令和6年度

鳥取県拠点が携わった農林水産施策(会議、イベント等)や農山漁村の風景などを紹介しています。

2月

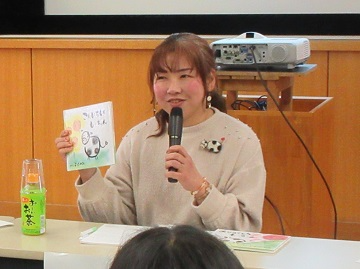

『私が地域でやりたい農業(こと)』~女性農大生と女性農業者の交流会~を開催しました

- 撮影場所:鳥取県倉吉市

- 撮影日:令和7年2月20日

令和7年2月20日、中国四国農政局鳥取県拠点は鳥取県立農業大学校との共催で、『私が地域でやりたい農業(こと)』~女性農大生と女性農業者の交流会~を開催しました。

この交流会は、農業への関心を一層高めるとともに、女性特有の悩みや不安を解消することにより、就農するきっかけづくりとすることを目的に、今年度初めて開催しました。

交流会には、鳥取県立農業大学校の女性農大生10名と、株式会社兎ッ兎ワイナリー代表取締役の前岡美華子さん、JA鳥取中央倉吉西瓜生産部会の萬場清子さん、吉田牧場の吉田裕美さんの3名の女性農業者に参加いただきました。

農大生からは、農業に携わるきっかけや家族との関わり方などたくさんの質問が挙がり、女性農業者はご自身の経験や考えを丁寧に答えてくださいました。

また、女性農業者から農大生へ、「農業に興味を持ち学んでいる皆さんは宝物だと思っている。本当に素晴らしい。」「農業の大切さを一緒に伝えていただきたい。」「人とのつながりは力。頑張りすぎず自分なりの道を進んでいただきたい。」とエールを送りました。

交流会については、NewsLetter(ニュースレター)でもご紹介しています。ぜひご覧ください。

NewsLetter(ニュースレター)2025年3月号(鳥取県版)

https://www.maff.go.jp/chushi/kohoshi/mag_newsletter/bn2024.html#31

交流会の様子

前岡さん

萬場さん

吉田さん

女性農大生からの質問

1月

人と農地を守り、共に支え合う「出上(いでかみ)農地・水保全活動組織」との意見交換

- 撮影場所:鳥取県琴浦町

- 撮影日:令和7年1月24日

令和7年1月24日(金曜日)、鳥取県拠点は、「ディスカバー農山漁村の宝」第11回選定において、全国の優良事例に選定された「出上農地・水保全活動組織」を訪問し、意見交換を行いました。

「出上農地・水保全活動組織」は、鳥取県中部の琴浦町の勝田川の下流域に広がり、米やミニトマト、ブロッコリーなどが栽培される水田農業地帯にあります。

「次世代につなげ、明るい地域を目指して」を合言葉に、農地や用排水施設を地域で守っていくため、平成24年から活動を始められました。メンバーは、農業者に限らず自治会、女性会、保護者会など地域住民で構成され、共に支え合いながら地域づくりに取り組まれています。活動は様々で、日々の防災・減災対策や用水路に生息する生き物を親子で観察する「軽トラ水族館」、地元小学校と連携した「農業体験活動」、多世代が集う「地域食堂」に参画するなど、地域コミュニティにも力を入れていらっしゃいます。

また、勝田川は過去に幾度となく氾濫しており、令和3年から洪水被害リスクを低減させるために、手作りのせき板を地区内の田んぼの排水口に取り付けて、一時的に田んぼに雨水を貯める「田んぼダム」にも取り組まれています。

組織の立ち上げまでは大変なご苦労があったようですが、今では、次世代を担う子ども達と一緒に、人と集落が互いに交流しながら、笑顔あふれるふるさとづくりに取り組まれています。

出上農地・水保全活動組織の皆さんと一緒に

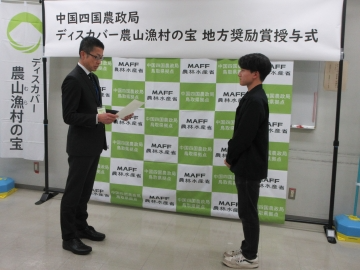

中国四国農政局「ディスカバー農山漁村の宝」地方奨励賞授与式(結梨)

- 撮影場所:鳥取県鳥取市

- 撮影日:令和7年1月22日

令和7年1月22日、中国四国農政局鳥取県拠点は、結梨(ゆいりん)に対し、第11回中国四国農政局「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」地方奨励賞の授与式を行いました。

結梨は、鳥取大学の学生で構成する学生サークルで、週末に鳥取市や八頭町の梨や柿農家の農作業を手伝い、果樹栽培の技術や知識を学んでいます。

さらに、地元企業などの協力を得て果実や梨の葉を使ったスイーツの開発を行い、開発したマフィン、タルト、柿プリンや柿シロップを地域のイベントで販売するなど6次産業化にも取り組んでいます。また、販売先は県内だけでなく兵庫県や岡山県にも出店して鳥取の果物のおいしさをPRしています。

代表の福谷悠真さんは「これからも鳥取の果樹栽培、更に日本の果樹栽培を元気にしていければと思います。」と抱負を述べられました。

【関連URL】結梨インスタグラム

https://www.instagram.com/yuiline_tottori/

福谷代表(右)へ地方奨励賞を授与

「特産品づくりで地域を活性化」~中国四国農政局「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」地方奨励賞授与~

- 撮影場所:鳥取県南部町

- 撮影日:令和7年1月21日

令和7年1月21日、一般社団法人南さいはくに、中国四国農政局「ディスカバー農山漁村の宝」地方奨励賞の授与を行いました。

一般社団法人南さいはくは、地域で未利用だった梅、うど、ゆず等の農産物を使った羊羹や漬物等の製造・販売に取り組むことで、高齢者の生きがいづくりや地域の活性化を図ろうと令和3年に設立されました。現在、社員23名で、加工担当者9名が商品製造に携わっています。

足谷代表理事は、「地域の所得向上と生きがいづくり、耕作放棄地の拡大防止に貢献している。また、都市部の民間活力を利用して商品開発に取り組むなど、加工品を通じ、地域と県内外の関係人口の拡大につながっている。」と活動の成果を実感されています。

一方、「社員及び加工担当の高齢化と人口減少により、活動が思うように発展していない。活動をどのように継続していくか模索中です。」と課題も挙げられました。

受賞された皆さんから「今回の受賞を契機として地域内外に活動を知ってもらうことで関係人口を増やし、より一層活動の輪を広げていきたい。」と明るく元気な地域づくりを目指す気持ちが伝わってくる授与式でした。

(前列左から遠藤事務局員、井上理事、足谷代表理事、西地方参事官)

12月

中国四国農政局「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」選定証授与式㏌境港市

- 撮影場所:鳥取県境港市

- 撮影日:令和6年12月20日

令和6年12月20日、鳥取県拠点は境港市役所において、特定非営利活動法人 未来守(さきも)りネットワークに、中国四国農政局「ディスカバー農山漁村の宝」選定証を、一般財団法人境港市農業公社に、中国四国農政局「ディスカバー農山漁村の宝」地方奨励賞の授与を行いました。

選定証を受賞された「未来守りネットワーク」は、生活排水などで水環境破壊が進んだ中海の再生のため平成16年に設立され、異常繁殖した海藻類を回収し、有機肥料(海藻肥料)として農産物の栽培に活用する取組、水質浄化や魚介類の産卵・育成のためのアマモ場の再生活動、海藻肥料を使った農作業体験や行政と連携した地域イベントを中山間地域で開催されるなど、海~川~山をつなぐ環境の保護や中山間地域の再生に取り組まれている団体です。

代表の奥森理事長は「受賞は私の努力ではなく、海藻肥料を利用し農産物を生産する農家が一生懸命に取り組んできた結果です。今後も海藻肥料を地域の宝として広げ、若い人の参入によりもっと素晴らしい活動ができることを期待し、今後も頑張っていきたい。」と話されていました。

地方奨励賞を受賞された「境港市農業公社」は、江戸時代から栽培される伝統的な地域資源の和綿「伯州綿」の再興を目指し、平成20年から遊休農地を活用して栽培を始められました。栽培サポーターや地域おこし協力隊と、農薬や化学肥料を使わない綿づくりや「てぬぐいひらひら」の催しを開催されるなど、伯州綿を活用して地域の活性化に取り組まれている団体で、渡辺理事は「今後も伯州綿を中心とした伝統工芸の再興と遊休農地の解消に取り組み、伯州綿を全国にどんどんPRしていきたい。」と力強く話されていました。

受賞された2団体は、地域の更なる活性化に取り組むとしています。

奥森理事長(左)、西地方参事官(中央)、渡辺理事(右)

海藻肥料(右)と海藻肥料を使った「海藻米」(左)を

説明する様子

取り入れたイカ柄のてぬぐい

(※)バディアートとは、障害のある人とデザイナーがバディ(相棒)となってモノづくりし、持続可能な社会を目指すビジネスモデル。

11月

「ノウフクの日」とっとり農福連携コンテストが開催されました

- 撮影場所:鳥取県鳥取市

- 撮影日:令和6年11月29日

令和6年11月29日のノウフク(※)の日、鳥取市のとりぎん文化会館において「とっとり農福連携コンテスト」が開催されました。このコンテストは、鳥取県内の農福連携モデル事業の横展開を目的に、NPO法人鳥取県障がい者就労事業振興センターと鳥取県が令和5年度からコンテスト形式で開催し、今回で2回目となります。

県内5か所の就労系障害福祉サービス事業所の代表者が、水耕栽培による野菜のブランド化の取組や、地元農産物の商品化を進め、買物支援や地域交流の場を目指す取組など、それぞれの特色ある取組や農福連携のアイディアが紹介され、どの取組も地域資源を活かし、農家や地域との関わりを大切にされていることが印象に残りました。

審査の結果、本来は廃棄される、梨などの県内農産物を使った商品作りや全ての利用者が関われる商品開発など農産物と障がい者と地域で繋ぐSDGsの取組を紹介された「株式会社プレマスペース(事業所名:ぱにーに)」がグランプリ賞に選ばれ、平井県知事から賞状の授与が行われました。

(※)ノウフクとは、農(農業)福(福祉)連携の略。障害を持った人をはじめとする多様な人たちが、農業などで活躍することを通じて、自信や生きがいを持って社会参画することを実現する取組です。

各事業所のノウフク商品等を展示

白ねぎ「伯州美人(はくしゅうびじん)」の収穫が始まりました

- 撮影場所:鳥取県米子市

- 撮影日:令和6年11月26日

11月下旬から1月下旬が収穫期の「伯州美人(はくしゅうびじん)」。JA鳥取西部伯州美人研究会の松尾敏正会長の農場を訪ねました。

「生産者が減っていく中、地元を盛り上げるためにも、歴史が長く、地域の宝である伯州美人をみんなで切磋琢磨して作ってみようや」という思いから、伯州美人研究会を設立。産地振興に取り組み、令和6年8月には地理的表示(GI)保護制度に登録されています。

地域の在来種に改良を重ねた伯州美人。風や雪に弱いため、栽培が難しいという特徴がありますが、その反面、食味がよく「甘くとろける食感」が魅力だそうです。松尾会長のオススメは天ぷらとのこと。

今年は夏場の猛暑や大雨の影響で全体的に細めではありますが、収量は平年並みを見込んでおり、主に近畿地方へ出荷されます。

収穫前の伯州美人

出荷用の伯州美人

「満菜館誕生祭」でフェアプライスプロジェクト!

- 撮影場所:鳥取県倉吉市

- 撮影日:令和6年11月23日

令和6年11月23日と24日の2日間、鳥取県倉吉市で「旬鮮プラザ満菜館 誕生祭」が開催されました。2009年12月にオープンし、今年で15周年の節目を迎えた満菜館。会場では、豚汁やカニ汁の無料提供や、今が旬の「ねばりっこ(ながいも)」や「王秋梨」など地元のおいしい食べ物や農産物の販売が行われ、多くの人でにぎわいました。

鳥取県拠点では、フェアプライスプロジェクトを知っていただくため、11月23日にパネル展示やチラシ配布を行いました。

チラシ配布時には、来場者から「フェアプライスと言われると難しいが、今日のように直売所で買うことで地元の農家さんへの貢献になるということであれば、これからも直売所などを積極的に利用したいと思う。」といった声をいただきました。

【関連URL】

フェアプライスプロジェクト(農林水産省ホームページ)

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/fair-price-project/index.html

旬鮮プラザ満菜館(JA鳥取中央ホームページ)

https://www.ja-tottorichuou.or.jp/market/mansaikan/

満菜館誕生祭の様子

今年も「ねばりっこ」の出荷が始まりました!!~JA鳥取中央長芋集出荷場の視察~

- 撮影場所:鳥取県北栄町

- 撮影日:令和6年11月21日

鳥取県北栄町特産の長芋「ねばりっこ」の出荷が始まったJA鳥取中央長芋集出荷場を田中局次長が視察に訪れました。

同施設は、令和3年に農林水産省の「産地生産基盤パワーアップ事業」を活用し、微生物等に効果が期待される次亜塩素酸水の洗浄機、貯蔵施設等の設備を導入しました。

鳥取県園芸試験場によって開発、育成された「ねばりっこ」は、通常の長芋より折れにくく、アクが少ないことと、粘り気と旨味の強さが特徴です。

今年の「ねばりっこ」は夏の暑さによる水不足で、収穫量は昨年の1割ほど少なめですが、コクのあるよい長芋ができたとのこと。

「ねばりっこ」は、検査と重量の計測を行い、各階級ごとに仕分け、箱詰めされ、11月から3月まで全国に向け出荷されます。

【関連URL】(JA鳥取中央ホームページ)

全国から人気のナガイモ「ねばりっこ」本格出荷開始

https://www.ja-tottorichuou.or.jp/news/7576/

ねばりっこの出荷

令和6年度「鳥取を耕す理由(わけ)を教えてin倉農」を開催

- 撮影場所:鳥取県倉吉市

- 撮影日:令和6年11月19日

令和6年11月19日、中国四国農政局鳥取県拠点は鳥取県立倉吉農業高等学校との共催で、農業高校生が地域農業者と対話するイベント「鳥取を耕す理由(わけ)を教えてin倉農」を開催しました。このイベントは令和4年度から始め、今年で3回目になります。

イベントでは、鳥取県内で白ネギ、梨、酪農、和牛の生産に携わる4名が講師となり、1~3年生39名が4グループに分かれて対話がスタート。

各講師は、農業の魅力や職業として選んだ理由、農業の厳しさなどについて伝え、生徒からの質問には丁寧に答えていました。講師の説明に熱心に耳を傾けていた生徒達からは「農業には終わりはないが、そこが深くて面白い」「若いうちにチャレンジした方が良い」などの感想が上がりました。

今回のイベントでの対話が農業や農業関連の仕事を目指すきっかけとなり、近い将来、鳥取を耕す若手農業者が増えることを期待しています。

講師の井上さん(右)(白ネギ)

講師の川本さん(酪農)

イベントを講評する西地方参事官

左は倉吉農業高校 竹内校長

「中国地域野生鳥獣対策ネットワーク」開催

- 撮影場所:鳥取県鳥取市

- 撮影日:令和6年11月12日~13日

令和6年11月12日から13日の2日間に渡り、鳥取市、八頭町及び若桜町にて野生鳥獣の被害防止に関する情報交換等を目的とした中国地域野生鳥獣対策ネットワークの総会及び現地検討会が開催されました。

1日目は鳥取市の鳥取県立生涯学習センターで総会及び室内検討会が開催され、室内検討会では、兵庫県立大学 山端直人教授の特別講演や各県担当者から鳥獣被害対策及びジビエに関する取組が報告されました。

出席者からは、捕獲方法や被害対策におけるICTを活用した効果や民間事業者を導入した効果等について、多数の質問があり、各県の取組や課題を共有しました。

2日目は鳥取市国府町の「鳥取市鳥獣減容化施設」を見学した後、八頭町日田地域で、鳥獣被害対策活動の説明を受けるとともに、サル用囲いワナ等を見学しました。その後、若桜町では「わかさ29工房(ジビエ処理加工施設)」の稼働状況や対象個体の受入個体数と施設搬入率など詳しく説明を受けました。

今回は、鳥獣被害の現状と対策の課題、ジビエの利活用状況等を聞くことができただけでなく、減容化施設やジビエ処理加工施設も見学することができ、有意義な検討会となりました。

総会、室内検討会の様子(11月12日)

「2024年度中国・四国ブロック農業委員会女性委員研修会」が鳥取県で開催されました!

- 撮影場所:鳥取県米子市

- 撮影日:令和6年11月8日

令和6年11月7日から8日にかけて、「2024年度中国・四国ブロック農業委員会女性委員研修会」が、鳥取県米子市で開催され、米子コンベンションセンターに中国四国地域の女性農業委員及び農地利用最適化推進委員およそ220名が集いました。

今年度は、「キラッと輝く委員へ~1人の百歩より100人の一歩~」をテーマに、基調講演や鳥取県農業委員会女性協議会からの活動報告、グループワークなどが行われました。どの研修も、真剣に取り組まれつつも、明るい笑顔があふれていたことが印象的でした。

研修会で、地域の垣根を越えて委員同士の交流が深まったことで、女性が果たす役割の大切さが再認識され、益々活動の幅が広がることが期待されます。 来年度の研修会は、徳島県で開催されます。

鳥取県農業委員会の女性委員の皆様

来年度開催の徳島県代表者(左)へ

フラワーバトンの贈呈

棚田プロジェクト『収穫祭』に参加!

- 撮影場所:鳥取県若桜町

- 撮影日:令和6年11月3日

秋晴れの日曜日、氷ノ山の中腹にある若桜町つく米(よね)の氷ノ山自然ふれあい館 響の森で棚田プロジェクトの『収穫祭』が開催され、当県拠点はブースを出展し、棚田の魅力や情報を発信しました。

棚田プロジェクトは、つく米棚田の約5アールの田んぼで、田植え(5月)、草刈り(6月)、稲刈り(9月)などの農作業を体験する取組で、収穫祭は1年を締めくくる、今年最後のイベントでした。

収穫祭には4家族が参加され、飯ごうで炊いた棚田米のおにぎり作りや、ヤマメ(渓流魚)の塩焼き体験などを行い、昼食で自然の恵みを満喫されていました。昼食後は、当県拠点から「農業・農村のいろいろな働き」をテーマにした講話や棚田クイズを行い、棚田についての理解を深めていただきました。

当県拠点では、様々な機会を通じて、農山漁村の魅力や棚田の保全などを発信していきます。

10月

2023年漁業センサス功績者へ大臣表彰状授与

- 撮影場所:鳥取県鳥取市

- 撮影日:令和6年10月31日

令和6年10月31日、2023年漁業センサスにおいて功績のあった湖山池漁業協同組合の越川茂子さんに対し、西睦夫地方参事官から農林水産大臣表彰状を伝達しました。

越川さんは、湖山池漁協の職員として豊富なご経験をお持ちで、2018年漁業センサスから内水面漁業調査員として、その職責の遂行に顕著に努力され、統計調査従事者の模範となっています。

越川さんは、「漁協職員として長年がんばってきたことが評価されたようで良い記念になりました。」と喜んでおられました。

毎年10月18日は「統計の日」と定められており、総務省を始めとする各府省や地方公共団体では、この「統計の日」を中心として統計功労者の表彰等の諸行事を実施しています。

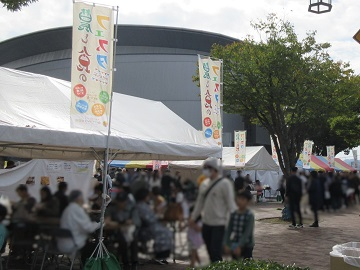

「農と食のフェスタinせいぶ2024」でフェアプライスプロジェクト!

- 撮影場所:鳥取県米子市

- 撮影日:令和6年10月26日

10月26日と27日の2日間、鳥取県米子市において「農と食のフェスタinせいぶ2024」が開催されました。

このイベントは、鳥取県西部の食に関する4大イベントが集結した一大イベントです。県内のおいしい農畜産物などの販売や多彩な催しで来場者を魅了し、今年は両日で約5万8千人が来場しました。

鳥取県拠点は、来場者にフェアプライスプロジェクトを知っていただくため、10月26日にパネルの展示やチラシの配布を行いました。

チラシ配布時には、「フェアプライスプロジェクトは知らなかったが、生産者さんのおかげで食べ物に困らずに生活できているので、改めて国産や鳥取県産を意識して購入していかないといけないと思った。」といった声のほか、生産者の方からも「もっとフェアプライスプロジェクトを知ってもらえるように周知活動を続けてもらいたい。」といったご要望をいただきました。

【関連URL】

フェアプライスプロジェクト(農林水産省ホームページ)

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/fair-price-project/index.html

農と食のフェスタin せいぶ2024ホームページ(外部リンク)

https://nousyoku.jp/

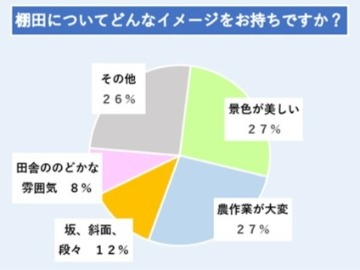

棚田を守り未来へつなぐため「山フェス2024」で棚田の魅力発信!

- 撮影場所:鳥取県若桜町

- 撮影日:令和6年10月13日

10月13日秋晴れの下、若桜町つく米(よね)の「氷ノ山自然ふれあい館 響の森」で「わかさ氷ノ山 山フェス2024」が開催され、当県拠点も「棚田ブース」のスタッフとして参加し、棚田の魅力を発信しました。

氷ノ山は「つなぐ棚田遺産」に認定された「つく米棚田」があるほか、登山やスキー場が有名で、県内外からたくさんの来場者が訪れました。

「棚田ブース」では、来場者へ農林水産業に関するパンフレットの配布や、棚田にまつわる「棚田クイズ」を行い、クイズの参加者にはヒントが見つかる動画を視聴しながら挑戦してもらいました。参加者からは「難しかった」「勉強になった」「全国には、つなぐ棚田遺産の数が多くてビックリ」などの感想がありました。

また、参加者に「棚田について、どんなイメージをお持ちですか」とアンケートをしたところ、「自然と共存の象徴、残しておきたい、ふるさと」「美しい日本の原風景」などと景観に関するイメージが多く、中には「後継者の育成」といった意見もありました。 当県拠点では、様々な機会を通じて、農山漁村の魅力や棚田の保全などを発信していきます。

地元食材やジビエを使ったキッチンカーが並ぶ

9月

青パパイヤを召しあがれ!! ~ 北栄町からお届けします~

- 撮影場所:鳥取県北栄町

- 撮影日:令和6年9月26日

今が旬の青パパイヤ。晴れ渡った空のもと青パパイヤがたわわに実る浜本ファーム代表の濵本喜彦さんの農場を訪ねました。

「栽培し始めて4年。きっかけは、生まれ育った北条砂丘の農地が、どんどん耕作放棄されていくのを止めたいと思い立ったから。継続的に耕作するためには、栽培に手間がかからないことが必須。そこで着目したのが青パパイヤ。交配、剪定、農薬や害獣対策も必要ない。今年は、およそ1ヘクタールで600本を育てている。」と話す濵本さん。傍らには、昨年9月に親元就農した喜一朗さん。地域のロールモデルとなるよう、親子で丹精込めて青パパイヤを育てています。

食材としての青パパイヤの魅力は、脂肪やたんぱく質を分解する酵素、ミネラルや食物繊維などを豊富に含み、健康に良い効果が期待できるとされていること。青パパイヤは、生食でも良し、調理しても良し。いろいろな食べ方ができます。なかでも、濵本さんのおすすめは、かき揚げとサラダ。鳥取県東部と中部のJA系直売所で販売している青パパイヤを見かけたら、ぜひ、一度手に取って今までにない食味を体験してみてください。

【関連URL】

浜本ファームホームページ(外部リンク)

https://hamamotofarm.official.ec/

自然にあふれた「兎ッ兎」のぶどうが今年もできました!!

- 撮影場所:鳥取県鳥取市

- 撮影日:令和6年9月25日

鳥取市国府町の「兎ッ兎(とっと)ワイナリー」では、たわわに実ったぶどうの収穫とワイン造りが行われています。

因幡白兎伝説の「兎(うさぎ)」、県名の「鳥取(とっとり)」、そして人々がつながり、「とっとっと」と軽やかに歩みを進めていくことがワイナリー名の由来とか。

ヨーロッパのワイン用ぶどうのほか、雨の多い鳥取の風土に合わせたオリジナル品種を多数開発し、約20品種を栽培しています。

今年のぶどうも夏の暑さで糖度が上がり、より果実味と香りが充実したワインができあがったとのこと。

「ぶどう作りを通じて就農者を増やす力になりたい」と兎ッ兎ワイナリーの前岡美華子さんは若い新規就農者の受入れに尽力しています。

「人を大切にする」「自然から学ぶ」「ワクワクする挑戦」の兎ッ兎ワイナリーのワインを是非飲んでみてください!!

【関連URL】

兎ッ兎ワイナリー(外部リンク)

https://www.tottowinery.com/

鳥取県東部中山間地域振興チーム会議に参加しました

- 撮影場所:鳥取県鳥取市

- 撮影日:令和6年9月19日

令和6年9月19日、鳥取県拠点は、鳥取県東部庁舎講堂で開催された鳥取県東部中山間地域振興チーム(※)会議に参加し、中国四国農政局農村計画課から農村RMOの概要、具体的な事業活用について、事例等を交えて説明を行いました。

会議には、東部中山間地域振興チーム員の約15名のほか、西部中山間地域振興チームもWeb参加され、当局の説明後、「ファシリテーターはどのような方が対応しているのか。」など様々な質問が出されました。

また、会議終了後、県東部の中山間地域の現状及び事業活用等について情報交換を行いました。

(※)鳥取県では、平成25年度に関係する複数の部局が連携して、東部・中部・西部それぞれに「中山間地域振興チーム」が設置され、今年で11年目を迎えます。

とっとり防災フェスタ2024

- 撮影場所:鳥取県琴浦町

- 撮影日:令和6年9月15日

令和6年9月15日、琴浦町の東伯総合公園を中心に「とっとり防災フェスタ2024」が開催されました。

本年は、1月に発生した能登半島地震を教訓に、土砂崩れによる被災者の救出や孤立集落の傷病者の搬送、物資搬送など震災時の対応を円滑に行えるよう訓練を実施しました。また、体育館で行われた防災関連のステージイベントには、多くの家族連れが訪れ、にぎわいました。

鳥取県拠点では「食品の家庭備蓄」をテーマに、近年頻発する地震、台風等に備え、普段の買い物から取り組めるローリングストックを中心にポスター、パンフレット及び動画による展示を行いました。

8月

「とっとり梨フェア」でフェアプライスプロジェクト

- 撮影場所:鳥取県鳥取市

- 撮影日:令和6年8月31日

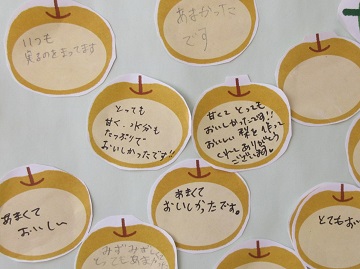

令和6年8月31日・9月1日の2日間、鳥取県特産の梨の魅力を知ってもらおうと、「とっとり梨フェア」が鳥取市の地場産プラザわったいなで開催され、鳥取県拠点では、このイベントにおいて、フェアプライスプロジェクトの周知活動を行いました。

梨フェアでは、鳥取県特産の「二十世紀梨」と鳥取県オリジナル品種の「新甘泉」の食べ比べが両日200食用意され、食感や甘みの違いを楽しまれていました。鳥取県拠点では、県・JAグループ鳥取と協力し、フェアプライスプロジェクトのパネル展示やチラシ配布の他、食べ比べに参加した方へ、よりおいしい梨がどちらだったかの投票と併せて、梨の味の感想や農家さんへのメッセージなどを自由に書き込んでもらうメッセージボードの設置を行いました。

メッセージには「毎年楽しみにしています。」「おいしい梨をつくってくれてありがとう。」など、たくさんの暖かいメッセージが寄せられました。

フェアプライスプロジェクトを知らなかったという方がほとんどでしたが、「イベントを通じて知ることができた。」「農家さんの努力のおかげでおいしい農産物を食べられていることに改めて感謝し、これからは国産や地元産を意識して購入したい。」といった声も聞かれました。

【関連URL】

フェアプライスプロジェクト(農林水産省ホームページ)

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/fair-price-project/

鳥取の梨「新甘泉(しんかんせん)」の選果が始まりました

- 撮影場所:鳥取県八頭町

- 撮影日:令和6年8月22日

令和6年8月22日、JA鳥取いなば広域果実選果場では、「新甘泉(※)」の初選果が始まり、約90人の作業員の皆さんが、生産者から持ち込まれた梨を一つひとつ手際よく丁寧に選果ラインに載せる作業(袋を外し→ヘタ切り→目視選別)や箱詰めの作業を行っていました。

この選果場には、JA鳥取いなば管内の鳥取市佐治町・八頭町を中心に約150戸の生産者から「なつひめ」「二十世紀」など様々な品種の梨が持ち込まれます。令和6年産の「新甘泉」は約2.5万ケース(10キロ箱)、「二十世紀」は約5.5万ケースの出荷を見込んでいます。

同選果場の丸山梨場長は「近年の猛暑の中、数えきれない大変な思いをして大切に育ててきた梨です。今年は水不足によりやや小ぶりですが、糖度は高くおいしく仕上がっているので、たくさんの消費者の方に喜んでもらいたい」と話されていました。

23日は、台湾・香港向けの輸出用「二十世紀」梨の選果が行われます。

(※)鳥取の二十世紀が生んだ赤梨で、高糖度の「筑水」に「おさ二十世紀」をかけ合わせて平成20年に誕生しました。芳醇な甘みが特長で、約14度と抜群の糖度を誇り、青梨のような歯ざわりの良い食感が楽しめます。

NOSAI鳥取で食料・農業・農村基本法改正法と経営所得安定対策の研修会

- 撮影場所:鳥取県北栄町

- 撮影日:令和6年8月1日

令和6年8月1日、NOSAI鳥取は、職員の資質向上を目的として、NOSAI鳥取本所(北栄町)において研修会を実施しました。なお、各支所にもWebで接続し、全体で100名が参加しました。

研修では、中国四国農政局鳥取県拠点の職員が(1)「食料・農業・農村基本法の改正と今後の政策の進め方」及び(2)「経営所得安定対策」の講義を行いました。

(1)では、食料・農業・農村基本法改正法のポイント及び関連3法の概要を説明し、施策の方向性を理解してもらいました。

また、(2)では、NOSAIの業務と関係する重要な「米・畑作物の収入減少影響緩和交付金」等を再確認してもらいました。

7月

「日南トマト」を支える生産者~日南トマト出発式~

- 撮影場所:鳥取県日南町

- 撮影日:令和6年7月17日

7月17日、日南町内の選果場で「日南トマト出発式」が行われました。今年も生産者の努力と適切な栽培管理により、甘み・酸味・香りのバランスがとれた大玉トマトに仕上がりました。

日南町では38人の生産者が5.2ヘクタールで「日南トマト」を栽培しています。ピーク時には78人いた生産者も高齢化が進み減少傾向でしたが、平成21年に農林業研修生制度を創設して農業後継者の育成にも力を注いだ結果、高齢化に歯止めがかかり、現在はIターン就農者が3割を占めるほどになりました。

また、今年度から産地体験会を開催するほか、栽培技術習得のための研修用トレーニングハウスを整備するなど、人材募集から就農まで、切れ目のない支援が行われています。このような取組が、50年を超える日南トマトの歴史を支えています。

JA鳥取西部日南トマト生産部の岩田真也部長は「日南トマトを食べて、暑い夏の熱中症対策にしてほしい。」と話していました。日南トマトの出荷は11月上旬まで行われ、県内や山陽を中心に約530トンの出荷を見込んでいます。

6月

琴浦町に「堆肥(たいひ)センター」が完成

- 撮影場所:鳥取県琴浦町

- 撮影日:令和6年6月19日

6月19日、JA鳥取中央が令和5年度国内肥料資源利用拡大対策事業の採択を受けて建設したJA鳥取中央堆肥(たいひ)センター(琴浦町笠見)の竣工式が行われました。

床面積は2,448平方メートル、年間約3,300トンの堆肥を製造することができます。

また、周辺の環境や地域住民に配慮し、次亜塩素酸水を使用した消臭対策が講じられています。

琴浦町は、東伯和牛をはじめとする県内でも有数の畜産業が盛んな地域で、昔から家畜の排せつ物を利用した堆肥づくりが行われてきました。現在、化学肥料の原料価格が高騰していることから堆肥の活用が注目されており、堆肥センターの果たす役割に期待が膨らみます。

JA鳥取中央 上本 武 代表理事組合長は「この施設建設は、みどりの食料システム戦略が掲げる「2050年までに化学肥料使用量の3割低減」などの施策に沿って、国の補助事業を活用したものです。この施設を最大限活用し、畜産振興はもとより耕種農家をフォローできるよう、品質の良い堆肥の製造に取り組んで参りたい。」と話しました。

幻の古代小麦「エンマー小麦」の刈り取り風景

- 撮影場所:鳥取県八頭町

- 撮影日:令和6年6月14日

令和6年6月14日、鳥取県八頭町の有限会社田中農場が所有する約27アールのほ場にて、古代小麦「エンマー小麦」の刈り取りが行われました。

エンマー小麦は、紀元前8000年頃から古代エジプトなどで栽培が始まり、パンやビールの原料として使用されており、長い年月をかけてもその形態を変えず、古代から受け継がれてきた小麦です。

約20年前、取引のあった京都の酒造会社から、早稲田大学・京都大学・酒造会社が共同開発した地ビールで、京都麦酒シリーズのひとつ「黄桜ホワイトナイル」の原料となるエンマー小麦を栽培してほしいと要望されたのが田中農場で栽培を始められたきっかけです。

代表取締役の田中里志さんから「刈り取ったエンマー小麦は昨年11月には種したもので、たい肥の散布量を増やすなど工夫をしているものの、原種に近いため、収量を上げるのに苦労する。また、春先の低温も影響し、収穫量は例年と比べて少なかった。今秋は、は種を10月末頃に少し早め、栽培方法も見直し、来年(令和7年6月)が10アール当たり350キログラム以上の収穫を目指したい。これからビールの美味しい季節になるため、古代エジプトに思いをはせながら、黄桜ホワイトナイルを飲んでほしい」と話されました。

エンマー小麦は8月下旬に酒造会社へ出荷されたのち、9月中旬に新酒の「黄桜ホワイトナイル」に製造され、酒造会社の直販を中心に販売される予定です。

今年も抜群の糖度とシャリ感の最高の出来栄え~「大栄西瓜」をぜひ食べてください!~

- 撮影場所:鳥取県北栄町

- 撮影日:令和6年6月11日

令和6年6月11日、北栄町のJA鳥取中央大栄西瓜選果場において「大栄西瓜」の初出荷式が行われました。

今年産の大栄西瓜は、低温等の影響で初期生育は遅れたものの、その後の十分な日照と高い気温が続いたことで、糖度、玉太り、食味とも最高の出来栄えとなっています。193戸の生産者が155ヘクタールで栽培し、8,680トンの出荷量と23億6千万円の販売額を目標に、7月下旬まで京阪神をはじめ全国に出荷されます。

初出荷式では、JA鳥取中央大栄西瓜組合協議会の村岡会長が「全生産者が、大栄西瓜のブランド名に見合う高品質な西瓜を消費者へ届けるという強い意識を持ち、適宜のかん水、しっかりとした施肥設計、徹底した温度管理などさまざまな栽培努力を続けている。また、最新鋭の機械と検査員の二重選果により、均一な品質の西瓜を市場に送り出す一方で、消費地にも出向き、消費者と情報交換を行い、信頼を深めている。これまで117年の歴史を積み上げ、評価され続ける大栄西瓜であるため、産地を挙げて取り組んでいく」と力強く話されました。

大栄西瓜は、令和元年に地理的表示保護制度に登録されたGIブランドです。他産地とは違う独自の技術で「高品質」を追求し、新規就農者への丁寧なサポートで「量」も確保されています。消費者の「おいしい」の一言をモチベーションに、生産者が魂を込めて作り上げた最高の逸品をぜひ食べてください。

5月

つなぐ棚田遺産「つく米棚田」で、今年も棚田プロジェクトスタートです!

- 撮影場所:鳥取県若桜町

- 撮影日:令和6年5月25日

つなぐ棚田遺産の「つく米棚田」で、昔ながらの農業体験や生き物観察を通して、棚田の自然を楽しみながら農業や棚田の価値を伝える「棚田プロジェクト(氷ノ山自然ふれあい館 響の森主催、中国四国農政局後援)」が、今年もスタートしました。この棚田プロジェクトは、田植えから始まり、収穫祭を行う11月までの年間イベントで、今年で2回目。

絶好の田植え日和の令和6年5月25日、2組の親子連れやスタッフなど総勢14名が参加し、田植えが行われました。当日は運動会などの学校行事と重なったためキャンセルがあり、当初予定していた参加人数より少なくなりました。

裸足や田植靴を履いた参加者は水を張った田んぼに入り、1列に並んで等間隔に目印の付いた紐を使って「ハナエチゼン」の苗を一本一本丁寧に植え付けました。尻もちをついて泥だらけになる子どもや、初めての体験で田んぼのぬかるみに苦戦するスタッフもいましたが、すぐに慣れて手際も良くなり、終始賑やかに約1時間で終了しました。その後、棚田で棚田米を使ったおむすび弁当を食べ、棚田を満喫していました。

今後は、6月22日に生き物観察、翌23日に草取り、7月以降もたくさんの企画が予定されています。興味のある方は下記アドレスから申し込んでください。

【関連URL】

氷ノ山自然ふれあい館 響の森(外部リンク)

https://hibikinomori.gr.jp/

農業用ドローンを活用した水稲湛水直播の実証試験

- 撮影場所:鳥取県鳥取市

- 撮影日:令和6年5月20日

令和6年5月20日、晴れて汗ばむ暑さの中、鳥取市で水稲を栽培する株式会社One Seed Farmのほ場にドローン作業受託オペレーターや資材メーカーなど関係者約20名が参集し、鳥取県農業試験場による水稲湛水直播の実証試験が行われました。この実証は、並んだ4枚のほ場(1枚当たり約20アール)で、鉄コーティングとリゾケアXL(※)というコーティング方法の違う2種類の「きぬむすめ」の種子を、専用田植機と農業用ドローンでそれぞれ湛水直播を行い、生育比較等の検証を行うものです。

当日は、午前に専用田植機、午後にドローンを使用した湛水直播が行われました。午後からは、時折、強く横風が吹くなどして、ドローンが横にふられる場面もありましたが、1枚当たり10分程度で作業が終了しました。

その後は、法人がほ場の肥培管理を行い、農業試験場が生育データの収集・検証をしていくこととしています。

(※)リゾケアXLとは、酸素供給剤と殺虫・殺菌の有効成分を併せてコーティングした種子。

〈実演動画〉農業用ドローンを活用した水稲湛水直播実証試験

農林水産省 公式YouTubeチャンネル

maffchannel(外部リンク)

鳥取県特産品 らっきょうの出荷が始まりました!(鳥取市福部町、北栄町)

- 撮影場所:鳥取県鳥取市福部町、鳥取県北栄町

- 撮影日:令和6年5月20日

今年も鳥取県特産品のひとつであるらっきょうの出荷が始まり、令和6年5月20日、鳥取市福部町と北栄町で初出荷の出発式が行われました。

今シーズンは、昨夏の猛暑で植え付け作業が長期化したこと、台風でらっきょうが砂に埋もれたことが影響し、平年に比べ生育が遅れていましたが、生産者の懸命な肥培管理と春先が天候に恵まれたことにより、平年並みの生育に回復し、出来の良いらっきょうに仕上がっています。

鳥取県産らっきょうを、今年もぜひご賞味ください!

自慢のらっきょうをご賞味あれ 鳥取市福部町

「鳥取砂丘らっきょう」の初荷出発式は、JA鳥取いなばらっきょう集出荷所にて行われました。

鳥取砂丘らっきょうは「らくだ種」という品種で、肉質がしっかりした卵型で色白の見た目と、シャキシャキとした食感が大きな特徴です。また、地理的表示保護制度(GI)に登録されており、ブランドのPR・保護に力を入れています。

JA鳥取いなばの清水組合長は「今年も自慢できるものに育った。皆さんの食卓にぜひ鳥取砂丘らっきょうを並べていただきたい。」と話し、また、福部らっきょう組合長会の宮本会長も「天候に苦労した1年であったが、かなりいい出来栄えになり、昨年以上に喜んでいただけるのではないかと安堵している。ぜひご賞味いただきたい。」と話されました。

今年の出荷量は1,550トン、販売額は9.3億円を見込んでいます。

【関連URL】(外部リンク)

らっきょう JA鳥取いなば

https://www.ja-tottoriinaba.jp/product/rakkyo/

砂丘らっきょうが「地理的表示保護制度」に登録されました!! JA鳥取いなば

https://www.ja-tottoriinaba.jp/product/rakkyo/gi-rakkyo/

生食らっきょうレシピで消費拡大へ 北栄町

北栄町のらっきょうの初出荷式は、JA鳥取中央らっきょう共同乾燥施設にて行われました。

北栄町のらっきょうは、砂丘地の圃場51.8ヘクタールで栽培され、白くきれいな肌とシャキシャキとした食感が特徴です。

JA鳥取中央らっきょう生産部会と同JA女性会は、幅広い年齢層への消費拡大を図ろうと生食でのレシピを開発しました。竹本貴光部会長は「らっきょうは漬物のイメージが強いが、漬けることだけでは消費拡大は難しい。今年はいろんな年齢層に生食をPRし、販売促進活動に力を入れたい。販売金額は5億3千万円を目指す。」と意気込みを話されました。

140名の生産者が手塩にかけて育てた高品質のらっきょうの出荷は、6月10日まで続きます。

今年は、らっきょうの生食にぜひ挑戦してみてください!

【関連URL】(外部リンク)

漬けるだけじゃない!?生らっきょうのレシピ考案で消費拡大へ JA鳥取中央

https://www.ja-tottorichuou.or.jp/news/6662/

4月

スマート農業は農業の価値観を変えていくもの~ドローンでの直播・施肥、自動操舵付きトラクターでの代掻き作業

- 撮影場所:鳥取県大山町

- 撮影日:令和6年4月22~23日

令和6年4月22日から23日にかけて、鳥取県大山町の馬田雄大さん(22)所有の水田にて、ドローンでの直播・施肥及び自動操舵システム付きトラクターを利用した代掻き作業を見学しました。

馬田さんは親元就農2年目であり、父親の雄一郎さんからドローン、生産管理システム、食味・収量コンバイン、自動操舵付きトラクター、ロボット草刈機を受け継ぎ、当初からスマート農業に取り組んでいます。

中でもドローンについては、農業大学校在学中に免許を取得し、ドローンでの直播、除草剤、殺虫・殺菌剤及び肥料の散布を行っています。

今回直播等を行ったドローンは、センシング技術による自動操縦で、1分間に圃場10アール分の散布が可能です。

「どんな形状の農地でも、ドローンの自動操縦システムに登録すると農地を自動計測し、均等に散布される。生産性が低い中山間地域こそドローンの利用が効果的である。ドローンは誰が操作しても同じクオリティの作業となる。農業はキツイ上に稼げないという大きな偏見があるが、ドローンを利用して、こんなに楽に農業ができるならやってもいいよね、と特に若い人から支持されるのではないか。これからの農業は、身体的負担を減らしたスマート農業で、規模を拡大し、稼ぐ農業へもっていく必要がある。」と熱く語る馬田さん。

これからもスマート農業の若き先駆者として、日本の農業の発展に大きく貢献されることを期待しています。

とっとりにちなんオーガニックビレッジ宣言

- 撮影場所:鳥取県日南町

- 撮影日:令和6年4月22日

農林水産省では、みどりの食料システム戦略を踏まえ、有機農業に地域ぐるみで取り組む産地「オーガニックビレッジ」を創出し、横展開を図るため、全国各地での産地づくりを推進しています。

日南町は、令和5年度から有機農業産地づくり推進事業に取り組んでおり、4月22日、中村英明町長は「とっとりにちなんオーガニックビレッジ宣言」を行いました。鳥取県内では日南町が初めての宣言になります。

当日は、農業者、有識者、企業・メーカー、金融機関、行政等のメンバーによる推進プロジェクト会議も開催され、生産者は今年の取組について抱負を語りました。町内では、昨年、有機ニンジンの試験栽培を行い、上々の出来に手ごたえを感じており、今年は他作物への広がりも含めてその取組がさらに加速することが期待されます。

【関連URL】

鳥取県日南町ホームページ(外部リンク)

https://www.town.nichinan.lg.jp/soshikikarasagasu/norinka/1/19857.html

今年も美味しいトマトを作りました。~大原(おはら)トマト初出荷式~

- 撮影場所:鳥取県倉吉市

- 撮影日:令和6年4月11日

令和6年4月11日、倉吉市大原地区多目的センターで、特産品の「大原(おはら)トマト」の初出荷式が行われました。

大原トマトは倉吉市大原地区で1970年頃から本格的に栽培が始められ、より良いトマトを消費者に届けるよう、50年以上にわたり子や孫にノウハウと経験を受け継いできました。現在、6戸の生産者が84.5アールで栽培を行っています。大原トマトは定植を12月に行い、無加温栽培で4ヶ月をかけ収穫までじっくり熟すことで、絶妙な酸味と甘さに仕上げます。今年産は、年明け以降に低温と日照不足、2~3月に天候不順となり、通常よりこまめな栽培管理が必要となりました。通常のトマトと比べおよそ3倍の単価で取引されるブランド品で、出荷後即完売になるほど人気が高く、倉吉市のふるさと納税返礼品にもなっており、全国から「甘くて美味しい」「毎年楽しみ」など多くの喜びの声が寄せられています。

JA鳥取中央大原トマト生産組合の牧野文徳組合長からは、「今年もたいへん美味しいトマトを作りました。購入後、常温で2、3日保管し、食べる前に冷蔵庫で冷やすのが一番おすすめの食べ方です。」とのこと。同組合では、90トンの出荷、5,400万円の販売を目標とし6月下旬まで出荷され、県内の直売所やスーパーマーケットで販売されます。

【関連URL】

JA鳥取中央ホームページ(外部リンク)

大原トマト(JA鳥取中央)