フォトレポートギャラリー

「これからの農業」について出前授業を行いました

日時:2024年12月19日 撮影場所:静岡県立農林環境専門職大学

出前授業の風景(講師:河合地方参事官)

静岡県立農林環境専門職大学の1年生を対象に、「これからの農業」について出前授業を行いました。「地球温暖化の進行を抑制するために農業分野はどんなことに取り組むべきなのか」「ほとんど輸入に依存している肥料を国内で賄っていくにはどうしたら良いのか」「農業者数が減るなか今後も食料の安定供給を維持していくためにはどうしたら良いのか」など、これからの農業が直面する問題とその解決策について、学生と一緒に考えながらお話しました。学生からは、農福連携におけるスマート農業の活用方法などについて質問があがり、スマート農業への関心の高さが感じられました。学生のみなさんにとって、今回の授業が未来の農業のあり方を考えるきっかけとなれば幸いです。

第3回新任農業担当職員勉強会を開催しました

日時:2024年12月18日 撮影場所:静岡県拠点

統計データの活用方法について説明を行う石田総括農政推進官

県、市町及びJAの新任農業担当職員を対象としたオンライン勉強会を開催しました。第3回目となる今回は、「統計に関する基礎知識と統計データの活用方法」をテーマに講義を行いました。そもそも農林業センサスとはどんな調査なのか、統計データから一体何が分かるのか、統計データを地域農業にどのように活かすことができるのかなどについて解説しました。また、「地域の農業を見て・知って・活かすDB*」を用いた分析データの作り方についても、実際にDBを操作しながら紹介しました。

*農業集落(全国約15万)を単位として、農林業センサスの結果と各種情報とを組み合わせて農林水産省が独自に加工・再編成したデータを提供するもの。地域農業の現状をグラフや地図で見える化することや、国勢調査や行政情報と組み合わせた分析が可能。

地域の農業を見て・知って・活かすDB~農林業センサスを中心とした総合データベース~:農林水産省

茶関連支援事業について説明を行いました

日時:2024年12月6日 撮影場所:JA掛川市本所

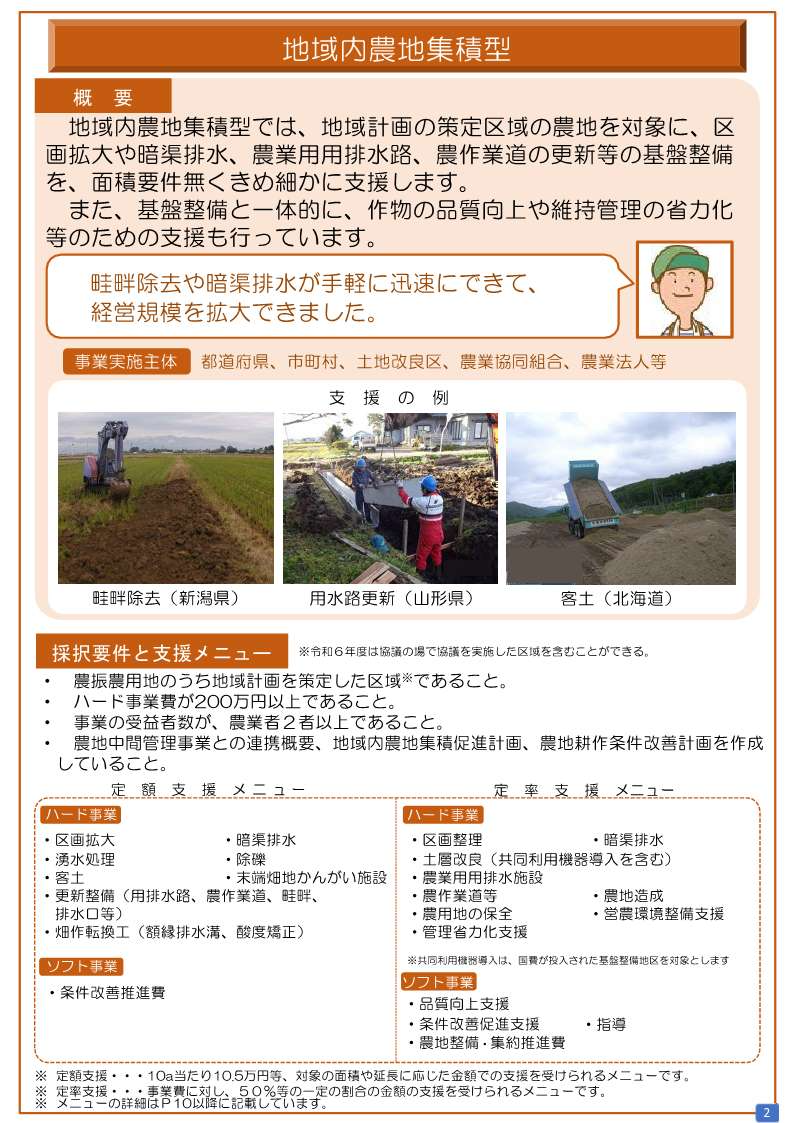

写真左上:農地耕作条件改善事業について説明(本局説明資料)

写真右上:茶に関連する様々な事業を活用場面ごとに整理(静岡県拠点説明資料)

写真左下:本局担当者の説明について質問をする参加者

写真右下:説明を行う秋山総括農政業務管理官

JA掛川市で行われた「茶関連支援事業に係る説明会」において、本局担当者とともに茶関連の補助事業について説明を行いました。

これまでJA掛川市では、茶・薬用作物等の支援事業について現場からのニーズが多い一方、細かなところが生産者へ伝わっていないことなどが課題となっていました。そこで、支援事業の有効活用に向け、茶生産者などを対象に今回の説明会が開催されました。

当日は、本局から茶・薬用作物等の支援事業の詳細や農地耕作条件改善事業などについて、静岡県拠点からはその他の茶に関連する主な事業について説明しました。また、国の事業だけでなく、静岡県や掛川市の担当者からも県単独事業と市単独事業についてそれぞれ説明が行われました。

参加した生産者からは、改植支援事業や荒廃農地再生事業の対象要件などについて質問があがったほか、「まとまって事業の話を聞ける貴重な機会だった」との声があがり、本説明会は今後の事業のさらなる有効活用につながる機会となりました。

当日使用した資料については、以下をご覧ください。

関東農政局

資料1_R6補正予算

資料2_農地耕作条件改善事業の概要パンフレット

資料3_農地耕作条件改善事業予算概算要求の概要

資料4_農地整備に活用可能な補助事業

資料5_茶産地にける今後の対応に向けた取組の例と農林水産省の支援策

資料6_みどりチェック手続きの流れ

静岡県

資料7-1_R6ChaOI事業推進パンフレット

資料7-2_R6持続的農業経営支援事業チラシ

資料7-3_R6茶園集積推進事業チラシ

資料7-4_R6荒廃農地再生集積促進事業チラシ

掛川市

資料8_令和6年度お茶生産に係る補助一覧(掛川市)

「日本の食料と農業について」出前授業を行いました!

日時:2024年12月4日 撮影場所:掛川市立和田岡小学校

掛川市立和田岡小学校5年生のみなさんへ「日本の食料と農業について」出前授業を行いました。「普段私たちが食べているものはどこの国で作られているのかな?」という身近な問いから、日本の食料自給率や現在の農業現場の状況、そして日本の農業が今どんな挑戦や取り組みを行っているかについて、クイズや動画を交えながらお話しました。日本の食料と農業について児童のみなさんと一緒に楽しく考えることができ、今回の出前授業は私たち職員にとっても大変貴重な経験となりました。

記者懇談会を開催しました

日時:2024年11月19日 撮影場所:静岡県拠点

写真左:調査結果について説明を行う河合地方参事官(左から2人目)

写真右:縦目ふるいや被害粒・未熟粒を展示し、実際に見ていただきながら調査方法について解説

静岡県拠点では、報道機関のみなさまに県内の農業情勢に関して一層のご理解をいただくため、記者懇談会を開催しました。

今回は「令和6年産水稲の作付面積及び10月25日現在の予想収穫量」について、全国及び静岡県の調査結果を河合地方参事官よりご説明しました。

また、水稲収穫量調査で使用する縦目ふるい(米の厚みごとに分けるふるい)や被害粒・未熟粒を実際に見ていただきながら、水稲収穫調査のしくみについても解説しました。

清水港を視察し、輸出の現場について学びました!

日時:2024年11月12日 撮影場所:清水港湾事務所、清水コンテナターミナル

国土交通省 中部地方整備局 清水港湾事務所を訪問し、清水港の概要や農産物の輸出促進にかかる取組についてお話を伺いました(写真:左列1段目)。

清水港は、港湾区域の面積としては小さい港湾だがアクセスが良く物流が活発であること、明治時代に静岡茶を初めて輸出した港であること、農産品の輸出に向け冷蔵設備を強化してること、より良い品質の農産品を輸出するために実証実験を行っていることなど、静岡県が誇る「清水港」について改めて勉強させていただきました。

また、清水港を拠点に国内外へ広く物流事業を展開する鈴与株式会社と清水コンテナターミナル株式会社のご協力の下、清水コンテナターミナル内を見学させていただきました。食品などを冷蔵したまま運ぶためのリーファコンテナ(写真:右列2段目)やコンテナの積み下ろし作業に使用するトランスファークレーン(写真:左列3段目)、整然と積まれた船上のコンテナ(写真:右列3段目)などを間近で見せていただき、輸出の現場を知る大変貴重な機会となりました。

第2回新任農業担当職員勉強会を開催しました

日時:2024年9月18日 撮影場所:静岡県拠点

「食料・農業・農村基本法」の改正について説明を行う秋山総括農政業務管理官

県、市町及びJAの新任農業担当職員を対象としたオンライン勉強会を開催しました。第2回目となる今回は、本年5月に制定後25年を経て初めて改正された「食料・農業・農村基本法」をテーマに講義を行いました。基本法とはどんな法律なのか、なぜ改正をしたのか、農業の現場にどのような影響があるのかなどについて、県内の情勢を含め解説しました。

お茶に関する意見交換を行いました

日時:2024年8月20日 撮影場所:しずおかO-CHAプラザ

インターン生の佐藤 麻里伊さんとともに、しずおかO-CHAプラザを訪問し、お茶に関する意見交換を行うとともに、日本茶インストラクターによるお茶の淹れ方講座を受講しました。意見交換では、静岡県お茶振興課の方より、県内茶業の現状や鹿児島の茶業との違い、今後の生産・消費拡大に向けた取組などについてお話を伺いました。お茶の淹れ方講座では、実際に急須を使ってお湯の温度と蒸らし時間を少しづつ変えながらお茶を淹れることで、淹れ方の違いによる味の変化を体験しました。静岡の茶業に関するお話やお茶の楽しみ方などが学べる良い機会となりました。

農林水産大臣感謝状を贈呈しました

日時:2024年8月16日 撮影場所:清水食品株式会社

令和6年能登半島地震に際し、食料品を提供いただいた清水食品株式会社に農林水産大臣感謝状を贈呈しました。

「みどりの食料システム戦略」について説明を行いました

日時:2024年7月12日 撮影場所:株式会社静岡産業社

「みどりの食料システム戦略」について説明を行う間山総括農政推進官(中央奥)

食品包装資材を取り扱う「株式会社静岡産業社」を訪問し、「みどりの食料システム戦略」について講演を行いました。株式会社静岡産業社は、東北から九州まで営業所等を有し、さらに台湾、香港、シンガポール、タイなど海外へも幅広く事業を展開しています。近頃、営業の取引先からも環境負荷低減の話題が上がるなかで、社員の環境への意識向上につながればという思いから、今回の講演をご依頼いただきました。講演では「みどりの食料システム戦略」の概要や「見える化」、「J-クレジット」、「環境負荷低減のクロスコンプライアンス」などについて紹介しました。

第1回新任農業担当職員勉強会を開催しました

日時:2024年7月10日 撮影場所:静岡県拠点

写真左:勉強会冒頭に挨拶を行う河合地方参事官

写真右:勉強会開催風景(オンラインで開催)

静岡県拠点では、昨年度に引き続き新任農業担当職員を対象とした入門的な農業政策勉強会をオンラインで開催しました。昨年度は主に県庁及び県内市町の新任農業担当職員を対象に開催しましたが、今年度は対象を広げ、県内JAの職員にもご参加いただきました。第1回目の今回は、「農業における主な課題とその対応」をテーマに、農業とはどのような産業でどのような課題があるのかなどを説明しました。また、慣れないと戸惑うことの多い農業用語についても、農業関係者の間で実際にありそうな会話を例として紹介しながら解説しました。

有機食材や地元食材を使った学校給食について意見交換をしました

日時:2024年6月20日 撮影場所:静岡県立静岡北特別支援学校

静岡県立静岡北特別支援学校を訪問し、オーガニック給食に取り組む栄養教諭の滝浪永梨さんにお話を伺いました。

滝浪さんは、前任地の学校で地域の有機農業生産者グループとともにオーガニック給食の取組を始め、現在の学校に転勤後も、有機食材や地元食材を使った学校給食に取り組まれています。静岡県産や地元産(静岡市)の食材をメインに使った「ふるさと給食の日」を設け、給食の時間の校内放送や掲示物、配布物により、食材の産地と特徴の説明や生産者の紹介などを行っているとのことです。今後は、地元の生産者を招いた授業や給食の会食を実施し、生産者と交流する機会も作りたいと考えているとのことです。

一番茶の取引状況の現地調査及び意見交換

日時:2024年5月10日 撮影場所:静岡茶市場

写真:当日取引される県内産の荒茶(左)と茶市場拝見場内の様子(右)

静岡茶市場を訪問し、一番茶の取引状況について現地調査及び意見交換を行いました。

茶市場での取引は、買手が品質(色、香り、味等)を吟味し購入を希望する茶を見定めたあと、静岡茶市場の職員が仲立ちとなり、生産者(売手)と茶商等(買手)がそれぞれに取引価格を決める「相対取引」によって価格交渉が進められていきます。また、茶市場は、円滑に取引を進めることのほか、茶商側のニーズを把握しそれを生産者側へ伝えるなど売手と買手の橋渡し的な役割も果たしています。

茶業関係者との意見交換では、茶の需要動向や本年産一番茶の取引状況・相場、茶の需要回復にかかる取組などについてお話をお聞きしました。

「みどりの食料システム戦略」に関する意見交換

日時:2024年2月29日 撮影場所:静岡県立農林環境専門職大学

写真左:初めに「みどりの食料システム戦略」について説明を行う秋山地方参事官(中央奥)

写真右:みどり戦略や有機に対するイメージなどについて意見交換

静岡県拠点では、「みどりの食料システム戦略」をテーマに、静岡県立農林環境専門職大学の学生(5名)と意見交換を行いました。意見交換会では、「環境負荷低減の「見える化」についての知名度を上げるため、情報発信・広報活動にもっと力を入れるべき。」「有機農産物は量が少ないイメージだが、自分のような一人暮らしには少量の方が使いやすいため、様々なニーズに合わせて工夫すれば良いのでは。」「有機農産物を取り扱う店舗が増えれば有機への理解も増えるのでは。」など、学生ならではの視点から、みどり戦略や有機農産物に対するイメージなどについて様々な意見が出されました。

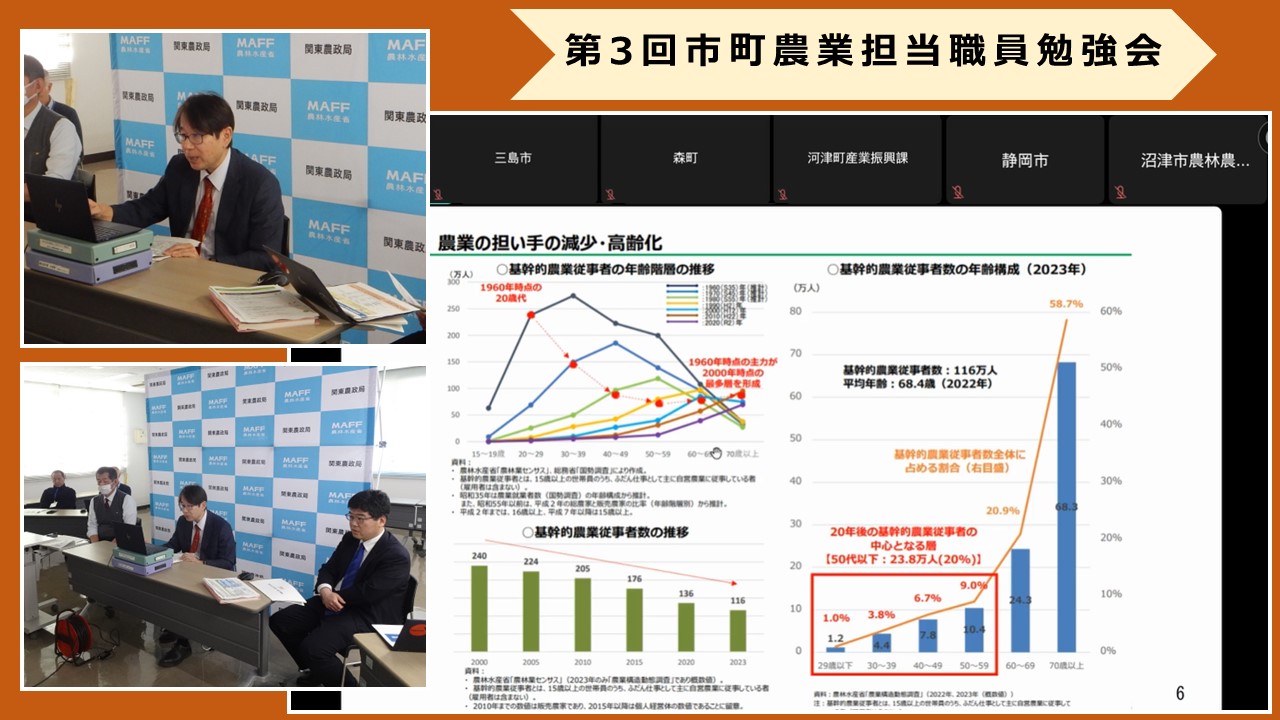

3回市町農業担当職員勉強会 日時:2024年1月25日 撮影場所:静岡県拠点

県内市町の新たに農業担当となった職員を対象に、オンライン勉強会(第3回)を開催しました。

第3回目となる今回は、関東農政局経営・事業支援部 園田部長と秋山地方参事官が講師となり、農地や担い手の現状と課題について解説しました。

各年別リンク

2023年フォトレポートギャラリー2022年フォトレポートギャラリー

2021年フォトレポートギャラリー