関東農政局みどりの食料システム戦略勉強会

関東農政局では、管内の多くの皆様の取組の参考としていただくことを目的として、本戦略に関係するテーマについて、自治体、農業者、農業団体、食品等事業者、学生・学校関係者を始め、本件に関心のある皆様に参加いただける勉強会を定期的に開催しております。

勉強会開催のお知らせ

第41回 関東農政局みどりの食料システム戦略勉強会

開催日:令和8年3月11日

テーマ:有機農産物等をめぐる流通業界の新たな動き

演題:環境負荷の小さな農業と、それを支える仕組みづくり ー 坂ノ途中の事例から ー

講師:株式会社坂ノ途中 代表取締役 小野 邦彦 氏

資料:3月9日を目安に掲載いたします。

- プレスリリースは こちら

- 第41回みどりの食料システム勉強会チラシ

これまでの勉強会アーカイブ

【令和7年度】

テーマ:有機農産物等をめぐる流通業界の新たな動き

| 第40回(2月17日) | 〇 新たな有機農産物の流通システムについて |

| 物流効率化による有機農産物の新たな流通方式の確立に向けた市場での取組やシステムの開発について、それぞれの立場からご紹介いただきます 発表者:東京富士青果株式会社 代表取締役社長 唐木 裕史 氏 発表者:株式会社セラクみどりクラウド事業部 執行役員 持田 宏平 氏 講演資料:新たな有機農産物の流通システムについて 講演資料:板橋市場における取組 |

テーマ:下水道汚泥由来肥料の活用について

| 第39回(1月23日) | 〇 下水汚泥由来肥料の活用事例と普及方策 |

| 我が国は、化学肥料原料の大半を輸入に依存していることから、国際価格の影響を受けづらい生産体制づくりに向け、国内資源由来肥料の活用を推進しています。こうした状況の中、全国で取り組まれているリン・窒素等を含む下水汚泥肥料の活用事例と普及方策についてご紹介いただきます。 発表者:東京大学大学院工学系研究科・都市工学専攻 下水道システムイノベーション研究室 特任准教授 加藤 裕之 氏 講演資料:下水汚泥由来肥料の活用事例と普及方策 |

テーマ:環境にやさしく省力化に資する新たな栽培技術

| 第38回(12月17日) | 〇茶栽培における病害虫防除・農薬削減技術 1茶園用病害虫クリーナー 2蒸気除草 |

| 「みどりの食料システム戦略」技術カタログ(Ver.5.0)に掲載されている、環境にやさしく省力化に資する新たな栽培技術を紹介します。 今回は、新たに技術カタログに掲載されたお茶の病害虫防除技術及び雑草防除技術について、開発者及び実際に活用されている生産者から、技術概要や実証・導入事例等について、シンポジウム形式で紹介いただきます。 発表者:静岡県農林技術研究所茶業研究センター、株式会社寺田製作所、農事組合法人東邦農園 カワサキ機工株式会社、秋田製茶 コメンテーター:農研機構植物防疫研究部門 果樹茶病害虫防除研究領域 果樹茶生物的防除グループ グループ長補佐 山田憲吾 氏 事例紹介資料:茶園用病害虫クリーナー 事例紹介資料:蒸気除草機 |

| 第37回(11月12日) | 〇畑作物(かんしょ)栽培における生分解性マルチの導入 ~グリーンサポート事業 生分解性マルチ導入検証の成果~ |

| 「みどりの食料システム戦略」技術カタログ(Ver.5.0)に掲載されている、環境にやさしく省力化に資する新たな栽培技術を紹介します。 今回は、補助事業を活用して生分解性マルチの導入検証に取り組んだ2地区から、検証の成果や見えてきた課題、技術普及に向けた取組、生産者の声等、生産現場における導入事例について、シンポジウム形式で紹介いただきます。 発表者:かんしょ生産安定協議会(茨城県結城市) 下妻市かんしょ栽培普及協議会(茨城県下妻市) コメンテーター:農研機構農環研 気候変動緩和策研究領域 革新的循環機構開発グループ 上級研究員 植田浩一 氏 事例紹介資料:かんしょ生産安定協議会・結城市 事例紹介資料:下妻市かんしょ栽培普及協議会 |

テーマ:環境と調和のとれた食品産業の確立

| 第36回(10月24日) | 〇「食品産業の持続的な発展に向けて」 ~新たな計画認定制度の下で、環境負荷の低減等に取り組む事業者を支援~ |

| 新たな「食料システム法」(※)の下で、食品産業の持続的な発展を図るための計画認定制度が始まります。食品産業の事業者による「環境負荷の低減」(例えば、食品の製造過程における温室効果ガスや食品ロスの削減)、「消費者に選ばれるための情報提供」(例えば、製品のサスティナビリティ情報の消費者への発信)等の取組を、「資金調達支援」「税制優遇」等のメリット措置により後押しします。今回の勉強会では、この新しい制度を説明するほか、先行の取組事例も紹介します。 (※ 本年6月に成立した「食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律」 (講師:農林水産省 関東農政局 経営・事業支援部 食品企業課長 桃野 慶二) 食品産業の持続的な発展に向けて ~新たな計画認定制度の下で、環境負荷の低減等に取り組む事業者を支援~ |

テーマ:土づくりと環境負荷低減

| 第35回(9月8日) | 〇「食料増産と環境負荷低減を両立する土壌管理を求めて」 |

| 土は食料生産の基盤ですが、温室効果ガスの発生源でもあり、いったん劣化してしまうと回復は容易ではありません。そもそも土とは、土作りとはいったい何でしょうか。みどりの食料システム戦略への期待と課題を含めて考えます。 (講師:福島国際研究教育機構 土壌ホメオスタシス研究ユニット ユニットリーダー 藤井 一至 氏) 京都大学大学院農学研究科博士課程修了、博士(農学)。2009年から土壌研究者として博士研究員・日本学術振興会特別研究員を経て、2013年から森林総合研究所に勤務。その後、今年3月から現職。著書に『大地の五億年』、『土 地球最後のナゾ』など多数 食料増産と環境負荷低減を両立する土壌管理を求めて |

テーマ:バイオスティミュラントの可能性を探る

| 第34回(8月20日) | 〇「バイオスティミュラントの現状と課題」 |

| バイオスティミュラントは、農作物の高温や乾燥などのストレスに対する耐性を高めたり、栄養分の吸収・利用を改善させることにより、品質や収量を向上させる効果が期待されています。日本バイオスティミュラント協議会はどのように議論を進めてきたのか、農水省のガイドラインを受けて、資材メーカー等の事業者がどのような情報を農業者等の使用者に伝えるのかなど、現場の課題や普及の展望について具体例を示しながら解説します。 (講師:日本バイオスティミュラント協議会 理事 企画広報委員長 鈴木 基史 氏) 日本バイオスティミュラント協議会において、2018年の設立当初から運営に携わる。 2020年より技術調査委員長、2025年より企画広報委員長を務める。農学博士。 バイオスティミュラントの現状と課題 |

|

| 第33回(7月23日) | 〇「バイオスティミュラントとは何か-表示等に係るガイドライン-」 |

| 近年、バイオスティミュラントと呼ばれる新たな生産資材の開発・使用が国内外で進んでいます。 これらの資材は農作物の高温や乾燥などのストレスに対する耐性を高めたり、栄養分の吸収・利用を改善させることにより、品質や収量を向上させる効果が期待されています。今回は高い生産性と農業の持続性を両立する取組としてバイオスティミュラントについて紹介します。 |

|

(講師:農林水産省消費・安全局農産安全管理課課長補佐三浦友聡氏) 農林水産省では令和7年5月に「バイオスティミュラントの表示等に係るガイドライン」を策定しました。新たな資材であるバイオスティミュラントについて、どのような効果があるのか、適切な資材の選択や利用をするために留意すべきことは何かなど解説します。 バイオスティミュラントの表示等に係るガイドラインについて |

テーマ:スマート農業による環境負荷低減の取組

| 第32回(6月26日) | 〇「農業現場での環境負荷に資するスマート農業技術について」 |

| 生産力向上と持続性の両立を実現するためには、スマート農業の推進が重要です。 今回の勉強会では、農業現場での環境負荷に資するスマート農業技術についてご紹介します。 |

|

(講師:株式会社関東地区昔がえりの会 代表取締役社長 小暮 郁夫 氏 ) 昔がえりの会は1999年に埼玉県上里町にて設立され、現在は計40haで野菜を中心に栽培。 機械化一貫体系による面積当たりの作業時間の低減や収穫機の広域産地間リレーによるシェアリングで 長期間稼働を実現するなど省力化を図りながら、局所施肥による環境負荷低減に資する効果も上げています。 農業現場での環境負荷低減に資するスマート 農業技術について |

| 第31回(5月29日) | 〇「スマート農業における可変施肥について」 |

| 生産力向上と持続性の両立を実現するためには、スマート農業の推進が重要です。 今回の勉強会では、環境負荷低減に対応した「可変施肥」について、現場の取組を中心にご紹介します。 |

|

| (講師:農研機構本部 非常勤顧問(スマ農サポーター) 住田 弘一 氏 ) 生育データやマップ等を活用した「可変施肥」により、施肥量の削減が期待できます。 「可変施肥」がもたらす環境負荷低減への効果等について現場実証の成果などを中心にご説明します。 スマート農業における可変施肥技術について |

| 第30回(4月24日) | 〇「環境負荷低減に対応したスマート農業技術(総論)」 |

| 令和3年5月に策定された「みどりの食料システム戦略」では、2050年までに農地全体のうち25%である100万haまで有機農業の面積を拡大するという目標を立てています。 | |

(講師:農研機構本部みどり戦略・スマート農業推進室 豊島 真吾 氏 ) スマート農業技術の活用は、農業の生産性の向上のみならず、データを活用した可変施肥による肥料散布量の最適化、除草剤を使用しない除草による化学合成農薬の散布量の削減など環境負荷の低減(みどりの食料システム戦略)取組の推進に寄与します。 環境負荷低減に対応したスマート農業技術(総論) |

【令和6年度】

テーマ:役に立つ!有機農業の栽培技術

| 第29回(3月18日) | 〇「関東地域における有機大豆の栽培技術」 |

| 令和3年5月に策定された「みどりの食料システム戦略」では、2050年までに農地全体のうち25%である100万haまで有機農業の面積を拡大するという目標を立てています。 今回の勉強会では、関東地域における有機大豆栽培技術についてご紹介いただきます。 |

|

(講師:中日本農業研究センター 有機・環境保全型栽培グループ グループ長補佐 田澤 純子 氏 ) 有機大豆の国内需要に対して国内産の生産量は不足しており、国内産有機大豆の生産拡大が求められています。 しかし大豆の有機栽培に重要な技術の開発やそれらを組み合わせた栽培体系は確立されておらず、有機栽培の取り組みが進みにくい状況でした。 そこで、関東地域での大豆の有機栽培における雑草・病害虫防除等の技術を確立するとともに、それらを体系化しました。 今回は有機大豆栽培の3つのポイントを中心にご説明します。 |

|

「関東地域における大豆の有機栽培技術研究の紹介」 |

| 第28回(2月26日) | 〇「野菜有機栽培における有機物活用技術」~技術の視点と、初期生育と生態系の重要性~ |

| 令和3年5月に策定された「みどりの食料システム戦略」では、2050年までに農地全体のうち25%である100万haまで有機農業の面積を拡大するという目標を立てています。2月は3回シリーズの第2回として、野菜における有機農業の技術や理論について講演いただきます。 | |

| (講師:(公財)自然農法国際研究開発センター 理事 榊原 健太朗 氏 ) 自然農法国際研究開発センターでは、自然環境の保全や農業・農村の振興、安全かつ良質な農産物の供給など、社会における健康的な食生活の定着促進のため、自然農法の研究開発と国内外への普及及び有機農業支援に取り組んでいます。今回は自然農法や有機農業による野菜栽培技術についてご紹介いただきます。 |

|

「野菜有機栽培における有機物活用技術」 ~技術の視点と、初期生育と生態系の重要性~ |

|

| 第27回(1月23日) | 〇「有機水稲栽培の抑草技術」~技術の視点と、非栽培期間の管理の重要性~ |

| 令和3年5月に策定された「みどりの食料システム戦略」では、2050年までに農地全体のうち25%である100万haまで有機農業の面積を拡大するという目標を立てています。1月からは3回シリーズの第1回として、水稲における有機農業の技術や理論について講演いただきます。 | |

(講師:(公財)自然農法国際研究開発センター専門技術員三木孝昭 氏 ) 自然農法国際研究開発センターでは、自然環境の保全や農業・農村の振興、安全かつ良質な農産物の供給など、社会における健康的な食生活の定着促進のため、自然農法の研究開発と国内外への普及及び有機農業支援に取り組んでいます。今回は自然農法や有機農業による水稲栽培技術についてご紹介いただきます。 |

|

「水稲有機栽培の抑草技術」-技術の視点と、非栽培期間の管理の重要性- |

テーマ:フードロスの削減について

テーマ:化学農薬使用低減のための総合防除

| 第25回(11月29日) | 〇「総合防除で野菜の化学農薬使用量の低減を目指す」 |

| 総合的な病害虫・雑草管理(総合防除、IPM)とは、病害虫・雑草が発生しにくい環境を整えたうえで、それらの発生状況に応じて様々な防除方法を適切に組み合わせ、 環境への負荷を軽減しつつ化学農薬の使用量を必要最低限に抑える防除体系です。 今回は、野菜栽培の害虫を対象に、天敵や天敵を元気にする植物などを使った最新の総合防除体系についてご紹介いただきます。 |

|

(講師:農研機構 植物防疫研究部門 作物病害虫防除研究領域 生物的病害虫防除グループ上級研究員 安部 順一朗 氏 ) 総合防除の研究開発に取り組んでおり、特に「保全的生物的防除」を中心に、天敵温存植物等を使った天敵の保護・強化技術に関する研究開発を進めている。 |

|

総合防除で野菜の化学農薬使用量の低減を目指す |

テーマ:バイオ炭の農地施用によるJ-クレジットの活用

| 第24回(10月30日) | 〇「農業分野の脱炭素と減化学肥料を実現する高機能バイオ炭「宙炭(そらたん)」の活用事例について」 |

| J-クレジットは、温室効果ガスの排出削減・吸収等を「クレジット」として国が認証する制度であり、その方法論の1つに「バイオ炭の農地施用」があります。 今回の勉強会では、バイオ炭の農地土壌への施用による難分解性の炭素を土壌に貯留する技術や、農業団体等と連携したプロジェクトの取組等について、ご紹介いただきます。 |

|

(講師:株式会社TOWING 木村 俊介 氏 ) 株式会社TOWINGは、温室効果ガス排出削減と、減化学肥料・有機転換を実現する土壌改良材である、高機能バイオ炭「宙炭(そらたん)」を開発・販売。 また、J-クレジットの発行販売や、宙炭を活用して栽培した作物の販売も実施。 |

|

脱炭素・減化学肥料を両立し農業生産性を向上する高機能バイオ炭の普及 |

テーマ:国内資源を利用した土づくりについて

| 第23回(9月30日) | 〇「小川町の環境保全型農業における土づくりみ」 |

| 肥料高騰に伴い、今後海外からの輸入原料に依存した肥料から、堆肥等の国内資源を活用した土づくりが重要になっています。 約半世紀にわたり、有機農業が盛んな地域として広がりを見せてきた小川町に、地域の資源を活かした土づくりの取組についてご紹介いただきます。 |

|

(講師:埼玉県小川町役場 環境農林課 主席主査 高橋 勇治 氏 ) 1970年代から有機農業が実践されてきた「有機の里おがわ」。 小川町全体で、生産者の創意工夫や土づくりへの努力を認証し見える化した「おがわんプロジェクト」に取り組み、令和5年2月には「オーガニックビレッジ」を宣言。 |

|

小川町の環境保全型農業における土づくり(PDF:9,057KB) |

テーマ:国内資源由来肥料の利用について

| 第22回(8月23日) | 〇「朝日アグリアの国内肥料資源活用の取り組み」 |

| 海外からの輸入原料に依存した肥料については、国内資源を活用した肥料への転換が重要になっていきます。肥料をとりまく状況や今後の国内資源由来肥料の可能性について、事例を交えながらご紹介いただきます。 | |

| (講師:朝日アグリア株式会社事業戦略部 部長 木村 享 氏 ) 朝日アグリア株式会社は1935年創業で、肥料事業を中心に扱う粒状有機肥料メーカー。 従来より堆肥等の国内資源を活用した肥料を生産し、全国の農家へ販売。貴重な国内資源である汚泥由来肥料の活用にも挑戦。 |

|

朝日アグリアの国内肥料資源活用の取組み(PDF:9,057KB) |

|

テーマ:流通事業者から見た有機農産物市場の可能性(2回シリーズ)

| 第21回(7月29日) | 〇「有機農産物流通拡大の可能性と市場流通を活用した具体的施策について」 |

| 有機農業の取組拡大に向けて、有機農産物の販売先や流通体制の確保が課題となっています。仲卸としての取組や有機農産物の可能性についてご紹介いだたきます。 | |

| (講師:株式会社大治 代表取締役社長 本多 諭 氏) |

|

| 有機農産物流通拡⼤の可能性と 市場流通を活⽤した具体的施策について(PDF :11,523KB) | |

| 第20回(6月28日) | 〇「有機農産物の可能性ー販売・PR等の取組と求めている農産物について」 |

| 有機農産物専門商社の取組や有機農産物の可能性について説明。 | |

| (講師:株式会社協同商事 代表取締役社長 朝霧 重治 氏) |

|

テーマ:環境負荷軽減の「見える化」(2回シリーズ)

| 第19回(5月27日) | 〇「価値ある農作物として評価していただくために今できること」について |

| 温室効果ガス削減の「見える化」の具体的事例の紹介。 | |

| (講師:株式会社鈴生(すずなり) 代表取締役社長 鈴木 貴博 氏) |

|

| 農業の可能性は無限大~正解なんてない~(PDF :3,513KB) | |

| 第18回(4月25日) | 〇環境負荷低減の「見える化」ガイドラインについて |

| 温室効果ガス削減の「見える化」の方法などを説明。 | |

| (講師:農林水産省大臣官房環境バイオマス政策課 小田 雅幸 課長補佐) |

|

| 農産物の環境負荷低減の取組の「見える化」について (PDF :9,910KB) |

テーマ:JAによる有機農業の取組(3回シリーズ)

| 第17回(3月29日) | 〇多様な活動を主導したたじま農業協同組合の有機栽培米推進の取組について |

| コウノトリの野生復帰に向けた取り組みの中で生まれた「コウノトリ育むお米」。 慣行農法からの転換に取り組んだ経緯や克服した課題について、有機JASやGAPの認証取得、学校給食への提供、実需者との連携等の取組を含めて紹介。 | |

| (講師:たじま農業協同組合 代表理事専務 山下 正明 氏) | |

| コウノトリ育むお米の取り組み(PDF :7,962KB) |

| 第16回(2月29日) | 〇有機農業による所得向上に向けたJA常陸の取組について |

| JA常陸による有機野菜の生産、販売の取組や学校給食への有機野菜の提供等の取組やJAが有機農業を推進する意義や課題について紹介。 | |

| (講師:JA常陸 代表理事組合長 秋山 豊 氏) | |

| 有機栽培への取組み(PDF :2,237KB) |

| 第15回(1月30日) | 〇JAやさと有機栽培部会の有機野菜生産体制の確立と担い手育成の取組について |

| 令和5年度 農林水産祭 内閣総理大臣賞を受賞したJAやさと有機栽培部会がこれまで取り組んできた有機野菜の生産・出荷体制の確立や新規就農者の確保・育成等について紹介。 | |

| (講師:JAやさと 専務理事 廣澤 和善 氏) | |

| JAやさとの農業と産直の取り組み そして自給を考える(PDF :17,840KB) |

テーマ:水稲栽培の中干し延長によるJ-クレジットの活用

| 第14回(12月20日) | 〇JA新みやぎ及び(株)フェイガ―における水稲栽培の中干し延長の取組によるJ-クレジットの活用 |

| 宮城県でのJA新みやぎ及び(株)フェイガーの場合の中干し延長によるJ-クレジット活用の取組の内容とその実態について紹介。 | |

| (講師:JA新みやぎ 営農部米穀課 佐藤 純平 氏 (株)フェイガ― 取締役 高井 佑輔 氏 ) |

|

| JA新みやぎ及び株式会社フェイガ―における水稲栽培の中干し延長の取組によるJ-クレジットの活用(PDF : 3,709KB) |

テーマ:ゼロエミッション型施設園芸を目指して

| 第13回(11月27日) | 〇イチゴ栽培の燃油削減実証の取り組みについて |

| 加温に係る二酸化炭素量排出量削減と生産性向上の両立に向けて、ヒートポンプを活用したイチゴ栽培の実証を行った結果を報告。 | |

| (講師:千葉市農政センター農業生産振興課 課長 森田 悟 氏、 技師 松﨑 奏 氏) | |

| イチゴ栽培の燃油削減実証の取り組みについて(PDF : 1,814KB) |

| 〇施設園芸におけるCO2ゼロエミッションを実現するためのヒートポンプおよびゼロエネルギーグリーンハウス(ZEG)の開発 | |

| 農研機構で研究開発を進めている、みどりの食料システム戦略が目指す施設園芸のゼロエミッション化に向けた地下 水を熱源とする高効率な施設園芸用ヒートポンプや、ゼロエネルギーグリーンハウス(ZEG)について概要を報告。 | |

| (講師:国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 農村工学研究部門 地域資源利用・管理グループ長 石井 雅久 氏) | |

| 施設園芸におけるCO2ゼロエミッションを実現するためのヒートポンプおよびゼロエネルギーグリーンハウス(ZEG)の開発(PDF : 5,470KB) |

テーマ:食品企業の価値向上に向けた企業行動

| 第12回(10月30日) | 〇自然資本関連課題に係る食品企業等の企業行動について ~「令和4年度食品企業の価値向上に向けた自然資本関連課題に係る食品企業等の企業行動調査委託事業報告書」より~ |

| バリューチェーン全体で自然資本に配慮した事業を行うことで、安定的な食料生産や効率性・安定性の高い食の提供が可能となる。 9月に公表されたTNFDバージョン1.0などの最新の情報や、自治体を含む行政の今後の関わり方を交えつつ、食のバリューチェーンにおける課題や望ましい姿について、 食品企業に推奨される行動事例を中心に説明。 |

|

| (講師:PwCコンサルティング合同会社 シニアマネージャー 服部 徹 氏) | |

| 令和4年度⾷品企業の価値向上に向けた⾃然資本関連課題に係る⾷品産業等の企業⾏動調査委託事業実施報告書(PDF : 10,559KB) |

テーマ:総合防除

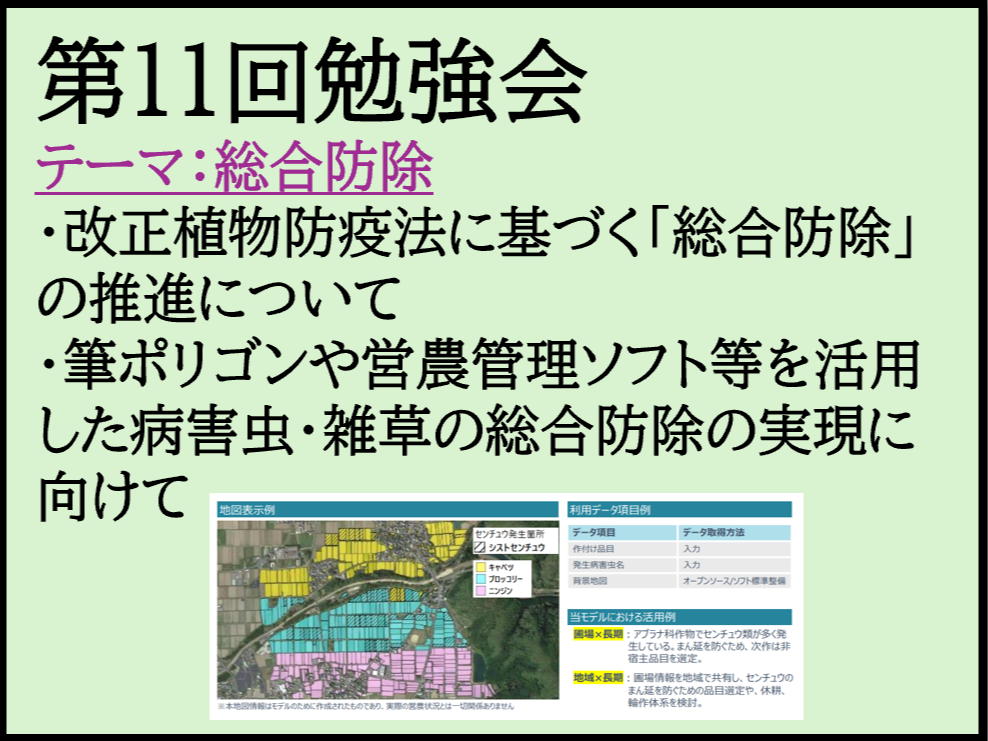

| 第11回(9月26日) | 〇改正植物防疫法に基づく「総合防除」の推進について |

| みどりの食料システム法とともに成立し、本年4月に施行された改正植物防疫法に基づき、化学農薬のみに依存しない総合防除を推進する仕組み、総合防除の考え方等について説明。 | |

| (講師:農林水産省消費・安全局植物防疫課防疫対策室 総合防除推進専門官 藤井 達也 氏) | |

| 改正植物防疫法に基づく「総合防除」の推進について(PDF : 3,751KB) | |

| 〇筆ポリゴンや営農管理ソフト等を活用した病害虫・雑草の総合防除の実現に向けて | |

| 近年、データを活用した営農管理のための環境が整いつつあることから、営農管理ソフトやGISの機能(筆ポリゴン)を活用した総合防除の考え方、メリットや実現課題、具体的な取組事例等を紹介。 | |

| (講師:株式会社ファーム・アライアンス・マネジメント 取締役 営業部 部長 小林 和敬 氏) | |

| 筆ポリゴンや営農管理ソフト等を活用した病害虫・雑草の総合防除の実現に向けて(PDF : 3,543KB) |

テーマ:土壌の力と持続的な農業(3回シリーズ)

| 第10回(8月29日) | 〇緑肥と堆肥を組み合わせた水田輪作の土づくり事例 |

| 水稲-麦-大豆の水田輪作で緑肥・堆肥を組み合わせた土づくりについて、特に有機栽培における水稲作で除草対策として有効なトロトロ層の形成しやすい土づくりを中心に取組事例を紹介。 | |

| (講師:NPO法人民間稲作研究所 理事 川俣 文人 氏) | |

| 緑肥と堆肥を組み合わせた水田輪作の土づくり事例(PDF : 3,296KB) | |

| 〇BLOF理論による畑作での土づくり事例 | |

| 「体積法による土壌分析と作物別施肥設計」及び「高C/N比有機物と微生物を利用したBLOF理論」について、取組事例を交えて説明。 | |

| (講師:一般社団法人 日本有機農業普及協会 代表理事 小祝 政明 氏) |

|

| BLOF理論による畑作での土づくり (PDF : 13,871KB) |

|

| 質問及び回答(講演時間中に回答できなかったもの)(PDF : 219KB) |

| 第9回(7月28日) | 〇緑肥で高めよう。土壌の力を |

| 輸送コストや散布労力の面で優れた有機質資材である「緑肥」を使った土づくりと減肥について紹介。 | |

| (講師:農研機構 中日本農業研究センター 温暖地野菜研究領域 有機・環境保全型栽培グループ グループ長 唐澤 敏彦 氏) | |

| 緑肥で高めよう。土壌の力を(PDF : 4,029KB) | |

| 〇緑肥作物を活用した土づくり | |

| 緑肥作物を活用した土づくりと野菜栽培の事例を紹介。 | |

| (講師:有機稲作研究所 / 伊豆陽なたビオファーム 代表 米倉 賢一 氏(土壌医)) | |

| 緑肥作物を活用した土づくり(PDF : 4,790KB) |

| 第8回(6月23日) | 〇土壌の力と微生物の働き |

| 基本的な土づくりの話の加え、最近注目されている微生物の活性等にも着目した土壌の世界について紹介。 | |

| (講師:立正大学 地球環境科学部環境システム学科特任教授 横山 和成 氏) | |

| 土壌の力と微生物の働き(PDF : 2,904KB) |

テーマ:国内資源肥料利用について(2回シリーズ)

| 第7回(5月22日) | 〇肥料管理制度について |

| 肥料取締法に基づく肥料管理制度について説明。 | |

| (講師:農林水産省消費・安全局農産安全管理課 瀧山 幸千夫 課長補佐) |

|

| 肥料管理制度について(PDF : 3,238KB) | |

| 〇関東農政局汚泥肥料の活用推進プロジェクトの取組について | |

| 汚泥肥料製造事業者マップなど汚泥肥料に関する情報を紹介。 | |

| (講師:関東農政局生産部生産技術環境課 三奈木 英雄 課長) |

|

| 東農政局汚泥肥料の活用推進プロジェクトの取組について(PDF : 3,737KB) | |

| 〇汚泥肥料の活用について | |

| 汚泥肥料を利用した野菜生産の事例を紹介。 | |

| (講師:株式会社建設技術研究所 企画・営業本部事業企画・推進部 主幹 野村 奏史 氏) | |

| 汚泥肥料の活用について(PDF : 3,379KB) |

| 第6回(4月20日) | 〇肥料をめぐる事情と関連施策の紹介 |

| (講師:農林水産省農産局技術普及課 生産資材対策室 島 宏彰 課長補佐) |

|

| 肥料をめぐる事情と関連施策の紹介(PDF : 6,611KB) | |

| 〇JA佐久浅間における地域資源の肥料利用の取組について | |

| (講師:JA佐久浅間 副組合長 髙栁 利道 氏) | |

| JA佐久浅間における地域資源の肥料利用の取組について(PDF : 2,154KB) |

【令和4年度】

| 第5回(3月22日) | 〇食品リサイクル・ループ制度 |

| (講師:農林水産省新事業・食品産業部 外食・食文化課 食品ロス・リサイクル対策室 佐藤 幸則 課長補佐) | |

| 食品リサイクル・ループ制度について | |

| 〇コンポストと地域循環まちづくりについて | |

| (講師:鴨志田農園 農園長 コンポストアドバイザー 鴨志田 純 氏) | |

| コンポストと地域循環まちづくりについて | |

| (参考資料) | |

| 基本法の検証・見直し(1枚概要)11(PDF : 954KB) | |

| 「水稲栽培における中干し期間の延長」のJ-クレジット制度について(R5.3.17)(PDF : 2,573KB) |

テーマ:関東管内における有機農業による生産とその進捗状況

| 第4回(2月20日) | 〇湘南における有機農業の取組について |

| (講師:株式会社いかす代表取締役 白土 卓志 氏) | |

| 230220_湘南における有機農業の取組 | |

| 〇北杜市における有機農業の推進について | |

| (講師:北杜市役所商工・食農課 食育・地産地消担当 内藤 光 氏) | |

| 230220_北杜市における有機農業の推進について | |

| (参考資料) | |

| 基本法の検証・見直し(1枚概要)9 | |

| 株式会社いかす(神奈川県平塚市)の有機農業の取組は こちら |

テーマ:(1)有機農業をめぐる事情(目標、現状と課題、支援策等)、(2)全国における有機農業の進捗の状況

| 第3回(1月20日) | 〇有機農業をめぐる事情(目標、現状と課題、支援策等) |

| (講師:本省農産局農業環境対策課 大山 兼広 課長補佐(有機農業調整班)) | |

| 有機農業をめぐる事情(農林水産省)_230120 | |

| 〇全国における有機農業の推進の状況 現状 | |

| (講師:特定非営利活動法人 有機農業参入促進協議会代表理事 千葉 康伸 氏) | |

| 全国における有機農業推進の現状 | |

| (参考資料) | |

| 食料・農業・農村基本法の検証・見直しについて | |

テーマ:国連気候変動枠組条約第27回締約国会議(C0P27)の結果と我が国農林水産業の関わり・影響について

| 第2回(12月19日) | 〇国連気候変動枠組条約第27回締約国会議(COP27)の結果と我が国農林水産業の関わり・影響について |

| (講師:農林水産省 大臣官房みどりの食料システム戦略グループ地球環境対策室 気候変動国際交渉班課長補佐 大島 立大 氏 ) | |

| 221219_COP27結果(PDF : 1,716KB) |

テーマ:(1)カーボンクレジットについて、(2)見える化実証事業について

| 第1回(11月18日) | 〇カーボンクレジットについて |

| (講師:農林水産省大臣官房みどりの食料システム戦略グループ 地球温暖化対策調整・推進班 小田課長補佐) | |

| 221118‗関東農政局説明資料(カーボンクレジット) | |

| 〇見える化実証事業について | |

| (講師:農林水産省大臣官房みどりの食料システム戦略グループ 地域温暖化対策班 中島係長) | |

| 221118_関東農政局勉強会(見える化) |