https://www.maff.go.jp/kinki/tiiki/nara/photo/report_2023.html

https://www.maff.go.jp/kinki/tiiki/nara/photo/report_2023.html

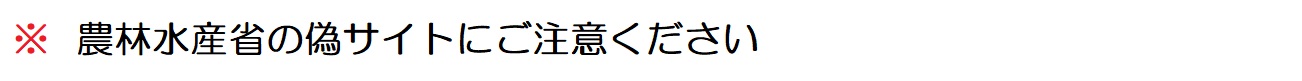

国内肥料資源の利用拡大に向けた関係事業者間のマッチング支援の取組について

海外からの輸入原料に依存した肥料から、堆肥や下水汚泥資源等の国内資源を活用した肥料への転換を進める取組を推進するためには、肥料原料の供給者、肥料の製造事業者、肥料の利用者の間での連携が不可欠です。

このため、これら関係事業者の連携づくりの契機となるよう、関連事業者のニーズ等に関する情報を一元的に収集し、互いに閲覧できるマッチングサイトを開設します。

★情報登録のお願い

肥料原料の供給事業者、肥料の製造・販売事業者及び肥料の利用者(生産者団体、耕種農家等)の皆様におかれましては、事業者情報やそれぞれのニーズ等に関する情報について、下記のリンク先から登録してください。(既定のフォーマットに入力いただくことで情報が登録されます。)

肥料原料の供給事業者(畜産事業者、下水事業者等)

肥料の製造・販売事業者(肥料メーカー等)

肥料の利用者(生産者団体、耕種農家等)

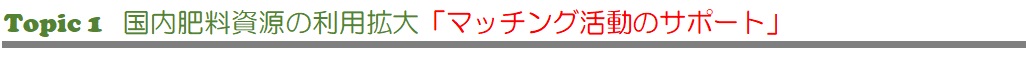

近畿農政局では、環境に配慮した農産物の取引を拡大する観点から、生産者(農業者団体含む)と食品スーパー等をつなぐ意見交換の場(Zoomによる)を提供することとしました。

環境に配慮した農産物の生産者の皆様の、積極的なご参加をお待ちしております。

テーマ: 環境に配慮した農産物の取引と求める農産物についての現状と課題

内 容: 参加食品スーパー等からのプレゼンテーション、参加者による意見交換

★ 申込方法について

近畿6 府県の環境に配慮した農産物の生産者で、申込を希望される方は、以下のメールアドレス宛に連絡先電話番号やメールアドレス等の必要事項を入力し、登録をお願いします。

(必要事項)

(1)生産者名または法人名(法人の場合は代表者名

(2 )住所

(3 )連絡先電話番号

(4 )メールアドレス

(5 )参加希望((ア)第 1 部のみ (イ)第 2 部のみ (ウ)第 1 部および第 2 部ともに参加)

(申込先)

kinki_midori_seisan@maff.go.jp

(申込期限)

令和5 年 2 月 7 日(火曜日) 17 時まで

お申込み受付後、3 日以内に申込受付完了メールを送信します。

携帯電話等の受信拒否設定をしている場合は、以下のメールアドレスからメールを受信できるよう許可設定をお願いします。

メールアドレス:kinki_midori_seisan@maff.go.jp

申込メール送信後、3 日以内に申込受付完了メールが届かない場合は、お手数ですが、表面の「お問い合わせ先 生産部園芸特産課」担当までご連絡ください。

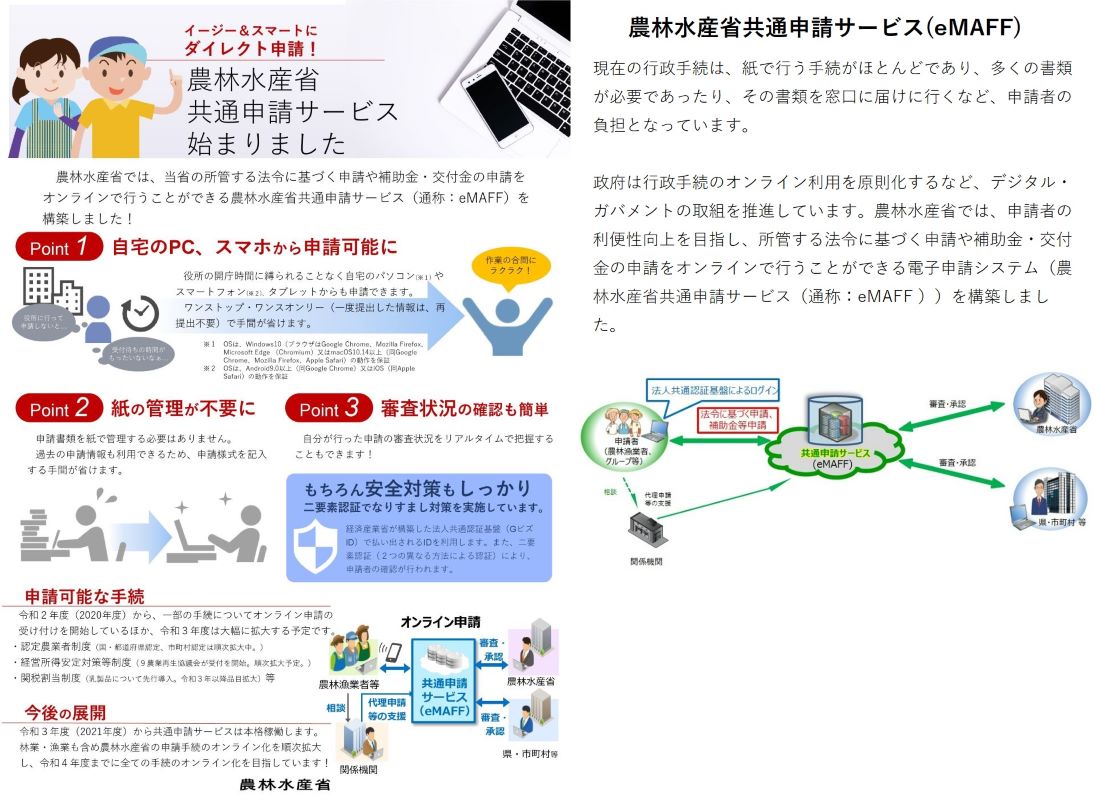

共通申請サービスによって、様々な手続をいつでも容易にオンラインで申請できるようになるほか、ワンストップ、ワンスオンリーなど申請者の利便性を向上させることを目的としています。

また、申請データがデジタル化されて保存されていくため、過去の申請データを容易に参照できるようになるなど、審査者の業務も効率的に行うことができる環境を実現します。

★ 登録方法について、詳しい資料はこちらから。

https://www.maff.go.jp/j/kanbo/dx/emaff.html

https://e.maff.go.jp

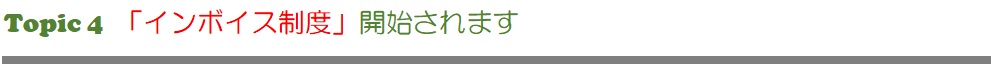

令和5年(2023年)10月から消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)が始まります。

インボイス制度が開始されるに当たり、制度のポイントや、農林漁業者・食品産業事業者の皆様にご留意いただきたい ことをまとめましたので、是非ご活用ください。

★農林漁業者・食品産業事業者の皆様にインボイス制度のポイント

https://www.maff.go.jp/j/keiei/tyosei/inboisu.html (農林水産省)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm (国税庁)

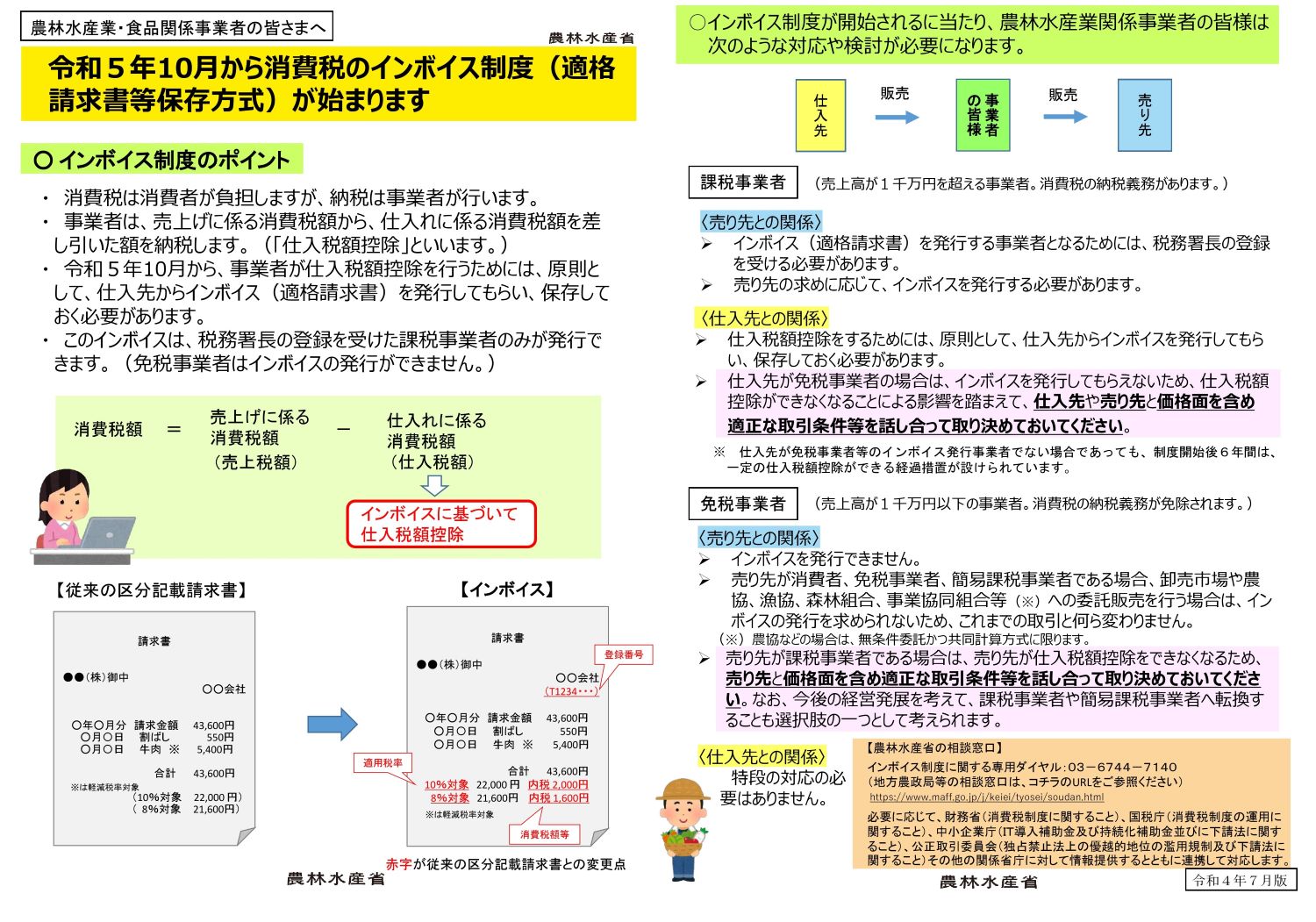

奈良県における水稲の収穫量

(1) 作付面積

令和4年産水稲の作付面積(子実用)は8,410haで前年産に比べ30ha減少しました。このうち、主食用作付面積は8,350haとなりました。

(2) 作柄概況

ア 全もみ数は、生育期間を通しておおむね天候に恵まれたことから「平年並み」となりました。

イ 登熟は、出穂期以降の8月下旬が日照不足で経過したことから初期登熟が緩慢となったものの、9月以降は気温・日照時間ともに平年を上回って経過したこと等から「平年並み」となりました。

ウ 被害は、スクミリンゴガイによる食害等がみれれたほか、山間部でいもち病の発生やシカ・イノシシ等による獣害がみられました。

エ 以上のことから、10a当たり収量は522kg(前年産に比べ10kg増加)となりました。

オ 農家等が使用しているふるい目幅ベース(1.80mm)の作況指数は102(やや良)となりました。

(3) 収穫量

収穫量(子実用)は4万3,900t(前年産に比べ700t増加)となりました。このうち、収穫量(主食用)は4万3,600tとなりました。

【 https://www.maff.go.jp/kinki/toukei/toukeikikaku/yotei/2022.html#1209 】

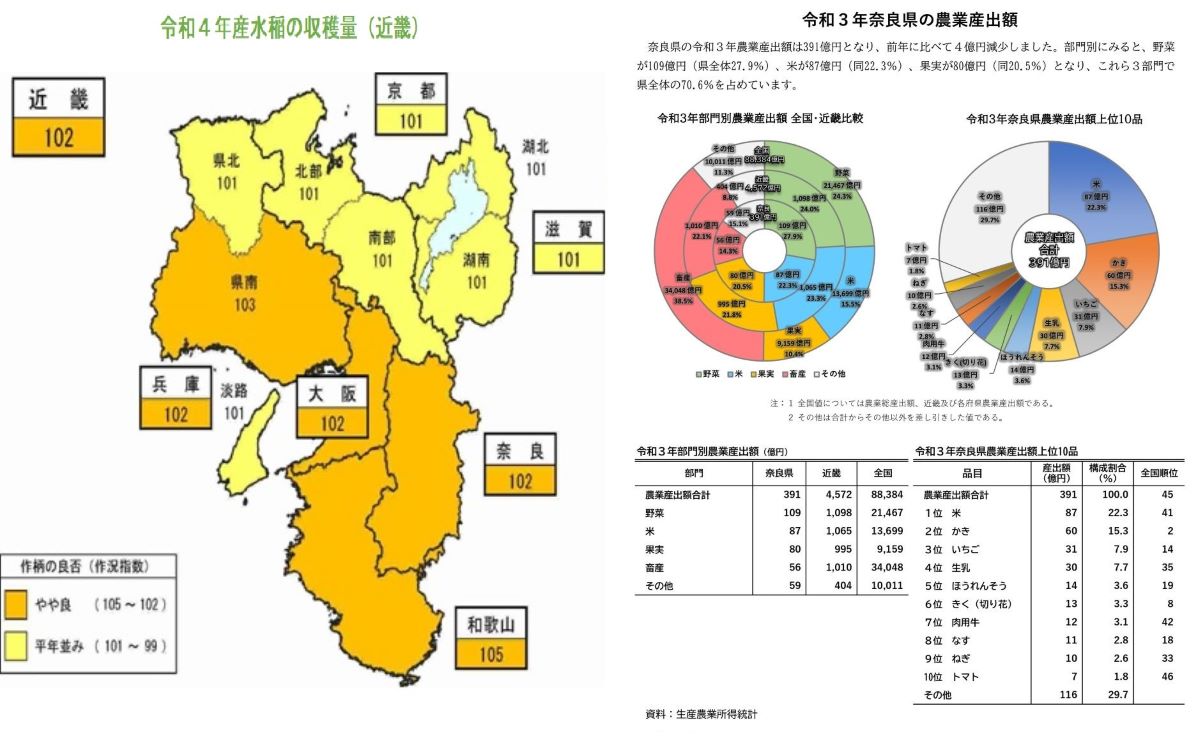

令和3年奈良県の農業産出額

生産農業所得統計【農業総産出額及び生産農業所得(全国)・農業産出額及び生産農業所得(都道府県別)】

https://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/nougyou_sansyutu/index.html

農業産出額及び生産農業所得(近畿)

https://www.maff.go.jp/kinki/toukei/toukeikikaku/yotei/2022.html#1227

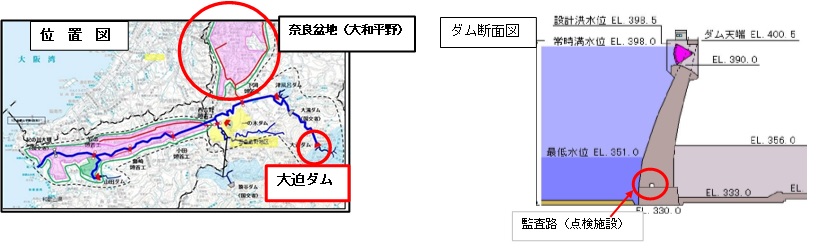

前回までに本事務所の「役割」、「沿革」、「業務の詳細」について紹介させてもらいました。

今後は、本事務所で「直轄管理」している施設を順番に紹介していきます。

「直轄管理施設」を紹介する前に、前回のおさらいで「直轄管理」の目的と施設名を改めて以下に示します。

大和平野(奈良県:奈良盆地)及び紀伊平野(和歌山県)への農業用水等の安定的な送水かつ効率的な水利用を行うと共に、 高度な公共性(奈良県上水道の水源及び関西電力の水力発電)を有し、その管理に当たり技術的配慮や複数の利害関係者との調整が必要であることから、国が自ら直轄で「大迫ダム」、「津風呂ダム」、「下渕頭首工」、「管理事務所」の施設操作・管理等を行っています。

今回は「大迫ダム」を紹介します。

-大迫ダムの諸元-

役 割:奈良盆地と紀伊平野の田・畑、県上水道に必要な水量を貯留・送水

建 設 年:(着工)昭和38年4月~(完成)昭和48年9月

河 川 名:紀の川(吉野川) 位 置:奈良県吉野郡川上村北和田・大迫

ダ ム 型 式:不等厚ドーム アーチ式コンクリートダム

堤 高:70.5m(水深:55.0m) 堤 長:222.3m

常時満水位:標高398.0m 設計洪水位:標高398.5m

流 域 面 積:114.8km2 満 水 面 積:107.0ha

総 貯 水 量:27,750千m3 (有効貯水量:26.700千m3)

(京セラドーム大阪をお椀に見立てた場合約23杯分)

設計洪水量:2,300m3/秒

洪水吐構造:ラジアルゲート(幅9.00m×高8.65m) 5門

利水放流量:最大20.0m3/秒

-大迫ダムの概況-

大迫ダムの上流には、年間降水量が4,800mm(全国平均の約2.7倍)と日本有数の多雨地帯である大台ヶ原があります。しかし、降水量の殆どは梅雨と台風の大雨によるものであり、数百m3/秒の洪水を伴うこともあります。それに対し、夏期及び冬期は渇水となり、河川の流量は10m3/秒を下廻ることが多いです。

大迫ダムの貯水の安定的な放流によって、下渕頭首工(大淀町)地点の維持流量(4.0m3/秒)を確保しながら、農業用用水及び奈良県上水道を供給する他に、大迫ダム併設の関西電力の水力発電(3.0~15.0m3/秒)も行っています。(完全従属:最大出力7,400kW/有効落差60m)

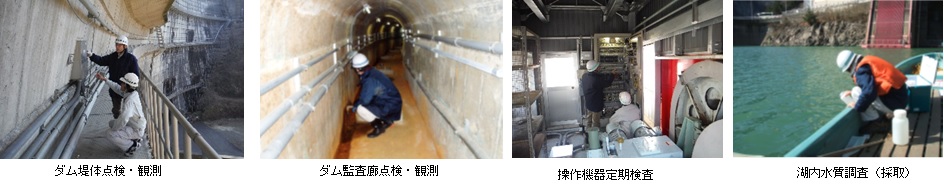

-大迫ダム管理所職員の仕事-

【利水管理】農業用用水・奈良県上水道の安定的な送水かつ効率的な水利用に資するため、必要な用水を吉野川(紀の川)に計画的に放流しています。

【維持管理】管理する施設(大迫ダム本体や管理所等の土木施設、機械設備、電気設備、通信設備、観測機器など)は、常時・緊急時の操作・監視・観測に支障を来さぬよう定期的に点検し、不具合の早期発見と必要な整備・補修及び交換を行っています。

【洪水管理】大雨時に発生する洪水を安全に流下させるため、洪水吐ゲート等から放流を行っています。洪水吐ゲートからの放流に当たっては下流河川内への入川者や住居等の安全のため、サイレン吹鳴(警報局30箇所)・警報車による警報活動(巡視等)を行っています。

なお、下流では雨が降っていなくても、上流側だけで雨が降り河川の水位が上昇する場合があるので、河川内で川遊びやキャンプをするときは、十分注意して、サイレンが聞こえたり、警報活動の呼びかけがあった場合は、速やかに河川から出ることを心がけてください。おねがいします。

次回は、本事務所が直轄管理している施設のうち、「津風呂ダム」の紹介を予定しています。お楽しみに!!

また、団体の施設見学のお申し込みは、下記URLの「出前授業・見学の申し込み」から行ってください。

★事務所ホームページにも掲載されています。

(南近畿事務所サイト) https://www.maff.go.jp/kinki/seibi/sekei/kokuei/minami-kinki

内閣官房内閣サイバーセキュリティセンターから注意喚起があり、我が国の政府機関や地方公共団体などの公的機関、企業・団体等の本物のWebサイトと同じ内容を表示する偽サイトの存在が確認されているとのことです。

これらの偽サイトのうちには、クリック先が悪質なサイトへのリンクに置き換えられているものがあり、サイバー犯罪等に用いられる可能性があります。

URLリンクから他のWebサイトに行くなど普段と異なる方法で利用する際は特に、リンクにポインタを置く、アドレス欄をよく見る等により、URLのドメイン名を必ず確認してからにしてください。

★ 詳しくはこちらでご覧いただけます。(農林水産省サイト)

https://www.maff.go.jp/j/kanbo/hyoka/220615.html

★ 農林水産省広報誌「aff」はこちらからご覧いただけます。(農林水産省サイト)

https://www.maff.go.jp/j/pr/aff/index.html

★ 近畿農政局広報誌「新鮮mini情報」はこちらからご覧いただけます。(農林水産省サイト)

https://www.maff.go.jp/kinki/pr/magazine/mini/index.html

お問合せ先

近畿農政局 奈良県拠点TEL:0742-32-1870