|

ホヤ R5.7.28

Yです。 皆さん、ホヤを食べたことはありますか。

「海のパイナップル」とも呼ばれるホヤは

あのゴツゴツした外見といい、独特の味といい、

なかなか好みが分かれる食べ物かと思いますが、

意外にも(?!)うちの息子たちは、小さいころからホヤが大好きです。

もちろん、私も好きです。

とはいっても、殻をむくのは少し大変なので、

普段はむき身を買うことが多いです。

週末、殻付きのホヤが近所のスーパーのチラシにのっていたので、

テストが終わってちょっとのんびりしていた次男に

「ホヤさばいてみる?」と聞くと

「今忙しくないから、やってみようかな?」との返事が。

普段料理などはあまりしない次男なのですが、

これは一緒にお料理するチャンス!と思った私は

夕方のスーパーで、半額に値引きされていたホヤを3個買ってきました。

|

パンパンに殻が膨らんでいるのは、

新鮮な印なのだとか。

よく洗ったら

二つの突起を切り落とし、

そこから包丁を入れて

殻をむいていきます。 |

こちらの

マイナス(―)に見える突起は

水や老廃物を輩出する出水孔、 |

|

|

こちらの

プラス(+)に見える突起は

水が入ってくる入水孔だそうです。

写真で分かりますでしょうか?

マイナスとプラスになっているなんて

面白いですね。 |

途中、プシューっと飛び散る

ホヤ水を浴びながらも、

黙々とむき続ける次男。 |

|

|

オレンジ色の身が出てきました!

磯の香りがします。 |

ワタを取って洗い、

食べやすく切って

お刺身にしていただきました。

苦味の後にくる、不思議な甘み。

なんともいえないおいしさです。

|

|

甘味、酸味、塩味、うま味、苦味などの五味すべてを持つというホヤ。

タウリンやグリコーゲンのほか、亜鉛、ビタミンEやビタミンB12など

栄養素も豊富なのだそうです。

新鮮でおいしいホヤを食べることができたうえ、

おいしいね、上手だね、と家族に褒められ、次男もまんざらでもない様子。

さばき方を忘れないように、

また近いうちに殻付きホヤを買ってみたいと思います。

【おまけ】

娘は昔からホヤが苦手で、ずっと食べようとしなかったのですが、

テーブルに出されたホヤを見て

今回は突然「食べてみようかな?」と言い出したのでびっくり。

そして、ホヤのお刺身ををひとくち食べ、ふたくち食べ、

食べ始めるとあっという間に、小鉢に盛り付けた分すべて完食していました。

結構ビジュアルが強烈だから、食わず嫌いだったのかな??

ホヤはそんなにしょっちゅう食べるものでもないし、

無理に食べさせることもないかな、と特にすすめたりもしていなかったのですが

苦手だと思っていた食べ物も、

こんな風に急に食べられるようになることもあるのですね。

なにはともあれ、皆でおいしくホヤを味わえるようになって嬉しいです。

【農林水産省HPうちの郷土料理 宮城県 ホヤの酢の物】 https://www.maff.go.jp/j/keikaku/syokubunka/k_ryouri/search_menu/

menu/hoyano_sunomono_miyagi.html

令和5年7月28日

食育推進全国大会に参加してきました R5.7.21

今回は、第18回食育推進大会に参加したMさんとIさんから

大会の概要についてお伝えします。

********************************

「第18回食育推進全国大会inとやま」が

6月24日(土曜日)、25日(日曜日)に富山県で開催されました。

大会のテーマは

「食で心も体も幸せに とやまから広げるウェルビーイング

~未来へつなげよう 幸せの基盤~」

2日間で合計23,300人が来場し、大勢の人々で賑わいました。

開会式では、

農林水産省が食育を推進する優れた取組を称える

「第7回食育活動表彰 表彰式」が行われ、

180件の事例の中から、

特に優れた取組を行っている5件の団体に対して「農林水産大臣賞」、

優れた取組を行っている13件に対して「消費・安全局長賞」、

特色のある取組を行っている5件に対して「審査委員特別賞」が授与されました。

東北からは、岩手県一関市で活動されている京津畑自治会が

「食育推進ボランティアの部」において【消費・安全局長賞】を受賞されました。

〇第7回食育活動表彰結果については、コチラをご覧ください。

(京津畑自治会の取組もご覧いただけます。) https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/hyousyo/7th/result.html

■表彰を受ける京津畑自治会会長の伊東様。■

おめでとうございます。 !(^^)!

京津畑自治会は、「なつかしい山里食の再発見」をテーマに、

長年「食の文化祭」による交流イベントを開催しています。

自治会が一丸となって進める取組は、

食育の推進及び地域振興に大きく貢献しています。

かつての山里の食が再び脚光を受け、さらに現代風にアレンジされ、

若者に「新鮮な食事」として見直されています。

食の文化祭をきっかけに起業した郷土食の女性加工グループ「やまあい工房」の

ふる里の味は、県内外の多くの方々に人気です。

おばあちゃんの懐かしいお料理にまた会えるような、

心身共に温まる素敵な取り組みですね。

次に、ステージイベントの一部を紹介します。

■北陸農政局主催のセミナー

「野菜・果物深堀り!セミナー ~おいしいを楽しく学ぶ~」■

北陸農政局管内の農業は、米の消費量の減少を受けて、

園芸作物のような高収益作物への転換が不可欠となっている現状です。

消費者の健康志向の高まりを受け、

栄養・機能性等を含む青果物の魅力を産地から発信することが重要です。

■富山食育シンポジウム「食とウェルビーイング」■

ウェルビーイングとは、心身ともに健康な状態を意味します。

ウェルビーイング研究の第一人者である予防医学研究者の石川善樹さんや、

サスティナビリティを意識して生産に取り組む農業者・漁業者等の活動に

理解を深め、富山の豊かさを次世代に繋いでいくために

自分たちができることについて意見交換がなされました。

〇ステージイベントやセミナー動画は、

下記の大会公式ホームページをご覧ください。

https://shokuiku-toyamataikai-18th.jp/video-archive/【外部リンク】

続いて、ブースの一部を紹介します。(出展数は約140ブース)

■宮城県大崎市■

「大崎耕土」は、冷害や、洪水に対応するための「水管理システム」を中心に、

「生き物との共生関係」や「農文化」「食文化」「豊かで特徴的な景観」が発展し、

それら全体の「つながり」が認められ、世界農業遺産に認定されたそうです。

パネル展示と共に、郷土料理「しそ巻き」と「イナゴの佃煮」を

来場者に配布し、PRしていました。

特にイナゴは、おっかなびっくりで口に運んでいた人が多かったのですが、

無事に全量試食いただいたとのことでした。

■北陸農政局のブース、

移動消費者の部屋■

北陸の地方野菜や果樹を中心に紹介。

|

|

■富山県醤油味噌

工業協同組合■

全国のお醤油マップ。圧巻です。 |

|

■とやまジビエ■

ジビエ料理や活動の紹介 |

|

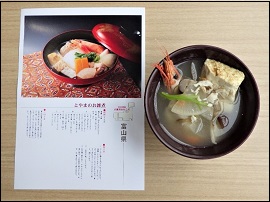

■「第1回Z-1グランプリ」■

全国のご当地雑煮のグランプリ決定戦。

石川県の北本さんの作品が

応募総数1,077作品から

グランプリに選ばれました。

|

|

■お雑煮マップ■

それぞれ特徴があって、

美味しそうです。 |

|

■富山県のお雑煮。■

富山らしい、エビが入ったお雑煮。

|

|

■野菜ソムリエコミュニティ富山■

富山で生産されている

野菜・果物の紹介。 |

|

今回の全国大会に参加し、様々な刺激を受けました。

「食育」と一言で言っても多種多様な取組があり、

もっと様々な角度から捉える必要があると改めて実感しました。

人が生きていく上での礎である「食」を通して心と体、

双方が健康に。そして幸せを感じられるよう、

微力ながら情報発信をしていきたいと思います。

来年の第19回食育推進全国大会は、

大阪府で令和6年6月1日(土曜日)、2日(日曜日)に開催される予定です。

みなさまもぜひ、参加してみてはいかがでしょうか。

(お・ま・け)

梅雨明け宣言前ですが、暑い日々が続きますね。

この掛け軸で「涼」を感じてみてください。

読めますでしょうか?

コタエハ「タキ」デシタ(^^♪

令和5年7月21日

山形の郷土料理「だし」 R5.7.14

東北もそろそろ梅雨明けでしょうか。

年々暑さに適応できなくなってきて、早くも夏バテ気味のYです(^_^;

********************************

夏野菜がお手頃価格で

出回るようになってきましたね。

先日、家の冷蔵庫を開けると、

きゅうり、なす、みょうが、

それに大葉がありました。

この組み合わせがそろったら、

山形の郷土料理「だし」を

作らずにはいられません。 |

|

|

野菜を洗って、

ひたすら細かく刻みます。

|

「だし」にはオクラ、長芋のような

ねばりのある食材を入れると

おいしいので、

今回は納豆昆布を入れました。

納豆昆布というのは

粘りの強い「がごめ昆布」などを

細かく切ったもので

納豆のようなねばねばを

楽しむことができます。

食物繊維も豊富だそうです。

|

|

|

あとはお醤油をかけて

|

冷蔵庫でなじませておきます。

|

|

|

できました!

炊きたての温かいご飯に

冷たい「だし」をたっぷりかけると、

さっぱりしていて

食欲がない朝でも

どんどんごはんが進みます。

お豆腐にのせたり、

そうめんのつけつゆに加えるのも

おすすめです。 |

私は公務員として採用されて最初の勤務地が山形県でしたので

そこで一人暮らしを始め、自炊をするようになりました。

「だし」はその頃に職場の先輩方に教わった、思い出の味です。

とってもお手軽にできて、野菜もごはんもたくさん食べられる「だし」は

暑くて食欲をなくしがちなこれからの時期にぴったりなので、

皆さんもぜひ作ってみて下さい。

農林水産省HP うちの郷土料理 山形県 だし https://www.maff.go.jp/j/keikaku/syokubunka/k_ryouri/search_menu

/menu/dashi_yamagata.html

令和5年7月14日

七夕 R5.7.7

今回のブログは、Mさんからのお届けです!

******************

まだまだジメジメとした日々が続いておりますが、

あともう少しで本格的な夏の季節が到来しますね。

みなさま、いかがお過ごしでしょうか。

|

こちらは、我が家の畑のキュウリです。

(リビングから眺めると、涼しさを感じられます。)

もぎたてキュウリは、

とってもみずみずしくて、

そのままでも美味しいですが、

祖母が作ってくれているお味噌を

ひとぬりして食べるのが、

子供の頃からの私の定番です。

|

さて、7月は、「七夕」、「花火大会」、「海の日」、「夏祭り」と

各地でイベントが盛りだくさんですが、

今回のテーマは、五節句のひとつ、7月7日の「七夕」にしてみました。

七夕といえば、織姫様と彦星様が天の川で年に一度だけ会うことができる、

ロマンチックな物語をイメージしますが、

調べてみると、諸説あるようです。

その中のひとつ、「棚機(たなばた)」という

禊ぎ行事が元になっているという説をご紹介したいと思います。

この行事は、選ばれた乙女が川などの清らかな水辺に用意した

機織り機で着物を織り、

それを天から降りてくる水神様に捧げて秋の豊作を祈り、

人々の穢れを払うというものです。

この選ばれた乙女のことを「棚機津女(たなばたつめ)」、

そして「棚機津女(たなばたつめ)」が機織りに使っていた織り機のことを

「棚機(たなばた)」と呼んでいました。

やがて仏教が伝わると、この行事は7月7日の夜に行われるようになり、

「七夕」と呼ばれるようになったとされているようです。

なんとも神秘的な説ですね。

我が家で、

七夕の恒例行事となっている

「七夕そうめん」を

一足先にいただきました。

|

|

仙台生まれの私にとって七夕と言えば、そうめんだと思っていましたが、

七夕そうめんを食べる習慣は、地域性があるようですね。

|

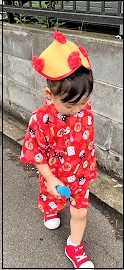

小さな七夕飾りを玄関に飾ってみました。

(子供の保育園の夏祭りでもらった、

ヨーヨーと花笠の帽子とともに^^)

|

8月に開催される仙台七夕では、「七つ飾り」と言われる必須アイテムがあり、

それぞれに思いが込められているようです。

「仙台七夕まつり」が楽しみです。ぜひ、みなさまもお越しください。

(お・ま・け)

イヤイヤ期真っ盛りの2歳の娘は、

自分の好きなもの以外は

「食べない」「いやだ」を最近連発していましたが、

私達と同じ時間に(いつもは、娘のごはんは早い時間)、

同じメニューを大人と同じ椅子に座らせて

食べさせてみると、

なんと珍しくペロリと完食!

やはり、「共食」は大切だと痛感いたしました。

|

|

令和5年7月7日

|