令和5年度食品安全に係る消費者団体等との意見交換会概要(第1回)

|

東北農政局では、食品の安全確保と消費者の信頼の確保に向けて、管内各県において消費者団体等との意見交換会を開催しています。 |

|

|

|

|

(メイン会場) 西奥羽土地改良調査管理事務所 |

(サブ会場) 山形県拠点 |

1.日時・場所

日 時 : 令和5年12月14日(木曜日) 13時00分~15時30分

場 所 : 東北農政局西奥羽土地改良調査管理事務所会議室(秋田県秋田市山王7丁目1-3)

東北農政局山形県拠点会議室(山形県山形市松波1-3-7)

2.出席者等

出席者 : 秋田、山形県内の消費者団体 等 7団体17名

説明者 : 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構、東北農政局

3.主なやり取り

(1) ゲノム編集技術の農業・食品への実用化について

(ア)説明:国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 企画戦略本部 新技術対策課 高原課長

(イ)意見交換・質疑応答

【消費者団体等A】

ゲノム編集技術は素晴らしい進歩であるが、ゲノム編集技術で生産されたものに表示が義務付けられていないことに不安を感じる。本当に安全なのか。消費者が選択できるように表示を義務付けてほしい。

【農研機構:高原課長】

(農業分野で使われている)ゲノム編集技術は、自然界でも起こり得る変異を活用した技術であり、従来の育種技術によって得られた変異と科学的に区別することができないため、消費者庁ではゲノム編集食品について、食品関連事業者に表示を義務付けることは現時点では妥当でないと考えられている、と伺っている。

【消費者団体等A】

まだ新しい技術にやみくもに飛びつくことはできない。まだ安心という気持ちにはなっていないところ。

【農研機構:高原課長】

商品化するまでにはしっかりとした届出制度がある。現在の制度には、新しい技術であるため情報を蓄積するという意図もあると伺っている。

【消費者団体等B】

ゲノム編集されていますと表示がされているGABA高蓄積トマトであったら、一個買ってみようかなと思う。だが、トラフグのように「22世紀ふぐ」というマークだとブランド名のように思え、ゲノム編集なのかよくわからない。ゲノム編集ときちんと表示するべきなのではないか。

【農研機構:高原課長】

リージョナルフィッシュ社では、マークのみではなく、説明もされていると伺っている。例えば、ふるさと納税の返礼品として送付されるトラフグには、ゲノム編集技術を利用している旨が説明されたチラシが同封されている。

【消費者団体等C】

豆・穀物類は乾物の状態だと何も表示はない。しかし、加工すればすべて遺伝子組換えの表示義務がある。他の作物には表示の義務がないのか。

【農研機構:高原課長】

食品表示法では、9作物(大豆、とうもろこし、ばれいしょ、なたね、綿実、アルファルファ、てん菜、パパイヤ、からしな)に表示義務がある。遺伝子組換え作物が開発されていないものもあるため、すべての作物に表示義務があるわけではない。

【消費者団体等D】

(感想)これまで以上に安全安心で、気候変動などの中で食料不足にならないようにするためには、たゆまぬ努力が必要で、ゲノム編集技術食品は有望だと思う。ただ多くの人はゲノム編集技術って何?という風になると思う。だから、より多くの人に知っていただくような学習活動をしていかないといけないと思う。今回、長期的な視点で研究開発が行われていることを知って安心できたし、勉強会を開催していただいて、大変感謝している。

【消費者団体等E】

(感想)今回のお話は大変わかりやすかった。私は、実際に農業に携わっているので、ありがたい技術であることを実感できた。今回の話を農協や農業に携わっている方々を中心に、より広く話していってもらいたい。

【農研機構:高原課長】

ぜひ今回ご参加の皆様についても、今日聞いたお話を周りの人にお話してほしい。

【消費者団体等F】

海外で作られているゲノム編集食品は、欧州等でも開発されていて、上市されているのか。

【農研機構:高原課長】

アメリカでは3例が実用化していることを把握している。

【消費者団体等F】

ゲノム編集食品が安心・安全でないから、海外での実用化が進んでいないのでは。

【農研機構:高原課長】

会社として利益が出るものでないと上市されないことや、米国では遺伝子組換えがそもそも普及していて、ゲノム編集より遺伝子組換えが選択されているということもあるのかもしれない。

【消費者団体等A】

EUでは「突然変異誘発技術に由来する生物は原則として遺伝子組換え相当で扱う」と聞いたが、本当に研究開発が進んでいるのか。

【農研機構:高原課長】

EUでは現在規制の対象とされているが、見直しに向けて議論が行われている。

【消費者団体等G】

消費者には選ぶ権利があると思う。

遺伝子組換え食品に関しては表示義務があって、消費者は選ぶことができる。しかし、ゲノム編集食品の場合は、届け出をして、それがクリアできれば表示しなくても良い。それが加工食品に使用されれば、当然表示されるものは極めて少なくなっていくと思う。

そうなると消費者には選ぶ権利があるはずなのに、選べないというのが現状。やはり、ゲノム編集食品も表示を義務化するべきだというのが私たちの考え。

【農研機構:高原課長】

消費者庁によると、ゲノム編集技術を利用したかどうかの確認を科学的に検証して行うことはできないため、表示を義務付けることは現時点では妥当でないと考えられている一方で、消費者の自主的かつ合理的な選択の観点からは、積極的に情報提供するよう努めるべきとされている。

【消費者団体等B】

ゲノム編集マダイが陸上養殖されるという記事を見た。陸上でも養殖が始まったということか。

【農研機構:高原課長】

当初から、京都府宮津市にある養殖場で陸上養殖を行っていると伺っている。

【消費者団体等D】

良いものをつくっているのであれば、世界のお手本としても、ゲノム編集技術を使用していますと堂々と表示してほしい。

【農研機構:高原課長】

トマトについては、ゲノム編集であることに加え、機能性もあわせて表示している。

【消費者団体等E】

トマトやナス、キュウリの苗では、接ぎ木をすると病虫害に強くなったりするが、接ぎ木もゲノム編集に該当するのか。

【農研機構:高原課長】

接ぎ木は古くから使われている技術で、ゲノム編集技術には該当しない。

(2) エシカル消費、食品ロスの削減について

(ア)説明:東北農政局消費・安全部消費生活課 今野消費者行政専門官 エシカル消費、食品ロス削減説明資料(PDF : 1,249KB)

(イ)意見交換・質疑応答

【消費者団体等C】

(活動報告)3010運動、食品ロス削減の取組について、新聞記事を拝見した。このような取組はぜひ積極的に発信してほしい。当組織には6,000名弱の会員がおり、組織としてフードドライブ活動に取り組んでいる。今後もSDGsの一環として会員一丸となって取り組んでいく。

【消費者団体等F】

地球温暖化によって米の白未熟粒やりんごの着色不良が生じるとの説明があった。今後ますますそういった品質のものが増えてくると思う。米もりんごも味が変わらないのであれば、生産者の販売価格も同じようにならないのかと思っている。また、私たち消費者は買って食べるようにしなければと思っている。

【消費者団体等E】

私の親戚も高温障害で白未熟粒など大変な被害にあった。今の意見を聞いて、農家が大変な思いをしていることを分かっていただけて嬉しく思う。農業は収穫の喜びなどがあるが、今の米の価格では後継者はできない。希望の持てる農業にしてほしい。

(3) 食料・農業・農村基本法の見直しについて

(ア)説明:東北農政局企画調整室 林田室長 食料・農業・農村基本法見直し説明資料(PDF : 277KB)

(イ)意見交換・質疑応答

【消費者団体等B】

「食料・農業・農村基本法」の見直しの中にラストワンマイル問題とあるが、どういうことなのか。ワンマイルとはどのくらいの距離のことか。

【東北農政局:林田室長】

ラストワンマイルとは、食品の場合、最寄りのスーパーマーケットなどの小売店から自宅までの区間を指し、店の減少や高齢化等により、最寄りの小売店へのアクセスが困難な者が発生しているという問題がある。参考までに、単純な知識としては、1マイルはおおよそ1.6キロメートルである。

4.アンケート結果

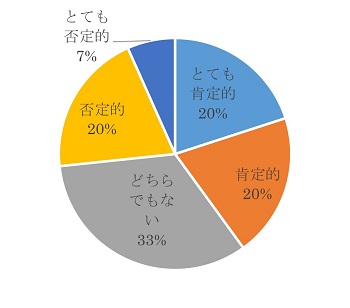

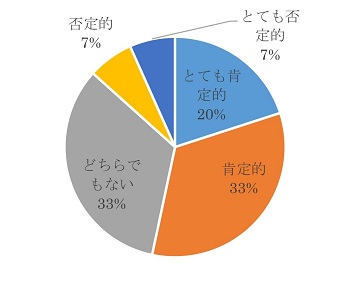

| 【問1】ゲノム編集技術について | |||

| (1)本日の講演を聞く前の、ゲノム編集に対するあなたの印象を選択してください。 | (2)本日の講演を聞いた後の、ゲノム編集に対するあなたの印象を選択してください。 | ||

|

|

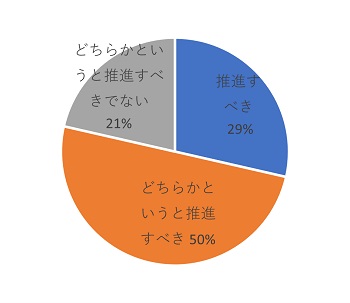

|

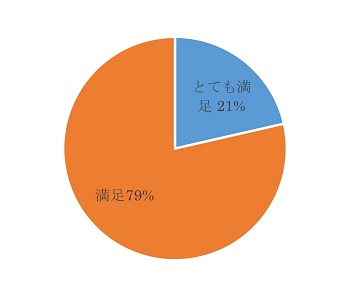

| (3)社会全体として、ゲノム編集技術を使った農林水産物・食品の開発を進めていくべきでしょうか。 | (4)本日のゲノム編集の講演内容について、満足度をひとつ選択してください。 | ||

|

|

|

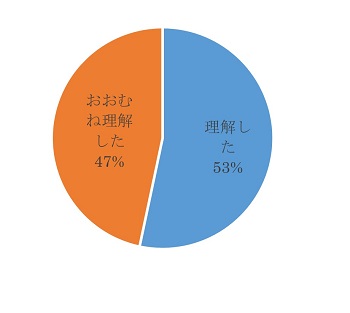

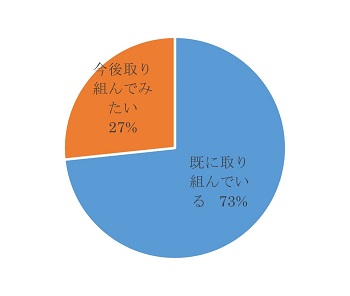

| 【問2】エシカル消費、食品ロスの削減について | |||

| (1)この取組についてご理解いただけましたか。 | (2)取組状況について | ||

|

|

|

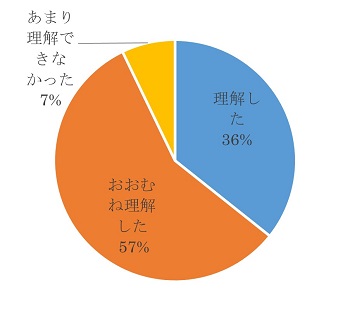

| 【問3】食料・農業・農村基本法の見直しについて説明しましたが、ご理解いただけましたか。 | ||

|

||

お問合せ先

消費・安全部消費生活課

ダイヤルイン:022-221-6095