宮城フォトレポート(令和6年度)

令和6年度

| [ 6年4月分 ] | [ 6年5月分 ] | [ 6年6月分 ] | [ 6年7月分 ] | [ 6年8月分 ] | [ 6年9月分 ] | |

| [ 6年10月分 ] | [ 6年11月分 ] | [ 6年12月分 ] | [ 7年1月分 ] | [ 7年2月分 ] | [ 7年3月分 ] |

新着情報

- 農業法人の組織づくりや人材育成に取り組む「株式会社THREE DAYS(スリーデイズ)」と意見交換を行いました(令和7年3月28日)

- 「ちきゅうにいいことさがそう!ころころまるのおはなし会」を開催しました(令和7年3月19日)

- 大崎市長が「オーガニックビレッジ」の宣言を行いました(令和7年3月14日)

農業法人の組織づくりや人材育成に取り組む「株式会社THREE DAYS(スリーデイズ)」と意見交換を行いました(令和7年3月28日)

3月28日に宮城県庁において、株式会社THREE DAYS(大崎市)の伊藤理恵代表取締役と意見交換を行いました。

株式会社THREE DAYSは起業・創業、人材育成の支援に取り組んでおり、伊藤代表取締役は公益財団法人みやぎ産業振興機構のアドバイザーのほか、各種セミナーや研修会において講師を務めておられます。農業分野においても、国の農山漁村振興交付金を活用した農山漁村の地域活性化の取組のほか、宮城県から委託を受けた新規就業者(原則、就業5年目まで)を対象としたビジネスマナー研修会や農業法人の6次産業化に伴う商品開発支援、JAからの依頼によりコミュニケーション研修の講師を務めるなど取り組んでこられました。

意見交換では、農業法人の組織経営力の重要性、新規就農時の課題や地域おこし協力隊の農業分野での活躍状況が話題となるとともに、今後の構想として、大崎市内に北欧独自の教育施設である「フォルケホイスコーレ」を里地里山で過ごす大人向けの学校として開設したいとのお話がありました。

|

|

|

| 意見交換の様子 | 伊藤代表取締役(右から2人目)と 長田参事官(同3人目) |

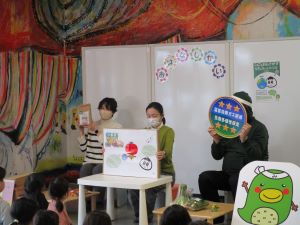

「ちきゅうにいいことさがそう!ころころまるのおはなし会」を開催しました(令和7年3月19日)

3月19日、こじゅうろうキッズランド(宮城県白石市)のわいわいサロンで、白石市農林課の協力を得て、「ちきゅうにいいことさがそう!ころころまるのおはなし会」を開催しました。

当日は、あいにくの雨でしたが、たくさんの子どもたちが参加し、「ころころまる」と「みっちゃん」が地球にやさしい米づくりや買い物などを紹介する「ちきゅうにいいこと」の紙芝居を仲良く見てくれました。

特別に、白石市のPRキャラクター「ポチ武者こじゅーろう」も参加してくれて、子どもたちも大喜びでした!

このような、大人も子どもも一緒に学べるおはなし会のご要望があれば、宮城県拠点までお気軽にご相談ください。

|

|

|

| おはなし会の様子 | ころころまると一緒にコロコロコロ・・・ | 最後まで仲良く見てくれました |

|

|

|

| 顔はめパネルにチャレンジ | みっちゃんと一緒に | ポチ武者こじゅーろうから パンフレットが |

大崎市長が「オーガニックビレッジ」の宣言を行いました(令和7年3月14日)

3月14日、大崎市の伊藤康志市長が「オーガニックビレッジ」の宣言を行いました。肥沃な土地「大崎耕土」を持つ同市は、生物多様性を保全し、生き物と共生する有機農業の普及を目指していきます。

同市では、令和4年4月に設立した「大崎市有機農業・グリーン推進協議会」を中心とした関係者で策定した「大崎市有機農業実施計画」に基づき、目標年度である令和11年度に向けて、有機農業の生産拡大に資するため、スマート農機具の導入支援や資機材提供、有機農業者の増加や取組面積の拡大、販路拡大のため県内外にPR活動を図ります。また、市内の学校給食への有機農産物を提供することで、有機農業に対する理解を深める機会を提供すると共に、首都圏の消費地とも連携していきます。

伊藤市長は、「グリーンな栽培実証を3年間実施し、水稲における栽培マニュアルが完成しました。今回のオーガニックビレッジ宣言を契機に、有機農業実践者や関係機関、飲食店、消費者の皆様との連携を図りながら、大崎市における持続可能な農業の普及拡大を促進したいと考えています。本日は、有機JAS認証米など環境に配慮して作られた農産物を食材にした「おおさき有機ランチ」も準備しているので、ご堪能いただきたい。」と話され、皆で感想を述べ合いながら美味しいランチをいただきました。

|

|

|

| 祝辞を述べる長田地方参事官 | 宣言を行った伊藤市長(中央)と有機農産物を アピールする関係者の皆様 |

同市の大崎耕土で栽培された 有機農産物 |

|

|

|

| 西洋野菜を使ったサラダ | SDGsに貢献するジビエ料理もお披露目 | 美味しいおおさき有機ランチを試食 |

「JA仙台の若手職員」と意見交換を行いました(令和7年2月28日)

2月28日にJA仙台を訪問し若手職員4名の皆さんと、現在の仕事や今後の抱負などについてお話していただき、意見交換を行いました。

意見交換の中では、環境保全型農業直接支払交付金に関する質問や、農業者からの質問に対応するための幅広い政策情報の必要性などの発言がありました。また、「業務効率化プロジェクト」のメンバーでもある職員からは、デジタルツールを用いた農業法人への経営支援と組織内の業務効率化の取組(2024年度JA営農指導実践宮城県大会で最優秀賞を受賞)について、システム導入に当たり操作方法を習得してもらえるよう農業法人を頻繁に訪問するのが大変だった一方で、事務作業の大幅な軽減効果を実感しているとの説明がありました。始めは緊張した表情をされていた職員も「今回、意見交換会に参加し新しい情報を取り入れることができた」、「農政について理解を深めることができてよかった」等、皆さんの素敵な笑顔を交えながらの意見交換となりました。

|

|

| 意見交換の様子 | 意見を述べるJA職員 |

|

|

| 意見を述べるJA職員 | JA職員の皆さんと県拠点職員 |

東北農政局「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」奨励賞授与式を行いました(令和7年2月27日)

令和6年度東北農政局「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」奨励賞を受賞された栗原市の有限会社キリシロの佐々木代表取締役に賞状の授与を行いました。

障がい者に魅力ある雇用の創出と就農者の高齢化や担い手不足の解決の一助となることを目的とし、平成29年から高齢化等により休耕田となった農地をぶどう園として再生し、令和4年に栗原市栗駒にワイナリーをオープンしました。また、稲作や野菜の栽培を行い、セントラルキッチンで調理した地産地消の給食を宮城県及び岩手県の福祉施設に提供しています。農場の管理や収穫作業、ワイナリーでの瓶詰やラベル張り作業等で、障がい者の雇用の場を創設しており、農場やワイナリーでの仕事を通じて自信や達成感、やりがいが生まれています。また、収穫時には大勢の地域ボランティアが参加するなど、多くの交流人口を生み出しています。

地産地消や農福連携等の取組が高く評価され、今回の受賞につながったことについて、佐々木代表取締役からは、「取組が評価され、本当にうれしい。ぶどうも人もいろんな個性があり、ワインで一つになる。地域との関わりが大切であり、今後は更に大きくイベントを行い、地域を元気にしていきたい。」と話されました。

令和6年度東北農政局「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」の選定結果について(東北農政局ホームページ)

|

|

|

| ワイナリーとぶどう園 (写真提供:(有)キリシロ) |

授与式の様子 佐々木代表取締役(右)と長田地方参事官(左) | ワイン用ぶどうがたわわに実っています (8月撮影) |

|

|

|

| 農福連携によるワインのボトリングの様子 | ラベルについて説明を行う蜂谷取締役 | 収穫時に多くのボランティアが訪れました (写真提供:(有)キリシロ) |

つなぐ棚田遺産の登米市津山町沢田地区を訪問しました(令和7年2月14日)

登米市津山町沢田地区で棚田の振興等に取り組む「登米市指定棚田振興協議会」の取組状況や課題等について、代表の阿部彰氏並びに副代表の阿部隆一氏、登米市役所の担当者からお話を伺いました。同地区では、平成12年から中山間地域等直接支払制度を活用し、令和4年3月に「つなぐ棚田遺産」の認定を受け、同年8月に「指定棚田」として登録されました。農地・自然環境の保全活動や棚田を核とした地域の振興として、とうもろこし等の栽培を行い、棚田地域の活性化に向け取り組んでいます。

当地区の棚田を次世代につなぐためには、後継者の確保や急傾斜農地の法面の草刈りが課題とのことでした。

また、とうもろこしやさつまいもの収穫期には、町内外の方々との交流もあわせ収穫体験を行っており、今年も予定していますので、是非、収穫期に来てくださいとのお話がありました。

|

|

|

| 津山町沢田地区の事務所で関係者と意見交換 | 阿部副代表の案内で「津山町沢田の棚田」へ移動し、現地視察 | 津山町沢田地区の棚田風景1 |

|

|

|

| 津山町沢田地区の棚田風景2 | つなぐ棚田遺産のパネルにより、とうもろこしが、棚田に広がっている様子が見られます | 阿部副代表(左)、阿部代表(右) |

自然循環型農業に取り組んでいる「株式会社いなほ」が肥育する田んぼ豚が元気に走り回っています(令和7年2月14日)

「株式会社いなほ」(登米市)は、農薬・化学肥料不使用で有機農法にこだわった自然循環型農業に取り組んでいます。米、野菜、平飼い養鶏のほか、6頭から10頭の豚を30アールの田んぼ5枚に放牧し、飼料用米など地元の穀物や野菜くず等を与えて育てています。ストレスのかからない環境で育てた豚肉は良質で美味しいと評判で、平飼い卵もリピーターが多く販売先からも増産を求められているそうです。鈴木代表は、400年以上続く米農家の22代目、先代から引き継いだ「安心して美味しく食べられる食物」を登米市米山町という恵まれた地域で作り続けたい。米を中心とした有機農法の技術を広めていきたいと話されていました。

|

|

|

| 強風の中、元気に走り回る田んぼ豚たち。 草や野菜の少ない冬は、大豆を与えて野菜不足を補っているそうです。 |

田んぼに車が来ると田んぼ豚たちが近寄ってきます。田んぼに近づいても臭いはしませんでした。 (鈴木代表(左)と長田地方参事官(右)) |

木造の鶏舎が8棟、600羽の平飼いの鶏たちも元気です。(写真提供:(株)いなほ) |

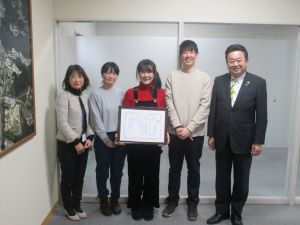

東北農政局「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」奨励賞授与式を行いました(令和7年2月12日)

令和6年度東北農政局「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」奨励賞を受賞された富谷市の特定非営利活動法人SCRの村上代表理事に選定証の授与を行いました。

森林保全活動を行う中で、日本ミツバチに出会い、養蜂活動を通じたミツバチの過ごしやすい環境作りは、自然の再生と地域の環境を守ることに繋がるとの考えに基づいて、意欲的に活動を継続してこられました。その中でもミツバチの生活環境を整えるための地域と連携した蜜源作りや不登校特例校との農福連携の取組などが高い評価を得ました。

授与式には、村上代表理事のほか、養蜂と不登校特例校の取組で連携している若生富谷市長、担当職員並びにSCRで活動されている地域おこし協力隊の方々も同席され、環境活動を通じた食の大切さや自然豊かな地域での野菜作りの楽しさなどについて、明るく話されていたのが印象的でした。

令和6年度東北農政局「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」の選定結果について(東北農政局ホームページ)

|

|

| 授与式の様子 | 村上代表理事(中央)、若生富谷市長(右) と長田地方参事官(左) |

|

|

| 授与式後の意見交換の様子 | 地域おこし協力隊の五十嵐さん(左)と 遠藤さん(右) |

栗原市長が「オーガニックビレッジ」の宣言を行いました(令和7年2月10日)

2月10日、栗原市の佐藤智市長は、県内の市町村で2番目となる「オーガニックビレッジ」宣言を行いました。同市は栗駒山麓ジオパーク、ラムサール条約指定登録湿地である伊豆沼・内沼にマガンなどの渡り鳥が訪ねる自然豊かな環境を持ち、早くから環境に配慮した農業を実践していた地域です。同市は宮城県内で最大の800平方キロメートルを超える面積を有し、佐藤市長は、「持続可能な農業の推進が求められる中、有機農業の普及拡大を図ることは、地域農業の発展だけでなく、市民の健康や環境保全にも大きく貢献するものである。」と話されました。同市は令和4年3月に「栗原市有機農業推進計画」を策定し、令和5年度からは新たに有機農業に取り組むための農業機械導入に対する支援を行っています。また、令和6年3月には「栗原市有機農業推進協議会」を設立し、有機農業の拡大を図るため、研修会を通じ、人材育成、栽培技術の向上など、有機農業に関する理解促進を進めています。

同市では、5年後の令和11年度を目標として、有機農業に取り組む農業者の育成、有機JAS認証取得経費の支援、イベント等での有機農産物のPR活動を通じて有機農業の面積拡大や有機農業者の拡大を目指していきます。

|

|

|

| オーガニックビレッジ宣言を行う 佐藤市長 |

有機農業推進計画について説明する 栗原市農林振興部佐々木部長(右) |

栗原市有機農業推進協議会会員の皆様 |

登米総合産業高校の「みえるらべる」を取得した「環境保全米」を原料にした日本酒が販売されています(令和7年2月7日)

宮城県登米総合産業高校(校長: 阿部吉伸)農業科の3名が栽培した令和6年産環境保全米(宮城県認証特別栽培米)のひとめぼれとササニシキがみどりの食料システム戦略に基づく「温室効果ガス削減」貢献率20パーセント以上の星3つ、「生物多様性保全」でも星2つを取得しました。同校では7年前から酒造会社に醸造委託して環境保全米を使った日本酒を製造していますが、今年の新酒は星を取得した環境保全米を使用していることをPRして販売します。2月7日には、日本酒の発売を記念した報告会が同校で開催されました。星を取得した米で日本酒を製造する取組は全国初となっています。

|

|

|

| 報告会では、令和6年産環境保全米の栽培の様子が紹介されました。とにかく夏場の除草作業が大変だったとのこと。地域の事業者からの協力を得て、スマート農業にも取り組んでいます。 | みえるらべるを取得した生徒3名と、農業科の加藤先生(右)、みえるらべるを渡した東北農政局江上持続的食料システム戦略推進官(右から2番目)。 | 日本酒のラベルは毎年生徒たちが考えていて、今年は「佐千澤」(さちざわ)と命名。環境保全米を栽培した3名の名前がデザインされています。オレンジ色がササニシキ、青色がひとめぼれを原料にしています。 |

NOSAI宮城共済部長会議で「みどりの食料システム戦略」の研修を行いました(令和7年2月5日、7日)

2月5日(大崎市)、7日(利府町)に開催されたNOSAI宮城共済部長会議において、長田地方参事官が講師として「みどりの食料システム戦略」について研修を行いました。

県内における「みどりの食料システム戦略」の実現に向けた取組状況や「みどり認定」取得のための手続き、農産物の環境負荷低減の「見える化」の事例など、身近な地域の事例を掲載していたこともあり、資料を確認しながら傾聴される参加者が多く見受けられました。

宮城県拠点では、農業者が集まる会議等への講師派遣を行っていますので、お気軽にご連絡ください。

資料はこちら→みどりの食料システム戦略について(PDF : 8,103KB)

|

|

|

| 90名の共済部長が出席した研修の様子(5日) | 146名の共済部長が出席した研修の様子(7日) | 「みどりの食料システム戦略」を説明する 長田地方参事官 |

「JA加美よつば女性役員」と意見交換を行いました(令和7年1月30日)

1月30日にJA加美よつばを訪問し、女性役員の4名と意見交換を行いました。皆様からは役員として農村地域に貢献していきたいとの強い思いをお話していただきました。また、女性の役員登用には家族の理解や協力が不可欠であること、薄れつつある地域の食文化を守っていくため、伝統野菜・米や特産物(農産加工品)の作り方を伝える取組、現在農家が抱えている担い手不足の問題、組合員の減少に伴う今後の女性部活動の在り方、同様に農業に従事していても妻は認定農業者となっていないこと等、地域の実態や課題について、幅広く意見交換を行いました。県拠点として意欲的な女性役員の取組の参考としていただくため、他地域の情報やスキルアップの情報など今後も提供していきたいと考えています。

|

|

|

| 意見交換の様子 | 意見を述べる女性役員の皆様 | 意見を述べる女性役員の皆様 |

環境負荷低減とスマート農業に取り組む「農業法人株式会社めぐいーと」を訪問しました(令和7年1月9日)

東松島市矢本地区において、約200ヘクタール規模で水稲を中心に麦、大豆、加工用ばれいしょ、牧草、ミニトマトの栽培に取り組む「農業法人株式会社めぐいーと」を訪問し、代表取締役の川村 勝雄氏と取締役副社長の土井 芳伸利氏と意見交換を行いました。

同社は、自動操舵システム、ドローン等のスマート農業技術を活用し、乾田直播と共に可変施肥で省力化やコスト低減を図るほか、水稲・麦・大豆・加工用ばれいしょの3年ブロックローテーション、1年2作(加工用ばれいしょ、牧草)体系を取り入れた安定的な農業経営で、耕作放棄地などの課題に向き合いながら、地域の頼れる担い手として活躍しています。

高収益作物である加工用ばれいしょは、カルビーポテト株式会社と栽培契約を結び生産を拡大しており、令和7年産米においては、新たに輸出を視野に入れ、化学肥料・化学農薬の使用低減による環境にやさしい美味しいお米の販売に取り組むなど、主食用米にウエイトを置きすぎず、バランスの良い経営を目指しているとお話されていました。

|

|

|

| (株)めぐいーとの外観 | 意見交換の様子 (右)川村代表取締役 (左)土井取締役副社長 |

加工用ばれいしょ収穫(R6.7月) 「大型機械に乗っての選別作業は 女性に人気がある」とのこと |

登米市長が宮城県内初の「オーガニックビレッジ」の宣言を行いました(令和6年12月25日)

12月25日、宮城県内で最大の有機農業の取組面積を誇る登米市では、宮城県の先頭に立ち、地域ぐるみで環境に配慮した農業を推進することを決意し、熊谷盛廣市長が県内初の「オーガニックビレッジ」の宣言を行いました。

市長は、「2050年までに二酸化炭素排出量のゼロを目指す「ゼロカーボンシティ」を表明し、地域一体となってカーボンニュートラルの実現と豊かな自然環境と共生した持続可能な社会を目指してきました。オーガニックビレッジの取組は、地域の皆様と一緒に未来を見据えた新たな一歩を踏み出すものであり、化学肥料や農薬に頼らない自然の力を活かした環境に負荷をかけない農業の推進と、環境に優しいライフスタイルを広げていきたい。」と話されました。

同市は、登米市有機農業推進協議会で議論された「登米市有機農業実施計画」に基づき、目標年度である令和11年度に向けて有機農業の面積拡大や、有機農業に取り組む農業者の増加を図ります。また、有機農産物を市内外の食材イベント等でのPR活動や学校給食への提供を行うことで、子どもたちやその保護者に対して、持続可能な地域を育む有機農業の理解へ促進を図りながら、同市の農業の強みである環境保全型農業を更にステップアップさせ、生産力の向上と持続性を両立する農業の発展を目指すとのことでした。

|

|

|

| 宣言を行う熊谷市長 | 祝辞を述べる長田地方参事官 | 取組について説明する同市産業経済部 千葉部長 |

|

|

|

| 登米市有機農業推進協議会の委員の皆様 | 関係機関の皆様(左からJAみやぎ登米 石川組合長、熊谷市長、長田地方参事官、宮城県東部地方振興事務所登米地域事務所 嘉藤所長) | 登米市で栽培されている有機農産物 |

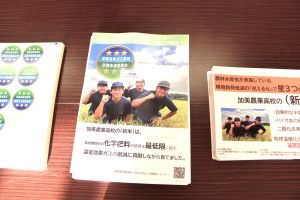

加美農業高等学校が環境負荷低減の「見える化」で宮城県内学校初!星3つを取得しました(令和6年12月20日)

12月20日、宮城県加美農業高等学校(校長:川上 剛弘)百周年記念館において、同校の作物部門(3年生5名、2年生4名)の生徒が栽培したお米(加美農米)が、当省のみどりの食料システム戦略に基づく環境負荷低減の「見える化」において、「温室効果ガス削減」貢献率20パーセント以上の星3つ、「生物多様性保全」でも星3つを取得し、関係者を招き「みえるらべる取組報告会」等を行いました。これは、県内の学校では初の取得です。

2年生の代表からは、「ひとめぼれを中心に特別栽培米を栽培し、慣行栽培と違い、農薬や肥料の使用を半減しながら環境にも優しい栽培を行ってきました。本校で取得しているJGAPやASIAGAPでは環境に配慮した項目もあり、自分たちの作った環境についても学びながら行ってきました。本校ほ場には土溝水路もあり、その中には希少生物や絶滅危惧種も多数生息していることから、魚道を整備し、生き物たちと共存できる環境作りを行いました。みえるらべるを表示した「加美農米」の販売時に、消費者の目に留まっていただきたいし、お米やこの取組についても、興味や関心を持っていただきたい。」と報告がありました。

今回みえるらべるを取得した「加美農米」は、JA加美よつばへ出荷するほか、同校でも取扱いを行っています。

|

|

|

| 作物部門の生徒代表へみえるらべるを渡した 長田地方参事官(右) |

生徒から取組について説明を受けました (右:JA加美よつば早坂補佐) |

みえるらべるを取得した加美農業高等学校の生徒と関係者(中央:川上校長) |

|

|

|

| 生徒によるラベルの貼り付け作業 | みえるらべるが貼られた「加美農米」 | 農林水産省に申請するとラベルのほかチラシや ポップが無償で提供されます |

農地を守り、地域と共に発展する「有限会社アグリードなるせ」を訪問しました(令和6年12月12日)

東松島市で100ヘクタール以上の経営面積を持ち、水稲、大豆、大麦、小麦、子実用とうもろこし、牧草の栽培に取り組む有限会社アグリードなるせを訪問し、代表取締役会長の安部 俊郎氏と代表取締役社長の尾形 和利氏と意見交換を行いました。

同社は、スマート農業技術を導入した超低コスト生産による稲作経営のほか、生産した小麦や米を自社工場にて製粉するとともに、その小麦粉や米粉を原材料としたバウムクーヘン「のびるバウム」の製造、販売にも取り組んでおり、野蒜地区の農業を牽引しています。

安部代表からは、生産コストの低減に向けた耕畜連携の取組に加え、環境に配慮した土づくりのため汚泥肥料等を取り入れようと試みている状況や、地元に「なりわい」と「にぎわい」を生み出すための6次産業化商品の開発、販売のアイデアなど、幅広くお話を伺うことができました。

|

|

|

| アグリードなるせの加工商品が並ぶ 「のびる村直売所」 |

意見交換の様子 (右)安部代表取締役会長 (中央)尾形代表取締役社長 |

製粉施設内部の様子 |

|

|

|

| 製粉後の小麦 | 自社小麦が原料のバウムクーヘン 「のびるバウム」 |

自社大豆が原料の「のびるの豆菓子」 |

宮城県農業大学校で農政に関する講義を行いました(令和6年12月9日)

12月9日、宮城県拠点は宮城県農業大学校から依頼を受け、水田経営学部の学生10名に農政に関する講義を行いました。

水田をめぐる状況、みどりの食料システム戦略、食料・農業・農村基本法改正のポイントについて説明をすると、皆さんは講師に真剣な眼差しを向けてくれました。

また、「農業の力を再認識できた」「様々な観点から学べてよかった」「就職し、仕事をするときに、基本法を意識して仕事をしていきたいと思った」「農業における環境負荷の低減に関して興味を持った」など、たくさんの前向きな感想を寄せてくれました。

宮城県拠点はこれからも農業の未来を担う皆さんのご活躍を応援していきます。

|

|

|

| 宮城県拠点職員による講義の様子1 | 宮城県拠点職員による講義の様子2 | 水田経営学部の学生の皆さん |

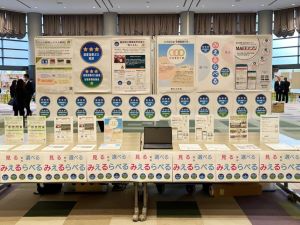

JAグループ、みやぎ生協の各イベントに出展し、みどりの食料システム戦略などのPRを行いました(令和6年11月20日・21日、12月4日)

宮城県拠点では、11月20日・21日に夢メッセみやぎで開催された「営農支援フェスタ2024」(JAグループ宮城主催)並びに12月4日に仙台国際センターで開催された「めぐみ野交流集会」(みやぎ生協主催)にブースを出展しました。

営農支援フェスタでは「みどりの食料システム戦略」をはじめとしたパネル展示や動画再生を行い来場者に対してチラシやパンフを配布しながら農林水産省の施策について、会場内の勉強会コーナーでは来場者の方々に東北農政局生産部環境・技術課からスマート農業を推進する新しい法律や技術に関する情報提供を行いました。

めぐみ野交流集会では「みどりの食料システム戦略」に基づく環境負荷低減の取組としての温室効果ガス削減への貢献と生物多様性保全への配慮を星の数で表示する「見える化」のラベル(愛称:みえるらべる)などについてパネル展示やチラシの配布によりブースに立ち寄った方に理解を深めてもらいました。みえるらべるについては「初めて見たが、環境に配慮した農産物であることがパッと見て分かりやすく良いと思う」とのお話をいただきました。

|

|

|

| 東北農政局が出展した ブースの様子 (営農支援フェスタ) |

勉強会で来場者に説明する 東北農政局の中谷環境・技術課長 (営農支援フェスタ) |

会場の様子 (営農支援フェスタ) |

|

|

|

| 東北農政局が出展したブース (めぐみ野交流集会) |

東北農政局が出展したブースの様子 (めぐみ野交流集会) |

会場の様子 (めぐみ野交流集会) |

JAみやぎ仙南農業法人会研修会で「スマート農業」「みどり戦略」について説明を行いました(令和6年11月27日)

JAみやぎ仙南が主催して開催された農業法人会の研修会において、長田地方参事官が「スマート農業の推進」及び「みどりの食料システム戦略」をテーマに説明を行いました。研修会は経営体の課題解決の促進や法人間のネットワークの構築・情報共有を目的として毎年開催されており、今年は管内の38法人から39名が参加しました。長田地方参事官からスマート農業技術活用促進法の概要や技術の導入例、支援策、みどり認定や環境負荷軽減の見える化の取組のメリットを紹介し、理解を深めていただきました。宮城県拠点では研修会や勉強会への講師派遣を行っていますので、お気軽にご連絡ください。

|

|

| 研修会の様子 | 説明を行う長田地方参事官 |

指定棚田に登録された栗原市若柳地域を訪問しました(令和6年11月19日)

栗原市若柳蓬田地域において棚田の振興等に取り組む「栗原市若柳地域指定棚田振興協議会(代表 佐藤忠一氏)」の関係者から、取組内容や地域の課題等についてお話を伺いました。同地域では、約20年前から中山間地域等直接支払制度を活用し、農地の保全活動やため池の適正な保全、管理を行ってきました。市等の勧めもあり指定棚田地域の申請を行い、令和5年12月に登録となりました。

傾斜地の草刈りが大変なことや近年は高齢化により後継者がいないことが一番の悩みとのことですが、仙台市近郊の大学と連携し、さつまいもの収穫体験、そば打ち体験、今年からは手植えによる田植え、稲刈り体験も実施しました。さらには、連携した大学の学生が収穫したさつまいもを大学祭で販売してくれたそうです。また、指定棚田に登録されたことで、訪問者の増加や大学との連携が深まったとのお話がありました。来年の収穫祭にはもっと多くの方に来ていただくとうれしいし、来訪者歓迎とのことでした。

|

|

|

| 若柳地区の集会場で関係者と意見交換 | 棚田へ移動し、現地を視察 | 佐藤代表(中央)、会員の鈴木氏(右)、長田地方参事官(左) |

|

|

|

よもぎだフォトコンテスト特選賞の写真が掲載されている蓬田の棚田カード(表) |

棚田カードの裏には地域で取り組まれている保全活動等情報を記載 |

環境にやさしい農業に取り組む農業女子「合同会社あれこれ」(令和6年10月29日)

白石市の佐藤美紗さんと伊藤愛さんが代表を務める合同会社あれこれの農業部門である「あれこれふぁーむ」を訪問しました。あれこれふぁーむでは、米をはじめ、じゃがいもやさつまいも、にんじんなどの露地野菜まで約30種類もの作物を栽培しています。栽培期間中は、牛糞や鶏糞などの堆肥を散布し、農薬・化学肥料不使用での栽培、はさがけによる米の自然乾燥、稲わらのマルチ使用など、環境にやさしい農業に取り組んでいます。このような農法は、手間はかかるものの、環境にやさしく、資材代がかからないのが利点だと佐藤代表は言います。また、同代表は、自分自身が農業を始めたことで、農業の楽しさを実感し、多くの人に知ってもらいたいという思いから、市内の保育園児、小学生、高校生と農業体験も行っています。その他、消費者向けにも収穫体験イベントを行っており、今年は11月ににんじんの収穫体験が予定されています。今後は、経営面積の拡大に力を入れながら、引き続き、自分たちが育てたこだわりの野菜を多くの人に届けたいと話していました。

|

|

| 合同会社あれこれ代表 佐藤 美紗さん |

佐藤代表との意見交換の様子 |

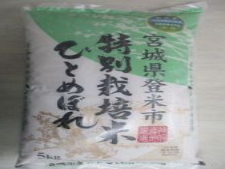

「みえるらべる」を表示したJAみやぎ登米の環境保全米が販売されています(令和6年10月23日)

平成15年から環境保全米(宮城県認証特別栽培米)に取り組んでいるJAみやぎ登米の「ひとめぼれ」は、令和5年産米から当省のみどりの食料システム戦略に基づく「温室効果ガス削減」貢献率20パーセント以上の星3つ、「生物多様性保全」の観点から星2つを取得しています。販売者である株式会社神明は、令和6年産の新米の販売に合わせ「みえるらべる」を表示して販売していることを今月23日に公表しました。この商品は「みえるらべる」が精米の包材自体に表示(印刷)されており、SDGs面からも画期的な取組となっています。

|

|

|

| 特別栽培米ひとめぼれは、2キログラム入り、5キログラム入り、10キログラム入りの普通米及び無洗米の2キログラム入り、5キログラム入りを販売しています | 「温室効果ガス削減星3つ」、「生物多様性保全星2つ」のラベルが包材自体に印刷されています | 包材裏面には、JAみやぎ登米の環境保全米が栽培されている場所や環境保全米の取組内容が紹介されています |

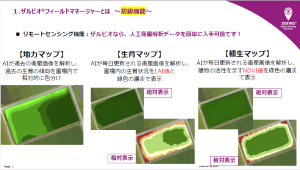

スマート農業技術xarvio(ザルビオ)を活用し農家の収量増・品質向上のサポートを図る仙台市の企業を訪問しました(令和6年10月7日)

衛星画像とAI解析で農家の目と頭をサポートするスマート農業サービス「ザルビオフィールドマネージャー」を提供している「BASFジャパン株式会社(東北営業所)」では、各農機具メーカーと連携しながら、衛星画像が農家の目(確認)、AIが農家の頭(判断)、スマート農機との連携で農家の手(作業)をサポートし、生産性向上、肥料削減などの「見える化」を図り、スマート農業に取り組む農業者の負担軽減に取り組んでいます。

衛星マップ機能の地力マップは、圃場の地力のムラを可視化し適切な施肥量を教えてくれるもので、収量アップや肥料コスト削減に繋げることができます。また、AI予測機能では生育ステージ・病害の予測等があり、防除や施肥の時期を教えてくれます。現在、ザルビオの対象作物は水稲、大豆、小麦、大麦のほか、とうもろこし、たまねぎ、そば等の14作物でデータを提供しています。ザルビオは営農日誌として取り扱われることになっているため、今後はJクレジットに取り組む農業者にも利便性が高く、広めていきたいと話されていました。

|

|

|

| 意見交換の様子 | 地力マップ、生育マップ、植生マップを可視化し、ほ場の「見える化」(緑色の濃淡により地力、生育状況、植生を表示) (写真提供 BASFジャパン株式会社) |

ほ場毎の生育状況を可視化 (写真提供 BASFジャパン株式社) |

「デジ活」中山間地域に登録された川崎町を訪問し意見交換を行いました(令和6年9月27日)

川崎町の観光交流施設・イーレ!はせくら王国※において、農村型地域運営組織(農村RMO)形成推進事業に取り組む「はせくら地区活性化推進協議会」の役員や川崎町役場職員の皆さんから、地域の課題やその解決に向けた取組の考えなどについてお話を伺いました。事業の対象地域である支倉地区は、町の中心部から最も離れた地域で、住民の高齢化も進んでいることから、協議会の役員は「高齢者世帯への配食サービスや見守り、買い物などの生活支援の必要性が高まっている。また、高齢農家からの野菜集荷、農産物直売所の販売拡大、施設を核とした交流人材の拡大、離農者増加を背景に農地の維持管理や法人化など地域農業の受け皿づくりなどが課題となっている。地域のニーズをしっかり把握し、デジタル技術の導入も含めて課題への対応策を考えていきたい」と話していました。

|

|

|

| イーレ!はせくら王国の外観 休日にはキャンプ客で賑わう |

意見交換の様子 | 地域の実情を説明する「はせくら地区活性推進協議会」の佐藤会長(右から1人目) |

高校生と一緒に日本の農業と食料を守るために自分達ができることを考えました(令和6年9月26日)

宮城県富谷高等学校では持続可能な社会を目指すための研究や活動について知見を深め、SDGs課題研究の基礎を築くことを目的として、授業の中で毎年外部講師を招へいした講演会を開催しています。今年は宮城県拠点が1クラスを担当し、「日本の農業と食料を守るために自分達ができること」についての授業を行いました。

ニッポンフードシフトの動画の視聴、日本の農業の現状や「みどりの食料システム戦略」のパワーポイントによる説明の後に、生徒たちが「食料を守るためにワタシが取り組めることって何だろう?」をテーマにグループ討議し、班毎に発表を行いました。グループ討議では現在の生活の中でどのように農林水産業が関わっているか、地球環境を考えながら今できることの話し合いを進め、発表時には「食べ物を無駄にしない」「地産地消を考えながら購入する」「農業体験をしてみたい」など、多くの意見が出されました。生徒からのアンケートでは「日本の食料と農業について課題を確認できた。私たちに今何ができるのか考えるきっかけとなった。」などの感想が寄せられました。

|

|

|

| 富谷高校の外観 | 出前授業の様子1 | 出前授業の様子2 |

|

|

|

| グループ討議の内容をまとめている様子 | グループ討議の発表1 | グループ討議の発表2 |

県内関係機関(宮城県農政部、JA宮城中央会、JA全農みやぎ)と意見交換を行いました(令和6年9月12日~19日)

宮城県拠点は9月12日から19日にかけて、宮城県農政部、JA宮城中央会、JA全農みやぎを訪問し、令和7年度予算概算要求の主要事業を説明するとともに、農政に関する意見交換を行いました。

県農政部長からは飼料価格高騰への対応に係る財源確保について要望がありました。その後、県農政部の皆さんと「みどりトータルサポートチーム」等について意見交換を行いました。

また、JA宮城中央会からは老朽化した共同利用施設整備の予算確保、生産資材の高止まりと子牛価格低迷を背景とした畜産農家の厳しい経営事情について、JA全農みやぎからは農研機構と連携して水稲乾田直播の実証を行っていることや、カントリーエレベーターでもみ殻の処分方法に困っている声が聞かれることなどについてお話を伺いました。

|

|

|

| 宮城県農政部との意見交換の様子 | JA宮城中央会との意見交換の様子 | JA全農みやぎとの意見交換の様子 |

世界農業遺産「大崎耕土」でも稲刈りが始まっています!(令和6年9月10日)

大崎市古川(富永地区)で「ひとめぼれ」の稲刈りが始まっています。生産者は「今年は昨年より5~7日ほど早まっている。昨年のような高温障害や台風の被害もなかったことから品質・収量ともに期待している。」とのことです。

本日収穫されたひとめぼれは、カントリーエレベーターに運ばれ、乾燥・調製が行われます。店頭に新米が並ぶのも、もうすぐです。

|

|

|

| JA古川 大崎市カントリーエレベーター 付近のほ場はまさに刈取適期です |

黄金色のほ場を気持ちよさそうに コンバインが走ります |

たわわに実った「ひとめぼれ」 |

|

|

|

| コンバインのタンクが満杯になると軽トラック上の搬入用コンテナに移されます | 搬入用コンテナに移される収穫したもみ | カントリーエレベーターへ搬入し、計量を受け、その後、乾燥・調製されます |

令和6年度宮城県園芸振興大会で長田地方参事官が祝辞を述べました(令和6年8月30日)

8月30日、宮城県及び全国農業協同組合連合会宮城県本部主催による「令和6年度宮城県園芸振興大会」がJAビル宮城(仙台市)で開催され、生産者及び市場関係者等約150名が参加しました。同大会の第1部では、「第6回みやぎ園芸振興大賞」及び「全国農業協同組合連合会宮城県本部長賞」の表彰式が行われました。これは、平成30年から始まった宮城県の独自の表彰制度で、園芸品目の生産、流通、加工及び販売などに関わる団体を対象とし、宮城県園芸産出額の向上に寄与する取組を行う団体を称えるものとして行っており、長田地方参事官が出席し祝辞を述べました。

「第6回みやぎ園芸振興大賞」では、大賞3団体、特別賞1団体が表彰され、「全国農業協同組合連合会宮城県本部長賞」では、大賞1団体、流通販売部門賞、生産部門賞及び栽培技術部門賞でそれぞれ1団体、また、特別賞で2団体が表彰されました。

こういった優良な取組が宮城県内に広がり、園芸農業の一層の発展が図られるよう、東北農政局としても県、市町村、関係団体と連携し、現場の声を伺いながら宮城県の園芸振興に努めてまいります。

表彰となった団体は、記者発表資料(宮城県)をご覧ください。

|

|

|

| 主催者挨拶をする千葉啓嗣農政部副部長 | 祝辞を述べる宮城県拠点 長田地方参事官 | 表彰された皆様 |

ソーシャルファーム(農福連携)に取り組む「一般社団法人イシノマキ・ファーム」(石巻市)(令和6年8月27日)

8月27日に石巻市の一般社団法人イシノマキ・ファーム を訪問し、移住して職員となった石牧紘汰氏、池田新平氏、花田悠樹氏の3名とインターンシップ実習生で意見交換を行いました。

同法人は、ソーシャルファームの取組として、社会的弱者や⽣きづらさを抱えている若者を対象とした農業による就労支援や、農村留学プログラムによる自立支援等を実施しているほか、ホップ栽培を通じたクラフトビール醸造等の6次産業化に取り組んでおり、農泊施設の運営と石巻市から受託した農業の担い手センターの運営により就農支援を行っています。

職員からは「ソーシャルファームの効果として、利用者が徐々に自信を取り戻し、表情が変わっていくことに支援の喜びとやりがいを感じる」とのお話を伺うことができました。

|

|

|

| イシノマキ・ファームの皆さんと インターンシップ実習生 |

ホップ畑の説明をする石牧氏(中央) | 意見交換の様子 |

ナチュラリスティックな植栽に向いた花苗の生産に取り組む「はるはなファーム」(令和6年8月27日)

丸森町でガーデン用の宿根草を中心に700~800種の花苗を生産している「はるはなファーム」の代表取締役 鈴木学さんにお話を伺ってきました。はるはなファームで生産している花苗はナチュラリスティック※ガーデン向けの花苗が多く、ローメンテナンスを心がけるこの手法はSDGsの考え方にもマッチしています。花苗の管理では、最低限の温度管理をすることで灯油ボイラーの使用を抑えつつ、日本の気候に合った品種のみを生産し、用水には地下水を使用するなど、持続的で環境にやさしい花苗の生産・管理を行っています。さらに、受注の一部には自社独自のアプリを使用するなど、自社のノウハウをいかした経営体制も整えています。鈴木さんは花苗の生産だけでなく、各種ガーデニング大会でもその実力を高く評価されており、第1回東京パークガーデンアワードで準グランプリ、令和6年度宮城県園芸振興大会で特別賞を受賞しています。鈴木さんは、「今後も自社の生産方法に合った花苗を生産し、新しい植物の紹介にも力を入れていきたい」と話していました。

|

|

|

| 苗の生産・管理を行うパイプハウス | ナチュラリスティックガーデンには欠かせない グラス類等 |

はるはなファーム 代表取締役 鈴木学さん |

ナチュラリスティック:自然からインスピレーションを受けて創造される植栽や空間づくりの中で使われる言葉。これまで使われてきた「ナチュラルガーデン」という言葉に対してより自然のあり方や、それぞれの地域での植物生育環境を意識して使われることが多い。(出典:はるはなファーム株式会社HP) |

||

中山間地域の環境を生かした複合経営に取り組む「合同会社木漏れ日農園」を訪問しました(令和6年8月23日)

登米市東和町で、採卵の平飼い有精卵、化学農薬・化学肥料不使用で栽培した野菜類、間伐材を暖房の熱源として利用した菌床きのこ栽培、養蜂等の複合経営に取り組む園主は大学卒業後すぐに就農し9年目、「中山間地域で持続可能な資源循環型農業」のロールモデルを目指しています。約30か所ある畑では鶏糞と廃菌床を活用した堆肥を使い、登米市の伝統野菜を含め約70種類の野菜とハーブを栽培しています。化学農薬不使用で栽培できるようになるまでに相当な努力を重ねられたとのことですが、「ここでは隣の畑の農薬がかかることもなく、鶏の鳴き声に苦情がくることもない。里山の利を生かし、農業・林業・畜産業の複合経営で豊かな暮らしができることを実践している。」と、中山間地域農業の魅力を伺うことができました。

|

|

|

| 木漏れ日農園 園主(右) | 山林の中にある5棟の平飼小屋で約100 羽の鶏が自由に動き回っています |

猛暑で採卵数は減っていますが、 元気な鳴き声が聞こえています (提供:木漏れ日農園) |

|

|

|

| 試行錯誤で始めたニホンミツバチ、知人からいろいろ教えてもらい今年は9箱あります (提供:木漏れ日農園) |

登米市の伝統野菜「長下田瓜」 (提供:木漏れ日農園) |

化学農薬・化学肥料不使用で栽培した野菜 (提供:木漏れ日農園) |

「夏休みこども見学デー」に宮城県拠点が環境保全米PRブースを出展しました(令和6年8月9日)

8月9日、「夏休みこども見学デー」を東北農政局主催で開催しました。今回も昨年同様に「~みて、さわって、考えてみよう!わたしたちの食べものやくらし~」をテーマに、小学生とその保護者を主な対象として東北農政局のほか、他機関からも様々な企画や情報発信等が行われ、昨年を上回る多数の来場者で賑わいました。

宮城県拠点では、みやぎの環境保全米PRのパネルやお米クイズ、学校給食フードサンプルの展示等を行うとともに、来場者にチラシやパンフレットを配布して、環境保全米が学校給食に使用されていることなどのPRを行いました。

また、県内高等学校からもご協力をいただき、学生がパッケージデザインした真空パックのお米や震災の教訓を継承するための取組パネル、棚田保全の取組パネルの展示も行いました。

|

|

|

| 宮城県拠点が出展したブース |

お米クイズに挑戦する小学生 |

宮城県拠点のブースの様子 |

|

|

|

| 県内高等学校から提供いただいたパネルと真空パックのお米 |

学校給食フードサンプル (宮城県学校給食会提供) |

|

第19回東北ブロック豆類経営改善共励会東北地域大豆振興協議会長賞授与式(令和6年7月22日)

7月22日、JA古川営農センターにおいて、「東北地域大豆振興協議会長賞」を受賞された富長生産組合 鈴木正一組合長に対し、長田地方参事官から賞状を授与しました。

同生産組合は、第52回(令和5年度)全国豆類経営改善共励会「大豆 集団の部」で農林水産省農産局長賞も受賞されており、先進的で他の模範となる大豆の経営改善の取組を行っている優秀な生産集団であると評価されました。

東北ブロックでの審査においても、排水対策等を実施し高い収量を実現していること、子実用とうもろこしを導入した輪作に取り組み、地力回復と難防除雑草対策も期待できること、JAの部会・協議会の代表を歴任するなど、地域のリーダーとして活躍していることなどが高く評価されました。

鈴木組合長から、「排水対策や雑草防除に苦労したが、子実用とうもろこしと乾田直播を組み合わせた3輪作を軌道に乗せ、さらには、小麦を入れた3年4輪作の取組も検討しており、全国の水田農業の模範となるように頑張りたい。」と意気込みを述べられました。

|

|

|

| 意見交換の様子 | 賞状授与 (左:長田地方参事官、右:鈴木組合長) |

受賞の言葉を述べる鈴木組合長 |

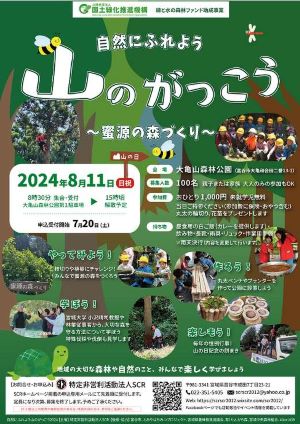

地域の人々との交流を通じて、心と体の健康を育む活動を展開するNPO法人SCR(令和6年7月17日)

富谷市役所の庁舎屋上で実施している「とみやはちみつプロジェクト」で市民のサポーターとみつばちの管理をしているNPO法人「SCR」の村上幸枝理事長と意見交換を行いました。みつばち飼育のため市内に耕作放棄地を借りて蜜源確保の取組を行い、地域住民や小中学生との交流を行っています。今年は大亀山森林公園内に蜜源を作るため、理事長自らスタッフとともに針葉樹(杉)を伐採し広葉樹を植林するプランを進めるとともに、市民が楽しめる公園として年間を通じた様々なイベントを開催予定です。特に毎年8月11日に開催している「山のがっこう」では森や自然を守る事の大切さについてイベントを通して伝えています。今回の訪問では「とみやはちみつプロジェクト」での活動である養蜂巣箱の確認作業や採蜜の様子を見学し、遠心分離機による採蜜作業を行う貴重な体験をさせていただきました。作業されている市民サポーターの方々の楽しそうな様子や笑顔がとても印象的でした。

|

|

|

| 村上理事長(左)との意見交換の様子 | 市庁舎屋上の巣箱の確認作業 | 遠心分離機に巣枠が4枚入り、1枚の巣枠から 約2キログラムのはちみつが採れます |

|

|

|

| みつばちが水を飲むために用意されている 水飲み場 |

令和6年の「山のがっこう」パンフレット | 昨年からのイベントの1つとして、大亀山森林公園内に市民21組とボランティアスタッフで作ったツリーハウス |

地域活性化に取り組む「いなかの道の駅やしまや」を訪問しました(令和6年7月12日)

丸森町の「いなかの道の駅やしまや」は、親子3代5人とスタッフ1人で経営しており、経営者の八島 哲郎(やしま てつろう)さんは、第9回ディスカバー農山漁村の宝アワード個人部門に選定されています。地域で収穫されたたけのこや干し柿を使ったスイーツ等の販売で地域の交流を促進したことが評価されました。たけのこのシーズンには、山間地であるにもかかわらず駐車場に車が入れないほど、八島さんの育てたたけのこを目当てに、遠くは青森からも人が押し寄せるとのことです。

八島さんは、「あなたは『お金持ち』より『お人持ち(おひともち)』」と常連客に言われるほど、人と人のつながりを大事にしています。常連客も多いですが、やしまやのことを知らない方がまだ沢山いらっしゃるので、SNSの発信のみならず、メディアへの出演や本の執筆、CDの販売等で積極的にPRしていきたいとのことです。また、干し柿も人気商品で、「丸森ころ柿くらぶ」として地域の仲間とブランド化に取り組んでいます。今春から、省力化や労力の軽減化等に期待が持てる柿のジョイント栽培を始めており、「モデルケースとなって後継者をつくりたい」と話されていました。

|

|

|

| 八島 哲郎さん | 意見交換の様子 | ジョイント栽培に取り組んでいる柿 |

みやぎ生協の理事長と食料・農業・農村基本法やみどり戦略について意見交換を行いました(令和6年7月10日)

みやぎ生協を訪問し、改正食料・農業・農村基本法やみどりの食料システム戦略の推進などについて意見交換を行いました。

宮城県拠点から、基本法やみどりの食料システム戦略に関する情報提供を行いました。

みやぎ生協の冬木勝仁理事長からは基本法の基本理念に基づく合理的な価格形成や人口減少下での農業生産と、環境に配慮した農業への消費者の理解の推進について意見を多くいただきました。

また、みやぎ生協では生産者と消費者のコミュニケーションを特に大事にしています。今後も様々なイベントを通じて生協の理念の理解を広げていきたいと話されていました。

|

|

| 冬木勝仁理事長(右)と 佐々木ゆかり産直推進室長(左) |

意見交換の様子 |

蔵王町のブランドりんご「蔵王はるか」の生産に取り組む蔵王はるか会(令和6年7月10日)

蔵王町のブランドりんご「蔵王はるか」の生産に取り組む、蔵王はるか会代表まるなか佐藤農園の佐藤康宏さんにお話を伺ってきました。「蔵王はるか」の生産は、実が小さい時から有袋栽培を行い、期間中に袋掛けを2回行うなど、徹底した栽培・品質管理にこだわっています。また、苗木も比較的早い時期で改植することによって糖度を維持しています。これらの徹底した栽培方法は先代の生産者たちが長年の苦労の末、確立したもので、この徹底ぶりが「蔵王はるか」の品質と人気の高さにつながっています。佐藤さんは、「今年の生育は例年通り。持続的な生産に向けて、手間のかかる栽培方法の見直しも今後模索していきたい。」と話していました。栽培後、糖度や色、サイズなど、厳しい基準をクリアしたものだけが「蔵王はるか」として出荷されます。

|

|

|

| 佐藤さんとの意見交換の様子 | 袋掛けされている「蔵王はるか」 | その黄色さが特徴の「蔵王はるか」 糖度を測定した後、3段階にグレード分けされ、中でもSweetestは最高級クラス (提供:まるなか佐藤農園) |

日本政策金融公庫仙台支店と連携強化を図るため意見交換を行いました(令和6年7月8日)

宮城県拠点は、県内関係機関と連携強化を図ることを目的に、日本政策金融公庫仙台支店(以下「金融公庫」という。)と意見交換を行いました。

宮城県拠点から、みどりの食料システム戦略や輸出事業に関する支援策等について情報提供を行いました。

金融公庫からは、農業者の依頼を受け、J-クレジット関連企業による現地説明会を開催したことや、輸出に取り組もうとする事業者に対する支援事業などについて情報提供を受けました。また、みどり認定制度やオーガニックビレッジ宣言に関する質問が出されるなど活発な意見交換となりました。

|

|

| 日本政策金融公庫仙台支店の 平田浩幸事業統轄 |

意見交換の様子 |

スマート農業で作業の見える化と経営改善に取り組む「株式会社アグリ東北」(栗原市)(令和6年7月5日)

スマート農業で経営を改善している「株式会社アグリ東北」を訪問し、鈴木勲夫代表取締役及び鈴木健也常務と意見交換を行いました。

同社の経営するほ場は小区画で筆数も多く、以前は誤って他人のほ場の稲を刈り取ってしまうことも度々あったそうです。そのため、同社が経営するほ場の管理を的確に行えるように、平成26年に営農管理システムを導入してほ場位置等を登録しました。

その後、直進アシスト機能付トラクタや食味・収量センサ付コンバイン等を導入し、同システムと連携したことで、作業状況、食味・収量の分析等を一元管理できました。また、ほ場をメッシュ化し情報を付加することで、ほ場の地力等状態を「見える化」することができたことから、次年度の作業の効率化や可変施肥等の経営改善に非常に役に立っています。

鈴木勲夫代表からは、「スマート農業を導入したことで、作業計画等で社員やパート同士のコミュニケーションが活性化したほか、農作業経験の浅い人でもすぐにほ場で戦力になれるのは大きな効果。今後、経営面積が拡大することにより、当社の仕組みは更に活かされる。」とのお話を伺いました。

|

|

|

| 意見交換の様子 鈴木常務(右)、鈴木代表(中央)、 長田参事官(左) |

作業進捗状態がモニターに映し出され、 作業の「見える化」ができます (赤枠が作業未完了) |

収集したほ場毎のデータ分析と評価も 行えます |

みどり認定を取得し、若手農業者の育成と有機農産物の生産に取り組む「有限会社大郷グリーンファーマーズ」(大郷町)(令和6年7月3日)

大郷町の有限会社大郷グリーンファーマーズは、令和5年12月に宮城県内でいち早く「みどり認定」を受けた法人です。環境問題を契機に地域の農地維持のため有機栽培に取り組み、有機農産物を生産しています。また、有機農業を志す若手農業者の育成にも力を入れており、従業員の平均年齢が30代と活力のある農業法人です。

有機農業以外の水田でも殺虫剤を使用せず、ほ場内の生態系を豊かにすることでカメムシの発生数を抑え、被害を少なくするとともに、畜産農家との耕畜連携に取り組むなど、環境負荷低減に配慮した営農を実践しています。

今後は、自社の有機農産物に付加価値を付けるための6次産業化の取組、町が実施する事業を契機とした有機農業の規模拡大とスマート農業の導入、学校給食への有機農産物の供給など、地域との連携や有機農産物の生産・販売の推進に向けて取り組んでいくとのお話を伺いました。

|

|

|

| 意見交換の様子 | 西塚代表取締役 | 新社屋前での記念写真 (提供:(有)大郷グリーンファーマーズ) |

子実用とうもろこし2年目のドローン防除を行いました(令和6年6月24日 涌谷町、7月2日 大崎市)

6月24日、涌谷地域農業再生協議会主催の「子実用とうもろこし生産拡大に向けた防除実演会」が開催され、関係者約50人が見守る中、昨年から使用可能となった殺虫剤(プレバソンフロアブル5)を農薬散布用ドローンにより散布しました。ドローンの操作は手元のディスプレイで飛行ルートを設定するだけで自動散布が行えますが、更にRKTの位置情報を活用することでより精度の高い散布が可能です。今年は、防除の時期を見極めることにより1回の防除で高収量を目指します。

7月2日には、JA古川主催の「JA古川子実とうもろこし防除実演会・研究会・ほ場視察」が開催され、関係者約160名が参加しました。始めに、子実用とうもろこしのほ場でドローンによる防除作業の実演を行い、会場を移動して研究会が行われました。午後からは、子実用とうもろこし(前作水稲乾田直播)、大豆狭畦密植栽培(前作子実用とうもろこし)、水稲乾田直播(前作大豆)のほ場視察を行いました。水稲、子実用とうもろこし、大豆の3輪作を行うことで、機械の効率利用やそれぞれの作物の生育が良好となり、収益アップが期待されます。

|

|

|

| 涌谷町:農薬散布用ドローンの大型機は 約20分の充電で15分、2ヘクタールの散布が可能 |

涌谷町:50アールの実演ほ場の散布は、 5分程度で終了 |

涌谷町:防除の適期について丁寧に説明する関係者 |

|

|

|

| 大崎市:JA古川 佐々木組合長の挨拶 | 大崎市:大豆狭畦密植栽培(前作子実用とうもろこし)で、説明を聞く参加者 |

大崎市:(前作大豆)乾田直播で 説明を行う関係者 |

産地ブランド形成を目指して高級食材「トリガイ」の養殖に挑戦している七ヶ浜町(令和6年6月27日)

6月27日に七ヶ浜町を訪問し、寺澤町長へ食料・農業・農村基本法の一部を改正する法律などの施策について情報提供を行うとともに意見交換を行いました。

七ヶ浜町では、小規模でも単価の高い産地ブランドを形成することが生産者の所得向上を図るうえで重要と考え、地場産業の新たな取組として、6年前から宮城県漁協七ヶ浜支所青年研究会(25名)と協力して、同町東宮浜沖の松島湾で、高級食材「トリガイ」の養殖に挑戦しています。令和5年は海水温の上昇により生産量が減少しましたが、現在のところ生育は順調ということであり、海苔漁師の夏の収入源として定着し周年収入となることが期待されています。

寺澤町長からは「将来的には『ふるさと納税の返礼品』としての商品化も視野に入れ、町の新たな特産となるよう定着させていきたい。」とのお話を伺うことができました。

|

|

|

| 寺澤町長(左)との意見交換の様子 | コンテナの取り換えや トリガイの掃除を行う 宮城県漁協七ヶ浜支所青年研究会の皆さん |

養殖中のトリガイ |

|

|

|

| 寺澤町長(中央)と 宮城県漁協七ヶ浜支所青年研究会の 皆さんと集合写真 |

七ヶ浜国際村(1) 姉妹都市マサチューセッツ州プリマスの 歴史が展示されていて、様々な国や地域を紹介 |

七ヶ浜国際村(2) 各種交流イベントなどで利用率が高い |

「農業機械フェア2024」に東北農政局がブースを出展しました(令和6年6月20日~21日)

令和6年6月20日から21日に夢メッセみやぎで開催された「農業機械フェア2024」(JAグループ宮城主催)では、無人運転も可能な新型農機や、子実用とうもろこし収穫機の展示などが行われました。また、営農情報やICT、RTK基地局などのスマート農業に関する情報発信も行われ、2日間で1,800人以上の来場者でにぎわいました。

東北農政局ブースでは、「みどりの食料システム戦略」をはじめとした施策のパネル展示や動画再生を行い、100名以上が立ち寄られました。立ち寄られた方々の質問にお答えしたり、ブースに立ち寄られた方々に「みどりの食料システム戦略」「食料・農業・農村基本法のブロック説明会の案内」などの多数のチラシやパンフレットを配布しました。

|

|

|

| 東北農政局が出展した ブースの様子(1) |

東北農政局が出展した ブースの様子(2) |

東北農政局が出展した ブースの様子(3) |

|

|

|

| 展示された農業用機械(1) | 展示された農業用機械(2) | 展示された農業用機械(3) |

江戸時代から15代続く農家が、未来を創造し牽引していく「株式会社舞台ファーム」(令和6年6月12日)

6月12日、大手コンビニエンスストアやスーパー・外食等へ生食用カット野菜を提供するほか、「低温精米」でコメの流通などの事業に進出している「株式会社舞台ファーム」取締役工場長の針生信洋氏と意見交換を行いました。

同社では、地方が元気に存続していくために必要と考えた4つの柱を中心に様々な事業を展開しています。1つ目の柱は、同社のレタス工場「美里グリーンベース」を中心とした食の安定供給、2つ目の柱はソーラーシステム等電気の安定供給、3つ目の柱は生産から物流を含めた雇用の創出、4つ目の柱は農業経営者の育成です。関係人口を創出し、未来の子供たちへ農業を繋ぐことができるよう、地域との連携を深めて、地方農業の活性化を考えています。

針生取締役工場長からは、「地元の農業者と連携して、販路開拓、担い手育成、6次産業化支援等の地域産業を強化する取組を行いながら、今後も農業を盛り上げ、牽引していく存在となっていきたい。」とのお話を伺うことができました。

|

|

|

| 株式会社舞台ファーム針生取締役工場長(右) | 意見交換の様子 | 太陽光型植物工場「美里グリーンベース」 |

|

|

|

| ロボットアームで作業を自動化 | 舞台ファーム独自の土を使った ソイルブロックで栽培しているレタス |

3種類のレタスが1株になっている、 根・土付きの「つみたてサラダ」 |

スマート農業で生産した大豆を使った大粒納豆が好評「農事組合法人U.M.A.S.I」(名取市)(令和6年6月11日)

名取市の農事組合法人U.M.A.S.Iは、「大粒納豆」として大豆の6次産業化に取り組み、法人で生産されたミヤギシロメを使用し本年5月に県内の加工会社とコラボした商品「雷神山納豆」を販売しています。名取市の国史跡で東北最大規模を誇る前方後円墳である「雷神山古墳」をアピールするため商品名に採用。産直で販売しており美味しいと好評です。

当法人は主に水稲、大豆や子実用とうもろこしを栽培しており、宮城県RTKシステムを利用した自動操舵によるスマート農業をいち早く導入することで、栽培管理の軽減を進め、品質の向上と収量の増加に繋げているほか、いちごの栽培管理作業では農福連携を活用するなど、品目ごとに効率的な人員を配置しながら作業の効率化を進めています。

今後の取組については、「国内の農業の生産性向上は大事なことと考えている。農業法人として、子供たちの世代に食べる物が無い世の中とならないように農業に取り組んでいかなければならない」と力強いお話を伺いました。

|

|

|

| ミヤギシロメを使用した 雷神山納豆 |

意見交換の様子 | 施設内の水稲と子実用とうもろこしの乾燥機 |

町の特産品・そら豆をPR 道の駅村田で「そら豆まつり」が開催されました(令和6年6月7日)

道の駅村田では、町の特産品であるそら豆の販売促進と、更なる生産振興のため、毎年そら豆が旬を迎える初夏に「そら豆まつり」を開催しており、今年は6月7~9日の3日間開催されました。来場者には、甘くてジューシーなそら豆の炭火焼きが無料で振る舞われました。そら豆の袋詰め放題や箱販売などが毎年人気で、まつりの初日には、開始時刻前から100人以上の長蛇の列ができ、午前中で用意した当日分のそら豆が完売してしまうほどの盛況ぶりでした。3日間で、準備した袋詰め放題用のそら豆1.5トン、4キログラム箱1,000ケースが完売となりました。道の駅村田の村上博理事長は「今年も品質の良いそら豆が出来上がった。旬のそら豆を味わってもらいたい。」と語っていました。

|

|

|

| そら豆の炭火焼きを求め 並ぶ来場者 |

来場者に振る舞われた そら豆の炭火焼き |

毎年人気のそら豆 袋詰め放題の様子 |

今年も大張沢尻棚田で米作りがスタート。棚田集落協定代表にお話を伺いました(令和6年5月29日)

つなぐ棚田遺産に認定されている大張沢尻棚田(丸森町)を訪問し、棚田集落協定の大槻光一(おおつきこういち)代表に、今年の米作りの状況についてお話を伺いました。大張沢尻棚田は天水を用水にしていますが、少雨で用水が足らず、まだ半分程度の面積でしか田植えができていません。前日久しぶりに雨が降り、大槻代表は「恵の雨」と一安心していました。

今年の田植えにも、地元小学校や高校をはじめ多くの方が参加してくれ、小学5年生の児童たちは裸足で田んぼに入り泥んこになりながら田植えを体験、高校生はしっかり戦力になってくれるとのことです。大槻代表は「多くの方が棚田に関わってくれている。このなかから、将来、棚田で米作りをしてくれる人が出てくれればうれしい」とおっしゃっていました。

|

|

|

| 昔と変わらぬ美しい姿の大張沢尻棚田 | 棚田集落協定の大槻代表(右)と 長田地方参事官(左) |

高校生が機械で田植えした田んぼ、 生育は順調 |

農産物の環境負荷低減の取組を「見える化」した「めぐりん米」が販売されています(令和6年5月23日)

南三陸町の有限会社山藤運輸は、自社が栽培する令和5年産ひとめぼれ(商品名 : めぐりん米)で当省のみどりの食料システム戦略に基づく「温室効果ガス削減」貢献率20パーセント以上である星3つ、更に「生物多様性保全」への取組の得点が3点以上である星3つを取得しました。

「めぐりん米」は、南三陸町民から出される生ゴミと汚泥から製造されるバイオ液肥を活用し化学肥料を極力使わずに栽培した米で、「いのちめぐる南三陸町」としてふるさと納税の返礼品にもなっています。等級のついた新ラベルを表示した「めぐりん米」は道の駅さんさん南三陸にある「さんさん市場」で販売されています。

|

|

|

| 当日はさんさん市場の一角で、300グラム入り、1キログラム入り及び2キログラム入りが販売されていました | 「温室効果ガス削減星3つ」、 「生物多様性保全星3つ」のラベルが表示された「めぐりん米」 |

めぐりん米の紹介チラシ めぐりんファームは(有)山藤運輸の 農業部門の愛称です |

今日より明日はいぐなる(良くなる)!「株式会社イグナルファーム」(東松島市)(令和6年5月22日)

東日本大震災によって甚大な被害を受けた東松島市で2011年12月に立ち上げた農業法人「株式会社イグナルファーム」は、現在、環境制御技術を活用し、ハウスでイチゴとキュウリを生産・販売しています。施設内に、特注した青と赤色の植物育成用LEDライトを導入するなど、環境制御データを活用し高品質で美味しいイチゴとキュウリの生産に取り組んでいます。

スーパーや百貨店、インターネットでの販売のほか、摘み取り、自社直売所、冷凍イチゴやアイス等6次産業化にも取り組んでいます。人材育成にも力を入れており、独立した社員もいらっしゃるそうです。

二度(令和元年及び4年)の自然災害を受けたことにより、関連施設が閉鎖を余儀なくされましたが、既存施設での生産も増えており、今後も今の取引先を大切にしつつ、人材育成を続けながら力を蓄えて「次のステップに向けた準備をしたい」と力強いお話を伺えました。

|

|

|

| 佐藤雄則代表取締役社長(右から2人目) 阿部聡取締役副社長(左から2人目) 伊藤渓士イチゴ部門農場長(右) |

意見交換の様子 | スマートフォンを使用した環境制御システムの説明を受ける長田地方参事官(左) |

|

|

|

| 施設の外観 | 栽培されているイチゴ(写真は宮城県オリジナル品種「にこにこベリー」) | 隣接する直売所の様子 |

加美町長と意見交換を行いました(令和6年5月17日)

5月17日、加美町を訪問し、石山敬貴町長と意見交換を行いました。長田地方参事官からは、食料・農業・農村基本法の一部を改正する法律案などの施策について情報提供を行い、石山町長からは、町内の酒蔵で醸造した日本酒の輸出を拡大していくこと、グリーンツーリズム(農業体験)の受け入れを実施していること、町内で栽培している薬用作物「ムラサキ」を活用した石鹸や化粧品の輸出も視野に入れて、販売を拡大していきたい意向であること等のお話がありました。

|

|

| 石山町長(左)と長田地方参事官(右) | 意見交換の様子 |

JA古川代表理事組合長と意見交換を行いました(令和6年5月17日)

5月17日、JA古川を訪問し、佐々木浩治代表理事組合長と意見交換を行いました。長田地方参事官からは、食料・農業・農村基本法の一部を改正する法律案及び食料供給困難事態対策法案等の施策について情報提供を行いました。佐々木代表理事組合長からは、今後、農業の担い手確保として農業が若者に魅力的であることが必要なため、スマート農業の活用をしつつ、所得確保のための子実用とうもろこし並びに水稲乾田直播の取組を推進していきたいとのお話があり、今後の農業の課題について幅広く意見交換を行いました。

|

|

| 長田地方参事官(左)と 佐々木代表理事組合長(右) |

意見交換の様子 |

女川町長と意見交換を行いました(令和6年5月16日)

女川町役場を訪問し、須田善明町長へ、食料・農業・農村基本法の一部を改正する法律案など施策について情報提供を行うとともに農林水産業全般について、意見交換を行いました。須田町長からは、水産庁より「海業の推進に取り組む地区」に女川漁港が選定されたことにより、施設整備と地域のにぎわい、所得・雇用創出を図っていきたい意向であること、町内で農業への関心が以前より高まっていることを背景に今後農業に取り組むに当たっての課題等について、情報がありました。

|

|

|

| 須田町長(右)と伊丹副町長 | 意見交換の様子 | 長田地方参事官 |

オランダ型ガラスハウスと木質バイオマスボイラーを使用したトマト・パプリカを生産・販売し地域の雇用創出と活性化を目指す「株式会社デ・リーフデ北上」(石巻市)(令和6年5月16日)

東日本大震災で津波被害を受けた沿岸地域にある「株式会社デ・リーフデ北上」は、オランダ式栽培技術を導入するとともに地元原料を使用した木質バイオマスボイラーにより、再生可能エネルギーを活用して、トマト・パプリカを生産しています。

現在、オール電化の施設によるパプリカ増産を検討しており、コスト削減と高品質の国産パプリカの生産・販売を目指しています。また、未利用資源(摘果したトマト、葉、茎、スラブ(培地))を活用した熱源利用も検討されており、化石燃料削減とコスト削減を両立する更なる循環型農業への意気込みを伺いました。

地域からの雇用と障がい者雇用にも積極的に取り組んでおり、昨年からブルーベリーの観光農園を作り農作業の指導をしながら引きこもり等の方々の社会復帰の場としても活用するなど、地域の雇用促進に尽力されています。

|

|

|

| 鈴木嘉悦郎代表取締役社長(中央)と 阿部淳一総務部長(右) |

意見交換の様子 | 施設説明の様子 |

|

|

|

| 施設内の様子 | 栽培されているトマト |

「子実用とうもろこし」の播種実演会が行われました(JA古川)(令和6年4月19日)

今年で実証試験3年目となる「子実用とうもろこし」の播種実演会が、JA古川の主催により大崎市で開催されました。

実演会には、種苗会社、JA関係者、支援機関等約80名の関係者が出席し、JA古川から栽培概要と圃場概要、農研機構から播種時の注意点とその後の管理についてそれぞれ説明がありました。

当日は、風が強かったものの天候に恵まれ、目皿式播種機及び真空播種機を装着したトラクターによる播種作業の実演が行われました。

開会式でJA古川の佐々木代表理事組合長から、「今年度は、大崎市から補助を受け真空播種機を2機導入し、子実用とうもろこしは今後の日本の水田農業における転作作物として大いに期待され、取組結果については成功事例として全国に発信していく。」との挨拶がありました。

地域においては、農家の高齢化や担い手不足を背景に、省力化や所得確保のため、水稲の乾田直播と大豆、子実用とうもろこしの3輪作を進めていくことが重要であると考え、今年度も一丸となって実証にのぞんでいます。

今年の子実用とうもろこしの作付面積は約106ヘクタールで、10アール当たり700~800キログラムの収量目標を掲げ、昨年以上の収量を目指しています。

|

|

|

| 開会の挨拶をするJA古川の 佐々木代表理事組合長 |

真空播種機による播種作業の実演 | 写真中央の種子を試験播種 (熟期100日タイプ) |

過去の宮城フォトレポート

|

|

お問合せ先

宮城県拠点〒980-0014

宮城県仙台市青葉区本町三丁目3番1号(仙台合同庁舎A棟)

代表:022-263-1111(内線4510)

直通:022-266-8778