山形フォトレポート(令和3年度)

令和3年度

| [ 3年5月分 ] | [ 3年6月分 ] | [ 3年7月分 ] | [ 3年8月分 ] | [ 3年9月分 ] | [ 3年11月分 ] |

| [ 3年12月分 ] | [ 4年1月分 ] | [ 4年2月分 ] | [ 4年3月分 ] |

新着情報

最上町で肉用牛の繁殖経営に取り組んでいる菅 剛氏と意見交換を行いました。(令和4年3月16日)

3月16日、最上町で肉用牛の繁殖経営に取り組んでいる菅 剛氏と意見交換を行いました。

菅氏は、交雑種へ受精卵を移植する技術を最上地域で初めて本格導入し、繁殖牛経営における親牛の導入経費の軽減を行ったほか、水田牧草地での簡易電気牧柵を利用した放牧や、分娩監視装置・発情発見装置を活用して分娩や発情の見える化に取り組み、最上地域農業・畜産振興協議会が主催する令和3年度表彰事業の技術及び経営改善部門で「最上農業賞」を受賞されました。

意見交換では、「耕畜連携に取り組んでおり、堆肥は地元のアスパラガスほ場や水田、牧草地に供給する循環型農業を実践しています。耕作放棄地を牧草化して農地の荒廃を防ぐとともに、繁殖成績をさらに向上させ、肥育農家に喜ばれる子牛生産を目指していきたい。」とのお話を伺うことができました。

|

|

|

| 菅 剛氏 | 意見交換の様子 | 牛舎の子牛 |

高畠町の上和田有機米生産組合と意見交換を行いました。(令和4年3月11日)

3月11日、高畠町で有機栽培米を生産する農業者が組織する「上和田有機米生産組合」を訪問し、組合長 渡部 京一氏と意見交換を行いました。

同組合は、環境に配慮した米の栽培に地域全体で取組むことを目的として、昭和61年に結成されました。現在の組合員は33名で、有機栽培米を約7ヘクタール、特別栽培米を約55ヘクタールで生産しており、組合員全員が山形県によるエコファーマー制度の認証を受けています。また、組合独自の栽培基準に基づき、各組合員が無理のない面積で取組むことにより品質の向上を図り、消費者とのコミュニケーションにより栽培方法等について理解してもらうことで販売価格の安定に繋げています。

渡部組合長からは、「自分たちが作った米の価値を自分たちで消費者に理解していただき販売していく、という自覚を持つことが重要です。地域をあげて取組むという組合設立当初の考えを継承し、取組みを拡大していきたい。」とお話を伺うことができました。

|

|

|

| 意見交換の様子 | 組合長の渡部京一氏(右)と 会計担当の菊地卓大氏 |

”杭掛け乾燥”を行っている組合員のほ場 (写真提供:上和田有機米生産組合) |

新庄市で有機栽培に取り組んでいる渡部陽一氏と意見交換を行いました。(令和4年3月9日)

3月9日、新庄市で有機JAS認証を取得し水稲を栽培している渡部陽一氏と意見交換を行いました。

渡部氏は、山形県が有機農業の取組を一層拡大するため、長年にわたり有機農業を実践してきた熟練農業者を認定する制度「やまがた有機農業の匠」の認定を受けており、新たに有機農業に取り組む農業者に、栽培技術や経営指導などのサポートを行うほか、水稲以外にも有機栽培基準に合わせた、豆類、雑穀及び野菜等の生産にも取り組んでいます。

意見交換では、「有機栽培管理は、病害虫、除草対策に手間がかかるが、消費者に売るだけの作物でなく安心して食べてもらうための作物を作って行きたい。」とのお話を伺うことができました。

|

|

|

| 渡部 陽一氏 | 意見交換の様子 | 乾燥干しをしているヒエ |

鮭川村で農産加工場の再興を目指す2名の地域おこし協力隊員と意見交換を行いました。(令和4年2月18日)

2月18日、コロナ禍によるイベント減や高齢化のため閉鎖した鮭川村の農産加工所「工房・七つの里」の再稼働に取り組む、2名の地域おこし協力隊員(角田歩氏、武長紀生氏)とWEB会議による意見交換を行いました。隊員2名は、今後、工房の管理業務を継承し、地元の農家のお母さん達と村の特産品(惣菜、漬物、菓子)の製造・販売を行うほか、食品加工に挑戦したい人のための貸加工施設として活用していく考えです。

人口減少、地方創生等に関心があり地域おこし協力隊を志したという角田氏からは、「村の食文化を次世代に継承し、村内外の人々の交流の場を作って地域の発展に繋がるようにしたい。」とのお話を伺うことができました。

|

|

|

| 地域おこし協力隊員(角田氏)右 地域おこし協力隊員(武長氏)左 (写真提供:鮭川村地域おこし協力隊) |

工房七つの里 再興プロジェクトメンバー (写真提供:鮭川村地域おこし協力隊) |

地域おこし協力隊員(角田氏)左上 地域おこし協力隊員(武長氏)右下 鮭川村むらづくり推進課(黒坂氏)左下 |

真室川町の株式会社日々を訪問し、意見交換を行いました。(令和4年1月27日)

1月27日、真室川町で伝承野菜「甚五右ヱ門芋」や大豆の栽培と、新庄市で加工用リンゴの栽培を行っている株式会社日々(ひび)代表取締役 佐藤春樹氏と意見交換を行いました。

佐藤代表は、環境保全のため、有機栽培基準に合わせた栽培に取り組んでいます。また、先祖から受け継がれた希少な「甚五右ヱ門芋」の美味しさを守り伝えるため、真室川町内の小学校で農作業体験実習や講演も行っています。

意見交換では、就農にあたって苦労した点、作物を作るだけでなく、作った作物をどう販売していくのかを考えた商品販売の工夫、また加工用リンゴを使った醸造所の整備計画について、お話を伺うことが出来ました。

|

|

|

| 株式会社日々:佐藤代表取締役 | 意見交換の様子 | 伝承野菜「甚五右ヱ門芋」 (写真提供:株式会社日々) |

寒河江市の食品事業者 株式会社住吉屋食品と意見交換を行いました。(令和4年1月24日)

1月24日、平野地方参事官が寒河江市で豆腐や油揚、こんにゃく等を製造する株式会社住吉屋食品を訪問し、代表取締役社長 住吉 克久氏と意見交換を行いました。

住吉屋食品では、純度の高い水にこだわったおいしい豆腐造りを基本理念として、月山の雪解け水が豊富な寒河江市「三泉」に工場を構え、豆腐は豆で決まるとのこだわりから素材を厳選し、地元山形県産「タチユタカ」を使用した豆腐など、昔ながらの製法を活かした商品づくりを行っています。また、工場に隣接する直販店の「とうふ工房 清流庵」では、素材と製法にこだわった商品を販売しています。

住吉社長からは、商品製造の現状と国産大豆の使用状況、品種の違いによる商品特性、今後の国産大豆需要拡大の方向性、販路拡大における物流の課題等幅広くお話を伺いました。

|

|

| 意見交換の様子 | 代表取締役社長 住吉 克久 氏 |

|

|

| とうふ工房 清流庵 | 店内の様子 |

尾花沢市の有限会社水上畜産と意見交換を行いました。(令和3年12月22日)

12月22日、平野地方参事官が畜産事業者 有限会社水上畜産(尾花沢市)を訪問し、代表取締役 水上清喜氏と意見交換を行いました。

(有)水上畜産は、黒毛和種を主体とした肉用牛を繁殖から肥育までの一貫体制で生産しています。水上代表取締役からは、WCS(ホールクロップサイレージ)用稲や飼料用米の給餌状況、地域の耕蓄連携の現状、国産飼料生産拡大への期待など、実需者の視点からのご意見を伺うことができました。

|

|

| 意見交換の様子 | 意見交換の様子 |

「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」優秀賞を受賞した「グループ農夫の会」の表敬訪問を受けました。(令和3年12月17日)

12月17日、「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」第8回選定(全国表彰)で優秀賞(コミュニティ部門)を受賞された「グループ農夫の会」代表 稲村 和之氏が山形県拠点を訪れ、総理大臣官邸での選定証授与式の様子について平野地方参事官と懇談されました。

「グループ農夫の会」は、農作業体験や支援団体とのイベント活動、棚田米の販売など、地域内外の協力により、山辺町大蕨(おおわらび)の棚田再生と地域活性化に向けて活動されています。

稲村代表は、「今後も地域の方々や取組に賛同していただいている多くの方々と連携して、地域を元気にできるよう取り組んでいきたい」と抱負を語られました。

|

|

| 懇談の様子 | 優秀賞を受賞した 「グループ農夫の会」稲村代表(右) |

新規就農者が集う「山形ノーカーズ」と意見交換を行いました。(令和3年12月10日)

12月10日、米沢市において、IターンやUターンによる新規就農者が中心となって結成した「山形ノーカーズ」のメンバー4名と意見交換を行いました。

山形ノーカーズは、代表を務める千葉 陽平氏(平成26年Iターン就農)が、「IターンやUターンによる新規就農者が地域で孤立しないよう気軽に集える場が必要」と、仲間を募り本年4月に結成しました。現在7人が所属しており、初年度の今年は、お互いの農作業を手伝いながら交流を深め、県内で開催されたマルシェに出展しメンバーが作った農産物を販売するなどの活動を行っています。

代表の千葉氏からは、「有機農業に興味を持っている新規就農者が多いので、学べる機会も提供していきたい。来年は、インターネット等を活用しメンバーが作った農産物を販売することが目標です。」とのお話を伺うことができました。

|

|

| 意見交換に参加された「山形ノーカーズ」のメンバー | 意見交換の様子 |

令和3年度農業経営に関する研修会及び農業委員会と農業者との意見交換会が開催されました。(令和3年12月9日)

12月9日、飯豊町町民総合センターにおいて、令和3年度農業経営に関する研修会及び農業委員会と農業者との意見交換会が開催されました。

研修会では、山形県拠点から「みどりの食料システム戦略の推進」及び「米トレーサビリティ法」について説明を行い、出席者からは「有機認証の取得が増えていかないのはなぜか」など、様々な質問や意見が出されました。

意見交換会では、「担い手不足の現状を踏まえて、飯豊町に新規就農者を呼び込むにはどのような手法が効果的か」などについて活発な質疑応答が行われました。

|

|

| みどりの食料システム戦略の推進について 説明する職員 |

米トレーサビリティ法について 説明する職員 |

|

|

| 研修会の様子 | 意見交換会の様子 |

最上エリアのやまがた農業女子ネットワーク「あぐっと」と意見交換を行いました。(令和3年12月6日)

12月6日、平野地方参事官が米香房Gratia *s(新庄市)を訪問し、やまがた農業女子ネットワーク最上エリアメンバー5名と意見交換を行いました。

今回参加された方々の就農年数はまちまちで、栽培する作物も、トマト、水稲、葉物野菜、ニラ、菌床なめこと様々ではあったものの、農業をすることで地域を盛り上げていきたいという共通の思いを持っておられました。意見交換では、「農業は自分発信から生まれるやりがいと楽しさがある。」とか、農業委員会の役員をしている方からは「農政の情報が多く入り視野が広がる。次世代を担う女性や若い方の登用が広がってほしい。」等のお話を伺うことができました。

|

|

|

| やまがた農業女子ネットワーク 「あぐっと」最上エリアメンバー |

意見交換の様子 | 意見交換の様子 |

金山町で落花生を栽培している農事組合法人いずえむと意見交換を行いました。(令和3年12月2日)

12月2日、金山町で高収益作物として落花生を栽培する農事組合法人いずえむ 代表理事 青柳栄一氏と意見交換を行いました。

青柳代表は、落花生の一大産地化を目指し地元農家(現在は18名)で組織する「金山町新産地開発協議会」の会長を務めているほか、主食用米、飼料用米、輸出用米及びニラの生産にも取り組んでいます。

「金山町の土壌は落花生栽培に適しており、生産の手間もかからず新規参入へのハードルが低いことから、今後生産者数を増やしていきたい。また、協議会として町内に常設の加工場を新設中であり、生産から加工まで担うことで農家の所得向上や新たな雇用の創出につなげていきたい。」とのお話を伺うことができました。

|

|

|

| 意見交換の様子 | 手がけた商品を手にする青柳代表 | 新設中の加工場前での青柳代表 |

山形大学農学部(鶴岡市)にて農業女子プロジェクトチーム”はぐくみ”による講演、ワークショップが開催されました。(令和3年12月1日)

12月1日、農業を志す学生の発掘や動機付け、意識の向上等を目的に農林水産省が進める「農業女子プロジェクト チーム”はぐくみ”」の取り組みの一つとして、山形大学農学部とやまがた農業女子ネットワーク「あぐっと」による、講演と学生とのワークショップが同学部にて開催されました。

講師の(株)最上真室川農園 新田祥子氏(水稲・ミニトマト)から「私の農業経営とあぐっとに加入して」と題して講演が行われ、その後同学部学生とあぐっとの構成員など総勢58名が8班に分かれ「就農(仕事)に向けた目標について」をテーマに将来の目標や実現するための課題、解決方法等についてワークショップによる活発な討論が行われました。

|

|

|

| 講師の新田祥子氏 | 講演の様子 | ワークショップでの討論 |

庄内町で花きを生産している池田宏志氏と意見交換を行いました。(令和3年11月30日)

11月30日、庄内町で花きを生産している池田宏志氏を訪問し、意見交換を行いました。

池田氏は2008年にUターン就農し、「先代が取り組んでいた稲作に加え、別の品目にも取り組みたい」との思いから、花きの栽培を始めました。

現在はストックやトルコギキョウを栽培する傍ら、庄内町花き振興会会長とJA庄内たがわ花き部会役員を務め、庄内町の花き振興にも取り組んでいます。また、新たな栽培方法の導入にも積極的に取り組んでおり、市場では生産物の品質の高さが評判とのことで、「自分よりも高い技術を持った人を見て学び、これからもレベルアップしていきたい」とのお話を伺うことができました。

|

|

|

| 花き栽培の説明をしていただきました。 | お話を伺った池田宏志氏 | ハウスで栽培する花(ストック) |

飼料用米の取り扱いについて(株)米シスト庄内と(有)三郷原牧場との意見交換を行いました。(令和3年11月19日)

11月19日、平野地方参事官が「株式会社米シスト庄内(庄内町)」を訪問し、同社代表取締役の佐藤 彰一 氏並びに養豚業者である有限会社三郷原牧場(庄内町)代表取締役の上野 浩一 氏と意見交換を行いました。

農業生産法人である(株)米シスト庄内は、生産した米をパックご飯やせんべい原料として販売、海外輸出への積極的な取り組み、米粉だけで作った「かりんとう」の製造・販売など6次産業化に取り組んでいるほか、4年産では飼料用米への取り組みを検討しているとのことでした。

(有)三郷原牧場の上野氏からは、「米を食べる豚の肉には甘みがあり、あっさりとした味わいになる。日本は豚に米を食べさせることにより外国産豚との差別化ができ、世界中にマーケットを広げることも期待できる。」との意見をいただきました。

飼料用米の供給側と需要側それぞれの考えや、飼料用米の取り扱いに伴う課題などについて、話を伺うことができました。

|

|

|

| 意見交換の様子 | (株)米シスト庄内の佐藤 彰一 氏 | (有)三郷原牧場の上野 浩一 氏 |

地域における資源循環の実現を目指す東北おひさま発電(株)と意見交換を行いました。(令和3年11月17日)

11月17日、平野地方参事官が「ながめやまバイオガス発電所(飯豊町)」を訪問し、同発電所を運営する東北おひさま発電(株)代表取締役社長 後藤 博信氏と意見交換を行いました。

同発電所には、発電前の昨年8月にも訪問しており、当時の課題であった家畜排泄物の臭気問題はほとんど発生していないことや、肉用牛の排泄物が主原料であっても順調な発電を行っていることを確認しました。

後藤社長からは、「発酵残さから抽出した液肥(特殊肥料)をもっと多くの農業者に水田や畑で使ってもらいたい。また、発電の際に出る熱を有効に利用することで地域における資源循環を実現していきたい。」とのお話を伺うことができました。

|

|

| 意見交換の様子 | 代表取締役社長 後藤 氏 |

|

|

| 発電設備 | 地域に無償提供している液肥スタンド |

上山市の6次産業認定事業者と意見交換を行いました。(令和3年11月16日)

11月16日、上山市でワインづくりに取り組む6次産業認定事業者「ベルウッドヴィンヤード」を訪問し、代表の鈴木智晃氏と意見交換を行いました。

鈴木氏は、ワイン会社で醸造に携わるうちに「栽培から醸造・販売までを一貫して自分で手がけたい。小規模でも自分が思い描くワインを造りたい。」との思いから、平成29年に独立し、新規就農者としてぶどう栽培を開始するとともに、昨年ワイナリーを立ち上げました。

意見交換では、ワインの仕込み・販売状況など6次産業総合化事業計画の実施状況のほか、ぶどう栽培やワインづくりのこだわり、ワインの魅力、地域の農家との関わり、将来の目標など幅広くお話しを伺うことができました。

|

|

| 意見交換の様子 | 代表の鈴木氏 |

|

|

| ワイナリー | 蔵王連峰を望むぶどう畑 |

最上農業賞表彰式並びに記念講演会が開催されました。(令和3年11月15日)

11月15日、山形県最上総合支庁において最上農業賞(最上地域農業・畜産振興協議会主催)の表彰式が開催されました。最上農業賞は1989年に始まり、最上地方の農業・農村の活性化を推進し、農業経営等で先進的に実践している経営体並びに集団を表彰しています。これまで68の個人・団体が受賞し、今年度は技術及び経営改善部門で繁殖牛と水稲の経営を実践する「菅 剛氏(最上町)」と、基盤整備による農業生産性の向上を実証した「農事組合法人はるきの(真室川町)」が受賞しました。

表彰式の後には、「株式会社黒澤ファーム」の黒澤代表取締役を講師に「成長する農業経営に必要なこと」とのテーマで記念講演が行われました。

|

|

| 「最上農業賞」表彰式の様子 | 菅 剛(かんつよし)氏(写真右) |

|

|

| 「農事組合法人はるきの」の 庄司代表理事(写真右) |

記念講演会の様子 |

(株)大商金山牧場を訪問し、バイオガス発電事業について意見交換を行いました。(令和3年11月11日)

11月11日、平野参事官が(株)大商金山牧場(金山町)を訪問し、バイオガス発電事業について意見交換を行いました。

大商金山牧場では、飼料用米も与えている豚の排泄物を発酵させてメタンガスを発生させ、それを燃焼して発電する事業を山形県内で初めて取り組みました。なお、ガスの発生を増やすために食品残渣を加えています。また、発電した電気は地域内の公共施設で利用しているほか、発電時の廃熱利用や発酵後の消化液を飼料用米等の有機肥料として利用することで、循環型農業を目指しています。

|

|

| 意見交換の様子 | 食品残渣投入口について説明を受ける 平野地方参事官 |

|

|

| 発電装置 | 発酵槽 |

村山地域の農業者や農業支援者と意見交換を行いました。(令和3年11月10日)

11月10日、村山市と東根市、天童市在住の農業者及び農業支援者の皆さんと意見交換を行いました。

参加者は、村山市のベテラン農家(果樹・野菜)に集う方々で、地域おこし協力隊として来県し、その後就農した方や就農予定の方、体験型宿泊施設を運営し農家のネット販売をサポートしているご夫婦、米の販売店から自ら農産物を生産する側となり、食堂、宿泊業もこなすマルチな方など10名の皆さんです。参加者からは、「新規就農時の初期投資が課題となっており、農地と併せ中古農機具もマッチングできるシステムがあれば望ましい」「女性農業者を増やしていくためにも働きやすい環境や制度にしてほしい」など、多くのご意見を伺うことができました。

|

|

|

| 意見交換の様子 | 意見交換の様子 | 意見交換の様子 |

「やまがた6次産業ビジネス・スクール2021」の開講式に出席しました。(令和3年11月4日)

11月4日、山形県産業創造支援センターにおいて、「やまがた6次産業ビジネス・スクール2021」の開講式が行われ、平野地方参事官が来賓として出席しました。

当スクールは、山形県が事業主体、やまがた食産業クラスター協議会が運営主体となり、6次産業化の取組を推進し食産業振興と地域活性化を目的に、県産農林水産物等の地域資源を活用した新事業に経営感覚・起業家精神をもって取り組む人材を育成するため2009年から開催され、これまで390名が受講しています。

令和3年度は、11月4日から来年2月16日まで15回の講義及び現地実習を予定しており、31名の方が受講します。

|

|

| 開講式の様子 | 開講式に出席する平野地方参事官 |

大蔵村の農業後継者の会「メンズ農業」と意見交換を行いました。(令和3年11月1日)

11月1日、大蔵村の農業後継者の会「メンズ農業」9名と意見交換を行いました。

「メンズ農業」は、大蔵村を中心に活動する若手農家で構成され、地域のイベントへの参加、メンバー間の情報交換や技術交換を行うほか、食農教育として大蔵小学校3年生へのトマト栽培の体験学習にも取り組んでいます。メンバーの方々が栽培する作物は、トマト、水稲、そば、きゅうり、タラの芽と様々で、意見交換では、「農作業は大変だが仲間がいるから楽しく頑張れる。」とのお話や、「安心して農業を続けるための災害対策、転作作物への継続した助成。」等について、ご意見を伺うことができました。

|

|

|

| 大蔵村「メンズ農業」メンバー | 意見交換の様子 | 意見を述べるメンバー |

「令和3年山形県産新米出荷式」が開催されました。(令和3年9月16日)

9月16日、株式会社全農ライフサポート山形の新低温倉庫前(天童市)において、「令和3年山形県産新米出荷式」が開催され平野地方参事官が出席しました。

新米出荷式では、県内の農協関係者など約50名が出席し、令和3年産米の安定販売や農作業の安全などを祈願する神事が執り行われたほか、関係者によるテープカット後、庄内地方で収穫された「はえぬき」の新米を積み込んだ大型トラック2台が、県内の精米工場に向け出発しました。

|

|

|

| 出荷式の様子 | 新米の「はえぬき」 | 大型トラックを見送る関係者 |

天童市の地域おこし協力隊と意見交換を行いました。(令和3年8月27日)

8月27日、天童市地域おこし協力隊の濱田拓実さんと意見交換を行いました。

濱田さんは鳥獣被害対策担当として日々奮闘中です。濱田さんの活動現場に同行し、鳥獣被害の実態、日々の活動や今後の展望などについて伺いました。

濱田さんは現在、天童市上貫津地区において鳥獣緩衝帯整備を中心に作業を行っており、「その効果を地域ぐるみの鳥獣対策につなげていきたい!」とのお話を伺うことができました。

|

|

|

| 意見交換の様子。 | 藪払いで見通しが良くなった土地。 | センサー付きカメラでくくり罠を見張る。 画像はスマートフォンで確認。 |

金山町で酒造好適米・飼料用米を栽培している柿崎護さんと意見交換を行いました。(令和3年8月26日)

8月26日、金山町で酒造好適米(出羽燦々、美山錦)、飼料用米(夢あおば)、及び主食用米を栽培している(株)ままこや 代表取締役 柿崎護さんと意見交換を行いました。

「最近の農業は、機械の性能が向上し非常に面白くなってきた。」と語る柿崎代表は、自らドローンによる防除・施肥等も行い、基本的に頼まれた農地は引き受けるスタンスで、地域の担い手として活躍されています。また、所属している「JA金山酒米研究会」はGAP団体認証を取得しており、細やかな栽培管理を徹底し、品質にこだわった酒米づくりを実践しています。

|

|

| 意見交換の様子 | 防除と施肥等を行うドローン |

|

|

| 導入された色彩選別機の説明を受ける山形県拠点職員 | まもなく稲刈りを待つもち米のほ場と 柿崎代表 |

川西町で畜産を営む神尾政雄さんと意見交換を行いました。(令和3年8月23日)

8月23日、川西町で和牛の子牛生産を行う神尾(かんお)政雄さんと意見交換を行いました。

神尾さんは、畜産を始めてから約50年と経験豊富で、地域の和牛生産者組織等で構成する玉庭放牧場利活用協議会の代表を務めており、若手生産者や新規就農者へノウハウを伝え後継者の育成にも取り組んでいます。

「良い牛を生産するには、地域の気候風土にあった牛を育てていくことが大切。人(生産者)・草・牛・技術・仲間の5つが揃うと強い産地ができる。」とのお話を伺うことができました。

|

|

| 意見交換の様子 | 牛舎での神尾さん |

鶴岡市のベジパレットを訪問し意見交換を行いました。(令和3年8月16日)

8月16日、鶴岡市羽黒町の「ベジパレット」を訪問し、代表者の高田庄平さんと意見交換を行いました。

高田さんは2008年に就農して以降、耕作放棄地を有効活用し、人参やアスパラガスをはじめとした農産物の生産販売を行っています。また、夏場には、地域の活性化と食育の一環として約100アールのデントコーン畑で巨大迷路イベントを開催するほか、小中学生を対象とした「食べ物の生産から給食として届けられるまで」を考える食育活動にも取り組んでます。

将来的には「農業をするなら庄内に倣え」と言われるような場所を作っていきたいとのお話を伺う事ができました。

|

|

| 意見交換の様子 | とうもろこし巨大迷路 |

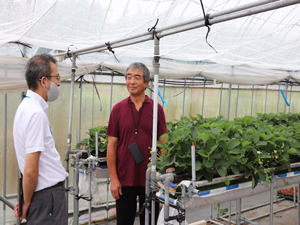

鮭川村で夏秋いちごを栽培している伊藤和雄さんと意見交換を行いました。(令和3年8月10日)

8月10日、鮭川村で夏秋いちご「サマーティアラ」を栽培している伊藤和雄さんと意見交換を行いました。

伊藤さんは夏秋いちごの他、水稲とそばも栽培しています。

伊藤さんからは、高設ベンチ栽培を取り入れたことにより作業効率が増したことや、夏の暑い条件下での栽培の難しさに試行錯誤を繰り返した経緯についてお話を伺いました。「サマーティアラ」は山形県で育種された四季成り性品種で、果実がしっかりとしていて、鮮やかな赤色と甘酸っぱさが特徴で、ショートケーキのトッピング用として6月から11月頃まで関東圏へ出荷されます。

|

|

| 意見交換の様子 | 高設ベンチ栽培 |

|

|

| 順調に生育するサマーティアラ | 選別、パック詰めの様子 |

小国町の有限会社東部開発にIターン就農された伊藤太一さんと意見交換を行いました。(令和3年8月4日)

8月4日、小国町の有限会社東部開発を訪問し、本年4月にIターンで新規就農された伊藤太一さんと意見交換を行いました。

伊藤さんは、自然や生き物が好きなことから自然環境が学べる大学に進学し、「地域社会」や「地域環境」等を学ぶ中で農業や農村に興味を持ち、有限会社東部開発に入社されました。意見交換では「農作業は想像以上に大変だが、農業について学べる事や自然に触れ合う事が楽しく、一日も早く生産技術やノウハウを習得したい。」とのお話を伺う事ができました。

同席された取締役の伊藤照幸さんは、「農作業を覚えるスピードが早く驚いている。」「柔軟な発想で農作業の効率化等のアイデアを積極的に出してもらいたい。」と伊藤さんに大きな期待を寄せています。

|

|

| 意見交換の様子 | 伊藤太一さん(右)と取締役の伊藤照幸さん(左) |

天童市の(株)野川ファームとの意見交換を行いました。(令和3年7月29日)

7月29日、平野地方参事官が(株)野川ファームの代表取締役 細谷浩司氏と意見交換を行いました。

(株)野川ファームは、農産物の集荷・販売及び農業資材の販売を行う事業者で、飼料用米を使用して牛用の飼料を製造しています。細谷代表取締役からは、飼料用米をはじめとする同社の農産物の取扱状況及び課題などについてお話を伺いました。併せて飼料用米を原料とした飼料製造工場を視察しました。

|

|

| 工場長(左)から説明を受ける 平野地方参事官 |

意見交換の様子 (株)野川ファームの皆さん(右) |

第49回全国豆類経営改善共励会農林水産大臣賞授賞式を行いました。(令和3年7月27日)

7月27日、山形県拠点において、第49回全国豆類経営改善共励会農林水産大臣賞授賞式を行い、大豆集団の部で「農林水産大臣賞」を受賞された農事組合法人ファームひなの里(原田康雄代表理事:河北町)に対し、平野地方参事官から賞状を授与しました。

また、農事組合法人ファームひなの里は、第16回東北大豆ピカイチ大賞大豆集団の部で「東北地域大豆振興協議会長賞」も受賞しており、併せて賞状を授与されました。

|

|

|

| 平野地方参事官から 原田康雄代表理事(中央)へ賞状を授与 |

平野地方参事官(左)、 原田康雄代表理事(中央左)、 布川峯夫副代表理事(中央右)、 真木久一理事(右) |

受賞のことばを述べる 原田康雄代表理事 |

鶴岡市の(株)庄内こめ工房と意見交換を行いました。(令和3年7月9日)

7月9日、平野地方参事官が、「(株)庄内こめ工房」の代表取締役 齋藤一志 氏と意見交換を行いました。

「(株)庄内こめ工房」は、(有)いずみ農産の米集荷販売部門が分離し平成15年に設立され、現在は庄内地域の農家約90名が耕作する約700ヘクタール分の米を集荷しています。

公益社団法人 日本農業法人協会副会長でもある齋藤代表取締役からは、庄内地域の農業をめぐる情勢や将来展望のほか、本年5月に策定された「みどりの食料システム戦略」のうち、有機農業に対するご意見を伺うことができました。

|

|

|

| 意見交換の様子 | 農業の現状を語る齋藤氏 | (株)庄内こめ工房 |

長井市において農業用ドローンによる農薬散布の実証実験が行われました。(令和3年7月9日)

7月9日、長井市が同市子坂地区において農業用ドローンによる農薬散布の実証実験を行いました。

長井市では、NTT東日本山形支店と連携して、地方都市型スマートシティの実装、ICTを活用した地域活性化や課題解決を目指しており、この一環として、農業分野でのドローン普及に向け、農業者から関心を持ってもらうことを目的に開催されました。

当日は、地域の農業者や関係者約30名が参加し、ドローンによる農薬(実際は水を使用)散布を見学した後、メーカーの担当者から機体の価格や重量、薬剤の積載可能量等について説明を受けました。

出席した農業者から、機体のランニングコストや耐用年数、購入後のサポート体制等、多くの質問があり、関心の高さが伺えました。

|

|

|

| 作業に向かうドローン | ドローンについて説明する メーカーの担当者 |

ドローンに見入る参加者 |

米沢市にIターン就農された千葉陽平さんと意見交換を行いました。(令和3年6月28日)

6月28日、米沢市の千葉陽平さん(平成26年Iターン就農)を訪問し、就農の動機やこだわりの栽培方法などについて意見交換を行いました。

千葉さんは愛媛県出身で、八百屋で働いていた時に無農薬で栽培された野菜を取扱った事がきっかけとなり、農薬や化学肥料を使わない自然栽培に魅了され、自分で作ってみようと農業を始め、現在では、自然栽培で、そば、小麦を栽培し、乾麺に加工、販売しています。

令和3年4月には、米沢市内にIターン就農した方を中心とする6名で任意団体「山形ノーカーズ」を設立し、積極的に交流活動を行い、地域や農業への理解を深めているとのお話を伺うことができました。

|

|

|

| 意見交換の様子 | 千葉さん(左)、一緒に作業していた 山形ノーカーズのメンバーの岡さん(右) |

自慢の「自然農法のそばの実」 |

「山形県庄内米改良協会第55回通常総会」に出席しました。(令和3年6月24日)

6月24日、庄内JAビル会議室において「山形県庄内米改良協会第55回通常総会」が開催され、平野地方参事官が出席しました。

総会では、令和2年度事業報告及び収支決算の報告や令和3年度事業計画及び収支予算の設定等について協議され、全会一致で採択されました。

|

|

| 祝辞を述べる平野地方参事官 | 総会の様子 |

飼料用米実需者(株)野川ファームと意見交換を行いました。(令和3年6月24日)

6月24日、平野地方参事官が、庄内地域の飼料用米実需者である「(株)野川ファーム酒田営業所」を訪問し、同営業所長加藤宙氏と意見交換を行いました。

庄内地域における(株)野川ファーム酒田営業所の飼料用米の取扱状況や課題などについて、お話を伺うことができました。

|

|

| 意見交換の様子 |

庄内地域の担い手農業者と意見交換を行いました。(令和3年6月24日)

6月24日、平野地方参事官が、庄内地域で米づくりの技術や知識を共有し生産の効率化を目指す若手農業者グループ「F.A.I.N」と、令和3年産米の需要に応じた生産・販売に向けた対応や生産現場の現状などについて意見交換を行いました。

意見交換には「F.A.I.N」の構成メンバー24名のうち6名が参加し、飼料用米の販売や米の輸出に対する取組状況・課題のほか、中山間地における農地保全の苦労話、ドローンやAI・IoTを活用したスマート農業の導入・実践状況を伺うことができました。

|

|

|

| 「F.A.I.N」会長の遠藤氏 | 意見交換に参加した「F.A.I.N」のメンバー | 意見交換を行う平野地方参事官 |

「令和3年度第1回農地中間管理事業評価委員会」に出席しました。(令和3年6月23日)

6月23日、(公財)やまがた農業支援センター会議室において「令和3年度第1回農地中間管理事業評価委員会」が開催され、平野地方参事官が出席しました。

委員会では、令和2年度農地中間管理事業の実施状況への評価と、令和3年度農地中間管理事業の活動方針について意見が交わされました。

|

|

| 委員会に対し助言を行う平野地方参事官 | 会場の様子 |

(株)最上真室川新田農園を訪問し農業者と意見交換を行いました。(令和3年6月16日)

6月16日、平野地方参事官が(株)最上真室川新田農園(真室川町)を訪問し、新田さんご夫妻と意見交換を行いました。

(株)最上真室川新田農園は令和元年に法人化を図り、現在は水稲8ヘクタール、ミニトマト(ハウス13棟)、ほうれん草、収穫後に雪の中で保存する雪野菜(白菜、キャベツ)を栽培しています。ミニトマトの収穫時には、子育て等で正規雇用で働けない主婦等を雇用するなど人と人との繋がりを大事にし、また、小学校等の農業体験学習など地域に貢献する活動にも取り組んでいます。

|

|

| 意見交換の様子 | ミニトマトの生育状況について説明を受けました |

|

|

| 新田さんご夫妻 | 順調に生育するミニトマト |

金山町長と需要に応じた米の生産・販売に係る意見交換を行いました。(令和3年6月15日)

6月15日、平野地方参事官が金山町を訪問し需要に応じた米の生産・販売に係る意見交換を行いました。

現下の米の需給状況を説明するとともに、戦略作物助成等のメリットを伝え飼料用米への転換について協力を求めました。

|

|

|

| 意見交換の様子 | 平野地方参事官より需給状況について説明 | 説明を受ける佐藤町長 |

新庄市の米香房Gratia*s(髙橋広一氏、髙橋綾氏)と意見交換を行いました。(令和3年6月14日)

6月14日、新庄市でまぼろしの米「さわのはな」の生産・販売や6次産業化、農家レストランに取り組む「米香房Gratia*s/合同会社玄氣」を訪問し、取組内容や現状の課題、今後の抱負等について髙橋ご夫妻と意見交換を行いました。

髙橋広一氏は、地元の「明倫堂プロジェクト協議会」の会長として、小学校の食育授業で田植え、稲刈りの指導を毎年行っています。また、髙橋綾氏は、野菜ソムリエとして農家レストランを運営する一方、農業女子プロジェクトメンバーとして活動しています。意見交換終了後、「さわのはな」のほ場において生育状況の説明を受けました。

|

|

|

| 農家レストランは要予約。 玄米ご飯と地産食材が楽しめます。 |

意見交換の様子 | 田植えを終えた「さわのはな」のほ場 |

「令和2年度飼料用米多収日本一」の日本農業新聞賞授賞式を行いました。 (令和3年6月9日)

6月9日、山形県拠点において「令和2年度飼料用米多収日本一」の日本農業新聞賞授賞式を行い、平野地方参事官から五十嵐光博氏(山形県庄内町)に賞状と記念の盾を授与しました。

五十嵐氏は、大豆の輪作体系に飼料用米を組み入れることとし、実需者である(株)野川ファーム(本社:山形県天童市)から多収品種選定のアドバイスを受け、「ふくひびき」を平成29年から栽培しており、作業の省力化と生産コストの低減、単位収量の向上をめざして努力を続け、このたび単位収量807キログラム/10アールを上げ「単位収量の部」で日本農業新聞賞を受賞しました。

五十嵐氏からは、「飼料用米の栽培は、多収に向けた技術を駆使するという栽培本来の楽しさがある。所得も主食用米と比較して遜色なく、飼料用米を栽培するデメリットは特に感じていない。」と話がありました。

|

|

|

| 平野地方参事官から五十嵐光博氏(右)に賞状を授与 | 五十嵐氏と野川ファーム酒田営業所長 | 受賞の喜びを語る五十嵐氏 |

鮭川村地域おこし協力隊が復活させた観光ワラビ園を取材しました。(令和3年6月8日)

6月8日、高齢化と後継者不足、コロナ禍の観光客激減による経営難から廃業となった鮭川村大芦沢観光ワラビ園(5ヘクタール)を復活させた、鮭川村観光協会及び地域おこし協力隊の取り組みを取材しました。

中心となった地域おこし協力隊3名(角田歩氏、松並三男氏、武長紀生氏)は、地域の若者有志の協力を得て草刈りを実施し、ワラビ園の管理、運営を担っています。「ここのワラビはぬめりがあり美味しいと好評でリピーターも多く、村の観光資源としてさらに発展させていきたい。また、地域の若手が交流し、挑戦したいことを相談したり地域の問題を話し合える場となって、地域の人が残していきたいと思える持続性のある資源を目指しています。」とのお話を伺うことができました。

|

|

| 地域おこし協力隊と地域の方から お話を伺いました |

5ヘクタール(東京ドーム1個分) に広がる観光ワラビ園 |

「山形県収入保険加入推進協議会第2回通常総会」に出席しました。(令和3年6月8日)

6月8日、山形県農業共済組合本所2階会議室において「山形県収入保険加入推進協議会第2回通常総会」が開催され、平野地方参事官がオブザーバーとして出席しました。

総会では、令和2年度事業報告と令和3年度事業計画の一部変更について協議され、全会一致で採択されました。

|

|

| 祝辞を述べる平野地方参事官 | 会場の様子 |

ひょう害等の被害状況確認のため鶴岡市櫛引地域の樹園地を訪問しました。(令和3年6月1日)

6月1日、4月に発生した凍霜害に加え5月25日深夜から26日の降ひょうにより被害が見られる鶴岡市の樹園地(りんご、なし、柿)を平野地方参事官が訪問しました。

摘果作業中のりんご農家は「ひょうで全体が傷ついた。木の中にあって免れた実も、商品価値が下がると思う」、なし農家は「あられ対策のネットで覆っていたが、園地の7割程度が被害にあった。降霜により着果が少ないことに加え、風によるこすれ傷やネットにたまった氷からの滴で果肉にくぼみができており商品価値は下がると思われる。近隣農家でも、例年4月下旬にはネットで覆うのだが、天候不順で作業が遅れネットをしていない園地は全滅と思う。」などの声がありました。

|

|

|

| りんご農家から被害の状況を聞く 平野地方参事官 |

実に降ひょうによる無数の傷が 見られた。(りんご) |

なし農家から被害状況を聞く 平野地方参事官 |

|

|

|

| ネットのない園地では実に無数の 傷が見られた。(なし) |

降ひょうにより葉が傷つき穴が 見られた。(柿) |

凍霜害等の被害状況確認のため樹園地を訪問しました。(令和3年5月28日)

5月28日、4月に発生した凍霜害による雌しべの枯死や開花期の天候不順で結実が進まず減収が見込まれる「さくらんぼ」と「りんご」の樹園地を、平野地方参事官が訪問しました。

さくらんぼ農家からは「紅秀峰は晩生ではあるが発芽が早いため被害が大きかった。」、りんご農家からは「霜害による中心花の被害が大きいことや天候不順により蜂が飛ばず受粉できていない。このような年は経験したことがない。」などの声がありました。

|

|

| サクランボ農家から被害状況を聞く平野地方参事官 | 例年は鈴なりに着果し摘果するが、今年は着果数が少ない。(さくらんぼ) |

|

|

| りんご農家から被害状況を聞く平野地方参事官 | 中心果がないので、側果を残して大きくする。(りんご) |

JGAP認証(米(玄米))を取得した置賜農業高等学校で田植えの実習授業が行われました。(令和3年5月20日)

5月20日、山形県立置賜農業高等学校で、作物専攻の生徒を中心に15名の2年生による田植えの実習授業が行われました。

同校は本年2月に授業の一環でJGAP認証(米(玄米))を取得しており、生徒が主体となって農場の管理を行いながら食の安全や環境保全などについて学んでいます。この日は、学習テーマの一つである高密度播種苗栽培について、実際に生徒が田植機を操作し、高密度播種苗の移植を行いました。

|

|

|

| 田植機に苗を積みます | 「視線を先に!」 | 田植機の操作を体験 |

過去の山形フォトレポート

お問合せ先

山形県拠点

〒990-0023 山形県山形市松波一丁目3番7号

代表:023-622-7231