トピックス

トピックス一覧

平成28年

- 12月26日 平成28年度優良工事の東海農政局長表彰について

- 11月16日 名古屋市港区主催の講演会「南陽の農業を支える宮田用水」が開催されました!

- 11月1日 当事業所工事の受注者が感謝状を頂きました!

- 10月27日 工事現場見学会を開催しました!

- 水路における環境保全事例を紹介します!(カエル脱出工)

- 11月16日 講演会「南陽の農業を支える宮田用水」が開催されます!

- 10月1日~10月4日 新木津用水路で「おさかな救出大作戦!」

- 9月27日~10月21日 福島県楢葉町への支援について

- 10月2日 「戦国時代と食講座」に行ってきました!

- 9月28日 農業農村工学会の大会講演会で発表しました!

- 9月1日 防災訓練を行いました!

- 8月22日~9月2日 インターンシップの実習生を受け入れました!

- 8月4日 第38回「水の週間シンポジウムが開催されました!

- 6月27日 岐阜大学の学生による現地研修会が行われました!

- 6月23日 大江川クリーン作戦の日程が決まりました!

12月26日 平成28年度優良工事の東海農政局長表彰について

12月26日(月曜日)、東海農政局で実施している「東海農政局所管農業農村整備事業優良工事等の受注者の表彰」において、当事業所で施工した工事のうち、以下の2件が表彰されました。

この表彰制度は、東海農政局所管の農業農村整備事業の工事又は測量・調査・設計業務並びに新技術の開発又は導入であって、その成果が優秀であり、他の模範となるものを表彰し、事業への理解を深めるとともに設計・施工技術のレベルアップ、受注者の意欲の高揚を図り、もって事業の円滑な施行に資するために創設されたものです。

| 受賞者(会社名) | 所在地 | 表彰対象工事名等 |

徳倉建設(株) |

愛知県名古屋市 | 新濃尾(二期)地区 宮田導水路排水調整施設その2工事  |

(株)吉田組 |

愛知県一宮市 | 新濃尾(二期)地区 宮田導水路下流工区その2工事  |

11月16日 名古屋市港区主催の講演会「南陽の農業を支える宮田用水」が開催されました!

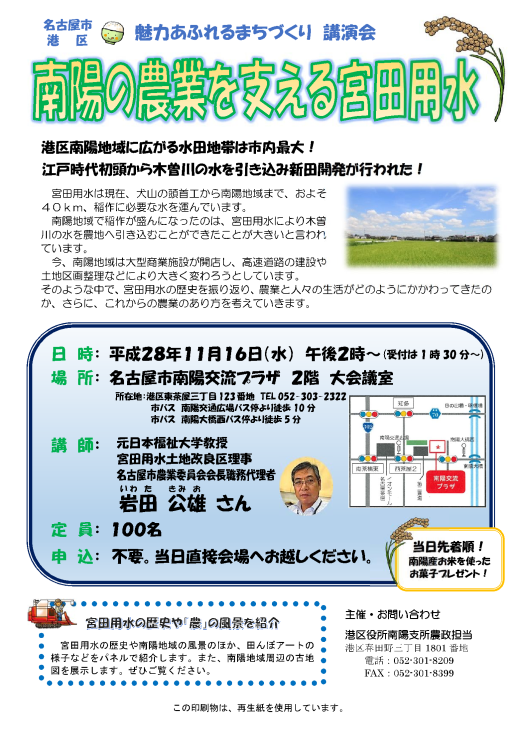

11月16日(水曜日)に名古屋市南陽交流プラザにおいて名古屋市港区主催の講演会「南陽の農業を支える宮田用水」が開催され、当事業所も会場に隣接するスペースに新濃尾農地防災事業を紹介するパネルを設置し、パンフレットの配布を行いました。

当日は100名を超える方々が訪れ、会場は満席となり、講演会では元日本福祉大学教授で、宮田用水土地改良区理事でもある岩田公雄氏が、宮田用水の歴史を振り返り、農業と人々の生活がどのように関わってきたのか講演されました。

講演では、濃尾平野の地形図、古地図、航空写真などを用いて、地形的な特徴を視覚的に示しながら、港区南陽地域の新田開発の歴史と宮田用水との関わりが紹介され、また、岩田氏が自身で撮影された動画や、新濃尾事業所で作成した動画も挿入するなど、工夫を凝らした構成となっていました。

|

講演会の様子 |

新濃尾農地防災事業の紹介 |

講演会の様子 |

データ

南陽の農業を支える宮田用水

主催:名古屋市港区

場所:名古屋市南陽交流プラザ2階大会議室

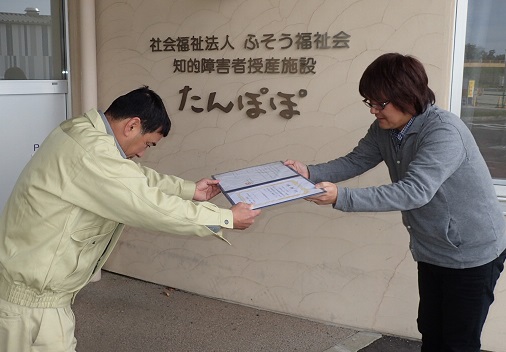

11月1日 当事業所工事の受注者が感謝状を頂きました!

11月1日、当事業所発注「宮田導水路排水調整施設その3工事」の工事受注者である(株)吉田組が、10月27日に工事見学会を開催したことに対し、工事現場に隣接している「ふそう福祉会たんぽぽ」から感謝状を授与され、施設利用者の方たちからも心のこもったお手紙を頂きました。

このことについて、工事受注者の現場代理人さん(工事の担当者)からのメッセージです。

「工事に際して、「ご迷惑をおかけします。」というより、どんな工事をしているのかを見てもらった方がご理解いただけると考え、発注者と相談のうえ工事見学会を開催したところ、このように感謝状をいただき恐縮しています。今後も地元の方も含め、安全第一に無事故で工事完成まで頑張りたいと思います。」

|

|

|

|

|

10月27日 工事現場見学会を開催しました!

10月27日、当事業所発注の宮田導水路排水調整施設その3工事において、現場見学会を開催しました。

見学者は、「新濃尾歳時記」の5月にご紹介した「ふそう福祉会たんぽぽ」の施設利用者と職員の皆さんです。本工事の工事用車両の通行や工事の際に発生する作業音などでご迷惑をおかけしていることもあり、更に当事業の趣旨を理解していただくために、工事受注者である(株)吉田組の協力を得てこの現場見学会を開催しました。

当日は、前夜の雨が嘘のように青空が広がる中、午前と午後の2回に分け、既設導水路内に敷設するボックスカルバートという鉄筋コンクリート製の既製品の水路をクレーンで現場内に下ろした後、リフトローラという専用の運搬車で運ぶ様子を見学してもらいました。見学者の皆さん、初めて見る機械や大きなクレーンにびっくりされていました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

水路における環境保全事例を紹介します!(カエル脱出工)

平成28年10月3日~7日まで、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構というところで、生態系の保全に関する研修が行われ、当事業所の職員も受講しましたので、受講した職員からの受講報告を紹介させていただきます。

【受講職員から】

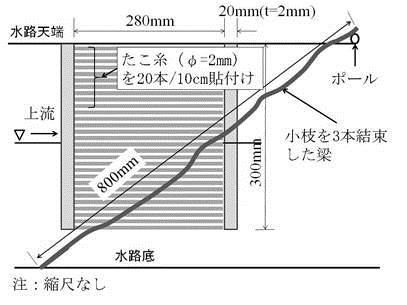

1週間という期間ではありましたが、環境調査の方法や地域の環境保全活動の事例について学ぶことができて、とても有意義な研修でした。その講義の中で、水路に落ちて上れなくなったカエルを救うための簡単な「カエル脱出工」があったので紹介します。

構造は2本の木材の間に、直径2mmのたこ糸を20本/10cm間隔で貼付けたはしごのような簡単な構造で、カエルはたこ糸を足場にコンクリート水路の壁を上って脱出することができます。

カエルは、ハエや蚊などの害虫を食べてくれる大切な「田んぼの生き物」なので、このような仕掛けで少しでも救われるカエルが増えてほしいと思います。

|

たこ糸を足場によじ登るカエル |

梁にとりついた後、ジャンプして脱出するカエル |

|

脱出工の構造 |

|

農地・水保全管理支払い交付金等による地域活動などで取り組んでみたいなど、興味のある方は、以下のお問い合わせ先にご照会ください。

問い合わせ先:国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構

農村工学研究部門技術移転部水利工学研究領域

水域環境ユニット

電話:029-838-7683、7686

FAX番号:029-838-7609

11月16日 講演会「南陽の農業を支える宮田用水」が開催されます!」

平成28年11月16日(水曜日)に、名古屋市港区役所南陽支所の主催で講演会「南陽の農業を支える宮田用水」が開催されます。

宮田用水は、犬山頭首工から南陽地域まで、約40kmかけて水田に水を運んでいます。

木曽川の水を宮田用水によって、この地域に運ぶことで、稲作が盛んになったといわれています。

今回の講演では、この宮田用水の歴史を振り返り、農業と人々の生活がどのように関わってきたのか、さらにこれからの農業のあり方を考える講演となっています。

当事業所も、犬山頭首工、宮田導水路の改修を行ってきましたので、関連情報を掲載したパネルの提供をさせていただきます。また、事業概要書やお子様向けパンフレットなども提供させていただきます。ぜひお立ち寄りください。

|

|

名古屋市港区

魅力あふれるまちづくり講演会「南陽の農業を支える宮田用水」

| 開催日時: 開催場所: |

平成28年11月16日(水曜日)14時00分~ 名古屋市南陽交流プラザ2階大会議室 |

10月1日~10月4日 新木津用水路で「おさかな救出大作戦!」

新木津用水路はかんがい期間中、水田に用水を届けるため水が流れています。

工事区間の水路断水に伴い、水が流れなくなった際に逃げ遅れた水路内のさかなや水生生物を、可能な限り隣接する河川などの現場外に避難させることとしています。

当日は、受注者の職員、当事業所職員が共同で捕獲作業をしたところ、フナやオイカワといった小魚のほか、大きなコイやナマズなども現れ、驚きの連続でした。保護したこれらの生きものを近くに川に放流したところ、みんな元気に泳いでいきました。

|

救出(捕獲)状況 |

たくさんの魚を保護しました |

|

大きなナマズもいました |

|

9月27日~10月21日 福島県楢葉町への支援について

農林水産省東海農政局では、東日本大震災により大打撃を受けた福島県楢葉町役場に毎年災害復旧のための職員を派遣しております。

当事業所から今年度も農業土木技術者3名の派遣を予定しており、最初の派遣者が9月26日から1ヶ月間、派遣に出発しました。

今回、派遣された職員からの近況報告が届きましたので、ご紹介させていただきます。

【派遣された職員より】

【福島県楢葉町】

福島県東部の太平洋に面した浜通り地方のほぼ中央に位置しており、東日本大震災に伴う原発事故により避難指示が出された町です。平成27年9月5日に避難指示は解除となり、平成28年10月4日現在、町民7,315人のうち、9.5%である696人が帰還しています。

【町の復興状況】

平成28年2月にふたば復興診療所が診療を開始し、平成29年度からは小中学校も再開する予定となっています。営農については、国や県の研究機関が開発した吸収抑制対策などの基幹技術を基に営農再開に向けた作付実証が県により行われている状況です。

農政局の支援作業としては、関東農政局1名、東海農政局は新濃尾農地防災事業所職員を含め2名が楢葉町役場産業振興課に在籍し、農業用水路等の復旧・整備等を行っています。

現在は、大きな災害復旧工事などの作業は、ほぼ了しており、主な作業内容として、福島再生加速化交付金(農業基盤整備促進事業)を活用して農業用水路の更新整備を進めています。

【農地の状況(楢葉町天神岬より)】

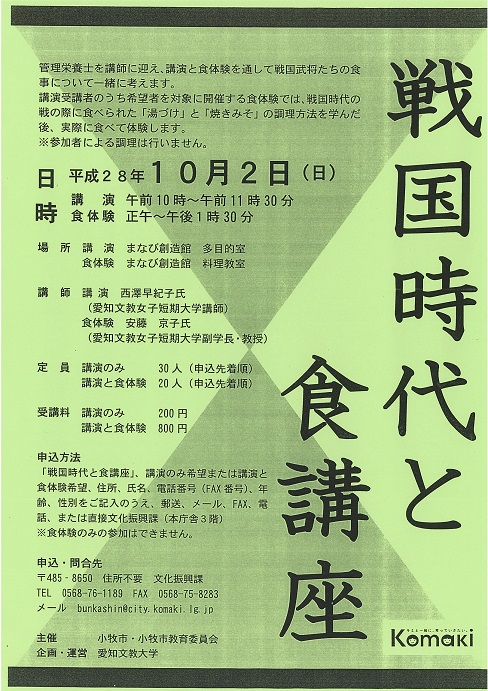

10月2日 「戦国時代と食講座」に行ってきました!

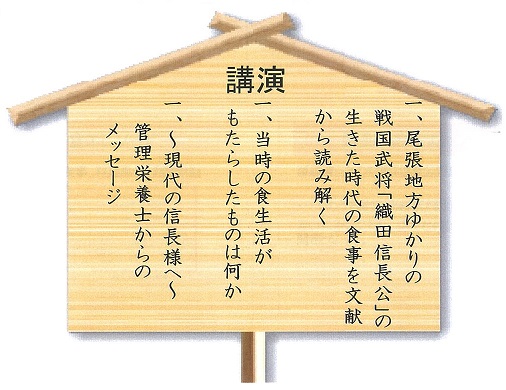

この「戦国時代と食講座」は、10月2日(日曜日)に小牧市教育委員会が実施した講座で、小牧駅からほど近い「まなび創造館」で開催され、当事業所からも歴史好きな職員が参加しました。

講座は「講演」と「食体験」で構成されており、講演では、管理栄養士を講師に迎え、小牧山城にちなんで戦国武将「織田信長公」が生きた時代の食事から、「当時の食生活がもたらしたものは何か」を考え、現代の私たちへのメッセージで結ぶ内容でした。

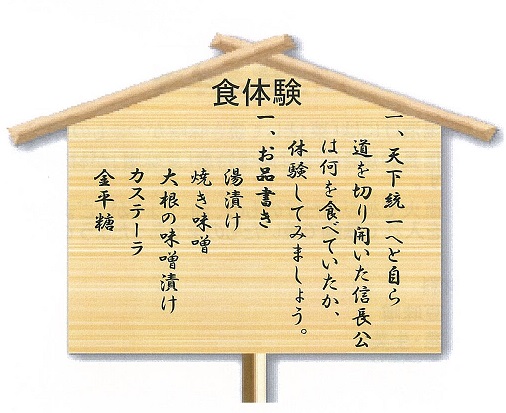

また食体験では、白米と黒米それぞれに焼味噌をつけて、信長公が食べていた「湯漬け」としていただくとともに、当時オランダから伝わったとされる「カステーラ」「金平糖」も解説を交えていただきました。

講座受講者は、小学生から年配の方々まで幅広い年代の男女20名で、食体験では参加者同士打ち解けて、和気あいあいの楽しい雰囲気でした。

さて最後に、講演の中で講師の方から出されたクイズですが、当時食された「角寺鉄異老」とは何のことでしょう?ヒントは宣教師が振る舞ったお菓子で、下記の「食体験(お品書き)」にも記載されています!

|

パンフレット |

講演次第 |

|

|

|

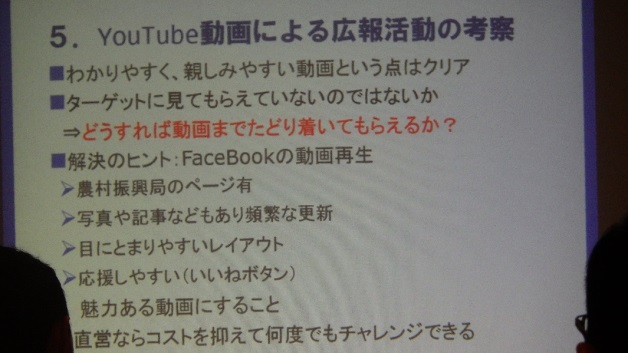

農業農村工学会の大会講演会で発表しました!

平成28年度農業農村工学会大会講演会が仙台市青葉区(江陽グランドホテル、ホテル法華クラブ仙台、ハーネル仙台)で開催されました。当事業所からは「YouTubeを利用した農業農村整備広報の試み」と題し、宮田用水土地改良区と連名で、昨年度職員が制作した事業PR動画について発表しました。

発表は、9月1日の企画セッション17「若い世代を対象とした農業農村教育とコミュニケーションツールの活用<農業農村情報研究部会>」の中で行いました。会場は立見あり、満員の大盛況で、アナログ、デジタルの教育、広報ツールが入り交じりながら、若い世代へ農業農村をどう伝えていくかについて、熱のこもった議論が繰り広げられました。

ここで得られた知見を生かして、これからもいろいろな方法を模索しながら、多くの方に農業農村整備を「見て&知って」いただける工夫をしていきたいと思います。

|

発表のようす |

|

|

|

発表の内容(一部) |

データ

|

農業農村工学会: |

農業農村工学の進歩及び農業農村工学に関わる研究者・技術者の資質向上を図り、学術・技術の振興と社会の発展に寄与すること」を目標とする公益社団法人です。誰でも入会できますので、詳しくは「農業農村工学会」のWebサイトをご覧ください。 |

防災訓練を行いました!

9月1日は関東大震災のあった日で「防災の日」と定められ、全国各地・各機関で防災訓練が行われています。防災の日には、あいちシェイクアウト訓練が実施されています(主催は愛知県)。

当事業所でも、「東海地震が発生した。」という想定で、あいちシェイクアウト訓練の要領で地震発災時の対応、庁舎内からの避難時訓練などを行うとともに、併せて午後からは農業用水施設、各工事現場の緊急巡回と、巡回中に施設が被災したという設定で、想定被害に対して事故状況の確認から緊急応急対策の完了報告までを行い、被災状況の報告、連絡体制の確認等についての対応訓練を行いました。

東海地方は、東海・東南海・南海地震の発生する確率が高いといわれています。起こってほしくはないものの、いざ地震が起こったときに慌てず冷静に対処できるよう、参加した職員一同、気を引き締めて訓練に臨みました。

|

避難訓練の状況 |

|

|

|

施設点検の様子 |

データ

|

防災訓練: |

日本では関東大震災のあった9月1日を、昭和35年(1960年)に防災の日と定め、国を挙げての防災訓練が行われている。 |

|

関東大震災: |

大正12年(1923年)9月1日に関東地方と近隣で発生した大正関東地震による地震災害で、神奈川県・東京府(当時)を中心に、千葉県・茨城県、静岡県東部までの広い範囲に甚大な被害をもたらし、死者・行方不明者は合わせて10万5千人以上。 |

|

あいちシェイクアウト訓練: |

平成25年(2013年)より愛知県が主催する防災訓練。シェイクアウトとは、「しせいをひくく」「あたまをまもり」「じっとする」という3つの動きを身につけ、地震の揺れから自分の命を守るための行動のこと。(公式HPのリーフレットより引用) |

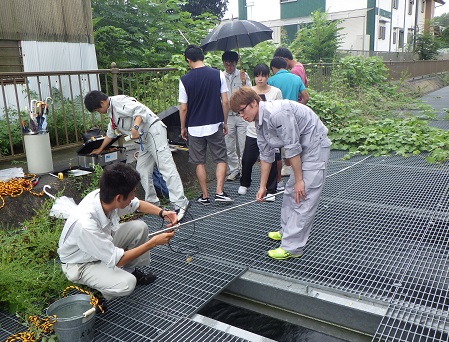

インターンシップの実習生を受け入れました!

8月22日(月曜日)から9月2日(金曜日)までの2週間、新濃尾農地防災事業所にインターンシップの学生を受け入れました。今年は東京大学1名、三重大学2名、滋賀県立大学1名の計4名の学生です。

本インターンシップは、大学の農業農村工学系等の専門課程に在籍する学生を対象に、全国の国営事業所等において、事業の調査・設計に伴う現地調査や測量等の補助業務のほか、データ入力、資料作成等、比較的簡易な業務に従事させるとともに、農業・農村及び農政に対する深い理解を醸成し、高い職業意識を育成することを目的として実施しています。

日頃、農業農村工学に関する勉強、研究を行っている学生達が、実際に農業用水路の調査、測量、設計、維持管理に関する業務を行いました。

残暑厳しい中、実際に作業を行った学生からは、「大学の講義で学んでいる技術が、社会で実際に活用されていることが実感できた」「実習を通したことで、就職先の検討においての農業農村工学に関わる行政機関への優先順位が上がった」という声が聞かれました。

今回の実習で農業農村工学に対して理解を深めたことが、彼らの将来に寄与すること、ひいては農業・農村の発展につながることを新濃尾農地防災事業所職員一同願っています。

|

水質調査の様子(犬山頭首工) |

流量観測の様子(宮田導水路) |

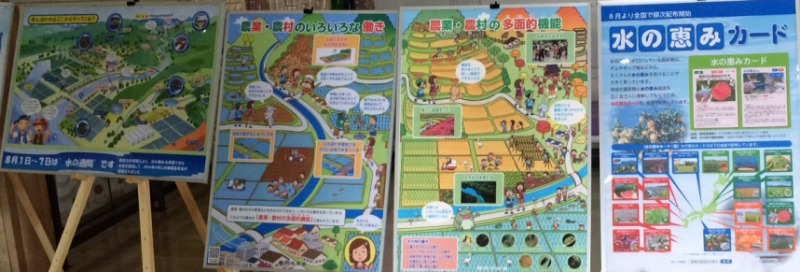

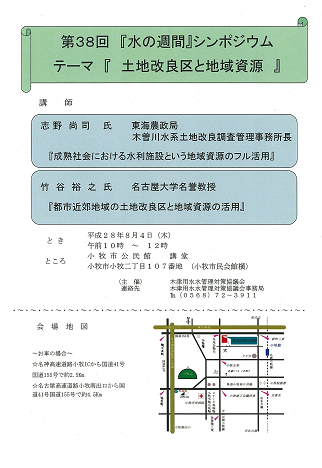

第38回「水の週間シンポジウム」が開催されました。

8月4日(木曜日)小牧市公民館講堂において、第38回「水の週間シンポジウム」が開催されました。今回は、東海農政局木曽川水系土地改良調査管理事務所の志野所長による「成熟社会における水利施設という地域資源のフル活用 」、及び名古屋大学名誉教授の竹谷裕之氏による「都市近郊地域の土地改良区と地域資源の活用」をテーマに、それぞれ違った切り口で「地域資源」について、わかりやすく講演されました。

事業所としても、地域資源を意識した事業推進を図っていく上で、その大切さを再認識できた講演会でした。

|

|

|

|

|

6月27日 岐阜大学の学生による現地研修会が行われました!

6月27日(月曜日)に岐阜大学の学生(3年生28名、修士1年生9名)による犬山頭首工の現地研修会が実施されました。この現地研修会は、東海農業土木事業協会が主催し、学生に農業土木事業を紹介し、関心を持ってもらうことで将来の人材育成に寄与することを目的に実施されたものです。

現地研修会では、犬山頭首工管理所において、農業農村整備事業の概要、新濃尾農地防災事業の概要及び犬山頭首工の直轄管理の概要を説明した後に、犬山頭首工管理橋から実際の施設を見学しました。また、当事業所からは岐阜大学のOBである職員も参加し、学生からの質問に対応しました。

当日は、快晴で気温も高くなりましたが、学生は頭首工の構造や管理方法について、熱心に耳を傾けていました。また、管理橋からは国宝犬山城が一望できるため、水面に映る姿をスマホで撮影する姿もありました。

この現地研修会をきっかけとして、農業土木に興味を持ち、就職を検討する際の選択肢になれば幸いです。

6月23日 大江川クリーン作戦の日程が決まりました!

6月23日(木曜日)、一宮市役所において「平成28年度第1回グラウンドワーク一宮実行委員会」が開催され、当事業所も「新濃尾(一期)事業」において大江排水路を改修したご縁から、オブザーバーとして参加させていただき、今年の「大江川クリーン作戦」の開催日が以下のとおり決定されました。

【第18回大江川クリーン作戦】

開催日:平成28年11月12日(土曜日)午前中なお当日雨天の場合は中止

大江川の沿線は緑道として、市民の憩いの場となっていることから、美化に対する市民の意識は高く、例年大勢の方が参加されています。

また、開催日は例年11月で時期はまさに「スポーツと食欲の秋」です。清掃を行った後には「芋煮」と「おにぎり」が振る舞われる予定ですので、みなさんもぜひ参加されて気持ちの良い汗をかいたあと、おいしい芋煮を味わってみませんか!

過去の開催状況 |

|

|

|

| 大江川クリーン作戦: | 毎年11月第2土曜日の午前中開催 |

| 開催場所は一宮市内大江川(大正橋~森本新橋) |

お問合せ先

新濃尾農地防災事業所調査設計課

電話:0586-47-7720