第8回 東海学院大学 デュアー 貴子教授との対談

東海農政局は、東海地域で活躍されている学識経験者や地域の活動者の方と対談を行い、その幅広い視点を皆さんにお伝えしています。

第8回は、東海学院大学 健康福祉学部長 デュアー 貴子教授にお話を伺いました。(取材日:令和4年8月26日)

(東海学院大学 健康福祉学部 学部長 管理栄養学科 学科長 デュアー 貴子教授) |

~こんなお話をお聞きしました~

|

“学生主導で考え進めるプロジェクト”

|

|

(聞き手:島村 知亨 |

(東海農政局)

本日は、よろしくお願いします。

最初に、学科長でもあるデュアー先生から管理栄養学科の取り組みについてお話をお伺いしたいと思います。

(デュアー教授)

東海学院大学の管理栄養学科は、全国で唯一「栄養士」「管理栄養士」「臨床検査技師」の3つのライセンスを4年間で同時に目指せる学科です。

専門カリキュラム以外に「多様化した社会を生き抜く力を養う教育」「自分で考え行動できる人間教育」に力を入れています。

平成29(2017)年頃から学生が自主的に学年を超えたさまざまなプロジェクトを立ち上げ、現在では23プロジェクトチームがあります。学生が自分で考え活動しています。

(東海農政局)

どのようなプロジェクトがあるのですか。

(デュアー教授)

プロジェクトは、大きく分けると「食・農・環境」「地域特産品の6次産業化と食育」「スポーツ栄養」「食×健康」の4つの取り組みに分かれています。

(東海農政局)

具体的な取組事例を教えてください。

(デュアー教授)

一番最初に始まったのが「食・農・環境」プロジェクトです。「世界人口増と環境問題」について学生と話をする中で、「調理実習の野菜クズも食品ロスではないのか、食品ロスから堆肥を作りたい」とプロジェクトに発展しました。

試行錯誤しながら食品ロスで堆肥作りにチャレンジし、次は堆肥で野菜を育てたいと、平成30(2018)年からJAぎふにお力添えいただき、東海学院大学試験圃場にて野菜作りを始めることになりました。

(東海農政局)

出来栄えはいかがでしたか。

(デュアー教授)

初めて食品ロスの堆肥で育てた野菜は、細くて出荷できるような野菜ではありませんでした。少し肥料を足して、令和元(2019)年から、地元スーパーマーケットに野菜を出荷できるようになりました。それ以降、定期的に出荷しています。

「東海学院大学ブランド野菜」として出荷する際は、環境配慮行動を促すメッセージラベル、購入した野菜を美味しく健康的に無駄なく召し上がっていただけるように学生考案の野菜摂取量向上や食品ロス削減レシピを付けて出荷しています。

(東海農政局)

売れ行きはいかがですか?

(デュアー教授)

出荷して1時間で完売してしまうので、幻のブランドと呼ばれてます。実は出荷量が少ないからなのですが。サツマイモとトウモロコシが大人気です。

(東海農政局)

農業は、短時間労働というわけにはいかないので、ボランティアに携わる学生の方も大変ですね。

(デュアー教授)

農業を体験して、農家の方が気候や自然との調和を考えながら大切に苦労して作物を育てていることを知った学生から、農について学びを深めたいと要望がでたので、令和4(2022)年度からカリキュラムにアグリビジネスプログラムを導入しました。

(東海農政局)

他の取り組みもご紹介いただけますか。

|

| TGUマルシェでの販売の様子 |

(デュアー教授)

出荷できない規格外野菜の新たな課題が生まれました。大学内にTGUマルシェ(TGU:東海学院大学の略)を開店して安価な価格で販売をしましたが、それでも売り切れずに残ってしまうこともありました。

(東海農政局)

では、学生は残った規格外野菜をどうされましたか?

(デュアー教授)

規格外野菜で健康的な菓子を製造し、それを販売しながら食品ロス削減の啓発活動を展開したいということになり、TGU菓子工房とキッチンカーの運営を始めました。

“最初のプロジェクトリーダーはJICAへ”

(東海農政局)

すべての取り組みで学生さんの発言をすごく重要視されているなという印象を受けたのですが、学生さんの行動要因はなんですか。

(デュアー教授)

ジェノサイト(大量虐殺)後のルワンダの子ども達の食生活健康調査に取り組んだ学生が、「自分たちも地球のために行動しなければ、何ができるか考えよう」と小さな行動を起こし、仲間を増やしていったことが、ここまでつながるきっかけになったと思います。

(東海農政局)

その方は、既に卒業されていると思うのですが、今は何をなさっているのですか?

|

|

ウガリ |

(デュアー教授)

今はJICA(国際協力機構)で頑張っています。

前述のルワンダの学校では、やっと給食施設の工事が始まったと聞いていますが、コロナ禍の影響も大きく、心配しています。もともとルワンダは豊かな農業国だったのですが、調査を開始した頃は、子ども達は、朝学校に来ても、給食がないので、お昼休みに家に帰ってしまうと、家の仕事で学校に戻れないとか、食べる物を探してさまよっいて、午後には誰も学校に戻ってこないという状況が続いていました。体調不良を感じている子どもも多かったです。調査をしているうちに、学生も日本とあまりにも違う状況に驚き、自分に何かできることはないかと、JICAで活動を続けています。

(東海農政局)

食料安全保障の問題は、まずは途上国で深刻な課題があることに気づかれ、実践されていることが素晴らしいですね。

(デュアー教授)

学生が広い視野を持ち、気になったことを自分で考え、小さなことからでも行動を起こしてくれたら嬉しいです。

(東海農政局)

日本は、海外などに志高く望むような人が、あまり多くない印象ですが、先生はなぜ、グローバルなお考えになったのですか。

(デュアー教授)

高校の恩師が「広い視野で考えなさい」が口癖で、日本学生科学賞など、広い視野で考えることの大切さに気付く多くの学びの機会をいただきました。恩師は「自分がやれることは小さいことでも、常に広い視野でこれが何に役立つのか考えなさい」といつも話していました。恩師の思いを継続したいと考え、本学でも高校生を対象とした東海地区理科研究発表会を7年前から開催しています。

“山間で移動フレイル予防Café”

(東海農政局)

なるほど、学生時代の恩師の教えがグローバルな考えにつながっているのですね。一方で、我が国の中山間地域では、少子化・高齢化が課題となっておりますが、その取り組みをご紹介いただけますか。

(デュアー教授)

高齢者のフレイル予防(フレイルとは健康と要介護の中間の状態であり、加齢に伴う心身の活力が低下している状態)に取り組んでいる学生達がいます。

各務原市と連携し、フレイル予防料理教室を開催しています。簡単に作れるフレイル予防料理以外に高齢者向けの「各務原にんじんの歌」と「各務原にんじんフレイル予防体操」も考案したので、楽しく覚えていただきながら交流し、よい社会参加の場となっています。料理教室より学生との交流・共食の場を楽しみに参加される高齢者の方も多いです。

(東海農政局)

コロナが発生し、変化はありましたか?

|

| キッチンカー |

(デュアー教授)

コロナ禍で対面交流が難しくなりました。「社会参加の場に参加できない方こそ一番フレイル予防が必要なのではないか」という思いが学生に生まれていたこともあり、「じゃあ、私達が行こう」と中山間地域にも「移動フレイル予防Café」としてキッチンカーで出かけ、フレイル予防に役立つたんぱく質やカルシウム豊富なお菓子を用いた食育活動を展開しています。

また、各務原市内の全介護施設に各務原にんじん介護食献立を提供し、学生が訪問していましたが、コロナ禍のためレシピなどの資料提供だけを行っています。

(東海農政局)

コロナ禍での、課題対策はどうされましたか。

(デュアー教授)

学生から「対面で活動できないなら動画にしてSNSで配信したい」と意見が出て、コロナ禍においてはフレイルが一番の課題になると考え、高齢者が簡単に作れるフレイル予防料理の動画等、多くの動画を各務原市や岐阜県と連携して作成しています。現在はにんじん料理の動画、フレイル予防の料理動画、にんじん体操、幼児体操など、計90本以上の動画を配信しています。またSNS利用が難しい方にはDVDで配布しています。最近では「食品ロスリメイクレシピ」の動画を各務原市と作成し配信しています。

“食品ロス削減は、楽しみながら始められるよ”

(東海農政局)

他に食品ロス対策の取り組みはありますか。

|

(デュアー教授)

消費者庁に創設された食品ロス削減推進サポーターに学生約50名が登録しています。

栄養バランスを考慮したローリングストック法の提案や、エシカル消費(地域の活性化や雇用などを含む、人・社会・地域・環境に配慮した消費行動)の普及啓発、フードドライブなども学生が行っています。先日はサルベージパーティー(使い切れない食材を持ち寄って料理をすること)を開いて、「食品ロス削減は誰でも楽しみながら始められるよ」ということを広めていきたいと話しています。

(東海農政局)

地域特産品を活用された取り組みもされているとお伺いしましたが、ご紹介いただけますか。

(デュアー教授)

各務原市、JAぎふ、各務原商工会議所と特産の各務原にんじんのブランド化、6次産業化を目的に商品化に取り組んでいます。現在までに約40種類を商品化し、全国販売された商品もあります。

|

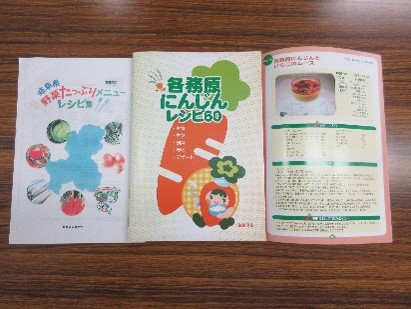

| 学生が考案したレシピ集 |

(東海農政局)

学生が考えたレシピが商品化されているんですね。

(デュアー教授)

地域特産野菜のブランド化に少しでも貢献できれば嬉しいですね。

最近は専門性を活かし商品化に取り組んでいます。災害時に1食分に必要な栄養が取れ、離乳食や介護食にも展開できる防災パンなども開発しました。

(東海農政局)

最新で商品化されたものをご紹介いただけますか。

(デュアー教授)

最新では、いいにんじんの日(11月24日)にマックスバリュ東海のご協力で一日の野菜摂取量の3分の1が摂れる各務原市の郷土料理「きんぎょ飯」を取り入れたお弁当が商品化されます。

“かかみがはらにんじんのうた”

|

| 「かがみがはらにんじんのうた」の アニメーション |

(デュアー教授)

各務原にんじんの6次産業化に取り組む中で、学生から「各務原にんじんを使って食育に取り組みたい」という意見が出ました。

各務原にんじんは、地元の方にとって郷土の愛着のある野菜です。身土不二という食養の言葉もありますが、地域食材である各務原にんじんを主軸に食育活動を展開することで、地域の方に郷土愛と親しみを持って参加してもらえる食育活動が展開できるのではないかと考えました。乳幼児期、学童期、思春期、青年期、成人期、高齢期のライフステージ別に各務原にんじんで食育活動を展開しています。各ライフステージに合わせたレシピ開発やにんじんの歌、体操も作りました。今では市内の小中学生のほとんどが歌えて踊れると思いますよ。

また、子ども向けアニメーション制作や規格外野菜を利用し子ども食堂も実施しています。子ども食堂は、子ども、高齢者、外国人など地域の世代間交流、国際交流を目的とした共食の場として学生が運営しています。

(東海農政局)

最後に、農政局にご要望などありますか。

(デュアー教授)

こういった若い世代の取り組みを紹介していただくことで、持続可能な社会のために、自分にできることから行動する方が増えれば嬉しいと思います。

|

| 取材時集合写真 |

"キッチンカーの学生さんにも聞いてみました”

(東海農政局)

商品開発の時に、大切にしていることを教えてください。

(学生)

SNSのツールを使って、食材、食品や食事の情報をゲットすることが多いのですが、一番目を引くのが、彩りですね。料理の見た目が綺麗だったり、彩りが豊かだったりするとそれだけでも目を引きます。それで商品を作る際は、基本的にフレイル予防のお菓子を作ることが多いのですが、第一印象が結構大事かなと考えています。

(東海農政局)

彩りを良くするためにどのような工夫をされていますか。

(学生)

彩りが良いとなると野菜の彩り、例えばパプリカだったら緑、赤、黄色が有りますし、野菜だけでも十分、いろいろな色を使えるカラフルな料理にはなります。

(東海農政局)

それでも野菜が苦手な人もたくさんいると思うのですが?

(学生)

にんじんをよく扱うんですけど、小さなお子さんで、にんじん嫌いは沢山いらっしゃると思うので、食べやすいように、にんじんのクッキーやブラウニーなどのお菓子にすることで、興味を持ってもらい、そこからサラダなども食べれらるようになったらいいなと考えています。

|

|

|

学生への取材の様子

|

キッチンカーのメニュー

|

東海学院大学 健康福祉学部 管理栄養学科

デュアー 貴子(でゅあー たかこ)教授

プロフィール〈インタビュー時〉

〈学位〉博士(薬学)

〈役職〉健康福祉学部 学部長

管理栄養学科 学科長

アンケートへのご協力をお願いします(受付を終了しました。)

PDF版

お知らせ

東海学院大学では、令和4年10月22日(土曜日)、23日(日曜日)に「環境・健康フェア ~持続可能な食と農を考える~ in 東海学院大学」を開催します。

東海農政局は、東海学院大学とタイアップし、令和4年10月23日(日曜日)に「持続可能な食と農」をテーマにパネルディスカッションを開催します。このイベントは、「未来のために」を合言葉に、東海学院大学の学生が農業者等と意見交換を行い、持続可能な食と農のために何ができるかを議論しようという企画です。パネルディスカッションの様子は、Webでの視聴も可能です。

- 参加申し込みはこちら(パネルディスカッション「未来のためにやってみよう!~持続可能な食と農~」を開催します) 募集を終了しました。多数の申し込み、ありがとうございました。

お問合せ先

消費・安全部消費生活課

担当者:消費者対応班

代表:052-201-7271(内線2807)

ダイヤルイン:052-223-4651