令和5年度「株式会社おとうふ工房いしかわ」における取り組み

安全・安心にこだわって国産大豆100%「とうふ」を作る(株)おとうふ工房いしかわにおける取り組みについてお話しを伺いました。(取材日:令和5年5月23日)

東海地域の豆腐業界のトップランナー!

「国産大豆」にこだわった豆腐を軸とした独自の商品と

「国産大麦」でつくる地ビールで地域活性化

「国産大豆」を使ったサスティナブルな社会をやわらか頭で考える

|

| 株式会社おとうふ工房いしかわ いしかわのぶる 代表取締役石川伸氏 |

|

| (聞き手)農林水産省東海農政局 消費・安全部 部長島村知亨 |

~こんな話を聞きました~

- 国産大豆100%「とうふ」をつくるこだわり

- 安心して使える国産大豆の確保と増産で食料安全保障に向き合う

- 6次産業の地ビールで地域を盛り上げる

- 大豆を使った食育活動で地域の子どもを素敵な大人に育てる

- 若手社員と豆腐の未来(TOFUTURE)を考える

~国産大豆100%「とうふ」をつくるこだわり~

(東海農政局)

東海農政局は、食に関わる有識者の方などにお話を伺い、意見交換の中でお聞きした幅広い知識・情報を「TOKAI ミニコミ」としてまとめて発信しています。本日は、よろしくお願いいたします。まず初めに、会社の概要などお聞かせください。

(おとうふ工房)

私は公称でいうと一応4代目ですが、もともと私の家は農家をやりながら、小さな地域でやっていた豆腐屋が始まりです。

私が継いだのが平成3年(1991年)バブル崩壊の年、家族経営の町の豆腐屋から会社を立ち上げました。今では、直営ショップとレストラン、ビール会社もあります。

また、全国豆腐連合会の理事を務めています。

地域貢献活動として「おとうふ教室」やNPO法人「だいずきっず」を立ちあげ、食育活動に取り組んでいます。

(東海農政局)

昔は、どこでもにがりで豆腐を作っていましたね。

(おとうふ工房)

にがりで作ると甘くて美味しい豆腐が出来るんです。ですが、作るのは非常に難しいことや、戦時中に、にがりが統制品となり豆腐への使用が禁止され、日本国内の豆腐屋さんの凝固剤のほとんどが硫酸カルシウムに替わってしまったんです。

私が初めた頃は、愛知県で、にがりで豆腐を作ってる人っていうのは、もう皆無だったんです。

(東海農政局)

国産大豆の豆腐を作るきっかけとなったのはどういったことがありましたか。

(おとうふ工房)

2丁100円で一生懸命頑張って売っていましたが、まったくもうからないというドツボにはまりました。そんな時に友人の奥さんから、

「私はいつも200円の豆腐を買っているの。」

「何で?」と聞いたんです。

「自分の子どもに体にいいものを食べさせたいの。だから自然食の店で買っているわ」と言われ、私の頭の中には「200円」という価格だけが残り、衝撃を受けました。

(おとうふ工房)

同じような時期に、自然食品会社の社長さんから

「伝統的なものをやるべきじゃないか。輸入大豆一辺倒となっている日本の豆腐業界に一石を投じるべきだ。」

というお話もいただきました。

(東海農政局)

国産大豆を使った「200円の豆腐」を始めるきっかけになったんですね。

(おとうふ工房)

「200円の豆腐」にあこがれ、輸入大豆とグルコノデルタラクトン(凝固剤)や硫酸カルシウムで作っていた豆腐を

「自分の子どもに食べさせたい豆腐をつくろう」という想いで「国産大豆」と「にがり(粗製海水塩化マグネシウム)」でつくる豆腐に切り替えました。

(東海農政局)

国産大豆に切り替え、何か変化はありましたか。

(おとうふ工房)

当時、「自分の子どもに安心して食べさせたい。」という観点から豆腐作りをしていたところ、ちょうど世の中が「食の安全性」ということに目覚める時期がやってきたんです。

(おとうふ工房)

食中毒があったり、O157など、食の安全性が取り沙汰されています。決定的だったのは、外国産の遺伝子組み換え大豆の話が世間で注目されるようになりました。そうした時に、「国産大豆で作ります!」と打って出ました。国産大豆は遺伝子組み換えの心配がないことも重要なポイントでした。

(おとうふ工房)

ちょうど生協さんからのオファーもあり、「国産大豆」というものが自分たちの強みになっていることや新工場建設にHACCP(食品の安全性を確保するための衛生管理手法)を導入したことなどがあり、売り上げが伸びていきました。

(東海農政局)

消費者の関心はどこにあるとお考えですか。国産大豆にこだわる理由は何ですか。

(おとうふ工房)

消費者は、食の安全・安心に対する意識が高く、この意識が価格に反映されていると推測しています。

だから弊社は、豆腐に使用する大豆は、「国産大豆100%」にこだわっています。

(東海農政局)

原料の国産大豆は、どこの産地の大豆を使っていますか。

(おとうふ工房)

国産大豆を調達するために現在、東海地域(愛知県、岐阜県、三重県)のほか、北海道、北陸など(富山県、石川県、福井県、滋賀県)の大豆を年間約3,300t使用しています。そのうち1,800tが契約栽培農家からの仕入れをしているので、安定調達が可能です。

(おとうふ工房)

東海大豆検討会にも実需者として参画し、地元愛知県で契約栽培をしています。このほかに、北海道で契約栽培している新品種は、農業試験場の育種段階から携わり、地元JA、北海道庁とも連携することで栽培が実現しています。

(東海農政局)

契約栽培のメリットをどのようにお考えでしょうか。

(おとうふ工房)

現在は輸入大豆と国産大豆の価格差が少ない状況です。これから国産大豆にこだわって豆腐を作っていくには、国産大豆の安定仕入れはとても大切であること、また、国産大豆の価値を上げていくことが非常に重要であることに気が付きました。

(おとうふ工房)

ただ国産大豆を購入するのではなく、高品質なものを作ってもらい、栽培記録や農薬の使用状況なども明確にして、どのように大豆が育てられているかを知ることで、安心して豆腐がつくれるし、子どもに安心して食べさせられることができます。

(おとうふ工房)

契約栽培をすることは、弊社のメリットだけでなく、生産者の生産意欲もかきたてるという相互のメリットにもつながります。

(東海農政局)

新品種の導入にも積極的ですが、東海地域ではどうでしょうか。

(おとうふ工房)

農業・食品産業技術総合研究機構で極多収(3割増しの収穫量が期待できる)の大豆品種を開発中と聞いています。是非、東海地域でもこうした多収の大豆品種を導入してほしいところです。

(おとうふ工房)

今後、海外でタンパク質の確保が競争になっていくことが予想されており、国内で確保することは食料安全保障の観点からも大事なことだと思います。

~6次産業の地ビールで地域を盛り上げる~

(おとうふ工房)

この東海地域では、大豆が水田の裏作として栽培をしています。2年3毛作の米・麦・大豆の利用を拡大していくことも考える必要があります。弊社では、国産麦の活用として、パン以外にもビールで使用しています。

(東海農政局)

麦を利用した6次産業をつくることは重要なことですね。

(おとうふ工房)

農家の人に大豆を作ってもらうには、みんなが麦や米を消費する必要があります。

(東海農政局)

消費者が購入する機会として、ショップやレストランがありますね。

|

| ショップ風景 |

(おとうふ工房)

豆腐のほかに国産小麦と自家製のおからや豆乳を使ったパンやドーナツを作っています。

弊社のショップで豆腐やパンが購入できるほかに、弊社直営レストランの「大まめ蔵」では、メイン料理のほかに日替わり豆腐、寄せ豆腐やパンなどのバイキングをお楽しみいただけます。

(東海農政局)

取材でお昼に寄らせていただきました。

お豆腐バイキングは、様々なお豆腐をだし醤油や、オリーブオイルなどで豆腐を楽しんで食べることが出来ました。デザート豆腐もありましたね。

|

| セルフお豆腐バーはランチに付いています |

|

| デリランチプレート 税込み1,188円 |

(おとうふ工房)

日本デンマークといわれる安城市に関連会社の安城デンビール株式会社があます。若いブリュワー(ビール職人)が伝統的なドイツ系ビールの技術を継承した「ヴァイツェン、アルトビア、ボック」や地元食材を使ったビール作りに挑戦しています。自社ヴァイツェンに愛知県産生姜を加えたスパイシーな香りが特徴のビールや愛知県産山椒の爽やかな香りとほんのりスパイシーな後味のビールがあります。デンパーク内で330ml 550円(税込み)から味わえます。

(おとうふ工房)

今年、地元安城市産の大麦で地ビールの製造・販売を計画しています。このプロジェクトは、私の「オール安城市産のビールを作りたい。」という夢から始まり、地元メンバーで取り組んでいます。

(東海農政局)

どういった方が参加されていますか。

(おとうふ工房)

安城市内で大麦を栽培する「安城ビール麦の会」や酵母づくり・ホップ栽培を進める安城農林高等学校、JAあいち中央です。

(東海農政局)

お披露目はいつ頃になりそうですか。

(おとうふ工房)

完成したビールは、令和5年7月29日(土曜日)にJR安城駅前にある「アンフォーレ」で行われる「安城ビアフェスタ」でお披露目します。愛知のクラフトビールが大集合しますので、皆さんお楽しみください。

~大豆を使った食育活動で地域の子どもを素敵な大人に育てる~

(東海農政局)

「おとうふ教室」や「だいずきっず」の取り組みについて紹介してください。

(おとうふ工房)

高浜市では「こども食育ガイドライン」をつくっています。私は、高浜市こども食育推進協議会に入り、高浜市こども食育ガイドラインに掲げる食育目標((ア)食事のあいさつが自然にできる(イ)バランスのとれた食事をする(ウ)食事のマナーを身につける(エ)食事をつくれるようになる(オ)朝ごはんを毎日食べる)の達成に向けて活動しています。未来を担う高浜の子どもたちに新たな食の価値がわかる素敵な大人になってほしいという思いがあります。

(おとうふ工房)

小学校で豆腐づくりのボランティアを行うほか、NPO法人「だいずきっず」の活動として食育活動(枝豆・大豆収穫体験など)を行っています。

この活動をとおして、子どもたちが「楽しい、うれしい、おいしい」と感じてもらうことが大事なことと考えています。

(東海農政局)

新型コロナウイルスの基準が緩和されましたが、イベントは再開されていますか。

(おとうふ工房)

コロナ禍以降は、枝豆・大豆収穫体験を参加無料で行っています。また、今年3月にコロナの基準が緩和されたことを受け、数年ぶりにおから味噌作りイベントを再開しました。

~若手社員と豆腐の未来(TOFUTURE)を考える~

(東海農政局)

「おとうふ工房いしかわ」の成長戦略についてお聞かせください。

(おとうふ工房)

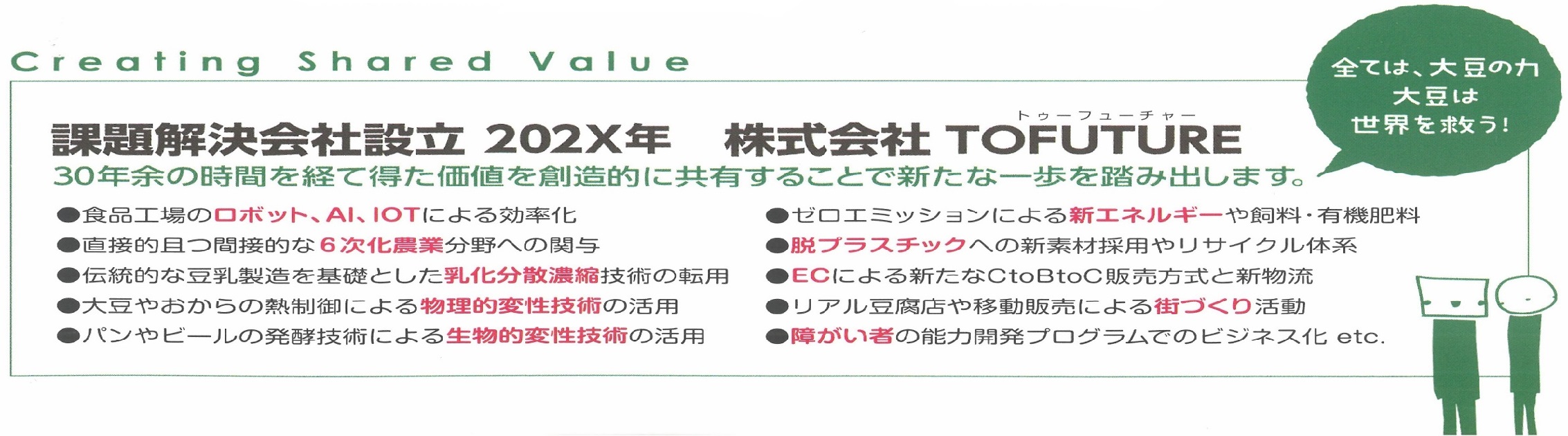

若手社員が中心となって、「我々が解決したい10の社会的課題」を考えました。

この課題解決に向け、課題解決会社「株式会社 TOFUTURE」を設立予定です。

(おとうふ工房)

弊社のトップブランド「究極のきぬ」と「至高のもめん」シリーズの豆腐容器を「減プラスチック容器」に2023年1月から変更しました。これによって、プラスチックの使用量を23%削減することになります。

容器を変更しただけではなく、リサイクル体系を始めていくための計画を進めています。

(東海農政局)

具体的なリサイクル体系は決まっていますか。

(おとうふ工房)

まずは、学校給食と生協が共同購入した容器の回収です。回収した容器は再生ペレット化し、子どもたちの環境教育に役立つものを作ろうと構想をめぐらしています。

(東海農政局)

廃油のエネルギー化に成功されたそうですが、具体的に教えてください。

(おとうふ工房)

油揚げを揚げた廃油を、おからを乾燥させる熱源の燃料として使用し、弊社の人気商品である「きらず揚げ」や「乾燥おから」の製造工程に利用しています。

廃油を捨てることなく、商品を製造するためのエネルギーとして使用できるので、非常に効果は大きいです。

(東海農政局)

これからの新しい取り組みを紹介してください。

(おとうふ工房)

スタートアップ事業の取り組みとして、おからを使った新しい商品開発を行っている企業に、当社で出た「おから」を原料として提供しています。

このスタートアップ事業に関わることによって食品業界以外につながりができ、新しい風が吹き込まれ、豆腐の新しい可能性(豆腐の未来:TOFUTURE)にもつながっていくと期待しています。

対談日:令和5年5月23日

対談場所:おとうふ工房いしかわ本社

アンケートへのご協力をお願いします

アンケートは締め切りました。

ご協力ありがとうございました。

「株式会社おとうふ工房いしかわ」サイトはこちらから

株式会社おとうふ工房いしかわ

https://otoufu.co.jp/(外部リンク)

PDF版

令和5年度「株式会社おとうふ工房いしかわ」における取り組み(PDF : 1,231KB)

お問合せ先

消費・安全部消費生活課

担当者:消費者対応班

代表:052-201-7271(内線2807)

ダイヤルイン:052-223-4651