更新日:令和7年5月19日

事務所概要

西北陸土地改良調査管理事務所の役割

公共事業として行われる農業や農村の整備は、ダムや水路、水田や畑などの「農業生産基盤」を整備する事業と、農村部の農業集落排水施設や集落道路などの「農村環境」を整備する事業に大きく分けられます。

公共事業として行われる農業や農村の整備は、ダムや水路、水田や畑などの「農業生産基盤」を整備する事業と、農村部の農業集落排水施設や集落道路などの「農村環境」を整備する事業に大きく分けられます。

このうち、「農業生産基盤」を整備する事業は、土地改良法という法律の中で、実施についての手続きなどが決められており、通常「土地改良事業」と呼ばれます。

土地改良事業は、国や県、市町村などの自治体や、農家の組織である土地改良区が行うものがあり、様々な事業が行われています。

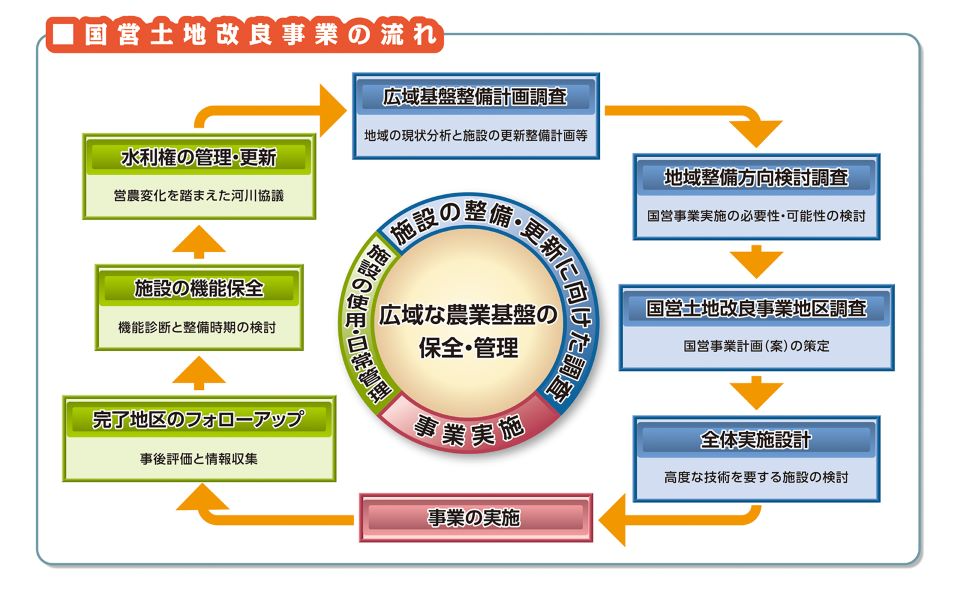

土地改良調査管理事務所は、主に国営土地改良事業を実施するための調査を行い、計画を立案し、事業全体の実施設計などを行う組織です。また、国営土地改良事業完了地区の施設機能診断調査や、地域の水利や環境などに関する情報収集を行い、基幹的農業水利施設の課題を整理するとともに、施設管理者に対して、水管理に必要な情報を提供しています。

西北陸土地改良調査管理事務所は、富山、石川、福井の3県を管轄区域としており、上記の業務を行っています。

一口メモ(越前・越中・越後)

北陸地方は畿内の大和政権に対し独立性の高い地域だったが、大化3(647年)年孝徳朝は 渟足柵(ぬたりのき(新潟市沼垂付近に設けた城柵))を 蝦夷(えみし、えびし、えぞ)地との境界(北端)と定め、7世紀後半までに大和朝廷の支配をうけるようになった。この頃は、福井、石川、富山、新潟各県は1つの地域「越」と記され、古くは「高志」、「古志」と呼ばれた。

越は701年の大宝律令によって畿内に近い地域から「越前」(福井県(若狭を除く)、石川県)、「越中」(富山県)、「越後」(新潟県)の3国へ分割され付いた名称である。

その後、718年越前から能登が分離、823年越前から加賀が分離した。

沿革

西北陸土地改良事業改良調査管理事務所の前身は、昭和38年に能登地域の農業開発に係る調査計画を推進するため、能登土地改良調査事務所として発足しました。

その後、平成元年の組織の再編統合に伴って業務内容及び調査対象範囲を拡大し、西北陸土地改良調査管理事務所に名称を変更しました。

また、業務の効率化を図るため平成2年に事務所を石川県小松市に移転し、今日に至っています。

業務の流れ

土地改良事業の実施に際し、まず当事務所が実施する業務は、対象地区を含む広域的な地域について、農地や水利用状況、農村環境などを総合的に調査することです。その後、対象地区における各種の詳細な調査を経て、地元の意向を踏まえた計画を立て、その経済性なども検討します。また、国営事業実施を見据え、事業費の積算や全体の工事計画などを決める全体実施設計を行います。なお、実際の工事については、当該地区に設置される国営事業所などが担当することになります。

事業が完了した後も、当事務所の業務は多岐にわたります。土地改良事業により造られた施設の実際の管理者(土地改良区や市町村、県など)に対しては、施設の運用や管理などの指導や助言を行うとともに、水利権の管理・更新を担当するほか、維持管理に必要な情報の提供や連絡調整を行います。また、事業完了地区に対しては、事業効果を再検証するための調査を行うほか、農業振興上の課題を把握し、新しい事業の必要性など、対応策の検討も行っています。

業務の概要

土地改良事業は、事業までの調査・計画、事業の実施、実施後の管理などのサイクルで進みます。

基幹的な農業水利施設は、多くが戦後に集中的に整備されてきたことから、老朽化が急速に進行し、耐用年数を超過した施設は年々増加するとともに、突発事故の件数も増加している。一方で、国と地方の厳しい財政状況を踏まえ、既設の農業水利施設に適切な長寿命化対策を講じることにより、既存施設の有効利用を図ることが求められています。

このようなことから、施設劣化のリスク管理を行いつつ、更新や維持管理に要する経費を平準化するなど施設のライフサイクルコストを低減し、施設機能の監視・診断、補修、補強などを機動的かつ確実に行う保全管理が主な取り組みとなります。

| 施設の整備・更新に向けた調査 |

|

| 施設の使用・日常管理 |

|

◆ 国営造成施設総合水利調整管理事業 ◆ 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業

◆ 農業水利ストック有効活用情報整備調査 ◆ 国営造成土地改良施設防災情報ネットワーク事業 |

- 各種事業制度 (農林水産省へリンク)

お問合せ先

西北陸土地改良調査管理事務所

〒923-0801 石川県小松市園町ホ85-1

電話:0761-21-9911