青森フォトレポート(令和4年度)

令和4年度

| [ 4年4月分 ] | [ 4年5月分 ] | [ 4年6月分 ] | [ 4年7月分 ] | [ 4年8月分 ] | [ 4年9月分 ] |

| [ 4年10月分 ] | [ 4年11月分 ] | [ 4年12月分 ] | [ 5年1月分 ] | [ 5年2月分 ] | [ 5年3月分 ] |

新着情報

- 飼料用作物の安定供給に向けて生産から供給・使用の各関係者による情報交換会を開催し飼料用米の本作化と利用拡大を再確認しました!(令和5年3月7日)

- 新施設が完成!メロン水耕栽培の新たな取組が始まっています。(令和5年3月1日)

- 五所川原市認定農業者協会主催の「講演会とパネルディスカッション」に参加しました。(令和5年2月28日)

- 湧き水と厳しい寒さで育む「一町田のせり(いっちょうだのせり)」(令和5年1月6日)

- ~気持ちを新たに~令和5年産りんごの生産がスタートしました(令和5年1月5日)

飼料用作物の安定供給に向けて生産から供給・使用の各関係者による情報交換会を開催し飼料用米の本作化と利用拡大を再確認しました!(令和5年3月7日 青森市)

青森県は、稲作と野菜、果実、畜産分野における農業産出額の割合が、各々概ね3割という、優れた農業構造バランスを誇るだけでなく、日本有数の米産地でもあり、国内五指に数えられる配合飼料生産地(八戸市)でもあります。

青森県拠点は、需要に応じた主食用米、戦略作物等の生産・販売が求められる中、また、輸入飼料原料の高騰が続く中、県内の農産物生産者、集出荷団体、畜産業者、県内外の飼料等生産・販売業者、その関連業者等の皆様と一堂に会し、青森県とともに、需要に応じた飼料用米の生産・販売、飼料用作物等の生産拡大に関する現状や課題などに関する意見交換を実施しました。

飼料メーカーからは「飼料用米は国内で調達できる原料として扱っている。流通コスト面からも、今後とも安定した供給をお願いしたい」、生産者からは「農家経営にとって、水田を有効活用できる飼料用米は重要な作物であり、無くてはならない」といった声がありました。また、畜産農家からは「豚に飼料用米を給餌すると脂身が甘くて美味しくなる。世界で唯一このような与え方をしているのは日本だけ。メイドインジャパンの美味しい豚肉を日本の米を使って付加価値が付けられる」といった飼料用米を中心とする国産飼料用作物の安定供給に向けた前向きな意見が出されました。

その他、安定供給を行うための保管施設や物流等の課題があることを共通認識とする情報交換会となりました。

|

|

|

||

| 情報交換会の様子 | 飼料をめぐる情勢について情報提供する 木村地方参事官 |

飼料作物の安定供給の課題について JA全農北日本くみあい飼料から情報提供 |

||

|

|

|

||

| 自給飼料増産・耕畜連携強化対策事業費(R5~R7)について青森県畜産課から情報提供 | 生産現場の声を伝える 青森県農業法人協会青年部の境谷会長 |

需要者として国産飼料の有効活用を伝える (株)木村牧場の木村代表取締役 |

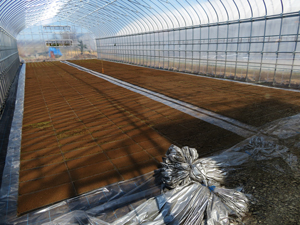

新施設が完成!メロン水耕栽培の新たな取組が始まっています。(令和5年3月1日)

青森県は、日本で5指に入るメロン産地だと知っていますか。なかでも、つがる市は県生産量の7割を誇る全国有数のメロンの産地です。ご当地では、7月上旬から9月中旬頃まで、複数品種のメロンをリレー出荷していますが、それ以降の冬場というと、雪と寒さで栽培には向かない土地柄。そこで、つがる市と県、地元生産団体で組織するつがるブランド推進会議が目をつけたのが地域の温泉。これを熱源としたメロンの通年栽培を目指し、水耕栽培の実証試験を行ってきました。

推進会議は、温泉熱を利用した施設を整備し、令和2年7月から始めた7作に及ぶ試験データから、メロンの通年栽培が可能と判断。今回、新たに経営に近い規模の施設を整備し、水耕栽培技術の確立とマニュアル化に取り組むこととしました。

プロジェクトを長年にわたり支えてきたつがる市の梶浦専門員は、「メロンという名物を通じて、地域を盛り上げていくことが重要。冬場も働ける、稼げる産地となり、地域おこし協力隊や若い人達が魅力を感じて、就農するきっかけになってもらえると喜ばしい」と話していました。

記念すべき新施設での収穫は、4月中旬頃を目指しています。

|

|

|

||

| つがる市の梶浦専門員 | 4月中旬の収穫を目指して栽培中 | 定植後の様子 | ||

|

|

|

||

| 梶浦専門員からの施設・栽培の説明 | メロンの花が次々と咲いています | 実証試験で栽培したメロン |

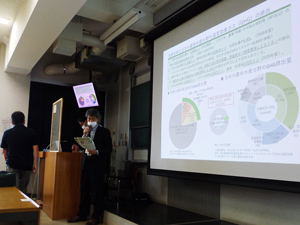

五所川原市認定農業者協会主催の「講演会とパネルディスカッション」に参加しました。(令和5年2月28日)

津軽半島の中南部、県内屈指の穀倉地帯である五所川原市で、地域農業者の意識向上を目的とした「講演会とパネルディスカッション」が3年ぶりに開催され、木村地方参事官がオブザーバーとして参加しました。

講演会では、協会会長の(株)みよし野代表渡邊洋一氏が惚れ込んだ、鳥取から日本農業を世界に発信するトゥリーアンドノーフ(株)代表の徳本修一氏を招き「これからのプロ農家は作るだけでなく、ファクト(事実)を発信しなければならない」と題し、世界に取り残されない稼げる農業経営には、失敗を恐れないチャレンジ精神、デマに負けない現場の事実が必要との想いが、体験談と共に熱く語られました。

パネルディスカッションでは、会長を座長とし、徳本氏と地域で活躍する農業法人の代表3人をパネリストに迎え、「強い農業とは何か(そのコツは)」等をテーマに意見が出されました。パネリストからは、「変化を恐れず環境に合わせたしなやかさが必要」「適地適作で自分の強み(有利なところ)を強化しては」「小さくても販売先(お客さん)を大切にして付き合ってみては」など、これからの農業経営に役立つ様々な意見が出されました。

また、木村地方参事官からは、会場の参加者からの質問などの求めに応じ、みどりの食料システム戦略を絡めた研究・技術開発や、輸出に向けた地域農業のあり方についての情報提供がされました。

80名を超える参加者は、熱い講演とパネリストの発言に、時に頷き真剣な眼差しを注ぎ、終了後も帰ることもなく、会場のあちこちで尽きぬ会話が弾んでいました。

※パネリスト:トゥリーアンドノーフ(株)代表徳本修一氏、(有)サニタスガーデン代表山田広治氏、(有)秋田谷ファーム代表秋田谷和智氏、(有)グリーンサービス代表吉田郁世氏

|

|

|

||

| 五所川原市認定農業者会長の渡邊氏開会の挨拶 | トゥリーアンドノーフ(株)徳本氏の講演 | パネルディスカッションの様子 | ||

|

|

|

||

| パネリスト(左から徳本氏、山田氏、秋田谷氏、吉田氏) | 会場参加者との意見交換 | 意見交換する木村地方参事官 |

湧き水と厳しい寒さで育む「一町田のせり(いっちょうだのせり)」(令和5年1月6日)

せりと言えば「仙台せり」を思い浮かべる方も多いと思いますが、津軽藩政時代の古くから、弘前市一町田地区で連綿と作り続けられてきた「一町田のせり」をご存知でしょうか。

豪雪地帯の水辺は大量の降雪と寒さによりすぐに凍ってしまうのですが、岩木山のふもとにあるこの地区は、山が生み出す「清水っこ(しみずっこ)」と呼ばれる豊富な湧水が流れ込んでくることで、せり田が凍らず、真冬でも収穫作業をすることができます。厳しい寒さや霜に晒されることで、香り高く歯ごたえがよい「せり」が育まれるとのこと。

取材当日は、時折、太陽が顔を出す穏やかな天候のなか、取材先の澁谷さんご夫婦は、せり田に腰まで水に浸かりながら収穫していました。その後、離れた作業小屋でも根や葉を丁寧に洗って選別するなど、湧水の恵みと共に生きながら、厳しい冷たさにも負けずに作業する姿に、こちらも身が引き締まる思いでした。

津軽の七草にも数えられる「せり」は、冬の鍋物やお正月料理には欠かせない食材の一つでもあります。脇役扱いされがちですが、彩りや香りが豊かで、根っこまで美味しく時には主役以上の存在感さえ漂わせる逸品でもあります。厳しい環境の中で湧水に育まれた香り高い「一町田のせり」を、是非、お試しあれ。

|

|

|

||

| 周囲を雪で囲まれたせり田 | 湧水が張られた水田の中に設置された ビニールハウスのせり田 |

腰まで湧き水に浸かりながらの収穫作業 (ビニールハウス内) |

||

|

|

|

||

| 根や葉を丁寧に洗って選別 | 美味しい根っこも付けて出荷します | 束ねられた香り豊かな「一町田のせり」 |

~気持ちを新たに~令和5年産りんごの生産がスタートしました(令和5年1月5日)

青森県農業の1年の幕開けにふさわしい、公益財団法人青森県りんご協会主催の、『りんご新春剪定大会』が、黒石市のりんご園で開催されました。

この大会は昭和41年から始まり、高品質のりんご生産のための剪定技術の向上・伝承を目的に、毎年、剪定作業が本格的に始まるこの時期に行われています。剪定作業は、単に樹形を整えるだけではなく、花芽の大きさや量を見ながら、樹の内側まで日光を入れ真っ赤な美味しいりんごが実るよう、不要な枝を切り落とす熟練の技術を要する重要な管理作業となっています。

この日、時折風雪が強く吹き付ける中、6名の講師がわい化樹と丸葉樹に分かれて、丁寧な解説を加えつつ剪定技術を披露しました。

集まった約1,000名の生産者の皆さんは、樹の生長と秋の実りの状態をイメージしながら講師の剪定の様子を熱心に目に焼き付けつつ、今年のりんご生産に向けて気持ちを新たにしました。

|

|

|

||

| 約1,000名の生産者が集結 10時時点の気温-1.8℃ |

あいさつするりんご協会の内山國仁会長 | 長い柄のノコギリを使って高い場所の枝を切り落とす | ||

|

|

|

||

| わい化樹剪定の様子 | 丸葉台樹剪定の様子 | 令和5年産りんご生産に向け「がんばろう三唱」 |

東北農政局「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」に選定された有限会社サンアップル醸造ジャパン(つがる市)を訪問しました(令和4年12月22日)

津軽地域では、後継者不足などの影響で、年々、りんごの木を切ってしまう農家が増えています。これを憂いていた木村愼一代表の心に浮かんだのが、若かりし頃、ドイツで出会った農家自家製のアップルブランデーでした。

木村代表は、このアップルブランデーを、遊休農地の再生、りんご産業振興の起爆剤に使えないかと考え東奔西走、苦節19年目にして、アップルブランデーの製造販売にこぎつけたとのこと。

なかでも注目すべき点は、加工用りんごを近隣農家から買い取るにあたり再生産を考慮した価格で引き取っていること。また、地域と連携し、遊休農地をりんご畑に再生するなどの取組や絞りかすを堆肥とする循環型農業の推進等を繰り広げているところにあります。

実際に飲んでみると、フレッシュなりんごの香りとかすかな酸味が喉から鼻に抜け、いかにも幸せな味わいを楽しむことができます。

木村代表は「着色具合や傷の有無等が品質に影響しない加工用りんごだからこそ、新規就農者も取り組みやすい。加工用りんごで栽培技術を磨き、その後に国内外の消費者に向けた高品質なりんごの生産に挑戦してほしいと願っている。これからもこうした取組を地域で広げ、繋いでいきたい。」と暖かくも力強い想いを語ってくれました。

青森県拠点は、未来を切り開く生産者・事業者の皆さんをこれからも応援します。

|

|

|

||

| 選定証授与式(仙台市) 木村代表(前列中央)山口取締役(前列中央左側) |

ブランデーの原料となる加工用りんご | 加工用りんごの破砕作業を拠点職員に説明する木村代表(左から2人目) | ||

|

|

|

||

| 工場(五所川原市)に設置されたブランデー蒸留釜 | 木樽で熟成されるブランデー | 青森りんごと白神酵母で作ったアップルブランデー(サンアップル醸造ジャパン提供) |

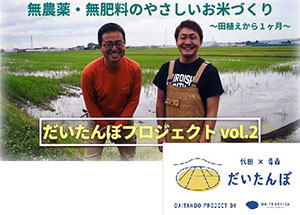

東北農政局「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」に選定された株式会社アグリーンハート(黒石市)佐藤代表にお聞きしました(令和4年12月22日)

佐藤拓郎代表取締役は、米農家の6代目として平成12年に就農した当初から感じていた、高齢化や後継者不足による離農、耕作放棄地の広がり等、地域農業の衰退を憂い、古くから続く良質米生産地の「黒石米」ブランドを守りつつ、地域農業を支え育てるため、平成29年に株式会社アグリーンハートを設立したそうです。

津軽平野の南にあり、八甲田山系を抱える風土に学び、平野部では、スマート農業技術を駆使した低コスト水田農業を実践。薬剤散布や化学肥料の影響を受けない山間部では、高付加価値を求め、手塩に掛けた有機栽培米の生産に励んでいます。

これらの取組の中に、農業と福祉の連携、学童らの農業体験や食育、就農希望者らに向けたワーキングホリデー等も取り入れ、農業や地域の魅力を発信しています。また、これらのプロセスの中で、東北地方初のノウフクJASを取得。これに有機JAS、グローバルGAPを加えた3つの認証の取得は国内には見当たらなく、唯一無二の信頼性を誇ってもいます。

令和2年には、東京のど真ん中、世田谷に直営店「DAITADESICAフロム青森」を開店、お米の定期宅配のほか、有機栽培米づくりが体験できる田んぼのオーナー制度「だいたんぼプロジェクト」を展開し、首都圏でのファン作りや、都市部と地方との交流に取り組んでいます。この制度では、農作業の様子等をFacebookやYoutubeチャンネルで発信し、都内にいながら農業体験ができるほか、収穫したお米は「代田米」として自身の名前入りパッケージで受け取ることができ、更に、現地(黒石市)での農業体験にも参加できる仕組みでもあり、関係人口の拡大にも力が注がれています。

佐藤代表は、「農業ベースで魅力を発信することで、地域の魅力を再確認してもらい、地域を活性化させていきたい。そして、持続可能な循環型有機農業を重視した地域をリードする会社を目指す。」と力強く話なされていました。

青森県拠点は、未来を切り開く生産者・事業者の皆さんをこれからも応援します。

|

|

|

||

| 選定証授与式(仙台市) 今専務取締役(前列中央) |

従業員一同 (アグリーンハート提供) |

農業体験、ワーキングホリデーの受入 (アグリーンハート提供) |

||

|

|

|

||

| 農福連携による水田の除草作業 (アグリーンハート提供) |

都市と青森を結ぶ直営店「DAITA DESICA」 (アグリーンハート提供) |

届ける農業「だいたんぼプロジェクト」 (アグリーンハート提供) |

地域を元気にする取組が、令和4年度豊かなむらづくり表彰で農林水産大臣賞を受賞しました!! (令和4年12月1日)

弘前市清水地区は、積雪寒冷地の農村地帯です。平成20年代以降、人口減少や高齢化の進行により、農地や農村機能の維持が難しい状況になっていました。その頃、地区の将来を憂いた若者らが立ち上げた組合が「農事組合法人しみず」の始まりです。

遊休農地の再生を手始めに、次第に地域の暮らしを守る取組へと発展させてきました。

また、農地の集積にも取り組み、今では地区の水田の8割を集約し、大豆の大規模生産を実現。野菜生産、りんごジュース加工受託など幅広い分野で活動を進めています。

更に、フードバンク事務所の誘致、お祭りの開催、キャンプ場の整備、子どもが通える駄菓子店舗の開設などに取り組み、地域で支え合う持続可能なむらづくりに奔走しています。

このような多方面と連携した取組は、高齢の方や障がいを持つ方の雇用だけでなく、若手農業者への支援など、地域社会の「絆を結ぶ」に連なる波及的効果として広がっています。

石山理事は「この冬には、屋根からの雪下ろし作業が楽になるよう、中南地域県民局の手も借りて、農業用ドローンを使った融雪剤の散布試験など取り組み、皆の笑顔が見たい。」と、地域を元気にする想いを語ってくださいました。

|

|

|

||

| 地域を元気にする想いを県拠点職員に語る 石山理事(左側) |

受賞式(仙台市) 石山容子理事長(中央)、石山敬理事(右側) |

障がいのある方と農福連携による ピーマン出荷作業 |

||

|

|

|

||

| ボランティアで地域の高齢者宅の除雪作業 | フードバンク事務所を誘致し連携の輪を広げる | 駄菓子無人店舗を開設、 子ども向けにアイスや菓子を販売 |

まさにりんごのカーテン!青森市では高密植栽培りんごの収穫最盛期を迎えています(令和4年11月1日)

梵珠(ぼんしゅ)農園の田中一幸さん(青森市)は、りんごの高密植栽培の先駆者のおひとり。10年目を迎える今年も、カーテン状に整備された園地いっぱいに、鈴なりに実った真っ赤なりんご(ふじ)の収穫に大忙しでした。

そのような中、高密植栽培にかける想いについて田中さんは、「慣行栽培に比べて管理作業の省力化・効率化が可能な上、面積当たりの収量の向上が期待できる。当園では8年目に収量が8t/10aを超え、今年は台風などの影響もなく品質も良好。自慢のりんごを消費者の皆さんに目と舌で味わってほしい。」と、忙しい収穫作業の合間に楽しそうに語っておられました。

県内ではまだまだ少ない高密植栽培ですが、取組農家が増えており、数年後にはりんごの真っ赤なカーテンが、県内の各地で当たり前の風物詩になりそうです。

(注)高密植栽培とは、わい小化する木を多く植栽(樹間約1m×列間約3m)する栽培方法。

|

|

|

||

| 真っ直ぐに伸びた植栽は まさにりんごのカーテン |

1本の木から1箱(約20kg)以上の収穫が | 太い枝がないので日当たりも良好 | ||

|

|

|

||

| 田中氏(左)と意見交換する青森県拠点職員 | 作業動線の単純化が作業効率の決め手 | 動線が明確なので運搬も危険が少なく効率的 |

秋晴れの下、たまねぎを通じて食育と女性の活躍を推進(令和4年10月27日)

土地改良関係の女性職員で組織する「あおもり水土里ネット女性の会」では、女性参画社会の実現を目指し、セミナーや研修会等を通じて、農村整備分野での女性の活躍を推進しています。

今回は食育がテーマ。青森市の奥内たまねぎ生産組合が毎年10月に実施するたまねぎの補植作業に参加して、移植機の実演見学、補植作業等を体験しました。来年7月には、収穫体験のほか、恒例の調理実習やたまねぎレシピコンテスト等の開催が予定されています。

親子連れで参加した会員は「数少ない女性職員の集まりで、楽しく情報交換ができ、子供には食育も兼ねた農作業体験ができてありがたいです」。保育園に通う女児は「植えるのが楽しい。来年の夏休みには、大きくなったたまねぎを掘り出して、大好きなたまねぎのお味噌汁にしてみんなと食べたい。」と、あふれんばかりの笑顔で話されていました。

|

|

|

||

| 笑顔あふれる参加者の皆さん | 作業手順を確認 | 移植機の実演 | ||

|

|

|

||

| 補植に挑戦 | 「大きくなぁれ」と親子で頑張りました | 秋晴れの元で |

「ミライへつなげ!青森りんご」を旗印に、柏木農業高校が「第6回大地の力コンペ2022」最高位のグランプリに輝きました‼(令和4年10月25日)

「大地の力(ちから)コンペ」は、民間団体が主催して農業・農村の活性化や環境保全に向けたアイデアを募るものです。

生物生産科3年課題研究果樹班の8人は、りんご産業の担い手不足を憂い、その解決策としての高密植栽培に着目。普及に当たり、専用苗木(フェザー苗木)の生産が、需要に追いついていない現実を目の当たりにして、これを打開するため、地元企業や農業団体などと連携し、自らの手で育成し普及拡大させる企画を立案したところ、その優れた発想と実効性が高く評価されました。

受賞した果樹班の面々からは、「りんご農家に寄り添ったアイデアが広く認められたことを誇りに思う。1日も早く、育成した苗木を農家に届けたい。」とのコメントとともに、「来年卒業のため、実際の苗木を育成することが叶わないのは残念だが、事業を後輩に託し、今後は側面からの活動支援に力を尽くしたい。」との決意が表明されました。

来年令和5年から、学校予算に獲得した賞金を加え、校内果樹園において、高密植栽培管理の実習と育成した苗木を農家に供給する計画が進行中とのこと。

青森県拠点は、未来を切り開く若者の皆さんを、これからも応援します。

|

|

|

||

| 果樹班の皆さんと青森拠点職員(手前) | 令和5年にフェザー苗木生育予定の実習園地 | GAP認証果樹園に入る前の注意事項の説明 | ||

|

|

|

||

| 指導の木下教諭(左端)と果樹班の皆さん | 審査会プレゼン (学校より提供) |

地元の平川市長(中央)へ班員2名が受賞報告 (学校より提供) |

雪にも負けず年間を通じて出荷している花き生産者を訪問しました(令和4年10月6日)

「アルストロメリア」の栽培に約20年以上取り組んでいる、藤崎町の奈良岡一美氏のハウスを訪問しました。

9棟のハウスでは、約10品種を超えるアルストロメリアを栽培し、JAを通じて全国に通年出荷しています。これから冬を迎えると、生育が遅くなり、出荷量は減少しますが、反面、茎が太く花芽が多く形成され、日持ちも良いとのこと。冬に咲くアルストロメリアは、夏場にはない力強さと華やかさが増すところ、皆さんの目も心も楽しませること間違いなしです。

奈良岡氏は「これから寒くなると暖房を炊き、雪が降ればハウス周辺の除雪作業もしなければならない。原油価格の高騰で燃油代がかさみ、これまでにない厳しい冬になりそうだが、自然や経済の風雪に負けず、これからもボリュームのある良い花の生産に向けてがんばりたい。」と話されました。

|

|

|

||

| アルストロメリア(ピンク) | アルストロメリア(白) | 出荷を待つアルストロメリア | ||

|

|

|

||

| 栽培ハウス内の様子 | 説明をされる奈良岡一美氏(中央) | 10月下旬から活躍する石油ボイラー |

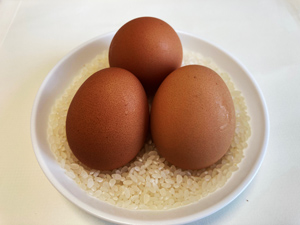

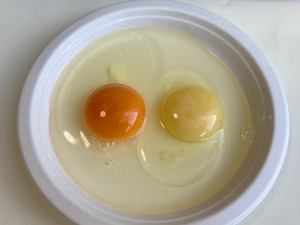

飼料用米の配合割合を高めた特殊飼料により、ブランド卵の生産に取組む養鶏業者と意見交換しました(令和4年10月6日)

藤崎町の農事組合法人トキワ養鶏では、平飼いで飼育する赤色の卵用鶏「後藤もみじ」に、青森県で育んだ飼料用米を給餌しています。この飼料用米を最大68%配合した特殊飼料を給餌した鶏から採集した卵には、特に「こめたま」と銘打って、地元直売所で販売するほか関東方面へ出荷しています。

「こめたま」は、卵黄がレモンイエローであることが特色。初めて見る人はその色に驚くそうですが、料理に使えば、「白いオムレツ」「白いプリン」「白いバウム」など、上品な旨味に加え、見た目にも楽しめる逸品に変身させるとのこと。

主任の白取孝行氏は、「飼料用米は雛の時から給餌しているので喰い付きは良い。「こめたま」は、一般の卵よりビタミンEやオレイン酸を多く含み、面白い料理に使えるので幅広いニーズもある。是非お試し願い、味と色を楽しんでいただきたい。」と話していました。

|

|

|

||

| 右から常盤村養鶏農業協同組合(販売元)の石澤代表、トキワ養鶏の白取主任、県拠点職員 | 平飼い飼育の「後藤もみじ」 | 鶏舎を管理する白取主任 | ||

|

|

|

||

| 卵は赤玉 | 左は一般の卵黄、右が「こめたま」 | 飼料用米を配合した飼料 (写真:トキワ養鶏提供) |

9(く)月6(ろ)日にちなんで、「世界黒にんにくサミット」が開催されました(令和4年9月6日)

東北初の地域団体商標「たっこにんにく」で有名な田子町で、「第6回世界黒にんにくサミット」が開催されました。サミットは黒にんにくを通じ、社会課題の克服、持続可能な社会作りに資することを目的に、あらゆる関係者が一堂に会し、その年の各分野の成果を共有するために開催され、会場には、研究者、医師、農業者、製造者、学生、消費者などのほか海外からもリモートによる多数の参加がありました。

開会にあたって、青森県黒にんにく協会の柏崎進一理事長から、「人々の健康に貢献し、黒にんにくを通して、笑顔と感動を世界へ広げていきたい」との力強い宣言がなされ、続くプレゼンテーションでは、黒にんにくに秘められた機能性成分の可能性や、フィリピンからは、初の黒にんにくの製造秘話に加え、加工による付加価値化への支援の他、にんにくの栽培技術の高度化など、様々な取組に関する講演があり、参加者は一つ一つ大きくうなずきながら聞き入っていました。

開催地田子町では、にんにく生産が始まってから今年で60年という節目の年にあたるとのこと。参加者一同のにんにくに対する情熱をそのままに、ブランド力の一層の強化と世界制覇に向けた意気込みが熱く感じられるサミットでした。

|

|

|

||

| 柔らかな食感と甘味が特徴の「黒にんにく」 | 主催者を代表して 柏崎理事長のあいさつ |

農林水産省佐藤農村政策部長のあいさつ | ||

|

|

|

||

| 田子町山本町長の あいさつ |

プレゼンテーションの様子 | 各社の黒にんにく商品 |

目の前にそびえ立つ緑のカーテン!田子町でホップの収穫作業が行われています(令和4年8月24日)

青森県内唯一のホップ生産販売農家、田沼義行さんを訪問し、ホップの出来ばえなどを伺いました。

夏の炎天下、園地では5メートル程の高さにまで伸びたホップの刈取作業の真っ只中。作業場に運ばれたホップは、その後摘花機で毬花(まりはな)と蔓に切り離し、毬花を熱風で約12時間乾燥させ、専用袋に詰めて出荷されます。毬花は全てベルトコンベアーで流れていくため、乾燥調製に係る運搬作業は最小限で済むとのことでしたが、作業場は乾燥機の60℃近い熱風と田沼さんの情熱が漂い、汗だくの取材となりました。

ホップの生育は、7月中旬頃の開花期までは順調だったものの、8月の日照不足により収量は約2割減と見込まれていますが、「品質は良好で風味も満足いただける!」と胸を張っていました。収穫作業は、毬花が成熟した8月17日から約20日間で行う予定とのこと。田沼さんご夫婦は優しい笑みを浮かべながら「爽やかな香りが決め手となる良質なホップを使ったビールを消費者の皆さんに美味しく飲んでもらいたい。」と話され、ホップの収穫作業に勤しんでいました。

|

|

|

||

| ホップの収穫作業 | 毬花の小さな黄色い粒が 苦みと香り成分の「ルプリン」 |

高所作業台車を使用して取り残しの蔓を収穫 | ||

|

|

|

||

| ベルトコンベアーで流れる毬花を手作業で選別 | 平型乾燥機で底から60℃の熱風を送り毬花を乾燥 | 田沼義行さん(左)と妻の寛子さん(右) |

エネルギーで青森を牽引する「はちえき」がキクラゲ栽培を始めました!(令和4年7月29日)

地域密着型エネルギー事業で名を馳せる「八戸液化ガス株式会社」(本社:八戸市・略称:はちえき)が七戸営業所敷地内で、キクラゲの菌床栽培を始めました。

はちえきは、2014年に太陽光発電事業に参入。2021年には、事業の多角化を目指し、営農型太陽光発電の取組にチャレンジ。太陽光パネルの下でキクラゲ250床を試験栽培し、取引先の飲食店へ無償提供したところ、「肉厚でうまい!」と絶賛され、確かな手応えを感じたとのこと。

今年は、1,000床に増産。「七戸きのこファームキクラゲ」の名で、青果市場や飲食店などへの出荷販売を計画中。先行販売した道の駅では、すでにリピーターからの追加注文が相次ぎ、増産の励みだけでなく、次の農業分野への進出にも期待を膨らませているそうです。

ビタミンDや食物繊維は豊富で低カロリー、見た目によらず歯ごたえがクセになる食感の「キクラゲ」を食べて、暑い夏を乗り切りましょう!

|

|

|

||

| 収穫を待つキクラゲ | 遮光ネットに囲まれた栽培スペース | キクラゲ菌床の並んだパイプ棚 | ||

|

|

|||

| キクラゲ栽培の熱いお話しを伺う | 道の駅での販売風景 消費者から大好評 |

第50回全国豆類経営改善共励会で農林水産大臣賞を受賞された野呂修聖氏の栄誉を称え喜びを分かち合いました(令和4年7月20日)

野呂さんは、土壌診断やほ場条件に応じた資材や施肥の施用、こまめな排水設備の点検・修復、堆肥化した稲わら・くず大豆等による土づくり、工夫をこらした耕起を施すなどして、天候の影響を受けにくい大豆の生産に取組み、令和3年では、県や全国を大きく上回る271kg/10aの単収、98%の上位等級比率と、まさに高品質・多収生産の手本とも言うべき実力を発揮されています。

また、高い技術と経験、実績を背景とした栽培講習会や研修を企画するなどして、日々、地域の大豆栽培の底上げに力を注いでおられます。

共励会では、これらの取組みが高く評価され、「大豆・家族経営の部」の最高位、農林水産大臣賞の受賞となりました。

授賞後のあいさつでは、「ようやく父と肩を並べられた(注)。これを機により一層精進を重ねたい。」との意気込みを、意見交換の場では、栽培技術や管理に関することだけでなく、これからの経営や地域貢献、農政などへの思いを、熱く力強く語ってくれました。

(注)父、野呂幸三郎氏は第19回全国豆類経営改善共励会で農林水産大臣賞を受賞。

|

|

|

||

| 祝辞を述べる木村地方参事官 | 表彰状授与の様子 | 賞状を手にする野呂夫妻と木村地方参事官(左) | ||

|

|

|

||

| 受賞の喜びと今後の抱負を語る野呂修聖氏(左) | 意見交換で大豆の栽培技術を説明する野呂修聖氏(中央) | 大豆の栽培管理等についての質問をする東北農政局担当者(右) |

弘前大学農学生命学部の皆さんと「みどりの食料システム戦略」をテーマに意見交換を行いました(令和4年7月13日)

弘前大学(弘前市)吉仲怜助教が担当する農業経営管理論の講義時間をお借りして、国際園芸農学科3年生を中心に39名の受講生の皆さんと、事前告知なし、飛び込みでの意見交換を行いました。

当初とまどいを見せていた学生の皆さんも、次第に「みどりの食料システム戦略」に関心を抱いてくれて、意見交換では、「食品残さを飼料として再利用する際に、例えば、食物連鎖の中で魚類の内臓に蓄積された重金属が、食べた家畜に濃縮され、ひいては人の健康に影響を及ぼすおそれはないか」などの課題が提起されました。

ほかに「農林水産業のこれからを担うのは私達の世代と考えている。これから就農する若者や廃れつつある農山漁村、地域コミュニティなどへの支援はどうなっているのか」、「水田に関する補助金の話題を耳にする。コメ余りの中、なぜ、水田を守るために税金を使う必要があるのか」などといった農政全般に及ぶ質問が多数あり、学生の皆さんが、自身の将来だけでなく、日本の農業の将来に強い危機感と関心を持って学んでいることがひしひしと伝わってきました。

青森県拠点では、生徒や学生さんを対象に、時機に応じた農政の紹介や意見交換を行っていますので、興味を覚えた方は当拠点にご一報ください。

|

|

|

||

| 吉仲助教(奥)と意見交換 | 吉仲助教(左)、木村地方参事官 | 教室の様子1 | ||

|

|

|

||

| 教室の様子2 | 教室の様子3 | 教室の様子4 |

田んぼに出現した、壮大な元祖「田んぼアート」が見頃を迎えています(令和4年7月13日)

田んぼをキャンバスに、色とりどりの稲を絵の具に見立てた芸術品、「田んぼアート」が、発祥の地、田舎館村で見頃を迎えています。

新型コロナウイルス感染症の影響で3年ぶりの開催となる今年、第1会場(田舎館村役場)には、東西の美をイメージした、「モナリザ」と「湖畔」が描かれています。

特に、「モナリザ」は、平成15年度にも描かれたリベンジ作品。19年の歳月の中で、作画に展望台から見た際の遠近法を取り入れるなどして、劇的に芸術性が向上しています。

また、第2会場(道の駅いなかだて「弥生の里」)では、「縄文から弥生へ」をテーマに、岩木山を背景にした狩猟や稲作の様子が勇大に描かれています。

田んぼアートの見頃は、両会場ともに8月中旬まで続きますが、稲穂の色づきと共に、日々趣のある景色と変化を見せつつ、観覧しても飽きさせないこと間違いなし。

観覧する際は、新型コロナウイルス感染症対策をして、施設係員の指示に従っての観覧をお願いします。

|

|

|

||

| 劇的な進化を遂げた 名画「モナリザ」 |

第1会場の「モナリザと湖畔」 | 名画「湖畔」 | ||

|

|

|

||

| 平成15年度作品「モナリザ」 (田舎館村役場提供) |

第2会場の「縄文から弥生へ」 (田舎館村役場提供) |

7色の稲を組み合わせて 細かな色合いを表現 |

今年もおいしい「ニンニク」ができました(令和4年7月6日)

「ニンニクの町」田子町の「有限会社沢田ファーム」を訪問し、沢田宏和専務取締役と意見交換を行いました。

コロナ禍により、今まで外食需要が大きく減少してきたところだが、最近の回復基調に歩調を合わせ、ニンニクの出荷量も回復してきているとのこと。沢田専務は「マスクを付けることが習慣となり、あまり匂いを気にせずニンニク料理を食べてもらえるのかなぁ」とつぶやいていました。

今年の田子のニンニクは玉伸びが良く品質も良好とのことですので、今夏の猛暑対策にニンニクでスタミナをつけてみてはいかがでしょうか。

ちなみに沢田専務のおすすめの食べ方は、「旬のニンニクで旬の鰹を食べること」だそうで、「最高に美味しい!」と明るく力強い笑顔でおっしゃっていました。

|

|

|

||

| ニンニク畑での沢田専務 | 収穫されたニンニク | 茎切・根切作業 | ||

|

|

|

||

| 選別されたニンニク | 乾燥後のニンニク(左)外皮をむいたニンニク | 沢田専務(左)と県拠点職員 |

「食品価格動向調査」に協力いただいた食品販売業者に東北農政局長から感謝状が贈られました(令和4年6月9日)

国民の生活にとって関心の高い食品の小売価格。この調査に長年にわたり協力頂いた、株式会社マエダ「マエダストア虹ヶ丘店」に対し、青森県拠点地方参事官から東北農政局長の感謝状を贈呈しました。

贈呈後の意見交換では、前田順一店長から、「6月に入り、各種食品の値上げなどの影響から、消費行動は鈍っていると感じている。当スーパーで値上をするときは、消費者に対し2~3ヵ月前から広告等によりアナウンスして理解を求めている。店舗にとって消費者との信頼関係を築き保つことがもっとも重要。」とのお話をいただきました。今後も当支局に対する情報提供や、価格動向等に関する意見交換をお願いしたところ快諾していただきました。

|

|

|

||

| 感謝状贈呈の様子 (マエダストア虹ヶ丘店事務室) |

感謝状を手にする前田店長(右側) | 意見交換の様子 |

トンネルマルチを外したら、青々と伸びたにんじんの葉が風に揺れていました(令和4年5月18日)

五月晴れの中、青森県上北地域、六戸町の竹内望さんのにんじん畑では、トンネルマルチの片付け作業を行っていました。

生産は産地リレー(千葉→青森→北海道)で、6月下旬~7月に収穫・出荷することを目的に、播種はまだ肌寒い3月下旬となるため、寒さに強いトンネルマルチで生産しています。

竹内さんは、「トンネルマルチの支柱は約70cm毎に設置しており、1列約130mでは185本ほどになる。抜き取りは簡単だけど本数が多いから運搬が大変。今は、抜き取りと運搬ができる機械があるので助かっている。」と、作業の合間に話してくれました。

上北地域では、にんじんの他、にんにく、ながいもなどの野菜の生産が盛んです。

多忙な作業の中、竹内さんは、「今のところ、にんじんの生育は例年並みだが、乾燥が続いているので雨が少しほしいところ。上北のおいしい野菜をたくさんの人に味わってほしい。」との声を残し、再び長いうねの支柱抜き作業に戻っていきました。

|

|

|

||

| トンネルマルチを設置した畑の様子 (JAおいらせ六戸支店提供) |

5月上旬のトンネルマルチ内の様子 (JAおいらせ六戸支店提供) |

10cm程度に生育した にんじんの葉) |

|

|

| 竹内さん(右)と県拠点職員 | トンネルマルチの支柱を抜きとる作業の様子 |

県内初のバイオマスプラントで地域資源を持続可能なエネルギーへ(令和4年5月17日)

青森県十和田市に新設された「バイオガスエネルギーとわだ」を訪問し、意見交換を行いました。

本施設は、廃棄物処理のスペシャリスト県南環境保全センター(株)が運営する県内初、東北地域で3番目となる地産地消型バイオマスプラントです。県南地域の食品関連事業者の有機汚泥や食品残さ、野菜くず等を受入れ、発酵槽で発生させたメタンガスを、電気と熱(温水)に変換して施設内で利用するほかに、余剰電力を売電しています。また、ガスを取り出した後の発酵残さは肥料化して農家に還元され、リサイクルループが構築されています。廃棄物の処理量は約80トン/日、年間発電量約525万kWh(一般家庭1,100世帯分相当)を見込んでいます。

今後は、肥料化する際に発生する消化液の液肥利用の検証や、食品残さ等の搬入先、搬入量を拡大するなど、地域の環境負荷低減にもっと役立つ施設を目指したいと力強く話してくださいました。

|

|

|

||

| 処理施設棟での説明の様子 | ながいも・ごぼうの残さ受入れ | 発酵残さを肥料化した製品(左)と液肥を検証している消化液(右) | ||

|

|

|

||

| 発酵タンクと発電機 | 発電量と供給量を表示するパネル | 意見交換の様子 |

本州最北端の気候を生かした夏秋いちごの収穫が始まりました(令和4年5月16日)

青森県下北半島の北東部、東通村の村田睦夫さんのハウスでは、真っ赤に色づいた夏秋いちごの収穫が始まっています。

村田さんは、「収穫は始まったばかりで、6月にはピークを迎える。今は笑って話していられるけど、いちごは毎日収獲しなければならず、これからも随時定植しないといけない。ピーク時は、パート従業員をフルに雇用しても、夜中までパック詰め作業が続く。何かと大変であるがその分見返りがあるので頑張れる。」と話してくれました。

下北地域の夏秋いちごは、冷涼な気候を生かして、関東や九州などの産地で供給量が低下する夏場に出荷できるのが強味。毎年のように若手の就農者が増え、地域の主力作物となっています。

|

|

|

||

| 収穫を迎えるいちご | 奥行き約50mのいちごハウス | 意見交換の様子 |

りんごの花が満開のほ場にて、摘花作業が行われていました(令和4年5月6日)

桜前線が北海道に渡った数日後、青森県ではりんごの花が一斉に開花します。

青森県のほぼ中央に位置する黒石市の木村謙典さんのりんご園地では、りんごの花が満開となり、真ん中の花(中心花)を残して周りの側花を摘み取る、摘花作業が行われていました。

木村さんからは、「5月4日は県内に暴風警報が発令されるなど、風が強く開花もまばらだったが、気温が上がった5月5日に一気に開花した。人工授粉により結実を確実にして、摘花作業で品質の良いりんごを生産したい。」との力強いコメントをいただきました。

|

|

|

||

| 摘花作業の様子 | りんごの花は1つ中心花の周りに 平均4つの側花があります |

意見交換の様子 |

指定棚田地域でスマート農業用機械の実演会が開催されました(令和4年5月6日)

黒石市が、指定棚田地域でもある大川原地区で、ロボットトラクター(無人)と直進アシストトラクター(有人)の実演会を開催しました。

髙樋市長の「ドローンやロボットトラクターの活用など新たな農業への取組が進められている。実演会をとおして先端技術の導入を検討してほしい。」との挨拶に続いて行われた実演会では、作業領域の隅4点を登録されたロボットトラクターが、ほ場内を最適経路で自動走行し、参加者の耳目を一身に集めていました。また、障害物を検知した際には自動停止するなどの機能があり、安全面などへの配慮も万全とのこと。

メーカーの担当者によれば、津軽地方での実演は今回が初めてだったそうで、参加した生産者からは、「ロボットトラクターの性能に驚いた」「安全性が高くて便利」「もう少し安ければ」など、さまざまな声が上がり、スマート農業への関心の高さが伺えました。

|

|

|

||

| 実演会は中山間地域の ほ場で実施 |

直進アシスト機能トラクターの実演 ※あくまでもメーカーによるデモンストレーションです。自動操舵機能使用中でも運転者が責任を持って前方及び周囲を監視し、安全確認を行ってください。 |

実演会に先立ち 髙樋市長が挨拶 |

||

|

|

|

||

| 登録ポイントで転回する ロボットトラクター |

無人操作は小型のタブレット端末と リモコンで操作 |

実演会には生産者・関係機関含めて 約40名が参加 |

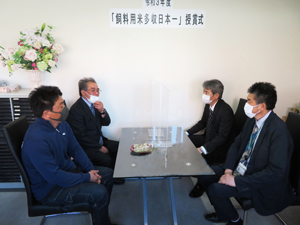

2年連続の受賞。たゆまぬ努力と更なる研鑽に努める決意。令和3年度「飼料用米多収日本一」授賞式(令和4年4月19日)

五所川原市の高橋俊惠さんが、令和3年度の「飼料用米多収日本一」単位収量の部において農産局長賞を受賞し、ご自宅にて授賞式を行いました。授賞式には佐々木孝昌五所川原市長も出席し、祝辞を述べられました。

平成27年に約6haから始めた飼料用米は10.4haに拡大。栽培に密苗やラジコンヘリコプター等の新しい技術を取り入れ、作付面積が10haを超える中で852kg/10aの多収を実現。昨年の協同組合日本飼料工業会会長賞に続き2年連続受賞の快挙を達成しました。高橋さんは「今年も名誉ある賞をいただき感謝している。今後も地域農業の発展に寄与していきたい。」と喜びを語りました。

授賞式後、木村勝彦地方参事官は、高橋さん、ご子息の佑典さん、五所川原市経済部農林政策課の一戸課長と意見交換を行い、令和4年産の作付及び生育状況、自動運転測位システムGNSS基地局の設置状況や稲わら利用の事業等について、活発な意見を交わしました。

|

|

|

||

| 表彰状授与 高橋俊惠さん(右)、木村地方参事官(左) |

賞状と盾を手にする高橋さんとご家族(中央3名)、木村地方参事官(左)、佐々木五所川原市長(右) | 高橋俊惠さん(左奥)、佑典さん(左)、木村地方参事官(右奥)、一戸課長(右)との意見交換 | ||

|

|

|

||

| 喜びを語る高橋さん(左) | 芽吹き始めた令和4年産の水稲苗 (育苗ハウスの様子) |

家畜の飼料として 有効活用される稲わらロール |

過去の青森フォトレポート

| 令和3年度 | 令和2年度 | 平成31年度・令和元年度 |

お問合せ先

青森県拠点〒030-0861 青森県青森市長島一丁目3番25号(青森法務総合庁舎)

代表:017-775-2151