福島フォトレポート(令和5年度)

令和5年度

| [ 5年4月分 ] | [ 5年5月分 ] | [ 5年6月分 ] | [ 5年7月分 ] | [ 5年8月分 ] | [ 5年9月分 ] |

| [ 5年10月分 ] | [ 5年11月分 ] | [ 5年12月分 ] | [ 6年1月分 ] | [ 6年2月分 ] | [ 6年3月分 ] |

新着情報

- 郡山市の「かたひらの畑」を訪問し、意見交換を行いました。(2024年3月21日)

- 福島市の食品製造事業者(有)やない製麺・代表取締役箭内一典氏と松井地方参事官が意見交換を行いました。(2024年3月19日)

- 「就農支援に関する勉強会」を開催しました。(2024年3月14日)

- 福島県食品産業協議会の産学官交流会に出席しました。(2024年3月7日)

- 福島県消費者団体連絡協議会実施の令和5年度「食品ロス削減に関するアンケート」に関して情報提供していただきました。(2024年3月4日)

- 福島地方気象台と凍霜害に関する意見交換を行いました。(2024年2月22日)

- 福島県立岩瀬農業高等学校 園芸科学科、ヒューマンサービス科1年生の皆さんへ「みどりの食料システム戦略」に関する授業を行いました。(2024年2月20日)

- 西郷村のルバーブ生産者と意見交換を行いました。(2024年2月14日)

- 福島市の野菜生産者・今野拓也さん(れぎゅーむれぎゅーむ代表)が福島県拠点を訪れ、松井地方参事官と意見交換を行いました。(2024年1月29日)

- 会津坂下町、柳津町、湯川村と東北農政局との意見交換会を開催しました。(2024年1月18日)

郡山市の「かたひらの畑」を訪問し、意見交換を行いました。(2024年3月21日)

郡山市の「かたひらの畑」は、和田 庄司(わだ しょうじ)さんが2019年に立ち上げたユニバーサル農園です。障害の有無や年齢などは関係なく、誰もが対等な立場で参加できる農園で、メンバーが自分の区画を担当して野菜を作ったり、保育園や小学校、障がい福祉サービス事業所、高齢者施設の方などが、かたひらの畑を訪れて農業体験をしています。

和田さんからは、「畑で収穫した野菜のおすそ分けや物々交換などを通して、販売では得られない、人とのつながりや支え合いの関係を生み出しています。」とお話しいただきました。

|

|

|

|

畑で作業中の和田さん |

作業の様子 |

畑で収穫した野菜を皆さんで味わっています |

|

|

|

|

小学生の農業体験の様子 |

畑でひと休み |

かたひらの畑の様子 |

福島市の食品製造事業者(有)やない製麺・代表取締役箭内一典氏と松井地方参事官が意見交換を行いました。(2024年3月19日)

3月19日、福島市の食品製造事業者である(有)やない製麺・代表取締役箭内一典氏と松井地方参事官が意見交換を行いました。

(有)やない製麺は、県内産小麦を使った麺の製造を行っているほか、県内地場産品のあおさを使った麺の商品開発を福島大学と共同で取り組んでいます。

|

松井地方参事官(左)と意見交換をする(有)やない製麺代表取締役の箭内一典氏(中央)と田倉工場長(右) |

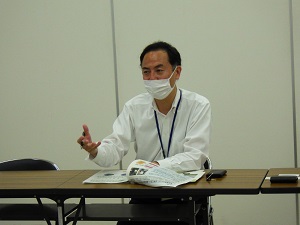

「就農支援に関する勉強会」を開催しました。(2024年3月14日)

3月14日、福島県拠点において、福島県農業経営・就農支援センターから講師をお招きし、また震災復興室からの参加を得て、「就農支援に関する勉強会」を開催しました。

勉強会では、福島県農業経営・就農支援センター事務局長の大波 恒昭(おおなみ つねあき)さんから活動経過及び実績についてお話しいただき、同じくセンターの佐藤 淳平(さとう じゅんぺい)さん、小原 稔(おばら みのり)さんから相談者の現状の把握と課題整理、多様な経営課題等への対応の難しさなどについての説明の後、活発な意見交換が行われました。

|

|

|

| 福島県農業経営・就農支援センターの(左から)大波さん、佐藤さん、小原さん | 意見交換の様子 | 勉強会の様子 |

福島県食品産業協議会の産学官交流会に出席しました。(2024年3月7日)

3月7日、福島市のウェディングエルティにおいて開催された、福島県食品産業協議会の産学官交流会に出席し、松井地方参事官が来賓として挨拶を行いました。

|

|

| 来賓挨拶する松井地方参事官 | 会場の様子 |

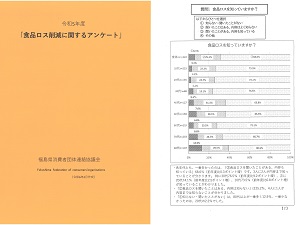

福島県消費者団体連絡協議会実施の令和5年度「食品ロス削減に関するアンケート」に関して情報提供していただきました。(2024年3月4日)

福島県消費者団体連絡協議会では、消費者を対象にした「食品ロス削減に関するアンケート」を実施し、その結果を公表しています。回答者の約3分の2が食品ロスを「知っている」と答える一方で、食品を捨ててしまう理由として、傷ませてしまったためという回答が多く、できる限り食品ロスについて関心を持っていただけるよう周知したい等とのお話を田崎事務局長からお聞きしました。

参考リンク:福島県消費者団体連絡協議会によるアンケート結果(福島県消費生活課ホームページ)

https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16005b/annkeito.html

|

|

| 田崎事務局長(写真右)からの情報提供 | アンケート結果(一部抜粋) |

福島地方気象台と凍霜害に関する意見交換を行いました。(2024年2月22日)

福島県拠点では、福島地方気象台と連携し、生産者へ気象情報の提供を行っています。今回は福島地方気象台を訪問し、気象台から霜に対する取組や気象情報等の解説を受け、福島県拠点からは、生産者との意見交換で出された霜の被害やその対策についての情報提供を行いました。

春の遅霜に向けて、今後も連携を深めていきたいと思います。

|

|

|

気象台からの気象情報の解説の様子 |

気象台からの凍霜害に対する取組の情報提供の様子 |

|

|

|

福島県拠点からの情報提供の様子 |

気象台から多くの職員の方にご参加いただきました |

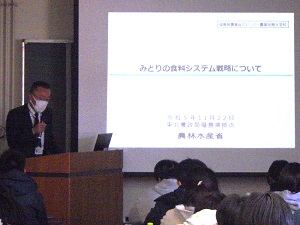

福島県立岩瀬農業高等学校 園芸科学科、ヒューマンサービス科1年生の皆さんへ「みどりの食料システム戦略」に関する授業を行いました。(2024年2月20日)

2月20日、福島県立岩瀬農業高等学校 園芸科学科、ヒューマンサービス科1年生の皆さんへ「みどりの食料システム戦略」の授業を行いました。

講義終了後、生徒の皆さんには農業従事者の確保、有機農産物、農福連携や食品ロスなどのテーマでグループ討議・発表をしていただきました。

|

|

|

「みどりの食料システム戦略」授業の様子 |

グループで活発な意見交換が行われました |

西郷村のルバーブ生産者と意見交換を行いました。(2024年2月14日)

2月14日、西郷村でルバーブを生産している、株式会社ルバーブの島田農園の代表取締役 島田 弘美(しまだ ひろみ)さんと意見交換を行いました。島田さんのお父様がルバーブを育てており、幼いころからルバーブジャムを毎日食べていたという島田さん。この美味しさを皆さんに伝えたいと、会社員から農家へ転身し、生のルバーブや加工したジャムなどを販売しています。

また、島田さんは西郷村の農業委員も務めています。「農業をやってみて、自然を通して得られる喜びを感じています。農業委員としても、地域の農地を守り、活性化につなげていきたいです。」とお話しいただきました。

|

|

|

ルバーブの魅力を伝える島田弘美さん |

赤いルバーブ |

福島市の野菜生産者・今野拓也さん(れぎゅーむれぎゅーむ代表)が福島県拠点を訪れ、松井地方参事官と意見交換を行いました。(2024年1月29日)

1月29日、福島市の野菜生産者・今野拓也さん(れぎゅーむれぎゅーむ代表)が福島県拠点を訪れ、松井地方参事官と意見交換を行いました。

今野さんは、「みどりの食料システム法」に基づく実施計画認定(みどり認定)県内第1号です。重油ボイラーにヒートポンプを組み合わせて重油の使用量を減らし、温室効果ガスの排出量削減につなげたいと話してくださいました。今年夏からパプリカのハウス栽培に取り組む予定です。

|

|

| 今野拓也さん(右)と松井地方参事官(左) | 意見交換の様子 |

会津坂下町、柳津町、湯川村と東北農政局との意見交換会を開催しました。(2024年1月18日)

1月18日、福島県湯川村の道の駅あいづ 湯川・会津坂下において、「会津坂下町、柳津町、湯川村と東北農政局との意見交換会」を開催しました。

この意見交換会には、会津坂下町長、柳津町副町長、湯川村長及び各町村農政担当者に出席いただき、水田に関するビジョン、電気代高騰、地域計画の策定、もみ殻の再利用、スマート農業などについて、東北農政局幹部職員と意見交換を行いました。

|

|

|

| 東北農政局 前島局長 | 会津坂下町 古川町長 | 柳津町 矢部副町長 |

|

|

|

| 湯川村 佐野村長 | 意見交換会の様子 | 福島県拠点 松井地方参事官(写真右) |

鏡石町で農福連携に取り組む、就労継続支援B型事業所 牧場の恵と意見交換を行いました。(2024年1月16日)

鏡石町の岩瀬牧場内にある牧場の恵では、酪農による農福連携を行っています。牛舎ではブラウンスイス25頭を飼育しており、生乳はヨーグルトに加工して、県内のスーパー等で販売しています。

牧場の恵を運営している、株式会社ハンドレッド代表取締役 栢本 直行(かやもと なおゆき)さんからは、「事業所の利用者の皆さんが自立した生活を送っていけるように、いずれは米や野菜の生産・加工にも取り組みたいです。」とお話しいただきました。

|

|

|

株式会社ハンドレッド代表取締役 栢本 直行さん |

牛舎の様子 |

福島県立湖南高校「蕎麦プロジェクト」収穫祭が行われました。(2023年12月18日)

12月18日、福島県立湖南高校全校生徒による「蕎麦プロジェクト」収穫祭が行われました。

収穫祭には、同窓会長をはじめ「蕎麦プロジェクト」に携わる地域の方々が招待され、石臼挽き体験や1年生による合唱「大地讃頌」(だいちさんしょう)、同窓会長奥様や校長、教頭、先生方による「湖南蕎麦口上」が披露されたあと、全校生徒と地域の方々がグループになって蕎麦打ち、試食会も行われました。生徒の皆さんが手際よく蕎麦打ちをする姿には目を見張りました。

今年は目標の100キログラムを超える100.5キログラムの蕎麦の実が収穫されたそうです。

|

|

|

| 石臼挽きを体験する生徒の皆さん | 1年生による合唱「大地讃頌」 |

「湖南蕎麦口上」の風景 |

|

|

|

|

生徒皆さんの蕎麦打ち風景 1 |

生徒皆さんの蕎麦打ち風景 2 |

生徒皆さんの蕎麦打ち風景 3 |

田村市のエゴマの搾油作業が最盛期を迎えています。(2023年12月12日)

エゴマ搾油北部作業所(田村市船引町)では、近隣の農家が自家消費用として栽培したエゴマを持ち込みエゴマ油に加工しています。洗浄機、乾燥機、自動油圧搾油機、焙煎機などを使い、生搾りと焙煎のエゴマ油ができます。

田村市エゴマ振興協議会の根本会長は、「長年、搾油所で搾油をしてきたおかげで、乾燥・調製技術やエゴマの品質向上に繋がっている。今年もよいエゴマ油ができました。」と話されていました。

|

|

|

|

エゴマ(黒種) |

焙煎機での焙煎 |

焙煎したエゴマの粗熱をとる |

|

|

|

|

油圧搾油機での搾油 |

エゴマ油のビン詰め |

ビン詰めしたエゴマ油 |

福島県授産事業振興会から講師をお招きし、勉強会を開催しました。(2023年11月28日)

11月28日、福島県拠点において、福島県授産事業振興会から講師をお招きし「農福連携に関する勉強会」を開催しました。

勉強会では、農福連携コーディネーターの渡部 栄昭(わたなべ ひであき)さんから、福島県の農福連携事業におけるマッチングの取り組みの現状と課題について御講演をいただき、その後、活発な意見交換が行われました。

|

|

|

| 挨拶をする松井地方参事官 | 講師の福島県授産事業振興会 農福連携コーディネーター 渡部栄昭さん | 勉強会の様子 |

福島県農業総合センター農業短期大学校の学生へ講義を行いました。(2023年11月22日)

11月22日、福島県農業総合センター農業短期大学校の2年生45名の学生の皆さんに、みどりの食料システム戦略と米をめぐる状況についての講義を行いました。

参加した学生の皆さんは、それぞれの講義に対して熱心に耳を傾けていました。

|

|

|

講義の様子1(笠原総括農政推進官) |

講義の様子2(髙橋総括農政業務管理官) |

高校生が運営する「そば食堂」。多くの方がおいしいそばを堪能していました。(2023年11月17日)

福島県立会津農林高等学校 地域創生科の生徒が運営する「そば食堂 楽々創(らくらくそう)」が開店しました。開店に向け、生徒が、そば打ち技術の習得、接客まで綿密に準備を行いました。今シーズン予定されている3回の開催は、予約開始早々にいっぱいになったとのことです。

|

|

|

| そば食堂「楽々創」外観 | 提供されるそば 画像提供:会津農林高校 |

そばを味わう多くのお客様 |

|

|

|

| 厨房で配膳準備する生徒 | 接客も心を込めて | 食堂の隣では高校で栽培した農産物等を販売しています |

令和5年度耕畜連携推進検討会を開催しました。(2023年11月16日)

11月16日、福島県拠点において、令和5年度耕畜連携推進検討会を開催しました。検討会には稲作農家、養鶏事業者、農業団体及び自治体関係者が出席し、今年度実施した耕畜連携モデルの実証結果と課題等について議論を交わすなど、耕畜連携の更なる推進に向け活発な意見交換が行われました。

|

|

|

| 挨拶する松井地方参事官 | 検討会の様子 | 実証に取り組んだ稲作農家の合同会社 金谷村守りソーラー代表社員 佐藤 修一さん(左) |

湖南高等学校「蕎麦プロジェクト」で脱穀・選別作業を行いました。(2023年11月9日)

11月9日、福島県立湖南高等学校1年生と3年生40名が、10月20日に刈り取ったそばの脱穀と選別作業を行いました。昔ながらの足踏み脱穀機と唐箕などを使い、昔ながらの手作業で行いました。収穫したそばは、12月18日の収穫祭で、お世話になった地域の方々に振舞われる予定です。

|

|

|

|

手刈りしたそば |

脱穀(床に叩いて実を落とす) |

足踏み脱穀機による脱穀 |

|

|

|

|

脱穀したそばの実 |

唐箕による選別 |

選別した後のそばの実 |

昨年の大雨で大きな被害を受けた喜多方市の「上堰棚田」において、堰の復旧・補修作業が行われました。(2023年11月4日)

「つなぐ棚田遺産」に認定されている喜多方市の「上堰棚田」(うわぜきたなだ)で、ボランティアも協力し、山腹を流れる水路(堰)の復旧・補修作業が行われました。穏やかな天候にも恵まれ順調に作業は進み、その後、芋煮会も行われ、参加者は秋の山里を堪能しました。

|

|

|

|

ボランティア参加の復旧作業 |

地元の方と協力しての作業 |

作業後の芋煮会 |

田村市エゴマ振興協議会のエゴマ収穫作業を取材しました。(2023年11月2日)

令和5年1月に地理的表示(GI)制度に登録された「たむらのエゴマ油」を販売する田村市エゴマ振興協議会で11月2日にエゴマ白種の収穫が行われました。

「たむらのエゴマ油」は、田村市内で生産するエゴマ黒種が原料となりますが、協議会が生産したエゴマ白種は加工品などの原料になります。

|

|

|

|

収穫を迎えたエゴマ白種 |

収穫直後のエゴマ白種 |

作業をする根本会長(中央)ほか協議会の皆さん |

会津若松市河東町にある会津総合射撃場を訪問しました。(2023年10月25日)

会津総合射撃場は、今年7月に会津地方で唯一のライフル、スラッグ弾が使用できる射撃場としてオープンしました。県内の射撃場で初めて100メートルの距離で訓練できる施設です。今後は、鳥獣被害対策実施隊の射撃技術向上により農作物へ被害を与える野生鳥獣の捕獲頭数増加が期待されます。

|

|

|

| 訓練風景 | 福島県で唯一100メートルの距離で訓練できます(矢印の先が標的) |

射撃場全景 |

地理的表示(GI)保護制度に登録された郡山市の「阿久津曲がりねぎ」を取材しました。(2023年10月20日)

郡山市の「阿久津曲がりねぎ」は、郡山市の伝統野菜として令和4年2月に地理的表示(GI)保護制度に登録されました。「やとい」(苗を一度掘り起こして斜めに植え替える作業)作業以降の今年の生育状況を、阿久津曲がりねぎ保存会会長の橋本 昌幸(はしもと まさゆき)さんに伺ったところ、夏場の暑さと水不足などにより生育に影響はあったものの、その後の生育が良好なので、11月から始まる収穫が楽しみとのことでした。

|

|

|

橋本さんのほ場 |

「やとい」作業後の曲がりねぎ |

自然栽培農業とJ-クレジット制度、みどりの食料システム戦略を学びました。(2023年10月17日)

10月17日、南相馬市において、相双自然栽培懇談会主催の「杉山修一先生による自然栽培勉強会および意見交換会」が開催され、生産者及び関係者24名が参加しました。

その中で、福島県拠点の松井地方参事官が、「みどりの食料システム戦略について」の説明を行いました。

|

|

| 主催者挨拶をする相双自然栽培懇談会代表の前田一男氏 | みどりの食料システム戦略を説明する松井地方参事官 |

|

|

| 講演する弘前大学名誉教授の杉山先生 | 事前に見学した南相馬市原町区下太田で行われている自然栽培実験圃場 |

三春町のファームパークいわえの田んぼアートで稲刈りが行われました。(2023年10月13日)

令和5年10月13日に三春町のファームパークいわえにおいて、三春町立岩江小学校5年生による福島県の奨励品種「天のつぶ」の稲刈り作業が行われ、収穫後には、コロナ禍により中止していた収穫祭も4年ぶりに行われました。

|

|

|

挨拶をする荒木運営委員長(中央) |

稲刈りをする岩江小児童の皆さん 1 |

|

|

|

稲刈りをする岩江小児童の皆さん 2 |

稲刈り後のほ場 |

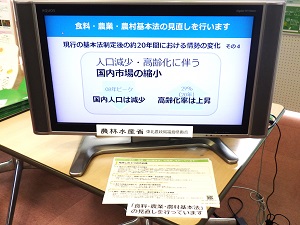

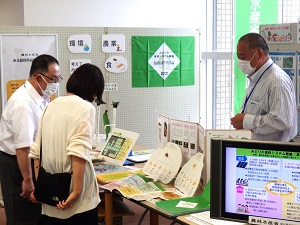

2023ふくしま環境フェスタの展示ブースで「農業・農村のいろいろな働きについて」など、環境、農業、食に関する情報発信を行いました。(2023年10月1日)

10月1日、福島市子どもの夢を育む施設「こむこむ」で、「奏でよう 人と自然のハーモニー 2023ふくしま環境フェスタ」が開催されました。

当拠点からも初めて出展し、多くの方に農業・農村の大切さをPRしました。

|

|

|

| 展示状況 |

農業・農村の多面的機能についての展示パネル |

サイネージによる食料・農業・農村基本法の見直しのPR |

|

|

|

| 食を取り巻く状況に関する展示 |

展示内容のご説明 |

農業・農村の多面的機能に関するクロスワードなどに挑戦してもらいました |

鏡石町の「かがみいし田んぼアート」もすっかり秋の景色となりました。(2023年9月26日)

9月26日の鏡石町の「かがみいし田んぼアート」の様子です。収穫期を迎え、絵柄が秋の景色となりました。

10月14日に稲刈りを行い、11月中旬からは田んぼアートの絵柄をイルミネーションで再現する「きらきらアート」が始まります。

|

|

|

9月26日の「かがみいし田んぼアート」の様子 |

2023年の「かがみいし田んぼアート」の観覧者数が1万人を達成しました |

須賀川市岩瀬コミュニティセンターで行われた「みらいの農業フェア&いわせマルシェ」に出展しました。(2023年9月16日)

9月16日に須賀川市岩瀬コミュニティセンターで行われた「みらいの農業フェア&いわせマルシェ」に出展し、みどりの食料システム戦略等についてPRを行いました。

当日はたくさんの方に足を運んでいただき、みどりの食料システム戦略を含め、農業に関心を持っていただけるようお声がけをしました。

|

|

|

|

福島県拠点のブース |

職員と来場者の様子 |

農業に関するクイズに挑戦するお子さんたち |

「サツマイモ基腐病に関する勉強会」を開催しました(2023年9月6日)

9月6日、楢葉町役場会議室において、「サツマイモ基腐病に関する勉強会」を開催し、福島県内外の生産者や関係機関の担当者32名(Web参加者を含む)が参加しました。

福島県内未発生のサツマイモ基腐病について、発生防止対策や病気の特徴などについて学びました。

|

|

|

| かんしょをめぐる状況について講演する農林水産省農産局地域作物課の伊藤砂糖類調整官 | さつまいも基腐病の防除対策について講演する農研機構の吉田 重信 氏 | 真剣に講師の話を聞く参加者 |

南相馬市で農業支援サービスに取り組む株式会社菊池製作所及びイームズロボティクス株式会社と意見交換を行いました。(2023年8月22日)

株式会社菊池製作所(以下、「菊池製作所」という。)は、農作業等に使われるドローン、介護用のロボットやマッスルスーツなどの製造を行っている企業です。

菊池製作所は、数少ない農業用ドローンの国内メーカーである関連企業のイームズロボティクス株式会社(以下、「イームズロボティクス」という。)などと水稲農家から農薬散布作業を請負い、ドローンによるカメムシ防除などの農業支援サービスも行っています。

現在の課題は、ドローンの販路を福島県の浜通り地区から中通り・会津地区や県外へ広げることであり、そのため、県内のJAと連携し各地でデモ会を行っているとのこと。

また、農薬散布を請負う事業者と依頼したい農業者とのマッチングを行うアプリの開発を進めています。

人手不足が進んでいる農業現場にあって、ドローンによるスマート農業は今後の農業において重要な役割を担う存在となってきています。両社はドローンによるスマート農業で農家を支える取組を進めています。

|

|

|

|

地方参事官と意見交換を行う菊池製作所及びイームズロボティクスの役員(左) |

ドローン製造について説明をするイームズロボティクスの齋藤氏(左) |

菊池製作所の工場で製造されているマッスルスーツ |

須賀川市のブルーベリー農園で農福連携の取組をスタートさせる皆さんと意見交換を行いました。(2023年8月22日)

須賀川市の芳乃ガーデンでは、約1ヘクタールの農地で無農薬ブルーベリーを栽培しています。この芳乃ガーデンを拠点に農福連携事業を始めようとしているのが、一般社団法人tsunagari代表理事の松川 力也(まつかわ りきや)さんです。

芳乃ガーデン代表の塩田 ヨシノ(しおた よしの)さんが農園の後継者を探していたところ、松川さんから農福連携の提案があり、快諾されたとのこと。今後は合同で法人を設立し、農園は塩田さんから松川さんが引き継ぐことになります。鏡石町の岩瀬牧場で障がい者のB型就労支援事業を行っている株式会社ハンドレッド代表取締役の栢本 直行(かやもと なおゆき)さんとも連携しながら農福連携を進めていくとのことです。

松川さんからは「農福連携をゴールとするのではなく、将来的には障がい者の方を社員として雇用することを目標としている。農園がある地域は高齢化が進んでいるので、地域全体の活性化にもつながるような活動をしていきたい。」とお話しいただきました。

|

|

ブルーベリー農園で摘み取り作業中の松川さん(右奥)、塩田さん(左手前)、栢本さん(左奥) |

金山町「奥会津金山赤カボチャ」が出荷最盛期です。(2023年8月22日)

令和5年8月22日(火曜日)、金山町で「奥会津金山赤カボチャ」の出荷時検査の取材をしてきました。

8月中旬が出荷の最盛期で、9月中旬頃までの約1か月で販売終了となります。

金山町の特産品「奥会津金山赤カボチャ」は、キュートなおへそが特徴の濃いオレンジ色の皮を持つとってもおいしいカボチャです。

果肉はとても繊細でホクホクとしていて、一般的なカボチャよりもコクがある甘みを持ち、一口食べると口いっぱいに甘みが広がりとろけていきます。

さらに熟成が進むと、食感はしっとりしたものに変わり、甘味がさらに強くなります。

今年の赤カボチャは生育もよく、とてもいい出来とのこと。

「奥会津金山赤カボチャ生産者協議会」が、形や色、さらに「へそ」の大きさまで規格を定め、乾物率(完熟の度合い)までしっかり検査し、厳しい検査に合格した「奥会津金山赤カボチャ」だけに生産者番号が入ったシールが貼られます。

金山町が誇る「奥会津金山赤カボチャ」、食卓にいかがですか?

|

|

|

| 果実非破壊測定器を用いた完熟度合いの計測の様子 | 厳しい検査に合格したカボチャだけに「奥会津金山赤カボチャ」のシールが貼られます | 検査会場の様子 |

郡山市で有機栽培に取り組む、有限会社ニッケイファームと意見交換を行いました。(2023年8月22日)

有限会社ニッケイファームは有機栽培に取り組んでおり、トウモロコシをはじめとして、年間約100種類もの農作物を生産し販売しています。

大竹 秀世(おおたけ ひでよ)さんは、独学で試行錯誤して得た経験を基に有機栽培した農産物を自身が経営する直売所で販売しています。この直売所では、「おいしさ」にこだわりを持って県内の農家が栽培した農作物についても取り扱っています。

大竹さんは「自分の作る野菜にこだわりをもち、自信を持って話せる生産者を育てたい。自分は、『こだわり』を伝えるツールとして、有機農業を選んでいる。野菜の好き嫌いをなくし、野菜を『食べたい』と思ってもらえるよう、おいしい野菜を追求していきたい。」とお話をいただきました。

今後の取組として、有機・オーガニックと表示して販売できるよう現在申請中の有機JASの認証を得ることに加え、新たに結成した有機栽培に取り組む農家のグループで、新規就農者の受け入れ先として、積極的にみどりの食料システム戦略に貢献していくそうです。

|

|

|

| 大竹さんご夫妻が経営する農産直売所 | 有機栽培で採れた新鮮なトウモロコシと大竹さんご夫妻 | ほ場も見せていただきました |

伊達市で農福連携に取り組む、就労支援B型事業所 社会福祉法人ひろせ福祉会と意見交換会を行いました。(2023年8月21日)

社会福祉法人ひろせ福祉会は、一般就労が困難な障がい者の方へ就労と生産活動の機会を提供しています。

理事長の三浦 正一(みうら しょういち)さんは、民間企業で培った経験を基に、小規模作業所の「工房ひろせ」を平成12年に開所、平成30年に現在の社会福祉法人ひろせ福祉会を設立しました。

今では農業経験の豊富なスタッフや地域の方の協力を得ながら、アスパラガスを栽培しJA出荷や直売所で販売しています。消費者に安全・安心なアスパラガスを提供できるよう、JGAPとFGAPも取得しています。また、エゴマも栽培し、エゴマ油やドレッシングに加工し販売をしています。近隣の農家から依頼を受けて、桃の摘花や袋掛け、除草作業などの農作業も手伝っています。

理事長の三浦さん、サービス管理責任者の林 真(はやし まこと)さんからは、「ご依頼のあった農家の方からは、熱心な作業態度を評価していただいており、周りの農家の方に勧めてくださったこともあります。」と話されていました。

今後は、新たに始めたシャインマスカットの栽培に加え、他の授産施設との意見交換の機会を増やし、引き続き農福連携に取り組む事業に関わっていきたいそうです。

|

|

|

| 支援係長兼サービス管理責任者の林 真さん(奥)と意見交換の様子 | 左から、エゴマ油、エゴマドレッシング、エゴマパウダー、菊芋パウダー、ポンせんべい(上) | アスパラガス栽培ハウス |

喜多方市「上堰(うわせき)棚田」の地域振興について情報交換を行いました。(2023年8月9日)

「つなぐ棚田遺産」に認定されている喜多方市「上堰棚田」の上堰棚田地域振興協議会の事務局の方と棚田地域振興コンシェルジュである当拠点の松井地方参事官が情報交換を行いました。

棚田の近くに新設した農産物直売所が人気で週末は新鮮な農産物を求めて多くの方が訪れることや、昨年8月の豪雨災害からの応急復旧の状況等についてお話をお聞きしました。

|

|

| 棚田協議会の方(左側)と棚田地域振興コンシェルジュ(右中央)との情報交換 | 新設された趣がある農産物直売所のファサード |

|

|

| 開店前の農産物直売所 画像提供:本木・早稲谷 堰と里山を守る会 |

水田と山の緑と青い空が鮮やかです |

コミュニティ・スクールに指定されている福島県立湖南高等学校の「そばプロジェクト」の取組を取材しました。(2023年8月3日)

福島県立湖南高等学校は、令和元年度に福島県教育委員会からコミュニティ・スクール(「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」に基づき、学校運営や学校の課題に対して、広く保護者や地域住民の皆さんが参画できる制度)に指定され、令和2年度から学習の一環として保護者・地域の方々と連携し、そばの生産や加工品の販売に取り組んでいます。

8月3日、学校近くのほ場で、今年で4回目となるそばの播種が行われました。野口校長先生をはじめ全校生徒56名が「収穫量100キログラム」を合言葉に約12アールのほ場で種まき作業を行い、10月末頃の収穫まで、地域の方々と管理をしていきます。

収穫後は全校生徒で脱穀から製粉、そしてそば打ち体験とそばの試食会を行います。また、保護者・地域の方々と連携して、そば加工品の製造や販売などを行う予定です。

|

|

| そばを蒔く生徒の皆さん 1 | そばを蒔く生徒の皆さん 2 |

|

|

| 作業に励む野口校長先生(中央) | 作業終了後の記念撮影 |

三春町のファームパークいわえの田んぼアートが見頃です。(2023年8月2日)

8月2日、ファームパークいわえの田んぼアートの様子です。

三春町の町章と伝統工芸品・郷土玩具の三春駒、自由民権運動のさきがけとなった河野広中夫妻などがくっきりと現れています。

見頃は8月末頃まで。ぜひ、皆さんご覧になってはいかがでしょうか。

|

|

|

| 見頃となった田んぼアート | 三春町の町章と三春駒 | 三春町にゆかりのある河野広中夫妻 |

知ってました?シャクヤクって薬になるんです(2023年8月2日)

シャクヤクは「立てば芍薬、座れば牡丹、歩く姿は百合の花」と昔から美しい女性の立ち振る舞いの形容として使用されるほど花の姿が印象的ですが、根は薬用とされ、鎮痛、鎮痙、収斂などの作用があり、当帰芍薬散(とうきしゃくやくさん)、芍薬甘草湯(しゃくやくかんぞうとう)など102種類の漢方薬に配合されています。

8月2日、只見町の有限責任事業組合クラウドゥ只見の代表 高原 豊(たかはら ゆたか)さんにお会いし、薬用シャクヤク栽培についてお話を伺いました。

薬用植物の地産地消を目指し、無農薬で良質な製薬原料の生産を行っている高原さん。苦労話も交えながら、生き生きとお話しされる姿が印象的でした。

6月には「花摘みボランティア」、10月には「根」の収穫のため「根掘りボランティア」を募集するとのこと。美しい只見の自然を満喫しながら、気持ちいのいい汗流してみませんか?

「根掘り」以外の農作業体験の相談にも応じるとのことなので、ご興味のある方はクラウドゥ只見までお気軽にお問合せください。

※「クラウドゥ」とはオランダ語で「薬草」のことです。

|

|

|

| 美しい花を咲かせる薬用シャクヤク | 花摘みボランティアの様子 | ボランティアが摘み取ったシャクヤクの花で作ったハーブティー「只見の養生茶」 |

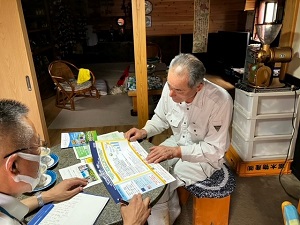

「福島県農業経営・就農支援センター」から講師をお招きし、勉強会を開催しました。(2023年7月24日)

7月24日、「福島県農業経営・就農支援センター」から講師をお招きして、就農支援に関する勉強会を開催しました。

同センターは、就農から経営発展まで幅広い相談に対応する総合窓口として、県とJAグループ福島、(一社)福島県農業会議、(公財)福島県農業振興公社の連携により、今年4月3日に開設されました。

勉強会では、センターの開設に至る経緯やこれまでの活動状況、今後の課題について、事務局長の大波 恒昭(おおなみ つねあき)さんから詳しく御講演をいただいた後、活発な意見交換が行われました。

|

|

|

| 挨拶をする松井地方参事官 |

講師の福島県農業経営・就農支援センター事務局長 大波恒昭さん |

勉強会の様子 |

日本政策金融公庫福島支店と「令和5年度業務推進会議」を開催しました。(2023年7月18日)

7月18日、日本政策金融公庫福島支店と「令和5年度業務推進会議」を福島県土地改良会館会議室において開催しました。

会議では、福島県拠点から、食料・農業・農村基本法の検証・見直し、みどりの食料システム戦略、本年秋肥以降の対応、ディスカバー農山漁村の宝アワード等について説明を行い、公庫から、融資の状況や令和5年度の重点取組事項として挙げている「経営発展支援」「地域農業の活性化支援」「輸出に取り組む農林漁業者等への支援」や、耕畜連携推進への支援等について説明を受けた後、意見交換を行いました。

|

|

| 説明する政策金融公庫 高原統轄 | 意見交換の風景 |

福島県立岩瀬農業高等学校 生物生産科1年生の皆さんへ「みどりの食料システム戦略」に関する授業を行いました。(2023年7月13日)

7月13日、福島県立岩瀬農業高等学校 生物生産科1年生の皆さんへ「みどりの食料システム戦略」の授業を行いました。

授業終了後、生徒の皆さんには米生産者や消費者の立場になって、環境に配慮した農業についてグループで考えてもらいました。

「米生産者として、有機栽培米を消費者にどのようにして購入してもらうか」という課題について、生徒の皆さんから「フリマアプリに出品して、全国の方に気軽に買ってもらえるようにする。」、「美味しさがわからないと買ってもらえないと思うので、試食してもらったり、少量で販売してお試しの購入ができるようにする。」などといった意見がありました。

|

|

|

「みどりの食料システム戦略」授業の様子 |

グループで活発な意見交換が行われました |

鏡石町の「かがみいし田んぼアート」が見頃を迎えました。(2023年7月13日)

7月13日、鏡石町の田んぼアート田の様子です。見頃を迎え、絵柄がはっきりと見えるようになりました。8月までが見頃ですので、足を運んでみてはいかがでしょうか。

|

| 「唱歌”牧場の朝”のまち」が今年の「かがみいし田んぼアート」のテーマ |

「発酵鶏糞のほ場への施用時の臭気課題に関する勉強会」を開催しました。(2023年7月6日)

7月6日、福島県土地改良会館において、養鶏業者、農業法人、JA、福島市及び福島県の担当者を参集し、「発酵鶏糞のほ場への施用時の臭気課題に関する勉強会」を開催しました。

冒頭、松井地方参事官から、肥料価格が高騰する中で国内肥料資源の確保にしっかり取り組んでいくことは重要であり、国は2年前にみどりの食料システム戦略を打ち立て、みどり法が制定された。発酵鶏糞を活用するには、住宅地周辺における臭気の課題が出ており、解決のために本日の勉強会を開催することになったと挨拶しました。

1部として、一般財団法人 畜産環境整備機構 畜産環境技術研究所 研究参与 道宗 直昭(どうみょう なおあき)氏から、「鶏糞の堆肥化とその特徴」について講演が行なわれ、その中で堆肥化処理技術や堆肥の成分、悪臭防止法と臭気対策等について詳しく説明されました。

2部として、伊達市養鶏業者の鶏糞堆肥施設へ出向き、現地視察及び勉強会を行いました。

|

|

| 挨拶する松井地方参事官 | 講演する畜産環境技術研究所の道宗 直昭氏 |

|

|

| 講演の風景 | 養鶏業者の堆肥施設で説明を受ける参加者 |

福島県食品産業協議会第48回定時総会・第1回研修会に出席しました(2023年6月29日)

6月29日、福島市のウエディングエルティにおいて開催された、福島県食品産業協議会第48回定時総会・第1回研修会に出席し、松井地方参事官が来賓として挨拶を行いました。

挨拶の中で、「食料・農業・農村基本法」の見直しや、食品のサプライチェーンを巡る状況について触れ、新型コロナウイルス感染症が5類感染症へ移行し、人々の活動が活発化するなど、明るいきざしも見えてきたと結びました。

県内各地から多くの会員が集まり、滞りなく議事が進行し、令和4年度の事業報告と令和5年度の事業計画等が承認されました。

また、総会後の研修会では、「食品産業における物流課題」というテーマで農林水産省大臣官房新事業・食品産業部食品流通課長補佐の森山 清(もりやま きよし)氏による講演が行われました。

|

|

| 来賓挨拶をする松井地方参事官 | 会場内の様子 |

農福連携に取り組む泉崎村の社会福祉法人こころんと意見交換を行いました。(2023年6月26日)

6月26日、地域の耕作放棄地を整備して農福連携に取り組んでいる、泉崎村の社会福祉法人こころんと意見交換を行いました。

こころんでは、自然栽培の米、有機栽培の野菜、平飼いで採卵鶏の飼育をしており、採卵鶏・鶏卵・キクイモ・スナップエンドウ・玉ねぎ・オクラではJGAPを取得しています。

こころんで生産した農産物は、泉崎村内にある「直売・カフェ こころや」などで販売されており、カフェのメニューの中でも使用されています。

サービス管理責任者の植木 千花(うえき ちか)さん、こころんファーム養鶏場農場長の長倉 誠(ながくら まこと)さんからは、「太陽の光を浴びながら農作業を行うことで、生活リズムが整うため、障がい者の方が農業に取り組むことのメリットは大きいと思います。これからも農業を通じて、利用者の生きがいを見つけていきたいです。」とお話をいただきました。

|

|

|

|

こころんで栽培した野菜などを販売している「直売・カフェ こころや」 |

こころんファーム養鶏場の平飼い卵「ここたま」と、ここたまを燻製にした「くんたま」 |

ほ場も見せていただきました |

「矢祭米」の輸出に取り組む、矢祭町の農業法人でんぱたと意見交換を行いました。(2023年6月22日)

福島県最南端に位置する矢祭町で、「矢祭米」の輸出に取り組んでいる、農業法人でんぱた取締役の鈴木 正美(すずき まさみ)さんと意見交換を行いました。

でんぱたでは、農産物の生産管理などに関する国際認証である「GLOBALG.A.P」を取得しており、矢祭産コシヒカリ「矢祭米」をフランスやアメリカなどに輸出しています。

また、ドローンや無人田植機を導入して、高齢者や女性でも作業のしやすい農業を行っています。令和5年4月からは、新規就農を希望している鈴木 日香里(すずき ひかり)さんが研修生として、技術を学んでいます。

取締役の鈴木さんからは、「今はオンラインで遠く離れた国の方ともやり取りができますが、私は輸出先へ出向き、直接顔を合わせて話をすることを心がけています。これからも人と人とのつながりを大切にして、矢祭米を多くの方に食べていただきたいです。」とお話しいただきました。

|

| 取締役の鈴木 正美さん(右)と鈴木 日香里さん |

今年のテーマは、「河野広中夫妻」。三春町のファームパークいわえの田んぼアート(2023年6月18日)

令和5年6月18日に取材した時の田んぼアートです。今年のテーマは、三春町出身の河野広中(こうの ひろなか)。自由民権運動で活躍した人物で、没後100年を迎えるとのこと。

当日は、コロナ禍で中止していた花と音楽祭を4年ぶりに開催し、地域の人々など多数の来場者がありました。

田んぼアートは、これから稲の生育とあわせ表情が変化し見頃を迎えます。

|

|

|

| 姿を現した河野広中夫妻 | 見頃となった花しょうぶ | 第10回花と音楽祭の模様 |

郡山市で農福連携に取り組む、就労継続支援A型事業所 結の郷と意見交換を行いました。(2023年6月14日)

郡山市の就労継続支援A型事業所 結の郷は農業を主体とした事業所で、約1ヘクタールの農地で夏野菜を中心に栽培を行っています。

サービス管理責任者の黒澤 悦男(くろさわ えつお)さんは農業の経験はなかったそうですが、地域の方の協力を得ながら技術を習得されたそうです。

黒澤さんからは、「農業は気候などによって収穫できる量が毎年違うので、それが難しいところでもあり、やりがいを感じるところでもあります。私たちが生産した野菜は加工品としても販売しており、にんじんはほかの事業所と連携してドレッシングにしています。これからも横のつながりを大切にしながら、利用者の皆さんと農業に取り組んでいきたいです。」とお話しいただきました。

|

|

| サービス管理責任者の黒澤さん(右)と、玉ねぎを乾燥させる作業中の利用者の皆さん | 結の郷で栽培されたスナップエンドウ |

果肉がしっかり感じられるミニトマトを生産する若い女性農業者(株式会社GREEN for TABLE、田村市)と意見交換を行いました。(2023年6月13日)

株式会社GREEN for TABLE代表取締役 過足 幸恵(よぎあし ゆきえ)さんと専務取締役の富塚 あゆみ(とみづか あゆみ)さんは、平成30年に姉妹で就農しました。

姉の幸恵さんが、以前から農業に興味があった妹さんと二人なら農業ができるのではないかと、当時勤めていた会社を辞め、農業にチャレンジしたそうです。

現在は、「ミニトマト」と「ふきのとう」、新たな品目の「スナップえんどう」の栽培にも挑戦しています。

「農業は天候などで毎年同じような結果が出ないが、そこが農業の魅力。結婚・出産・子育てと経験し、子供の送り迎えなどの時間が取れるのも農業だからだと考えている。」と話されていました。

将来的には、通年で生産販売ができるよう、新たな品目を導入しながら、近隣の女性が短時間やフリーな時間で働ける雇用の場としていければと奮闘しています。

|

|

|

| ママ姉妹のお二人(姉の幸恵さん(右)と、妹のあゆみさん(左)) |

姉の過足幸恵さん |

妹の富塚あゆみさん |

「昭和かすみ草」が今年も満開です!(2023年6月9日)

夏秋期の出荷量日本一を誇る「昭和かすみ草※」は今年度も出荷が始まり、7月から9月に出荷の最盛期を迎えます。

JA会津よつばかすみ草部会長を務める立川 幸一(たちかわ こういち)さんによると、昭和かすみ草は花持ちや品質が良く、近年は定番の白だけではなく、ピンク、ブルー、ラベンダーなど美しい色に染色された「染めかすみ草」やスワッグ(壁掛けブーケ)などのドライフラワーとしても大変人気が高まっているそうです。

色とりどりのかすみ草、ご自宅やプレゼントにいかがですか?

※ 昭和村を中心に柳津町・三島町・金山町のJA会津よつばかすみ草部会に所属する生産者が栽培し、雪室を通して出荷されたものが「昭和かすみ草」と呼ばれ、GI(地理的表示保護制度)に登録申請しています。

|

|

|

| かすみ草のハウス 画像提供:立川幸一さん |

出荷時のかすみ草 画像提供:立川幸一さん |

ハウスの内部 画像提供:立川幸一さん |

|

|

|

| ピンク色に染色したかすみ草 画像提供:JA会津よつば |

1本の花が4色に!? 画像提供:JA会津よつば |

「みどりの食料システム戦略」と地域活性化への取組について、意見交換を実施しました。(2023年6月8日)

郡山市湖南町で米とそばの生産に取り組む桑名 秀一郎(くわな しゅういちろう)さんを訪問し、意見交換を行ってきました。

桑名さんは、消費者へ安全、安心な農産物を届けるため、米とそばでASIAGAPを取得して、日々、安全で安心な農産物の生産・販売に努めています。

また、郡山市湖南町の活性化では、コミュニティスクールの指定校である福島県立湖南高等学校の生徒さんたちとそばの栽培を通じて連携を図り、そば産地の湖南町を盛り上げています。

そのようななか、毎年開催されるそば打ち認定会では、参加する先生と生徒さんたちのため御尽力されているお話なども伺い、地域活性化に協力してくれる生徒さんたちの成長が楽しみとおっしゃられた桑名さんのやさしいお顔が印象的でした。

|

|

|

意見交換の様子 1。左が桑名さん |

意見交換の様子 2 |

11年目を迎えた鏡石町の「かがみいし田んぼアート」。今年の絵柄は「唱歌”牧場の朝”のまち」がテーマです。(2023年6月7日)

鏡石町の「かがみいし田んぼアート」は今年で11年目となりました。

昨年は10周年、そして福島県内で初めて「全国田んぼアートサミット」が鏡石町で開催された節目の年でした。

11年目の今年は、原点に立ち返り、新たな気持ちで、進化(深化)する田んぼアートを皆さんに見てもらいたいという思いがあり、1年目の絵柄だった「牧場の風景」をリメイクした、「唱歌”牧場の朝”のまち」を絵柄のテーマとしたそうです。

田んぼアートの見頃は7月から8月です。どんな絵柄が見られるようになるのか楽しみですね。

|

|

6月7日の鏡石町の田んぼアート田の様子 |

昨年の記録的な大雨で大きな被害を受けた喜多方市の「上堰棚田」。田植えの準備が整いました。(2023年5月30日)

「つなぐ棚田遺産」に認定されている喜多方市の「上堰棚田」では水が引かれ、「代かき」が完了していました。

江戸時代から守られてきた堰も昨年の8月の記録的な大雨で多くの箇所が被害を受け、今年の作付が危ぶまれていましたが、関係機関からの支援を受け仮復旧し、今年は仮設の揚水ポンプ等を設置し、早稲谷川から引水しています。

かなり高いところにある水田にも水が満たされ、鏡のように光る姿はとても映えます。近日中に棚田オーナーによる田植えも予定されているとのこと。田植えが終了すれば、また新たな美しい風景となることでしょう。

|

|

|

引水された上堰棚田 |

取水口のポンプと送水管 |

|

|

|

|

揚水ポンプ |

高所の水田への送水管 |

三春町のファームパークいわえで田んぼアート田の測量、小学生による田植体験が行われました。(2023年5月20日、5月24日)

令和5年5月20日、三春町のファームパークいわえで田んぼアート田の測量が行われました。ファームパークいわえでは2013年から田んぼアートに取り組んでいます。今年の絵柄は三春藩士の河野広中。明治時代の自由民権運動の旗手とされている人物です。今年が河野広中の没後100年にあたるため、それにちなんで絵柄も決めたそうです。田んぼアートは6月中旬から10月の稲刈りまで、季節により表情を変えるアートを楽しむことができます。

5月24日には岩江小学校5年生による田植が行われました。泥だらけになりながらも、笑顔で田植をしている様子が印象的でした。生徒の皆さんは田植だけでなく、地域の方からの授業などを通して、お米の生長を学び、10月には稲刈りを行う予定です。

ファームパークいわえでは6月18日に「第10回花と音楽祭」が開催されます。新型コロナウイルス感染症の影響で4年ぶりの開催となり、この時期は花しょうぶが見頃となります。生育状況によっては田んぼアートの絵柄も見られるかもしれません。

「第10回花と音楽祭」(PDF : 1,313KB)

|

|

|

5月20日の測量の様子 |

5月24日の岩江小学校5年生による田植の様子 |

地理的表示(GI)保護制度に登録された郡山市の「阿久津曲がりねぎ」の定植が今年も始まりました。(2023年5月24日)

令和4年2月に地理的表示(GI)保護制度に登録された郡山市の「阿久津曲がりねぎ」の定植が今年も始まりました。8月に苗を一度掘り起こして斜めに植え替える「やとい」の作業を行い、11月から2月頃まで収穫となります。今年も甘くて柔らかいねぎを食べられる時季が楽しみです。

|

|

阿久津曲がりねぎ保存会会長の橋本 昌幸(はしもと まさゆき)さんのほ場 |

自然農法に取り組む、いわき市のファーム白石と意見交換を行いました。(2023年4月20日)

令和5年4月20日、いわき市のファーム白石代表の白石 長利(しらいし ながとし)さんと意見交換を行いました。

ファーム白石では化学肥料や農薬を使わない「自然農法」で米や野菜(ブロッコリー、キャベツ、にんじん、里芋など)を生産しています。特に里芋「長兵衛」は先代から受け継がれている品種で、「一度食べたら忘れられない味」と消費者からも飲食店からも人気です。

白石さんは人とのつながりを大切にしており、就農希望者をご自身の施設に研修生として受入れ、就農後も機械を貸し出してサポートしたり、地域の方が集まれる20畳ほどの広々としたスペースを敷地内に作ったりと、地域の中心となって活躍されています。白石さんのご自宅やほ場が令和元年の東日本豪雨で被災した際には、全国から救援物資が届き、延べ200人ほどの方が白石さんのもとを訪れて、地域の復旧作業を行ってくれたそうです。

白石さんからは、「これからも周囲と助け合いながら地域の農業を守っていき、たくさんの方がこの地域に足を運んでくれるような役割を担っていきたい。また、今後も若い農業者を育てていくことに力を注いでいきたい。」とお話しいただきました。

|

|

ファーム白石代表 白石 長利さん |

有機農業に取り組むいわき市の株式会社たふぃあと「みどりの食料システム戦略」に関する意見交換を行いました。(2023年4月7日)

令和5年4月7日、いわき市の株式会社たふぃあを訪問し、「みどりの食料システム戦略」に関する意見交換を行いました。

株式会社たふぃあは、4年前から有機農業で米の生産に取り組んでおり、令和3年にはJGAP(農業生産工程管理)を取得されました。

また、ご自身が作った米をたくさんの方に食べていただけるよう、いわき市内で定食屋、東京都でおむすび屋を経営しており、米粉を使った麺やカレールー、お菓子などの製造・販売・輸出等にも力を入れています。

代表取締役の菊地 順子(きくち じゅんこ)さんから「私はお米が大好きなので、皆さんにももっとお米を食べてもらいたい。有機農業は除草が大変ですが、これからも自然と向き合いながらおいしい米を作っていきたいです。」とお話しいただきました。

|

|

|

米粉を使った製品を手にする株式会社たふぃあ代表取締役の菊地順子さん |

株式会社たふぃあが経営するいわき市の「定食笑いーと」 |

過去の福島フォトレポート

お問合せ先

福島県拠点〒960-8073 福島県福島市南中央3-36 (福島県土地改良会館3階)

代表:024-534-4141