宮城フォトレポート(令和7年度)

令和7年度

| [ 7年4月分 ] | [ 7年5月分 ] | [ 7年6月分 ] | [ 7年7月分 ] | [ 7年8月分 ] | [ 7年9月分 ] | |

| [ 7年10月分 ] | [ 7年11月分 ] | [ 7年12月分 ] | [ 8年1月分 ] |

新着情報

- スマート農業技術活用促進法に基づく生産方式革新実施計画の認定証を授与しました(株式会社めぐいーと)(令和8年1月20日)

- 南三陸町長と意見交換を行いました(令和7年12月23日)

- 「みどりの食料システム戦略」についての出前講座を東北福祉大学にて実施しました(令和8年1月7日)

- 東北農政局では初の試み、有機農業の日特別期間におけるイベント「つながる オーガニックデイ in 秋保」を開催しました(令和7年12月7日)

スマート農業技術活用促進法に基づく生産方式革新実施計画の認定証を授与しました(株式会社めぐいーと)(令和8年1月20日)

スマート農業技術活用促進法に基づく生産方式革新実施計画について、株式会社めぐいーと(東松島市)が、宮城県内で2例目・3例目となる水稲及びばれいしょの2品目で認定を受けたことから、同社事務所において認定証授与式を行いました。

今回認定された2つの計画は、水稲において、自動操舵トラクタ及びドリルシーダーを活用し、乾田直播栽培面積の拡大を図ることにより労働生産性を向上させるものです。また、ばいれいしょにおいては、栽培管理システムから得られたデータを地域内の農業者と共有、比較しながら次年度の栽培管理を改善するものとなっています。

川村勝男代表取締役は「現在、経営面積は165ヘクタールまで拡大しており、今後も離農者の増加に伴い受託面積は増加すると見込まれる。乾田直播は昨年からササニシキ、みやこがねもちに加えて、ひとめぼれの栽培も開始。高収益作物である加工用ばれいしょは、カルビーポテト株式会社との連携が進んでおり、地域内の6法人が協力して大規模生産体制の構築を目指している。スマート農業技術を労働生産性向上に活用し、地域の農業発展のため一層貢献していきたい」と力強い決意を述べられました。

|

|

|

|

| 記念撮影 左から土井芳伸取締役副社長、 川村代表、熊谷和郎取締役副社長 長田地方参事官 |

認定証授与 川村代表と長田地方参事官 |

授与式出席者との意見交換の様子 (株式会社めぐいーと、石巻農業改良普及センター、東松島市、 JAいしのまき、宮城県拠点) |

|

「みどりの食料システム戦略」についての出前講座を東北福祉大学にて実施しました(令和8年1月7日)

東北福祉大学の「持続可能なくらしづくり(SDGsを考える)」の講義において、外部講師として1コマ担当し、学生約70名を対象に長田地方参事官が「みどりの食料システム戦略」をテーマにお話しました。施策の内容に加えて、宮城県内で行われている具体的な取組等を動画も活用して紹介することにより、興味関心を持っていただきました。学生からは、「普段の講義では知ることのできない環境についての話が聞けて良かった」、「日本の農業のためにたくさんの計画が動いていることがわかり、もっと興味を持とうと思った」、「初めて聞く戦略で興味を持った」など前向きなコメントを多数いただきました。宮城県拠点では、より多くの方に「みどりの食料システム戦略」を知っていただくよう取り組んでいきます。

|

|

|

| 講義を行う長田地方参事官 | 講義を受ける学生の皆さん | |

南三陸町長と意見交換を行いました(令和7年12月23日)

南三陸町役場を訪問し、千葉啓町長と新たな食料・農業・農村基本計画や中山間地域における農村振興等について、意見交換を行いました。千葉町長から「当町では、新規就農者や移住者が営農に取り組み活躍している。今後も新規就農しやすい環境づくりの必要性を感じている。特に現在のほ場は、整備から約50年が経過しており農地の基盤整備が必要である。また、離農する方の園地を含む施設等を有効に活用していきたい。」とのお話があり、今後の農政への要望や課題について幅広い意見が交わされました。

|

|

|

| 千葉啓町長(右)と長田地方参事官(左) | 意見交換の様子 | |

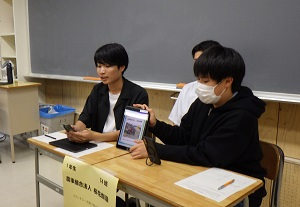

宮城県農業大学校において農政に関する講義を行いました(令和7年12月8日)

宮城県拠点では、毎年、宮城県農業大学校から依頼を受け、水田経営学部2学年の学生に対し講義を実施しています。

本年は7名の学生に「食料・農業・農村基本法改正とそれに基づく新たな基本計画のポイント」、「水田をめぐる状況」について講義を行い、併せてニッポンフードシフトの紹介を行いました。

学生からは、「有機農業や環境保全型農業への関心が高まった」、「農業の多様化やスマート農業の進展に驚き、将来に向けた学びの必要性を認識した」などの前向きな感想が寄せられました。

卒業後は、農業法人や農業機械メーカへ就職すると聞きましたので、農業に携わる様々な場面において活躍されることを期待しています。

|

|

|

| 宮城県拠点職員による講義の様子 | 水田経営学部の学生の皆さん | |

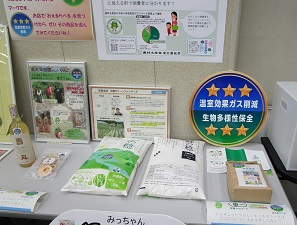

東北農政局では初の試み、有機農業の日特別期間におけるイベント「つながる オーガニックデイ in 秋保」を開催しました(令和7年12月7日)

「有機農業の日」の前日にあたる12月7日に、秋保ヴィレッジアグリエの森(お茶の井ヶ田株式会社)にて、「つながる オーガニックデイin 秋保」を開催しました。当日は、強風にも関わらず、大変多くのお客様にご来場いただきました!ご来場いただきましたみなさま、大変ありがとうございました。

秋保ゆうきの会の生産者による直売コーナーは、大賑わいで見事、完売‼また、牛の模型で乳しぼり体験は、多くのお子様に体験いただき、普段は捨てられるカボチャの種を使った「みっちゃん」マグネット作りも、みんな真剣に作成してくれました。農林水産省コーナーでは、宮城県拠点職員や「みやぎ野菜ソムリエの会」の野菜ソムリエがお客様と会話をしながら、農政に関する情報提供をさせていただきました。

今回のイベントを通して消費者の皆様に「有機農業」について考えるきっかけを提供できたのであれば嬉しく思います。

これからも宮城県拠点職員全員が一枚岩となって、現場と農政を結んでいきたいと思っています!

|

|

|

|

【秋保ゆうきの会の対面販売の様子】

|

【みんなで乳しぼり体験】

|

【大人と子供でマグネット作り】

|

|

|

| 【農林水産省コーナー】 | 【宮城県拠点職員と野菜ソムリエの皆様】 |

令和7年度土地改良区役員研修会にて、長田地方参事官が情報提供を行いました(令和7年12月5日)

令和7年12月5日に開催された令和7年度土地改良区役員研修会にて、宮城県拠点長田地方参事官が「コメ政策に関する情報提供」をテーマに説明を行いました。今回の研修会には約120名が参加しており、長田地方参事官から、新たな食料・農業・農村基本計画のポイントや、今般の米価高騰の要因、支援策等についての情報提供を行いました。質疑応答の時間には、参加者から様々な質問やご意見を頂きました。宮城県拠点では、研修会や勉強会への講師派遣を随時行っております。

|

|

|

| 令和7年度 土地改良区役員研修会 | 研修会の様子 | 説明を行う長田地方参事官 |

「みどりの食料システム戦略」についての出前講座を尚絅学院大学にて実施しました(令和7年12月2日)

宮城県拠点では尚絅学院大学の管理栄養士養成課程の授業を履修している1年生73名を対象に「みどりの食料システム戦略」に関する出前講座を行いました。学生からは、カーボン・クレジット制度や有機農業の仕組み、東北地域の食料自給率、日本農業の高齢化問題などに関心を持ったなどの感想をいただき、学生が農業と環境問題のつながりや日本の農業の課題を意識した様子が伺えました。また、有機農産物の認証や環境負荷低減の取組の「見える化」など、具体的な制度への関心も見られ、今回の講義をきっかけに学生が農業と環境問題の関係を考える契機となり、今後の理解促進に向けた重要な一歩となることを期待しています。

|

|

|

| 講義を行う宮城県拠点の職員 | 講義を受ける学生の皆さん | |

「みどりの食料システム戦略」についての出前講座を仙台白百合女子大学にて実施しました(令和7年11月17日)

仙台白百合女子大学の公衆栄養学の授業を履修している4年生、47名を対象に、「みどりの食料システム戦略」についての出前講義を実施しました。講義では、日本の農業の現状や課題についても触れ、なぜこの戦略が生まれたのかという前提を理解してもらい、戦略の概要や重要性、見える化等について説明を行いました。出席した生徒からは「スーパーでみえるらべるや有機農産物に注目していきたいと思った。」「初めて聞いたみどりの食料システム戦略の内容について詳しく知ることができた。」「日本の農業の現状について改めて考える機会になった。」など、多数の感想が寄せられました。宮城県拠点では、これからも消費者の理解促進と行動変容に向けて、みどりの食料システム戦略するための取組を行っていきます。

|

|

|

| 講義を行う宮城県拠点職員 | 皆さん真剣に聴講しています | |

|

||

| みっちゃんシールを手に集合写真 | ||

令和7年度自治体向けセミナー「オーガニックビレッジが拓く地域デザインーみどりの食料システムで活かす里地里山―」が開催されました(令和7年11月11日)

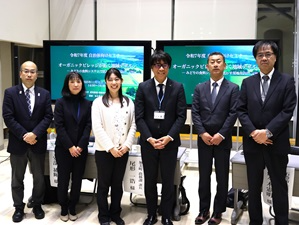

令和7年度自治体向けセミナー(宮城大学主催)が宮城大学大和キャンパス交流棟で開催され、県内自治体職員約20名が参加しました。

本セミナーは、先行して「オーガニックビレッジ宣言」を行った宮城県内の大崎市、加美町の事例と、現在計画中の石巻市の状況を紹介し、現場での工夫や課題を共有するとともに、地域づくり、観光、環境保全など多角的な視点からオーガニックビレッジを捉えることで、今後の自治体政策に活かせる具体的手法や制度の活用策を考えていただくことを目的として同学研究推進・地域未来共創センターの中嶋氏のコーディネートで開催されました。

前半は長田地方参事官から「オーガニックビレッジに関する政策動向と国内における展開状況」として話題提供を行い、その後、大崎市、加美町及び石巻市の担当者から、宣言の背景や経緯、具体的な取組、成果と課題、今後の展望について事例紹介が行われました。

後半の意見交換・ディスカッションでは、登壇者に加え宮城県農政部の高澤技監をコメンテーターに迎え、県の取組紹介や質疑応答、参加者を交えた意見交換が活発に行われました。オーガニックビレッジの拡大に向けて、登壇者から幅広い視点でヒントやアドバイスが示唆され、自治体間の交流の場としても有意義な時間となりました。

|

|

|

| 登壇者メンバー(左から) 安部世界農業遺産推進監(大崎市)、長田地方参事官、宮城大学研究推進・地域未来共創センター中嶋コーディネーター、宮城県農政部高澤技監兼副部長、尾形農林課長(加美町)、佐々木農林課長(石巻市) |

「オーガニックビレッジに関する政策動向と国内における展開状況」ついて 話題を提供する長田地方参事官 |

オーガニックビレッジ取組事例紹介(ア) 大崎市産業経済部 安部祐輝世界農業遺産推進監 |

|

|

|

| オーガニックビレッジ取組事例紹介(イ) 加美町農林課 尾形一浩課長 |

オーガニックビレッジ取組事例紹介(ウ) 石巻市産業部農林課 佐々木憲明課長 |

意見交換・ディスカッションの様子 (宮城大学交流棟) |

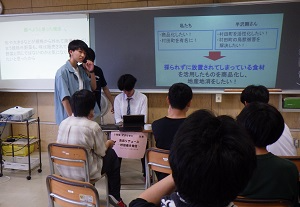

東北地方環境事務所と連携し、高校生に向けてみどりの食料システム戦略について授業を行いました(令和7年9月26日)

宮城県富谷高等学校普通科では、第1学年の授業において「持続可能な社会を目指すための研究や活動」をテーマに外部講師を招へいした講演会を開催して7年目を迎えます。今年は、基調講演(環境省東北地方環境事務所)と分科会(6組の講師による授業)の2部構成で実施され、昨年に引き続き宮城県拠点が1クラス(41名)を担当しました。

分科会では、学校側から生物多様性の観点を授業内容に入れてほしいとの要望があったため、農業と生物多様性との関わりや、環境にやさしい農業の効果、みどりの食料システム戦略の取組内容、環境にやさしい農産物の見分け方について講義を行いました。

生徒からは「有機農業の拡大のために私たちができることとして、消費することが重要なのは知っていたが、その中でも環境にやさしい農産物の見分け方として、有機JASマークやみえるらべるがあることを知ることができて良かった。」との感想が寄せられました。今後も同校との連携を継続し、若い世代の政策に対する理解や、農業への興味が深まるよう取り組んでいきます。

|

|

|

| 宮城県富谷高等学校の外観 | 基調講演の様子 環境省東北地方環境事務所 国立公園課地域生物多様性増進室 相澤あゆみ自然環境調整専門官 |

分科会の様子 農業と生物多様性の関係をテーマに みどり戦略について説明する拠点職員 |

大崎市鳴子で「ゆきむすび」のくい掛け体験会を行いました(令和7年9月24日)

東北農政局による市町村への重点支援の一環として、8月6日のワークショップに引き続き、大崎市鳴子温泉南原の田んぼで天日干しのくい掛け作業の体験会を実施しました。

鳴子温泉地域が抱える高齢化に伴う農作業の負担増や担い手不足などによる水稲作付面積の減少といった課題を解決するため、目下の課題である天日干しのくい掛けを私たちが体験し、次の取組へ活かしたいとの考えで企画しました。鳴子温泉地域で「ゆきむすび」を生産しているNPO法人鳴子の米プロジェクト(理事長:上野健夫 氏)の協力をいただき行ったもので、当局の若手職員、大崎市のほか、農業とつながりを持っている企業の東北電力フレンドリー・パートナーズ株式会社、株式会社JTB仙台支店、株式会社タイミーから計15名の参加をいただき、秋晴れのさわやかな気候の中で心地よい汗を流しました。異業種の交流の機会にもなったように思います。

体験終了後に、上野理事長を囲み「ゆきむすび」のお弁当を食べながら意見交換を行いました。参加された企業の皆さんからは、このような機会があればまた参加したいとの感想があり、今後、更に関係性が深まるよう情報交換も行いました。この取組が、地域と企業を結び、前回のワークショップのテーマでもあった「関係人口の増加」につながればと思います。

〇【鳴子の米プロジェクト】とは

作り手と支え手の信頼関係を広げ、深めていく「つなぎ手」として平成18年に農家、観光関係者、加工・直売所グループ等のメンバー30名で立上げ、平成20年に特定非営利活動法人(NPO法人)を取得し、次世代の食と農の担い手を育てる人材育成・交流事業を進めている。

〇【ゆきむすび】とは

冷害やいもち病に強く山間地でも安定して作れる低アミロース米(東北181号)で、平成19年に「ゆきむすび」として宮城県の奨励品種として登録。

|

|

|

| 挨拶をする長田地方参事官 | 上野理事長(左から2番目)から 稲束の結び方の指導を受ける参加者 |

参加者同士で協力して行った 「ゆきむすび」のくい掛け |

|

|

|

| くい掛け体験に参加した皆さん | お弁当を食べながら意見交換 | 「ゆきむすび」のおにぎりが 3個入ったお弁当 |

尚絅学院大学付属幼稚園で「ころころまるとさがすちきゅうにいいこと」おはなし会を開催しました(令和7年9月8日)

東北農政局では、「みどりの食料システム戦略」の国民の理解醸成のため、将来を担う子どもたち向けに、身近なところから地球にやさしい行動を考えるきっかけ作りとして、紙芝居「ころころまるとさがすちきゅうにいいこと」を使っておはなし会を実施しています。

9月8日、名取市にある尚絅学院大学付属幼稚園にて、満3歳児クラスから年長クラスまでの園児52名が「ころころまるとさがすちきゅうにいいこと」おはなし会に参加してくれました。「ころころまる」と「みっちゃん」たちが紹介する、私たちにもできる地球にいいことについて、みんなで「ころころころ」のポーズをしたり、頷きながら楽しくも真剣な眼差しで見てくれました。今回のおはなし会では、アクティビティとして紙芝居の内容に関するクイズも実施し、とても明るく元気に参加してくれました。おはなし会の後も、積極的に食べ物についての話をしていたとのことで、身近なことでも「ちきゅうにいいこと」がたくさんあることに気が付いてくれたのではないかと思います。先生からは、「小さな子どもたちにもできることがあるので、『ちきゅうにいいこと』を考え合う良い経験になったと思います。」とのお言葉をいただきました。ご協力いただきました尚絅学院大学付属幼稚園の皆様、ありがとうございました。

|

|

| かわいい看板を準備して下さいました | 真剣に聞いてくれる園児たち |

|

|

| みんなで、ころころころ | 大盛り上がりのクイズ |

農園を活用した農福連携、地域貢献に取り組む「いろどりふぁ~む」と意見交換を行いました(令和7年9月5日)

仙台市泉区泉パークタウン内の農園「いろどりふぁ~む(通称)」に、仙台市と合同で訪問しノウフク・アワード2025の周知を行うとともに意見交換を行いました。

同ファームは、令和6年10月に泉パークタウン朝日地区のまちづくりプロジェクトの一端として、「地域連携」を目的にSOMPOケア株式会社が運営するSOMPOケア ラヴィーレ泉パークタウン朝日(介護付きホーム)の敷地内に建設されました。また、東レ建設株式会社が提供する「トレファーム(高床式砂栽培農業施設)」のIoT技術を用いており、だれでも・気軽に・野菜栽培を体験できる「農園」として、入居者やアクティブシニア、地域の子どもたち等の活動参画による「生きがい創出」、地域住民の農園参画による「Well-being(健康寿命延伸)」、育てた野菜を還元する「地域貢献」、還元により得られる「収益」の循環により運営されています。

野菜栽培は高床式で、腰をかがめる必要がなく車いすでも作業ができること、砂栽培であるため砂を洗うことにより連作が可能であるほか、少ない水と液肥、簡単な道具で栽培できるメリットがあり、生産された野菜は主に藤崎百貨店・フードマーケットフジサキやイベントで販売されており、市内での販売や中学校の学校給食にも提供されています。

意見交換では、入居者が外に出る機会が少ない中で、農園は作業を通じて日頃顔を合わさない人ともコミュニケーションが生まれる場となっていること、栽培技術の向上、安定した生産量が課題であること、今後、ホーム入居者の食事への野菜の提供や子ども食堂と連携した食育に取り組んでいきたいという展望などを伺うことができました。

|

|

| 担当者(左から2番目及び4番目)から仙台市役所職員とともに説明を受ける長田地方参事官(左から3番目) | 施設外観 |

|

|

| 生産されている野菜と高床式砂栽培地 (左上からフリルレタス、ルッコラ、かぶ) |

意見交換の様子 |

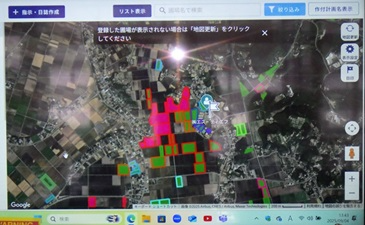

スマート農業に取り組む登米市の「株式会社エス・ティエフ」と意見交換を行いました(令和7年9月4日)

登米市豊里町で、スマート農業機械を導入し、耕作面積約60ヘクタールで水稲のほか、大豆、小麦、ばれいしょなどの栽培と肉用牛の預託飼育に取り組む「株式会社エス・ティエフ」の代表取締役 佐藤瑛彦氏と意見交換を行いました。同社は、地域の農業者の高齢化による離農等によって受託面積が拡大するなかで、令和5年9月に設立した農業法人です。

農地の管理に情報通信技術を活用したICT機器を取り入れ、水稲の水位センサーや宮城県のRTKシステム等を利用した自動操舵の田植機・トラクターを導入し、作業精度を高めた農作業を実践し、作物の品質向上と労働時間の効率化に取り組んでいます。また、今年度からほ場管理システムを導入し、ほ場の場所、面積、農作業の進捗状況などの営農情報を見える化させることでさらなる作業効率化に向けて取り組んでいくことや、収量センサー付きの汎用コンバインの導入計画などが話されました。

登米市豊里町の地域では、ほ場区画が30アール、50アールと小区画であることから、地権者の承諾を得たうえで畦畔を取り外し、レーザーレベラーを使用してほ場を均一に大区画化することで作業効率を高める等、工夫して営農しています。

肉用牛は、同市の畜産会社から預託され飼育管理を行っており、そのなかで排出される堆肥や稲わらなどを資源とした循環型農業も実践しています。また、JAみやぎ登米のグループ申請により県から「みどり認定」を受けました。

小麦の生産では、地域の名物となっているひまわり栽培による土づくりによって、収穫量も増えてきており、「製粉会社がパンやピザの職人50名ほどを引き連れて農場を訪れたことで新たな取引先が見えてきたことや、仲間との様々な情報交換を大切にしている。」など話がありました。

|

|

|

| 意見交換の様子 | ほ場管理システムでのほ場状況 | 稲刈りの様子 (写真提供:(株)エス・ティエフ) |

|

|

|

| 約300頭の預託飼育の牛舎 (写真提供:(株)エス・ティエフ) |

地域の名物となったひまわり畑 (写真提供:(株)エス・ティエフ) |

小麦のほ場見学会 (写真提供:(株)エス・ティエフ) |

日本政策金融公庫と業務連携に関する意見交換を行いました(令和7年9月3日)

9月3日、日本政策金融公庫仙台支店(以下「金融公庫」という。」を訪問し互いの業務に関する意見交換を行いました。

宮城県拠点からは「宮城県の農林水産業」について資料に基づいて説明を行った後、金融公庫から業務に関する重点事項の取組等について情報提供をいただきました。

金融公庫の高宮宣久事業統轄からは、食品産業関係者の顧客拡大のための手法や、新規就農の拡大に繋がる全国規模でのマッチングを実施しているなどのお話を伺ました。

また、県拠点からは顧客の状況やコメの価格高騰による設備投資に関する質問を行うなど、活発な意見交換となりました。

|

|

|

| 日本政策金融公庫仙台支店の 高宮宣久事業統轄 |

宮城県拠点の長田地方参事官 (中央) |

意見交換の様子 |

宮城県農政部と意見交換を行いました(令和7年9月2日)

9月2日、宮城県農政部を訪問し、令和8年度農林水産予算概算要求の概要を説明するとともに、農政に関する意見交換を行いました。

県の石川佳洋農政部長からは、宮城県においては米に関する国の政策の動向に非常に関心が高いことに加え、新規就農に関する担い手確保や子牛価格低迷に伴う畜産農家の経営の厳しい状況等について話されました。これらの課題に対し、国の予算も効果的に活用しながらしっかり対応していきたい、引き続きタイムリーな情報提供をお願いしたいとのお話を伺いました。

|

|

| 意見交換の様子(1) (左から2番目が石川農政部長) |

意見交換の様子(2) |

令和7年度宮城県園芸振興大会に長田地方参事官が出席し、祝辞を述べました(令和7年8月31日)

8月31日、「野菜の日」に宮城県及び全国農業協同組合連合会宮城県本部主催による「令和7年度宮城県園芸振興大会」が仙台緑彩館(仙台市)にて開催され、園芸生産者、市場関係者、関係団体等約80名が参加しました。

大会の第1部では、「第7回みやぎ園芸振興大賞」と「全国農業協同組合連合会宮城県本部長賞」の表彰式が行われました。表彰に先立ち、長田地方参事官が、今回大賞や特別賞を受賞した各団体等に祝辞を述べました。

「第7回みやぎ園芸振興大賞」では、大賞3団体、特別賞2団体が表彰され、「全国農業協同組合連合会宮城県本部長賞」では、大賞、生産部門賞、流通販売部門賞で各1団体、特別賞で2団体が表彰されました。宮城県が掲げる「みやぎ園芸特産振興戦略プラン」のスローガンである「先進的園芸経営体と共に切り拓く新しいみやぎの園芸産地の確立~みやぎの園芸倍増に向けて~」に基づき、このような優良な取組が広がることで、園芸農業の一層の発展が図られるよう、東北農政局としても、県、市町村、関係団体と連携し、現場の声を伺いながら、宮城県の園芸振興に努めてまいります。

表彰となった団体は、記者発表資料(宮城県)をご覧ください。

|

|

|

| 祝辞を述べる長田地方参事官 | 表彰された受賞者の方々 | 園芸振興大会の様子 |

東北農政局のインターンシップ実習生と一緒に農業法人等と意見交換を行いました(令和7年8月26日~28日)

宮城県拠点では毎年インターンシップ実習生を受け入れています。

(1)8月26日 有限会社氏家農場を訪問し、氏家靖裕代表取締役に対し、みどりの食料システム戦略に基づくみどり認定等について説明し、その後意見交換を行いました。

同社は、ねぎの生産から一次加工であるパック詰めを行い、東北の様々なスーパーや道の駅等に販売しています。

氏家代表から「当社としては社員の待遇改善と夏の暑い時期にどのようにして収量の安定と品質を維持するのか、この2つの課題は特に大切である。また、若手の人材育成と、経営者として代表自身が成長していく必要がある。」とお話がありました。

また、みどりの食料システム戦略にも関心を示し理解を深めていただけました。

|

|

|

| 有限会社 氏家農場 社屋 | 氏家代表から会社概要の説明を受けている様子 | 氏家農場のねぎほ場 |

(2)8月27日 農事組合法人ライスファーム七ヶ宿を訪問し、スマート農業技術活用促進法に基づく生産方式革新実施計画等について説明した後、意見交換を行いました。

同法人は、町のライスセンターの指定管理を行うために発足し、現在では地域の農地を集積し、水稲生産及び農地の維持管理を行っているそうです。

スマート農業が進むことでどのような変化があったのか、同法人の構成員 髙橋陸 氏に聞いてみたところ「若い世代には純粋に楽になったと感じることが多いが、60歳以上の役員にとっては操作等の面で逆に扱いづらいと感じるところもあり、結果としてうまく活用されない部分もある」とお話してくださいました。

意見交換後には、県内唯一である雪室施設の見学を行いました。冬に積もった雪を利用した雪室の2階スペースではお米を15度前後の温度で保管し、1階の雪が入っている部屋に隣接するスペースではリンゴやジャガイモなどが保管されていました。農産物の保管に適した温度や湿度が、年間を通じて安定的に維持される上、電気代が月約1万円程度と少額で済むことから、保管料も安い設定となっており、環境に配慮された施設であるとのことでした。

また、七ヶ宿町の主要作物であるそばを生産し、そば屋の経営と加工品製造もしている株式会社ゆのはら農産を訪ね、ほ場見学をしました。今年のそばの生育は今のところ順調であるとのことで、ほ場では白いそばの花が一面にきれいに咲いており、山間の風景に美しく溶け込んでいました。

|

|

|

| そばの花が美しい、ゆのはら農産のほ場 | ライスファーム七ヶ宿での意見交換の様子 | 安定した温度と湿度を保つことができる七ヶ宿町の雪室施設 |

(3)8月28日 「自然環境を再生し地域を豊かにすること」を経営理念に、食の安全に配慮した農産物等の生産に取り組んでいる有限会社大郷グリーンファーマーズを訪問し、有機農業の取組状況について意見交換を行いました。

西塚忠樹代表取締役に商品の販売ポイントについて質問すると「農産物のストーリー性や共感を大切にしており、農業体験や農業学習を開催することで、消費者と生産者が意見を話し合える関係づくりを重要視している」とのお話をいただきました。また、熊谷剛介専務取締役からは、有機農産物の生育状況や、有機物を投入した土づくりとその効果について説明いただき、有機栽培等についての知識が深まりました。

|

|

|

| 西塚代表取締役から土壌改良について説明を受けている様子 | 熊谷専務取締役から現在生産中の堆肥について説明を受けている様子 | 有機JAS認証を受けている「金のいぶき」の生育状況 |

セカンドキャリアとして農業に挑み始めた大和町の地域おこし協力隊(令和7年8月26日)

セカンドキャリアとして農業に挑み始めた、石橋良太(いしばしりょうた)さん。

農業をやりたいと積極的に行政機関等に相談し、令和7年6月、大和町の「地域おこし協力隊」第1号に就任。現在は町内の株式会社大輪で農業のノウハウを学んでいます。

石橋さんは子供の頃から野球を始めて、平成28年に楽天へ入団しプロ野球選手として活躍。野球一筋で過ごしてきましたが、これからの人生のフィールドに農業を選びました。

「今まで、農業は経験したことはない。始めて2か月になるが、指示された作業を嫌だと思ったことはない」と話す石橋さんに法人の堀籠昭幸代表は、「農業の経験値がなく先入観もないため、何でも受け入れることができるのではないか」と答え、師弟間で素晴らしいキャッチボールを披露して頂きました。

そんな石橋さんの日常がSNSで紹介されております。ぜひご覧ください。

石橋良太さんのインスタグラムのアドレスはこちら

石橋 良太 (@ishibashi0606ryota) - Instagram

|

|

| 株式会社大輪での意見交換 (左から堀籠代表と石橋さん) |

意見交換中の石橋さん |

「夏休みこども見学デー」に宮城県拠点のブースを出展しました(令和7年8月8日)

8月8日、仙台合同庁舎を会場に「夏休みこども見学デー」を開催しました。今年も昨年同様に「~みて、さわって、考えてみよう!わたしたちの食べものやくらし~」をテーマに、小学生とその保護者を主な対象として東北農政局のほか、他機関からも様々な企画や情報発信等が行われ、多数の来場者で賑わいました。

宮城県拠点では、みやぎの環境保全米PRのパネル展示やチラシ配布、学校給食サンプルやフードパネル等の展示、宮城県における農産物関するクイズ等を体験してもらいながら宮城県の農産物等に関してよく知ってもらう機会を子供たちに提供しました。

|

|

|

| 宮城県拠点の出展ブース | ブースの様子 | クイズに挑戦する小学生 |

|

|

|

| 学校給食サンプルとパネル (宮城県学校給食会提供) |

環境保全米PRパネル(左:JA宮城中央会提供)と旬の味覚パネル(右:JA全農みやぎ提供) | みえるらべるを表示した商品 |

栗原市一迫の若手女性農業者と意見交換を行いました(令和7年8月7日)

栗原市一迫で、ひとめぼれ、つや姫、だて正夢等の水稲を中心として生産している株式会社黒澤農産の取締役 黒澤亜希さんと意見交換を行いました。同社は、約53ヘクタールの面積を家族3名と従業員1名で営農しており、ドローンによる防除作業等の受託も行っています。

黒澤さんは、実家の農業後継者であり、大型特殊自動車やバイク、ドローンの免許も取得しており、トラクター、田植え機、コンバインはもちろん、あらゆる農業機械を操縦してお米を生産する傍ら、岩手県ボディフィットネスオープン大会では準優勝するほどのアクティブな農業女子です。インスタグラム等を活用し、多くの人に親しみやすく農業について発信しています。

黒澤さんは、幼い頃から間近で見ていた農業は重労働というイメージだったので、まさか自分が継ぐとは思っていなかったそうですが、ボディフィットネスで美しい筋肉をつくるには、ご飯をたくさん食べてトレーニングするのが良いとわかったことや、両親のけがや体調不良が重なり、このままでは家業の存続が危ぶまれ、美味しいご飯が食べられなくなると思ったため、家業の継承を決めたそうです。

同社のほ場は、1枚あたりの面積が広くても30アールであり、また枚数が多く手間がかかるため、今後は従業員をもう1名雇用したいそうです。また、育苗や田植えの作業が必要ない湛水直播への移行も検討しており、農作業時間の削減と生産面積を拡大し生産性の向上を目指しています。

黒澤さんからは、「栗原市の中でも良食味である一迫地域の米のブランディングができていないので、地域と連携したPRがしたい。」と熱くお話しいただきました。

|

|

|

| 意見交換の様子 奥左:黒澤亜希さん |

田植えをする黒澤亜希さん(右)と従業員(写真提供:黒澤さん) | トラクターを運転する黒澤亜希さん (写真提供:黒澤さん) |

大崎市鳴子で「農村の未来を描こう!10年後の鳴子を想像するワークショップ」を行いました(令和7年8月6日)

東北農政局による市町村への重点支援の一環として、前回の意見交換会に引き続き、8月6日に大崎市鳴子公民館において、「農村の未来を描こう!10年後の鳴子を想像する~鳴子地域の未来像を住民が自由に描き、そこに関係人口がどうかかわるか~」と題したワークショップを、大崎市と連携して開催しました。

当日は、鳴子地域に住む農業者、旅館業者、移住してきた者及び鳴子地域をテーマに研究している日本大学経済学部経済地理学ゼミナール(宮地ゼミ)の大学生の合計12名に参加いただきました。

長田地方参事官によるミニレクチャーの後、3つのグループに分かれて「1.鳴子地域の魅力的なコンテンツの再確認」、「2.未来を想像するー10年後の鳴子地域」、「3.関係人口とのつながり」をテーマに活発なワークショップが行われました。

ワークショップでは、それぞれのグループで出されたアイデアを付箋に書き出し、模造紙にまとめ、最後にグループ発表を行い全体で共有を行いました。

自然の豊かさ、温泉などのコンテンツのほか、「都会で希薄になっている近所付き合いや地域コミュニティーなどの人の温かさが大変魅力」という大学生の意見が印象的でした。また、農業と観光の連携、農業体験のアクティビティ化による若者・家族連れの来訪拡大や、長期的な関わりを通じた関係人口化、受入れ時の窓口の必要性など、様々なアイデアが発表されました。

オブザーバーとして参加した宮地教授から、「本ワークショップの中でかなり具体的なアイデアが色々出てきて、地域が持続する方向性が見えてくるのではないかと感じた。皆さんの素晴らしい議論に胸が熱くなった。」との話があり、総評として濱井地方参事官から、「東北農政局としても一緒に関わって頑張っていきたい。」との発言がありました。また、大崎市の安部世界農業遺産推進監からは、「今後もぜひ皆さんで鳴子地域をより良くしていけるようにご協力をお願いしたい。」との締めの挨拶がありました。

引き続き、大崎市を伴走し、課題解決に向けた支援をしていきたいと考えています。

|

|

|

| ワークショップ参加者のみなさん | 長田地方参事官による現状と関係人口に関するミニレクチャー | グループディスカッションの様子 |

|

|

|

| 3つのテーマを統合して鳴子地域の未来について発表 | 濱井地方参事官の総評 | 安部世界農業遺産推進監の締めの挨拶 |

大郷町有機農業推進協議会キックオフイベント・大郷町認定農業者連絡協議会研修会が行われました(令和7年8月1日)

大郷町では、水稲、小松菜、春菊、ベビーリーフなど多様な品目で有機農業が行われています。令和5年12月に、町内の農業法人が宮城県内初のみどり認定を受けてから程なく、複数の農業法人がみどり認定を取得しており、環境負荷低減に向けた取組が進められています。

町ではオーガニックビレッジの創出に向け8月1日に有機農業推進協議会を設立するとともに、キックオフイベントが開催されました。認定農業者連絡協議会を含めた関係者を一堂に会した研修会の中では、サプライチェーン関係者等と連携・協力し、有機農業の生産・消費拡大を通じて、持続可能な農業のモデル確立を目指す取組方針が有機農業推進協議会会長である金須副町長から示されました。また、オーガニックビレッジやほ場再整備を見据えたスマート農業等について理解を深め、地域内の連携強化するために向けた講演が行われ、学びの多いイベントとなりました。

|

|

| 田中大郷町長あいさつ 長田地方参事官(左)来賓として出席 |

取組方針を説明する金須大郷町副町長 |

創業105年を迎えた仙台の老舗企業、お茶の井ケ田株式会社の「秋保ヴィレッジ」を訪問し、意見交換をしました(令和7年7月30日)

大人も子供も楽しむことができる、秋保の観光農業施設の秋保ヴィレッジには、地元の新鮮な農産物が購入できるコーナーやお土産、フードコートがある物産館(アグリエの森)があります。屋外には、イベントができるスペースや、公園、ガーデン、足湯もあり、さまざまな体験をすることができます。訪問した日は平日でしたが、観光客や地元のお客様がたくさん訪れていました。そんな魅力溢れる秋保ヴィレッジを訪問し、石垣店舗開発部課長代理から、取り扱っている農産物や、イベント等についてお話を伺いました。

|

|

|

| 意見交換の様子 長田地方参事官(右奥)と お茶の井ケ田株式会社の石垣店舗開発部課長代理(左) |

秋保ヴィレッジ内の物産館(アグリエの森)外観(1) | 秋保ヴィレッジ内の物産館(アグリエの森)外観(2) |

みやぎ野菜ソムリエの会「みどりの食料システム戦略ってなぁに?」勉強会にて、長田地方参事官が講師を務めました(令和7年7月20日)

みやぎ野菜ソムリエの会が、「みどりの食料システム戦略ってなぁに?」と題した勉強会を、せんだい農業園芸センターにて開催し、長田地方参事官が講師を務めました。みどりの食料システム戦略を中心とした説明の後の意見交換にて、参加した会員の方からは、「みどりの食料システム戦略について初めて知った」「SDGsや環境問題というと遠い話に思えていたが、みえるらべるの話を聞いて身近になった」「生産者の具体的な取組を知ると、その野菜を見る目が変わる」など、たくさんの感想を頂戴しました。また、子どもへの教育は重要との声が多く、ころころまるの紙芝居の活用や有機野菜食べ比べのアイディアも出ました。野菜ソムリエの会の活動の新たなテーマの1つとしていただけることを期待しています。

|

|

|

|

| 説明をする長田地方参事官 | 意見交換の様子 | 集合写真 |

JA専務会議、JA常務会議に出席しました(令和7年7月14日、17日)

JA宮城中央会主催のJA専務会議(7月14日)並びにJA常務会議(7月17日)が仙台市内で行われ、会議の冒頭に長田地方参事官から、新たな食料・農業・農村基本計画に関する情報提供を行いました。

情報提供後に質疑が行われ、専務会議では水田活用直接支払交付金や農地集積に関する意見等、常務会議では備蓄米関連の要望や適正な価格形成の質問等、出席された方々から発言があり活発に意見交換しました。

|

|

| 会議の様子 (7月14日JA専務会議) |

情報提供を行う長田地方参事官 (7月14日JA専務会議) |

|

|

| 会議の様子 (7月17日JA常務会議) |

情報提供を行う長田地方参事官 (7月17日JA常務会議) |

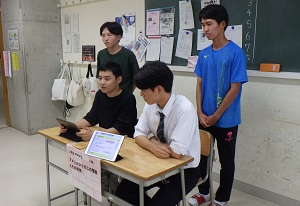

白石高校を訪問しました(令和7年7月15日)

宮城県白石高等学校において開催された令和7年度課題研究構想発表会に参加しました。

同校では総合的な学習の時間の枠組みで7年前から課題研究に取り組んでおり、1、2年次合同でグループ探究活動を行っています。

今回の発表会の目的は、1年次については他者へ伝えることで自己理解と他者理解を深めること、2年次については問いを作る力・問いを発する力を身に付けること、3年次については1、2年次の課題発表へのアドバイスを行うこととしており、社会課題を見つけ、解決する力を備えた人材への成長が期待されています。

1年次においては地域の企業等で行ったフィールドワークで学んだこと、2年次においてはこれまでの課題研究と今後の構想をそれぞれ発表しました。なかには、規格外野菜の活用や地元農産物の普及につながるアイデア、駆除したアメリカザリガニの活用など地域農業や環境の課題解決につながるような研究構想も多数あり、食、農業、環境分野への関心の高さが伺われました。

今後はさらなる調査、研究を行い、1年間の成果をまとめた発表会が来年3月に開催されるとのことです。

探究活動の更なる進展に期待しています。

|

|

|

| 農事組合法人を訪問した発表 | タブレットを使用した発表 | 米粉スイーツの発表 |

|

|

|

| アメリカザリガニの駆除・利用の発表 | 規格外野菜の活用の発表 | 食品リデュースの発表 |

持続可能な水産業を目指す一般社団法人フィッシャーマン・ジャパンと意見交換をしました(令和7年7月9日)

「かっこよくて、稼げて、革新的な」新 3K の水産業を創るという活動理念を掲げ、多様な能力を持つ「フィッシャーマン」を将来的に 1,000 人増やすことを目標に様々な活動に取り組んでいる一般社団法人フィッシャーマン・ジャパンを訪問し、事務局の松本裕也さん、渡部更夢さん、阿部賀一さんと意見交換を行いました。

同法人は、宮城県石巻市の若手漁師たちと震災ボランティアで三陸に関わってきた事務局が2014 年7月に設立。2015 年に石巻市から委託された水産業担い手育成事業を展開し、宮城県漁業協同組合と連携して「TRITON PROJECT」を立ち上げると、9年間で 50 名以上の漁師が誕生しました。

水産業担い手センターとして担い手と事業者をマッチングする際に「どう働きたいか、働かせたいか」双方の希望に合うよう、根気強く丁寧にアドバイスし、サポートしていくことで、浜に若い世代を呼び込んでいます。

一方で、水産業の繁忙期の人手不足解消のため、株式会社タイミーと業務提携し、最短数時間からの柔軟な働き方を広めています。

また、水産業で「働く」間口を広げるために数日で漁師体験ができる「漁師学校」や、水産業の魅力を発信するために高校生向けアルバイト型職業体験「すギョいバイト」にも取り組むなど多方面で活躍しています。

事務局の皆さんは、「未来の石巻に水産業をつなげて、生業としてだけでなく、漁業をその土地の文化として守っていきたい」と力強く話していました。

|

|

|

| 長田地方参事官(右)と フィッシャーマン・ジャパンの皆さん (手前)とインターンシップ学生 |

意見交換の様子 (左から)松本裕也さん、 渡部更夢さん、阿部賀一さん |

フィッシャーマン・ジャパンの外観 (吹き出し:ロゴ看板(左)本部、(右)TRITON PROJECT) |

なし園の再生に取り組む角田市の新規就農者を訪問しました(令和7年6月30日)

角田市において、休耕なし園を再生しながら、果樹栽培に取り組んでいる吉川果樹園の吉川 一利(きっかわ かずとし)さんにお話を伺いました。

吉川さんは東京で働いていましたが、出身地の宮城で農業をしたいと一念発起、地域おこし協力隊として活動し、今年4月から本格的に果樹農家として就農しました。

現在、果樹園の栽培管理だけでなく、伐根や作業路なども自ら重機を使って整備するかたわら、今年の収穫に間に合うよう、廃トラックコンテナを活用した選果作業場を急ピッチで作っているところです。また、自宅に隣接している倉庫に、新たな作業場兼直売スペースを作る計画も少しずつ進めています。

将来的には、園地に隣接した土地にキャンプ場を整備したいとのことで、吉川さんは「普段農業と関わりのない人が、キャンプをしながら果樹園の農作業や収穫体験ができる、癒し・リフレッシュできるような場にしたい」と語られました。

|

|

|

| 選果作業場を整備中の吉川さん | 主力のひとつ「豊水」 | 去年は果肉に高温障害が多かったと語る吉川さん |

加美町中新田図書館で「ころころまるとさがすちきゅうにいいこと おはなし会」を開催しました(令和7年6月25日)

6月25日に、東北農政局と加美町中新田図書館が共同で開催した特別展【eaTOHOKU Library サステナブルな花の取組】において企画したおはなし会「ころころまるとさがすちきゅうにいいこと」に宮城県拠点職員も紙芝居の読み手として参加してきました。当日はとても暑い日でしたが、中新田児童館の小学生30名以上が集まり、「ころころまる」と「みっちゃん」が紹介する地球にやさしい米づくりや買い物などの「ちきゅうにいいこと」を楽しみながら見てくれました。こどもたちにとって、身近な「ちきゅうにいいこと」を考えるきっかけになったのではないかと感じています。加美町の公認キャラクター「かみ~ご」も登場し、大盛り上がりの会となりました。

|

|

|

| 「みんな真剣」 | 「ころころころ」 | 「かみ~ご ありがとう」 |

スマート農業技術活用促進法に基づく生産方式革新実施計画の認定証を授与しました(令和7年6月20日)

スマート農業技術活用促進法に基づく生産方式革新実施計画が、宮城県内で初めて認定されたことを受け、株式会社美田園ファーム(名取市)において、認定証授与式を行いました。

同社は、自動操舵トラクタと播種機を活用するとともに、乾田直播体系への移行により、農作業時間の削減と栽培面積の拡大を図ることで、生産性の向上を実現することとしています。

大友正一代表取締役社長は、「自動操舵により、設定された経路を自動で走行できるようになった。これにより、これまで目が届かなかったところに目が届き、作業効率や薬剤散布の精度が向上するとともに、農業機械に慣れていない新入社員には補助となり、熟練社員においては労力軽減にもつながる技術であるため、今後も導入を進めたい。地域計画の策定に向けた話し合いの中では、後継者がおらず、長く営農できる見込みがないと話す農業者もいる状況である。当社が農地の受け皿となり、離農者の雇用の場になれればと考えている」とスマート農業の有効性や今後の地域農業について、熱くお話しいただきました。

|

|

|

| 認定証授与 大友代表(右)と長田地方参事官 |

記念撮影 右から大友博和取締役専務、大友代表 長田地方参事官 |

意見交換の様子 |

「棚田地域におけるリモコン草刈機実演研修会」を開催しました(令和7年6月16日)

栗原市若柳蓬田地域では、高齢化により草刈りが課題となっており、今年4月に行った省力的除草技術のオンライン勉強会において「棚田でリモコン草刈機が使えるのかどうか、実際に草を刈っているところを見たい。」との声があったため、機械メーカー等の協力を得て棚田地域におけるリモコン草刈機実演研修会を開催しました。

当日は、若柳蓬田の棚田地域や栗原市内中山間地域の生産者のほか関係機関等約80名が集まる中、9台のリモコン草刈機が持ち込まれ、担当者がそれぞれの草刈機の特徴を説明しながら実演を行いました。その後のフリー実演タイムでは、生産者個々にリモコン草刈機に対する質問などを機械メーカーの担当者に伺っている姿が見られました。最後に、宮城県北部地方振興事務所栗原地域事務所から配布したチラシにより草刈作業中の留意点等、農作業における安全管理の説明を行いました。

参加した若柳蓬田集落協定の佐藤忠一会長からは、「今日のリモコン草刈機実演会は、昨年、東北農政局との意見交換を行った際に、高齢化が進み草刈りが一番大変であると話したことがきっかけで実現した。これからの農業は、体への負担軽減のためにはスマート農業機械の利用も考えていかなければならない。」との話がありました。

中山間地域では傾斜地が多く、特に棚田においては直線的なところが少なく、田んぼの畦畔の草刈りは手作業のため重労働です。疲労などによって思わぬ事故につながる心配もあるため、スマート農業機械の導入により少しでも課題の解決につながればと期待しています。

実演研修会後に各方面からの反響(問合せ等)もあり、リモコン草刈機に対する関心の高さが感じられました。

|

|

|

| 長田地方参事官あいさつ | 実演研修会に集まった地域の生産者ほか関係者 | 草刈り前の棚田 |

|

|

|

| (株)クボタの草刈機 | (株)ササキコーポレーションの草刈機 | (株)アテックスの草刈機 |

|

|

|

| (株)ISEKIアグリの草刈機 | (株)オーレックの草刈機 | ハスクバーナ・ゼノア(株)の草刈機 |

|

|

|

| (株)やまびこの草刈機 | 共栄社シバウラ(株)の草刈機 | ヤンマーアグリ(株)の草刈機 |

|

|

|

| 草刈り後の棚田 | 農作業の安全管理について 栗原地域事務所から説明 |

若柳蓬田集落協定の佐藤代表 |

大崎市と「重点支援」について意見交換を実施しました(令和7年6月11日)

6月11日に大崎市を訪問し、伊藤市長はじめ、安部世界農業遺産推進監、農政企画課担当者等と、東北農政局による市町村への重点支援について、意見交換を実施しました。

重点支援とは、今年度、東北農政局において、市町村への支援を強化するため、各県それぞれ1市町村を選定し、ともに解決する課題を設定し、部局横断的なプロジェクトチーム(本局と県拠点で構成)による伴走支援を行うこととしたものです。宮城県では大崎市(鳴子地区)を重点市町村とし、連携して取り組みを行っていくことについて市長に賛同いただくため、今回の意見交換を実施しました。

意見交換実施後、鳴子地区に赴き、世界かんがい施設遺産「南原穴堰」や農地の現況等、現地視察を実施しました。

|

|

|

| 大崎市長との意見交換(1) | 大崎市長との意見交換(2) | 担当との意見交換 |

|

|

|

| 鳴子地区の風景 | 南原穴堰(1) | 南原穴堰(2) |

「営農支援フェア2025」に東北農政局がブースを出展しました(令和7年6月10日、11日)

令和7年6月10日、11日に夢メッセみやぎで開催された「営農フェア2025」(JAグループ宮城主催)では、屋内展示場にて最新のトラクタ・コンバイン・田植機に加えて、転作や乾田直播関連機器の展示ブースがあり、屋外展示場では大型作業機の展示をはじめ、中古・実演機の展示、管理機やチェーンソー、ラジコン草刈機などを体験できるコーナーが設けられました。両日共に、天気は曇り空でしたが、2日間で2,000人以上が来場され大盛況でした。東北農政局ブースでは、新たに「農業相談コーナー」を開設し、多くのお客様にお立ち寄りいただき、様々なお話を伺いました。また、みどりの食料システム戦略やスマート農業推進等に関する施策のパネル展示や動画再生、チラシやパンフレットの配布を行い、お客様にPRしました。

|

|

|

| 盛況だった「農業相談コーナー」 | 東北農政局が出展したブース(1) | 東北農政局が出展したブース(2) |

|

|

|

| 展示された農業用機械(1) | 展示された農業用機械(2) | 展示された農業用機械(3) |

絆を大切に生産者とつながれる場所「アクアイグニス仙台 マルシェリアン」を訪問しました(令和7年6月4日)

フランス語で絆を意味するリアンの名の通り、仙台市や宮城県、その他の地域の方々との繋がりを大切にし、生産者が育てた野菜や果物、加工食品など地場産品を中心に販売されている同店を訪問し、伊藤 朗マネージャー、鴨志田 めぐみアシスタントマネージャーと意見交換を行いました。同店のあるアクアイグニス仙台は、震災で防災集団移転促進事業による集団移転跡地となった仙台市若林区の藤塚地区に、再び人々が集える空間を作ることを目指し、食・農・温泉の複合施設として誕生しました。お二人からは、同店で取り扱っている商品やイベントについてのお話をいただくとともに、被災地でもあるこの地域で農家の方々を応援したいという熱い思いを伺いました。

|

|

|

| 意見交換の様子 | 伊藤マネージャー(右)と 鴨志田アシスタント マネージャー(左) |

店内の様子(一部) |

七ヶ宿町の2法人を訪問しました(令和7年6月3日)

七ヶ宿町の2法人を訪問し、水田政策見直しに対する意見や中山間地域での課題等についてお伺いしました。

〇株式会社ゆのはら農産

七ヶ宿町でも500メートルの標高にある湯原地域で、そばの生産を核とした地域活性化に取り組んでいる同社の代表取締役の山田益広(やまだ ますひろ)さんにお話をお伺いしました。

同社では、地域の耕作放棄地を引き受けてそばを生産するほか、そばを提供するレストランを経営しながら地域の農産物を活用した漬物等の6次産業化に取り組んでいます。

山田代表取締役は、「当地域では気候条件に合ったそばの生産を江戸時代から行っていた。米の増産政策で標高が高く稲作に向かない場所でも米を作ってきたが、減反政策をきっかけにそばの栽培を復活させた。そういった地域への支援について消費者のコンセンサスを得ながら、その土地の風土にあった作物を作っていくことが大事」との意見をいただきました。

|

|

| 意見交換の様子 | そばを提供するレストランにて (左 山田代表取締役 右 ご子息の岳彦さん) |

〇農事組合法人ライスファーム七ヶ宿

七ヶ宿町のライスファーム七ヶ宿の皆さんにお話を伺いました。

同法人では、町で設置したRTK‐GNSS基地局を活用したスマート農業による稲作に取り組むとともに、「七ヶ宿源流米ネットワーク」の構成員として環境負荷軽減に取り組んできました。「七ヶ宿源流米」は、用水に七ヶ宿町産の炭を投入し、ほ場には松島の牡蠣殻と町内の畜産農家からのたい肥を使用し栽培しています。

同法人の梅津賢一(うめつ けんいち)代表理事は、「一部有機栽培に取り組んでいるほか、地域のほ場が4月いっぱいまで雪に覆われ、ほ場が乾かないという環境条件と、育苗施設のスペースが不足してきたこともあり、湛水直播にも取り組んでいる。国内流通のほか輸出にも向けているさつまいもの栽培は、手間がかからず、本年産も継続している。引き続き、作業の効率化を進めていきたい」と話されました。

地域おこし協力隊で農業の経験を積み、今年度からメンバーに加わった庄司さんも交え、にぎやかにお話を伺いました。

|

|

| 意見交換の様子 | ライスファーム七ヶ宿の皆さん (左から 庄司さん 梅津代表理事 髙橋理事 髙橋さん) |

登米市長と意見交換を行いました(令和7年6月2日)

登米市役所を訪問し、熊谷康信市長へ新たな食料・農業・農村基本計画や米政策、地域計画等について意見交換させていただきました。熊谷市長からは転作に尽力されている農業者が多くおられる中、農業機械は値上がりが続いていて、国としても引き続き支援をお願いしたいなどのお話があり、今後の農政への要望や課題について幅広く意見交換を行いました。

|

|

| 熊谷市長(右)と長田地方参事官(左) | 意見交換の様子 |

松島高校が参加した「松島発!環境保全米プロジェクト『田植え』体験」を取材しました(令和7年5月28日)

5月28日、松島高校観光科1年生47名が、「松島発!環境保全米プロジェクト」に参加して、町内の田んぼ10アールで環境保全米「ササニシキ」の田植えを体験しました。

同プロジェクトは、松島町、JA仙台、有限会社セントラルライス中通及びJA仙台松島加工部会が取り組んでいる地産地消運動を推進する「環境にやさしく質の高い米づくり」に、生徒が参加し、地域の特産品を学び、地域の方々との交流を図ることを目的に開催されています。

生徒たちは、田んぼを管理している有限会社セントラルライス中通 赤間 善弘代表取締役から田植えの仕方を教わると、青空の下、苗を片手に一斉に田んぼに入って田植えを始め、あちこちで歓声があがりました。

田植えを体験した生徒は、「生態系を守りながら米作りをする大変さがわかり、お米のありがたみを実感しました。松島自慢の環境保全米を、今後の観光科の実習などで紹介していきたい。」と元気に話していました。

|

|

|

| 田植え体験の様子 1 (学生が一斉に田植えを開始) |

田植え体験の様子 2 (元気にチャレンジ) |

田植え体験の様子 3 (しっかりと植え付けていきます) |

|

|

|

| 田植え体験の様子 4 (学生と植え付け後のササニシキ) |

赤間代表から田植機の操縦を 教わり、操作する学生の様子 |

「松島発!環境保全米プロジェクト」 地産地消を呼びかける看板 |

県内JAの畜産担当者と意見交換を行いました(令和7年5月27日)

5月27日にJA全農みやぎ畜産部(みやぎ総合家畜市場内)を訪問し、意見交換を行いました。最初に長田地方参事官から、新たな食料・農業・農村基本計画について、川端畜産課長から酪農・畜産農家向けの金融支援策やJクレジット等について情報提供を行いました。

JAの畜産担当者からは、堆肥やWCSを活用した地域内循環の取組や、中山間地域での自給牧草拡大の取組、堤防河川刈草の飼料活用の取組などについて情報提供いただきながら、経営者の高齢化と後継者不足、生産資材の高止まりによる畜産農家の厳しい経営事情という共通課題のほか幅広く意見交換を行いました。

|

|

|

| 説明を行う長田地方参事官 | 説明を行う川端畜産課長 | 意見交換の様子 |

せんだい農業園芸センター主催の果樹(梨)専門研修を取材しました(令和7年5月7日)

5月7日、せんだい農業園芸センターみどりの杜観光果樹園主催の「果樹(梨)専門研修」(仙台市令和7年度収益性の高い農業推進研修事業)を取材しました。研修は、梨栽培農家、梨栽培予定者等を対象とし、座学及び実地研修で年10回開催され、第2回目となるこの日は、幸水(こうすい)の予備摘果(粗摘果)と芽かきの研修で、参加者15名が、摘果の目的を学んだ後にジョイント栽培の園地で実習を行いました。

同園芸センターでは、梨のほか、ブルーベリー、ブドウ、イチジク、リンゴ等の研修事業も行っており、JRグループという強みと、ショッピングセンター事業、ホテル事業、観光農園の運営を通じた異業種のノウハウを活かした内容で、例年多数の申し込みがあるということです。

果樹の樹体ジョイント仕立てにより省力、低コスト栽培システムを開発した講師の柴田健一郎専門監からは、「温暖化の影響で他県の梨の生産量が減少しているので、宮城県での梨栽培は好機である。栽培技術を学びつつ、自分で育て、収穫する楽しみを知ってほしい。」と研修生に向けたお話が印象的でした。

|

|

|

| 講師(仙台ターミナルビル株式会社 観光農業部 柴田健一郎専門監) |

研修の様子 | 実践研修の様子 (講師から熱心に作業を学ぶ参加者) |

|

|

|

| 実践研修の様子 (V字ジョイント栽培園地での摘果) |

梨の花(左)/梨の実(右) 摘果後の梨の実(中央) |

せんだい農業園芸センター みどりの杜観光果樹園(外観) |

新たなチャレンジ!「農事組合法人 葉坂希望の郷」が加工用トマトの生産をスタート(令和7年4月30日)

柴田町の「農事組合法人 葉坂希望の郷」は、今年からカゴメ株式会社と契約し加工用トマトの栽培に取り組んでいます。4月30日には、80aのほ場にトマトジュースの原料となるトマトの苗の定植が行われました。トマト栽培にあたっては、カゴメ株式会社から栽培指導や収穫機リースなどの支援を受け、初年度の目標である4トン/10aの収穫を目指します。葉坂希望の郷の役員の青柳さんは「多くの関係者から応援をいただいている。新たな高収益野菜生産のチャレンジとなるが、結果を出して、働いてもらっている地域の皆さんに還元していきたい」と話していました。収穫はお盆前(8月上旬)の予定です。

|

|

|

| トマト専用定植機での定植作業の様子 | 葉坂希望の郷・青柳さん(左)とカゴメ株式会社・林さん(右) | 定植されたトマトの苗 |

報道関係者向けの現地視察会を行いました(令和7年4月24日)

宮城県拠点では、報道関係者等の方々に農業・農村について理解・関心を持っていただく取組として、りんごの開花時期にりんごの栽培に関する現地視察会を初めて開催し、6社が参加しました。

午前は壽丸果樹園において環境に配慮したこだわりのりんご栽培(「温室効果ガス削減」貢献率20パーセント以上の星3つを取得)や6次産業化の取組を視察し、午後は宮城県農業・園芸総合研究所(以下「研究所」という。)とJRフルーツパーク仙台あらはま(以下「フルーツパーク」という。)を訪問しました。研究所においては宮城県の園芸振興に係る全体像の説明を受けた後、全国で初のりんごのv字ジョイント樹形の試験ほ場の視察、フルーツパークにおいては、りんごやなし等のジョイント栽培のほか園内で栽培している8品目について視察しました。参加した報道関係者等は、初めて見聞きする栽培技術に対し、積極的に質問をしていました。

報道関係者等からは、「訪問先の説明が非常に分かりやすく、普段、栽培方法等を詳しく知る機会がないため貴重な経験となった」、「v字ジョイント樹形には本当に驚いた」、「3つの視察先が関係しており体系的に学べてよく理解できた」などの感想をいただきました。

| (1)壽丸果樹園(白石市) | |

|

|

|

園地での説明の様子

説明者:代表 菊地哲夫 氏 |

「みえるらべる」を取得した壽丸果樹園のりんごを原料に製造した「りんごチップス」と「りんごジュース」

|

| (2)宮城県農業・園芸総合研究所(名取市) | |

|

|

|

概要説明の様子

説明者:髙嶋名世瑠技術次長 |

園地での説明の様子

説明者:庄子雅和研究員 |

| (3) JRフルーツパーク仙台あらはま(仙台市) 説明者:菊地秀喜専門監 |

|

|

|

|

概要説明の様子

|

園地での説明の様子

|

|

|

|

加美町長が「オーガニックビレッジ」の宣言を行いました(令和7年4月21日)

4月21日、加美町の石山敬貴町長が、県内4番目(町としては初めて)となる「オーガニックビレッジ」の宣言を行いました。農家レストランの先駆けであり加美町の有機農業の「聖地」と町長が表現された「ふみえはらはん」を会場に、出席した関係者約20名が見守る中、自然との調和を図り有機農業を推進することを誓いました。清流と雄大な自然に恵まれた世界農業遺産「大崎耕土」の奥座敷の地となる同町は、生物多様性が保全されている区域として「荒沢湿原池沼群」が環境省の自然共生サイトにも認定されている環境意識の高い町として、環境への負荷をできる限り低減した環境保全型農業の推進に取り組んでいきます。

令和6年10月に設立した「加美有機農業推進協議会」で議論された「加美町有機農業実施計画」においては、目標年度である令和11年度に向けて、有機農業者の増加や取組面積の拡大に向けた研修会の開催、アイガモロボ等先進技術を活用した栽培実践と検証、有機JAS認証取得経費の支援、直売所や小売店での有機農産物販売コーナーの設置、販売促進イベントへの出店及び町内学校給食への有機農産物の提供等に取り組むこととしています。

石山町長は、「今日の宣言式が有機農業への本格的な取組へのスタートとなる。ここから、安全・安心な食べ物の大切さ、健康の重要性を発信していきたい。」と話され、出席者の皆様と一緒に有機米のおにぎりを試食しました。

|

|

|

| 祝辞を述べる長田地方参事官 | 宣言を行う石山町長 | 関係機関の皆様と加美有機農業推進協議会の皆様 |

|

|

|

| 出席者で囲炉裏を囲みながら美味しい 有機ランチを試食 |

左から、こごみの和え物、長芋の漬物、アイガモのソテー、有機米(ササシグレ)のおにぎり | 同町のアイガモ農法で栽培されたお米(左)と 有機米で作られた味醂(右) |

「中山間地におけるリモコン草刈り機等省力的除草技術のオンライン勉強会」を開催しました(令和7年4月9日)

4月9日、栗原市若柳米ケ浦中央老人憩の家を主会場としたオンライン形式で、「中山間地におけるリモコン草刈り機等省力的除草技術のオンライン勉強会」を開催しました。昨年度、棚田コンシェルジュの活動として若柳蓬田集落協定を訪問した際に、草刈りの労力が大きな課題とのお話を伺ったことが背景にあります。会場には、同集落協定の皆様を中心にお集まりいただき、登米市及び丸森町の棚田関係者にもオンラインで参加いただきました。

農研機構西日本農業研究センターの菊地主任研究員から「スマート草刈り技術の開発状況と普及課題」について、また、同機構東北農業研究センターの金井上級研究員から「自立草刈ロボットの利用」について話題提供をいただき、リモコン草刈り機等を導入する際のメリットやデメリットなどを教えていただきました。

参加者からは、「高齢化や傾斜地のため草刈りは大変であるが、今回の話を聞いて棚田地区の3分の1では使えそうだ。」との話がありました。次のステージとして、実演会を企画する方向になっています。

|

|

|

| ライン勉強会の様子 | 話題提供をいただいた 農研機構の菊地主任研究員 |

話題提供をいただいた 農研機構の金井上級研究員 |

「乾田直播栽培試験展示圃現地検討会」が大崎市古川で開催されました(令和7年4月8日)

JA全農宮城県本部主催の「乾田直播栽培試験展示圃現地検討会」がJA古川管内のほ場で行われ、乾田における水稲のは種実演に参加しました。会場には、生産者、農機具メーカー、肥料会社、関係機関等約90名が集まりました。

同県本部が行う乾田直播栽培の実証試験は今年で2年目を迎え、水稲栽培の省力化、効率化を目的に取り組んできました。1年目は、収量・品質・食味について検証を行い、結果として、収量は移植栽培と同等であり、品質は移植栽培と比べて整粒歩合が高く、食味は移植栽培との明確な差は感じられなかったそうです。

2年目のテーマは、(1)環境保全米型栽培試験、(2)低コスト又は新規資材試験、(3)大豆後作体系試験を昨年同様8カ所のほ場で行っていくとのことです。

実演会では、農研機構から乾田直播栽培を行う上での管理のポイントについて資料を基に説明が行われた後、農機具メーカーから3種類の機械(トラクターRTK利用)の説明と実演が行われました。JA古川では、今後GPSトラクターの購入を予定しており、RTK利用も視野に入れて進めているとのことです。

高齢化や担い手不足が進む中で、乾田直播栽培は労力の軽減対策に有効な技術であり、生産コスト削減により生産者の所得向上につながるため、若い後継者が増えていくことを期待しています。

|

|

|

| (1) バーチカルハロー (は種床を作る機械) |

(2) ドリルシーダー (は種を行う機械、同時に側条施肥が可能) |

(3) ケンブリッジローラー (鎮圧する機械、種子と土壌を密着) |

|

|

|

| (1)バーチカルハローによる砕土・整地 砕土率を高めることで苗立ちを良くする |

(2)ドリルシーダーによるは種 は種量は10a当たり5~6kgが目安 |

(3)ケンブリッジローラーによる鎮圧 ほ場の漏水防止と発芽率を高めるため重要 |

過去の宮城フォトレポート

|

|

お問合せ先

宮城県拠点〒980-0014

宮城県仙台市青葉区本町三丁目3番1号(仙台合同庁舎A棟)

代表:022-263-1111(内線4510)

直通:022-266-8778