山形フォトレポート(令和6年度)

令和6年度

| [ 6年4月分 ] | [ 6年5月分 ] | [ 6年6月分 ] | [ 6年7月分 ] | [ 6年8月分 ] | [ 6年9月分 ] |

| [ 6年10月分 ] | [ 6年11月分 ] | [ 6年12月分 ] | [ 7年1月分 ] | [ 7年2月分 ] | [ 7年3月分 ] |

新着情報

- 真室川町で米粉入り麺を製造・販売している「有限会社庄司製麺工場」と意見交換を行いました。(令和7年3月12日)

- 庄内町で水稲栽培の共同経営に取組む「株式会社FKファーム」と意見交換を行いました。(令和7年3月6日)

- 山形県農業会議常設審議委員との情報交換会で予算概算決定等について説明を行いました。(令和7年2月19日)

- 長井市の若手農業者の皆様と意見交換を行いました。(令和7年1月30日)

- 米沢栄養大学において「みどりの食料システム戦略」の説明を行いました。(令和7年1月27日)

真室川町で米粉入り麺を製造・販売している「有限会社庄司製麺工場」と意見交換を行いました。(令和7年3月12日)

真室川町で米粉入り麺を製造・販売している有限会社庄司製麺工場の代表取締役 五十嵐裕輝氏と意見交換を行いました。

庄司製麺工場で製造・販売している米粉入り麺「ハイ辛ラーメン」は、原材料に県内産の米粉を使用しており、2011年山形県米粉食品コンクールで優秀賞を受賞しています。また、山形県が育成した「最上早生」、「でわかおり」を原材料とした日本そばなど、県内産農産物を原料とした数多くの麺類を製造・販売しています。

五十嵐さんからは、「資材や燃料費の高騰分を価格に転嫁できない等、多くの難題・苦労はあるが、最上地域唯一の製麺業者として発展的に製麺業を続けていきたい。」とのお話を伺いました。

|

|

|||

| 代表取締役 五十嵐 裕輝氏 |

米粉入り麺「ハイ辛ラーメン」 | |||

|

|

|||

| 庄司製麺工場の主要商品の一部 | 意見交換の様子 |

庄内町で水稲栽培の共同経営に取組む「株式会社FKファーム」と意見交換を行いました。(令和7年3月6日)

庄内町の農業者仲間で水稲栽培の共同経営により、生産コスト削減を実現した「株式会社FKファーム」の代表取締役社長 斎藤勝幸氏と意見交換を行いました。

斎藤氏と副代表の松浦史和氏は、それぞれ家族経営で水稲を栽培していましたが、親の高齢化に伴い個人経営体の将来と地域農業の衰退を懸念し、令和4年に共同経営による農業法人を設立しました。農地の集積(45ヘクタール)、乾燥機・農業機械の共同利用、共同農業倉庫の整備により労働時間の短縮と生産コスト削減に成功しています。

「今後はさらに作付面積を拡大し地域農業の後継者を育成しながら、若者が魅力を感じるような儲かる農業を目指し庄内の農業を盛り上げていきたい」との思いを伺いました。

|

|

|

||

| 株式会社FKファーム 代表取締役社長 斎藤勝幸氏 |

意見交換の様子 | 共同農業倉庫外観 |

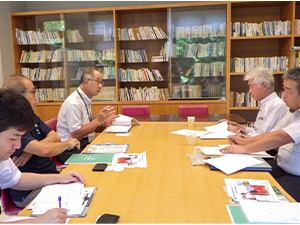

山形県農業会議常設審議委員との情報交換会で予算概算決定等について説明を行いました。(令和7年2月19日)

山形県農業会議の常設審議委員会後に開催された情報交換会に松原地方参事官が出席し、令和7年度農林水産関係予算概算決定の概要や水田政策の見直しの方向性等について説明を行いました。

説明後の質疑では、水田活用の直接支払交付金の令和7年・8年の対応における連作障害を回避する具体的な取組等への質問や、見直しの方向性に沿った場合の水田政策予算の確保、コメ価格高騰への対応、食料安全保障の確保などについて意見が出されました。

|

|

|

||

| 挨拶する松原地方参事官 | 意見交換の様子 | 説明する松原地方参事官 |

長井市の若手農業者の皆様と意見交換を行いました。(令和7年1月30日)

長井市で営農する梅津光宏さんが発起人となり、若手農業8名と意見交換を行いました。

県拠点からは農政や水田政策等について説明を行い、その後、参加いただいた若手農業者の皆様から現在の経営概要、今後の経営展望と地域課題を伺いました。主な意見として、農業の担い手が減少する中で、水稲を中心とした営農を発展させ農地を守っていく決意とともに、引き続き担い手に対する支援拡充と飼料用米への支援継続を求める要望を伺うことができました。

|

|

|||

| 長井市の若手農業者8名と 県拠点職員(前列右端) |

意見交換会の様子 | |||

|

|

|||

| 発起人の梅津さん | 会場を提供していただいた 農事組合法人 成田農産代表 |

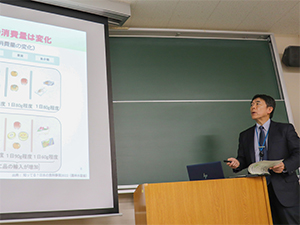

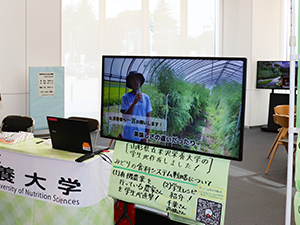

米沢栄養大学において「みどりの食料システム戦略」の説明を行いました。(令和7年1月27日)

米沢栄養大学(米沢市)の2年生に対し、山形県拠点職員が「みどりの食料システム戦略」(以下、「みどり戦略」という。)の説明を行いました。

温暖化による農産物への影響や食品ロスの現状など、日本の農業・農村が抱える課題について説明を行うとともに、山形県が温暖化対策として取り組む「かんきつ類の試験栽培」の事例や食品ロスを削減する「てまえどり」の推進等を紹介し、持続可能な食料システムの構築を目指すことの重要性について、学生の皆さんから理解を深めていただきました。

現在、米沢栄養大学では、米沢市内の農業者が生産した環境に配慮した有機農産物を食材に使った学生考案のオリジナルレシピ動画を情報発信しています。

参考:米沢栄養大学「みどり戦略」動画

http://www.u.yone.ac.jp/region/midorisenryaku-prdougasakusei.html[外部リンク]

|

|

|

||

| 学生に向けて挨拶をする 松原地方参事官 |

45名の学生が参加しました | 米沢有機農業産地づくり推進協議会の 取組について説明する北林教授 |

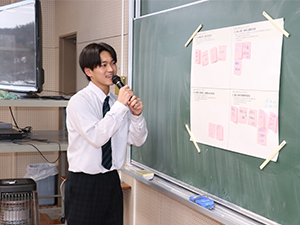

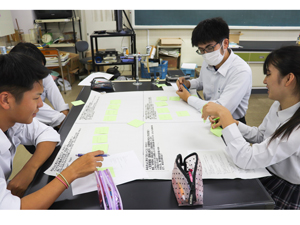

山形県立新庄神室産業高等学校で「みどりの食料システム戦略」に関する出前授業を行いました。(令和7年1月24日)

山形県立新庄神室産業高等学校(新庄市)の1年生39名(食料産業科、農産活用科)に対して、山形県拠点職員が「みどりの食料システム戦略」について出前授業を行いました。

授業では、日本の食の変化と課題、農業の現状と課題を説明し、課題を解決するため「みどりの食料システム戦略」の取組みにより、持続可能な食料システムの構築を目指すことの重要性について、理解を深めていただきました。

なお、同校では昨年から、主に卒業後に就農する生徒を対象に、自動運転のトラクターやドローンを使った「スマート農業」の授業や、民間企業からの協力を得て果樹栽培でのドローンによる農薬散布の試験を行っています。

|

|

|

||

| 山形県立新庄神室産業高等学校 | 出前授業の様子 | 真剣な眼差しで説明を受ける生徒 |

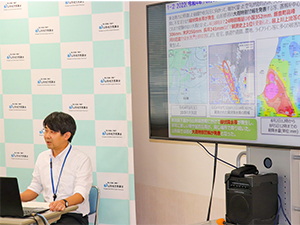

令和7年度農林水産関係予算オンライン説明会を開催しました。(令和7年1月21日/22日)

拠点では、「令和7年度農林水産関係予算」について、関係機関に対し迅速かつ統一的に伝えることを目的に、1月21日(火曜日)と22日(水曜日)の2日間でオンライン説明会を開催しました。

説明会には、市町村・JA等(45機関)から参加をいただき、令和7年度予算の全体概要とともに、新規事業や前年度から変更のある事業、生産現場で関心の高い事業等に重点をおいて説明を行いました。

|

|

|||

| 挨拶する松原地方参事官 | 説明会を進行する拠点職員 | |||

|

|

|||

| 説明する拠点職員 | web説明会会場の様子 |

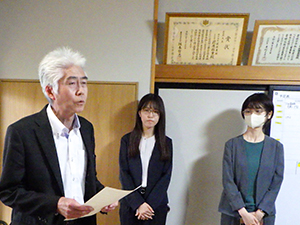

やまがたフラワーフェスティバル2024花き品評会表彰で賞状授与を行いました。(令和7年1月9日)

第25回やまがたフラワーセミナーにおいて、やまがたフラワーフェスティバル2024花き品評会の表彰式が行われ、松原地方参事官が来賓挨拶と農林水産大臣賞などの表彰状授与を行いました。

同品評会は、花き生産者の生産技術向上と花き産業の発展を目的に毎年行われており、今年度は金賞14点、特別賞1点、銀賞19点が選出され、金賞の中でも特に優良な出品財として評価されたトルコぎきょうを生産した齋藤道成さん(上山市)には農林水産大臣賞、H・Bスターチスを生産した稲毛昇さん(上山市)には農産局長賞、ばらを生産した中村和裕さん(寒河江市)には東北農政局長賞が、それぞれ贈られました。

|

|

|

||

| 来賓挨拶をする松原地方参事官 | 農林水産大臣賞の (トルコぎきょう)齋藤 道成さん (写真右) |

農林水産省農産局長賞の (H・Bスターチス)稲毛 昇さん (写真右) |

令和6年度農林水産関係補正予算オンライン説明会を開催しました。(令和6年12月18日/19日)

拠点では、「令和6年度農林水産関係補正予算」について、関係機関に対し迅速かつ統一的に伝えることを目的に、12月18日(水曜日)と19日(木曜日)の2日間でオンライン説明会を開催しました。

説明会では、市町村・JA等の延べ38機関の参加を受け、補正予算の全体概要とともに、「新基本計画実装・農業構造転換支援事業」や「新規就農者確保緊急円滑化対策」等の生産現場で関心の高い事業等に重点をおいて説明を行いました。

|

|

|

||

| 挨拶する松原地方参事官 | web説明会会場の様子 | 説明する拠点職員 |

舟形町でマッシュルームの栽培、販売をしている「有限会社舟形マッシュルーム」と意見交換を行いました。(令和6年12月17日)

舟形町でマッシュルームを栽培し、生食用販売及び加工品の製造・販売をしている有限会社舟形マッシュルームの代表取締役社長 長澤大輔氏と意見交換を行いました。

舟形マッシュルームでは、有機JAS認証を取得しているほか、馬厩舎の敷料(麦わら、稲わら)、コーヒーの搾りかすなどの未利用資源をマッシュルーム栽培の菌床として活用し、収穫後の廃菌床を堆肥化。地域の田畑に還元する「廃棄物のゼロエミッション」を実践して環境負荷低減に取り組まれています。

長澤さんからは、「資材・燃料費の高騰など多くの課題はあるが、リソースの配分、売れる商品の開発・提案や運送方法の見直し等により儲かる農業を目指したい」とのお話を伺いました。

|

|

|

||

| 代表取締役社長 長澤 大輔 氏 |

マッシュルーム栽培舎 | 栽培中のマッシュルーム (ホワイト種) |

||

|

|

|

||

| マッシュルームの加工品 | 意見交換の様子 | 未利用資源など資材を混ぜ合わせ 醗酵させたコンポストを製造 ((有)舟形マッシュルーム提供) |

山形大学農学部において「みどりの食料システム戦略」の説明とグループ討論を行いました。(令和6年12月16日)

山形大学農学部(鶴岡市)の2年生47名を対象に「みどりの食料システム戦略」(以下「みどり戦略」という)について説明し、将来を担う学生の皆さんに理解を深めていただきました。

グループ討論では5つのグループに分かれて、1.「Z世代へ環境に配慮した農産物の消費拡大をPRする手法」、2.「農学部として消費者に『みどり戦略』をPRする方法」のテーマ討論を行ってもらいました。学生からは「売り場にポップを設置し、環境に配慮した農産物栽培のメリットを分かりやすく訴える。児童が環境に配慮した栽培で生産された農産物を給食で提供し、戦略の理解を深める。」、「農学部専用バスをみどり戦略のラッピングカー仕様にする、公共バス内に広告を設置する。」等、活発な討論が行われました。

|

|

|

||

| 「みどり戦略」を説明する 山形県拠点職員 |

説明に熱心に耳を傾ける学生 | グループ討論で意見を出し合う学生 | ||

|

|

|

||

| 県拠点職員も交えてグループ討論 | 討論結果を発表する学生 | 総評をする 山形大学農学部藤科教授 |

山形県立置賜農業高等学校で「みどりの食料システム戦略」に関する出前授業を行いました。(令和6年12月13日)

山形県立置賜農業高等学校(川西町)の3年生50名(生物生産科、園芸福祉科、食料環境科)に対して、拠点職員が「みどりの食料システム戦略」について出前授業を実施しました。

拠点からの「みどり戦略」説明後に、生徒が生産者の立場で「みどり戦略」の考えを取り入れた農産物の生産方法等について意見やアイデアをグループ内で討議し、グループの代表者が討議内容を、参加者の前で発表していただきました。

なお、同校では地域資源の活用と地域振興を目的に、3年前から『ながめやまバイオガス発電所(飯豊町)』のバイオガス発電過程で発生した「バイオマス液肥(消化液)」を学校田に散布し、有機肥料として活用に向けた調査・研究を行っています。また、校内の未利用農地で子供達と一緒に農作物を栽培し、生産した農産物を子ども食堂に提供する取組について、「日本学校農業クラブ全国大会」で意見発表し、最優秀賞を受賞しました。

|

|

|

||

| 山形県立置賜農業高等学校 | 出前授業の様子 | 真剣に説明を聞く生徒 | ||

|

|

|

||

| グループ討議の様子 | 県拠点職員によるアドバイス | グループ討議の発表 |

山形地方気象台談話会で農業政策等について情報提供を行いました。(令和6年12月12日)

山形地方気象台が定期的に開催する談話会において、山形県拠点が講師依頼を受け、「山形県の農林水産業の概要」と「これからの農業政策(改正基本法とみどり戦略)」について情報提供を行いました。

意見交換では、山形県が農業産出額全国1位の「さくらんぼ」における温暖化の影響や対策、農業への新規参入者に対する農林水産省の政策等について質問が出されました。

また、気象台からは農業に密接な関係がある気象について、山形県拠点との連携の重要性についても意見が出されました。

|

|

|

||

| 「山形県の農林水産業の概要」について 説明する山形県拠点職員 |

「これからの農業政策」について 説明する松原地方参事官 |

説明を聞く気象台職員 |

東北農林専門職大学において「みどりの食料システム戦略」の説明を行いました。(令和6年12月5日)

東北農林専門職大学(新庄市)の1年生31名を対象に「みどりの食料システム戦略」(以下「みどり戦略」という)について松原地方参事官が説明を行い、後半では学生によるグループ討議を行ってもらいました。

グループ討議では、「環境に配慮した農産物、食品の消費拡大をZ世代に広めるための手法」、「東北農林専門職大学として消費者に『みどり戦略』をPRするため、どのような方法が考えられるか」をテーマに4つのグループに分かれて討論してもらい、学生からは、「SNSを活用したPR」、「有名な事業者とのコラボ商品を開発販売」、「有機農産物だけのマルシェの開催」、「有機農産物の食べ比べ」等、様々な意見が発表されました。

|

|

|

||

| 「みどり戦略」を説明する 松原地方参事官 |

グループ討論をする学生(その1) | グループ討論をする学生(その2) | ||

|

|

|

||

| 討論結果を発表する学生(その1) | 討論結果を発表する学生(その2) | 総評をする東北農林専門職大学 農林業経営学部齊藤教授 |

令和6年度山形県ベストアグリ賞授与式が開催されました。(令和6年12月4日)

12月4日、山形県庁において県ベストアグリ賞(山形県主催)の授与式が開催されました。同賞は、地域の環境を活かし、優れた経営及び農村生活を実践している先駆的な農業者等を表彰するもので、今年度は7法人1団体が受賞しました。また、同賞の中で特に優良な取組には、農林水産大臣賞及び東北農政局長賞が授与され、松原地方参事官が代理で賞状の授与を行いました。

なお、農林水産大臣賞は、「だたちゃ豆」での高単収の実現や研修生を受け入れて地域の担い手育成に取り組んでいる「株式会社治五左衛門(鶴岡市)」が、東北農政局長賞は、市場ニーズに応じた栽培品目の導入で複合経営への転換を進め、売上拡大や従業員の安定雇用・福利厚生の充実を実現した「株式会社うばふところ(上山市)」が、それぞれ受賞しました。

|

||

| 「県ベストアグリ賞」授与式 吉村県知事(中央)を囲んでの記念撮影の様子 |

|

|

|||

| 「株式会社治五左衛門」の 石塚代表取締役(写真左) |

「株式会社うばふところ」の 佐藤代表取締役ご夫妻(写真左) |

新庄市で環境負荷低減の水稲栽培を実践している海藤芳正氏と意見交換を行いました。(令和6年11月21日)

新庄市で水稲の農薬不使用栽培や低農薬栽培に取り組む海藤芳正氏と意見交換を行いました。

就農当初は、慣行栽培に取り組んでいましたが、多くの農薬を使用する生産に疑問を感じ、農薬不使用栽培や低農薬栽培に取り組むようになり、栽培方針や安全性を理解賛同する消費者に直接米を届けるため、平成13年にネットショップ「かいとうよしまさの『ん米(め)に屋(や)~。』」(「んめにゃ~」は最上地方の方言で「おいしいね~」という意味です。)を立ち上げ、現在は生産量の2割程度を販売しています。

「農薬を使用しない栽培は、収量が低く除草などの手間もかかり大変だが今後も生産を続けていきたい。」とのお話を伺いました。

|

|

|||

| 海藤 芳正氏 (海藤 芳正氏提供) |

田植えの様子 (海藤 芳正氏提供) |

|||

|

|

|||

| 稲刈りの様子 (海藤 芳正氏提供) |

意見交換の様子 |

米沢市で小野川豆もやしを栽培している鈴木巌氏と大豆収穫時に意見交換を行いました。(令和6年11月12日)

米沢市小野川町で温泉水を利用し、11月から3月に栽培される山形おきたま伝統野菜「小野川豆もやし」の栽培に取り組む、鈴木巌氏と豆もやしの元となる大豆の収穫時に意見交換を行いました。

大豆を播種してからは、鳩や猿の鳥獣被害が例年より多く対策に苦労したこと。品質の良い豆もやしを生産するために、完全に登熟した大豆のみを見極めて収穫するため、収穫や乾燥はできるだけ手作業で行うこと。今年の大豆は生育・品質ともに良いことから、いい豆もやしができると思うとのお話を伺うことができました。

また、豆もやしを栽培する室(むろ)の中の見学もさせていただきました。

山形県拠点では、この歴史ある「小野川豆もやし」が冬に生産されるまで、引き続き取材させていただきます。

|

|

|

||

| 豆もやし用大豆畑をバックに 鈴木 巌 氏 |

収穫風景(その1) (1本1本丁寧に収穫しています) |

収穫風景(その2) | ||

|

|

|

||

| 【大豆の自然乾燥】 (自然乾燥すると豆もやしの味が良くなります) |

【鳥獣被害防止用電気柵】 (種子を確保し小野川豆もやしの伝統を守ります) |

【豆もやし栽培室(むろ)の中】 (温泉熱のおかげで、播種して1週間で立派な豆もやしになります) |

地理的表示保護制度(GI)に登録されたブランド野菜「山形セルリー」を販売している山形市農業協同組合と意見交換を行いました。(令和6年11月8日)

コロナ禍の2020年からドライブスルー方式で山形セルリーの即売会をしているJA山形市アグリセンター(山形市)を訪問し、JA山形市代表理事専務の佐藤安裕氏と意見交換を行いました。

JA山形市では、2014年8月に「『山形セルリー』農業みらい基地創生プロジェクト」をJA全農山形と共に立ち上げ栽培ハウス等合計79棟を有する山形セルリー団地を整備し、山形セルリーの地理的表示(GI)保護制度及び地域団体商標の登録により、ブランド化を図っています。

即売会では、株の大きな「とのセルリー」と株の小さな「ひめセルリー」の2種類が販売され、次々訪れる車に手際よく対応している様子が印象的でした。

「ひめセルリー」は全国でも山形市が唯一の生産地で、種子はすべて自家採取されており、今後もブランド野菜である「山形セルリー」の宣伝・販売に力を入れていくとのことです。

なお、「とのセルリー」と「ひめセルリー」については商標登録もしています。

|

|

|

||

| 意見交換の様子 | ドライブスルー即売会の様子 (その1) |

ドライブスルー即売会の様子 (その2) |

||

|

|

|

||

| 山形セルリードライブスルー即売会 <チラシ> |

収穫中の山形セルリー栽培ハウス内 | 新鮮な山形セルリーの「ひめセルリー」 |

農林水産祭天皇杯受賞の「株式会社 蔵王ファーム」と意見交換を行いました。(令和6年11月6日)

令和6年度(第63回)農林水産祭で天皇杯(畜産部門)を受賞した株式会社蔵王ファームに松原地方参事官が訪問し、代表取締役の髙橋勝幸氏と同社の取組について意見交換を行いました。

意見交換では、現在の同社の取組について、平成13年のBSE発生での会社存続の危機から消費者の信頼回復や安全性の確保の重要性を踏まえた経営を目指したものであることが語られました。例えば、全農場での農場HACCP認証は取得が大変であったが、従業員の安心・安全に対する意識向上が進む効果があったことや、牛の死亡事故を減らす飼育管理(スペースの確保や鼻環の廃止等)の追求がアニマルウェルフェアに繋がっていることなどを聞くことができました。

また、意見交換後は、牛舎において、ゆったりしたスペースでの飼育の状況や、区画ごとに牛の組み合わせが大事であることなどの説明を受け、一頭一頭が快適に過ごしている姿を見学することができました。

|

|

|||

| 意見交換の様子 | 高橋畜産食肉株式会社 代表取締役 髙橋 勝幸 氏 |

|||

|

|

|||

| 牛には鼻輪もなく、快適な環境で 管理されています |

自動給餌機の仕組みについて説明を受けました |

上山市でドライフルーツの製造・販売をしている「のら農園」と意見交換を行いました。(令和6年11月6日)

令和6年度(第5回)山形のうまいもの「ファインフードコンテスト」にて山形のうまいもの食品大賞のほか2つの賞を受賞した『のら農園』(上山市)を訪問し、代表の酒井正樹氏と意見交換を行いました。

アパレル店員から農家への異色な経歴をもつ酒井代表から、日常生活の中のちょっとしたヒントを商品開発まで結びつける試行錯誤のウラ話を伺いました。

フルーツ大国山形の果物をドライフルーツに加工して新たな商品へと生まれ変わらせる。地元の美味しい果物を使うことで生産(製造)量で負けても品質では勝っている。また、生食に向かない果実も商品にできることから、生産者の収入確保に貢献できる、と語る姿が印象的でした。

今後、さらなる規模拡大と海外ニーズをつかみながら輸出での販路拡大に取り組んでいくとのことです。

|

|

|

||

| 意見交換の様子 | のら農園代表 酒井 正樹 氏 | 柿のドライフルーツの製造 | ||

|

|

|||

| 柿のドライフルーツ | 写真中央が、令和6年度(第5回)山形の うまいもの食品大賞(山形県知事賞)受賞 <のら農園のさくらんぼサンド> |

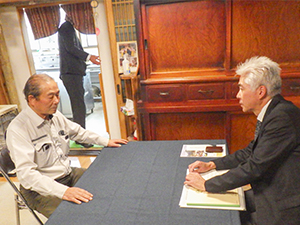

「清流と山菜の里ほその村」と意見交換を行いました。(令和6年10月31日)

「令和6年度豊かなむらづくり全国表彰事業(東北ブロック)」で農林水産大臣賞を受賞された「清流と山菜の里ほその村」を訪問し代表の五十嵐幸一氏と松原地方参事官が意見交換を行いました。

「清流と山菜の里ほその村」は、山形県尾花沢市の東南部に位置し、周りは山に囲まれ、豊かな自然、文化、歴史、景観等の地域資源を有効活用して都市と農村の交流を図り、細野集落の活性化に取り組むことを目的に設立されました。

主な活動は、ほその村の農産品を活用した農家レストラン「蔵」の運営、農産品の加工・販売、自然・文化・歴史・景観を活用した各種イベントの実施などで、年々観光客の訪問も増え、今年はインバウンドとして台湾からの団体観光客の訪問もあったということです。

意見交換では、活動が長年継続できている理由や現在の運営における課題などについて伺うとともに、当方から農村振興などの支援策を紹介しました。

|

|

|||

| 意見交換の様子 (左が代表の五十嵐幸一氏、右が松原地方参事官) |

意見交換の様子 | |||

|

|

|||

| そば畑の風景 (清流と山菜の里ほその村ホームページより) |

農家レストラン「蔵」 (清流と山菜の里ほその村ホームページより) |

三川町の若手農業者、「ecofarmすがわら」の菅原義弘氏と意見交換を行いました。(令和6年10月30日)

三川町で有機栽培米、特別栽培米に取り組む「ecofarmすがわら」の菅原義弘氏と意見交換を行いました。

菅原氏は20歳で就農し今年で9年目。農業に対しては大変なイメージを持っていたが、2年間の研修先農家の影響を受け、手間をかけ良い米を作り販路を確保すれば儲かる農業に繋がる、ということに魅力を感じ新規就農を決意。失敗を繰り返し、先輩農家からのサポートをいただきながら農業のノウハウを習得しました。

今年から生産組合の役員に就任したことで、益々地域との繋がりを大切にしており、「”身の程をわきまえる”をモットーに、手間を惜しまず環境に優しい美味しいお米を作り地域農業を守りたい」との米作りへの思いを伺いました。

|

|

|

||

| ecofarmすがわら 菅原 義弘氏 |

意見交換の様子 | 今年も美味しいお米ができました |

山形県立上山明新館高等学校で「みどりの食料システム戦略」に関する出前授業を行いました。(令和6年10月16日)

山形県立上山明新館高等学校(上山市)の食料生産科3年生33名に対して、山形県拠点職員が「みどりの食料システム戦略」について出前授業を行いました。

授業では、フードロスの現状や猛暑の影響による、さくらんぼの双子果など、身近な事例を紹介し、食品・農林水産業が直面している課題を理解いただき、みどりの食料システム戦略の具体的な取組みについて説明を行い、食料・農林水産業の生産力向上と持続性を両立するためには、生産者、加工・流通業者、消費者毎に役割と目的を理解して取り組むことの重要性について、理解を深めていただきました。

なお、同校の食料生産科では、地元企業と共同で県内産の旬のフルーツと無農薬で栽培されたエディブルフラワー(食用花)を用いた『フルーツフラワープリン』を開発するなど、地域との連携にも取り組んでいます。

|

|

|

||

| 山形県立上山明新館高等学校 | 出前授業の様子 | 真剣な眼差しで説明を聞く生徒 |

山形県立庄内農業高等学校で「みどりの食料システム戦略」に関する出前授業を行いました。(令和6年10月7日)

山形県立庄内農業高等学校(鶴岡市)の食料生産科3年生20名に対して、山形県拠点職員が「みどりの食料システム戦略」について出前授業を行いました。

授業は、職員からのみどり戦略の説明後、生徒によるグループ討議を主体に進めました。グループ討議は、生徒が生産者の立場でみどり戦略の考えを取り入れた生産方法等のアイデアを出し合い討議してもらい、その内容を発表する形式で進め、活発な討議が行われました。

なお、同校では、「生ごみを餌に飼育した”ミズアブ”の糞から生産した肥料(山形大学農学部の研究課題で生産されたもの)」をたまねぎ栽培に利用し、さらには収穫したタマネギを鶴岡市内の小中学校の給食の食材として地域内で消費する「SDGs玉ねぎ」として提供しており、みどり戦略が示す循環とイノベーションを実践しています。

|

|

|

||

| 挨拶する松原地方参事官 | 出前授業の様子 | 真剣な眼差しで説明を聞く生徒 | ||

|

|

|

||

| グループ討議での話し合い | 拠点職員によるアドバイス | グループ討議の発表 |

令和7年度農林水産予算概算要求オンライン説明会を開催しました。(令和6年9月25日/26日)

当拠点では、農林水産省の施策を統一的かつ迅速に伝えるため、関係機関向けにオンライン説明会を実施しました。

本年度も、9月25日(水曜日)と26日(木曜日)の両日、山形県拠点主催による「令和7年度農林水産予算概算要求説明会(オンライン)」を開催し、県関係機関、市町村、JA担当者等(参加機関は2日間で延べ44機関)に対して、新規・拡充された事業や関係者の関心が高い事業を中心に説明を行いました。

引き続き、オンラインを積極的に活用した政策・事業等の推進を図っていきます。

|

|

|

||

| 挨拶する松原地方参事官 | web説明会会場の様子 | 説明する拠点職員 |

庄内北部ライスステーション竣工式及び令和6年産山形県産米出荷式が開催されました。(令和6年9月20日)

酒田市に完成した全農山形庄内北部ライスステーションの竣工式に松原地方参事官が出席しました。

庄内北部ライスステーションは、老朽化した倉庫を集約し新たな米の食料基地となる施設として整備したもので、当日は、施設の竣工式とあわせて全農山形県本部主催による「令和6年産山形県産米出荷式」が行われました。

式典には、山形県内の各JAや県など農業関係者約50名が出席し、新しい倉庫の安全と秋の実りへの感謝、農作業安全、輸送安全祈願を行い、関係機関代表によるテープカットの後、庄内地方で収穫されたばかりの新米「はえぬき」を積んだトラック2台の出発を拍手で見送りました。

県内では主力品種の「はえぬき」が9月12日から、「雪若丸」が9月21日から、「つや姫」が9月28日から店舗に並ぶ予定です。

|

|

|

||

| 竣工式での神事の様子 | 竣工式主催者あいさつ | 出荷式で披露された新米 | ||

|

|

|

||

| 関係者によるテープカット | 新米を載せ出発するトラック | ライスステーションに搬入された 新米(玄米) |

最上町で生食用ぶどうを栽培している「いちすけふぁーむ」と意見交換を行いました。(令和6年9月4日)

最上町でシャインマスカット等の大粒種ぶどうを先駆的に栽培している「いちすけふぁーむ」代表の髙橋孝彰氏と意見交換を行いました。

「いちすけふぁーむ」では、ぶどうのほか、アスパラガスやたらの芽を栽培して周年農業に取り組み、令和5年度最上地域農林水産業若者賞を受賞されました。また、最上地域農業士会の副会長及び青年農業士部会会長を務めるほか、圃場近くの大堀保育所と地元の小・中学校へのシャインマスカットの提供や小学生の圃場見学の受け入れといった、農業と食の魅力を発信する地域貢献活動を行っています。

「子供達から喜んでもらえることが自分の喜びにもつながっているので、地域貢献活動は今後も続けていきたい。経営については、近年の異常気象にも対応した栽培方法を検討し、省力化と労働力の確保を行った上で規模を拡大していきたい。」との前向きなお話を伺いました。

|

|

|

||

| いちすけふぁーむ 代表 髙橋 孝彰氏 |

保育所や学校給食にも提供されている シャインマスカット |

糖度も上がり10月に最盛期を迎える ピオーネ |

||

|

|

|

||

| 雪深い最上地域で栽培するため雪害対策を 施した簡易ハウスを独自に開発 |

5月~10月上旬まで毎日朝・夕 収穫をしているアスパラガス |

意見交換の様子 |

新規就農者育成施設(鶴岡市立農業経営者育成学校「SEADS」)と意見交換を行いました。(令和6年9月3日)

新規就農者の育成に取り組んでいる鶴岡市立農業経営者育成学校「SEADS」(令和2年設立)に松原地方参事官が訪問し、校長ほかスタッフと意見交換を行いました。

意見交換では、SEADSの最近の取組に加え、修了生の就農の状況や課題などを聞くことができました。その中で、最近の取組では、令和6年4月から「新規就農よろず相談所」を開設し、修了生のみならず地域の新規就農者等のワンストップ営農相談窓口業務を始めたことや、令和7年4月から周辺の2町と連携し庄内南部の新規就農者研修受入協議会を共同で運営する構想が進んでいることなどの紹介がありました。また、課題では、サポート体制におけるアドバイザー人材の確保・育成が重要であることなどの意見が出ました。

|

|

|||

| 鶴岡市立農業経営者育成学校「SEADS」 | 意見交換の様子 | |||

|

|

|||

| 「新規就農よろず相談所」の 説明を受ける様子 |

施設の説明を受ける様子 |

農事組合法人鶴岡共乾施設利用組合設立総会に出席しました。(令和6年9月2日)

JA鶴岡振興センター(鶴岡市)において、農事組合法人鶴岡共乾施設利用組合設立総会が開催され、松原地方参事官が出席し祝辞を述べました。

「農事組合法人鶴岡共乾施設利用組合」は、JA鶴岡管内の共乾施設の老朽化による改修費用の増加や、需要の減少による施設利用率の低下、各利用組合での役員や作業員等の人的不足といった課題に対応するため、管内の8施設の利用組合を統合し、持続可能な稲作経営に繋げることを目的として設立されました。

|

|

|

||

| 発起人挨拶をする伊藤設立発起人代表 | 祝辞を述べる松原地方参事官 | 設立総会会場の様子 |

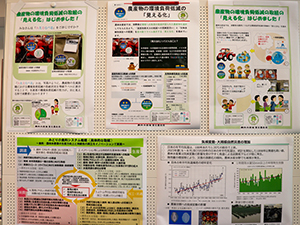

「よねざわオーガニック&ナチュラルフードフェア」に米沢栄養大学の学生の皆さんが参加しました。(令和6年8月26日)

米沢市役所市民ホールで開催された「よねざわオーガニック&ナチュラルフードフェア」(主催:米沢市)に米沢栄養大学の学生が参加し、「みどりの食料システム戦略」(以下、「みどり戦略」という。)を消費者にPRしていただきました。

イベントでは、環境にやさしい農業で生産された食品が会場で販売され、多くの人が訪れる中で学生の皆さんは、「見える化」・「みどり戦略」ポスター展示及び学生が制作したみどり戦略PR動画を上映するなど、「みどり戦略」について消費者に理解してもらう取り組みを行い、来場者を対象に「みどり戦略の推進に向けたアンケート調査」を実施しました。

現在、米沢栄養大学ホームページでは、学生自らが米沢市内の有機農業者へ取材、撮影及び編集を行った動画が公開中。近日中には、学生が考案した有機農産物を食材に使ったオリジナルレシピ動画の公開も予定しています。

- 米沢栄養大学「みどり戦略」動画

http://www.u.yone.ac.jp/region/midorisenryaku-prdougasakusei.html[外部リンク] - 「よねざわオーガニック&ナチュラルフードフェア」

https://www.city.yonezawa.yamagata.jp/soshiki/5/1021/3/oshirase/8054.html[外部リンク]

|

|

|

||

| 米沢栄養大学学生の3年生4名と 北林教授(右から2番目) |

イベントの様子 | イベント会場で環境にやさしい農産物 が販売され多くの方が来場しました |

||

|

|

|

||

| 東北農政局作成の「見える化」・「みどり戦略」ポスターのパネル展示 | 会場では学生が制作した「みどり戦略」 PR動画も上映されました |

イベント会場で学生自ら アンケートをお願い |

山形地方気象台で山形県拠点職員研修を行いました。(令和6年8月20日)

山形県拠点では、農業に関する幅広い知識の習得を目的に職員研修会を実施しています。

令和6年度3回目となる職員研修会は、山形県の農林水産業に影響を及ぼす気象の変化の特徴等について理解を深めるため、山形地方気象台に職員21名が伺い実施しました。

研修会では、山形地方気象台の職員から、山形県を襲った豪雨災害をはじめ頻発化する顕著な気象現象などについて講義を受けたほか、屋外に設置された地域気象観測システム(アメダス)の説明を受けました。拠点職員からは、線状降水帯の発生メカニズムや、地球温暖化による気候への影響等様々な質問が出されました。

|

|

|

||

| 山形地方気象台の講師 森調査官(左)と藤原気象情報官(右) |

研修を受ける拠点職員 | 気象について質問する拠点職員 | ||

|

|

|

||

| 山形県の豪雨災害を事例に 講義を受けました |

地域気象観測システム(アメダス) について気象台から説明 (その1 円内は「風向風速計」) |

地域気象観測システム(アメダス) について気象台から説明 (その2 円内は「感雨器(かんうき)」) |

米沢市で玉ねぎやアスパラガスの有機栽培に取り組んでいる山澤博文氏と意見交換を行いました。(令和6年8月1日)

米沢市で新規就農し、玉ねぎやアスパラガス等の有機栽培に取り組んでいる山澤博文氏を訪問し、意見交換を行いました。

山澤氏は鹿児島県出身、令和2年に妻の実家がある米沢市に移住し新規就農しました。令和3年に発足した、Iターン、Uターンの新規就農者中心の生産者グループ「山形ノーカーズ」のメンバーとして、有機栽培の情報交換や消費者との交流活動も行っています。

意見交換では、有機栽培を行う上での雑草対策や、丹精込めて生産した有機農産物が、たとえ慣行栽培と同等の販売価格になったとしても、安全でおいしい有機農産物を学校給食などを通して子どもたちに食べてもらいたい。今後は有機農産物の栽培を広げ地域のスーパーで販売したい。などの目標を伺うことが出来ました。

|

|

|||

| 有機栽培の玉ねぎとともに | 有機栽培の玉ねぎ | |||

|

|

|||

| 有機栽培の玉ねぎの出荷 | 有機栽培のアスパラガスの収穫 |

月山高原で小麦を栽培している団体(月山高原農地委員会)と意見交換しました。(令和6年7月19日)

鶴岡市の月山高原農地委員会会長 齋藤力氏と意見交換を行いました。

本委員会は月山高原の耕作放棄地の解消と農地保全を目的に、農地を集積し小麦(ゆきちから)を栽培しています。さらに、えだまめ、ひまわり、紅花などとの輪作体系を確立し、美しい高原の生産基盤を次世代への継承と地域振興を目指しています。

収穫した小麦は、玉谷製麺所(山形県西川町)に委託製粉(石臼挽き製法)し、「月山の粉雪」として商品化。先月には「月山の粉雪」を原料に使用した「月山の粉雪そうめん」の販売を開始しました。また、齋藤氏は、独自の取組として、ひまわりの種から搾油した「ひまわり油」をふるさと納税返礼品として提供しているほか、新たな商品開発にも取り組んでいます。

|

|

|||

| 月山高原農地委員会 会長 齋藤 力 氏 |

広大な月山高原の小麦畑 (写真:月山高原農地委員会HPより) |

|||

|

|

|||

| 月山の粉雪そうめん (写真:月山高原農地委員会HPより) |

齋藤会長が独自で販売するひまわり油 |

山形市農業戦略本部会議において、食料・農業・農村基本法の改正内容について説明を行いました。(令和6年7月18日)

山形市役所で開催された、令和6年度1回目となる「山形市農業戦略本部会議」に松原地方参事官が出席し、食料・農業・農村基本法の改正について説明しました。

説明後の質疑では、食料の価格形成について、農産物の価格転嫁が如何に難しいかや消費者の理解醸成が非常に重要であるとの意見のほか、野生鳥獣被害が深刻な状況の中で被害対策交付金の方向性を心配する声などが出されました。

|

|

||

| 食料・農業・農村基本法を説明する 松原地方参事官(中央) |

山形市農業戦略本部会議の様子 |

大蔵村の株式会社八鍬土建と意見交換を行いました。(令和6年7月9日)

大蔵村の自然環境を活用して、わさび栽培に取組む(株)八鍬土建を訪問し、代表取締役の八鍬欣治氏と意見交換を行いました。

(株)八鍬土建では、無農薬、無肥料にこだわり、湧水のみで栽培したわさび(「真妻」種)を「大蔵わさび 雪葵(ゆきあおい)」として販売するほか、「大蔵わさび 雪葵」を更に厳選した素材を生かして、手作り・無添加の加工品を販売しています。また、わさびの収穫体験や加工品の製造体験も受け入れています。

「購入していただいた方から『おいしかった』と言っていただけるのが一番の喜びです。」とおっしゃっていました。

|

|

|

||

| (株)八鍬土建 左:代表取締役八鍬欣治氏 右:技術顧問佐藤佳夫氏 |

意見交換の様子 | 大蔵わさび「雪葵」 (写真提供:八鍬欣治氏) |

||

|

|

|

||

| 多孔質石(軽石)の土壌に苗を植え付け、湧水をホースで流す栽培方法を独自に開発 | 圃場の説明をする技術顧問の佐藤氏(右) | わさび加工品 左から わさび漬け、わさびみそ、山葵醤油 |

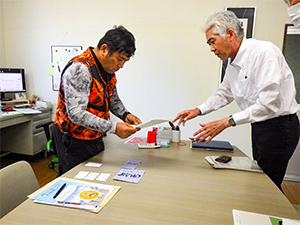

株式会社萩原農園 萩原代表取締役に東北大豆振興協議会長賞を授与し、意見交換を実施しました。(令和6年7月9日)

7月9日、株式会社萩原農園(高畠町)萩原拓重代表取締役に対し、松原地方参事官が東北大豆振興協議会長賞を授与するとともに、意見交換を行いました。

受賞された萩原農園の大豆栽培は、実需者ニーズに合わせた作付や高品質・高収量を両立した安定生産の継続などが高く評価されました。萩原代表取締役からは、「米と大豆は日本の食文化に欠かせない農作物。その食文化を支えてきた生産と努力が高く評価され励みになる。」との受賞に対する感謝の言葉がありました。

意見交換では、高品質・高収量を維持している栽培のポイントや近年の気候変動への対応などについてお聞きするともに、今後も新たな技術や機械の導入を考えながら高品質・高収量を目指した大豆生産に取り組んでいきたいとの抱負を伺うことが出来ました。

|

|

|||

| 祝辞を述べる松原地方参事官 | 萩原代表へ賞状の授与 | |||

|

|

|||

| 意見交換の様子 | 萩原代表(右から3人目) 松原地方参事官(右) 農産局大豆係長(左)他出席者 |

鶴岡市の月山高原で有機ブルーベリーの栽培を行う鈴木農園と意見交換を行いました。(令和6年7月3日)

7月3日に、鶴岡市羽黒町の鈴木農園代表 鈴木繁治氏と有機ブルーベリーの栽培について意見交換を行いました。

本農園は、標高約250メートルの月山高原に位置する農場でブルーベリー栽培を始め今年で44年を迎えました。現在、約8ヘクタールの農地に40品種、1万本のブルーベリーを栽培し、すべて有機JASの認証を受けており、毎日朝夕、1万本の生育状況を丁寧に観察し愛情を込めて育成しているとのこと。

農園では観光農園も運営し、「消費者の方に摘みたてのブルーベリーを味わい楽しんでいただくことを励みに、安心・安全と品質にこだわり、80歳を超えた今もまだまだ勉強中」との、栽培に対する情熱と学ぶ姿勢を伺いました。

|

|

|

||

| 鈴木農園代表 鈴木 繁治氏 |

意見交換の様子 | 標高約250メートルの月山高原にある ブルーベリー畑 |

||

|

|

|

||

| 大粒のブルーベリーの実が たわわに実っています |

採れたてのブルーベリー | 美味しいブルーベリーをお届けします (写真:鈴木農園HPより) |

山形大学農学部で「施策を支える農林水産統計」の講義を行いました。(令和6年7月2日)

7月2日、鶴岡市の山形大学農学部食料生命環境学科3年生120名に対して、山形県拠点総括農政推進官(分析)が「施策を支える農林水産統計」の講義を行いました。

講義では、統計・データ分析の重要性、農林水産統計の概要、統計調査の具体例等について説明するとともに、農林水産行政を支える統計について理解を深めていただきました。

|

|

|

||

| 講義に参加した生徒のみなさん | 講義を行う山形県拠点職員 | 講義の様子 |

米沢栄養大学で「みどりの食料システム戦略」消費者向けPRについて意見交換会を行いました。(令和6年6月28日)

6月28日、山形県立米沢栄養大学において、3年生11名による「みどりの食料システム戦略(以下「みどり戦略」という)」の意見交換会が開催され、山形県拠点も参加しました。

意見交換会は、現在、米沢栄養大学ホームページで公開中の「みどり戦略」PR動画を制作した4年生(当時3年生)9名の中から2名が参加し、動画制作に至った経緯の説明や、3年生に対して今後の活動へのアドバイスがあり、その後、効果的な消費者へのPR方法についてディスカッションを行いました。

参考:米沢栄養大学「みどり戦略」動画

http://www.u.yone.ac.jp/region/midorisenryaku-prdougasakusei.html[外部リンク]

|

|

|

||

| 米沢栄養大学3年生と 北林教授(右端) |

動画を制作した4年生の中から 2名が意見交換に参加 |

意見交換の様子 (その1) |

||

|

|

|

||

| 意見交換の様子 (その2) |

意見交換を総評する 北林教授 |

「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」 の取組を紹介する山形県拠点職員 |

真室川町の農業生産法人(株)共栄FieldVillageと意見交換を行いました。(令和6年6月20日)

6月20日、真室川町の農業生産法人(株)共栄FieldVillageを訪問し、代表取締役の佐藤和彦氏と意見交換を行いました。

農業生産法人(株)共栄FieldVillageでは、昨年から、小麦(品種:ゆきちから)の栽培に取り組み、10アールあたり500キログラムの収量と高品質な小麦の生産を実現しました。

今後の生産について伺うと「小麦の生産は昨年から始めたばかりだが、収量も品質も良く自信に繋がった。今年の生育も順調で、来年以降は面積の拡大を図り生産を継続したい。」との抱負を伺うことが出来ました。

小麦のほか、特別栽培米(2品種)と枝豆(4品種)なども生産しており、特に枝豆(品種:秘伝、ゆあがり娘、ゆかた娘、つきみ娘)は自慢の一品とのことです。

|

|

|||

| 農業生産法人(株)共栄FieldVillage 代表取締役佐藤和彦氏 |

意見交換の様子 | |||

|

|

|||

| 収穫間近の小麦 | 自慢の枝豆 (写真提供:佐藤和彦氏) |

米沢市で小麦やそばの自然栽培に取り組んでいる千葉陽平氏と意見交換を行いました。(令和6年6月20日)

6月20日、米沢市で小麦やそば等の自然栽培に取り組んでいる、チバサン・ファーム合同会社(令和5年4月設立)に松原地方参事官が訪問し、代表の千葉陽平氏と意見交換を行いました。

千葉氏は、自身の経営の法人化や新たな分野への挑戦とともに、置賜地方にIターンやUターンで就農して有機栽培等に取り組む生産者グループ「山形ノーカーズ」(令和3年設立)の代表を務めるなど、地域でも精力的に活動されています。

意見交換では、チバサン・ファーム合同会社としてそば(乾麺)の輸出に取り組んでいくことや、山形ノーカーズとして有機農産物の販路を拡大していくことなど、環境にやさしい農業の明るい将来展望を伺うことができました。

|

|

|

||

| 令和6年3月に新設した チバサン・ファーム合同会社事務所前で |

松原地方参事官が、農水省の政策等を 説明しました。 |

意見交換の様子1 | ||

|

|

|

||

| 意見交換の様子2 | 乾麺(そば・うどん・中華麺)と そば粉を利用したお菓子 |

チバサン・ファームの商品と一緒に |

酒田市で有機米の栽培を行う「農事組合法人太ももの会(ふともものかい)」と意見交換を行いました。(令和6年6月19日)

6月19日に、酒田市の農事組合法人太ももの会代表理事 渋谷嘉明氏と有機米の栽培について意見交換を行いました。

太ももの会は30年程前から有機米の栽培に取り組み、一番労力が必要な除草作業には、アイガモ農法や自走式除草機を取り入れ省力化に努めています。育苗や施肥、除草は、挑戦と失敗を繰り返し試行錯誤しており、お客様に美味しいお米をお届けするために有機栽培のさらなる技能の向上と省力化を目指しています。

|

|

|||

| 農事組合法人太ももの会 渋谷代表理事 |

意見交換の様子 | |||

|

|

|||

| ネットで囲んだ水田に放たれた マガモ |

害虫や雑草を食べるマガモ |

鶴岡市で花き栽培に取り組む(株)花ふぁーむと意見交換を行ないました。(令和6年6月13日)

6月13日、鶴岡市の砂丘地でアルストロメリアを中心に多種の花き栽培に取り組む(株)花ふぁーむの代表 阿部秀和氏と意見交換を行いました。

現在、ハウス栽培と露地栽培を手掛け、アルストロメリアの栽培は中古ハウスの取得や、ヒートポンプと地下水を活用する温水温風暖房機を導入し灯油ボイラーとの併用型を設置したことで生産コストを抑えるとともに、新品種への作付転換を図り栽培面積の拡大に成功しました。「今後は、経営を維持・発展させるための人材確保と猛暑の影響を受けにくい暑さに強い品目への転換を進めたい。」との抱負を伺いました。

|

|

|

||

| (株)花ふぁーむ阿部代表(左)と JA鶴岡 今野生産振興課長(右) |

ハウス内のアルストロメリアの様子 (順調に生育しています) |

色鮮やかなアルストロメリア | ||

|

|

|

||

| 意見交換の様子 | アルストロメリアを栽培するハウス外観 | ヒートポンプ(左) 灯油ボイラーのタンク(右) |

米沢市で小野川豆もやしを栽培している鈴木巌氏と意見交換を行いました。(令和6年6月11日)

6月11日、米沢市小野川町で小野川温泉の温泉水を使用し、冬期間のみ栽培される山形おきたま伝統野菜「小野川豆もやし」の栽培に取り組む鈴木巌氏と意見交換を行いました。鈴木氏からは、300年以上前から伝承されている「小野川豆もやし」の伝統を後世に絶やすことなく栽培し続ける大切さなど、お客様に喜んでいただける品質の豆もやし栽培への熱意が伝わってくるお話を伺うことができました。また、「小野川豆もやし」の元になる大豆(在来種)の播種作業も見学せていただきました。山形県拠点では、この歴史ある「小野川豆もやし」が冬に生産されるまで、引き続き取材させていただきます。

|

|

|||

| (左)県拠点職員(右)鈴木 氏 大豆について、熱心に説明していただきました。 |

地域で伝承される在来種の大豆 | |||

|

|

|||

| 播種前、鳥獣被害防止のために忌避剤を コーティング |

「小野川豆もやし」の元になる大豆の播種風景 |

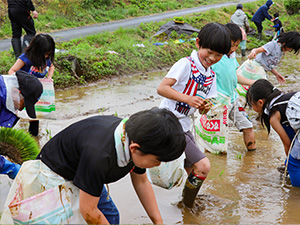

「蔵王上野の棚田」(山形市)で田植えが行われました。(令和6年5月31日)

5月31日、山形市の「蔵王上野の棚田」(指定棚田地域)で、蔵王上野棚田地域振興協議会協力の下、山形市立蔵王第二小学校の児童(あかねっ子)による田植えが行われました。蔵王上野の棚田の蔵王第二小学校近くの水田を「あかねっ子学校田」と命名し、総合的な学習の時間の一環として児童たちが田植えなどを体験するようになってから25年目になるそうです。雨天の中、21名の児童は歓声を上げながら田植えを行っていました。秋には収穫祭が行われ、収穫したお米をおにぎりにして味わうそうです。

|

|

|

||

| 蔵王上野棚田地域振興協議会 池野会長(左)と松原地方参事官(右) |

「あかねっ子学校田」の看板 | 植え方指南 こうやって植えてね |

||

|

|

|

||

| 田植えって楽しい | 曲がらないように気を付けて | 泥だらけになって田植え終了 |

真室川町で体験型農家民宿「果菜里庵」(かなりあん)を営む佐藤栄子さんと意見交換を行いました。(令和6年5月30日)

5月30日、令和5年度東北農政局「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」の個人部門に選定された体験型農家民宿「果菜里庵」代表の佐藤栄子さんと意見交換を行いました。

果菜里庵では、畑での収穫、漬物や味噌の加工など様々な農村体験を行っています。また、佐藤さんは、米粉料理にも挑戦し、米粉の普及にご尽力されています。

なお、果菜里庵は、本年4月に一般社団法人日本ファームステイ協会からファームステイ品質認証・向上支援制度事業(注)による施設認証を受けています。

「お客さんとの交流が楽しみです。インバウンドのお客さんも増え、自然体験等を通して最上地域の魅力を堪能していただいています。一人で切り盛りするのは大変、体力が続く限り農家民宿を続けていきたい。」と、今後の運営についてお話を伺いました。

(注)ファームステイ品質認証・向上支援制度事業とは、農泊地域における各種施設の品質向上に向けた多面的支援を目的として、国際基準を踏まえた日本独自の制度です。

|

|

|

||

| 農家民宿 果菜里庵 代表 佐藤 栄子さん |

意見交換の様子 | 客室からの風景 手前は奥羽本線 鉄道ファンから喜ばれるそうです |

||

|

|

|

||

| 果菜里庵外観 (写真提供:佐藤栄子さん) |

畑での収穫体験 (写真提供:佐藤栄子さん) |

裏山での自然体験 (写真提供:佐藤栄子さん) |

東北農林専門職大学及び附属農林大学校と意見交換を行いました。(令和6年5月27日)

5月27日、新庄市にある東北農林専門職大学及び附属農林大学校に松原地方参事官が訪問し、学長、大学校校長等と意見交換を行いました。

意見交換では、みどりの食料システム戦略の学生への理解醸成などでの大学との連携した取組を提案し、大学側からは、大学も環境共生型農業というものを一つの柱に掲げていることを踏まえて、東北農政局との連携した取組について前向きな意見をいただきました。

また、「みどり戦略学生チャレンジ」については、学生の研究成果を発信できる機会と捉えれば、学生のモチベーションアップにも繋がるとの意見をいただきました。

|

|

|

||

| 東北農林専門職大学全景 | 東北農林専門職大学(右) との意見交換の様子 |

東北農林専門職大学神山学長(中央)、 小沢学部長(奥)、柴田学科長(手前) |

||

|

|

|

||

| 東北農林専門職大学神山学長(左)、小沢 学部長(右)、と松原地方参事官 |

東北農林専門職大学附属農林大学校 (右)との意見交換の様子 |

東北農林専門職大学附属農林大学校 佐藤校長(左)と松原地方参事官 |

川西町でアルストロメリアを栽培している小形泰弘氏と意見交換を行いました。(令和6年5月23日)

5月23日、川西町の園芸施設でヒートポンプを活用したアルストロメリアの栽培に取り組む小形泰弘氏と意見交換を行いました。

小形氏は、平成3年の就農時に置賜地区でいち早くアルストロメリアの栽培に取り組み、平成25年には園芸施設の省エネ化を図るためヒートポンプを導入し、灯油ボイラーとのハイブリッド運転を実施。「施設内の湿度が低くなることで発生する病気による廃棄ロスの減少と品質の向上に伴い市場評価が高まった」とヒートポンプの導入成果を伺うことができました。

|

|

|

||

| 小形 泰弘 氏 愛情込めて栽培しています |

アルストロメリアの花 | これから成長し立派な花を咲かせます | ||

|

|

|

||

| 意見交換時の小形さん | 園芸施設用ヒートポンプ | アルストロメリア栽培ハウス外観 |

「大蕨(おおわらび)の棚田」(山辺町)で田植えが行われました。(令和6年5月19、20日)

山辺町の「大蕨の棚田」(指定棚田地域)でグループ農夫の会が中心となって田植えが行われました。この田植えには、19日(日曜日)はモンテディオ山形の選手とサポーターなどが、20日(月曜日)は雨天の中、山形交響楽団の団員及び松原地方参事官が参加しました。「大蕨の棚田」では、今回の田植えイベントのほか、秋の収穫体験など支援団体と共同のイベントなどが行われており、また、秋に収穫した棚田米は「モンテ棚田米」、「山響棚田米」及び「大蕨棚田米」として販売し売上の一部を棚田の維持活動に充てるなど、多くの関係者が棚田の保全や地域活性化に取り組んでいます。

|

|

|

||

| 田植えをする松原地方参事官 (5月20日) |

子供たちも大勢参加しました (5月19日) |

ALT(外国語指導助手)の 皆さんも参加し国際色豊か (5月19日) |

||

|

|

|

||

| 挨拶をするモンテディオ山形 イサカ ゼイン選手 (5月19日) |

棚田をバックに参加者と記念撮影 (5月20日) |

左から大蕨棚田米、モンテ棚田米、 山響棚田米 |

山形大学農学部で「みどりの食料システム戦略」に関する説明を行いました。(令和6年4月23日)

4月23日、鶴岡市の山形大学農学部で基礎農林経済学を学ぶ2年生115名に対して、山形県拠点職員が「みどりの食料システム戦略」の説明と「みどり戦略学生チャレンジ」への参加呼び掛けを行いました。学生チャレンジに興味を示した学生からは、参加(宣言)について質問が出されました。

|

|

|

||

| 挨拶をする松原地方参事官 | 会場の様子 | 説明を行う山形県拠点職員 |

鮭川村で、きのこの生産・加工・販売を行う株式会社最上まいたけと意見交換を行いました。(令和6年4月17日)

4月17日、県内随一のきのこ産地「鮭川村」で、きのこの生産・加工・販売を行っている「株式会社最上まいたけ」の常務取締役 荒木賢人氏と意見交換を行いました。

現在、同社では舞茸・とび色舞茸・椎茸・山伏茸を生産・販売するほか、「乾燥きのこ」や「炊き込みご飯の素」等の加工食品を取り扱うとともに、きのこの生産で発生する廃菌床を再利用して飼料化を行ったりとサステナブルなことにも取り組んでいます。また、常務はきのこマイスターの資格を取得し、きのこ教室の開催などの活動を行っており、今後はきのこを活用した新たな商品の開発・コラボにも取り組み、きのこの魅力の発信を続けたいと意欲的に語られていました。

|

|

|

||

| (株)最上まいたけ常務取締役 荒木賢人氏 |

無農薬で生産している「舞茸」 | パック詰め椎茸の出荷作業の様子 | ||

|

|

|

||

| 意見交換の様子 | (株)最上まいたけの外観 | 手前左から山伏茸・舞茸・椎茸 奥は加工食品の一部(左から炊き込みご飯の素・きのこパスタ・きのこパウダー) |

過去の山形フォトレポート

お問合せ先

山形県拠点

〒990-0023 山形県山形市松波一丁目3番7号

代表:023-622-7231