山形フォトレポート(令和5年度)

令和5年度

| [ 5年4月分 ] | [ 5年5月分 ] | [ 5年6月分 ] | [ 5年7月分 ] | [ 5年8月分 ] | [ 5年9月分 ] |

| [ 5年10月分 ] | [ 5年11月分 ] | [ 5年12月分 ] | [ 6年1月分 ] | [ 6年2月分 ] | [ 6年3月分 ] |

新着情報

- 山形県立米沢栄養大学生が「みどり戦略」PR動画を自ら作成し公開しました。(令和6年3月22日)

- 山形大学農学部のフードシステムチームが「みどりの食料システム戦略」PR動画を作成しました。(令和6年3月15日)

- 酒田市で有機米の栽培を行う「有機米の佐藤農場」と意見交換を行いました。(令和6年3月11日)

- 「山形県収入保険加入推進協議会臨時総会」に出席しました。(令和6年3月8日)

- 最上町で「うるい」の促成栽培を行う後藤農園と意見交換を行いました。(令和6年2月20日)

山形県立米沢栄養大学生が「みどり戦略」PR動画を自ら作成し公開しました。(令和6年3月22日)

山形県立米沢栄養大学では山形県拠点と連携して「みどりの食料システム戦略」(以下、「みどり戦略」という。)を消費者にPRするため学生(9名)がチームを作り、米沢市内の有機農業者の取材など取り組んできました。

これらの取組を学生自らが動画で記録(撮影)及び編集を行い、3月22日に、大学のホームページで公開しました。動画を作成した学生からは、「公開された動画は、学生視点での疑問やみどり戦略の必要性を分かりやすく紹介しているので、多くの学生や消費者に見てもらいたい」とのことでした。

今後も、山形県立米沢栄養大学では、有機農産物を食材に考案したオリジナルレシピ動画の公開など、消費に注目した取組を継続していくこととしています。

〇 山形県立米沢栄養大学 動画3本同時公開

動画第1弾 「みどりの食料システム戦略」農家さんを直撃!編 有機農業を調査せよ

動画第2弾 「みどりの食料システム戦略」農家さんを直撃!編 千葉さんのそば畑へ

動画第3弾 「みどりの食料システム戦略」農家さんを直撃!編 高橋さんのアスパラ畑へ

|

|

|

||

| 動画撮影打ち合わせの様子 | 動画撮影の様子 | 取材した農業者(千葉さん)と | ||

|

|

|

||

| 公開動画(オープニング) | 公開動画(みどり戦略インタビュー) | 公開動画(次回予告) |

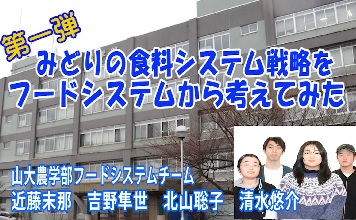

山形大学農学部のフードシステムチームが「みどりの食料システム戦略」PR動画を作成しました。(令和6年3月15日)

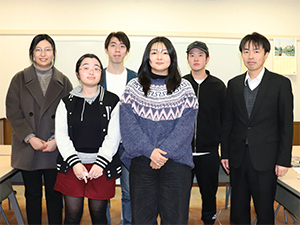

当拠点が山形大学農学部で行った「みどりの食料システム戦略(以下「みどり戦略」という)」の説明会に参加した学生4名が、みどり戦略の推進において「調達、生産、加工・流通、消費のサプライチェーン全体で取り組む」こととしていることを知り、自分たちが学んでいるフードシステム論(食料の生産、加工、流通、消費に関わる一連の活動)と共通していることから、山形大学農学部フードシステムチーム(藤科・陳研究室)を結成し、山形県内でバイオガス発電に取り組む畜産業者や、食品残渣の堆肥化に取り組む廃棄物収集業者への取材を行い、その成果物として、学生と県拠点職員が協力して3本の取材動画を作成しました。

作成した動画は、若い世代の方々に広く紹介するため、同大学のHPで公開していますので、皆さんも是非ご覧ください。

- 動画掲載場所 https://www.tr.yamagata-u.ac.jp/news/2023/news1666.html[外部リンク]

|

|

|

||

| 公開動画第1弾(オープニング) | 有機性廃棄物の堆肥化を取材する様子 | 山形大学農学部 フードシステムチーム3年生4名と 藤科教授(右端)と陳助教(左端) |

酒田市で有機米の栽培を行う「有機米の佐藤農場」と意見交換を行いました。(令和6年3月11日)

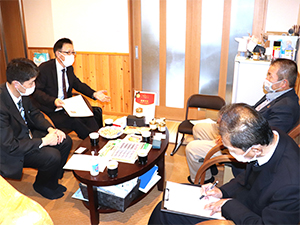

3月11日、酒田市平田地区で有機米の栽培を行う「有機米の佐藤農場」を訪問し、代表の佐藤一交(いっこう)氏、妻で酒田市農業委員も務める晴子氏と意見交換を行いました。

「有機米の佐藤農場」では、一交氏の父の清人氏が平成5年の冷害を機に、有機資材を使用した栽培方法は天候の影響を受けにくく、安定的な収量を確保でき、環境保全にもつながることから有機農業を始めました。現在は、経営する14ヘクタールのうち9ヘクタールで有機JAS認証を取得し、有機米の栽培を行っています。

また、自身で栽培した有機米と北海道産馬鈴薯でんぷんのみを原料とした米粉めんの開発、販売も行っています。米粉めんには白米の細麺と太麺、玄米の細麺と太麺の計4種類があり、そうめん、パスタ、鍋、サラダなどどんな料理にも活用できるとのことです。

意見交換では、将来的に経営面積のほとんどの農地で有機栽培JAS認証を取得することを計画しており、子育て世代にもおいしい有機米を食べてもらいたいとの思いを伺いました。

|

|

||

| 有機米の佐藤農場 佐藤一交氏(右)、晴子氏(左) |

意見交換の様子 | ||

|

|

||

佐藤農場の有機米と鳥海山(HPより) |

有機米の佐藤農場の米粉めん4種 |

「山形県収入保険加入推進協議会臨時総会」に出席しました。(令和6年3月8日)

3月8日、山形県農業共済組合本所2階会議室において「山形県収入保険加入推進協議会臨時総会」が開催され、佐々木地方参事官がオブザーバーとして出席しました。

総会では、梅津会長(山形県農業共済組合組合長理事)から、毎年のように発生する異常気象や新型コロナウイルスが農業経営に大きな影響を及ぼしているが、会員の皆様から農業者に対して収入保険制度の必要性を広く普及していただいたことが、県内の収入保険の加入者の増加につながっており、さらなる収入保険の加入推進に向け、引き続き令和6年度も行政機関及び関係機関との連携と協力をお願いする旨のあいさつがありました。

議案として、令和6年度の収入保険の加入推進目標や普及・サポート計画といった事業計画について、全会一致で採択されました。

また、報告事項では、令和6年の加入件数は目標を上回る3,377件(2月15日時点)となったことや県内の収入保険加入状況に関する分析結果の報告がありました。

|

|

|

||

| 山形県収入保険加入推進協議会 梅津会長あいさつ |

祝辞を述べる佐々木地方参事官 | 会場の様子 |

最上町で「うるい」の促成栽培を行う後藤農園と意見交換を行いました。(令和6年2月20日)

2月20日、最上町で「雪うるい」を促成栽培している後藤農園代表の後藤修二氏と意見交換を行いました。

光を遮断し黄化させる「軟白栽培」で育てられたうるい(※)は、白さと柔らかさが特長で、生はもちろん熱を加えた調理でもおいしく食べられるのが魅力で、最上地域では「雪うるい」のブランド名で出荷されています。

後藤氏は、株の掘上、伏せ込みに手間をかけた独自の栽培技術で収量をあげ、収穫補助器具等を工夫、開発し、収穫の効率化を図るとともに、「雪うるい」の生産振興のため、他の生産者への生産技術の普及にも取り組んでいます。また、自立就農を目指す地元の若者の雇用や、地元の小学校の社会見学受け入れなど、地域貢献にも取り組んでいます。

「うるい」は、東北を中心に栽培されている山菜です。

|

|

|

||

| 後藤農園代表 後藤修二氏 | 収穫間近の「雪うるい」 | 一本一本丁寧に収穫される「雪うるい」 | ||

|

|

|

||

| 意見交換の様子 | 調整・パック詰め作業の様子 | シャキシャキとした食感と 軽いぬめりがクセになる「雪うるい」 |

西村山地区市町長と東北農政局長との意見交換会を開催しました。(令和6年2月16日)

2月16日午後1時から、寒河江市中央公民館ホールにおいて、「西村山地区市町長と東北農政局長との意見交換会」を開催し、山形県西村山地区の寒河江市長、河北町長、西川町長、朝日町副町長、大江町長及び各市町農政担当者に出席いただきました。

意見交換会は、「農業用資材の価格高騰対策について」「農林水産予算について」をテーマに、現場の課題等として、寒河江市長、河北町長からは、燃油や農業資材等の高騰に対する補助事業上限額や対象資材の拡充・見直しと、生産費等の価格転嫁と安定した販売価格設定についての発言があり、西川町長、朝日町副町長、大江町長からは、そば農地における水田活用の直接支払交付金及び畑地化促進事業への課題や、中山間地域等直接支払交付金や新規就農者育成総合対策などの満額内示と予算の確保等への発言をいただき、それぞれの課題等について、東北農政局長及び業務担当部課長との活発な意見交換が行われました。

|

|

|

||

| 東北農政局 前島局長 | 寒河江市 佐藤市長 | 河北町 森谷町長 | ||

|

|

|

||

| 西川町 菅野町長 | 朝日町 川口副町長 | 大江町 松田町長 | ||

|

|

|

||

| 山形県拠点 佐々木地方参事官 | 意見交換の様子(農政局側) | 意見交換の様子(市町側) |

12月に就任された米沢市長と今後の農業政策について意見交換を行いました。(令和6年2月9日)

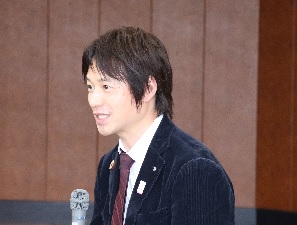

2月9日に米沢市役所を訪問し、12月に米沢市の新市長に就任された近藤洋介(こんどうようすけ)市長ほか2名に対して、「令和6年度農林水産予算」についての説明と意見交換を行いました。

近藤市長からは、「米沢市にとって農業は重要な産業であるため、農業を維持・発展するためには、引き続き農業者への支援と、資材価格等の上昇分を農産物販売価格に転嫁できる仕組みが必要」とのご意見を伺うことができました。

|

|

|

||

| 近藤洋介(こんどうようすけ)米沢市長 | 佐々木地方参事官 | 意見交換の様子 |

やまがた農業女子ネットワーク「あぐっと」メンバーと「みどりの食料システム戦略」PR及び温室効果ガス削減「見える化」実証実験についての意見交換(オンライン)を行いました。(令和6年2月7日)

山形県拠点では、「みどりの食料システム戦略(以下「みどり戦略」という。)」の消費者等へのPRを目的として、県内2校(山形大学、米沢栄養大学)の学生と連携して動画を作成しており、その動画の配信に向けてやまがた農業女子ネットワーク「あぐっと」メンバー4名とオンラインでの意見交換を行いました。

意見交換では、米沢栄養大学学生と山形県拠点が作成した動画を視聴してもらい、動画への意見交換と動画の配信に向けた協力依頼を行い、今後連携して配信いただくこととなりました。

また、この機会を活用して、東北農政局生産技術環境課担当から温室効果ガス削減「見える化」実証実験についての説明と意見交換を行い、あぐっとメンバーの方々からは「見える化の取組は販売上メリットがあると判断して取り組んだ」「温室効果ガス削減の見える化シールをもっと短く端的で分かりやすいものにできないか」「消費者が共感できるようなポップが必要」「見える化については、消費者にとってのメリットが必要。購入につながる動機付けがないと難しいのではないか」など貴重なご意見をいただきました。

|

|

||

| 佐々木地方参事官と「あぐっと」 メンバーとの意見交換(1) |

佐々木地方参事官と「あぐっと」 メンバーとの意見交換(2) |

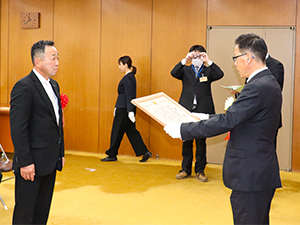

米沢地方森林組合に「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」奨励賞をお渡ししました。(令和6年2月5日)

「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」は、「強い農林水産業」、「美しく活力ある農山漁村」の実現に向けて、農山漁村の有するポテンシャルを引き出すことにより地域の活性化や所得向上に取り組んでいる優良な事例を、内閣官房及び農林水産省が選定していますが、これらの表彰に加えて東北農政局では、長年にわたる継続的な活動や発展が期待される取り組みを行う団体を対象とした表彰をおこなっており、本年度は米沢地方森林組合が奨励賞を受賞しました。

この表彰のため、山形県拠点の佐々木地方参事官が2月5日に同組合を訪問し、東北農政局長代理として川合代表理事組合長へ賞状をお渡ししました。

川合組合長は「当組合が続けている様々なイベントなどをきっかけとして、森林へ関心を持ってくれる人を増やし、新規林業者の確保や事業の発展につなげていきたい」と話されていました。

|

|

|

||

| 川合代表理事組合長(左)へ 佐々木地方参事官から賞状授与 |

米沢地方森林組合 川合代表理事組合長(中央) 四柳事業課長(右) |

意見交換の様子 |

米粉を使用した菓子を製造・販売している深田菓子舗と意見交換を行いました。(令和6年2月1日)

2月1日に、明治23年創業の老舗菓子舗「深田菓子舗」(新庄市)代表の深田裕一氏を訪問し、米粉を使用した和洋菓子の製造・販売等についてお話をうかがいました。

お店では、山形県産「つや姫」の米粉を使用した洋菓子のブッセ「ねーじゅ(フランス語で雪のこと)」や、最上地方に昔から伝わる郷土菓子「くぢら餅」を製造・販売しています。

特にブッセの「ねーじゅ」は、昨年7月に新庄市と金山町からふるさと納税共通返礼品の企画商品の打診を受け、それまでのラインナップになかった金山町産落花生「ビーナッツ」を使用した新商品「ねーじゅ・ピーナッツ」を加えるとともに、ビーナッツを使用した焼き菓子「ふりあん」も商品化し、両市町の自治体PRと地域活性化に寄与しています。

また、同店は、「やまがた米っ粉クラブ」の会員として、米粉の普及啓発や利用拡大に貢献されているほか、小、中、高校生の社会見学も受け入れるなど、地域貢献にもご尽力されています。

|

|

|

||

| 左:深田菓子舗 代表 深田裕一氏 右:接客を担当する奥様 深田のり子氏 |

深田菓子舗外観 | 意見交換の様子 | ||

|

|

|

||

| 「つや姫」の米粉と「金山町産 ビーナッツ」のピーナッツバター を使用したブッセ「ねーじゅ」 |

「金山町産ビーナッツ」を使用した 焼き菓子「ふりあん」 |

うるち米ともち米をふんだんに 使用した新庄名物「くぢら餅」 |

山形大学農学部にて「みどりの食料システム戦略」学生討論会を開催しました。(令和6年1月29日)

1月29日に、山形大学農学部(鶴岡市)の2年生43名を対象に「みどりの食料システム戦略(以下「みどり戦略」という)」の意見交換を行いました。

今回の意見交換会では、「Z世代に環境に配慮した農産物などの消費拡大を発信するための手段」と、「みどり戦略の消費者PRについて山形大学農学部として出来ること」の2つをテーマに、グループ討議を行っていただきました。各グループからの発表では「農場フェスを多く開催し購入機会を増やす」、「給食や学食、飲食店などで食材に有機農産物等を取り入れ、チラシ等で周知を図る」、「学生が小・中・高等学校を訪問してみどり戦略を説明する」等、様々なアイデアが出されました。

また、午後からは、今年度「みどり戦略の消費者向けコンテンツ作り」に取り組んだ3年生4名から、山形県内で持続可能な資材やエネルギー調達に取り組む企業や循環型農業を実践する農業者等への取材と、それらの様子をまとめた動画をX(旧Twitter)で情報発信したことなど、これまでの成果発表を行い、その後、当拠点のみどり消費促進チームと意見交換を行いました。学生からは「今回の経験を通してみどり戦略への考えが深まり、消費者、生産者、再資源化業者、加工・流通業者が協力していくことが必要であると感じた」などの発言がありました。

|

|

|

||

| 2年生グループ討論の様子(その1) | 2年生グループ討論の様子(その2) | 2年生グループ代表からの発表 | ||

|

|

|

||

| 山形大学農学部3年生の皆さんと 藤科教授(右端)と陳助教(左端) |

3年生が「みどり戦略」PR活動を 報告する様子 |

「山形大学マネジメント研究室」 として発信したX(旧Twitter) |

米沢栄養大学で「みどりの食料システム戦略」消費者向けPRについて意見交換会を行いました。(令和6年1月25日)

1月25日に米沢栄養大学において、3年生8名と2年生9名を対象に「みどりの食料システム戦略(以下「みどり戦略」という)」について意見交換を行いました。

同大学3年生とは、令和4年12月から連携して「みどり戦略」の説明会や消費者向けPRコンテンツの作成に取り組んでいますが、今回は、今年度「みどり戦略の消費者向けコンテンツ作り」に取り組んだ3年生の成果発表として、学生視点で有機農産物を栽培する農業者へのインタビューをまとめた動画2作品(有機農産物を食材に考案したオリジナルレシピ動画予告編を含む)を上映し、次年度から取組を引き継ぐ2年生も交えた意見交換となりました。

学生からは「農家の皆さんが気さくで楽しそうに有機農業に取り組んでいることが伝わってきた」、「次年度は、道の駅で有機農産物を使ったオリジナルレシピの実演をしながら、農家の皆さんと合同販売を行うイベントなどを実施してみてはどうか」などの活発な発言がありました。

今後は、意見交換会当日に公開した動画をさらにブラッシュアップし、HPやSNSで拡散して多くの同世代に見てもらいたいと話していました。

|

|

|

||

| 米沢栄養大学学生の3年生(前列)と 2年生(後列)の皆さんと 北林教授(左端前) |

3年生が作成した動画 (千葉さん編)を視聴する様子 |

3年生が作成した動画 (高橋さん編)を視聴する様子 |

||

|

|

|

||

| 意見交換の様子 (意見を述べる3年生) |

「みどり戦略学生チャレンジ」を 説明をする様子 |

総評する佐々木地方参事官 |

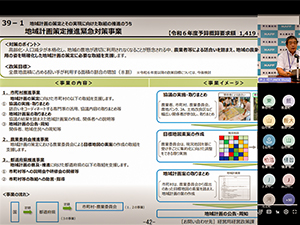

令和6年度農林水産予算オンライン説明会を開催しました。(令和6年1月24日/26日)

当拠点では、予算や政策などを多くの関係機関に対し統一的かつ迅速に情報提供するため、オンライン形式による説明会を開催しています。

昨年12月22日に閣議決定された「令和6年度農林水産予算概算決定」に関するオンライン説明会を、1月24日(水曜日)と26日(金曜日)に開催し、県関係機関及び市町村、JA担当者等から2日間で延べ39機関の参加があり、新規事業や拡充された事業、概算要求からの変更点などを中心に説明を行いました。

今後もオンラインを活用して、迅速な情報提供を行ってまいります。

|

|

|

||

| 挨拶をする佐々木地方参事官(右) | 担当総括農政推進官による説明 | オンライン会場の様子 |

やまがたフラワーフェスティバル2023 花き品評会表彰式が開催されました。(令和6年1月18日)

1月18日、新庄市の最上広域交流センターゆめりあにおいて「やまがたフラワーフェスティバル2023 花き品評会表彰式」が行われました。やまがたフラワーフェスティバルは、花き生産者の生産技術向上を図るとともに、山形県の花きを県民へ紹介し、消費者の理解を深めることを通じて山形県花き産業の一層の発展を目指すことを目的としたイベントで、昨年10月14日と15日に新庄市で開催されました。今年度は14点が金賞を受賞し、その中で、「安彦 力さん(鮭川村)」が出品財「りんどう」において農林水産大臣賞を、「佐藤 薫さん(酒田市)」は出品財「けいとう」において農林水産省農産局長賞を、「岸 隆一さん(最上町)」は出品財「りんどう(ハイネススカブラ)」において東北農政局長賞を受賞され、欠席された佐藤さんを除く2名に、農林水産大臣及び東北農政局長の代理として佐々木地方参事官から賞状の授与を行いました。

|

|

|

||

| 来賓挨拶を述べる佐々木地方参事官 | 農林水産大臣賞受賞の 安彦 力さん(写真右) |

東北農政局長賞受賞の 岸 隆一さんの奥様(写真右) |

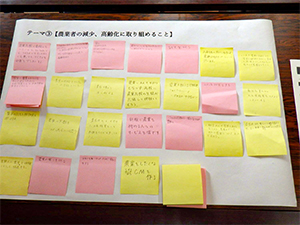

山形県立新庄神室産業高等学校で「みどりの食料システム戦略」に関する出前授業を行いました。(令和5年12月20日)

12月20日に、新庄市の山形県立新庄神室産業高等学校において、山形県拠点のみどり戦略教育チーム担当職員による「みどりの食料システム戦略」(以下「みどり戦略」という。)の出前授業を行いました。

出前授業は、食料生産科及び農産活用科の2年生38名を対象として実施し、ニッポンフードシフトムービー「食から日本を考える」の上映と、当拠点が作成した資料「高校生と考えるみどりの食料システム戦略」により、農林水産業が直面する課題等とその解決に向けた「みどり戦略」の必要性や方向性について、質問を交えながら説明を行いました。

その後、8グループに分かれて、「地球温暖化に向けて取り組めること」「輸入依存度が高い化学肥料原料を少なくするには」「農業者の減少、高齢化に取り組めること」の3つのテーマの中からそれぞれ1つを選択しグループ討論を行いました。

グループ討論では、「大型車両を電気化するなど、化石燃料の使用を控えることによってCO²の削減に繋げる」、「リサイクルできるものを使用するなど3Rを心掛ける」、「小学生への出前授業や農業者自らがSNSを発信することにより農業の魅力を伝える」など、環境負荷低減への取組や農業従事者の減少に歯止めをかけるための意欲的な意見が多く出されました。

なお、同校は、ライフクリエイト部が最上伝承野菜「黒五葉」を使用したスイーツ「最上伝承豆のきな粉シュー」を考案、商品化するなど地産地消にも取り組んでいます。

|

|

|

||

| 山形県立新庄神室産業高等学校 | 挨拶をする佐々木地方参事官 | 出前授業の様子 | ||

|

|

|

||

| 説明を行う山形県拠点職員 | グループ討論の様子 | グループ討論発表の様子 |

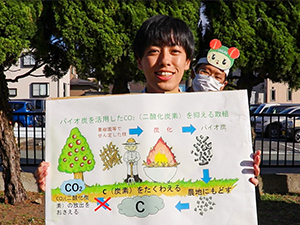

山形県拠点作成みどり戦略PR動画第三弾「桃色ウサヒと知ろう」を公開しました。(令和5年12月20日)

山形県拠点「みどり(MeaDRI)消費促進チーム」作成による、山形県内のご当地キャラクターとコラボした「みどりの食料システム戦略」PR動画シリーズの第三弾として、朝日町の非公式PRキャラクター「桃色ウサヒ」が出演する、「農産物の温室効果ガス削減を『見える化』から知る」をテーマとした「桃色ウサヒと知ろう」を公開しました。

今回の動画では、温室効果ガス削減の必要性をウサヒと学び、削減量を消費者に分かりやすく伝えるための見える化の取組について説明しています。

今後は、この動画を各関係機関に配信等のご協力をいただきながら、消費者等へ広く拡散していきたいと考えています。

シリーズ第1弾「ペロリンと学ぼう!」、第2弾「チェリンと考えよう!」とあわせて、ご視聴をお願いします。

|

|

|

||

| 本番前に仮想桃色ウサヒとリハーサル | 温室効果ガス削減「見える化」PRの様子 | 朝日町のりんご樹園地で撮影しました | ||

|

|

|

||

| 出番を待つ桃色ウサヒ | 本番撮影の様子 | 是非、桃色ウサヒ編の動画を ご覧ください! |

山形県立村山産業高等学校で「みどりの食料システム戦略」に関する出前授業を行いました。(令和5年12月14日)

12月14日に、村山市の山形県立村山産業高等学校(伊藤久敏校長)において、当拠点のみどり戦略教育チーム担当職員による「みどりの食料システム戦略(以下「みどり戦略」という。)」の出前授業を行いました。

出前授業は、農業経営科及びみどり活用科の1・2年生76名を対象として実施し、ニッポンフードシフトムービー「食から日本を考える」の上映と、当拠点が作成した資料「高校生と考えるみどりの食料システム戦略」により、農林水産業が直面する課題等と、その解決に向けた「みどり戦略」の必要性や方向性について、質問を交えながら説明を行いました。

その後、7グループに分かれて、「地球温暖化に向けて取り組めること」、「輸入依存度が高い化学肥料原料を少なくするには」、「農業者の減少、高齢化に取り組めること」の3つのテーマの中から、それぞれ1つを選択しグループ討論を行いました。

グループ討論後の発表では、「植林を増やすことによってCO²の削減に繋げる」、「行政がコンポスターを運営し、家庭からの生ごみをコンポスト化して有効活用する」、「スマート農業を導入し若者に農業の楽しさをPRする」など、環境負荷低減への取組やスマート農業技術活用の推進に向けた意欲的な意見が多く出されました。

なお、同校は令和5年7月に農業用ドローン操縦の技能教習会場に認定されており、本年9月に当該会場で行われた技能教習において同校から初めてとなる3名の合格者が誕生しました。同校では今後もドローンの操縦資格取得者の増員を目指し、最先端の農業技能取得に取り組むこととしています。

|

|

|

||

| 山形県立村山産業高等学校 | 出前授業の様子(その1) | 出前授業の様子(その2) | ||

|

|

|

||

| 説明を行う山形県拠点職員 | グループ討論の様子 | グループ討論発表の様子 |

落花生で町の活性化に取り組む金山町新産地開発協議会と意見交換を行いました。(令和5年12月13日)

”美しい町で育つビューティフルなピーナツ”という意味を込めて「ビーナッツ」と名付け、品質の高い落花生を生産している金山町新産地開発協議会会長 青柳栄一氏と意見交換を行いました。

同協議会は、生産者15名、アドバイザー5組織((株)でん六、山大東北創生研究所、新庄信金、(有)小野寺安兵衛商店、金山町)で構成され、地元堆肥を活用して生産された「ビーナッツ」は、地元菓子店やレストランなどと協力して40種類以上の商品販売につながっています。

農事組合法人いずえむの代表理事も務める青柳会長は、ビーナッツの生産、加工のほか、主食用米、飼料用米、ニラの生産にも取り組んでおり、令和5年第4回山形のうまいものファインフードコンテスト(調味料・その他部門)では出品した「100%ピーナッツペースト」が最優秀賞を受賞しました。

意見交換では、「ビーナッツとニラのブロックローテーションが連作障害を回避するポイント。今後もビーナッツで町の魅力発信、地域活性化を目指しながら、関係者と連携して産地化を進めていきたい」との抱負を語られました。

|

|

|

||

| 金山町新産地開発協議会 会長 青柳栄一氏 |

令和5年第4回山形のうまいもの ファインフードコンテスト (調味料・その他部門)最優秀賞 「100%ピーナッツペースト」 |

でん六と金山小5年生のコラボ商品 「カレーからあげチーズ味」 児童がパッケージデザインを担当 |

||

|

|

|

||

| 金山町産直「ちょうほう屋」では 「ビーナッツペースト」作りを 自ら体験して購入できる |

金山町新産地開発協議会 農産加工所 |

商品サンプルを試食しながらの 意見交換の様子 |

9月に就任された新庄市長と意見交換を行いました。(令和5年12月13日)

9月の市長選で、新たに新庄市長に就任された山科朝則(やましなとものり)市長を訪問し、市長ほか2名と「令和5年度農林水産関係補正予算の概要」等についての説明と意見交換を行いました。

山科市長からは、新庄市における農業の現状や課題として、水田地帯は昔の区画であるため、担い手への集積を図るためには再整備の必要があることや、多様な施設園芸の推進などの発言があり、また、みどりの食料システム戦略の中で、有機農業を拡大していくためには「生産者の労力とコストを価格転嫁できる仕組みが必要」とのご意見を伺うことができました。

|

|

|

||

| 山科朝則(やましなとものり)新庄市長 | 佐々木地方参事官(左)と山科市長(右) | 意見交換の様子 |

山形大学農学部(鶴岡市)の講義の中で「みどりの食料システム戦略」の説明と意見交換を行いました。(令和5年12月11日)

山形県拠点では、「みどりの食料システム戦略」(以下、「みどり戦略」という。)推進の一つとして、今後、消費の中心となる世代(10代~20代)への理解醸成を目的として、大学等と連携した取組を継続しているところですが、その一環として12月11日に、山形大学農学部の講義において「みどり戦略」の説明と意見交換を行いました。

本講義は、昨年に続き2回目の実施となりますが、本年も、本省と山形大学及び米沢栄養大学をオンラインで繋ぎ、講演を本省大臣官房みどり戦略グループ担当者から、山形大学農学部の2年生等43名と米沢栄養大学の2年生6名への説明が行われました。説明後の意見交換では、温室効果ガス削減の「見える化」ラベル取得までの流れや、有機農業の取組面積拡大における課題などについて、学生視点の質問が出されるなど活発な討論になりました。

今後も、みどり戦略の学生への説明を継続して理解を深めていただくとともに、学生と連携した消費者理解醸成への取組を推進して参ります。

|

|

|

||

| Web説明を行う大臣官房みどりの食料システム戦略グループ 鎌田係長 | 山形大学農学部での講義の様子 | 米沢栄養大学の様子 |

令和5年度農林水産関係補正予算オンライン説明会を開催しました。(令和5年12月8日/11日)

山形県拠点では、予算や政策など多くの関係機関に対する情報提供を統一的かつ迅速に伝えるため、オンライン形式による説明を実施しています。

その一環として、11月29日に決定した「令和5年度農林水産関係補正予算」についてのオンライン説明会を12月8日(金曜日)と11日(月曜日)に開催しました。県関係機関及び市町村、JA担当者等から2日間で延べ43機関に参加いただき、補正予算の概要及び主要な事業、関係者にとって関心の高い事業などを中心に説明を行いました。また、米生産の目安や畑地化促進事業等に関する情報提供も併せて行いました。

|

|

|

||

| 挨拶をする佐々木地方参事官(右) | 担当総括による説明 | オンライン会場の様子 |

山形県拠点作成みどり戦略PR動画第二弾「チェリンと考えよう」を公開しました。(令和5年12月8日)

山形県拠点では、山形県内の大学生と一緒に「みどりの食料システム戦略」を消費者へPRするために、拠点内に「みどり(MeaDRI)消費促進チーム」(8名)を発足し、「みどりの食料システム戦略」を若い世帯や小中学生向けにPRするために、山形県内のご当地キャラクターとコラボしたPR動画シリーズを企画し、シリーズ第二弾として、寒河江市のイメージキャラクター「チェリン」に出演いただき、「農林水産業と環境の関係を考える」をテーマとした「チェリンと考えよう」を公開しました。

今後は、この動画を各関係機関に配信等のご協力をいただきながら、消費者等へ広く拡散していきたいと考えています。

動画公開URL https://www.maff.go.jp/tohoku/tiiki/yamagata/douga/midoripr.html#yamagata

|

|

|

||

| 本番前に仮想チェリンとリハーサル | 「みどり戦略」PRの様子! | チェリンも交えて 撮影前の打ち合わせの様子 |

||

|

|

|

||

| チェリンのかわいい演技 | 「めんこいべー(かわいいでしょ)」 (by チェリン) |

是非、チェリン編の動画を ご覧ください! |

米粉パン専門店「なないろPLUS」と意見交換を行いました。(令和5年12月7日)

12月7日に、酒田市に米粉パン専門店「なないろPLUS」2店舗(千石町店、新橋店)を展開するサードステージ株式会社 堀将代表取締役社長(以下「堀社長」という。)と意見交換を行いました。

堀社長は、庄内地域で老人福祉事業に取り組んでおり、訪問介護の際に「ご飯だけじゃなくパンも食べたい、パンだと薬を飲む前にちょっと摘まめるので手軽でいい」などの声があったことや、地元の米の文化を守り地域を元気にしたい、都会に出た若者が地元に戻った時の働ける場所を作り、地元の産業を活性化させたいという思いを抱いていたことから、米粉パン専門店の開業に踏み切ったそうです。

そうした思いが、店名の「なないろPLUS」にも込められており、米の可能性を無限に引き出し常に進化していこう、七色に変化させ広げていこうという堀社長の願いが込められています。

イチオシ商品は、米粉で作ったクロワッサン「米ワッサン」ですが、今後はさらなる米粉を使った新商品の開発とブランド力強化に力を入れ、冷凍パンの製造や通信販売、庄内一円での店舗展開に取り組んでいきたいとの意気込みを伺いました。

|

|

|

||

| 菅原工場長(左)と 堀社長ご夫妻(中央、右) |

店内入口の商品紹介パネル | 店内の様子 | ||

|

|

|

||

| イチオシの米ワッサン | この看板が目印 | 千石町店の外観 |

令和5年度山形県ベストアグリ賞授与式が開催されました。(令和5年12月5日)

12月5日、山形県庁において県ベストアグリ賞(山形県主催)の授与式が開催されました。同賞は、地域の環境を生かした優れた経営及び農村生活を実践している先駆的な農業者等を顕彰するもので、今年度は2個人4法人2団体が受賞しました。

同賞のうち、農林水産大臣賞には、環境に配慮しながら良食味にこだわった米づくりを行うとともに、先進技術を積極的に取り入れた農業経営により輸出にも取り組んでいる「株式会社黒澤ファーム(南陽市)」が、東北農政局長賞には、酒米生産において栽培管理を徹底し、県酒造適性米生産振興対策協議会が主催する「酒米の里づくりフォーラム優良酒米コンテスト」において、平成26年度からほぼ毎年表彰されるなど高い評価を得ている「JAおいしいもがみ北部酒米研究会『ゆびきりげんまん』(新庄市)」が選ばれ、農林水産大臣及び東北農政局長の代理として佐々木地方参事官が授与を行いました。

|

|

|

||

| 「県ベストアグリ賞」授与式 吉村県知事を囲んでの記念撮影の様子 |

「株式会社黒澤ファーム」の 黒澤信彦代表取締役(写真左) |

「ゆびきりげんまん」の 指村貞芳会長(写真左) |

山形県拠点作成みどり戦略PR動画第一弾「山形県ペロリンと学ぼう」を公開しました。(令和5年11月24日)

山形県拠点では、山形県内の大学生と一緒に「みどりの食料システム戦略」を消費者へPRするために、県拠点の職員で「みどり(MeaDRI)消費促進チーム」(8名)を発足し、「みどりの食料システム戦略」を若い世帯や小中学生向けにPRするために、山形県内のご当地キャラクターとコラボした動画シリーズを企画しました。その第1弾として、山形県の農産物等をPRする「ペロリン」に出演いただき、環境にやさしい農産物等の購入や地産地消をテーマとした「ペロリンと学ぼう」を撮影しました。

今後は、この動画を各関係機関に協力いただきながら、消費者向けに広く拡散していきたいと考えています。

動画公開URL https://www.maff.go.jp/tohoku/tiiki/yamagata/douga/midoripr.html#yamagata

|

|

|

||

| 本番前に仮想ペロリンを使いリハーサル | 思いのほかデカい「ペロリン」参上! | 撮影の様子(その1) | ||

|

|

|

||

| 撮影の様子(その2) | 「ペロリン」と共演した職員との 迷コンビ |

山形県の担当者(中央2人)と県拠点 みどり(MeaDRI)消費促進チーム |

山形県立置賜農業高等学校で「みどりの食料システム戦略」の出前授業を行いました。(令和5年11月20日)

11月20日、川西町の山形県立置賜農業高等学校(平田忠宏校長)において、生物生産科、園芸福祉科、食料環境科の3年生53名を対象とした「みどりの食料システム戦略(以下「みどり戦略」という。)」の出前授業を行いました。

出前授業では、二ッポンフードシフトムービー「食から日本を考える」の上映のほか、山形県拠点作成資料「高校生と考えるみどりの食料システム戦略」に基づき、みどり戦略の背景や取組の必要性、現在進められている取組などについて説明を行いました。その後、8グループに分かれて「地球温暖化に向けて取り組めること」「輸入依存度が高い化学肥料原料を少なくするには」「農業者の減少、高齢化に取り組めること」をテーマにグループ討議を行い、生徒間で活発な討論が繰り広げられ、「有名人を通してSNSやマスコミで農業の良さを伝える」「3R(Reduce,Reuse,Recycle)に取り組み再生エネルギーを活用する」「肥料の使用量を減らすための土づくり研究」などユニークかつ熱意ある意見が出されました。

なお、同校ではYouTube「置農チャンネル」を立上げており、農場や授業の様子、最新ラジコン草刈機の実演会、今年導入したスタブルカルチとロータリーを使用した田んぼの秋耕の実習などを紹介しています。

|

|

|

||

| 山形県立置賜農業高等学校 | 出前授業の様子(その1) | 出前授業の様子(その2) | ||

|

|

|

||

| 説明を行う山形県拠点職員 | グループ討論の様子 | グループ討論結果 |

山形大学農学部の学生が食品残渣から堆肥の製造を行う東北イートップ(株)を取材しました。(令和5年11月20日)

山形県拠点が取り組む「みどりの食料システム戦略消費者向けPRコンテンツ作り」に協力いただいている山形大学農学部の学生(教授ほか学生8名)が、11月20日に、食品リサイクル事業として食品残渣から堆肥の製造を行う東北イートップ(株)の施設見学と取材を行い、山形県拠点職員も同行しました。

東北イートップ(株)では、スーパーマーケットや食品工場等から排出される食品残渣を堆肥化し、その堆肥を提携会社が利用して農作物を栽培、その農産物を食品残渣排出元のスーパーに販売する地域循環型のリサイクルシステムを構築しています。

堆肥は食品残渣を発酵処理装置に投入し、発酵菌の作用で約2週間で堆肥化され、その後関連会社で約3か月かけて完熟堆肥が出来上がります。また、その堆肥を利用して栽培された米は、酒田市のスーパーで「庄内エコ米」として販売されています。

そうした取組を山形大学農学部の学生が取材し、みどりの食料システム戦略の消費者向けPRとしてSNSで発信する予定です。

|

|

|

||

| 東北イートップ(株)から説明を受ける 山形大学農学部の学生 |

堆肥の原料となる油かすや野菜 | 堆肥化過程で発生する臭気低減のための 脱臭槽 |

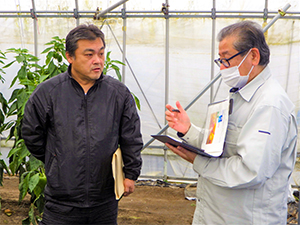

パプリカで活力ある地域づくりに取り組む「戸沢村パプリカ栽培研究会」と意見交換を行いました。(令和5年11月16日)

11月16日、戸沢村で化学肥料を使用しないパプリカ栽培を実践している農業者グループ「戸沢村パプリカ栽培研究会」構成員の清水尚也さんと意見交換を行いました。

平成19年に設立した戸沢村パプリカ栽培研究会は、水稲単一の農業経営から施設野菜パプリカとの複合経営への転換と地域特産品創設を目指し、構成員7名が14棟の施設ハウスでパプリカを栽培しています。

設立当初から、パプリカの栽培に化学肥料は使用せず牛糞及び菌床堆肥を主体とした有機質肥料を基本とし、農薬も有機農産物の日本農林規格に記載のある農薬としており、主に関東方面の業者へ出荷するほか、一部産直や学校給食にも食材提供しています。

意見交換では、今夏の猛暑による生育不良や資材費高騰で苦労したこと、仲間や地域との関わり方、農業者の高齢化や経営拡大に伴う労働力不足、新規参入者確保など今後の課題について、お話を伺うことが出来ました。

|

|

||

| 戸沢村パプリカ栽培研究会 清水 尚也さん |

猛暑に負けず大きく成長したパプリカ | ||

|

|

||

| 直売所に出荷している商品 | 意見交換の様子 |

大蔵村の「農事組合法人グリーンライスファーム」と意見交換を行いました。(令和5年10月18日)

10月18日、大蔵村赤松地域を中心に水稲、そば、トマトの生産に取り組んでいる「農事組合法人グリーンライスファーム」を訪問し、理事の加藤聡氏と意見交換を行いました。

当該法人では、地域で利用されなくなった採草地を活用して、「最上早生」というそばを無農薬栽培で大規模(約80ヘクタール)に生産しており、収穫後は自前で製粉・販売等を行うなど6次化にも取り組んでいます。

今年の猛暑による農作物への影響について伺ったところ、お米の中でも特につや姫に白未熟粒が見られ、トマトについても受粉用のハチが飛ばず実りが少ないとのことでした。さらには、10月上旬の強風被害でそばの実もかなり落ちてしまったとのことです。

加藤理事は、若手農業者の会「メンズ農業」に所属しており、コミュニティ内での情報共有や地域農業のPR等を行い、地域活性化に大きく貢献しています。高温被害や強風の被害を受けながらも、明るく前向きに今後の経営についての展望やアイデアを話す姿が印象的で、商品の販売ルートや販売方法を工夫することの必要性についてお話を伺うことができました。

|

|

|

||

| 農事組合法人グリーンライスファーム 理事 加藤 聡さん |

乾燥調製施設の様子 | 猛暑で減収となったミニトマト | ||

|

|

|

||

| 収穫を迎えるそば「最上早生」 | ほ場(そば)の説明をする 加藤理事(中央) |

加藤理事との意見交換の様子 |

山形県立新庄神室産業高等学校で「みどりの食料システム戦略」に関する出前授業を行いました。(令和5年10月6日)

10月6日に、新庄市の山形県立新庄神室産業高等学校(齋藤潤弥校長)を訪問し、食料生産科及び農産活用科の1年生42名を対象とした「みどりの食料システム戦略(以下「みどり戦略」という。)」の出前授業を行いました。

当日は、ニッポンフードシフトムービー「食から日本を考える」の上映を行い、当拠点が作成した資料「高校生と考えるみどりの食料システム戦略」により、「みどり戦略」に取り組む必要性について「地球温暖化が農業にもたらす影響」、「化学肥料などの原料の自給率の低さ」、「農業人口の減少と高齢化」の観点から質問を交えながら説明を行いました。

併せて、「みどり戦略」の具体的な取組として、汚泥資源や堆肥の活用及びスマート農業の促進、加工・流通システムのデジタル化、食品ロス量の現状などについても説明を行いました。

講義終了後のアンケートでは、「自分たちが出来る小さなことから少しずつ取り組んでいきたい」、「食べ物を残さず少しでも廃棄する量を減らしていきたい」、「日本の農業の環境を良くする取組として知らないことが多くあった」、「将来農業をしたいと思っているのでできるだけ協力したい」など、みどり戦略の実現に向けた意欲的な意見が多くありました。

今後も、みどり戦略の周知に向けて教育機関への出前授業を推進していきます。

|

|

|

||

| 挨拶を行う佐々木地方参事官 | 山形県立新庄神室産業高等学校 | 出前授業の様子(その1) | ||

|

|

|

||

| 出前授業の様子(その2) | 説明を行う山形県拠点職員(その1) | 説明を行う山形県拠点職員(その2) |

令和6年度農林水産予算概算要求オンライン説明会を開催しました。(令和5年9月26日/28日)

当拠点では、予算や政策など多くの関係機関に対する情報提供を統一的かつ迅速に伝えるため、昨年度からオンライン形式による説明を実施しています。

本年度も、9月26日(火曜日)と28日(木曜日)の両日、山形県拠点主催による「令和6年度農林水産予算概算要求説明会(オンライン)」を開催し、県関係機関及び市町村、JA担当者等(参加機関は2日間で延べ55機関)に対して予算概算要求内容についての説明を行い、農林水産省が要求している事業の中から、新規・拡充された事業や関係者から関心の高い事業を中心に説明を行いました。

こうしたオンラインによる会議方法も、ようやく関係機関に浸透したことから、ほぼすべての関係機関から参加いただけるようになり、今後さらに、オンライン会議を積極的に活用した政策・事業等の推進を図っていく考えです。

|

|

|

||

| 挨拶をする佐々木地方参事官 | 資料を画面共有しながら説明 | 担当総括による説明 |

山形県立上山明新館高等学校で「みどりの食料システム戦略」に関する出前授業を行いました。(令和5年9月25日)

9月25日に、上山市の山形県立上山明新館高等学校(加藤千恵校長)を訪問し、食料生産科の3年生23名を対象とした「みどりの食料システム戦略(以下「みどり戦略」という。)」の出前授業を行いました。

最初に、二ッポンフードシフトムービー「食から日本を考える」を見ていただいた後、当拠点が作成した資料「高校生と考えるみどりの食料システム戦略」の説明を行い、その後5つのグループに分かれて「地球温暖化に向けて取り組めること」、「農業者の減少、高齢化に取り組めること」、「輸入依存度が高い化学肥料原料を少なくするには」の3つのテーマの中から2つのテーマを選択して、それぞれフリーディスカッションを行いました。各グループとも楽しみながらも活発な討論が交わされ、「減農薬栽培に力を入れたい」「森林に興味があるので将来は環境保全の視点から(みどり戦略に)協力したい」「自分たちが農業の良さを伝えて若者の農業者数を増やしたい」などの多くの前向きな意見が出されました。

なお、同校では農業者・企業と連携して、食用コオロギの研究を行っており、食用コオロギパウダー入りシュークリーム「ぱふけっと」を開発して販売しました。現在は食用コオロギパウダー入りのハンバーガーを開発しています。このようにSDGs実現に向けた持続可能な食料供給に取り組んでいます。

|

|

|

||

| 挨拶を行う佐々木地方参事官 | 山形県立上山明新館高等学校 | 出前授業の様子 | ||

|

|

|

||

| グループ討論の様子 | グループ討論発表の様子 | 説明を行う山形県拠点職員 |

やまがた農業女子ネットワーク「あぐっと」との意見交換を行いました。(令和5年9月21日)

9月21日に山形県拠点において、やまがた農業女子ネットワーク「あぐっと」(以下「あぐっと」と表記)のメンバー2名(井上夏さん、齋藤千里さん)と「みどり消費促進チーム」(※)との意見交換を行いました。

当方からは、温室効果ガス削減の「見える化」の取組を説明するとともに、みどりの食料システム戦略を消費者等へPRする活動へのご協力をお願いしました。

お二人からは、「持続可能な農業を未来につないでいきたい思いがある。みどり戦略の目標達成のためには、長期的に継続した政策が必要。」とのお話を伺うことができました。

山形県拠点では、今後も「あぐっと」との連携を深め、女性農業者の一層の活躍と働きやすい環境づくりに向けた取組を推進していくこととしています。

※ みどり消費促進チームとは、山形県拠点が有機農業・有機農産物の消費者理解を促すために発足した業務運営チーム。

|

|

|

||

| やまがた農業女子ネットワーク 「あぐっと」メンバー (左)井上夏さん(右)齋藤千里さん |

意見交換の様子 井上さんは鶴岡市で米、齋藤さんは上山市で果樹などを生産しています。 |

意見交換の様子 |

佐々木地方参事官が令和5年産「山形県産新米出荷式」に出席しました。(令和5年9月21日)

9月21日、天童市の全農ライフサポート山形において、全農山形県本部主催による令和5年産「山形県産新米出荷式」が行われ、佐々木地方参事官が出席しました。出荷式には、山形県内の各JAや県など農業関係者約50名が出席し、秋の実りへの感謝と農作業安全、輸送安全祈願を行い、関係機関代表によるテープカットの後、庄内地方で収穫されたばかりの新米「雪若丸」と置賜地方の新米「はえぬき」を積み、関東へ向かう2台のトラックを拍手で見送りました。県内では「はえぬき」が9月16日、「雪若丸」が23日、「つや姫」が30日から店頭に並ぶ予定です。

|

|

||

| 出荷式では収穫への感謝と 「農作業安全、輸送安全」を祈願 |

関係者によるテープカット | ||

|

|

||

| トラック満載の新米「はえぬき」 | 新米を載せたトラックを 拍手で見送る関係者 |

自分達の作った野菜を使った加工食品で6次産業化に取り組む「新庄菜々彩ベジ多」と意見交換を行いました。(令和5年9月14日)

9月14日、新庄市で自分達の作った野菜を使用して無添加ドレッシングを製造している農業者グループ「新庄菜々彩ベジ多(しんじょうなないろべじた)」を訪問し、代表の柿﨑史子さんと意見交換を行いました。

柿﨑代表らは、新庄市が開催した「ドレッシングをテーマとした6次産業化実践セミナー」の受講をきっかけに、平成29年に当該グループを設立し、無添加ドレッシングによる6次産業化の取組をはじめました。現在は、産直のほか、地元のイベントやふるさと納税の返礼品等で販売を行いつつ、新商品の開発・製造を進めています。意見交換では、無添加であるがゆえに長期保存出来ず、野菜のきれいな色を出すために試行錯誤を繰り返したことや、仲間や地域との関わり方、事業継続ための助成の必要性について、お話を伺うことが出来ました。

|

|

||

| 代表 柿﨑史子さん | メンバー5名(右から)叶内明さん、 上野久美子さん、柿﨑史子代表、 小野みちこさん、髙山美智子さん (写真提供:新庄市農林課) |

||

|

|

||

| 無添加ドレッシング9種類 (右から)かぼちゃ、黒豆きなこ、紫いも、ねぎ塩、にんじん、えだまめ、こがし玉ねぎ、青とうがらし、とまと |

出意見交換の様子 「ドレッシング作りで 人の輪が広がっています。」 |

山形県立庄内農業高等学校で「みどりの食料システム戦略」に関する出前授業を行いました。(令和5年9月12日)

9月12日に、山形県立庄内農業高等学校において、みどりの食料システム戦略(以下、「みどり戦略」という。)の出前授業を行いました。

山形県拠点での高校を対象とした出前授業は、今回が初めてとなりますが、同校の食料生産科及び食品科学科の3年生41名を対象に、ニッポンフードシフトムービー「食から日本を考える」の上映のあと、みどりの食料システム戦略資料により、温室効果ガス削減の必要性、温暖化による農業分野への影響、輸入依存度の高い原料等の国内調達及び農業者の減少と高齢化への対応などを説明しました。

同校では、既に山形大学農学部と協力して、病院食を作る際に出る野菜くずなどの食品残渣で飼育した昆虫の糞を肥料として栽培したじゃがいもを病院に寄贈したり、栽培した小麦を使用した「庄農うどん」を地域のお店に提供する「庄農うどん大作戦!」などの企画に取り組むなど、みどり戦略に通じる取組を授業を通して実施しており、説明の中でも温室効果ガス削減の見える化や、食品ロスへの関心が高いことから、今回の授業をきっかけに、みどり戦略への関心が高まることを期待しています。

|

|

||

| 挨拶を行う佐々木地方参事官 | 出前授業の様子(その1) | ||

|

|

||

| 説明を行う山形県拠点職員 | 出前授業の様子(その2) |

「農業版BCPに関する説明会」をオンラインで開催しました。(令和5年8月30日)

8月30日、山形県拠点主催による「農業版BCPに関する説明会」をオンラインで開催し、県内の市町村、JA等関係機関から27名の参加をいただきました。説明会では、農業版BCPを策定し実践している事例の紹介を行い、その後、農業版BCP策定に必要な自然災害等のリスクに備えるためのチェックリストの活用方法,事業継続計画書の作成方法についての説明を行いました。

また、農林水産省経営局保険課大橋課長補佐からは、「全国的に自然災害が多発しており、災害への備えとして農業版BCPの策定は有効な手段である。行政機関やJA等関係機関の皆様は農業者の皆様にBCPの重要性、必要性についてお伝えいただき策定に協力願いたい」とのお話をいただきました。

説明会終了後には、全農山形中央会から「JAグループ山形としても、各JAに対して農業版BCPの策定推進を図っていく」との連絡をいただきました。当所としても更なる現場への周知に努めたいと思います。

|

|

|

||

| 挨拶を行う佐々木地方参事官 | 農林水産省経営局保険課 大橋課長補佐 |

説明を行う山形県拠点職員 |

山形市消費者連合会と意見交換会を行いました。(令和5年8月29日)

8月29日、山形市消費生活センターにおいて「食料・農業・農村基本法の見直し検証に係る中間取りまとめ」等について、山形市消費者連合会の鈴木会長と佐々木地方参事官が意見交換を行いました。

鈴木会長からは、農家の高齢化、担い手不足、後継者不足などを危惧する意見があり、日本の農業が衰退しない対策をお願いするとの要望がありました。

また、みどりの食料システム戦略については、地球環境にやさしい持続可能な農業を目指していることは消費者として賛成であるが、一方で有機農業においては除草や病害虫防除に費やす時間が多くなり作業時間が増えること、また有機に取り組むことによる付加価値的なところが価格面に反映されないことなどにより、経営が成り立たない農家もある。環境にやさしい農業実現のためには、農家と消費者がお互い支え合わなければならないと感じているとの意見がありました。

|

|

|

||

| 山形市消費者連合会の 鈴木会長(中央)、新藤総務部長(右側)と 佐々木地方参事官 |

意見交換の様子 | 食料・農業・農村基本法の 中間取りまとめ等を説明する 佐々木地方参事官 |

第16回庄内町5団体交流会に出席し、食料・農業・農村基本法の見直しの方向について講演をしました。(令和5年8月24日)

8月24日、JAあまるめ生活センターにて、第16回庄内町5団体交流会が開催され、佐々木地方参事官が出席し「食料・農業・農村基本法の見直しの方向について」をテーマに講演を行いました。

交流会には、庄内町長のほか庄内町に関連する5団体(最上川土地改良区、庄内町議会、JA庄内たがわ、JAあまるめ、庄内町農業委員会)の理事や監事、職員等80名以上の出席があり、出席者からは食料安全保障の強化に関する考え方への質問や、水田活用の直接支払交付金の見直しに伴う懸念など農政に関する様々な意見等を伺うことができました。

|

|

||

| 講演を行う佐々木地方参事官 | 庄内町5団体交流会 会場の様子 |

第18回東北ブロック豆類経営改善共励会東北地域大豆振興協議会長賞授与式を行いました。(令和5年8月21日)

8月21日、株式会社まきの農園(河北町)において、第18回東北ブロック豆類経営改善共励会東北地域大豆振興協議会長賞授与式を行い、「東北地域大豆振興協議会長賞」を受賞された同社 牧野聡代表取締役に対し、佐々木地方参事官から賞状を授与しました。

同社は、第51回全国豆類経営改善共励会「大豆 家族経営の部」で全国豆類協会理事長賞も受賞しており、地力の高い土づくりに重点を置き大豆の高品質・多収化を実現したほか、農福連携や地域の生産者への技術指導・販路紹介を行うなど、先進的で他の模範となる取組を行っていることが高く評価されました。

牧野代表は、「大豆は父の代から力を入れて取組み、収量は落とさないように面積も拡大してきた。売れる豆づくりを念頭に、今後も色々な方との結び付きを大切にして頑張っていきたい。」と喜びの言葉を述べられました。

授与式後には、牧野代表との意見交換を行い、収量を落とさないための土づくりの苦労や、現在生産している秘伝豆等の品種の管理、実需者ニーズに対応した生産の難しさなどを聞き取ることができました。

また、実際に大豆畑を見学させていただき、「猛暑日が続き雨がほしいところだが、農業用水を活用してしのいでおり収量は確保できそうだ。」とのことでした。

|

|

|

||

| 賞状を手にする 牧野聡代表取締役 |

佐々木地方参事官(右)から 牧野代表(左)へ賞状を授与 |

祝辞を述べる 佐々木地方参事官 |

||

|

|

|

||

| 受賞の言葉を述べる 牧野代表 |

意見交換の様子 | ほ場(大豆)の説明を受ける様子 |

「山形県認定農業者協議会第7回通常総会」及び「山形県農業法人協会第28回通常総会」に出席しました。(令和5年8月8日)

8月8日、ホテルメトロポリタン山形において、山形県認定農業者協議会第7回通常総会(以下「認定農業者協議会総会」という。)及び山形県農業法人協会第28回通常総会(以下「法人協会総会」という。)が開催され、佐々木地方参事官が出席し祝辞を述べました。

認定農業者協議会総会では、山形県認定農業者協議会規約の一部改正や役員の改選等について協議され、提案された議案は承認されました。

また、法人協会総会では、認定農業者協議会と連携したセミナーの開催や国・県との意見交換、政策提案等について協議され、原案どおり承認されました。

|

|

||

| 山形県認定農業者協議会通常総会で 祝辞を述べる佐々木地方参事官 |

山形県認定農業者協議会 通常総会会場の様子 |

||

|

|

||

| 山形県農業法人協会通常総会で 祝辞を述べる佐々木地方参事官 |

山形県農業法人協会 通常総会会場の様子 |

山形県立農林大学校が主催した令和5年度「親と子の農業教室」を取材しました。(令和5年8月4日)

8月4日、新庄市の山形県立農林大学校において、小学生とその保護者(16組41名)を対象に、農畜産物の観察や収穫を通じて食と農への理解を深める体験型の農業教室が開催されました。同校での体験型農業教室は、約30年ほどの歴史があり、令和2年にコロナ禍で開催を見送った以外は毎年開催されてきたそうです。体験内容は、牛の観察、生クリームでバターづくり、ジャガイモの食べ比べ、夏野菜の観察とジャガイモ掘り体験など多彩で、どの体験でも子供たちの笑顔がはじける様子が見られました。

牛の観察で「牛のからだ」の説明を担当した学生からは、「複雑な牛の構造を子供向けに易しく話す点が難しかったが、『大きくてかわいい』と牛に興味を持ってもらえて良かった。」との感想をいただきました。

主催した農林大学校では、ほ場など外での体験時間をなるべく短くすることや、畑に水撒きをしたり飲料水やテントを用意するなど熱中症対策にご苦労されたそうですが、「娘が将来農業をやりたいというので参加した。」という保護者からの声に、嬉しそうに応える担当の先生の笑顔が印象的でした。

|

|

|

||

| 開講式で挨拶する 山形県立農林大学校 菊地繁美校長 |

牛の観察で「牛のしくみ」を説明する 畜産経営学科の学生 |

生クリームでバターづくり体験 しっかり振るのがポイントです |

||

|

|

|

||

| ジャガイモ食べ比べ 男爵薯、メークイン、キタアカリ、 とうや、アンデス赤、わかるかな? |

夏野菜の観察と収穫 立派な枝豆が採れました |

ジャガイモ堀り体験 大きいイモを二人でヨイショ |

米沢市の田んぼアートが見頃を迎えています。(令和5年7月26日)

7月26日、米沢市簗沢地区の米沢田んぼアートを取材してきました。

農業・観光・教育に関する各団体で構成した「田んぼアート米づくり体験事業推進協議会」が平成18年から今年度までの実に18年間、田んぼアートを通じて米沢市をPRしたり、農業や環境を理解し関心が向けられることを目的に活動してきました。

この田んぼアートは米沢市にちなんだ武将などを図柄に選定することが多く、活動初期の頃から比べると展望台から見た図柄が立体的に見えるように工夫し、見せる技術を年々進歩させ、毎年、勇壮で迫力のある素晴らしい田んぼアートを完成してきました。

田植えや稲刈りの体験は、多い年には約300名が参加するなど大盛況のもと進めてきました。

しかし、展望台の老朽化や、周辺の樹木の成長により展望台からの眺望が確保できなくなってきていること、準備等にかかる人員確保が難しくなったことから、今年度をもってこの田んぼアートは、惜しまれつつも残念ながら終了を迎えます。

見頃は7月から8月上旬ごろですので、是非、皆さんご覧になってはいかがでしょうか。

(米沢市田んぼアートホームページ:https://tanbo-art.com/summit/[外部リンク])

|

|

||

| 田んぼアート(かねたんとおせんちゃん) 山形県米沢市簗沢地区 小野川温泉付近 |

今までありがとう 田んぼアート | ||

|

|

||

| 田んぼアートの歴史 | 田植えの様子(令和5年5月28日) (画像提供:田んぼアート米づくり体験事業推進協議会) |

山形大学農学部と米沢栄養大学がみどり戦略のPRに係る意見交換を行いました。(令和5年7月21日)

7月21日に、山形県拠点が推進している「『みどりの食料システム戦略』消費者向けPRコンテンツ作り」について、協力いただいている山形大学農学部(教授ほか学生3名)と米沢栄養大学(教授ほか学生9名)をオンラインでつないで、現在の取組状況や今後の取組についての意見交換会を開催しました。

今回の意見交換では、これまでの当所と各大学との意見交換で出された企画案などを踏まえて、具体的なコンテンツ作りや企画の実現に向けて、消費者にPRするための取組アイデア等を両校で共有するために取組企画等の発表を行いました。

学生からは、「なぜそのテーマに取り組むこととしたのか」、「どのようにPRしていくのか」など具体的な質問・意見などが交わされ、最後に教授から今後の取組方向についてのアドバイスがありました。

今後は、具体的な取組を進めるため、自然栽培で生産された農産物の収穫体験や商品の開発、食品残渣を活用した堆肥の製造に取り組む企業を取材するなど、学生自ら企画した取組をすすめ、SNSなどで情報を発信していくことになりました。

|

|

|

||

| 意見交換の進行をする山形県拠点職員 | オンライン意見交換の様子 | 各大学をオンラインでつないだ 意見交換の様子(その1) |

||

|

|

|

||

| 各大学をオンラインでつないだ 意見交換の様子(その2) |

学生にアドバイスする 山形大学農学部藤科教授 |

挨拶する米沢栄養大学 北林教授 |

日本酒の生産及び輸出について(株)小嶋総本店と意見交換を行いました。(令和5年7月19日)

7月19日に、佐々木地方参事官が(株)小嶋総本店(二十四代 蔵元 代表取締役社長 小嶋 健市郎 氏)(以下、小嶋代表という。)を訪問し、日本酒の生産及び輸出状況について意見交換を行いました。

(株)小嶋総本店は、安土桃山時代の1597年に創業し、米澤藩上杉家御用酒屋としての歴史を持つ老舗で、主要銘柄は「東光」です。天地の恵みである米と水、そしてこの風土に育まれた人々に感謝し、手造りにこだわった純米酒を年間約500キロリットル製造しています。また、世界に開かれた酒蔵を志し、アメリカ、中国など20か国に輸出しています。

小嶋代表からは、契約している2軒の生産者の水田に自動抑草ロボット(アイガモロボット)を導入し、有機栽培の実証実験を行っていることや、輸出については今後も積極的に拡大したいとの意気込みを伺いました。

|

|

|

||

| 意見交換を行う小嶋代表(右)と、 佐々木地方参事官(左手前) |

意見交換する小嶋代表 | 小嶋代表 (画像提供:小嶋総本店提供) |

||

|

|

|

||

| 商品の一部 (画像提供:小嶋総本店提供) |

酒造資料館「東光の酒蔵」 (画像提供:小嶋総本店提供) |

「東光の酒蔵」に併設された蔵元直営店 (画像提供:小嶋総本店提供) |

山形県立農林大学校の就農希望学生と意見交換を行いました。(令和5年7月11日)

7月11日、山形県立農林大学校に伺い、校長や教授のほか新規就農を希望する学生3名に対し、今年5月に決定した食料・農業・農村政策審議会基本法検証部会の「中間取りまとめ」について、山形県拠点佐々木地方参事官が説明し意見交換を行いました。

学生からは、自らが経営者となった場合の視点で、自分が生産した農産物の加工・販売、スマート農業の活用による経営面積の拡大と省力化、生産した農産物の輸出など、日本の農業が抱える問題への意見や、自分たちがどのように変えていくことが出来るかなど前向きな意見が出された一方で、地元に新規就農者や若い農業者が少ない事への不安などの話がありました。

また、今後の農産物の生産・販売に向けては、付加価値を付けても消費者が求める農産物の生産と販売を目指したいなどの抱負が語られ、今後の活躍が楽しみです。

|

|

|

||

| 意見交換に参加した山形県立農林大学校の菊地校長(左)と学生の皆様 | 佐々木地方参事官(左)との 意見交換の様子 |

意見交換に参加した(左2人目から) 2年生の皆川さん、山口さん、 1年生の秋葉さん |

米沢市で環境と調和した持続可能な農業に取り組む農業者と米沢栄養大学学生の意見交換会を行いました。(令和5年7月7日)

7月7日、山形県拠点主催による「地域で環境と調和した持続可能な農業に取り組む農業者と米沢栄養大学学生の意見交換会」を開催しました。

当日は、米沢市で自然栽培を実践し、そば、小麦、玉ねぎ等を生産する「チバサン・ファーム合同会社(山形ノーカーズ)」代表 千葉陽平氏から「持続可能な農業から農業の魅力を発信」をテーマに講演をいただき、米沢栄養大学の学生9名のほか、米沢市の「米沢有機農業産地づくり推進協議会」担当者2名が参加して意見交換等を行いました。

学生からは、自然栽培で生産した農産物を活用したメニューの開発や、有機農産物等の消費者へのPR方法について提案があり、千葉代表からは、学生たちが取り組む消費者へのPRコンテンツづくりに協力していただけるとのことでした。

|

|

|

||

| 千葉代表(左前から3人目)を囲む 米沢栄養大学学生の皆さんと 北林教授(右端後) |

講演する千葉代表 | 講演に聞き入る学生の皆さん | ||

|

|

|

||

| 意見交換の様子 | 自然栽培について話す千葉代表 | 千葉代表に質問する学生 |

舟形町でスマート農業を活用して特別栽培米の生産に取り組む叶内栄一氏を取材しました。(令和5年7月4日)

7月4日、舟形町で給排水遠隔制御装置による水田の水管理システムの実証実験(※1)に参加するとともに、衛星を活用した舟形町稲生育管理システム(※2)を使用した特別栽培米(つや姫)の生産に取り組む叶内栄一(かなうち えいいち)氏と意見交換を行いました。

叶内氏は、舟形町農業委員会会長を務めるほか、沖の原機械利用組合のメンバーとして、無人ヘリコプターやドローンによる防除・施肥作業を1,000ヘクタール受託するなど、地域の担い手として活躍されています。

叶内氏からは、「受託する農作業面積が増えていくにつれ、農林水産業の強化を図るためには、ICTやAI等の先端技術は欠かせないと感じている。今後も農作業の効率化に積極的に取り組んで行きたい。」とのお話を伺うことが出来ました。

※1 やまがたスマート農業普及推進事業(平成30年~令和2年:事業期間3年)

※2 衛星画像データから水稲の活性度及び気象データを取得して、水稲の生育状況、気象情報、刈り取り予測日等をスマートフォンなどで「見える化」出来るシステム。舟形町が生産者向けに無料提供している。

|

|

|

||

| 叶内 栄一氏 | 意見交換の様子 | 水稲防除・追肥で活躍する 無人ヘリコプター |

||

|

|

|

||

| 給排水遠隔制御装置の 説明をする叶内氏(左) |

給排水遠隔制御装置 (給水システム) |

給排水遠隔制御装置 (排水システム) |

鶴岡市の(株)庄内こめ工房及び三川町のプレナス庄内三川ファームと意見交換を実施しました。(令和5年6月21日)

6月21日に、佐々木地方参事官が(株)庄内こめ工房(代表取締役 齋藤一志氏)及びプレナス庄内三川ファーム((株)プレナスアグリビジネス推進室室長 佐々木哲也氏)と意見交換を行いました。

(株)庄内こめ工房は、生産グループ約70名(700ヘクタール)が生産する米の集荷販売のほか、香港等への米の輸出(年間約500トン)や傾斜地など条件不利地を活用した小麦生産などに取り組んでいます。

齋藤代表取締役からは、昨年の小麦の作柄(平均収量200キログラム)の反省を踏まえ、しっかり排水対策をした結果、今年は雑草が少なく期待しているところ。生産した小麦については、西川町の製麺所と協力し「月山の粉雪」として商品化し販路拡大を目指しているとのお話を伺いました。

また、プレナス庄内三川ファームは「Hotto Motto」や「やよい軒」などを展開する(株)プレナスの自社農場の一つ(ほかに埼玉、大分)として、自社の海外店舗向けに輸出用米の生産・輸出を行っています。

(株)プレナスの佐々木アグリビジネス推進室室長からは、農地の受け手がいない中、当社のような法人の役割は大きいと考えているが、企業出資の法人だと事業等を活用しにくいと感じている。当社では、スマート技術の活用による省力化と生産性の向上を実証しつつ、海外店舗のうち完全子会社となっている店舗が使用する米300トンの生産を目指しており、当社のような取組や経営に対する国の支援をお願いしたいとのお話を伺いました。

|

|

||

| (株)庄内こめ工房との 意見交換の様子 |

佐々木地方参事官(左)、(株)庄内こめ工房齋藤代表取締役(右) | ||

|

|

||

| プレナス庄内三川ファームとの 意見交換の様子 |

左からプレナス庄内三川ファーム山田氏、(株)プレナス佐々木アグリビジネス推進室室長、佐々木地方参事官 |

戸沢村で、農家民宿等を営む安食浩司、かづ子ご夫妻と意見交換を行いました。(令和5年6月15日)

6月15日、戸沢村で農業を営みながら農家民宿「安食(あじき)」と農家レストランを経営している安食浩司、かづ子ご夫妻と意見交換を行いました。

代々農業を営んできた安食家が農家民宿を始めて13年目になります。きっかけは、以前から興味があった『グリーンツーリズム』。

3人の子どもが巣立ったのをきっかけに、昔作りの広い家を活用して新たな社会との繋がりを持とうと農家民宿を始められたそうです。農家民宿「安食」では、田植え・稲刈り、野菜の植え付け・収穫などの農業体験、くじら餅や笹巻の郷土料理作り体験のほか、山菜取りやホタル観賞など多彩な田舎体験などができることから人気があり、アメリカや台湾など海外からの旅行客や、都市部の修学旅行生の農泊も受け入れているそうです。

農家レストランを始めたのは3年前で、地元の事業者が育てている戸沢村のブランド豚「戸澤豚一番育ち」や新庄市の「山形さくらんぼ鶏」の美味しさを知ってもらい、地域活性化の発信が出来ればとの思いから始めたそうです。お二人は、「将来は空き家などを改装し、自炊しながら農業体験ができる施設や、休耕田を活用した市民農園など人々が訪れてくれる場所づくりが出来れば。」とお話ししてくださいました。

|

|

|

||

| 安食さんご夫妻 | 「山形さくらんぼ鶏」の唐揚げ定食(左) 「戸澤豚一番育ち」のとんかつ定食(右) |

自家製みそや甘酒づくり の原料になる自家製米麹 |

||

|

|

|

||

| 安食さん自慢のさわのはな | 意見交換の様子 | 収穫体験等が出来る圃場 の説明をする安食さん(左) |

鶴岡市西郷地区でWCS(※ホールクロップサイレージ)用稲に取り組む農事組合法人バラファームと意見交換を実施しました。(令和5年6月14日)

鶴岡市西郷地区の農事組合法人バラファームは、平成27年に「地域まるっと中間管理方式」で全組合員25名の全ての水田を中間管理機構を介して集積し、法人を立ち上げて営農を実施しています。

現在の経営面積は、水田面積約120ヘクタールにWCS用稲約10ヘクタール、大豆約22ヘクタールと、水稲(主食用米、加工用米、飼料用米)を約88ヘクタール生産しています。

特にWCS用稲は、主食用米に代わる転換作物を模索していた際に、市や普及センターから勧められて、平成27年から取組を開始したそうです。良質な飼料を生産するために、WCS用稲の刈取り適期をほ場毎に見極めて収穫し、半日ほどほ場で乾燥させたうえで、WCSとしてラッピング加工しており、出荷先の肥育農家からの評価も高いとのことです。

WCS生産者としては、国際的な原料及び資材価格の高騰でWCS価格も値上げしたいところだが、当事者間での販売代金引き上げは容易ではないことから、国として、営農が継続できるよう農産物の適正な販売価格の形成など、環境整備に努めてほしいとの要望を伺いました。

*ホールクロップサイレージ: 稲の米粒が完熟する前(糊熟期~黄熟期)に、穂と茎葉を同時に刈取り、サイレージ化した粗飼料

|

|

|

||

| 同ファームをサポートするJA鶴岡西郷支所 小林営農次長等も同席しての意見交換。 |

代表理事佐藤直人さん(左)、 立ち上げ時の前代表理事 佐藤努さん(右) |

左からJA鶴岡西郷支所小林営農次長、 佐藤代表理事、JA鶴岡西郷支所 後藤営農経済担当、佐藤前代表理事 |

「食品価格動向調査」に協力されている食品小売店舗に感謝状が贈られました。(令和5年6月8日)

農林水産省では、「食品価格動向調査」を実施し、食品の小売価格が高騰しているなどの異常がないか、便乗値上げ等は行われていないか、食品の小売価格の動きについて把握を行っています。

6月8日、山形市で長年にわたり協力いただいている「株式会社ヨークベニマル 落合店」に対し、東北農政局長の感謝状を贈呈しました。贈呈後は「みどりの食料システム戦略」について説明するとともに意見交換を行いました。意見交換では、バイヤーの方々と有機農産物の店頭での取扱い等に関する意見交換の実施についてお願いしたところ、快諾していただきました。

|

|

|

||

| 感謝状を手にする 柾木(まさき)店長(右) |

感謝状贈呈の様子 | 意見交換の様子 |

新庄市で紙マルチ田植機を活用して無農薬・無化学肥料栽培米を生産する吉野昭男氏を取材しました。(令和5年5月30日)

5月30日、新庄市で無農薬・無化学肥料栽培米を生産する吉野昭男氏の紙マルチ田植機による田植えの様子を取材しました。

吉野氏は、環境にやさしい農産物の生産と消費を目的に設立された「ネットワーク農縁(生産者と消費者の提携グループ)」に所属し、環境にやさしい農産物(米・大豆)の生産を続けています。この日は、同じグループに所属する髙橋保廣氏のほ場で田植えが行われました。

以前から田んぼの除草を課題としていた吉野氏は、鴨を使った除草も試みましたが、外敵からの被害対策に苦労し断念したそうです。その後、紙マルチを知り、8年前に紙マルチ田植機を導入したところ、田面に敷設された紙(再生紙)が日光の通過を遮断して、田植後から刈り取りまで雑草の繁殖を抑えることができたほか、イネミズゾウムシを抑制する効果もあり、除草の省力化のために毎年使い続けているそうです。

吉野氏からは、「資材・肥料高騰が続き、農業を取り巻く状況は厳しいですが、お米を楽しみに待ってくれている皆さんのためにも頑張っていきたい。」とのお話を伺うことが出来ました。

|

|

|

||

| 吉野 昭男氏 「ネットワーク農縁」生産者 |

髙橋 保廣氏 「ネットワーク農縁」生産者 |

紙マルチロール(6条田植機用) 30アールのほ場で10本使用する |

||

|

|

|

||

| 紙マルチを田植機に設置する様子 | 田植えの様子 | 移植後の苗(さわのはな)の様子 |

『蔵王上野(ざおううわの)の棚田(山形市)』で地元小学生が田植えを行いました。(令和5年5月30日)

山形市の『蔵王上野の棚田』では、蔵王上野棚田地域振興協議会と山形市立蔵王第二小学校が協力して、『あかねっ子学校田』と命名した棚田の一部を活用した社会科学習を実施しています。今年は5月30日に、5年生18名による田植えを行いました。乗用田植機による田植えの実演を見学した後に、協議会の方から指導を受け、おたまじゃくしが泳ぐ田んぼへ「はえぬき」の苗を手植えしました。児童は、泥んこになったりはしゃぎながらも徐々にコツを掴み、無事に田植えを終えました。

田植えの様子を見守っていた佐々木地方参事官が児童に田植えの感想を聞いたところ、「足が抜けなくて転びそうになったり、苗を上手く植えられなかったけど、だんだん楽しくなった」との声がありました。

また、田植え後の池野会長からの挨拶では『田植えは先生よりも児童の皆さんの方が上手でした。心をこめて苗を植えていたので、秋にはすばらしいお米が稔るでしょう。』と話されていました。

『蔵王上野の棚田』ではコロナ禍で様々なイベントを中止してきましたが、今年は開催可能な以下のイベントを計画しています。

- 7月30日、蔵王上野地区内の交流と絆を深めるため企業と合同での「第5回蔵王上野棚田夏まつり」

- 良好な景観を形成するため、棚田にコスモスを植栽

- 蔵王第二小学校5年生の稲刈りと収穫した棚田米を使った収穫感謝祭

- 棚田で収穫したそばを利用した「新蕎麦祭り」

|

|

|

||

| 蔵王上野棚田地域振興協議会 池野会長(右)と佐々木地方参事官(左) |

乗用田植機による田植えの実演を見る 蔵王第二小学校5年生 |

5年生の皆さん おそるおそる田んぼへ |

||

|

|

|

||

| 小さなベテラン 手慣れた様子での田植え |

真っ直ぐ植えられているかな | 田植え終了 やり終えた後ろ姿 おつかれさまでした |

真室川町で、町内産の農産物を使用したおはぎの製造販売を行う佐藤萌以氏と意見交換を行いました。(令和5年5月26日)

5月26日、真室川町で、町内産の農産物を使用したおはぎの製造販売を行う佐藤萌以(さとう めい)氏と意見交換を行いました。

佐藤氏は、一昨年3月まで真室川町の地域おこし協力隊でしたが、任期終了を機会に「雪国だから実現できる豊かな暮らしのデザイン」に取り組む町づくり会社「一般社団法人雪と暮らし舎」を協力隊の先輩である梶村勢至(かじむら せいじ)氏とともに設立しました。法人事業の一つとしてはじめたのが、おはぎの製造販売を行う「雪のおはぎ風花」です。そのきっかけはジモトのおばあさんが作ってくれたおはぎのおいしさに感動したことと、協力隊員として普及活動に取り組んでいた伝承野菜の次世代への継承を「おはぎ」を使ってできないかという想いがあったからでした。

伝承野菜の七夕白ささぎ(インゲン豆)と青黒(大豆)を使用しているほか、ほとんどすべての原料を町内の生産農家から仕入れています。佐藤代表からは、「私たちのおはぎが伝承野菜栽培の拡大や普及に繋がってくれればうれしい。」とのお話を伺うことができました。

|

|

|

||

| 一般社団法人雪と暮らし舎 左:梶村勢至理事、右:佐藤萌以代表理事 |

「雪のおはぎ風花」の外観 | おはぎを製造する佐藤さん | ||

|

|

|

||

| 真室川町産を原料にしたおはぎ (小豆、七夕白ささぎ、胡桃、きなこ) |

おはぎを販売する梶村さん | 意見交換の様子 |

鮭川村で花き施設園芸(バラ、スノーボール、りんどう等)に取り組む(有)熊谷園芸と意見交換を行いました。(令和5年5月24日)

5月24日、鮭川村で環境制御技術(※)を取り入れた花き施設園芸に取り組み、高品質で市場評価の高い花きの生産・販売を行っている(有)熊谷園芸代表取締役 熊谷和樹氏と意見交換を行いました。

(有)熊谷園芸は、豪雪地帯という厳しい環境の中、冷暖房や湿度をコントロールするヒートポンプや自動環境制御技術(光合成を促すための炭酸ガス発生装置、養液調整や消毒設備)を導入し、ロックウールを培地とした養液栽培によるバラ(30品種以上)を主体に、スノーボール、りんどう(10品種以上)、リアトリス等を年間150万本以上生産しています。

また、農薬・肥料・エネルギー等の環境負荷低減、鮮度・品質管理、トレーサビリティ等を証明する国際的な花き産業認証プログラム「MPS」の登録認証を受け、花きの付加価値を高めることにより小売業者からの受注が増加し、国際市場への輸出にも繋がっています。

今年5月から2代目として就任された熊谷代表からは、「花き施設園芸の生産技術を向上させて産地づくりを進め、花きとともに地域の良いところを世界に発信していきたい。」との花き振興への思いを伺うことが出来ました。

※「環境制御技術」とは、ハウス内の環境(温度、湿度、炭酸ガス濃度など)を測定し、そのデータに基づき暖房機や遮光・保温カーテンなどを使用することにより、ハウス内を作物の生育に最適な環境とする技術。

|

|

|

||

| (有)熊谷園芸 代表取締役 熊谷和樹氏 |

意見交換の様子 | バラの養液栽培について 説明を受ける山形県拠点職員 |

||

|

|

|

||

| 自動環境制御システム | 冷暖房や湿度をコントロールする ヒートポンプ |

融雪システム(ハウスの間隔を広げ 降り積もった雪を水路で融かす) |

||

|

|

|

||

| 花きの出荷作業の様子 | 予冷庫で出荷を待つバラ | 箱詰めされ出荷されるバラ |

「大蕨(おおわらび)の棚田(山辺町)」で田植えが行われました。(令和5年5月22日、24日)

山辺町の「大蕨の棚田」では、5月19日(金曜日)からグループ農夫の会が中心となって5年産米の田植えが行われました。この田植えには、22日に山形交響楽団の楽団員が参加し、佐々木地方参事官も田植えを体験しました。また、24日にはモンテディオ山形の選手が田植えを行うなど、農業の担い手の減少や高齢化に伴う農地の荒廃が進む中で、地域のボランティアやサポーター等と協働で棚田の再生と農村地域の活性化に向けた取組を推進しています。グループ農夫の会稲村代表は「次の世代につなげていけるよう、こうした取組を継続していく。」と力強く話されていました。

棚田で作付けされた品種は『山形95号』で、秋には稲刈りイベントも計画されており、収穫した米は「山響棚田米」、「モンテ棚田米」、「大蕨棚田米」として販売し、その売上げは棚田の活動維持費等に充てられます。

また、大蕨の棚田では今回の田植えのほかにも以下の活動を予定しています。

- 千本の稲杭立てとソーラーライトによるライトアップ

- 棚田米の稲刈り(モンテディオ山形選手、山形交響楽団員参加予定)

- 棚田に灯る千の光トワイライトコンサート(山形交響楽団員による演奏)

(「大蕨の棚田」の取組は、グループ農夫の会HPからご覧いただけます。:https://www.group-nofunokai.jp/[外部リンク])

|

|

|

||

| グループ農夫の会 稲村代表(左)と 佐々木地方参事官(右) |

山形交響楽団が参加した田植え風景 (令和5年5月22日) |

田植えを行う佐々木地方参事官 | ||

|

|

|

||

| モンテディオ山形が参加した田植え風景(令和5年5月24日) | 大蕨の棚田の案内看板 | 左からモンテ棚田米、 大蕨棚田米、山響棚田米 |

米沢栄養大学(米沢市)の学生と、「みどりの食料システム戦略」を消費者にPRするための意見交換を行いました。(令和5年4月28日)

4月28日、山形県拠点主催による「米沢栄養大学『みどりの食料システム戦略』意見交換会」(米沢栄養大学3年生9名参加)を開催しました。

今回の意見交換は、当拠点が昨年12月に米沢栄養大学の学生を対象に開催した「みどり戦略」説明会に参加した学生を中心に「消費者向けPRチーム」が発足したことから、学生の視点を踏まえた企画・実行を推進するため、「みどり戦略を消費者へPRするために私たちに出来ること」をテーマとして消費者向けPRチームの皆さんでディスカッションしていただきました。

討論内容の発表では、「実際に消費者に手に取ってもらうためには売り場の工夫(ポップの掲示)や農産物への表示が大切」、「大人になった時に環境に配慮した野菜を選び食べるようになるには、子供のうちから体験や学習が必要」、「県内の有機農産物の産地を巡るツアーを企画してはどうか」等、様々なアイデアが出されました。

今後は、学生から出された意見を踏まえて、消費者向けPRチームの皆さんと県拠点が連携して、消費者向けコンテンツの企画化と周知活動を進めていきます。

|

|

|

||

| 米沢栄養大学消費者向け PRチームの学生と 北林蒔子教授(右後) |

消費者へのPRについての ディスカッション(その1) |

消費者へのPRについての ディスカッション(その2) |

過去の山形フォトレポート

お問合せ先

山形県拠点

〒990-0023 山形県山形市松波一丁目3番7号

代表:023-622-7231