山形フォトレポート(令和7年度)

令和7年度

| [ 7年5月分 ] | [ 7年6月分 ] | [ 7年7月分 ] | [ 7年8月分 ] | [ 7年9月分 ] | [ 7年10月分 ] |

| [ 7年11月分 ] | [ 7年12月分 ] | [ 8年1月分 ] | [ 8年2月分 ] |

新着情報

- スマート農業技術活用促進法に基づく生産方式革新実施計画認定証の授与を行いました。(令和8年2月17日)

- 山形県立左沢高等学校で「みどりの食料システム戦略」に関する出前授業を行いました。(令和8年2月6日)

- 米沢栄養大学においてみどりの食料システム戦略の出前授業を行いました。(令和8年1月26日)

- 山形県立新庄神室産業高等学校で「みどりの食料システム戦略」に関する出前授業を行いました。(令和8年1月23日)

- 山形県立上山明新館高等学校で「みどりの食料システム戦略」に関する出前授業を行いました。(令和8年1月21日)

スマート農業技術活用促進法に基づく生産方式革新実施計画認定証の授与を行いました。(令和8年2月17日)

天童市の株式会社やまがたさくらんぼファーム 代表取締役 矢萩 美智氏に対し、花田地方参事官から農林水産大臣認定証を授与するとともに、実施計画の概要、同社の取り組み等について意見交換を行いました。

スマート農業技術活用促進法は、農業者の減少など農業を取り巻く環境の変化に応じて農業の生産性向上を図るため、スマート農業技術の活用と新たな生産方式を導入した農業者等を支援する制度です。 実施計画では、おうとう園地に、草刈ロボットの可動範囲を限定するため地中埋設式の境界ワイヤーを設置し、草刈ロボットが効率的に稼働できる環境を整え、労働生産性を向上させています。意見交換では、「スマート農業が普及していない果樹栽培では、離農や遊休農地の増大が想定より早く進んでいる。草刈作業を自動化することで、その他の大事な作業に人員を集中することが可能になり、さらに地域の農地を集約することを目指す。」との、抱負を伺いました。

|

|

|

||

| (左)矢萩代表取締役(右)花田地方参事官 農林水産大臣認定証を授与しました。 |

スマート農業技術の活用について 説明される矢萩代表取締役 |

意見交換の様子 |

山形県立左沢高等学校で「みどりの食料システム戦略」に関する出前授業を行いました。(令和8年2月6日)

山形県立左沢高等学校(大江町)の2年生9名(総合学科果樹園芸系)を対象に「みどりの食料システム戦略」について説明を行いました。

その後、2班に分かれてグループ討議を行い、みどり戦略について理解を深めていただきました。

|

|

|

||

| 県立左沢高等学校 | 説明する山形県拠点職員 | 説明会の様子 | ||

|

|

|

||

| グループ討議の様子 | グループ討議の発表1 | グループ討議の発表2 |

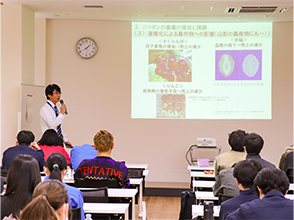

米沢栄養大学においてみどりの食料システム戦略の出前授業を行いました。(令和8年1月26日)

山形県立米沢栄養大学の2年生44名を対象に「みどりの食料システム戦略」について説明を行いました。

同大学では、「みどりの食料システム戦略」の実現を目指し、令和5年度から学生主体による取組を行っています。

令和7年度は、3年生の有志が、「食品ロス削減」と「環境負荷の低い有機農産物の利用拡大」に焦点を当てた取組を展開しています。

|

|

|

||

| 県拠点職員による説明 | 会場の様子1 | 会場の様子2 |

山形県立新庄神室産業高等学校で「みどりの食料システム戦略」に関する出前授業を行いました。(令和8年1月23日)

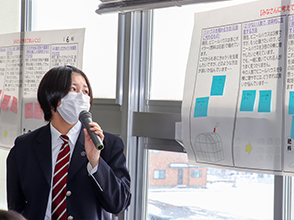

新庄神室産業高等学校の食料生産科2年生15名を対象に、「みどりの食料システム戦略」について説明を行いました。

説明の後のグループ討議では「石油代替加温」、「効率的生産方法」、「化学肥料低減方法」、「曲がったきゅうりの販売方法」の4つのテーマについて、生産者の立場で意見を出し合い、持続可能な農業につながる前向きな意見が多く出されました。

参考:新庄神室産業高校ホームページ「出前授業風景」

https://shinjokamuro.jp/school/9704[外部リンク]

|

|

|

||

| 山形県立新庄神室産業高等学校 | 出前授業の様子 | 説明を行う山形県拠点職員 | ||

|

|

|

||

| グループ討論の様子 | グループ討論発表の様子1 | グループ討論発表の様子2 |

山形県立上山明新館高等学校で「みどりの食料システム戦略」に関する出前授業を行いました。(令和8年1月21日)

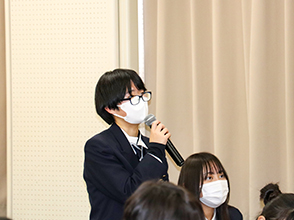

山形県立上山明新館高等学校(上山市)の食料生産科の3年生31名、2年生36名を対象に、「みどりの食料システム戦略」について説明を行いました。

生徒からは、牛のゲップによるメタンガス削減策、山形県のオーガニックビレッジの取組状況、見える化ラベルの事例などの質問が寄せられました。こうした質問への回答を通して、みどり戦略の目的への理解を深めていただきました。

|

|

|

||

| 県立上山明新館高等学校 | 説明会の様子1 | 説明会の様子2 | ||

|

|

|

||

| 質問する生徒1 | 質問する生徒2 | 質問する生徒3 |

山形県立村山産業高等学校で「みどりの食料システム戦略」に関する出前授業を行いました。(令和8年1月14日)

山形県立村山産業高等学校(村山市)の2年生45名(農業経営科25名、みどり活用科20名)を対象に「みどりの食料システム戦略」について説明を行いました。

その後、8班に分かれてグループ討議を行い、みどり戦略の目的について理解を深めていただきました。

|

|

|

||

| 県立村山産業高等学校 | 説明する山形県拠点職員 | 説明会の様子 | ||

|

|

|

||

| グループ討議の様子 | グループ討議の発表1 | グループ討議の発表2 |

「やまがたフラワーフェスティバル2025」花き品評会表彰式で表彰状を授与しました。(令和8年1月8日)

鶴岡市で開催された第26回やまがたフラワーセミナーにおいて、「やまがたフラワーフェスティバル2025」花き品評会の表彰式が行われ、花田地方参事官が祝辞と農林水産大臣賞などの表彰状の授与を行いました。

同品評会は、花き生産者の生産技術向上と花き産業の発展を目的に毎年行われており、今年度は金賞14点、銀賞20点が選出され、金賞の中でも特に優良な出品財として評価された「りんどう」を生産した熊谷市夫さん(鮭川村)には農林水産大臣賞、「トルコぎきょう」を生産した鈴木茂也さん(庄内町)には農産局長賞、「ダリア」を生産した齋藤弘史さん(川西町)には東北農政局長賞が、それぞれ贈られました。

|

|

|||

| 「やまがたフラワーフェスティバル2025」 花き品評会表彰式で来賓挨拶をする 花田地方参事官 |

農林水産大臣賞の (りんどう)熊谷 市夫さん (写真左) |

|||

|

|

|||

| 農林水産省農産局長賞の (トルコぎきょう)鈴木 茂也さん (写真左) |

東北農政局長賞の (ダリア)齋藤 弘史さん (代理︓杉浦優希さん・写真左) |

|||

| (花き画像提供: | 山形県農林水産部園芸大国推進課) |

山形県立置賜農業高等学校で「みどりの食料システム戦略」に関する出前授業を行いました。(令和7年12月15日)

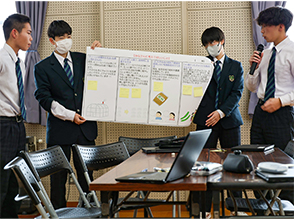

山形県立置賜農業高等学校(川西町)の3年生33名(生物生産科、園芸福祉科、食料環境科)を対象に、「みどりの食料システム戦略」について説明を行い、その後、グループ討議を実施しました。

討議では、生産者の視点から「化学合成肥料や農薬を使わない有機栽培の方法」や「石油を使わずにビニールハウスを暖める方法」など、「みどりの食料システム戦略」を実践するための自由な発想でアイデアを出し合い、理解を深めることができました。

農林水産省が主催する令和6年度の「みどり戦略学生チャレンジ」東北ブロック高校部門で準グランプリを受賞した同校では、本年度も「牛の消化液(液肥)散布による肥料効果の解明」をテーマに、「みどりの食料システム戦略」に基づいた活動を実践しています。

|

|

|

||

| 県立置賜農業高等学校 | 説明する山形県拠点職員 | 説明会の様子 | ||

|

|

|

||

| グループ討議の様子 | グループ討議の発表1 | グループ討議の発表2 |

川西町の若手農業者と意見交換を行いました。(令和7年12月8日)

川西町で農業を営む「RICE IS(ライスイズ)」代表の齋藤聖人氏、「米利休(こめのりきゅう)」代表の笹木廉氏と意見交換を行いました。

齋藤氏は、スーツを着て農作業を行う「スーツ農家」として新たな農業スタイルを確立し、ラジオ番組などに出演。また、地元の高等学校で非常勤講師を務めるほか、小学校への出前授業を通じて教育現場でも農業の魅力を伝えています。

笹木氏はSNSを活用し、「汚い・きつい・稼げない」とされる農業のイメージを刷新し、若者が農業に参入しやすい環境づくりに取り組んでいます。

両氏の原動力を伺うと、「農業には、他産業では当たり前のことが未だ開拓されていない分野として多く残されており、改善次第では大きな収益に繋がる可能性がある。また、私たちのような『農家らしくない』スタイルが生産現場で当たり前のように受け入れられれば、日本農業の未来は大きく展開する。日々の活動を積み重ね、未来の農業をデザインしていきたい。」とのビジョンを語っていただきました。

|

|

|||

| 意見交換の様子 | RICE IS代表 齋藤 聖人氏 (写真提供 齋藤 聖人氏) |

|||

|

|

|||

| 米利休代表 笹木 廉氏 (写真提供 笹木 廉氏) |

(左)から花田地方参事官、齋藤聖人氏、笹木廉氏 |

令和7年度「最上農業賞」を受賞した赤間初男さん(新庄市)と意見交換を行いました。(令和7年12月4日)

赤間初男さんは、最上地域では、まだ栽培方法が確立されていなかった30年前に先駆者として「花き栽培」に取り組み、地域振興とブランド化に大きく貢献されました。栽培理念として、旬の花を一番いい状態で消費者に届ける「旬彩旬消」の栽培に取組み10種類以上の花きを栽培することで、年間を通じた長期の出荷体制と安定収入を確立し、生産されたトルコギキョウなどは、首都圏の市場で高い評価を受けています。また、地域のブランド力を更に高めるために、自身の経験や栽培技術を積極的に若い後継者に伝承し、人材の定着・育成にも尽力されています。今後の抱負について伺うと、「各種イベントや品評会を華やかに彩る高品質な花きを出展・提供することで生産現場に刺激を与え、最上地域の花きブランド力の更なる向上に繋がるよう、チャレンジを続ける」との、力強い言葉をいただきました。

|

|

|

||

| 最上農業賞を受賞した 赤間初男さん |

赤間さんとの意見交換の様子 | 産直に出荷される切り花 | ||

|

|

|

||

| 栽培された紫色のトルコギキョウ 花ことば「希望」 |

栽培された白色のストック 花ことば「思いやり」 |

栽培された葉牡丹 花ことば「慈愛」 |

令和7年度山形県ベストアグリ賞授与式が開催されました。(令和7年12月3日)

山形県庁において県ベストアグリ賞(山形県主催)の授与式が開催されました。同賞は、地域の環境を活かし、優れた経営及び農村生活を実践している先駆的な農業者等を表彰するもので、今年度は1個人、6法人、1団体が受賞しました。また、同賞の中で特に優良な取組には、農林水産大臣賞及び東北農政局長賞が授与されました。

農林水産大臣賞は、観光果樹園や自社農産物を使用した加工品を販売するとともに、担い手の育成や耕作放棄地の防止に貢献している「株式会社やまがたさくらんぼファーム(天童市)」が、東北農政局長賞は、自らすももの育種を行い、10種類以上のオリジナル品種・系統を開発し産地形成に尽力するとともに、新規就農者受入組織「OSINの会」を設立した渡辺誠一さん(大江町)が、それぞれ受賞しました。

|

|

|

||

| 「県ベストアグリ賞」授与式 吉村県知事を囲んでの記念撮影の様子 |

「株式会社やまがたさくらんぼファーム」矢萩代表取締役(写真左) | 渡辺誠一さん(写真左) |

令和7年度「最上農業賞」を受賞した小野貴之さん(最上町)と意見交換を行いました。(令和7年11月27日)

小野貴之さんは、トマトを中心にタラの芽や里芋などを栽培し、植物それぞれの生理生態に基づいた土壌分析を行い、植物に合ったミネラルバランスを調整する肥培管理や栽培生産技術を取り入れ、データに基づく、こだわりの栽培を実践しています。

生産されたトマトは、市場出荷、飲食店への直販、ネット販売のほかに、首都圏のマルシェなどでの販売を行い、実需者からは高評価を受けています。また、トマトジュースの製造・販売にも力を入れ、町のふるさと納税返礼品や贈答品としても人気を得ています。今後の経営について伺うと、「当地区は豪雪中山間地で日照時間が短く、夏季でも『やませ』などの影響もあり栽培条件は厳しいが、新たな作物栽培に取り組み販売戦略に基づく冬期間の収入安定を確立したい!」との、力強い抱負を伺いました。

|

|

|

||

| 最上農業賞を受賞した 小野貴之さん |

小野さんとの意見交換の様子 | 最上町のふるさと納税返礼品等 に提供している完熟トマトジュース (写真提供:小野貴之さん) |

東北農林専門職大学の学生と「みどりの食料システム戦略検討会」を開催しました。(令和7年11月27日)

東北農林専門職大学の1年生34名(農業経営学科31名、森林業経営学科3名)を対象に、「みどりの食料システム戦略」(以下「みどり戦略」という。)の検討会を開催しました。

検討会では、まず、山形県拠点の職員がみどり戦略の概要を説明しました。学生の皆さんからは「環境に配慮した農業生産における現場での苦労」、「農産物輸出の目的」、「農業分野で温室効果ガス削減に取り組む意義」といった質問が出されました。

その後、「環境に配慮した農産物、食品の消費を拡大する手段」、「楽しく農業ができるようなアイデア」をテーマにグループ討議を実施し、学生同士が活発な意見を交換する中で、みどり戦略への理解を深める機会となりました。

|

|

|

||

| 説明する山形県拠点職員 | 学生からの質問 | グループ討議の様子1 | ||

|

|

|

||

| グループ討議の様子2 | 発表の様子 | 花田地方参事官からの講評 |

スマート農業技術活用促進法に基づく生産方式革新実施計画の認定証授与式を開催しました。(令和7年11月26日)

酒田市の株式会社アグレスト 代表取締役 土井信治氏に農林水産大臣認定証を手交し、その後、取組について意見交換を行いました。

本認定制度は、スマート農業技術の活用と新たな生産方式の導入を国が一体的に支援することで、生産性の向上を実現するものです。

同社の実施計画では、水稲収穫時に使用する収穫センサを搭載したコンバインや調製作業で使用する色彩選別機から得られたカメムシ被害、収量、品質等のデータを産地内の農業者と共有し、次年度の栽培管理や農業経営の改善に繋げることを目的に取り組みます。意見交換では、「スマート農業技術を導入して得たデータ」を地域で活用することで、地域全体の生産性向上と持続可能な農業を実践し、今後の農業に対する夢と希望を与えていきたいと、力強い抱負を伺いました。

|

|

|

||

| (左)土井代表取締役 (右)花田地方参事官 認定証を授与しました。 |

(左)土井代表取締役 (右)花田地方参事官 |

意見交換の様子 |

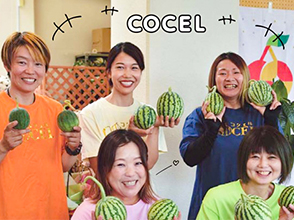

尾花沢市の農業女子グループ「COCEL(コシェル)」と意見交換を行いました。(令和7年11月25日)

山形県拠点では、尾花沢すいか農業女子グループ「COCEL」のメンバーと意見交換を行いました。

「COCEL」は、令和7年に市内の女性スイカ生産者5人で設立。活動内容は、尾花沢スイカの魅力を全国に向けて情報発信する取組を展開しています。グループ名の「COCEL(コシェル)」は、地域の方言で「こしらえる」をアレンジして「こしぇる」と表現したもの。年代を問わず親しまれるようイメージして名付けました。

また、地域活動の一環として、小玉スイカの苗を植えたプランターを市内の幼児施設に贈り、栽培・収穫体験を通じ、子供達と一緒にスイカの成長を見守り、農業の魅力を伝える活動も行っています。

今後の活動を伺うと「農業に興味を持つ女性が農業に参入しやすい環境づくりのサポート」などの、活動も取り組んでいきたいとの抱負を伺いました。

|

|

|

||

| COCELのみなさん (写真提供 尾花沢市) |

意見交換の様子 | 意見交換に出席されたメンバーの方々 (右:会長の三賀さん、中:副会長の菅野さん、左:副会長の五十風さん) |

東北農林専門職大学附属農林大学校の学生と「みどりの食料システム戦略検討会」を行いました。(令和7年11月18日)

東北農林専門職大学附属農林大学校の2年生30名を対象に、「みどりの食料システム戦略」(以下「みどり戦略」という。)を説明し、その後「環境に配慮しつつ、しっかり稼ぐ農業!」をテーマにグループ討議に取り組んでいただきました。

グループ討議では、高齢化による離農や耕作放棄地の増加等の課題が山積みの中、環境に配慮しながら農業でしっかり利益を得るためにはどの様な経営の展開が必要か、新規就農者の立場になって考えていただきました。学生からは、「フリマアプリやネット販売等、直販で利益を増やす」、「スマート農業を活用して効率よく作業する」、「土壌分析を実施して余計な肥料は使わない」、「アイガモ農法の活用等、環境に配慮した農業の実践」等、様々な意見が出され、みどり戦略への理解を深めながら賑やかに討議を進めることができました。

|

|

|

||

| 説明会の様子 | グループ討議の様子1 | グループ討議の様子2 | ||

|

|

|

||

| 発表の様子1 | 発表の様子2 | 花田地方参事官からの講評 |

県立庄内農業高等学校の生徒の皆様に「みどりの食料システム戦略」の出前授業を行いました。(令和7年11月17日)

県立庄内農業高等学校(鶴岡市)の食料生産科3年生20名に対して「みどりの食料システム戦略」の説明を行い、その後、グループ討議に取り組んでいただきました。

生徒には、生産者の立場で考えていただくために、「石油を使用しないでハウスを暖める方法」や「少人数で効率的に生産する方法」など、みどり戦略を実践するための取り組みを、自由な発想でアイデアを出し合い、みどり戦略について理解を深めていただきました。

全体質疑では「農林水産関連事業の予算規模」、「みどり戦略のKPIと目標設定状況がなぜ2050年なのか」、「今後の米価の推移」等の様々な質問が出されました。

同校では、7年前から食品加工に関する授業として、生徒自ら生産した小麦を原料に「うどん」を製造し「庄農うどん大作戦」と銘打って、地域の飲食店や小学校の給食に提供するなど、鶴岡食文化創造都市の推進と地域振興に貢献しています。

|

|

|

||

| 県立庄内農業高等学校 | 説明する山形県拠点職員 | 説明会の様子 | ||

|

|

|

||

| グループ討議の様子 | 様々な意見が出されました | グループ討議の発表 |

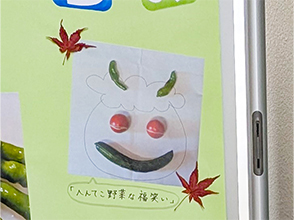

米沢栄養大学3年生の有志が「みどりの食料システム戦略」の活動を実践!(令和7年11月15日)

山形県立米沢栄養大学では、「みどりの食料システム戦略」の実現を目指し、令和5年度から学生主体による取り組みを行っています。

令和7年度は、山形県拠点から説明を受けた3年生有志が、「食品ロス削減」と「環境負荷の低い有機農産物の利用拡大」に焦点を当てた取り組みを展開しています。11月15日(土曜日)には、形や色により規格外となった農産物や、形が不揃いな有機農産物の魅力を身近に感じていただくため、地域のマルシェ会場で規格外品の農産物を活用した「変なかたちのやさい写真展」を開催しました。

学生たちは、来場者に対し、規格外の農産物は、特徴はあるものの規格品と同様においしく食べられることを説明し、環境にやさしい消費行動の大切さを楽しく伝えていました。

「変なかたちのやさいの写真」募集は現在も継続し、投稿された写真はSNSで発信中。

写真の応募フォーム 発信用SNS

|

|

|

||

| 「変なかたちのやさい写真展」 【写真提供:米沢栄養大学】 |

学生による来場者への説明 【写真提供:米沢栄養大学】 |

みどり戦略等のポスター掲示 【写真提供:米沢栄養大学】 |

||

|

|

|

||

| 「へんてこ野菜な福笑い」 【写真提供:米沢栄養大学】 |

「てんぐなす」 【写真提供:米沢栄養大学】 |

「カニの爪にんじん」 【写真提供:米沢栄養大学】 |

米沢市で和牛の肥育と環境に配慮した資源循環型農業に取り組む鈴木英行さんご家族と意見交換を行いました。(令和7年11月12日)

鈴木さんの経営概要は、米沢牛86頭の肥育と10.8ヘクタールの水田で稲作を営み、主食用米の直接販売にも取り組んでいます。さらに、稲わらを自給粗飼料として活用しているほか、牛の排泄物は籾殻、木質チップと混合して堆肥を製造しています。この堆肥は、自家利用に加え地域の耕種農家にも提供し、資源循環型農業の輪を地域に広げています。

また、英行さんは「米沢市上長井稲作部会」の会長を務めており、同部会では減農薬・減化学肥料栽培により酒米(酒造好適米)の「美山錦」を生産し、地元酒造会社で純米吟醸酒『上長井』として商品化を実現するなど地域振興にも貢献しています。

今後は、娘の就農を契機に、女性でも働きやすい施設整備を進め畜産のイメージアップと「誰からも好まれる美味しい牛肉」の生産を目指し、肥育技術の向上と経営の発展が目標です。後継者の広美さんからは「一生、愛情を込めて牛の肥育に取組みたい」との力強い思いを伺うことができました。

|

|

|

||

| 左から鈴木英行さん、次女の広美さん、 妻の純子さん |

意見交換の様子 | 牛の世話をする鈴木親子 【写真提供:米沢市農業振興課】 |

||

|

|

|||

| 牛に声を掛けながら丁寧に ブラッシングする広美さん 【写真提供:米沢市農業振興課】 |

特別栽培米美山錦使用 【日本酒 上長井】 |

山形大学農学部の学生と「みどりの食料システム戦略検討会」を行いました。(令和7年11月10日)

山形大学農学部の2年生57名を対象に、「みどりの食料システム戦略」(以下「みどり戦略」という)を説明した後、「環境に配慮しつつ、しっかり稼ぐ農業!」をテーマにグループ討議に取組んでいただきました。

グループ討議では、離農、高齢化による耕作放棄地の増加が見込まれる中、環境に配慮し農業でしっかり稼いでいくためには、どの様な経営の展開が必要か、自由な発想で考えていただきました。学生からは「耕作放棄地を集約し大規模化を実現させ生産性を上げる」、「他者がまねできないものを作って差別化を図る(ブランド化する)」、「畜産農家と連携して、たい肥を活用する」等の様々な意見が出され、みどり戦略への理解を深めていただきました。

また、楽しく農業ができるアイデアとして、「スマート農業を活用して力仕事等を減らし、自分の時間を確保する」、「作物の収量を競い合う大会等を開催し、交流体験を通じて生産者同士の関係性を構築する」、「品種開発等の研究現場に生産者も参加できる体制を構築して、生産性と意欲の向上に繋げる」等の声を伺うことができました。

|

|

|

||

| 説明する山形県拠点職員 | グループ討議の様子1 | グループ討議の様子2 | ||

|

|

|

||

| 発表の様子1 | 発表の様子2 | 花田地方参事官からの講評 |

蔵王のふもと「上野の棚田米」を守りたい!(令和7年11月6日)

指定棚田地域の「蔵王上野の棚田」で活動している蔵王上野棚田地域振興協議会と、棚田地域振興コンシェルジュの花田地方参事官が意見交換を行いました。地方農政局や県拠点等には棚田地域振興コンシェルジュが配置されており、棚田の地域振興に関する情報提供や助言などの支援活動を担っています。

意見交換会では、同協議会の池野会長から、中山間地域等直接支払交付金や棚田加算は、地域の棚田を守り美しい景観を後世に継承する上で大変重要な支援措置であり、引き続き事業の継続を求める要望などをいただきました。

|

|

|

||

| 蔵王上野棚田地域振興協議会 池野会長(右)、山口副会長(左) |

棚田地域振興コンシェルジュの 花田地方参事官(中央) |

意見交換の様子 |

山形市の山形地区カントリーエレベーター組合と意見交換を行いました。(令和7年11月5日)

花田地方参事官が山形地区カントリーエレベーター組合(山形地区CE)を訪問し、金澤英次場長をはじめとするスタッフの方々と意見交換を行いました。

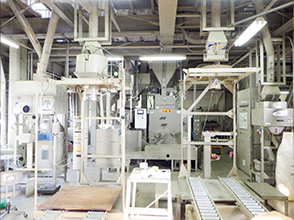

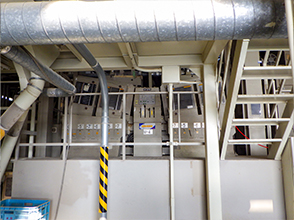

山形地区CEは、全国でも珍しい2つの農協(山形市農協と山形農協)による共同運営施設であり、山形地区の水田から収穫された籾(県奨励品種の「はえぬき」「つや姫」「雪若丸」の3品種)を荷受し、出荷するまでの間、籾の状態でサイロに貯蔵する大規模乾燥調製貯蔵施設です。

通常、お米は玄米の状態で保管されますが、カントリーエレベーターでは鮮度を保つために籾のままで保管し、出荷時に籾摺りを行ない玄米にします。

意見交換では、令和7年産米の品質は全体的に良好であることや穀温10度以下の温度管理を徹底し、長期保管でも食味低下を抑えた良食味の「今摺り米」を消費者の方へ常に届けていくためにも、CE施設の維持管理には引き続き国による支援が必要であることなどの意見を伺いました。

|

|

|

||

| 山形地区カントリーエレベーター 1号CE 昭和62年9月15日竣工(左) 2号CE 平成9年3月20日竣工(右) |

意見交換の様子1 金澤場長(一番右) 花田地方参事官(一番左) |

意見交換の様子2 | ||

|

|

|

||

| 2号CE内の様子1 籾摺機と計量器 |

2号CE内の様子2 揺動選別機 |

2号CE内の様子3 色彩選別機 |

南陽市で高品質なぶどうの栽培・販売、6次産業化、カフェを運営している「漆山果樹園」の漆山オーナーと意見交換を行いました。(令和7年10月30日)

漆山果樹園の特徴は、2ヘクタール超の南向きで日当たりの良い園地で、30種類以上のぶどうを栽培・販売しているほか、6次産業化にも取り組み、レーズンバターサンド、ドライフルーツ、ジェラート、ワイン等の企画・製造・販売(ワインは委託製造したものを販売)を行っています。さらに、これらの商品を直売所に併設したカフェでも提供するなど、多角的な経営を実践しています。また、全国果樹技術・経営コンクールで農林水産省農産局長賞を受賞し、日本ギフト大賞では最高賞を受賞するなど、数々のコンクールで入賞しています。

オーナーの漆山陽子氏からは、引き続き「活き活きと経営に取組み、儲かる農業を実践していきたい。あわせて、ご縁があったお客様がリピーターとなり、当農園や南陽市に持続的に足を運んでいただける魅力ある仕組みを構築し、地域振興に繋げていきたい。」との抱負を伺いました。

|

|

|

||

| 漆山 陽子氏 | 収穫間近の大粒ぶどう (写真提供 漆山果樹園) |

ワインとぶどうジュース | ||

|

|

|

||

| ドライフルーツ | 意見交換の様子 | カフェで提供される オリジナルスイーツ (写真提供 漆山果樹園) |

ゼロカーボンの日本酒造りに取り組む若乃井酒造(株)と意見交換を行いました。(令和7年9月29日)

飯豊町でゼロカーボンの日本酒造りに取り組む若乃井酒造(株)代表取締役大沼秀和氏と意見交換を行いました。

飯豊町が推進する脱炭素化の取組で、ゼロカーボンで日本酒を造り、地域と商品のブランド力向上を目指し、米の生産者、町、NTTドコモビジネス等が一体となり取組を実現しました。原料である米の調達は、地元バイオガス発電所から生産された資源である液肥を水田に散布し、CO2の排出を抑えるために「秋耕」「中干し」を行い栽培した飯豊町産「つや姫」を使用。また、当社では、酒造工程で使用する電力を、バイオガス発電で生産された再生可能エネルギーを使用し、つや姫の生産段階で発生するCO2やメタンガスの排出削減量をJ-クレジットとして購入することにより、地産地消のゼロカーボンを達成しています。

日本酒の商品名は、「人の縁がつながって永遠にお酒が造られ、いつまでも酔える」という願いを込めて「永遠酔」(とわよい)と名付けました。

今後も「日本酒の商品名が示すように、地産地消のゼロカーボンの取組が永遠に続くプロジェクトになれば」とのお話を伺うことができました。

|

|

|

||

| 意見交換の様子 | 代表取締役 大沼 秀和 氏 |

ゼロカーボン日本酒 【永遠酔(とわよい)】 |

「大蕨(おおわらび)の棚田」(山辺町)で稲刈りが行われました。(令和7年9月15日)

山辺町の「大蕨の棚田」で、グループ農夫の会が中心となった稲刈りが行われ、山辺町長、山形交響楽団の団員らと共に花田地方参事官が参加しました。刈り取られた稲は、天日干しのため杭掛けされ、夜間にはソーラーライトを灯し、ライトアップされます。また、9月21日はJ2のモンテディオ山形の選手と山形明正高校サッカー部員による稲刈り、9月27日は山形交響楽団メンバーによる棚田と一体となった「トワイライトコンサート2025」、9月28日は「棚田絶景ドローンレース」などのイベント開催が予定されています。

|

|

|

||

| 稲刈りをする花田地方参事官 | 山形交響楽団をはじめとする 稲刈り参加者の皆さん |

棚田米のPRをする グループ農夫の会 稲村代表 |

||

|

|

|

||

| 時折日差しが差しこむなか、 稲刈り作業に汗を流します。 |

杭掛けされた稲が並ぶ、 秋の大蕨の棚田 |

刈り取った稲は杭掛けされ、 天日干しされることにより、 おいしい棚田米になります。 |

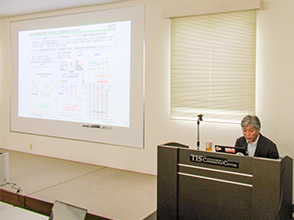

生協共立社の組合員向け学習会にて花田地方参事官が講師を務めました(令和7年9月13日)

山形市のTISカンファレンスセンターにおいて、生活協同組合共立社による組合員向け学習会が開催され、花田地方参事官等が講師として、米をめぐる状況とみどりの食料システム戦略について説明しました。参加した組合員からは、備蓄米に関する質問やみどり戦略の目的に共感するなどの声が出され、食と農に関する知識を深められたとの感想をいただきました。

|

|

|

||

| あいさつをする花田地方参事官 | 説明をする花田地方参事官 | 学習会の様子 |

スマート農業技術活用促進法に基づく生産方式革新実施計画の認定証の授与を行いました。(令和7年9月9日)

鶴岡市の株式会社井上農場 代表取締役 井上馨氏に対し、花田地方参事官から農林水産大臣認定証を授与するとともに、実施計画の概要、同社農場の取り組み等について意見交換を行いました。

スマート農業技術活用促進法は、農業者の減少等、農業を取り巻く環境の変化に応じて農業の生産性向上を図るため、スマート農業技術の活用と新たな生産方式を導入した農業者等を支援する制度です。

同社農場の実施計画では、水稲の栽培管理システムから得たデータ(生育予測情報等)を、産地内の農業者と共有し、他の農業者のデータと比較しながら、次年度の栽培管理に活用するなど、地域内で新たな生産方式に関する情報を共有しています。意見交換では、「農家の高齢化によるリタイヤは地域の大きな課題。スマート農業による新たな生産方式を導入し、地域農業への貢献と持続的な発展に繋げて参りたい。」との、抱負を伺いました。

|

|

|

||

| (左)花田地方参事官 (右)井上馨代表取締役 農林水産大臣認定証を授与しました。 |

(左)から井上夏取締役、井上貴利専務取締役、花田地方参事官、井上馨代表取締役 | 意見交換の様子 |

トマトの減農薬栽培に取り組む芳賀善洋さん(新庄市)を訪問し意見交換を行いました。(令和7年9月4日)

芳賀善洋さんは、トマトの減農薬栽培のほか地域の伝承野菜、水稲、大豆、そばを栽培し就農8年目を迎えました。特にトマトの栽培では、ハウス内の空調環境を適正に管理しながら、捕虫器を設置し病虫害の発生を抑制するとともに、殺菌剤及び防虫剤の使用を慣行栽培と比べて3割減の減農薬栽培に取り組んでいます。また、定植土壌には、自家製のもみがら燻炭を使用するなど、持続可能な循環型農業を実践しています。

今後、離農者の増加に伴う地域の農地を集約して規模拡大を図りながら、「土地利用型作物と野菜を組み合わせた複合経営に取り組んでいきたい。」との、抱負を伺うことが出来ました。

|

|

|

||

| 芳賀さんとの意見交換 | トマトハウス内の様子 | 土壌に自家製のもみがら燻炭を使用 | ||

|

|

|

||

| 最上赤ニンニク(最上伝承野菜) | 出荷用ミニトマト(JA出荷用) | 出荷用ミニトマト(産直用の商品) |

最上町の農業生産法人もがみグリーンファームと意見交換を行いました。(令和7年9月2日)

最上町で環境負荷低減農業を実践し、耕作放棄地の発生防止に取り組む、もがみグリーンファームを訪問し、代表取締役大場 利秋氏等と花田地方参事官が意見交換を行いました。

もがみグリーンファームは、異業種の建設会社「株式会社大場組」のアグリ事業部から独立し、平成20年に農業生産法人として設立。最上地域で初めて耕作放棄地再生事業を活用して、ワラビやゼンマイ等の山菜を作付けし、12ヘクタールの耕作放棄地を再生したほか、現在も耕作を続けられなくなった農地の買い入れや、作業受託を積極的に引き受け耕作放棄地の発生を防いでいます。また、町外から、新卒者の新規雇用を行い労働力確保に努め、地域農業を牽引しています。意見交換では大場代表取締役から、今後も有益な制度の紹介や施策情報の提供をお願いしたいとの要望がありました。

|

|

|||

| (左から)もがみグリーンファーム大場代表取締役、菅さん、花田地方参事官 | 意見交換の様子 |

飯豊町でバイオガス発電所を運営する東北おひさま発電(株)と意見交換を行いました。(令和7年9月1日)

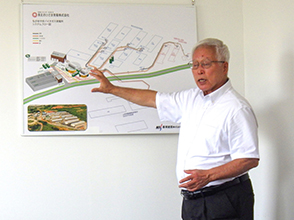

花田地方参事官が「ながめやまバイオガス発電所(飯豊町)」を訪問し、発電所を運営する「東北おひさま発電(株)」代表取締役社長の後藤博信氏と意見交換を行いました。

同社は、家畜排泄物の処理問題の解決と地域貢献を主な目的に、肉用牛(米沢牛)の排泄物を利用して電気を生み出すバイオガス発電に日本で初めて取り組んでいます。

後藤社長から「発電の燃料となるバイオガスは、肉用牛の排泄物を主原料に、加工食品の製造過程で発生する食品残さを混合して発酵させ、生成されたメタンガスを原料に発電しています。また、メタンガス抽出後に発生する発酵残さを分離し、固形残さは肥育牛の再生敷料として、液体残さは農作物の液肥として利用しています。今後の展開として、液肥を濃縮ペレット化し運搬・保管性を向上させ、地域での活用を更に促進させ、農業振興に貢献するとともに、自然と共生する循環型社会を構築したい。」との、お話を伺うことができました。

|

|

|

||

| 意見交換の様子 | バイオガス発電の取組状況について 説明する後藤社長 |

施設(発電装置)について説明する 後藤社長 |

|

| 施設(発電状況)の説明を受ける 花田地方参事官 |

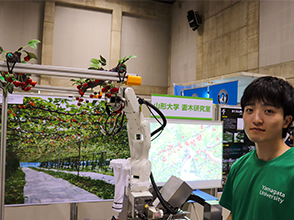

やまがたフルーツ150周年記念事業「やまがたフルーツEXPO」が開催されました。(令和7年8月9日~10日)

今年は、山形県にさくらんぼや西洋なし等の苗木が導入されて150周年の節目の年です。

これを記念し、県内では様々なイベントやタイアップ企画が行われ、そのハイライトを飾る「やまがたフルーツEXPO」が、山形国際交流プラザ「山形ビッグウイング」で8月9日、10日の2日間開催され、初日のオープニングセレモニーに菅家局長が出席しご挨拶しました。

イベントでは、「山形のおいしいフルーツを未来につなぐ」をテーマに、フルーツ生産に係るスマート農機等の展示・実演や体験コーナー、フルーツを使ったサイエンスショーやクッキングショー等が盛大に行われました。

当拠点でも会場の情報発信コーナーにブースを出展し、フルーツの消費促進及びみどりの食料システム戦略の普及・啓発を目的に、パネル展示、クイズ、みっちゃん(東北農政局みどりの食料システム戦略啓発キャラクター)の缶バッジ作製体験等を企画し、多くの方に情報発信を行いました。

会場内は、暑さに負けない賑やかな歓声とフルーツの甘い香りに包まれ、やまがたフルーツの魅力を再発見する2日間となりました。

|

|

|

||

| 会場の様子 | オープニングセレモニーでご挨拶する 菅家局長 |

「未来の果樹園展」 (さくらんぼ自動収穫ロボット) |

||

|

|

|

||

| 「未来の果樹園展」 (小型農業ロボット(手前)、次世代型サクランボハウス(奥)) |

山形県拠点の情報発信ブース (缶バッジ作製(手前)、フルーツ重さ当てクイズ(奥)) |

山形県拠点の情報発信ブース (クイズに挑戦し、缶バッジを作製した家族) |

「堆肥マルチ」でニラ生産に取り組む川又農園(真室川町)と意見交換を行いました。(令和7年7月31日)

川又農園代表理事の川又義弘氏は、地域の先駆けとして40年ほど前から、ニラの栽培に取り組み、圃場全面に堆肥を敷き詰めて雑草防止・圃場乾燥防止に効果のある堆肥マルチを導入し、地域の特産品に成長させた第一人者です。

ニラの収穫期は5月中旬から10月末までで、収穫作業は早朝2時から6時、その後仕分け、結束・包装作業を行い、1日400ケースを目安に出荷し「達者de菜」というブランド名で各地のスーパーなどで販売されます。特産品に成長した成果を伺うと「地域で協力して取り組んだ結果」と話していただきました。

今後は、「人と人との繋がりを大事に、担い手や後継者の育成を通じて地域に貢献したい。」との抱負についても伺うことができました。

|

|

|

||

| 意見交換の様子 | ニラの仕分け作業 | 袋詰めされた「達者de菜」 | ||

|

|

|

||

| 箱詰め作業 | 代表理事 川又 義弘 氏 | ニラの圃場 |

高畠町でこだわりの土づくりで水稲栽培をする株式会社金子農園と意見交換を行いました。(令和7年7月31日)

高畠町で水稲と果樹栽培に取組む株式会社金子農園代表取締役 金子和徳氏は、こだわりの土づくりでサクランボ、桃、ラ・フランスの果樹栽培と山形県のブランド米「つや姫」の特別栽培に取組み、つや姫生産者の中でも、一部の生産者だけが認定される「山形つや姫マイスター」(地域のつや姫栽培指導役として、山形県から委嘱された生産者)です。

こだわりの土づくりの原動力は、おいしい米を消費者に届けたいとの情熱です。酒粕、米ぬかやミネラル資材を使用した土で栽培された作物は、結果として食味や品質に現れます。特に、食味にこだわった水稲栽培は多数のコンクールで受賞歴があり、ミシュランガイド 京都・大阪 2021三ツ星を受賞した「京都吉兆 嵐山本店」からは「日本一うまいお米」との評価を受けています。農業は自分の考えで作物を生産し品質や美味しさとして、結果が現れるのが魅力。地域では離農が進んでいるが、将来は従業員を雇用し、独立就農を志す従業員には生産技術を含め支援を行い地域に貢献したいとの抱負を伺いました。

|

|

|||

| 金子 和徳氏 | 意見交換の様子 | |||

|

|

|||

| まもなく収穫の桃(あかつき) | 自慢の独自商品「プレミアムつや姫 あかおにつや姫」(左)と「オリジナルブランド【匠】つや姫」(右)(金子和徳氏提供) |

酒田市刈屋地区で特産品の「刈屋梨」を栽培する五十嵐秀明氏と意見交換を行いました。(令和7年7月28日)

「刈屋梨直売所いがらし梨園」を経営する 五十嵐秀明氏は就農3年目。酒田市刈屋地区の離農者から梨園を継承し、特産品である刈屋梨の栽培に取組んでいます。就農当初は、難しい梨の栽培に試行錯誤しながら取組み、現在では刈屋梨に適した栽培管理を取得されています。現在の状況は、開花時の低温で着果数は平年に比べてやや少ないものの、生育は順調とのこと。

刈屋地区でも高齢化による離農で梨の伐採を目にするたびに心が痛む。梨は収穫出来るまでに10年の時間を要する。「先人達がこれまで築いてきた、特産品である刈屋梨を次世代に継承するために、担い手育成に尽力したい。」との、抱負を伺うことができました。

|

|

|

||

| 刈屋梨直売所いがらし梨園 代表 五十嵐 秀明氏 |

意見交換の様子 | 管理作業を効率化するため梨棚を設置 | ||

|

|

|

||

| 梨園の説明をする五十嵐氏(左) | 一ヶ月後の収獲が待ち遠しい幸水 | 梨園の風景 |

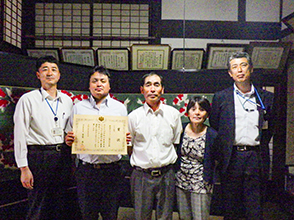

天童市の株式会社 野川ファームと意見交換を行いました。(令和7年7月24日)

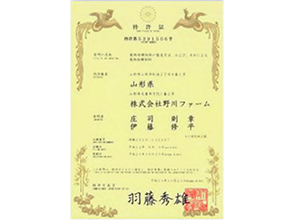

花田 地方参事官が株式会社 野川ファームを訪問し、代表取締役 細谷浩司氏と意見交換を行いました。同社は、農産物の集荷・販売及び農業資材の販売、飼料用米を加熱発酵させたオリジナル牛用飼料(山形県と共同で穀物発酵飼料加工技術に係る特許を取得)などの製造・販売を行っており、グループ企業は小売業、産業給食などの食品関連事業のほか、随意契約による政府備蓄米の売渡し事業者でもあります。

意見交換では、細谷 代表取締役から引渡しを受けた令和3年産米の品質状況は「大変良好」との評価をいただくとともに、飼料用米については、生産者と実需者との連携体制の維持と飼料価格の高騰を防ぐため、引き続き国による支援が重要などの意見を伺いました。

|

|

|

||

| < 意見交換の様子 > 細谷 代表取締役(左から3番目) 花田 地方参事官(右から2番目) |

< 飼料用米専用低温保管庫内 > 工場長(左)から説明を受ける 花田 地方参事官 |

< 飼料用米を加熱発酵させた オリジナル牛用飼料の製造の様子1 > |

||

|

|

|

||

| < 飼料用米を加熱発酵させた オリジナル牛用飼料の製造の様子2 > |

< 飼料用米を加熱発酵させた オリジナル牛用飼料の製造の様子3 > |

< 特許証 > 研究開発の結果、山形県と共同で 穀物発酵飼料加工技術に係る特許を取得 |

「東北地域大豆振興協議会長賞」の授与を行いました。(令和7年7月17日)

天童市の株式会社おしの農場 代表取締役 押野和幸氏に対し、菅家東北農政局長から東北地域大豆振興協議会長賞が授与され、その後、意見交換を行いました。

本農場では、大豆生産に向けた徹底した排水対策と有機物による土壌改良に取り組み、県平均の2倍以上の収量と高品質を実現するとともに、ICT(情報通信技術)や最先端農業機械を導入し、作業の効率化と省力化により、大幅な生産コストの削減を実現しました。また、需要と供給では、大豆の作付面積を年々拡大させ、実需者である味噌加工業者との契約栽培に取り組み、地域ニーズに対応した安定生産と安定供給体制を構築しました。意見交換では、引き続き大豆生産の規模拡大に取り組み、革新的な生産技術を積極的に取り入れた生産を実践することで、地域を担う持続可能な農業モデルとして貢献したいとお話がありました。

|

|

|

||

| 菅家東北農政局長(右)から 押野代表(左)へ賞状の授与 |

押野代表から感謝の言葉 | 意見交換の様子 1 押野代表(左) 菅家局長(左から4人目) |

||

|

|

|

||

| 意見交換の様子 2 花田地方参事官(奥左から3人目) |

大豆の圃場 | スマート農業技術の説明を受ける様子 |

水稲の直播ほ場で職員研修を実施しました。(令和7年7月15日)

労働力の負担軽減と生産技術の向上に取り組む、天童市「有限会社ファーム・イン・ビレッジ」で、水稲の直播生産ほ場において職員研修を実施しました。

同社の特徴は、主食用米18ヘクタールの耕起・代掻きとWCS用稲12ヘクタールの初冬乾田直播、春乾田直播、春湛水直播の作業を80馬力のトラクター1台を効率的に活用した営農活動が特徴です。また、WCS用稲の収穫後に「そばを播種し二毛作」に取組み、労働負担の軽減と生産技術の向上にも取り組んでいます。令和8年度からはロボットトラクターを導入し、更なる労働負担の軽減に取り組む予定です。

研修では、代表取締役専務の森谷茂泰氏から移植栽培と直播栽培を両立するメリットについて説明を受け、スマート農業技術を取り入れた、今後の農業経営について意見交換を行いました。

|

|

|

||

| ほ場見学の様子 | 森谷代表の説明に 熱心にメモをとる県拠点職員 |

初冬乾田直播のほ場 | ||

|

|

|

||

| スリップローラーシーダー (施肥→耕耘→播種→転圧が一体的に行えるアタッチメント) |

意見交換の様子 | 森谷代表(前列中央)、石川副地方参事官(前列右)、ほか県拠点職員 |

山形大学農学部で「施策を支える農林水産統計」について説明を行いました。(令和7年7月8日)

食料生命環境学科3年生97名に、「施策を支える農林水産統計」について説明を行いました。

内容は、統計・データ分析の重要性、農林水産統計の概要と調査の具体例、農林水産省の組織概要のほか、毎日食べるごはん(米)を題材に、小売販売価格や生産者販売価格、消費量、生産費等について説明し、米の適正価格について考えていただきました。

|

|

|

||

| 参加した学生のみなさん | 説明する山形県拠点職員 | 会場の様子 |

庄内町で稲作の低コスト栽培・省力化に取組む「株式会社吉祥ファーム」と意見交換を行いました。(令和7年6月16日)

庄内町でスマート農業機械を導入して水稲栽培の省力化に取組む「株式会社吉祥ファーム」の代表取締役 佐藤吉法氏と意見交換を行いました。

吉祥ファームでは、自動操舵システムを搭載したトラクターや田植え機等の導入とザルビオ(栽培管理支援システム)を活用したスマート農業を実践し生産コスト削減と省力化に取組んでいます。

また、今後の規模拡大を想定し従業員の増員を計画するとともに、将来的には従業員の独立支援を後押しし、地域の生産基盤の維持と担い手不足の解消に繋げていきたい。そのためには、佐藤氏自身が「魅力ある農業経営を実践し従業員の人材育成に努めることが重要」との抱負を伺うことが出来ました。

|

|

|

||

| 株式会社吉祥ファーム 代表取締役 佐藤 吉法氏 |

意見交換の様子 | 自動操舵システムトラクター (写真:(株)吉祥ファームHPより) |

山形県立米沢栄養大学のみどりの食料システム戦略に関する取組方針検討会に参加しました。(令和7年6月13日)

米沢栄養大学の学生有志(3年生12名)による令和7年度のみどりの食料システム戦略に関する取組方針検討会が開催されました。

米沢栄養大学では、昨年度の学生が「有機農業」の普及・啓発を目的としたパンフレット作成に取り組んだこともあり、初めに山形県拠点から「有機農業」を中心としたみどりの食料システム戦略に関する説明を行いました。

その後、グループワークでは、取り組みたい内容を次々と出し合い、先生方のアドバイスを受けながら今年度の取組方針を作成しました。

|

|

|

||

| みどり戦略について説明を行う 山形県拠点職員 |

グループワークの進め方について 説明を行う牛﨑助教 |

意見交換の様子1 | ||

|

|

|

||

| 意見交換の様子2 | 意見交換の様子3 | 出し合った意見を付箋に書いて貼りだし、みんなで取り組みたいものを絞っていく。 |

令和6年度「未来につながる持続可能な農業推進コンクール」の東北農政局長賞の授与を行いました。(令和7年6月10日)

日々、牛と向き合い培った高い肥育技術と農場HACCP認証、JGAP認証を取得し、安全・安心な牛肉生産が高く評価され「令和6年度未来につながる持続可能な農業推進コンクール」おいて、東北農政局長賞を受賞された、姫城中川ファーム株式会社(白鷹町)中川剛代表取締役社長に対し、石川副地方参事官がGAP部門の賞状を手交し、意見交換を行いました。

中川剛氏からは、山形県置賜総合支庁をはじめ関係機関からの支援に対する御礼と日々、地域で積み重ねて実践してきた、持続可能な生産体系の取組が高く評価された事に対する感謝の言葉をいただきました。

|

|

|

||

| 中川代表へ賞状の授与 | 姫城中川ファームの皆様 | 中川代表(中央)、石川副地方参事官(右) |

フルーツ150周年記念事業「さくらんぼメモリアルフェスタ」が開催されました。(令和7年6月6日~7日)

本年は、山形県でさくらんぼや西洋なし等の栽培がはじまってから150年を迎える節目の年です。150周年を祝うイベント、「さくらんぼメモリアルフェスタ」が、さくらんぼの収穫シーズンに合わせた6月6日~7日の2日間、山形県郷土館「文翔館」で開催されました。

記念式典では、山形県知事による「やまがたフルーツ150周年宣言」や東北農林専門職大学の学生による果樹産業の一層の発展を目指す「未来宣言」が行われました。その後、園児たちからさくらんぼ栽培農家へ「応援メッセージ」が贈られ、会場は微笑ましい空気に包まれました。

イベントでは、吹奏楽の演奏やダンス等のほか、県産フルーツを使ったスイーツ等の販売やキッチンカーの出店等により、多くの人たちで賑わいました。流しさくらんぼのブースでは、子供たちがさくらんぼが流れてくるたびに顔を寄せ合い、大きな歓声を上げていました。

|

|

|

||

| 会場となった山形県郷土館「文翔館」 | 「フルーツ150周年宣言」を行う 吉村美栄子山形県知事 |

「応援メッセージ」のお礼にさくらんぼを贈られて喜ぶ園児たち | ||

|

|

|

||

| 流しさくらんぼには長い行列が | さくらんぼ、まだかな♪ | メモリアルフェスタに合わせて行われた 「ポケふた」のお披露目式 |

山形大学農学部において「みどりの食料システム戦略」に関する説明会を開催(令和7年6月3日)

基礎農林経済学を学ぶ2年生111名に対し、「みどりの食料システム戦略」に関する説明を行いました。

講義後に実施したアンケートでは、「みどりの食料システム戦略について疑問だった部分を解消できてよかった。」、「みどりの食料システム実現のためには生産者のみならず、仲介者や消費者等の相互理解が必要なのだと感じた。」等の回答があり、持続可能な食料システムの構築に向けた取組について、将来を担う若い世代の皆さんの理解が深まった説明会となりました。

|

|

|

||

| 挨拶をする花田地方参事官 | 会場の様子 | 説明を行う山形県拠点職員 |

「蔵王上野(ざおううわの)の棚田」(山形市)で田植えが行われました。(令和7年5月28日)

山形市立蔵王第二小学校の4年生、5年生(あかねっ子)が、「蔵王上野の棚田」で「はえぬき」の田植えを行いました。田植え学習は今年で26回目。あかねっ子は泥んこになりながらも、おたまじゃくしが泳ぐ棚田の田植え学習が無事終了しました。秋に開催する収穫祭では、おにぎりにして棚田米を味わいます。蔵王上野棚田地域振興協議会からは、「棚田の魅力を様々なイベントを通じて情報発信し、交流人口を増やして地域を元気にする。」と力強いコメントをいただきました。

|

|

|

||

| 蔵王上野棚田地域振興協議会 池野会長 | あかねっ子に植え方の指導をする、 田んぼの先生 鈴木さん |

「おいしくなれ」と願いを込めて 田植え開始 |

||

|

|

|

||

| 晴天のもと、 夢中になっての田植えです。 |

曲がらないように、丁寧に頑張りました。 | 機械による田植えの様子を見学する、 あかねっ子 |

地理的表示(GI)保護制度登録「山形セルリー」栽培施設を訪問(令和7年5月23日)

花田地方参事官は、地理的表示(GI)保護制度に登録されているブランド野菜「山形セルリー」の栽培施設である山形セルリー団地を訪問しました。現地では、山形市農業協同組合(JA山形市)の大山敏弘代表理事組合長らと意見交換を行い、ブランド野菜の生産体制や今後の展望について意見を交わしました。

山形セルリーの特徴

・食感はシャキシャキとして瑞々しく、セルリー独特のえぐみや苦みが少なく、甘みが感じられる

・年二作体制(春作:5月~6月、秋作:10月~11月)

・市場・消費者から高評価を受け、ブランド化

・今春は天候に恵まれ、順調に生育。今が春作出荷の最盛期で山形県内をはじめ、東北全県と関東地域へ出荷

「山形セルリー」の認証取得

・2016年 5月13日 「とのセルリー」「ひめセルリー」商標登録

・2018年 4月 9日 地理的表示(GI)保護制度登録

・2019年10月 4日 地域団体商標登録

・2023年 3月 3日 やまがたGAP認証登録

イベント情報

山形セルリードライブスルー即売会

日時:2025年5月29日(木曜日)正午~午後1時

場所:JA山形市アグリセンター

|

|

|

||

| 意見交換の様子 | 山形セルリー収穫体験の様子 <鎌での刈取り➀> |

山形セルリー収穫体験の様子 <鎌での刈取り➁> |

||

|

|

|

||

| 山形セルリー収穫体験の様子 <袋への封入> |

新鮮な山形セルリーの「ひめセルリー」 | 山形セルリードライブスルー即売会 <チラシ> |

「大蕨(おおわらび)の棚田」(山辺町)で田植えが行われました。(令和7年5月18日、19日)

山辺町の「大蕨の棚田」で、5月18日、19日にグループ農夫の会が中心となって7年産米の田植えが行われました。18日は山形明正高校サッカー部及び花田地方参事官が、19日は山形交響楽団の団員、モンテディオ山形の選手とサポーターなどが田植えを行いました。秋に収穫される棚田米は、「モンテ棚田米」、「山響棚田米」、「大蕨棚田米」として販売され、棚田の維持活動費等に充てられます。グループ農夫の会稲村代表は、「棚田を通してふるさと山形、大蕨の棚田を元気にしていく。」と力強く話されていました。

|

|

|

||

| 田植えをする花田地方参事官 (5月18日) |

元気な山形明正高校サッカー部の 学生が大勢参加しました (5月18日) |

田植えのスケジュール説明をする グループ農夫の会 稲村代表 (5月19日) |

||

|

|

|

||

| 田植えをするモンテディオ山形の選手 (5月19日) |

ちびっこも大人に負けず頑張りました (5月19日) |

左から大蕨棚田米、モンテ棚田米、 山響棚田米 |

過去の山形フォトレポート

| 令和6年度 |

|

お問合せ先

山形県拠点

〒990-0023 山形県山形市松波一丁目3番7号

代表:023-622-7231