田んぼの生き物館

田んぼの生き物館のご案内

田んぼや水路、ため池などの農業施設は色々な生き物にとって大切な生息の場になっています。

農林水産省では、生き物などの生息環境に配慮して農業農村整備事業を進めています。そして、事業を進めるためには、その地域の生き物の生息環境などの情報を集めて、把握することが大切なことから、環境省と連携して、田んぼの代表的な生き物である「かえる」や「魚」などについて、その生息状況を把握するために「田んぼの生きもの調査」を全国各地で行っていました。

ここでは、当事業所が土地改良区、小学校やこどもエコクラブのみなさんと行った「田んぼの生きもの調査」で出会った生き物たちをご紹介します。

カエルの仲間

|

トノサマガエル 池、水田付近にすんでいて、春~秋まで活動し、冬は地中で冬眠します。 |

ナゴヤダルマガエル トノサマガエルと似ていますが、体形が太く後肢が短いため、この名前が付いたと言われています。 |

|

ツチガエル 背中には大小のいぼ状突起がたくさん並んでいることから「イボガエル」とも呼ばれています。 |

アマガエル 雨が降りそうになると鳴くので「雨蛙」の名前がついたそうです。背中側は保護色としてまだら模様の灰褐色等に変えることができます。 |

魚の仲間

|

メダカ 生活排水などによる環境の悪化から生息数が減少し絶滅危惧種に指定されました。蚊の子ども(ボウフラ)を食べてくれる「益魚」です |

タモロコ 体は小さいですが、りっぱな「鯉」の仲間です。 |

|

モツゴ 口の形状からクチボソ(口細)の別名でも知られています。各地で佃煮や甘露煮などの食用にも利用されてきました。 |

タナゴ 二枚貝の減少やブラツクバス・ブルーギルの食害によって各地で生息数が激減し「絶滅危惧種」に指定されました。 |

|

タイリクバラタナゴ 中国、台湾、朝鮮から日本に移入されました。繁殖期の雄の婚姻色(バラ色)からこの名前が付きました。 |

コイ 大昔中国から移入されたそうで、観賞用、食用に品種改良が行われてきました。大きいものでは体長1m以上のものもいます。 |

|

フナ(ギンブナ) 「マブナ」ともよばれ、昔から食用として各地で色々な調理法が残っています。 |

ドジョウ 雑食性で、ユスリカの幼虫などを食べてくれます。 えらで呼吸するほか、腸で空気呼吸も行うそうです。 |

|

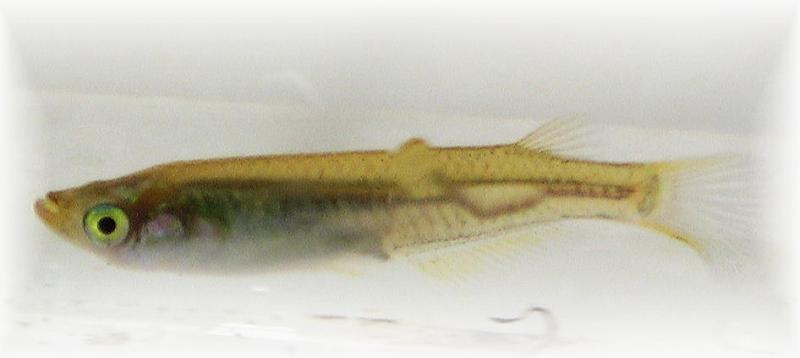

オイカワ コイ科の淡水魚で、水の汚れにも強く身近な魚のため、ハヤ、シラハエ、ヤマベなどいろいろな地方名があります。オイカワの属名"Zacco" は日本語の「雑魚」(ザコ)に由来するそうです。 |

ヨシノボリ ハゼの仲間の小さな魚です。腹びれが変化した吸盤で川底の石や護岸にはりつくことができることから「葦にも登る」という意味でこの名がついたそうですが、実際には自分から葦に登ることはないようです。 |

|

アカザ 胸と鰭のヒレに鋭いトゲバリがあり、刺されると痛いことからアカザ(赤刺)と名付けられたそうです。河川改修や砂礫の採取による環境改変などで個体数が減少し絶滅危惧II類(環境省レッドリスト)に指定されています。 |

アブラハヤ コイ科の淡水魚で、鱗が小さく、体の表面がぬるぬるしていることからアブラハヤと名付けられたそうです。 |

|

カダヤシ メダカに良く似ていますが、北アメリカ原産の外来種で、分類上では全く別の系統の魚だそうです。ボウフラ(カの幼虫)を食べ、水質浄化にも役立つとして、各地に移入されたましたが、他の魚の卵まで食べてしまうことから生態系を乱す恐れがあり、2006年に特定外来生物として指定されました。このため、日本国内での飼養なども制限を受け、放流すると処罰の対象となります。 |

カマツカ 砂底に生息し、水生昆虫などを底砂ごと口から吸い込み、砂だけを吐き出しながら食べているそうです。白身の魚で塩焼きや甘露煮、天ぷらなどの食用、あるいは愛嬌のある外見などや習性から、観賞用や水槽の底砂の掃除係に飼育されているようです。 |

|

ナマズ 水草の生えた泥底域に多くみられます。古くから食用魚として利用されてきました。日本では、地震の予兆としてナマズが暴れるという俗説が広く知られていますが、科学的な実証はされていません。 |

ヌマムツ カワムツと非常に良く似ており、これまで同じ種類とされていましたが、2003年に新たに分けられました。カワムツより流れの緩やかな場所を好むそうです。 |

その他田んぼに住む生き物

|

スクミリンゴガイ 別名「ジャンボタニシ」と呼ばれていますが、「タニシ」の仲間ではありません。イネを食い荒らすことから農家にとっては嫌われ者です。 |

ザリガニ 子どもには人気があるものの、水田では畦に穴を開け、イネの根を食い荒らすため、農家にとっては嫌われ者です。 |

|

ミシシッピアカミミカメ 耳の部分が赤いので、この名前が付きました。別名「ミドリガメ」と呼ばれています。 |

アメンボ 意外なことに「カメムシ」の仲間で、捕まえると匂いが飴のようだと言うところから、この名前が付いたそうです。 |

|

テナガエビ 手が長いことからこの名前が付いていますが、これは第1歩脚が大きいザリガニやカニなどと違って第2歩脚が大きくなったものです。食用、観賞用としても人気です。 |

マシジミ 名前の通りシジミの仲間ですが、一般的に良く食されているものはヤマトシジミで、マシジミは生育密度が低いため、ほとんど市場には出回らないようです。 |

「田んぼの生きもの調査」に関する詳しい情報は、農林水産省のWebサイト(農林水産省へリンク)をご覧ください。

お問合せ先

新濃尾農地防災事業所調査設計課

電話:0586-47-7720