フォトレポート(島根県)令和7年度

島根県拠点が携わった農林水産施策(会議、イベント等)や農山漁村の風景などを紹介しています。

2月

出雲の国小麦プロジェクトシンポジウムが開催されました

- 撮影場所:島根県松江市

- 撮影日:令和8年2月4日

農林水産省は、国産麦・大豆の安定供給に向け民間主体の新たな流通、更なる利用拡大に向けた新商品の開発等を支援しています。

島根県拠点は2月4日、松江市内のホテルで開催された「出雲の国小麦プロジェクト推進協議会」(令和5年設立、田尻一輝会長)が主催する「出雲の国小麦プロジェクト第4回シンポジウム」に参加しました。

このプロジェクトは、島根県産小麦の安定供給と利用拡大を目的として立ち上げられ、今回のシンポジウムは「挑戦と共創で育む、島根の未来」をテーマに、生産、製粉加工、物流、販売などの同推進協議会メンバーを含む県内外の関係者94名が集まりました。

シンポジウムでは、福岡県うきは市における地元産小麦活性化の取組や島根県出雲市の小麦生産者からの現状報告、さらには企業とコラボした島根大学の学生による商品開発の活動報告など、多様な分野からのプレゼンテーションが行われました。

また、島根県産小麦を使用して作ったパンや菓子、麺等の試食会も行われ、好評であったことから、同推進協議会では、島根県産小麦の可能性と新たな商品の誕生が期待できるとしています。

シンポジウムの最初にあった試食会

島根県産小麦を使用して開発された商品

春の味覚「タラの芽」「こごみ」の出荷が始まりました

- 撮影場所:島根県津和野町

- 撮影日:令和8年2月3日

令和8年2月3日(火曜日)、津和野町日原地区でタラの芽などを生産する、日原タラの芽生産組合の竹内和善組合長を訪問し、意見交換を行ないました。

同組合は、冬季の収入作物として、昭和62年に日原地区の有志22名で「タラ」1ヘクタールを植栽したことに始まり、今では、タラの芽、こごみ、うるいの山菜を促成栽培しています。現在では、吉賀町、益田市、浜田市にも広がり26名の組合員がタラの芽などを栽培しており、若いU・Iターン者の新規加入や組合員の世代交代が進むなど地域の活性化にもつながっています。

タラの芽の栽培は、タラの木を5月に定植、12月に伐採し、10センチ程度の駒木を作ります。駒木をケースに並べてビニールハウス内にビニールなどで幾重にも覆って保温すれば、山野よりも早い1月下旬ごろには萌芽し、出荷できるようになります。出荷のためのパック詰めは、農福連携の一環として社会福祉法人つわの清流会へ依頼しています。

同組合の販売額の約半分をタラの芽が占めており、主に北九州地区に出荷されています。竹内組合長のハウスでは、出荷を迎えた「タラの芽」と「こごみ」が育っていました。組合長は、「これからタラの芽を中心に本格的に出荷が始まります。春の味覚を味わってほしい。また、新しい仲間も増え、山菜の更なる産地化を目指していきたい。」とのことでした。

駒木からタラの芽が出てきた様子

こごみの芽がでてきた様子

1月

益田翔陽高校と出雲農林高校で農業施策等を説明しました

- 撮影場所:島根県益田市、出雲市

- 撮影日:令和8年1月14日、23日

島根県拠点は、島根県立益田翔陽高等学校生物環境工学科1年生の生徒24名、島根県立出雲農林高等学校1年生約130名の皆さんに、国の農業施策等の説明を行いました。

施策説明は、「日本の農林水産業の未来に向けて」と題し、我が国の食料・農業をめぐる現状をグラフ等用いて視覚的に説明したほか、それらの課題に向けたスマート農業、みどりの食料システム戦略など農林水産省の主要な施策を紹介しました。

終了後に行ったアンケートでは、「私たちのような若者がこれからの農業を支えていくべきだなと感じた。」、「農業に関係する仕事について、より沢山の人に知ってもらうことが大切だと思う。」、「話を聞き、今の農業には色々な課題があることを知った。今私達にできることは何なのか考えて行きたい。」などの感想が寄せられました。

皆さんが農業者として活躍する日が来ることを心待ちにしています。

説明する新田行政専門員(益田翔陽高校)

説明する小村農政推進官(出雲農林高校)

中国四国農政局「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」地方奨励賞授与式(松江市)

- 撮影場所:島根県松江市

- 撮影日:令和8年1月13日

令和8年1月13日(火曜日)、島根県拠点は松江市役所において、株式会社Mitsu Fisherman's Factoryの小笹代表取締役に中国四国農政局「ディスカバー農山漁村の宝」地方奨励賞の授与を行いました。

同社は、漁業者の高齢化や収入不安などから、地域漁村が衰退していることを憂い、設立当初より、【「獲る」漁師から「獲って創る・売る」漁師へ】を合言葉とし、さらに新しい漁師像を目指す“漁師2.0”と題して美味しい魚の提供や持続可能な漁村の実現に取組まれています。

このような信念の下、「可能な限り新鮮な状態で山陰の魚が本来持つおいしさをお届けする」ことを使命として、「鮮魚パック」や「サバ塩辛」などの加工、販売を行っています。

さばの塩辛は、令和4年度の販売開始から累計25,000個を超える販売実績を誇り、首都圏や県内観光施設等で島根県の産品として評価を高めています。

小笹代表取締役は、「現在、保育園や小学校で取り組んでいる食育活動の「いのちの授業」を継続し、会社は加工品を作ってしっかり販売して未来につなげたい。」と話されました。

【関連URL】

株式会社Mitsu Fisherman's Factory

https://mitsufishermansfactory0303.co.jp/(外部リンク)

さば塩辛3点セット(株式会社M.F.F.提供)

12月

中国四国農政局「ディスカバー農山漁村の宝」選定証授与式を行いました

- 撮影場所:島根県大田市

- 撮影日:令和7年12月23日

12月23日、島根県拠点は国民宿舎さんべ荘において、中国四国農政局「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」に選定された株式会社さんべ開発公社の田平代表取締役へ選定証を授与しました。

同社は、閉鎖した三瓶山スキー場のリフトを春から秋の期間に観光リフトとして運行しており、それを活用し、山頂で日の出と朝食を楽しむ「天空の朝ごはん」や静寂と星空に包まれる幻想的な空間を提供する「天空の星降るリフト」など、地元の飲食店や農業者と連携した非日常的な体験型イベントを企画・開催しています。

また、これまでのノウハウを生かした新たな企画も進行中であり、更なる地域活性化への貢献が期待されます。

田平代表取締役は、「地域の方と連携し、地元にある歴史や文化を体験する機会などを通じて、引き続き地域を盛り上げていきたい。」と抱負を語られました。

島根県拠点は、今後も地域活性化に取り組む地区や個人を発掘し、農山漁村の宝として応援していきます。

【関連URL】(さんべツアーズInstagram)

|

https://www.instagram.com/sanbetours/ (外部リンク) |

三瓶観光リフト(株式会社さんべ開発公社提供)

山頂でこだわりの朝食と日の出鑑賞

奥出雲町で世界農業遺産認定記念シンポジウムが開催されました

- 撮影場所:島根県奥出雲町

- 撮影日:令和7年12月20日

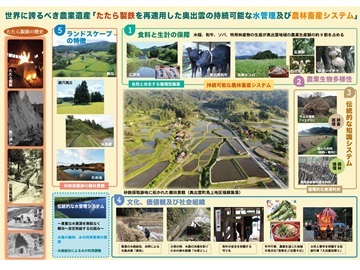

奥出雲町農業遺産推進協議会は、世界農業遺産に認定された「たたら製鉄を再適用した奥出雲地域の持続可能な水管理及び農林畜産システム」の理解を深め、今後の活用策を考えるため世界農業遺産認定記念シンポジウムを開催しました。

東京大学大学院八木信行教授(FAO世界農業遺産科学助言グループ委員2019-23年)、京都大学藤原辰史教授(県立横田高校卒)による基調講演や奥出雲町で活動されている方々によるパネルディスカッションが行われました。

八木教授から効率よりも伝統文化を重視し、水路、農地、土壌を守っていることが評価された。藤原教授から今回の認定によって日常の風景が価値あるものと気づかされたが、観光施策による経済効果だけでなく、自分たちの暮らしや文化を大切に元気のある地域をめざすことが重要との話がありました。

また、パネルディスカッションでは、「世界農業遺産を通じて奥出雲の未来を共創する」と題して、他の認定地域の取組事例について情報提供があり、町内の農業者、商業・観光事業者から取組紹介や認定後の取組への思いが発表され、奥出雲の未来を見据えた視点から今後の取組へのヒントを得る機会となりました。

世界農業遺産の認定を活かした取組を目指し、町民や農業者が主体となり、奥出雲町や関係団体が連携した農業と地域の活性化が期待されています。

【関連URL】12/20 世界農業遺産認定記念シンポジュームの開催について(奥出雲町ホームページ)

https://www.town.okuizumo.shimane.jp/www/contents/1763540183794/index.html(外部リンク)

基調講演の様子

パネルディスカッションの様子

広島国税局の酒類業調整官と意見交換を行いました

- 撮影場所:島根県松江市

- 撮影日:令和7年12月17日

令和7年12月17日、島根県拠点の杉山地方参事官は、酒米の安定取引に向け、広島国税局課税第二部 酒類業調整官(松江税務署派遣)と意見交換を行いました。

島根県拠点は、「島根県輸出支援機関等情報交換会」をきっかけに、令和6年度から広島国税局と連携して、輸出支援等を視野に入れた県内酒造会社との意見交換を行っています。

今回は、昨今の主食用米の生産・価格をめぐる環境が大きく変化したことにより、酒米(酒造好適米)の生産量不足や急激な価格高騰が続いている中で、引き続き国税局と連携していくことと、それぞれの施策等の確認を行い、令和8年度に行う酒造会社との意見交換の方向性を確認しました。

島根県拠点は、今後も広島国税局と連携して、酒米の安定供給に向けた取組を行ってまいります。

令和7年度の「島根県輸出支援機関等情報交換会」の様子については、こちらの島根県拠点フォトレポートをご覧下さい。

URL:https://www.maff.go.jp/chushi/nousei/shimane/22photo22/photo-07.html#R251027

(中国四国農政局ホームページ)

無人駅でクラフトビールを製造されている「石見麦酒」との意見交換

- 撮影場所:島根県江津市

- 撮影日:令和7年12月9日

JR山陰本線の無人駅「波子駅(はしえき)」の駅舎内で、地元農産物を活用した地域ならではのクラフトビールを醸造されている株式会社石見麦酒(いわみばくしゅ)と意見交換を行いました。

石見麦酒では、クラフトビールの製造のほかに醸造のコンサルティング、機械・資材販売などの事業を展開されています。

石見麦酒が開発した石見式と呼ばれる小規模醸造技術は、従来のタンクを用いたものではなく、冷凍庫の保温機能の活用とポリ袋を使用した革新的な醸造方法です。

麦芽は出雲市斐川町産のビール大麦を使い、副原料には地元の規格外米や余剰農産物(ゆず、夏みかんなど)を買い取り活用しています。

工場長の山口厳雄さんは、「この醸造技術を全国に広め、江津地域の活性化に繋げていき、いつか波子駅にTWILIGHT EXPRESS 瑞風が停車して、乗客の皆さんにクラフトビールを飲んでもらえるようになりたい。」と話されました。

【関連URL】

株式会社石見麦酒

http://www.iwami-bakushu.com/(外部リンク)

ビールの缶充填機(オリジナル)

クラフトビール(石見麦酒提供)

食と農をめぐる関係者との交流会を開催しました

- 撮影場所:島根県松江市

- 撮影日:令和7年12月9日

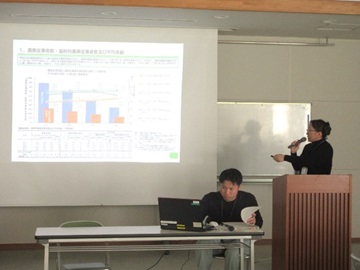

中国四国農政局島根県拠点は、生産者、消費者、食品販売事業者の各位に参集いただき、食品アクセス、お米に関する情勢、合理的な費用を考慮した価格形成などの相互理解を深めるため、「食と農をめぐる関係者との交流会」を開催しました。

昨今のお米情勢については、農事組合法人カサーレ出雲郷(あだかえ)から、「以前は生産コスト割れになっていたが、JAの概算金額が上がり経営的には助かる。一方、小売価格の高止まりで米離れが心配」。NPO法人消費者ネットしまねから、「なぜ米の価格が上がったのか分からない。輸入米の多さに驚いている」。松江市消費者問題研究会から、「生産者の売渡し価格と小売価格の差が大きい。消費者の手元に届くまでの合理的な価格とは?と考えてしまう」。

食品アクセスについては、島根大学生活協同組合から、「学生は5割弱しか朝食を取らないし、食費の高騰もその要因の一つである。学生を対象に野菜を販売して自炊を応援している」。株式会社みしまやから、「郡部での利用を想定して移動販売事業を起こしたが、都市部の独居世帯の利用が意外に多い状況」などの発言がありました。

他にも多くの貴重なご意見等を、お聞きすることができました。

中国四国農政局島根県拠点は、今後も各関係者の交流の機会を作って参ります。

発言されるカサーレ出雲郷代表(左)と

みしまや社長

食品アクセスを担う団体へ災害用備蓄品を引渡し

- 撮影場所:島根県松江市

- 撮影日:令和7年12月3日及び8日

中国四国農政局は、国の災害用備蓄食品のうち備蓄の役割を終えた食品を、食品アクセスの一翼を担う地域の団体等へ提供しています。

今年度3回目となる引渡しは、中国四国農政局本局を始め管内12カ所の出先機関からアルファ米、ビスケットなど約1,100品を島根県拠点に集約し、12月3日に「特定非営利活動法人フードバンクしまね あったか元気便(大木理之事務局長)」、12月8日に「社会福祉法人出雲市社会福祉協議会(大島俊介生活支援課長)」へ、それぞれ引渡しました。

大木事務局長は、「協力企業からのしじみ貝や野菜等の寄附支援物資と合わせて、12月17日に松江市内の約250世帯をはじめ、食料品の提供を希望する645世帯へ配布・配送したい」と述べられました。

大島課長は、「物価高騰により、企業や市民の皆さまから(特にお米)の寄附が減少傾向にあり、今回の提供に感謝します。毎年12月に取組んでいるフードドライブ事業では、歳末を迎え生活にお困りの出雲市民の方(約501世帯)に、寄附支援物資と合わせて届けたい」と述べられました。

農林水産省ではポータルサイトを設け、各府省庁からの災害用備蓄食品の提供予定情報及び提供結果を取りまとめて公表しています。必要な方は、各府省庁にお申し込みください。

【関連URL】

国の災害用備蓄品の提供ポータルサイト:農林水産省ホームページ

https://www.maff.go.jp/j/syouan/access/saigaiportal.html

11月

松江市の伝統野菜「津田かぶ」が収穫の最盛期を迎えています!

- 撮影場所:島根県松江市

- 撮影日:令和7年11月27日

松江市の揖屋(いや)干拓地で、「津田かぶ」を栽培されている野津一修さんのほ場(1.2ヘクタール)では、収穫作業の最盛期を迎えています。

津田かぶの歴史は古く、江戸時代に松江市の津田地区で栽培されたのが始まりと言われています。形は出雲神話の三種の神器でもある勾玉(まがたま)によく似ており、主に漬物で食され松江の冬の味覚を代表する伝統野菜として親しまれています。

津田かぶは、収穫して先端を切り落としたのち水洗いするなどの手間がかかることや、高齢化した農家の後継ぎがいないなどの理由で、近隣の生産者は大幅に減少し、今では野津さんを含め10農家程度になったとのことです。

野津さんは、「津田かぶは地元の漬物用だけでは収益の確保が困難なため、JAと販路拡大に取り組んだ結果、関西や関東でサラダとして食べられるようになった。今後は、サラダ用の出荷を増やしたい。」と言われていました。

先端を切り落とす前と後の津田かぶ

勾玉のような形をした津田かぶ

島根県農業士連絡協議会との意見交換会

- 撮影場所:島根県松江市

- 撮影日:令和7年11月27日

島根県拠点では、昨年度から島根県農業士連絡協議会(石原公夫会長)と連携し意見交換会を開催しています。

今年度は11月27日(木曜日)に開催し、島根県内で多様な農業経営に取組んでおられる農業士26名の参加(オンライン含む)をいただきました。

意見交換会では農業士の皆さんから、担い手育成に向けた地域の課題や取組状況に係る報告に加え、教育機関における食育活動の重要性、地域の実態を踏まえた再生産可能な所得の確保対策の必要性などについて多様な意見や提案をいただきました。

今後は、各地域の農業士会の皆さんとも課題解決に向けた意見交換を行い、生産現場の声を汲み上げていくこととしています。

進行役の杉山地方参事官

島根大学で国の農業施策等を説明しました

- 撮影場所:島根県松江市

- 撮影日:令和7年11月17日

島根県拠点は、島根大学生物資源科学部で資源作物・畜産学概論を学ぶ学生75名に対し、国の農業施策等の説明を行いました。

講義は、杉山地方参事官から「日本の農林水産業の未来に向けて」と題し、食料・農業・農村及び畜産の現状と課題、それに対する施策、米をめぐる状況、適正な価格形成などについてグラフ等を用いて具体的に説明したほか、地域計画、スマート農業、みどりの食料システム戦略など農林水産省の主要な施策を紹介しました。

講義後に行ったアンケートでは、「食料供給のための技術の開発・導入の必要性を改めて感じた。」、「現状を聞いて日本の農林水産業は、多くの人が協力して改善するべきだと感じた。そのため、多くの施策で様々な組織との協力を求めており共感した。」、「農村の振興のための取組みや、水田や畑作への予算など知らなかったので、どのように行われているのかわかった。」などの感想が寄せられました。

牛が好き!地域と交流「佐々木牧場」

- 撮影場所:島根県浜田市

- 撮影日:令和7年11月12日

令和7年11月12日(水曜日)、浜田市弥栄町(やさかちょう)で黒毛和牛の繁殖経営を行われている佐々木牧場(佐々木祥二代表)を訪問しました。

同牧場は、借受けた地域の遊休農地を有効活用した飼料生産や、地域児童の訪問学習を受入れるなど、地域とのつながりを大切にした牧場経営を実践しておられます。

このほか、地域の山、公共牧場、竹林といったあらゆる地域資源を活用して、放牧に取組まれています。

弥栄の地で放牧し、十分な運動と良質な野芝で育てた牛が、取引先の肥育業者に「やさかの和牛」として引継がれるよう日々奮闘されています。

佐々木代表は、地域資源を活用した畜産経営を将来につなぐため、「小学生を招いての体験授業などに更に取り組んでいきたい」、「子供たちに牧場への興味・関心をもってもらうことで、後継者が育つきっかけになれば」と抱負を語られました。

すくすくと育つ子牛たち

八雲地域の地域計画に係る協議の場に参加しました

- 撮影場所:島根県松江市

- 撮影日:令和7年11月11日

島根県拠点は、松江市が同市八雲支所で開催した、八雲地域の地域計画策定に係る協議の場に、オブザーバーとして参加しました。

当日は、多面的機能支払交付金を活用する3組織の農業者、JA、農業委員、農地バンク相談員、県普及組織などの関係者が参加しました。最初に、松江市から地域計画(案)の説明が行われた後、島根県拠点からは、農林業センサスを基に同地域の状況をグラフ化した資料や集落ごとの後継者の状況を示した地図及び県内での担い手確保等の取組事例を情報提供しました。

その後、4つのグループに分かれ、現状の課題や振興策などについて話合いが行われました。

当拠点の職員も参加した話合いでは、「高齢化で農業を辞める人が多く後継者もいない」、「耕作放棄地や鳥獣被害が増えている」など厳しい現状がある一方で、「若い人もこのような話合いに参加すべき」、「稲作プラスアルファーで年間を通して収入があるようにすべき」など、活発な意見が出されていました。

島根県拠点では、今後も県内各市町村における地域計画のブラッシュアップや計画実現に向けた具体的な取組に際し、地域の現状を示した資料等の提供を行い伴走支援していくこととしています。

4つのグループに分かれて話合い

当拠点の職員も話合いに参加

野菜生産力増強スマート農業実演会が開催されました

- 撮影場所:島根県松江市

- 撮影日:令和7年11月4日

令和7年11月4日(火曜日)、松江市東出雲町中海干拓揖屋工区のほ場を会場に、松江市が主催する「野菜生産力増強スマート農業実演会」が開催され、野菜栽培を行う生産者や関係者約70名が参加しました。

実演会には、国内8社の農業機械メーカーが参加し、スマート農業に対応した、ほ場均平、畝立て、施肥・薬剤散布、播種、苗移植などの実演が行われました。また、GPS(全地球測位システム)については、自動操舵トラクターやドローンだけでなく、その他の作業機械にも幅広く活用されていると説明があり、作業の正確性や効率性がより実感できる実演会となりました。

参加者からは、「最新の機械を一度に見ることができてよかった。」「GPSレベラー(※)に興味を持った。」などの感想が聞かれました。

(※)GPS機能を利用して、ほ場の高低差を高精度に測量し、ほ場を均平にする機械

薬剤散布の様子

10月

赤いそばの花「高峰ルビー」が一面に咲きました

- 撮影場所:島根県吉賀町

- 撮影日:令和7年10月29日

吉賀町の有限会社サジキアグリサービス(茅原貴之代表取締役)では、水田を活用し、25年ほど前から赤い花を咲かせるそばの品種「高嶺(たかね)ルビー」を栽培しています。

今年も同社のある桟敷(さじき)集落のほ場(62アール)では、そばの花が満開になり、一面に濃いピンク色のじゅうたんを敷いたような景色が広がっています。

毎年、花の咲く時期になると地元集落の住民により組織された「さじき紅(あか)そば実行委員会」により「紅そば花見会」のイベントが開催されています。

本年も10月26日(日曜日)に開催され、昨年収穫した高嶺ルビーのそば粉で打ったそばの他に、アユの塩焼きやおはぎなど地元産品の物販や、石見神楽や餅まきなども行われ、県内外から多くの参加者で賑わったとのことでした。

同社の茅原代表は、「高嶺ルビーは単収が非常に少ないことから収益をあげることは難しいが、地域の皆さんが楽しみにされており、また、イベントの開催が地域の活性化にもつながっているので、これからも栽培を続けていきたい。」とのことでした。

花見会で提供された、高嶺ルビーの

そば粉で打ったそば(吉賀町観光協会提供)

花見会で舞われた石見神楽

(吉賀町観光協会提供)

島根県輸出支援機関等情報交換会を開催

- 撮影場所:島根県松江市

- 撮影日:令和7年10月27日

島根県拠点は県内の輸出支援機関5組織(注)が参加する「令和7年度第1回島根県輸出支援機関等情報交換会」を開催しました。

この情報交換会は、以前は不定期開催であったものを、令和6年度から年2回定期開催しており、今回は初めての試みとして、山陰地方への訪日外国人観光客の誘致や増加に取組んでいる、一般社団法人山陰インバウンド機構プロモーション部の笹田部長を招き、「国内・山陰のインバウンド概況と消費を増やすアイディア」をテーマとした基調講演を行っていただきました。

笹田部長からは、島根県を訪れた外国人旅行客に関するデータを基に、「どのような目的で島根県を訪れるのか等をデータで正しく知ることで、新たな事業の展開ができるのではないか。」との提言がありました。参加者からは、「インバウンドの目的や消費動向に関する細やかな分析と説明は参考になった。」、「島根県内のインバウンド向けの商品を強化したい。」等の感想がありました。

基調講演後には、輸出支援機関から県内の輸出状況や支援策等の情報提供と意見交換を行いました。島根県拠点では、今後も輸出支援機関と連携し、島根県産品の輸出促進に取り組みます。

(注)株式会社日本政策金融公庫松江支店、独立行政法人日本貿易振興機構(ジェトロ)、

島根県しまねブランド推進課海外展開支援室、広島国税局酒類業調整官、中国四国農政局島根県拠点

情報交換会の様子

さつまいもの収穫体験で地域に活力を!

- 撮影場所:島根県安来市

- 撮影日:令和7年10月23日

安来市伯太町の足立年禧さんの畑(1.4アール)で、赤屋小学校の1年生から4年生までの児童13名が参加し、さつまいもの収穫体験が行われました。

この取組は、足立さんご夫妻、松岡一枝さんと地域の方々が協力し、児童に地域農業や環境に興味を持ってもらうきっかけとするため、地元の赤屋小学校と連携して行われ、6月に児童が植えたさつまいもの苗が育ち、収穫することができました。

児童は、地域の方と一緒に掘った大きな芋を持ち上げ、「掘れたよ」と歓声を上げながら楽しく収穫作業を行っていました。また、3年生と4年生は、社会科の地域学習の一環として、足立さんご夫妻の作物の育て方等の説明を熱心に聞いていました。

足立さんは、「11月に収穫したさつまいもを焼き芋にするので、楽しみにしていてください」と児童に話されていました。

作物の育て方等を説明する足立さん

島根県立松江南高等学校の生徒がフィールドワークで島根県拠点に来訪

- 撮影場所:島根県松江市

- 撮影日:令和7年10月20日

令和7年10月20日、島根県立松江南高等学校の1年生10名が「社会と科学技術フィールドワーク~企業・団体の活動から学び、未来構想のタネをみつけよう~」と題したフィールドワークのため、島根県拠点に来訪されました。

フィールドワークでは、「日本の農林水産業の未来に向けて」と題し、農林水産省の役割や食料をめぐる課題、農林水産省の主な施策等について、わかりやすく講義しました。その後、5人ずつのグループに分かれ、「水稲の収穫量調査を体験しよう」、「食品表示の見方を勉強しよう」の各ブースで体験学習を行いました。

生徒の皆さんからは、「今まであまり農業について考えたり触れたりする機会がなかった。食品表示などにも興味を持てるようになった」「水稲収穫量調査の体験は楽しかった。牛の個体識別情報など私たちの生活に役立つことを知ることができた」等の感想が寄せられました。今後、生徒の皆さんは今回の学びから自分たちで課題を設定し、探究活動を進め、来年1月に同校での成果報告会に挑むこととしています。

食品表示を確認する生徒

世界農業遺産認定を受け、奥出雲町農業遺産推進協議会が開催されました

- 撮影場所:島根県奥出雲町

- 撮影日:令和7年10月14日

令和7年10月14日(火曜日)、奥出雲町役場仁多庁舎において、奥出雲町農業遺産推進協議会が開催されました。

冒頭、奥出雲町農業遺産推進協議会の糸原保会長(奥出雲町長)から、たたら製鉄を再適用した奥出雲地域の持続可能な水管理及び農林畜産システムが、8月26日、世界農業遺産に認定されたことを受け、「世界的に重要な農業地域として評価されたことは、農業者や町民の自信と誇り、今後の取組に向けて大きな励みとなり、農林業の維持・発展、地域活性化につなげてまいりたい。」との挨拶がありました。

その後、協議会事務局から、世界農業遺産認定の報告、令和7年度の取組として、世界農業遺産の新たなロゴマークによるPR、プロモーション動画を活用した魅力発信、12月20日(土曜日)に開催予定の世界農業遺産認定記念シンポジウム等について説明があり、了承されました。

オブザーバー参加した島根県拠点の杉山地方参事官は、「農業遺産認定を踏まえた地域農業の推進について、今後とも協力させていただきたい。」と発言し、協議会を終えました。

【関連ページ】

奥出雲町ホームページ https://www.town.okuizumo.shimane.jp/(外部リンク)

9月

多伎いちじく「蓬莱杮」が出荷のピークを迎えています

- 撮影場所:島根県出雲市

- 撮影日:令和7年9月3日

出雲市多伎地区の特産多伎いちじく「蓬莱杮(ほうらいし)」は、甘みと酸味のバランスが良く、飽きないおいしさが特徴で、73戸の農家により15ヘクタールの畑で栽培されています。現在、出荷のピークを迎え、JAしまね出雲地区本部多伎農産物出荷所では、生産者が朝早くから収穫した朝採れいちじくが出荷され、賑わいを見せています。

多伎いちじく部会の立脇渉部会長の話では、収穫は7月下旬から始まり、心配していた猛暑や少雨の影響が少なく、大きいL~2Lサイズを含めて1日あたり6千~8千パックが出荷され、今年は16万パック(57トン)を目標に、県内だけでなく山陽・近畿市場へ10月下旬まで出荷するとのことです。

多伎いちじくは、樹上で熟したものを収穫し、日持ちしないため、出荷所近くの「道の駅キララ多伎」と地元「JAラピタ店」で「朝採れいちじく」として販売され、地元でしか買えない人気の品となっています。また、干いちじくやジャムなどにも加工され、道の駅やインターネットなどで販売されています。

(提供:多伎いちじく生産部会)

規格外のいちじくは加工して活用

8月

8月26日に奥出雲地域が世界農業遺産に認定されました!

- 撮影場所:島根県奥出雲町

- 撮影日:令和7年8月29日

世界農業遺産とは、社会や環境・自然に適応しながら農業生物多様性などと相互に一体となった地域を、世界的に重要な伝統的農林水産業を営む地域として国際連合食糧農業機関(FAO)が認定する制度です。

奥出雲地域は、明治まで行われてきた「たたら製鉄」に必要な砂鉄を取るため、ため池を作り水路を引き、山を崩して得た砂鉄を含む土砂を流す「鉄穴(かんな)流し」の跡地を再利用し、棚田を造成してきました。また、鉄を運ぶための牛は肉用の和牛に改良され、稲作と畜産を中心とした持続可能な複合的農業が受け継がれています。

この度の認定を受け、奥出雲地域の中核をなす奥出雲町の収穫間近な棚田の今をフォトレポートしました。

詳しくは、以下から農林水産省のプレスリリースをご確認ください。

【関連URL】

【プレスリリース】島根県奥出雲地域と和歌山県有田・下津地域が新たに世界農業遺産(GIAHS)に認定されました!

https://www.maff.go.jp/j/press/nousin/kantai/250827.html :農林水産省ホームページ

大原新田

原口棚田と削らずに残された「鉄穴残丘」

災害用備蓄品を社会福祉協議会に引き渡し

- 撮影場所:島根県出雲市

- 撮影日:令和7年8月25日

令和7年8月25日(月曜日)、中国四国農政局は社会福祉法人出雲市社会福祉協議会に、国の災害用備蓄食品としての役割を終えた缶詰222缶を引き渡し、併せて食品アクセスの確保に関する支援などの情報提供を行ないました。

同協議会は、地域福祉の推進を担う中で、フードドライブ活動の実施やこども食堂等の支援を行っています。日頃から市内の子供食堂を運営する団体等とSNSのチャット機能を活用して情報交換を行い、寄贈された食料品等を必要な方に速やかに届けられるよう取り組んでおられます。

農林水産省では、各府省庁の災害用備蓄食品の提供予定情報及び提供結果を取りまとめて公表しています。提供を受けたい団体等は、提供する府省庁へ確認の上、お申込みください。

【関連URL】

国の災害用備蓄食品の提供ポータルサイト:農林水産省ホームページ

https://www.maff.go.jp/j/syouan/access/saigaiportal.html

農政局(写真左)から引き渡し

地域の優れた農林水産業の取組に関するパネル展を開催しました

- 撮影場所:島根県松江市

- 撮影日:令和7年8月8日

令和7年8月1日(金曜日)から8日(金曜日)県拠点は、農林水産省が取り組む各種表彰事業における島根県内の受賞者の優れた取組やしまね農業女子の活動等を紹介するパネル展を、いきいきプラザ島根(松江市)において開催しました。

来場者に向けて興味を持たれた内容をアンケートしたところ、「令和6年度農林水産祭むらづくり部門天皇杯受賞 えーひだカンパニー株式会社(安来市)」に関する展示が最も興味があるとの結果がでました。

えーひだカンパニー株式会社は、過疎化が進む現状を憂い地域ぐるみで策定した活性化ビジョンを実現するため、地域住民が株主となって立ち上げ、地域の「生産機能」・「自治機能」を両輪として事業を展開しています。

島根県拠点では、これからも「強い農林水産業」「美しく活力ある農山漁村」の実現に向けた取組が広がることを期待し、今後も様々な機会を捉え、農業・農村をとりまく状況など広く発信していきます。

興味を引いたパネルのアンケート

一番関心の高かった「えーひだカンパニー」

道の駅「邑南の里」がグランドオープンしました

- 撮影場所:島根県邑南町

- 撮影日:令和7年8月4日

令和7年8月4日(月曜日)、道の駅「邑南(おおなん)の里」がグランドオープンしました。

「邑南の里」は、これまでの道の駅「瑞穂」が手狭になったため廃止され、隣接した場所に拡張新築された道の駅です。コンセプトは、町内の全公民館区と連携する「12地区とつなぐ道の駅」で、今後の地域づくり・農業振興に貢献することとしています。

1階の産直市は今までの2倍以上の広さとなり、町内生産者(400名弱)が生産する農産物や加工品が販売されるほか、地元の産品を使った飲食店も併設されています。

当日は、島根オリジナルぶどう「神紅(しんく)」など地元の特産品や新鮮な農産物が並び、多くの方が買いもとめていました。

休日には広島県内からも多くの人が訪れることが見込まれ、今後は島根県1位、中国地方1位の道の駅を目指していくとのことです。

「邑南の里」は、広島県境に近い国道261号沿いにありますので、ぜひお立ち寄りください。

グランドオープンのテープカット式

店内案内図

神様が集まる国の紅いぶどう「神紅」

(道の駅 邑南の里提供)

7月

いちご高設施設を利用したメロン栽培

- 撮影場所:島根県安来市

- 撮影日:令和7年7月30日

安来市でいちごの施設栽培をしている大森ファーム(大森雄介代表)では、いちごの高設栽培の施設をそのまま利用したメロンの栽培にも取り組んでいます。

訪問した7月下旬には、お盆前のメロンの出荷に向けて、収穫時に糖度をより高めるための水切りが行われていました。

大森ファームでのメロンの高設栽培は、いちごのシーズンが終わる5月中旬から次のいちごの苗を定植するまでのビニールハウスが空く期間を利用して行われています。約5年前の試験栽培で問題なく栽培できることを確認し、現在では島根県GAP「美味しまね認証」を取得して、ハウス3棟で緑の果肉のメロン2種類と赤い果肉のメロン1種類を栽培しています。

大森代表は、「今年のメロンは、大きな病害虫の被害もなく、大ぶりで糖度も14度~15度と高く甘いメロンに仕上がった。」と話されていました。収穫は8月8日から3日程度かけて行い、約1,500玉の生産を見込んでいるそうです。収穫翌日には、近隣のスーパーに出荷され、順次、ネット販売や直売所での販売を行うとのことです。

大玉の品種(ペルル)

出荷時のメロン(大森ファーム提供)

ドライエディブルフラワーの製造・販売

- 撮影場所:島根県奥出雲町

- 撮影日:令和7年7月22日

令和7年7月22日(火曜日)、ドライエディブルフラワー(押花加工を施した食用花)の製造・販売を行っている奥出雲町の有限会社トムを訪問し、八澤豊幸(やさわとよゆき)取締役社長と意見交換を行いました。

ハウスで育てられた食用花は、地域の30~80代女性16名(主に70代)と福祉施設2か所にプランターのまま預けて押花に加工することにより、鮮やかな花の色をそのまま保ち、賞味期限が長いドライエディブルフラワーとして、国内外のホテルやパティスリーなどで愛用され、お祝いの席の料理やスイーツを華やかに彩っています。

八澤社長は、「押花を一枚一枚地域の女性が手作業によって作り上げていることなどを一層PRすることにより付加価値を高め、売上高1億円の達成を目指したい。」と語られました。

【関連ページ】有限会社トムホームページ https://tom-ltd.com/(外部リンク)

ドライエディブルフラワーの四葉のクローバー

(有限会社トム提供)

ドライエディブルフラワーを使用した

ゼリークリームソーダ(有限会社トム提供)

農大祭で施策等PR

- 撮影場所:島根県大田市

- 撮影日:令和7年7月5日

島根県拠点は、島根県立農林大学校で開催された「第41回農大祭」において、「しまね農業女子」の出店ブースで、パネル展示やチラシ配付により農業施策等について情報提供、周知を行いました。

この日は、約700人の来場者があり、環境負荷低減に取組んで生産された農産物であることをわかりやすく消費者等に伝える「みえるらべる」のパネル展示や、食品の適正な価格形成を促す「フェアプライスプロジェクト」、しまね農業女子の活動を紹介するチラシを配付し、多くの方に施策等のPRをすることができました。

また、現在募集中の「ディスカバー農山漁村(むら)の宝AWARD」や「食と農をつなぐアワード2025」への応募の呼びかけを行いました。

島根県拠点は、今後もこうした機会を捉えて施策等のPRを行うこととしています。

大田市長によるアスパラガス(夏芽)の収穫

- 撮影場所:島根県大田市

- 撮影日:令和7年7月4日

令和7年7月4日(金曜日)、大田市のアスパラガス生産者のほ場で、楫野弘和大田市長が参加したアスパラガス収穫体験会が行われました。

市長は、「アスパラガスは大田市の農作物の中でもナンバーワン。収益性が見込め近い将来、販売額1億円達成を目指す」とあいさつ。引き続いて、暑いハウス内で収穫体験された後、市長は「贈答用のアスパラガスを、ふるさと納税の返礼品にしたい」と話されていました。

石見銀山アスパラガス生産組合の川島文夫組合長は、「今年は春先の低温のため、例年より収量が少ない」と語られていましたが、「アスパラガスの栽培を通じて、地域の発展と農業の活性化に努めたい」と決意を新たにされていました。

また、体験会に先立ち6月には、大田市民に石見銀山アスパラガスを更にPRすることを目的として、一般の方を対象としたアスパラガス収穫体験や大田市立長久小学校児童の収穫体験授業も行われました。

石見銀山アスパラガス生産組合は、現在13名の生産者で栽培技術の向上、面積の拡大に取り組み、販売額1億円を目指し、新たな特産化に向けて動きを加速化しています。

アスパラガスを掲げる大田市長

4

4

収穫を体験する児童(JAしまね石見銀山地区本部提供)

島根大学で国の農業施策を説明

- 撮影場所:島根県松江市

- 撮影日:令和7年7月1日

令和7年7月1日(火曜日)島根県拠点は、島根大学で農業経営を学ぶ学生44名を対象に施策説明を行いました。

講義は「日本の農林水産業の未来に向けて」と題し、食料・農業における課題や現状について、食料安全保障、米の需要に応じた生産、米の価格と生産コスト及び農地・農業者の状況など最近耳にする米のニュースに関する説明をしたほか、地域計画、スマート農業、みどりの食料システム戦略など農林水産省の主要な施策を紹介しました。

講義後に行ったアンケートでは、「日本の農業が抱える課題に対して国がどのような方針で取り組んでいるのかを具体的に知ることができた。」、「中山間地域は不利な生産条件だが、逆に利点となることはないのかと気になった。」、「米の需要に応じた生産をするための動向を詳しく知ることができた。」といった感想が寄せられました。

6月

災害用備蓄品をフードバンクへ提供

- 撮影場所:島根県松江市

- 撮影日:令和7年6月27日

国の災害用備蓄食品について、入れ替えにより役割を終えたものは、食品ロス削減及び生活困窮者支援等の観点から、原則としてフードバンク団体等へ提供しています。

令和7年6月27日(金曜日)に島根県拠点は、「特定非営利活動法人フードバンクしまね あったか元気便(大木理之事務局長)」に、保存水180本を引き渡しました。

同法人は、松江市内の29の小中学校の「就学援助世帯」の子供たちとその家族を対象に、無償での食品提供により「くらしと子育て」を応援する活動を行っています。

引き渡しに際し、島根県拠点から「政府備蓄米の無償交付」及び「食品アクセス」に係る情報提供を行ないました。大木事務局長は、「米をはじめ食料品等の値上がりや、企業等からの寄附も減少傾向で運営は厳しい。早速、7月15日から手渡しによる引き渡しを行う予定。今後とも、ご協力願う。」と、述べられておりました。

農林水産省ではポータルサイトを設け、各府省庁からの災害用備蓄食品の提供予定情報及び提供結果を取りまとめて公表しています。必要な方は各府省庁にお申込みください。

【関連URL】

国の災害用備蓄食品の提供ポータルサイト:農林水産省ホームページ

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/syoku_loss/portal.html

知夫里島オリジナルブランドを世界へ

- 撮影場所:島根県知夫村

- 撮影日:令和7年6月25日

令和7年6月25日(水曜日)、隠岐郡知夫村の知夫里水産株式会社を訪問し、佐藤日呂登代表取締役社長にお話を伺いました。

同社は、漁業者の高齢化や後継者不足の解消、村民の所得向上と漁業の活性化を目指して整備した「知夫村水産加工冷凍施設」の指定管理者として、村が令和2年に設立した会社です。佐藤社長は、会社設立とともに知夫村に移住され、前職の水産加工会社で培った知識と技術をフル活用し、燻製製品を中心に東京の有名なホテルや百貨店と取引をされています。その製品は「即位の礼」に提供され、デンマーク国王にも献上されるなど、各方面から高い評価を受けています。また、社員6名は全員移住者で、人口約600人と小さな離島にあって、雇用の創出にも貢献されています。

今後はさらに販路を拡大し、知夫里島周辺で獲れた新鮮な魚介を世界に発信することで、村と共に発展していきたいとしています。

【関連ページ】知夫里水産株式会社ホームページ https://chiburi.fish/(外部リンク)

東京の有名ホテルから発注を受けているふぐの燻製

東京の有名ホテルと取り引きするスモークサーモン

海士町で酪農!「近くで作って近くで飲む」

- 撮影場所:島根県海士町

- 撮影日:令和7年6月25日

令和7年6月25日(水曜日)隠岐郡海士町の株式会社まきはた(掛谷祐一代表取締役)を訪問し、意見交換を行いました。

同社の掛谷代表は、20年ほど前に大阪から移住し黒毛和牛の飼育を始めましたが、令和4年、海士町未来共創基金事業を活用して隠岐地域で唯一の酪農をスタート。「近くで作って近くで飲む」のコンセプトのもと、ジャージー牛から搾られた牛乳を「まきはた牛乳」と名付け、チーズなどの加工品とともに、海士町を中心とした隠岐4島やオンラインで販売しています。

まきはた牛乳は、ホモジナイズ(脂肪球の均質化)を行わず低温殺菌仕上げを行うことで、生クリーム風の濃厚なコクを味わうことができます。また、本年6月、海士産食材を特に多く取り入れる「海士産week」給食で、町内の児童・生徒に提供されました。

海士町にお越しの際は、雄大な海を眺めながら、まきはた牛乳の美味しさを味わってみませんか。

【関連ページ】

株式会社まきはた Instagram https://www.instagram.com/makihata37(外部リンク)

まきはた牛乳ホームページ https://ama.makihata.org(外部リンク)

放牧の様子(株式会社まきはた提供)

海士産week給食

(海士町学校給食共同調理場提供)

有機農業塾でぼかし肥料づくりを学ぶ

- 撮影場所:島根県吉賀町

- 撮影日:令和7年6月11日

令和5年にオーガニックビレッジ宣言を行い、地域ぐるみで有機農業に取り組んでいる吉賀町では、毎月2回、ほ場等において実践的な有機農業技術を学ぶ有機農業塾を開催しています。

今回の有機農業塾は、町内の有機農業者9名が参加され、広島県から招いた農業者の指導のもと、有機栽培に有用とされる“ぼかし肥料”について、ポイントを学びながら、実際に肥料づくりをしました。

“ぼかし肥料”は有機質資材を微生物によって発酵させた肥料です。今回は地域内で排出された米ぬかにもみ殻を混ぜ、近くの山で採取した土着菌を添加するもので、それらを機械で撹拌した後、ビニール袋に入れて密閉し、3週間程度で使用できるようになるとのことでした。

吉賀町では、有機農業者同士の交流の場にもなっている有機農業塾を引き続き開催していき、有機農業者の増加と有機農産物の安定生産につなげていきたいとしています。

攪拌した原料をビニール袋に入れる

袋詰めしたぼかし肥料

作業効率化と農薬使用量の削減に向けた取組

- 撮影場所:島根県大田市

- 撮影日:令和7年6月10日

令和7年6月10日(火曜日)、大田市のアスパラガス生産者のほ場で、高い防除効果と農薬削減を両立する噴霧機の実演が行われました。

開発メーカーによると、薬液が噴射ノズルを通過する過程で静電気により帯電することで、優れた付着効果を発揮するとのことです。野菜、果樹など様々な作物に活用できます。

一般的な散布方法では薬液が当たった面しか付着しませんが、この方法では帯電したミスト状の薬液が浮遊することにより、作物全体に付着させることができるため、これまでの入念な散布が必要なく作業時間の短縮に繋がり、農薬使用量も2~3割削減できるとのことです。

これから夏に向かって、ハウス内での作業は暑さとの戦いになります。参加された生産者の皆さんは、つらい作業が楽になることを期待されていました。

生産者らが付着する感触を体感

左右に同時噴霧できる自走型噴霧機

島根県立大学浜田キャンパスで農業施策説明を実施

- 撮影場所:島根県浜田市

- 撮影日:令和7年6月6日

令和7年6月6日(金曜日)島根県拠点は、島根県立大学浜田キャンパスの学生約130名を対象に施策説明を行いました。

講義は「日本の農林水産業の未来に向けて」と題し、食料・農業における課題や現状についてグラフ等を用いて具体的に説明しました。また、みどりの食料システム戦略や有機農業など、環境に配慮した持続可能な食料システムの構築が重要であることを説明し、食に関するお役立ちBOOK(中国四国農政局)やBUZZMAFF(YouTube)を紹介しました。

講義後に行ったアンケートでは、「農業は今、コメに関する事でニュースになる事が多いので農業の現状を知ることができて良かった。」、「今まであまり考えてこなかったけど、食糧問題に関して興味を持った。」、「農業と政府の関係性や現代社会の抱える農業課題と施策をより身近に感じるきっかけになった。」といった感想が寄せられました。

令和7年度熱中症対策研修会で農作業安全をアピール

- 撮影場所:島根県益田市

- 撮影日:令和7年6月5日

島根県拠点は、石西地域農林振興協議会が6月5日に開催した令和7年度熱中症対策研修会において、農作業安全に係る講義を行いました。当日は益田市、津和野町、吉賀町在住で島根県のGAP認証「美味(おい)しまね認証」取得者、取得希望者等及び関係者の60名が参加されました。

研修会では、島根県と大塚製薬株式会社から熱中症対策の説明後、島根県拠点から、農作業中における事故の発生要因、農作業事故の事例及び事故防止のための安全チェック等について説明しました。また、みどりチェック、労災保険の特別加入、MAFFアプリについて紹介しました。

講義後のアンケートでは、「トラクターの安全フレーム、シートベルトがとても大切なことが分かった。」、「MAFFアプリは知らなかったので、すぐダウンロードした。役に立ちそう。」といった感想が寄せられ、農作業安全への関心度を高めることが出来ました。

水田に25万匹の「どじょう」を放流!

- 撮影場所:島根県安来市

- 撮影日:令和7年6月5日

令和7年6月5日、「どじょうすくい踊り」で有名な安来市で水稲・大豆を生産する農事組合法人ファーム宇賀荘(岡田一夫代表理事組合長)は、水田5ヘクタールにどじょうの稚魚約25万匹を放流しました。

同法人は、有機JAS認定を受けたほ場のうち、約10ヘクタールのほ場にどじょうを放流しています。どじょうが健康に住める環境で米づくりを行い、できた米は「どじょう米」のブランドで販売されています。また、6月1日に、消費者との交流を目的に行われた「田植えとどじょうの放流会」には、100名近くの親子連れが参加し、田植えを体験した後に水田に放流したそうです。

同法人の組合員は、「有機米の栽培は雑草対策が大変であるが、アイガモロボットの利用による省力化などにも取り組んでいる。」と話されました。

体長約1センチのどじょうの稚魚

晴れ渡る空とどじょうが放流された水田

麦の収穫が終盤を迎えています

- 撮影場所:島根県出雲市

- 撮影日:令和7年6月5日

島根県出雲市斐川町は、県内最大の麦の生産地です。収穫作業は5月中旬から始まり、終盤を迎えています。

晴天に恵まれた取材当日、約36ヘクタールで二条大麦を栽培する株式会社勝部農産(代表取締役 勝部喜政氏)では、収穫作業が急ピッチで進められていました。同社は大型の汎用コンバインを導入しており、約30アールのほ場を30分足らずで刈り終えるとのことです。また、収穫後の麦わらは飼料にするため、飼料を販売する生産者により、収集作業も行われていました。

梅雨入り前には無事に収穫を終えることができそうとのことです。

JAしまね斐川地区本部の担当者によると、管内の令和7年産二条大麦は、は種期の降雨や2月の低温等により、例年に比べ一週間程度生育が遅れたとのことです。

また、3月末の降霜の影響により、収穫量も例年に比べ少ないと予測されています。

収穫された二条大麦は、カントリーエレベーターで乾燥調製され、ビールとお茶の原料として出荷されます。

牧場はOcean view!

- 撮影場所:島根県西ノ島町

- 撮影日:令和7年6月4日

令和7年6月4日、隠岐郡西ノ島町にある世良哲也さんの牧場を訪問しました。

世良さんは、令和3年に神戸市から移住され、町内畜産農家で2年間の修業期間を経て、令和5年に念願の牛舎を建設し、独立を果たされました。

牧場の間近には海が広がり、ロケーションは抜群。世良さんのテーマである「牛も働き手もストレスのない快適な牛舎」にぴったりの場所です。現在、西ノ島町が公設している「公共牧野(※)」を活用しながら、黒毛和牛の親牛15頭、子牛10頭を飼育。「将来は親牛を35頭飼育し、子牛を年間25頭出荷したい。」と構想を語られました。

(※)公共牧野:地区の住民であれば、使用料金を払えば土地の所有に関係なく、誰でも平等に牛馬を飼育できる放牧場です。以前は、「牧畑(まきはた)」といって、島を四つの地域に区分し、季節ごとに麦・大豆等の作物栽培と牛馬の放牧を繰り返す輪転式農業により牛馬を飼育していましたが、現在この形式は途絶え、畜産農家の放牧による牧野利用が定着しています。

(出典:西ノ島町)

公共牧野の目の前に広がる日本海

世良さんの牧場は、島の最南端付近です

ミニトマトの定植が始まりました

- 撮影場所:島根県美郷町

- 撮影日:令和7年6月2日

島根県美郷町の農業研修施設「みさとと。トレーニングファーム」では、6月2日、ミニトマトの定植が行われました。

この施設は、美郷町が推進する「みさと農業再生プラン」の一環として、令和7年3月に整備され、農業用ハウスの複合環境制御システムやヒートポンプなどを敷地内にある太陽光発電で稼働しています。現在は、町外から移住した3名の研修生がミニトマトの栽培技術等を学んでいます。

当日は、600本のミニトマトの苗を定植し、順調に生育すると2か月後には収穫できる見込みです。研修生は、「この研修施設で栽培技術を学び、今後の農業に活かしたい。今日植えたミニトマトの苗が早く収穫できるよう成長して欲しい。」と話していました。

5月

大型ドローンによる湛水直播でさらなる効率化・省力化を目指す

- 撮影場所:島根県安来市

- 撮影日:令和7年5月29日

農事組合法人のきの郷は、今年導入した大型ドローンを活用し、同法人が経営する約150ヘクタールのうち、水田5区画(約5ヘクタール)のほ場に、栽培実証のため湛水直播栽培用コーティング種子を播種しました。

今回導入した機種は、事前にほ場の外縁を測量(最初の1回のみ。登録後はいつでも自動操縦が可能)し、自動航行でほ場全面に規定量(今回は30キログラム/ヘクタール)を播種するほか、飛行中の障害物を近距離で自動回避するなど高機能を装備しています。また、種子、肥料等を最大50キログラムまで積載でき、これまで以上に大区画ほ場での作業が効率よくできるため、導入したとのことです。

河津代表理事組合長は、「今回は実証段階であるが、さらなる活用を進めていきながら儲かる効率的な農業を目指すとともに、地域の若者(後継者)が少しでも農業に興味を示すような、ひいては地域の農地を守ることにつなげるようにしていきたい」と、今後の意気込みを語ってくださいました。

島根県立農林大学校で農業施策説明を実施

- 撮影場所:島根県大田市

- 撮影日:令和7年5月27日

令和7年5月27日(火曜日)島根県拠点は、島根県立農林大学校農業科の学生18名を対象に施策説明を行いました。

講義は「日本の農林水産業の未来に向けて」と題し、食料・農業における課題や現状についてグラフ等を用いて具体的に説明しました。また、みどりの食料システム戦略や有機農業など、環境に配慮した持続可能な食料システムの構築が重要であることを説明し、食に関するお役立ちBOOK(中国四国農政局)やBUZZMAFF(YouTube)を紹介しました。

講義後に行ったアンケートでは、「日本の食料問題は、ウクライナ情勢など世界と複雑に絡んでいることが分かった。」、「てまえどりを行う事で、食品ロス削減に貢献したい。」といった意見や感想が寄せられました。

浜田漁港の旬の海産物

- 撮影場所:島根県浜田市

- 撮影日:令和7年5月23日

皆さんは、春夏における浜田漁港の旬のお魚をご存じですか。ノドグロ(アカムツ)、アカアマダイをはじめ、山陰沖でとれた多くの魚介が水揚げされます。

訪問した「はまだお魚市場」の有限会社活魚植野では、どんちっちブランド(※)のノドグロ、マアジのほか、アカアマダイ、サザエなど、多くの魚介が販売されていました。植野信幸代表取締役によると、「最近は魚がとれないが、今日はまずまずの量を並べることができた」とのこと。皆さんも、旬の魚を求めてお魚市場へお出かけになってはいかがでしょうか。

(※)「どんちっち」とは浜田市の特選水産ブランドであり、漁獲時期、サイズ、脂質などの規格を満たした

「どんちっちアジ」「どんちっちノドグロ」「どんちっちカレイ」の三魚が選定されています。

( 出典:浜田市水産業振興協会パンフレット)

良型のノドグロ

アナゴ、バトウ、サザエなど

茶摘みが始まりました

- 撮影場所:島根県出雲市

- 撮影日:令和7年5月1日

島根県農業協同組合、島根県茶業振興協会が島根緑茶初摘会を開催しました。今年は5月1日が八十八夜にあたり、株式会社出雲精茶の茶畑で早乙女姿の女性8名により新茶の初摘みが行われました。本格的な新茶の摘み取りは、5月10日ごろから機械により行われます。

今年のお茶は、2~3月の寒波、低温により一週間程度生育が遅れ、一部霜害もありましたが、4月の天候に恵まれ品質の良いお茶の葉の収穫が見込まれます。

新茶は5月下旬ごろから店頭に並びます。出雲精茶の岡 祐太社長は「出雲のお茶の甘みやうま味と爽やかな香りを楽しんでもらいたい。」と話されました。

4月

水稲育苗が最盛期を迎えています

- 撮影場所:島根県奥出雲町

- 撮影日:令和7年4月24日

4月24日、奥出雲町横田の水稲育苗センターで、最盛期となる育苗の様子をJAしまね雲南地区本部奥出雲営農経済センターの佐伯係長にお聞きしました。

この育苗センターは、奥出雲町が設置し指定管理者としてJAしまね雲南地区本部で運営されており、本年は、町内の農家が作付ける、水稲うるち米、もち米、酒米の各品種の苗、約400ヘクタール分の注文を受け、7万箱の育苗を行うそうです。

既に、4月23日には、コシヒカリとヒメノモチの苗出荷がスタートし、今後、5月の連休をピークに6月上旬まで出荷が続くとのことです。

育苗ハウスの中では、青々と元気に生育した苗がところ狭しと並べられ、出荷を待っていました。町内では、日本農業遺産に認定されている棚田を含め代かき作業も始まり、田植えの準備が進みつつあります。

育苗ハウスで元気に育つ苗

田植えを待つ福頼棚田

新茶の季節までもう少し

- 撮影場所:島根県浜田市

- 撮影日:令和7年4月16日

令和7年4月16日(水曜日)、茶の栽培・加工・販売を行う株式会社扇原(せんばら)茶園(佐々木貴裕代表取締役社長)を訪問し、意見交換を行いました。

昨年の同時期に伺った際の茶畑には、既に新芽が生えそろっていましたが、本年は4月に入っても茶畑一面に雪が積もる日もあり、生育が遅れているようで、ようやく新芽の息吹が感じられる様子でした。

佐々木社長は、「遅霜(4~5月期の霜害)がなければいいのですが」と心配されていましたが、順調に新芽は生育をしている様子が見られました。気温の上昇に伴い、この後、一番茶の収穫を迎えます。

お問合せ先

中国四国農政局島根県拠点

担当者:地方参事官室

電話:0852-24-7311(代表)