更新日:平成22年9月22日

新潟県の主な土地改良施設

- 新川河口排水機場

- 新井郷川排水機場

- 内の倉ダム

- 親松排水機場

- 大島頭首工と3排水機場

- 笹ヶ峰ダム

新川河口排水機場

施設の位置

新川河口排水機場(しんかわかこうはいすいきじょう)がある場所は、新潟平野の中央に位置した西蒲原平野の中央より日本海へ流れる新川の河口付近にあたります。(所在地:新潟市五十嵐)

施設のあらまし

西蒲原平野の総面積は約36千haと現在では全国有数の穀倉地帯となっています。元来この地域の地形は湖沼・窪地の多い低湿地であり、洪水時には河川の氾濫など、度重なる濁流が農地へ流れ込み農家を苦しめていました。国や県ではこの改善対策として、明治時代より周辺河川の河道開削工事などを実施してきました。新川も元は信濃川へ合流していましたが、直接日本海へ流れるよう分離するための河道開削工事が実施されています。

しかし、昭和30年代に入ると地盤沈下が広範囲に発生し、低湿地での排水がさらに悪化したため、再び洪水による氾濫の危機にさらされました。

このため、沈下した農地の排水改良を行い、安定した農業の生産・経営を図る目的として、新川の河川水位を低下させるための「新川河口排水機場」を昭和43年から昭和47年にかけて国営新川農業水利事業により造築したものです。

施設の諸元

- ポンプ設備:口径4,200mm 横軸円筒型可動翼軸流ポンプ 6台

- 排水能力:最大240m3/sec

- ゲート設備:(吐出し)ローラゲート類 12門、(吸込み)角落しゲート類 12門

- 管理施設:一式

施設の役割

|

~概略図~

|

|

新川河口排水機場 全景 |

排水改良された西蒲原平野 |

西蒲原平野の豪雨による被災状況 |

|

*新川河口排水機場においては、現在「新川流域農業水利事業」により、施設の更新中です。詳細をご覧になりたい方は新川流域農業水利事業所Webサイトをご覧下さい。

新井郷川排水機場

施設の位置

新井郷川排水機場(にいごうがわはいすいきじょう)がある場所は、新潟県の北部に位置し、一級河川阿賀野川と二級河川加治川の間にある新井郷川下流にあたります。また、周辺には旧豊栄市街地があります。(所在地:新潟市濁川字大島)

施設のあらまし

この地域の農地面積は約15千haであり、地形は福島潟を中心とした湖沼・窪地などが多く「水沼の蒲原」呼ばれた低湿地帯の一つです。旧来より周辺の中小河川の水は福島潟に集まり、阿賀野川へ流出されていましたが、河川は勾配が緩やかであるため、洪水時には河川の氾濫による宅地・農地への湛水被害が多く、治水対策として江戸時代より河川を分離する開削工事が実施されています。現在の新井郷川についても直接日本海へ流出するための河道工事の実施や、昭和43年には「新井郷川恒久的治水対策」が策定され、近年は周辺の整備が進められてきました。

一方、農業基盤整備事業においては、治水対策に併せて昭和22年より旧営団事業に引継ぎ、国営阿賀野川農業水利事業を実施し、農地の排水対策を行っています。この事業により「新井郷川排水機場」が築造されました。近年では、降雨量の増加や都市開発による混住化が進展し、排水量が増大したため、昭和63年から国営阿賀野川右岸農業水利事業を実施し、現在の新井郷川排水機場へ改修されています。

施設の諸元

- ポンプ設備:口径3,200mm 立軸軸流ポンプ 5台

- 排水能力:最大110m3/sec

- ゲート設備:船通しゲート(ローラゲート)上下流 2門、排水樋門(ローラゲート)1門

- 管理設備:一式

施設の役割

|

~概略図~

|

|

新井郷川排水機場 全景 |

新井郷川排水機場 |

ポンプ設備室 |

福島潟周辺 過去の稲刈りの様子 |

内の倉ダム

施設の位置

内の倉ダム(うちのくらだむ)がある場所は、新潟県の北東部に位置し、下流域には新発田市街がある二級河川加治川の支流内の倉川の上流部にあたります。(所在地:新発田市大字滝谷字要害山)

施設のあらまし

加治川流域は近隣に福島潟などの湖沼や窪地などが多い低湿地帯であることから、洪水時には河川の氾濫による宅地・農地の湛水被害などが多く、古くは江戸時代より河川開削工事などが実施され、乾田化対策に取組まれてきました。

しかし、水源となる加治川は豊水時と渇水時の水量差が激しく、渇水時は水不足であったため、農業用水のほか、飲料水の確保が困難となり、周辺地域の住民は悩まされてきました。また、昭和41年には豪雨により、河川堤防の決壊など水害も発生しました。

このため、安定した農業用水の確保と農業経営基盤の向上、併せて治水・水道用水を確保することを目的として、昭和41年から昭和49年にかけて国営加治川農業水利事業により「内の倉ダム」が築造されました。

施設の諸元

- 有効貯水量:22,200千m3

【うち農業用水:16,900千m3、上水道:1,100千m3、治水:4,200千m3】 - 流域面積:47.5km2(直接)

- 形式:中空重力式コンクリートダム

- 堤長:158m

- 堤高:82.50m

- 取水、洪水吐ゲート:一式

- 管理設備:一式

施設の役割

|

~概略図~

|

|

内の倉ダム |

内の倉ダム 全景 |

大島頭首工と白根排水機場ほか2排水機場

施設の位置

大島頭首工や白根排水機場がある場所は、中越地方で新潟市南方に位置しており、流域には加茂市や旧白根市街地などがあります。

所在地

- 大島頭首工(おおしまとうしゅこう):三条市大字荻島字瀬田

- 白根排水機場(しろねはいすいきじょう):新潟市大字下塩俵及び鷲ノ木

- 萱場排水機場(かやばはいすいきじょう):新潟市東萱場字三人割

- 中部排水機場(ちゅうぶはいすいきじょう):新潟市大字保坂及び根岸

施設のあらまし

新潟県中央、信濃川と中ノ口川にはさまれた輪中地帯は新潟市(旧白根市)及び加茂市からなる約3,600haの農地が、また、信濃川右岸の田上町には約700haの農地があります。作物は稲作が中心ですが、現在は県下でも有数の果樹の産地として営まれています。

農業用水は旧来、信濃川、中ノ口川及び支川に数十箇所のポンプ、樋管及び井堰によりかんがいされていましたが、昭和に入り、取水口の統廃合がされました。

しかし、近年では河川の河床高が低下し、取水施設である揚水機場、井堰等では十分な用水を賄う事が出来なくなり、用水不足に悩まされました。このため、各取水施設を統廃合し、信濃川河川内に大規模な取水堰として「大島頭首工」が国営信濃川下流農業水利事業により造築され、平成5年に完成しました。

一方、輪中地帯では江戸時代から豪雨などにより信濃川堤防の決壊が度々起きており、治水対策や地域内の排水改良が実施されてきましたが、近年、工場・宅地造成が増加するとともに地盤沈下が進行し、従前の排水施設の機能が果たせなくなっていました。このため、3排水機場(白根排水機場、中部排水機場及び萱場排水機場)の増・改築による機能強化を国営白根郷農地防災事業により実施し、平成20年に完成しました。

施設の諸元

- 最大取水量:19.637m3/s

- 堰体:フローティングタイプ(堤長:150.0m、エプロン長:上下流 33.0m)

- ゲート:可動堰 鋼製シェルローラゲート幅31.5m×4門、土砂吐 鋼製ローラゲート幅12m×1門

- その他:管理設備一式、管理橋 幅3.5m、魚道工一式等

- ポンプ設備:口径2,000mm×2台、口径1,800mm×2台 【形式】立軸軸流ポンプ

- 排水能力:最大37.7m3/sec

- 管理施設:建屋一式他

- ポンプ設備:口径2,200mm×2台 【形式】立軸軸流ポンプ

- 排水能力:最大25.9m3/sec(既設17.1と併せて43.0m3/sec)

- 管理施設:建屋一式他

- ポンプ設備:口径2,000mm×2台 【形式】立軸軸流ポンプ

- 排水能力:最大28.0m3/sec

- 管理施設:建屋一式他

用水不足を補う基幹施設 大島頭首工 |

工事実施中の白根排水機場 (左が旧施設、右が更新中の施設) |

施設の役割

信濃川本川には取水堰である「大島頭首工」から用水路を介し、かんがいしています。また、輪中地帯では3機場により中ノ口川へ排水しています。

|

~概略図~

|

ポンプ排水に依存する地形(萱場排水機場の例) ポンプ排水に依存する地形(萱場排水機場の例) |

昭和53年6月の湛水による被災状況 昭和53年6月の湛水による被災状況 |

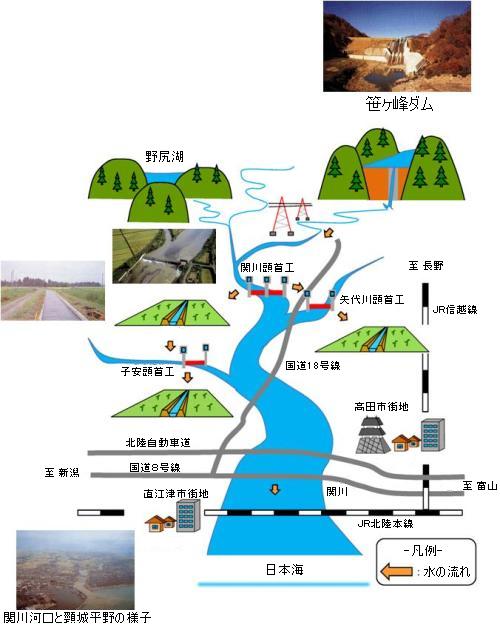

笹ヶ峰ダム

施設の位置

笹ヶ峰ダム(ささがみねだむ)は新潟県上越地方に流れる一級河川関川の上流部、旧妙高高原町杉野沢にあります。ダム湖周辺は上信越国立公園特別地域に指定されています。(所在地:新潟県妙高市大字杉野沢地内)

施設のあらまし

上越市周辺の平野部は頸城平野と呼ばれ、関川流域に形成された扇状地で、日本有数の穀倉地帯です。農業は新田開発の歴史が大変古く、鎌倉時代に遡ると言われています。また、農業水利は旧来、関川支川、湧水などに依存していましたが、江戸時代に関川本川を堰き止め、用水路を構築し、かんがいされてきました。しかし、開田が進むのにつれて農業用水が不足し、関川の渇水期には農地の干ばつ被害が発生していました。また、上水道を引くために関川の水源である野尻湖の水を含めた水利慣行をめぐり各地で水争いが絶えませんでした。

このため、水不足の解消を目的として新規水源を確保する機運が高まり、昭和20年代後半にはダム建設期成同盟会が関係土地改良区等により結成されました。その後、新潟県をはじめとする関係機関の推進もあり、昭和44年から昭和51年にかけて国営関川農業水利事業により「笹ヶ峰ダム」が完成しました。

なお、笹ヶ峰ダムの建設にあたっては従前に造成されていた東北電力の発電用ダム敷きを包含して造築しており、現在のダム貯水では農業用水の他、発電用水として利用されています。

*笹ヶ峰ダムに関する掲載は本ページの他、新潟県のページでも掲載されています。

施設の諸元

- 有効貯水量:9,200千m3

- 流域面積:55.8km2

- 形式:中心コア型ロックフィルダム

- 堤長:578.0m

- 堤高:48.6m

- 取水設備:最大11.8m3/sec 【形式】複式斜路方式

- 余水吐:計画洪水量980m3/secゲート操作越流式

- 管理施設:一式

笹ヶ峰ダム全景 |

|

ダム右岸より |

ダム左岸より |

施設の役割

笹ヶ峰ダムの水は一旦河川へ放流し、河川内にある取水堰である頭首工より取水し、用水路を介して農地へ供給されています。

|

~概略図~

|

お問合せ先

土地改良技術事務所

〒921-8507 金沢市新神田4丁目3番10号(金沢新神田合同庁舎4階)

電話:076-292-7900