2023年フォトレポートギャラリー

「練馬区産野菜の直売イベント「区役所マルシェ」」 日時:2023年12月22日 場所:東京都練馬区

練馬区では、令和2年から農業・商業が連携して練馬産農産物の魅力を発信する即売会「区役所マルシェ」を開催しています。昨年12月22日に練馬区役所で開催された「区役所マルシェ」を訪問し、当日の出店団体「ねりまde女子マルシェ」代表の白石さんと会員の五十嵐さんからお話を伺ってきました。

「ねりまde女子マルシェ」は、女性農業者のつながりと活躍の場を創出することを目指して、「話して・知って・食べて・楽しんで・つながる」をコンセプトに平成28年9月に設立された団体です。マルシェ出店では、「きれいな展示、わかりやすいポップ、品切れしないことなどに気を付けています。」とのこと。

当日もお客さんとの会話を楽しみながら、自分たちの生産したいろいろな野菜などを販売しておられました。

練馬区役所マルシェ案内のホームページ

「伝統野菜「練馬大根」の母本選定の様子を取材しました」 日時:2023年12月8日 場所:東京都練馬区

練馬区では、平成18年度から伝統野菜練馬大根を次世代につなぐ取組として「伝来種保存事業」を行っています。令和5年12月8日、区内大泉地区で伝統野菜練馬大根の種子用の母本選定作業が行われました。母本選定は、練馬大根の特徴を受継ぐ種子を生産するための大事な作業となります。白石さんの畑で育った練馬大根を50本程度引き抜き、母本となる種取り用大根を20本選定、異品種との交雑防止のためハウスに再定植しました。毎年この作業を繰り返すことで、より安定した練馬大根の種子が継承されていくとのことです。白石さんから、「母本選定では、練馬大根の特徴である、すらりとして尻細のものを選ぶことがポイント。」との説明をいただきました。

「JA世田谷目黒の等々力体験農園を訪問しました」 日時:2023年12月8日 場所:東京都世田谷区

JA世田谷目黒が、本年9月に東急大井町線の等々力駅から徒歩4分の場所に開設した等々力体験農園を訪問しました。

等々力体験農園は、都市農地の維持に積極的なJA世田谷目黒が、近隣住民に農作物を作る体験をしてもらうことを目的として、都市農地貸借円滑化法により農業者から農地を借受けて開設しました。体験農園では、園主や講習会による栽培指導を行っており、種子、苗、農具等も用意されているので、新鮮な野菜作りを手軽に楽しむことができます。

体験農園は日当たりが良く、大根、ブロッコリー、カリフラワー、キャベツなどの秋冬野菜が、元気に育っている様子が見られました。

JA世田谷目黒体験農園案内ホームページ

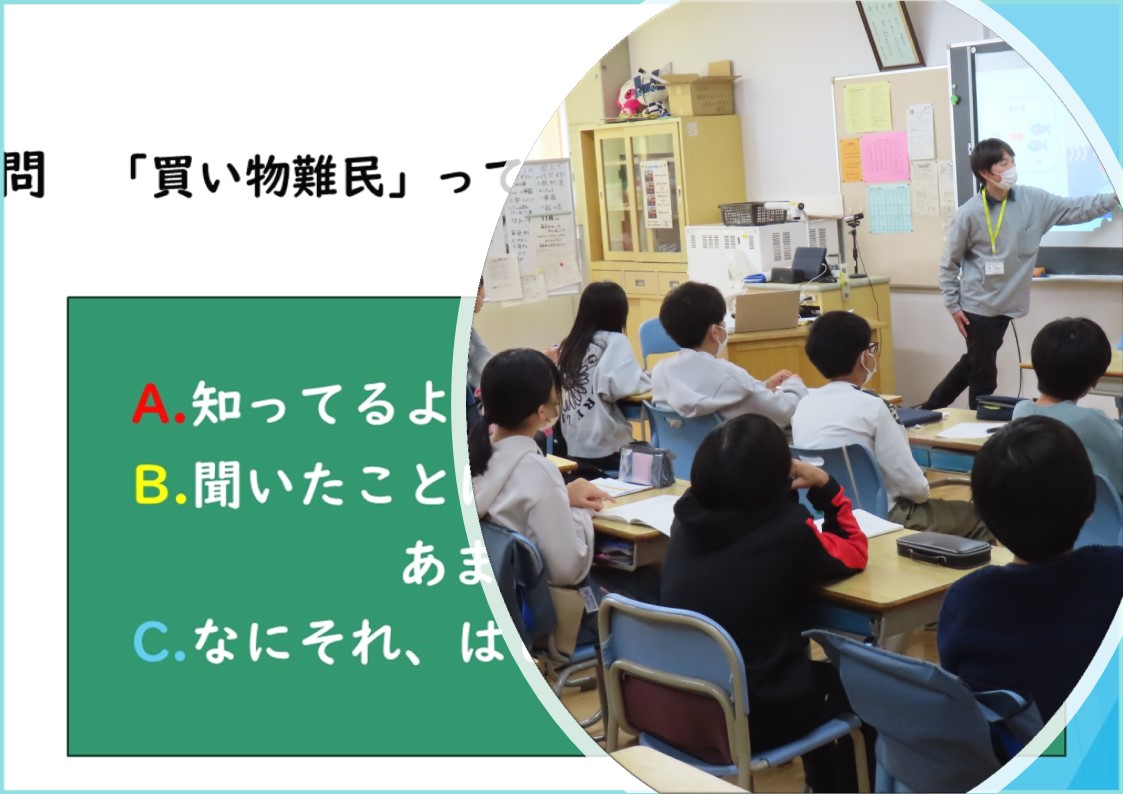

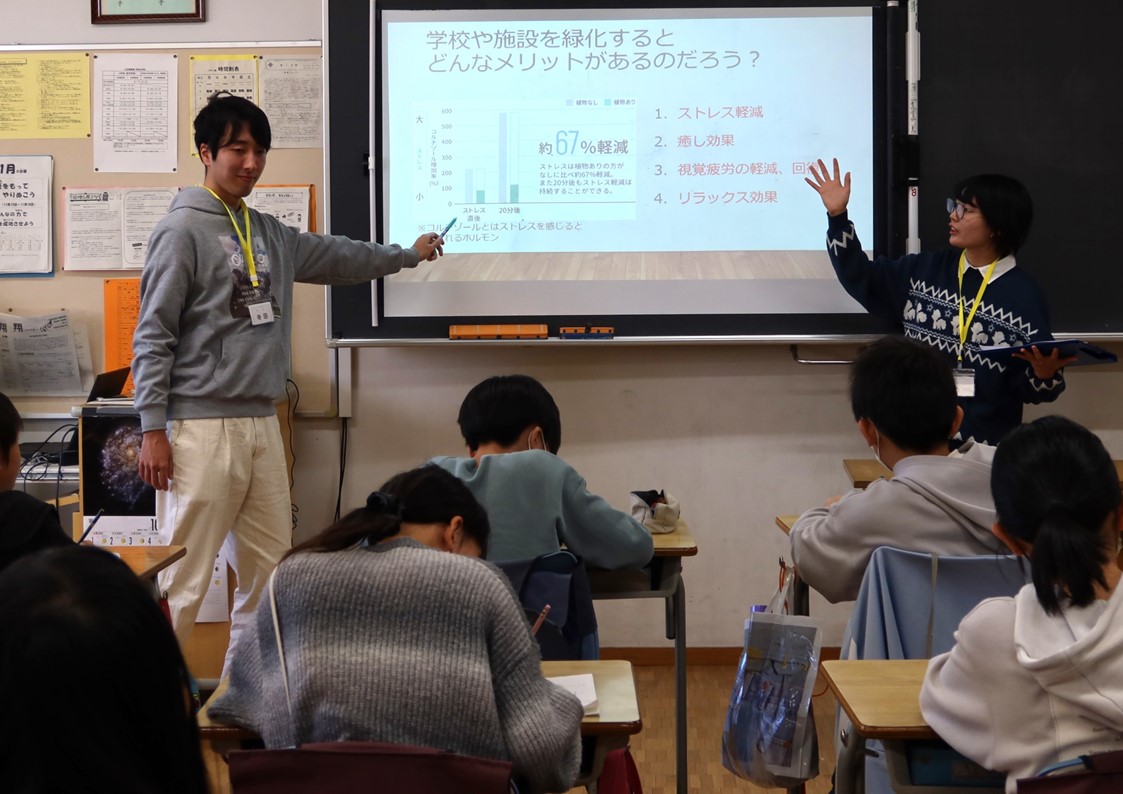

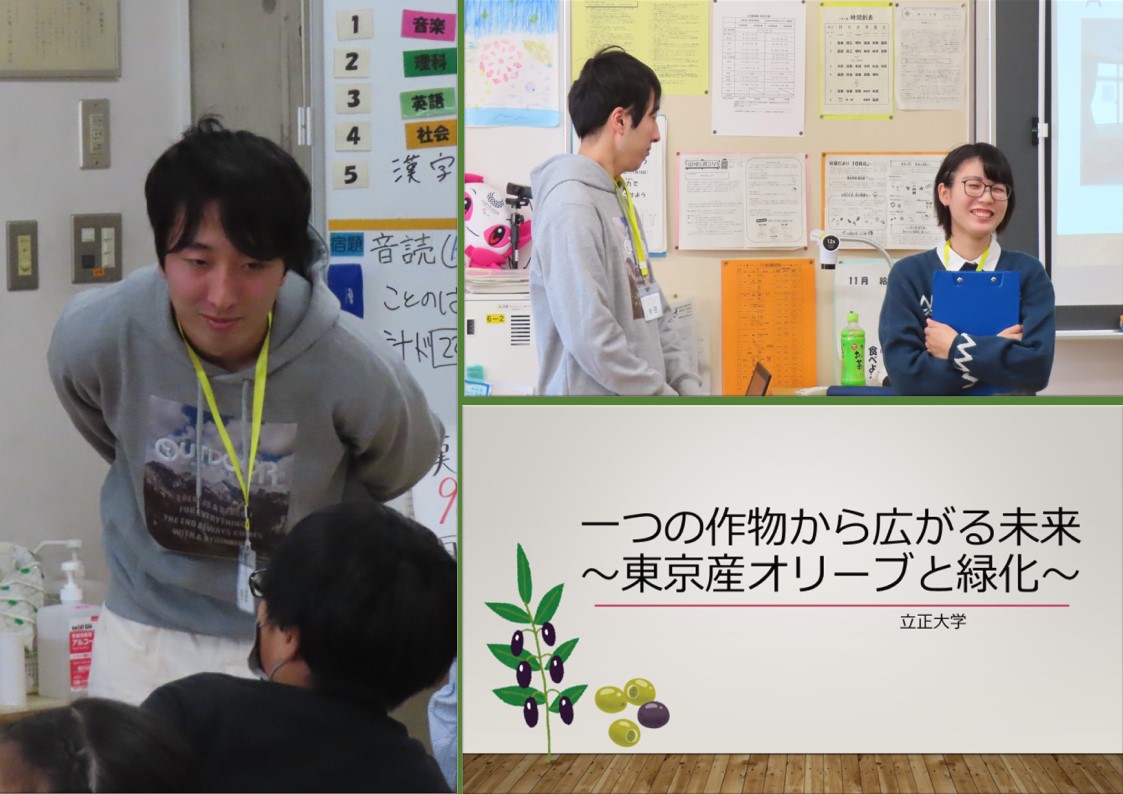

「小学生に都市農業を伝える~アウトリーチ活動2023」 日時:2023年11月14日 場所:東京都品川区

11月14日に品川区立第一日野小学校で、立正大学西谷ゼミの学生が6年生に対して都市農業を伝えるアウトリーチ活動を行いました。

この活動は、大学生が都内(練馬区、三鷹市、稲城市)の農家において行われたフィールドワーク(東京都拠点企画)に参加し、「見る・触れる・感じる」とした学びの場で得たことを小学生に向けて授業で教えるものです。

大学生は、生産者から学んだ(ア)都市にある農地の実態(イ)たい肥を触った体験(ウ)農福連携の取組(エ)地産地消(オ)農地の防災機能(カ)買い物弱者の問題など、

都市農業の課題や取組について、パワーポイントを活用した資料とクイズを交えながら小学生が分かりやすく学べるように工夫した授業を行いました。

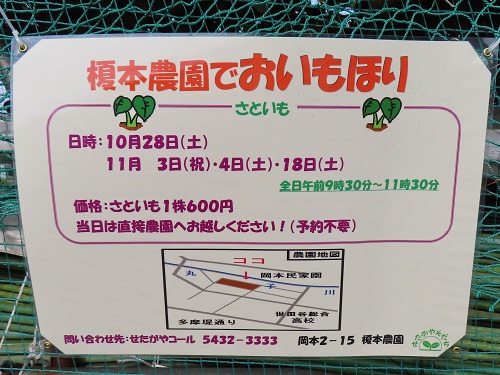

「世田谷区の新規就農者榎本さんを訪問しました」 日時:2023年11月6日 場所:東京都世田谷区

令和4年4月に世田谷区で新たに就農した榎本順一さん、春香さんご夫妻を訪問しました。順一さんのご両親が高齢になったことをきっかけに親元で農業を始めました。

順一さんはご両親とともに家族4人で、約30アールほどの農地で少量多品種の野菜を生産しており、JAの直売所や自宅の庭先で販売しています。また、近隣の住民向けにさといもやブルーベリーなどの収穫体験も行っています。

今後は、直売所に置かれていない芽キャベツなども生産し、他の生産者との競合を避けていきたいと語っていました。残された農地を次の世代に受け継いでいくとともに、世田谷の農業をより多くの人に知ってもらいたいとの思いで日々の農作業を行っています。

「東京味わいフェスタ2023~TASTE_of_TOKYO~」

日時:2023年10月27日~29日 場所:東京都内(丸の内、有楽町、日比谷、豊洲)

10月27日~29日に東京産の食材を使った料理を味わい、体験することで「農」や「食」の多彩な魅力を発見するイベント「東京味わいフェスタ2023~TASTE_of_TOKYO~」が行われました。

関東農政局消費生活課と東京都拠点は、豊洲エリアの農業ひろばにて「みどりの食料システム戦略を知ろう!」を出店し、来場者に「みどりの食料システム戦略」の説明とアンケートを行いました。アンケート結果では、暮らしの中で日頃から「食料の安定供給」「環境保全」に関心を持っていること、環境負荷を低減するため「食品ロスの削減」に取り組んでいること、新たに取り組みたいこととして「食品ロス」「近い産地の食品を選ぶ」などの回答が多くみられました。

「特別展示:練馬区~生きた農業~」 日時:2023年10月2日 場所:東京都江東区

東京都拠点では、東雲合同庁舎1階「食のひろば」展示室で都内の農産物や地域の情報などを紹介した展示を行っています。

今回は東京都練馬区に焦点をあてた、「練馬区~生きた農業~」の特別展示。練馬区で生産されている農産物やイベントを紹介しています。

練馬区には多くの農地があり、「環境保全」、「防災」、「教育」、「福祉」などに活用されています。豊富な生産力を誇るとともに、都市における生活の質をより豊かにする農のあり方を、“生きた農業”として常に発信しつづけています。

令和5年11月19日、東京都立光が丘公園(練馬区)において、【買う】、【食べる・体験する】、【話す・学ぶ】をテーマに「全国都市農業フェスティバル」が開催されます。「都市農業の魅力」を広く発信するイベントに、全国の自治体と農業者が集まり、農産物販売、食事、親子で楽しめる体験コーナーや講演会などが行われます。秋を楽しみながら足を運んでみてはいかがでしょうか。

展示には、練馬区都市農業課にご協力いただきました。(展示期間は10月上旬~11月中旬)

全国都市農業フェスティバル

「世田谷区農福連携農園を取材しました」 日時:2023年9月20日 場所:東京都世田谷区

世田谷区では、区内の農地保全と障害のある方の就労促進、工賃向上を図るため、令和3年度より農福連携事業に取り組んでいます。障害のある方とともに農園管理を行い、農作業体験会の実施や収穫した人参やたまねぎ等の農産物およびジャム等加工品を開発しています。

取材当日の園内では、枝豆、なす、サトイモなどの作物が栽培されており、障害のある方がパクチーの播種を行っていました。また、障害者施設利用者による「サトイモとり」の農作業体験会が開催されていました。

区では今後、農園を通じ障害者施設や地域の方々との交流を進め、障害のある方への理解・雇用の促進に繋げていきたいと語っていました。

世田谷区ホームページ(世田谷区は農福連携事業に取り組んでいます。)

「大学連携:「川清園」地道な努力が美味しさに繋がっています。」

日時:2023年9月12日 場所:東京都稲城市

東京都拠点は、大学連携の取組として、川島幹雄さん(稲城市)の「川清園」(果樹生産農家)においてフィールドワークを行いました。

立正大学(西谷ゼミ)、法政大学(チームエシカル)の学生が参加。

川島さんからは「農園の紹介」、「栽培方法」、「梨のブランド化」、「多摩地域の買い物困難者」などを説明。学生から、「販売するためのアピールを含めた取組」、「梨やぶどう栽培の苦労」、「買い物困難者へのサポート」などの質問がありました。

畑では、たわわに実る梨とぶどうの下、地道な努力が梨やぶどうの美味しさに繋がっていると感じたフィールドワークでした。

川清園(稲城市)川清園instagram

このフィールドワークの経験をもとに、11月14日に品川区立第一日野小学校で、立正大学の西谷ゼミの学生が6年生に対して都市農業(川清園:稲城市)を伝えるアウトリーチ活動を行いました。

「関東大震災から100年の節目、災害の備えとして。」日時:2023年9月1日 場所:東京都

※左の写真は、「練馬区立高松みらいのはたけ」に設置している防災兼用農業用井戸です。

右の写真は、(気象庁ホームページ)「関東大震災の写真集:さまざまな被害写真」を加工して作成しています。

今年は、関東大震災から100年目。

近年、地震や台風だけでなく、線状降水帯による大雨災害が頻繁に起こっています。この時期に、防災グッズやハザードマップ、避難場所・避難経路などの確認を行っている家庭も多いと思います。

都内では、災害の備えとして、農家と地方自治体が協定を結び、「防災兼用農業用井戸」や「防災協力農地」を整備しています。「防災兼用農業用井戸」は、災害発生時に周辺住民への生活用水等供給源として、「防災協力農地」は、災害時の避難場所として利活用できることとなっています。

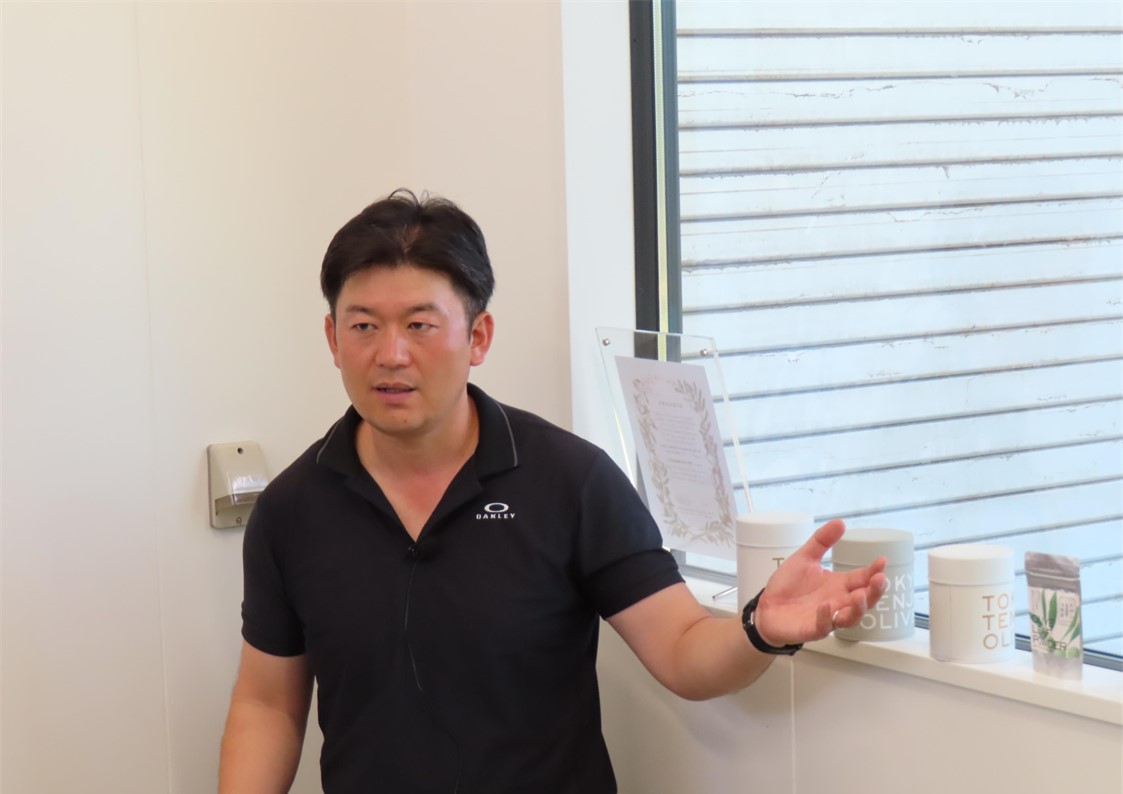

「大学連携:「天神山須藤園」まちなかに根付く。」日時:2023年8月29日 場所:東京都三鷹市

東京都拠点は、大学連携の取組として、須藤金一さん(三鷹市)の「天神山須藤園」(植木生産農家)においてフィールドワークを行いました。

立正大学(西谷ゼミ)、明治大学(池田ゼミ)の学生が参加。

須藤さんからは「農園の経営」、「植木生産農家とは」、「6次化商品の取組」などの説明があり、学生たちは興味深く聞いていました。

ほ場では、挿し木の栽培、まちなかオリーブプロジェクト、馬糞のたい肥などについて説明を受け、「見て・触って・感じる」体験ができました。

須藤さんは、収穫したオリーブを原料としたオリーブオイルを販売するため、自らオリーブオイルソムリエの資格を取得したそうです。

天神山須藤園

このフィールドワークの経験をもとに、11月14日に品川区立第一日野小学校で、立正大学の西谷ゼミの学生が6年生に対して都市農業(天神山須藤園:三鷹市)を伝えるアウトリーチ活動を行いました。

「大学連携:「ベジファームかのん」から学ぶフィールドワーク」日時:2023年8月22日 場所:東京都練馬区

東京都拠点では、大学連携の取組として高橋範行さん(練馬区)の農園「ベジファームかのん」にてフィールドワークを行いました。

立正大学(西谷ゼミ)、明治大学(池田ゼミ)、法政大学(チームエシカル)の学生が参加。

高橋さんから「農園の紹介」、「熟成したサツマイモの加工販売」、「農作業の人手不足解消と障がい者のやりがいを感じられる農福連携」、「都市農業」等の説明をしたのち、(ア)障がい者への作業指示の仕方、(イ)肥料価格の高騰時における対応、(ウ)生鮮販売と加工販売の収益と販路を広げる工夫などについて、学生との意見交換を行いました。

ベジファームかのん

このフィールドワークの経験をもとに、11月14日に品川区立第一日野小学校で、立正大学の西谷ゼミの学生が6年生に対して都市農業(ベジファームかのん:練馬区)を伝えるアウトリーチ活動を行いました。

「特別展示~清瀬市☆農ある風景きよせの自慢」日時:2023年8月21日 場所:東京都江東区

東京都拠点では、東雲合同庁舎1階「食のひろば」展示室で都内の農産物や地域の情報などを紹介した展示を行っています。

今回は東京都清瀬市に焦点をあてた、「清瀬市☆農ある風景きよせの自慢」の特別展示。清瀬市が発行する『清瀬市市内散策直売所マップ』では、四季折々の新鮮な農産物が楽しめる直売所を紹介しています。

清瀬市内には「清瀬ひまわりフェスティバル」や「キヨセケヤキロード」など、都内にありながら自然と調和した風景が残っています。見どころある四季の風景を楽しみながら散策してみてはいかがでしょうか。

展示には、清瀬市産業振興課にご協力いただきました。(展示期間は8月中旬~9月下旬)

清瀬市市内散策&農作物直売所マップ

「伝統野菜「練馬大根」の種子採取の様子を取材しました」日時:2023年7月26日 場所:東京都練馬区

かつて「練馬といえば大根、大根といえば沢庵漬け」とまで称された練馬大根も沢庵漬けを初めとした大口需要の減少、食生活の洋風化、都市化による農地の減少などにより昭和30年ころには栽培が衰退。以降、ほとんど出回ることはなくなりました。

練馬区では平成18年度から伝統野菜練馬大根を次世代につなぐ取組として「伝来種保存事業」を行っています。7月26日に区内で種子用の大根を生産する渡戸章さん、白石好孝さん、五十嵐透さんの協力により種子の採取作業が行われました。

当日は暑い中での作業でしたが、練馬区役所、JA東京あおば等の職員の協力を得て、例年並みの約9万粒の種子が採取されました。

今回採取した種は、練馬区内の保育園や幼稚園、小中学校などに配布し、食農教育や地元文化の伝承に活用されます。

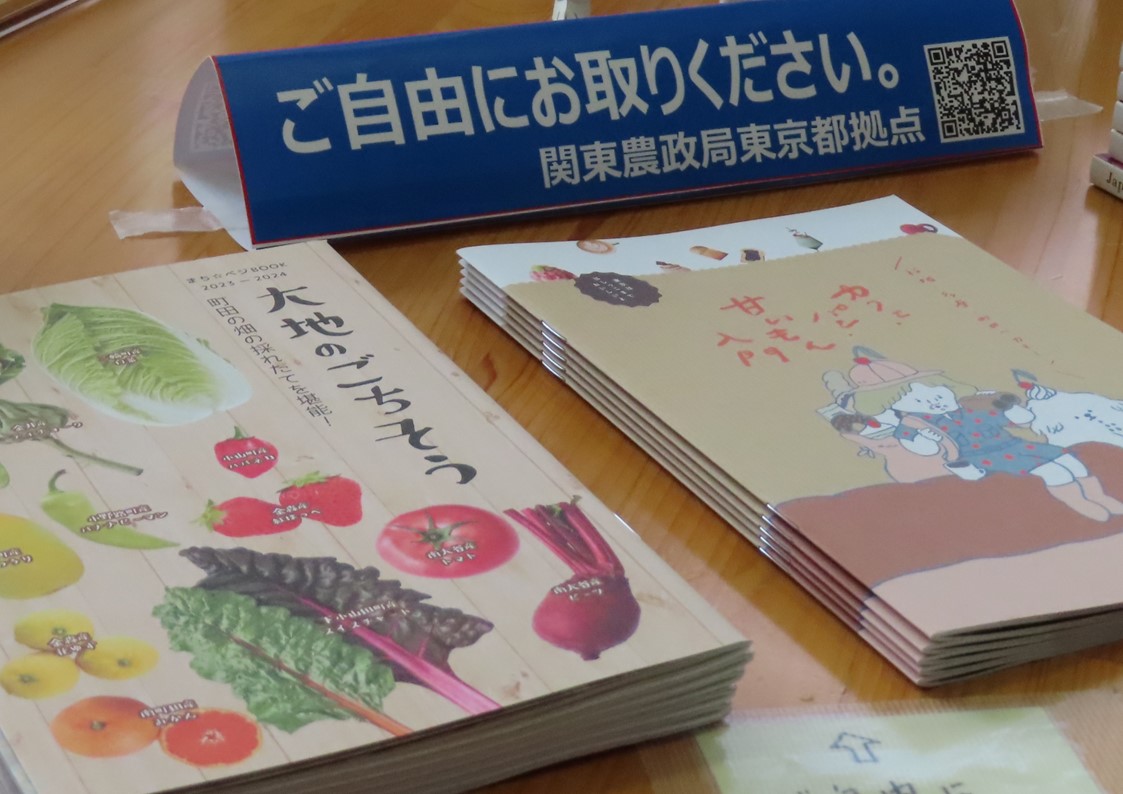

「特別展示~町田市★まちだってこんなまち~」日時:2023年7月3日 場所:東京都江東区

東京都拠点では、東雲合同庁舎1階「食のひろば」展示室で都内の農産物や地域の情報などを紹介した展示を行っています。

今回は東京都町田市に焦点をあてた、「町田市★まちだってこんなまち」の特別展示。町田市が発行する農業情報誌『まち☆ベジBOOK』には、農産物直売所、イベント(町田市農業祭)、町田市産農産物を使用した料理を提供しているお店などを紹介しています。

『まち☆ベジBOOK』を片手に、親子で「農さんぽ」や「農業体験」など、季節ごとの風景を楽しんでみてはいかがでしょうか。

今回の展示は、町田市農業振興課にご協力いただきました。(展示期間は7月上旬~8月中旬)

まち☆ベジBOOK 大地のごちそう

「化学肥料の替わりに100%酒粕で米づくり」日時:2023年6月22日 場所:東京都羽村市

羽村市で、コシヒカリを生産する清水亮一さんにお話しを伺いました。

清水さんは、近隣の酒造メーカーと連携し、自身が生産したコシヒカリ100%の日本酒「はむら」を委託製造。日本酒の一部となる仕込み水にも、地下水を汲み上げる羽村市の水道水を利用するなど羽村市産に拘った地酒です。

コシヒカリ栽培では、日本酒の製造過程において発生する「酒粕」を化学合成肥料の替わりに手作業で散布しています。労力は掛かりますが、肥料コストを削減するとともにサステナブルな農業を実践しています。

清水さんのお米と日本酒は、羽村市のふるさと納税返礼品にもなっています。

日本酒「はむら」販売はじめました(羽村市観光協会)

「都市農地貸借円滑化法で生産緑地の保全」日時:2023年6月22日 場所:東京都羽村市

都市農地貸借円滑化法を活用し、羽村市で生産緑地11aを借りて営農する宮川陽一さんを訪ねました。

宮川さんは、これまで約30aの農地でとうもろこし、枝豆、さといもなど多品目の野菜を生産していました。昨年から自宅付近の生産緑地を借り受けたことにより、直売所への出荷量を増やしています。また、化学肥料・化学農薬の使用を減らす「東京エコ25」にも取り組んでいます。

「小平市の植物工場(有)東京ドリームと意見交換を行いました」日時:2023年6月21日 場所:東京都小平市

小平市の(有)東京ドリームを訪問し、代表取締役社長の佐藤奈穂子氏と意見交換を行いました。

佐藤さんは令和4年9月に、先代の父浅見三二氏より代表取締役社長を受け継ぎ、植物工場において農薬不使用で高品質のレタスを栽培しています。生産したレタスは「洗わずそのまま食べられる」、「天候に左右されず年間通じて安定して使える」と評価されており、関東各地で業務用として利用されているほか、地元でも好評を得ているとのことです。

今後は、これまで先代の築いた農業を継承しつつ、農業医療福祉連携事業にも取り組んでいきたいとのお話を伺うことができました。

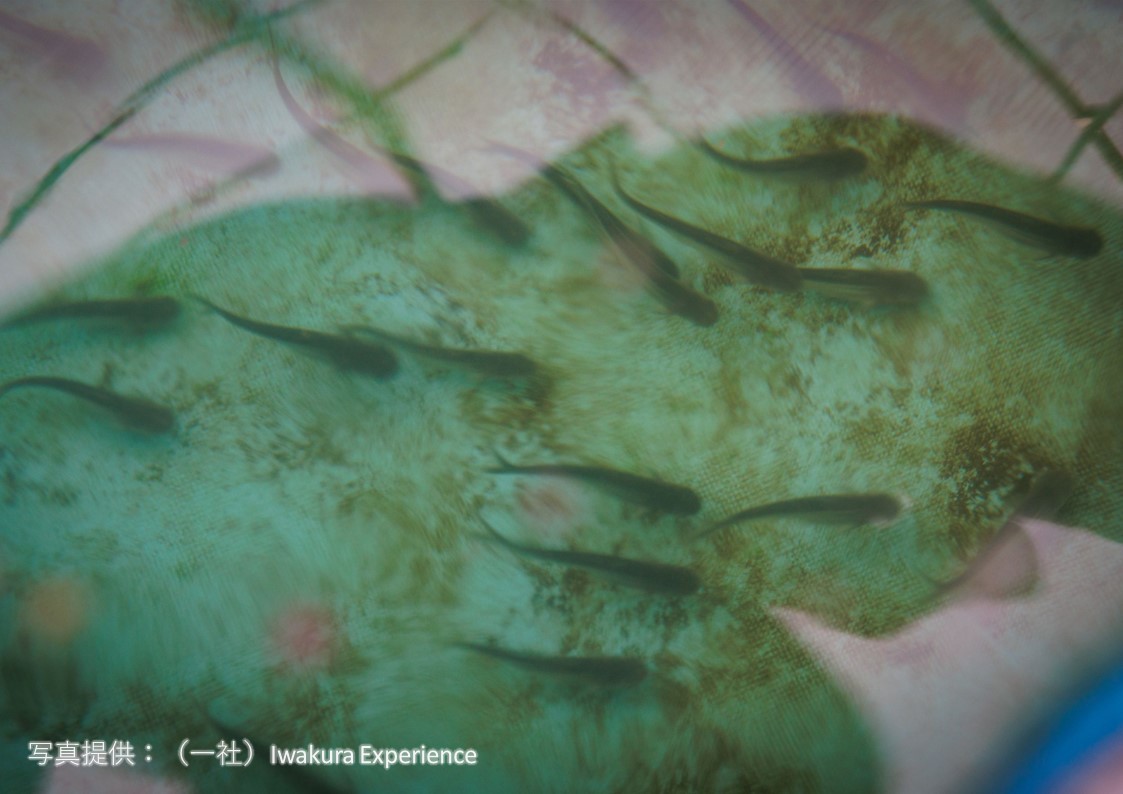

「青梅市のアクアポニックス取組者と意見交換を行いました」日時:2023年6月15日 場所:東京都青梅市

青梅市の(一社)Iwakura Experience(代表:本橋大輔)と意見交換を行いました。(一社)Iwakura Experienceは、青梅市の温泉地である岩蔵地域の振興のため様々な活動を行っています。

その中で、水耕栽培と養殖を掛け合わせた「アクアポニックス」をサンシャイン水族館との共同事業で昨年から始めています。具体的には魚の排泄物を微生物が分解し、植物がそれを栄養として吸収、浄化された水が再び水槽へと戻ることで生産性と環境配慮の両立ができる仕組みです。リーフレタスやミント、ワサビ菜などの葉物野菜とエディブルフラワー(食用花)を主に生産しています。

生産された野菜にはオリジナルのシールを貼り、消費者への認知向上と、水耕栽培×養殖として付加価値を付けた販売をしています。

意見交換で農場長の繁昌氏よりアクアポニックスによる生産が農業として認知されていないことから農用地では取り組めないことや、水の成分との野菜の相性などの課題があることなどについて説明がありました。また、今後、岩蔵地域を訪れた人に見て、触って、体験してもらうことを通じて岩蔵地域の振興を図りたいとのお話を伺うことができました。

(一社)IwakuraExperience

「JA八王子が取り組む移動販売」日時:2023年6月13日 場所:東京都八王子市

JA八王子経済センターを訪問し、同JAが実施している移動販売について説明を受け、意見交換を行いました。

移動販売は、5年ほど前から実施しており、JAとして農産物のPRや農家の所得向上を図る取り組みに加え、地域貢献にもなることから取り組んでいるとのことです。

意見交換では、「移動販売は地域や行政からの要望を受け実施しています。地域の商店街が無くなって買い物をするのが困難な方への支援になればとの思いで行っています。」とのお話を聞くことができました。

JA八王子が取り組む移動販売

「気軽に農を体験!練馬区立高松みらいのはたけ」日時:2023年6月13日 場所:東京都練馬区

「練馬区立高松みらいのはたけ」は、農の景観を区民とともに育て・守る畑をコンセプトに令和5年3月20日に開園しました。「見る・触れる・楽しむ」体験を通じ、「農」を体験することができます。種まきや間引き、収穫体験などのイベントも開催されています。土日には練馬区の公式アニメキャラクター「ねり丸」やJA東京あおばの「たねりん」などが描かれたラッピングトラクターに乗って写真撮影が可能とのこと。取材当日は、かぼちゃ・ピーマン・ブルーベリーなど約10品目を超える作物を見ることができました。みなさんも立ち寄ってみてはいかかでしょうか。

練馬区立高松みらいのはたけ

「復活~奥多摩わさび~」日時:2023年6月 場所:東京都西多摩郡奥多摩町

奥多摩町は東京都西部に位置し、豊かな自然に囲まれています。

日本原産のわさび(山葵)が特産品の1つで、この地域の清流を利用して栽培される良質な水わさびは、「奥多摩わさび」と呼ばれ、江戸時代には徳川将軍家に献上されていました。

2019年の台風19号に伴う豪雨により、わさび田が甚大な被害を受けましたが、3年間の工事の末、復旧が完了しました。

大自然が広がる森の中、復旧されたわさび田では「奥多摩わさび」が栽培され、薬味やわさび漬などの加工食品として町の各所で購入できます。(写真提供:奥多摩町)

「 ”ボイセンベリー”深紫色の甘酸っぱい果実」日時:2023年5月31日 場所:東京都稲城市

ボイセンベリーは、キイチゴ属の交雑種のひとつで原産地はカリフォルニア(アメリカ)。6月上旬から7月上旬にかけて収穫されます。熟した深紫色の実は適度な甘みのある爽やかな味で、赤い実は未熟で酸味を強く感じます。また、小さい種はあるもののそのまま食べることができます。

ボイセンベリーは「ベリーの宝石」と呼ばれ、ビタミン、ミネラル、ポリフェノールをはじめ、様々な栄養成分を豊富に含み、実が柔らかく日持ちがしないため、ジュースやジャムとして加工されています。近年では、抗酸化作用や美肌効果について注目もされています。

東京都内での栽培は珍しく、あまり知られていないボイセンベリー。収穫中の川清園(稲城市)で撮影させていただきました。

「 都市農地貸借円滑化法を活用して行政区域を越えて営農」日時:2023年3月27日 場所:東京都足立区

都市農地貸借円滑化法を活用して足立区で生産緑地17aを借りて、営農している葛飾区在住の石田栄作さんを訪ねました。

石田さんの自宅から該当の農地までは距離が10kmほどあるものの元々パイプハウスが設置されており、そのまま利用できるところが気に入り借りたそうです。今回、行政区域を越えて生産緑地が借りることができたのは、JA東京スマイルをはじめ行政関係者の支援によるところが大きかったとのことです。

現在ハウス内では、アスパラガスの収穫が一段落し、ミニトマト苗の定植を終えたところです。露地では夏野菜の作付も始めるとのことです。

「 若き生産者のリーダー。都心からの発信力」日時:2023年3月27日 場所:東京都練馬区

練馬区のさかい農園に訪問し、生産者の洒井雅博さんにお話を聞きました。

住宅に囲まれた農園には、季節の野菜やブルーベリーなどを栽培している癒やしの空間がありました。

収穫した新鮮な野菜は、農園に併設しているコインロッカー式の自動販売機や、練馬区役所の一角にある「がむしゃらカフェ」で販売しています。また、ブルーベリーの摘み取り農園は、消費者に憩いの場を提供しています。Facebookには、EXILEのメンバーが農園に来て、練馬大根を見てもらったとありました。スゴイ!!

洒井さんは、JA東京青壮年組織協議会の委員長として、農林水産省との意見交換や関東農政局幹部の視察などに協力頂いている若き生産者のリーダーです。

さかい農園facebook

「 ”野菜に合うワイン”をコンセプトとして」日時:2023年3月10日 場所:東京都練馬区

練馬区大泉学園に都内初のワイナリーを開いた「東京ワイナリー」を訪問し、代表の越後屋美和さんにお話を聞きました。

2014年にワイナリーを立ち上げて9年目。大田市場で野菜の仲卸の仕事をしていた際、都市に根付いた農業が面白いことへの気づきがあったそうです。

ワイナリーを始めた理由は、東京野菜を元気にしたい、荒廃する都市農地を少しでも減らしたい、いろいろな人に東京の農業を知ってもらいたい、ワインが好きだった(一番の理由?・・笑)など。”野菜に合うワイン”をコンセプトに、地域のマルシェにも精力的に参加しながら、これからも人との結びつきを大切にしたいとのことでした。

現在は、都内8箇所の農地で醸造用のブドウの栽培をしているということなので、今回は、東京都拠点とお付き合いのある法政大学の井上さんも一緒に、ブドウ農園とワインの醸造所を見学させていただきました。

東京ワイナリー

「真っ赤なトマトがたくさん実ってます」日時:2023年3月10日 場所:東京都練馬区

練馬区の山口トマト農場(生産者:山口卓さん)にお邪魔しました。ハウスの中ではトマトがいっぱい育っていました。

山口さんによると、ヤシガラパックから人工培地による低段密植短期栽培(8段くらい)へと栽培方法を切り替えたそうです。また、そのトマトが一般社団法人日本野菜ソムリエ協会によるサミット2023年2月度で、銀賞を受賞。評価員コメントも、バランスが良くうま味がすごい、後味すっきりなど大好評です。

山口トマト農場のトマトは、甘くておいしいと評判です。ハウスに併設しているコインロッカー式の販売機で販売をしていますが、午後には売れ切れてしまうこともあるほど大人気です。3回目の訪問で初めてトマトを購入できました。やはり、甘いです。

「満足度を高めるためへの挑戦」日時:2023年3月3日 場所:東京都瑞穂町

瑞穂町で営農している「近藤ファーム代表の近藤剛(ごう)さん」を訪問しました。

近藤ファームは東京都内全域の学校給食に野菜を納品しています。学校給食の栄養士さんによる口コミ等によって近藤ファームの野菜への高い評価が広がっていると感じており、これからも学校給食のニーズに応えられるよう力を入れていきたいとのことでした。

また、JGAP認証(ネギ、コマツナ、サツマイモ、キュウリ)、東京都エコ農産物認証(ネギ、コマツナ、サツマイモ、キュウリ、キャベツ)を取得するなど環境に配慮した営農にも取り組んでおり、令和3年度全国優良経営体表彰(担い手づくり部門)経営局長賞などを受賞したほか、毎年地元の瑞穂農芸高校の学生をインターンシップとして受け入れるといった活動を行っています。

近藤剛さんは、食育の教材などを発信する活動や、2月に開催された「食育推進フォーラム2023 ~食育キーパーソンに学ぶ!これからの食育とその実践~」のパネリストでも活躍しているステキな方でした。

近藤ファーム

「『みどりの食料システム戦略』交流会~Z世代が考える未来の食と農~」

日時:2023年2月8日 場所:東京都江東区

東京都拠点では、大学との連携に取り組んでいます。

「みどりの食料システム戦略~Z世代が考える未来の食と農~」をテーマとし、同じZ世代の大学生と農林水産省の若手職員とのディスカッションを中心とした交流会を開催しました。

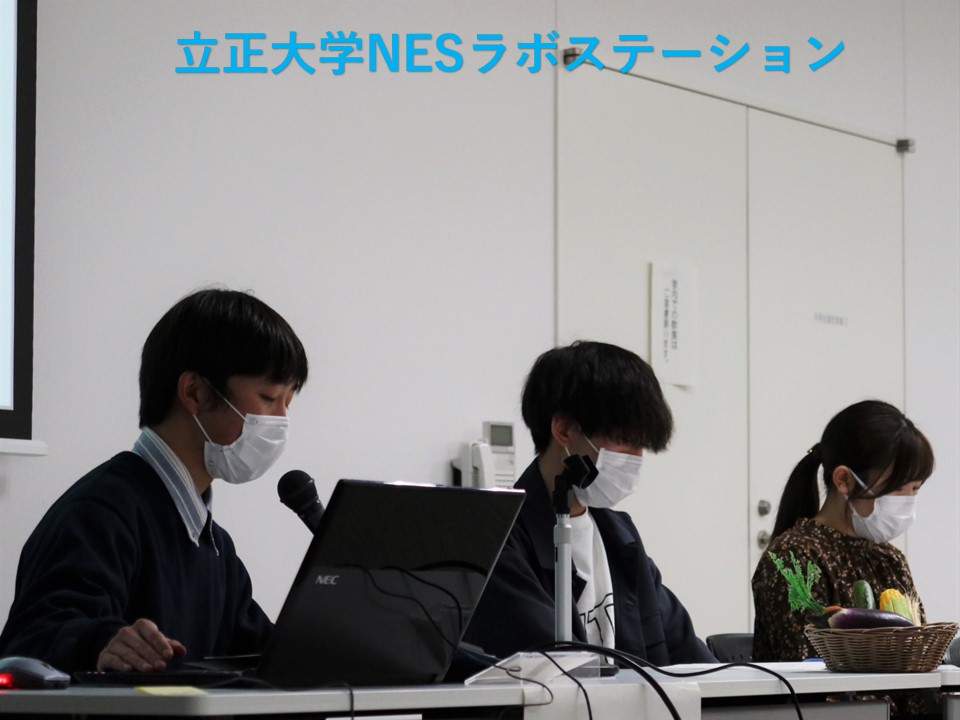

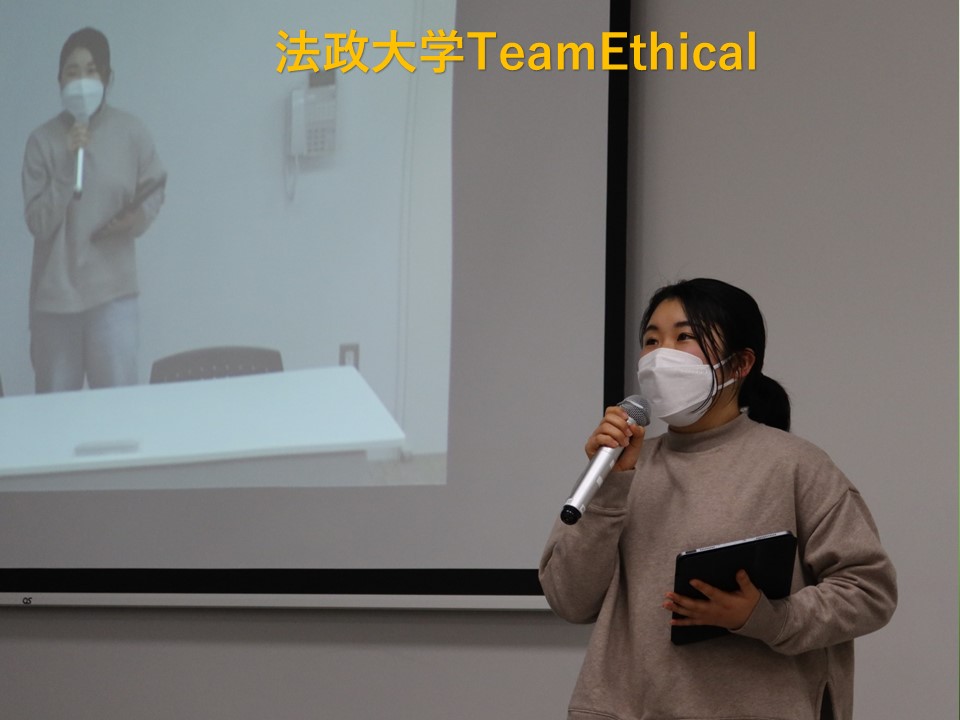

交流会には、立正大学、法政大学、国際基督教大学のメンバーが参加。

立正大学(NESラボステーション)からは、フィールドワークの学びを小学生に「食と農」をテーマとした出前授業を行う「Z世代が考える!『未来の都市農業教育』プロジェクト」について、法政大学(TeamEthica)からは、「大学近隣地域の食材を生かしたコラボ活動」について、国際基督教大学(HONEY_PROJECT)からは、「ミツバチの循環システム」についての発表がありました。

翌日、参加した学生のSNSに「貴重な学びの機会をありがとうございます」とのメッセージがアップされていました。Z世代の情報発信はスゴイですね。

「第71回関東東海花の展覧会」日時:2023年1月27日 場所:東京都豊島区

サンシャインシティ文化会館(池袋)において、「第71回関東東海花の展覧会」が2023年1月27日~29日の期間で開催されました。この展覧会は、花に対する理解を深め、花の消費拡大を図ることを目的とした日本最大規模の伝統ある花の展覧会です。

花の華やかな香りが会場一杯に漂っていて、幸福感を味わえました。花にはストレスを和らげる、モチベーションを上げるなど、心にゆとりや癒やしをもたらしてくれる効果があるそうです。

農林水産省では、「フラワーバレンタイン」を紹介しています。花はいろんな愛のカタチを表現できる自由なラブレターです。みなさんも恋人、友達、家族などに花を贈ることで自由に気持ちを伝えてみませんか。

「法政大学TeamEthical(チームエシカル)」日時:2023年1月26日 場所:東京都町田市

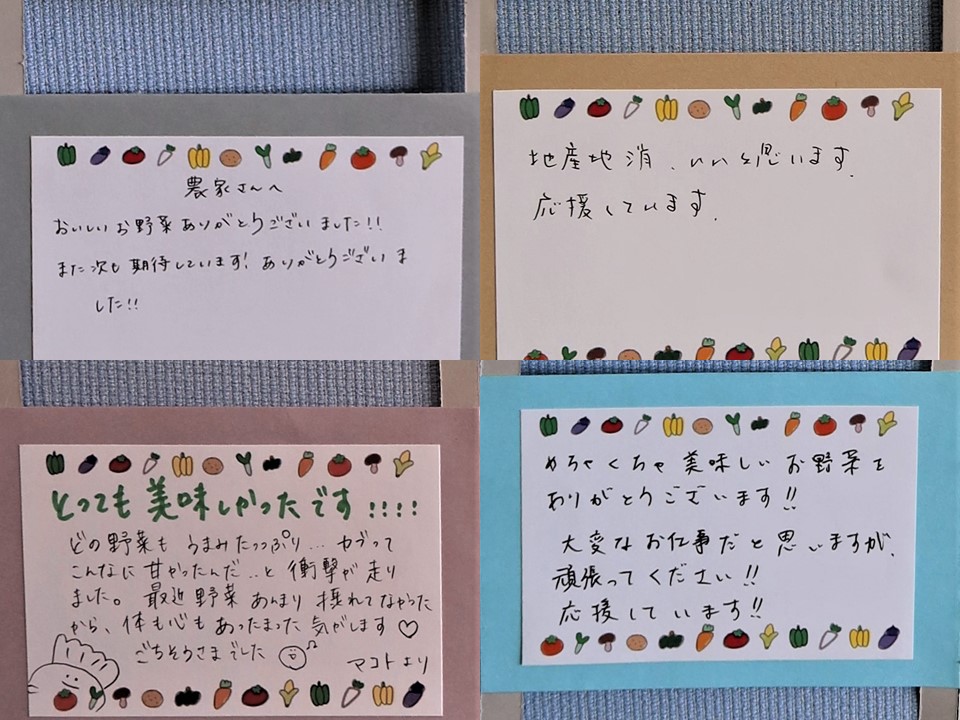

法政大学多摩地域交流センターにおいて、「ホーセーイノベーションクラブTeamEthical」の皆さんにお話しを聞きました。

JA町田市と連携し、地元野菜を使用した学食メニューの企画・販売や、キャンパス内で地元野菜の販売会を開催するなど、学生が地域の農業を身近に感じられる取組を行っているとのこと。

また、高齢者支援センターと連携し、近隣団地の高齢者へお弁当を作成・配達する取組では、食を通して地域住民と交流する貴重な体験となったようです。

今後もZ世代による「食と農」を結ぶ活動や情報発信に注目です!

「東京チェンソーズ~先人の思いを胸に、山のいまを届けます。山村地域の発展のために~」

日時:2023年1月12日 場所:東京都檜原村

東京チェンソーズ代表である青木亮輔さんを訪問しました。

東京チェンソーズは、補助金に頼らない「小さくて強い林業」の実現を目標としています。山に付加価値をつけることや森林管理の人材育成にもなるため、FSC認証(適切な森林管理を認証する国際的な制度)を2017年に取得。「森デリバリー」という木の商品の直接販売やワークショップの開催、遊休森林活用をするための会員制アウトドアフィールド「MOKKINO MORI」の取組等を行いながら山村地域の発展を進めています。

森林には、「底知れない生命力を引き出してくれる」ようなパワーを感じます。

東京チェンソーズ

「ブバルディア ~ 花言葉は「交流」「親交」「情熱」」日時:2023年1月 場所:東京都大島町

海底噴火によって生まれた東京都大島町は、ブバルディアの国内屈指の生産地です。

花名は『フランスのルイ13世の主治医であった、王室庭園長の「シャルル・ブバール」の名前』が由来となっています。和名では、「管丁字(カンチョウジ)」と言われ、花びらが4枚に分かれて咲く姿が「チョウジ」の花と似ており、つぼみが「管」のように細長いことが由来です。

研究によって多くの品種が生み出され、現在約50種。花色は赤、白、ピンク、朱色など。開花時期は10月~4月ですが、電照や遮光することで、年間流通ができています。

先が4つに割れて花開している形が十字架に見えるので、“結婚式でのウェディングブーケ”によく入っているお花です。

これまで多くの交配種が生まれてきたので、「交流」「親交」「情熱」など“他者同士の結びつきの象徴”を示す意味合いを持つことが、「花嫁の花」とも言われているそうです。

伊豆大島ブバルディア生産者部会

各年別リンク

2022年フォトレポートギャラリー2021年フォトレポートギャラリー