1.近代までの開発【事業に至る経緯】

古代の開発

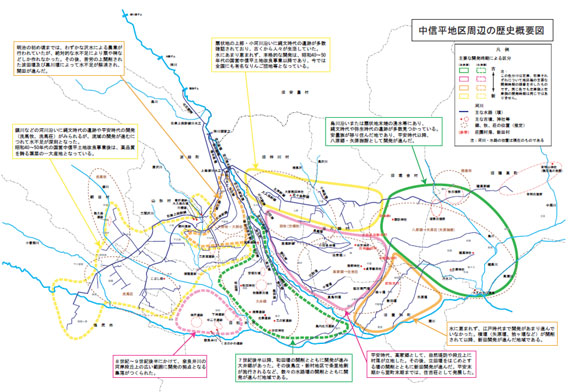

中信平地区の水利開発の歴史は古く、平安時代にはすでに大規模な水路が引かれていたことが分かっています。平安中期に編纂された『和名抄(わみょうしょう)』には、松本市周辺に大井郷という郷(律令制における末端の行政区画)が記されていますが、この大井郷は、7世紀(8世紀とも言われています)、梓川(あずさがわ)から取水する大井堰(現在の和田堰)の開削とともに開発されたといわれています。その範囲は新村・和田・島立・島内(いずれも松本市)と考えられており、島立、新村には条里制も施行されていたようです。日本で最古の用水は、607年に聖徳太子が築造した五ヶ井用水(ごかゆようすい:兵庫県加古川市)といわれていますが、この和田堰もそれと競うほど古い歴史を持っていることになります。

また、この頃、梓川左岸では、扇状地末端の湧水を集めた男女沢(おめざわ)堰や、黒沢川(くろさわがわ)の自然流下を利用した原始的水路を使用し、農業が行われていたようです。本格的な開発が行われるようになったのは、中世に入ってからのことです。

中世以降の開発

中世に入ると、安曇野(あずみの)には、約2,000haに及ぶ広大な「矢原御厨(やばらみくりや)」や、梓川や黒沢川の扇状地の旧三郷村周辺で「住吉荘」といった荘園が開発されました。御厨とは、本来伊勢神宮(いせじんぐう)に奉納するお米を作っていた荘園のことであり、藤原氏の所領であったようです。「住吉荘」は、武士政権による抗争が激しくなる中で、室町時代末期まで京都に年貢を送り続けたという稀有な荘園でした。こうした荘園の開発とともに、梓川や烏川(からすがわ)から取水する立田堰(りゅうだせぎ)や横沢堰、温堰(ぬるせぎ)などの用水堰の開発も進んでいきます。

江戸時代に入ると、新田堰(しんでんせぎ:1679年)や勘左衛門堰(かんざえもんせぎ:1685年)など、等高線とほぼ平行になるような形で、川から取水を行う、いわゆる「横堰(よこぜき)」が誕生します。江戸期後半の1816年には、奈良井川(ならいがわ)から水を取り、約1,000haの水田を潤す安曇野一の大水路・拾ケ堰(じっかせぎ)が完成し、地域全体が見事な沃野へと生まれ変わりました。

明治時代には、上波田(かみはた)、下波田(しもはた:現波田町)、竹田(現在の山形村)などの地区で、用水路が開削され、台地上の開田が実現します。

昭和6年には、「県営梓川沿岸農業水利改良事業」によって赤松頭首工が完成し、それまで、渇水時には、激しい水争いが行われた左岸八堰、右岸六堰の取水口が一本に統合、両岸にまたがる地域約5,100haの水路が整備され、あわせて耕地整理が行われました。

水路の歴史概要図

お問合せ先

農村振興部水利整備課ダイヤルイン:048-740-9836