2-2. 前歴事業の着工に至る経緯

洪水と渇水

鬼怒川は貴重な水源として農業生産のために活用されてきましたが、急流河川であり流況が不安定であるため、付近の農民は洪水と渇水に悩まされてきました。洪水が起こると河川の中に設けた堰や導水引水施設は破壊され、堀は流亡し、そのたびに復旧工事が繰り返されてきました。水路は素掘りであったため、洪水で壊れやすく、改修にかかる時間や費用が営農上大きな支障となっていました。

また、渇水時には水不足がひどく、河原をはさんで水争いが起こりました。古くは律令時代から河川の取水口の設置や沼の干拓が何度も行われてきましたが、根本的な解決にはならず、洪水と渇水は戦後まで続きました。

戦後の水需要の増大

戦後、食糧増産と失業者帰農の施策として開田と開畑が急速に進められ、水需要が高まりました。一方、経済の急速な回復と共に、農業以外の産業でも鬼怒川の水需要が高まりました。

しかし、戦中戦後の鬼怒川水源涵養林の荒廃によって流量が減少しただけでなく、鬼怒川の砂利採掘による河床低下と用水路の老朽化等により用水の確保がますます困難になりました。また、全川を通じて取水施設や揚水施設が随所にあり、渇水時には取水困難となっていました。

鬼怒川水系の農業水利

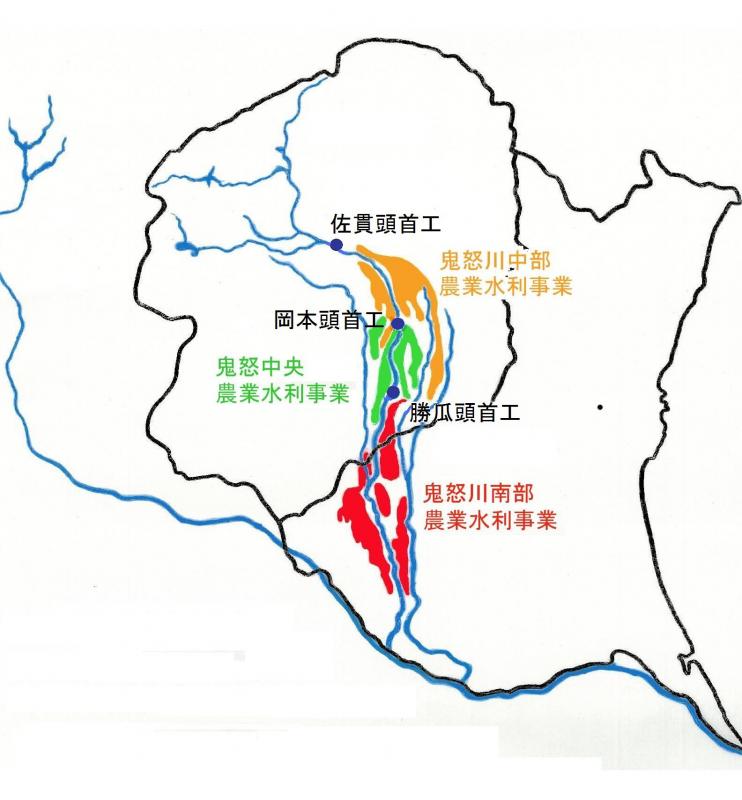

1966年には佐貫地点に佐貫頭首工が完成し、鬼怒川中部用水の大規模な利水が行われるようになりました。その後、1975年に鬼怒川南部地区に勝瓜頭首工が完成し、1986年に鬼怒中央用水の岡本頭首工が完成しました。

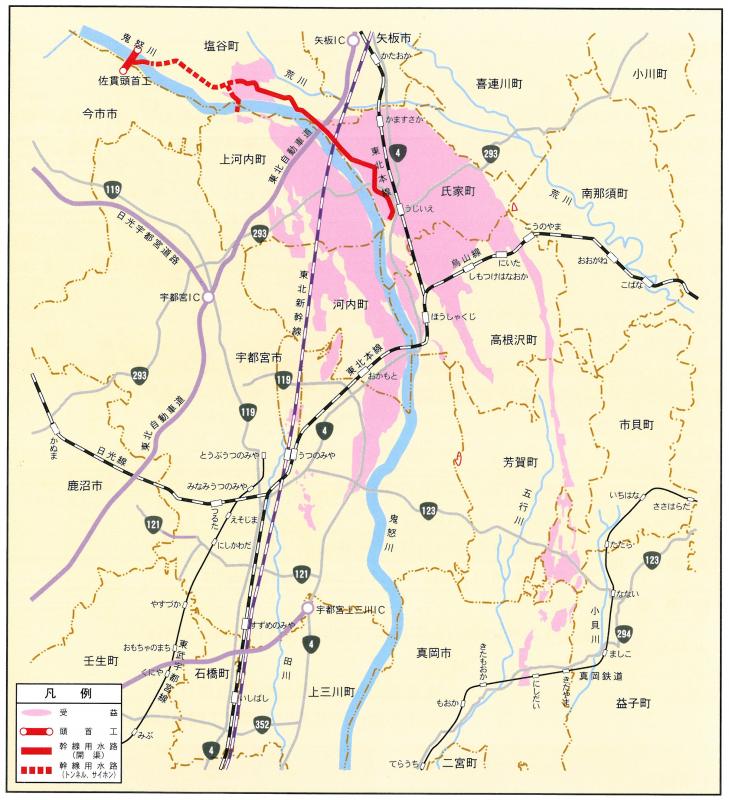

図2-2-1 鬼怒川における国営農業水利事業

鬼怒川における国営の農業水利事業は大別すると次のようになります。

1)鬼怒川中部農業水利事業

鬼怒川佐貫地点までの板穴川、大谷川等を含んだ上流ダム地点まで

図2-2-2 鬼怒川中部農業水利事業概要図

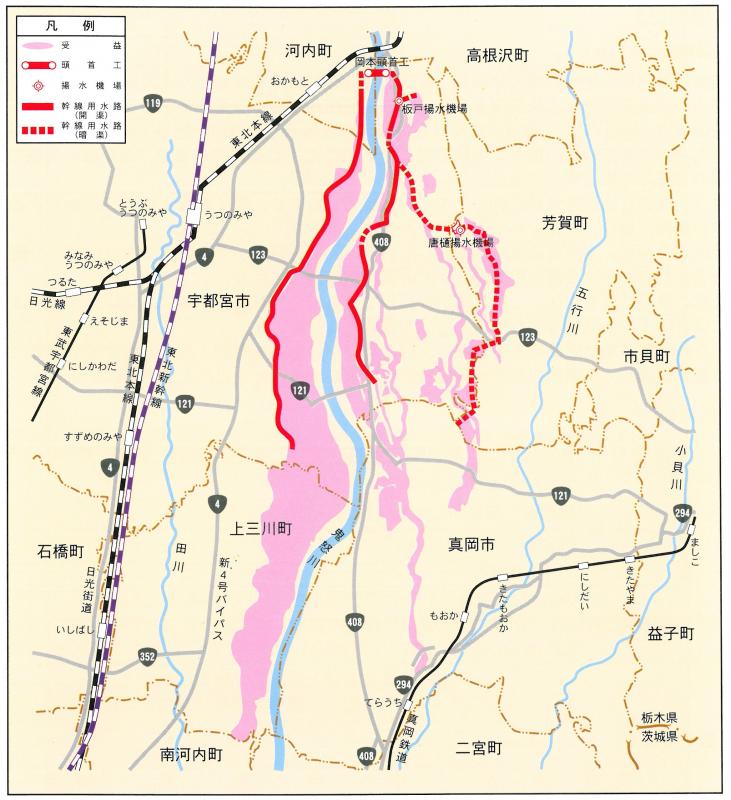

2)鬼怒中央農業水利事業

佐貫より下流、岡本地点まで

図2-2-3 鬼怒中央農業水利事業概要図

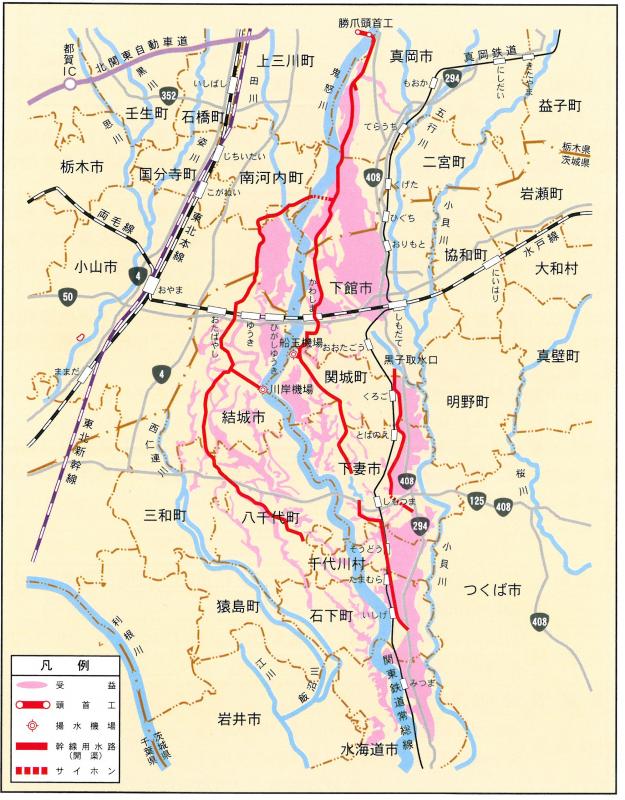

3)鬼怒川南部農業水利事業所

図2-2-4 鬼怒川南部農業水利事業概要図

国営鬼怒川南部農業水利事業

増加する水需要に対応するため、建設省が総合的な治水および利水対策として、鬼怒川上流にダムを建設しました。1956年(昭和31年)に五十里ダムが、1966年(昭和41年)に川俣ダムが竣工しました。(鬼怒川南部農業水利事業完了後の1983年(昭和58年)には川治ダムが完成し、現在はこの三つのダムを統合管理することにより鬼怒川の水位や流量の管理を行っています。)

そこで農林省(現在の農林水産省)は、上流からの放流計画に合わせつつ地域の農業用水の需要を満たすために、水利施設の整備を行うことにしました。

それまで、栃木県側真岡市外1市1町と茨城県側下館市(現筑西市)外4市4町1村の地域では、勝瓜、大井口、伊讃美、江連、絹、結城、吉田の7つの土地改良区が鬼怒川、小貝川、田川にそれぞれ堰を持ち、独立の用水系統で農業用水を取水してきた歴史があり、利害もそれぞれ異なるため、長年にわたり意見が一致しませんでした。各土地改良区の従来の原始的な取水・揚水施設では安定的な農業経営ができず、また、鬼怒川から5箇所、田川から3箇所と取水箇所が多いことが原因で洪水の被害を受けやすくなっていたので、各土地改良区の堰(4つの井堰及び取水口と6つの揚水機場)を勝瓜頭首工と田川取水工に合口(用水取入れ口の統廃合)し、延長88kmに及ぶ開水路等を整備する鬼怒川南部農業水利事業が1965年(昭和40年)に着工されました。

そして、農業用水を確保すると共に、鬼怒川から独立に取水していた7つの用水系統を再編成し、幹線水路に点在する施設を集中的に監視・制御することにより、適正で効率的な用水の配分を図りました。

また、これと同時に区画整理等の耕地整備事業を行い、農業の近代化、農業所得の向上と経営の安定を図りました。

その結果、鬼怒川の両岸の9427.8haの水田に安定してかんがいできるようになりました。

表2-2-1 着工までの流れ

|

年 月 |

事 項 |

|

昭和32年12月 |

東京農地事務局計画部による直轄調査開始 |

|

昭和37年 5月 |

東京農地事務局計画部による直轄調査完了 |

|

昭和38年 7月 |

関東農政局建設部毛設計課による鬼怒川南部農業水利事業全体実施設計開始 |

|

昭和39年 4月 |

関東農政局建設部毛設計課による鬼怒川南部農業水利事業全体実施設計完了 |

|

昭和40年 2月 |

鬼怒川南部農業水利事業計画確定 |

|

昭和40年 3月 |

事業所開設 |

1.事業に至る経緯

お問合せ先

農村振興部設計課ダイヤルイン:048-740-0541