笛吹川沿岸地区の果樹生産の歴史と事業実施

果樹生産の歴史

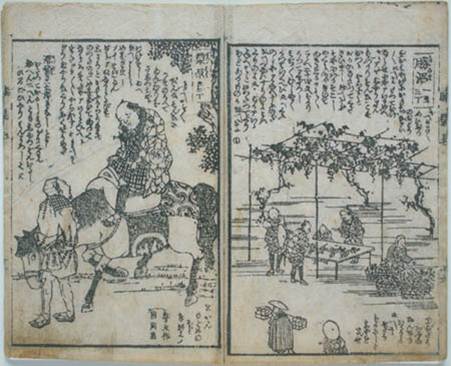

甲府のぶどうは江戸時代から有名で、すでに観光ぶどう園のようなものがありました。

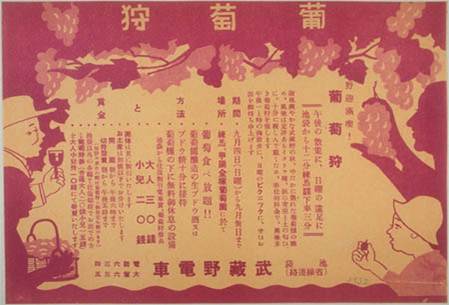

明治になると「観光遊覧ぶどう園」として著名人の間では有名になりました。

また、松尾芭蕉も俳句に詠んでおり、「甲州八珍果(ぶどう、もも、りんご、かき、ざくろ、くり、なし、ぎんなん)」に挙げられています。

明治時代には、政府の殖産興業政策のもとで、養蚕、製糸業が飛躍的に発展することになるが、果樹についても多くの先駆者の努力により新品種が導入され、果樹生産も広がりをみせました。

昭和30年代までこの地の主力産業であった養蚕の生糸の価格が低迷すると、果樹栽培へと転化する農家が急増する。その後、昭和33年の新笹子トンネルの開通や国道20号の整備を機に首都圏に近い立地条件を生かし、果樹、野菜、畜産などの商品作物へ移行しました。

安政4年(1857年)に記述された甲州道中膝栗毛に 明治27年(1894年)の観光ぶどう園のぶどう狩りのちらし

おける勝沼宿のぶどう郷についての記載 (資料:山梨県立図書館甲州文庫より引用)

国営笛吹川土地改良事業の実施

この地域は降雨量が少なく、恒常的な水不足に悩まされ農業経営に大きな障害をきたしていました。

そのために安定した用水確保を目的に、昭和46年度から昭和63年度にかけて国営笛吹川土地改良事業が実施され、笛吹川地区の地域農業の基盤が確保されました。

地区概要

お問合せ先

農村振興部水利整備課

ダイヤルイン:048-740-9836