長崎の写真館(令和6年度)

2024年4月~

お米レシピ開発(みどり勉強会実践編)・・・長崎市(3月25日)

令和7年1月15日にお米をテーマにみどりの食料システム戦略勉強会を実施した活水女子大学のうち、牟田口ゼミ生4人が勉強会の実践編としてお米料理のレシピ開発に挑んでおり、この日は開発した料理の試食会にお招きいただきました。料理はどれも素晴らしいもので、特に当日実際に調理していたゼミ生の吉本愛弥さんの「新食感ドーナッツ」、福本桜子さんの「ごまこめだんご」は、どちらもご飯と米粉を主原料にした料理で、見た目、味、食感など、いずれもレベルの高さに驚かされました。2人に下村地方参事官がみどりの勉強会を通じて意識が変わったところがあったか尋ねたところ、2人とも食品ロスについてより一層意識するようになり、今回は余ったごはんでもできるレシピにしたとの回答があり、県拠点としても勉強会の成果を実感させていただきました。

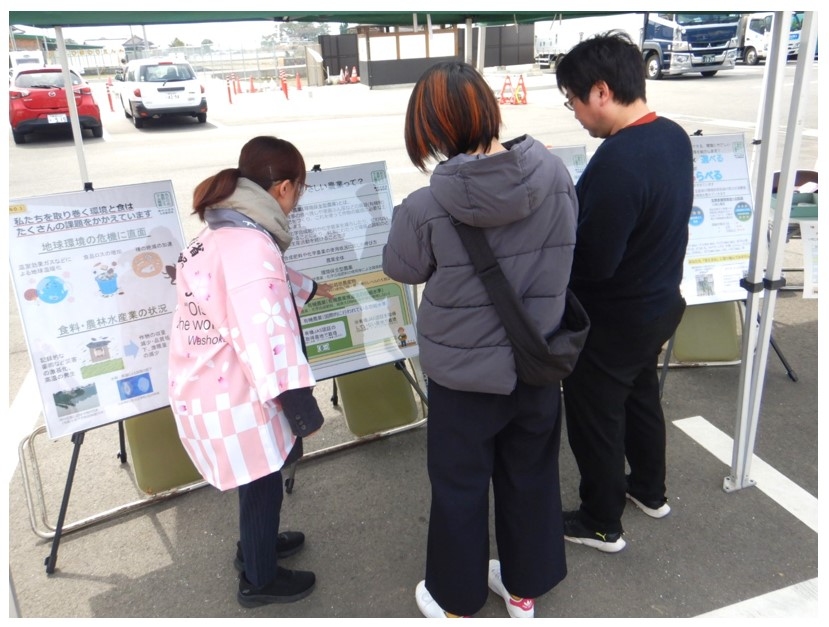

道の駅彼杵の荘で「みどりの食料システム戦略」のPR活動を行いました・・・東彼杵町(3月8日)

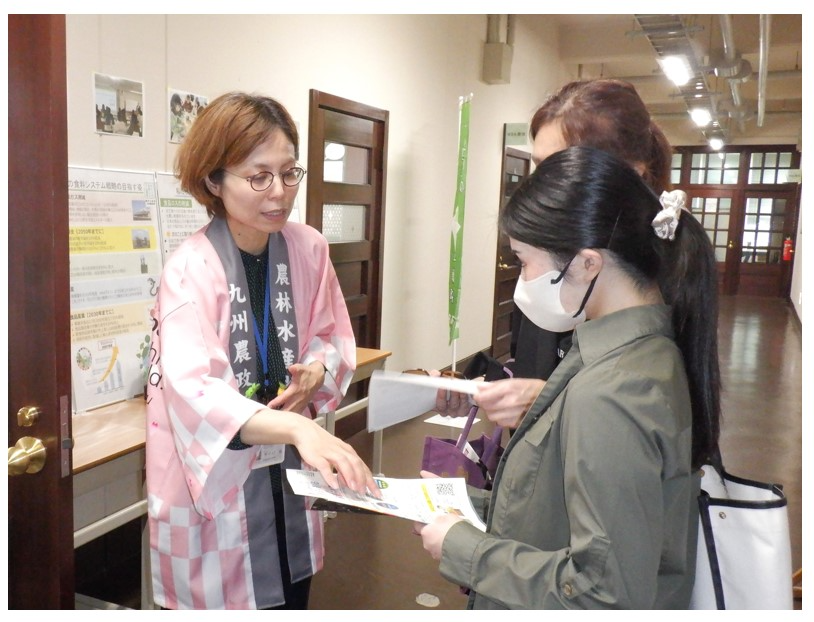

道の駅「彼杵の荘」で開催された「いちご祭り」及び「東そのぎyoka marché(よかマルシェ)」同時開催イベントに参加し、来場者に「みどりの食料システム戦略」のPR活動を行いました。

県拠点のブースでは、パネルや各種パンフレット等を展示し、来場者にパネル内容の説明を行い、持続可能な消費について考えていただきました。

来場者からは、「環境にやさしい取り組みを子供の頃から身につける必要がある。」、「みえるらべるは、環境に配慮していることが分かりやすいので取組を広めてほしい。」などの意見をいただき、今後のPR活動の励みになりました。

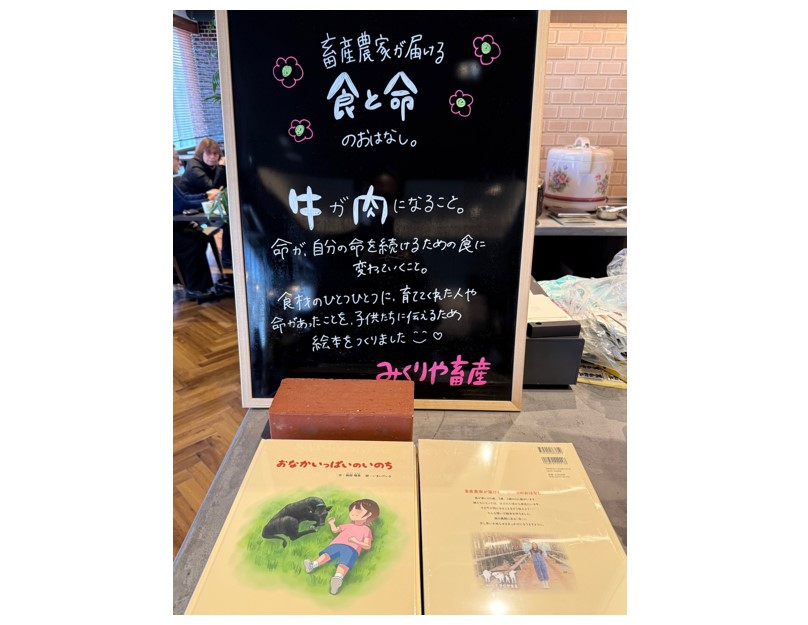

経産牛の美味しさを伝えたい・・・長崎市(2月19日)

西海市で畜産業を営むミクリヤ畜産は、お母さん牛として活躍した牛(経産牛)を、和牛本来の香り、さっぱりした脂、熟成した深い赤身を持つ牛となるよう大切に育て直しています。この日は代表の御厨晴美さんと精肉部門統括の大石涼太郎さんが「肉肉弁当」販売のイベントを長崎市内の商業施設で行い来場者に好評でした。業務で来県していた緒方九州農政局長も農林水産省農業女子プロジェクトメンバーの御厨さんを激励に訪れ、絶品の「みくりや牛」に舌鼓を打たれていました。また、御厨さんが、美味しさだけでなく牛が肉になるまでのストーリーや育てる人の想いごと食卓につなげたいと絵本「おなかいっぱいのいのち」を出版した経緯等を聞き、その想いは局長にも伝わったようです。

お米料理コンテスト・・・長崎市(1月31日)

長崎女子短期大学において「おいしいお米料理コンテスト」が開催され、下村地方参事官が審査員として出席しました。このコンテストは、令和6年7月24日に同大学でお米を題材に開催された「みどり戦略の勉強会」の実践として実施されたものです。栄養士コースの27名の学生が創意工夫を凝らした和食、洋食、イタリアンなど、多彩なご飯料理は色とりどりで、食欲をそそる仕上がりでした。審査は試食のほか、料理のコンセプトや栄養面での配慮、工夫した点についての学生のプレゼンテーションを聞いた後に行われました。審査員の皆さんは、レベルの高い料理と学生の熱意が伝わるプレゼンに頭を悩ませ、審査時間は予定を超過するほどでした。最終的に、最優秀賞や学長賞をはじめ、学生たちの努力が称えられました。

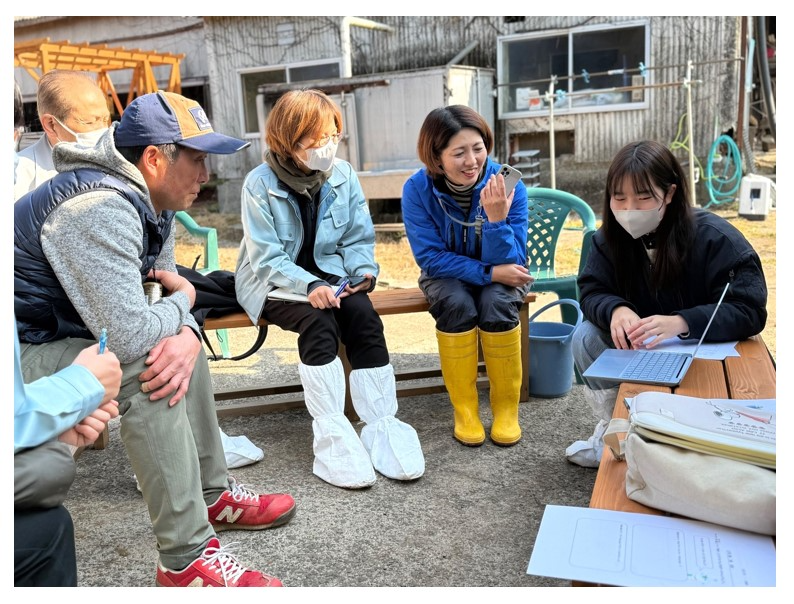

さとむら牧場であおぞら模擬授業・・・佐世保市(1月22日)

佐世保市の(株)さとむら牧場は二十年来、酪農教育ファーム(中央酪農会議HPリンク)に取り組まれており、長崎大学教育学部鎌田ゼミの学生を受け入れ、学生の卒論となる小学生向け授業の教材づくりに協力しています。この日は、学生がこれまで牧場で学んだ成果を教材として里村ご夫妻に披露する場に同席させていただきました。鎌田ゼミの大学4年生、木下由愛(ゆめ)さんが小学2年生に酪農農家でどのように牛乳が作られているかを通じて命をいただく大切さを伝える道徳の授業という設定で模擬授業を行いました。牛のぬくもりをお湯とゴム手袋で疑似体験してもらうといった随所の工夫に、熱心に聞かれていた里村ご夫妻も感心しきりでした。授業を終えて里村ご夫妻から、内容についてのアドバイスと体験用の子牛の哺乳瓶がプレゼントされました。木下さんは、この日の授業をもとに卒業論文をまとめる予定です。(集合写真は左から里村ご夫妻、長崎大学鎌田ゼミの皆さんです)

管理栄養士の卵のみどり戦略勉強会・・・長崎市(1月15日)

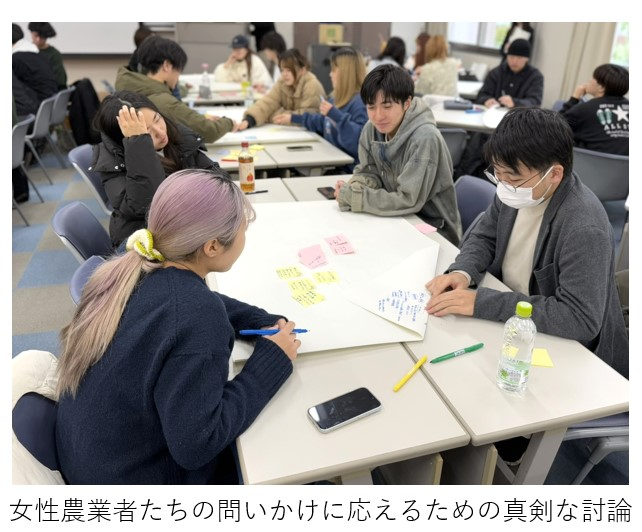

活水女子大学において、お米の生産から消費に至るまでをそれぞれの専門家から紹介してもらい「食」について考えてもらう勉強会を昨年度に引き続き開催しました。管理栄養士を目指す3年生28人に県拠点からみどりの食料システム戦略を説明し、その後、生産者、JAながさき県央、全農パールライス(株)がそれぞれの役割や環境に配慮している取り組み等を説明しました。それらを受けて学生は「次世代にやさしい消費者を目指して」をテーマに6班に分かれてグループワークを行い、その結果を発表してもらいました。学生からは、食品ロス削減が身近な課題解決ととらえる意見が多く聞かれたほか、将来管理栄養士として食材調達に携わる立場から、「最近の食品価格高騰の背景を知ることができてよかった」「管理栄養士として環境に配慮した献立を作りたい」等、学生の皆さんに意義を十分にくみ取っていただくことができた勉強会になりました。

長大生とかたらんね!~長崎大学出前講座・・・長崎市(令和6年12月13日)

食料の持続的な供給を行っていくためには、消費者を含む幅広い皆さんの、食と環境を支える農業・農村への理解が必要です。特に次世代を担う「Z世代」の中心となる大学生は一人暮らしを始めるなど、「食」について主体的に行動し始める時期です。そのため、今回、長崎大学と長崎県の女性農業者である野中麻美さん、御厨晴美さんにご協力をいただき、食・農について考えていただく出前講座を実施しました。

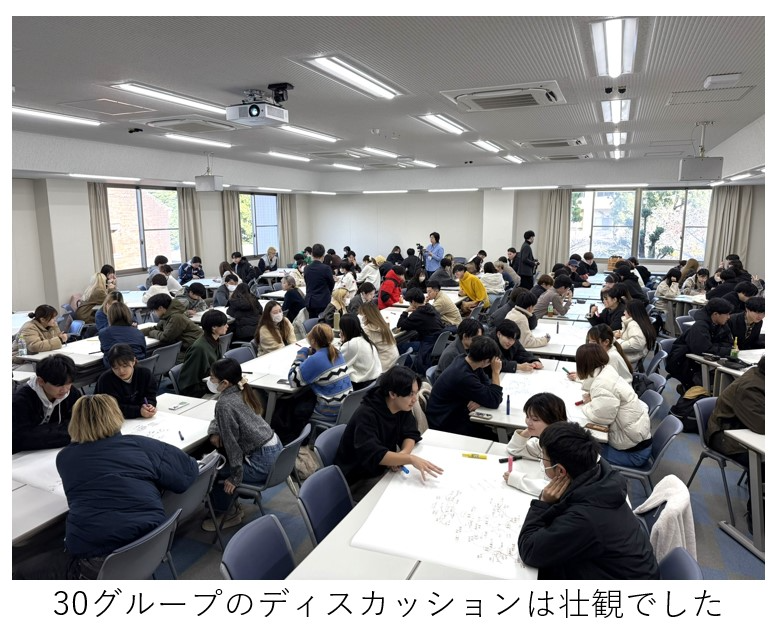

会場の長崎大学片淵キャンパスの教室では、経済学部の2、3年生を中心とした141名の学生でいっぱいになりました。出前講座は、長崎大学津留崎准教授の「昨日、何をどれくらい食べた?」というアイスブレイクでスタートしました。

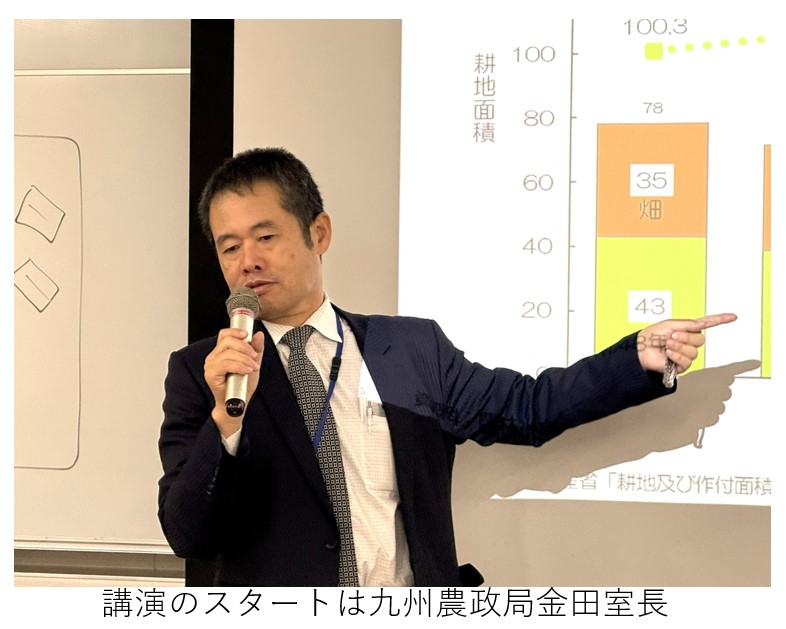

最初の講演は、九州農政局金田企画調整室長が九州農業の現状と課題解決のための法改正について解説しました。日本の食料基地である九州農業についてのデータや、四半世紀ぶりに改正された食料・農業・農村基本法の事例を交えた説明に、学生たちはいつもの講義と同じスタイルで、マインドマップを書きながら講演を聞いていました。

九州農政局金田企画室長の講演資料はこちら(PDF : 1,348KB)

講演のあとは、マインドマップをもとにディスカッション。短時間にも関わらず、グループとしてのとりまとめを行い、次々に発表していました。

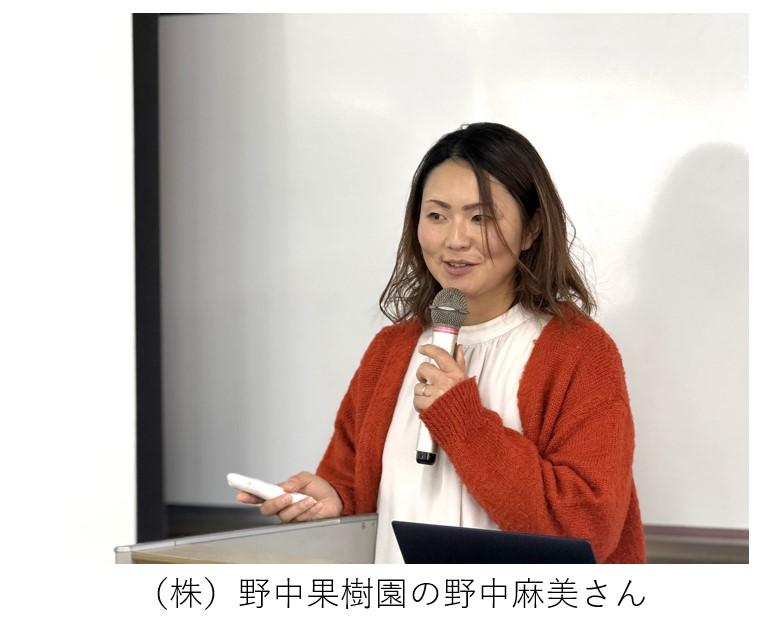

二人目の講演者は長崎市で果樹園を中心に農業経営する野中麻美さん。2児の母であり、お腹の中には3人目のお子さんがいる彼女が、農業を始めるまでの経緯、農業自体を断念せざるを得ないほどの豪雨災害の際にクラウドファンディングで新たなつながりが得られたこと、様々なコラボやコミュニティづくり、法人化や米作りなどについて話しました。次々に新たな展開を求める生きざまは、「農業は職業としてだけでなく生き方そのもの!」という彼女の言葉とともに、学生たちに深く届いたようでした。

野中麻美さんの講演資料はこちら(PDF : 2,300KB)

そして、三人目の講演者は、西海市で牛の種畜、繁殖、肥育、販売と、畜産業を一貫して経営する御厨晴美さんです。農業と縁のない横須賀の女子高生時代にひょんなことから農業を志し、大学卒業後に就職、その後大学で知り合った旦那さんと一緒に畜産業をスタート。「チャレンジおばけ」とご主人に言わせる彼女は、出産できなくなり通常は廃用となる経産牛を丁寧に再肥育し価値あるものとする取組や、いのちを大切にいただくことのありがたさを幼い子どもたちに伝えるための絵本の出版、農林水産省農業女子PJメンバーとして宇宙食への挑戦など、3児の母で多忙な中、この日も笑顔いっぱいに学生たちに語りかけていました。

御厨晴美さんの講演資料はこちら(PDF : 1,488KB)

また、お二人は農業女子PJメンバーであるだけでなく、「#NGSながさき農業女子」というグループを作り、「農家の嫁には可能性しかない!」をモットーに農業の素晴らしさ、面白さを発信しています。

二人の講演に対しては、感じたこと、思ったことを付箋に自由に記載し、その記載をもとにグループディスカッションしてもらいました。ディスカッションには講師や農政局職員も加わり学生の生の声も聞くことができました。発表は、野中さん、御厨さんから投げかけられた販売方法や魅せ方、伝え方などについて、グループごとに討論した内容を挙手で求めました。日頃グループワークで商店街の活性化などに取り組んでいる経済学部生らしく、「飲食店や旅館とのコラボ」「飲食店の独自経営」「ブランド化」「栄養成分表示をベースにしたレシピ提案」「学生も口にできるよう仕送りセットを作る」「メディア戦略」「マルシェ、イベント出展」「自分自身、農業のアルバイト経験が大きかったので、学生アルバイトの受け入れや体験型イベントは有効だと思う」などなど、途切れることなく出されるアイデアに彼女たちもうなずきながら熱心に聞き入っていました。

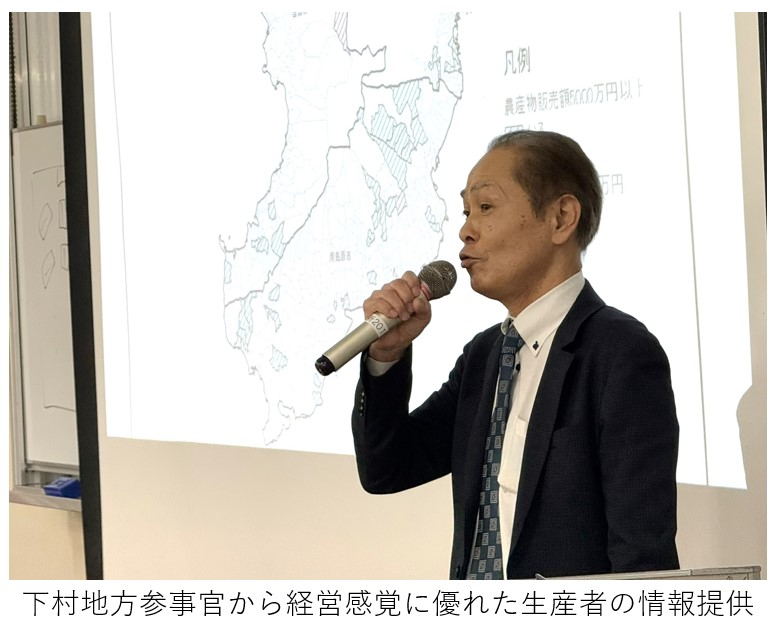

最後に下村長崎県拠点地方参事官から、長崎県内にも経営感覚に優れた生産者がおられることを統計データをもとに紹介し、学生、講師、多大な協力をいただいた大学側にお礼を申し上げて講義を終えました。

終了後も講師と談笑する様子が見られ、学生にとっても意義ある時間となったと感じました。

「みえるらべる」は長崎でも着々と進行中!・・・東彼杵町(12月10日)

長崎県拠点では、農産物の環境負荷低減の取組の「見える化」のための、みえるらべるの普及を推進しています。制度の本格運用後、いちはやく登録に手をあげられた島原市のBunkou Farms島原(同)のカット野菜を販売する、西九州でスーパーマーケットを展開している(株)エレナ(佐世保市)に対して、みえるらべるの制度説明と今後の協力要請に伺いました。当日はBunkou Farms島原(同)、野菜の加工に携わっている(株)福岡中央青果(福岡市)、卸業者のマルエイ出荷組合(株)(佐々町)にも同席していただきました。みえるらべるの趣旨に皆さん共感いただき、今後の普及に関して協力いただくことになりました。また、(株)エレナにおいては、売り場でお客さんからの問い合わせに正しく対応していただけるように、店舗主任会議で説明させていただきました。(株)エレナの各店舗では、みえるらべるの印字されたカット野菜の販売が既に一部始まり、今後アイテム数を増やしていく予定です。

道の駅彼杵の荘で「みどりの食料システム戦略」のPR活動を行いました・・・東彼杵町(11月30日~12月1日)

長崎県内の道の駅では、この時期イベント開催が目白押しです。長崎県拠点では、先日の長崎街道鈴田峠でのイベントに続き、彼杵の荘で開催された「東そのぎyokaマルシェ」にも参加し、「みどりの食料システム戦略」のPR活動を行いました。

会場に多くの来場者が訪れる中、県拠点のブースにも大勢の方に立ち寄っていただき、パネルを見たり各種のパンフレットを手に取ったりしながら、説明を熱心に聞いていただきました。また、岡田東彼杵町長(右写真の左)、岡﨑道の駅長(同右)にも立ち寄っていただきました。

地元農産物を中心に販売する道の駅だけに、地産地消を意識して農産物を購入しているというお客さんも多く、「みえるらべるは非常に良い取り組みだと思うので、対象品目を増やして継続的な取組にしてほしい」と励ましの言葉をいただきました。

道の駅長崎街道鈴田峠で「みどりの食料システム戦略」のPR活動を行いました・・・大村市(11月24日)

道の駅長崎街道鈴田峠(大村市)で開催された「秋の収穫まつり」に参加し、たくさんの新鮮な野菜などが並ぶ中、来場者に「みどりの食料システム戦略」のPR活動を行いました。

県拠点のブースでは、パネルや各種パンフレット等を展示し、立ち寄られた方に説明しました。来場者からは、「有機農産物が環境にやさしい農産物であるとは知らなかった。これからも積極的に購入したい」、「お店でみえるらべるの農産物等を探してみたい。」などの意見をいただき、環境にやさしい持続可能な消費について考えるきっかけにしていただいたようです。

大中尾棚田保全組合との意見交換・・・長崎市(11月13日)

長崎市(旧外海町)で棚田保全をされている大中尾棚田保全組合にお話を伺いました。大中尾棚田は多くの棚田オーナーやボランティアに支えられている棚田としても知られています。令和2年度は30組だった棚田オーナーも、現在は目標を上回る58組となっているそうです。しかし、現場の高齢化も進んでおり、近隣の集落との連携などで課題を乗り越えるべく模索中とのことでした。江戸時代の開田時、棚田の水を得るため、神浦川の4キロあまり上流から水路を引く開削工事は、筆舌に尽くしがたいご苦労があったようです。現在はコンクリート造りに変わっていますが、毎年春先にはボランティアも参加して水路掃除が行われます。また、秋には多くの棚田オーナーたちと収穫イベントを行い、普段、鎌など握ったことのない子どもたちの歓声であふれます。また、棚田の石垣は地域で産出する玄武岩などで美しく築かれています。旧外海町は遠藤周作の「沈黙」でも知られる隠れキリシタンの里。棚田の近くにある大野教会堂(国重文、世界遺産)も玄武岩の切石を漆喰で固めた美しい壁でできています。

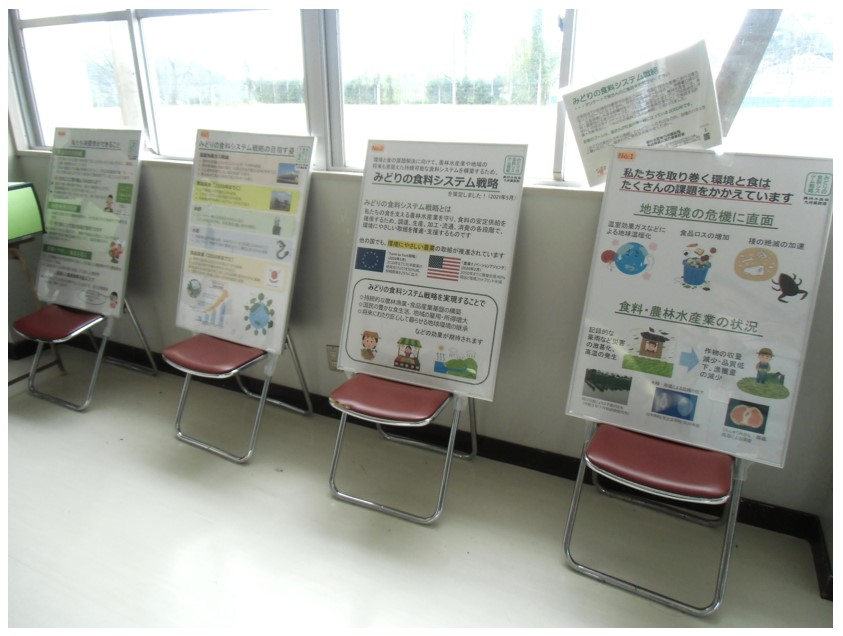

長崎県農業大学校でのみどりの食料システム戦略パネル展示・・・諫早市(10月30日~11月8日)

長崎県拠点では、県立農業大学校において、みどりの食料システム戦略関係のパネル展示を行いました。アンケートでは、学校側のご配慮によりほとんどの在校生にご協力をいただきました。意見の自由記載では遊休農地の活用の必要性、生産者の減少・高齢化の対策、飼料費の高騰などの記載だけでなく、それら諸課題に対して、環境に配慮した行動・生活の必要性、食品ロスの減少、農薬減などの経費削減といった行動変容、意識改革にまで言及されており、その意識の高さが印象的でした。

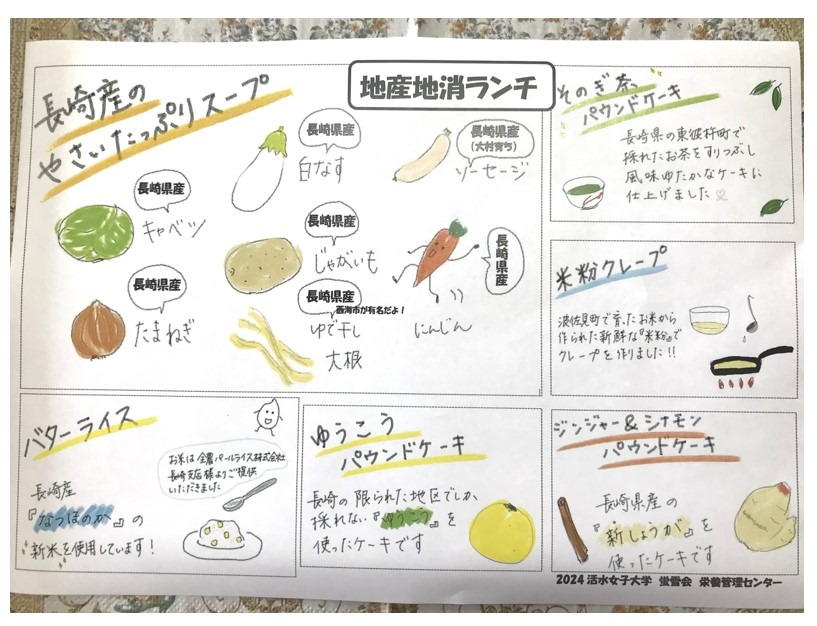

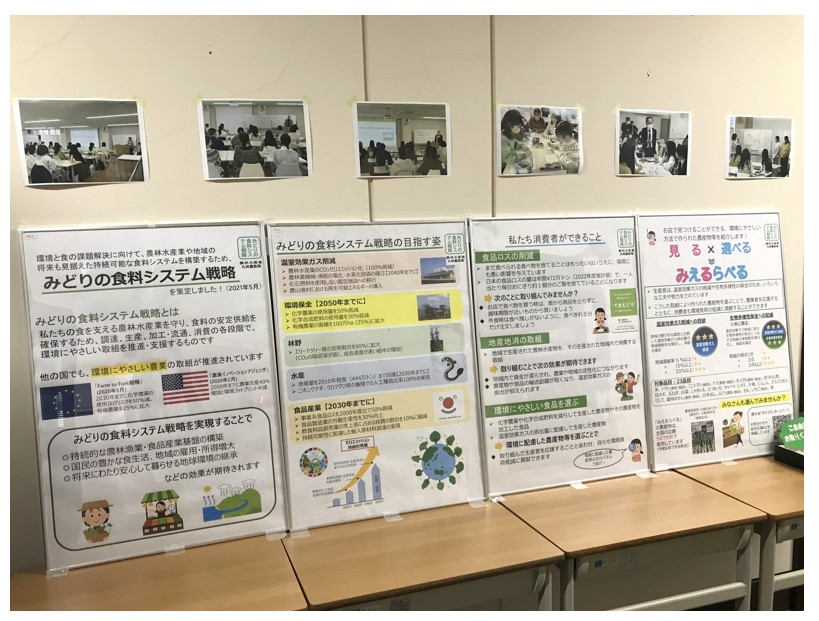

活水女子大学学園祭で「みどりの食料システム戦略」の周知活動を行いました・・・長崎市(10月26日)

1月にみどりの食料システム戦略の勉強会を実施した活水女子大学では、勉強の成果を活かすべく学園祭(蛍雪会)で「地産地消ランチ」と銘打って、長崎県内の産地にこだわった野菜、ソーセージ、米等を使った野菜スープ、バターライスやゆうこう(柑橘)、彼杵茶等の特産品を使ったデザートメニューで来場者をもてなしてました。ランチ会場の入口に1月の勉強会の様子を伝える写真とともにみどりの食料システム戦略を解説したパネルを設置して、県拠点職員が来場者に戦略の説明をしました。会場を訪れた人たちも日頃から安全・安心な食材選びを心がけているという方が多く、そういった方たちから「農業分野でこのような環境負荷低減の取組がされていることは知らなかった。このような知らせる機会をどんどん増やしていってほしい」と言っていただきました。

長崎女子短期大学みどりの食料システム戦略実践編inオーガニックマルシェ・・・長崎市(10月12日)

長崎市内で開催されたNAGASAKIオーガニックマルシェにおいて、7月にみどりの食料システム戦略を通じて、食と農・環境とのかかわりを勉強いただいた長崎女子短期大学栄養士コースの皆さんが、実践編として、波佐見町で資源循環の取組で作られた米粉をはじめ、有機アーモンドパウダー、有機抹茶、抗生物質などに頼らず自家配合飼料で育てられた鶏の卵など材料を厳選して作られたクッキーを販売しました。学生たちの思いが通じたか、秋晴れのもと人気の観光地めがね橋周辺に訪れたたくさんの人に好評だったようです。

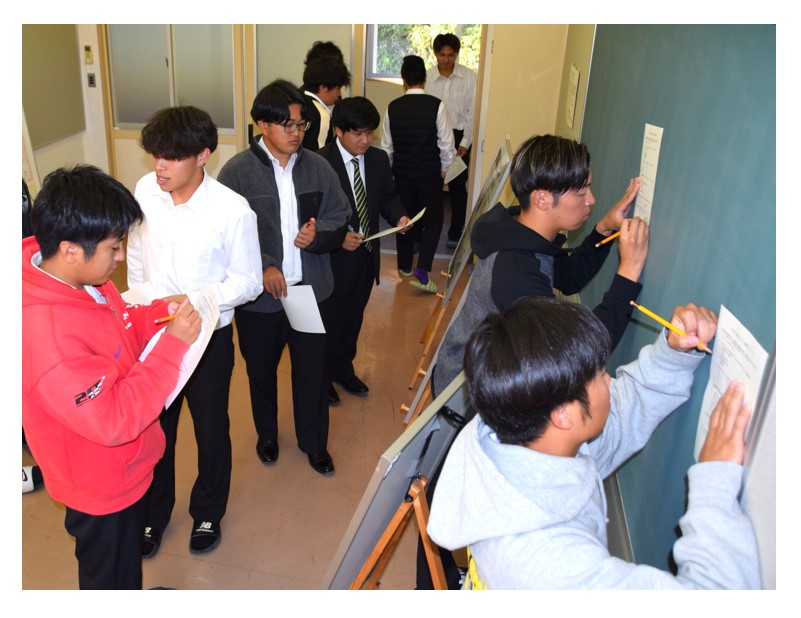

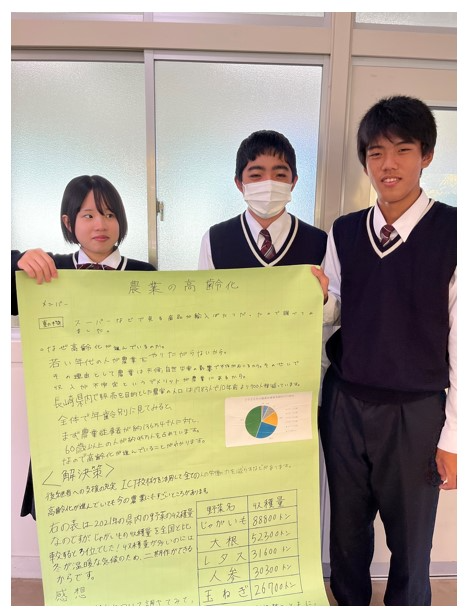

農業系高校でのみどりの食料システム戦略に関するパネル展示(9月17日~11月15日)

長崎県拠点では、昨年度から県内の農業系学校(農業関係学科のある県立高校と県立農業大学校)でみどりの食料システム戦略を周知するため、各学校のご了解のもと校内でのパネル展示を行っています。昨年は各学校ともパネル展示のみでしたが、今年はHP上にパネル紹介ページを新設して、各生徒に貸与されたタブレットを通じてもパネルをご覧いただけるようにしました。なお、アンケートもタブレットで回答できるようにして、できるだけ多くのご意見を聞かせていただけるようにしました。参考までに各学校で展示したパネルは、こちらからご覧いただけます。

・・・北松農業高等学校/平戸市(9月17日~27日)

北松農業高等学校でのパネル展示の様子です。生徒さんからのアンケートでは地球温暖化による将来への心配や食料自給率の向上、食品ロスの減少などの問題意識を持っているといったご意見のほか、「環境の中で私たちが私たちがとるべき行動について考えさせられた」、「環境によい活動に取り組んでいきたい」、「生産者にもっと利益が還元される仕組みづくりが必要である」等の様々なご意見をいただきました。

・・・大村城南高等学校/大村市(9月17日~27日)

大村城南高等学校でのパネル展示の様子です。こちらでいただいたご意見として、地球温暖化による農産物への影響や食品ロス減少の問題意識を持つ生徒さんが多く、また、特徴的なところでは大村湾のごみや分別などごみ問題への関心が高いのが印象的でした。また、「今回のパネルを見て農林水産業について知ろうと思った」、「自然を大切にするためにできることをやる」、「一人一人が環境にやさしい対策を実施することが必要」といった感想も聞かれ、今回のパネル展示が前向きな気持ちを持つきっかけになっているようで、私たちも励みになりました。

・・・諫早農業高等学校/諫早市(9月30日~10月16日)

諫早農業高等学校でのパネル展示の様子です。特徴的なところでは、食品ロス削減に8割以上が関心を持っていると答え、また、自由意見を求めた項目でも食品ロス削減に関心がある、実行の意思があるというだけでなく、取組をすでに行っているという回答も見られました。また、「みどりの食料システムを知ることができてよかった」、「自分にできることを考えていきたい」、「行動を起こしていこうと思った」というように、今回のパネル展示を通じて行動変容の必要性を感じていただけた生徒さんもいらっしゃったようです。

・・・島原農業高等学校/島原市(10月2日~10月31日)

島原農業高等学校には、生徒自らが探究していく力を育成していくという方針があり、展示したパネルを基に、農業情報処理の授業で探究学習のテーマに取り上げていただき ました。パネルのテーマごとに農業や環境の課題等を生徒さん自らが調べて、改めて自分たちの言葉でまとめたものを、11月9日の同校での農業祭で展示・発表されました。島原農業高等学校の先生方には、展示パネルを教材として生徒さんたちに農業、環境について考える時間を作っていただき感謝しております。

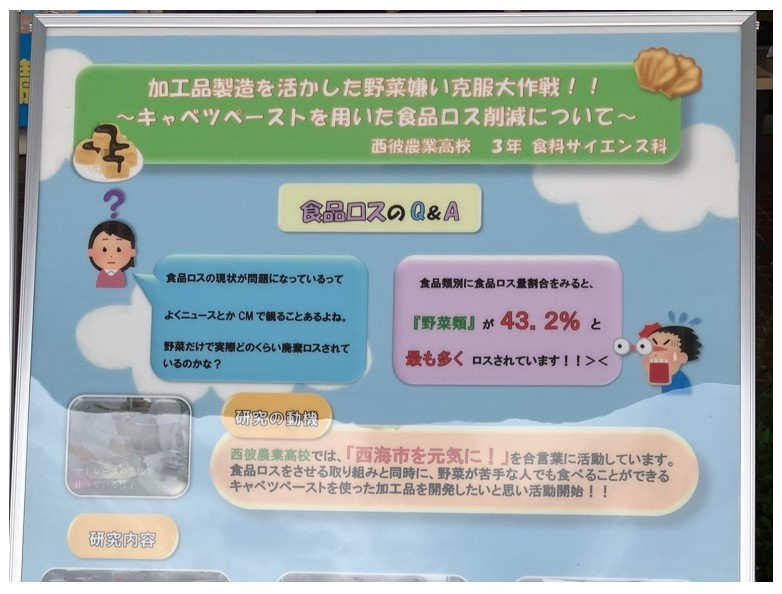

・・・西彼農業高等学校/西海市(11月5日~11月15日)

西彼農業高等学校でのパネル展示でも、他校同様、食品ロス削減への関心が高かったようです。パネル展示期間中の11月10日に開催された同校の農業文化祭では、生徒さんが作られたも食品ロスを題材にしたパネルがありました。生徒さんたちにとって、身近な環境問題であり、自らも取り組みやすい課題ととらえられているようです。

川本農園では、いろいろすくすく育っています・・・大村市(9月3日)

ご家族でキュウリを中心とした野菜、お米を栽培している川本真平さん、かおりさんご夫妻に、現在取り組まれている農福連携などのお話を伺いました。9年前に実家に戻り就農した際は、異業種からの転身で栽培も思うようにいかず、まったく先の見えない惨憺たる状況だったと話されていましたが、現在は農福連携も積極的に活用し、キュウリの周年栽培に取り組み、販路も拡大して経営は順調な様子でした。自由な時間が持てる農業は楽しいと話される真平さんと、別室でお昼寝中の赤ちゃんの様子をスマホで確認しながら笑顔で対応いただいたかおりさんの自然体に癒されました。お話を聞き終わり、この日の収穫を終えたハウスをのぞかせてもらうと、キュウリの赤ちゃんたちが明日以降に向けてスタンバイしていました。

お鍋でお米を炊いてみよう・・・長崎市(8月24日)

令和6年1月にお米とごはん食を題材としてみどりの食料システム勉強会を開催させていただいた活水女子大学において、「親子で楽しむ!わくわくクッキング~お鍋でお米を炊いてみよう」が開催され、小学生とその保護者9組21名が参加しました。参加者はお米のとぎ方、炊き方の説明を聞いたあと調理開始。お鍋でご飯を炊く機会があまりないためか、親子で不安そうにのぞき込んでいる姿が印象的でした。ご飯が炊ける合間に、当日のお米を提供した全農パールライス(株)長崎支店からお米がどのように作られているかや、いろいろな品種の説明を受けましたが、保護者から、意外にもお米の保存方法をはじめ日頃の疑問に関する質問が多くありました。そのうちに教室にはお米の炊けるいい匂いが漂い、みんなで炊きあがったごはんを食べて講座は終了しました。普段の電気炊飯器と違って少しおこげができたごはんの味は特別だったようです。

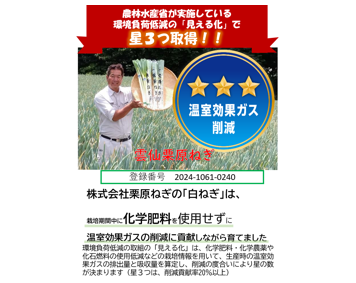

みえるらべる、スタートしています・・・雲仙市(8月8日)

雲仙市で大規模に白ねぎを生産する(株)栗原ねぎさんがこの度、農林水産省が推奨する農産物の環境負荷低減の取組を消費者にわかりやすくするための「みえるらべる」を取得されました。このラベル貼付した白ねぎは、8月6日から諫早市の直売所「大地のめぐみ」で販売されています。長崎県内でこの取組を行っている生産者も増えてきていますが、制度の本格運用後、実際にラベルを貼付して商品を出荷したのは、(株)栗原ねぎさんが初めてです。

今後、「みえるらべる」が貼られた様々な商品が県内のスーパー等に並ぶ予定です。お買い物の際は是非、見つけてみてください。

「みえるらべる」について、詳しくはこちらをご覧ください

暑さの中、秋の植え付けを待つ段々畑・・・諫早市(7月31日)

諫早市飯盛町は、じゃがいもを基幹作物とした畑作が盛んです。橘湾を望む段々畑では、陽の光に輝く緑肥のソルゴーを次期作の準備として栽培しています。農家さんによると、「ソルゴーをすき込むことで有機物が土中の微生物の働きを活発にしてくれるだけでなく、深く根を張るために土壌改良に大きな役割を果たしてくれる。」とのことでした。段々畑では厳しい暑さが一段落した9月頃から植付けが始まります。

九州高校生SDGsサミットin長崎・・・長崎市(7月27日)

7月27、28日の両日、長崎市において「第2回九州高校生SDGsサミットin長崎」が開催されました。このサミットは、海の環境保全を行う市民団体、Team長崎シー・クリーン(長崎市)、次世代のためにがんばろ会(熊本県八代市)の共催によるもので、環境省九州地方環境事務所、国土交通省九州地方整備局とともに九州農政局も後援しています。長崎県拠点からは農林水産省におけるプラスティック問題への対応について話題提供を行いました。高校生からは「各省の仕事を知る機会は少なく貴重な経験になった。ほかの人にも伝えていきたい。」といった感想を寄せていただきました。その後のワークショップでは、高校生たちの普段の活動における熱意や様々な工夫を聞くことができ、私たちにとっても感心しきりでした。(画像提供:次世代のためにがんばろ会)

緑肥ひまわりが満開です・・・島原市(7月16日)

長崎県の南東部に広がる島原半島では、緑肥(植物そのものを肥料の一部として利用すること)としてのひまわりの植付が盛んです。梅雨のわずかな晴れ間に、有明海と空の青、黄色いひまわりが見事なコントラストでした。見頃を迎えたひまわりですが、近日中に肥料として畑にすきこまれる予定と聞きました。もったいない気がしますが、ほ場を管理するHira Farmの平 和徳さんによると、「ひまわりの種ができる前にすきこむことが必要。ひまわりをすきこんだ畑は、地力の強さを実感できる」とのこと。その後は、「大根かニンジンの作付を検討中」と話されていました。

つなぐ棚田遺産「春日の棚田」・・・平戸市(6月26日)

平戸市のつなぐ棚田遺産「春日の棚田」です。この地域はかつてのキリシタンの里でもあり、集落と棚田は世界文化遺産(長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産)の構成資産でもあります。安満岳(やすまんだけ)に抱かれるような棚田は、海にまでつながります。訪れたこの日はあいにくの雨でしたが、稲のしたたる緑が目に染みるようでした。

好評です! 女性農業者の販売会・・・長崎市(5月29日、6月5日、12日)

長崎市の複合商業施設みらい長崎ココウォークでは、不定期で女性農業者による販売会を行っています。メンバーは今年2月に長崎県拠点が開催した農業女子交流会「かたらんね!ながさき農業女子2024」にも参加いただいた方たちです。直近では6月12日に開催され、松本農園(左写真)の朝採れトウモロコシ、さとむら牧場(中央写真)のチーズなどが販売されていました。いずれも事前の告知で知った多くのお客さんで大盛況でした。

無農薬栽培のトウモロコシを収穫するイベントに参加してきました・・・雲仙市(5月26日)

島原半島でニンジンをはじめ、じゃがいも、トウモロコシ、レタスなどを栽培する多菜香グループでは、親子を対象とした食育イベントを毎年開催しています。今回は13人の子どもさんとその親御さんが参加してのトウモロコシの収穫でした。初めてトウモロコシを収穫する子どもさんがほとんどでしたが、歓声をあげながら上手に収穫していました。また、たくさんのカタツムリ、虫などにも驚くやら喜ぶやらの様子は、環境負荷低減の農業に取り組む多菜香グループの農場ならではのことでした。

土壌消毒で、畑をだめにした過去を振り返り、農業は自然本来の力を活かす土づくりが何より大事と多菜香グループの代表田中英光さんは話されていました。

消費者へのアピールも、生産者自らの農業の振り返りにも、まずは「見える化」・・・島原市(5月20日)

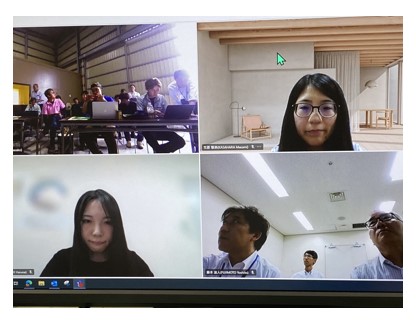

長崎県拠点と九州農政局は、長崎県、島原市と連携して、今般の「見える化」の本格運用において長崎県下でいち早く登録に名乗りをあげられたBunkou Farms島原さんに対して、農林水産本省(東京)の担当者とオンラインで結び、現地説明会を行いました。Bunkou Farms島原の皆さんから、「実際に入力しながら説明が聞けたので、わかりやすかった」、「対象品目をもっと増やしてほしい」等、熱心に説明を聞く様子が見られました。

「見える化」はこちらをご覧ください

春ジャガイモの収穫進む・・・雲仙市(5月17日)

長崎県は北海道に次ぐ生産量を誇るジャガイモの産地です。橘湾を望む雲仙市南串山町ではジャガイモ生産に適した土と気候、そして営々と永く繋げてきた「棚畑」で多くのジャガイモが生産されています。島原半島ジオパークの案内板によると、ここの黄色土は、火山の噴出物が150万年の時を経て作り出されたもので、ジャガイモ生産に適した土だそうです。春のジャガイモ収穫進む「棚畑」では、その黄色土が顔を見せています。人間と自然が作り出した四季ごとに美しいこの風景を是非見に来てください。(雲仙市南串山棚畑展望台)

お問合せ先

長崎県拠点地方参事官室

代表:095-845-7121