青森フォトレポート(令和7年度)

令和7年度

| [ 7年4月分 ] | [ 7年6月分 ] | [ 7年7月分 ] | [ 7年8月分 ] | [ 7年9月分 ] | [ 7年10月分 ] |

| [ 7年11月分 ] | [ 7年12月分 ] | [ 8年1月分 ] |

新着情報

弘前市の有限会社まごころ農場と意見交換を行いました(2026年1月15日)

弘前市の有限会社まごころ農場(代表取締役 斎藤靖彦 )は、ミニトマトの生産と販売、加工原料に使用するりんごの生産、それらを使った農産加工品の製造と販売、輸出を行っています。同社は、現在、輸出を含めた販路拡大等に向け、令和6年度農産物等輸出拡大施設整備事業を活用し、新たな農産物加工施設を建設中です。

対応いただいた小山内課長は、「加工施設の建設によって、新規製造設備を導入することで手作業で行っている工程を機械化、自動化していき、作業の効率化と生産性の向上を図り輸出の拡大につなげていきたい」と話していました。

|

|

|

|

| 意見交換に応じる小山内課長(左) | 建設中の農産物加工施設 | りんごなどを使用した 農産加工品 |

青森県みどりトータルサポートチーム会議に出席しました(2025年12月19日)

令和7年12月19日、青森県はみどり認定者等の環境負荷低減事業活動を支援することを目的に、市町村、農業者団体、政策金融公庫、消費者団体等と、「青森県みどりトータルサポートチーム」を設置しました。

設置に伴い開催された「チーム会議」では、青森県から設立の趣旨、活動内容及び令和7年度の目標の説明、黒石市から県内先進事例として有機農業に関する取組の報告があり、県拠点からは令和7年度補正予算で計上されている、「みどりの食料システム戦略緊急対策事業」について説明を行いました。

参加者からは、事業について質問が出されるなど、理解を深めていました。

|

|

|

|

| 先進事例を紹介する 黒石市役所職員 |

会議の様子 | 説明を行う青森県拠点職員 |

青森県における輸出農林水産物の状況等に関する研修会を行いました(2025年12月15日)

JETRO青森貿易情報センターの清川裕志 所長を講師に招き、青森県における輸出農林水産物の状況等に関する研修会を行いました。

その中で講師からは、青森県における令和6年(年間)の輸出実績・特徴、輸出相手国「ニーズ」の実状や課題等について説明がありました。

参加した職員からは、輸出主要品目の増減理由や輸出相手国の風習の違い等への対応策について質問がだされるなど、輸出拡大を推進する上で有益な研修となりました。

|

|

|

|

| 研修会の様子 | 説明する清川所長 | 質問する県拠点職員 |

食べる・たいせつフォーラム2025で「みどりの食料システム戦略」等のPRを行いました(2025年11月30日)

青森市で開催された「食べる・たいせつフォーラム2025」(主催:青森県生活協同組合連合会)に参加し、来場者に「みどりの食料システム戦略」などを紹介しました。

その中で、公開講座では、学習講演として「みどりの食料システム戦略ってなあに?環境にやさしい消費って?」をテーマに、東北農政局の犬飼次長が講演しました。

実践報告では、柴田学園大学による「みどり戦略学生チャレンジ」、弘前実業高校による「うまいもん甲子園全国大会2連覇への取組み」、青森市立北中学校による「地域を知り、地域と関わり、地域の未来を考える、北の杜学」、それぞれの取組が報告されるなど、参加した消費者や学生たちは理解を深めていました。

|

|

|

|

| 公開講座で 講演する犬飼次長 |

実践報告する 柴田学園大学の学生 |

実践報告する 弘前実業高校の生徒 |

|

|

|

|

|

| 実践報告する 青森市立北中学校の生徒 |

みどりの食料システム戦略等の PRの様子 |

展示・体験コーナーの様子 |

青森大学で「みどりの食料システム戦略」の説明を行いました(2025年11月13日)

青森市にある青森大学において、「みどりの食料システム戦略」について出張講座を実施しました。講座にはオンライン参加も含めて1学年155名が出席し、戦略の背景や具体的な取組について理解を深めました。

講評として、担当の藤教授からは、後継者不足による農家数の減少や法人化の進展、有機農業や廃棄物の活用などの課題に加え、農業が食料・エネルギー安全保障の観点から成長分野であることなどが示され、学生の将来の進路選択に役立つ講座になったと話されていました。

|

|

|

|

| 出張講座の様子 | 真剣に説明を聞く学生たち | 説明を行う青森県拠点職員 |

若手職員の研修を兼ねて青森県内の事業者を訪問しました(2025年11月12~13日)

東北農政局の若手職員(採用2~3年目)育成の取組を兼ねて、青森県内の2事業者を訪問し意見交換を行いました。

1日目は、南部地方で露地野菜の大規模生産と加工・販売を行っている事業者(株式会社グリーンソウル)、2日目は、自社開発の生産管理システムによるスマート農業の推進や摘果りんごを活用した商品を製造している事業者(もりやま園株式会社)を訪問しました。

各事業者の特徴ある取組や製品のほか、取り巻く現状や課題、要望等について説明をいただき理解を深めました。

|

|

|

|

| 漆舘専務取締役との意見交換の様子 (グリーンソウル) |

ごぼう貯蔵倉庫前での施設の説明 (グリーンソウル) |

衛生管理が徹底された加工施設内の ごぼう切断機器 (グリーンソウル) |

|

|

|

|

|

| 森山代表取締役との意見交換の様子 (もりやま園) |

高密植栽培の説明 (もりやま園) |

摘果を活用して生み出した世界初のシードル 【テキカカシードル】 (もりやま園提供) |

おいらせ町の株式会社パセリ-菜と意見交換を行いました(2025年10月23日)

株式会社パセリ-菜は、露地野菜の産地である南部地方において、農場での苗生産、種子、農業資材の販売を主に行っています。中でも有機質肥料や土壌改良資材の販売を通じて徹底した土作りを推奨しています。

対応いただいた小泉聖也専務取締役は、自社業務のほかに、日本各地の講演会等で土づくりの大切さを生産者に伝えているそうです。

また、りんご栽培の省力化に向けて、高密植栽培における自動灌水装置やスプリンクラーを使った農薬散布システムを設置した園地を設け、生産者への普及を目指していると話してくださいました。

|

|

|

|

| 意見交換に応じる小泉専務取締役(右) | 出荷直前の「たまねぎ」苗 | スプリンクラーを使った 農薬散布システム |

外ヶ浜町産の米粉で作ったお菓子を販売する事業者との意見交換を行いました(2025年10月17日)

外ヶ浜町「カンパーニュ」(代表 金澤美加子)では、外ヶ浜町産米粉を使ったお菓子を作っています。ベーキングパウダーなどの添加物を使わず、卵の力だけでふんわり焼き上げた米粉100%のシフォンケーキや、小さなお子さんにも安心して食べさせられるよう、素材本来の力を活かしたクッキーなどが主力商品です。現在、実店舗での販売は行っておらず、「むーもん館(外ヶ浜町大平山元遺跡展示施設)」や、地元外ヶ浜町や近隣市町村での地域イベントへの出店販売が中心です。金澤代表は、原材料等の価格高騰が続く中「経営的に厳しいがもう少し値上げせずに頑張りたい。」とおっしゃっていました。

|

|

|

|

| 「カンパーニュ」の金澤代表と 主力商品の米粉シフォンケーキ |

意見交換の様子 | 外ヶ浜町産米粉を使用した米粉クッキー |

じゃわ愛(めぐ)すしこパフェお披露目試食会が開催されました(2025年9月30日)

11月に東京で開催される「ご当地!絶品うまいもん甲子園」(後援 農林水産省)の決勝大会に、北海道・東北代表として弘前実業高校 家庭科学科の3年生3人(丹羽琴胡さん、鎌田葵衣さん、永井陽菜さん)が出場し、津軽の郷土料理「すしこ」を使った料理で大会2連覇を目指しています。そのお披露目試食会がつがる市の古民家「風丸」で行われました。

「すしこ」とは、もち米に赤しそやキャベツ、きゅうりなどを合わせ漬け込んだもので、もち米の甘みに野菜の酸っぱくさっぱりした味わいが特徴で、ごはんの漬物として冬期間の保存食にしてきたものです。この「すしこ」を、生徒たちがもっと若い世代に食べてもらえるようにと考え、今風に「パフェ」という形に親しみやすくアレンジしました。

試食会当日は、数日前から仕込んでいた「すしこ」をメインに青森県産の毛豆や嶽きみ、りんごなどを手際よく調理し、彩り豊かな「じゃわ愛(めぐ)すしこパフェ」を完成させ振舞っていました。

参加者からは、美味しさはもとよりアイデアの素晴らしさや、郷土料理(食文化)に対する3人の熱意に感嘆の声と、大会2連覇へのエールが贈られていました。

|

|

|

| 真剣に調理する生徒たち | 完成した 「じゃわ愛(めぐ)すしこパフェ」 |

|

|

|

| 「すしこパフェ」についてプレゼンする3人 (左から)丹羽さん、鎌田さん、永井さん |

試食後の意見交換の様子 |

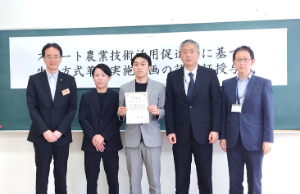

スマート農業技術活用促進法に基づく生産方式革新実施計画の認定証を授与しました(2025年9月11日)

つがる市のSKファーム株式会社(代表 小舘誉弘)において、スマート農業技術活用促進法に基づく「生産方式革新実施計画」の認定証を授与しました。認定証を受けた小舘会長は、「認定された計画を着実に推進し、生産性のさらなる向上を図っていきたい」と述べ、衛星画像とAI分析による栽培管理支援システムの導入や、海外製を含むスマート農機等の活用に意欲を示しました。齋藤地方参事官は、「本取組が地域のモデルとして広がっていくことを期待しています」と激励の言葉を述べました。

|

|

|

| 認定証授与 松嶋専務取締役(左)と齋藤地方参事官(右) |

記念撮影 |

|

|

|

| 意見交換の様子 | 抱負を語る小舘会長 |

青森県営農大学校で「みどりの食料システム戦略」の説明を行いました(2025年8月29日)

七戸町にある青森県営農大学校は、地域の農業経営者及び農業を支える多様な人財を育てる2年制の専修学校です。

青森県拠点では1年生(32名)の学生を対象に、「みどりの食料システム戦略」、温室効果ガス削減の「見える化」の推進について説明を行いました。

学生からは、みどりの食料システム法に基づく国の方針を踏まえ、青森県において策定した「基本計画」の進捗状況や、りんご栽培での「みどり認定」の要件について質問がだされるなど、理解を深めていました。

|

|

|

|

| 学生の質問に答える県拠点職員 | 真剣に説明を聞く学生たち | 説明の様子 |

つがる市の小笠原農園と意見交換を行いました(2025年8月4日)

つがる市の小笠原農園(代表取締役 小笠原俊也)を訪問し、「見える化」に関する意見交換を行いました。

小笠原農園では、令和5年産米から試行的に「見える化」に取り組み、令和6年産米で温室効果ガスの排出量と生物多様性保全の配慮の両方で「☆3つ」を獲得し、青森県の認定第1号になりました。

小笠原代表は、引き続き「見える化」に取り組み「みえるらべる」が広く認知されれば、環境負荷低減に取り組む生産者も増えていくのではないかと話されていました。

|

|

|

|

| 「見える化」を始めた経緯を語る 小笠原代表 |

意見交換の様子 | 小笠原農園ホームページより |

一般社団法人青森県農業会議常設審議委員会で「新たな食料・農業・農村基本計画」について説明しました(2025年7月31日)

青森市で行われた一般社団法人青森県農業会議(会長 福士修身)の常設審議委員会で、齋藤地方参事官が「新たな食料・農業・農村基本計画」のポイントについて説明しました。

同計画は、昨年改正された「食料・農業・農村基本法」の基本理念に基づき、施策の方向性を具体化し、平時からの食料安全保障を実現する観点から、初動5年間で農業の構造転換を集中的に推し進めることとしています。

出席した市町村の農業委員会会長等の皆さんは、資料を確認しながら説明に耳を傾けていました。

|

|

|

|

| 議事進行する福士会長 | 新たな食料・農業・農村基本計画を 説明する齋藤地方参事官 |

常設審議委員会の様子 |

日本政策金融公庫と情報交換を行いました(2025年7月24日)

日本政策金融公庫青森支店(以下、公庫)の皆さんと、業務推進に関する情報交換を行いました。

冒頭、青森県拠点から東北地域におけるスマート農業推進と米をめぐる情勢について、公庫から青森県内における公庫の取組について情報提供が行なわれました。

その後の情報交換では、スマート農業の現状と課題、生産現場での設備投資の状況、さらに、輸出に関する状況などが話され、今後の農政を推進する上で有益な情報交換となりました。

|

|

|

|

| 情報交換会の様子 | 情報提供する公庫 武井上席課長代理 |

情報提供する県拠点職員 |

青森県地球温暖化防止活動推進員研修会で、みどりの食料システム戦略等の情報提供を行いました(2025年7月19日)

青森市の新町キューブで青森県地球温暖化防止活動推進センター(センター長 渋谷拓弥)が推進員を対象に開催した研修会において、「みどりの食料システム戦略と気候変動」をテーマに、農林水産省が進める環境負荷低減の取組について情報提供を行いました。

研修会には青森県内から20名の推進員が参加し、アンケート結果では、環境負荷低減の見える化(みえるらべる)とJ-クレジットについて、特に関心が高いことがうかがえました。

|

|

|

|

| 研修会の様子 | 参加された推進員の皆さん | 発言する参加者 |

「あおもり農力向上シャトル研修」において「みどりの食料システム戦略」の説明を行いました(2025年7月15日)

青森県営農大学校が新規就農予定者等を対象に実施した「あおもり農力向上シャトル研修」において、「みどりの食料システム戦略」の出張講座を行いました。

講座には研修生7名が出席したほか4名がオンラインで受講し、「みどりの食料システム戦略」の背景と取組について理解を深めるとともに、みどり認定や「みえるらべる」の環境負荷低減の取組に関心を示していました。

|

|

|

|

| 出張講座の様子 | 資料の説明をする職員 | 個別説明の様子 |

藤崎町のエフ・ベース株式会社と意見交換を行いました(2025年7月15日)

藤崎町のエフ・ベース株式会社(代表取締役 福士広基)を訪問し、水田(コメ)政策に関する意見交換を行いました。

今年は主食用米「はれわたり」「青天の霹靂」「まっしぐら」を72ヘクタール、大豆を12ヘクタール作付けし、主食用米の「まっしぐら」についてはドローンを活用した湛水直播による播種を行い、春作業の効率化を図っています。

また、バイトアプリ等を活用したアルバイト雇用により、労働力を確保しています。

福士代表は、「地域の担い手不足に自分たちの創意工夫で対応し、未来へと繋いで行くことを覚悟して背負っていきます」と話してくれました。

|

|

|

|

| エフ・ベース株式会社の 福士代表(右)と福士専務(左) |

意見交換の様子 | ドローンによる播種作業 (エフ・ベース株式会社提供) |

柴田学園大学で「みどりの食料システム戦略」と「施策を支える農林水産統計」の説明を行いました(2025年7月11日)

柴田学園大学(生活創生学部フードマネジメント学科)で、出張講座を開催し、「みどりの食料システム戦略」と「施策を支える農林水産統計」について説明を行いました。

講座には1年生14名、2年生7名が参加し、「みえるらべるが貼ってある商品を探してみたい」、「みどりの学生チャレンジでは、もっと環境に関わることを考えてみたい」、「スマートフォン用ポケット農林水産統計を知ったので、活用してみたい」などと、アンケートに積極的な回答をいただきました。

|

|

|

|

| 説明を行う青森県拠点職員 | 学生に質問する職員 | 講座の様子 |

JA八戸で「新たな食料・農業・農村基本計画」の説明を行いました(2025年6月20日)

JA八戸第1回農政対策委員会(委員長 代表理事専務 若林 政秀)で、令和7年4月11日に閣議決定された「新たな食料・農業・農村基本計画」のポイントについて説明を行いました。

委員からは、当該地域の農業・農村の現状や、今後、農業の構造転換を推進する上で掲げた「目標」の達成に向け、施策の検証をしっかり行い、より実効性を高めて欲しいなどの発言がありました。

|

|

| 委員会の様子 | 説明を行う若佐副地方参事官 |

弘前大学で「みどりの食料システム戦略」と「施策を支える農林水産統計」の説明を行いました(2025年6月18日)

弘前大学(農学生命科学部国際園芸農学科食農経済コース)で、出張講座を開催し、「みどりの食料システム戦略」と「施策を支える農林水産統計」について説明を行いました。

講座には3年生11名、4年生2名が参加し、みどりの食料システム法に基づく生産者の認定状況の都道府県別の差や、みどりの食料システム戦略を推進する上での苦労や課題について質問するなど、理解を深めていました。

|

|

|

|

| 学生の質問に答える職員 | 説明を行う青森県拠点職員 | 講座の様子 |

くろいし有機農業推進協議会主催の新型アイガモロボ実演会が行われました(2025年6月5日)

くろいし有機農業推進協議会(会長 佐藤 拓郎)主催による「新型アイガモロボ(自動抑草ロボット)」の実演会が、青森県産業技術センター農林総合研究所の試験ほ場で開催されました。

新型ロボットは、性能が大幅に向上しつつ、価格は約半分に抑えられているのが特徴です。

当日は強風下での実演となりましたが、耐風性が向上した新型ロボットは、搭載されたGPSとソーラーパネルにより30アールの水田を効率的に自律航行し、参加者の注目を集めました。

農林総合研究所からは、「『みどりの食料システム戦略』に対応して、令和6年度から有機栽培の研究課題に取り組んでいる。省力的な除草体系の確立を目指して、本ロボットの継続的な試験を行うので、試験結果を参考にしていただきたい。」との説明がありました。

|

|

|

|

| 開会の挨拶をする黒石市農林部 農林課 神課長補佐 |

新型アイガモロボ | 軽々持ち上がる 新型アイガモロボ(6キログラム) |

|

|

|

|

|

| 走行後は濁りが発生し、 雑草の発生を抑制 |

耐風性向上により逆風・ 強風をものともせず前進 |

説明する農林総合研究所 木村研究管理員 |

令和6年度「未来につながる持続可能な農業推進コンクール」(GAP部門)の東北農政局長賞の授与を行いました(2025年6月2日)

本賞の授与は青森県立柏木農業高等学校において行いました。

齋藤地方参事官が、「本賞の受賞はひとえに皆さんが一生懸命取り組んできた成果であり、この手法をスマート農業と絡めて生産現場で活かしてほしい。また、十分な安全対策を行ったうえで農作業を行ってほしい。」とお祝いの言葉を述べました。

賞状を受け取った生徒の代表者からは、「受賞は大変驚くとともに、うれしかった。」との率直な感想が述べられ、引き続きGAP認証を継続できるよう取り組みたいと抱負を語ってくれました。

|

|

|

|

| 生徒代表(右)に賞状を手渡す 齋藤地方参事官(左) |

出席された方々と記念撮影 | 意見交換の様子 |

スマート農業技術活用促進法に基づく生産方式革新実施計画の認定証を授与しました(2025年4月25日)

階上町ハートフルプラザ・はしかみにおいて、階上町をはじめ地域の関係機関を迎えて、株式会社シカタ(代表 髙田 貴寛)に対し、認定証授与式を行いました。

冒頭、齋藤地方参事官から、「株式会社シカタの申請は青森県内で最初の認定となったもので、本実施計画が地域のモデルとして広がっていくことを期待するものであり、地域からの支援をお願いするとともに私達もともに支援を行っていく」と話しました。

認定を受けた髙田代表は、「若い力でポジティブな取組を発信するとともに地域農業の振興に貢献したい」と抱負を語ってくれました。

【プレスリリース】「農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律」に基づく生産方式革新実施計画の認定証の授与式について(東北農政局ホームページ)

|

|

|||

| あいさつを述べる齋藤地方参事官 | 認定証授与 髙田代表(左)と齋藤地方参事官(右) |

|||

|

|

|||

| 出席された方々と記念撮影 | ■ ■ |

抱負を語る髙田代表 |

六次産業化・地産地消法に基づく総合化事業計画の認定証の交付を行いました(2025年4月11日)

黒石市の株式会社環境&アグリ(代表取締役 佐々木政秀)を訪問し、六次産業化・地産地消法に基づく総合化事業計画の認定証(3月認定)を交付しました。

同社は、自社生産りんごの出荷体制構築による商品価値向上を図り、規格外りんごを活用した熱中症対策商品等の製造・販売事業により、所得の向上と経営改善に取り組みます。

|

|

|||

| 認定証交付 佐々木代表(左)と若佐副地方参事官(右) |

認定証交付後の意見交換 |

過去の青森フォトレポート

| 令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 |

お問合せ先

青森県拠点〒030-0861 青森県青森市長島一丁目3番25号(青森法務総合庁舎)

代表:017-775-2151