青森フォトレポート(令和6年度)

令和6年度

| [ 6年4月分 ] | [ 6年5月分 ] | [ 6年6月分 ] | [ 6年7月分 ] | [ 6年8月分 ] | [ 6年9月分 ] |

| [ 6年10月分 ] | [ 6年11月分 ] | [ 6年12月分 ] | [ 7年1月分 ] | [ 7年2月分 ] | [ 7年3月分 ] |

新着情報

令和6年度「飼料用米多収日本一」における東北農政局長賞の授与を行いました(2025年3月12日)

令和6年度「飼料用米多収日本一」において、単位収量の部で東北農政局長賞を受賞した五所川原市の高橋俊惠(たかはしとしえ)さんに対して、齋藤地方参事官から表彰状の授与を行いました。

高橋さんからは、「飼料用米の作付けに約10年取り組んできた。次の世代に引き継げるように今後も水稲の作付けを続けていきたい。」と話してくださいました。

【プレスリリース】令和6年度「飼料用米多収日本一」における東北農政局長賞受賞者の決定について(東北農政局ホームページ)

|

|

|

|

| 表彰状授与 高橋さん(右)と齋藤地方参事官(左) |

表彰状を手にしてご家族と 齋藤地方参事官(右)とともに |

意見交換の様子 |

平川市でいちごの加温栽培に取り組む事業者を訪問しました(2025年3月7日)

平川市の しあわせj-Farm(代表取締役 木村祝幸)では、スマート農業技術を活用し、いちごの通年生産・加工販売に取り組んでいます。生育や季節に合わせて最適な栽培環境がコントロールされたハウス内では、冬春は濃厚な味わいの「よつぼし」、夏秋はさわやかな食味の「夏のしずく」という品種を栽培しているとのこと。一面銀世界の中に建つ施設内では、真っ赤に色づいた「よつぼし」の収穫や、株の整理作業が行われていました。

木村代表は「効率的な栽培方法のデータを集めながらハウスを増設し、観光農園を目指したい。」と話してくださいました。

|

|

|

|

| 真っ赤に色づいた「よつぼし」 | 施設概要を説明する木村代表 | いちごの株の整理作業 |

|

|

|

| 施設の周りは一面銀世界 | 木村代表(右)、担当の佐々木憲昭氏(中) 県拠点職員(左) |

みどり戦略学生チャレンジ(全国版)東北ブロックの準グランプリ賞の授与を行いました(2025年2月25日~28日)

第1回みどり戦略学生チャレンジ(全国版)に参加登録いただいた、青森県営農大学校(大学・専門学校の部)、青森県立柏木農業高校、青森県立名久井農業高校(高校の部)が、東北ブロック(東北農政局)の準グランプリ賞を受賞しましたので、それぞれの学校で賞状の授与を行いました。

意見交換では「次回があればグランプリをめざしたい」と受賞の喜びと共に次回への参加意欲を覗かせる受賞者もいました。

|

|

|

|

| 営農大学校では学生の見守る中 賞状を授与 |

名久井農業高校の受賞者 | 柏木農業高校の受賞者 |

名久井農業高等学校で「eaTOHOKU Action」と「農業経営にまつわるお金の話」の説明を行いました(2025年2月19日)

南部町の青森県立名久井農業高等学校(校長 小笠原理高)で、青森県拠点と日本政策金融公庫青森支店(以下、金融公庫)との合同講座を開催し、青森県拠点が「eaTOHOKU Action(みどりの食料システム戦略)」(注)、金融公庫が「農業経営にまつわるお金の話」について説明を行いました。

講座には1年生の36名が参加し、農産物の生産・加工・販売に関する脱炭素の「見える化」取組事例等について質問するなど理解を深めていました。

(注)「eaTOHOKU Action~東北の未来の食のために、私たちができること~」はこちら(東北農政局ホームページ)

|

|

|

|

| 講師の質問に答える生徒たち | 説明を行う青森県拠点職員 | 説明を行う日本政策金融公庫青森支店 村田課長代理 |

柴田学園大学の学生に「みどり戦略チャレンジ賞」の授与を行いました(2025年2月17日)

第1回みどり戦略学生チャレンジ(全国版)に、東北ブロックから48チームの参加があり、2月8日に受賞チームが決定しました。

食のSDGsの実現に向け、食の開発から食の流通・サービスまで総合的な知識と技術の習得に取り組んでいる、柴田学園大学(弘前市)生活創生学部フードマネジメント学科の学生5チームに、東北農政局「みどり戦略チャレンジ賞」の授与を行いました。

受賞した学生達から「みどり戦略に沿ったテーマを考え、第2回にも応募したい。」と力強い発言がありました。

【プレスリリース】第1回みどり戦略学生チャレンジ(全国版)の受賞チームが決定!(農林水産省ホームページ)

【プレスリリース】第1回みどり戦略学生チャレンジ(全国版)東北ブロックの受賞チーム決定!(東北農政局ホームページ)

|

|

|

|

| 5チームの集合写真 | 賞状授与の様子 | 学生との意見交換 |

藤崎町の認定農業者協議会でみどりの食料システム戦略等の説明を行いました(2025年2月7日)

藤崎町認定農業者協議会(会長 米村義久)主催の研修会が藤崎町常盤生涯学習文化会館で開催され、みどりの食料システム戦略等について説明を行いました。平田博幸町長臨席のなか、認定農業者を含む12名が参加し、戦略策定の背景や具体的な取組、みどりの食料システム法のポイント等について理解を深めました。

平田町長からは、今冬の大雪による農業被害への対応や温暖化による農業への影響が懸念される中、「研修を踏まえて今後の経営に役立ててほしい」とのお話をいただきました。

|

|

|

|

| みどり戦略の説明を聞く生産者 | 説明を行う青森県拠点職員 | 平田町長(左)の挨拶 |

JA津軽みらい主催のりんご剪定会が行われました(2025年1月31日)

JA津軽みらい(代表理事組合長 奈良 寧)主催のりんご剪定会が平川市広船地区で行われました。剪定作業は、高品質なりんごを生産するために、花芽の大きさや数を観察しながら、樹の内側まで日光が入るように不要な枝を切り落とす重要な管理作業です。剪定会は生産者の剪定技術の向上を目的に毎年この時期に行われています。

今冬の大雪の影響で1メートルを超える積雪深がある園地では、講師が解説をしながら剪定技術を実演し、集まった生産者は熱心に耳を傾け、今年も良質なりんごの生産に向けて気持ちを新たにしました。

|

|

|

|

| 切り落とす枝、残す枝を解説しながら実演 | のこぎりを使って枝を切り落とす作業 | 剪定会には約170名が参加 (10時の気温は‐1℃) |

|

||

| 丸葉台樹の剪定の様子(わい化樹の講師3名、丸葉台樹の講師4名(計7名)が剪定技術を実演) |

青森県農業経営者協会稲作部会と情報交換を行いました(2025年1月27日)

水田農業の中核的な担い手である青森県農業経営者協会稲作部会(部会長 山﨑孝悦)の皆さんと、令和6年産米の生産状況や、令和7年産に向けた水田農業の取組について情報交換を行いました。

青森県拠点からは米をめぐる情勢について情報提供を行い、稲作部会員からは、飼料用米など需要に応じた生産や支援のあり方、基盤整備の必要性や米穀の備蓄運営など、地域農業の現状から農政全般にわたる活発な意見が出されました。

|

|

|

|

| 情報交換会の様子 | 挨拶する山﨑会長 | 説明を行う青森県拠点職員 |

JA津軽みらい尾上支店の研修会で「みどりの食料システム戦略」の説明を行いました(2024年12月18日)

平川市のJA津軽みらい尾上支店で、みどりの食料システム戦略に関する研修会が開催され、青森県拠点が「みどりの食料システム戦略」、中南地域県民局が「みどり認定の申請方法」について説明を行いました。

水稲、大豆、りんご、ミニトマトを栽培する組合員25名が参加し、みどり認定のほか有機農業の取組拡大、環境負荷低減のクロスコンプライアンス(みどりチェック)等の説明を熱心に聞いていました。

参加者は、みどり認定の個人申請とグループ申請の違いについて質問するなど理解を深めていました。

|

|

|

|

| 研修会の様子 | 説明を行う青森県拠点職員 | 説明を行う中南地域県民局職員 |

県内6カ所で開催された令和6年度第2回農地中間管理事業推進連絡会議に出席しました(2024年12月6日~17日)

青森県内の各地域県民局が主催する、令和6年度第2回農地中間管理事業推進連絡会議に出席しました。

本会議は、地域の関係機関で情報共有を図り、農地集積を促進するために毎年2回開催されています。

会議では、各市町村から地域計画の策定状況や、関係機関の農地中間管理事業の推進等について報告があり、活発な意見交換が行われました。県拠点からは、地域計画の関連予算等について説明を行いました。

各市町村では、令和7年3月末が期限の「地域計画」策定作業が大詰めを迎えています。

|

|

|

|

| 開会のあいさつをする 三八地域県民局の若宮農業普及振興室長 |

説明する青森県拠点職員 (12月6日、三八地域県民局会場) |

会議の様子 (12月10日、中南地域県民局会場) |

第30回JA青森県大会に齋藤地方参事官が出席しました(2024年12月5日)

青森県農業協同組合中央会(代表理事会長 乙部輝雄)が主催する「第30回JA青森県大会」が青森市で開催され、農協関係者等約500人が参加しました。3年に1度の本大会には、来賓として齋藤地方参事官が出席し、菅家東北農政局長の祝辞を代読しました。

本大会では、「今こそ結集!協同の力 青森の農業と地域のくらしを守るために」をテーマに各取組を進めることが確認されました。東北農政局としても、農業者、関係機関の声をしっかり受け止め全力で応援していきます。

|

|

|

|

| 青森県大会の様子 | あいさつする乙部会長 | 祝辞を述べる齋藤地方参事官 |

黒石市「大川原棚田」の地元の小学生がそば打ち体験学習を行いました(2024年12月3日)

黒石市の山間部に位置する「大川原棚田」は、県内唯一の「つなぐ棚田遺産」認定棚田となっており、水稲のほか特産の「牡丹そば」を作付けしています。

地元の東英小学校では、棚田の「牡丹そば」について学ぶことを目的に、育て方からそばの打ち方まで一年を通じて学んでいます。地元のそば店で行われた体験学習では、秋に収穫したそばの製粉工程を見学し、続いてそば粉をこねて生地を伸ばし、切り揃えるまでの作業を体験しました。最後には児童自らが打ったそばを試食し、「そばの太さが違うけどおいしかった」と話すなど出来栄えを話し合っていました。

|

|

|

|

| 東英小学校6年生のみなさんと 指導した店主の福士収蔵さん(右) |

福士さんによるそば打ちの説明 | 2人1組となってそばを打っていました | |

|

|

|

|

| 自ら打ったそばに舌鼓 | そばの収穫体験(10月) (黒石市役所提供) |

開花した大川原棚田のそば(9月) |

むつ市脇野沢地域では今年収穫したそばの調製作業が行われています(2024年11月28日)

下北半島のむつ市脇野沢地域の、一般社団法人むつ市脇野沢農業振興公社(理事長 山崎拓也)では、耕作放棄地の解消を目的に地域の農地を集積して、そばの栽培を行っています。

酒井一雄常務理事によると、今年のそばは天候に恵まれて、例年より収量が3割程度多いとのことです。

そのため、収穫後の乾燥・調製作業では例年以上に時間を要しているとのことですが、年末需要に向けて順次首都圏に出荷されます。

|

|

|

|

| 今年の作柄や調製作業等について 説明する酒井常務(右) |

最終の調製作業は作業員による 目視と手作業仕上げ |

水稲の育苗箱を活用して 雑草種子等の異物を除去 |

|

|

|

| 今年収穫されたそば (キタワセソバ) |

酒井常務(左)と県拠点職員(右) |

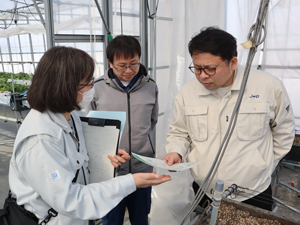

若手職員の研修を兼ねて青森県内の事業者を訪問しました(2024年11月13~14日)

東北農政局の採用2~3年目となる若手職員の現場研修を兼ねて、青森県内で農産物を利活用する事業者を訪問し意見交換を行いました。

研修は、国産大豆を納豆等に加工する事業者のほか、飼料用米を取り扱う養豚事業者、りんごジュースのほか新たな商品開発に取り組む事業者を訪問しました。

各事業者の特徴ある取組や製品のほか、取り巻く現状や課題、要望等について説明をいただき理解を深めました。

|

|

|

|

| 太子食品工業(株)担当者(右)から 国産大豆の加工等の説明 |

大豆加工工場における品質管理の取組等の説明 (太子食品工業(株)) |

(株)木村牧場担当者(右)から 養豚における飼料用米の利用等の説明 |

|

|

|

|

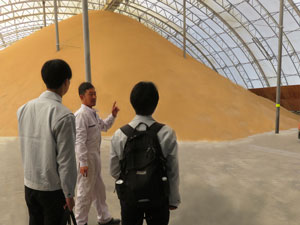

|

| アーチ型倉庫にうず高く積まれた飼料用米 ((株)木村牧場) |

JAアオレン担当者(右)から りんごの搾りかすを利用した商品等の説明 |

品種特性に応じた原料りんごの管理等の説明 (JAアオレン) |

五所川原市でたまねぎの新たな産地形成を目指した実証栽培が始まりました(2024年10月11日)

五所川原市では、水稲を基幹に水田を活用した高収益作物の導入等により農業者の所得向上等を目指しています。

市や関係者が連携し、機械化一貫体系が可能な高収益作物としてたまねぎを取り入れ、主産地が切り替わる7月~8月の出荷を目指し、産地リレーの可能性の検討と産地形成を進めます。

市の保有する農地を活用し、複数品種の秋まき用苗等の定植を行い、生育状況を比較しながら、必要な栽培技術や設備、施肥・防除体系などを確認することとしています。

|

|

|

| 植付機械によるたまねぎ苗の定植作業 | 約20センチの長さに生長した たまねぎの苗 |

|

|

|

| 植付機械による欠株箇所への 補植作業の様子 |

作業内容の事前打ち合わせ |

最新技術の新たなりんご選果場で輸出を含めた販路拡大等に挑戦(2024年10月10日)

弘前市の有限会社ゴールド農園(代表取締役社長 石岡繁行)は、人手不足の解消と省力化につながる「葉とらずりんご」の生産者組織(約500名)と連携し、生産と販売、輸出を行っています。

同社は令和6年2月、輸出を含めた販路拡大等を目指して、新たなりんご選果場(集出荷貯蔵施設)を整備しました。

選果場は、りんご業界初のAI(人工知能)カメラを搭載した高速選果機や作業ロボットなど、最新技術が導入され、選果・梱包作業の効率化を図っています。

作業員の目視による りんごの選果  |

|

1秒に3個を識別する AIカメラで高速選果  |

| 施設を説明する石郷岡常務取締役(右)と 齋藤地方参事官(左) |

ロボットアームで 規格ごとにパック詰め |

コンテナ箱をパレット積みする ロボットパレタイザー |

青森県生協大会で「みどりの食料システム戦略」等のPRを行いました(2024年10月9日)

青森市で行われた青森県生協大会(主催、青森県生活協同組合連合会(会長 菅原正))に参加し、来場者に「みどりの食料システム戦略」等をPRしました。

「みどりの食料システム戦略ってなあに?」のコーナーを設けて、農林水産業における環境負荷低減の取組や食品ロス削減月間などを、パネルやパンフレットによりPRしました。

このほか会場では、食や環境、健康等に関するブースが多数設置され、来場者はそれぞれのブースに立ち止まって、担当者の説明やアンケートに答えるなど理解を深めていました。

|

|

|

|

| 東北農政局みどりの食料システム戦略 啓発キャラクター「みっちゃん」とパネル展示 |

みどりの食料システム戦略等の PRの様子 |

食品ロスの削減や子ども食堂への 政府備蓄米の支援も話題に |

下北地域で夏秋いちごを栽培している生産者を訪問しました(2024年10月1日)

下北地域では夏秋いちごを栽培する若手の生産者が多く、東通村で20年以上前に栽培を始めた村田睦夫さんは、その中心となっています。また、生産者どおしで栽培技術や市場動向などを情報共有しながら、良品生産と一層の産地化を目指しています。

甘さと酸味が程よい夏秋いちごは、ケーキやクレープなどにも需要があり、地元のほか首都圏や九州地方へも出荷しているとのことです。夏秋いちごの収穫は11月頃まで続きます。

|

|

|

|

| 色づき始めた夏秋いちごの 「夏のしずく」 |

村田さんと選果した夏秋いちご | 甘さと酸味が程よい夏秋いちごは 洋菓子などに需要があります |

|

|

|

|

|

| 「下北いちご」のネーミングで出荷されます | 猛暑対策として、プランターを使った 簡易な高設栽培を開始 |

プランターを使った簡易な高設栽培は 設置が簡単で徐々に増やす予定 |

今年も青森県産りんごの輸出が始まっています(2024年9月20日)

平川市の株式会社マルジンサンアップル(代表取締役社長 葛西万博)では、りんごの国内販売のほか輸出も行っています。

大玉で甘くて美味しい青森県産のりんごは海外でも好評です。りんごの香りがほんのり漂う選果場では、作業員が1個1個確認しながら、収穫したばかりの「トキ」を丁寧に選果・梱包していました。出荷準備が整ったりんごは植物防疫所による検疫検査を受け、海外の消費者に届けられます。

|

|

|

|

| 爽やかな甘さとシャキシャキした 食感が人気の「トキ」 |

病害虫寄生果の識別と選別作業 | りんごの選果ライン | |

|

|

|

|

| 植物防疫所の検査官による検疫検査 | 植物検疫証明書の交付を受けて 船便で海外の消費者へ |

葛西社長(中)と村上企画開発室長 (左)、県拠点職員(右) |

晴天のもと青森県内の稲作地帯では黄金色の稲穂が一面に広がっています(2024年9月11日)

青森県の津軽地方では青森県のブランド米「青天の霹靂」が収穫時期を迎え、こうべを垂れた黄金色の稲穂が次々とコンバインで収穫されています。

県内ではこれから10月にかけて、「青天の霹靂」のほか主力品種の「まっしぐら」や「はれわたり」などの収穫作業が本格化します。

|

||

| 稲穂が黄金色に色づいて風に揺られる津軽地方の風景 |

|

|

|

| たわわに実った稲穂のこうべが垂れ下がる | コンバインによる「青天の霹靂」の収穫 |

一般社団法人青森県農業会議で改正食料・農業・農村基本法等の概要を説明しました(2024年8月28日)

青森市で行われた一般社団法人青森県農業会議(会長 福士修身)の常設審議委員会で、齋藤地方参事官が改正食料・農業・農村基本法等の概要を説明しました。

同法では、国民一人一人の「食料安全保障」を基本理念の中心に、「環境と調和のとれた食料システム」を新たに加え、農業生産の方向性を明確化するなどのほか、関連法も併せて改正しています。

出席した市町村の農業委員会会長らは、メモを取るなど改正内容の説明に耳を傾けていました。

|

|

|

|

| あいさつする福士会長 | 食料・農業・農村基本法等を説明する 齋藤地方参事官 |

常設審議委員会の様子 |

青森県営農大学校で「みどりの食料システム戦略」の説明を行いました(2024年8月28日)

七戸町にある青森県営農大学校は、農業をとおして「食の未来」と「地域社会」を支える人材を育てる2年制の専修学校です。

青森県拠点では1年生(32名)の学生を対象に、みどりの食料システム戦略、温室効果ガス削減の「見える化」や環境負荷低減のクロスコンプライアンスの取組、農林水産分野におけるカーボン・クレジットの推進について説明を行いました。

|

|

|

|

| 説明を行う県拠点職員 | 職員の質問に答える学生たち | 説明の様子 |

中泊町産の米粉で作った「シフォンケーキ」を販売する事業者と意見交換しました(2024年8月23日)

中泊町の特産物直売所「ピュア」にある飲食店「ピュアレストラン」(オーナー 菊池晃扶)では、中泊町産の米粉専用品種「あおもりっこ」で作ったシフォンケーキを販売しています。

菊池オーナーは「原材料に、米粉のほか中泊町産大豆で作った豆腐や、青森県産の卵を使うなど、地元の食材にこだわって、しっとりとした食感に仕上げました。今後も地元の食材を使って新たなメニューや商品を開発・販売することで地域の活性化につながれば。」と話してくださいました。

|

|

|

|

| オーナーの菊池晃扶さん | 意見交換の様子 | 菊池オーナー夫婦とスタッフ(右) | |

|

|

|

|

| 中泊町特産物直売所「ピュア」 | 特産物直売所「ピュア」の中にある 「ピュアレストラン」 |

「100%米粉と豆腐のシフォン」のポスター |

青森市浪岡地区で栽培されているとうもろこし「なみおかバサラコーン」の生産者を訪問しました(2024年8月9日)

農事組合法人ますだて(代表理事 深堀茂一)のとうもろこし畑では、地域特産の「なみおかバサラコーン」の収穫が終盤を迎えています。

なみおかバサラコーンの名前の由来は、地域からの便り「あどはだりするほど美味しい「なみおかバサラコーン」 -青森県・青森市-(2023年7月20日掲載)」をご覧ください。

「なみおかバサラコーン」は、JAの施設で選別・箱詰めされたあと、青森県内のスーパーやJA青森の直売所で販売されています。

|

|

|

|

| 浪岡地区でのみ生産している 「なみおかバサラコーン」 |

とうもろこし畑 | 収穫前のとうもろこし | |

|

|

|

|

| 大きさを確認しながら収穫 | とうもろこしはJAの施設に運ばれます | 出荷を待つ「なみおかバサラコーン」 |

藤崎町でアルストロメリアを周年栽培する農業法人を訪問しました(2024年8月2日)

株式会社咲花園(代表取締役 山内壮一郎)では、30棟のハウスで約30種類のアルストロメリアを周年栽培しており、お盆や秋のブライダルシーズンへの需要に向けて、ハウス内の株の整理や出荷用の花の調製作業に励んでいました。

アルストロメリアは冷涼な気候を好むため、最近は猛暑対策が必要で栽培管理が難しいとのことですが、出荷を控えた色とりどりの鮮やかな花が作業場や冷蔵庫内を埋め尽くしていました。

|

|

|

|

| (株)咲花園の山内代表(左)と県拠点職員 | 収穫した花は不用な葉を取って 花の数や長さごとに調製 |

規格ごとに揃えた花を 出荷用に慎重に束ねて包装 |

|

|

|

|

|

| 冷蔵庫内で出荷を待つ 色とりどりの花 |

ハウス内のアルストロメリア | 次々と蕾が色づいて開花します |

にんにくの町、田子町の有限会社沢田ファームと意見交換を行いました(2024年7月30日)

田子町の有限会社沢田ファームの沢田宏和専務取締役と意見交換を行いました。

同社では、自給たい肥を活用して資源循環型農業を実践する中で、にんにくの生産から、黒にんにく、むきにんにくなどの加工、販売を一貫した体制で取り組んでいます。

令和6年産にんにくは、春の雪解けが早く生育も順調に進み、例年通り良質なものができたとのこと。にんにくの香りが漂う作業小屋では従業員が丁寧に調製・選別しており、パワーの源として全国の食卓へお届けしています。

|

|

|

|

| 有限会社沢田ファームの沢田専務 | 余分な外皮を手作業で取り除くなど調製 | 2Lサイズのにんにく(右) |

|

|

|

| 箱詰めされ、全国へ向けて発送 | 意見交換の様子 沢田専務(右)と県拠点職員 |

青森県地域婦人団体連合五所川原市連合婦人会の研修会でみどりの食料システム戦略等の説明を行いました(2024年7月22日)

五所川原市金木総合支所において開催された五所川原市連合婦人会(会長 外崎れい子)の研修会に出席し、みどりの食料システム戦略について説明を行いました。研修会には33名の会員が参加し、真剣な面持ちで耳を傾けていました。

意見交換では環境負荷低減の取組の「見える化」が進むことを求める意見や、家庭でも食品ロスを減らしたいとの発言があり、みどりの食料システム戦略が広く浸透することへの期待の声がありました。

|

|

|

|

| 総勢33名の会員が参加されました |

質問をする外崎会長 |

参加者の様子 |

|

|

|

| 「みっちゃんシール」を手に 「みどり戦略」について説明する県拠点職員 |

「みっちゃん」は東北農政局独自の みどりの食料システム戦略啓発キャラクター |

むつ市で黒毛和牛の繁殖経営に取り組む畜産農家を訪問しました(2024年6月26日)

むつ市の美付ファーム(「びつけファーム」代表千葉 晋)を訪問し意見交換を行いました。

生まれた子牛を約10か月間育てる繁殖経営では、健康な子牛を効率的に生産するために牛の生活環境や飼料に留意しながら飼養しています。

千葉代表は「今でも分娩の瞬間は緊張するが、飼料の給餌の工夫や分娩監視温度センサーによる分娩兆候の把握で、効率的な作業ができるようになった。」と話してくださいました。

|

|

|

|

| 大事な作業は牛の観察 | 分娩監視温度センサーの機能 について説明する千葉代表 |

体温変化で分娩を予測・検知し メールで通知 |

|

|

|

|

|

| 生まれて数日の子牛と母牛 | 子牛に耳標を装着 | 千葉代表(左)と県拠点職員(右) |

つがる市で収穫を迎えているブロッコリーの生産者を訪問しました(2024年6月14日)

つがる市でブロッコリー生産6年目になる中村泰也さんのほ場を訪問し、意見交換を行いました。

ブロッコリーは、4月上旬に定植し生育が順調に進んだこともあり、収穫も早まったことから例年より一週間程度早く今期の収穫が終了となるとのことです。

収穫されたブロッコリーは、JAの集出荷施設で選果した後に鮮度保持のため氷を詰め、主に東京や県内の市場等へ出荷されます。

|

|

|

|

| ブロッコリーほ場 |

収穫前のブロッコリー |

収穫の様子 |

|

|

|

|

|

| 中村泰也氏(右)と意見交換する 齋藤地方参事官(左) |

ブロッコリーはりんご箱を活用し JAの集出荷施設に運ばれます |

氷詰めで市場へ出荷されます |

大規模ガラス温室施設を整備しトマト栽培に取り組む事業者を訪問しました(2024年5月28日)

むつ市に新たに進出した、株式会社寅福プラント(代表取締役 加藤夢人)を訪問しました。

同社は、北海道上ノ国町でのトマトの栽培実績を活かし、情報通信技術(ICT)の活用による最適な栽培環境づくりの自動化、さらに間伐材等を利用したバイオマス燃料で、加温に必要な熱エネルギーと発生する二酸化炭素を有効利用することで、トマトの周年出荷に取り組みます。

今後、7月下旬からの収穫・出荷を見込んでいます。

|

|

|

|

| 施設の概要を説明する加藤代表(右) | 2階の見学エリアから眺める 広大な栽培エリア |

トマト苗は約11.5万株を定植予定 |

|

|

| 栽培面積約3ヘクタールのガラス温室施設全景 |

食品ロス削減に取り組む株式会社WANDと意見交換を行いました(2024年5月15日)

十和田市の株式会社WAND(代表 岡山拓也)を訪問し、意見交換を行いました。

同社は、自社でにんじんを主体に、にんにく、ごぼうを生産するとともに、りんご等の県産品をECサイトで販売しています。

販売する商品は、市場等の規格にこだわらず、大きさ・形による規格外品や廃棄物を極力減らし、自社規格による販売に取り組んでいます。生産・出荷部門の労働力は、地元雇用に大きく貢献しています。

|

|

|

|

| (左から)野崎マネージャー、岡山代表と 齋藤地方参事官の意見交換 |

調製したにんじん | 皮をむき真空パックしたにんにく |

|

|

|

| 仕入れたりんごは自社規格による手作業選果 | 岡山代表(右)から調製工程を確認する 齋藤地方参事官(左) |

りんごの人工授粉用の花粉を採取しています(2024年4月30日)

弘前市の株式会社工藤農園(代表取締役 工藤貴久)では、りんごの人工授粉用の花粉を自家採取しています。

この日は従業員の皆さんと、開花時期が早い品種「華宝」の花を摘み取り、花粉を取り出すための開葯作業を行っていました。花粉は来年の人工授粉に使用します。

工藤さんは「高品質なりんごを安定生産するためには、人工授粉でしっかり結実させることが大事だと考えている。そのために必要な花粉の確保は重要。」と作業に励んでいました。

|

|

|

|

| りんごの花は 中心花を残し側花を摘み取り |

皆で摘み取った花を集めます | 花から葯を落とすため 葯採取機を使用 |

|

|

|

|

|

| 金網で振るって葯を採取 | 開葯するために広げて乾燥させます | (株)工藤農園の工藤代表(左)と県拠点職員 |

青森県有機農業推進協議会の研修会で「みどりの食料システム戦略」の説明を行いました(2024年4月25日)

青森県有機農業推進協議会(会長 鈴木譲)主催の研修会が青森市で開催され、青森県拠点の職員が「みどりの食料システム戦略」について説明を行いました。

研修会には、有機農業に取り組んでいる県内各地の農業者9名が参加され、熱心に説明を聞き、質問するなど理解を深めていました。

協議会の鈴木会長からは、「これまで有機農業に取り組んできた私たちも、みどり戦略の目標達成に向け、新たに有機農業に取り組む農業者へ栽培技術を指導するなど、連携していくことが必要」と話されました。

|

|

|

|

| 研修会の様子 | 説明を行う青森県拠点職員 | 質疑応答の様子 |

六次産業化・地産地消法に基づく総合化事業計画の認定証の交付を行いました(2024年4月23日)

七戸町の有限会社金子ファーム(代表取締役 金子吉行)を訪問し、六次産業化・地産地消法に基づく総合化事業計画の認定証(3月認定)を交付しました。

同社は、これまでの肉用牛・酪農事業、自社生産の生乳や牛肉を活用した6次産業化による手作りジェラートの加工販売やレストラン事業に加え、今回新たにNAMIKIブランドによる牛乳、飲むヨーグルトの商品開発・販売事業により、所得の向上と経営改善に取り組みます。

|

|

|

| 県拠点担当者(左)から交付を受ける 阿見年典常務取締役(右) |

認定証交付後の意見交換 |

過去の青森フォトレポート

| 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 |

お問合せ先

青森県拠点〒030-0861 青森県青森市長島一丁目3番25号(青森法務総合庁舎)

代表:017-775-2151