福島フォトレポート(令和6年度)

令和6年度

| [ 6年4月分 ] | [ 6年5月分 ] | [ 6年6月分 ] | [ 6年7月分 ] | [ 6年8月分 ] | [ 6年9月分 ] |

| [ 6年10月分 ] | [ 6年11月分 ] | [ 6年12月分 ] | [ 7年1月分 ] | [ 7年2月分 ] | [ 7年3月分 ] |

新着情報

- ベルグ福島株式会社鶴沢農場育苗施設の落成式が行われました(2025年3月27日)

- 令和6年度「飼料用米多収日本一」における東北農政局長賞の賞状授与を行いました(2025年3月18日)

- 農福連携研修会「ふくしまフォーラム」が開催されました(2025年3月10日)

- 「みどり戦略学生チャレンジ」東北ブロックの賞状を授与し意見交換を行いました(2025年2月28日)

- 令和6年度東北農政局「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」奨励賞を授与しました(2025年2月27日)

- 「食品ロス削減のためのアイデア集」贈呈式に参加しました(2025年2月19日)

- 第50回福島県花き品評会表彰式並びに令和6年度花きセミナーが開催されました(2025年2月14日)

- ふくしま未来農業協同組合の土壌分析センターの開所式に出席しました(2025年2月4日)

- 本宮市の女性農業委員3名と意見交換を行いました(2024年12月13日)

- 福島県農業総合センター農業短期大学校で「みどりの食料システム戦略」等について講義を行いました(2024年12月9日)

ベルグ福島株式会社鶴沢農場育苗施設の落成式が行われました(2025年3月27日)

川俣町鶴沢地区にベルグ福島株式会社(本社:川俣町)の鶴沢農場育苗施設が完成し落成式が行われました。

落成式では、初めにベルグ福島株式会社中越孝憲(なかごし たかのり)代表取締役から挨拶があり、続いて来賓から祝辞が述べられました。

東北農政局からも福島県を担当する松井地方参事官が東北農政局長の祝辞を代読し育苗施設の完成を祝いました。

落成式終了後、育苗施設の見学が行われました。育苗施設では既にトマトやきゅうりが先行して育苗されており、今後は良質な苗が福島県を中心に全国に供給されることとなります。

|

|

|

|

|

落成式の様子 |

東北農政局長の祝辞を代読する |

|

|

|

|

|

育苗施設内の様子 |

トマトの苗 |

令和6年度「飼料用米多収日本一」における東北農政局長賞の賞状授与を行いました(2025年3月18日)

令和6年度「飼料用米多収日本一」において「地域の平均単収からの増収の部」で、浅川町の八木沼 源一さんが、(地域平均単収からの増収量162kgキログラム/10アール)で東北農政局長賞を受賞しました。

3月18日、JA夢みなみ浅川支店において、松井地方参事官から八木沼さんに対し賞状を授与しました。

八木沼さんからは、「日当たりの良いほ場に作付けし、適期収穫を行った」とお話しがありました。

|

|

|

|

|

松井地方参事官から賞状を授与しました |

賞状を手にする八木沼源一さん(右) |

農福連携研修会「ふくしまフォーラム」が開催されました(2025年3月10日)

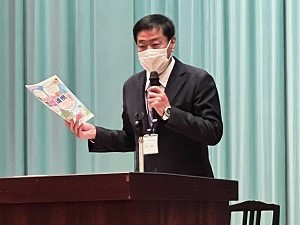

3月10日、福島県授産事業振興会が主催する「令和6年度農福連携研修会「ふくしまフォーラム」」が郡山市で開催され、農福連携に関わる生産者、県・市町村、JA等の担当者や授産所職員など約60名が参加しました。

当日は、千葉大学教授の基調講演のほか、「~農業と福祉の連携で工賃向上を!更なる事業理解の広がりと充実を~」と題して、トークセッションやディスカッションが行われ、福島県拠点からは、「農山漁村振興交付金(地域資源活用価値創出推進・整備事業(農福連携型))」を紹介しました。

|

|

|

|

|

会場の様子 |

農福連携に関する施策を紹介する |

「みどり戦略学生チャレンジ」東北ブロックの賞状を授与し意見交換を行いました(2025年2月28日)

みどり戦略学生チャレンジ(全国版)に、福島県から7校(大学・専門学校の部1校、高校の部6校)の参加があり、東北ブロックの受賞チームにそれぞれ賞状を授与し意見交換を行いました。

準グランプリ 福島大学 福島県立相馬農業高等学校

みどり戦略チャレンジ賞 福島県立南会津高等学校 福島県立岩瀬農業高等学校

福島工業高等専門学校 福島県立ふたば未来学園高等学校

福島県立会津農林高等学校

2月28日には福島大学に伺い、「会津農書に基づいた有機農業の生物多様性の評価」をテーマに全国大会に出場された学生の皆さんに賞状を手交後、「みどりの食料システム戦略」について意見を交換し、生物多様性の観点から見た中干しの延長についての考察など貴重な意見をいただきました。

|

|

|

|

|

賞状授与の様子 |

授与後の記念撮影 |

|

|

|

|

|

意見交換の様子 |

意見を述べる受賞者 |

令和6年度東北農政局「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」奨励賞を授与しました(2025年2月27日)

東北農政局では、内閣官房及び農林水産省が選定する「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」へ応募いただいた事例の中から、東北独自の特徴ある優れた取組を、東北農政局「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」として選定しております。

今年度、奨励賞に選定された福島市の有限会社まるせい果樹園を訪問し、松井地方参事官から賞状を授与しました。

まるせい果樹園では、桃やりんごなどを生産する傍ら、農家カフェでの自家製パフェの販売や、夜の果樹園のライトアップなど園地を活かしたイベントを開催しています。また、原発事故の風評被害払拭のため、GAP認定による安全性をPRすることで来場者数や売上が増加し視察が増えるなど、地域や農業の魅力向上のため精力的に活動しています。

|

|

|

|

|

松井地方参事官から賞状を授与しました |

まるせい果樹園 最高執行責任者の |

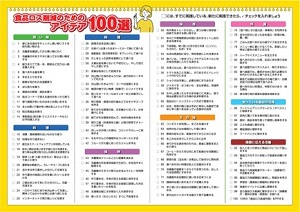

「食品ロス削減のためのアイデア集」贈呈式に参加しました(2025年2月19日)

2月19日、福島県消費者団体連絡協議会が「食品ロス削減のためのアイデア集」を福島県へ贈呈しました。

協議会では食品ロス削減を掲げて活動しており、令和5年までの3年間で食品ロスに関するアンケートを実施し、今回、アイデア集の作成に至ったところです。

このアイデア集を贈呈された福島県消費生活課では各市町村へ配布するとともに福島県のホームページに掲載するとのことでした。

このアイデア集を活用し食品ロスの削減が期待されます。

|

|

|

| (左から)福島県消費者団体連絡協議会の 田崎事務局長、髙野会長、 福島県消費生活課の國分課長 |

食品ロス削減のためのアイデア集(アイデア100選) | 食品ロス削減のためのアイデア集 |

第50回福島県花き品評会表彰式並びに令和6年度花きセミナーが開催されました(2025年2月14日)

第50回福島県花き品評会において、農林水産大臣賞、東北農政局長賞、福島県知事賞などを受賞された方々への表彰式が、福島県農業総合センターで開催されました。

金賞、銀賞、銅賞あわせて25名に賞状授与が行われ、農林水産大臣賞及び東北農政局長賞は松井地方参事官から賞状の授与を行いました。

その後、「花きの需要動向と今後の方向性」と題して、株式会社大森花卉 代表取締役社長淺沼氏による講演が行われ、花き業界における課題と対応について理解を深めました。

|

|

|

|

|

来賓祝辞を述べる松井地方参事官 |

農林水産大臣賞を受賞した菅家 博昭 様 |

|

|

|

|

|

東北農政局長賞を受賞した会田 知恵子 様 |

受賞された皆さま |

ふくしま未来農業協同組合の土壌分析センターの開所式に出席しました(2025年2月4日)

ふくしま未来農業協同組合では、JA独自の「みどりの食料システム戦略」を進めており、今般、伊達市内の旧粟野支店を改修して、最先端の土壌分析機器を備えた土壌分析センターを整備しました。

2月4日、福島県や市町村、JA福島五連、東京農業大学などの関係者を招いて、土壌分析センター開所式が行われ、JAふくしま未来の数又清市組合長からの「土壌診断とそれを基にした施肥設計を行って、生産性と品質向上といった課題解決に取り組む。」との挨拶のあと、福島県拠点松井地方参事官が「土壌分析センターの稼働により、一層の収量、品質向上、生産者の所得向上が実現されることを期待する。」と祝辞を述べました。

式典後、分析室内の最新型の機器類について関係者向けに内覧会が行われました。

|

|

|

| 開所式であいさつする数又組合長 | 祝辞を述べる松井地方参事官 | 関係者によるテープカットの様子 |

|

|

|

|

最大192点を処理できる半自動前処理装置 |

医療機器を改良した高速土壌養分分析装置 |

校正から測定まで自動で行うPH/EC自動測定器 |

本宮市の女性農業委員3名と意見交換を行いました(2024年12月13日)

12月13日、本宮市役所において本宮市農業委員会の女性委員3名(川名(かわな)さん、菊地(きくち)さん、船生(ふにゅう)さんと意見交換を行いました。

意見交換では、農業委員に任命されたきっかけや農業委員を務められての率直な感想をお聞きしました。

農業委員になるかどうか迷っている方に対して、3名から「やればできる!」「一回挑戦してみて欲しい」「一緒に体験して欲しい」という言葉をいただきました。

|

|

|

|

|

女性農業委員(左から菊地さん、川名さん、船生さん) |

意見交換の様子 |

|

|

|

|

|

県内の女性農業委員の状況について説明 |

資料を説明する福島県拠点職員 |

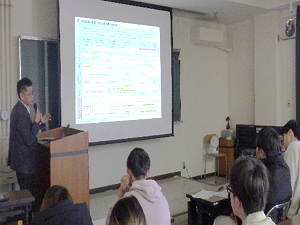

福島県農業総合センター農業短期大学校で「みどりの食料システム戦略」等について講義を行いました(2024年12月9日)

矢吹町にある福島県農業総合センター農業短期大学校には、水田・野菜・果樹・花き・畜産の5経営学科が設置されており、2年間で各分野の農業技術や農業経営などを学びます。

12月9日、福島県拠点の職員が2年生55名の学生の皆さんに、「みどりの食料システム戦略」と「米をめぐる状況」について講義を行い、理解を深めていただきました。

|

|

|

|

|

「みどりの食料システム戦略」についての 講義の様子 |

「米をめぐる状況」についての |

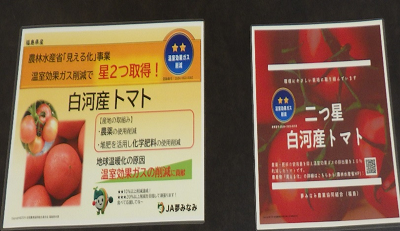

JA夢みなみの白河産トマトは農産物の環境負荷低減の取組の「見える化」に取り組んでいます(2024年12月3日)

農林水産省では、みどりの食料システム戦略に基づき、生産者の環境負荷低減の取組をラベル(愛称:みえるらべる)の星の数でわかりやすく伝える「見える化」を推進しています。

JA夢みなみの白河産トマト(夏秋トマト)は、温室効果ガス削減貢献率10%以上である、星2つを取得しました。星2つを取得した白河産トマトは、取引先である社員食堂運営会社を通じて、都庁や企業の食堂などで提供されました。

|

|

|

|

温室効果ガス削減で星2つを取得した白河産トマト |

|

写真のようなポップを食堂に掲示し、利用者の皆さんに「見える化」の取組についてお知らせしました。 |

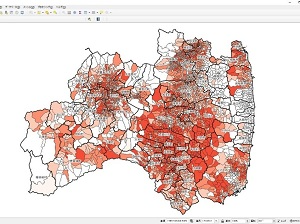

地域農業の見える化(データ分析)の勉強会を行いました(2024年11月27日)

11月27日に、福島県農業総合センター職員を対象に「QGISを活用した「活かすDB」の勉強会」を行いました。

勉強会ではQGISソフトの基本的な操作方法を説明し、農業経営体数を集落ごとに色分けした福島県地図を作成していただきました。

また、農林業センサス調査結果と他府省の各種データを集落単位に組み替えて編成したデータベース「地域の農業を見て・知って・活かすDB」の紹介や統計データ分析について意見交換を行いました。

|

|

|

|

説明を聞く農業総合センター職員 |

説明する福島県拠点職員 |

完成した色分け地図 |

「畜産に関する勉強会」を開催しました(2024年11月26日)

11月26日、福島県拠点では、公益社団法人福島県畜産振興協会から講師を派遣していただき、「畜産に関する勉強会」を開催しました。

畜産事業・制度について理解を深めるため、福島県拠点の職員を対象に開催したものです。同協会 森口克彦 専務理事 ほか2名の職員の方から、畜産の事業、県内の状況等についてお話をいただきました。

意見交換では、日頃の畜産に関する疑問や今後の見通し等について質問が出され、丁寧な回答をいただき有意義なものとなりました。

|

|

|

|

畜産振興協会の森口専務理事 (右) |

あいさつをする松井参事官 |

熱心に聴講する県拠点職員 |

南相馬市のみらい農業学校を訪問し「みどりの食料システム戦略」等について講義を行いました(2024年11月21日)

みらい農業学校は、本年4月に南相馬市に開校された新規就農者を育成する農業専門の学校です。同校は株式会社マイファームが運営し、雇用就農で活躍する人材を育成しています。

11月21日、みらい農業学校を訪問し、同校の第1期生11名を対象に福島県拠点職員が講義を行いました。

講義では、農林水産省が進める「みどりの食料システム戦略」、「食料・農業・農村基本法」、「農業の生産性向上のためのスマート農業技術の活用促進に関する法律」及び「みどりチェック」などについて説明しました。

併せて、東北農政局輸出促進課の職員が農産物の輸出促進や現状について説明を行いました。

受講生からは、スマート農業や輸出の施策について多くの質問が上がるなど、活発な意見交換が行われました。

|

|

|

|

講義を行う福島県拠点職員 |

講義を聴く受講生 |

研修やワークショップも行われるコミュニティスペース内の様子 |

新規就農に向けた研修を行う「株式会社アグリサービスそうま」を訪問しました(2024年11月12日)

11月12日、南相馬市の株式会社アグリサービスそうまを訪問し、意見交換後にほ場を見学しました。

アグリサービスそうまは、令和4年4月から市内の小高園芸団地にてきゅうりを主な農作物として生産を開始しました。集出荷施設が隣接されたほ場では、新規就農を目指す研修生も栽培に携わりながら、土づくりなどの基本的な栽培技術のほか、農業経営に関する知識などの習得に励まれています。

お話を伺った専務取締役の志賀弘紀(しが こうき)さんは、「今、南相馬市で力を入れているきゅうりの生産では、指導者や自治体、JAなどのサポート体制が整っています。研修生は農業に初めて触れる方もいるので、分かりやすく、かつ自発的な気づきや行動に繋がるような指導を心掛けています。」と熱心にお話しくださいました。

|

|

|

|

お話を伺った専務取締役の志賀さん |

きゅうりを栽培している鉄骨ハウス |

ハウス内のきゅうり |

統計調査への御協力に対し農林水産大臣感謝状を贈呈しました(2024年10月23日)

10月18日は国民の皆様に統計調査への理解と関心を深めていただき、より一層の御協力をいただくことを目的として、「統計の日」と定められています。

農林水産省では、永年にわたり農林水産統計調査に御協力いただいた方々の御労苦に対して感謝状を贈呈しています。

農業経営統計調査の調査対象経営体として、25年にわたり御協力いただいている田村市の鈴木恒公(すずき つねき)さん、面積統計調査員として17年にわたり御協力をいただいている二本松市の石川芳弘(いしかわ よしひろ)さんに対し、松井地方参事官より農林水産大臣感謝状を贈呈しました。

今年度、福島県内では、農林水産大臣感謝状を26名、東北農政局長感謝状を24名、合わせて50名の方に贈呈しました。

|

|

|

|

|

農林水産大臣感謝状を受け取られた鈴木さん(左は松井地方参事官) |

農林水産大臣感謝状を受け取られた石川さん(左は松井地方参事官) |

稲の自然栽培と除草技術に関する勉強会に参加しました(2024年10月16日)

10月16日、南相馬市の農事組合法人 あいアグリ太田の乾燥保管施設において、相双自然栽培懇談会主催による「自然栽培および両正条田植えにおける除草効率にかかる勉強会および意見交換会」が開催され、生産者及び関係者(20名)が参加しました。

勉強会は、主催者の前田一男代表からの挨拶の後、農研機構 農業機械研究部門 小型電動ロボット技術グループ長 吉田隆延氏から「両正条田植え(注)と直交除草を利用した高能率除草技術について」、弘前大学農学生命科学部 杉山修一名誉教授から「イネ自然栽培の現状と展望」の講演がありました。講演後は参加者から多数の質問が出され、イネの自然栽培技術等について理解を深めました。

(注)植付位置制御機構を使い、水稲苗を縦横2方向とも揃えて植える田植え。

|

|

|

|

|

講演する農研機構 吉田グループ長 |

講演する弘前大学 杉山名誉教授 |

|

|

|

|

|

講演者に質問する参加者 |

事前に見学した南相馬市原町区下太田の |

須賀川市の株式会社ジェイラップと意見交換を行いました。(2024年9月30日)

9月30日、須賀川市の株式会社ジェイラップを訪問し、会長の伊藤 俊彦(いとう としひこ)さんと意見交換を行いました。

ジェイラップでは、2022年から営農型太陽光発電を導入し、発電設備下の農地で米を栽培しています。意見交換を行った日には、岩瀬農業高等学校の生徒の皆さんが研修を受けており、米の収穫作業などを見学していました。

伊藤会長からは、「今度行う餅つきのイベントには小学生を招待する予定。研修やイベントなどを通して、若い世代に農業の楽しさを伝えていきたい。」とお話しいただきました。

|

|

|

|

|

|

JA福島中央会を訪問し農林水産予算概算要求の概要等の説明を行いました。(2024年9月25日)

9月25日、JA福島中央会を訪問し、JA福島五連合同理事会後にお時間をいただき、JA福島中央会管野会長をはじめ、JAグループ福島の幹部の皆様に対し、松井地方参事官から令和7年度農林水産予算概算要求の概要の説明を行いました。

併せて、食料供給困難事態対策法や環境負荷低減のクロスコンプライアンス(みどりチェック)の取り組み等について説明し、周知に努めました。

|

|

|

|

|

説明をする松井地方参事官 |

説明時の会場の様子 |

農福連携に取り組む「社会福祉法人大生福祉会 大生信夫の里」を訪問しました(2024年9月24日)

9月24日、福島市の大生信夫の里を訪問し、大生リコピントマト農場や直売所を見学しました。

大生信夫の里では、就労継続支援B型事業所として2棟のトマト用ハウスを整備し、障がいを持った方々と一緒にトマトの生産に取り組んでいます。

利用者の方は、吊るしている伸びた茎の掛け替えや葉かき、トマトの拭き上げなど一つ一つ丁寧に作業を行い、収穫されたトマトは敷地内の直売所や地元スーパー、道の駅などで販売されています。

その他、外部の果樹農家などからの依頼を受け、摘雷・摘果作業や果樹の袋かけ、箱折り作業などを行っています。

お話を伺った理事長の根本光雄(ねもと みつお)さんは、「障がいのある人と共に働くことを目的に開設した農場ですが、販売するには一般の農家の方と勝負できるような農産物を作りたい。日々、試行錯誤を続け、利用者の方々の自立へ繋げることが我々の務めです。」とにこやかにお話しいただきました。

|

|

|

|

|

|

|

第65回福島県農業賞を受賞された只見町の佐藤 泉太さんを訪問しました。(2024年9月17日)

9月17日に、第65回福島県農業賞を受賞された只見町の佐藤 泉太(さとう せんた)さんを訪問しました。

佐藤さんは、只見町で民宿を営む傍ら、自ら生産したお米を原料に甘口、辛口、旨辛口の3種類のどぶろくを醸造し、日本橋ふくしま館や近隣の道の駅などで販売を行っています。

また、地域農業者の高齢化から作付けが困難になった水田の集積にも注力され、地域農業の発展に尽力しています。このような功績が認められ、今回、福島県農業賞を受賞されました。

|

|

|

|

|

|

|

只見町で水稲の収穫作業が行われていました。(2024年9月17日)

9月17日、只見町で水稲の収穫作業が行われていました。

作業されていた(有)さんべ農園では、酒米、もち米の収穫が終了し、9月14日からコシヒカリの刈り取りを進めているそうです。

|

|

|

|

コシヒカリの収穫作業 |

乾燥機に投入されるもみ |

|

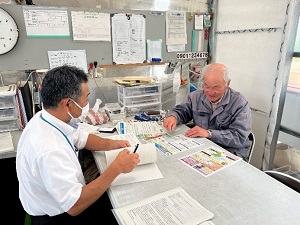

6年産の水稲収穫量調査を実施しています(2024年9月17日)

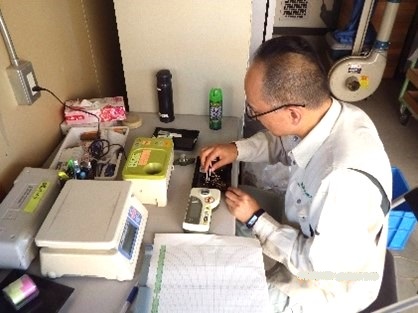

福島県拠点統計担当では、作物の生産に関する実態を明らかにし農業行政の基礎資料を整備するために毎年水稲収穫量調査を実施しています。

収量を取りまとめるために、福島県全域から地域が偏らないように無作為に抽出した250カ所の水田から稲穂を刈取り、脱穀・乾燥・もみすりの作業を急ピッチで進めています。

生産者の収穫作業もまもなく本格化し、「収穫の秋」真っ盛りを迎えます。

|

|

|

|

収穫量調査にご協力頂いた生産者の水田。たわわに実っています。 |

厚い雲の下ですが、収穫作業が進んでいます。 |

|

|

|

|

|

|

刈り取ってきた稲から、もみを脱穀しています。 |

脱穀機に稲を差し込んでもみだけ取り外します。 |

|

|

|

|

|

|

脱穀したもみを乾燥用箱に移し、乾燥機を使って水分量15%まで乾燥します。 |

乾燥したもみの水分量を測定しています。この後、粒の大きさや数、重量を調査します。 |

福島県農業賞(農業十傑)を受賞した会津坂下町両沼農村青年クラブを訪問しました。(2024年9月13日)

9月13日、会津坂下町で両沼農村青年クラブの会長を務める 桑原 慶太さんを訪問しました。

両沼農村青年クラブでは、ドローンによる水稲の播種や水稲乾田直播栽培などを先駆的に取入れ、クラブ外にも波及させたことが評価され、第65回福島県農業賞 集団活動部門・農村青年活動の部を受賞しました。

昨年は、ほ場に綿製のパンツを埋めどれだけ分解されてボロボロになるか、土壌中の微生物活性の調査を行ったり、今年はスマート技術による新たな省力化プロジェクトなどに取り組んだりと、今後ますます活躍が期待されます。

|

||

|

|

|

|

北塩原村で棚田地域の指定を目指し農業法人代表と意見交換を行いました。(2024年9月12日)

9月12日、北塩原村の川前の棚田を管理する、農業法人 株式会社あいばせ 代表取締役 高畑 忠弘氏と棚田地域振興コンシェルジュである松井地方参事官が、指定棚田地域の指定に向け意見交換を行いました。

棚田オーナー制を取り入れ、地元の農家との交流や、村のことを知ってもらう良い機会になっており、事務局も楽しんで活動されているとお話しされていました。

☛棚田地域振興コンシェルジュとは・・・

管轄する県内の指定棚田地域の市町村、協議会等の相談窓口となり、積極的に課題の把握、情報提供、必要な助言等の対応を行う。

|

|

|

|

|

|

|

郡山市湖南町の布引高原大根の生産者さんと意見交換を行いました。(2024年9月12日)

9月12日、布引高原大根の生産者 小山 幸栄(こやま こうえい)さんの作業場を訪問し、意見交換を行いました。

郡山市湖南町で生産されている「布引高原大根」は8月末から9月末までが収穫期となっています。「布引高原大根」は、標高1,000メートルを超える布引高原で栽培されており、みずみずしく甘みのあることが特徴です。

意見交換を行った小山さんは大根収穫機を導入しており、朝4時からの作業で一日約4,000本を収穫し、スーパーなどへ出荷しているそうです。

|

|

|

|

|

|

|

湯川村の代かき同時直播した水稲がまもなく収穫期を迎えます。(2024年9月12日)

9月12日、代かき作業をしながら種もみをまく直播栽培技術の実証試験が行われている湯川村の水田で稲の生育状況について調査してきました。

湯川村の担当者に聞いたところ、生育は順調で9月下旬から10月上旬に収穫予定とのことです。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ほ場全体の様子1 |

ほ場全体の様子2 |

猪苗代町のお米、順調に育っています!(2024年9月5日)

9月5日、猪苗代町の水稲の生育状況を調査してきました。

今年は、高温障害等もなく順調に生育しており、9月下旬には稲刈りが始まります。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

猪苗代町の水稲 |

そばも順調に育っています |

須賀川市の株式会社福島タネセンターと意見交換を行いました。(2024年9月4日)

須賀川市で種苗や農業資材を販売している福島タネセンターでは、2020年に試験農場「f-seed.lab(エフシードラボ)」を開設し、環境制御システムを導入してきゅうりの栽培を行っています。また、企業と協力して、きゅうりの収穫ロボットの開発にも取り組んでいます。

代表取締役の橋本 克美(はしもと かつよし)さんから、「現在は木骨ハウスの整備を考えており、来年の着工に向けて準備中です。資材の価格高騰で鉄骨ハウス建築にかかる費用が増えているため、木骨ハウスで設備投資額の低減や有効性の実証を行いたいと思っています。」と現在の取組についてお話しいただきました。

|

|

|

|

株式会社福島タネセンター 代表取締役 橋本 克美さん |

|

|

|

|

|

|

産地直送通販サイトで人気のミニきゅうり |

令和7年の着工を目標としている木骨ハウスのイメージ図 |

喜多方市で水稲を栽培されている生産者さんと意見交換を行いました。(2024年8月7日)

8月7日、喜多方市で水稲栽培を行う風間 聖(かざま さとし)さんと意見交換を行いました。

風間さんは、以前勤めていた仕事をやめ、親元就農して2年目になります。

意見交換では、父親の勝さん、同じく親元就農して2年目の立川 基毅さんにも同席していただき、地域の農業の現状などをお話しいただきました。

福島県拠点からは、農林水産省の就農支援策や令和6年度から試行実施されている環境負荷低減のクロスコンプライアンスについて説明しました。

|

|

|

|

親元就農の現状を語る風間 聖さん |

写真左:聖さんのお父様の風間 勝さん 写真右:意見交換に同席していただいた同じ く喜多方市で親元就農2年目の立川 基毅さん 写真手前:就農支援施策について説明を行う 福島県拠点職員 |

「環境負荷低減のクロスコンプライアンス」をラジオで周知します。(2024年8月6日)

福島県拠点は、福島県農業団体放送企画委員会に参加し、ラジオ放送「農家の皆さんへ」を通して農林水産省の各種施策を広く県民に発信しています。

8月6日、株式会社ラジオ福島において、みどりの食料システム戦略にかかる「環境負荷低減のクロスコンプライアンスについて」というテーマで、農家の皆様へ内容の周知を行うための放送収録を行いました。放送日は8月21日です。

農林水産省では環境にやさしく、生産性の高い農業を確立することを目的として、全ての補助事業に、最低限行うべき環境負荷低減の取組の実践を要件化していきます。

これらについては、令和6年度から8年度の試行期間を経て、令和9年度から本格実施に移行していくこととなります。

|

|

|

|

ラジオ福島の大本 愛惟(おおもと あい)アナウンサー |

ラジオ収録の様子(手前:大本アナウンサー 奥:東北農政局福島県拠点秋山農政推進官) |

福島県立湖南高等学校の「蕎麦プロジェクト」の取組を取材しました。(2024年8月2日)

福島県立湖南高等学校では、令和3年度から地域の方々と連携・協働してそばを栽培し、地域の活性化に取り組んでいます。

8月2日、全校生徒60名が12アールのほ場に手撒きでそばを播種しました。今年の収穫目標は、昨年の100.5キログラム超えです。

|

|

|

|

一列に並び種まきをする生徒たち |

作業を終えて記念撮影 みんなで100キログラム穫るぞ!オー! |

三春町の田んぼアートが見頃を迎えています。(2024年7月26日)

三春町のファームパークいわえの田んぼアートが見頃を迎えています。

今年のテーマは、「三春町のシンボル」。三春城をはじめ、伊達政宗の正室となった愛姫(めごひめ)、伝統工芸品「三春駒」をモチーフにした町公式キャラクターの「こまりん」が並んで描かれています。

見頃は8月末頃までとなりますので、皆さん、ぜひ一度ご覧になってはいかがでしょうか。

|

|

|

|

田んぼアートの全景 |

鶴が舞う三春城(左)と愛姫(右) |

三春町の有限会社M&Aふぁーむ・わたなべと意見交換を行いました。(2024年7月22日)

7月22日に、三春町でしいたけやねぎを生産している、有限会社M&Aふぁーむ・わたなべ 代表取締役 渡辺 俊史(わたなべ としふみ)さんと意見交換を行いました。

ふぁーむ・わたなべではJGAP認証を取得しています。

また、しいたけの廃菌床をねぎの肥料として活用して、環境に配慮した農業に取り組んでいます。

|

|

|

| しいたけの培地の袋詰め作業を行う 渡辺さん |

しいたけの菌を接種した菌床 ほかの菌の混入を防ぐため、菌の接種作業の前日から、納豆やブルーチーズは避けるなど、食べるものにも気をつけているそうです。 |

|

|

|

|

| 発生したばかりのしいたけ | しいたけの廃菌床を肥料にして栽培されたねぎ |

喜多方市高郷町のこづちやま棚田の会会長と意見交換を行いました。(2024年7月22日)

7月22日、喜多方市高郷町のこづちやま棚田の会会長の橋谷田 弘由(はしやだ ひろよし)さんを訪問し、棚田振興に関する意見交換を行いました。

小土山集落には、西会津町と喜多方市に跨る日本で2番目に高い「富士山」(標高508.8メートル)があり、その麓から流れ出る伏流水が地域内に13か所ある堤に流れ込み、これを水源にこづちやま棚田ではコシヒカリやひとめぼれが栽培されています。

また、橋谷田さんは、西会津町側・喜多方市小土山地区側それぞれの登山口で、毎年交互に行う山開きのほか、春と秋には、「たかさと棚田ウォーク」(喜多方市)の開催にも尽力するなど、小土山地区、こづちやま棚田の会について広く情報発信し、地域活性化に取り組まれています。

|

|

|

| こづちやま棚田の会 橋谷田 弘由会長 | 磐梯山をバックに棚田の風景 | 棚田の水源となる堤 |

会津坂下町の株式会社アルス古川の代表と意見交換を行いました。(2024年7月10日)

7月10日、株式会社アルス古川代表取締役の古川 陽平(ふるかわ ようへい)さんを訪問し意見交換を行いました。

株式会社アルス古川は、水稲をメインに大豆やそば、ミニトマトなどを生産するとともに、一昨年からサツマイモの生産にも取り組んでいます。

古川さんは、働き手の雇用を進めるうえで、会津地域での冬場の農業収入の安定的な確保が必要なことから、耐雪性のあるハウス等での農作物生産を検討しているとのことで、「取組がうまくいった際には、地域への貢献として成果を共有したい」と話してくださいました。

|

|

|

| 代表取締役の 古川 陽平さん | 意見交換の風景 |

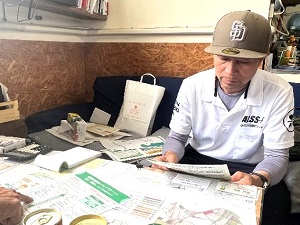

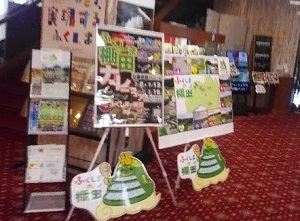

「ふくしまの棚田カレー」フェアに参加しました。(2024年7月10日)

福島県が棚田に着目した地域振興の輪を広げたいと企画した「ふくしまの棚田カレー」フェアに参加しました。

福島県内6地域、大木戸の棚田(国見町)、西谷棚田(二本松市)、東和の布沢棚田(二本松市)、舘西地区の棚田(郡山市)、上堰棚田(喜多方市)、こづちやま棚田(喜多方市)で穫れた棚田米が、福島市の杉妻会館の日替わり平日ランチで提供されました。(7月8日~12日、16日)

また、福島県は「ふくしまの棚田スタンプラリー」として、県内の棚田の魅力や地域の取組を広く知っていただくため、「つなぐ棚田遺産」をはじめ、13か所の棚田をゲーム感覚でめぐるデジタルスタンプラリーを開催しています。

獲得したスタンプの数に応じて、棚田米や棚田米でつくられた日本酒などが当たる抽選に応募できます。

詳しくは、下記のWEBページへ[外部リンク]

【7月13日~9月23日】「ふくしまの棚田」推し活スタンプラリー2024 - 福島県ホームページ (fukushima.lg.jp)

山形県においても同様の「やまがたの棚田」スタンプラリー2024」を開催しております。

やまがたの棚田スタンプラリー2024 | 山形県 (pref.yamagata.jp)

|

|

|

| 県内の棚田を紹介 (杉妻会館ロビー) |

棚田カレー 「やまがたの棚田ライス型」を使用し、棚田を模した形で提供されていました |

日本政策金融公庫福島支店農林水産事業との「令和6年度業務推進会議」を開催しました。(2024年7月9日)

7月9日、福島県土地改良会館会議室において、日本政策金融公庫福島支店農林水産事業との「令和6年度業務推進会議」を開催しました。

この中で、福島県拠点から、食料・農業・農村基本法改正法等の概要をはじめ、みどりの食料システム戦略、統計データの分析について情報提供を行いました。

また、日本政策金融公庫からは、公庫の融資実績の推移、令和6年度の重点取組事項等について説明があり、その後、意見交換を行いました。

|

|

|

| 冒頭、挨拶する松井地方参事官 | 挨拶される日本政策金融公庫 高原事業統轄 | 情報提供する福島県拠点職員 |

|

|

|

| 説明をする日本政策金融公庫 清水課長 | 会議に出席された日本政策金融公庫の皆様 | 意見交換の風景 |

会津農林高等学校で「今年もそば食堂開店です!」(2024年7月2日)

7月2日、福島県立会津農林高等学校において、地域創生科そば専攻班が運営する「そば食堂 楽々創(らくらくそう)」が開店しました。

「そばを楽しんで創ることで、地域の方に楽しさと美味しさを伝えたい」をコンセプトに、そば専攻班はおいしいお蕎麦を打つための研究に励んでいます。

今年も、12月まで毎月1回運営するとのこと。そば道初段位を取得した生徒たちが、一生懸命心を込めて打ったおいしいお蕎麦、一度味わってみてはいかがですか?

【令和6年度の開店日】

第3回 8月27日 (火曜日)

第4回 10月 1日 (火曜日)

第5回 11月19日 (火曜日)

第6回 12月 3日 (火曜日)

最新情報は福島県立会津農林高等学校ホームページをご覧ください↓

そば食堂 - 福島県立会津農林高等学校 [外部リンク]

|

|

|

| 「蕎麦」ののぼり旗が目印 | 開店準備も丁寧に行います | ゆでたての十割蕎麦は格別です |

|

|

|

| 生徒が心を込めて作った蕎麦を堪能するお客様 | そば食堂の隣では生徒が育てた 野菜や花き等も格安で販売しています |

生徒が育てたコシヒカリで作った パックご飯も販売しています |

塙町のそばと大麦の二毛作に取り組む生産者と意見交換を行いました。(2024年6月25日)

塙町と棚倉町で、そばと大麦の生産を行っている、生方 光明(うぶかた こうめい)さんと意見交換を行いました。

生方さんは会社員として勤務していましたが、20年ほど前に早期退職して、農業の道に進まれました。現在は息子さんと一緒に、そばと大麦の二毛作に取り組んでいます。

そばは玄ソバでの販売のほか、自家製粉・自家製麺したそばや、製造委託で蕎麦焼酎にして販売しています。また大麦は塙町の蒸留所に販売し、麦焼酎に加工されています。

意見交換後には、製粉機や製麺機、農業機械などを見せていただきました。

|

|

|

| そばの収穫作業中の生方さん (写真提供:生方 光明さん) |

生方さんが栽培したそばを使用した蕎麦焼酎「Tunagi」 (写真提供:生方 光明さん) |

|

|

|

|

| ほ場の大麦の様子 (5月17日撮影) |

収穫後の二条大麦 (6月25日撮影) |

福島県食品産業協議会第49回定時総会・第1回研修会に出席しました。(2024年6月24日)

6月24日、福島市のウェディングエルティで福島県食品産業協議会第49回定時総会・第1回研修会が開催されました。

松井地方参事官が来賓として挨拶を行い、5月29日に成立した「食料・農業・農村基本法」の改正法や、「環境負荷低減のクロスコンプライアンスチェックシート」についてお知らせしました。

この後、食品衛生の最新の動向について等のテーマで、研修会も開催されました。

|

|

|

| 来賓挨拶をする松井地方参事官 |

席上、改正された食料・農業・農村基本法等 についても説明しました |

ふくしま農業富女子会会長と意見交換を行いました(2024年6月20日)

6月20日、ふくしま農業富女子会の相原 晴美(あいはら はるみ)会長のほ場を訪問し、意見交換を行いました。

ふくしま農業富女子会では、県北地域の女性農業者を中心に栽培技術や農業機械のほか、農薬や土壌分析などの研修会を開催し、情報交換をしながら農業における更なる女性活躍の推進を目指しています。

相原会長からは「知識を身に付ければ女性でも活躍できる場は広がる。主体性を持って農業を楽しめるような環境づくりを進めたい」とお話しいただきました。

|

|

|

| 意見交換の様子 左から2人目が相原会長 | 8月頃に収穫期を迎える桃(まどか) | Tシャツからも桃愛があふれる相原会長 |

二本松市東和地域の農業者と中山間地域の農業について意見交換しました。(2024年6月19日)

二本松市東和地域において、中山間地域直接支払制度を活用して、地域を守っている農業者の方々と意見交換をしました。

集落のほとんどが急傾斜地であることから、指定棚田地域を目指すべく、地域で議論していきたいと話されていました。

|

|

|

| 意見交換の様子 | 中央(窓側奥)が東和町土地改良区理事長 佐藤氏 | |

|

|

|

| 急傾斜地に耕作される棚田 | 意見交換に参加された皆さん |

「水稲作付面積調査に関する勉強会」を開催しました。(2024年6月12日)

農林水産省が実施している水稲作付面積に関する統計調査の方法をより深く知っていただくため、福島県、JA福島中央会及びJA全農福島の担当者の方々を対象とした勉強会を開催しました。

|

|

|

| 活発な質疑応答が行われました | 調査方法を説明する菊地総括農政推進官(分析) | 一つ一つの筆ポリゴンの情報を最新の状況に更新する作業の見学も行いました |

前島局長が福島県内の農業者等と意見交換をしました。(2024年6月11日)

東北農政局の前島局長が、二本松市の株式会社さんさいファームを訪問し、代表取締役 関 元弘(せき もとひろ)さんと、その後福島市の金水晶酒造株式会社を訪問し、取締役会長 斎藤 美幸(さいとう みゆき)さんと、それぞれ食料・農業・農村基本法など農政に関する様々なテーマについて意見交換を行いました。

|

|

|

| さんさいファームで意見交換する関さん(右)と前島局長(左) | さんさいファームの地ビール製造所 | 金水晶で斎藤会長(左)から酒蔵の説明を受ける前島局長(右) |

西会津町でJ-クレジット説明会を開催しました。(2024年6月10日)

6月10日に、西会津町の西会津国際芸術村において、西会津町の住民及び関係者の皆様へJ-クレジット制度の説明会を行いました。

農林水産省とオンラインで接続し、大臣官房みどりの食料システム戦略グループ地球環境対策室 但田(ただ)係長からJ-クレジット制度について、農産局農産政策部農業環境対策課 奥村係長からはバイオ炭の農地施用の方法論についての説明を行いました。

参加者からは、「とても良い制度なので実践したい」との声も聞かれ、西会津町でJ-クレジット制度の取組が広まることが期待されます。

|

|

|

| 説明会の様子 1 | 説明会の様子 2 | 説明会終了後、参加者と意見交換を行う松井地方参事官(右) |

常磐線の無人駅舎内に開設されたhaccoba 小高駅舎醸造所&PUBLIC MARKETを訪問しました。

(2024年6月9日)

常磐線小高駅は、原発事故による避難で一時人口がゼロになった南相馬市小高区にあります。現在は通学に利用する高校生も多く利用しています。

株式会社haccobaは2020年に当地で設立され、地域のお米も使いながら、クラフトビールのように様々な副原料を加えるなど自由な発想で新しい酒造りに取り組んでいます。

この無人駅での醸造・販売拠点開設も同社のお酒と同様に、昔からの駅舎に新しい組み合わせを提案し、人々の暮らしを豊かなものにしようとする取組です。

|

|

|

| 店内の窓には切符の販売窓口がそのまま残されています | 高校生と一緒に考えた「駅にあったらうれしい商品」コーナー クレープとアイスキャンデーが人気 | |

|

|

|

| 駅の通路から店内が見える光景は初めてみると驚きます | 創業者の一人でブランドディレクターの佐藤みずきさん |

「福島県水防訓練」に出席しました。(2024年6月9日)

南相馬市で福島県主催の水防訓練が開催され、相双地区の消防団の方々や県の消防防災航空センターによる本番さながらの訓練が行われ、来賓として松井地方参事官が出席しました。

昨年は、福島県で初となる線状降水帯が発生し、南相馬市でも農地に被害が発生しました。

東北農政局福島県拠点では災害発生時には被害状況の迅速な確認や被災自治体等に対する支援に取り組みます。

|

|

|

| 訓練本部には県や市町村の防災関係者が参集 | 堤防を保護するための「木流し工」の実施訓練の様子 | |

|

|

|

| 堤防を保護し崩壊を防止する「シート張り工」の実施訓練の様子 | 中州に取り残された人をヘリコプターで救助し、水陸両用車で救急車まで搬送する訓練の様子 |

いわき市でトマトを生産するあかい菜園株式会社と意見交換を行いました。(2024年6月6日)

いわき市のあかい菜園株式会社を訪問し、意見交換を行いました。

あかい菜園では、ヒートポンプの導入をはじめ、様々な環境負荷低減の取組を行いながらトマトを生産しています。

また、令和元年東日本台風、昨年の台風13号と、2度も台風による大きな被害を受けましたが、代表取締役の船生 典文(ふにゅう のりぶみ)さんや従業員の皆さんの努力により復旧しました。

船生さんから、「夏場の高温など、対応しなければならない課題もありますが、環境への配慮を続けながら、皆さんに喜んでもらえるトマトを作っていきたい。」とお話しいただきました。

|

|

|

| 代表取締役の船生 典文さん | ハウス内の様子 (写真提供:船生 典文さん) |

湯川村のスマート農業実証試験のほ場を観察しました。(2024年6月5日)

6月5日に、湯川村湊地区で行う「ゆがわスマート農業実証試験」のほ場を観察してきました。

当地区では、5月8日に、代かき作業をしながら種もみをまく直播栽培技術とドローンによる直播栽培技術によって種もみを播種しました。写真は約1か月が経過したほ場の様子です。

同時に水管理システムの実証試験も行われており、スマートフォンによる水管理が進められています。

(前回の播種の様子はこちらからご覧ください。)

|

|

|

| 約1か月が経過したほ場(1) | 約1か月が経過したほ場(2) | |

|

|

|

| 水管理システム | 5月8日の播種終了後のほ場 |

ふくしま未来農業協同組合代表理事組合長と意見交換を行いました。(2024年6月5日)

ふくしま未来農業協同組合(福島市)を訪問し、数又 清市(かずまた せいいち)代表理事組合長と意見交換を行いました。

松井地方参事官から「食料・農業・農村基本法」の見直し概要について説明し、その後、みどり戦略に係る取組及びスマート農業の推進等について情報交換を行いました。

|

||

| 松井地方参事官(左)と意見交換をする 数又代表理事組合長(右) |

磐梯町でヒートポンプを活用してリーフレタスの水耕栽培に取り組む農家を訪問しました。

(2024年5月29日)

5月29日、磐梯町の「農業倶楽部 農家のすずきさんち」を訪問し、代表の鈴木 康正(すずき やすまさ)さんと意見交換を行いました。

鈴木さんは、省エネルギーとCO2削減に効果的なヒートポンプを活用しリーフレタスを水耕栽培しており、そのほか水稲、トマト、ブルーベリーなども作付けしています。

また、磐梯町大谷地区で設立された「一般社団法人ライステラス大谷」の代表理事を務める鈴木さんは、同地区の地域営農継続のため、農地の集積・集約化及び担い手の確保・育成に日々尽力されています。

|

|

|

| 意見交換の様子 | 使用しているヒートポンプ | |

|

|

|

| リーフレタスの赤ちゃん | 収穫直前のリーフレタス |

田村市の株式会社和農と意見交換を行いました。(2024年5月28日)

5月28日、震災復興室とともに、田村市都路町で畜産業を営む株式会社和農を訪問し、意見交換を行いました。

和農では、経費削減を徹底し、畜産経営だけではなく、牛の飼料となるWCS用稲や牧草などの生産にも取り組んでいます。

代表取締役の髙橋 将志(たかはし まさし)さんからは、「子どもたちに畜産はかっこいい、と思ってもらえるような仕事をしていきたい。」とお話しいただきました。

|

|

|

| 代表取締役の髙橋 将志さん (写真提供:髙橋 将志さん) |

畜舎の外観 | |

|

|

|

| 牛舎での様子 (写真提供:髙橋 将志さん) |

牧草地での作業の様子 (写真提供:髙橋 将志さん) |

会津若松市湊町で大豆の播種が始まります。(2024年5月22日)

5月22日、会津若松市湊町の株式会社東田面農産を訪問し、代表取締役の鈴木正春(すずき まさはる)さんと意見交換を行いました。

同社は、平成18年10月会津若松市湊町において設立され、猪苗代湖の西部に広がる東田面地区で、大豆、水稲、そばの栽培を行い、地区の農地の大部分を担っています。

この日は、まもなく始まる大豆の播種準備が行われていました。大豆に殺虫殺菌剤を塗布し、強い根を育て成長を助ける処理をし、これから2週間ほどかけて播種が行われます。

|

|

|

| 処理する前の大豆 | 二人がかりで大豆の種子に処理を施します |

南会津町でザル菊苗の植付け作業に参加しました。(2024年5月19日)

5月19日、南会津町中荒井地区において「なかあらい大地を育む会活動組織」主催のザル菊苗の植付け作業に参加してきました。

なかあらい大地を育む会活動組織では、集落の全戸が会員となり、多面的機能支払交付金を活用し、花の植栽での遊休農地の活用や有害鳥獣に対する電気柵設置を行っています。

この日の植付け作業は会員の皆さんのほか、会津鉄道、子供育成会や南会津町の授産施設の利用者等も参加し総勢43名で行われました。

会津鉄道では11月3日に「絶景ザル菊鑑賞ツアー」を企画しているとのことです。

|

|

|

| 植付け予定図が貼ってあるお手製の旗 | 作業中通りかかった特急リバティ号に手を振る会員の皆さん | 植付け作業をする松井地方参事官 |

|

|

|

| 参加者の記念写真 | 昨年度の様子(写真提供:南会津町) | 多面的機能支払交付金を活用し設置されたワイヤーメッシュと電気柵の複合柵 |

株式会社みちのく白河農園(白河市)の施設見学及び意見交換を行いました。(2024年5月16日)

農業法人株式会社みちのく白河農園のトマト農場を視察し、栽培施設の概要、みどりの食料システム戦略及び労働力確保等について意見交換を行いました。

志田 智史(しだ さとし)事業所長からは、「グループ農場全体で年間を通じて安定的にトマトを出荷するとともに、毎日おいしく食べていただける品質を目標に努力している。」とお話がありました。

|

|

|

| 志田事業所長(右)から説明を受ける松井参事官 | 定植後3ケ月の様子 | |

|

|

|

| 従業員のスマートフォンへその日収穫するトマトの色を指示して収穫のタイミングを逃さないようにしています | 意見交換の様子 |

福島県酪農業協同組合と意見交換を行いました(2024年5月14日)

5月14日、本宮市にある福島県酪農業協同組合を訪問し、紺野 宏(こんの ひろし)代表理事組合長と意見交換を行いました。

松井地方参事官から「食料・農業・農村基本法」の見直し概要について説明し、その後、福島県一円の広域な酪農専門農協である福島県酪農業協同組合と「復興牧場」に係る取り組み及び耕畜連携等について情報交換をしました。

|

||

| 松井地方参事官(左)と意見交換をする 紺野代表理事組合長(右) |

湯川村で代かき同時直播の見学会が開催されました。(2024年5月8日)

5月8日、湯川村湊地内において、水田の代かき作業をしながら種もみをまく水稲の直播栽培技術の実証試験が行われました。

湯川村でも農業者の高齢化や担い手不足が課題となっており、農作業の省力化を図るスマート農業推進のため地元の生産者なども参加し実施されました。

代かきと同時に播種することにより、苗作りがいらなくなるなど、田植えをする際のいくつかの手順が簡略化され、作業時間の短縮や労力の軽減が期待されます。

なお、当日の午前中には、ドローンによる直播栽培技術の実証試験も行われました。

|

|

|

| トラクターの後ろに取り付けられた代かき同時播種機 | 少し根出しをした状態の種もみ (無コーティング) |

代かきと同時に播種し後ろのローラーで覆土します |

|

|

|

| 1人で30アールの水田を1時間で播種可能 トラクターの直進アシスト機能でまっすぐ蒔くことができます |

実証試験ほ場の看板 | 播種が終わったほ場 当日は強風でしたが1時間ほどできれいに蒔き終わりました |

JA会津よつばかすみ草部会通常総会において農福連携について周知活動を行いました。

(2024年4月12日)

4月12日、昭和村公民館ホールにおいて、第27回JA会津よつばかすみ草部会の通常総会が開催されました。

冒頭、立川幸一部会長から、「日本農業賞」大賞受賞等の報告がありました。

また、県拠点から依頼した福島県授産事業振興会農福連携コーディネーターの渡部栄昭氏から、農福連携についてお話をいただきました。

|

|

|

| 挨拶するJA会津よつばかすみ草部会長立川氏 | 農福連携についての説明を行う渡部氏 | 第53回日本農業賞(集団組織の部)の賞状とトロフィー |

JA福島さくら南部水稲育苗センター(いわき市)で水稲の播種作業が始まりました。(2024年4月11日)

令和5年台風第13号で被災したJA福島さくら南部水稲育苗センターが、令和5年度農業共同利用施設災害復旧事業を活用して、種苗生産供給施設・機材等の復旧を進め、4月1日から稼働しました。

同センターでは、4月26日までに水稲の主要品種である「コシヒカリ」など約6万箱(水稲作付面積300ヘクタール相当)を播種する計画となっています。

センター長の舘 泰久(たて やすひさ)さんからは、「本年産の田植えに間に合うように播種できて安堵している。健苗な箱苗を生産者へ供給できるよう努める。」とお話しいただきました。

|

|

|

| 育苗の準備をするセンター長 | 苗箱に培養土を敷く | 種もみを播種 |

|

|

|

| 覆土後出芽室へ | 播種後3日目の箱苗 | 生産者へ供給 |

過去の福島フォトレポート

お問合せ先

福島県拠点〒960-8073 福島県福島市南中央3-36 (福島県土地改良会館3階)

代表:024-534-4141