愛知(地方参事官)の地域農政情報

地方参事官ホットライン

現場と国との双方の意思疎通を図るため、地方参事官ホットラインを開設しています!

農林水産省では、各都道府県に、農政を伝え、現場の声を汲み上げ、ともに解決する地方参事官を配置しています。

農業者・消費者・行政関係者の皆さまからの、農政に関するご相談、事業や制度へのご質問などを受け付けています。

愛知県につきましては、以下の連絡先にお気軽にお問合せください。

地方参事官ホットライン(愛知)

電話:052-763-4492

インターネットでのお問合せはこちら

地方参事官ニュース(令和7年度)

「なごやさいマルシェin久屋大通公園2026」に参加しました

1月17日、18日の2日間、愛知県拠点は、名古屋市が主催する「なごやさいマルシェin久屋大通公園2026」に参加しました。

当マルシェは、昨年に引き続き2回目の開催であり、名古屋市の地産地消を推進することを目的に名古屋市内の農家が生産した「なごやさい」を中心に新鮮な野菜を販売するほか、豚汁の試食、ステージイベント、クイズラリー等盛りだくさんなイベントです。

当拠点では、野菜釣り&クイズ、みえるらべるクイズ、野菜摂取量測定会、VR体験(2コンテンツ:「れんこん」ができるまで、地域の農業施設・農産物を見学しよう!)の4コーナーに加え、みえるらべる等のポスター展示を実施し、来場者に体験してもらうことで野菜に関する豆知識や環境にやさしい農業について学んでいただきました。来場者からは 「野菜に興味を持てるような体験ができて良かった。」「野菜不足を痛感しました。しっかり意識して食べます。」との声があがり、大変賑やかなイベントとなりました。

野菜摂取量測定会では、「ベジメータ」(指先にLEDの光を当てて皮膚のカロテノイド量を測定することで野菜の摂取状況を評価する装置)を使って、来場者の野菜摂取量を測定しました。健康づくりの指標である「健康日本21(栄養・食生活 )」(厚生労働省)において、20歳以上の1人1日当たりの野菜摂取目標量は、カリウム、食物繊維、抗酸化ビタミン等の適量摂取が期待される量として350グラム以上とされていますが、目標量を達成していた方は25パーセントで、多くの来場者が野菜不足と診断されました。

(体験者:447人 測定結果平均:288グラム(全国平均:256グラム))

農林水産省では、野菜の消費拡大を推進するため、「野菜を食べようプロジェクト」を実施しています。野菜はビタミンやミネラル、食物繊維、機能性関与成分が豊富に含まれています。当拠点は、今後、栄養価の高い旬の地元野菜をもっと食べてもらえるよう消費者の方に対し普及啓発するとともに幅広い世代に対する「みどりの食料システム戦略」の理解増進に向け、積極的なPRを続けていきます。

みえるらべるクイズを案内する奥平地方参事官(右手前)(1月17日撮影)

イベントの様子(野菜摂取量測定)(1月18日撮影)

イベントの様子(野菜釣り&クイズ)(1月17日撮影)

イベントの様子(VR体験)(1月18日撮影)

みえるらべる(施設栽培ミニトマト):飯田農園(1月17日撮影)

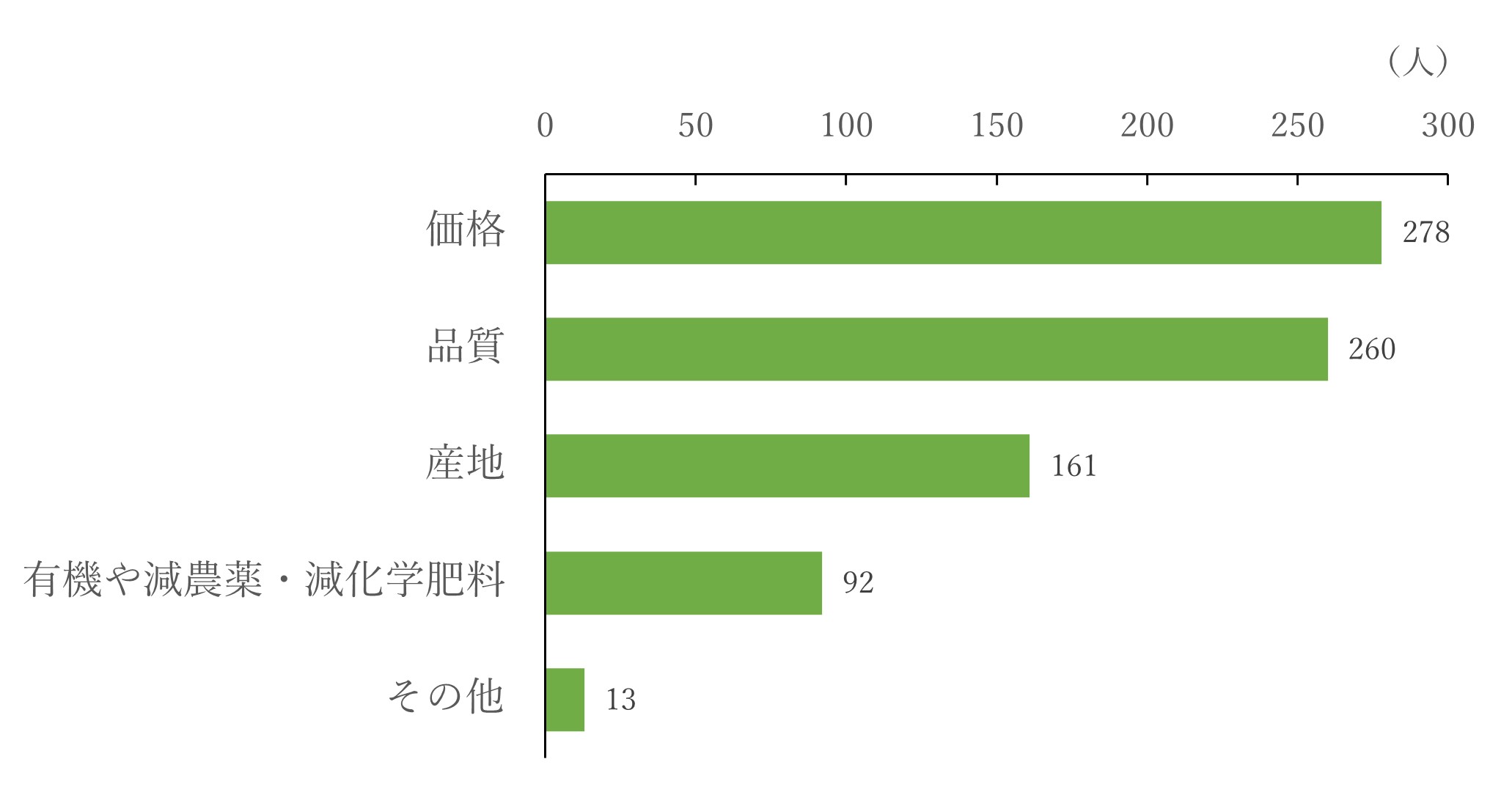

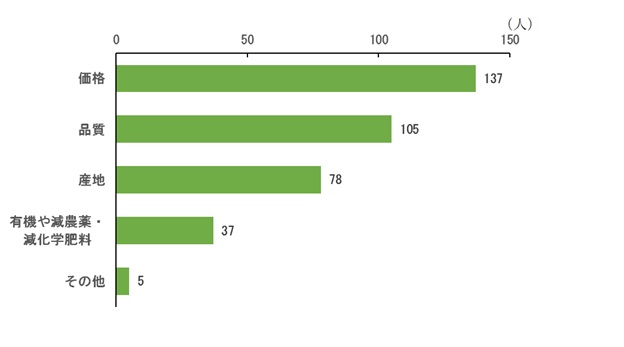

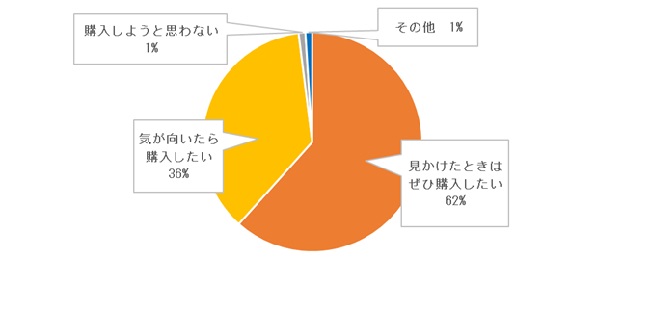

【アンケート結果】(アンケート回答者数:394人)

Q:普段、何を基準に農産物を購入していますか?(複数回答)

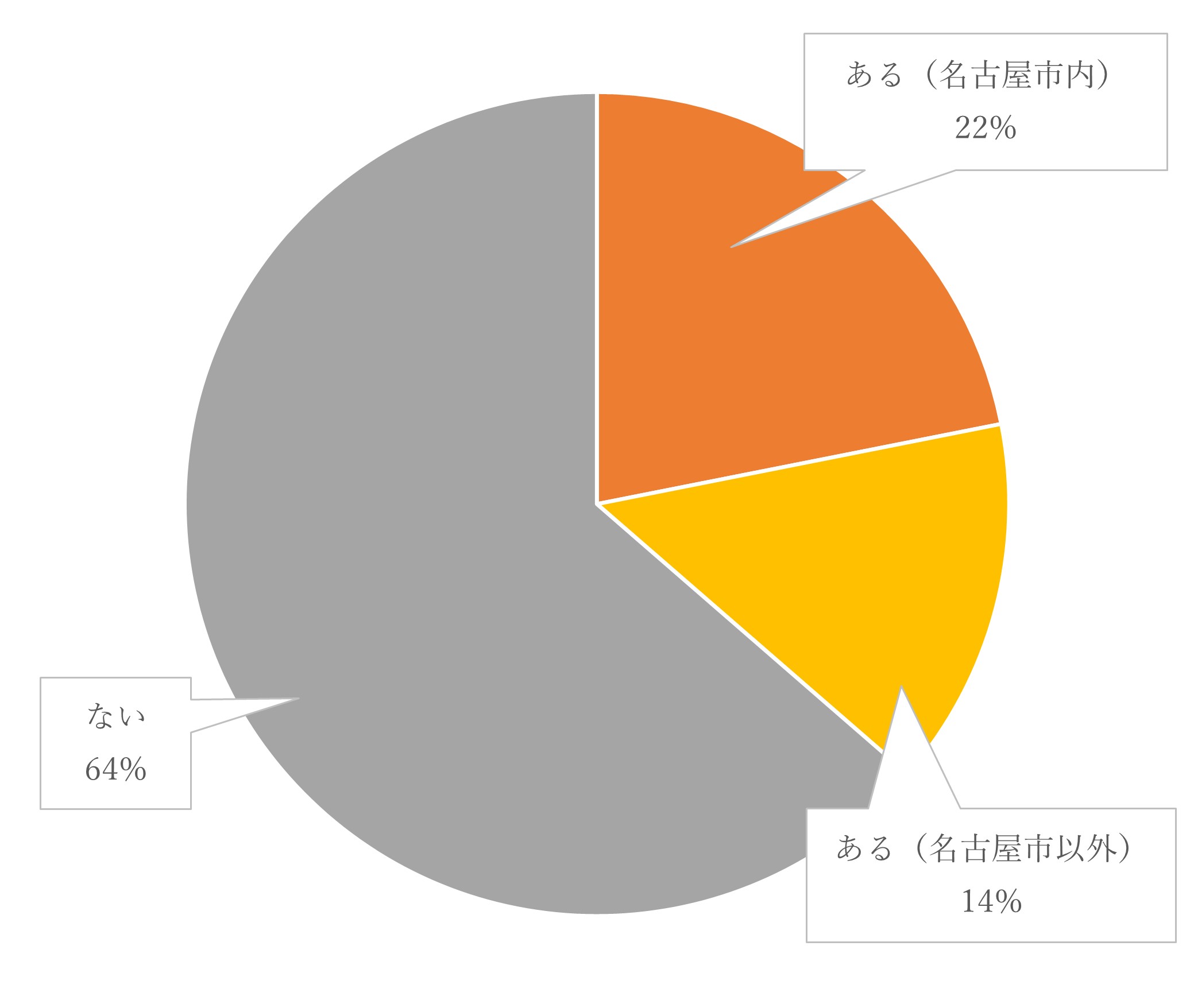

Q:「みえるらべる」を貼った農産物を見かけたことはありますか?

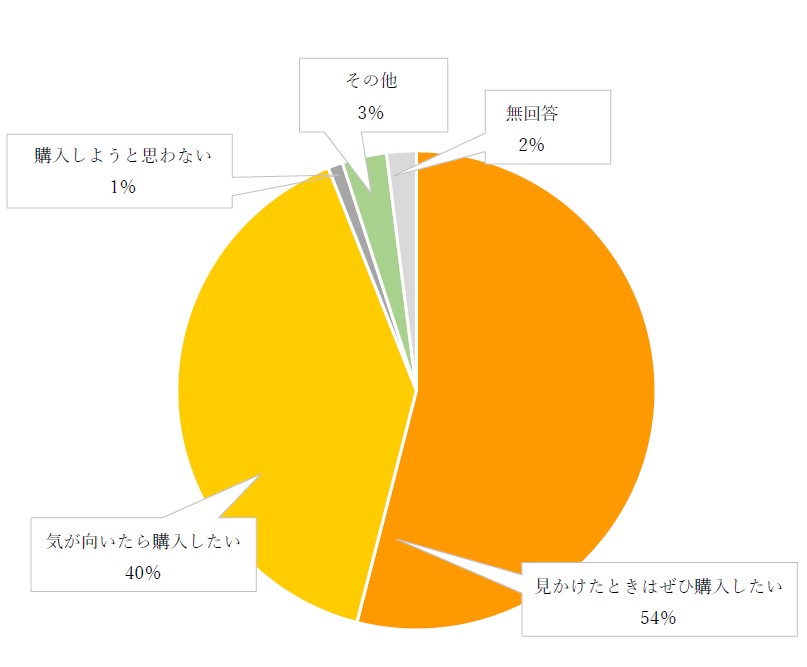

Q:「みえるらべる」が付いた農産物を購入しようと思いますか?

東海農政局の福井次長が大府市役所において「地域おこし」の講演を行いました

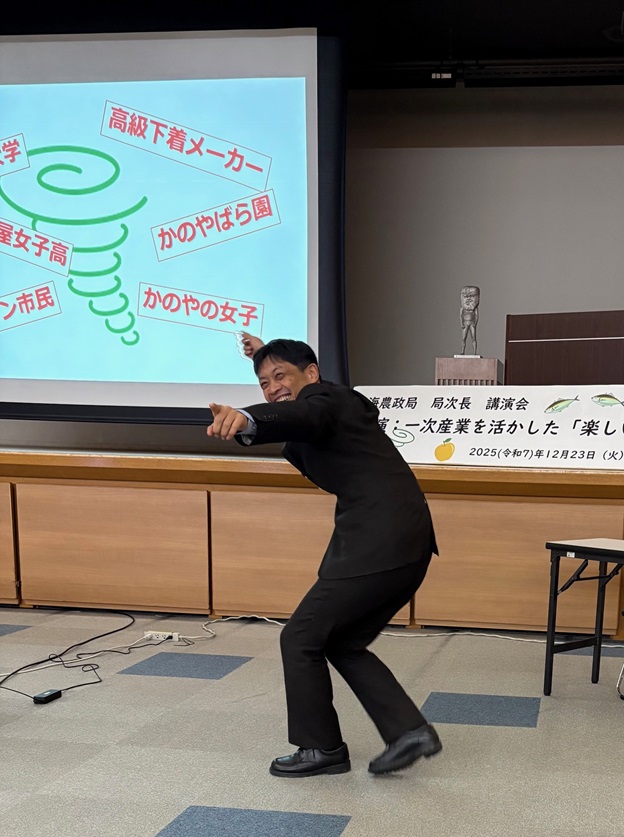

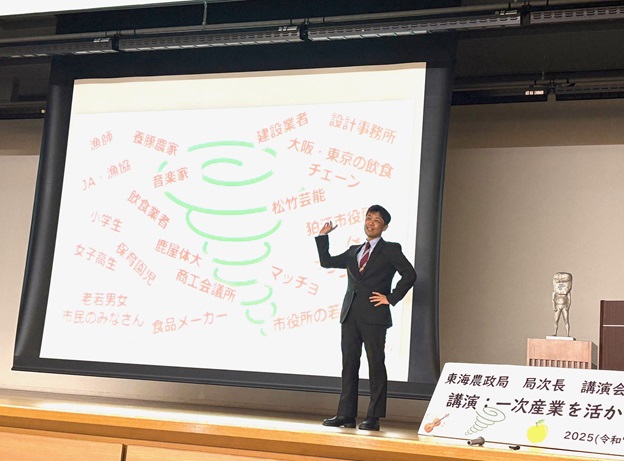

12月23日、東海農政局の福井次長は大府市役所の多目的ホールで、「一次産業を活かした『楽しい』地域おこし」と題して講演を行いました。講演会は2部構成になっており、第1部は「農業×商工つながる展示」と題して大府市の農産物・加工品が紹介され、試食等をしつつ地域の魅力を再発見できる交流の場となりました。引き続き行われた、第2部の福井次長による講演は、第1部の交流会後で会場の場が温まっていたことに加え、福井次長のユーモアあふれる話術に参加者(約80名)はみな引き込まれ、最後まで笑みの絶えない楽しい講演会となりました。

福井次長は、地域内外の多様な分野の人々を巻き込みながら地域活性化を目指すことを「トルネード」と表現し、鹿児島県鹿屋市(かのやし)の副市長時代に実践した「カンパチ・豚・薔薇」等を使った地域活性化の事例を紹介、農業者のみならず多様な人材との連携が成功の鍵であると説明しました。

また、農業が大府市の重要な地域資源であることを地域住民に気付いてもらい、地域と関わりながら農業を発信していくことを勧めるとともに、自分から楽しく地域を巻き込んで、大府市の農業と地域をもっと元気にしてみてはどうかと提案し、「Let'sおおぶトルネード」と呼びかけ講演を締めました。

講演会には大府市の職員や愛知県拠点の奥平地方参事官も参加しており、講演後は参加者全員で、福井次長の講演ではおなじみとなった「カンパチポーズ」(注)で記念撮影を行いました。

愛知県拠点では地域を元気にするため、引き続き地域活性化に向けた取り組みを推進していきます。

(注)鹿児島鹿屋市の公式マスコットキャラクター「かのやのカンパチロウ」(特産魚「かのやカンパチ」をモチーフにした半魚人キャラ)がする独特のポーズ

「カンパチポーズ」をする福井次長と参加者(12月23日撮影)

決めポーズ「トルネード」をする福井次長(12月23日撮影)

講演に熱が入り壇上に上がる福井次長(12月23日撮影)

中部大学の堀部貴紀准教授に「東海農政局ディスカバー農山漁村(むら)の宝」選定証を授与しました

12月15日、東海農政局の秋葉局長、松下企画調整室長、原地方参事官(事業計画)、奥平地方参事官(愛知県拠点)は、「東海農政局ディスカバー農山漁村(むら)の宝」(注1)個人部門において優良事例に選定された中部大学応用生物学部環境生物科学科(愛知県春日井市)の堀部 貴紀(ほりべ たかのり)准教授に選定証を授与しました。

「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」(注2)とは、「強い農林水産業」、「美しく活力ある農山漁村」の実現のため、農山漁村の有するポテンシャルを引き出すことによる地域の活性化や所得向上に取り組んでいる優良な事例を選定し、全国へ発信することを通じて他地域への横展開を図る取り組みです。東海農政局では、全国の優良事例として選定された2地区を除いた中から、「東海農政局ディスカバー農山漁村(むら)の宝」として、管内3県(岐阜、愛知、三重)から各1地区を選定しました。

堀部准教授は、サボテン栽培が盛んな春日井市のイベントで、サボテンを食べたことがきっかけで、サボテンの研究を開始しました。生命力や二酸化炭素吸収能力の高さ、食用や飼料用に活用できるなどの特性が、食料増産や地球温暖化防止などの世界的課題の解決につながると考え研究を続け、令和3年に中部大学が中心となり、春日井市、農業者、企業等16団体が連携した「サボテン等多肉植物の潜在能力発掘と活用推進プラットフォーム」を設立しました。当プラットフォームにより、サボテン活用に向けた会員間の商談、業務提携、新規プロジェクト立案が進展し、多くの人・組織と連携することでサボテンに新たな価値を創出させています。

令和4年には春日井市から「春日井サボテン振興アドバイザー」に任命され、当市のイベントでの講演や出展を行う他、様々なメディア・著作を通じてサボテンの魅力や可能性を発信しています。また、カンボジア地雷原跡地での食用サボテン栽培プロジェクト等の国際活動に専門家として参画しています。

堀部准教授は、「メキシコ大使館で春日井サボテンを提供したこともあり、サボテンは国際交流のツールにもなると考えている。私はサボテンの国際組織のアジア担当もしており、中部大学からサボテンを世界へ発信していきたい。」と抱負を語りました。

(注1)東海農政局ディスカバー農山漁村(むら)の宝選定地区の概要

(注2)ディスカバー農山漁村(むら)の宝AWARD~第12回選定~(外部リンク)

選定授与式の様子(秋葉局長(左)、堀部准教授(右))(12月15日撮影)

集合写真(前列左から秋葉局長、堀部准教授、松下企画調整室長、後列左から原地方参事官(事業計画)、堤内(つつみうち)応用生物学部長、奥平地方参事官(愛知県拠点))(12月15日撮影)

取組内容を説明する堀部准教授(12月15日撮影)

研究室を見学する様子(左から原地方参事官(事業計画)、奥平地方参事官(愛知県拠点)、秋葉局長、堀部准教授)(12月15日撮影)

みんなで考えよう!食のコト「食フェスタ2025」に参加しました

12月6日、7日の2日間、愛知県拠点は、愛知県立南陽高等学校とイオンモール名古屋茶屋と連携し、「みんなで考えよう!食のコト『食フェスタ2025』」に参加しました。

本フェスタでは、南陽高校が、昨年から取り組んでいる農産物の環境負荷低減を、星の数で表した「みえるらべる(注)」を表示した米、パックご飯、米粉麺などを販売しました。用意した米は、訪れた方から「みえるらべるを初めて知った」「環境に配慮して育てたお米を食べるのが楽しみ」という声とともに、両日とも完売しました。

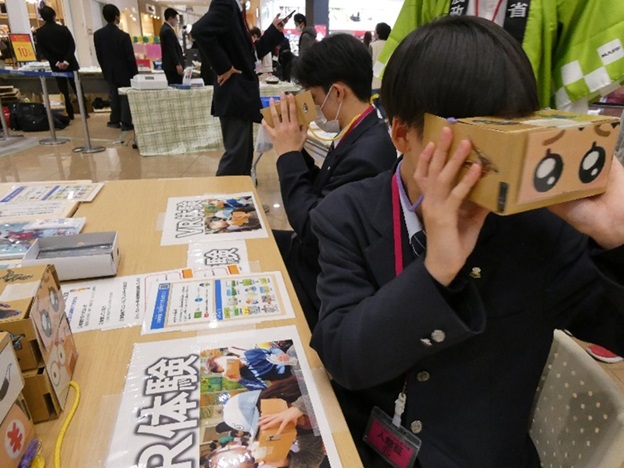

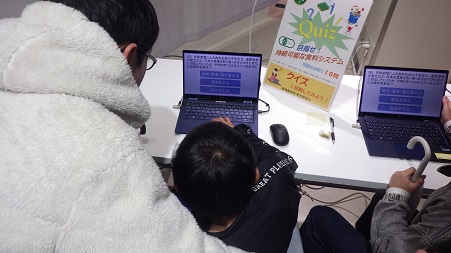

当拠点は、「見える化」のクイズに加えて、消費者向けの「持続可能な食料システム」クイズを実施し、日本の農業の現状と課題をはじめ、食品ロス削減、環境にやさしい農産物の選択など、消費者が自ら取り組めることについて啓発しました。クイズに参加した親子からは、「娘と一緒にクイズができて、とても楽しく勉強できました!」といった好意的な声をいただきました。また、農業に触れる機会の少ない子ども向けに「お米ができるまで」のVR体験を実施しました。「わー、広い~!きれいな田んぼの景色が見えるよ~」、「お米が実って出荷する様子を見ることができて、育てる大変さが伝わってきました」との声も聞かれました。

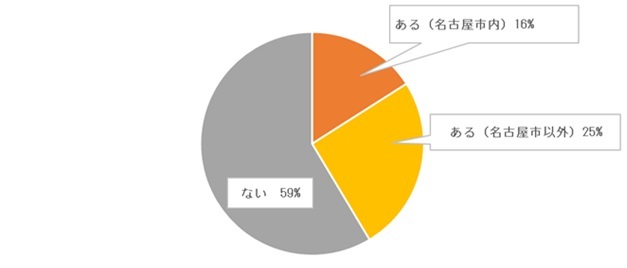

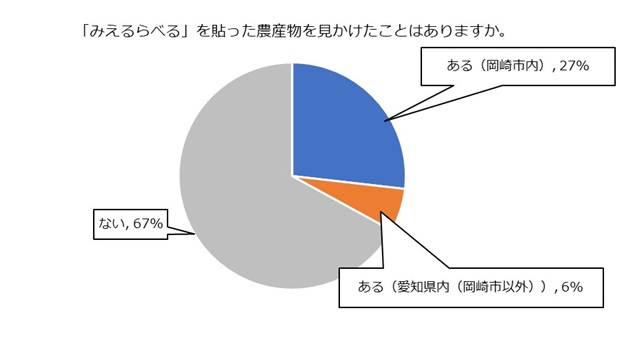

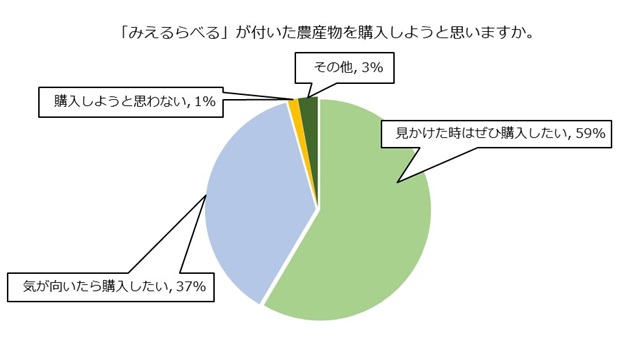

来場者に実施したアンケートでは、「『みえるらべる』を貼った農産物を見かけたことがありますか」との質問に対して「ある(名古屋市内外合わせて)」と回答した人の割合が全体の41パーセントでした。一方、「『みえるらべる』が付いた農産物を購入しようと思いますか」との質問に対して、「購入したい(「積極的に」と「気が向いたら」を合わせて)」と回答した人は98パーセントと非常に高く、環境に配慮した農産物の購入に高い意識を持たれていました。(アンケート結果は別図参照)

当拠点は、引き続き、「みえるらべる」を貼った農産物を手軽に購入できる状況にしていき、「見える化」の普及を通じて積極的にみどり戦略の情報発信を行い、消費者を含めた幅広い関係者への理解浸透に努めていきます。

(注)農林水産省では、「みどりの食料システム戦略」に基づき、地球温暖化に配慮し、農業生産現場で栽培方法を工夫し温室効果ガスを抑制する取り組みを消費者の方に分かりやすく伝えるため、環境負荷低減の取り組みの「見える化」を推進している。「みえるらべる」とは消費者がこのラベルを「みて」、環境負荷低減に資する農産物を「えらべる」ように付けられた愛称のこと。

今年は★が3つになった「みえるらべる」を貼付した南陽高校のお米や米粉麺などをアピールする学生 (12月6日撮影)

「みえるらべるクイズ」参加者に解説をする奥平地方参事官 (12月6日撮影)

ピンポーン!みえるらべるクイズに喜んで取り組む様子 (12月6日撮影)

VRで体験!田んぼのお米が育っていく様子を熱心にのぞきこむ様子(12月6日撮影)

【アンケート結果】(アンケート回答者数: 169名)

Q:普段、何を基準に農産物を購入していますか?(複数回答)

Q:「みえるらべる」を貼った農産物を見かけたことはありますか?

Q:「みえるらべる」が付いた農産物を購入しようと思いますか?

JA豊橋と地域農業をめぐる情勢について意見交換を行いました

11月28日、愛知県拠点の奥平地方参事官は、JA豊橋を訪問し、地域農業をめぐる情勢について意見交換を行いました。

豊橋市は、愛知県内で農業産出額第2位を誇る大産地であり、野菜・果樹・花きなど多様な品目が生産されています。今回の訪問では、地域農業の持続的な発展に向けた取り組みや課題について、JA豊橋から幅広い意見を伺いました。

意見交換では、JA豊橋から令和8年4月に全面施行される食料システム法(注)に対する期待と懸念が示されました。生産者と消費者の双方が納得できる合理的な価格形成の実現に向け、協議の場の実効性を確保することが重要であり、通報・相談窓口や専門職員(フードGメン)の配置など、監視体制を強化するように要望がありました。

また、地域計画のブラッシュアップに向けた話題も取り上げられました。地域計画は一度策定したら終わりではなく、農業従事者の減少や耕作放棄地の増加が進行する中、地域農業を守るため、継続的に見直すことの重要性を共有しました。

このほか、新規就農者の確保や環境保全型農業の推進、近年の高温による農産物への影響とその対策など、幅広いテーマで意見交換を行いました。

今回の意見交換を踏まえ、愛知県拠点では今後もJAと連携しながら、地域農業の持続的な発展に向けて取り組んでいきます。

注:食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律

意見交換の様子(左:JA豊橋職員、右奥:奥平地方参事官)(11月28日撮影)

第52回岡崎市農林業祭に出展、みどりの食料システム戦略等をPRしました

11月1日、2日の2日間、愛知県拠点は、岡崎市農林業振興推進実行委員会が主催する「第52回岡崎市農林業祭」に参加しました。

農林水産省では、「みどりの食料システム戦略」に基づき、持続可能な食料システムを構築するため、食料システム全体での環境負荷低減の取り組みや国民理解の醸成に向けて、環境負荷低減の取り組みの「見える化」(注1)を推進しています。

農林業祭では、農産物の環境負荷低減の取り組みの「見える化」を星の数で分かりやすく表示した「みえるらべる」(注2)を付けた米、米加工品(ポン菓子)、野菜(白ねぎ、かんしょ)、茶および茶加工品(ほうじ茶入りプリン)を販売するブースが計4カ所設置され、各生産者は栽培へのこだわり等を消費者に説明しながら販売していました。中には午前中に完売する農産物もあり、盛況を博していました。

当拠点は、「見える化」について学べるクイズやゲーム、もみすりや精米を体験できるブースを設置し、2日間で延べ636名もの来場者で賑わいました。

また、「みえるらべる」に関するアンケートを実施したところ、「クイズは知らないことが多く勉強になった」「環境に対する取り組みを知ることができて良かった」等の回答がありました。

令和6年3月に環境負荷低減の取り組みの「見える化」の本格運用が開始されてから1年半余りが経過しました。当拠点は岡崎市役所やJAあいち三河等と連携・協力を図りながら「見える化」を推進しています。現在では、イベントや産直市場等で「みえるらべる」を付けた農産物の販売や広報活動により、「みえるらべる」の認知度や理解度が向上しつつあります。

(注1) 環境負荷低減の取り組みの「見える化」とは、温室効果ガスの削減や生物多様性を保全するために、環境にやさしい栽培方法で生産された農産物に星の等級を付け、消費者に環境への配慮を見える化する取り組みのこと。

(注2) 「みえるらべる」とは、消費者がこのラベルを「みて」、環境負荷低減に資する農産物を「えらべる」ように付けられた愛称のこと。

東海農政局愛知県拠点ブース(11月2日撮影)

みえるらべるクイズの様子(11月1日撮影)

もみすり、精米体験の様子(11月2日撮影)

野菜釣りゲームの様子(11月2日撮影)

みえるらべる(米):有限会社小久井農場(11月2日撮影)

(右)みえるらべる(米、米加工品(ポン菓子)):ふるさと創造舎(左)みえるらべる(茶):産地問屋 宮ザキ園

(11月1日撮影:商品を手にする岡崎市役所職員)

みえるらべる(白ねぎ、かんしょ):金近菌農園(11月1日撮影)

みえるらべる(茶、茶加工品(ほうじ茶入りプリン)):ツバメと茶畑(11月1日撮影)

「みえるらべる」に関するアンケート結果(277名から回答)

意見・感想(抜粋)

・クイズ内容は知らないことが多く勉強になった。

・クイズ内容がおもしろかったのと解説もわかりやすかったです。

・環境に対する取り組みを知ることができて良かった。

・農林水産省の取り組みに興味がわきました。

・子どもが楽しんで学ばせていただきました。

・子どもがこのような体験を通して学べることはとてもよいと思いました。

東海農政局の福井次長が愛知県農業経営士協会東三河支部研修会で講演を行いました

10月29日、東海農政局の福井次長は、蒲郡市内で開催された愛知県農業経営士協会東三河支部研修会に講師として招かれ、「一次産業を活かした『楽しい』地域活性化~地域をトルネードしよう~」と題して講演を行いました。

当日は、同支部の会員をはじめ、関係者約80名が参加し、福井次長の渾身の決めポーズ「トルネード!」を交えたユーモアあふれる講演に、参加者は引き込まれていました。

福井次長は、地域内外の多様な分野の人々を巻き込みながら地域活性化を目指すことを「トルネード」と表現し、鹿児島県鹿屋市(かのやし)の副市長として出向していた時に実践した事例を紹介しました。

豚や薔薇、カンパチといった鹿屋市の貴重な地域資源を活用し、農業関係者に限らず、市民や学校関係者、音楽家など幅広い分野の人々を巻き込んだことが成功の秘訣であると説明しました。

さらに、東三河地域においても地域資源を有効活用し、みんなで楽しく「トルネード」していくことを呼びかけました。

講演終了後には、鹿屋市の特産品であるカンパチを身体で表現した「カンパチポーズ」で記念撮影を行い、参加者との交流を図りました。続いて開催された情報交換会においても、講演内容を中心に大いに盛り上がり、参加者間で活発な意見が交わされたとのことです。

愛知県拠点では、今後も地域活性化に向けた取り組みを推進してまいります。

「カンパチポーズ」をする福井次長と参加者(10月29日撮影)

決めポーズの「トルネード!」を披露する福井次長(10月29日撮影)

講演の様子(10月29日撮影)

愛知県製粉協会で、最近の農政をめぐる情勢について講演を行いました

10月22日、愛知県拠点の奥平地方参事官は愛知食糧会館(名古屋市昭和区)3階大会議室において、愛知県製粉協会の構成員である県内製粉事業者等に対し、最近の農政情勢について講演を行いました。

奥平地方参事官は「食料の持続的な供給に関する法制化」、「加工食品の輸出促進に関する政策」および「令和8年度予算概算要求」について講演を行い、参加者11名は熱心に耳を傾け、特に食料システム法(注)の認定や輸出への関心の高さがうかがえました。

参加者からは「食料システム法の認定事業計画の事例」や「輸出関係予算の取組状況」等に関する質問や意見が出される等、予定された時間では足りないほどの活発な意見交換となりました。

愛知県拠点は、今後もさまざまな分野の事業者への講演や意見交換を行い、食料システム法や輸出政策に対するさらなる理解醸成を図っていきます。

注:「食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律」の略称。

災害や感染症の拡大など、社会に大きな影響を及ぼす事態が発生した場合でも、食品等の安定的かつ持続的な供給を確保することが目的。

奥平地方参事官の講演を聴く参加者(10月22日撮影)

輸出等について講演を行う奥平地方参事官(10月22日撮影)

水稲不耕起V溝直播栽培に取り組む株式会社JA名古屋ファームと意見交換を行いました

10月15日、東海農政局の渡辺次長、市橋生産部長及び愛知県拠点の奥平地方参事官は、名古屋市港区の株式会社JA名古屋ファーム(以下「名古屋ファーム」という。)を訪問し、農地集積や水稲不耕起V溝直播栽培(以下「V直栽培」という。)(注1)について、関係者と意見交換を行いました。

名古屋ファームが管理する名古屋市港区南陽町地区は、昭和40年代にほ場整備事業が実施されましたが、農家の兼業化が進んだため南陽町全域のほ場を集団化し、水稲の主要な作業を南陽町農作業受託部会(JAなごやのJA直営型受託作業部門と農作業受託組織)が一括して担うようになりました。その後、「JAが地域農業を維持してほしい」との地域の期待に応えるべく、平成28年にJA直営型受託作業部門を名古屋ファームとして法人化し、地域の中心的な担い手として、稲作経営と農作業受託を行っています。

JAなごや、土地改良区、地権者が協力し、全国的にもまれなJAが直接作業を行う「受託作業方式」に取り組んできましたが、現在は名古屋ファームを設立し、担い手農家3名からなる農作業受託部会と連携し、当該受託作業方式を継続しています。また、平成9年からV直栽培を導入し、現在では74.6haの規模となっています。

名古屋ファームの木村 和也(きむら かずや)さんの説明によると、V直栽培のメリットは、育苗・田植え作業、中干しが不要となり、農繁期の作業分散と省力化、高温障害に強い点です。一方、デメリットは、ほ場が乾いていないと播種できないため、天候に左右される点です。また、同じほ場でV直栽培を続けると土壌が窒素過多になる場合があるため、V直栽培専用の肥料を使用しているとのことです。

意見交換では、地域計画(注2)の策定に向けた農業関係者が集まる協議の場での苦労を聞くことができました。

当地では、近隣の高速道路の開通等により、今後、物流倉庫などの建設により農地が減少し、作業面積の減少が見込まれるため、市内の他地区で作業受託を増やすなど収益の確保に努めているとのことです。

意見交換後は、V直栽培に使用する実際の農業機械やほ場の見学を行いました。

愛知県拠点は、今後も直播栽培に取り組む生産者に耳を傾け丁寧に対応するとともに積極的に直播栽培の普及に努めていきます。

注1:愛知県農業総合試験場が平成6年に開発した技術で、田植えを行わないことにより、軽労化が可能となる「(乾田)直播栽培」の一種。冬期に整地(代かき、耕起鎮圧)することで、春作業の分散化を実現。播種は、専用の不耕起V溝播種機を使ってV字型の溝を切り、その中に種子と肥料を同時にまき、覆土する栽培技術

注2:地域農業経営基盤強化促進計画のことで地域の農業の将来像を「誰が」「どのように」農地を利用していくのかを地域の農業者や関係機関が話し合って決める計画

V直栽培用農機具の説明を受ける渡辺次長(中央左)市橋生産部長(右)奥平地方参事官(中央右)(10月15日撮影)

V直栽培ほ場現場 渡辺次長(右)奥平地方参事官(左)JA名古屋ファーム(中央)(10月15日撮影)

新城市作手地区の生産者と意見交換を行いました

9月18日、東海農政局の福井次長と奥平地方参事官は、10年間で約30人の新規就農者を生み出しており、今年から山村活性化対策事業を活用し、農林水産省の伴走支援を受けて地域特産品の開発等に取り組んでいる新城市作手地区を訪問し、水稲生産法人、和牛繁殖農家(新規就農)、夏秋トマト生産者(新規就農)および新城市作手総合支所の職員と意見交換を行い、現地農場等を視察しました。

意見交換では、地域での人口減少が進むことを背景に、生産者からは「地域内で、水稲、野菜、畜産等の各分野が連携した取り組みをできないか考えている」と意見が出されました。

福井次長からは、「山村活性化対策事業に取り組むに当たっては、モノづくりにとどまらず、今日参加してくれたような地域の生産者自身の魅力をウェブサイトやSNSでPRすることや、地域を巻き込んだ活動をすることにより、生産物の販売増加やリピーターの獲得に繋がり、地域が活性化されるのではないか」と提案しました。

新城市作手総合支所からは「山村活性化対策事業に加え、今後は農村RMO(注)や農泊などを推進し、地域全体が連携して農業を盛り上げていくことを検討している。国は就農および生産に真摯に取り組む生産者へ支援をしてほしい」との意見が出されました。

愛知県拠点は、引き続き本省の伴走支援チームと共に新城市作手地区の活動を支援してまいります。

注:農村RMO(農村型地域運営組織:Region Management Organization)とは、複数の集落の機能を補完して、農用地保全活動や農業を核とした経済活動と併せて、生活支援等地域コミュニティの維持に資する取り組みを行う組織のこと。

新城市作手総合支所で意見交換する福井次長(左手前)および奥平地方参事官(左中央)(9月18日撮影)

現地農場で夏秋トマト生産者(中央)から説明を受ける福井次長(左)および奥平地方参事官(右)(9月18日撮影)

つなぐ棚田遺産認定の四谷の千枚田で、産官民が連携した環境保全活動に参加しました~特定外来植物の防除活動~

9月11日、愛知県拠点は、横浜ゴム株式会社新城工場(愛知県新城市)(以下「新城工場」という。)の生物多様性保全チームが主体となって行う四谷の千枚田(愛知県新城市)における環境保全活動に参加しました。活動を開始する前に、当拠点の奥平地方参事官から参加者に、農林水産省の施策である「食料・農業・農村基本計画」および「つなぐ棚田遺産」について説明し、棚田を含む農村地域における環境保全活動や社会全体として環境を守る活動の必要性を伝えました。

横浜ゴム株式会社は、「YOKOHAMA千年の杜」と称して国内外の生産・販売関連拠点に苗木を植える活動を実施しています。新城工場ではこの活動に四谷の千枚田の稲わらを利用したことをきっかけに、十数年前から環境保全活動の一貫として四谷の千枚田で、休耕田におけるビオトープの造成・管理や生物多様性調査(モニタリング)、新入社員・幹部社員の研修として清掃や草刈り等を行っています。

同社は、長年の活動が認められ、棚田地域の振興等に貢献する優れた取り組みとして、つなぐ棚田遺産委員会から令和5年度に「つなぐ棚田遺産」感謝状(農林水産省主催)が贈呈されています。

今回の活動には、新城工場、鞍掛山麓(くらかけさんろく)千枚田保存会、新城設楽生態系ネットワーク協議会および新城市役所職員ら約35名が参加し、産官民が連携して四谷の千枚田区域内の特定外来植物の防除活動を行いました。

特定外来植物の防除の活動は3年目ですが、新城設楽生態系ネットワーク協議会等とも連携し、活動の輪が広がっています。

なお、今回の活動で、アメリカセンダングサおよびセイタカアワダチソウ等の特定外来植物を総重量263.3キログラム除去しました。

参加者に説明する奥平地方参事官(9月11日撮影)

除草作業する奥平地方参事官(9月11日撮影)

四谷の千枚田の風景(9月11日撮影)

地域住民の総力を結集した保全活動が行われる「千万町(ぜまんぢょう)棚田」を訪問しました

8月29日、愛知県拠点は千万町棚田(愛知県岡崎市)の活動拠点である千万町楽校(ぜまんぢょうがっこう)(注)を訪問し、岡崎市ぬかたブランド協議会千万町棚田部会(以下「部会」という。)と意見交換を行い、棚田や地域活動の現状と課題をお聞きしました。

標高440メートル~600メートルの山間に位置する千万町棚田は、令和2年度に指定棚田地域に指定され、ごく少量生産のため希少価値が高いとされる「ミネアサヒ」を生産しています。千万町地域は約35世帯で、住民の多くは高齢で、特に除草作業が困難なことから、地域内外から「お助け隊」への参加を得て、現在18名が千万町棚田の除草や景観を保全する活動をしています。

部会長の荻野 保吉(おぎの やすよし)さんからは、棚田斜面での除草作業は危険を伴う重労働であるため、新たに自走式傾斜地草刈機の導入を検討していること、また山里と都市住民の交流事業として、8月24日に「バーベキューと五平餅in千万町楽校」を開催し、12月7日は「餅つき体験とお正月飾りづくり」の開催を予定しており、これらのイベントにより地域の活性化が図られ、参加者からは好評を得ていること等の話がありました。

一方、長年にわたり地元の八剱神社(やつるぎじんじゃ)の祭事として執り行われてきた「千万町神楽(ぜまんぢょかぐら)」は、獅子頭をつけて舞う「舞方」をはじめ神楽に係る住民の多くが高齢化し、伝統文化の継承が困難となったことや、昨年まで開催していた「ミツマタの里と千万町棚田を巡るウォーキング」は、昨今の高温の影響によりミツマタ群生地が減少し、ウォーキングコースの見直しを行ったとの話もありました。

棚田地域振興法の延長・改正に伴い申請中の「指定棚田地域振興活動計画」においては、棚田で収穫した「ミネアサヒ」のブランド化を推進するほか、新たに棚田米を使用した体験イベントの開催等を通じて、都市住民が訪れてみたいと感じる、魅力的な環境整備を図るとしています。

奥平地方参事官からは、農林水産省として「みどりの食料システム戦略」に基づき、環境負荷低減の取り組みの「見える化」を推進していることから、棚田米「ミネアサヒ」を「見える化」することで、ブランド価値の向上につなげられないかといった提案も行いました。

注:平成21年度末で閉校となった岡崎市立千万町小学校跡地を活用したふるさとづくりの拠点

意見交換を行う荻野部会長(右)と奥平地方参事官(左)(8月29日撮影)

千万町棚田(画像提供:岡崎市役所)

荻野部会長(右)から千万町棚田の説明を受ける奥平地方参事官(左)、岡崎市 板倉主任主査(中央)(8月29日撮影)

「金城リリーマルシェ」に参加し、「米」に関する体験ブースを出展しました

7月10日、金城学院大学(名古屋市)で「金城リリーマルシェ」(注)が開催されました。今回のテーマである「東海地域の地場産物の魅力を若い世代に広く知ってもらう、一次産業発展の応援につなげる」に合わせ、愛知県拠点は「米」にスポットを当て、「もみすり・精米」の体験ブースの出展、および「みどりの食料システム戦略」のチラシ配布を行い、米とみどり戦略について、学生を含む一般消費者へ周知を行いました。

体験ブースに来場した大学の在学生や親子連れ(42名)、チラシを受け取った方(延べ217名)からは「お米の大切さを改めて理解できた。」「もみ殻を初めて見て触った。肥料や燃料に再利用されているとは知らなかった。」などの声があり、多くの方々に食と農、環境について考える機会を提供できました。

愛知県拠点は、今後もさまざまなイベントを通じて、一般消費者に対して農政の理解醸成に取り組んでまいります。

注:金城学院大学が、地域社会と大学の接点として毎年数回テーマを変えて開催している同大学主催のマルシェのこと。

地域の個人事業主とのつながりを創出しつつ、学生のプロジェクト活動の成果発表、学生出店によるアントレプレナーシップ教育(起業家育成のための教育)にも生かされている。

もみすり・精米体験を行う学生の様子(7月10日撮影)

もみすり・精米体験を行う子どもの様子(7月10日撮影)

日本政策金融公庫名古屋支店と勉強会を開催しました

6月3日、愛知県拠点は日本政策金融公庫名古屋支店(以下「公庫」という。)と共同で勉強会を開催しました。

この勉強会は地域の課題解決に向けて資金面等でサポートする公庫職員が、農政の現状を理解すること、当県拠点職員は、公庫を政策面でサポートできるよう公庫の業務を理解することを目的として行われました。

勉強会では、奥平地方参事官から「食料・農業・農村基本計画」、「みどりの食料システム戦略」および「スマート農業技術活用促進法(注1)」を説明した後、公庫から令和6年度の融資実績や顧客への取り組み支援について説明がありました。

その後、意見交換が行われ、公庫から「買い物困難者に対し、国はどのような支援を行っているのか」、「生産コストの低減に対し、どのような手法が効果的なのか」など質疑があり、当県拠点からは、買い物困難者への支援について、関係省庁で取りまとめた「支援策パッケージ(注2)」に基づき農林水産省の取り組みを説明するなど活発な議論が交わされました。

当県拠点は、今後も公庫との意見交換や勉強会、農林漁業者への合同現地訪問などを実施し、さらなる連携強化を図ります。

注1:正式には「農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律」という。

注2:食品アクセスの確保に関する支援策パッケージ(概要版)

勉強会の様子(6月3日撮影)

「つなぐ棚田遺産」の四谷の千枚田で、料理人を目指す若者たちに「みどりの食料システム戦略」等について説明しました

5月8日、愛知県拠点は四谷の千枚田(新城市)で開催された豊橋調理製菓専門学校による田植えに参加し、奥平地方参事官から「つなぐ棚田遺産」、「新たな食料・農業・農村基本計画」と「みどりの食料システム戦略」の取り組みを説明しました。

四谷の千枚田は、鞍掛山(くらかけやま)から広がる美しい景観を誇る棚田として、農林水産省の「つなぐ棚田遺産」に認定されています。

同校では、「稲作の大変さと一粒の大切さ」を学ぶために、平成18年から毎年1年生が四谷の千枚田で農作業(田植え、除草、稲刈り、脱穀)を実施しています。

学生たちは、鞍掛山麓(くらかけさんろく)千枚田保存会 会長の小山 舜二(こやま しゅんじ)さんから、棚田保全の大変さについて説明を受けた後、どろんこになりながら田植えを行いました。

参事官は、学生に日本の棚田にはそれぞれ長い歴史があり、国民への食料供給、国土保全、良好な景観形成と伝統文化の継承といった大きな役割を果たしてきたこと、今後も棚田遺産として次の世代に引き継ぐため、多様な関係者との連携・協力が重要であることを説明し、棚田の保全に対する理解を求めました。

また、新たな食料・農業・農村基本計画では、農業の現状や農業施策に関心を持つこと、食品ロスを減らすこと、地元産や国産の食品を積極的に選ぶこと等を掲げ、持続的な食料システムの確立に向けて、生産者だけではなく消費者も重要な役割を担っていることを説明しました。

このほか、学生に高温による作物の品質・収量低下を紹介した後、卒業して料理人になった際には、いろいろな食材の中から「みえるらべる」が表示された食材を含めた環境にやさしい栽培方法で生産された食材を選んで提供するとともに、その取り組みを消費者に伝えていただくようお願いしました。

四谷の千枚田の風景(5月8日撮影)

学生に説明する奥平地方参事官(5月8日撮影)

田植えの風景(5月8日撮影)

環境にやさしく持続可能な食料システムの構築に向けた取り組みをPRしました

4月10日から13日(4日間)、愛知県拠点は、中部電力株式会社(以下「中部電力」という。)、JAなごや、イオン大高店(名古屋市緑区)の3者と連携し、同店にて環境にやさしい農業と食品を紹介するイベントを実施しました。

当拠点は、「みどりの食料システム戦略」や「みえるらべる」(注1)のパネル展示、「持続可能な食料システムの構築に向け消費者が取り組めること」を知ってもらうためのクイズに加え、消費者が食と農のつながりを実感できるよう、もみすり・精米体験を実施しました。親子で参加した方からは、「もみから精米になる過程を子どもと一緒に体験することができて良かった」などの声があり、食と農について考える機会を提供できました。

また、イオン大高店は、フェアトレード(注2)食品や環境に配慮した素材の衣料品の展示を行ったほか、中部電力およびJAなごやは、地域農業における脱炭素化と農業生産性向上の両立を目指し、バイオ炭(注3)を活用したあいちの伝統野菜「大高菜(おおだかな)」の試験栽培等の展示を行い、バイオ炭の有効性をPRしました。

(注1)みえるらべるとは、農林水産省が持続可能な食料システムを構築するため、生産者の環境負荷低減の貢献度を星の数で表し消費者に分かりやすく伝えるラベルの愛称。消費者が「みて」、環境負荷低減に資する農産物を「えらべる」よう付けられた愛称。

(注2)フェアトレードとは、直訳すると「公平・公正な貿易」。つまり、開発途上国の原料や製品を適正な価格で継続的に購入することにより、立場の弱い開発途上国の生産者や労働者の生活改善と自立を目指す「貿易のしくみ」をいう。

(出典:フェアトレードジャパンウェブサイト)

(注3)バイオ炭とは、「燃焼しない水準に管理された酸素濃度の下、350℃超の温度でバイオマスを加熱して作られる固形物」と定義された炭のことであり、土壌への炭素貯留効果が認められているほか、土壌改良などの効果も見込める。

もみ殻がバイオ炭の原料になることを説明する奥平地方参事官(右)(4月10日撮影)

もみすり・精米体験の様子(4月12日撮影)

親子でクイズに挑戦する様子(4月13日撮影)

中部電力がバイオ炭を使った大高菜の試験栽培について説明する様子(4月12日撮影)

これまでの地方参事官ニュース(愛知)

事業・制度のご案内

経営所得安定対策

農業の6次産業化を応援します

イベント情報

農福連携の取り組み

事業の概要

農福連携を紹介する動画を作成しました!

農福連携の取り組みをみなさんに「知ってもらう」ことを目的に動画を作成しましたので、ご覧ください。

【農福連携】スーパーで見つけた謎のシールの正体とは!?

一般の消費者の方に少しでも「農福連携」の取り組みを理解していただくために、愛知県春日井市の「障がい者就労継続支援B型事業所すまいる」の皆さんを取材させていただきました。

業務体制及び相談窓口について

東海農政局愛知県拠点

郵便番号:466-0857

住所:名古屋市昭和区安田通4-8

電話番号:052-763-4492(代表)

周辺の案内図

アクセス

- 名古屋市営地下鉄鶴舞線「川名」駅から徒歩15分

- 名古屋市営地下鉄桜通線「吹上」駅から徒歩20分

お問合せ先

企画調整室

担当者:主任農政推進官

代表:052-201-7271(内線2324)

ダイヤルイン:052-223-4628