三重(地方参事官)の地域農政情報

地方参事官ホットライン

現場と国との双方の意思疎通を図るため、地方参事官ホットラインを開設しています!

農林水産省では、各都道府県に、農政を伝え、現場の声を汲み上げ、ともに解決する地方参事官を配置しています。

農業者・消費者・行政関係者の皆さまからの、農政に関するご相談、事業や制度へのご質問などを受け付けています。

三重県につきましては、以下の連絡先にお気軽にお問合せください。

地方参事官ホットライン(三重)

電話:059-228-3151

インターネットでのお問合せはこちら

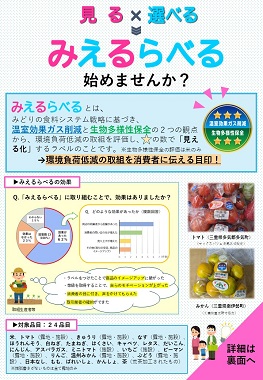

みどりの食料システム戦略」(消費者向け)パンフレット&みえるらべる生産者向けチラシ&みえるらべる三重県内取り組み地図

三重県拠点で、みどりの食料システム戦略の消費者向けパンフレットおよびみえるらべる生産者向けチラシ&三重県内のみえるらべる取り組み状況を示した地図を作成しました。

ダウンロードしてご活用ください。

みどり戦略パンフレット(PDF : 514KB)

みえるらべる始めませんか?(生産者向けチラシ)(PDF : 765KB)

みえるらべる三重県内取り組み地図(PDF : 1,676KB)

地方参事官ニュース(令和7年度)

三重県農業大学校で「みどりの食料システム戦略」を説明しました

三重県拠点は、三重県農業大学校(三重県松阪市)からの依頼を受け、2月2日、同校の専門必修科目「環境保全と農業」の一環として、中川地方参事官が「みどりの食料システム戦略」について講義を行いました。

同講義には、養成科二年課程の一年生および就農を目指す社会人経験者中心の養成科一年課程の学生の計25名が参加し、講義後、学生から「『みどりの食料システム戦略』はなぜ必要か」との質問や、「自らの専攻や将来の農業経営で取り組みたいこと」についての発言がありました。

具体的には、「『みどりの食料システム戦略』という取り組みは聞いたことがあったが、詳細は知らなかったので、理解できて良かった。今後、有機農業に挑戦してみたい」との声がありました。

また、「『みどり認定(注)』について、環境負荷を低減して農作業を行うには、手間が増えるなどデメリットもあると思うが、労力や苦労に見合った仕組みとなっているか」との質問があり、これに対して、中川地方参事官は「同認定を取得すれば、補助事業の優先採択や融資・税制における優遇措置があり、認定者のメリットとなるよう制度設計されている」と回答しました。

三重県拠点は、今後も「みどりの食料システム戦略」の周知活動に積極的に取り組んでいきます。

注:みどりの食料システム法に基づき、化学農薬・肥料の低減や有機農業といった「環境負荷低減事業活動」に取り組む農林漁業者を都道府県知事が認定する制度

中川地方参事官の講義の様子(2月2日撮影)

学生からの質問に答える中川地方参事官(2月2日撮影)

食の安全・安心研修会 「お米の流通ってどうなっているの?」で、米の流通ルートや値段の決まり方等について説明しました

1月24日、東海農政局は、三重県からの依頼を受け、アスト津(津市)で開催された食の安全・安心研修会 「お米の流通ってどうなっているの?(主催:三重県、三重県生活協同組合連合会)」で、米の流通ルートや値段の決まり方、国の制度および米トレーサビリティ法等について説明しました。

同研修会は、Web参加を含めた消費者約40名が参加し、昨年度の秋からの米価格高騰を受け、テレビや新聞、インターネットなどであふれているお米にまつわる情報について、何が正しい情報なのかを冷静に判断するため、米をとりまく状況や制度に関する基礎的な内容を学ぶ場として開催されました。

参加者からは、「生産者に農協から支払われる概算金の額と業者間での取引価格に大きな差があるのはなぜか」、「米の流通ルートをもっと簡素化できないか」などの質問があり、お米に関する関心の高さが伺えました。

また、主催者が行ったアンケートでは、ほとんどの方が「理解が深まった」と回答しており、「インバウンドの増加が米不足要因の一つであると初めて知った」、「価格上昇の背景を知ることができた」等の意見がありました。

東海農政局および三重県拠点は、引き続き消費者の声に耳を傾けながら、丁寧に説明していきます。

米の流通制度等について説明する東海農政局職員(1月24日撮影)

米トレーサビリティ法について説明する東海農政局職員(1月24日撮影)

研修会の様子(1月24日撮影)

JAみえなか主催の令和7年度津南地域水田農業担い手会議で、農業関連予算について説明しました

1月23日、三重県拠点は、JAみえなかの依頼を受け、久居公民館(津市)で開催された令和7年度津南地域水田農業担い手会議に、中川地方参事官が講師として出席し、農業関連予算について説明を行いました。

当日は、県内の担い手やJA職員など約50人が参加し、参加者からは、「水路清掃を地域で行っているが、経年劣化により水路が老朽化しており、高齢の参加者が多く危険な状況となっているため、水路の再施工を早めに行ってほしい」、「当地域の地域計画は農地集積率が低く現状と乖離しており、国の事業を活用できない状況にあるため、現状に合った集積率に更新するなど、地域計画をブラッシュアップして欲しい」などの意見がありました。

また、中川参事官からは「まずは地域で集まって話し合いをしてもらい、地域計画のブラッシュアップを進めて欲しい」との説明をしました。

三重県拠点は、今後も生産現場の意見に耳を傾けながら、丁寧に対応していきます。

説明をする中川地方参事官(1月23日撮影)

会議の様子(1月23日撮影)

海女振興協議会の関係団体との意見交換を行いました

農林水産省および内閣官房は、「強い農林水産業」、「美しく活力ある農山漁村」の実現のため、農山漁村の有するポテンシャルを引き出すことにより、地域の活性化や所得向上に取り組んでいる優良事例を「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」として選定し、他地域への横展開を図るよう全国に発信しています。

令和7年11月18日に開催された「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」(第12回)有識者懇談会において、地域の活性化や所得向上に取り組んでいる全国優良事例として「海女振興協議会(三重県鳥羽市・志摩市)」の取り組みが「コミュニティ・地産地消部門(注)」の優秀賞に選定されました。

1月16日、三重県拠点は、同協議会の関係団体「鳥羽磯部漁業協同組合国崎(くざき)支所・海女」と意見交換を行いました。

同協議会は、平成24年6月に、鳥羽市や志摩市などの16関係団体で結成され、海女漁業のスタイルや海女に関する資源を貴重な地域資源と位置付け、海女漁の存続と文化継承を目的に、漁業面、文化面、観光面において更に振興し、地域活性化につながるさまざまな活動に取り組んでいます。

現在、鳥羽磯部漁業協同組合国崎支所には、男性5名を含め28名の海女(最年少は30代後半)が所属し、資源を保護し、海女漁業が継続して行えるよう、三重県水産研究所の助言を踏まえ、操業日数や操業時間を漁協の内部ルールとして規定して活動しています。

同支所や海女から、「海女の高齢化が進んでいるとともに後継者不足も深刻である」「近年、アイゴ、ガンガゼおよび黒ウニが増加し、海藻を大量に食べることで藻場(もば)の磯焼け(いそやけ)が深刻化し苦慮している」「ウツボによる伊勢エビ等の食害が発生していることに加えて、ウツボの鋭い歯は漁を行う海女に危害を加えることから、三重県水産研究所と相談して、春先から『もんどり漁』によるウツボの駆除を予定している」との発言がありました。

同協議会の長年にわたるこれらの取り組みは、地元や他の地域の模範となる活動であり、今後も地域をけん引するリーダー的な役割が期待されます。

注:関係者の連携による活動で地域に活力をもたらす取り組み等を行っている団体を表彰する部門

意見交換の様子(右側手前:国崎支所理事、右側奥から3人:海女、中央奥:鳥羽市役所担当者、左側手前:中川地方参事官)(1月16日撮影)

意見交換の様子(左奥:国崎支所理事、左手前から3人:海女、右奥:中川地方参事官)(1月16日撮影)

三重県農業再生協議会主催の農業関連予算・政策勉強会で農林水産省令和8年度予算等について説明しました

1月15日、東海農政局は三重県農業再生協議会の依頼を受け、三重県内の県、市町、JA職員ら約100名が参加し、JAみえなか ふれあいセンター(津市)で開催された農業関連予算・政策勉強会に講師として出席し、令和8年度農林水産関係予算概算決定等について説明しました。

冒頭、三重県農業再生協議会 副会長 森田 幸利(もりた ゆきとし)さんから、「本勉強会を契機に、まずは学び、理解し、現場へ伝え広めていくことを基本とし、新たな補助事業の活用等により『攻めの姿勢』で前進するため、1.再生協議会を核としたチームでの取り組み、2.縦と横の連携を強化すること、3.正しい情報の入手と発信、4.生産者と消費者がともに取り組む姿勢の構築、5.現場の声を聞き、政策に反映させる、この5つを実行しながら、担い手・消費者としっかり対話し、進めていきたい」との話がありました。続いて、東海農政局の秋葉局長から、「今後10年、20年で農業の担い手が大きく変わることを見据え、農地の見える化やデータ管理など、スマート農業を前提とした事業構築や、市町、農業委員会、JA、担い手、農政局が連携し、地域ごとに戦略的に取り組むことが重要である」旨の挨拶がありました。

その後、農政局各担当者から、農林水産省令和7年度補正予算、令和8年当初予算の中から説明要望のあった補助事業や、新たな水田農業政策にかかる検討状況等について説明しました。

参加者からは、補助事業の要件や要望調査等についての質問が多く上がり、熱心にメモを取る姿も見られ、事業に関する意欲や関心の高さが伺えました。

三重県拠点は、今後も、生産現場への意見に向き合い、丁寧に対応していきます。

秋葉局長の挨拶の様子(1月15日撮影)

東海農政局の松下企画調整室長の説明の様子(1月15日撮影)

勉強会の様子(1月15日撮影)

鳥羽商船高等専門学校と東海農政局が連携して、特別講義やグループワークなどを行いました

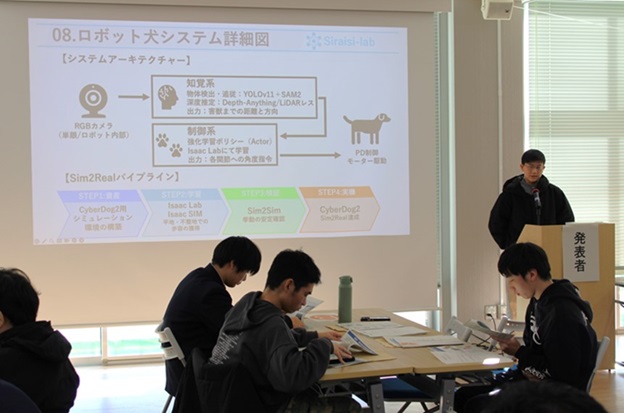

1月9日、鳥羽商船高等専門学校(三重県鳥羽市)情報機械システム工学科の学生17名と生産システム工学専攻科2名を対象に、鳥羽商船高等専門学校と東海農政局が連携して、特別講義やグループワークを行いました。

はじめに、東海農政局の松下企画調整室長から、「スマート農業をめぐる情勢について」と題し、スマート農業技術についての研究課題や最新のスマート技術活用例、今後の技術展開等、工学系の学生が関心を持つ分野を中心に本省業務経験談を交えながら特別講義を行いました。次いで、中川地方参事官から、「2025年農林業センサス結果からみた農業の現状」と題し、昨年実施された農林業センサス(注1)結果から農業における産業構造、基幹的農業従事者(注2)の年齢構成等を用いて施策の立案や評価、研究調査などのデータ活用が重要であることの説明を行いました。

学生の研究発表では、鳥羽商船高等専門学校生による「ロボット犬を用いた完全自動害獣対策システム開発」「ノリ養殖を食害から守る『めたましーど』(追い払い機)の開発」「みかん栽培を変える生産と流通のシステム化『みかえる』の開発」に関する研究成果が発表されました。

グループワークでは、三重県拠点が情報収集した生産者等の農業現場の困りごととして、「農業用排水路掃除の効率化」「獣害(サル)被害の防止対策」「蓮台寺柿の脱渋確認作業の自動化」「ヒドリカモによる麦の食害対策」等の課題を提起しました。

この問いかけに対して学生からは、「農業用排水路掃除の効率化について、気象情報やセンサーを活用し、つまりやすい場所や条件を見つける。ゴミがつまる箇所をあえて作り、ゴミを一箇所にまとめ、ゴミを回収する作業を機械化する」「サル被害の防止対策について、学生発表にあった追い払い機を活用し、高圧洗浄機のような水鉄砲や音、匂い等を発するシステムを組み込み、サルが慣れないような技術を開発する」といった意見が出ました。

今回の特別講義は、令和6年9月に鳥羽商船高等専門学校と三重県拠点が締結した包括的連携協定の目的の一つである、地域で抱える食料・農業・農村の課題解決を目指すために実現したものであり、今後も三重県拠点として、鳥羽商船高等専門学校の学生が、開発・研究している低コストなスマート農業技術の現場実装に向け、連携して取り組んでいきます。

注1:我が国の農林業の生産構造や就業構造、農山村地域における土地資源など農林業・農山村の基本構造の実態とその変化を明らかにし、 農林業施策の企画・立案・推進のための基礎資料となる統計を作成し、提供することを目的に、5年ごとに行う調査です。

注2:15歳以上の世帯員のうち、ふだん仕事として主に自営農業の従事している者のこと。

松下企画調整室長の講義の様子(1月9日撮影)

中川地方参事官の説明の様子(1月9日撮影)

学生の研究成果発表の様子(1月9日撮影)

グループワークの様子(1月9日撮影)

特別講義終了後の集合写真(1月9日撮影)

株式会社プロジェクト・ラボに「東海農政局ディスカバー農山漁村(むら)の宝」選定証を授与しました

農林水産省および内閣官房は、「強い農林水産業」、「美しく活力ある農山漁村」の実現のため、農山漁村の有するポテンシャルを引き出すことにより、地域の活性化や所得向上に取り組んでいる優良事例を「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」として選定し、他地域への横展開を図るよう全国に発信しています。

「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」(第12回)では全国版の優良事例として30地区が選定され、うち東海農政局管内(愛知県、岐阜県、三重県)から2地区が選定されました。この他、東海農政局では、応募のあった地区のうち、全国の優良事例として選定された2地区を除いた中から、「東海農政局ディスカバー農山漁村(むら)の宝」として、管内3県から各1地区を選定しました。

三重県からは「ビジネス・イノベーション部門(注)」で株式会社プロジェクト・ラボ(三重県伊賀市)の取り組み「『酒じん』で田舎から世界へ!」が選定され、12月17日、東海農政局の福井次長から同社代表取締役 東山 さおり(ひがしやま さおり)さんに選定証を授与しました。

同社は、地域活性化に向け令和3年に設立され、酒蔵と地域農家との連携で、田舎の身近な資源を使った地域オリジナル商品として、日本酒でもあり、クラフトジンでもある「酒じん」という新たなカテゴリーを開発し、海外コンペでの受賞成果を生かして、国内外の商談会へ参加して販路を拡大しています。

このほか、令和6年に一般社団法人日本・酒じん協会を設立し、企業との連携や世界に向けた情報発信を強化したり、「酒じん」による田舎の活性化の取り組みを拡大するため、三重県下および近隣の団体への説明会等を実施しています。

東山代表取締役から、「当社の取り組みは、伊賀地区に限らずどの地域でも通用するもの。地域活性化への足掛かりとして広がっていけば、今後の活動の励みとなる」との発言がありました。

同社の多岐にわたるこれらの取り組みは、地元や他の地域の模範となる活動であり、今後も地域をけん引するリーダー的な役割が期待されます。

注:所得向上や雇用を生み出す取り組み等を行っている団体を表彰する部門

選定証授与式の様子 (東山代表取締役(左)、福井次長(右))(12月17日撮影)

集合写真(前列左から福井次長、株式会社プロジェクト・ラボの中井氏、東山代表取締役、横山氏、浅尾氏、中川地方参事官)(12月17日撮影)

「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」の活動で開発した商品を手にする株式会社プロジェクト・ラボ関係者(前列左から福井次長、東山代表取締役、後列左から中井氏、横山氏、浅尾氏)(12月17日撮影)

マックスバリュ多気店で「みえるらべる」をPRしました

12月13日、三重県拠点は、「みえるらべる」(注)を取得した「たき土力(どりょく)の会」(三重県多気町)、「三重県立相可(おうか)高等学校」(多気町)と連携し、多気町のマックスバリュ多気店で、「みえるらべる」のPRイベントを昨年度に続き実施しました。

当日は、「みえるらべる」を取得した、地域の未利用資源(廃菌床等)を活用した堆肥を使用し、化学肥料を使用せず環境に配慮した栽培をするたき土力の会メンバーである、小川 忠康(おがわ ただやす)さん、北川 清生(きたがわ きよお)さん、スマイルファームさいだの齋田 英孝(さいだ ひでたか)さんの農産物や相可高校生の「恋するおこめ」等の販売が行われたほか、三重県拠点からは、野菜の摂取状況を人差し指で簡易計測できるベジメータの測定体験や「みえるらべる」のパネル展示およびチラシ配布等による周知を行いました。

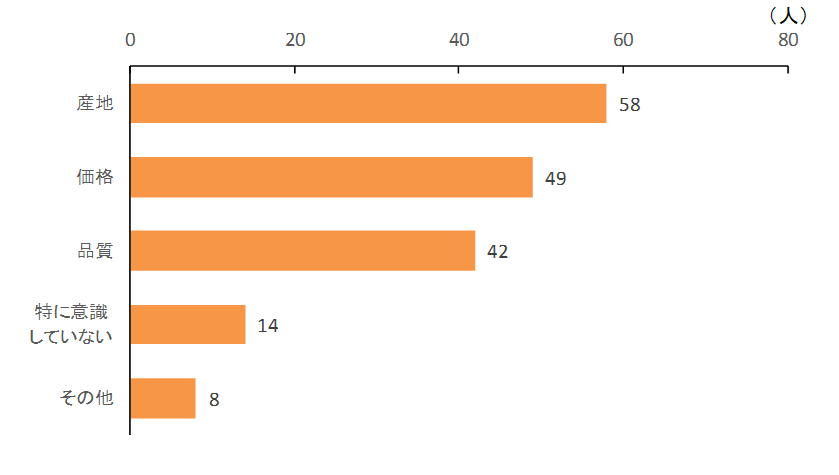

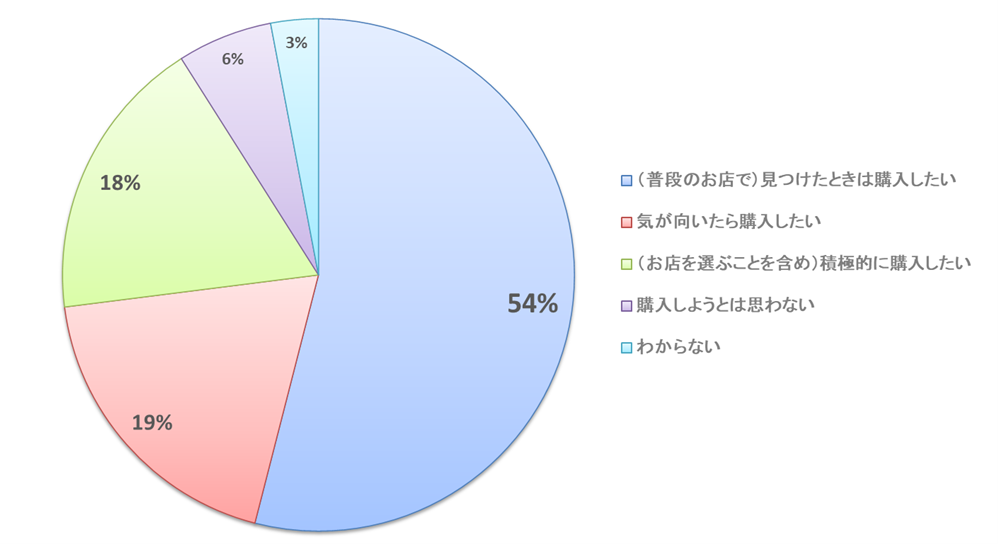

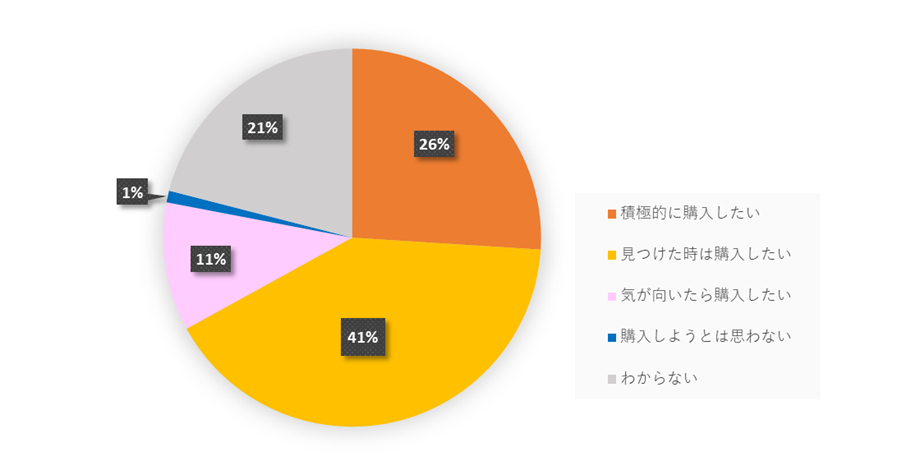

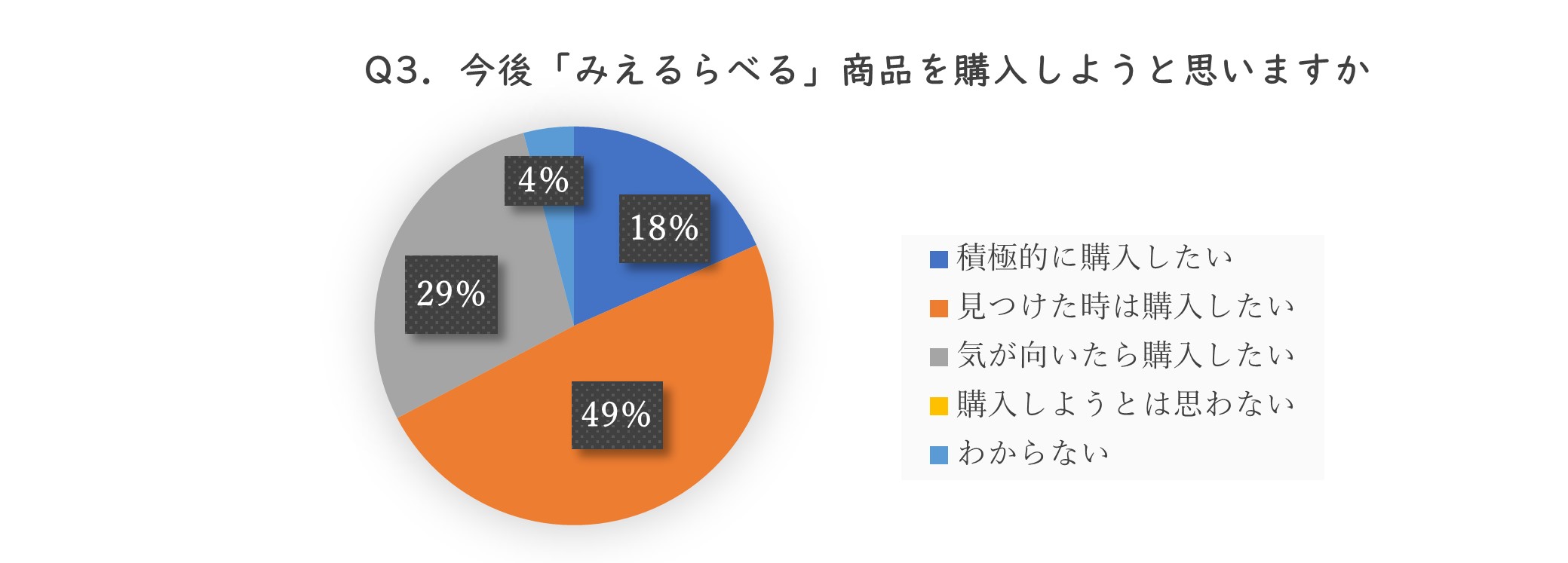

イベント来場者100人に実施したアンケートの結果では、「Q1.普段、何を基準に農産物を購入していますか」については、「価格」や「品質」といった回答も多くありましたが、「産地」と回答する方が58人と最も多くなりました。また、「Q2.今後、『みえるらべる』の商品を購入しようと思いますか」については、購入したいと回答された方が9割を超えました。(別図参照)

イベントに来場された消費者からは、「農薬や化学肥料の少ない農産物を購入したかったが、目印がなく区別がつかなかったので、『みえるらべる』は良い取り組みだと思う。今後も周知を進めてほしい」、「丁寧な説明で理解が深まった」といった声があり、「みえるらべる」の重要性と消費者からの関心の高さが伺えました。

三重県拠点は、今後も地元の生産者や小売業者と連携し、「みえるらべる」の普及活動を通して、消費者の環境配慮への関心の深化と行動変容につながる取り組みを推進していきます。

(注)「みえるらべる」の取り組み(農林水産省ウェブサイト)

- 「みえるらべる」に関するアンケート結果(抜粋)(100人が回答)

Q1.普段、何を基準に農産物を購入していますか(複数回答)

Q2.今後、「みえるらべる」の商品を購入しようと思いますか

たき土力の会メンバーによる農産物の販売の様子(12月13日撮影)

「みえるらべる」を取得した農産物:たき土力の会の小川さん(12月13日撮影)

「みえるらべる」を取得した相可高校生の「恋するおこめ」(12月13日撮影)

イベントの様子(12月13日撮影)

「みえるらべる」PRイベントに協力・参加したメンバー(12月13日撮影)

「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」第12回において全国優良事例に選定された「『神都の祈り(しんとのいのり)』産学官連携日本酒プロジェクト」に参画している一般社団法人神都の祈りと意見交換を行いました

農林水産省および内閣官房は、「強い農林水産業」、「美しく活力ある農山漁村」の実現のため、農山漁村の有するポテンシャルを引き出すことにより、地域の活性化や所得向上に取り組んでいる優良事例を「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」として選定し、他地域への横展開を図るよう全国に発信しています。

11月18日に開催された「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」(第12回)有識者懇談会において、地域の活性化や所得向上に取り組んでいる全国優良事例の「ビジネス・イノベーション部門(注)」で「『神都の祈り』産学官連携日本酒プロジェクト(三重県明和町)」の取り組みが選定されました。

12月9日、三重県拠点は、同プロジェクトで中心的役割を担っている一般社団法人神都の祈りと意見交換を行いました。

同プロジェクトは、同社、明和町および皇學館(こうがっかん)大学(三重県伊勢市)が中心となり、農業生産法人の有限会社松幸農産(本社:伊勢市、オペレーションセンター(生産拠点):明和町)や酒造会社の旭酒造株式会社(明和町)および株式会社伊勢萬(伊勢市)と連携して、平成28年に「産学官連携日本酒プロジェクト」として立ち上げられ、地元産の米を使った日本酒「神都の祈り」の製造等に取り組んでいます。

また、同プロジェクトでは、酒造りや農業体験をプログラム化して公募を行い、県外から家族での参加も多く、皇學館大学の学生が、米作り(主に田植え、稲刈り)および酒造りを手伝い、イベント等で祭祀や販売活動を行っています。製造された日本酒「神都の祈り」は、町内酒店等でも販売しており、プロジェクトを継続するための主な財源としているほか、1年を通してプログラムに参加した者へプレゼントしています。

同社理事で皇學館大学教授の千田 良仁(せんだ よしひと)さんから、「日本酒の新酒お披露目イベント、酒蔵の見学時に催している皇學館大学の学生による祭祀、新酒の即売会等は、プロジェクト当初から10年継続しており、当時学生であった者が理事として本格的に参加するなど、今後もプロジェクトを存続・発展させたい」との発言がありました。

同社の長年にわたるこれらの取り組みは、地元や他の地域の模範となる活動であり、今後も地域をけん引するリーダー的な役割が期待されます。

注:所得向上や雇用を生み出す取り組み等を行っている団体を表彰する部門

意見交換の様子(右奥:千田理事、右手前:直江理事、左:中川地方参事官)(12月9日撮影)

上野遊水地フェスティバルで「みどりの食料システム戦略」をPRしました

12月6日、三重県拠点は、三重県伊賀市で開催された上野遊水地フェスティバル(主催:国土交通省近畿地方整備局木津川上流河川事務所)に参加しました。同フェスティバルは、地域を洪水から守るための治水施設である「上野遊水地」が、運用開始から10年を迎えたことを記念し、この施設の役割や地域の水害リスク、農業振興の必要性などについて再認識してもらうことを目的として開催されたものです。

当拠点は、「みどりの食料システム戦略」のPRを目的に、「農産物の環境負荷低減の取組の『見える化』」等についてのパネル展示やチラシを配布するなどの周知活動を行いました。

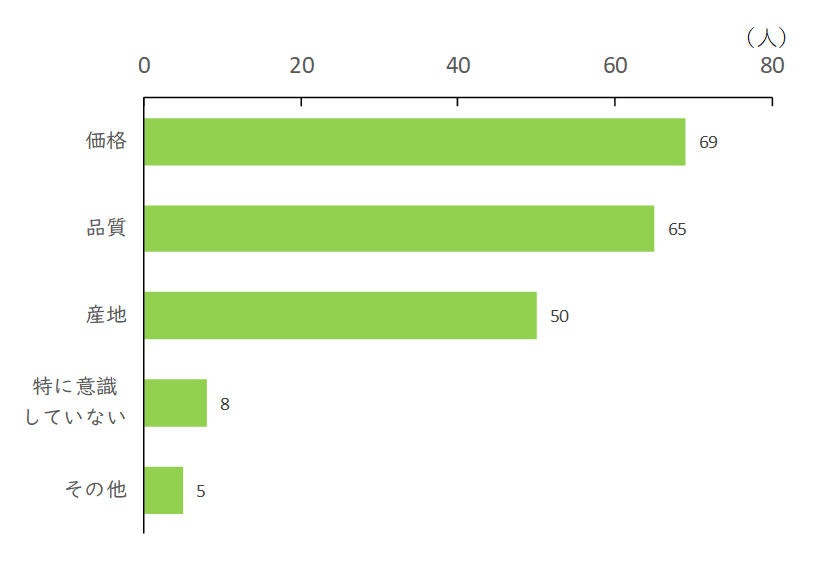

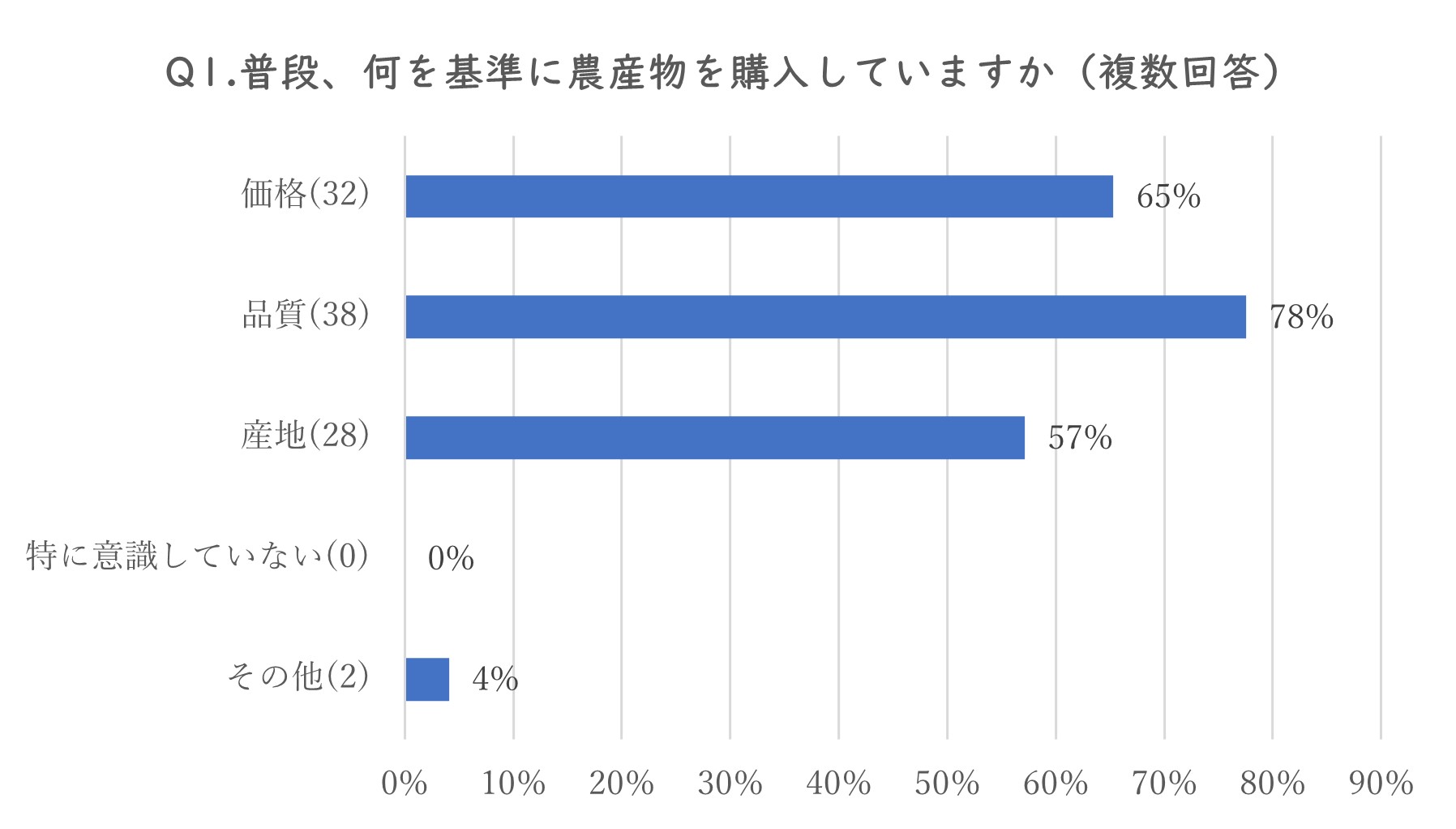

周知の一環として、来場者を対象にアンケートを実施し、100人の方に回答いただきました。「Q1.普段、何を基準に農産物を購入していますか」では、「価格」との回答が69人と最も多く、次いで「品質」「産地」の順となりました。また、「その他」を選択した方の中には、「栽培方法」「オーガニック」などの具体的な回答もありました。

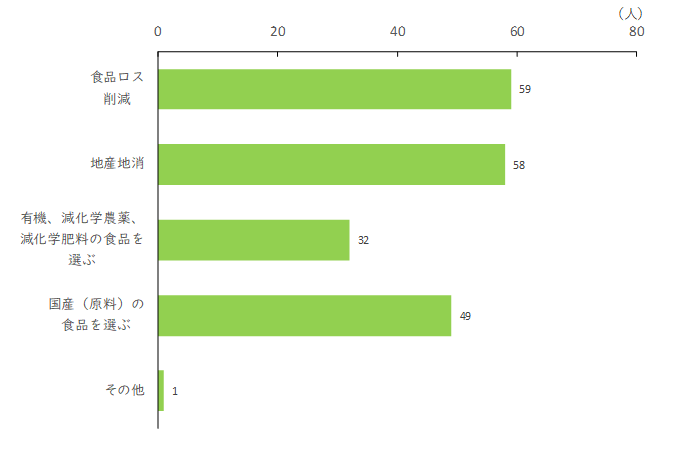

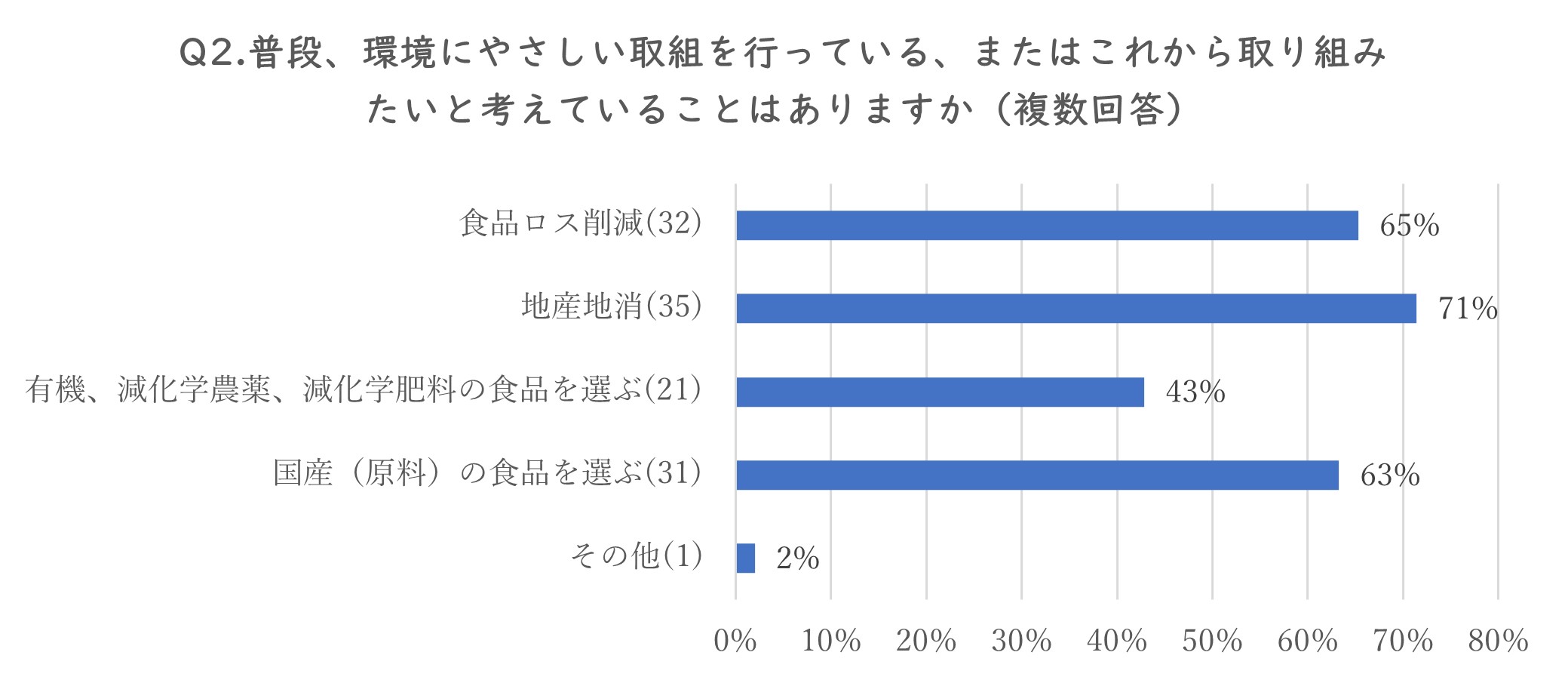

「Q2.普段、環境にやさしい取り組みを行っている、またはこれから取り組みたいと考えていることはありますか」では、「食品ロス削減」との回答が59人と最も多く、次いで「地産地消」「国産(原料)の食品を選ぶ」となりました。

「Q3.今後『みえるらべる』商品を購入しようと思いますか」では、約8割の方が購入したいと回答しており、イベント来場者からは、「初めて知った、これから意識して買い物したい」、「環境に配慮したものをできるだけ購入し、大切な地球を守っていきたい」などの声がありました。

三重県拠点は、引き続き「みどりの食料システム戦略」のPRを行い、消費者の行動変容につながる取り組みを推進していきます。

【アンケート結果(抜粋)】(100人が回答)

Q1.普段、何を基準に農産物を購入していますか(複数回答)

Q2.普段、環境にやさしい取り組みを行っている、またはこれから取り組みたいと考えている取り組みはありますか

(複数回答)

Q3.今後「みえるらべる」商品を購入しようと思いますか

イベントの様子(12月6日撮影)

「みどりの食料システム戦略」を周知する拠点職員(12月6日撮影)

熊野市の異業種からの新規農業参入事業者と意見交換を行いました

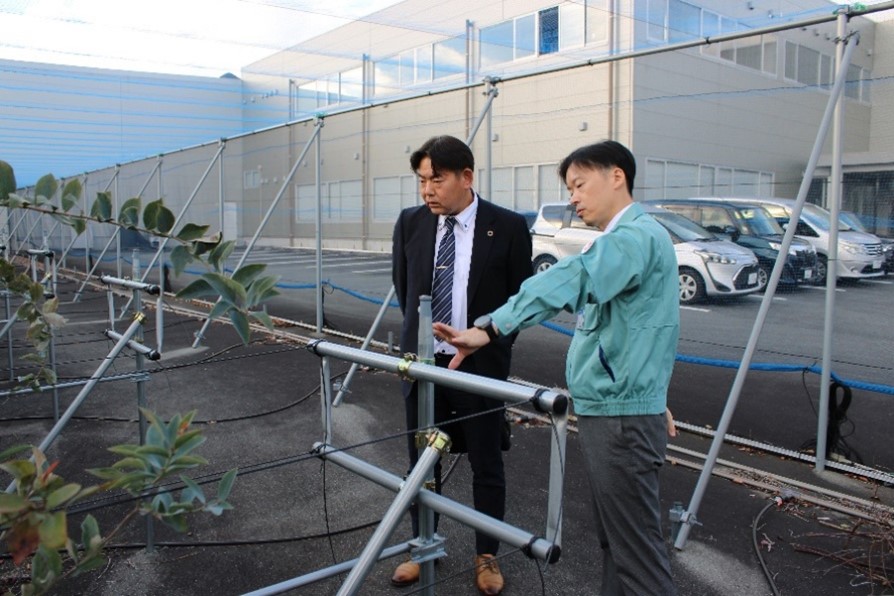

11月19日、三重県拠点は、異業種から農業分野へ参入した熊野精工株式会社(注1)(三重県熊野市)を訪問し、代表取締役社長の室谷 昌毅(むろたに まさき)さんらと意見交換を行いました。

熊野精工の主な事業は、精密プラスチック金型やプレス金型、自動車部品等の設計・製造ですが、創業者である西本 正(にしもと ただし)会長の「人が活きるために必要不可欠な『食』をキーワードに社会貢献し、地域とともに成長する企業になりたい」との思いから、2024年にアグリ事業部門を立ち上げ、閉園予定の事業者から購入したブルーベリーの成木を自社工場敷地内で栽培することで農業分野へ参入しました。

収穫したブルーベリーをジャム等の加工品として商品化するほか、NPO法人あそぼらいつ(注2)と連携して、地域の子どもを対象としたブルーベリー収穫・染め物体験等も開催しています。

中川地方参事官から「食料・農業・農村基本計画」等について説明した後に行われた意見交換の中で、室谷社長は「アグリ事業を軌道に乗せ、耕作放棄地の活用や雇用創出等で地域社会に貢献しながら企業価値を向上させたい」との抱負を語りました。

三重県拠点は、今後も生産者や関係機関等の要請に応じて現場に出向き、真摯に現場の意見に耳を傾けるとともに、丁寧に農政を伝えていきます。

注1:1970年に三重金属工業株式会社熊野工場として営業開始し、1981年に同社から独立した株式会社熊野三重金属として設立され、1997年に現在の社名に変更

注2:「子どもらの本来ある力」が輝く社会をめざして、子どもたちを点で支援するだけでなく、地域全体が面となり包括的に支援できるよう、行政機関・地域住民と協働で活動しているNPO法人

取り組みを紹介する室谷社長(右奥から1人目)(11月19日撮影)

「食料・農業・農村基本計画」について説明する中川地方参事官(右から1人目)(11月19日撮影)

室谷社長(右)から工場敷地内で栽培しているブルーベリーについて説明を受ける中川地方参事官(左)(11月19日撮影)

松阪興産株式会社から、スマート農業技術の活用について説明を受けました

11月17日、三重県拠点は、三重県松阪市の松阪興産株式会社とスマート農業技術に関する意見交換を行いました。

松阪興産は、「水稲に対する収量計測機能付きコンバインが取得したデータに基づく肥培管理による品質・収量の向上と機械稼働面積を拡大する作期分散で収益性をアップする取組」で、11月13日に「農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律」に基づく「生産方式革新実施計画(注)」の認定を受けました。

松阪興産農業事業部部長の若林 賢治(わかばやし けんじ)さんから、「三重県拠点から生産方式革新実施計画を紹介いただいたことがきっかけとなり、申請するに至った。計画どおり収量計測機能付きコンバインを導入して、今後さらに土壌状態等のデータの解析精度を高め、施肥管理を効率的に行いたい。また、自前でRTK(基地局からの位置データによって、高精度な測位が可能)システムを導入し、ドローン等の高精度な機械と連携することで、管理している水田全域をカバーし、収量アップにつなげたい」との発言がありました。

三重県拠点は、引き続き生産現場の声に耳を傾け、丁寧な対応と積極的な周知を行っていきます。

(注)生産方式革新実施計画とは、スマート農業技術活用促進法に基づき、生産方式革新事業活動を行おうとする農業者等(農業者又はその組織する団体)を対象とした、スマート農業技術の活用と農産物の新たな生産の方式の導入をセットで相当規模で行い、農業の生産性を相当程度向上させる事業活動についての計画。

意見交換の様子(右:若林部長、左奥:中川地方参事官)(11月17日撮影)

農林水産統計調査協力者に農林水産大臣感謝状を授与しました

農林水産省は、10月18日の「統計の日」に農林水産統計調査に永年ご協力いただいた方や功績のあった方に、農林水産大臣感謝状、東海農政局長感謝状を授与するとともに、感謝の意を伝えています。

令和7年度の三重県拠点管内では、21名の方が表彰されました。

表彰者のうち、10月30日に、農業経営統計調査永年協力者の小林 正美(こばやし まさみ)さん(津市)、11月6日に、海面漁業漁獲統計調査および海面養殖業収獲統計調査特別協力者の鳥羽磯部漁業協同組合代表理事組合長の木下 和行(きのした かずゆき)さん(三重県鳥羽市)に中川地方参事官から農林水産大臣感謝状を授与しました。

〇小林 正美さん(協力年数15年)

小林さんは、「年齢や体調面を考えて来年からお米以外の営農の大半を担い手にお願いすることとしたが、お米については自分と農機具が元気なうちは作り続けたい。」と語られました。

小林 正美さん(右)と中川地方参事官(左)

〇鳥羽磯部漁業協同組合(協力年数23年)

代表理事組合長の木下さんは、「気候変動等の影響からか今まで見ないような魚が水揚げされるなど海の様子も変わってきており、水産業には厳しい状態が続いている。統計は、継続してデータを蓄積することが大切なので、引き続き調査に協力していきたい。」と意気込みを語りました。

木下代表理事組合長(左)と中川地方参事官(右)

【令和7年度表彰者数(三重県拠点管内)】

農林水産大臣感謝状 永年協力者 5名、特別協力者 1名

東海農政局長感謝状 永年協力者 15名

〇農林水産大臣感謝状授与該当者:農林水産統計業務のうち農林漁業に係る経営統計調査を永年(満5年以上)にご協力いただいた個人・団体や農林水産統計業務の推進に多大な功績があった個人・団体。

〇東海農政局長感謝状授与該当者:農林漁業に係る経営統計調査にご協力いただいた年数が永年(満1年以上5年未満)、又はそれ以外の調査にご協力いただいた年数が満5年以上15年未満の個人・団体。

JAいがふるさと直売所「とれたて市 ひぞっこ」で「みえるらべる」をPRしました

10月18日、三重県拠点は、「みえるらべる」(注)を取得した生産者等と連携し、JAいがふるさと協力のもと、同JAの直売所「とれたて市 ひぞっこ」(三重県伊賀市)で「みえるらべる」のPRイベントを開催しました。

店内の販売ブースでは、「みえるらべる」を取得した「エコファームいがふるさと」や「農事組合法人 百笑楽匠」が生産したお米、「農事組合法人 百姓工房 伊賀の大地」が製造した米粉パンが販売されました。当拠点はパネル展示やチラシを配布し「みえるらべる」を周知するとともに、イベント来場者を対象にアンケートを実施しました。

アンケートの「Q1.普段、何を基準に農産物を購入していますか」に対しては、「品質」との回答が最も多く、次いで「価格」「産地」の順となりました。

「Q2.普段、環境にやさしい取り組みを行っている、またはこれから取り組みたいと考えていることはありますか」に対しては、「地産地消」や「食品ロス削減」との回答が多くありましたが、「有機、減化学農薬、減化学肥料の食品を選ぶ」との回答も43パーセントあり、約半数の方が有機等の食品を選ぶことに関心を持っていることが分かりました。

「Q3.今後『みえるらべる』商品を購入しようと思いますか」に対しては、96パーセントの方が購入したいと回答しており、消費者からは「いい取り組みであるため、もっと普及すると良い」との声もいただきました。今回のイベントは、「みえるらべる」を知ってもらう良い機会となり、消費者に関心を持ってもらうことができました。(別図アンケート結果参照)

三重県拠点では、今後も地元の生産者や小売業者と連携し、「みえるらべる」のPRや、消費者の行動変容につながる取り組みを推進していきます。

(注)農林水産省では、温室効果ガスの削減や生物多様性を保全するために、環境にやさしい栽培方法で生産された農産物に星の等級を付け、消費者に環境への配慮を見える化する取り組みを行っており、「みえるらべる」は、消費者がこのラベルを「みて」、環境負荷低減に資する農産物を「えらべる」ように付けられた愛称。

【「みえるらべる」に関するアンケート結果(抜粋)】(49人が回答)

イベントの様子(10月18日撮影)

「みえるらべる」を取得したエコファームいがふるさとのお米(10月18日撮影)

「みえるらべる」を取得した農事組合法人 百笑楽匠のお米(左)と農事組合法人 百姓工房 伊賀の大地の米粉パン(右)(10月18日撮影)

「みえるらべる」を説明する職員(10月18日撮影)

丸山千枚田「稲刈りの集い」に福井局次長、中川地方参事官が参加しました

9月13日、三重県熊野市の丸山千枚田に三重県内外から田んぼのオーナーら多くの参加者が集まり、「稲刈りの集い」が開催されました。東海農政局からは、福井次長および中川地方参事官が参加しました。

当日は雨がぱらつくあいにくの天気でしたが、昔ながらの手作業で三重県の育成水稲品種「なついろ」(注1)の稲刈りからはさ掛け(注2)までの作業をオーナーらと一緒に行いました。

収穫されたお米は、精米されたのちに田んぼのオーナーの元へ届けられます。

また、熊野市内の宿泊施設で提供されるほか、熊野市などの道の駅で販売される予定です。

収穫後の丸山千枚田では、来年に向けての田起こしやあぜそり(注3)といった作業が行われます。

(注1)夏の高温に強く、風で倒れにくい、食味が良い、いもち病に強い、という特性を持つ三重県農業研究所で開発された品種。

(注2)刈り取った稲を「はさ」と呼ばれる木組みに掛けて、天日と風で自然乾燥させる伝統的な方法

(注3)令和7年春にあぜに塗った表面の土と草の根をくわで削ぎ落す作業であり、田んぼの保水力を維持するため欠かせない「あぜ塗り」の下準備として行われているもの。

稲を束ねる福井次長(右)と中川地方参事官(左)(9月13日撮影)

作業を行う東海農政局職員(9月13日撮影)

「稲刈りの集い」当日の丸山千枚田の様子(9月13日撮影)

大紀町を訪問し、農泊へのインバウンド誘客の取り組みについてお話を伺いました

9月12日、東海農政局の福井次長と中川地方参事官は、大紀町役場において、服部吉人(はっとり よしと)町長、一般社団法人大紀町地域活性化協議会の奥川 拓(おくがわ ひらく)代表理事、山添 みゆき(やまぞえ みゆき)事務局長と、農泊へのインバウンド誘致の取り組みについて意見交換を行いました。

大紀町では、空き家や地域資源の活用を図るため、農泊の推進に取り組んでおり、コロナ後においては、海外観光客誘致に力を入れています。奥川代表等から、観光客が畑で収穫した食材を使った郷土料理を作る体験や、かまどでの炊飯体験する「食旅(しょくたび)」などの体験型観光のコンテンツの充実、ホームページ、パンフレットの多言語対応および海外への営業活動、ヴィーガン、ベジタリアン、ハラールの多様な食文化に対応した食事の提供や情報発信等の取り組みについて伺いました。

このほか、農泊への取り組み自体が地域住民同士の交流も深めていること、身近にある田舎の日常そのものがインバウンド客にとって魅力的な観光資源になることなどについて説明を受け、大変参考になりました。

その後、体験民宿「さんずい」を訪問し、施設を運営している濱 はるみ(はま はるみ)様から、国内外からの宿泊客との心温まる交流のお話を伺いました。インバウンドの宿泊客と親しくなったことをきっかけにフランスや中国を訪問したそうで、濱様からは「他国の民泊を利用した際に家族ぐるみの歓待を受けてとても楽しかった。自身の手掛ける民泊にもこのような経験をいかしていきたい」との発言がありました。

奥川代表理事(右奥から1人目)、山添事務局長(右奥から2人目)が大紀町における農泊の取り組みを説明する様子(9月12日撮影)

意見交換を行う福井次長(左)と服部町長(右)(9月12日撮影)

体験民宿「さんずい」の濱様(右)からお話を伺う福井次長(左)と中川地方参事官(中央)(9月12日撮影)

三重県稲作経営者会議で福井東海農政局次長による講演を行いました

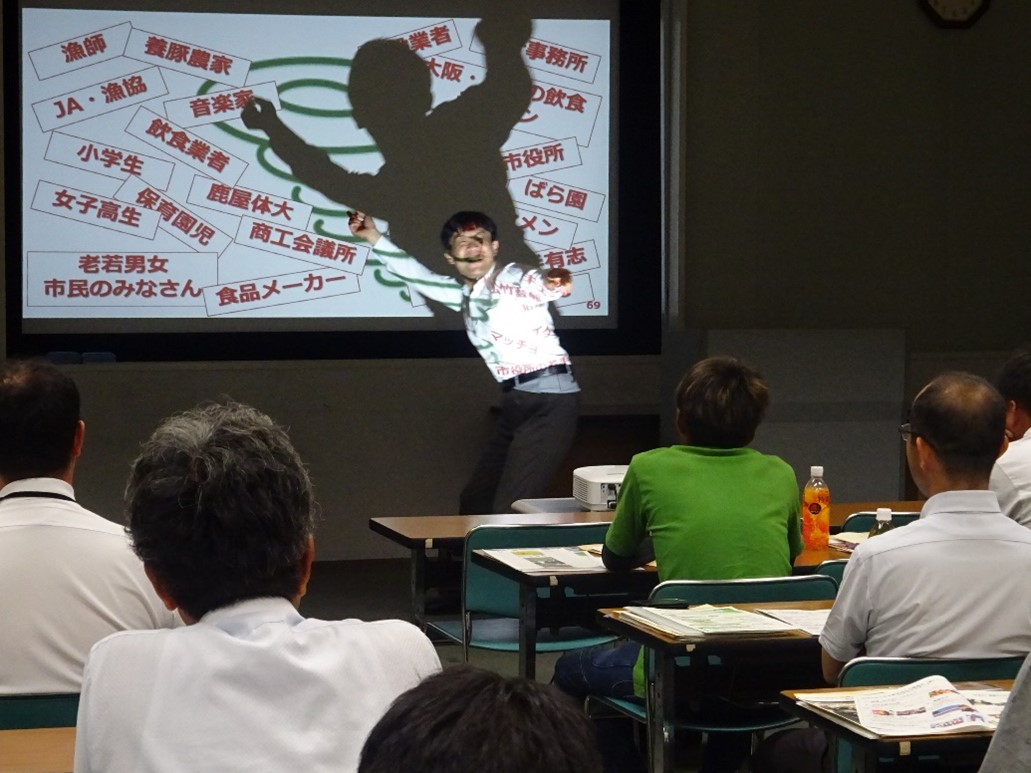

7月29日、福井東海農政局次長は、講師として招かれた三重県稲作経営者会議第40回通常総会(津市:アスト津)で、「一次産業を生かした『楽しい』地域活性化~地域をトルネードしよう~」と題した講演を行いました。

当日は、三重県稲作経営者会議の構成員等約40名が参加し、福井次長が鹿児島県鹿屋市に副市長として在籍していた頃に実践した地域活性化の取り組みをユーモアを交えて面白おかしく紹介しました。

福井次長から、住んでいる地元の人が「何も無い」と言う町にも、その地域の風土に根差した、それぞれの農業や食文化があり、それらを強みとして「トルネード」を合言葉に地域内外の人を巻き込み、とにかく楽しくをモットーに地域活性化に取り組んだ事例の紹介がありました。

また、「無いものを嘆かず、それぞれの地域に『あるもの』や『ウリ』を活用し、農業でもトルネードを起こし、みんなを巻き込んで、楽しい地域活性化を目指しましょう」と呼びかけました。

参加者からは、「楽しく講演を聞くことができた」といった声があり、最後は参加者全員で「トルネード」を唱和して講演を終了しました。

地域を元気にするため、三重県拠点も地域の農林水産資源を活用した地域活性化に取り組んでいきます。

決めポーズの「トルネード!」をする福井次長(7月29日撮影)

講演の様子(7月29日撮影)

消費者に対してお米に関する講演を行いました

7月29日、三重県拠点は、四日市市日永地区市民センターからの依頼を受け、消費者16名に対してお米に関する講演を行いました。

講演では「お米の生産から消費者に届くまでの流れ」「政府備蓄米の仕組み」「水稲収穫量調査」等について、動画を交え分かりやすく説明しました。

消費者からは「備蓄米が店頭に並んでおらず購入できない」「米の価格が上がった要因は何か」等米の価格上昇や政府備蓄米に関する質疑や意見が多く出され、三重県拠点からは「徐々に備蓄米の販売店舗は拡大している」「米の価格が上がった要因については現在検証中である」と回答し、消費者のお米への関心の高さがうかがえました。

三重県拠点は、引き続き消費者の声に耳を傾けながら、丁寧に説明していきます。

米ができるまでの流れについて説明する三重県拠点職員(7月29日撮影)

水稲収穫量調査について説明する三重県拠点職員(7月29日撮影)

講演の様子(7月29日撮影)

農事組合法人丹生営農組合から、節水型乾田直播水稲栽培について説明を受けました

7月28日、三重県拠点は、三重県多気郡多気町の農事組合法人丹生(にゅう)営農組合(以下「丹生営農組合」という。)を訪問し、丹生営農組合、中部電力株式会社事業創造本部(以下「中部電力」という。)(名古屋市)および株式会社ポモナファーム(以下「ポモナファーム」という。)(三重県多気町)が連携して取り組んでいる新たな米の栽培方法等について、関係者と意見交換を行いました。

丹生営農組合は、多気町丹生地区で米、麦および大豆の土地利用型農業を営んでおり、今年度から、中部電力およびポモナファームと連携して、節水型乾田直播水稲栽培による新たな米作りを実証しています。

各社の役割は、中部電力が新たな米作り事業の企画運営、また、ポモナファームがデータ管理等を担っており、丹生営農組合がパートナー農業者として栽培を担当し、3社が連携して多気町のほ場で実証栽培に取り組んでいます。

具体的には、菌根菌やバイオスティミュラント資材(注)等を活用し、乾田直播で湛水管理をせず雨水や最低限の水管理(走水)のみで栽培することで、生産性の向上と低環境負荷につながる米作りを目指しています。

丹生営農組合代表理事の中村 豊實(なかむら とよみ)さんから「これまでの実証栽培で、乾田直播の際、想定以上に播種深度が深くなり(播種深度8センチメートルから10センチメートル)、発芽不良および生育遅れが発生したことや、ほ場を鎮圧していないので後から雑草が生えてくること、また、水はけが良すぎて追加の水管理が必要となったことなどさまざまな課題の確認と対策の検討ができたので、次年度は鎮圧やV溝播種機による播種等の対策の実証を行いつつ栽培面積の拡大を考えている」との発言がありました。

節水型乾田直播水稲栽培は、育苗や水管理に係る労力の省力化や経営の効率化につながるとともに、湛水によらない栽培方法なので、広く普及すれば温室効果ガスの削減に寄与することが期待できます。

三重県拠点は、引き続き生産現場の声に耳を傾け、丁寧な対応と積極的な周知を行っていきます。

(注)バイオスティミュラント資材とは、農作物または土壌に施すことで農作物やその周りの土壌が元々持つ機能を補助する資材。

意見交換の様子(左から:中村代表理事、中部電力職員2名)(7月28日撮影)

節水型乾田直播水稲栽培の実証ほ場を視察する様子(中央:中川地方参事官)(7月28日撮影)

農業生産法人株式会社大国ファーム伊賀農場とSNSで「土の精霊おじさん」として有名な江口さんから、土づくりの大切さについて説明を受けました

7月11日、三重県拠点は、三重県伊賀市の農業生産法人株式会社大国ファーム伊賀農場を訪問しました。

今回の訪問では、農場長の北村 浩(きたむら ひろし)さんとSNSで「土の精霊おじさん」として有名な江口 真(えぐち まこと)さんへ「みどりの食料システム戦略(注)」を説明した後、土づくりの大切さと資源循環型農業に関する話を伺いました。

同ファームは伊賀市で、主に主食用米や白ねぎを酵素肥料や汚泥肥料を施用して栽培期間中化学肥料不使用で栽培しています。

江口さんは、土づくりに対する熱烈な愛情をコミカルに表現する姿がSNSで「土の精霊おじさん」として注目を集め、フォロワー数が10万人を超える酵素農業研究家です。

普段の江口さんは、株式会社大国酵素福住工場(奈良市)で酵素肥料の製造に携わるとともに、酵素肥料を施用する生産者に助言するため、日々全国を飛び回っています。

この酵素肥料は、原料である食品残さや廃糖蜜に水や乳酸菌を混合し嫌気性発酵(真空状態による発酵)させており、袋詰め後に温度が上昇せず、窒素成分が滞留するため、質の高い肥料を作ることができます。

酵素肥料等の有機質肥料を施用することで、化学肥料に頼らない栽培が可能となり、「みどりの食料システム戦略」で2050年までに目指す姿として掲げている、化学肥料の使用量を30%低減する目標の達成に近づくことが期待されます。

三重県拠点は、引き続き生産現場の声に耳を傾け、丁寧な対応と「みどりの食料システム戦略」の積極的な周知を行っていきます。

注:農林水産業に伴う温室効果ガスの放出や、化石燃料由来の肥料の使用量を減らすといった持続可能な食料システムの構築のため、生産性の向上と持続性の両立をイノベーションで実現する中長期的な取組方針(令和3年5月策定)

三重県拠点が「みどりの食料システム戦略」を説明する様子(左:北村農場長、左から二人目:「土の精霊おじさん」として有名な江口さん)(7月11日撮影)

江口さんが資源循環型農業について説明する様子(左:江口さん)(7月11日撮影)

酵素肥料の施用による土壌の質の向上により、青々と生育している白ねぎの様子(7月11日撮影)

津地域農業振興協議会で「食料・農業・農村基本計画」を説明しました

7月4日、三重県拠点は、三重県津農林水産事務所の依頼を受け、津リージョンプラザ(津市)で開催された令和7年度津地域農業振興協議会総会の終了後に「食料・農業・農村基本計画」等を説明しました。

同協議会は、津市の農業、農村振興の推進を目的とし、津市、JA津安芸、JAみえなか、JA三重中央会、三重県津農林水産事務所で構成されています。

中川地方参事官から「食料・農業・農村基本法」、日本農業の課題、具体的な国の施策の方向性、水稲収穫量調査の課題と見直しなどについて説明し、参加者(19名)は真剣な様子で聞いていました。

参加者から「見直し後の水稲収穫量調査は、農産物規格規程の一等相当と考えられる数量等を公表するとのことであるが、当県の場合、一等のみでは参考にならないので、少なくとも二等相当以上の公表をお願いする」と要望がありました。これに対して、中川地方参事官は「今後の調査や公表の方法等については本省で検討されており、三重県の実情を含めて本省へ報告しており、引き続き要望として伝える」と回答しました。

三重県拠点は、今後も「食料・農業・農村基本計画」の周知活動に積極的に取り組んでいきます。

食料・農業・農村基本計画を説明する中川地方参事官(7月4日撮影)

説明の様子(7月4日撮影)

日本政策金融公庫津支店と若手勉強会を開催しました

6月20日、三重県拠点は、日本政策金融公庫津支店(以下「公庫」という。)と当拠点の若手職員による勉強会を開催しました。

この勉強会は、令和5年度から始まり、今年度は2回程度の開催を予定しています。

第1回となる今回は、当拠点から地方参事官室業務と三重県の農業概況を説明し、公庫から資金制度や活動概要等を説明しました。その後、公庫から高温障害により収量等に影響が出ている事業者への対応について意見が出され、自然災害等により農業経営が一時的に悪化した際に活用できる「農林漁業セーフティネット資金」について活発な議論が交わされました。

今後は、農林水産省の補助事業に関する勉強会の開催、農林水産省の施策、公庫の制度資金の活用などに関心のある事業者へ共に出向き活用可能な事業等を紹介するなど、双方が連携して事業者のサポート体制を構築していくことを確認しました。

三重県の農業概況を説明する三重県拠点の若手職員(6月20日撮影)

公庫資金制度等を説明する日本政策金融公庫津支店の若手職員(6月20日撮影)

食料・農業・農村基本計画の周知を行いました

三重県拠点は、本年4月に閣議決定された「食料・農業・農村基本計画」について、三重県内のJAや事業者などに周知を行っています。

6月10日に農事組合法人百笑楽匠(ひゃくしょうらくしょう)(三重県伊賀市)の代表理事 松山 智(まつやま さとし)さん、6月12日にJA多気郡(三重県明和町)の代表理事組合長 西井 正(にしい ただし)さん、6月18日にJAみえなか(三重県松阪市)の代表理事組合長 山本 清巳(やまもと きよみ)さんを訪問しました。

中川地方参事官から各事業者に対し、食料安全保障の強化、環境と調和した食料システムの確立、多面的機能の発揮などを柱とした「食料・農業・農村基本計画」の概要を説明した後、意見交換を行いました。百笑楽匠の松山代表から「農地の維持や規模拡大には、獣害対策や水路等の付帯施設の維持・整備等に対して、さらなる国の支援が必要」、JA多気郡の西井組合長から「食料の安定供給を図る上で、地域農業を支える共同利用施設は維持していく必要があるため、既存の施設を再度整備する体制を作ってほしい」、JAみえなかの山本組合長から「担い手が引き受けやすいよう農地を大区画化したいが、ほ場整備等は地権者に対して受益者負担が生じるため、承諾が得られないなどの課題がある」といった発言がありました。

中川地方参事官から、百笑楽匠に対し「今後、初動5年間で農業構造の転換を集中的に行うとされ、水路や老朽化した施設の更新を図っていく」、JA多気郡に対し「国の施策で100%の建て替えは難しいが、共同利用施設の再編集約や合理化への支援を行っている」、JAみえなかに対し「毎年行われる地域計画のブラッシュアップの話し合いに地権者も参加してもらい、地方公共団体とも連携し、集落の将来像を検討していただきたい」と回答しました。

三重県拠点は、引き続き生産現場の声に耳を傾け、丁寧な対応と積極的な周知を行っていきます。

農事組合法人百笑楽匠との意見交換の様子(右奥:松山代表、左奥:中川地方参事官)(6月10日撮影)

JA多気郡との意見交換の様子(左:西井組合長、右:中川地方参事官)(6月12日撮影)

JAみえなかとの意見交換の様子(6月18日撮影)

下平ファームで意見交換を行いました

5月17日、東海農政局の秋葉局長と福井次長、中川地方参事官は、三重県紀宝町にある水稲やじゃばら(かんきつの一種)、野菜などを生産・販売している下平ファームを訪問し、代表の下平 哲郎(しもひら てつろう)さんと意見交換を行いました。

意見交換では、昨今の米の価格高騰対策、シカによる水稲生産への被害、国による防護柵支援による被害軽減などについて話し合い、下平代表から「現在の米の価格高騰は農林水産省が悪いわけではなく、誰が悪いとも思っていない。資材費の高騰で農家の収入が減少する中で、事業者や消費者に米の価格について考えてもらう良い機会になると思っている」と意見がありました。

ファームの取り組みとして、今後のさらなる温暖化を想定した新たな作物として、ビニールハウスで栽培しているコーヒーやマンゴー、パイナップルなどの育成や栽培状況について説明を受けました。

下平代表(左)と意見交換を行う秋葉局長(中央)と福井次長(右)(5月17日撮影)

下平代表(左)からコーヒーの栽培について説明を受ける中川地方参事官(右)(5月17日撮影)

丸山千枚田「田植えの集い」に秋葉局長と福井次長、中川地方参事官が参加しました

5月17日、農林水産省の「つなぐ棚田遺産」に認定されている三重県熊野市の丸山千枚田に全国各地から田んぼのオーナーら約830人が集まり「田植えの集い」が開催されました。あいにくの雨でしたが、霧がかかる幻想的な風景の中、東海農政局からは、秋葉局長と福井次長、中川地方参事官が参加し、昔ながらの手作業で三重県の育成水稲品種「なついろ」(注)の田植えを行いました。

丸山千枚田は、1,340枚という国内最大規模の枚数を誇る棚田で、平成8年度から「都市住民との交流を深めることにより、一緒に千枚田を守っていこう」という趣旨のもと一般財団法人熊野市ふるさと振興公社がオーナー制度を始め、現在では、全国各地から毎年100組を超える申し込みがあり、田植えや稲刈りなど、農作業を通して、交流が図られています。

6月上旬には、火と音で害虫を追い払う伝統的な農耕行事「虫おくり」、7月上旬には案山子(かかし)作り教室が行われた後、9月上旬頃には「稲刈りの集い」が開催される予定です。

(注)夏の高温に強く、風で倒れにくい、食味が良い、いもち病に強いという特性を持つ三重県農業研究所で開発された品種。

当日の丸山千枚田の様子(5月17日撮影)

田植えをする東海農政局職員(5月17日撮影)

御浜町の新規就農者確保に向けた取り組みについて意見交換を行いました

5月16日、東海農政局の福井次長と中川地方参事官は、御浜町役場でみかんの新規就農者や就農サポートリーダー、御浜町職員等と御浜町の新規就農者確保に向けた取り組みについて意見交換を行いました。

御浜町では「みかん、やったらええやん」と言い合える町を目指し、行政・農家・JAが連携・協力して産地保護に取り組んでおり、就農研修の参加者は、平成24年度から令和3年度の平均が2.4人だったところ、令和5年度には12人まで増加しています。

移住就農希望者に向けた取り組みとして、「みかん農家等への現場インタビューによる就農イメージの具体化や移住情報なども含めたウェブサイトの発信力強化」、「就農フェアの来場者に対して具体的なアドバイスができるよう移住者や先輩農家の参加」、「新規就農者を受け入れるための研修農場や栽培指導者の確保などの体制の構築」など、具体的な報告がありました。

また、今後の課題として、移住就農希望者の増加に伴う研修先農家や農地の確保の必要性などが挙げられ、活発な意見交換を行いました。

意見交換の様子(5月16日撮影)

意見交換を行うみかん農家と御浜町職員(5月16日撮影)

これまでの地方参事官ニュース

事業・制度のご案内

経営所得安定対策

農業の6次産業化を応援します

イベント情報

業務体制および相談窓口について

東海農政局三重県拠点

郵便番号:514-0006

住所:三重県津市広明町415-1

電話:059-228-3151(代表)

周辺の案内図

アクセス

- JR、近鉄津駅から徒歩3分

お問合せ先

企画調整室

担当者:主任農政推進官

代表:052-201-7271(内線2324)

ダイヤルイン:052-223-4628