フォトレポート(高知県)令和2年度

|

高知県拠点が携わった農林水産施策(会議、イベント等)や農山漁村の風景などを紹介しています。 |

3月

集出荷場施設移転に係る意見交換会を開催

- 撮影場所:高知県高知市

- 撮影日:令和3年3月26日

|

|

令和3年3月26日、高知県拠点は「令和2年度集出荷場施設移転に係る意見交換会」を高知地方合同庁舎会議室で開催し、県やJA等関係者17名が出席しました。 |

早期米の田植えが始まりました

- 撮影場所:高知県南国市

- 撮影日:令和3年3月24日

|

|

高知平野で春を告げる早期米の田植えが始まりました。南国市の水田では、極早生品種「よさ恋美人」の田植えが行われていました。 |

道路・農地整備の一体的推進に関する意見交換会

- 撮影場所:高知県安田町

- 撮影日:令和3年3月19日

|

|

令和3年3月19日に安田町役場会議室において「道路・農地整備の一体的推進に関する意見交換会」が開催され、国土交通省土佐国道事務所長をはじめ、土木、農業関係機関の長など24名が出席し、意見交換が行われました。 |

JAが雇用における業種間連携を開始

- 撮影場所:高知県高知市

- 撮影日:令和3年3月17日

|

|

JA高知県は、新型コロナウイルス感染症の影響で休業中の高知市内のホテルと、雇用における業種間連携を始めました。 |

キュウリの出荷が最盛期

- 撮影場所:高知県高知市

- 撮影日:令和3年3月17日

|

|

高知市春野町のJA高知県の集出荷場「グリーンはるの」でキュウリの出荷が最盛期となっています。 |

吉延営農組合との意見交換

- 撮影場所:高知県本山町

- 撮影日:令和3年3月12日

|

|

令和3年3月12日、中国四国農政局は本山町において、令和2年度農林水産祭農林水産大臣賞を受賞された吉延営農組合との意見交換を行い、代々受け継がれてきた棚田や同組合が運営しているライスセンターを視察しました。 |

水稲苗の出荷が始まりました

- 撮影場所:高知県高知市

- 撮影日:令和3年3月9日

|

|

高知市にあるJA高知県春野営農経済センターの育苗センターにおいて、早期米の水稲苗の出荷が始まりました。同育苗センターでは高知市春野地区と土佐市の約400戸の農家を対象にコシヒカリ4万枚、ヒデコモチ5千枚の生産を行っています。 |

令和3年度経営所得安定対策説明会

- 撮影場所:高知県高知市

- 撮影日:令和3年3月8日

|

|

高知市農業再生協議会は、令和3年3月8日に、「令和3年度の経営所得安定対策に関する説明会」を、高知ぢばさんセンター(高知市)で開催しました。 |

2月

土佐よさこいポンカンの出荷

- 撮影場所:高知県安芸市

- 撮影日:令和3年2月12日

|

|

安芸市にあるJA高知県の選果場で、ポンカンの出荷が続いています。ポンカンは、高知県東部に位置する東洋町、室戸市及び安芸市の約50戸の生産者が栽培しており、「土佐よさこいポンカン」の名前でブランド化されています。 |

カツオ一本釣り漁 日本一を目指して

- 撮影場所:高知県黒潮町

- 撮影日:令和3年2月1日

|

|

2月1日、幡多郡黒潮町の佐賀漁港から明神水産株式会社が所有する「第88佐賀明神丸」がグループ船団4隻の先陣を切って、今シーズンのカツオ一本釣り漁に向けて出港しました。 明神水産株式会社は昨年まで、カツオ一本釣りで9回の漁獲高日本一に輝いています。 |

1月

伝統野菜「入河内大根」の即売会

- 撮影場所:高知県高知市

- 撮影日:令和3年1月28日

|

|

安芸市の団体「入河内大根のこそう会」は、高知市内の量販店で入河内地区だけで栽培されてきた伝統野菜「入河内大根」の即売会を開きました。入河内大根は、首皮の部分が赤く、大きさも約5キログラムと大きく、キメが細かく、煮崩れしにくい特徴があります。 入河内大根は、他の大根と交雑して失われる危機に直面していたため、「入河内大根を残そう」と、 平成18年7月に地域の農家を中心に「入河内大根のこそう会」を結成し、入河内大根の伝承のために栽培や調理方法などの研究、PR 活動に取り組んでいます。 入河内大根のこそう会は、中国四国農政局「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」(第5回)に選定されています。 |

1月

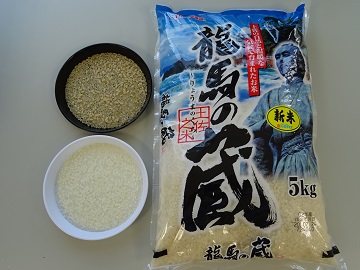

令和3年産米の需要に応じた生産・販売に向けて

- 撮影場所:高知県香美市

- 撮影日:令和3年1月26日

|

|

高知県拠点は、高知県と連携して令和3年産米の需要に応じた生産・販売に向けて地域再生協議会など関係機関と意見交換を実施しています。 当日は、香美市地域農業再生協議会担当者に令和3年産の水田フル活用に必要な施策を盛り込んだ令和2年度第3次補正予算と令和3年度当初予算を説明するとともに、高収益作物への転換や飼料用米等の非主食用米の推進など水田収益力強化ビジョンの作成方針について意見交換を行いました。 令和2年産米の需給については、需要減少に見合った作付面積の削減が進まず、さらに新型コロナウイルス感染症の影響等による消費減退も加わり、在庫の過剰に直面しています。今後も関係機関と連携して需要に応じた生産・販売に向けた取組を推進します。 |

おむすびで棚田支援

- 撮影場所:高知県本山町

- 撮影日:令和3年1月16日

|

|

令和3年1月16日、本山町みらい創造協議会は「おむすびプロジェクトにおける棚田支援金贈呈式及び嶺北高校生考案のパプリカらみそ発表会」を開催しました。 地域活性化と棚田の存続を目指して設立された同協議会は、おむすび処「こめのみみ」でおむすび1個を販売するごとに10円を棚田支援金として積み立て、ブランド米「土佐天空の郷」を生産する本山町特産品ブランド化推進協議会に贈呈しました。 また、併せて地元嶺北高校農業コースの3年生が、地元特産品のパプリカや土佐あかうしを使って考案し商品化した「パプリカらみそ」の発表会もあり、生徒たちも「こめのみみ」の売り場に立ち、新メニュー「パプリカらみそおむすび」と「パプリカらみそ」の販売を行いました。 |

漬物用ダイコンの収穫作業を児童が体験

- 撮影場所:高知県南国市

- 撮影日:令和3年1月15日

|

|

南国市上野田地区にある農業生産法人(株)南国スタイルが管理するほ場で、南国市立後免野田小学校2年生20名の児童が漬物用ダイコンの収穫作業を体験しました。 |

ルナピエナスイカの出荷

- 撮影場所:高知県香南市

- 撮影日:令和3年1月13日

|

|

香南市夜須町で、中玉スイカ(1玉が2~2.5キログラムサイズ)の出荷が続いています。同町のスイカは「ルナピエナ」のブランド名で出荷されており、糖度や外観などの決められた基準を満たしたスイカが「ルナピエナ」の称号を与えられます。 |

夜須のエメラルドメロンの出荷

- 撮影場所:高知県香南市

- 撮影日:令和3年1月13日

|

|

香南市夜須町にあるJA高知県夜須集出荷場でメロンの出荷が続いています。同町のメロンは「夜須のエメラルドメロン」のブランド名で出荷されており、現在10戸の農家によって生産されています。栽培方法や糖度など一定の基準をクリアしたメロンがブランド名を名乗ることが出来ます。 |

12月

土佐文旦の収穫

- 撮影場所:高知県土佐市

- 撮影日:令和2年12月23日

|

|

土佐市宮ノ内地区で高知県特産の土佐文旦の収穫が始まりました。同市は、県内における土佐文旦の一大産地として知られています。 |

災害時用備蓄食料をフードバンク活動団体に提供しました

- 撮影場所:高知県高知市

- 撮影日:令和2年12月22日

|

|

中国四国農政局は、備蓄の役割を終えた災害時用備蓄食料をフードバンク活動団体等に提供しています。 |

今後の安田町農業のあり方について意見交換を実施

- 撮影場所:高知県安田町

- 撮影日:令和2年12月14日

|

|

高知県拠点は、令和2年12月14日(月曜日)、安田町役場において黒岩安田町長と将来の安田町農業の姿について意見交換を行いました。 |

キャベツ生産省力化に向けた収穫機の実演会

- 撮影場所:高知県南国市

- 撮影日:令和2年12月9日

|

|

南国市営農改善会及び南国地区土地利用型園芸農業研究会は、南国市のほ場においてキャベツ収穫機の実演会を開催しました。同市では、本年8月に国営緊急農地再編整備事業「高知南国地区」が新規着工されており、土地利用型園芸農業推進の取組の一環として加工用キャベツ生産を目指しています。 |

沖うるめの干物作りが最盛期

- 撮影場所:高知県高知市

- 撮影日:令和2年12月2日

|

|

高知市御畳瀬地区で冬の風物詩、干物作りが最盛期を迎えています。同地区では、昔から干物作りが盛んに行われていましたが、年々、干物の加工業者が減少し、現在では1業者のみが干物の加工・販売を行っています。 |

11月

フルーツトマトの収穫

- 撮影場所:高知県佐川町

- 撮影日:令和2年11月30日

|

|

高岡郡佐川町で高知県特産フルーツトマトの収穫が始まりました。同町は隣接する日高村と共に県内でも有数のフルーツトマトの産地として知られています。 |

鳥獣被害対策地域リーダー育成研修会

- 撮影場所:高知県香美市

- 撮影日:令和2年11月27日

|

|

令和2年11月27日、高知県香美市において「鳥獣被害対策地域リーダー育成研修会」が開催されました。 |

グロリオサの出荷

- 撮影場所:高知県高知市

- 撮影日:令和2年11月26日

|

|

高知市三里地区にあるJA高知市三里園芸出荷場でグロリオサの出荷が続いています。 |

西山きんとき

- 撮影場所:高知県室戸市

- 撮影日:令和2年11月18日

|

|

県内で有数のサツマイモ産地として知られる室戸市の西山台地で、サツマイモの収穫が終盤を迎え、生産者は収穫作業に追われています。 |

農業者との意見交換会

- 撮影場所:高知県高知市

- 撮影日:令和2年11月13日

|

|

令和2年11月13日、中国四国農政局は高知市春野町において同町の農業者と意見交換を行いました。 |

ふるさとまつり

- 撮影場所:高知県高知市

- 撮影日:令和2年11月13日

|

|

11月13日~15日、高知市を流れる鏡川の河畔「みどりの広場」で恒例の「フェスティバル土佐・ふるさとまつり」が開催されました。 |

ユズの収穫

- 撮影場所:高知県馬路村

- 撮影日:令和2年11月11日

|

|

高知県はユズ生産量日本一の産地です。県内有数のユズの産地安芸郡馬路村で、ユズの収穫が最盛期を迎えようとしています。 |

山北みかんの収穫

- 撮影場所:高知県香南市

- 撮影日:令和2年11月10日

|

|

香南市香我美町山北地区でみかんの収穫が最盛期を迎えています。同地区は、高知県内のみかんの主産地で、「山北みかん」のブランド名で知られています。 |

高校生ジビエ・レストラン

- 撮影場所:高知県高知市

- 撮影日:令和2年11月7日

|

|

高知市立高知商業高等学校ジビエ商品開発・販売促進部は、令和2年11月7日~8日、高知市にある大型複合施設「高知蔦屋書店」において「高校生ジビエ・レストラン」をオープンし、高知県内で捕獲したシカとイノシシの肉を使用したジビエ料理を提供しました。 |

高知県特産ショウガの収穫

- 撮影場所:高知県四万十町

- 撮影日:令和2年11月5日

|

|

高知県は、ショウガの生産量日本一の産地です。県内でも有数のショウガの産地である高岡郡四万十町でショウガの収穫が始まりました。 |

10月

統計調査への御協力に対する農林水産大臣感謝状を手交しました

- 撮影場所:高知県四万十町

- 撮影日:令和2年10月27日

|

|

農林水産省では、「統計の日」の記念行事として、農林水産統計調査に永年御協力を頂いた方に感謝状を授与しています。 今年、高知県内では、農林水産大臣感謝状が永年協力者4名及び特別協力者2名に対し、また、中国四国農政局長感謝状が25名に授与されます。 |

土佐市の農業を考える会

- 撮影場所:高知県土佐市

- 撮影日:令和2年10月26日

|

|

土佐市は、令和2年10月26日(月曜日)、土佐市役所において令和2年度第1回「土佐市の農業を考える会」を開催しました。 |

四国地域野生鳥獣対策ネットワーク現地検討会

- 撮影場所:高知県高知市

- 撮影日:令和2年10月22日

|

|

四国地域野生鳥獣対策ネットワーク(事務局:中国四国農政局)は、10月22日、高知市内のホテルにおいて現地検討会を開催しました。 |

「今後の水田農業のあり方についての意見交換会」を開催

- 撮影場所:高知県高知市

- 撮影日:令和2年10月22日

|

|

高知県拠点は、令和2年10月22日(木曜日)、高知市において「今後の水田農業のあり方についての意見交換会」を開催しました。 |

グリーンパパイヤの収穫

- 撮影場所:高知県高知市

- 撮影日:令和2年10月22日

|

|

高知市春野町で露地栽培のグリーンパパイヤの収穫が最盛期となっています。 |

冬春ナスの収穫

- 撮影場所:高知県安芸市

- 撮影日:令和2年10月20日

|

|

安芸市で冬春ナスの収穫が始まっています。安芸市穴内地区にあるハウスの中では、8月中旬に定植したナスが順調に育ち、9月中旬から収穫が行われています。 |

秋のタケノコ「四方竹」

- 撮影場所:高知県南国市

- 撮影日:令和2年10月20日

|

|

南国市白木谷地区で四方竹(しほうちく)の収穫が続いています。四方竹は、全国的にも珍しく秋に生えてくるタケノコで、切り口が四角形なので「四方竹」と呼ばれています。 |

2020土佐の酢みかん&土佐寿司祭り

- 撮影場所:高知県高知市

- 撮影日:令和2年10月18日

|

|

令和2年10月18日(日曜日)、高知市内のホテルにおいて、「2020土佐の酢みかん&土佐寿司祭り」が開催され、土佐の食文化を広くアピールしました。 |

四万十の栗の出荷

- 撮影場所:高知県四万十市

- 撮影日:令和2年10月15日

|

|

四万十市西土佐地区にあるJA高知県西土佐集出荷場では、栗の出荷作業が続いています。 |

ツガニの出荷

- 撮影場所:高知県四万十市

- 撮影日:令和2年10月15日

|

|

四万十市西土佐にある鮎市場では、四万十川で地元の川漁師がとった秋の味覚「ツガニ(モクズガニ)」の受け入れが8月から続いています。 |

戻りガツオの水揚げ

- 撮影場所:高知県黒潮町

- 撮影日:令和2年10月5日

|

|

幡多郡黒潮町の佐賀漁港で戻りガツオの水揚げが始まりました。市場には、土佐近海で一本釣漁により釣り上げられた丸々と太ったカツオが並び活気に満ちていました。当日は、7キログラムのカツオを中心に約5トンの水揚があり、主に関西方面に出荷されます。 9月下旬から始まった戻りガツオの水揚げは、11月中旬ごろまで続きます。 |

収穫を待つ棚田

- 撮影場所:高知県本山町

- 撮影日:令和2年10月1日

|

|

土佐郡本山町にある吉延地区には、標高250メートルから500メートルの急傾斜に狭小な棚田が広がっています。 5月中旬に田植えをした稲は、黄金色になり収穫の時期を迎えようとしています。 棚田には、「ヒノヒカリ」、「にこまる」などの品種が作付けされており、ブランド米「土佐天空の郷」の産地として知られています。 同地区の棚田は、棚田地域振興法に基づく指定棚田地域に指定されています。 |

9月

新高梨の収穫

- 撮影場所:高知県高知市

- 撮影日:令和2年9月29日

|

|

高知市針木地区で新高梨の収穫が始まりました。 新高梨の収穫は、10月下旬まで続き、県内外に出荷・販売されます。 生産者によると最近は暖冬の影響で花の数が少なくなるなどの栽培への影響も出ているそうですが、作業場では約1キログラムの大きさに育った新高梨を丁寧に箱詰めしていました。 なしの収穫シーズンになると10戸ほどの農家が同地区の県道沿いに直売所を開設しており、新高梨を買い求めることが出来ます。 |

棚田を彩る彼岸花

- 撮影場所:高知県高知市

- 撮影日:令和2年9月23日

|

|

高知市土佐山東川の棚田で彼岸花が咲き始め、収穫間近の黄金色の稲穂との鮮やかなコントラストを見せています。 地元の人によると、例年秋分の日に見頃を迎えるそうですが、今年はやや遅れ9月27日位になるようで、10月初め頃まで花を楽しめるそうです。 同地区では、棚田のほか山の斜面や県道脇などに真っ赤な彼岸花が咲きほこり、訪れる人の目を楽しませています。 |

小なすの出荷

- 撮影場所:高知県津野町

- 撮影日:令和2年9月16日

|

|

高知県津野町にあるJA高知県津野山営農経済センターの野菜集出荷場では、小なすの出荷作業が続いています。津野山営農経済センター管内では、7戸の農家が夏秋小なすを栽培しています。 |

物部ゆずの出荷始まる

- 撮影場所:高知県香美市

- 撮影日:令和2年9月9日

|

|

高知県内で初めてGIに登録された「物部ゆず」(登録日:令和2年6月29日)の出荷が9月上旬から始まりました。全国平均の青果率は18%ほどですが、香美市物部町で露地栽培されている「物部ゆず」は69%(平成29年)と青果率の高さが際立っています。 |

キュウリ生産者の意見交換会

- 撮影場所:高知県高知市

- 撮影日:令和2年9月1日

|

|

令和2年9月1日、中国四国農政局は高知市春野町のJA高知県 県域きゅうり部会部会長 矢野清和氏及びJA高知県高知地区春野営農経済センター担当者と意見交換を行いました。 |

8月

メジカの新子の水揚げ

- 撮影場所:高知県須崎市

- 撮影日:令和2年8月25日

|

|

高知県須崎市の須崎魚市場では、ひき縄漁業によるメジカ(ソウダガツオ)の幼魚「新子」の水揚げが最盛期を迎えています。当日は、漁に出向いた漁船が釣り上げたメジカを、早朝から次々と水揚げしていました。 競り落とされたメジカは、主に須崎市の鮮魚店等へ出回りますが、高知市内の飲食店でも食すことができます。新鮮なメジカの新子は刺身にすると、もちもち食感を堪能できます。 |

有機農業者との意見交換

- 撮影場所:高知県高知市

- 撮影日:令和2年8月25日

|

|

令和2年8月25日、高知県拠点は有機農産物安定供給体制構築事業(農林水産省補助事業)の事業実施主体である、「高知オーガニック」の有機栽培生産者と意見交換を行いました。 高知オーガニックは、高知県内の有機栽培生産者に加え、地域密着型スーパーなどもメンバーとしたグループです。グループの生産者は毎週土曜日、高知市で開催されるマーケットや日曜市での販売に加え、安定供給できる販路を確保するため、スーパーの物流網を活用した集荷体制を構築しています。 |

フルーツトマトの定植

- 撮影場所:高知県佐川町

- 撮影日:令和2年8月21日

|

|

高知県佐川町加茂地区にある施設園芸ハウスの中では、連日の猛暑の中、高知県特産のフルーツトマトの定植が進んでいます。同町では8月中旬から定植が始まっており、8月下旬まで続きます。この日に定植していたトマトの品種は「桃太郎」で、生産者が丁寧に植え付けていました。 フルーツトマトは、同町と隣接する日高村を中心に徹底的な品質管理の中で栽培しており、「シュガートマト」のブランド名で出荷されています。収穫は11月末から始まり、来年6月末まで続きます。 |

なすの定植

- 撮影場所:高知県安芸市

- 撮影日:令和2年8月21日

|

|

高知県はなすの生産量が全国1位です。なかでも、高知市から東へ40キロメートルほどの安芸市は日本一の冬春なすの生産地です。安芸市穴内地区のハウスでは連日の猛暑の中、なすの定植が進んでいました。同地区では7月下旬から定植が始まり、9月上旬まで続きます。 この日に定植していたのは「竜馬」というハウス促成栽培向けの品種で、果色は濃黒色、収量性が高く品質も良いそうで、収穫は9月中旬から始まり、来年6月下旬まで続きます。 |

中山間地域の元気な現場を訪問

- 撮影場所:高知県三原村、四万十市

- 撮影日:令和2年8月20日~21日

|

|

令和2年8月20日、中国四国農政局は高知県幡多郡三原村の(株)ベストグロウ、21日には四万十市西土佐にある道の駅「よって西土佐」を訪問しました。 (株)ベストグロウでは、次世代型ハウスで栽培するトマトの栽培方法や施設について説明を受けました。また、道の駅「よって西土佐」では地元地域の魅力があふれる施設となるような取り組みや経営理念を話していただきました。 現場には、農林水産省が設置した農業の「働き方改革」検討会の検討委員であるフリーアナウンサーの名越 涼氏も同行されました。 |

(株)南国スタイルとの意見交換会

- 撮影場所:高知県南国市

- 撮影日:令和2年8月20日

|

|

令和2年8月20日、中国四国農政局は高知県南国市の農業生産法人である(株)南国スタイルと意見交換を行いました。意見交換には、農林水産省が設置した農業の「働き方改革」検討会の検討委員であるフリーアナウンサーの名越 涼氏も参加しました。 はじめに、中村 文隆代表取締役専務から(株)南国スタイルの栽培品目であるオクラ、キャベツ及びパプリカの栽培概要について、それぞれの栽培ほ場において説明を受け、その後、(株)南国スタイルの経営概要、従業員の働き方や将来の農業経営のあり方などについて意見交換を行いました。 |

オクラの収穫

- 撮影場所:高知県南国市

- 撮影日:令和2年8月20日

|

|

高知県南国市から香美市にかけて広がる香長平野で、露地栽培によるオクラの収穫が最盛期を迎えています。 3月20日頃に播種したオクラは、薄黄色の花が青空に向かって咲いており、2メートルを超える高さにまで成長しています。 収穫作業は6月中旬頃から始まり、炎天下の中10センチほどに育った実をハサミで次々と収穫しています。収穫は10月末頃まで続き、JAを通じて全国の市場に出荷されるほか、地元の直販所でも販売されています。 |

早期米の出荷が本格化

- 撮影場所:高知県高知市

- 撮影日:令和2年8月7日

|

|

高知市のライスセンターでは、早期米の出荷が最盛期を迎えています。生産者が大切に育てた新米をJAのベテラン検査員が手際よく農産物検査を行い、検査が終わった新米は次々とトラックに積み込まれました。長雨の影響も心配されましたが、検査員によると「例年に比べ品質は良く、一等比率が高くなっている」とのことです。 7月には極早生品種の南国そだちを出荷、8月に入り同じく極早生品種のよさ恋美人に続きコシヒカリの出荷が始まっているそうで、早期米の出荷は8月下旬まで続きます。 |

7月

令和2年産早期米初出荷進発式

- 撮影場所:高知県高知市

- 撮影日:令和2年7月30日

|

|

7月30日、高知県高知市にあるJA高知県購買事業本部において毎年恒例の「進発式」が行われ、関係者によるテープカットのあと、トラックに積み込まれた高知県産早期米のトップバッター品種である「南国そだち」が関西方面に出荷されました。 本年産の早期米の収穫は長引く梅雨の影響で遅れているそうですが、梅雨が明けると本格的な収穫時期となり、「南国そだち」に続き「よさ恋美人」、「コシヒカリ」が収穫され県内外へリレー出荷されます。 |

南国市早場米の収穫

- 撮影場所:高知県南国市

- 撮影日:令和2年7月29日

|

|

早場米の産地、高知県南国市に早くも実りの季節が到来しました。JA高知県出資農業生産法人である株式会社南国スタイルでは、冬季のキャベツ、だいこんと夏季のオクラの露地栽培を中心に、水稲を20ヘクタール栽培しています。 今年は収穫期に雨が続いたことにより、例年より少し遅い7月28日から極早生品種「南国そだち」の収穫を開始しており、8月上旬からは早生品種「コシヒカリ」の収穫が始まるそうです。 |

土佐甘とうの収穫

- 撮影場所:高知県高知市

- 撮影日:令和2年7月22日

|

|

高知市春野町の雨よけハウスでは、土佐甘とうの収穫が最盛期を迎えています。高知県では、商品名を「土佐甘とう」といい、品種名は京野菜の万願寺唐辛子を先祖に持つ「甘とう美人」です。土佐甘とうは、果肉は肉厚で柔らか、風味が豊かで苦みや辛みが少ないのが特徴で、高知県内では平場と中山間地で一年を通して栽培されています。 ハウスを管理する生産者によると収穫は5月下旬から始まり11月頃まで続くそうで、収穫された土佐甘とうは、JAを通じて市場に出荷されます。 |

夏の棚田風景

- 撮影場所:高知県土佐町

- 撮影日:令和2年7月20日

|

|

吉野川の上流域に位置する長岡郡土佐町の高須地区の棚田では、5月下旬頃に田植えされた稲が青々と育っています。作付けされている品種は「ヒノヒカリ」などで高知県内では「相川米」として良質米の産地として知られています。標高約400メートルに位置する棚田には涼しげな風を感じることが出来ます。秋風となる収穫時期の10月頃には黄金色に輝く棚田となり、季節ごとに移り変わる棚田の風景を楽しむことができます。 同地区の棚田は、棚田地域振興法に基づく指定棚田地域に指定されています。 |

本山町ブランド米「土佐天空の郷」のおむすび店が仮営業

- 撮影場所:高知県本山町

- 撮影日:令和2年7月9日

|

|

令和2年7月9日、本山町の直販所「本山さくら市」において、本山町のブランド米「土佐天空の郷」を使ったおむすび店(店名は現在選定中)が仮営業をしました。本山町、一般財団法人本山町農業公社(以下「本山町農業公社」という)、株式会社四国銀行、生産者等で立ち上げた「本山町みらい創造協議会」が運営管理し、「土佐天空の郷」の販売促進に取り組みます。 店内のショーケースには、本山町農業公社や町内の生産者団体「汗見川活性化委員会」で製造された「ちりめんしいたけ」、「土佐あかうしを使った肉みそ」、「しその佃煮」などを具材にしたおむすび8種類が並んでいます。店の担当者は、地元産の具材を使用したおむすびの商品を順次増やして行きたいと話していました。おむすび店は令和2年7月23日に本格オープンします。 |

地産地消・食品ロスに取り組む中土佐町の学校給食

- 撮影場所:高知県中土佐町

- 撮影日:令和2年7月9日

|

|

中土佐町立学校給食センターでは、高知県産率(65.7%使用)・中土佐町産率(38.6%使用)の高い学校給食を、町内学校へ提供することで地産地消に取り組んでいます。 使用した地元食材は校内放送で紹介され、食育授業でも地元生産者を講師に招くなど、中土佐町の生徒は小さな頃から地元農畜産業に親しみながら育っています。 この日のメインである麻婆豆腐には、生徒のご両親が栽培したショウガが使われていることが校内放送で紹介され、紹介された生徒も嬉しそうに放送を聞いていました。 中土佐町の学校給食は、廃棄がほとんどなく、賞味期限切れの近い防災食品を給食に使うなど、食品ロスの削減に繋がったことが地産地消と合わせて評価され、「第10回地産地消給食等メニューコンテスト」において、文部科学大臣賞を受賞しています。 |

こうちのohana満開プロジェクト

- 撮影場所:高知県高知市

- 撮影日:令和2年7月6日

|

|

高知市は、新型コロナウイルス感染症の影響によって花き需要が落ち込むなか、華やかな高知市産の花を美しくアレンジメントした展示・撮影スポット「こうちのohanaスポット」の開設やインターネットによる情報発信など、「こうちのohana満開プロジェクト」を令和2年6月26日(金曜日)から開始しました。 この取組は、高知市産の花きをPRすることにより需要回復に繋げるもので、高知市役所本庁舎1階正面玄関に設けられた「こうちのohanaスポット」では、黄色のグロリオサが来庁者を迎えていました。高知市役所本庁舎の「こうちのohanaスポット」は、令和2年12月4日(金曜日)まで開設されます。 「こうちのohanaスポット」は、高知市役所本庁舎のほかオーテピア高知図書館にも設けられています。 |

早期米の出穂が始まる

- 撮影場所:高知県高知市

- 撮影日:令和2年7月2日

|

|

高知県高知市春野町の水田では、4月上旬に田植えされた早期米「コシヒカリ」の出穂が始まっています。圃場管理する生産者によると「出穂の時期は平年並み、このまま順調に生育すると8月上旬には収穫できるのではないか」と話していました。 |

6月

スマート農業技術の開発・実証プロジェクト(ゆず)

- 撮影場所:高知県北川村

- 撮影日:令和2年6月19日

|

|

令和2年6月19日(金曜日)、スマート農業技術の開発・実証プロジェクトに取り組む、(一般社団法人)北川村振興公社主催による「第1回 北川村スマート農業実証コンソーシアム推進会議」が開催されました。プロジェクトに参画する関係機関から実証課題ごとに目的や達成目標等に関する説明を受けた後、現地見学が行われました。 |

高知県立農業大学校への施策説明

- 撮影場所:高知県いの町

- 撮影日:令和2年6月19日

|

|

中国四国農政局高知県拠点は、6月19日(金曜日)高知県立農業大学校(いの町)において、園芸学科と畜産学科の2年生27名を対象に「農政をめぐる情勢について」と題して農業の現状や農林水産省の施策等について説明を行いました。 |

令和2年度経営所得安定対策交付申請の受付会

- 撮影場所:高知県高知市

- 撮影日:令和2年6月18日

|

|

高知市農業再生協議会は、6月から各地域を巡回して令和2年度経営所得安定対策交付申請の受付会を開催しています。18日(木曜日)にはJA高知市旭支所において開催し、担当者が生産者の交付対象作物の作付け内容等を確認し申請書の受付を行いました。 |

早くも案山子お目見え

- 撮影場所:高知県本山町

- 撮影日:令和2年6月2日

|

|

令和2年度に指定棚田地域として指定された本山町では、現在田植えの最盛期を迎えています。本山町は1000メートル級の山々に囲まれた中山間地で、その山々がもたらす寒暖差と、各地から湧き出す清澄な水により育てられたブランド米「土佐天空の郷」が有名です。 |

お問合せ先

高知県拠点

ダイヤルイン:088-875-7236

水揚げされた戻りガツオ

水揚げされた戻りガツオ

黄金色に染まった棚田

黄金色に染まった棚田

箱詰めされた新高梨

箱詰めされた新高梨

彼岸花

彼岸花