フォトレポート(高知県)令和3年度

|

高知県拠点が携わった農林水産施策(会議、イベント等)や農山漁村の風景などを紹介しています。 |

3月

早期米の田植え始まる

- 撮影場所:高知県黒潮町

- 撮影日:令和4年3月23日

|

|

高知県西部の黒潮町で春を告げる早期米の田植えが始まりました。 |

早期米水田での代かき作業始まる

- 撮影場所:高知県高知市

- 撮影日:令和4年3月16日

|

|

春の暖かい日差しの中、高知市東部の早期米に取り組む水田では代かき作業が始まっています。 |

山北の「温室小夏(日向夏)」出荷開始!

- 撮影場所:高知県香南市

- 撮影日:令和4年3月8日

|

|

高知県の柑橘産地である香南市香我美町山北地区を中心にJA高知県香美地区管内で、3月上旬から温室小夏(日向夏)の出荷が始まりました。「JA高知県香美地区果樹部温室小夏研究会」では、10人の生産者が約1.8ヘクタール栽培しています。JA高知県担当者によると、今年は冬の寒さが厳しく降雨が少ない等の気象条件により、例年に比べて糖度が高く、大変良い品質とのことです。 |

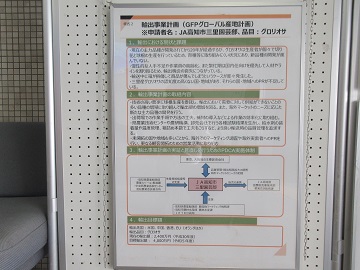

農林水産物・食品の輸出促進に係るPR活動

- 撮影場所:高知県高知市

- 撮影日:令和4年3月2日

|

|

高知県拠点が入居する高知地方合同庁舎では、各入居官署が連携して月毎にテーマを設定した上で1階玄関ホールにおいてパネル展示を行い、来庁者へのPR活動に努めています。 |

1月

大きく育ったよ!児童がダイコンの収穫体験

- 撮影場所:高知県南国市

- 撮影日:令和4年1月14日

12月

中国四国農政局「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」選定証授与式

- 撮影場所:高知県高知市

- 撮影日:令和3年12月23日

|

|

令和3年12月23日、高知商業高等学校ジビエ商品開発・販売促進部(ジビエ部)に対し、中国四国農政局「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」の選定証を授与しました。 |

野生鳥獣被害の防護及び捕獲の勉強会

- 撮影場所:高知県高知市、いの町

- 撮影日:令和3年12月15日(高知市)、16日(いの町)

|

|

12月15日と16日の2日間に渡り、四国森林管理局及び土佐林業クラブ主催による「野生鳥獣被害の防護及び捕獲の勉強会」が開催されました。15日は、高知市において座学での勉強会が開催され、16日は、いの町において現地実習が行われました。 |

11月

ふるさとまつり

- 撮影場所:高知県高知市

- 撮影日:令和3年11月5日

|

|

11月5日~7日、高知市内を流れる鏡川の河畔「みどりの広場」で毎年恒例の「フェスティバル土佐・ふるさとまつり」が開催されました。 |

10月

統計調査への御協力に対する農林水産大臣感謝状を手交しました

- 撮影場所:高知県香南市

- 撮影日:令和3年10月21日

|

|

統計の重要性に対する国民の皆様の関心と理解を深め、統計調査に対する国民の皆様のより一層の御協力を頂くため、昭和48年7月3日の閣議了解により、毎年10月18日を「統計の日」と定められました。 |

生産者との意見交換会

- 撮影場所:高知県安芸市

- 撮影日:令和3年10月18日

|

|

令和3年10月18日、中国四国農政局は安芸市において施設園芸を営む株式会社尾原農園の尾原由章代表取締役と意見交換を行いました。 |

伝統を学ぶ!後免野田小学校の児童がダイコンの種まきを体験

- 撮影場所:高知県南国市

- 撮影日:令和3年10月6日

|

|

10月6日(水曜日)、後免野田小学校の2年生の児童がJA出資法人である(株)南国スタイルの指導を受け伝統の漬物用ダイコンの種まきを体験しました。 |

7月

高校生ジビエ・レストラン

- 撮影場所:高知県高知市

- 撮影日:令和3年7月27日

|

|

高知市立高知商業高等学校ジビエ商品開発・販売促進部は、令和3年7月27日~8日17日の期間のうち計8日間、高知市役所食堂レストラン「せんだんの木」において「高校生ジビエ・レストラン」をオープンし、高知県内で捕獲したシカとイノシシの肉を使用したジビエ料理を提供しています。 |

高知市早期米の収穫始まる

- 撮影場所:高知県高知市

- 撮影日:令和3年7月26日

|

|

高知県中部の早期米栽培地帯では、極早生品種の「南国そだち」早生品種の「コシヒカリ」などが栽培されており、7月下旬から収穫作業が始まっています。 |

養殖テナガエビの出荷始まる

- 撮影場所:高知県中土佐町

- 撮影日:令和3年7月2日

|

|

中土佐町大野見で七面鳥生産事業を営む松下商店は、昨年、全国的に資源量が減少しているミナミテナガエビの種苗量産に成功し、ふ化後約1年間養殖して4g~5g程度に成長したミナミテナガエビの出荷を本年7月から開始しました。 |

りゅうきゅうの出荷最盛期

- 撮影場所:高知県須崎市

- 撮影日:令和3年7月2日

|

|

高知県内で昔から食されているりゅうきゅう(はすいも)の収穫作業が最盛期を迎えています。 【関連リンク】 |

6月

高知県立農業大学校への施策説明

- 撮影場所:高知県いの町

- 撮影日:令和3年6月29日

|

|

中国四国農政局高知県拠点は、6月29日(火曜日)、高知県立農業大学校(いの町)において、園芸学科と畜産学科の2年生25名を対象に「中国四国地域農業をめぐる事情」と題して中国四国地域の農業構造や、農林水産物・食品の輸出力強化をはじめとした農林水産省の施策等について説明を行いました。 |

国内農産物検査員育成研修生への制度説明

- 撮影場所:高知県南国市

- 撮影日:令和3年6月4日

|

|

JAグループ高知県農産物検査協議会は、本年6月2日から6月25日までの延べ8日間に亘り、高知県農業技術センターで令和3年度国内農産物検査員育成研修を実施しています。 |

5月

「土佐紅」の初出荷

- 撮影場所:高知県香南市

- 撮影日:令和3年5月20日

|

|

JA高知県香美地区管内で、日本一収穫の早いサツマイモ「土佐紅(早掘甘藷)」の収穫が5月18日から始まりました。 |

4月

機能性表示食品「高知なす」のお披露目会

- 撮影場所:高知県高知市

- 撮影日:令和3年4月12日

|

|

JA高知県は、令和3年4月12日、JA高知県五台山事務所会議室において、機能性表示食品「高知なす」のお披露目会を開催しました。 |

ジビエの更なる普及をめざして

- 撮影場所:高知県高知市

- 撮影日:令和3年4月2日

|

|

高知市立高知商業高等学校ジビエ商品開発・販売促進部は、令和3年4月2日、高知市役所食堂「せんだんの木」において、高知県内で捕獲したシカとイノシシの肉を使用したジビエ商品を販売しました。 |

お問合せ先

高知県拠点

ダイヤルイン:088-875-7236

左から野田地方参事官、ジビエ部代表、竹村校長、佐々木教諭

左から野田地方参事官、ジビエ部代表、竹村校長、佐々木教諭

くくり罠捕獲の実演

くくり罠捕獲の実演

ふるさと鍋料理コーナー

ふるさと鍋料理コーナー

森下智裕さん(右)と野田地方参事官(左)

森下智裕さん(右)と野田地方参事官(左)

ハウス栽培の様子

ハウス栽培の様子

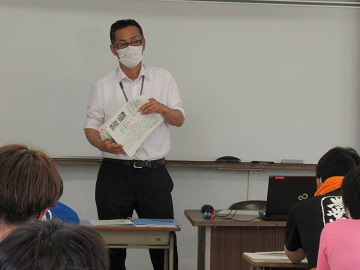

説明を行う北村総括農政業務管理官

説明を行う北村総括農政業務管理官

説明会の様子

説明会の様子

洗浄の様子

洗浄の様子