フォトレポート(高知県)令和7年度

高知県拠点が携わった農林水産施策(会議、イベント等)や農山漁村の風景などを紹介しています。

1月

中国四国農政局「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」選定証の授与(安芸「釜あげちりめん丼」楽会)

- 撮影場所:高知県安芸市

- 撮影日:令和8年1月22日

令和8年1月22日、高知県拠点は、安芸市の安芸「釜あげちりめん丼」楽会を訪問し、中国四国農政局「ディスカバー農山漁村の宝」選定証授与式を行いました。

同会は、安芸沖で豊富に獲れる新鮮で栄養満点の美味なシラス(以下、「じゃこ」という)を始めとする地域食材の良さをPRし、消費を拡大するとともに、観光客の誘致や地域産業の振興等を図ることを目的に、平成22年に結成されました。

同会は毎月15日を「じゃこの日」と定めており、安芸市内の学校給食では、基本的には毎月この日にじゃこ料理が提供されています。

また、同会は、小中学校への出前授業なども行っています。

令和7年度からは、高知県による観光キャンペーン「どっぷり高知旅」の一環で、安芸漁業協同組合を主催としたツアー「五感で感じる漁師体験」を企画し、船釣り体験やじゃこゼミナールなどを開催しています(次回は令和8年4月にツアーを予定)。

同会代表の仙頭さんは「今後も地域振興や郷土愛向上のため、PR活動を続けていきたい。」と話していました。

【関連リンク】

安芸「釜あげちりめん丼」楽会のホームページ

https://akg-21.com/(外部リンク)

12月

第14回こうち農林水産物等輸出促進連絡会を開催

- 撮影場所:高知県高知市

- 撮影日:令和7年12月23日

令和7年12月23日、高知県内の関係機関5組織(注)が一堂に会し、「第14回こうち農林水産物等輸出促進連絡会」を開催しました。

同連絡会は、高知県産農林水産物・食品等の輸出促進のため関係機関で相互の情報共有を図り、輸出に取り組む事業者等の支援を行うことを目的とし、令和4年度から定期的に開催しています。

会議では、関係機関から独自の輸出支援策や取組状況等について情報提供するとともに、中国四国農政局経営・事業支援部食品企業課から令和7年度補正予算事業の輸出支援に係る主な事業について説明した後、意見交換を行いました。

今後も、関係機関で連携を密にしながら、高知県産農林水産物・食品等の輸出促進に取り組んでいきます。

(注)高知県(産業振興推進部地産地消・外商課輸出振興室、農業振興部農産物マーケティング戦略課、水産振興部水産業振興課水産物外商室)、日本貿易振興機構高知貿易情報センター、日本政策金融公庫高知支店、高松国税局、中国四国農政局高知県拠点

【関連リンク】

こうち輸出支援策ガイドブック(中国四国農政局ホームページ)

https://www.maff.go.jp/chushi/nousei/kochi/yushutu/guide.html

GFP(農林水産物・食品輸出プロジェクト)(農林水産省ホームページ)

https://www.gfp1.maff.go.jp/

「こうち食支援ネット」の食料の支援活動に参加しました!

- 撮影場所:高知県高知市

- 撮影日:令和7年12月17日

令和7年12月17日、高知県拠点は「こうち食支援ネット」が高知市中央卸売市場に備えた一時保管庫で開催する食料の支援活動に参加しました。

この取組は、「こうち食支援ネット」が管理する「フードドライブBOX」(※1)に持ち寄られた食料や、企業・団体からの寄付等により集められた食料を、登録しているフードサポートメンバー(※2)に提供し、十分な食料を入手できない方々への支援につなげています。

今回は年越し支援ということもあり、温めてすぐに食べられるおでんを始め、お米や冷凍食品等の様々な食料が提供されていました。また、これらの中には、入れ替えにより備蓄としての役割を終えて提供された、国の災害用備蓄食品(缶入りカンパン)も含まれていました。

食料を受け取りに来た高知市内のこども食堂代表の久保さんは「物価高騰時にこのような支援は本当にありがたく、感謝している。来週のクリスマス会にも活用させてもらいたい。」と話していました。

高知県拠点では、今後も食品アクセスの確保に向けて様々な支援策の情報発信に努めてまいります。

(※1)フードドライブ

家庭や企業等で余っている食料を集めて、食料を必要としている地域のフードバンクやこども食堂、福祉施設などに寄付する活動。こうち食支援ネットが管理するフードドライブBOXは県内37か所に常設されている。

(※2)高知県内フードサポートメンバー(2025.3.31現在)

こども食堂(37団体)、福祉団体(32団体)、社会福祉協議会(8団体)

【関連リンク】

認定NPO法人こうち食支援ネットホームページ

https://kfsn.roufuku.com/(外部リンク)

「第9回高知オーガニックフェスタ」で施策をPR!

- 撮影場所:高知県高知市

- 撮影日:令和7年12月14日

令和7年12月14日、高知市の高知城丸の内緑地で開催された「第9回高知オーガニックフェスタ」に参加しました。

当日は、環境に配慮して栽培された農産物や加工品等を買い求める多くの来場者で賑わっていました。

高知県拠点のブースでは、みどりの食料システム戦略や有機農業、農産物の環境負荷低減の取組の見える化等について理解の促進を図るため、パネル展示、パンフレット配布等を行いました。

このほか、野菜の摂取量を推定できる機器(ベジチェック®)を設置し、来場者自身が摂取している野菜の量を把握するなどしました。あわせて、農産物の環境負荷低減の取組の見える化に関するアンケートに多くの方に回答してもらいました。

来場者からは、「環境に配慮した農産物を購入できる店舗が増えてほしい」「値段が割高でも意欲的に頑張っている生産者を応援したい」などの意見がありました。

高知県拠点では、消費者等に対して環境にやさしい持続可能な生産・消費の拡大や有機農業への関心を高めてもらうための取組を引き続き実施していきます。

第9回オーガニックフェスタ来場者アンケート結果(PDF : 165KB)

【関連リンク】

第9回高知オーガニックフェスタについて

https://ko-yuken.org/9th-kof-gaiyou/(外部リンク)

有機農業関連情報(農林水産省ホームページ)

https://www.maff.go.jp/j/seisan/kankyo/yuuki/

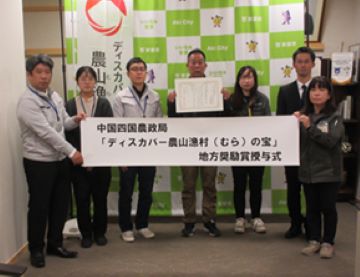

中国四国農政局「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」地方奨励賞を授与(高知県立幡多農業高等学校、りん、山本 美加さん)

- 撮影場所:高知県四万十市

- 撮影日:令和7年12月12日

令和7年12月12日、高知県拠点は、高知県立幡多農業高等学校において、高知県立幡多農業高等学校、りん、山本 美加さんに対する中国四国農政局「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」地方奨励賞授与式を行いました。授与式には、四万十市長、四万十市議会議員も出席し、四万十市で活躍している受賞者と喜びを分かち合いました。

高知県立幡多農業高等学校は、GAP認証やICT管理を活用して安全・安定供給された農産物等を令和4年度から四万十市学校給食に提供しており、また、食育活動も展開し、地域と連携した持続可能な農業教育モデルを構築した取組を行っています。

りんは、種まきから収穫、料理、販売、コンポストの一連の循環に取り組むほか、地域の他業種メンバーで結成した仲間と共に、休耕地を活用した体験型の子供向け食育活動の取組を行っています。

山本 美加さんは、ナバナ、ラッキョウ、青ネギを生産するほか、グローバルGAPの取得、地域の若者や女性が働きやすい環境整備、農業のPRに向けた学生への出前授業や民泊の受入れなどの取組を行っています。

授与式のあと、参加者全員で、それぞれの取組について意見交換を行いました。高知県立幡多農業高等学校の生徒は、「先輩方から受け継いだ取組のバトンを私たちも次の世代にしっかりとつないでいきたい。」、りんの代表である西村さんは、「これまでの出会いや支え合いに感謝し、受賞を今後のモチベーション向上やアプローチ材料として活用させていただき、より一層精進していきたい。」、山本 美加さんは、「休日の設定、子育て支援などの福利厚生を充実させるように努力しており、受賞を励みに今後も地域農業の維持、発展に貢献していきたい。」と話していました。

【関連リンク】

高知県立幡多農業高等学校ホームページ

https://sites.google.com/g.kochinet.ed.jp/hatanogyo-h(外部リンク)

りんホームページ

https://lit.link/rin410(外部リンク)

ファームヤマモト(山本 美加さん)のインスタグラム

https://www.instagram.com/FARMYAMAMOTO.89/(外部リンク)

中国四国農政局「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」地方奨励賞を授与(安芸市農福連携研究会)

- 撮影場所:高知県安芸市

- 撮影日:令和7年12月11日

令和7年12月11日、高知県拠点は安芸市役所を訪問し、安芸市農福連携研究会に対する中国四国農政局「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」地方奨励賞授与式を行いました。

安芸市農福連携研究会は、自殺予防対策の取組から始まり、福祉分野での就労受入れ先となる農家の確保が不十分であることや農業分野での少子高齢化に伴った労働力不足が問題となっているため、福祉分野と農業分野が連携することを目的として立ち上げられたものです。

農業の労働力確保や農地等の維持活用、障がい者等の就労機会を確保する支援体制と関係機関との連携を確立しており、安芸市内だけでなく、県内外から生きづらさを抱えた方々が相談に来られ、その方々と農家等とつなぐ取組も行っています。

安芸市農福連携研究会のメンバーは、「今後、農家向けの生きづらさを理解してもらうための勉強会を開催するので、生きづらさを抱えた方々の個性に合った就労の選択肢が増えるように、受入れ農家の拡大と確保に努めていきたい。」と話されていました。

中国四国農政局「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」地方奨励賞の授与(高知県立室戸高等学校)

- 撮影場所:高知県室戸市

- 撮影日:令和7年12月10日

令和7年12月10日、高知県拠点は、室戸市の高知県立室戸高等学校を訪問し、中国四国農政局「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」地方奨励賞授与式を行いました。

同校では、室戸ユネスコ世界ジオパークを教育資源とする「ジオパーク学」を中心に、地域資源を学び発信する探究活動が展開されています。

このような中、生徒は、地質・自然・文化を調査し、観光客向けジオツアーの企画・ガイド、防災イベント、地域PR動画制作などを行い、地域資源の情報発信と地域活性化を推進しています。

同校の話によると、今後は、かんしょやジビエなどの特産物を生かした商品開発や農水産業との連携を更に推進し、地域の新たな価値を創出していきたいということです。

【関連リンク】

高知県立室戸高等学校ホームページ

https://www.kochinet.ed.jp/muroto-h/(外部リンク)

室戸ユネスコ世界ジオパークホームページ

https://geopark.jp/geopark/muroto/(外部リンク)

中国四国農政局「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」選定証の授与(有限会社はたやま夢楽(むら))

- 撮影場所:高知県安芸市

- 撮影日:令和7年12月10日

令和7年12月10日、高知県拠点は、安芸市畑山で地鶏「土佐ジロー」を飼育・加工・販売している有限会社はたやま夢楽を訪問し、中国四国農政局「ディスカバー農山漁村の宝」選定証授与式を行いました。

同社は、山間地の小さな集落である畑山地区において、土佐ジローと自然の魅力を自社の施設の宿泊客等を通じて発信することで、国内はもとより海外からの新規来訪者やリピーターを増やしています。

また、同社は、取引先のシェフとの共同による料理イベントや、商工会議所と連携した婚活イベントなど各種イベントを開催して、畑山地区への来訪者を増やすとともに、インターン生の積極的な受入れや県外からの移住者の雇用も行っています。

代表取締役社長の小松さんは、「土佐ジローの魅力を更に発信して、畑山への新たな誘客を行うとともにリピーターを大切にしていきたい。」と話していました。

【関連リンク】

(有)はたやま夢楽ホームページ

https://tosajiro.com/(外部リンク)

11月

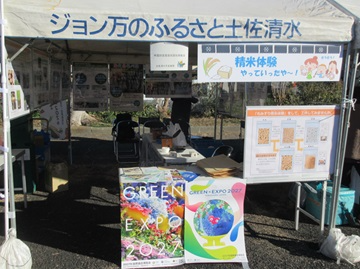

“第42回土佐清水市産業祭”で「見える化」などの各施策をPR!

- 撮影場所:高知県土佐清水市

- 撮影日:令和7年11月29日

令和7年11月29日、高知県拠点は土佐清水市において、「第42回土佐清水市産業祭」に参加しました。

会場では、「第7回宗田節まつり」が同時開催され、かつおのわら焼きたたきの販売店など81店が出店したほか、あしずり太鼓などの地元芸能の披露やソウダガツオから作られた地元特産の宗田節の削り体験など多くの催しが行われ、およそ1万人の来場者で賑わいました。

農政局のブースでは、「みどりの食料システム戦略」や農産物の環境負荷低減を推進する「見える化」についてパネルやパンフレットを用いて来場者に説明しました。訪れた人に対して行ったアンケートでは、「環境への負荷低減に貢献するため「見える化」ラベルを表示した農産物を購入したい」といった回答がありました。

このほか、ブース内に精米体験コーナーを設け、小型のもみすり機と精米機を使って、「もみ」から「もみ殻」と「米ぬか」を除いて「白米」にする作業を来場者に体験してもらいました。来場者からは、「ふだんの生活では精米することがないので、よい経験になった。」などと話がありました。

第42回土佐清水市産業祭来場者アンケート

【関連リンク】

第42回土佐清水市産業祭・第7回宗田節まつりを開催します!

https://www.city.tosashimizu.kochi.jp/kanko/news/21060.html(外部リンク)

みどりの食料システム戦略(農林水産省ホームページ)

https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/midori/

労力軽減のためにスマート農業を導入(有限会社北らいす)

- 撮影場所:高知県香南市

- 撮影日:令和7年11月27日

令和7年11月27日、高知県拠点は、香南市で水稲、施設トマト及び早掘りかんしょを生産している有限会社北らいすの北節子さん、和行さんとの意見交換を行いました。

同社は江戸時代から200年以上続く農家で、現在は、水稲を約50ヘクタール作付けしているほか、水稲の作業受託を延べ150ヘクタール余り行っており、担い手が減少している中、地域の農業を支える事業体として活躍しています。

農業従事者は家族3名と雇用者5名で、水稲の労働時間が少ない時期に早掘りかんしょの作業を行うなど、年間を通して農業に従事できるよう複数の作物を栽培しています。

近年は、ドローンの活用やトラクターに直進アシスト装置を装着するなどして、作業効率の向上と労力軽減を図るとともに、株式会社クボタの営農支援システム「KSAS(ケーサス)」により、ほ場ごとに農作業の進捗状況をパソコンやスマートフォンで確認して農作業計画に活用するなど、スマート農業を導入しています。

今後は、収量センサー付きコンバインで、ほ場ごとに水稲の収穫量を把握して次年産の施肥設計を行い、収量アップを図りたいと話されていました。

花を育種開発し魅力を発信中‼(有限会社見元園芸)

- 撮影場所:高知県高知市

- 撮影日:令和7年11月20日

令和7年11月20日、高知県拠点は、高知市春野で花き・野菜等の生産販売を行う有限会社見元園芸の代表取締役見元一夫さん、常務取締役見元大祐さんと意見交換を行いました。

同社は、150万鉢300種類の花苗・野菜苗をハウス1.2ヘクタール、露地1ヘクタールで栽培しています。花苗については、パンジー、ビオラ及びクローバーを中心に多品目を少量で生産しています。このほか、観葉植物、多肉植物なども生産されています。

花苗は県外の花市場への出荷を始めとして、県内では、直営店「トミーの庭」、スーパーの直売所や見元園芸のウェブサイトなどで販売されています。また、同社では、年間10品種ほどを育種により新たに開発して消費者のニーズに対応しています。

さらに、同社では、スマート農業の取組が進められており、露地しょうがの1ヘクタールのほ場では、令和7年からドローンによる防除に着手し、将来は社外での作業請負も視野に入れているとのことです。

常務取締役見元大祐さんは「幅広い年齢層へ植物の魅力を広めるため、インスタグラムやユーチューブなどSNSの活用に更に力を入れていきたい。」と話していました。

【関連リンク】

有限会社見元園芸ホームページ

https://mimoto-shop.com/(外部リンク)

「JA高知県安芸地区あき・あい・あい収穫祭」で農林水産施策をPR

- 撮影場所:高知県安芸市

- 撮影日:令和7年11月15日

令和7年11月15日、高知県拠点はJA高知県あき支所において開催された、「令和7年度 JA高知県安芸地区 あき・あい・あい収穫祭」に参加しました。

高知県拠点のブースでは、みどりの食料システム戦略を始めとした施策のポスターを展示したほか、野菜の摂取量を推定できる測定機器(ベジチェック®)を設置して、来場者に野菜の更なる摂取を呼び掛けるなどしました。

ベジチェックをした人からは「普段から野菜を多く食べているので良い結果が出てよかった」とか「野菜ジュースだけで十分足りていると思っていたが、測定結果は不十分であったため食事を見直したい」といった声が聞かれました。

安芸地区はなすなどの施設園芸が盛んな地区として知られています。

収穫祭では、地区内で生産されたなすやピーマンなどの農産物品評会が行われたほか、野菜の詰め放題や、米の入った袋を釣り上げるゲームなど様々な催しが行われ、集まった人々は思い思いにイベントを楽しんでいました。

また、祭りのフィナーレには、高知県内で恒例となっている餅投げが行われ、大勢の人が餅を手にしてお開きとなりました。

【関連リンク】

みどりの食料システム戦略(農林水産省ホームページ)

https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/midori/

ベジチェック(カゴメ株式会社)

https://healthcare.kagome.co.jp/service/vege-check(外部リンク)

本山町産業文化祭で農産物の環境負荷低減をPR!

- 撮影場所:高知県本山町

- 撮影日:令和7年11月15日

令和7年11月15日、高知県拠点は、本山町で開催された「第46回本山町産業文化祭」に参加しました。

文化祭会場では、町内の表彰事業や芸能の披露が行われたほか、本山町産の米を使ったおむすびや土佐あかうしの串焼きなども出店され、盛り上がりを見せていました。

高知県拠点のブースでは、「みどりの食料システム戦略」を始めとする農林水産施策や農産物の環境負荷低減の見える化についてパネル展示を行いました。

子育て世代の来場者が有機農産物などに興味を示して話を聞いていたのが印象的でした。

このほか、ブース内には小型のもみすり機と精米機を使ってもみすりと精米を体験するコーナーを設けました。

訪れた子供たちは、体験を通して、田んぼで作られた米がもみから白米になって食べられるようになるまで手間がかかっていることなどを学んでいました。

【関連リンク】

みどりの食料システム戦略(農林水産省ホームページ)

https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/midori/

備長炭の生産を持続可能にする山づくり(大月町備長炭生産組合)

- 撮影場所:高知県大月町

- 撮影日:令和7年11月11日

令和7年11月11日、高知県拠点は大月町で開催された「大月の製炭学習と里山への植栽事業」に参加しました。

この事業は、大月町における製炭を持続可能なものとするために大月町備長炭生産組合によって十数年以上にわたって行われています。

催しでは、児童・生徒を始めとする50名以上の参加者が、備長炭の原料となるウバメガシの苗木の植栽と来年以降に植栽するために、どんぐりをポットに埋める苗木づくりなどに取り組みました。児童らは、事務局からの説明を聞いてからあらかじめ掘られた穴に苗木を植えていきました。

組合の事務局長である中田巌さんは、「『資源を絶やさないために今できること』を子供たちに伝えて実践するこの事業が未来の担い手づくりにつながることを願っています。」と話していました。

組合では、これまでの活動が評価され、令和5年度に第10回ディスカバー農山漁村(むら)の宝アワードで優秀賞(コミュニティ・地産地消部門)と特別賞(山の神賞)を受賞しています。

【関連リンク】

大月町備長炭生産組合のホームページ

https://otsuki-binchotan.com/(外部リンク)

第10回ディスカバー農山漁村の宝(農林水産省のホームページ)

https://www.maff.go.jp/j/press/nousin/kouryu/231110.html

マグロまつりin大月町産業祭で「見える化」などの各施策をPR!

- 撮影場所:高知県大月町

- 撮影日:令和7年11月3日

令和7年11月3日、高知県拠点は、大月町で開催された「マグロまつりin大月町産業祭」に参加しました。

大月町で養殖された本マグロで作ったマグロ丼やマグロの切り身の販売。よさこい踊りなどのステージイベントや餅投げで大いに盛り上がったイベントでした。

高知県拠点は、「みどりの食料システム戦略」や農産物環境負荷低減の「見える化」についてパネルなどでPRを行いました。また、野菜の摂取量を推定できる測定機器(ベジチェック®)を使い、来場者に野菜の更なる摂取を促す働き掛けを行いました。

来場者は家族や知人と野菜の摂取量を測り合い、楽しそうに表示される測定値を競い合っていました。

【関連リンク】

みどりの食料システム戦略(農林水産省ホームページ)

https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/midori/

ベジチェック(カゴメ株式会社)

https://healthcare.kagome.co.jp/service/vege-check(外部リンク)

10月

税理士や公認会計士の農業研修に参加しました!

- 撮影場所:高知県高知市、香南市

- 撮影日:令和7年10月31日

令和7年10月31日、「(一社)全国農業経営コンサルタント協会 中四国支部研修会」が開催され、高知市(文化プラザかるぽーと)において、高知県拠点職員が「持続可能な農業構造の実現に向けて~新たな食料・農業・農村基本計画の概要~」と題し、講演を行いました。

同協会は、税理士や公認会計士で構成された組織で、農業経営指導や農用地に対する税務対策等に関する専門コンサルタントの養成や農業経営コンサルタントに対する事業活動等の支援を行っています。当日は、東京都、鳥取県、岡山県、広島県、山口県、香川県、高知県内の会員14名が参加し、参加者からは「非常に興味深く役に立つ内容だった。」との声がありました。

このほか、香南市にある井上ワイナリーのいち醸造所(以下、ワイナリー)において現地研修が行われ、高知県産ぶどうによるワインの製造工程を視察しました。同社のぶどう農場の一つである正光園では、平成25年に試験栽培を開始し、ワイナリーでは令和3年からワインの製造に取り組んでおり、少量多品目で試行錯誤を繰り返しながら、暖かい高知における製造方法を探求し続けていると聞きました。

なお、令和6年から始められた本研修は、ほかの地方での開催も含めて令和8年以降も継続される見込みとのことです。

【関連リンク】

(一社)全国農業経営コンサルタント協会

https://www.agri-consul.jp/(外部リンク)

井上ワイナリー株式会社

https://www.inoue-calcium.co.jp/inoue_winery/(外部リンク)

棚田キャンドルまつりで棚田の魅力を発信!(貝ノ川棚田保存会)

- 撮影場所:高知県津野町

- 撮影日:令和7年10月28日

令和7年10月28日、高知県拠点は、貝ノ川棚田を管理する「貝ノ川棚田保存会」の会長 大﨑 正さんらと意見交換を行いました。

貝ノ川棚田は、津野町貝ノ川地区にあり、つなぐ棚田遺産として認定されています。

同保存会は、27戸の農家で構成され、約5ヘクタールの面積でヒノヒカリなどを栽培し、主な活動として棚田オーナー制度の取組や棚田キャンドルまつりを主催しています。

棚田キャンドルまつりは、2009年から実施されており、令和7年は10月18日に開催されました。まつりの会場では、保存会のメンバーが、約5000本の手作りキャンドルスタンドを田んぼのあぜや道の脇に2日間かけて設置しました。まつり当日には、来場者によってキャンドルスタンドに明かりがともされ、来場した人々は、日が落ちるにつれて棚田全体が神秘的な光景となっていく様子に見入っていました。

大﨑会長は、「美しい景観を次世代に引き継ごうと始めた棚田キャンドルまつりは、準備は大変であるが、今後も続けていきたい。」と話されていました。

【関連リンク】

棚田地域の振興について(農林水産省のホームページ)

https://www.maff.go.jp/j/nousin/tanada/tanada.html

つなぐ棚田遺産~ふるさとの誇りを未来へ~(ポスト棚田百選)の実施について(農林水産省のホームページ)

https://www.maff.go.jp/j/nousin/tanada/tanadasen.html

“第20回大野見しんまいフェスタ”で「見える化」などの各施策をPR!

- 撮影場所:高知県中土佐町

- 撮影日:令和7年10月19日

令和7年10月19日、高知県拠点は中土佐町大野見地区において、「第20回大野見しんまいフェスタ」に参加しました。

大野見地区では四万十源流の豊かな水を利用した稲作が盛んです。イベントでは、大野見地区で生産された米のコンテストや、特産の新米、七面鳥炭火焼等の販売、ダンス等のステージ披露が行われるなど大いに盛り上がりました。

農政局のブースでは、「みどりの食料システム戦略」や農産物環境負荷低減の「見える化」について、パネルやパンフレットを用いて来場者に丁寧に説明しました。訪れた人には「農産物を主にどこで購入しますか」や「環境にやさしい農産物を購入していますか」などのアンケートを行いました。このほか、野菜の消費拡大を推進するため、野菜の摂取量を推定できる測定機器(ベジチェック®)を使って来場者に野菜の更なる摂取を促すなど働き掛けを行いました。

第20回大野見しんまいフェスタ来場者アンケート

【関連リンク】

第20回 大野見しんまいフェスタ開催!~今年もおいしいお米の季節がやってきました~

https://nakatosa.jp/event/%E7%AC%AC20%E5%9B%9E-%E5%A4%A7%E9%87%8E%E8%A6%8B%E3%81%97%E3%82%93%E3%81%BE%E3%81%84%E3%83%95%E3%82%A7%E3%82%B9%E3%82%BF%E9%96%8B%E5%82%AC%EF%BC%81%E3%80%80%EF%BD%9E%E4%BB%8A%E5%B9%B4%E3%82%82/(外部リンク)

みどりの食料システム戦略(農林水産省ホームページ)

https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/midori/

ベジチェック(カゴメ株式会社)

https://healthcare.kagome.co.jp/service/vege-check(外部リンク)

ミニトマト栽培で農福連携に取り組む(ましまファーム)

- 撮影場所:高知県佐川町

- 撮影日:令和7年10月17日

令和7年10月17日、高知県拠点は、佐川町でミニトマトの栽培に取り組むましまファームの真島知穂さんと意見交換を行いました。

高知市出身の真島さんは同じく高知県出身の夫、心さんと共に農業経営をしています。環境制御技術を導入した7.2アールのハウスでは、水と養分のみを通す特殊なフィルムを使うフィルム農法によるミニトマトの栽培に取り組んでいます。フィルムは害虫や病原菌を遮断できるため農薬の使用量を抑えることができるといいます。

今作については9月上旬頃に苗を定植済みで、最初の収穫は11月中旬頃から始まるとのことです。

また、元看護師の真島さんは、生きづらさを抱える方に寄り添いたいと農福連携に取り組んでいます。

真島さんは「農福連携はここ10年ほどで盛んになってきたが、まだまだ世間には十分認知されていない。地域に眠る人材は多く、各地域に障害者等を雇用する農家が増えれば農福連携が進む。自身もモデルとなり地域の関係者と協力して協議会なども推進し、世間へ発信しながら雇用の場を広げていきたい。」と熱い思いを語ってくれました。

【関連リンク】

ましまファームのホームページ

https://mashima-farm.wixsite.com/main(外部リンク)

高病原性鳥インフルエンザ対策訓練に参加しました

- 撮影場所:高知県四万十市

- 撮影日:令和7年10月15日

令和7年10月15日、高知県拠点は四万十市の幡多総合庁舎及び渡川第2緑地において、「令和7年度高知県高病原性鳥インフルエンザ対策訓練」に参加しました。

訓練は、養鶏場において鳥インフルエンザが発生した際の移動規制に係る実務的なものです。まず始めに幡多総合庁舎において、高知県の担当職員の指導の下、防護服を着用し、次に、渡川第2緑地において車両消毒の訓練を行いました。

車両消毒の訓練は、車両誘導係1名、記録係1名、車両消毒係2名の計4名のグループで行われ、参加した拠点職員2名は、車両誘導係と車両消毒係として作業しました。

高病原性鳥インフルエンザへの警戒が高まる時期を控え、発生した際の対応が円滑かつ確実に実施できるよう、実際の場面を想定した実動訓練を行い、運営体制や情報伝達方法の確認をすることができました。

【関連リンク】

鳥インフルエンザに関する情報(農林水産省ホームページ)

https://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/tori/

「幻の柑橘」直七の収穫が最盛期を迎えています!(直七生産株式会社)

- 撮影場所:高知県宿毛市

- 撮影日:令和7年10月10日

令和7年10月10日、高知県拠点は、収穫量が少なく「幻の柑橘」と呼ばれている「直七」(注)の加工を行っている直七生産株式会社を訪ねました。

直七は主に高知県幡多地域で生産されており、特に宿毛市では魚料理に欠かせない食酢として古くから愛され、大切に育てられてきました。

収穫された直七は、同社の施設に持ち込まれ、搾汁されます。果汁は大手メーカー等において酎ハイ、ポン酢、のど飴、グミなどの原料に使われています。

代表取締役の三松義高さんは、「昨年はカメムシの被害などで収穫量が減少したが、今年は例年並みの見込み。口当たりの良さと希少性によって人気が高まり、県内外から注文が増えている。たくさんの人に直七を味わっていただきたい。」と熱い思いを語られていました。

(注)直七は古くから幡多地域で栽培されている酢みかん。「魚料理には欠かせない」日常の食材で、広島県因島地方原産の「田熊スダチ」という品種で、かつて直七という魚商人が「魚にかけるとおいしい」と触れ回ったことからこの名が付いたといわれています。

9月

梼原町の桜(八重紅大島)の素晴らしさを世界に広げたい!(株式会社SAKURA club)

- 撮影場所:高知県梼原町

- 撮影日:令和7年9月9日

令和7年9月9日、高知県拠点は梼原町で八重桜を加工した商品を輸出している株式会社SAKURA club代表の中越孝子さんと意見交換を行いました。

中越さんと八重桜の出会いは、JA勤務時に上司から「新しい加工品を作る」というミッションを受け、八重桜がきれいに咲いているのが目に留まり桜茶を作ったことでした。

その後、JAを退職した中越さんは、八重桜の将来をJAから託されて1人で「桜club」を設立し、「桜の花ジャム」の製造・販売を始めました。令和2年より無添加に取り組み、「コンフィチュール」※を開発し、ジャムからパッケージなどもリニューアルし新発売を行いました。

中越さんは新たに開発した商品をコンテストに出品し、令和5年度までに開発した桜ライスプリン等が「にっぽんの宝物JAPAN大会」で準グランプリなどを受賞しました。くわえて受賞についてメディアに報道されたことがきっかけとなり、海外との取引が本格的に始まりました。

また、中越さんは若い人の流出を止め、町に人を呼び込みたいとの思いから、八重桜の花摘み体験を行っており、今後はインバウンドのツアーを町に呼び込み、体験型観光につなげたいと語っていました。

さらに、令和7年8月、訪れた人に楽しんでもらうために「桜畑のテラスカフェ」をオープンしました。店舗では土日限定で地元食材や有機野菜を使った旬のモーニングを提供するほか、桜を使ったメニューやスイーツを味わえるようにしています。

是非、梼原町まで足を運んで八重桜の加工品を味わってみてはいかがでしょうか。

※コンフィチュールとは、果物を砂糖や酢、油などに漬けた保存食で、フランス語の「コンフィット」に由来しています。

【関連リンク】

株式会社SAKURA clubのホームページ

https://sakura-club.co.jp/(外部リンク)

8月

規模拡大を行いながら担い手の育成に貢献(岡林裕人さん)

- 撮影場所:高知県香美市

- 撮影日:令和7年8月28日

令和7年8月28日、高知県拠点は、香美市で施設にらの生産に取り組む岡林裕人さんと意見交換を行いました。

岡林さんは25年前に親元就農し、就農当時の施設は70アールでしたが、規模拡大により、現在は施設2ヘクタール、露地30アールでにらを生産しています。

規模拡大に伴って雇用者等も増加し、現在は家族のほか、雇用者1名、特定技能外国人等5名及び学生アルバイト1名が従事しています。

また、岡林さんは、高知県指導農業士であることから、積極的に農業研修生を受け入れて、地域農業の担い手となる農業者の育成に取り組まれています。

岡林さんは、「今後も規模拡大を行いながら、引き続き農業の担い手育成に取り組んでいきます。」と話されていました。

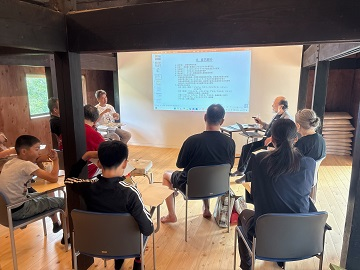

高知県立農業大学校への施策説明

- 撮影場所:高知県いの町

- 撮影日:令和7年8月27日

令和7年8月27日、中国四国農政局高知県拠点は、高知県立農業大学校2年20名に対して、環境保全型農業についての授業として「みどりの食料システム戦略」を中心とした施策説明及びグループ討議を行いました。

参加した学生からは「みどりの食料システム戦略などの施策によって日本の農業が支えられていることを実感できた。」「自分たちでもすぐに取り組めそうなことがたくさんあったので、実践しようと思いました。」等の感想が寄せられました。

また、5つのグループに分かれて行ったグループ討議では、「みどりの食料システム戦略の実現に向けて自分たちができること」をテーマにロジカルシンキングの手法を用いて話合いを行い、取りまとめの発表を行いました。

各グループでは、講義で学んだことを基に、様々な意見が出され、「自分では出ない考えを友達から聞けて楽しかった。」、「グループ討議を通じて色々と学ぶことができたし、自分なりの考えを発表することができていい機会になった。」との声が聞かれ、有意義な時間となりました。

【関連リンク】

みどりの食料システム戦略について(農林水産省ホームページ)

https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/midori/

高知県立農業大学校

https://www.nogyo.tosa.pref.kochi.lg.jp/?sid=2010 (外部リンク)

ママ友の力も借りてピーマンを栽培(国繁里奈さん)

- 撮影場所:高知県土佐市

- 撮影日:令和7年8月8日

令和7年8月8日、高知県拠点は、土佐市でピーマンの栽培に取り組む就農5年目の国繁里奈さんと意見交換を行いました。

国繁さんはお父さんが体調を崩されたことがきっかけで、農業を継ぐことを決意し、29アールのハウスを引き継いで子育てと両立しながらピーマンを栽培しています。

就農当初はアキマメを栽培していましたが、近年の温暖化の影響で収穫期間が徐々に短くなり収量も減ったため、県の農業振興センターやJA等へ相談して、夏の暑さに強いピーマンの栽培に3年前から取り組んでいます。

国繁さんは「農業は人手不足との話を聞くが、近所のママ友に声を掛ければ手伝いに来てくれる。私は基本的に毎日ハウスで作業をしており、ママ友にはパートやアルバイトとして好きな時間帯に作業をしてもらっている。将来はもう少し規模拡大をして経営も発展させたい。」と笑顔で話してくれました。

本町合庁プレゼンツ「夏休みこどもフェス」を開催!

- 撮影場所:高知県高知市

- 撮影日:令和7年8月6日

令和7年8月6日、高知地方合同庁舎(高知市本町)に入居する中国四国農政局高知県拠点、高知地方気象台、高知行政監視行政相談センター及びハローワークジョブセンターほんまちは、高知みらい科学館にて「令和7年度夏休みこどもフェス」を開催しました。

本イベントについては、主に夏休みの小学生を対象に、国の仕事を見て聞いて体験して楽しく学んでもらうプログラムを実施することで、国の機関が行っている様々な仕事を知り、社会の仕組みについて勉強する一つのきっかけとしてもらうことを目的として開催しています。

高知県拠点は、米の脱穀・籾すり・精米の工程を体験し、各工程でできた「籾、籾殻、玄米、白米、米ぬか」のサンプルを作成するコーナー、高知県の主な農産物のことがわかるパネル展示、記念撮影ができるフォトスポット、農林水産省公式YouTubeチャンネル「BUZZ MAFF」の上映や撮影など盛りだくさんの企画を用意しました。

参加した子供たちは、勢いよく脱穀したり、玄米と白米の違いを見比べたり、さらさらの米ぬかに触り「粉砂糖みたい、甘かったらいいのに」と楽しそうに感想を話してくれました。

【関連リンク】

中国四国農政局の「BUZZ MAFF(ばずまふ)」(農林水産省ホームページ)

https://www.maff.go.jp/chushi/pr/buzzmaff/index.html

高知県農村女性リーダーネットワーク大坪会長を訪ねました

- 撮影場所:高知県東洋町

- 撮影日:令和7年8月1日

令和7年8月1日、高知県拠点は、高知県農村女性リーダーネットワーク会長の大坪伊都美さんと意見交換を行いました。

大坪さんは令和元年8月に農村女性リーダー(注)に認定され、令和7年7月から同ネットワークの会長を務めています。また、東洋町で施設なす、施設トマト、水稲を栽培しており、訪れた当日は稲刈りに汗を流されていました。

意見交換の中で、地域の課題は生産者の高齢化と後継者不足だと大坪さん。地域内に担い手が少なく、昨今では隣接する徳島県から通って農業を行う方も出てきたとのこと。大坪さんは「同町には全国有数のサーフィンビーチがある。町の魅力を発信して人を呼び込み、農業の担い手にもなってもらいたい。担い手の確保には県域を越えた対応が必要になってくる。」と熱い思いを語られていました。

(注)農村女性リーダーとは、女性の視点を生かした農業経営や農村地域の活性化につなげるため、農業経営と農家生活の改善・向上に意欲的で、さらに後継者育成や地域振興等、農村地域づくりの中核となって活動が見込まれる女性農業者を農村女性リーダーとして県知事が認定するものです。(出典:こうち農業ネット)

7月

米をめぐる状況について、高知県農業経営サポート会議で講演

- 撮影場所:高知県高知市

- 撮影日:令和7年7月29日

令和7年7月29日、日本政策金融公庫高知支店で開催された「令和7年度第1回高知県農業経営サポート会議」において、高知県拠点の長谷川地方参事官が「米をめぐる状況について」と題し、我が国における米の状況及び今後の水田政策の方向性について講演を行いました。

参集したのは、高知県、農業会議を始め、農業者の経営を第一線でサポートしている県内金融機関や税理士の農業経営アドバイザーの皆さん約30名です。

高知県拠点は、今後も高知県農業者の経営安定に寄与できるよう同会議での情報提供及び支援に積極的に取り組んでいきます。

【関連リンク】

日本政策金融公庫のホームページ(農業経営アドバイザー制度)

https://www.jfc.go.jp/n/adviser/(外部リンク)

令和7年産早期米の進発式が行われました(高知県農業協同組合)

- 撮影場所:高知県高知市

- 撮影日:令和7年7月28日

令和7年7月28日、高知県農業協同組合は、高知市五台山の本所にて「令和7年産早期米進発式」を行いました。

この日、関西方面の卸売業者に向けて出荷された令和7年産の早期米は、極早生品種の「南国そだち」です。

高知県農業協同組合によると、「令和7年産早期米の生育状況は、3月中旬の気温が平年より大幅に低く経過したことから一部遅れがみられたものの、4月以降の気温が平年より高く推移したため、全般的に順調に生育している。」とのことでした。

島田代表理事組合長は、「消費者の皆さまに安全安心でおいしい高知県産米をお届けするとともに、農業の現状をお伝えし、再生産可能な米価形成への理解を得られるようしっかりと対応していきたい。」と挨拶しました。

高知県内の早期米は、「南国そだち」から「よさ恋美人」、「コシヒカリ」へとリレーをつなぎ、出荷の最盛期を迎えます。

【関連リンク】

JA高知県のホームページ

https://ja-kochi.or.jp/(外部リンク)

棚田アートで棚田の魅力を発信!(吉延営農組合)

- 撮影場所:高知県本山町

- 撮影日:令和7年7月24日

令和7年7月24日、高知県拠点は、吉延の棚田を管理する「吉延営農組合」の組合長 前田 博さんらと意見交換を行いました。

吉延の棚田は、本山町内にある他の棚田と共に棚田振興法による指定棚田地域に指定されており、また、つなぐ棚田遺産として認定されています。

同組合は、22戸の農家で構成され、約34ヘクタールの面積でヒノヒカリ、にこまるを生産されています。また、6年前から色付きの稲で絵を描く棚田アートを手掛けており、今年は5月下旬に、生産者と地域内外の子供たちが棚田の3か所に、赤、黄、紫など5色の苗を植えました。

7月現在、田んぼには、ヘビ、テントウムシ、ロケット、ホタル、トンボの図柄が浮かび上がっています。各図柄は、生産者自らがデザインをしており、田植えの前日に田んぼに下絵を描いて、5色の苗を配色どおりに植える作業を行い、今年は6月20日頃が見頃だったそうです。出穂前の8月上旬には、他の品種との交配を防ぐため刈り取られる予定です。

前田組合長は、「棚田アートが新聞で紹介されると見に来てくれる人が増える。今後は、都会の大企業と結びつき、棚田の景観も含め、棚田米を買ってもらえるような取組を行うなど棚田を守っていきたい。」と話されていました。

吉延の棚田で生産された米は、本山町のブランド米「土佐天空の郷」として、本山さくら市などで販売されています。

【関連リンク】

吉延営農組合のホームページ

https://yoshinobueinou.wixsite.com/my-site(外部リンク)

棚田地域の振興について(農林水産省のホームページ)

https://www.maff.go.jp/j/nousin/tanada/tanada.html

つなぐ棚田遺産~ふるさとの誇りを未来へ~(ポスト棚田百選)の実施について(農林水産省のホームページ)

https://www.maff.go.jp/j/nousin/tanada/tanadasen.html

地域の知恵や技術を学べる「しまんと分校」(特定非営利活動法人RIVER)

- 撮影場所:高知県四万十町

- 撮影日:令和7年7月22日

令和7年7月22日、高知県拠点は、四万十町で「しまんと分校」を運営している特定非営利活動法人RIVER理事の畦地履正(あぜちりしょう)さんと意見交換を行いました。

しまんと分校では、四万十川を始めとした地域の豊かな自然の中で暮らしに関わる知恵や技術を学ぶカリキュラムが用意されています。令和7年4月の開校以降、月1回、10名程度のゼミが計画されており、これまでに「山菜ゼミ」、「茶ゼミ」、「川えびゼミ」、「うなぎゼミ」が開催されました。

「しまんと分校」のゼミは、季節に応じて設定されたテーマについて地域の人から学ぶ「実技」と、国内外のスペシャリストから学ぶ「座学」がセットになった1泊2日のカリキュラムです。実技は自然の中にある現場において、座学は古民家をリノベーションした学舎において行われます。地元の人との交流を通して「地域の個性」や「地域の資源」について考えることができます。また、学舎の隣には宿泊所があり、窓から四万十の風景を楽しみながらゆっくりと過ごせるようになっています。

ゼミの参加者のほとんどが県外在住者で、中には福島県や東京都など遠方から参加されている方もいて好評を得ているとのことでした。

畦地さんは、四万十町の一次産業、二次産業と三次産業を有機的に結びつけ、多くの人に四万十町のファンになってもらい、地域を盛り上げていきたいと話されていました。

(注) 特定非営利活動法人RIVER提供の写真

【関連リンク】

しまんと分校のホームページ

https://shimantobunko.jp/(外部リンク)

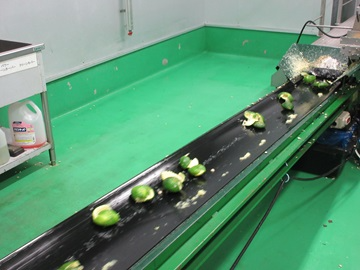

選果場への機械導入で作業効率アップ(合同会社公文)

- 撮影場所:高知県芸西村

- 撮影日:令和7年7月8日

令和7年7月8日、芸西村でピーマンの施設栽培に取り組む「合同会社公文」の公文基嗣さんと意見交換を行いました。

同社では低コスト耐候性ハウスにおいて水耕栽培を行っており、年間を通して安定して出荷を行うため、ハウスごとに定植時期をずらして栽培しています。

収穫されたピーマンは、同社の選果場において選別、袋詰め、箱詰めが行われ出荷されています。

出荷先の一つとして、東京都の市場があり、朝収穫したピーマンをその日のうちに空輸しています。

そのため、収穫から出荷までの作業を効率良く行う必要があり、同社では、全自動製函機や自動計量機などを導入して、作業時間を短縮しています。

公文さんは、「できるだけ作業効率を良くすること、また労力軽減となるように、今後も機械の導入や工夫を行っていきたい。」と話されていました。

【関連リンク】

合同会社公文のホームページ

https://kumon.jp.net/(外部リンク)

甘くておいしいトマト作りに奮闘中!(國森農園)

- 撮影場所:高知県日高村

- 撮影日:令和7年7月1日

令和7年7月1日、高知県拠点は、日高村でトマト生産に取り組む「國森農園」の國森友基さん・真弓さん夫妻と意見交換を行いました。

國森さん夫妻は、令和4年3月に関西から移住して日高村のトマト農家募集の地域おこし協力隊として着任し、その後、県の農業担い手育成センター、地域の先進農家の下で研修を受け、令和5年11月にハウスを確保して就農しました。現在33アールのハウスでシュガートマトを栽培しています。シュガートマトは全国でも屈指のフルーツトマトの産地として知られている日高村で誕生した高濃度フルーツトマトです。

生産されたトマトは主にJAに出荷されるほか、むらの駅ひだかなどの産直市での直販やインターネットを活用して通信販売されています。

友基さんは「全く農業のことを知らなかったので最初は就農に不安もあったが、就農した当初から近隣の先進農家や自分達よりも先に地域おこし協力隊で来られていた先輩農家にアドバイスをもらっており、大変助かっている。」「産地内の若い世代で、今後、栽培面積を広げながら産地を盛り上げていきたい。」と地域への感謝や今後の思いを話されていました。

【関連リンク】

國森農園のホームページ

https://kunifarm.theshop.jp/(外部リンク)

6月

土佐はちきん地鶏の消費拡大を目指す!!(株式会社むらびと本舗)

- 撮影場所:高知県大川村

- 撮影日:令和7年6月30日

令和7年6月30日、高知県拠点は、大川村の「株式会社むらびと本舗」の式地富雄さんらと意見交換を行いました。

同社では、土佐はちきん地鶏や大川黒牛を生産しています。今回は、土佐はちきん地鶏について、お話を伺いました。

土佐はちきん地鶏は、高知県で開発され、3種類の品種を掛け合わせる三元交配によって生産された肉専用種です。土佐九斤と大軍鶏を掛け合わせた九斤シャモの雄と白色プリマスロックの雌を交配させており、味、品質ともに優れています。

同社で孵卵から育成、出荷まで行っており、飼育は、鶏舎の1平方メートル当たりに8羽となるように管理されています。土佐はちきん地鶏は、ブロイラーと比べて、肉のうまみ・甘みが約2倍、余分な脂肪は3分の1という特徴があります。同社ではこれらの特徴を踏まえたPRに力をいれ、消費拡大を目指しています。

また、飼育を担当している式地さんからは、「一般的に鶏のムネ肉はパサつき感があるといわれますが、土佐はちきん地鶏のムネ肉はふっくらとして厚みがあり、食感にパサつきは少なく、もっちりとした弾力があって、おいしい」とのお話がありました。

土佐はちきん地鶏は、「一般社団法人大川村ふるさとむら公社」のホームページや大川村にある「村のえき結いの里」などで購入できます。

ぶんたんやゆず等を生産・加工・販売!(株式会社岡林農園)

- 撮影場所:高知県越知町

- 撮影日:令和7年6月23日

令和7年6月23日、高知県拠点は、越知町の「株式会社岡林農園」の岡林富士男さんらと意見交換を行いました。

同社は、8ヘクタールのほ場において、ぶんたん、ゆずなどを農薬を使わずに栽培し、青果を始め、果汁、ドリンク、ジャム、ゼリーなどの加工品を国内外に販売しています。

例年6月は、越知町の生産拠点においては、ほ場の草刈りや飲料の製造などが行われています。

「ぶんたんドリンク」などのかんきつ飲料は、風味が爽やかで、暑い日には冷やしてストレートやチューハイ、ハイボールに混ぜて飲むと最高とのことです。

このほか、インドネシアのスマトラ島において、利用されていなかったかんきつの加工技術の支援に関わった縁で、スマトラ島のコーヒー豆を輸入し、神奈川県横浜市に出店したカフェにおいて、インドネシアコーヒーとかんきつドリンクやスウィーツを提供されています。

岡林さんは、「今後もほ場の面積を増やして経営規模を拡大するなどを検討したい。また、コーヒーに関しては、いずれは現地のインドネシア人に来日してもらい、コーヒー豆の輸入販売やカフェの経営も任せられるようにしたい。」と語られていました。

【関連リンク】

株式会社岡林農園のホームページ

https://buntan-ok.com/(外部リンク)

お年寄りから子供たちへ受け継がれる昔野菜(四万十町)

- 撮影場所:高知県四万十町

- 撮影日:令和7年6月20日

令和7年6月20日、四万十町立十和小学校4年の総合的な学習の時間に、大道(おおどう)の「昔野菜」の種採り体験が行われました。

四万十町十和の奥大道地区では、「たかな・だいこん・かぶ」などの野菜が他品種と交配させない原種に近い形で栽培され、種が代々受け継がれてきました。このため、これらの野菜は、大道の「昔野菜」として地域の人々に親しまれています。

以前は10人程いた生産者が、今では1人だけになりました。このままでは生産者がいなくなり、種が絶えてしまうおそれがあります。そこで、野菜ソムリエ上級プロの資格を持つ方や地域おこし協力隊の方たちが協力し、大道の「昔野菜」を用いた「食育」が地元の小学校で行われるようになりました。

「食育」とは、様々な経験を通じて「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得し、健全な食生活を実践することができる人を育てることです。

なお、この取組は令和6年度までは昭和小学校で行われていましたが、学校の統合に伴い、今年から十和小学校で行われています。

当日は、児童8人が教室で関係者から地域で大切に受け継がれてきた「昔野菜」についての授業を受けました。その後、多目的ホールへ移動し生産者や関係者と一緒に横づちなどで種子の殻を割るなどの種採りを体験しました。

今後、児童たちは令和8年1月頃まで、畑づくり・種まき・収穫・調理・販売の体験を通して「食育」の学びを深めていきます。

【関連リンク】

食育の推進(農林水産省のホームページ)

https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/network/about/index.html

みんなで楽しく共食を!(6月は「食育月間」)

- 撮影場所:高知県高知市

- 撮影日:令和7年6月19日

6月は「食育月間」です。さらに毎月19日は「育=19」の語呂合わせから「食育の日」とされており、自分や家族の食生活を見直す機会となっています。高知県拠点においては6月19日を「弁当の日」として、職場に弁当を持ち寄り、みんなで共食をする取組を行っています。

共食とは、集まった人で食卓を囲んで、共に食べることをいいます。

家族が作ってくれた弁当、自分でこだわりを持って作った弁当など、人それぞれが美味しそうな弁当を持って集まりました。

みんなが集まって共食をしたことで、弁当作りの苦労話や世間話がにぎやかに続き、笑いの絶えないランチタイムとなりました。

【関連リンク】

「食育月間」について(農林水産省ホームページ)

https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/gekkan/

共食をするとどんないいことがあるの? (農林水産省ホームページ)

https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/evidence/togo/html/part4-1.html

統合環境制御システム及び自動選果機導入で労力軽減(合同会社歩)

- 撮影場所:高知県香南市

- 撮影日:令和7年6月12日

令和7年6月12日、香南市でフルーツトマトを施設栽培する「合同会社歩」の西内亘さんと意見交換を行いました。

同社の施設では、統合環境制御システムを導入しており、トマトの生育に最適な日射量や温度、二酸化炭素濃度を自動調節して管理しています。これにより、生育管理に係る労働時間は、同システム導入前に比べて大幅に軽減されています。

また、収穫したトマトは自社で選果されていますが、選果作業については自動化を順次進められています。選果機に外観確認用カメラや糖度計測器、ベルトコンベアを設置することで、手作業時に比べて格段に作業スピードが上がっています。

西内さんは、「繁忙期の選果に係る労働時間は1日当たり3時間から4時間は削減できたので、その分、トマトの生育管理に力を入れて生産量アップに努めていきたい。また、プライベートの時間も充実していきたい。」と話されていました。

【関連リンク】

合同会社歩のホームページ

https://ayumi.farm/(外部リンク)

5月

高知県立農業大学校への施策説明(いの町)

- 撮影場所:高知県いの町

- 撮影日:令和7年5月22日

令和7年5月22日、中国四国農政局は高知県立農業大学校において、園芸学科28名、畜産学科2名の新1年生を対象に「畜産・酪農をめぐる情勢」について説明を行いました。

なお、農業大学校側からは、国内の畜産の現状と課題を始め、国の施策や技術革新の方向性に加え、国際情勢を踏まえた講義にしてほしいとの要望を受け、講師は中国四国農政局生産部畜産課の職員が努めました。

学生からは、「畜産・酪農についての説明を受けて、しっかり学ぶことができました。ありがとうございました。」「畜産の産出額が多くて驚きました。」などの感想が寄せられました。

中国四国農政局は、令和7年8月に別のテーマで第2回目となる施策説明会を開催する予定です。

【関連リンク】

高知県立農業大学校のホームページ

https://www.nogyo.tosa.pref.kochi.lg.jp/?sid=2010(外部リンク)

畜産をめぐる情勢について(農林水産省ホームページ)

https://www.maff.go.jp/j/chikusan/kikaku/lin/l_hosin/index.html

4月

災害時用備蓄食料をNPO法人こうち食支援ネットに提供しました!(高知市)

- 撮影場所:高知県高知市

- 撮影日:令和7年4月30日

中国四国農政局は、備蓄の役割を終えた災害時用備蓄食料をフードバンク活動団体等に提供しています。今回、高知県拠点では、四国管内にある農政局の事務所及び事業所から集めたさんま缶詰60缶、さば缶詰72缶をNPO法人こうち食支援ネットに提供しました。

その後、食料・農業・農村基本計画の基本理念の中心に位置付けられた「食料安全保障の確保」につながる「食料の円滑な入手(食品アクセス)の確保」に関して、食料の寄付を通じたフードバンクやこども食堂等の取組について、地域の関係者が連携する体制づくりへの支援等の説明を行いました。

事務局長は「缶詰はすぐに食べることができるので大変ありがたい。備蓄の役割を終えた食料の提供ということは理解しているが賞味期限までもう少し日数に余裕があるとより有効に活用できるので、ご協力いただけたら幸いです。」と話されていました。引き続き、農政局としてもより円滑な提供に努めてまいります。

【関連リンク】

こうち食支援ネットのホームページ

https://kfsn.roufuku.com/(外部リンク)

“第12回宿毛まるごと産業祭”でみどり戦略をPR!

- 撮影場所:高知県宿毛市

- 撮影日:令和7年4月29日

「みどりの食料システム戦略」(以下、「みどり戦略」という)の取組として、令和7年4月29日、宿毛市で開催された「第12回宿毛まるごと産業祭」に参加しました。

前日の降雨が嘘のように晴れ渡った当日、屋外オープニング後、エンディング後のもち投げ、魚のつかみ取り、「小夏の個数、重量当てクイズ&小夏詰め放題!」及び特産品争奪〇×クイズ等の各種イベントが催され、飲食物等の出店者も76団体を数えており、おおよそ11,500人の来場者で大にぎわいの祭りとなりました。

高知県拠点のブースでは、「みどり戦略」に関するパネル展示及び農林水産業の普及促進を図ることを目的としたそれぞれのコーナーを設けました。

ぬりえコーナーでは、表面に「みどり戦略」の紹介、裏面にサステナブルをイメージしたキャラクターのぬりえチラシを配布し、ブース内では親子連れが色塗りを楽しんでいました。

また、パーラー(小型精米機)を使った精米体験コーナーでは、精米作業がどのように行われているか興味をもっていただき、体験した方からも非常に好評でした。

さらに、農林水産省公式You TubeチャンネルBUZZ MAFFコーナーでは、動画配信のほか来場者の方に参加していただき「みえるラベル」のPR動画撮影を行いました。

本祭りを通じて、「みどり戦略」の内容を広くアピールし、熱心な情報交換ができたことは、大きな成果となりました。

【関連リンク】

みどりの食料システム戦略トップページ(農林水産省のホームページ)

https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/midori/

【関連動画】

宿毛まるごと産業祭で「みえるらべる」をPRしてみた

「みえるらべる」高知県内で第1号!(よしい無添加農園)

- 撮影場所:高知県いの町

- 撮影日:令和7年4月16日

農林水産省の推進する農産物の環境負荷低減の取組「見える化」について、高知県内では初登録となった「よしい無添加農園」(以下、農園)のたまねぎが店頭に並んだという情報が入り、令和7年4月16日、収穫期のほ場を訪ねて吉井代表にお話を伺いました。

吉井代表と令和7年1月16日に意見交換を行った際、既に環境負荷低減に見合った農業に取り組まれていることを聞き、「見える化」の取組について説明しました。その後すぐに「温室効果ガス簡易算定シート」を使用して農園のたまねぎについて算定すると、温室効果ガスの削減貢献率が20%以上で星3つの結果となり今回の登録に至りました。

吉井代表は、農薬、肥料、畜産堆肥を使用しない自然栽培について「草と一緒に麦も生やしており、麦の根っこに豊かなフカフカの土が付いている」、「作物に虫が付くからと消毒を行うのではなく、作物に肥料を与えるから虫が付く」など、農業はまず土づくりであるとおっしゃっていました。

同日、販売先のグリーンマーケットMOA高知店を訪問すると、「みえるらべる」を貼った農園の「葉付き新玉ねぎ」が店頭に並んでおり、早速、購入して夕食のサラダにしてみたところ、緑色の葉の部分も自然の甘みがあり、とてもおいしかったです。

現在、拡大中の「見える化」の取組。皆さんも店頭で「みえるらべる」の商品を見つけたら、是非、購入して味わってみてください。

【関連リンク】

よしい無添加農園のホームページ

https://yoshiinouen.stores.jp(外部リンク)

体が喜ぶ農産物の自然栽培を追求(よしい無添加農園)

https://www.maff.go.jp/chushi/nousei/kochi/photo/06photo.html#k250116

見つけて!農産物の環境負荷低減の取組の「見える化」(農林水産省ホームページ)

https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/being_sustainable/mieruka/mieruka.html

お問合せ先

高知県拠点

〒780-0870

高知市本町4-3-41高知地方合同庁舎

電話:088-875-7236