フォトレポート(高知県)令和5年度

|

高知県拠点が携わった農林水産施策(会議、イベント等)や農山漁村の風景などを紹介しています。 |

3月

令和5年度四国四県農業法人協会研修会が開催される(高松市)

- 撮影場所:香川県高松市

- 撮影日:令和6年3月19日

|

|

令和6年3月19日、四国四県農業法人協会は香川県高松市で令和5年度四国四県農業法人協会研修会を開催しました。 |

最先端システムを導入した集出荷場でニラの安定的な生産・出荷を目指して!(JA高知県四万十野菜集出荷場)

- 撮影場所:高知県四万十町

- 撮影日:令和6年3月6日

|

|

四万十町に新しく誕生したJA高知県四万十野菜集出荷場を訪問し、意見交換を行うとともに施設の見学を行いました。 |

2月

有機野菜の産地創出で町を元気にする若手農業者の飽くなき取組!(四万十野菜(同)(四万十町))

- 撮影場所:高知県四万十町

- 撮影日:令和6年2月28日

|

|

令和6年2月28日、四万十町の四万十野菜合同会社を訪問し、濵﨑龍一代表社員と有機農業の現状や課題等について意見交換を実施しました。 |

「斗賀野地区農村環境を守る会」が中国四国農政局長賞を受賞!(多面的機能発揮促進事業)

- 撮影場所:高知県佐川町

- 撮影日:令和6年2月27日

|

|

令和6年2月27日、高知県拠点は、佐川町斗賀野地区「とかの集落活動センターあおぞら」において令和5年度多面的機能発揮促進事業中国四国農政局長表彰の表彰式を開催しました。 |

コンポスト肥料で資源循環(仁淀川下流衛生事務組合)

- 撮影場所:高知県土佐市

- 撮影日:令和6年2月21日

|

|

高知県土佐市近隣3市町村を管轄する「仁淀川下流衛生事務組合 衛生センター」では、し尿処理工程から発生する汚泥を再生利用し、たい肥化した有機質の肥料を「コンポストによどがわ(肥料成分 窒素6.0%、リン酸6.7%、カリ0.26%)」の名称で製品化し、1袋100円で配布しています。 |

しまんと流域農業organicシンポジウムが開催される!(しまんと流域農業organicプロジェクト協議会)(四万十町)

- 撮影場所:高知県四万十町

- 撮影日:令和6年2月20日

|

|

令和6年2月20日、しまんと流域農業organicプロジェクト協議会は四万十町十和地域で、しまんと流域農業organicシンポジウムを開催しました。 |

地域内の関係機関が連携し、持続できる地域づくりを目指す((一社)四万十農産、(株)サンビレッジ四万十(四万十町))

- 撮影場所:高知県四万十町

- 撮影日:令和6年2月15日

|

|

四万十町影野地区の(一社)四万十農産を訪問し、代表理事の浜田好清さん、理事の鈴木伸太郎さん、(株)サンビレッジ四万十代表取締役の浜田大彰さん、影野地区区長の浜田さんと、高齢化、人手不足が進む中での農地の維持、地域活性化等について意見交換を行いました。 |

出張講座で「日本農業の現状と課題」を学びました!(高知県立幡多農業高校 四万十市)

- 撮影場所:高知県四万十市

- 撮影日:令和6年2月14日

|

|

令和6年2月14日、中国四国農政局高知県拠点は、高知県立幡多農業高等学校のアグリサイエンス科1年生14名を対象に、「日本農業の現状と課題」と題し、みどりの食料システム戦略や新規就農支援、女性農業者の活躍について、出張講座を行いました。 |

1月

棚田の保全・PRを通じ、“天空の郷”を活性化「吉延営農組合」(本山町)

- 撮影場所:高知県本山町

- 撮影日:令和6年1月30日

|

|

令和6年1月30日、高知県拠点は、「指定棚田地域(※1)」でもある本山町の「吉延(よしのぶ)の棚田」を訪問し、棚田の保全を行う「吉延営農組合」及び「一般財団法人 本山町農業公社」と意見交換を行いました。 |

ハウスみかん農家のもとで若手職員が研修!(香南市)

- 撮影場所:高知県香南市

- 撮影日:令和6年1月26日

|

|

中国四国農政局では、新規採用職員及び入省5年目の職員を対象として、研修先農家の下で5日間寝食を共にしながら農作業実習等を行う「現場主義実地研修」を実施しています。 |

12月

明るい柳野を創る会が中国四国農政局「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」奨励賞を受賞しました

- 撮影場所:高知県いの町

- 撮影日:令和5年12月22日

|

|

令和5年12月22日、高知県拠点は明るい柳野を創る会を訪問し、中国四国農政局「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」奨励賞授与式を行いました。 |

一般社団法人エンジェルガーデン南国が中国四国農政局「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」奨励賞を受賞しました

- 撮影場所:高知県南国市

- 撮影日:令和5年12月19日

|

|

令和5年12月19日、高知県拠点は一般社団法人エンジェルガーデン南国を訪問し、中国四国農政局「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」奨励賞の授与式を行いました。 |

井上ワイナリー株式会社が中国四国農政局「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」に選定されました

- 撮影場所:高知県香南市

- 撮影日:令和5年12月19日

|

|

令和5年12月19日、高知県拠点は井上ワイナリー(株)を訪問し、中国四国農政局「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」選定証の授与式を行いました。 |

株式会社大宮産業が中国四国農政局「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」奨励賞を受賞しました

- 撮影場所:高知県四万十市

- 撮影日:令和5年12月15日

|

|

令和5年12月15日、高知県拠点は(株)大宮産業への中国四国農政局「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」奨励賞授与式を開催しました。 |

株式会社とおわが中国四国農政局「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」奨励賞を受賞しました

- 撮影場所:高知県四万十町

- 撮影日:令和5年12月15日

|

|

令和5年12月15日、高知県拠点は(株)とおわへの中国四国農政局「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」奨励賞授与式を開催しました。 【関連リンク】 |

農村交流施設「森の巣箱」運営委員会が中国四国農政局「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」に選定されました

- 撮影場所:高知県津野町

- 撮影日:令和5年12月14日

|

|

令和5年12月14日、高知県拠点は農村交流施設「森の巣箱」運営委員会への中国四国農政局「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」選定証授与式を開催しました。 |

1本の蔓に1玉だけ!「一果相伝(いっかそうでん)」メロンの生産(株式会社篤農(香南市))

- 撮影場所:高知県香南市

- 撮影日:令和5年12月8日

|

|

香南市の(株)篤農を訪問し、代表取締役の森岡健児さん、従業員の佐藤さんと、メロンの栽培方法等について意見交換を行いました。 |

耕作放棄地を再生し、有機農業に取り組む若手生産者の挑戦!(野菜屋けんちゃん(高知市))

- 撮影場所:高知県高知市

- 撮影日:令和5年12月6日

|

|

令和5年12月6日高知県拠点は、高知市春野町で耕作放棄地を借り受け、畑や水田を再生させながら有機農業を行う、長野さん(野菜屋けんちゃん)にお話しを伺いました。 |

「第7回高知オーガニックフェスタ」に参加しました!

- 撮影場所:高知県高知市

- 撮影日:令和5年12月3日

|

|

令和5年12月3日、高知市で開催された「第7回高知オーガニックフェスタ(主催:高知オーガニックフェスタ実行委員会)」会場は、有機農産物や環境に配慮した加工品を買い求める多くの来場者で賑わっていました。 |

11月

基盤整備を契機としたタマネギ大規模産地化事業への参画!!(株式会社岡田農園(南国市))

- 撮影場所:高知県南国市

- 撮影日:令和5年11月22日

|

|

南国市では現在、国営緊急農地再編整備事業による大規模な基盤整備が進められています。区画整備された広々とした農地で「地域で暮らし稼げる農業」の実現にむけ、地域農家と企業との連携による大規模露地園芸を推進する一環として、総合商社の双日(株)関連会社である双日農業(株)と(株)岡田農園を含む市内の生産者が出資し「双日土佐農人(株)」が設立され、タマネギの本格的な栽培がスタートしました。 |

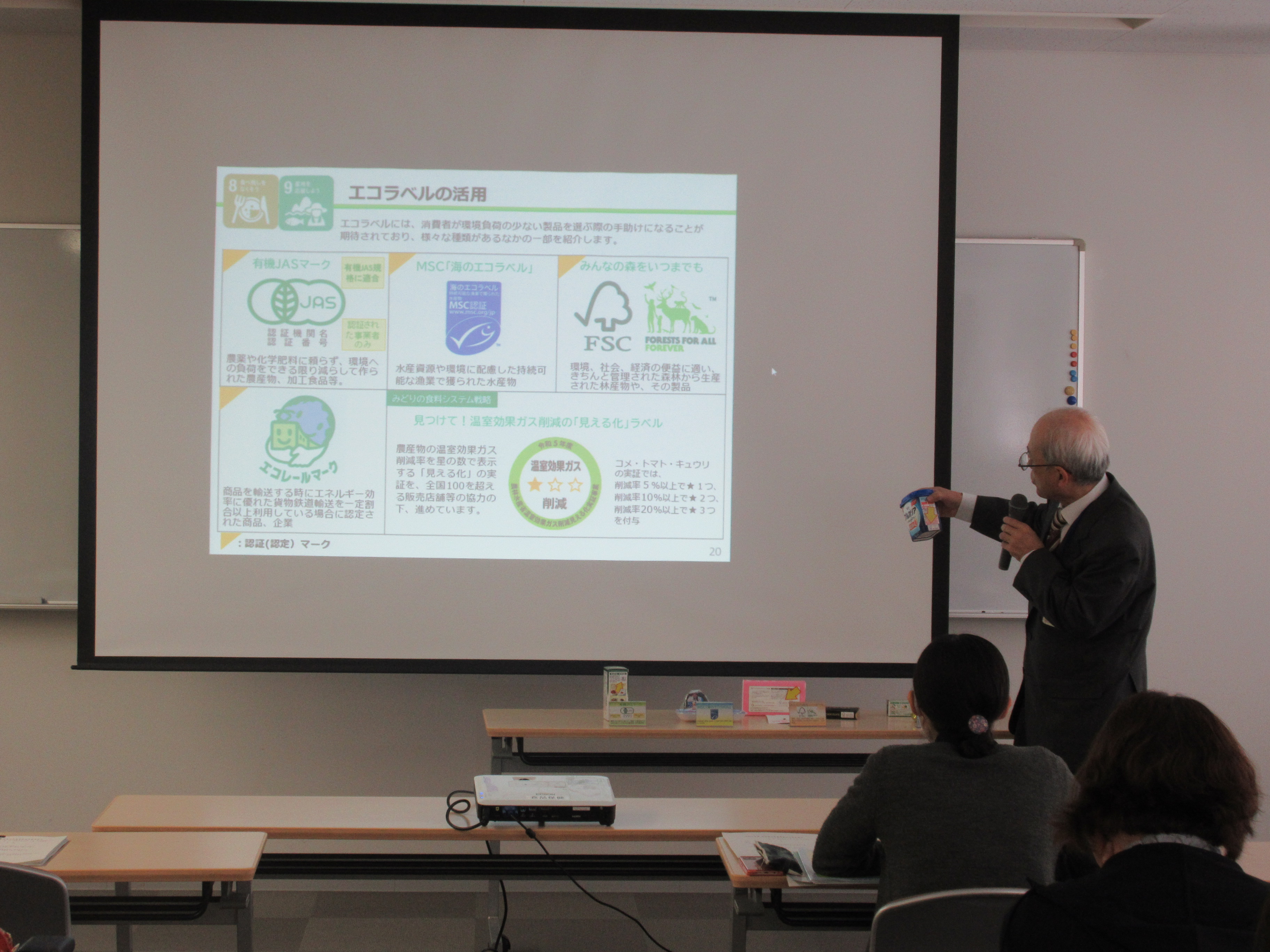

「食と農の知っ得講座」を行いました。( 令和5年度安芸管内栄養業務担当者研修会( 安芸市))

- 撮影場所:高知県安芸市

- 撮影日:令和5年11月17日

|

|

中国四国農政局は安芸福祉保健所から「食と農の知っ得講座」のご依頼をいただき、令和5年11月17日、「令和5年度 安芸管内栄養業務担当者研修会」において「持続可能な食を支える食育の推進」をテーマに出張講座を行いました。 |

寒暖差のある標高600メートルで育てた栽培期間中農薬・化学肥料不使用の野菜をお届けします(株式会社雲の上ガーデン(梼原町))

- 撮影場所:高知県梼原町

- 撮影日:令和5年11月15日

|

|

梼原町の株式会社雲の上ガーデンを訪問し、代表取締役の尾森昇兵さん、取締役員で奥様の沢智さんと栽培期間中農薬・化学肥料不使用の野菜の生産等について意見交換を行いました。 |

環境にやさしい持続可能な消費拡大に向けたスーパーの取組((株)サンプラザ)

- 撮影場所:高知県高知市、南国市

- 撮影日:令和5年11月10日

|

|

高知市弘化台にあるサンプラザ物流センターを訪問し、環境にやさしい持続可能な消費の拡大に向けた取組、中でも有機農産物等の取扱いやフードロス削減への取組について、お話を伺いました。 |

天敵昆虫は頼れる従業員!(かめのこ農園(土佐市))

- 撮影場所:高知県土佐市

- 撮影日:令和5年11月7日

|

|

令和5年11月7日高知県拠点は、土佐市宇佐町で天敵昆虫を利用し農薬を極力使用せずにピーマンを栽培している「かめのこ農園」を訪問し、農園の経営者である岡本さんと意見交換を行いました。 |

10月

地域の食品産業を担う学生に、みどりの食料システム戦略等を説明(高知県立高知農業高等学校(南国市))

- 撮影場所:高知県南国市

- 撮影日:令和5年10月30日

|

|

令和5年10月30日、高知県立高知農業高等学校において、食品ビジネス科の3年生30名と、リモート参加の1・2年生68人に対して「みどりの食料システム戦略及び食品製造・流通の情勢」の説明を行いました。 |

永年の統計調査に対するご協力に感謝。農林水産大臣感謝状を贈呈しました

- 撮影場所:高知県香南市

- 撮影日:令和5年10月20日

|

|

農林水産省では、毎年10月18日の「統計の日」に、永年にわたり農林水産統計調査にご協力をいただいた方々に感謝状を贈呈しています。 |

ポンカン畑を守り、地域を活性化させたい!(株式会社フクチャンFARM(東洋町))

- 撮影場所:高知県東洋町

- 撮影日:令和5年10月6日

|

|

東洋町の「(株)フクチャンFARM」を訪問し、代表取締役の山下龍造さん、取締役でもある奥様の美紀さん、社員の御処野さん(地域おこし協力隊からの移住)と意見交換を行いました。 |

高品質な果実がお客様に人気!(高知県秋季果実展示品評会)

- 撮影場所:高知県高知市

- 撮影日:令和5年10月6日

|

|

県内の果樹生産者で組織する高知県果樹研究協議会(事務局:JA高知県営農販売事業本部)は、「とさのさとアグリコレット」において「高知県秋季果実展示品評会」を開催しました。 |

9月

子育て世代や高齢者にも働きやすい農業環境を実践している女性農業者にお話をお伺いしました!

- 撮影場所:高知県高知市

- 撮影日:令和5年9月29日

|

|

令和5年9月29日、高知県拠点は高知県農村女性リーダーネットワークの会長、澤田藤代さんを訪問し、意見交換を行いました。 |

食・栄養のスペシャリスト「管理栄養士」を養成する高知学園大学に伺いました。

- 撮影場所:高知県高知市

- 撮影日:令和5年9月14日

|

|

令和5年9月14日、高知学園大学健康科学部管理栄養学科を訪問し、管理栄養学科生が参加するイベント「高知市SDGsイベントinイオン わくわく健康フェスタ ~全ての人に健康を~」において使用いただく食事バランスガイドの資料を提供するとともに、農と食に関する意見交換を行いました。 |

7月

早くも新米出荷!(令和5年産早期米進発式)

- 撮影場所:高知県高知市

- 撮影日:令和5年7月28日

|

|

7月28日、JA高知県統括本部において「令和5年産早期米進発式」が行われ、関係者によるテープカットのあと、トラックに積み込まれた高知県産の極早生品種「南国そだち」が出荷されました。 |

“夏休みこどもフェス”を開催しました!

- 撮影場所:高知県高知市

- 撮影日:令和5年7月26日

|

|

中国四国農政局高知県拠点は令和5年7月26日、高知みらい科学館において高知地方合同庁舎(高知市本町)に入居する中国四国農政局高知県拠点、高知地方気象台、高知行政監視行政相談センター及びハローワークジョブセンターほんまちと連携し、「令和5年度 本町合庁プレゼンツ 夏休みこどもフェス」を開催しました。 |

高知産ぶどうで高知のワインを!(井上ワイナリー株式会社)

- 撮影場所:高知県香南市

- 撮影日:令和5年7月18日

|

|

令和5年7月18日、中国四国農政局高知県拠点は香南市の「井上ワイナリー(株)」を訪問し、のいち醸造所の梶原英正所長にお話を伺いました。 【関連リンク】 |

枠にとらわれない自由な発想で!新しい農業の”カタチ”(中里自然農園)

- 撮影場所:高知県中土佐町

- 撮影日:令和5年7月14日

|

|

中土佐町において有機農業による野菜の生産・販売を営む「中里自然農園」を訪問し、中里拓也さん、早紀子さんご夫妻にお話を伺いました。 【関連リンク】 |

祝!生見オーガニックトマトファームが「令和4年度未来につながる持続可能な農業推進コンクール」中国四国農政局長賞を受賞されました!

- 撮影場所:高知県東洋町

- 撮影日:令和5年7月10日

|

|

中国四国農政局は、7月10日、生見オーガニックトマトファーム(以下「生見ファーム」という。)において、「令和4年度未来につながる持続可能な農業推進コンクール(有機農業・環境保全型農業部門)」に係る中国四国農政局長賞の表彰式を開催しました。 |

6月

次世代型ハウスでパプリカを栽培(株式会社南国スタイル)

- 撮影場所:高知県南国市

- 撮影日:令和5年6月21日

|

|

令和5年6月21日、中国四国農政局高知県拠点は南国市の農業生産法人「株式会社南国スタイル」を訪問し、意見交換を行うと共に次世代型ハウスの見学を行いました。 【関連リンク】 |

「弁当の日」の取組を実施しました。

- 撮影場所:高知県高知市

- 撮影日:令和5年6月19日

|

|

農林水産省では、食育月間の取組の一環として、6月19日を「弁当の日」として、弁当を持ち寄り、職場の仲間で共食をする取組を行っています。中国四国農政局高知県拠点でもコロナ禍でしばらく出来ていなかった本取組を数年ぶりに実施しました。 |

堆肥を使いやすく。加工用機械の製造メーカーと意見交換(株式会社ソイルファーム)

- 撮影場所:高知県四万十市

- 撮影日:令和5年6月12日

|

|

中国四国農政局高知県拠点は6月12日、農業用育苗培土製造機器・有機物炭化装置及びプラントの設計、製造、販売を行う、株式会社ソイルファームを訪問し、みどりの食料システム戦略の説明と意見交換を行いました。 |

地方応援隊が参りました!

- 撮影場所:高知県安田町

- 撮影日:令和5年6月5日

|

|

農林水産省では、国土交通省とともに「地方応援隊」を編成し、条件不利地域の市町村をサポートしています。各隊員は市町村における課題を具体的に整理し、その解決に向けた取組の方向性を市町村に提示するとともに、市町村職員と関係を構築し、地方応援隊が市町村にとって身近な相談窓口になることを目指しています。 |

農産物検査員育成研修生への制度説明

- 撮影場所:高知県南国市

- 撮影日:令和5年6月5日

|

|

中国四国農政局高知県拠点は6月5日、JAグループ高知農産物検査協議会が実施した令和5年度国内産農産物検査員育成研修会において、「経営所得安定対策等」及び「米トレーサビリティ法」の講義を行いました。 全体版一括ダウンロード(PDF:6,377KB) |

5月

地域防災フェスティバルで、災害に備えた家庭での食料備蓄を啓発

- 撮影場所:高知県奈半利町

- 撮影日:令和5年5月28日

|

|

中国四国農政局高知県拠点は、5月28日、南海トラフ地震や風水害を想定した高知県総合防災訓練・地域防災フェスティバルに出展し、「家庭での食料備蓄の重要性」について、実物の備蓄食料品やパネルの展示によりPRを行いました。 |

4月

高知平野で早期米の田植え始まる

- 撮影場所:高知県高知市

- 撮影日:令和5年4月4日

|

|

県中央部に位置する高知平野で、早期米の主要品種である「コシヒカリ」の田植えが始まりました。 |

お問合せ先

高知県拠点

ダイヤルイン:088-875-7236

メロンと鶴亀をイメージした「つるかめろん」

メロンと鶴亀をイメージした「つるかめろん」

春野菜が植えられた圃場の様子

春野菜が植えられた圃場の様子

ブースでのパネル展示の様子

ブースでのパネル展示の様子

タマネギ定植後のほ場の様子

タマネギ定植後のほ場の様子

高知県立大学島田准教授の講演

高知県立大学島田准教授の講演

食品ロスをなくそう!キャンペーン

食品ロスをなくそう!キャンペーン

天敵昆虫のカメノコテントウ

天敵昆虫のカメノコテントウ