フォトレポート(高知県)令和6年度

高知県拠点が携わった農林水産施策(会議、イベント等)や農山漁村の風景などを紹介しています。

3月

県西部で早期米の田植えがはじまっています。

- 撮影場所:高知県黒潮町

- 撮影日:令和7年3月25日

県西部の黒潮町大方で早期米の主要品種である「コシヒカリ」の田植えがはじまっています。

撮影した水田では、親子二人で手際よく苗を田植機へ積み込み、慣れた機械操作で田植えを行っていました。

農家の方にお話を聞くと「苗の生育はおおむね順調で、コシヒカリの田植え時期は平年並み」とのことです。

県中部を中心として、3月中旬から極早生品種の「南国そだち」や「よさ恋美人」の田植えが行われ、その後、主要品種のコシヒカリへ移っているところですが、当該地区周辺では撮影水田の田植えが最も早く、今後一面に広がりを見せる予定です。

第3回こうち農業女子交流会を開催しました!(高知市)

- 撮影場所:高知県高知市

- 撮影日:令和7年3月18日

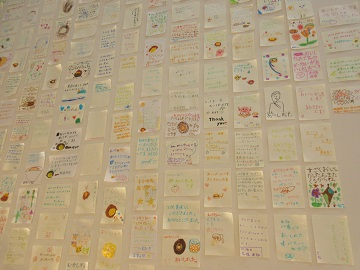

令和7年3月18日、高知県立県民文化ホールにおいて「第3回こうち農業女子交流会」を開催しました。

本交流会は高知県内の女性農業者同士の横のつながりを築き交流いただく場として開催しており、対面とオンラインのハイブリッド形式で21名のこうち農業女子に参加いただきました。

講演では、税理士法人刈谷&パートナーズ代表社員の刈谷敏久氏を講師にお迎えし、「会計で農業を強くする」と題し、「今どれくらい儲かっているか分からない」と農家の声をよく聞くが、それは会計の活用ができていないことであるので、決算書から「どれだけ儲かったか」、「収益性が良いか」等を分析して、前年と比較することが大事であるとの説明がありました。

また、グループ討議では5班に分かれて、女性農業者を増やすために必要なこと等のテーマで意見交換を行い、参加者から「意欲のある女性への支援が欲しい」、「農業法人などで雇用就農を増やして行く」等の意見がありました。

高知県拠点では、このネットワークをもっともっと拡大すべく、参加者を募集しています。今後も有益な交流の場となるよう、本交流会を企画してまいりますので、どうぞご期待下さい!

お問い合わせはコチラ↓

高知県拠点地方参事官室ホットライン

https://www.contactus.maff.go.jp/j/chushi/form/161211_9.html

【関連リンク】

「第3回こうち農業女子交流会」の開催について(プレスリリース)

https://www.maff.go.jp/chushi/press/kikaku/250228.html

【関連動画】

こうたろうキャスターが捌く「こうち農業女子が語る熱い思い」(公開2024年9月18日)

第1回みどり戦略学生チャレンジ中国四国地方ブロック大会授与式(高知商業高等学校)

- 撮影場所:高知県高知市

- 撮影日:令和7年3月17日

令和7年3月17日、中国四国農政局は「第1回みどり戦略学生チャレンジ中国四国地方ブロック大会」に応募の高知商業高校ジビエ商品開発・販売促進部を訪問し、「特別賞」の授与式及び意見交換を行いました。

同部は野生鳥獣による深刻な森林被害に向き合い、野生鳥獣をジビエとして利活用して「いただく」ことで森林保護を実現するとともに、販売活動を通して利益は保護団体へ寄付し、自らも森林保護活動に参加し持続可能な社会を目指しています。

ジビエを活用した同部の地域貢献の取組として、ペットフード事業、こども食堂の開催、高知市中央卸売市場での販売、期間限定の高校生ジビエ・レストランなどにチャレンジしています。

意見交換では、「地域との連携が大変だったが今年度からの森林保護活動や食育関連の事業では、地域のつながりで事業を成し遂げることが出来た」、「ジビエペットフードはお客様の要望により商品化し、人間が食べられない部位を利活用してフードロスの削減に努めている」などの発言がありました。

引き続き同部の想像力豊かな取組に期待するとともに、みどりの食料システム戦略の実現に向けて、将来を担う若い世代の環境に配慮した取組の輪を広げていきたいと思います。

【関連リンク】

高知商業高校ホームページ

https://www.city.kochi.kochi.jp/deeps/88/kochisho-h/(外部リンク)

令和4年度「第9回ディスカバー農山漁村(むら)の宝」特別賞

https://www.maff.go.jp/chushi/nousei/kochi/kochidis/attach/pdf/r04jirei-1.pdf

幻の柑橘「直七」の生産拡大に取り組みます!(直七生産株式会社)

- 撮影場所:高知県宿毛市

- 撮影日:令和7年3月12日

令和7年3月12日、宿毛市の直七生産株式会社を訪問し、意見交換を行いました。

宿毛市から市の特産品を作ってほしいと依頼されたことをきっかけに、幻の柑橘「直七」(香酸柑橘の一種で、正式名称は田熊スダチ)の生産を始めました。

生産量は順調に増え、令和元年には約300トンを収穫できるまでになりましたが、コロナ禍で3年間販売ができず苦労したそうです。その味が認められ需要が増えると、今度は異常気象やカメムシ被害により安定生産ができず、取引先からクレームを受けることもありました。

苦い経験を基に、役割分担を明確にするため、生産・加工・販売の部門分けを行うなど組織体制を見直しました。生産を担う直七栽培部会には、60名の生産者がおり、部会員同士で情報交換を行いながら収量の向上と品質の安定化に取り組んでいます。

安定した収量を確保するためには栽培面積の拡大が必要と言い、新規就農者へは、成木園地の分譲と栽培指導を行うことを提案する一方で、会社として新しい園地を確保して栽培面積を増やしたいと考えています。

【関連リンク】

宿毛市のホームページ

https://www.city.sukumo.kochi.jp/taberu_theater/calendar/autumn/5816.html(外部リンク)

風光明媚な大月町で一緒に炭焼きをしませんか!(大月町備長炭生産組合)

- 撮影場所:高知県大月町

- 撮影日:令和7年3月12日

令和7年3月12日、大月町備長炭生産組合を訪問し、事務局長の中田巌さんと意見交換を行いました。

現在、生産者は7名で、うち2名は県内、県外からの移住者です。若い人が多く、濵田組合長を中心に土佐備長炭を製造しています。

出荷先は東京のメーカーや卸問屋と飲食店等への直接販売です。備長炭の品質の良さ、ディスカバー農山漁村の宝の優秀賞を受賞したこともあり、当組合に対する信用が増したことで需要も増えていると話してくれました。

原料となるウバメガシの再生にも力を入れ、苗木の育成や植樹等に取り組み、資源循環利用による持続的産業の実現を目指しています。

近年、急速に大月町の主要産業になった炭焼き産業。原料の伐採依頼はあるものの炭の生産に携わる側の人手がないと言います。現在、大月町には空いている炭焼き窯もあるそうで、木を伐る人、炭を焼く人を募集しています。

【関連リンク】

大月町備長炭生産組合のホームページ

https://www.otsuki-binchotan.com/(外部リンク)

自然農業で中山間地域を盛り上げ中!(山下農園)

- 撮影場所:高知県本山町

- 撮影日:令和7年3月11日

令和7年3月11日、本山町でかんしょ・しょうがをはじめ約70品目の農産物を栽培する株式会社山下農園の山下代表を訪問し、意見交換を行いました。

山下農園では、農薬を使用せず自然を尊重しながら土を育て農産物を栽培し、販路の拡大など農家の経済性も高め、自然栽培を実践し、本山町の農業を盛り上げるため平成22年より新規就農者確保に向けた研修生の受け入れにも協力しています。

約5ヘクタールのほ場は農場長及び山下代表の2人で管理しており、出荷はお母さんと奥様が担当、種芋の植付けや収穫の繁忙期には知り合いの若手農業者等が手伝ってくれるそうです。

先代のお父さんから農園を受継いだ山下代表、今日も趣味のベースギターや家族との時間を大切にしながら地域とも連携し、楽しく農業に取り組んでいます。

【関連リンク】

山下農園のホームページ

https://yamashita-noen.com/natural/(外部リンク)

いずれは夫と一緒に観光農園を!(みさき苺園)

- 撮影場所:高知県大月町

- 撮影日:令和7年3月11日

令和7年3月11日、大月町のみさき苺園を訪問し、代表の吉原みさきさんと意見交換を行いました。

「研修中に低い棚で苦労したので、栽培ベンチは自分の身長に合わせて手作りで高くしています」と笑って話す吉原さんは、大阪府から大月町へ移住して農業を始めました。

当初は露地栽培を行っていましたが、思い通りにはいかず生活が苦しかったとか。

中古ハウスを修繕して始めたいちご栽培は今期が2作目になります。午前中に収穫し、午後はいちごの手入れ、夕方は一旦帰宅し家事をこなし、夜にパック詰め作業を行うと出荷は明け方になることもあるそうです。忙しい時期の睡眠は1から2時間と笑います。

今期は、高温の影響でベテラン農家でさえ収量を落とす中、持ち前の明るさと恵まれた体力で奮闘中です。

地域では、宿毛4Hクラブの副会長を担い、仲間と一緒に活動を盛り上げています。

農業経営が安定し軌道に乗れば夫と一緒に農業を行い、将来は観光農園を経営するのが目標と笑顔で話してくれました。

【関連リンク】

みさき苺園

https://www.instagram.com/misaki.strawberry.farm/(外部リンク)

人のつながりが地域を守る。(農事組合法人ふぁー夢宗呂川)

- 撮影場所:高知県土佐清水市

- 撮影日:令和7年3月11日

令和7年3月11日、土佐清水市の農事組合法人ふぁー夢宗呂川を訪問し、意見交換を行いました。

同法人は、平成13年の高知県西南豪雨災害を契機に発足した宗呂川流域にある3集落の集落営農組織を合併し、任意組織を経て、平成26年1月に設立されました。

同法人には、現在18名の組合員がおり、水稲(主食用米、飼料用米)を中心とした経営で地域の農地の約6割を担っています。全員が機械のオペレーターを務め、機械の修理も組合員が行っています。

農業以外にも出来ることは自分たちがやると地域の祭りや行事等にも中心となって取り組んでいます。

組織を継続していくために、若い人材を確保し、人が繋がることと、農作業を効率化するための基盤整備が必要だと話してくれました。

現在、特別栽培米の生産や、河川汚濁軽減を目的とした浅水代掻きにも取り組んでおり、みどり認定の取得に向けた検討を開始しています。

「みんなで考える有機農業セミナーin高知」を開催しました!

- 撮影場所:高知県高知市

- 撮影日:令和7年3月7日

令和7年3月7日、高知市にあるオーテピアにおいて高知県拠点主催のセミナーを開催しました。「みんなで考える有機農業セミナーin高知」~有機農業・農産物をもっと身近に~と題し、有機農業の現状や消費者の意識・購買状況について情報を提供し、高知県での有機農産物の生産と消費の拡大に向けた意見交換の場となりました。

セミナーは2部構成で行われました。第1部は、「有機農業をめぐる事情について」と、「消費者意識と行動実態、高知県における有機農産物の生産に係るコスト調査の結果報告」。第2部は、高知大学人文社会科学部の岩佐和幸教授をコーディネーターに、生産者、流通業者、消費者、行政によるパネルディスカッションを行いました。会場に詰め掛けた参加者からも活気あふれる発言があり、大いに盛り上がりました。さらにこのセミナーはオンラインでも配信され、全国で150名近い人が視聴しました。

農林水産省は、2050年までに有機農業の取組面積の割合を25パーセントに拡大する目標など、みどりの食料システム戦略の実現に向けた取組を行ってまいります。

【講演資料】有機農業をめぐる事情について(PDF : 2,356KB)

【関連リンク】

みどりの食料システム戦略のページ(農林水産省ホームページ)

https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/midori/index.html

高知県の環境に配慮した農作物取扱店マップ

https://www.maff.go.jp/chushi/nousei/kochi/toukei/bunseki.html#map2502

【関連動画】

第4回こうたろうキャスターが舞う「農政局職員が『見える化』をダンスでPR」(公開2024年10月6日)

充実した支援体制で、日本一のなす生産を支える!((株)アグリード土佐あき)

- 撮影場所:高知県安芸市

- 撮影日:令和7年3月6日

令和7年3月6日、安芸市でなす栽培での新規就農を目指す方を支援するJA高知県の出資法人「(株)アグリード土佐あき」を訪ね、樋口専務及びJA高知県安芸営農経済センターの市川課長並びに研修生の高橋さんと意見交換を行いました。

同法人は、県内でなす生産量が多い安芸地区において、なす農家で就農を目指す研修生の受入を目的に平成27年10月に設立されました。これまで研修を受けるにあたっては、安芸市から車で2時間位離れた四万十町の研修施設で3か月以上の研修を受ける必要があることから、安芸市周辺の方には負担になって研修を断念する方がいました。

その様な状況のなか、同法人は令和6年4月から施設園芸では県内2か所目(東部エリアでは初)の東部研修拠点として認定されました。

樋口専務は、就農準備資金等を利用できなかった就農希望者の受け入れと雇用型の研修制度を利用していた農家の負担軽減が可能となり、東部地域の就農希望者の研修が円滑になっていけばと思っている。市川課長は、東部に研修拠点ができたことで遠方の四万十町まで行くことが困難だった子育て世代等の研修生の負担軽減に繋がったと語っていただきました。

また、令和7年2月から研修を受けている高橋さんにお話を伺ったところ、子育て世代であるので、安芸市内で研修が受けられることは有難いと話してくれました。

【関連リンク】

(株)アグリード土佐あきホームページ

http://www.agleadtosaaki.ja-kochi.or.jp/(外部リンク)

地域の活性化を図り交流人口の増加を目指す!(岸本地区集落活動センター)

- 撮影場所:高知県香南市

- 撮影日:令和7年3月5日

令和7年3月5日、香南市の岸本地区集落活動センターを訪問しました。

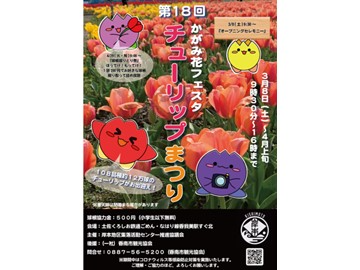

同集活センターは令和2年6月17日に開所し、集落活動サポート(ふれあいカフェ、出張カフェ)、安心安全サポート(カフェ開催を通じた高齢者の見守り活動)、観光交流・定住サポート(かがみ花フェスタの開催、空き家の活用促進)、農林水産物の生産・販売(空き農地の活用促進、農産物の活用研究)、まなび宿事業(各種教室の開催や体験事業)等の活動を行っています。

同集活センター推進協議会会長の矢野さんは、「今年で第18回目となる「かがみ花フェスタ チューリップまつり」を3月8日(土曜日)から4月上旬まで開催します。開設当時80名位であったボランティアも高齢化等により現在は13名位まで減少し大変であったが、108品種、12万本のチューリップがお出迎えするので、是非、足を運んで下さい!とご案内いただきました。

また、4月29日(祝日・火曜日)には、「球根掘りとり祭り」も開催されるので、こちらも是非、お楽しみに!

【関連リンク】

岸本地区集落活動センターホームページ

https://motto-kishimoto.com/(外部リンク)

2月

農業の有する多面的機能の発揮促進で優秀賞を受賞しました!(鞭地区資源保全クラブ)

- 撮影場所:高知県黒潮町

- 撮影日:令和7年2月28日

令和7年2月28日、高知県拠点は、令和6年度多面的機能支払交付金中国四国農政局長表彰において優秀賞を受賞した「鞭地区資源保全クラブ」を訪問し、黒潮町の鞭集会所にて表彰式を実施しました。

「鞭地区資源保全クラブ」は、高知県幡多地区の東部に位置し、温暖多雨で日照時間が長く農作物の育成が旺盛な地域にあり、主な農産物として、ニラ、ブロッコリー、葉タバコ、ラッキョウなどのほか、豊富な水資源により良質な米が生産されています。

過疎化や高齢化を背景に、地域資源の維持管理が困難となってきたことから、平成19年に活動を開始し、自治会、青壮年部、子ども会、非農業者等の多様な人材の参加により、農道及び水路の草刈りや泥上げ、遊休農地発生防止のための保全管理などの地域共同活動に取り組んでいます。

【関連リンク】

多面的機能支払交付金(農林水産省のホームページ)

https://www.maff.go.jp/j/nousin/kanri/tamen_siharai.html

1月

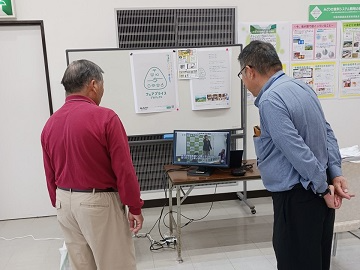

令和7年度農林水産関係予算のWEB説明会を開催しました!

- 撮影場所:高知県高知市

- 撮影日:令和7年1月29、31日

令和7年1月29日及び31日の2日間、中国四国農政局高知県拠点では、県内の市町村、県及びJA担当者等を対象に令和7年度農林水産関係予算に係るWEB説明会を開催しました。今後、県拠点ではこれら各種施策を総動員し、各関係機関と共に地域の課題解決に向けて取り組んでまいります。

また、農林水産統計の公表予定及び公表結果のお知らせ配信メールのサービスの登録についても周知を行いました。このサービスは、農林水産省の公表予定に掲載されている農林水産統計のうち、中国地域・四国地域及び地域内各県の統計値が取りまとめられたものです。是非、ご登録をよろしくお願いいたします。

【関連リンク】

令和7年度農林水産関係予算(農林水産省ホームページ)

https://www.maff.go.jp/j/budget/r7kettei.html

農林水産統計の公表結果のお知らせ配信メールサービス登録

https://www.contactus.maff.go.jp/j/chushi/form/82_240913.html

高知県立幡多農業高等学校で出張講座を行いました!

- 撮影場所:高知県四万十市

- 撮影日:令和7年1月27日

令和7年1月27日、中国四国農政局高知県拠点は、高知県立幡多農業高等学校アグリサイエンス科1年生11名を対象に、「日本農業の現状」と題し、始めに農業経営をめぐる情勢、みどりの食料システム戦略等を説明し、続いて高知県拠点が発信しているYouTubeチャンネルBUZZ MAFFを紹介しながらの出前授業を行いました。

受講後のアンケートでは「農業や農家の方の現状を知ることができて、自分にできることがあったらやりたいと思いました」「ドローンなどの機械を導入して作業の手間を何十時間も省けるとわかって感心した」「動画なども使ってくれて、面白かったし、農業の状況やこれからどうしたいかなどが詳しくわかった。」などの感想と共に「BUZZ MAFF見ます!」との嬉しい声が寄せられました。

【関連リンク】

高知県立幡多農業高等学校

https://www.kochinet.ed.jp/hatanogyo-h/(外部リンク)

みどりの食料システム戦略について(農林水産省ホームページ)

https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/midori/

【BUZZ MAFF】高知を愛しちゅう

https://www.youtube.com/playlist?list=PLVc03uX0IwZsFhy5CrW_6JrA_knuj1wne(外部リンク)

農林水産省、食品産業、その他施策に関する講義、説明を行います。ご希望があれば少人数でも構いませんのでご連絡ください。

↓

高知県拠点地方参事官室ホットライン

https://www.contactus.maff.go.jp/j/chushi/form/161211_9.html

長い歴史を持つ石積みの棚田風景をみんなで守る!(だんだんくらぶ)

- 撮影場所:高知県仁淀川町

- 撮影日:令和7年1月23日

令和7年1月23日、仁淀川町長者地区で、地域資源である棚田の景観を維持し地域の活性化に取り組む「だんだんくらぶ」を訪れ意見交換を行いました。

長い歴史をもつ長者の棚田は、農家の高齢化に伴い耕作放棄地が増加傾向にある中、平成15年に地元有志で「だんだんくらぶ」を発足させ、棚田の再生、棚田を活用したイベント等に取り組み、その後に開所した集落活動センター「だんだんの里」を活動拠点に、農家レストランの営業、棚田ブランドの特産品づくり、大学生と連携した交流イベントの実施等により、関係人口の創出拡大につなげています。

晩秋には、石積みの棚田の畔に2千個以上のキャンドルを灯す「長者DEキャンドルナイト」が開催され幻想的な風景を楽しむことができます。

山も星空も輝く「だんだんの里」を是非一度訪れてみてはいかがでしょうか。

【関連リンク】

だんだんくらぶのFacebook

https://www.facebook.com/dandanclub.tyouzya/

イノシシ、シカの被害対策をしています(鳥獣被害対策専門員:渡辺輝之さん)

- 撮影場所:高知県安芸市

- 撮影日:令和7年1月22日

令和7年1月22日、安芸市内のほ場にて、鳥獣被害対策専門員の渡辺輝之さんに鳥獣被害対策の状況についてお話を伺いました。

渡辺さんは、高知県から委託を受けて、令和元年からJA高知県安芸営農経済センター営農企画課に所属し、安芸市、芸西村、田野町、安田町、奈半利町及び北川村の鳥獣被害対策を担当しています。

昨年は、シカの被害にあったゆず畑の生産者から依頼を受けて、侵入防止柵及び監視カメラを設置しました。これまでイノシシの被害が無かった平地の畑において土が掘り起こされていることや、個体で行動していたサルを集団で見かけるなど、見回り活動で得られる被害情報も増えています。

高知県内では、16名の鳥獣被害対策専門員が活動されており、捕獲活動、防護柵の設置、被害防止計画に基づく被害防止施策の実施に取り組んでいます。

【関連リンク】

鳥獣被害対策コーナー(農林水産省のホームページ)

https://www.maff.go.jp/j/seisan/tyozyu/higai/index.html

お年寄りから子供たちへ受け継がれる昔野菜(四万十町)

- 撮影場所:高知県四万十町

- 撮影日:令和7年1月22日

令和7年1月22日、四万十町立昭和小学校で開催された昔野菜の収穫、調理実習に参加してきました。

9月に校庭の畑に種まきをした、たかな、だいこん、かぶは一部虫による食害もありましたが順調に生育し収穫期を迎えました。

「だいこんはまっすぐ上に引き抜きましょう!」

収穫作業に参加した児童5人は、地域のお年寄りや関係者からアドバイスを受けながら一つ一つ大事に収穫していました。

収穫したばかりの昔野菜を使った調理実習では、カレー、白和え、酢の物等を作りみんなでおいしくいただきました。

翌日行われた販売実習では、用意した昔野菜はすぐに売り切れとなったようです。

地域で受け継がれてきた昔野菜をこれからも地域に残していこうとする取組は、種を守り続けてきた人たちと触れ合う共同作業を通して、子供たちの心にしっかり刻まれたことだと思います。

【関連リンク】

9月の種まき体験のフォトレポート

https://www.maff.go.jp/chushi/nousei/kochi/photo/06photo.html#k240917

身体が喜ぶ農産物の自然栽培を追求(よしい無添加農園)

- 撮影場所:高知県いの町

- 撮影日:令和7年1月16日

令和7年1月16日、いの町でにんにく、しょうが、たまねぎなどを栽培する「よしい無添加農園」代表の吉井さんと意見交換を行いました。

同農園では生命力溢れる野菜を栽培するため、農薬、肥料、畜糞たい肥などを使用せず、土壌の力を生かした環境に優しい自然栽培に15年以上取り組まれています。

栽培から加工まで品質にこだわりできる限り吉井さん自身で行っていますが、繁忙期は障がい者雇用に協力することで農福連携にもつながっています。

また、みどりの食料システム戦略に係る認定制度や「見える化」、農林水産物・食品等の輸出促進等に向けてのGFP登録に関心を示され、前向きに取り組みたいと発言されました。

現在は個人で営農されていますが、耕作放棄地の増加にも危機感を持っており、地域農業の維持・発展に向き合う吉井さんに対して高知県拠点もサポートを行っていきます。

【関連リンク】

よしい無添加農園のホームページ

https://yoshiinouen.stores.jp(外部リンク)

先端技術で規模拡大を続ける元システムエンジニア!((株)はぐみ農園)

- 撮影場所:高知県安芸市

- 撮影日:令和7年1月14日

令和7年1月14日、安芸市で施設ピーマンを大規模生産している株式会社はぐみ農園を訪問しました。代表の西内さんは、富士通ブループ時代はシステムエンジニア、IBM時代はプロジェクト管理の仕事をしていましたが、平成19年に34歳でUターンして未経験で就農しました。

就農当時は約3アールの施設でしたが、規模拡大を行って現在施設ピーマン約1.6ヘクタールを中心に、きのこ類や露地ゆずの栽培も行っています。

また、規模拡大を行うなかで、国内だけでは人材確保が難しくなり、平成29年から外国人の受け入れを始めて、現在アジア3か国(ベトナム、インド、インドネシア)から12名を受け入れています。

西内さんは、高齢化が進む産地を維持していくには、従業員が成果を出せる労働環境の整備、ICT技術の導入及び規模拡大が必要と考え、1日の労働時間7.5時間を基本に、公務員並みの給料、週休2日制、有休休暇20日以上、産休及び育休の休暇制度を設け、作物の状態、気象データ及び施設内の環境データ等の各種データをリアルタイムに集約し、独自システムにより収穫前にある程度の収量予測等も行っています。

更に、南国市の国営ほ場整備地において、最新の設備と環境制御システムを導入した1.2ヘクタールの施設を建設中で、「今後は南国市で規模拡大を進めてスケールメリットを図っていきたい」と意気込んでいました。

【関連リンク】

はぐみ農園ホームページ

https://www.e-hagumifarm.com/(外部リンク)

12月

第10回こうち農林水産物等輸出促進連絡会を開催

- 撮影場所:高知県高知市

- 撮影日:令和6年12月25日

令和6年12月25日、高知県内の関係機関5組織(注)が一堂に会し、「第10回こうち農林水産物等輸出促進連絡会」を開催しました。

同連絡会は高知県産農林水産物・食品等の輸出促進のため関係機関で相互の情報共有を図り、輸出に取り組む事業者等の支援を行うことを目的としており、今年度は3回目の開催となりました。

各機関より独自の輸出支援策等について最新の情報提供があり、中国四国農政局経営・事業支援部からは輸出関連の令和6年度補正予算の概要を説明した後、意見交換が行われました。

意見交換の結果、高知県産農林水産物・食品等の輸出促進について、引き続き連絡会が軸となり関係機関と連携を図りながら取り組んでいくこととなりました。

注 高知県(産業振興推進部地産地消・外商課輸出振興室、農業振興部農産物マーケティング戦略課、水産振興部水産業振興課水産物外商室)、日本貿易振興機構高知貿易情報センター、日本政策金融公庫高知支店、高松国税局、中国四国農政局高知県拠点

【関連リンク】

こうち輸出支援策ガイドブック

https://www.maff.go.jp/chushi/nousei/kochi/yushutu/guide.html

GFP(農林水産物・食品輸出プロジェクト)(農林水産省ホームページ)

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/gfp/gfptop.html

お酒に関する情報(国税庁ホームページ)

https://www.nta.go.jp/taxes/sake/index.htm (外部リンク)

有限会社戸田商行が中国四国農政局「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」に選定されました

- 撮影場所:高知県土佐市

- 撮影日:令和6年12月18日

令和6年12月18日、有限会社戸田商行を訪問し、中国四国農政局「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」地方選定証授与式を行いました。

昭和36年4月創業の同社は、高知県産の木材から作る天然緩衝材「木毛(もくめん)」を製造していますが、時代とともに緩衝材の多くがプラスチック製で代替され同業者は激減し、現在は「日本で最期の専業の木毛製造企業」として伝統を継承しています。

近年は、杉・桧の枝葉や地域特産の文旦などの地域資源を有効活用した、エッセンシャルオイル等の製造販売も開始し、輸出にも取り組んでおられます。

当日は戸田代表との意見交換及び木毛製造工場見学も行い、同社の木毛に対する唯一無二のこだわりを実感しました。

同社は、木育活動や地域連携を図りつつ、持続可能な社会の実現を目指し世界に挑戦を続けます。

【関連リンク】

有限会社戸田商行ホームページ

https://www.toda-shoko.com/(外部リンク)

木材加工品等のラインナップ(有限会社戸田商行ホームページ)

https://www.toda-shoko.com/course/product/(外部リンク)

株式会社黒潮町缶詰製作所が中国四国農政局「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」地方奨励賞を受賞しました

- 撮影場所:高知県黒潮町

- 撮影日:令和6年12月17日

令和6年12月17日、高知県拠点は黒潮町役場にて、株式会社黒潮町缶詰製作所への中国四国農政局「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」地方奨励賞授与式を開催しました。

株式会社黒潮町缶詰製作所は、南海トラフ巨大地震で予測される日本一の津波高(34メートル)に対応する防災を考える中で、備蓄品を自ら作り、黒潮町が主体的に雇用の場を創出することを目的に平成26年に黒潮町と地元金融機関等の出資により第三セクターとして設立されました。

災害時の食の課題を聞き取り、「食物アレルギーのある人も皆でおいしく食べられる食事の提供」を商品開発の柱にして、高知県内の豊かな食材を多彩なレシピで缶詰に加工し、常温流通にて全国に展開しています。

また、江戸時代から生産が続く入野砂糖(黒砂糖)を一定量購入して原材料に使用するなど、伝統産業継承や入野砂糖の生産に携わる移住者の定着にも貢献しています。

今後は、缶詰という輸出向けの商品形態を活かした海外への展開を図っていきます。

【関連リンク】

株式会社黒潮町缶詰製作所のホームページ

https://kuroshiocan.co.jp/(外部リンク)

三原村集落活動センターやまびこが中国四国農政局「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」地方奨励賞を受賞しました

- 撮影場所:高知県三原村

- 撮影日:令和6年12月16日

令和6年12月16日、高知県拠点は三原村農業構造改善センターにて、三原村集落活動センターやまびこへの中国四国農政局「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」地方奨励賞授与式を開催しました。

三原村集落活動センターやまびこは、少子高齢化による急激な人口減少が進む中、村内14集落や他の諸団体などが意思統一を図り、「安心して生活できる村」のシステム作りを目的に平成26年に設立、平成30年に法人化しました。

店舗部のやまびこカフェではおかみさんたちが地元の食材で日替わり定食を提供、福祉支援部では村内初となるコインランドリーを運営するなど、地域の課題やニーズに応じて、福祉や産業といった様々な活動をしています。

持続可能な社会の実現を目指すトップランナーとして、楽しく元気に暮らせる生きがいづくりや生産活動を継続し、農村維持ができる村づくりに取り組んでいます。

【関連リンク】

三原村集落センターやまびこのホームページ

https://www.mihara-yamabiko.com/(外部リンク)

船戸活性化委員会「四万十川源流点」が中国四国農政局「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」地方奨励賞を受賞しました

- 撮影場所:高知県津野町

- 撮影日:令和6年12月16日

令和6年12月16日、高知県拠点は集落活動センターふなとにて、船戸活性化委員会「四万十川源流点」への中国四国農政局「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」地方奨励賞授与式を開催しました。

平成22年3月に船戸小学校が廃校となったことを機に地域活性化の取組が始まり、平成26年に船戸活性化委員会「四万十川源流点」が設立されました。平成30年には集落活動センターふなとを開所し、高齢者の見守りや防災活動、四万十川源流点周辺の景観の維持管理、豆腐や加工品の製造販売、宿泊施設「遊山四万十せいらんの里」の運営などを行っています。

また、四万十川源流点を活かしたイベント開催や地域で受け継がれてきた食や文化など、地域資源の魅力を発信しながら、地域内外との交流人口の拡大に地域が一体となって取り組んでいます。

「第8回高知オーガニックフェスタ」で有機農業をPR!

- 撮影場所:高知県高知市

- 撮影日:令和6年12月15日

令和6年12月15日、高知市の高知城丸の内緑地で開催された「第8回高知オーガニックフェスタ」に参加しました。

当日は、環境に配慮して栽培された農産物や加工品等を買い求める多くの来場者で賑わっていました。

高知県拠点は、みどりの食料システム戦略や有機農業等について理解の促進を図るため、パネル展示、パンフレット配布、動画再生により各種施策のPRを行いました。また、有機農産物等の消費動向に関するアンケートも行いました。

展示ブースには、多くの方が立ち寄ってくださり、「有機農産物や環境に配慮した農産物を購入できる店舗が増えてほしい。」「消費者へ周知・啓発を積極的に行い、有機農業が広がることを期待したい。」等のご意見をいただきました。

高知県拠点では今後も様々な機会を捉えて、消費者等に対して環境にやさしい持続可能な生産・消費の拡大や有機農業への関心を高めてもらうための取組を実施してまいります。

第8回高知オーガニックフェスタ来場者アンケート(PDF : 354KB)

【関連リンク】

みどりの食料システム戦略(農林水産省ホームページ)

https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/midori/index.html

有機農業関連情報(農林水産省ホームページ)

https://www.maff.go.jp/j/seisan/kankyo/yuuki/

環境に配慮した農作物取扱店マップ

https://www.maff.go.jp/chushi/nousei/kochi/attach/pdf/index-13.pdf

特定非営利活動法人とかの元気村が中国四国農政局「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」地方奨励賞を受賞しました

- 撮影場所:高知県佐川町

- 撮影日:令和6年12月12日

令和6年12月12日、特定非営利活動法人とかの元気村を訪問し、中国四国農政局「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」地方奨励賞授与式を行いました。

とかの元気村は、斗賀野地区の地域づくりのため活動する組織で平成17年に設立されました。平成29年の集落活動センター開所以来、あったかふれあいセンターのお助け大作戦」を毎年10月に実施。4から5名が班となって高齢者宅を訪問し、家主から事前に要望のあった作業(草刈り、家の中の清掃等)を行っています。直近のボランティアは何と90名にも!

また、この取組は町内で評価され、3年前から町内他の3地区のあったかふれあいセンターでも同様な取組が実施されるようになり、ボランティアによる共助の輪が広がっています。

同「あったかふれあいセンターとかの」の森田有紀コーディネーターは、「来年度は、中学生にも参加してもらえるよう、働き掛けたい。センターの利用者宅だけではなく、行政や社会福祉協議会とも連携し、支援が必要な世帯にも手が届くよう進めていきたい。」と話されており、更なる地域の活性化に取り組むとしています。

【関連リンク】

とかの元気村

https://tokanogenkimura.com/(外部リンク)

むろと廃校水族館が中国四国農政局「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」地方奨励賞を受賞しました

- 撮影場所:高知県室戸市

- 撮影日:令和6年12月11日

令和6年12月11日、高知県拠点はむろと廃校水族館を訪問し、中国四国農政局「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」地方奨励賞授与式を行いました。

むろと廃校水族館は、近年の人口減少・少子化・地方の過疎化により増えている廃校の活用案として、旧椎名小学校を改修し、平成30年4月に開館しました。

同水族館では、地元の定置網で獲れた売れない・食べられない・傷ついた未利用魚を中心に展示し、室戸の海の魅力を発信しています。

また、校舎を再利用している事を生かし、図書館・理科室・音楽室や教室をそのままの状態で解放されており、サメが泳ぐ姿を観察できる25メートルプールをそのまま利用した屋外大水槽、ウミガメの展示等、老若男女問わず楽しむことができます。

同水族館の若月館長は、「今後は、今まで来館された事のない県外の方へアピールを行っていきたい。体育館を改修し、来館者や地域の方々に活用してもらいたい。」と話されており、更なる地域活性化に取り組むとしています。

【関連リンク】

むろと廃校水族館(室戸市のホームページ)

https://www.city.muroto.kochi.jp/pages/page0343.php(外部リンク)

安芸「釜あげちりめん丼」楽会が中国四国農政局「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」地方奨励賞を受賞しました

- 撮影場所:高知県安芸市

- 撮影日:令和6年12月11日

令和6年12月11日、高知県拠点は安芸「釜あげちりめん丼」楽会を訪問し、中国四国農政局「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」地方奨励賞授与式を行いました。

安芸「釜あげちりめん丼」楽会は、安芸沖で豊富に獲れる新鮮で栄養満点で美味なシラスをはじめとする地域食材の良さをこじゃんと(すごくたくさんの意味)PRすること、及び消費拡大を図ることで、観光客の誘致、地域産業の振興等を図ることを目的に、平成22年に結成しました。

安芸市内の学校給食では、「毎月じゃこの日(15日)」にじゃこ料理が提供されており、同楽会では、小中学校への出前授業なども行っています。

また、四国B級ご当地グルメ連携協議会、全国地域おこしご当地丼会議に参加するなど、地域食材の良さをPRしています。

同楽会代表の仙頭さんは「今後は、当会メンバーとともに力を合わせて、移住や新たな雇用が生まれるよう、楽しみながら様々な活動を行っていくじゃこ」と話されており、更なる地域活性化に取り組むとしています。

【関連リンク】

安芸「釜あげちりめん丼」楽会のホームページ

https://www.akg-21.com/(外部リンク)

施設園芸界のパイオニア!大規模・ICT化で高収量を実現!(株式会社下村青果商会)

- 撮影場所:高知県南国市

- 撮影日:令和6年12月10日

令和6年12月10日、南国市で施設きゅうりの大規模生産をしている株式会社下村青果商会を訪問しました。

同社は、“農業こそ、ブルーオーシャンだ!”として、施設内の温度や湿度、二酸化炭素濃度等を測定する環境制御システムを導入した園芸施設1.2ヘクタールできゅうりを栽培し、この測定データを栽培管理に活用することで年間約400トンを収穫して、契約販売先の仲卸業者等へ出荷しています。更に、現在実施中の国営農地整備事業地区内において、2ヘクタールの次世代型園芸施設を準備中で、これにより全国最大規模を目指しています。

同社は、「新鮮で高品質なきゅうりを合理的な価格で消費者へ提供したいとの思いで栽培している。国内の生産者が減少するなか、国民に安定的に供給するために、次世代型園芸ハウスを整備して規模拡大を図り、きゅうりの供給量を増やしたい。」と意気込んでいます。

【関連リンク】

株式会社下村青果商会のホームページ

https://shimomura-seika.com/(外部リンク)

四万十町に新たな体験型の学びの場「しまんと分校」が誕生します!

- 撮影場所:高知県四万十町

- 撮影日:令和6年12月10日

令和6年12月10日、四万十町十和地区のしまんと分校で開催された「オーガニックゼミ」において、中国四国農政局生産部の青木一郎持続的食料システム戦略推進官が「みどりの食料システム戦略」と題し、講義を行いました。質問を受けながら進める対談形式で行ったことにより、受講者から様々な質問や意見が出され活発な講義となりました。

ゼミはしまんと分校連絡協議会が主催したもので、今回の「オーガニック」のほか、「川」、「くり」、「いも」等の四万十町の豊富な自然資源を活かした1泊2日のゼミを令和7年4月から本格実施していくそうです。

同協議会では単なる観光だけでなく、実技と座学を組み合わせたゼミを通じ、地元の人々と訪問者が交流する機会を大切にして「その土地の人に会いに行く」というヒューマンツーリズムを目指し取り組まれています。

なお、しまんと分校の校舎は、当省の農山漁村振興交付金(農泊推進事業)を活用し、古民家を改修したものです。

四万十町十和地区に新たに誕生した体験型の学びの場「しまんと分校」にご注目ください。

【関連リンク】

しまんと分校のFacebook

https://www.facebook.com/40010bunko/(外部リンク)

しまんと分校のインスタグラム

https://www.instagram.com/shimanto_branch_school/(外部リンク)

しまんと分校 校舎建設プロジェクト

https://congrant.com/project/shiminkaigi/12868(外部リンク)

集落活動センター四万川が中国四国農政局「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」地方奨励賞を受賞しました

- 撮影場所:高知県梼原町

- 撮影日:令和6年12月9日

令和6年12月9日、高知県拠点は梼原町役場にて、集落活動センター四万川への中国四国農政局「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」地方奨励賞授与式を開催しました。

梼原町四万川地区では、地区唯一のガソリンスタンドが廃業となったことから、地域住民が主体となって「できる事から進める」を合い言葉に、平成25年に「集落活動センター四万川」を立ち上げました。その運営母体として、住民が出資して「株式会社四万川」を設立し、ガソリンスタンド、小売業、葬祭事業など、地域のニーズに応えながら活動範囲を広げてきました。ガソリンスタンド併設の直販所のイートインスペースは、地域住民が日常会話を楽しみながら情報交換する憩いの場として機能しています。

また、令和3年10月には事業継続が困難となったキジ養殖事業を継承し、キジ小屋と加工施設を建設して販売を拡大するなど新たな事業に取り組んでいます。

今後は、住民自らが地域の未来を創出し、誰もが一定の収入を得ながら安心して暮らせる地域を目指していきます。

【関連リンク】

株式会社四万川のホームページ

https://ryoma-kiji.com/(外部リンク)

畑の生き物や環境にやさしい農業への転換(りか農園)

- 撮影場所:高知県南国市

- 撮影日:令和6年12月5日

令和6年12月5日、南国市で栽培期間中農薬・化学肥料不使用で野菜を生産しているりか農園を訪問しました。

同農園は、4年前に畑の生き物や環境にやさしい農業をしたいと思い、慣行栽培から栽培期間中農薬・化学肥料不使用の農業へ転換し、オクラ、葉にんにく、だいこん、ほうれんそう等の多品目を栽培しています。

収穫した野菜は、高知市の池公園で毎週土曜市に開催されている高知オーガニックマーケットでの販売のほかに、流通業者や個人商店へ出荷しています。

同園の中村氏は、「どの野菜・栽培方法が当園の畑に合っているのか研究しながら栽培しています。畑での作業から出荷まで大変ですが、畑でいろいろ作業している時が幸せです。」と笑顔で話してくれました。

【関連リンク】

りか農園ホームページ

https://rikafarm.stores.jp/(外部リンク)

11月

“第41回土佐清水市産業祭”でみどり戦略をPR!

- 撮影場所:高知県土佐清水市

- 撮影日:令和6年11月30日

「みどりの食料システム戦略」(以下、「みどり戦略」という)の取組として、令和6年11月30日、土佐清水市で開催された「第41回土佐清水市産業祭」に参加しました。

当日は、あしずり太鼓の演舞に百年フードにも認定された宗田節の削り節体験や削り節競争、ダンス、閉会時の餅投げ等各種イベントが催され、飲食物等の出店者も74店舗を数えており、おおよそ10,000人近くの来場者で大賑わいの祭りとなりました。

高知県拠点のブースでは、「みどり戦略」を紹介するパネル展示、農林水産業の普及促進を図ることを目的とした動画再生及びチラシ配布を行いました。また、表面に「みどり戦略」の紹介、裏面にサステナブルをイメージしたキャラクターのぬりえチラシでは、ブース内で色塗りを楽しむ親子連れの方もいました。

また、パーラーを使った精米体験コーナーでは、精米作業がどのように行われているか興味をもっていただき、体験した方からも非常に好評でした。

本祭りを通じて、「みどり戦略」の内容を広くアピールし、熱心な情報交換が出来たことは、大きな成果となりました。

【関連リンク】

みどりの食料システム戦略について(農林水産省のホームページ)

https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/midori/

農業に関心のある税理士や公認会計士に今後の農政を講演!

- 撮影場所:高知県高知市、南国市

- 撮影日:令和6年11月29日

令和6年11月29日、高知市文化プラザかるぽーとで開催された「(一社)全国農業経営コンサルタント協会 中四国支部研修会」において、高知県拠点の近藤地方参事官が「我が国の農林水産業をめぐる課題と施策」と題し、講演を行いました。

同協会は、税理士や公認会計士で構成された組織で、農業経営指導や農用地に対する税務対策等に関する専門コンサルタントの養成や農業経営コンサルタントに対する事業活動等の支援を行っています。

参集したのは、東京都、鳥取県、岡山県、広島県、山口県、香川県、高知県内の会員10名で、現地研修は今回は初めてとのこと。

また、講演の前には南国市のAitosa(アイトサ)株式会社を訪問し、高知県が開発したIoP(注)クラウド(SAWACHI)を活用し、モニタリングやデータの蓄積・分析等による「データ駆動型農業」により、長年の経験と勘に頼らない農業を行っている超先進的次世代施設園芸(ししとう)の視察も行われました。

(注)IoPとは、Internet of Plantsの略で、栽培ハウス内の環境データや作物の生育状況等を見える化し、生産者間で共有するシステムです。

【関連リンク】

(一社)全国農業経営コンサルタント協会ホームページ

https://www.agri-consul.jp/(外部リンク)

Aitosa株式会社ホームページ

https://www.aitosa.com/(外部リンク)

若手職員とフルーツトマト農家との意見交換!(佐川町)

- 撮影場所:高知県佐川町

- 撮影日:令和6年11月28日

令和6年11月28日、佐川町でフルーツトマトを生産している農家を訪問しました。中国四国農政局では毎年若手職員を各県拠点に派遣し、5日間の研修を行っております。この日は、高知県拠点で研修中の入省2年目の職員を交えて意見交換を行いました。

同町は隣接する日高村と共に県内でも有数のフルーツトマトの産地として知られています。例年11月中旬から翌年6月頃までが収穫時期ですが、今年は成熟が遅く、収穫は先になるそうです。

意見交換では、農業は暑さ、寒さが体にこたえるため季節によって作業時間を工夫していることや、後継者不足の問題について話してくれました。

局ではデスクワーク中心の業務に従事している職員にとって、現場の生産者の話を聞く貴重な機会となりました。

研修中の職員は、「この経験を、今後の業務に生かしていきたいです。」と感想を述べ、決意を新たにしていました。

新規就農者をがっちりサポート!(黒潮町農業公社)

- 撮影場所:高知県黒潮町

- 撮影日:令和6年11月26日

令和6年11月26日、一般社団法人黒潮町農業公社を訪ね、事務局長の篠田真也さんと意見交換を行いました。

黒潮町農業公社は、担い手の確保、栽培技術の向上及び産地の維持を目的に平成25年4月に設立されました。これまで14名の研修生を受入れ、12名が就農しています。

研修期間は2年間となっており、現在2名の研修生がハウスを1棟ずつ担当し、きゅうりを栽培、栽培管理のほか、ほ場管理、施設管理及び簿記研修の指導を受けています。

確定申告の時期になると申告書類の準備をするため、卒業生が公社に集合してにぎやかになると目を細めていました。

今後は、研修体制を強化して研修生受入れ数を増やすとともに、就農者の所得向上を図っていきたいと話してくださいました。

魅力あるココ(中山間)にこだわるのは訳がある!((有)はたやま夢楽(むら))

- 撮影場所:高知県安芸市

- 撮影日:令和6年11月22日

令和6年11月22日、安芸市畑山で地鶏「土佐ジロー」を飼育・加工・販売している有限会社はたやま夢楽(むら)の小松圭子さんを訪ね、意見交換を行いました。

土佐ジローは、高知県畜産試験場が開発した卵肉兼用品種で、高知県特産の土佐地鶏の雄とアメリカ原産のロードアイランドレッドの雌を交配して作られた一代雑種で、高知県内の認定生産者70戸程が飼育している地鶏です。

安芸市畑山は急激に住民が減少している集落ですが、そこで暮らすために小松さんの夫の靖一さんが「畑山で生き残るための産業になるかも知れない」と大工から転身して、令和元年から土佐ジローの飼育を始めました。土佐ジローの出荷体重は1.5キログラム程の比較的小柄な地鶏ですが、飼育期間は150日程と長く、熟成した濃いうまみとしっかりした歯ごたえが特徴で、噛めば噛むほど深いうまみが広がることから、同社では主に肉用をメインに飼育しています。

平成16年に農業法人「はたやま夢楽」を設立し、「はたやま憩いの家」の指定管理者となって、親子丼や炭火焼きなどを提供し年間利用者も7,800人を超えましたが、施設の老朽化等から令和4年2月、「はたやま憩の家」から100メートル程奥に、新しい宿として「ジローのおうち」をオープンさせました。

小松さんは、「コロナ禍でのオープンは大変であったが、1年数か月で宿泊者は1,000人を超えた。これまで企画してきた体験メニューなどを充実させて、限界集落であっても農山漁村が生み出してきた本物の農産物を追求することで、活路は開ける」と力強く語られていました。

あなたも、道中、携帯がつながらないほど、異次元に迷い込んだような錯覚を起こす?

まさに山間部にある「ジローのおうち((注)携帯OK!)」で、ココでしか得られない様なモノを味わってみては?

【関連リンク】

(有)はたやま夢楽ホームページ

https://tosajiro.com/(外部リンク)

高知県土佐ジロー協会(外部リンク)

https://tosajiro-kyoukai.jp/(外部リンク)

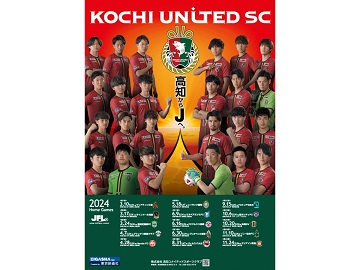

SNSが繋いだ高知ユナイテッドSCとのコラボ(旭フレッシュ株式会社)

- 撮影場所:高知県高知市

- 撮影日:令和6年11月22日

令和6年11月22日、高知市土佐山のJA高知市土佐山支所農産物集荷貯蔵所(以下、「貯蔵所」という。)において「株式会社 高知ユナイテッドSC(以下、「高知ユナイテッド」という。)」と、コラボしている「旭フレッシュ株式会社(以下、「旭フレッシュ」という。)」の工場長 仁井田 誠さんにお話を伺いました。

貯蔵所には、高知市土佐山ゆず生産組合の組合員(栽培面積60ヘクタール、組合員約185名)から大量のゆずが集荷され、貯蔵所内の貯蔵庫で搾汁後、果汁は旭フレッシュ製のぽん酢などに加工され、搾汁後の皮についても品質に応じて、料理やオイルなどに利用されるそうです。

「ゆず香る3部作」として人気の「芋けんぴ・のど飴・入浴剤」を高知ユナイテッドと、コラボで商品化した経緯について尋ねたところ「SNSで偶然、高知ユナイテッド営業担当が旭フレッシュの商品とコラボしたいとつぶやいていたのを見かけて、こちらから連絡を取ったのがはじまり」だとか。

さらに今後のゆずの展開についても、引き続き商品開発を進めて、第4、第5の商品を考えていくとのことですので、今後も両者のコラボから目が離せません。

【関連リンク】

みどりの食料システム戦略について(農林水産省のホームページ)

https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/midori/

「高知ユナイテッドSC」ホームページ ゆず商品

http://kochi-usc.jp/news/news-44135/(外部リンク)

【関連動画】

【高知ユナイテッドSC】第7回地元サッカークラブの農業への取組

(公開2024年11月30日)

風光明媚な山里の抱える課題と奮闘!(集落活動センター「氷室の里」)

- 撮影場所:高知県いの町

- 撮影日:令和6年11月21日

11月21日、さわやかな秋晴れのもといの町の集落活動センター「氷室の里」(平成28年3月開所)を訪問し、関係者と意見交換を行いました。

運営母体の「越裏門(えりもん)・寺川地区村おこし協議会」は地域の過疎高齢化を何とかしようと昭和63年に設立されました。地域伝統の氷室(冬にできた氷や雪を夏まで保存するための室で、古くから伝わる自然の冷蔵庫)を集落活動センターの名称として、原木まいたけをはじめとしたきのこ類の栽培・販売、仁淀ブルー体験博のイベント協力(まいたけ収穫体験や森林軌道アドベンチャー実行)など、特産物や観光資源の強みを生かして地域活性化に取り組んでいます。

当日は、毎年1月から7月の期間で殺菌、植菌、培養、完熟の作業を行うまいたけ栽培施設と、なめこの原木栽培ほ場を見学しました。

同地区は過疎高齢化が進み、数年後の活動継続にも危機感を募らせており、伝統の「氷室まつり」も従前と同様の開催は困難となったため、規模を小さくした新たなイベントを検討しているとのことでした。

氷室や原木きのこ栽培、仁淀川流域の仁淀ブルー、UFOライン(町道瓶ヶ森線)などの豊かな地域資源や地域おこし協力隊の定住率が高い強みを生かして、この地域がどうしたら元気に存続できるのか、引き続き皆さんと一緒に考えていきたいです。

【関連リンク】

集落活動センター「氷室の里」のインスタグラム

https://www.instagram.com/himuro.sato/(外部リンク)

地域の農地・農業を守り、環境に優しい米づくり!((公社)香南市農業公社)

- 撮影場所:高知県香南市

- 撮影日:令和6年11月20日

令和6年11月20日、(公社)香南市農業公社の事務局を訪ね、意見交換を行いました。同公社は市町村合併前の香我美町において設立された(一社)香我美町農林業公社を基に、市町村合併や公益事業への展開により、現在の公益社団法人となりました。

主な取組としては、農作業受託、農業生産(水稲)、市研修ハウスの維持管理等で、平成29年度から市内の小中学校、幼稚園、保育所向けの給食用米の生産・販売、また、令和6年8月8日に締結された香南市と大阪府泉大津市との農業連携協定の一環として、泉大津市の給食やマタニティ応援プロジェクト、介護予防で使用するお米を慣行栽培ではなく、農薬や化学合成肥料を5割以下に低減した特別栽培米で生産し販売を始めました。

「年々、農作業受託の依頼も多くなり人手不足等で作業は大変であるが、もっと特別栽培米の生産を増やして、遊休農地の解消や農家収入の向上に取り組んでいきたい」との使命感により、地域農業が守られていることを実感いたしました。

【関連リンク】

(公社)香南市農業公社ホームページ

https://konancity-nougyou.org/(外部リンク)

みどりの食料システム戦略について(農林水産省のホームページ)

https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/midori/

全国に高知県産柑橘の魅力を知ってもらいたい!(千光士農園)

- 撮影場所:高知県安芸市

- 撮影日:令和6年11月20日

令和6年11月20日、JA高知県安芸地区果樹部本部部長を務めている千光士尚史さんを訪ね、意見交換を行いました。

千光士さんは高知県東部にある安芸市を中心に、ゆず・土佐文旦・ポンカン等、多品種の柑橘を露地で栽培されており、ほ場では自動草刈機等を導入しているものの、昨今の猛暑で防除作業が大変であることや、ゆず栽培を止める生産者から園地を継承してほしいとの依頼も年々多くなってきたことから、ドローンを導入し作業の効率化を図りたいと話して下さいました。

また、某大手飲料メーカーでは、青果として販売できない高知県産ポンカン(もちろん千光士さんも!)の規格外品をモッタイナイとして10月末から商品化し、期間限定で販売中ですので、皆さんぜひ味わってみてください!

【千光士農園ホームページ】

https://senkoji.official.ec/(外部リンク)

生産性の向上を進め、自然災害対策も見据える!(高知県農村女性リーダーネットワーク・泥谷会長)

- 撮影場所:高知県土佐清水市

- 撮影日:令和6年11月19日

令和6年11月19日、高知県農村女性リーダーネットワーク会長を務めている泥谷通代さんを訪ね、意見交換を行いました。泥谷さんは平成24年2月に農村女性リーダー(注)に認定され、令和6年7月から同ネットワークの会長を務めています。

泥谷さんは土佐清水市で施設きゅうりを栽培していますが、生産性を向上させるために、設定温度により天窓、内張り及びサイドの開閉を自動で行うよう自動開閉機をリース等で設置していました。施設内の環境制御は電気を使用していることから、令和6年11月9日に四国内で発生した大規模停電(約36万5千戸が停電)もあったことから、次は自然災害等のリスクに備えて自家発電機を整備したいと抱負を語ってくれました。

また、忌引き等を含め農家が休みを取る際に代わって収穫等の農作業を行う人を派遣する制度(農業ヘルパー制度)があれば人手確保に対する不安が解消されること、農業用資材費や物価の上昇に比例した農産物価格となる仕組みを作って欲しい等、農政における様々な課題について貴重な話を伺うことができました。

(注)農村女性リーダーとは、女性の視点を生かした農業経営や農村地域の活性化につなげるため、農業経営と農家生活の改善・向上に意欲的で、さらに後継者育成や地域振興等、農村地域づくりの中核となって活動が見込まれる女性農業者を農村女性リーダーとして県知事が認定するものです。(出典元:こうち農業ネット)

「第45回本山町産業文化祭」でみどり戦略等をPRしました!

- 撮影場所:高知県本山町

- 撮影日:令和6年11月17日

令和6年11月17日、本山町の吉野川ふれあい広場をメイン会場として開催された「第45回本山町産業文化祭」に参加しました。

高知県拠点のブースでは、みどり戦略、日本の食料自給率、有機農業等についてパネル展示、パンフレット配布、動画再生により施策のPRを行いました。

農林水産省公式ユーチューブ「ばずまふ」で高知県拠点が取り組んでいる「ちゅうちゅうNEWS」の動画再生では、地域農業者とのコラボ動画を鑑賞した来場者から「えい取組だと思います」との嬉しいお褒めの言葉も頂きました。

来場者は数々の出店の美味しい食べ物に舌鼓をうったり、会場ステージでは本山町民表彰をはじめとする各種表彰式、本山姫流太鼓の演技、お笑いライブショーなどのイベントも開催され、思い思いに秋の一大行事を楽しんでいました。

高知県拠点では、地域でのイベント等の機会を捉えて、来場者に対して「環境に配慮した持続可能な生産・消費」への関心を高めてもらうよう取組を行っています。

【関連リンク】

みどりの食料システム戦略について(農林水産省のホームページ)

https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/midori/

JA土佐くろしおの“JAまつり”でみどり戦略をPR!

- 撮影場所:高知県須崎市

- 撮影日:令和6年11月17日

みどりの食料システム戦略の取組として、令和6年11月17日、須崎市のJA土佐くろしお本所で開催された「JAまつり2024」に参加しました。

当日は、花取り踊り、農産物展示品評会、餅投げ、吹奏楽コンサート等多彩なイベントが催され、多くの人々で賑わいました。

高知県拠点のブースでは、みどりの食料システム戦略の紹介を中心としたパネル展示、チラシ配布、動画の再生による施策紹介を行いました。チラシの裏面を利用したぬり絵を楽しむ親子連れ等が訪れ、パネルや動画にも興味を持ってくださいました。

高知県拠点は、みどりの食料システム戦略や環境負荷低減に取り組む農業者等の取組を広く周知し、消費者等の皆さんの理解増進に繋がることを目的に、県内各地で行われている産業祭等の地域イベントに参加しています。

【関連リンク】

みどりの食料システム戦略について(農林水産省のホームページ)

https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/midori/

「JA高知県安芸地区 あき・あい・あい収穫祭」でみどり戦略をPR!

- 撮影場所:高知県安芸市

- 撮影日:令和6年11月16日

令和6年11月16日、JA高知県あき支所において開催された、「令和6年度 JA高知県安芸地区 あき・あい・あい収穫祭」に参加しました。

高知県拠点のブースでは、みどりの食料システム戦略の紹介を中心としたポスター展示、チラシ配布、動画再生による施策及び当県拠点発信のYouTube(高知を愛しちゅう)紹介を行いました。同収穫祭のその他のブースでは、農産物品評会・即売会、当拠点同様に塗り絵をしたりハーバリウム作成のワークショップ、米釣りゲームや金魚すくい等の催しが盛大に行われる中、来場者の皆さんは熱心に当ブースのポスターや動画を見られていました。

高知県拠点は、みどりの食料システム戦略等を広く周知し、消費者等の皆さんの理解増進に繋がることを目的に、県内各地の地域イベントに参加しています。

【関連リンク】

みどりの食料システム戦略について(農林水産省のホームページ)

https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/midori/

農と関わりながら生きるライフスタイルを実践(鈴木弥也子さん)

- 撮影場所:高知県中土佐町

- 撮影日:令和6年11月15日

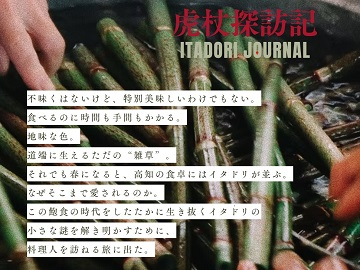

神奈川県から移住し、令和4年3月から中土佐町地域おこし協力隊員として活動をされている鈴木弥也子さんを訪ね、意見交換を行いました。

鈴木さんは、「イタドリの加工品の製造、販売促進や地域の情報発信」のミッションを受け、集落活動センターのイタドリの加工作業に参加しています。令和6年6月からは、イタドリを高知県内の飲食店に持参し、その店独自のレシピで調理を依頼して、全国的にはほとんど知られていないイタドリの郷土料理等をウェブサイトで発信する「虎杖探訪記(いたどりたんぼうき)」の掲載を始めています。

今後も、移住のきっかけとなった中土佐町の有機農園を手伝いながら、イタドリを通じて高知の食文化や食のあり方を探求するとともに、都市部の食や、それを支える地方農業の現状を鈴木さんの視点で書くことを通して発信していきたいと話してくださいました。

(注)イタドリとは、道端や野山に生える多年草植物で、春に旬を迎え、特に高知県では食用として出荷・加工販売をしています。

【関連リンク】

「虎杖探訪記(いたどりたんぼうき)」

https://www.itadorijournal.com/(外部リンク)

インスタグラム

https://www.instagram.com/itadori_journal/(外部リンク)

仁淀ブルーの畔でくつろぎを!(山村自然楽校しもなの郷)

- 撮影場所:高知県仁淀川町

- 撮影日:令和6年11月12日

令和6年11月12日、仁淀川町下名野川地域の「集落活動センター山村自然楽校しもなの郷」を訪れ、施設を管理する中西代表と意見交換を行いました。

下名野川地域では、廃校となった小学校の灯をつないでいこうと地域住民の力で「宿泊交流施設」を立ち上げ、地域の新たなコミュニティ活動の場、県内外から訪れる観光客との交流の場として活用されています。年間の宿泊客は1千人を超え、インバウンドも約1割に上ります。

施設周辺では、地域の農産物を副原料としたクラフトビールの醸造・販売を行うBLUE BREWのほか遊歩道や公園(キャンプ場)が整備され、地域住民による河川の清掃活動等により、美しい仁淀ブルーを望む景観が保たれていて癒しの場として快適な空間が整っています。

みなさんも、しもなの郷でゆったりとした時間を過ごしてみませんか。

【関連リンク】

集落活動センター 山村自然楽校しもなの郷ホームページ

https://shimona23.com/(外部リンク)

真っ赤におこる土佐備長炭のごとき情熱を持った人たち!(大月町備長炭生産組合)

- 撮影場所:高知県大月町

- 撮影日:令和6年11月11日

令和6年11月11日、大月町で開催された「製炭学習と里山への植栽活動」に参加しました。地元小学生16名や高校生16名を始め、協力団体や行政機関等が集まり、参加人数は過去最高の60名以上となりました。

主催者の大月町備長炭生産組合 中田事務局長等から開会スピーチや説明を受けた後、植栽地のある里山へ移動しました。里山では高校生と小学生がペアを組みウバメガシの苗の植樹を行いました。高校生が優しく小学生に手ほどきするなど微笑ましい光景でした。

昼食は、濵田組合長の炭窯で土佐備長炭を使ったバーベキューでエネルギーをチャージし、午後からは苗木づくりにチャレンジしました。県職員からポットを利用した苗木づくりの仕方を教わった高校生の皆さんは作業を分担しながら手際よく作業に取り組んでいました。

備長炭製炭業をサスティナブルな産業として確立させるため、未来の担い手を中心とした地域の共同活動を通して原料に使用するウバメガシの再生産に取り組み、森林環境教育をも展開する大月町備長炭生産組合の今後ますますのご活躍を期待しています。

なお、大月町備長炭生産組合は令和5年「ディスカバー農山漁村の宝」で全国選定され、優秀賞と特別賞をダブル受賞されました!

【関連リンク】

大月町備長炭生産組合のホームページ

https://otsuki-binchotan.com/(外部リンク)

第10回ディスカバー農山漁村の宝(農林水産省のホームページ)

https://www.maff.go.jp/j/press/nousin/kouryu/231110.html

子どもたちの未来のために(株式会社こころざし)

- 撮影場所:高知県高知市

- 撮影日:令和6年11月11日

令和6年11月11日、高知市帯屋町の「株式会社 こころざし」の副代表 日野 愛子さんと意見交換を行いました。

当施設は、人道支援を活動の根幹としており、文化振興、伝統芸能の支援、農業振興などその活動は多岐に渡っています。

施設の2階にある「organic restaurantこころ」では、施設内全ての水を浄水しており、食材は農薬・除草剤・化学肥料等不使用で主に高知県産の野菜・ジビエを使っています。また調味料は、アレルゲンとなる可能性のあるもの(小麦・砂糖・大豆・乳製品・卵)や化学調味料などの添加物を一切使用せず調理しているようです。

さらに営業日には、施設内で「子ども食堂」が毎日開催されており、中学生以下が無料、大人も500円で高知県産の四万十鶏、四万十豚や野菜などが入ったカレーライスを食べることができます。「ここに来れば無料でカレーライスが食べられるという情報がもっと広がって、食べるものに困っている子どもたちに笑顔で食べてもらえることを心から願っています。」と日野さんは述べられました。

今後も引き続き「農と子どもと芸術と」に着眼した様々なイベントを開催するとともに、新たな取組として「安心なものづくり」をしている商店の情報を提供する「あんしん市場」を今秋より稼働するなど、未来の子供たちのためにますます活動を広げていると感じました。

【関連リンク】

「organic restaurantこころ」ホームページ

https://organic-restaurant-kokoro.jp/(外部リンク)

あんしん市場 ホームページ

https://anshin-ichiba.com(外部リンク)

hall studio 太古新道 ホームページ

https://taikoshinto.jp/(外部リンク)

《コーポレートサイト》

https://kokorozashi.group/(外部リンク)

“四万十町台地まつり”でみどり戦略をPR!

- 撮影場所:高知県四万十町

- 撮影日:令和6年11月10日

みどりの食料システム戦略の取組として、令和6年11月10日、四万十町で開催された「第49回台地まつり2024」に参加しました。

当日は、谷干城ミュージカルや、バルーンアート教室等のイベントや四万十町グルメを楽しむ人々で賑わいました。

高知県拠点のブースでは、みどりの食料システム戦略の紹介を中心としたパネル展示、チラシ配布、動画の再生による施策紹介を行いました。チラシの裏面を利用したぬり絵を楽しむ親子連れ等が訪れ、パネルや動画にも興味を持ってくださいました。

高知県拠点は、みどりの食料システム戦略や環境負荷低減に取り組む農業者等の取組を広く周知し、消費者等の皆さんの理解増進に繋がることを目的に、県内各地で行われている産業祭等の地域イベントに参加しています。

【関連リンク】

みどりの食料システム戦略について(農林水産省のホームページ)

https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/midori/

高知でもりんご狩りができるって知ってました?!(土本観光果樹園)

- 撮影場所:高知県佐川町

- 撮影日:令和6年11月6日

令和6年11月6日、佐川町の土本観光果樹園を訪問しました。当果樹園では、高知では珍しく「りんご狩り」ができるりんごの木を約250本栽培しています。

訪問当日は、既にりんご狩りは終わっていましたが、オーナー分のりんごの木を案内していただきました。

現在、土本観光果樹園では9種類のりんごを育てており、米ぬかをベースに、24種類のミネラルと土壌菌を混ぜ熟成させた堆肥を使用、また自動の草刈り機2台(1号、2号)を使用し除草剤も使わず環境にやさしいりんご作りに取り組んでいます。

「今年は夏場の高温、カメムシ、鳥の被害で収穫量は激減。観光果樹園も早々に終了となり大変でした」と土本代表。また来年に向けて、「食べた人が元気になる正直なりんごを作り続けていきたい」と熱く語っていました。

【関連リンク】

おいしい りんご 梨の販売★ 土本観光果樹園

https://oishii-ringo.jp/(外部リンク)

土本観光果樹園のインスタグラム

https://www.instagram.com/tsuchimoto_kankou/(外部リンク)

「三原村どぶろく・農林文化祭」でみどり戦略をPR!

- 撮影場所:高知県三原村

- 撮影日:令和6年11月3日

令和6年11月3日、三原村農業構造改善センター駐車場にて開催された「三原村どぶろく・農林文化祭」に参加しました。

高知県拠点のブースでは、みどりの食料システム戦略の紹介を中心としたパネル展示、チラシ配布、動画の再生による施策紹介を行いました。祭り恒例の「丸太切り競争」や「どぶろくの振舞い、早飲み競争」などの催しが盛大に行われる中、来場者の皆さんは熱心にパネルや動画をご覧くださいました。

高知県拠点は、みどりの食料システム戦略や環境負荷低減に取り組む農業者等の取組を広く周知し、消費者等の皆さんの理解増進に繋がることを目的に、県内各地で行われている産業祭等の地域イベントに参加しています。

【関連リンク】

土佐三原どぶろく合同会社のホームページ

https://www.mihara-doburoku.com/(外部リンク)

みどりの食料システム戦略トップページ(農林水産省のホームページ)

https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/midori/

10月

「消費者の部屋」が、高知にやってきた!(オーテピア高知図書館)

- 撮影場所:高知県高知市

- 撮影日:令和6年10月31日

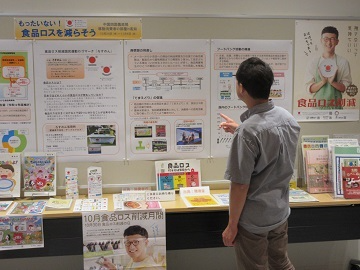

令和6年10月24日から11月6日まで高知市追手筋にあるオーテピア高知図書館1階の休憩コーナーで、移動消費者の部屋in高知「もったいない! 食品ロスを減らそう」というパネル展示を行っております。これは岡山にある中国四国農政局1階の「消費者の部屋」で展示している内容などを他の場所でも展示するという取組です。今回は、食品ロスや、みどりの食料システム戦略等の情報を紹介しています。

当県拠点からの情報紹介のパネルでは、YouTubeで【高知を愛しちゅう】として配信している動画の紹介も行っております。

ぜひ、移動消費者の部屋in高知へお越しください。

【関連リンク】

移動消費者の部屋in高知の御案内(プレスリリース)

https://www.maff.go.jp/chushi/press/seikatsu/241010.html

【高知を愛しちゅう】がYouTubeで配信中の動画の再生リスト

https://www.youtube.com/playlist?list=PLVc03uX0IwZsFhy5CrW_6JrA_knuj1wne(外部リンク)

【関連動画】

最新動画(公開2024年10月29日)

現状を分析し、将来を見据える若きリーダー!(高知県青年農業士連絡協議会・政光会長)

- 撮影場所:高知県佐川町

- 撮影日:令和6年10月25日

令和6年10月25日、高知県青年農業士連絡協議会会長を務めている政光錫明さんを訪ね、意見交換を行いました。

政光さん夫妻は約10年前に高知県へIターンで新規就農し、施設と露地の約1.8ヘクタールのほ場でにらを栽培しています。

中山間地域の佐川町で良質なにらを栽培するために、就農当初から地域内外の農家を訪ねてノウハウを学び、町やJA等の関係機関と連携して経営面積の拡大につなげてきました。

政光さんの農業をめぐる様々な課題に対し、信念を持ち自論を展開する若きリーダーの姿に、課題が山積する地域農業に一筋の光明が見えた気がしました。

大区画ほ場整備を機に「たまねぎ」の産地化を目指す!(双日株式会社、双日農業株式会社)

- 撮影場所:高知県南国市

- 撮影日:令和6年10月24日

10月24日、中国四国農政局は南国市の国営緊急農地再編整備事業実施地区でたまねぎの大規模生産をしている双日株式会社及び双日農業株式会社(双日(株)の100%子会社)と意見交換を実施しました。

双日農業株式会社は、輸入されている生鮮野菜のうち約3割を占めるたまねぎで国産ニーズが高まっていることから、国内各地にたまねぎを生産する法人を生産者とともに設立し、たまねぎのリレー出荷による通年供給を目指しています。

高知県内では、令和5年11月に南国市内の生産者4名と双日土佐農人株式会社を設立し、大型農業機械の導入による労働生産性の向上と低コスト化を図る営農体系の確立に向けてほ場面積4ヘクタールでたまねぎを生産し、令和6年11月には新たに3ヘクタールの作付けを予定しています。

今後は、JGAPの取得を目指すとともに、課題の解決を図りながら更なる規模拡大を進めたいと話してくれました。

未来の食品産業を担う学生への出張講座(県立高知農業高等学校)

- 撮影場所:高知県南国市

- 撮影日:令和6年10月24日

令和6年10月24日、中国四国農政局高知県拠点は、高知県立高知農業高等学校の食品ビジネス科3年生27名に対して、出張講座を行いました。

同校への出張講座は令和5年度からの取組で、今年度は授業枠を2コマ頂き、「みどりの食料システム戦略」や「食品産業をめぐる情勢」等について説明を行いました。

同科では地域の食品産業を担う人材の育成を目指しており、農福連携や持続可能な農業について学ぼうと地元農園で実習を行ったり、地元農園と連携して商品開発にも取り組んでいます。

受講後のアンケートでは、「みどりの食料システム戦略がどのようなものなのか詳しく分かりました。農業や流通等を普段学んでいるけど、授業では知らないようなことまで学べて良かったです。」「授業で習ったことや聞いたことがある言葉等を深く知ることができました。農家さんや地域で活動している取組について、より興味を持ちました。」などの感想が寄せられました。

・農林水産省、食品産業、その他施策に関する講義、説明を行います。ご希望があれば少人数でも構いませんのでご連絡ください。

高知県拠点地方参事官室ホットライン

https://www.contactus.maff.go.jp/j/chushi/form/161211_9.html

【関連リンク】

みどりの食料システム戦略について(農林水産省ホームページ)

https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/midori/

高知県立高知農業高等学校のホームページ

https://www.kochinet.ed.jp/nogyo-h/(外部リンク)

統計調査のご協力に対し、農林水産大臣の感謝状及び表彰状を贈呈しました

- 撮影場所:高知県安芸市

- 撮影日:令和6年10月22日

農林水産省では、毎年10月18日の「統計の日」に、永年にわたり農林水産統計調査にご協力をいただいた方々に感謝状を贈呈しています。

10月22日には、農業経営統計調査に25年にわたりご協力をいただいている中川好男さんに対し、高知県拠点近藤地方参事官から農林水産大臣感謝状を手交しました。

中川さんからは、「感謝状をいただきありがとうございます。これからもできる限り統計調査に協力します。」とのお言葉をいただきました。

今年度、高知県内では、農林水産大臣感謝状を10名の方に、中国四国農政局長感謝状を24名の方に贈呈いたします。

また、昨年度実施しました2023年漁業センサスの功績者として、統計調査員に従事していただきました佐田智昭さんが農林水産大臣表彰を受賞されました。

令和6年度感謝状及び表彰状受賞者(高知県・敬称略)

承諾を得た方のみを掲載しています。

農林水産大臣感謝状

中川 好男 (安芸市) 農業経営統計調査

吉本 博隆 (香美市) 農業経営統計調査

岩田 護 (高知市) 農業経営統計調査

高松 伸夫 (芸西村) 農業経営統計調査

中田 恵一 (仁淀川町)農業経営統計調査

山本 善一 (高知市) 面積統計調査員

山口 路子 (高知市) 面積統計調査員

久保 晴新 (高知市) 面積統計調査員

溝渕 正喜 (南国市) 海面漁業漁獲統計調査員

浜口 公宏 (須崎市) 海面養殖業収獲統計調査員

農林水産大臣表彰状

佐田 智昭 (四万十市)2023年漁業センサス

中国四国農政局長感謝状

伊東 正人 (香南市) 農業経営統計調査

岡林 裕人 (香美市) 農業経営統計調査

松木 淳二 (南国市) 農業経営統計調査

鈴木 光高 (室戸市) 漁業経営統計調査

岡本 侑大 (宿毛市) 漁業経営統計調査

横山 隆 (土佐市) 海面漁業漁獲統計調査員

坂本 知子 (黒潮町) 海面漁業漁獲統計調査員

三浦 希和 (室戸市) 海面漁業漁獲統計調査員

濵田 武史 (高知市) 海面漁業漁獲統計調査員

池畠 奈美 (須崎市) 海面養殖業収獲統計調査員

村木 佑多 (高知市) 海面漁業漁獲統計調査員

山野上 芳彦 (四万十町)海面漁業漁獲統計調査員

加用 寿 (四万十市)海面漁業漁獲統計調査員

濱岡 千登世 (大月町) 海面漁業漁獲統計調査員

大塚 光伸 (香美市) 面積統計調査員

山中 忠一 (仁淀川町)面積統計調査員

中岡 幹雄 (梼原町) 面積統計調査員

森本 尊行 (土佐市) 面積統計調査員

山口 道穂 (高知市) 面積統計調査員

野島 順子 (香南市) 面積統計調査員

平山 則雄 (香美市) 面積統計調査員

中山 昭英 (津野町) 面積統計調査員

“第19回大野見しんまいフェスタ”でみどり戦略をPR!

- 撮影場所:高知県中土佐町

- 撮影日:令和6年10月20日

みどりの食料システム戦略の取組として、令和6年10月20日、大野見青年の家前駐車場において、「第19回大野見しんまいフェスタ」に参加しました。

中国四国農政局高知県拠点では、みどりの食料システム戦略の誕生にはじまり、2050年までに目指す姿として有機農業の面積割合を25%に拡大するなどの目標を達成するために「有機食品を選ぶ」「地産地消を実践する」「食料自給率を上げる」など取組を進めていく必要があるといったパネル展示を行いました。

また、来場者に配布するみどり戦略チラシの裏面には、持続可能な社会をイメージした高知県拠点独自の戦隊キャラクターとして、サステナブルマン及びサステナブルウーマンのぬり絵をプリントし、その場で色鉛筆で塗ってもらうなど子供はもちろん大人まで楽しんでいただきました。

太鼓からダンスや餅まきなど、町を挙げての賑やかなイベントに参加し、みどり戦略のPRをすることができ、非常に有意義な1日を送ることができました。

【パネル展示1】みどりの食料システム戦略(PDF : 1,735KB)

【パネル展示2】ニッポンフードシフト(PDF : 129KB)

【関連リンク】

写真館

https://www.maff.go.jp/chushi/nousei/kochi/photo/gallery.html#k241020

絶景! 薄紅のグラデーション!!(越知町コスモスまつり)

- 撮影場所:高知県越知町

- 撮影日:令和6年10月17日

令和6年10月17日、高岡郡越知町にある「宮の前公園」では、本年も「越知町コスモスまつり」が開催されており、コスモスが満開になっていました。当公園の約2.5ヘクタールには、約150万本の赤、ピンク、白のコスモスが風に揺れており、平日にもかかわらず多くの人でにぎわっていました。

「越知町コスモスまつり」は、昭和58年から開催され途中新型コロナウイルス感染症で中止した時期もありましたが、今年で40回目になります。

満開のコスモス畑の中には、巨大迷路なども作られ、コスモスの花を見物する以外にも楽しめるようなまつりが開催されています。

本まつりは、10月20日まで開催されるそうです。

【関連リンク】

越知町のホームページ

http://www.town.ochi.kochi.jp/yakuba/kikaku/info/6092.htm(外部リンク)

ICTを活用して効果的な鳥獣被害対策を!(四国地域野生鳥獣対策ネットワーク)

- 撮影場所:高知県高知市、大豊町

- 撮影日:令和6年10月16日、17日

四国地域野生鳥獣対策ネットワーク(事務局:中国四国農政局農村振興部農村環境課)では、野生鳥獣の保護・管理、防除、農業改良普及及び試験研究に関わる者が一堂に会し、毎年度、総会並びに現地検討会を開催しています。

今年は、令和6年10月16日から17日の2日間、高知県で開催され、1日目は、高知市内において総会を開催し、その後「中山間地域における持続可能な鳥獣被害対策」と題して、四国内で取り組んでいる鳥獣被害対策の取組事例の報告、中国四国農政局から鳥獣被害防止総合対策交付金等について情報提供が行われました。2日目は、大豊町において、ICT機器(捕獲通知システム)を用いた有害鳥獣の捕獲(サル用捕獲檻)について現地研修を行いました。

高齢化や人口減少に伴って、設置した防護柵の維持管理労力不足や集落に捕獲できる者がいない等の中山間集落がかかえる課題に対応するため、各地域で野生鳥獣に対する被害防止対策の広域連携や、ICT機器の活用による捕獲の効率化等に取り組んでいます。

【関連リンク】

鳥獣被害対策コーナー(農林水産省ホームページ)

https://www.maff.go.jp/j/seisan/tyozyu/higai/index.html

鳥獣被害防止総合対策交付金の支援内容について(農林水産省ホームページ)

https://www.maff.go.jp/j/seisan/tyozyu/higai/yosan/yosan.html

全国ジビエフェアを開催します!(農林水産省ホームページ)

https://www.maff.go.jp/j/press/nousin/tyozyu/241101.html

次のステージへ! 飽くなき農業経営者の研さん(尾原農園)

- 撮影場所:高知県安芸市

- 撮影日:令和6年10月9日

令和6年10月9日、安芸市の株式会社尾原農園を訪問し、施設園芸の現状等について意見交換を行いました。

尾原代表取締役は、平成16年にピーマン栽培で就農。平成24年に高知県のオランダ農業視察を契機に環境制御技術に興味を持ち、平成28年に環境制御技術を導入した次世代型水耕ハウスを建設しました。

施設ピーマンの栽培面積は現在1.2ヘクタール(水耕0.42ヘクタール、土耕0.78ヘクタール)ですが、水耕栽培の管理データを土耕栽培で活用することにより土耕栽培の収量が向上したことから、初期投資のかさむ水耕栽培ではなく、初期投資が抑えられる土耕ハウス(0.3ヘクタール)を3年ごとに建設して規模拡大を進めていくと語られていました。

また、尾原代表取締役は、若手生産者はなす栽培だけを行っている者が多いので、将来の目標を立て、その目標を達成するために経営や労務スキルを向上させなければいけないと思い、令和6年2月から月に1回開催している「安芸虎農業経営塾」への参加を呼びかける等、高知県農業の振興や若手生産者の育成にも積極的に取り組んでいます。

【関連リンク】

株式会社尾原農園ホームページ

https://oharafarm.co.jp/(外部リンク)

高知県は世界屈指のぽん酢王国!(JAファーマーズマーケットとさのさと)

- 撮影場所:高知県高知市

- 撮影日:令和6年10月8日

令和6年10月8日、高知市北御座の「JAファーマーズマーケットとさのさと」の代表取締役社長 竹中 義博さんと意見交換を行いました。

当施設は、昭和61年12月に「とさのさと」事業として敷地面積50坪から立ち上げ、平成12年11月に高知市南川添へ移転した後、平成31年4月にリニューアルオープンしたものです。さらに、令和元年9月には複合商業施設「とさのさと AGRI COLLETTO」がオープンし、高知の多様なスポットやイベントの発信拠点として、人と地域を結ぶ役割を果たしています。

施設内の豊富な「食」の中でも、高知の「ゆず」「直七」「ブシュカン」等の酢みかんについては、需要大で供給量が足りない状況です。人気を背景に「とさのさと AGRI COLLETTO」では、酢みかんを使用したぽん酢プロジェクトを企てており、商工会議所、商工会、工業会と連携して10月15日に63種類のぽん酢試飲会を行い、新聞にも掲載されたところです。

63種類のぽん酢の特徴や、竹中社長のおすすめも教えていただきその魅力に触れ、さらにぽん酢が大きく広がる可能性を感じました。

【関連リンク】

「とさのさと」ホームページ

https://tosanosato.jp/(外部リンク)

第2回とさのぽん酢まつり

https://tosanosato.jp/event/event/001464.html(外部リンク)

人と環境に優しい農業を実践、やればできる!(ぱっくん畑・りん)

- 撮影場所:高知県四万十市

- 撮影日:令和6年10月4日

令和6年10月4日、四万十市蕨岡で人と環境にやさしい農業に取り組むぱっくん畑 代表 西村光平さんと意見交換を行いました。

西村さんは、年間約30種類の野菜を栽培し、野菜セットにして消費者に直接届けています。

『旬な野菜を多彩に作り、作ること以外の事もなんでもできるようになる。そんな百のことができる人が本来の百姓やね。』という話を祖父母らから聞き、姿を見続けてきたことが自分の原点と話をしてくれました。

農業以外にも力を入れたいと、「りん」というグループを立ち上げました。地元幼稚園と連携し、田植えや野菜の収穫、販売、調理などの食育活動を中心に、一年を通した多様な取組を行っています。

子供たちを中心に楽しく情報発信し、地域の魅力を伝えたい。育ててくれた地域への恩返しはまだ始まったばかり、西村さんのこれからの活躍に期待しています。

【関連リンク】

ぱっくん畑

https://lit.link/pakunbatake(外部リンク)

りん

https://lit.link/rin410(外部リンク)

こだわりのしょうが畑に訪れる仲間たちの波(サーファーマー×刈谷農園)

- 撮影場所:高知県いの町

- 撮影日:令和6年10月1日

令和6年10月1日、いの町でしょうがを主に栽培する刈谷農園を訪問し、意見交換を行いました。

刈谷農園では、人や環境に配慮したできる限り農薬や化学肥料を使用しないしょうがの生産に取り組み、有機JAS認証を受けたほ場も有しています。

代表の刈谷真幸さんは、職業としての農業と趣味のサーフィンを組み合せたライフスタイル「サーファーマー」を提案しており、SNS等を活用して仕事と趣味を両立した素敵な生き方を発信しています。

収穫期や種しょうがの植付け期には、全国から仲間のサーファーやSNSで繋がった友人達がパートとして手伝いに訪れることで、人手不足とは無縁の刈谷農園さん。

刈谷さんの明るく前向きなお人柄はもとより農作業が人と人を繋ぎ、訪れる人は絶えずアットホームな交流の場となり、心身の健康も促進されています。

刈谷さんは「地域の農地を守るために田んぼの手伝いもしゆう。しんどいけどやるしかない」と責任感も人一倍。

刈谷農園さんのような担い手が多く地域に根付き、いきいきと農業に取り組んでもらえるよう、高知県拠点もサポートしていきます。

【関連リンク】

刈谷農園のホームページ

https://kariya716.com/ (外部リンク)

9月

幡多地域等7市町村懇談会を開催しました(四万十市)

- 撮影場所:高知県四万十市

- 撮影日:令和6年9月26日

中国四国農政局は、令和6年9月26日、四万十市役所において、「幡多地域等7市町村懇談会」を開催しました。

はじめに、中国四国農政局仙台局長から、食料・農業・農村基本法の改正について講義を行い、次に、高知県拠点近藤地方参事官から、令和7年度農林水産関係予算概算要求の内容等について説明を行いました。

そのあと、出席された7市町村長等から発表いただいた各市町村における現状と課題、関心事項等をテーマに意見交換を行いました。

地域農業の特色、担い手対策や基盤整備等の状況など幡多地域等における共通課題等について出席者で共有するとともに、地域の課題解決に向けた助言や意見が交わされるなど大変意義のある懇談会となりました。

スマート農業技術活用促進法に関する県別説明会を開催しました。(高知市)

- 撮影場所:高知県高知市

- 撮影日:令和6年9月18日

中国四国農政局は、令和6年9月18日、高知市において「スマート農業技術活用促進法」に関する県別説明会を対面(会場)及びオンライン(Teams)の併用で開催しました。

本説明会では、本年6月に成立した「スマート農業技術活用促進法」について、農業者、JA、農業法人、農機メーカー、農業支援サービス事業者等の幅広い関係者を対象に、本法に基づく計画の認定制度や、その制度運用の考え方を示す基本方針(案)等について説明を行いました。

本法は、農業者の減少等の農業を取り巻く環境の変化に対応して、農業の生産性の向上を図るため、「スマート農業技術の活用及びこれと併せて行う農産物の新たな生産の方式の導入に関する計画(生産方式革新実施計画)」と「スマート農業技術等の開発及びその成果の普及に関する計画(開発供給実施計画)」の2つの認定制度を設けるものであり、認定を受けた農業者や事業者は金融等の支援措置を受けることができます。

参加者からは、「農業用ドローンに関する航空法の飛行許可・承認に係る行政手続のワンストップ化について知りたい」「高額なスマート農業機器の導入費が経営を圧迫している」等の質問や意見等が出されました。

【関連URL】

スマート農業技術活用促進法に関する県別説明会の開催及び参加者募集について(プレスリリース)

https://www.maff.go.jp/chushi/press/se_kankyo/240809.html

お年寄りから子供たちへ受け継がれる昔野菜(四万十町)

- 撮影場所:高知県四万十町

- 撮影日:令和6年9月17日

令和6年9月17日、四万十町立昭和小学校で開催された昔野菜の種まき体験に参加してきました。

これは6月の種採り体験(過去のフォトレポート参照)に続いての取組で、校庭内にある約42平方メートルの畑に、四万十町十和の奥大道地区に伝わる昔野菜のうち、タカナ・ダイコン・カブの種子を品目ごとに2畝ずつまきました。

畑では、昭和小学校3年生と4年生の児童5人が、お年寄りからアドバイスを受けながら、畝を覆ったマルチに穴を開けて種をまき、水やりを行い、支柱を立て、虫除けの不織布をかける作業を行いました。暑い中での作業でしたが子供たちは楽しそうに取り組んでいました。

順調に生育すれば年明け1月頃に収穫できる予定です。

昭和小学校は今年度限りで閉校する予定ですが、平成28年から続くこの活動は、昔野菜の生産者や関係機関が連携し、場所を四万十町立十川小学校に移してこれからも引き継がれていく予定です。

【関連リンク】

6月の種取り体験のフォトレポート

https://www.maff.go.jp/chushi/nousei/kochi/photo/06photo.html#k240620

高知県産農林水産物等の海外輸出を更に促進していきます!!(第9回こうち農林水産物等輸出促進連絡会)

- 撮影場所:高知県高知市

- 撮影日:令和6年9月12日

令和6年9月12日、高知県内の関係機関5組織(注)が一堂に会し、「第9回こうち農林水産物等輸出促進連絡会」を開催しました。

同会は高知県産農林水産物・食品の輸出促進のため関係機関で相互の情報共有を図り、輸出に取り組む事業者等の支援を行うことを目的としています。

当日は、各機関からGFP登録事業者における輸出の取組内容などを報告しあい、進捗状況を確認するとともに、各機関独自の輸出支援策等について情報共有を行いました。

今後も、関係機関同士の連携を密にしながら、高知県産農林水産物・食品の輸出促進に取り組んでいくことを意思統一しました。

注 高知県(産業振興部地産地消・外商課輸出振興室、農業振興部農産物マーケティング戦略課、水産振興部水産業振興課水産物外商室)、日本貿易振興機構高知貿易情報センター、日本政策金融公庫高知支店、高松国税局、中国四国農政局高知県拠点

【関連リンク】

こうち輸出支援策ガイドブック

https://www.maff.go.jp/chushi/nousei/kochi/yushutu/guide.html

GFP(農林水産物・食品輸出プロジェクト)(農林水産省ホームページ)

https://www.gfp1.maff.go.jp/

お酒に関する情報(国税庁ホームページ)

https://www.nta.go.jp/taxes/sake/index.htm (外部リンク)

高知県香美市でねぎの生産販売に取り組んでいる篤農家をご紹介!

- 撮影場所:高知県香美市

- 撮影日:令和6年9月11日

令和6年9月11日、高知県指導農業士連絡協議会会長を務めている永森文英さんを訪ね、意見交換を行いました。永森さんは令和6年度に会長を担われる以前から副会長や高知県青年農業士連絡協議会会長等の要職を歴任されていました。

約30年前に実家の農業を継ぐためにUターン就農し、露地と施設で青ねぎを栽培しており、経営面積は就農当時の倍以上となる約3.2ヘクタールとなっています。

また、香美市と南国市のねぎ生産者14戸で生産組合を立ち上げるとともに、販売専用の法人も立ち上げ共同販売にも取り組むなど農業に対する見識が深く精通しており、農政における様々な課題について貴重な話を伺うことができました。

地域の特色を生かし、自然の力を使った栽培を実践!(トマトハウスナカムラ)

- 撮影場所:高知県佐川町

- 撮影日:令和6年9月10日

令和6年9月10日、佐川町でトマトを栽培するトマトハウスナカムラを訪問し、高知県拠点で実習生として迎えた大学生を交えて意見交換を行いました。

トマトハウスナカムラでは、フルーツトマトを含む約20種類のトマトが栽培され、中には「牛の心臓」と呼ばれる珍しい加工用品種も作られています。さらに、トマト料理に合う「米」も自ら栽培し、商品はオンラインショップを中心に販売しています。

佐川町の昼夜の寒暖差を活かしてトマトの原産地(アンデス地方)に近い環境を作ることで、美味しいトマトに育ちます。栽培では、もみ殻やトマトの下葉などを肥料として利用しているほか、町内で盛んな林業を生かして木材を購入し、冬場の暖房に薪ストーブを使用する等、環境負荷低減の農業を実践されています。

代表の中村陽介さんは「自然の力を使った栽培に尽力しながら、有機JAS認証を今年中に取得したい」と話してくださいました。

【関連リンク】

トマトハウスナカムラのホームページ

https://tomatonakamura.com/pages/about(外部リンク)

8月

大規模次世代施設園芸から「いちねんで、いちばんの毎日を。」(株式会社イチネン高知日高村農園)

- 撮影場所:高知県日高村

- 撮影日:令和6年8月28日

令和6年8月28日、次世代型施設園芸を営む「株式会社イチネン高知日高村農園」を訪問し意見交換を行いました。

同社は、平成29年から日高村で「ミニトマト」の生産を始め、今期で8作目となります。徐々に規模拡大を図り、現在は延べ2.1ヘクタールの生産面積を誇り、令和4年には、南国市で新たに約1ヘクタールの農場で「ピーマン」の生産も始め、今後、新たな農園の開発も計画されているそうです。

県内の量販店を始め、県外の飲食店・量販店・中食業者・宅食業者・加工業者とも取引があり、あらゆる形で食卓へ届けられています。

ミニトマトは現在作替えの時期で端境期となりますが、他品目を含め他産地から仕入れて取引先に納入する等、同社の持つ商社機能を発揮し、産地リレーによる販売市場を拡大しています。また、県内企業とコラボし、自社の出荷に適さないミニトマト及び県内産の規格外品等の食材を使った加工品の製造・販売によりフードロス対策もされています。小能農場長は「皆様の暮らしの中でいちばん身近である、安全・安心が求められる「食」を届けるため、これからも挑戦していきたい」と意気込みを語ってくれました。

【関連リンク】

イチネン高知日高村農園

https://www.ichinen-nouen.co.jp/(外部リンク)

農業×福祉×仁淀ブルーで、超新鮮リーフ野菜生産!(清流ファーム合同会社)

- 撮影場所:高知県仁淀川町

- 撮影日:令和6年8月27日

令和6年8月27日、仁淀川町でリーフレタスやベビーリーフなどの水耕栽培に取り組んでいる「清流ファーム合同会社」の代表 西村元和さんを訪ねました。

「清流ファーム合同会社」は、令和4年から農福連携支援事業及び農福連携整備事業を活用して施設整備等を行い、障害者を雇用した農福連携の持続可能なビジネスモデルとして事業展開を図っています。施設のすぐ隣にはカット野菜工場(株式会社フードプラン)があり、採れたてのリーフ野菜がそのままコンテナに入った状態で納品が可能となっています。そのため、配送資材、運送コスト、配送に係る時間は不要で、作業時間の短縮やコスト削減につながっています。

西村さんは、「皆が何でも話せる明るい職場となっていることが何より」と笑顔で話してくださいました。

(注)仁淀ブルーとは、仁淀川の透明度の高いブルーのきれいさを表現したキャッチコピーのようなものです。(出典:一般社団法人仁淀ブルー観光協議会のホームページより一部抜粋)

【関連リンク】

株式会社フードプラン(令和6年5月23日フォトレポート)

https://www.maff.go.jp/chushi/nousei/kochi/photo/06photo.html#k240523

第2回こうち農業女子交流会を開催しました!(高知市)

- 撮影場所:高知県高知市

- 撮影日:令和6年8月21日

令和6年8月21日、高知県拠点は高知県立県民文化ホール1階第11多目的室において「第2回こうち農業女子交流会」を開催しました。

本交流会は高知県内の女性農業者同士の横のつながりを築き交流いただく場として開催しており、対面とオンラインのハイブリッド形式で行い、計16名のこうち農業女子に参加いただきました。

今回は高知県を中心に四国内23店舗のスーパーマーケットを営業する株式会社サニーマート様より講師を招き、「高知県下における農産物の実情と近年の販売トレンド」と題して講演していただいた後、意見交換を行いました。

こうち農業女子の皆さんから多岐にわたり質問や意見が出されるなど、アツく活発な意見交換となりました。

全国で農業者の減少・高齢化が著しく進展する中、今後の農業の発展、地域経済の活性化のためには、消費者の視点や多彩な能力を持つ女性農業者がいきいきと力を発揮いただけることが1つのカギだと考えます。

高知県拠点では今後も農業女子のニーズを取り込みながら交流会を定期開催し、こうち農業女子の交流の活性化につなげていきます。

新たに「こうち農業女子」へ参加を希望される方も随時募集しています。

お問い合わせはコチラ↓

高知県拠点地方参事官室ホットライン

https://www.contactus.maff.go.jp/j/chushi/form/161211_9.html

【関連リンク】

「第2回こうち農業女子交流会」の開催について(プレスリリース)

https://www.maff.go.jp/chushi/press/kikaku/240807.html

“夏休みこどもフェス”を開催しました!

- 撮影場所:高知県高知市

- 撮影日:令和6年8月6日

令和6年8月6日、高知みらい科学館において高知地方合同庁舎(高知市本町)に入居する中国四国農政局高知県拠点、高知地方気象台、高知行政監視行政相談センター及びハローワークジョブセンターほんまちが連携し、「令和6年度 本町合庁プレゼンツ 夏休みこどもフェス」を開催しました。当日は、約180組の方々がこのイベントに参加してくださいました。

中国四国農政局高知県拠点では、「考えてみよう日本の食料のこと、高知の農業のこと」と題し、食料自給率の向上や、高知県内で取り組まれている加工販売や輸出など農業者の挑戦についてミニ講座やパネル展示等を行いました。パネル展示では、クイズに正解すると記者会見場で記念撮影ができるフォトスポットも用意しました。

ミニ講座の前にはお米からポン菓子を作る実演を行い、大きな音が出ると参加した子どもたちからは歓声が上がりました。また、お米への関心を高めるため、稲穂からお米(白米)にするまでの体験も実施しました。

参加した子どもたちは、「自分でお米になるまで、やってみれたのが良かった。」などと話してくれました。

【パネル展示1】日本の食料のこと、高知の農業のこと(PDF : 2,621KB)

【パネル展示2】お米ができるまで(PDF : 784KB)

【パネル展示3】野菜と果樹の収穫量(PDF : 553KB)

【関連リンク】

写真館

https://www.maff.go.jp/chushi/nousei/kochi/photo/gallery.html#k240806

新生姜のように爽やかに、若い力で高知を盛り上げたい(山崎生姜農園)

- 撮影場所:高知県四万十市

- 撮影日:令和6年8月2日

令和6年8月2日、四万十市で新生姜の栽培を行っている山﨑生姜農園を訪問し、意見交換を行いました。

代表の山﨑智也さんは子供の頃から野球が大好き、自他ともに認める野球少年は甲子園にも出場しました。

県外の大学を卒業後、四万十市に戻り農業の道を選択、「これだ」と思った新生姜に出会い独立したのは今から4年前です。新鮮で綺麗な新生姜を消費者へ届けたいと収穫から出荷作業は手を抜かないそうです。事務兼営業担当の妻麻利沙さんは6次産業化に取り組み、生姜チップス等の加工品を自家製造しています。

法人化を視野に、アグリフードEXPOやフーデム等の商談会に出展し、積極的な販路拡大にも取り組んでいます。

高知の農業を盛り上げたいと始めた若手農業者団体「HOT高知farmers」の代表を務める智也さんのインスタグラムのフォロワーは11,000人を超えています。野球で培われた連帯感と責任感は相手を思いやる気持ちが溢れています。

若きリーダーのこれからの活躍に期待しています。

【関連リンク】

山﨑生姜農園ホームページ

https://www.y-gingerfarm.com/(外部リンク)

山﨑智也【山﨑生姜農園 代表】のインスタグラム

https://www.instagram.com/ygf_online/(外部リンク)

7月

高知の新米、全国へ出発!(令和6年産早期米進発式)

- 撮影場所:高知県高知市

- 撮影日:令和6年7月29日

令和6年7月29日、JA高知県本所において「令和6年産早期米進発式」が行われました。

JA高知県によると本年の早期米は、「強風や大雨で苗の倒伏が見られたが、収量は平年並みと予想される」とのことです。

あいさつに立ったJA高知県の島田組合長は、「消費者の皆さま方に、安全・安心でおいしい県産米をお届けしたい。県内外でも販売促進に努めてまいりたい。」と話しました。

2台のトラックに積み込まれた新米は、県内外へ向けて出荷されました。

南国そだちから始まる、高知県産米の出荷リレーは、「よさ恋美人」、「コシヒカリ」、「ヒノヒカリ」、「にこまる」へと続いていきます。

【関連リンク】

米の消費拡大情報サイト「やっぱりごはんでしょ!」(農林水産省ホームページ)

https://www.maff.go.jp/j/syouan/keikaku/soukatu/gohan.html

JA高知県ホームページ 県産米の紹介サイト

https://ja-kochi.or.jp/agriculture/products/rice/837/(外部リンク)

「みどりの食料システム戦略」を学び、グループ討議を実施!(高知県立農業大学校 いの町)

- 撮影場所:高知県いの町

- 撮影日:令和6年7月18日

令和6年7月18日、中国四国農政局高知県拠点は、高知県立農業大学校の2年生24名(園芸学科22名、畜産学科2名)に対して、「みどりの食料システム戦略について(注)」の施策説明を行いました。

参加した学生からは「みどりの食料システム戦略について、理解を深めることができた」「今まで詳しく聞いたことのなかったみどりの食料システム戦略について、学ぶことができた」「2050年に向けての長期にわたる戦略であることが分かった」等の感想が寄せられました。

また、4つのグループに分かれて行ったグループ討議では、「みどりの食料システム戦略の実現に向けて自分たちができること、また望むこと」をテーマにロジカルシンキングの手法を用いて話し合いを行い、取りまとめの発表を行いました。各グループでは、講義で学んだことをもとに、調達、生産、加工・流通、消費の分野ごとに分けた様々な意見が出され、有意義な時間となりました。

(注)

みどりの食料システム戦略とは、国内農林水産業の生産力強化や持続可能性の向上を目指し、2021年5月に農林水産省が策定した食料生産の方針。

【関連リンク】

みどりの食料システム戦略について(農林水産省ホームページ)

https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/midori/

高知県立農業大学校

https://www.nogyo.tosa.pref.kochi.lg.jp/?sid=2010 (外部リンク)

農林水産省、食品産業、その他施策に関する講義、説明を行います。ご希望があれば少人数でも構いませんのでご連絡ください。

↓

高知県拠点地方参事官室ホットライン

https://www.contactus.maff.go.jp/j/chushi/form/161211_9.html

地域の積極的な維持活動により悠久を伝え継ぐ美しい棚田(土佐町棚田地域振興協議会)

- 撮影場所:高知県土佐町

- 撮影日:令和6年7月17日

令和6年7月17日、土佐町を訪問し、土佐町棚田地域振興協議会と意見交換を実施しました。

土佐町棚田地域振興協議会では、3つの地域で延べ14棚田の指定棚田地域振興活動計画を策定し、棚田等の保全や多面的機能の維持・発揮、棚田を核とした棚田地域の振興等を目標に掲げ、中山間地域の集落協定組織等と共に活動を展開しています。

近年では、防除用ドローンなどICT技術を活用したスマート農業の取組を拡大させ、機械の共同利用による取組面積が広がっています。また、農産物のブランド化、町内の酒造メーカーと連携した酒米の生産振興にも取り組んでいます。

農業体験やウォーキングイベントによる交流を通じた関係人口の創出・拡大を図るとともに、域外からの町内バスツアーも年間10件以上と増えている反面、景観を維持するための苦労も多々あるようです。

視察で訪れた「高須棚田」は、農林水産省の「つなぐ棚田遺産(注)」に認定されていて、ビュースポットと呼ばれる一角には棚田をPRする看板が設置されており、眼下には真夏の日差しを受け勢い良く成長する稲が風に揺れ、清々しい景色が広がっていました。

(注)「つなぐ棚田遺産」とは、棚田地域の振興に関する取組を積極的に評価し、国民の皆さまに、棚田地域の活性化や棚田の有する多面的な機能に対する、より一層のご理解とご協力をいただくことを目的として、優良な棚田を認定する取組です。全国から推薦いただいた271の棚田が選定されています。

【関連リンク】

つなぐ棚田遺産~ふるさとの誇りを未来へ~の選定について(農林水産省ホームページ)

https://www.maff.go.jp/j/nousin/tanada/sentei.html

棚田地域の振興について(農林水産省ホームページ)

https://www.maff.go.jp/j/nousin/tanada/tanada.html

農業経営アドバイザーをご存知ですか? 高知県農業経営サポート会議で講演

- 撮影場所:高知県高知市

- 撮影日:令和6年7月12日

令和6年7月12日、日本政策金融公庫高知支店で開催された「令和6年度第1回高知県農業経営サポート会議」において、高知県拠点の近藤地方参事官が「我が国の農林水産業をめぐる課題と施策」と題し、食料・農業・農村基本法の改正内容を中心に講演を行いました。

参集したのは、同会議の構成組織である高知県、農業会議をはじめ、農業者の経営を第一線でサポートしている県内金融機関や税理士の農業経営アドバイザーの皆さん約25名です。

高知県拠点は、今後も高知県農業者の経営安定に寄与できるよう同会議での情報提供及び支援に積極的に取り組んでいきたいと考えています。

【関連リンク】

日本政策金融公庫 ホームページ 農業経営アドバイザー制度

https://www.jfc.go.jp/n/adviser/(外部リンク)

ご存知でしたか? 環境にやさしい農産物を販売する「自然食料品店」(『自然食品店 大地 DAICHI』ほか4店舗)

- 撮影場所:高知県高知市

- 撮影日:令和6年7月11日から12日

令和6年7月11日から12日にかけて、環境にやさしい農産物を販売している自然食料品店5店舗を訪問し、意見交換を行いました。

店舗1『自然食品店 大地 DAICHI』は、訪問時たまねぎ、なす、ねぎ、じゃがいも等環境に優しい農産物が置いてありました。限られた量ですが、今後とも可能な限り営業を続けたいとのことでした。

2『ひだまり交差点 BALとさやま』は、米、野菜(なす、有機しょうが、ゴーヤ、さといも、ふき、いたどり、りゅうきゅう)、果樹(ゆず)、鶏卵(土佐ジローの卵)、食鶏を取り扱っており、野菜は無農薬栽培とのことでした。

3『自然食品 成幸』は、梼原町産の山放ち有精卵(かよたま)、南国斉藤牧場の山地酪農牛乳、黒潮町佐賀の土佐のあまみ天日塩等を取扱っていました。30年以上経過した店舗の移転を検討しているとのことでした。

4『グリーンマーケット MOA高知店』は、野菜(なす、しょうが、にんにく、にら、セルリ等)、黒糖、黒にんにくを取り扱っており、野菜は自然農法ガイドラインに基づく栽培をしており、食育への取組も行っているとのことでした。

5『ナチュラルハウス高知店』は野菜(きゅうり、ピーマン、なす、青じそ、つるむらさき、オクラ、しめじ等)のほか、加工食品も多数販売されており、幅広い年齢層が来店する中、店主は無農薬・無添加栽培への強いこだわりをもっているとのことでした。

高知県拠点では、今後も県内の“自然食料品店”を発掘・訪問し、順次ホームページで公表する予定です。

(注)環境にやさしい農産物とは

(1)有機JASマークが付された有機農産物や有機農産物加工食品

(2)環境にやさしい(化学肥料及び化学合成農薬を使用しない又は減らした)栽培方法で生産された農産物等

【関連リンク】

写真館

https://www.maff.go.jp/chushi/nousei/kochi/photo/gallery.html#k240711

ひだまり交差点 BALとさやまホームページ

https://www.chisanchisho.pref.kochi.lg.jp/life/dtl.php?hdnKey=1584(外部リンク)

グリーンマーケット MOA高知店

https://www.instagram.com/greenmarketkochi/(外部リンク)

ナチュラルハウス高知店

https://www.instagram.com/naturalhousekochi/(外部リンク)

世界中に販路を広げるこだわりの酒造り!(土佐酒造株式会社)

- 撮影場所:高知県土佐町

- 撮影日:令和6年7月10日

令和6年7月10日、土佐町で日本酒を製造販売している土佐酒造株式会社を訪問し、意見交換を行いました。

同社は明治10年(1877年)に創業し、140年以上続く嶺北地域(大豊町、本山町、土佐町、大川村)唯一の酒蔵です。

地域にこだわった酒米と酒造りで、世界最大規模のワイン品評会(インターナショナル・ワイン・チャレンジ 2024「SAKE部門」)において、1つのゴールドメダル、4つのシルバーメダル、4つのブロンズメダルを受賞されました。

国際的にも高い評価を受けている同社の販路は、国内はもとよりイギリス、フランス、スペイン、アメリカ、アラブ首長国連邦、シンガポール、オーストラリア等にも輸出されており、世界中に販路を広げた地産外商に取り組んでいます。

【関連リンク】

土佐酒造株式会社ホームページ

https://www.keigetsu.co.jp/(外部リンク)

苦みの少ないピーマンはいかがですか?(植田ファーム)

- 撮影場所:高知県土佐市

- 撮影日:令和6年7月9日

土佐市でピーマンの生産を行う「株式会社植田ファーム」を訪問し、意見交換を行いました。

土佐市の施設野菜ピーマンは県内出荷量の3分の1以上を占める県内一の産地。同社は市内の中心部と沿岸部に合わせて5棟のハウス計85アールで栽培し、一部で露地栽培も行っています。

全施設の空調管理は重油暖房機と農業用ヒートポンプを併用するハイブリッド方式で行っており、二酸化炭素削減による環境負荷低減にも取り組んでいます。

農作業等は技能実習生や地域の方々を雇用されており、楽しくやりがいのある職場づくりを行っています。

植田代表によると「当社のピーマンは苦みが少なく生食用としてもお勧めで、特に野菜嫌いのお子様にも食べてほしい自信作」とのこと。

ピーマンにはビタミンが豊富に含まれており疲労回復の効果があります。

ぜひ皆さんも夏バテ対策に高知のピーマンを食して、暑い夏を乗り切ってくださいね!

【関連リンク】

株式会社植田ファーム ホームページ

https://ueta-farm.com/(外部リンク)

生産者と消費者を笑顔でつなげる架け橋!(株式会社須崎青果)

- 撮影場所:高知県須崎市

- 撮影日:令和6年7月4日

令和6年7月4日、須崎市で青果物の卸売業を営んでいる株式会社須崎青果を訪問し、意見交換を行いました。

同社は、昭和33年12月に設立され、発足当時から「元気な畑のごちそう」のキャッチフレーズの元に、農家と消費者を笑顔でつなげる架け橋となるよう取り組んでいます。

農家に寄り添った営業活動として、農家に役立つ情報(GAPの推進、高く販売していくための袋詰め方法等)の共有や、毎日の市況情報をホームページに掲載するだけでなく、SNS(LINE)でも農家に直接届けたり、県内31か所の集荷場に持ち込めば、翌朝5時までに同社へ青果物を輸送する等の取組を行っています。

市川代表取締役は、「環境負荷低減のクロスコンプライアンスも農家に役立つ情報なので周知していきたい。」と語っていました。

【関連リンク】

株式会社須崎青果ホームページ

https://www.genkibatake.co.jp/susaki/(外部リンク)

環境負荷低減のクロスコンプライアンス(農林水産省ホームページ)

https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/midori/kurokon.html

「土佐茶の栽培面積減少に歯止めをかけ、輸出拡大を図るための分析#3」(株式会社 天空四万十)

- 撮影場所:高知県津野町

- 撮影日:令和6年7月2日

令和6年7月2日、茶の有機栽培を行っている株式会社 天空四万十(津野町)を訪問し、稲田取締役と意見交換を行いました。

平成元年に茶の栽培をはじめ、アレルギーを持った子供でも飲める有機による茶葉の栽培に取り組み、茶葉をイノシシやうさぎなどの食害から守りつつ、栽培を継続しています。

また過去には、スウェーデン、フランス、香港など海外への輸出を試みたものの、国内での販売と比較して価格差が少ないこと等から、現在、模索中とのことです。

今後とも茶の栽培を継続するために、安定した需要と取引価格の上昇に繋がるよう、我々としては、高知の茶の素晴らしさを発信してまいりたいと思います。

【関連リンク】

天空四万十ホームページ

http://oku-shimanto.com/(外部リンク)

「土佐茶の栽培面積減少に歯止めをかけ、輸出拡大を図るための分析#2」(国友農園)

- 撮影場所:高知県いの町

- 撮影日:令和6年7月2日

令和6年7月2日、茶の有機栽培を行っている国友農園(いの町)を訪問し、國友代表取締役と意見交換を行いました。

自生する茶木で栽培されている山茶は、独特の香り、味、形態を有しており、日本で多く栽培されている中国種だけでなく、インドのアッサム種が関与しているという研究結果が出ています。

國友代表取締役は幅広い知識をもって茶の研究を重ねておられます。「自生した園地及び挿し木にした園地は、いずれの山茶ともすべて手摘みし、自ら所有している施設で加工し、百貨店、道の駅、インターネット(フランス、ベルギー等海外6か国以上含む)等で販売していますが、愛飲家が多く、特にインターネット販売は売切れ状態となっています。」とのこと。また、「茶の魅力を発信することにより農家を守る取組をお願いします。」との要望を請けました。

【関連リンク】

国友農園ホームページ

https://www.kunitomo-f.co.jp/(外部リンク)

6月

老若男女が働きやすい環境づくりの名プロデューサー!(ファームヤマモト)

- 撮影場所:高知県四万十市

- 撮影日:令和6年6月26日

令和6年6月26日、四万十市のファームヤマモトを訪問し、「農業女子プロジェクト」のメンバーでもあるマネージャーの山本美加さんと意見交換を実施しました。

ファームヤマモトは、ナバナ及びラッキョウの大規模経営に取り組んでおり、山本さんは、20~80才代の従業員30数名の労務管理を担当しています。働きやすい職場の環境づくりのため、休憩場所や作業道具の置き場の確保、休憩時の飲み物やおやつの種類、農繁期後のリフレッシュ休暇の設定など、多種多様なリクエストに応えています。従業員からの意見・要望はすぐ記録して対応するようにしているそうです。現在は、ほ場に男女別トイレを設置するため、関係機関と準備を進めています。

今後は規模拡大を目指し、小さなことでも改善して労働力確保を図り、作業員の得意分野を生かせる環境の整備に取り組んでいきたいと話してくれました。

【関連リンク】

ファームヤマモトのインスタグラム

https://www.instagram.com/FARMYAMAMOTO.89/(外部リンク)

農業女子プロジェクト(農林水産省ホームページ)

https://www.maff.go.jp/j/keiei/jyosei/noujopj.html

酪農とフルーツトマトを組み合わせた経営で差別化を図る!(うしの恵 眞嶋農園)

- 撮影場所:高知県香南市

- 撮影日:令和6年6月25日

令和6年6月25日、香南市で酪農やフルーツトマト等を生産している「うしの恵 眞嶋農園」を訪問し、意見交換を実施しました。

同農園は、乳牛約30頭の飼養やフルーツトマト35アールを作付けし、搾乳した牛乳は乳業メーカーへ、フルーツトマトは東京都や大阪府の百貨店、地元の直売所、ふるさと納税の返礼品として出荷しています。

酪農では、飼養する牛1頭1頭に名前を付け、我が子のように大切に育てながら「新鮮で安心・安全」な生乳生産に取り組まれています。

フルーツトマトは、自家製の牛ふん堆肥を散布した園芸ハウス内で潅水量を抑えて栽培しているため美味しいと好評で、奥様が野菜ソムリエの資格を取得したことも販路拡大につながり、現在では生産が追い付かないほどの人気商品となっています。

同農園の眞嶋代表は、「国際情勢の変化等による資材の高騰など農業を取り巻く環境は厳しく、他社と差別化した農産物でなければ生き残ることは難しいため、今後も、土づくりにこだわった消費者に選ばれるフルーツトマトを生産していきたい。」と話されました。

【関連リンク】

インスタグラム

眞嶋美加:

https://www.instagram.com/mika_mashima/(外部リンク)

眞嶋順一:

https://www.instagram.com/junichi_mashima/(外部リンク)

Facebook

眞嶋美加:

https://m.facebook.com/profile.php?id=100004811472405(外部リンク)

眞嶋順一:

https://www.facebook.com/junichi.mashima.7/(外部リンク)

伝統の碁石茶とともに中山間地域農業を盛り上げる! ((株)大豊ゆとりファーム)

- 撮影場所:高知県大豊町

- 撮影日:令和6年6月21日

高知県長岡郡大豊町の中山間地域で農業を担う「株式会社大豊ゆとりファーム」を訪問し、意見交換を行いました。

第3セクターの同社は地域の高齢化や担い手不足対策として平成8年に設立し、農作業受託を始めました。現在、水稲生産の一連作業及びゆずの収穫を受託しており、借入農地では農産物栽培(水稲、ねぎ、ほうれんそう、小松菜、甘長とうがらし)を行っています。

借入農地で、使いみちのない放置された竹を炭にして施用することで二酸化炭素の削減が期待でき、二酸化炭素を減らすことで地球を冷やす野菜「クールベジタブル」として環境負荷低減にも取り組んでいます。

また、江戸時代から400年を超えて続く「碁石茶」を絶やさないため設立された「大豊町碁石茶協同組合」に加入し碁石茶づくりにも参入しており、現在5件の農家で伝統を守っています。

中山間地域の農業を守る担い手として、前向きにチャレンジを続ける大豊ゆとりファームさんを高知県拠点としてもサポートしていきます。

是非皆さんも味わい深い碁石茶を片手に中山間地域の農村風景に思いを馳せ、ほっと一息ついてみてください。

【関連リンク】

土佐れいほく立志録(株式会社ゆとりファーム) ホームページ

株式会社大豊ゆとりファーム | 土佐れいほく立志録 (risshiroku.kochi.jp) (外部リンク)

碁石茶 ホームページ

https://goishicha.jp/lactic-acid/(外部リンク)

お年寄りから子供たちへ受け継がれる昔野菜(四万十町)

- 撮影場所:高知県四万十町

- 撮影日:令和6年6月20日

令和6年6月20日、四万十町立昭和小学校で開催された伝統作物の種採り体験に参加してきました。

四万十町十和の奥大道地区には、タカナ・ダイコン・カブなど独特の伝統作物が栽培されており、十和の「昔野菜」としてこれらを地域に受け継ぐ取組が行われています。

平成28年からは昔野菜の生産者や関係機関が連携し、地元の昭和小学校において栽培や調理、販売体験などの食育活動を行ってきました。

当日は、昭和小学校3年生と4年生の児童5人が、昔野菜の学習の後、生産者と一緒に種採りを体験しました。

この日採れた種は大事に保管され、秋には畑づくり、種まき、冬には収穫、調理、販売体験など一年を通して子供たちの活動は続いていきます。

これからのジビエ利活用へあくなき挑戦!(高知ジビエ工房)

- 撮影場所:高知県香美市

- 撮影日:令和6年6月19日

令和6年6月19日、香美市にある「高知ジビエ工房」の代表者である橘木岳大さんを訪問し、意見交換を行いました。

橘木さんは、令和3年に「高知ジビエ工房」を開業し、自らハンターとして活動する傍ら、地元猟師が捕獲したシカを解体した後、主にペットフード商品に加工して販売をしています。解体作業に要する時間は、シカ4頭であれば2~3時間で可能だそうです(はっ、早い!)。また、香美市の地域づくり支援員として鳥獣対策業務を担当しています。

令和5年は、商品開発に協力した「シカ肉のペットフード」が「香美市ものづくり大賞」において特別賞及び次世代賞を受賞しました。ジビエ利用拡大のため、調理師専門学校等で講師としても活躍されています。

今後は、ペットフード商品の高品質化やジビエ料理の提供にも取り組んでいきたいと抱負を語ってくれました。

【関連リンク】

高知ジビエ工房のインスタグラム

https://www.instagram.com/kochigibierkobo/(外部リンク)

「弁当の日」レポート!(みんなで、ランランランチ)

- 撮影場所:高知県高知市

- 撮影日:令和6年6月19日

農林水産省では、食育月間の取組の一環として、6月19日を「弁当の日」として、弁当を持ち寄り、職場の仲間で共食を行っています。

共食とは、みんなで食卓を囲んで、共に食べることを言います。

家族が作ってくれた弁当、自分でこだわりを持って作った弁当、人それぞれ多様な弁当が集まりました。中でも今年は「みどりの食料システム戦略」に基づいた温室効果ガスを削減して生産された農産物23品目を取りそろえた弁当や、高知県が生産量日本一の「ししとう」に特化した弁当等々、職員のアイデアや工夫による素晴らしい力作がそろいました。味は別として・・・

みんなが集まっての共食では、弁当作りの苦労話や世間話等、笑いの絶えないランランランチタイムとなりました。

【関連リンク】

写真館

https://www.maff.go.jp/chushi/nousei/kochi/photo/gallery.html#k240619

「食育月間」について(農林水産省ホームページ)

https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/gekkan/

共食をするとどんないいことがあるの?(農林水産省ホームページ)

https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/evidence/togo/html/part4-1.html

「土佐茶の栽培面積減少に歯止めをかけ、輸出拡大を図るための分析」始動!

- 撮影場所:高知県安芸市

- 撮影日:令和6年6月18日

令和6年6月18日、安芸市で土佐茶の栽培を行っている東岡昭二氏を訪問し、意見交換を行いました。

東岡氏からは、労力面において園地での栽培・管理上の問題はないものの、近隣の荒茶工場の閉鎖により少し離れた工場に搬入せざるをえず、操業日数の関係等で園地の半分程度は摘採することができないうえに、工場の作業員の高齢化に伴う後継者不足が深刻とのことでした。さらに、これ以外の工場への搬入は長距離となり、茶葉の品質が大幅に低下することから、栽培を継続することができなくなる恐れがあるなどの話もありました。

東岡氏が栽培している土佐茶は、山間部の急傾斜に位置し、作業上においては厳しい環境下であるものの、気温日較差が大きい中で育ちコクのある味わい深い品質が特徴です。そのような銘茶の栽培を継続するためには、摘採後の加工施設の確保が喫緊の課題であると言えます。

中国四国農政局高知県拠点では、今後も生産者との意見交換等を通じて、茶の栽培継続はもとより、輸出拡大にもつなげられないか分析を進めてまいります。

【関連リンク】

農林水産省ホームページ:土佐茶生産強化事業(高知県)

https://www.maff.go.jp/j/g_biki/hojyo/kenbetu/230413_15.html

高知県ホームページ:土佐茶に関すること

https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/2019062600125/(外部リンク)

土佐茶プロジェクトホームページ:土佐茶の魅力を伝えたい

https://www.tosacha-pj.jp/(外部リンク)

孤軍奮闘する若手女性農業者を訪ねてみました(らららファーム)

- 撮影場所:高知県四万十町

- 撮影日:令和6年6月12日

令和6年6月12日、四万十町でサトイモやエダマメなどの露地野菜を生産する笹岡いづみさんを訪問し、意見交換を行いました。

笹岡さんは、約1.2ヘクタールのほ場でサトイモ、エダマメ、スイートコーン、サツマイモ、キクイモを栽培しており、収穫した野菜は主にネットやスーパーで販売されています。そのほかにもJAの直販所、ふるさと納税返礼品として出荷しています。

寒暖差のある四万十町で栽培されたサトイモは、味が濃くて甘いと評判も良く、毎年10月からの収穫を心待ちにしているリピーターもいるそうです。

現在は、農作業のほとんどを一人で行っている笹岡さんですが、将来、従業員を雇用して規模拡大をしたいと力強く話してくださいました。

【関連リンク】

笹岡いづみさんのインスタグラム

https://www.instagram.com/ra.ra.ra.farm/(外部リンク)

全国でもごくわずか!牛にも自然にも優しい「山地酪農」を実践!((有)斉藤牧場)

- 撮影場所:高知県南国市

- 撮影日:令和6年6月4日

令和6年6月4日、高知県南国市で山地(やまち)酪農を実践している有限会社斉藤牧場を訪問し、意見交換を実施しました。

同社は、乳牛が放牧地を自由に動き回りながら草を食み、乳牛たちの排せつ物が草の栄養となる野生に近い状態で育てる山地酪農に取り組みたいとの想いから、1968年に急勾配の雑木林を開墾し整備した放牧地25ヘクタールで約30頭の乳牛を放牧しています。

市販されているほとんどの牛乳は乳脂肪を細かくするホモジナイズ処理をしていますが、同社の山地酪農牛乳は、ノンホモジナイズ牛乳のため、風味がよく後味はさっぱりしているのが特徴です。

同社は、「SNSを活用した情報発信やコロナの影響で中止していたお客様とのイベントの再開を通じて、山地酪農を多くの人に知ってもらいたい。」と活動しており、牛乳は「ノンホモジナイズ南国斉藤牧場の山地酪農牛乳」として商品化し、南国市のふるさと納税の返礼品や通販サイト、高知県内の一部のスーパーマーケット等で販売しています。

山地酪農による1頭当たりの搾乳量は一般的な酪農の半分以下!大変貴重な牛乳です。どこにでもある商品ではないため、見かけた際は是非ご賞味ください。

【関連リンク】

Facebook

https://www.facebook.com/saitoubokujou/(外部リンク)

Instagram

https://www.instagram.com/saitobokujo/(外部リンク)

「未来をつなぐ高知の酪農」ダイジェスト版

https://www.youtube.com/watch?v=TluqkCeW_Mc (外部リンク)

<

<

地元高校生がジビエで森林保護と卸売市場活性化の一翼を担う

- 撮影場所:高知県高知市

- 撮影日:令和6年6月1日

令和6年6月1日、高知市中央卸売市場で高知商業高校ジビエ商品開発・販売促進部の生徒が新たに開発したジビエ商品を販売しました。※

ジビエ商品の販売で得た利益を鳥獣による被害を受けた森林の保護活動に寄付する循環型の取組です。販売した新商品は、いずれも鹿肉を使用しており、ボリュームたっぷりの「ジビエ☆ドッグ」200個、子供向けの「ジビエ☆キッズドッグ」100個及びそぼろを包んだ「鹿むすび」60個の3種類です。

部で誂えたお揃いのポロシャツを着た2年生2名と1年生3名の部員は、午前8時の開店が待ちきれず集まった老若男女の買い物客が行列を作るなか、商品の品出し作業や電卓を片手に優しく丁寧な接客対応に一生懸命取り組んでいました。

※同部は空き店舗が増加した卸売市場の活性化に協力するため、今年4月から不定期ながら土曜日に出店をしており、場内では購入した商品をすぐ食べられる場所を設ける「サタデーイートインコーナー」を不定期に開催しています。開催情報は、高知市ホームページの「市場課」の新着情報で得ることができます。

みなさんも是非、お試しください!

【関連リンク】

市場課 ‐ 高知市公式ホームページ

https://www.city.kochi.kochi.jp/soshiki/106/(外部リンク)

5月

畜産・酪農について説明しました!(高知県立農業大学校への施策説明)

- 撮影場所:高知県いの町

- 撮影日:令和6年5月30日

令和6年5月30日、高知県立農業大学校において、園芸学科18名、畜産学科4名の新1年生を対象に「畜産・酪農をめぐる情勢」について説明を行いました。

今回の施策説明は、農業大学校側から畜産の現状と課題、国の方向性(施策・技術)や国際情勢を踏まえて国・世界レベルでの情勢をお話しいただきたいとの要望を受け、中国四国農政局生産部畜産課から講師を迎えての開催となりました。

この4月に入学したばかりの学生からは、「畜産・酪農の話が聞けて良かった、今後の参考にしたい」、「酪農をする人が減り、牛や豚が減っていることが分かった」、「牛が出す温室効果ガスを抑制することで地球温暖化を抑えていることが分かった」などの感想が寄せられました。

7月20日には、「環境保全型農業に関する施策」等について説明を行う予定です。

【関連リンク】

高知県立農業大学校

https://www.nogyo.tosa.pref.kochi.lg.jp/?sid=2010(外部リンク)

大野台地に広がる棚田はオーシャンビュー!(田野町棚田地域振興協議会)

- 撮影場所:高知県田野町

- 撮影日:令和6年5月29日

令和6年5月29日、田野町を訪問し、田野町棚田地域振興協議会と意見交換を実施しました。

田野町棚田地域振興協議会では、指定棚田地域振興活動計画を策定し、田野町東大野の棚田等の保全や多面的機能の維持等を目標に掲げ、東大野集落営農組織との連携により農地や水路の管理に取り組み、町内の園児や観光客を対象としたじゃがいもの収穫作業体験を実施しています。また、「大野盆踊り」を夏に催し、地域の伝統文化の継承にも取り組んでいます。

意見交換当日は、東大野の棚田から青い空と海を望む晴天となり、田植えしたばかりの苗が5月の爽やかな風を受けていました。

【関連リンク】

棚田地域の振興について(農林水産省へリンク)

https://www.maff.go.jp/j/nousin/tanada/tanada.html

「地域防災フェスティバル」で、備蓄食料品の展示を行いました!

- 撮影場所:高知県香南市

- 撮影日:令和6年5月26日

令和6年5月26日、高知県拠点は高知県主催の「地域防災フェスティバル」において、「家庭でできる食料備蓄、家族3人3日分ってどれくらい?」をテーマに備蓄食料品や防災に関するパネルの展示等を行いました。

本フェスティバルは、南海トラフ地震を想定した高知県総合防災訓練と併せて実施されているイベントです。スタンプラリー等もあり、来場者は楽しみながら防災について学ばれていました。

家族3人分(大人2人、子供1人)の備蓄食料品(3日分)を目にした来場者からは、「えっ、こんなに必要なが!?」と驚きの声が上がっていました。 災害が起きた時の支援物資はすぐには届きません。みなさんも、普段から少し多めに買い置きをしてみてはいかがでしょうか。

【関連リンク】

家庭備蓄ポータル (農林水産省ホームページ)

https://www.maff.go.jp/j/zyukyu/foodstock/

高知県危機管理部危機管理・防災課 ホームページ

https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/2024051700090/(外部リンク)

清流仁淀川の畔から安全でおいしいカット野菜をお届けします!((株)フードプラン)

- 撮影場所:高知県仁淀川町

- 撮影日:令和6年5月23日

清流・仁淀川の畔でカット野菜事業などを展開されている「株式会社フードプラン」を訪問し、意見交換を行うとともに施設の見学をさせていただきました。

同社は平成14年に設立し、国産・地元産にこだわり仁淀川の清らかな伏流水を利用してカット野菜商品を製造しており、商品は一般用(カット野菜、食材セット、カップサラダ)及び業務用(刺身ツマ、スライス、炒め物セットなど)として高知県内を中心に四国内の量販店や一部関西地域へも出荷しています。

本社に併設する工場内の各製造ラインでは衛生的な作業環境の中、HACCPに基づいた安全管理や品質管理が行われており、従業員の皆さんが各持ち場で手際良く作業をしていました。

「今後も地元産の野菜を基本として、便利なカット野菜を安全でおいしく提供していきたい」とお話しいただいたフードプランさん。単身の私は、今日も?カット野菜にします!

【関連リンク】

株式会社フードプランホームページ

https://www.foodplan.co.jp/(外部リンク)

商品のラインアップ(株式会社フードプランホームページ)

https://www.foodplan.co.jp/product3(外部リンク)

ししとう出荷量日本一の高知県での超先進的次世代施設園芸!(Aitosa株式会社)

- 撮影場所:高知県南国市

- 撮影日:令和6年5月17日

令和6年5月17日、南国市でししとう栽培を行っているAitosa株式会社に、高知地方検察庁職員及び司法修習生とともに訪問し、意見交換を行いました。

同社は、四国電力株式会社の子会社で令和2年11月に設立し、高知県が開発したIoP(※)クラウド(SAWACHI)を活用して、モニタリングやデータの蓄積・分析等による「データ駆動型農業」で長年の経験と勘に頼らない農業を行っています。

施設の特徴として、ヤシ殻培地を使用した養液栽培に取り組んでいます。

令和3年に約30アールで栽培を開始し、現在は規模を拡大し2号棟(約35アール)を建設中であると説明がありました。

また、ししとうは辛いイメージがあり子どもたちに敬遠されがちな野菜ですが、高知県がピーマンやパプリカと交配させて育成した「絶対辛くないししとう」(愛称: ししまろ)栽培を令和5年から始めています。(生で食べても辛くはありません。)

農場長は、「清潔できれいな働きやすい環境及び、ししとうが育ちやすい環境を作ることで必然的に生産性が上がる」、「将来的には養液栽培の栽培技術をマニュアル化し、産地の維持と拡大を図っていきたい」と語っていました。

※IoPはInternet of Plantsの略で、栽培ハウス内の環境データや作物の生育状況等を見える化し、生産者間で共有するシステム。

また、高知地方検察庁とも今後「農福連携」を一層協力して進めていくことを確認しました。

【関連リンク】

Aitosa株式会社 ホームページ

https://www.aitosa.com/(外部リンク)

農福連携の推進(農林水産省へリンク)

https://www.maff.go.jp/j/nousin/kouryu/noufuku/

日本政策金融公庫高知支店と業務推進会議を開催しました!(株式会社日本政策金融公庫)

- 撮影場所:高知県高知市

- 撮影日:令和6年5月15日

令和6年5月15日、高知県拠点(以下、「拠点」という。)は日本政策金融公庫高知支店(以下、「公庫」という。)と業務推進会議を行いました。

本会議は、異なる立場でありながら、農業振興という同じミッションを担う両者が、それぞれ把握している課題や好事例等を共有し、連携することにより生産者や事業者、地域の課題解決につなげることを目的に、毎年開催することとしたものです。拠点からは食料・農業・農村基本法の改正概要及び諸制度について、公庫からは、今年度の重点取組事項やこれまでの融資実績・動向についてそれぞれ情報提供された後、活発な意見交換が行われました。

限られた時間ではありましたが、高知県の農業を取り巻く課題解決のために極めて有意義な会議となりました。この機会を重要ととらえ、今後も連携を図っていきたいと考えています。

【関連リンク】

日本政策金融公庫 ホームページ

https://www.jfc.go.jp/(外部リンク)

こじゃんとうまい土佐酒が海を渡るぜよ!「第3回酒類の輸出促進のための県別意見交換会(高知県)」

- 撮影場所:高知県高知市

- 撮影日:令和6年5月9日

令和6年5月9日、高知よさこい咲都(さいと)合同庁舎において、高松国税局主催による「第3回酒類の輸出促進のための県別意見交換会(高知県)」が開催されました。

同会は、土佐酒の輸出促進強化を目的としており、中国四国農政局、独立行政法人日本貿易振興機構(ジェトロ)、高知県中小企業団体中央会、日本政策金融公庫高知支店、高知県、高知県酒造組合及び県内の酒造会社が出席しました。

中国四国農政局からは農林水産物・食品の輸出をめぐる状況や農林水産物・食品輸出プロジェクト(GFP)の取組などを説明しました。高知県拠点からは関係機関の支援メニューをワンストップで提案できるよう作成した「こうち輸出支援策ガイドブック」を紹介しました。

高知県酒造組合からは2023年度の全米日本酒歓評会では金賞受賞率が日本一になるなど高知の日本酒が高い評価を受けていること、現在、組合加入の酒造会社18社のほぼ全社が高知の日本酒の輸出に取り組んでいることが説明されました。

今後も好調な輸出が期待される土佐酒。県内関係機関と酒類業者が一体となり更なる販路拡大や品質の維持・向上を図りながら、輸出促進に取り組むことを確認しました。

【関連リンク】

こうち輸出支援策ガイドブック

https://www.maff.go.jp/chushi/nousei/kochi/yushutu/guide.html

高知県酒造組合 ホームページ

https://www.kbiz.or.jp/kumiai/sake/(外部リンク)

国税庁 ホームページ(輸出支援の取組)

https://www.nta.go.jp/taxes/sake/yushutsu/01.htm(外部リンク)

4月

馬路村が高知県内初のオーガニックビレッジを宣言しました!(馬路村)

- 撮影場所:高知県馬路村

- 撮影日:令和6年4月23日

令和6年4月23日、馬路村は、地域ぐるみで有機農業に取り組むオーガニックビレッジ宣言を高知県内で初めて行いました。

同村では、平成13年から全てのゆず生産者が有機農業に準じた栽培を開始し、全国の市町村を対象に実施した「令和3年度における有機農業の推進状況調査」では、耕地面積に占める有機農業の割合が81%と全国第1位となっています。

収穫したゆずは村内の搾汁施設へ持ち込まれた後、ゆず加工場で清涼飲料水「ごっくん馬路村」や「ぽん酢しょうゆ ゆずの村」等に加工し全国へ出荷しています。

また、搾汁後の残滓は堆肥化してゆず園へ散布し、種は化粧品の原料として活用するなど、ゆずを余すことなく活用しています。

同村では有機農業の取組を発展させていくため、今後は、輸出向けの商品開発やゆずのゼリーを学校給食で提供するなどの取組を推進していくこととしています。

【関連リンク】

馬路村 ホームページ

https://vill.umaji.lg.jp/info/2616/(外部リンク)

馬路村農業協同組合 ホームページ

https://www.yuzu.or.jp/(外部リンク)

国産飼料への転換にチャレンジ!「窪川麦豚」(農事組合法人平野協同畜産)

- 撮影場所:高知県四万十町

- 撮影日:令和6年4月18日

四万十町で養豚業に取り組む「農事組合法人平野協同畜産」(以下、「平野協同畜産」という。)を訪問し、代表の沖氏と意見交換を行いました。

平野協同畜産は、同町で母豚480頭(全肥育頭数約5,000頭)を飼育する一貫経営の養豚場です。令和元年には農場HACCP認証を取得し、高度な飼養管理を実施しています。肉の旨味を上げるため、飼育期間を通常よりも長くしゆっくりと育てることや、麦の割合を2割に高めた独自の配合飼料を給餌し、銘柄豚「窪川麦豚」として、県内のスーパーマーケットを中心に販売しています。

また、飼料価格高騰対策として、令和5年度からはトウモロコシの代替飼料となる飼料用米の生産・利用拡大に取り組むとともに、町内に直営の豚肉専門店(四万十精肉HIRANOYA)をオープンし、新たな分野へも挑戦しています。

沖代表は、「自然豊かな環境の中で、美味しい豚になるために贅沢な餌を食べさせて、安心と信頼を一番に考えて大切に育てています」と話されていました。

【関連リンク】

平野協同畜産 ホームページ

https://hirachiku.jp/(外部リンク)

“Jクレ”をご存知ですか?バイオ炭で環境保全のゆず栽培(猪谷農産)

- 撮影場所:高知県高知市

- 撮影日:令和6年4月15日

高知市土佐山の鏡川源流の地でバイオ炭を使用して農薬を使わず環境循環型のゆず栽培に取り組む「猪谷(いたに)農産」を訪問し、代表の猪谷氏と意見交換を実施しました。

猪谷氏は、自身の農地にバイオ炭を施用することでCO2等の排出削減量・吸収量を国が認証し取引を可能とするJ‐クレジット制度(※1)を活用されており、直近ではバイオ炭800キログラムの施用に対し、二酸化炭素1,634キログラムを削減したことが認められています。また、バイオ炭の販売や農業関係者との交流を広げることで、制度の普及にも尽力されています。

バイオ炭は猪谷氏が代表を務める株式会社電子資材開発研究所で製造し、土に混ぜることで通気性、透水性、吸着性がよくなり多種多様な微生物が増え、作物の収量増加や品質向上が期待できるそうです。また、同社のバイオ炭は、日本バイオ炭普及会の規格に則った品質証明も受けています。

ほ場では、ゆずの木の根元にバイオ炭を施用した様子を見学することができました。

猪谷氏によると、地元地域ではバイオ炭の取組に理解が及んでいないが、地域全体の取組として広がることを目指し、まずは自身のほ場で実践しているそうです。

「バイオ炭の使用方法は土に混ぜ込むかそのまま土壌へ被せるか、品目やほ場環境によって自分の考えで施用して栽培に取り組めばよい」と生き生きとした笑顔で話す猪谷氏に接して、みどりの食料システム戦略に資する取組を身近に感じることができました。

(※1)「J-クレジット制度」は、省エネ設備の導入や再生可能エネルギーを活用することで、ランニングコストの低減やクレジットの売却益、更には温暖化対策のPR効果が期待できます。

【関連リンク】

J-クレジット制度

https://japancredit.go.jp/(外部リンク)

猪谷農産 ホームページ

https://www.sumisodati.com/(外部リンク)

株式会社電子資材開発研究所 ホームページ

https://www.sumisodaticlub.com/services(外部リンク)

有機農業のレジェント的存在が語る!「次代に繋ぐために」(桐島畑)

- 撮影場所:高知県四万十町

- 撮影日:令和6年4月11日

清流四万十川のほとりで有機農業による野菜の生産・販売を営む「桐島畑」を訪問し、代表の桐島正一さんにお話を伺いました。

現在年間70品目以上の露地野菜を栽培し、加工品の製造も手掛け、顧客のニーズに応じて一箱8~9品目をセットにして全国に販売しています。

農業を始めた時は慣行栽培のナスを生産、その後有機栽培に転換したという桐島さん。

自身のアメリカでの農業経験から、日本の農家も自分で作って自分で売るという意識が必要と熱心に語られていました。

ほ場見学では、ルッコラやにんにく、マスタード等のほ場を案内してくれ、「追肥をやり過ぎた」と畑のソラマメを指差し、笑って話す姿が頼もしく見えました。

有機農業は手をかけ過ぎたらダメ、野菜が自ら栄養分をコントロールする力を持っているのでよく観察して足りないところをちょっとだけ助けてやる。経験のない若い人たちはその見極めが難しいので私の経験から学んでほしい。

作業の機械化が課題、売り方の勉強もしたい。今やらなければ次代に繋げないと会議に参加し積極的な提言を行う一方で自分を顧みる日々を送っているという桐島さんのこれからの活躍を応援します。

【関連リンク】

桐島畑 ホームページ

https://kirishimabatake.stores.jp/(外部リンク)

有機JAS認証農園で「グアバ」を中心とした農福連携・加工・販路開拓のたゆまぬ挑戦!((一社)エンジェルガーデン南国)

- 撮影場所:高知県南国市

- 撮影日:令和6年4月10日

令和6年4月10日、南国市の(一社)エンジェルガーデン南国 南国にしがわ農園を訪問し、グアバほ場の視察及び意見交換を実施しました。

当農園では、農福連携により農薬や肥料、除草剤を一切使わずに栽培したグアバの果実や葉だけでなく、果皮や種子、枝まで余すところなく自社で加工・販売しています。

ほ場では、西川一司代表から、現在400本程度のグアバを栽培しており、花が終わった7月から12月にかけて茶葉を刈り取り、ほ場内で葉を一枚一枚丁寧に手洗いし、乾燥させていると説明がありました。

また、事務所へ移動後の意見交換では冒頭、西川きよゼネラルマネージャーから取組内容について説明がありました。グアバの葉や果実、果皮、種などを活用して機能性の高い商品開発(お茶、ピューレ、化粧品、お酒などなど)を行っていること、今後も障がい者の生きがいと自立できる環境を目指して、耕作放棄地も活用してグアバの栽培面積を拡大し、障がい者の雇用を増やすとともに一層の工賃UPに尽力していきたいと説明がありました。

そのお姿は、さすが美容家!・・・神々しく見えました。

【関連リンク】

(一社)エンジェルガーデン南国 南国にしがわ農園 ホームページ

https://www.nishigawa-nouen.com/(外部リンク)

早期米の田植えが最盛期を迎えています

- 撮影場所:高知県南国市

- 撮影日:令和6年4月10日

県中央部の南国市で春を告げる早期米の主要品種である「コシヒカリ」の田植えが行われています。

南国市前浜地区で、手際よく苗を田植機へ積み込み、慣れた機械操作で田植えを行っている農家の方にお話を聞くと「苗の生育が順調に進み、コシヒカリの田植え時期は平年並み」とのことです。

県内では、3月中旬から極早生品種の「南国そだち」や「よさ恋美人」の田植えが行われ、その後、主要品種のコシヒカリへと移り、現在、最盛期を迎えています。

お問合せ先

高知県拠点

ダイヤルイン:088-875-7236