2024年フォトレポートギャラリー

「ヒートポンプ利用で品質維持に取り組む「みずほ育ちのシクラメン」生産者との意見交換」

日時:2024年12月5日

場所:東京都瑞穂町

通称「シクラメン街道」と呼ばれる瑞穂町の岩蔵街道沿いで、町の特産品であるシクラメンを生産・直売する長谷部園芸さんを訪問しました。

長谷部園芸さんでは、昭和50年代に建てられたガラス温室でヒートポンプを利用し、約40品種以上のシクラメンを栽培しています。

鉢のサイズは5号から、花屋さんでは扱わない大型の8号(直径24cm)まで扱っており、毎年11月からクリスマスまでの間、主に贈答用として温室内で販売されています。

シクラメンは高温多湿に弱いので、きれいな花を咲かせるためには、夏場の管理が重要だそうです。

最寄りのJR箱根ヶ崎駅構内では、毎年11月下旬から12月末までの間、町内7軒の生産者が共同で、シクラメンの展示を行っていますので、是非、皆さんもお越しください。

長谷部園芸

「第16回東京都食育フェアにて「みえるらべる」の周知活動」

日時:2024年11月9日~10日

場所:東京都渋谷区

11月9日(土曜日)~10日(日曜日)に東京都が主催する「第16回東京都食育フェア」が渋谷区代々木公園ケヤキ並木通りで開催され、「楽しみながら食を育もう」をテーマに57の団体がテントブースに出展し、東京都拠点も本局消費生活課と合同で参加しました。

テントブースでは、食育クイズラリ―のポイントとなっていたため、多くの方が立ち寄り「みどりの食料システム戦略」や「ニッポンフードシフト」などのパネル展示を見ていただくとともに、チラシを配布することができました。

ここで食育クイズラリ―の問題です。

「農林水産省では、温室効果ガスを削減して生産された農産物に表示を行っています。その表示の名前は何でしょうか?」

(ア)JASマーク

(イ)GIマーク

(ウ)みえるらべる

ヒントはこちらから。

「都産都消推進協議会事務局(有限会社丸幸水産)との意見交換」

日時:2024年11月8日

場所:東京都江東区

東京都心部の学校給食に、都産農産物を提供する「都産都消推進協議会」の事務局を務める有限会社丸幸水産(以下、「丸幸水産」という。)と意見交換を行いました。

同協議会は、丸幸水産をはじめ都内学校給食納入業者と都内JAを構成員として、令和6年5月に設立。7月から10月までの間、延べ300校以上の小中学校に農産物を提供しています。野菜の生産現場を見る機会が少ない都心部の子どもたちに、学校給食を通じて東京都産の野菜を食べてもらい、農業に興味を持つとともに、東京農業の応援団となり、たくさんの情報を発信してくれることを期待しています。

今後、取扱量を増やすとともに、課題である物流費を圧縮させて、持続的な取組となるように目指しています。

有限会社丸幸水産

江戸東京野菜『八王子ショウガ』

日時:2024年9月10日

場所:東京都八王子市

八王子市で江戸東京野菜『八王子ショウガ』を生産している中西真一さんにお話をお聞きしました。

中西さんは八王子市の認定農業者として、現在2.5haの畑で年間20種類ほど野菜を生産しており、JA直売所やスーパーの産直コーナーでの販売のほか、市内の複数の小学校に給食の食材として野菜を供給しています。また、小学校の食育活動の支援を行っており、お伺いをした日の午前中には地元小学校の児童が圃場見学に訪れていました。

『八王子ショウガ』は、市場に出回ることが少ない貴重な伝統野菜で、鮮やかな黄色味を帯びており、辛みが少なめで筋っぽさが無くみずみずしいのが特徴で、甘みもあり食べやすい葉ショウガです。ただ、病気に弱く、とてもデリケートで育てるのが難しい品種です。昭和初期から大切に引き継がれている種ショウガの越冬は、土中での保存方法(一定の温度を保つなど)に気を遣い、圃場では生育時期の日照や水やり具合に気を遣います。『八王子ショウガ』の収穫時期は8月下旬から10月上旬に収穫され、JA直売所や道の駅等に出荷しています。

ショウガは、風邪に効くと古くから知られており、旬を大切にした江戸東京野菜『八王子ショウガ』を是非ご賞味ください。

大学連携:TOKYO TOMATO「山口トマト農場」

日時:2024年9月9日

場所:東京都練馬区

東京都拠点の大学連携の取組として、立正大学西谷ゼミの学生を練馬区の山口トマト農場へ案内し、フィールドワークを行いました。

山口トマト農場では、環境制御されたハウスでトマト栽培をしています。東京都GAPを取得し、食の安全や環境負荷低減への取組、障がいのある方を雇用する農福連携にも積極的に取り組んでいます。

代表の山口卓さんから、ハウスにて環境制御のトマト栽培について説明。その後、JA東京あおば直売所(こぐれ村)に移動して、地域との繋がりや都市農業ならではの悩みなどについてお話がありました。学生から、「農業をはじめたきっかけ」、「トマト栽培に適した温度などの環境設定は?」、「農業経営について」、「災害が発生してしまった時の対策は?」など、都市農業における現場の生の情報を学ぶための質問が多くありました。

学生は今後、小学生(世田谷区・品川区)に都市農業をテーマにした出前授業を行う予定であり、このフィールドワークでの学んだことを、どのように小学生へアウトリーチ活動として伝えていくのか楽しみです。

2024.9.17追記

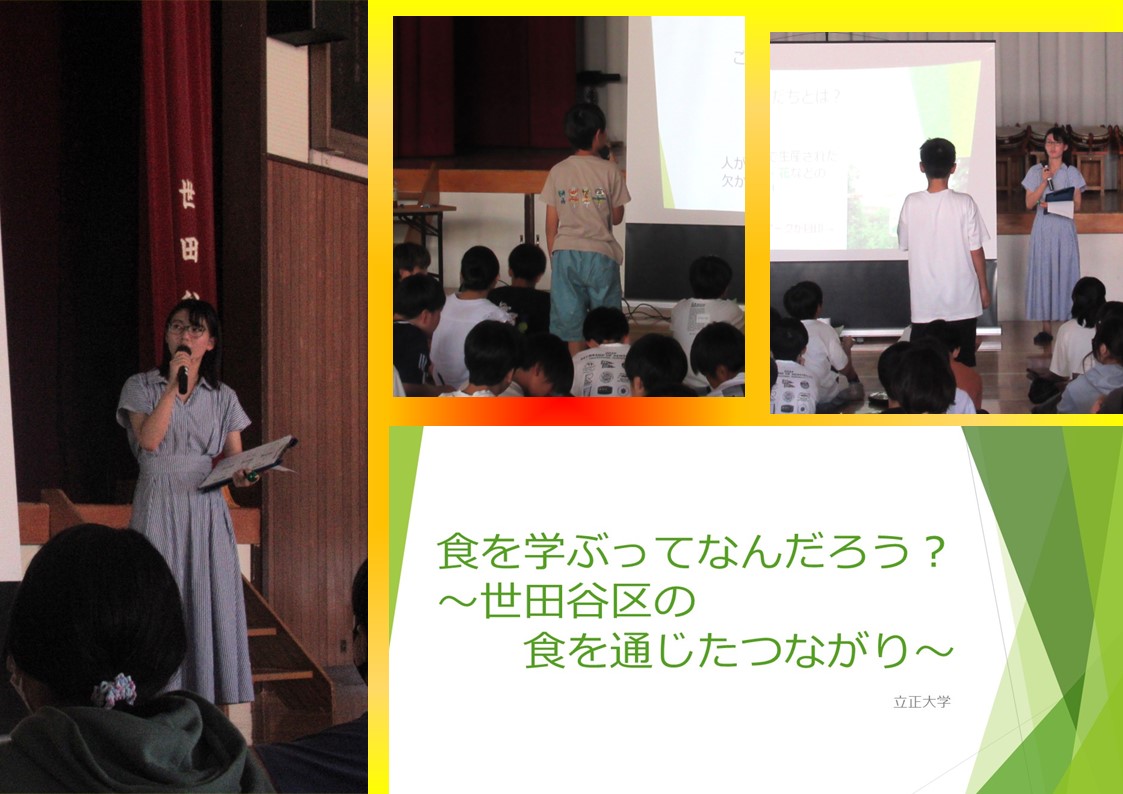

フィールドワークで学んだ学生は、世田谷区立山崎小学校の生徒にアウトリーチ活動とした出前授業を行いました。

「愛されるブランド~地域とつながる都市農業~」をテーマに、練馬区で展開されている都市農業を時代に沿って説明し、山口さんから聞いた環境制御のトマト栽培のお話を分かりやすく伝えていました。

「大学連携フィールドワーク」

~郷土に暮らした先人の創意工夫を伝えることで農業のファンを増やし、都心の農地を守りたいんです~

日時:2024年9月3日

場所:東京都世田谷区

東京都拠点では、ひとりでも多くの方に都市農業に関心を持ってもらうことを目的に大学と連携した取組を行っています。

今回は、立正大学(西谷ゼミ)の学生を世田谷区の「髙橋農園」に案内し、フィールドワークを行いました。

髙橋光正さんから、

32年間のサラリーマン経験の後に、家業の農業を継いで、20年にわたり、住宅地に囲まれた畑で少量多品目の野菜を栽培してきました。

2,000m2という限られた農地の中で、作付けから収穫までのサイクルを年5~8回転で行っており、1年を通して絶えず毎日野菜を出荷するため効率的な作付け計画をするなどの工夫や、化学肥料・農薬などを極力使わずに落ち葉などの有機肥料を使った栽培方法などについて説明されました。

また、常日頃から、農地を災害時の防災空間として捉え、地域住民の一時的な避難場所や農産物等の提供など、農地を地域の財産として大切に守り災害に強いまちづくりを意識しており、特に南海トラフなどの巨大地震を警戒しているとのお話がありました。

学生は、オクラ、ナス、シシトウ、ピーマンなどの旬の野菜の畑を見学。「都市農業ならではの大変なことは?」「地域の協働関係をつくるために大切にしているものは何か?」「栽培の回転が早いことで土がやせ細らないのか?」などの質問がありました。

学生は今回のフィールドワークの成果などについて、世田谷区の小学校にアウトリーチ活動として出前授業を行います。

ゲリラ豪雨で土砂降りだった天気も、フィールドワークの時間には青空も拝めるようになりました。

2024.9.17追記

フィールドワークで学んだ学生は、世田谷区立山崎小学校の児童にアウトリーチ活動とした出前授業を行いました。

「食を学ぶってなんだろう?~世田谷区の食を通じたつながり~」をテーマに、世田谷区の食育や農業体験、区内で生産された花や野菜(せたがやそだち)などの活動を説明。小学生から「せたがやそだち」にはどんな野菜があるのか?」との質問があり、大学生は髙橋さんに教わったことを丁寧に伝えていました。

「大学連携フィールドワーク「植木生産から新たな挑戦」~東京産オリーブオイルが誕生~」

日時:2024年8月26日

場所:東京都三鷹市

東京都拠点では、ひとりでも多くの方に都市農業に関心を持ってもらうことを目的に大学と連携した取組を行っています。

今回は、立正大学(西谷ゼミ)の学生を三鷹市の「天神山須藤園」に案内し、フィールドワークを行いました。

須藤金一さんから、「農業経営」「植木生産農家の現状と未来」「新たな挑戦」などをテーマとして説明がありました。

たわわに実るオリーブ畑の下では、新たな挑戦のひとつ「オリーブプロジェクト」について、生産からオイルの商品化まで。また、植木の剪定した枝を細かく砕いたチップと近隣の大学馬術部の馬ふんやコーヒー豆のカスなどを混ぜて作ったオリジナルの堆肥を使用した土づくりなど環境に配慮した取組について説明がありました。

学生から、「夏みかんの果実を加工品にすると決めた理由は」「オリーブの搾りカスも堆肥として利用しているのか」などの質問や、「根まわし」の語源が植木生産からだったことが印象深いとの感想も聞けました。

当日は35度の猛暑の中でも緑豊かな木陰に居れば涼めて、自然環境を感じながら笑顔あふれるフィールドワークでした。

天神山須藤園

「特別展示:杉並区~都市空間に広がる農の風景~」

日時:2024年8月20日

場所:東京都江東区

東京都拠点では、東雲合同庁舎1階「食のひろば」展示室において、都内の農産物や地域の情報などを紹介した特別展示を行っています。

今回は東京都杉並区に焦点をあて、杉並を豊かにし、街に潤いを届けている農業者を紹介しています。東京都23区のうち、5番目に農地面積が広い杉並区。即売会や畑の直売所で、採れたての農産物を販売し、子どもたちには、学校給食や社会見学を通して食や農の大切さを伝えています。

また、杉並区農福連携農園の「すぎのこ農園」では、障害者・高齢者等のいきがい創出や健康増進、若者等の就労支援、幼児の食育・自然体験などを通じて都市農業の持つ多面的機能に対する理解にも取り組んでいます。

杉並区では、農産物直売マップを作成しています。マップを片手に直売所巡りをしながら杉並区を散歩してみてはいかがでしょうか。

今回の展示には、杉並区産業振興センター都市農業係にご協力いただきました。(展示期間は8月中旬~9月下旬)

杉並農人

農福連携農園すぎのこ農園について

農産物直売マップ

「練馬からはじまる農業の輪~白石農園~」

日時:2024年8月8日

場所:東京都練馬区

東京都拠点では、農業体験農園という農業スタイルの確立に尽力し、全国普及とともに農地保全に取り組むひとり、『白石農園』の白石さんと意見交換を行いました。

125区画に分けられた畑では、白石さんの指導の下で契約者の方が農作物の生産をしています。播種から収穫までをベテラン農家から学びながら体験でき、趣味として参加される方が多くいらっしゃいます。収穫体験用の畑も併設され、拠点の訪問時も子ども連れのご家族が収穫体験に訪れており、幅広い世代の方が白石農園に足を運ぶ様子が伺えます。

また、福祉施設と協力し、アスパラガスの生産・販売を行うなど、農業の輪を広めています。

全国各地で活動される白石さんは、活動を通して農地の維持・保全を楽しく行うことを目標に日々邁進されています。

白石農園HP

白石農園インスタグラム

「「未来へつなぐ食のバトン」勉強会~みどりの食料システム戦略~」

日時:2024年8月6日

場所:東京都江東区

東京都拠点では、「令和6年度みどり戦略学生チャレンジ」に参加する都内の学生を対象に「未来へつなぐ食のバトン」と題した「みどりの食料システム戦略」勉強会を開催しました。

勉強会には、国際基督教大学藤沼ゼミ、立正大学西谷ゼミ、東京農業大学と兵庫県から関西学院大学の学生が会場参加。また、近畿農政局兵庫県拠点の協力のもと、兵庫県立農業高等学校、東洋大学付属姫路高等学校の学生がWEB参加しました。

前半の講義は、関東農政局職員から

”食と環境を未来の子どもたちへ~私たちに何が出来るのか~”をテーマとしたみどり戦略の概要や取組状況等について、

”「みどりの食料システム戦略」の消費者へ向けた情報発信”をテーマに、消費者にできる具体的な行動等について説明しました。

学生たちはメモを取るなど真剣さが感じ取れました。

その後グループ討議では、5つのチームに分かれて討議を行い、関東農政局若手職員からなる「食ミラプロジェクト」のメンバーがファシリテーターとしてそれぞれのグループに参加し、話し合いの場を盛り上げてくれました。

各グループからの発表では、「もったいないを減らそう!家庭の食品ロスを減らす方法」、「環境にやさしい有機野菜を買ってもらうには」、「持続的な選択を日常‼にみどり戦略を効果的に情報発信する!」、「女性インフルエンサーを活用した炎上マーケティング」、「売る側と買う側の協力で、販売から購入までの食品ロスの解決方法」など、私たち職員では考えつかないような斬新な着眼点からの発言がありました。

また、「 SNS認知度が低い。認知してもらわなければ良い情報も伝わらない。」などの刺激的な意見をいただきました。

学生同士も初対面の人がいるなか、短時間で溶け込めるコミュニケーション力の高さと若いパワーを感じました。

「食ミラプロジェクト」食ミラプロジェクト ~食と環境を未来の子どもたちへ~

「きらきらと美しい果実「フィンガーライム」」

日時:2024年7月31日

場所:東京都目黒区

目黒区でフィンガーライムを生産する「根岸ぶどう園」の根岸幸司さん、優子さん夫妻にお話を伺いました。

就農する前に住んでいた宮崎県でフィンガーライムに出会い、見た目の綺麗さと希少性に惹かれ、栽培を始めたそうです。

今では、その美しさから、オリジナルブランド「ジュエリーライム」と銘打って、フィンガーライムの専門店として「フィンガーライム東京」を運営しています。ジュエリーライムは、プチプチとした食感と口に広がる柑橘の爽やかな酸味が特徴です。ヨーグルトに入れたりサラダに入れて食べたりと自宅でも簡単に取り入れることが出来ます。

根岸さんご夫婦は、東京都GAPを取得して、より安心安全を誇れる農園を目指しており、「珍しい果実であるフィンガーライムをより多くの方に知っていただき、丹精込めた当園オリジナルブランドであるジュエリーライムを消費者のみなさんにお届けしたい」と意欲的に情報発信されています。

フィンガーライム東京

「杉並区から新たな取組。」

日時:2024年7月17日

場所:東京都杉並区

杉並区で旬の野菜を生産している大石泰史さんご夫妻にお話しをお聞きしました。

主にハウスでトマトを栽培。新たな取組として、自前でソーラーパネルを設置し、送風機を稼働させることでハウス内温度を下げる取組を開始。また、露地では季節の農産物を栽培し、敷地内に設置しているコインロッカー式販売機で朝採れ野菜を販売。奥さんも認定農業者となって二人仲良く作業をしているそうです。

JA東京青壮年組織協議会の活動として、杉並区の小学生を対象に毎年出前授業を行っている。「小学生に教えることで逆に学ぶことが多いので、今後も継続していきたい」とおっしゃっていました。

「高尾山にちなんで名付けられたぶどう「高尾」」

日時:2024年7月

場所:東京都稲城市

東京生まれの希少なぶどう「高尾」は、東京都を代表とする名山である高尾山にちなんで名付けられたぶどうです。

「高尾」は、種が無く、大粒でラグビーボールのような楕円形の果粒で、糖度の高さ、味・香りの良さ、食べやすさで愛されています。

東京都内では、8月中旬から収穫が始まります。贈答用高級ぶどうとして人気があり、直売所や事前予約だけで完売してしまいます。

(写真提供:JA東京みなみ)JA東京みなみHP(高尾ぶどう)

「練馬区の枝豆生産者」

日時:2024年7月4日

場所:東京都練馬区

練馬区で野菜を生産している榎本孝之さんにお話しをお聞きしました。

榎本さんの主力作物である枝豆は、多くの方が収穫体験に参加しています。収穫体験では参加者から反応を直に感じることができ、農作業の励みにも繋がっているそうです。

また、庭先で販売している旬の農産物は、近隣の消費者に大変喜ばれており、常連客となっている方もいるとのこと。

榎本さんは、JA東京青壮年組織協議会の理事としてご活躍されており、「いろいろな方との情報交換ができる良い機会を得ることができた」とおっしゃっていました。

「特別展示:八王子市~大消費地のメリットを活かした農業~」

日時:2024年7月1日

場所:東京都江東区

東京都拠点では、東雲合同庁舎1階「食のひろば」展示室において、都内の農産物や地域の情報などを紹介した特別展示を行っています。

7月上旬~8月中旬にかけて東京都八王子市に焦点をあて、農業や稲作体験、古くから伝わる伝統野菜などを紹介しています。

市内には多くの農地が残されており、大消費地のメリットを活かした農業が展開されています。また、亜熱帯地方で栽培されているパッションフルーツを新たな名産品として生産に取り組まれています。

都内唯一の道の駅「八王子滝山」に併設されている農産物直売所では、地場産のいろいろな野菜などが販売されています。ちょっと休憩で立ち寄った時には新鮮な農産物を手に取ってみてはいかがでしょうか。

今回の展示には、八王子市産業振興部農林課にご協力いただきました。

あなたのみちを、あるけるまち。八王子(八王子市公式シティプロモーションサイト)

「東京産トウモロコシ収穫始まる」 日時:2024年6月14日 場所:東京都あきる野市

あきる野で新規就農し、主にトウモロコシを生産する藤村省吾さんにお話を伺いました。

きっかけは、故郷で祖父が営んでいた農業に魅力を感じたため、農業者の下での約3年間の研修を経て2023年8月にあきる野市で就農。

藤村さんのトウモロコシは、早期出荷ができるようビニールハウス+トンネルによる促成栽培を取り入れ、品種と栽培方法を変えながらを5月下旬~8月まで出荷を行います。

収穫時期には午前2時30分に起床して収穫・袋詰め作業を行い、地元JA農産物直売所「秋川ファーマーズセンター」に出荷。

藤村さんは、「直売所の消費者は、トウモロコシを楽しみにしている方が多いので、できるだけ長い期間トウモロコシを店頭に出したい。そうすることで多くの方が直売所に来てくれると思う。また、安定して安全な野菜を販売することで地域を活性化させたい。」と語っていました。

若き農業者のいろいろな課題解決に向けて今後もサポートしていきたいと考えます。

「東京癒しの田園風景」

日時:2024年6月5日

場所:東京都(八王子市・あきる野市)

今年も東京都内の各所で田植えが行われています。

東京都西部に位置する八王子市・あきる野市では、都内でも大規模で自然豊かな水田地帯が残っており、良質な米が作られています。

澄み渡る空の下、田植えから間もない幼い苗たちが、そよ風にゆられながら規則正しく並んでいます。

田植えを終えた緑色の苗など四季折々の田園風景を眺めながらのんびり歩いていると、気分をリフレッシュさせてくれます。

今年の9月は、例年になく厳しい残暑が続いていますが、八王子市高月町の田園では爽やかな風が吹いており、少しずつ秋の気配が感じられていました。

田んぼには、黄金色の稲穂が頭(こうべ)を垂れています。

もうすぐ収穫を迎えます。頑張れ、稲穂。これからやってくる台風に負けないで!

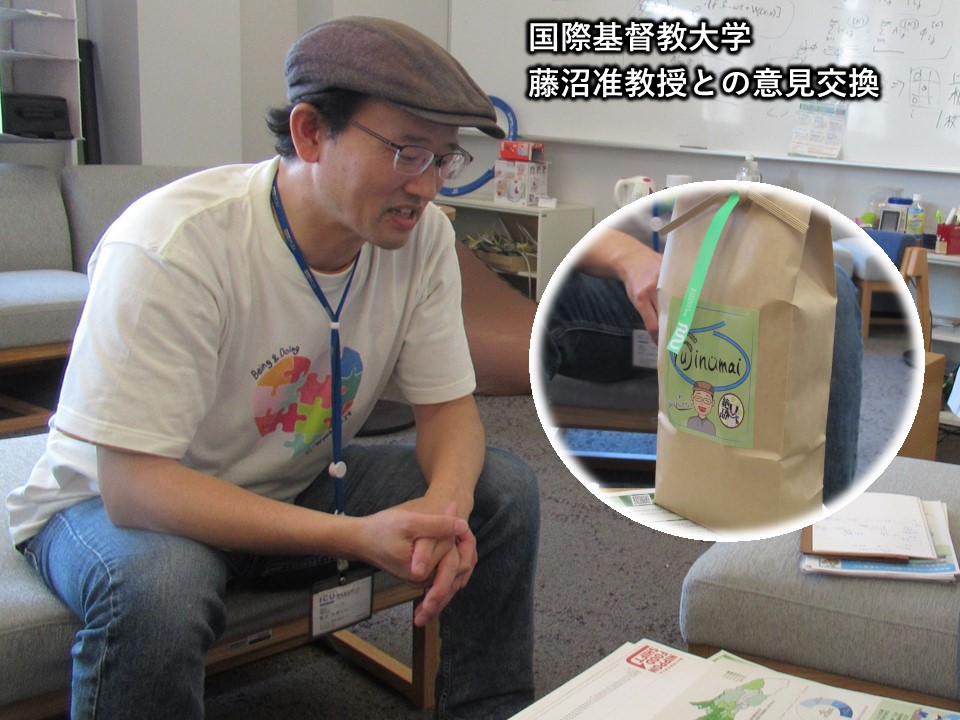

「国際基督教大学(ICU)藤沼准教授との意見交換」

日時:2024年5月24日

場所:東京都三鷹市

国際基督教大学(ICU)の藤沼良典准教授と「みどり戦略学生チャレンジ」、「東京都拠点独自の取組である大学との連携」、「統計データを活用した新たな分析業務」、「ICUの取組」について、意見交換を行いました。

ICUの広大なキャンパス内では、

ミツバチの飼育からハチミツの販売まで行う「ICU HONEYプロジェクト」

近隣の大学馬術部から出た馬糞を利用した「農官学連携エコ堆肥事業」

寮から出るくず野菜を利用した「コンポスト」作り

など、学生自ら問題意識を持ちながら環境に配慮した取組を行っています。

また、新潟県内に棚田を借りて米作り。学生らは田植えや稲刈りだけでなく、ヒエ抜きや畔の草刈り作業などを通じて自然環境と米作りの関係を学んでいます。

いろいろなプロジェクトに携わることによって「食料生産に関わる人材を増やしていきたい」と考えているそうです。

「みどりの食料システム戦略の推進に向けたの農業者との意見交換」

日時:2024年4月11日

場所:東京都練馬区

農林水産省では、環境に配慮した「みどりの食料システム戦略」の取組を推進するため、練馬区で営農している洒井雅博さん(さかい農園)を訪問し、環境にやさしい農業の取組について意見交換を行いました。

洒井さんの農園施設ではヒートポンプを活用し、燃油の消費量を抑えてハウス内の必要最低温度を保ちながら栽培している。また、都内の牧場から購入した牛糞たい肥を使用した土づくりにも取り組んでいる。さらに住宅地が近いので農薬の使用を極力減らし、散布する時にも非常に気を遣うなど、地域と環境に配慮した営農に取り組まれており、ブルーベリーの摘み取り体験農園には子供たちが来園し、摘み取り体験を楽しんでいます。

「消費者の反応を直に感じながら営農に活かしている。区役所内でのマルシェに出店した時には、消費者との距離感が近く、多くの声も聞けたことがやりがいになっている。」と語っていました。

さかい農園(練馬区)

「葛飾区の小松菜農家藤田さんを訪問しました」

日時:2024年3月6日

場所:東京都葛飾区

小松菜収穫量が都内でもトップクラスの葛飾区で、小松菜農家の藤田太一さんにお話しをお聞きしました。

藤田さんのハウスでは小松菜が所狭しと栽培されており、収穫した小松菜は、昔からの地域の慣習で根付きのまま販売しているそうです。

また、藤田さんは現在、JA東京青壮年組織協議会の理事としてご活躍されており、「都内の農業を知れることができ、人との繋がりができることが理事としてのやりがいです。」と語っていました。

「生産者としてのこだわり」

日時:2024年3月5日

場所:東京都小平市

小平市で野菜を生産する川里賢太郎さんと意見交換を行いました。

川里さんのハウスではルッコラ、スイスチャード、スナップえんどう、こまつな、ラディッシュ、サラダほうれん草などの色鮮やかな野菜を無農薬で栽培されていました。また、土づくりでは、馬ふんと稲わらなどを合わせ発酵させたたい肥を使用しているとのこと。

ハウスで野菜を栽培することで年間を通じて安定的に生産ができるとのこと。「葉物は鮮度が命」と考え、鮮度や品質にこだわり、飲食店や消費者に販売を行っている。

現在、JA東京青壮年組織協議会の理事。「理事になったことで知り得たことがたくさんあり、いろいろな人との繋がりができる貴重な機会となっている。」と語っていました。

「若き地域のリーダー」

日時:2024年3月5日

場所:東京都調布市

調布市で野菜を生産する恩田直哉さんと意見交換を行いました。

恩田さんは金融機関に15年間勤務したのち親元就農。令和2年から東京都とJA東京中央会が主催する「フレッシュ&Uターン農業後継者セミナー」で栽培技術を学びました。

住宅地に囲まれた畑で、この季節には長ねぎ、こまつな、大根、ブロッコリーなどの野菜を直売所に出荷しています。消費者の方から「おいしかったよ」の一言が一番の励みになるとのこと。

現在、JA東京青壮年組織協議会の理事。「今までの活動を継承していくことを中心に、食育や地域活動を充実させていきたい」と今の気持ちを語ってくれました。

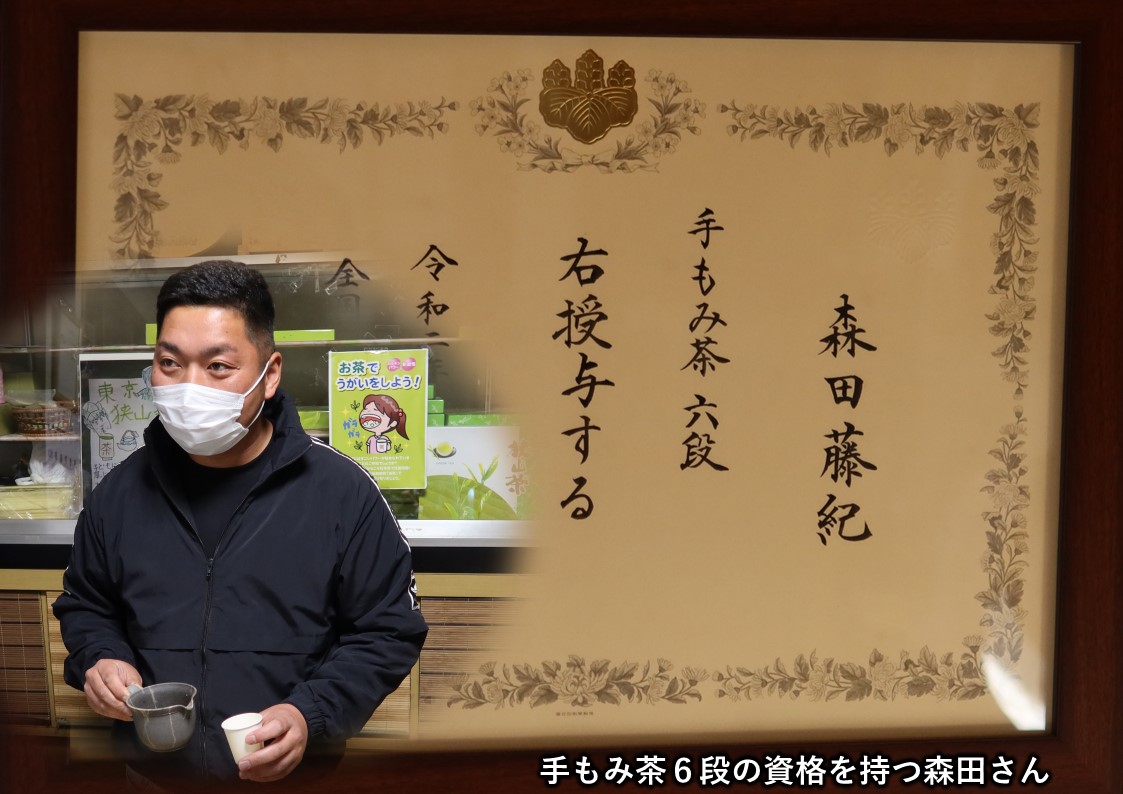

「濃厚でコクのある東京狭山茶」

日時:2024年3月1日

場所:東京都瑞穂町

JA東京青壮年組織協議会で理事を務める森藤園の園主、森田藤紀さんにお話しをお聞きしました。

森田さんは、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構(農研機構)の茶業研究部門で研修(2年間)を受け、茶づくりの基本を学びました。その時、人の手のみで製造する「手もみ茶」に魅力を感じたそうです。「手もみ茶」製造にかかる時間は7時間。一度に揉む量には限界があり、1回に300gしか生産できないが、手で揉むことでお茶本来の香りを残すことができ、格別な味を持った最高級のお茶になります。

東京狭山茶の新茶収穫期は4月下旬から5月中旬です。皆さんも茶本来の香りを味わってみませんか。

森藤園ホームページ(瑞穂町)

「自由が丘付近の住宅街にある農地」

日時:2024年2月28日

場所:東京都目黒区

目黒区で農業を営む栗山貴美子さんのKURIYAMA FARM(栗山ファーム)を訪問しました。

栗山さんは、相続により新規就農した女性農業者。現在は、家事や子育てに追われながらも、パイプハウスでトマト、露地でじゃがいもなど様々な野菜を栽培し、コインロッカー式自動販売機での販売を行っています。また、学校給食向けにも出荷しているほか、区内の幼稚園、保育園の収穫体験を年間約千人受入れています。

自由が丘駅からほど近い住宅に囲まれた農地で、冬の寒さのなかでも熱心に農業に取り組まれていました。

「やさいバスに取り組む(株)マルエツと意見交換を行いました」

日時:2024年2月8日

場所:東京都新宿区

(株)マルエツ江戸川橋店を訪問し、同店が(株)やさいバスとともに取り組んでいる、東京都郊外で生産した農産物を市場を通さずに都心で販売する新たな流通の仕組み(やさいバス)について、意見交換を行いました。

意見交換では、やさいバスの商品は、農家がこだわって栽培している上に責任をもって品質チェックが行われていること、また、発注を受けてから収穫した新鮮な東京都産の野菜を販売することにより、集客が見込めるとともに、農家の減少に歯止めをかけ、東京の農業を守ることに貢献したいとの考えを聞くことができました。

「子育て世代の女子新規就農者を訪問しました」

日時:2024年1月19日

場所:東京都あきる野市

東京都農林水産振興財団が運営する東京農業アカデミーでの研修(2年間)を終え、令和5年4月にあきる野市で新規就農した「FUDO AKIRUNO」園主の佐藤睦美さんにお話を伺いました。

佐藤さんは、農地中間管理機構を通じて借りた農地(約35a)で、施設栽培のトマトと露地野菜の生産に取り組んでいます。

トマトは、ミニトマトの中でも皮が薄く、輸送に気を遣う「プチぷよ」という品種を栽培。「プチぷよ」を栽培することを決めた理由は、研修時に栽培したトマトを子供が喜んで食べていたことがきっかけ。

この日は、「プチぷよ」の収穫が終わっていることから、ブロッコリーに似た緑黄色野菜である「スティックセニョール」を収穫・出荷していました。「管理栄養士の資格を活かし、農業を通じた食育にも取り組みたい」と将来の夢もいっぱいです。

「杉並区の「細渕農園」を訪問しました」

日時:2024年1月17日

場所:東京都杉並区

杉並区の「細渕農園」を訪問し、園主の細渕良成さんにお話を伺いました。細渕さんは、江戸時代から続く農家の15代目で、計1ヘクタールの農地で、トマトや大根等の約30種類の野菜と夏みかんや八朔などの果樹を栽培しています。また、化学肥料・化学農薬の使用を減らし、環境にやさしい農業にも取組んでいます。細渕農園の入口にあるコインロッカー式販売機では、新鮮な野菜や夏みかんのマーマレードなどを購入することが出来ます。駅までの通り道に販売機があるので、通りがけに買っていく方が多く、ニーズに合わせて多品種の野菜を生産しています。

各年別リンク

2023年フォトレポートギャラリー2022年フォトレポートギャラリー

2021年フォトレポートギャラリー