労働力不足軽減に資する援農ボランティア

1. 農業労働力不足が深刻化している中、農業に関心のある一般市民の力を借り、労働力不足を軽減しようという「援農ボランティア」の取組の存在感が増しています。農林水産政策研究所では、JAふじ伊豆(旧JAなんすん)の取組(主に果樹類の援農ボランティアの仲介)の事例を通じて、援農参加者と受入農家が参加しやすくなるポイントを分析検討しました。ポイントは次の二つです。

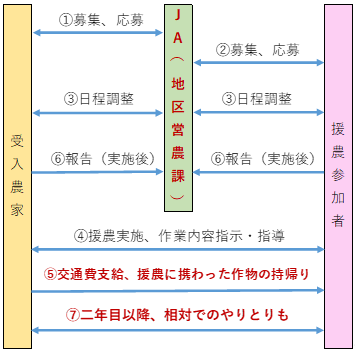

2. 一つ目が「参加を促すためのきっかけ作り」です。果樹類の場合、収穫期にスポット的に多くの労働力を要するので、居住地や組合員資格等の制限を設けず広く募集することが求められます。その際、交通費の支給や、援農に携わった作物を土産として持ち帰ることができるとあらかじめ明示することが、一般市民の参加意欲を高めています。一方、受入農家の参加を促すためには、生産部会の協力を得ることや、経営における効果を説明することなどが重要といえます。

3. 二つ目が「定着のための枠組み作り」です。ここで最も重要なのが、援農参加者と受入農家の人間関係の構築を意識して取り組むことです。援農参加者が二年目以降になった場合、受入農家との相対でのやり取りを行うことは、そのための一つの効果的な方法です。

4. このようにして、援農ボランティアの取組が様々な機関により進められることが望まれます。特にJAの場合、農家との密接な関係があることに加え、地域住民との接点も多くあるため、そういった強みを活かすことで、仲介役としてより大きな役割を担い得ると考えられます。

| 図 JAふじ伊豆による援農ボランティアの仕組み |

| 資料:JAふじ伊豆でのヒアリング結果をもとに作成 注. 受入農家の募集には、生産部会の協力がある。 |

PDF版ダウンロード(PDF:704KB)

お問合せ先

企画広報室広報資料課

ダイヤルイン:03-6737-9012