震災復興室フォトレポート(令和6年度)

令和6年度

| [ 6年4月分 ] | [ 6年5月分 ] | [ 6年6月分 ] | [ 6年7月分 ] | [ 6年8月分 ] | [ 6年9月分 ] |

| [ 6年10月分 ] | [ 6年11月分 ] | [ 6年12月分 ] | [ 7年1月分 ] | [ 7年2月分 ] | [ 7年3月分 ] |

新着情報

- 川俣町山木屋地区の農業基盤整備促進事業が行われています(令和7年3月26日)

- 楢葉町は「サッカーナショナルトレーニングセンターJヴィレッジ」敷地内にゆずの木を植栽しました(令和7年3月25日)

- 広野町で「第1回みかん栽培講習会」が開催されました(令和7年3月17日)

- みらい農業学校第1期生の卒業式が執り行われました(南相馬市)(令和7年3月14日)

- 川内村でタラの芽の収穫が始まっています(令和7年3月13日)

- 富岡町の水稲農家と警備会社が「農作業応援に関する協定」を締結しました(令和7年3月12日)

- 新規就農者の関口卓磨さんのハウスではストックの出荷最盛期を迎えています(浪江町:3月11日)

- とみおかワインが東北農政局「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」奨励賞に選定されました(令和7年3月6日)

- 営農再開に向けた用排施設等の整備を進めています(令和7年3月3日)

- (令和6年4月からの情報一覧はこちら)

川俣町山木屋地区の農業基盤整備促進事業が行われています(令和7年3月26日)

福島県は、川俣町山木屋において暗渠排水や用排水路の整備等により水田機能の再生・汎用化を図るとともに、営農意欲のある担い手への農地集積を促進し、地域の振興と震災からの早期復興を目的とした事業を行っています。環境省の除染土仮置場だった上平等は令和7年度、残る下長橋等は、令和8年度の営農再開を目指しています。

|

|

|

| 改修前の土水路(用水路) |

用水の安定供給のため コンクリート製品で改修 |

|

|

|

|

| 改修前の土水路(排水路) |

排水の能力改善のため コンクリート製品で改修 |

楢葉町は「サッカーナショナルトレーニングセンターJヴィレッジ」敷地内にゆずの木を植栽しました(令和7年3月25日)

令和7年3月25日(火曜日)、楢葉町は「サッカーナショナルトレーニングセンターJヴィレッジ」にゆずの木を新植(53本)するとともに、昭和62年に同町が全戸に配布したゆずの木の中から1本(樹齢約40年)をシンボルツリーとして移植しました。また、その隣には、マスコットキャラクター「ゆず太郎」の石像を設置しました。町では、このシンボルツリーなどが「ゆずの里ならは」を全国の人に知ってもらうきっかけになることを期待しています。

|

|

|

| 松本町長(左から2人目)ら関係者による 石像の除幕式 |

Jヴィレッジ敷地内に移植された ゆずのシンボルツリー |

|

|

|

|

| 楢葉町公式キャラクター「ゆず太郎」の石像 | Jヴィレッジ敷地内に新植された苗木53本の一部。 町は、今後も町内各所にゆずを植栽していく方針。 |

広野町で「第1回みかん栽培講習会」が開催されました(令和7年3月17日)

令和7年3月17日(月曜日)、広野町は、町民を対象にみかん栽培講習会を開催いたしました。同町は、昭和60年に町内全戸へみかんの苗木を配布しており、参加者23名全員が当時植栽した木など、現在、みかんの木を所有しています。講習会では、双葉農業普及所等からみかんの剪定、肥培管理、病虫害防除などみかん栽培の基本を学びました。同町は、今後もみかんを町の主要作物にする取り組みを推進していくことにしています。

|

|

|

| 講習会の開会にあたりあいさつをする遠藤町長 | 役場会議室で開催されたみかん栽培講習会の様子 |

みらい農業学校第1期生の卒業式が執り行われました(南相馬市)(令和7年3月14日)

令和7年3月14日(金曜日)、浮舟文化会館(南相馬市小高区)において、みらい農業学校第1期生卒業式が挙行されました。式には、雇用就農に特化したカリキュラムを学んだ13名のほか、市長等の来賓も多数出席され、卒業証書授与後には、卒業生それぞれから思い出や抱負などが述べられました。

|

|

|

| 西辻校長から卒業生への卒業証書の授与 |

祝辞を述べる門馬市長 |

|

|

|

|

| 来賓を交えての記念撮影 |

卒業式に先立って行われた卒業発表で、 研修成果を発表する卒業生 |

川内村でタラの芽の収穫が始まっています(令和7年3月13日)

農事組合法人アグリでは、春の訪れを告げるタラの芽の出荷が行われています。タラの芽は農閑期に作業ができることから、同法人では平成27年から栽培に取り組んでいます。今年は1月上旬から始まり、主にJA通じて県内の青果市場に出荷されます。作業は3月下旬まで続きます。

|

|

|

| 出荷間近のタラの芽 |

パック(50グラム)詰めされたタラの芽 |

富岡町の水稲農家と警備会社が「農作業応援に関する協定」を締結しました(令和7年3月12日)

令和7年3月12日(水曜日)、富岡町で水稲7ヘクタールを栽培する猪狩秀信さんは、(株)コスモさくら警備保障(本社:富岡町)と「農作業応援に関する協定」を締結しました。この協定は、会社が従業員の兼業を認め、田植えや稲刈りなどの農繁期に、猪狩さんからの協力要請を受けた会社の従業員が休日などの対応可能日に定額の時給で農作業を応援するものです。今後、猪狩さんは、この協定により栽培面積を増やすことにしています。

|

|

| 協定書を手にする猪狩さん(左)と鹿島代表取締役社長 |

新規就農者の関口卓磨さんのハウスではストックの出荷最盛期を迎えています(浪江町:3月11日)

浪江町(立野地区)で花き栽培に取り組む関口卓磨(せきぐち たくま)さん(屋号:Farm Eolica(ファーム エオリカ))のハウスでは、切り花用ストックの出荷の最盛期を迎えています。関口さんは、町外から同町に移住し、花き栽培の実務研修を受講後、花きの生産農家として就農され、令和6年春からトルコギキョウなど4種類の花きを生産しています。

|

|

|

| 切り花用ストックの栽培風景 ハウス内はほのかに甘い香りが漂っています |

ストックの収穫作業の様子 手作業で1本ずつ丁寧に収穫 |

|

|

|

|

| 出荷用花きの選別作業の様子 一束2~3本ほどを目安に束ねています |

農産物直売所への出荷用荷姿 |

とみおかワインが東北農政局「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」奨励賞に選定されました(令和7年3月6日)

令和7年3月6日(木曜日)、令和6年度東北農政局「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」奨励賞に選定された「とみおかワイナリー」を運営する(株)ふたばラレスへ認定証が授与されました。同社では、本年JR常磐線富岡駅東側に隣接するぶどう畑(約6ヘクタール)にワイナリーがオープンします。今後、ワイナリーでは地元産食材を使った料理とワインが提供され、交流人口や移住者の増加など町の復興への寄与が期待されます。

|

|

|

| 認定証の授与を受けた遠藤代表取締役 (前列左から4人目)とスタッフの皆さん |

平成28年3月、震災後初めて代表など 有志10名で苗木が植えられたぶどう畑 |

|

|

|

|

| JR常磐線富岡駅東側ぶどう畑のゲート奥に広がる ワインぶどうの木(今春3,500本を新植して、震災前の町人口と同じ1万6千本に到達させる予定) |

建設中のとみおかワイナリー(左側1階は、売店と ワイナリー、2階はレストラン)。右側の蔵は、この地区で唯一、津波を受けても流されず残った建物 |

営農再開に向けた用排施設等の整備を進めています(令和7年3月3日)

富岡町がほ場及び農業用排水路等の機能を回復させるために農業基盤整備促進事業等を活用し、営農が再開できる環境を構築しています。事業では、用排水路の整備等を実施し、水田の汎用化を図るとともに、水が流れやすく土砂の堆積が少ないことから、維持管理軽減が可能となるようコンクリート製品の活用等を行っています。

|

|

|

| 湛水均平・表土戻し工(下千里地区) |

整地工(椿屋地区) |

|

|

|

|

| 整地工(助成地区) |

耕起(大菅地区) |

|

|

|

|

| 改修前柵梁 (椿屋地区) |

改修後コンクリート製品による排水路工 (椿屋地区) |

中山間地域の特性等を踏まえたほ場整備が進んでいます(令和7年2月26日)

田村市では、担い手が農作業をしやすいほ場となるよう、福島県による農地整備事業・中山間地域総合整備事業を、傾斜地や湧水等の中山間地特有の現場条件を踏まえ創意工夫を行いながら進めています。また、本年度より工事開始となる古道地区阿園平・下平工区等も、引き続き8年度完成に向け工事を進めます。

|

|

|

| 環境への配慮(ビオトープ)と用水の 確保を両立した調整池 (古道地区 馬洗戸工区) |

長大法面の維持管理軽減のため小段の設置 (古道地区 下板橋工区) |

|

|

|

|

| ほ場の汎用化のための暗渠排水 (上岩井沢地区) |

作業の効率化のためICT技術を活用 (基盤整地工)(北移地区) |

|

|

|

|

| 用水の安定供給と維持管理軽減のための 転倒ゲート (永谷地区) |

農作業等安全対策のため大型排水路に ネットを設置 (北移地区) |

楢葉町ゆず生産振興組合が剪定勉強会を開催しました(令和7年2月14日)

令和7年2月14日(金曜日)、楢葉町ゆず生産振興組合(昨年7月設立)は、ゆずの木の剪定勉強会を開催しました。参加した組合員13名は、双葉農業普及所等から座学と実技により、ゆずの収量拡大や作業効率の向上を図るための樹形に応じた剪定・整枝方法を学びました。

|

|

|

| 楢葉町役場会議室で開催された ゆずの整枝・剪定に関する勉強会 |

組合員のゆず(成木)をモデルに 剪定方法を学ぶ組合員 |

|

|

|

|

| 役場庁舎前に植えられているゆず(幼木)を モデルに実技で剪定方法を学ぶ組合員 |

剪定作業を終えたゆず(幼木) |

南相馬市で「園芸作物集出荷団地整備事業建設工事安全祈願祭」が執り行われました(令和7年2月5日)

令和7年2月5日(水曜日)、南相馬市原町区上高平地区において、園芸作物集出荷団地整備事業建設工事安全祈願祭が執り行われました。この施設は南相馬市農業において、新たな付加価値を創出していく上での中心的な役割を担うことが期待されています。安全祈願祭には、関係機関及び工事関係者が参列し、建設工事の安全等を祈願しました。

|

|

|

| 南相馬市門馬市長による鍬入れ |

東北農政局原次長による玉串奉奠 |

|

|

|

|

| 南相馬市門馬市長の挨拶 |

園芸作物集出荷団地完成予定図 |

楢葉町ではゆず苗を新植した生産者に対し整枝等の個別指導が行われています(令和7年1月30日)

令和7年1月30日(木曜日)、楢葉町では収穫量の確保、品質の均質化及び作業の効率化等を目的に、令和6年にゆずを新植した生産者を対象に双葉農業普及所による整枝等の個別指導が行われました。また、2月中旬には成木の剪定研修会を開催し、ゆずの収量拡大と品質向上を図ることとしています。

|

|

|

| 令和6年1月にゆずの苗木(接ぎ木苗)を 新植したほ場 |

農業普及所職員から整枝のポイントについて 説明を受ける生産者(左側) |

|

|

|

|

| 主枝(実を付ける枝)候補の枝を選定し、 支柱に誘引する生産者 |

整枝作業を終えたゆずの苗木 |

川内村でいちごの収穫が行われています(令和7年1月28日)

ベジテック川内(株)代表取締役の遠藤氏は、地元である川内村の復興の一助になりたいとの思いからハウスいちごの栽培に取り組んでいます。

同社では、45アールの温室ハウスで「紅ほっぺ」を中心に約21,000株を栽培しており、12月から翌年6月頃まで収穫が行われます。収穫されたいちごはJAや卸売業者に出荷されるほか、村内の小売店などでも販売され、消費者から好評を得ています。

|

|

|

| ハウス内の様子1 高設栽培により収穫作業は楽に行える。 |

ハウス内の様子2 寒さの厳しい時期は、2日に1度の収穫。 寒い時期のいちごは特に甘みが強いとのこと。 |

|

|

|

|

| 収穫されたいちご 一番おいしい時期を見計らって収穫されます。 |

選別作業の様子 一粒ずつ丁寧に選別、パック詰めが行われます。 |

富岡町でキャベツの収穫が行われています(令和7年1月8日)

令和5年8月に富岡町の特定復興再生拠点区域(夜の森地区、令和5年4月1日避難指示解除)に新規参入した「株式会社つくば良農(本社:茨城県つくば市)」では、営農再開後2回目のキャベツの収穫が令和6年11月中旬から行われています。キャベツは、全国的に不作となっていますが、富岡町のほ場(約9ヘクタール)では、天候による影響や病害虫の発生も少なく、前年作より収量・品質が良く、2月上旬頃まで収穫が行われます。

|

|

|

| キャベツほ場 |

収穫機による収穫作業 |

|

|

|

|

| 収穫機上での選別(上葉剥ぎ、計量)作業 |

収穫したキャベツのトラックへの積込作業 |

|

|

|

|

| 鉄コンテナに詰められたキャベツ |

収穫されたキャベツのほとんどを 富岡町内の野菜加工工場へ出荷 |

飯舘村で花き勉強会が開催されました(令和6年12月10日)

飯舘村では、定期的に花き部会の生産者を対象とした花き勉強会が開催されています。今回は、相双農林事務所の花き担当者を講師に招き、高温対策などについて講演が行われるとともに、花き栽培を行う上での「強み」「弱み」「機会」「脅威」について、班ごとに意見を出し合うワークショップも行われました。

|

|

|

高温対策についての勉強会の様子 (生産者(12名参加)) |

ワークショップでの班ごとの意見だしの様子 |

川内村で自然薯の即売会が行われました(令和6年12月8日)

令和5年に髙田島地区の新たな特産品の開発による地域活性化を目指し設立された「髙田島自然薯栽培組合」では、今年、約500本の自然薯を収穫しました。収穫された自然薯は12月8日の即売会で販売されたほか、ふるさと納税の返礼品や村内の農産物直売所「あれ・これ市場」でも販売されています。

|

|

|

| 定植1カ月後の様子(6月26日撮影) |

すくすく育っている自然薯(11月1日撮影) |

|

|

|

|

| 即売会の様子1 高地という地の利を生かして栽培された「天空の自然薯」は強い粘りと食感が特徴 |

即売会の様子2 村内外から多くの人が訪れました |

|

|

|

|

| 即売会の様子3 準備した300本の自然薯はすぐに売り切れました |

即売会の様子4 来場者には自然薯の天ぷらや豚汁が振舞われました |

南相馬市で相双地方タマネギ生産振興セミナーが開催されました(令和6年12月5日)

令和6年12月5日(木曜日)に、南相馬市小高区において相双農林事務所主催の「相双地方タマネギ生産振興セミナー」が開催されました。セミナーでは、近年、相双地方で問題となっているべと病への対策をはじめとした、収量・品質向上のための栽培管理に関する講演が行われ、生産者等約70名が参加しました。

|

|

|

| 病害虫対策の栽培管理に関する講演の様子 | 栽培管理に関する質疑をする農業者 |

浪江町のブロッコリー栽培ほ場で収穫作業が行われています(12月4日)

株式会社JAアグリサポートふたばは、令和4年から浪江町で水稲、ブロッコリー、長ねぎ等の生産に取り組んでいます。今年産のブロッコリーは、長期出荷を図るために作付品種の選定(おはよう、沢ゆたか、緑麗)や時期をずらした播種などにより、10月下旬から出荷が始まっており、現在も収穫作業が行われています。収穫されたブロッコリーは、川添地区の集出荷作業所に運搬後、生食用・業務用に選果、調整(茎葉の切断等)され、JA福島さくらを通じて生食用は青果市場、業務用は野菜カット工場(富岡町)へ出荷されます。

|

|

|

| ブロッコリー収穫機による作業の様子 (浪江町立野地区、作付品種:緑麗) |

ブロッコリーの選果・調整作業の様子 (出荷規格(花蕾の直径・品質等)に応じ、 生食用(等級・階級別)・業務用に選果) |

|

|

|

|

| 生食用ブロッコリー(青果市場向け) 茎(芯)、枝葉を切り揃えてコンテナ詰め (20個入り)で出荷 |

業務用ブロッコリー(野菜カット工場向け) 花蕾のすぐ下で切断し、フィルムでラッピングし コンテナ詰め(正味10キログラム)で出荷 |

合同会社アンベファームの大豆栽培ほ場で収穫作業が行われています(11月29日)

浪江町の北幾世橋地区を拠点に営農を行う合同会社アンベファームでは、令和4年から大豆の生産を開始しており、今年は11月24日から収穫作業が行われています。今年の大豆は、播種前の種子処理剤を従来ものから変更したことや生育期間中の各作業(病害虫の抑制・防除対策、中耕・培土、追肥等)を適期に実施できたことにより、順調に生育し反収増、品質向上が期待されています。

|

|

|

| 収穫機による作業の様子 (浪江町北幾世橋地区) |

収穫されたばかりの大豆 (品種:里のほほえみ) |

川俣町女性農業者の視察研修会が行われました(令和6年11月29日)

令和6年11月29日(金曜日)、女性が活躍している現場の見学会として、川俣町の女性農業者11名が二本松市の「道の駅さくらの郷」と「ふくしま農家の夢ワイン」を訪れました。「道の駅さくらの郷」では、農産物の直売から、加工品製造などの事業展開について講演を受け、参加者と活発な意見交換が行われました。この研修会は、川俣町の女性農業者を対象に、女性目線で農業の振興につなげることを目標として川俣町が企画しており、今年で2回目の開催となります。

|

|

|

| 道の駅「さくらの郷」での講演 講師は駅長の菅野さん(右)と 組合長の山崎さん(左) 農家の女性有志6名が始めた直売所から道の駅として親しまれるまでになった経緯を学ぶ参加者 |

「ふくしま農家夢ワイン」の視察 ワイナリーで醸造方法を学びワインの試飲を楽しむ 参加者の皆さん |

楢葉町の農業と福祉がタッグを組んだイベント「ならは農福フェス2024」が開催されました(令和6年11月23日)

このイベントは、楢葉町の豊かな風土で育まれた農作物の収穫を祝うとともに、地域とのつながりや支え合い・福祉への理解を深めることを目的としたものです。今年からこれまでに開催されていた農業の祭典「ならSUNフェス」と福祉の祭典「ならはコミュニティコレクション」が合同開催されました。会場には、地域の農業法人や企業、社会福祉協議会などのブースが設けられるとともに、地域の生産者が丹精込めて作った農作物の品評会、大投げ餅、地域づくりのシンポジウムなどが行われました。

|

|

|

| 晴天に恵まれ開催された 「ならは農福フェス2024」の会場 |

農産物品評会で表彰された「福島県知事賞」のゆずや「楢葉町長賞」のかんしょなどの入賞農産物 |

|

|

|

|

| かんしょ生産法人の焼き芋ブース |

ゆず研究グループの販売ブース |

|

|

|

|

| 「楢葉町振興公社」の袋詰め放題による かんしょ販売コーナー |

紅白丸餅1,500個の「大投げ餅」 |

広野町でふるさと納税返礼品「とんぼのめがね米」の発送第一便出発式が行われました(令和6年11月19日)

「とんぼのめがねはみずいろめがね」でお馴染みの童謡「とんぼのめがね」は、昭和23年に広野町に住み、医師で童謡作家でもあった「額賀誠志」により作詞されました。この詩には広野町の自然豊かな里山のある情景が描かれています。今般、広野町は、町産特別栽培米コシヒカリを「とんぼのめがね米」と命名し、ふるさと納税返礼品としての発送第一便出発式を行いました。町や生産者は、新たなブランド米として多くの消費者に愛される商品として羽ばたくことを期待しています。

|

|

|

| 「お世話になった全国の皆様においしいお米を届けたい。」と挨拶をする遠藤広野町長 | 広野町のイメージキャラクター「ひろぼー」から運送業者さんへ発送が依頼されました。 | |

|

|

|

| 包装には、とんぼと広野町が今年6月に制定した町魅力発信シンボルマーク:「Sマーク」(Sは、Symbol(シンボル)、Space(スペース)、Sustainable(サステナブル)の頭文字を引用)が表示されています。 | 築地ヶ丘公園(広野町大字下浅見川字築地・広野中学校東隣)内に建立されている「とんぼのめがね」の 歌碑 |

富岡町でたまねぎ苗の定植が行われています(令和6年11月11日)

たまねぎの産地化を進める富岡町では、避難指示解除後にたまねぎ栽培を始めた渡辺董綱さんのほ場(約4ヘクタール)で、機械による定植や大学生による苗植え体験が行われています。たまねぎは来年6月頃から収穫され、今年整備された乾燥・選別を行う「富岡町野菜集出荷施設」に出荷される予定です。

|

|

|

| 機械による播種作業(9月11日撮影) |

育苗中のたまねぎ苗(11月5日撮影) |

|

|

|

|

| 機械による定植作業 |

富岡町が大学生等を対象に企画した 「2024秋の東京発着バスツアー、田舎に行こう!ハートフルツアーin富岡」の一環として渡辺さんのほ場 で行われた苗植え体験の様子 |

「富岡秋まつり2024」がにぎやかに開催されました(令和6年11月9日)

大正12年に始まったとされる富岡町のえびす講市は、五穀豊穣・商売繁盛を願って開催されてきました。今年、第94回富岡えびす講市に第38回福祉まつり、富岡町文化芸術祭、防災ラボinとみおかなどの秋のイベントをまとめて「富岡秋まつり2024」として盛大に開催されました。

|

|

|

| 「富岡秋まつり2024」のオープンセレモニー |

「第94回富岡えびす講市」の入場ゲート |

|

|

|

|

| 会場には、町内外事業者の露店、キッチンカ― の出店がありました。 |

町観光協会のブースでは、町内産米を使用した加工品や町内産の野菜が販売されました。 |

葛尾村野行地区で飼料用米の収穫が行われました(令和6年11月5日)

野行地区は一部が特定復興再生拠点区域に設定され、2022年6月に避難指示が解除されました。解除以降、試験栽培、実証栽培が行われ、今年から本格的に水稲栽培が再開されました。約2ヘクタールに作付けされた飼料用米は天候に恵まれ順調に生育し、11月3日から収穫作業が始まりました。

|

|

|

| 順調に生育しています(7月2日撮影) |

穂が出揃いました(8月15日撮影) |

|

|

|

|

| 順調に生育し、収穫を待っています (10月29日撮影) |

収穫作業が始まりました |

川俣町でかわまたハーベスト(収穫祭)が開催されました(令和6年11月3日)

令和6年11月3日(日曜日)、旧川俣町立飯坂小学校において、かわまたハーベストVol.2が開催されました。

山あいのまちの収穫祭として、地元農家の方々が収穫した新鮮野菜の販売を始め、さつまいも堀り体験やフラワーアレンジメントなどのワークショップ、川俣町や近隣市町村特産品の飲食が楽しめるブース出店があり、多くの来客者で賑わいました。

|

|

|

| 新鮮野菜(カボチャ、ハヤトウリ、ニンニクなど)や山ぶどうジュースの直売 | 屋外イベント会場の様子 |

|

|

|

|

| さつまいも堀り体験ブースで楽しむ親子 |

川俣産アンスリウムを使ったフラワー アレンジメントのワークショップ |

|

|

|

|

| 飲食ブース(川俣シャモ) |

キッチンカーによる飲食ブース |

川内村でえごまの搾油が始まりました(令和6年10月31日)

株式会社緑里(みどり)(本社:川内村)では約7ヘクタールに作付けしたえごまの収穫が終わり、搾油が始まりました。油は風味を保つため低温圧搾方式で行われています。

また、搾油後の搾りかすは、畜産農家に餌としても供給されます。その他、えごまは油以外にも、すりごまやえごま味噌などに加工されます。

|

|

|

| 順調に生育しているえごま(9月2日撮影) |

手刈により収穫されたえごま 収穫は、汎用コンバインでも行われます。この後、調製などの作業を経てえごま油などに加工されます。 |

|

|

|

|

| 搾油作業 |

焙煎していないえごまの油 きれいな琥珀色をしています。 この後、瓶詰めされ販売されます。 |

川俣町で第2回ふくしま三大鶏フェスが開催されました(令和6年10月26日)

令和6年10月26日、27日の両日、地域ブランドである「川俣シャモ(川俣町)」「伊達鶏(伊達市)」「会津地鶏(三島町)」を知ってもらい消費拡大や観光振興を促すため、川俣町中央公民館で第2回ふくしま三大鶏フェスが開催されました。当フェスでは、三大鶏団子スープの提供、ふくしま三大鶏鳴き声コンテストのほか、三大鶏の焼き鳥をはじめとした各市町の特産品販売や特産品の手作り体験なども行われました。

|

|

|

| 会場メインエリアの様子 | 三大鶏の焼き鳥は炭火焼きです | |

|

|

|

| 川俣シャモの雛鶏と触れ合うことができました | アンスリウムなどの特産品も販売されました |

田村市都路町でさつまいも収穫見学会が行われました(令和6年10月10日)

令和6年10月10日(木曜日)、田村市都路町の農事組合法人都路イーストのほ場に、地元農家の方々が集まり、さつまいも収穫見学会が行われました。今年は、猛暑で生育への影響が懸念されましたが、品質は良好で、収穫されたさつまいもは、市内の貯蔵施設で保管・熟成後に市場等へ出荷されます。

|

|

|

| 猛暑の中、順調に生育したさつまいものほ場 |

さつまいも収穫見学会の様子1 (田村農業普及所による講演) |

|

|

|

|

| さつまいも収穫見学会の様子2 (ほ場の見学・試し堀り) |

トラクター用掘取機による収穫作業 (10月17日撮影) |

|

|

|

|

| 拾い集め、荒選別作業 (10月17日撮影) |

収穫したさつまいも(10月17日撮影) |

川内村でピーマン栽培に関する現地検討会が開催されました(令和6年10月7日)

福島県農業総合センター浜地域農業再生センターでは、原子力災害で被害を受けた避難地域等の営農再開や、農業の再生を図るため、地域の状況に合わせた実証研究を実施しています。川内村ではピーマンの安定生産と省力化の一助として、安価で簡易的なかん水システムの構築と実用性についての研究が行われており、10月7日(月曜日)に、同システムを普及させるための現地検討会が開催されました。当日は、生産者をはじめ関係機関から約20名程度の参加があり、熱心に意見交換が行われました。

|

|

|

| 熱心に講師の話を聞く参加者の皆さん |

現地において簡易かん水システムの説明を聞く 参加者の皆さん |

|

|

|

|

| 簡易かん水装置タイマーと液肥混入器により 一定間隔でかん水、施肥される |

実証研究の行われたほ場 |

川内村でぶどう品評会が開催されました(令和6年10月3日)

川内村では生産者の栽培技術の向上を図ることを目的に「第三回川内村ぶどう品評会」が開催されました。今年の品評会には、生産者12名から15点の出品があり、厳正な審査の結果、村長賞をはじめ5名の入賞者が選ばれました。また、品評会終了後は、福島県相双農林事務所双葉普及所による栽培技術の講習会が行われ、生産者の皆さんが熱心に受講していました。

|

|

|

| 審査風景 審査は、色、形、味などを 総合的に判断して行われる |

村長賞を受賞したナガノパープル |

|

|

|

|

| 各賞を受賞された皆さん |

ぶどう栽培技術の講習に熱心に耳を傾ける 生産者の皆さん |

富岡町の小学生が稲刈りを行い、食料の大切さを学びました(令和6年10月2日)

富岡小学校の3年生(11名)が自分たちで田植えをした上本町振興組合の水田において稲刈りを体験しました。同組合員から鎌の持ち方や稲の刈り方の説明を受け、稲刈りに挑戦しました。はじめはうまく刈れなかった児童も徐々にコツをつかみ、収穫する喜びを感じていました。

|

|

|

| 児童手作りの「かかし」が見張り番を行い、 立派に育った稲 |

鎌を使うコツを徐々につかみ、上手に収穫する児童 |

|

|

|

|

| 刈り取った稲を持って収穫を喜ぶ児童 |

生産者から「もみ」「玄米」「精米」のサンプルを 参考に説明を受け、稲刈りからごはんになるまでの 工程と米の大切さを学びました。 |

大熊町の農業水利施設の復旧が本格化しています(令和6年10月1日)

大熊町では、特定復興再生拠点区域(令和4年6月に避難指示を解除)にある農業水利施設の復旧が本格化しています。現在、熊地区の新溜ため池の復旧工事、大川原地区の舘沢2ため池の放射性物質対策等を行っており、10月からは大川原地区の中江堰、一本松堰等の改修工事も開始されます。

|

|

|

| 堤体復旧工事 新溜ため池(熊地区) |

ため池の法面復旧工事 新溜ため池(熊地区) |

|

|

|

|

| 放射性物質対策(掘削除去) 舘沢2ため池(大川原地区) |

除去土壌の大型土のう詰込み 舘沢2ため池(大川原地区) |

飯舘村でもち米の奨励品種「あぶくまもち」の収穫が行われました(令和6年9月30日)

飯舘村では、福島県が高冷地向けに開発し奨励品種(特定品種)である「あぶくまもち」を、震災からの復興のシンボルとして作付けしています。令和6年産も9月30日までに収穫作業が終了し、12月ごろから「飯舘村産あぶくまもち」使用の「おにぎり」や「もち」に加工され、主たる契約先である大手コンビニエンスストアを通じて販売されます。今年度はあぶくまもち生産組合(農業者3名)により、8ヘクタールで種子用及び食用の生産が行われ、来年度は30ヘクタールへの生産拡大を目指しています。

|

|

|

| コンバインでの収穫作業 |

乾燥調製後のあぶくまもち(玄米) |

福島県浜通りの中高生により楢葉町特産のさつまいもの収穫が行われました(令和6年9月24日)

令和6年9月24日(火曜日)、さつまいもの生産振興を図る楢葉町と包括連携協定を結ぶ株式会社マルト(主にスーパーマーケットを展開。本社:いわき市)は、「楢葉町×マルトさつまいもプロジェクト」の一環でさつまいもの収穫を行いました。当日は、中高生や関係者など約120名が手掘り収穫を体験しました。当プロジェクトは、令和4年に開始され、中高生が苗植えなどの生産から商品化までの6次産業化を手がけるものです。

|

|

|

| つる切りを終え収穫を待つさつまいも畑 (1.3ヘクタールの畑で20トン程度の収穫が 見込まれる。) |

手掘り収穫を体験する参加者 |

|

|

|

|

| 大きく育ったさつまいも |

中学校1校と高校5校からの参加者 (収穫したさつまいもは、学生によりスイーツなどの商品開発が行われ、マルトの店舗で販売される予定) |

大熊町熊地区において水稲の実証栽培の稲刈りが行われました(令和6年9月10日)

令和6年9月10日(火曜日)、大熊町と町農業委員会は、特定復興再生拠点区域の熊地区旭台の水田20アールで、実証栽培の稲刈りを町職員や農業委員など約20名で行いました。収穫された玄米は放射性物質検査を行い、基準値以下であれば来年度から水稲の営農再開が可能となります。

|

|

|

| 刈取り時期を迎えた実証水田 |

四角を手刈りする参加者 |

|

|

|

|

| コンバインによる稲刈り作業 |

収穫されたもみ (乾燥・調製後に放射性物質検査をクリアできた米は、町のイベント等で配布される予定) |

富岡町において東京農工大、早稲田大学の学生が稲刈りを行いました(令和6年9月7日)

令和6年9月7日(土曜日)、東京農工大、早稲田大学の学生(約40名)が富岡町内の水田において、生産技術の開発研究活動の一環として稲刈りを行いました。両大学は、営農再開した農家を支援する目的として、現場に密着した課題解決型の研究活動を当該水田で実施しています。

|

|

|

| 「富岡町の営農再開の現状」を説明する 農業普及所職員(右) |

有機栽培された「コシヒカリ」を 丁寧に手刈りする学生 |

|

|

|

|

| コンバインで稲刈りをする研究協力生産者 |

採取したサンプルを振り分けしながら データ入力をする学生 |

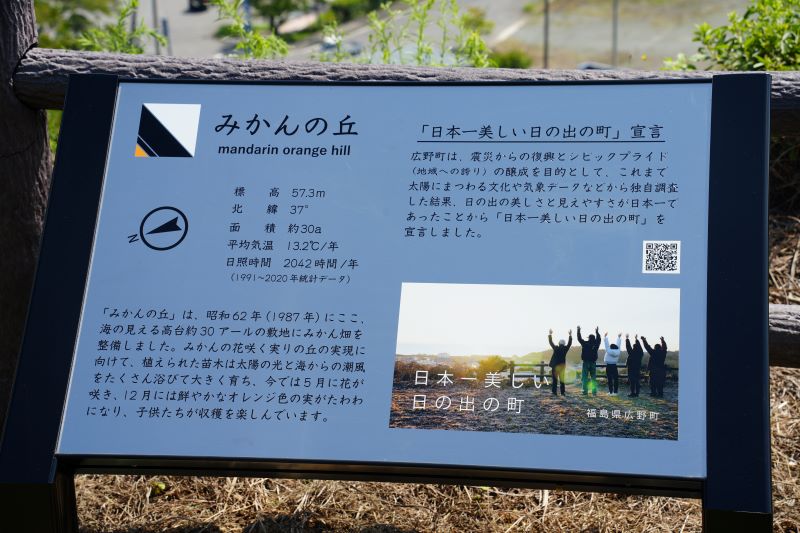

広野町は「みかんの丘」に観光案内板を設置し除幕式を行いました(令和6年9月6日)

令和6年9月6日(金曜日)、広野町は、町のシンボルである「みかんの丘」の入口や展望台などに観光案内板を設置し、除幕式を行いました。案内板には、「みかんの丘」の由来と町が制定した魅力発信シンボルマーク「Sマーク」が描かれています。

|

|

|

| 「みかんの丘」の全景 (広野町は、昭和62年に役場近くの海の見える 30アールの敷地にみかん畑を整備) |

「みかんの丘」のみかん (生産されたみかんは、毎年12月頃に町民の みかん狩りなどに提供される) |

|

|

|

|

| 太平洋を望める展望台で行われた除幕式 |

展望台に設置された案内板 |

|

|

|

|

| 展望台登り口に設置された案内板 |

入口の「Sマーク」が描かれた案内板 (4つの三角形は、広野町の空気の澄んだ空、五社山、高倉山、みかんの丘を表現。Sは、Symbol(シンボル)、Space(スペース)、Sustainable(サステナブル)の頭文字を引用) |

南相馬市でデントコーンの収穫作業が始まりました(令和6年9月3日)

南相馬市小高区の株式会社相馬牧場のほ場で、9月3日からデントコーンの収穫作業が始まりました。

同牧場ではデントコーンを43ヘクタール栽培しており、今年の生育状況は良好で、品質の良いサイレージができることが期待されるとのことです。

1個約500キログラムにラッピング梱包されたサイレージは、約2か月の発酵期間を経た後に、畜産関係団体等へ出荷されます。

|

|

|

| コーンハーベスターでの収穫・細断作業 |

搬送車と並走しての刈り取り |

|

|

|

|

| ラッピングマシーンで細断された、茎葉、 実すべてを梱包 |

ラッピングされたサイレージ |

葛尾村で稲発酵粗飼料用稲(WCS用稲)の収穫が始まりました(令和6年9月2日)

葛尾村ではWCS用稲が約12ヘクタール作付けされており、収穫作業が8月下旬から始まりました。収穫されたWCS用稲はラッピングされ、畜産農家へ運搬後、2か月程度発酵させた後に給餌されます。

WCS用稲は牛の嗜好性が良く、畜産農家から好評を得ているとのことです。

|

|

|

| 収穫を待つほ場(専用品種での取組み) | 専用収穫機(5条刈)による作業 | |

|

|

|

| ラッピングマシーンによる作業の様子 |

ラッピングが終わったWCS用稲 1ロールの重さは約350キログラム程度 |

川俣町では実証栽培によるスイカが収穫されました(令和6年8月23日)

川俣町では、新たな特産物の生産・販売を目指し、今年から4名の農家で小玉スイカ(2品種)の実証栽培が行われています。ハウス及び露地栽培により、直径20センチメートル前後に実ったスイカは、収穫後JA直売所で販売されています。

|

|

|

| 小玉スイカ苗の定植作業(山木屋地区) (撮影日:令和6年6月12日) |

生育中の小玉スイカ(山木屋地区) |

|

|

|

|

|

収穫した小玉スイカ |

JA直売所での販売 |

浪江町内のぶどうの生産農家でハウスぶどうの出荷が行われています(令和6年8月22日)

浪江町の権現堂地内でぶどうを栽培する吉田実和さんのハウスでは、8月7日から黒系の種なしぶどう「ナガノパープル」が、8月10日には赤系の種なしぶどう「クイーンニーナ」の出荷が始まっています。現在、この2種類の大粒種なしぶどうが出荷の最盛期を迎えており、9月からは、生産の主力品種の「シャインマスカット」の出荷も始まります。

|

|

|

収穫期を迎えるクイーンニーナ |

シャンインマスカットの根圏制御栽培の様子 Y字棚上に主枝を2段(上段・下段)に配置し、短梢栽培により、ぶどう(緑色の袋)は、2段に着房 |

|

|

|

|

箱詰めされた大粒の種なしぶどう (左:ナガノパープル、右:クイーンニーナ) |

ハウスぶどう根圏制御栽培の様子 (令和6年4月3日撮影) 根圏制御栽培は、地面に敷いた遮根シート上に盛土してぶどうを植え付けて樹を地面から隔離し、少量の培地で養水分をかん水装置により管理を行う栽培法。 |

川内村でハウスぶどうの収穫が行われています(令和6年8月22日)

川内村では、ハウスぶどうの生産が盛んで、50軒程度の農家が取り組んでいます。農事組合法人アグリでは、ハウス2棟(約6アール)で4品種を栽培しており、大粒で極早生の「あづましずく」の収穫が始まりました。今後は、安芸クイーン、ピオーネ、シャインマスカットと続きます。

今年は猛暑や昼夜の温度差が少ないことから、色づきに若干の影響が出ていますが、味は例年並みの甘さとなっているとのことです。

|

|

|

| ハウスの内部 このハウスでは4品種のぶどうを栽培しています |

出荷が始まっているあづましずく | |

|

|

|

| 人気のあるシャインマスカット | これから色づき始めるピオーネ |

大熊町大川原地区でひまわりが見頃を迎えました(令和6年8月21日)

大熊町大川原地区で、おおくま未来合同会社(本社:大熊町)が緑肥として栽培しているひまわり(約7ヘクタール)が見頃を迎え、人々の目を楽しませています。

今後、花が終わった9月上旬にすき込みが行われ、その後に麦が播種されます。麦は来年の春に収穫される予定です。

|

|

|

| 一面のひまわり(大川原地区) | 色あざやかなひまわり(大川原地区) |

南相馬市鶴谷地区で作付けされた水稲は順調に生育しています。(令和6年8月7日)

福島県は南相馬市の鶴谷地区で、水田の大区画化・汎用化、維持管理の軽減及び担い手農家への農地集積を図ることを目的に農山村地域復興基盤総合整備事業により区画整理工事を行っています。

完成した令和5年度分の水田(15.5ヘクタール)では水稲が作付けされており、順調に生育しています。

今後、県では完了に向けて用水路工事や換地業務等を実施していく予定です。

|

|

|

| 地区西側撮影 | 地区東側撮影 | |

|

|

|

| ほ場の整地状況(4月16日撮影) | 水稲作付状況 | |

|

|

|

| 維持管理軽減のための幅広畦畔 | 大型機械による除草 |

田村市ではホップの収穫が行われています(令和6年8月6日)

田村市の「わせがわホップファーム」では、若葉色に実った毬花(ホップ)の収穫が行われています。一つ一つ手摘みにより丁寧に収穫されたホップは、市内(グリーンパーク都路)にある株式会社ホップジャパンが醸造するクラフトビールの原料(生ホップ)に使用されます。

|

|

|

| 収穫をむかえたホップ。 ホップの蔦は高さ7メートル以上。 |

ホップの収穫作業。 傷が付かないよう手摘みで収穫。 |

|

|

|

|

| グリーンパーク都路内にある(株)ホップジャパンのブルワリー。 | グリーンパーク都路内では、麦芽原料の二条大麦「小春二条」も栽培しています。(6月12日撮影) |

川内村で加工用トマトの収穫が行われています(令和6年8月5日)

株式会社緑里(本社:川内村)では、約80アールで栽培している加工用トマトの収穫作業が始まりました。収穫作業はトマトの成熟状況や天候を見ながら行われますが、今年は新たな品種を導入したことや天候に恵まれたことから、より良質のトマトが実り、5日間ほどかけて収穫されます。

収穫されたトマトは加工会社へ出荷され、トマトジュースなどに加工されます。

|

|

|

| 収穫を待つほ場 | きれいに色付いたトマト | |

|

|

|

| 機械による収穫作業 未熟なトマトなどを選別し、良質なトマトが次々とコンテナに入っていきます |

収穫されたトマト 1コンテナの重量は約450キログラム程度 |

富岡町でスイートコーンの収穫が始まりました(令和6年7月30日)

富岡町の特定復興再生拠点区域(新夜の森地区、令和5年4月1日避難指示解除)に新規参入した「株式会社つくば良農(本社:茨城県つくば市)」は、令和6年7月30日(火曜日)からスイートコーンの収穫を開始しました。収穫作業は8月中旬頃まで行われます。収穫したスイートコーンは、福島県いわき市内のスーパーマーケットで販売される予定です。

|

|

|

| スイートコーンのほ場 (栽培面積:約2.5ヘクタール、栽培品種:「わくわくコーン」と「ゴールドラッシュ」) |

収穫前のスイートコーン | |

|

|

|

| 収穫機による収穫作業 | 収穫されたスイートコーン |

葛尾村でそばの播種作業が行われています(令和6年7月29日)

「かつらお大豆そば生産組合」では、昨年より4ヘクタール程度多い約22ヘクタールでそばの栽培をしています。7月20日に播種作業を開始し、8月中旬に花が見頃を迎え、9月末に収穫を迎える予定です。

葛尾村では、東京電力福島第一原子力発電所の事故により一時中断していたそばの栽培が再開され、作付面積も毎年増えています。

|

|

|

| トラクターによる播種作業 | 播種作業は、トラクターに装着されたドリルシーダーを使い筋蒔きされました。 | |

|

|

|

| 播種したほ場 | 7月20日に播種したほ場 (7月29日撮影) |

飯舘村であぶくまもちの種子ほ場審査が行われました(令和6年7月29日)

飯舘村では、あぶくまもちを村の特産品として復活させるため、約40ヘクタール分の種子生産に取り組んでいます。6月の移植定着後の種子ほ場審査に続いて、7月29日には出穂前の種子ほ場審査が行われ、福島県、JAふくしま未来及び飯舘村が参加して異形稲や雑草を抜き取るなどして、ほ場及び生育環境の適性確認を行いました。今後、8月下旬に予定されている出穂後の種子ほ場審査を終了した上で種子として生産されます。

|

|

|

| 前田地区種子ほ場(25アール) | 7月の2回目ほ場審査 飯樋地区種子ほ場(15アール) |

|

|

|

|

| 6月の1回目ほ場審査 飯樋地区種子ほ場での異形稲等の除去作業の様子 |

出穂期を迎えたあぶくまもち |

川内村でえごまの定植が行われています(令和6年7月22日)

(株)緑里では、平成27年からえごまを栽培しており、今年は昨年より0.5ヘクタール多い約7ヘクタールのほ場に白えごまと黒えごまの2種類が作付けされました。白えごまは主にすりごまやえごま油に、黒えごまは主にえごま油の原料となります。製品は村内の商店などで販売されるほか、川内村のふるさと納税の返礼品にも採用されています。

これから秋の収穫に向け、除草などの作業が続きます。

|

|

|

| は種されたえごま | 定植間近のえごまの苗 | |

|

|

|

| 定植機による作業 | 定植後のほ場 |

花座衛門の花き栽培ハウスでトルコギキョウの収穫が行われています(令和6年7月16日)

浪江町幾世橋地区で花き栽培に取り組む川村賢治さん(屋号:花座衛門)のハウスでは、7月7日からトルコギキョウの収穫が行われており、これから今月末にかけて首都圏の花き市場を中心に出荷の最盛期を迎えます。

|

|

|

| ハウス内には今年3月に計8千本の苗を定植 「夏の花」トルコギキョウの栽培の様子 |

収穫期を迎えたトルコギキョウ |

「ゆずの町ならは」の再生をめざし「楢葉町ゆず生産振興組合」が設立されました(令和6年7月8日)

令和6年7月8日(月曜日)、「楢葉町ゆず生産振興組合」(組合員36名)の設立総会が開催されました。同組合は、今後、ゆずの栽培勉強会や剪定の研修会等を開催し、楢葉町が特産品として栽培を推奨しているゆずの再生と品質向上を図ることにしています。

|

|

|

| 設立総会の様子(組合は、有機を推進する「有機ゆず研究会」と慣行栽培で振興を図る「ゆず生産振興部会」の2部会で構成) | 「町は40年前から苗木の全戸配付を行い、ゆずを振興。今後も組合を要に町も一緒にゆずを振興していく。」と挨拶を述べる楢葉町松本町長 | |

|

|

|

| 総会後に農研機構東北農業研究センターの星典宏氏(農学博士)から、「ゆずの町再生と環境保全」と題した記念講演が行われた。 | 楢葉町のマスコットキャラクター「ゆず太郎」も駆けつけ、組合員と記念撮影 |

川添南営農組合のほ場で小麦の刈取作業が行われました(令和6年6月27日)

浪江町の川添、樋渡地区を拠点に営農を行う川添南営農組合は、昨年秋に組織を立ち上げ、今年産から小麦、米の生産に取り組んでおり、6月27日に小麦の刈取作業が行われました。同組合が耕作するほ場は、これまで地元の復興組合による保全管理(草刈り・耕うん作業)が行われてきましたが、昨年秋に小麦の播種を行い、震災後初めて小麦の収穫が行われました。

|

|

|

| 汎用型コンバインによる刈取作業の様子 |

運搬用コンテナへの収納作業の様子 |

|

|

|

|

| 収穫間近のほ場 川添地区(品種:ゆきちから) |

生育中の様子(3月28日撮影) |

富岡町など双葉郡内産たまねぎの産地形成の拠点となる「富岡町野菜集出荷施設」の修祓式並びに稼働式が挙行されました(令和6年6月27日)

令和6年6月27日(木曜日)、福島再生加速化交付金を活用し、富岡町に整備された「富岡町野菜集出荷施設」の修祓式及び稼働式が、施設を運営する福島さくら農業協同組合の主催により挙行されました。同施設は、収穫したたまねぎの乾燥、選果、貯蔵の機能を有しており、双葉郡内のたまねぎの品質向上、産地化に寄与することが期待されています。

|

|

|

| 施設の外観(敷地面積7,916平方メートル、 延床面積5,269平方メートル) |

テープカットの様子 |

|

|

|

|

| 乾燥庫(1室104トンを収納)7室を完備 収穫日毎に乾燥庫を分け、8日間で乾燥 |

たまねぎの選果ライン (処理能力:87トン/1日8時間) |

|

|

|

|

| 目視による規格外品(傷、変形等)の選別作業。「相双たまねぎ」は、令和3年5月に野菜生産出荷安定法による指定産地となった。 | 市場出荷用の製品(10キログラム箱詰め) 今後、令和6年4月から富岡町内で操業している 「野菜加工工場」との連携が期待される。 |

南相馬市小高区で小麦の収穫が始まりました。(令和6年6月20日)

小麦を21ヘクタール栽培している農業法人小高ファーム・トム・アグリテック株式会社(本社:南相馬市小高区)で、小麦の収穫作業が始まりました。小麦は雨に当たると品質劣化が起こるため、同法人では、梅雨に入る前に収穫作業が全て終わるように努めています。

|

|

|

| 収穫前の小麦(品種:さとのそら) |

収穫作業の全景 |

|

|

|

|

| 汎用コンバインでの収穫作業 |

小麦をトラックに搭載し、乾燥機へ搬送 |

川俣町でもみ殻くん炭を利用した野菜の試験栽培が始まりました(令和6年6月17日)

川俣町の株式会社絹川建設工業では、もみ殻を利用し環境にやさしい農業を実践するため、バイオ炭(もみ殻くん炭)製造施設を令和5年8月に整備し、令和6年6月17日に関係機関の協力のもと、自社農地においてもみ殻くん炭の施用による野菜の試験栽培が始まりました。

今後、試験の結果を踏まえ、もみ殻くん炭の販路拡大及びJ-クレジット制度の活用を進めたいとしています。

|

|

|

| バイオ炭(もみ殻くん炭)製造施設内部 | もみ殻炭化装置、1日に最大約330キログラム (1フレコン分)を製造 |

|

|

|

|

| 製造したもみ殻くん炭 | 定植・種まき作業風景 さつまいもの苗90株、枝豆の種子90カ所 |

|

|

|

|

| もみ殻くん炭を「表面に撒く」作業 そのほかに、「無処理」「土と混合」の 3パターンで試験栽培 |

定植したさつまいもの苗 |

加倉生産組合のたまねぎ栽培ほ場で収穫作業が行われました(令和6年6月11日)

6月11日、浪江町の加倉生産組合が栽培するたまねぎほ場約1.5ヘクタールにおいて、収穫作業が行われました。栽培ほ場はたまねぎの生産を始めてから今年で8年目を迎え、昨年夏に50日間の湛水管理に取り組むなど、ベト病対策を講じたことにより、同生産組合において前例にないほどの品質と高収量が期待されています。

|

|

|

| オニオンハーベスタによる たまねぎ(浜の輝)の収穫作業 作業機オペレータを含む4名が 乗り込み作業を実施 |

昨年7月2日~8月20日までの50日間を湛水 (ほ場全体を水張り)状態で管理したほ場 の生育の様子 (5月23日撮影) |

|

|

|

|

| 収穫前の茎葉処理機による葉切り作業 (6月3日撮影) たまねぎの茎葉部を 10~12センチメートル残し切断 |

収穫前の根切り機による根切り作業 (6月7日撮影) (左:作業後)、(右:作業前) |

|

|

|

|

| 根切り後の掘起し作業(6月7日撮影) | 鉄製コンテナ(500キログラム/基)に収穫後、 JA福島さくら川添倉庫(浪江町)に搬入。 その後、富岡町野菜集出荷施設へ搬送され、 乾燥・選果・貯蔵等が行われて市場・加工所 等へ出荷の予定。 |

富岡小学校の3年生が田植えを体験しました(令和6年5月29日)

富岡小学校の3年生(12名)が上本町振興組合(組合員8名)の水田において、総合学習の一環として田植えを体験しました。この授業は、富岡町役場が同組合の協力を受け、基幹産業である農業に触れ、食の大切さを学んでほしいと企画されました。秋には稲刈り体験とカントリーエレベーターの見学も計画されています。

|

|

|

| 田植えをする品種「天のつぶ」について説明する上本町振興組合員 | 初めて裸足で水田に入り、慣れない足取りで熱心に田植えをする児童の皆さん | |

|

|

|

| 秋に収穫されるお米は、学校給食で提供される | 「10キロの米袋には何粒入っていますか。」田植え終了後にお米の疑問について、生産者へ数多くの質問をする3年生の皆さん |

川内村で露地栽培ピーマンの植付けが始まりました(令和6年5月24日)

川内村では収益性の高いピーマンの栽培を推奨し、村主催の勉強会を開催するなど、作付面積の拡大に向けた取組が行われています。生産者は年々増えてきており、令和6年は、新たに1名がピーマンの生産に取り組んでいます。

また、栽培方法も露地栽培、トンネル栽培、ハウス栽培と様々な方法で行われていて、収穫・出荷作業は6月中旬から始まり、霜が降る10月まで続きます。

|

|

|

| 定植作業(露地栽培) |

移植された苗 (風対策のため支柱を立てます。) |

|

|

|

|

| トンネル栽培のほ場 (手前は露地栽培用のマルチ) |

トンネル栽培の内部 (花が咲き始めています。) |

|

|

|

|

| ハウスの全景 | ハウス内部の様子 (花が咲き始めています。) |

浪江町の室原、末森、津島地区で水稲の試験栽培が行われています(令和6年5月23日)

令和5年3月31日に避難指示が解除された浪江町の特定復興再生拠点区域(室原、末森、津島)の各地区に設けられた試験田において、営農再開に向けた水稲の試験栽培が行われています。室原地区では実施場所を変更しての2回目、末森、津島の両地区では、震災後初めてになります。収穫期を迎える秋には各試験田で黄金色に色づく稲穂が見られる予定です。

|

|

|

| 5月6日に田植えが行われた室原地区 水田約4アール:天のつぶ(5月23日撮影) |

5月12日に田植えが行われた末森地区 水田約10アール:天のつぶ(5月23日撮影) |

|

|

||

| 5月23日に田植えが行われた津島地区 水田約8アール:里山のつぶ(5月23日撮影) |

双葉町三字・上羽鳥地区で水稲の試験栽培の田植えが行われました(令和6年5月19日)

特定復興再生拠点区域の三字(さんあざ)地区の水田9アール、上羽鳥(かみはとり)地区の水田10アールで、水稲の試験栽培の田植えが行われました。

町の担い手が作付けした「天のつぶ」は、10月上旬頃に稲刈りが行われる予定です。

なお、試験栽培で収穫される玄米については、放射性物質の検査をした上で全量廃棄処分されます。

|

|

|

| 試験栽培の田植え作業(三字地区) | 試験栽培の田植え作業(上羽鳥地区) | |

|

|

|

| 試験栽培の田植え後(三字地区) | 試験栽培の田植え後(上羽鳥地区) |

広野町で「あひる農法」による有機米が栽培されています(令和6年5月16日)

株式会社新妻有機農園では、有機栽培米(コシヒカリ)を2ヘクタール作付けしています。そのうち60アールの水田では、放鳥した「あひる」が除草や害虫を捕食する「あひる農法」に取り組んでいます。現在、29羽の「あひる」のひなが元気に水田を泳ぎ回っています。

|

|

|

| 水田脇の鳥小屋から水田に向かう「あひる」 (夜間は野生動物などの害獣対策のため鳥小屋で飼養) |

4月28日の田植えと同日に放鳥され、元気に水田を泳ぎ回る「あひる」 | |

|

|

|

| 雑草などをついばむ「あひる」 (「あひる」の放飼は、除草、駆虫、中耕・濁水などの効果が期待される) |

水田放飼を終えた「あひる」は、秋にソーセージなどの6次化商品に委託加工し、自社で販売される。 |

田村市都路町でさつまいもの定植が行われました(令和6年5月21日)

令和6年5月21日、田村市都路町の農事組合法人都路イーストのほ場(20アール)において、さつまいも(べにはるか)の苗6千本が定植されました。

田村市都路町の畑地による営農再開は水稲と比べると遅れており、県や市では、都路イーストの取組を支援しながら、さつまいもの作付拡大を推進しています。

|

|

|

| 組合員の手植えによる作業風景 |

定植されたさつまいも苗 |

|

|

||

| 10月中旬頃に収穫され、貯蔵施設(田村市船引町)で保管・熟成されます。 |

富岡町で震災後13年ぶりに牛の飼養が再開されました(令和6年5月10日)

富岡町の佐藤さんは、令和5年4月1日に避難指示が解除された特定復興再生拠点区域(深谷地区)において「原子力被災12市町村農業者支援事業」で牛舎を整備し、令和6年5月9日に子牛(雌)2頭を導入しました。富岡町では震災後13年ぶりの販売を目的とした牛の飼養の再開となります。同氏は、20頭の素牛による繁殖牛の経営を計画しており、年末までに素牛10頭の導入を予定しています。

|

|

|

| 自宅敷地内に整備された牛舎の一部 同地区は、令和6年3月14日に牛の出荷制限が解除された。 |

福島県家畜市場(本宮市)から導入した子牛 同地区から出荷の際は、放射性物質に関する 全頭検査が必要となる。 |

双葉町の試験ほ場に焼築頭首工の水が14年ぶりに通水されました(令和6年5月15日)

双葉町の上羽鳥地区では令和6年度水稲試験栽培が行われます。

試験栽培に使用する用水は、福島特別直轄災害復旧事業「請戸川地区」により復旧した焼築頭首工より高瀬右岸幹線用水路、双葉用水路を経て14年ぶりにほ場へ供給されました。田植えは、5月下旬に予定されています。

|

|

|

| 取水を開始した焼築頭首工 |

焼築頭首工取水口 |

|

|

|

|

| 羽鳥用水路を流下する農業用水 |

双葉町上羽鳥地区田植えを待つほ場 |

葛尾村でクリムゾンクローバーが見頃を迎えています(令和6年5月14日)

葛尾村では農地の地力回復のため、平成30年から農家が緑肥としてクリムゾンクローバー(別名「ストロベリーキャンドル」)を栽培しており、今年も約20戸の農家に村役場から種子が配布されました。5月上旬からいちごのような形をした深紅の花が咲き始め、村内各所で見頃を迎えています。花が終わった後は、ほ場にすき込まれ、そばなどが播種されるとのことです。

|

|

|

| 見頃を迎えたクリムゾンクローバー (葛尾村役場裏) |

見頃を迎えたクリムゾンクローバー (上葛尾地内) |

|

|

|

|

| 田植えが終了した水田とクリムゾンクローバー |

いちごのような形をした深紅の花 |

大熊町熊地区で水稲の実証栽培の田植えが行われました(令和6年5月9日)

特定復興再生拠点区域の熊地区旭台の水田20アールで、水稲の実証栽培の田植えが行われました。

田植えは、町農業委員会や役場の職員約30名の参加の下、コシヒカリが手植えされました。今後、町農業委員会が中心となって管理し、10月上旬頃に稲刈りが行われる予定です。

収穫される玄米は放射性物質検査が行われ、基準値以下であれば大熊町の農産物の安全・安心を伝えるため、イベントなどへ提供され、町民の皆さんに味わってもらう予定とのことです。

|

|

|

| 田植え前の田んぼ |

腰に苗かごを付け、田植えを始める関係者 |

|

|

|

|

| 横一線に並び田植えを行う参加者 |

田植え後の田んぼ |

「楢葉町甘藷共同育苗施設」から健全な苗が出荷されています(令和6年5月7日)

株式会社福島しろはとファーム(本社:福島県楢葉町)は、「福島県高付加価値産地展開支援事業」を活用した育苗施設(ハウスA・B棟 69アール)において、令和5年からかんしょ苗の生産・出荷をしています。今年も3月下旬から採苗を始め、6月上旬頃まで楢葉町内農業者や自社農場などに健全な苗の供給が行われます。

|

|

|

| 育苗ハウスA棟(35アール) 既存のハウス1棟と併せ3棟(97アール)で300万本を生産予定(最低でも100ヘクタールへの定植が可能) |

育苗ハウスB棟(34アール)内のかんしょ苗 品種は、べにはるか6割、シルクスイート3割、ゆきこまち1割 |

|

|

|

|

| 同社グループが開発した鉄コンテナによる育苗手法(特許を取得) | 鎌を使った手作業による採苗 |

合同会社アンベファームの生産ほ場では大麦WCSの刈取作業が行われています(浪江町)(令和6年5月2日)

合同会社アンベファームは、今年産から幾世橋地内のほ場計4ヘクタールで飼料用の大麦WCSの生産に取り組んでおり、5月1日から刈取作業の委託先である県酪農協、全酪連の機械オペレーターによる作業が行われています。刈り取りした大麦はロール状に梱包、フィルムで密封(400キログラム程度/1ロール)し、取引先の福島市の牧場へ即日搬送されます。

|

|

|

| 汎用型飼料収穫機による刈取作業の様子 |

刈取後のラッピング作業の様子 |

|

|

|

|

| 大麦の作付ほ場(極早生種:ハヤドリ2) |

3名のオペレーターによる作業の様子 |

川内村で令和6年産のワイン造りに向けた作業が始まりました(令和6年4月25日)

川内村の「かわうちワイン株式会社」では、令和6年産のワイン用ぶどうの生産に向けた作業が始まりました。今年は、昨年に比べ0.5ヘクタールほど多い約4.5ヘクタールのほ場に15,000本ほどのぶどうが作付けされています。今後、秋の収穫に向け、誘引や除草作業、摘芯、防除作業などの様々な作業が行われます。

|

|

|

| ぶどう畑と阿武隈高地の山並み |

芽吹き始めたぶどうの木 |

|

|

||

| かわうちワイン(株)醸造施設 |

南相馬市小高園芸団地で水稲育苗及びきゅうりの栽培が始まりました(令和6年4月18日)

令和5年6月に完成した小高園芸団地で、水稲育苗及びきゅうりの栽培が始まりました。水稲の苗は4月下旬から生産者への配布が予定されています。きゅうりは今年度から全43棟で栽培が計画されており、園芸作物の振興が期待されています。

|

|

|

| 4月5日から8日に播種された水稲の苗 令和6年産は約3万枚を育苗 |

4月下旬から収穫が始まるきゅうり |

富岡町で菜の花が見頃を迎えています(令和6年4月15日)

富岡町では、3名の農業者によりなたね栽培が行われています。今年は、昨年に比べ6ヘクタールほど多い約37ヘクタールが作付されています。現在、菜の花は見頃を迎えており、6月末頃には収穫を行い、なたね油の原料に使用されることになっています。

|

|

|

| 菜の花と桜の競演 |

収穫されるなたねは、富岡町ふるさと納税 返礼品の「なたね油」などに加工 |

南相馬市で「みらい農業交流スペース開所式及びみらい農業学校開校式」が行われました(令和6年4月11日)

令和6年4月11日、南相馬市が地域の交流・避難者の帰還等を図るため整備を進めてきた「みらい農業交流スペース」の開所式及び被災地の農業の復興と農業人材を育成するために設立した「みらい農業学校」の開校式が、県内外から集まった1期生15人の出席のもと行われました。

みらい農業学校では1年間かけて、土づくりのための理論、野菜の栽培技術や経営手法を学んでいくほか、近隣の法人での実習などが予定されています。

|

|

|

| 挨拶する門馬南相馬市長 |

テープカットの様子 |

|

|

|

|

| 挨拶する西辻校長 |

1期生15名の学生 |

富岡町に春を告げる「夜の森桜まつり2024」が、避難指示が解除された「夜の森公園」をメイン会場に開催されました(令和6年4月6日、7日)

福島県富岡町夜の森地区は、特定復興再生拠点区域の避難指示が解除されて4月1日で1年が経過しました。昨年までは、富岡第二中学校跡地で開催されていた「夜の森桜祭り」が14年ぶりに東日本大震災前と同じ避難指示が解除された「夜の森公園」をメイン会場に4月6日、7日の2日間にわたり開催されました。6日(土曜日)は、あいにくの雨天となりましたが、歌謡ショーや各種イベントに多くの花見客が詰めかけました。メイン会場では、近隣で生産された野菜やワインなどが販売されるなど復興に向けた歩みを1歩ずつ始めています。

|

|

| 14年ぶりにメイン会場となった 「夜の森公園」 |

富岡町の観光名所「夜の森の桜のトンネル」 |

浪江町津島地区の農地でりんごの高密植実証栽培が開始されました(令和6年4月6日)

株式会社マンカウィル東北(山形市)では、山形県内で栽培したりんごの苗木(4品種:ふじ、つがる、シナノスイート、ぐんま名月)を4月6日に持ち込んで、令和5年3月31日に避難指示解除された浪江町津島地区の2か所の農地に、計140本を移植しての高密植によるりんごの実証栽培を開始しています。 実証栽培は、今年から3年間かけて行われ、りんごの生育状況や収穫される果実の品質等を確認することとしています。

高密植栽培は、早期多収・成園化、均質生産、作業効率向上等を目標とした栽培方法。

|

|

高密植によるりんご実証栽培の定植後の様子 (左:南津島地内、右:津島地内 4月8日撮影)

苗木は、2列(35本/列)に定植(列間:3メートル~3.5メートル、株間:30~80センチ)

|

|

栽培ほ場の明きょ堀による湿害対策の様子(写真右側) |

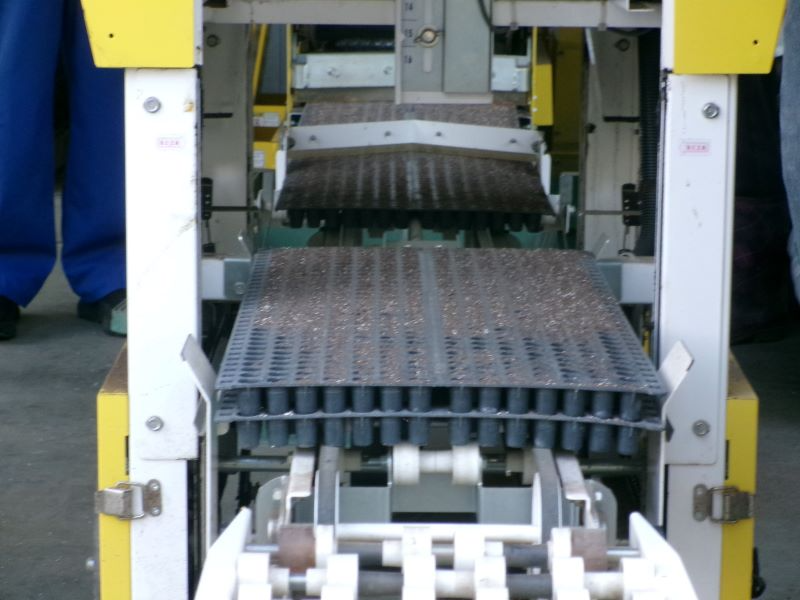

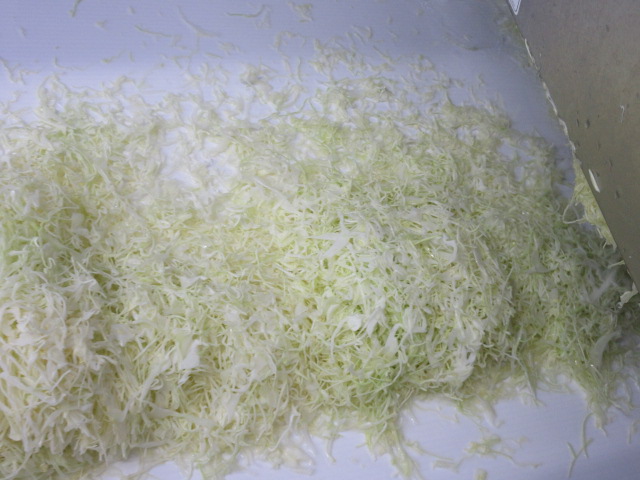

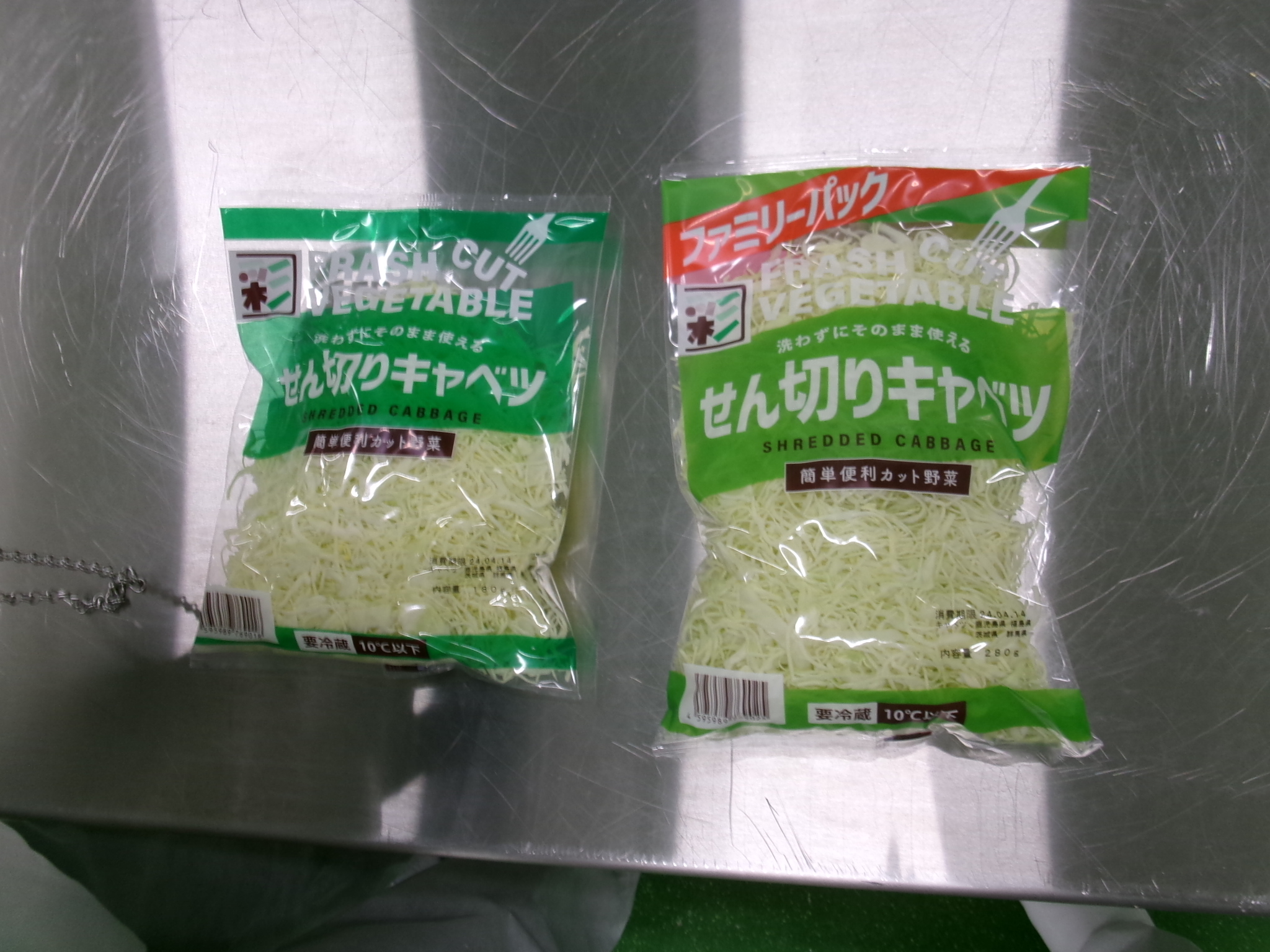

富岡町産キャベツが「(株)彩喜 福島広域野菜加工工場」へ初出荷され、せん切りキャベツなどに加工されました(令和6年4月3日)

令和6年4月3日(水曜日)、(株)つくば良農(本社:茨城県つくば市)は、令和5年4月1日に避難指示が解除された特定復興再生拠点区域(富岡町新夜ノ森地区)で生産したキャベツ3トンを同町で操業を開始した「(株)彩喜 福島広域野菜加工工場」へ初出荷しました。同工場に出荷されたキャベツは、せん切りキャベツなどに加工され、関東などのスーパーマーケットへ販売がされます。

|

|

|

| 出荷のための鉄コンテナに入ったキャベツの積み込み作業 |

出荷されるキャベツ |

|

|

|

|

| 工場の野菜保管庫に搬入されたキャベツ |

外葉を剥ぐなどの下処理作業 | |

|

|

|

| 芯抜き、洗浄などの工程後にせん切りにカットされたキャベツ | 再洗浄、殺菌、脱水などの処理後に袋詰めされた 「せん切りキャベツ」 |

原子力被災12市町村の新たな野菜産地形成の起点となる「(株)彩喜 福島広域野菜加工工場」の竣工式が挙行されました(令和6年4月2日)

令和6年4月2日(火曜日)、(株)彩喜(本社:埼玉県川口市)が富岡町に「福島県高付加価値産地展開支援事業」を活用し整備していた「福島広域野菜加工工場」が完成し、竣工式が行われました。同工場は、原子力被災12市町村など福島県を中心に調達した野菜をカット野菜や冷凍野菜等に加工し、首都圏などの量販店、外食・食品企業に販売されます。同工場の稼働は、被災12市町村産野菜の販路確保と新たな産地形成を図り、農業者の所得向上に寄与することが期待されます。

|

|

| 祝辞を述べる東北農政局原次長 |

テープカットの様子 (中央が(株)彩喜 園田代表取締役社長) |

|

|

| 同工場は、各種スライサー、盛り付けコンベヤーなど最新機器でカット・冷凍野菜など多様なニーズに対応が可能 | たまねぎ用鉄コンテナ投入機 |

|

|

| たまねぎ加工ライン | エチレンガスを排出し、野菜の鮮度を保つことができる冷蔵庫 |

過去の震災復興室フォトレポート

お問合せ先

震災復興室

〒979-1112

福島県双葉郡富岡町中央三丁目6番地

電話:0240-23-7462