岩手フォトレポート(令和6年度)

令和6年度

| [ 6年4月分 ] | [ 6年5月分 ] | [ 6年6月分 ] | [ 6年7月分 ] | [ 6年9月分 ] | [ 6年10月分 ] | |

| [ 6年11月分 ] | [ 6年12月分 ] | [ 7年1月分 ] | [ 7年2月分 ] | [ 7年3月分 ] |

新着情報

「農業・農村分野で活動する岩手県内地域おこし協力隊情報交換会」をWeb開催しました(2025年3月18日)

農業・農村分野で活動している地域おこし協力隊16名をWEBでつなぎ、情報交換会を開催しました。隊員からは独自の視点や他産業での経験を活かして、農林業や食品加工、農村のPR等の活動を行っていること、他市町村の隊員ともつながりながら地域をさらに盛り上げたいなどのお話がありました。

|

|

|

| 岩手県拠点、地域おこし協力隊員及び 関係団体をWEBでつないだ 情報交換会の様子 |

農業・農村分野で活動する 地域おこし協力隊の皆さん(中央を除く) |

隊員の活躍に期待を込めて メッセージを送る島尾地方参事官 |

「みどり戦略学生チャレンジ」東北ブロック準グランプリの表彰状を授与しました(2025年2月27日)

「第一回みどり戦略学生チャレンジ」東北ブロックで準グランプリを受賞した岩手県立農業大学校の奥寺星華(せいか)さんに表彰状を授与しました。授賞した研究テーマは「和牛繁殖雌牛へ海藻給与がメタン削減や一般健康状態等に及ぼす影響」です。

詳しい内容は以下のリンクから

【プレスリリース】第1回みどり戦略学生チャレンジ(全国版)東北ブロックの受賞チーム決定!

|

|

|

| 第一回みどり戦略学生チャレンジ 東北ブロックで準グランプリを受賞した 奥寺星華さん |

表彰状授与の様子 | |

|

|

|

| お世話になった先生との3ショット 担当の安田上席講師(左)、竹澤校長(右) |

牛の体高を測定する奥寺さん (写真提供:岩手県立農業大学校) |

奥州市江刺の伊手農村農業活性化協議会との意見交換を行いました(2025年2月20日)

「デジ活」中山間地域に登録された奥州市江刺伊手地区を訪問し、伊手農村農業活性化協議会の方々と意見交換を行いました。

協議会からは、デジタル技術を活用した有害鳥獣の実態調査、将来に向けた農地保全等の在り方や旧小学校の活用、また、自家用有償運送「いで・ごー」による買い物支援等交通弱者のための支援についてお話がありました。

|

|

|

| 意見交換の様子 島尾地方参事官(左手前) |

「デジ活」中山間地域の取組を説明する 協議会の皆さん(右は菅野副会長) |

農地保全の取組を説明する 境田事務局長 |

株式会社前森山集団農場と意見交換を行いました(2025年2月20日)

八幡平市にある株式会社前森山集団農場を訪問しました。同社は搾乳牛、育成牛合わせて約600頭を飼養する県内有数のメガファームです。今回は岩手大学農学部の杉田早苗准教授と学生2名も参加し、意見交換を行いました。

|

|

|

| 大金 廣夢(おおがね ひろむ) 代表取締役 |

意見交換の様子 | 家畜の糞尿処理について質問する学生 |

|

|

|

| 岩手大学の杉田准教授(右)に 牛舎の説明をする寺地 輝美 (てらち てるよし)取締役 |

のんびりと草を食べる搾乳牛 | トラクターの大きさに学生もびっくり |

奥州市の地域おこし協力隊と意見交換を行いました(2025年2月18日)

奥州市の地域おこし協力隊の高橋有紀さんは、生まれ育った地元で環境に配慮した米作りをしたいと東京からUターンして来ました。現在は就農に向けて、研修先の農事組合法人アグリ笹森で米作りを学んでいます。日々の農業の様子をInstagramで発信しているほか、今月は期間限定の写真展「田んぼで会いましょう」を主催するなど精力的に活動しています。

|

|

|

| 雑誌記者の経験を活かし、 農業の魅力発信もしたいと語る 隊員の高橋さん |

活動内容を説明する高橋さんと 奥州市農林部の千田上席主査(左) |

紙製の米袋で作ったお手製のバッグ 農業を丸ごと楽しんでいるのが伝わります |

耕作放棄地でぶどう栽培と農福連携に取り組む(株)KOTOワイン盛岡との意見交換を行いました(2025年1月29日)

盛岡市にある(株)KOTOワイン盛岡を訪問し、代表取締役の吉田千尋(よしだちひろ)さんと意見交換を行いました。同社は耕作放棄地を活用してぶどうを栽培し、ワインの製造・販売を行っています。農福連携にも取り組んでおり、障害者の方々の力を借りて、ぶどう農園での草取りや剪定後の枝拾い、実の袋掛け、収穫作業、醸造所での仕込みや洗浄、瓶詰めなどの作業を行っています。吉田さんは、「年々増加する耕作放棄地を活用することで地域の農地を守っていきたい」と話していました。

|

|

|

| ワイナリー (株)KOTOワイン盛岡の全景 |

代表取締役 吉田千尋さん(左)との 意見交換の様子 |

ワイン商品 |

|

|

|

| ワインの醸造施設 | 上空から見たぶどう園 (写真提供:(株)KOTOワイン盛岡) |

陽光をたっぷり浴びて育つぶどう (写真提供:(株)KOTOワイン盛岡) |

盛岡大学で「有機農業の理解醸成に向けた学生との意見交換」を行いました(2025年1月20日)

盛岡大学栄養科学部の「地域食材資源論」の講義において学生との意見交換を行いました。

有機農業に関わる生産者と販売業者から取組内容の説明の後、学生が5グループに分かれて「有機農産物を小学生に理解してもらう食育イベント」の企画書を作りました。グループには進行役の農政局職員と特別参加の日本政策金融公庫の若手職員2名も加わり学生と活発に意見を交わしました。学生の皆さんは悪戦苦闘しながらも、生産者や販売業者からアドバイスをいただきながら発想豊かな企画書を作り、楽しく有機農業への理解を深めていました。

|

|

|

| 有機農業の取組を説明する 生産者の髙橋勝明さん |

和気あいあいと意見を出し合う学生と 農政局職員(右上) |

販売業者の小野節子さん(右上)から アドバイスを受ける学生たち |

|

|

|

| アイディアを話す学生と特別参加の 日本政策金融公庫の若手職員(左) |

出たアイディアを整理して 企画書を作り込む学生 |

学生が出す企画に興味津々の生産者 |

岩泉町の地域おこし協力隊と意見交換を行いました(2024年12月23日)

岩泉町で農業・農村分野の活動を行う地域おこし協力隊と意見交換を行いました。

隊員は、日本一の生産量を誇る畑わさびの栽培や、果樹生産者への作業支援、地域の食の継承など様々な活動を行っています。中でも畑わさび栽培を行う隊員は4人と多く、先輩農家に教わって地域の特産品を守りつつ、観光わさび園や加工品の製造販売などで岩泉町の畑わさびを盛り上げたいと話していました。また、隊員に岩泉町の魅力を聞くと「岩泉町の人は一言でいうとタフ。自分たちで何でも解決し自然の中で生き抜く力を持っている。」と話していました。

|

|

|

| 意見交換の様子 | 奥左から地域おこし協力隊の刈屋さん、 下道さん、松原さん。手前は県拠点職員 |

左から地域おこし協力隊の小笠原さん、 佐々木さん、加藤さん |

|

|

|

| 日本一の生産量を誇る畑わさび (夏のほ場の様子:佐々木さん提供) |

寒さに耐えて春を待つ畑わさび | 岩山と清水が流れる岩泉町特有の風景も移住者を惹きつける要素の一つ |

岩手大学で「食料・農業・農村基本法」について講義を行いました(2024年12月17日)

岩手大学農学部の「農村計画学」の講義において、「食料・農業・農村基本法」や「ニッポンフードシフト」について説明しました。

将来食料に困る状態になることなど想像したこともない学生たちでしたが、日本の農業・農村が抱える課題や基本法に定める「食料安全保障の確保」などの説明を行うと、うなずきながら熱心に聞いていました。

|

|

|

| 講義の様子 | 食料・農業・農村基本法の 改正の経緯について講義する拠点職員 |

食料・農業・農村基本法の 4本の柱について講義する拠点職員 |

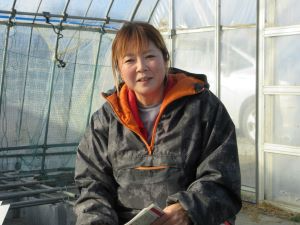

遊休農地を活用して園芸作物に取り組む新山麗佳さんと意見交換を行いました(2024年12月16日)

東京都出身の新山さんは、令和3年に久慈市で就農し、現在、野田村を中心に約3.5ヘクタールの畑でブロッコリーをメインに野菜を栽培しています。

以前から農業に対する憧れを抱いており、会社勤めの夫からブロッコリーの栽培体験会の様子を聞いたことをきっかけに、自らが就農することを決意しました。現在は、地域の遊休農地を復旧し、高齢者等を雇用しながら規模拡大を進めています。

新山さんからは、「ブロッコリーの生産面積を増やすことで雇用の増加につなげ、地域を活性化し、お世話になっている方々に恩返ししたい。」とのお話がありました。

|

|

|

| 3年前に新規就農しブロッコリー栽培に 取り組んでいる新山麗佳さん |

意見交換の様子 | 新山さん愛用の軽トラと農地 |

水稲の初冬直播きで作業分散に取り組む(株)かきのうえと意見交換を行いました(2024年12月9日)

八幡平市で様々な水稲栽培の技術を組み合わせて規模拡大を図っている(株)かきのうえを訪問し、代表取締役の立柳慎光さんと意見交換を行いました。

(株)かきのうえでは、移植(密苗)、湛水直播、乾田直播に加えて、初冬直播きの技術を取り入れ、年間作業の平準化を図りながら規模拡大を進め、少人数での営農に取り組んでいます。

立柳さんからは、様々な農業技術を地域に合った形で柔軟に取り入れ、地域の農地を守っていきたいとのお話がありました。

|

|

|

| (株)かきのうえの代表取締役 立柳慎光さん |

意見交換の様子 | 忌避剤をコーティングした 初冬直播きの種もみ |

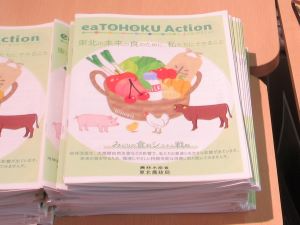

盛岡市内のスーパーで有機農産物の販売イベントが行われました(2024年12月7日、8日)

12月8日の「有機農業の日」に合わせて、12月7日、8日の両日、盛岡市のスーパーマーケット「マイヤ仙北店」で有機農産物の販売イベントが行われました。このイベントは、有機農産物の魅力を広めるために(株)マイヤと岩手県有機JAS協議会が主催したものです。

当拠点では、買い物客にリーフレット「eaTOHOKU Action」を配布し、農林水産省が行っている「有機JASマーク」や「みえるらべる」の取組について説明しながら、環境に配慮した農産物を食べてみませんかと呼びかけました。

|

|

|

| マイヤ店舗内の有機農産物販売コーナーで 試食する親子連れ |

有機米を試食する中條アナウンサー (めんこいテレビ)(右) |

リーフレット「eaTOHOKU Action」を 買い物客に手渡す岩手県拠点職員(右) |

|

|

|

| 有機農産物の証である「有機JASマーク」 を貼付したにんじんやにんにく |

温室効果ガス削減への貢献を示す 「みえるらべる」を貼付した干し焼き芋 |

買い物客に手渡した東北農政局作成の リーフレット「eaTOHOKU Action」 |

釜石市の地域おこし協力隊と意見交換を行いました(2024年12月2日)

釜石市の地域おこし協力隊の三科宏輔さんは、自然に恵まれた農村に住み農業を営むことで「アタリマエ」と思っていることが本当に「アタリマエ」なのかを問い直すことができるとの考えから、釜石市の地域おこし協力隊に応募したそうです。現在は山間地にある古民家に住み、遊休農地を開墾し有機農業等に取り組みながら、釜石の暮らしを発信しているとのお話がありました。

|

|

|

| 釜石市で農業分野の活動を行っている 地域おこし協力隊の三科さん |

意見交換の様子 薪ストーブの温かさがうれしい日でした |

三科さんが暮らす古民家 農閑期には自身で改修を行っている |

大槌町の地域おこし協力隊と意見交換を行いました(2024年12月2日)

大槌町の地域おこし協力隊の伊藤将太さんと意見交換を行いました。

伊藤さんは令和5年10月に「さともり株式会社」を設立し、耕作放棄地を利用した野菜の有機栽培や移住定住支援を行っているとのことで、大槌町の里山を守っていきたいとのお話がありました。

|

|

|

| 耕作放棄地を利用した野菜の有機栽培や 移住定住支援を行っている伊藤将太さん |

意見交換の様子 | 雪の中のカラフルダイコン (伊藤さん提供) |

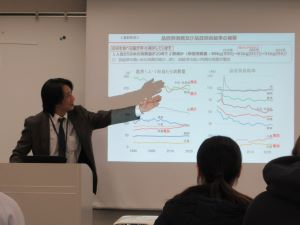

富士大学で「食料」をめぐる情勢について講義を行いました(2024年11月21日)

富士大学経済学部の「キャリア形成論」の講義において、農林水産省の業務内容及び「食料」をめぐる情勢について説明を行いました。

食料や農業の情勢をデータを示しながら説明したことで、普段接することのない経済学部の学生に興味を持っていただく貴重な機会となりました。

|

|

|

| 講義する岩手県拠点職員 | 講義の様子 | |

|

|

|

| 「食料」をめぐる情勢の講義の様子 | 講義を聞く学生 |

平泉町長と意見交換を行いました(2024年11月14日)

平泉町を訪問し、青木 幸保(あおき ゆきお)町長と意見交換を行いました。

ご自身も農業を営んでいる青木町長からは、町独自の支援策により新規就農者が増えてきているといった町の現状のほか、農業の将来に対する想いを熱くお話いただきました。

|

|

|

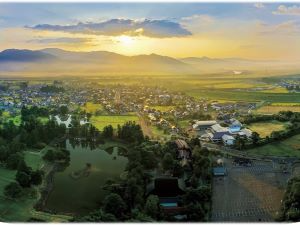

| 意見交換の様子 | 青木町長(左)と島尾地方参事官(右) | 日本農業遺産に認定された束稲山麓地域(平泉町提供) |

岩手大学で「みどりの食料システム戦略」等の説明を行いました(2024年11月1日)

岩手大学農学部の食産業システム学コースの学生に対し「みどりの食料システム戦略」及び「農産物・食品の輸出拡大戦略」の説明を行いました。

学生からは「環境負荷低減の取組をした場合、収量減少や品質への影響により生産者の所得が減少するのではないか」と心配の声がありました。それに対して拠点から「環境負荷低減に取り組んだ生産者の農産物を高く購入するなど消費者の理解が必要」と伝えました。

|

|

|

| 講義の様子 | 「みどりの食料システム戦略」等について 説明する岩手県拠点職員 |

軽米町長と意見交換を行いました(2024年10月29日)

軽米町を訪問し、山本 賢一(やまもと けんいち)町長と意見交換を行いました。

山本町長からは、地元の実需者向けの飼料用米生産を推進していることや、肉用牛経営の厳しい現状と町独自の支援策についてお話がありました。

|

|

|

| 山本町長 | 山本町長と島尾地方参事官 |

奥州市衣川の北股地区振興会との意見交換を行いました(2024年10月25日)

「デジ活」中山間地域に登録された奥州市衣川北股地区を訪問し、北股地区振興会の方々と意見交換を行いました。

振興会からは、デジタル技術を活用した鳥獣被害対策の今後の展望や高齢者の見守り体制の構築、また学生や地域おこし協力隊を巻き込んだ地域振興の取組などについてのお話がありました。

|

|

|

| 意見交換の様子 | 地域の取組を説明する北股地区振興会の皆さん | 挨拶をする島尾地方参事官 |

花巻市の地域おこし協力隊と意見交換を行いました(2024年10月24日)

花巻市大迫地域で、ぶどう栽培に従事し技術を学ぶ地域おこし協力隊と意見交換を行いました。

当地域ではぶどうの栽培が盛んなものの、生産者の高齢化が進んでおり、隊員の活動による担い手の確保が期待されています。また、隊員の多くは任期終了後農業をしながらほかの仕事もする半農半Xを目指しており、それぞれの得意分野を活かして夢を叶えたいと話していました。

|

|

|

| 意見交換の様子 | 花巻市で農業分野の活動を行っている 地域おこし協力隊の5人 (入隊1年目4人、2年目1人) |

隊員の展望について聞く 当拠点職員(右側2人) |

|

|

|

| 廃校を利用しコミュニティ作りをしたい 高木隊員(左)、様々なぶどうを使った ジェラートの商品化を目指す渡辺隊員(右) |

美味しいのに捨てられている 摘果ぶどうを使ったスイーツを 開発したい小田切文隊員 |

古民家カフェを開きたい 小田切辰治隊員(左)、大好きなワインに 関わる仕事をしたい宮川隊員(右) |

「いわてポラーノの会」会長 安藤直美さんと意見交換を行いました(2024年10月22日)

「いわてポラーノの会」(女性農業委員連絡協議会)会長で、岩手県農業会議副会長の安藤 直美(あんどう なおみ)さんと意見交換を行いました。

安藤さんからは、農業現場における女性の活躍や農業委員会等への女性登用を進めるうえでの課題のほか、ご自身が参加する子ども食堂の活動についてのお話がありました。子ども食堂では、生産者として地域食材の良さを伝えたいという思いから、地域の食材を利用し地域の食文化に根ざしたメニューを提供しており、美味しそうに食べる子供たちの笑顔を見ることに充実感を感じているとのことでした。

|

|

|

| 意見交換の様子 | 安藤さん(左)と島尾地方参事官 | 安藤さんが活動している子ども食堂 「にこにこ食堂ざしきわらしの家」の バッチ |

二戸市長と意見交換を行いました(2024年10月22日)

二戸市を訪問し、藤原 淳(ふじわら じゅん)市長と意見交換を行いました。

藤原市長からは、二戸市は中山間地であることから、土地利用型作物と園芸、畜産等を組み合わせた複合的農業を進めることや、国営かんがい排水事業により、水を使うきゅうりや果樹の生産が大きく伸びているとのお話がありました。

|

|

|

| 藤原市長 | 藤原市長と島尾地方参事官 |

岩手大学で6次産業化について説明を行いました(2024年10月17日)

岩手大学農学部の「6次産業化論」の講義において、髙橋総括農政推進官が農林水産省の施策等について岩手県内の農業者の取組事例を交え説明しました。

当日は、大臣官房秘書課の内田企画専門職も同行し、農林水産省の業務を幅広く説明しました。

|

|

|

| 6次産業化論の講義の様子 | 説明する髙橋総括農政推進官 | 農林水産省の業務について説明する 内田企画専門職 |

富士大学の稲刈り体験活動に参加しました(2024年10月2日)

岩手県花巻市の富士大学では、地域と環境を学ぶ教養演習の一環として海邉ゼミの学生が農作業を体験しています。同大学には農業系の学部はないものの、地域産業である農業を体験するためにこの活動を行っているとのことで、当日は学生が市内の農業法人で稲刈りと米調製作業(袋詰め)を行いました。

コンバイン操作をした学生は「農家の方が運転しているのを見ると簡単そうに見えたが、自分が操作するとまっすぐ走るのさえ大変だった。」、米の袋詰め作業を行った学生は「(米の入った袋が)思った以上に重い。農家の方が沢山のお米を運んでいるのがすごい。」と話していました。

当拠点では、同大学で10月以降に行われる農業に関する講義等に関わっていく予定です。

|

|

|

| 稲刈りの説明を受ける様子 | 鎌での手刈りの様子 | コンバインでの稲刈りを体験 |

|

|

|

| 笑顔で拠点職員の取材に応じてくれた 学生(左) |

米の調製作業の説明を受ける様子 | 30kgの米袋はずっしり! |

盛岡農業高等学校で行われた収量コンバインの体験学習に参加しました(2024年9月25日)

岩手県盛岡市の盛岡農業高等学校を訪問し、自動操舵システムを導入した収量コンバインによる収穫作業の体験学習に参加しました。

この取組は、同校のスマート農業の学習の一環として7月のドローンによる生育診断に引き続き行われました。7月の体験では岩手県拠点も座学担当として加わっています。

今回は、(株)みちのくクボタから、収量コンバインの食味や収量の測定機能、自動操舵システムについての説明があった後、生徒がコンバインに乗って収穫作業を体験しました。

生徒からは、「ボタン1つで動く機械を見て、技術の進歩を感じた」、また先生からは、「今回の体験をきっかけに自分なりに将来の農業を考えて欲しい」との発言がありました。

|

|

|

| 岩手山と収量コンバインをバックにパチリ | 収量コンバインの説明をする みちのくクボタの社員 |

操作体験のためにコンバインに乗りこむ |

|

|

|

| コンバイン内の食味・収量センサーの 説明を聞く学生 |

収量コンバインから籾運搬車に籾を移す様子 | 7月に行われた当県拠点による講義の様子 |

JA全農いわて先進園芸実証農場の現地調査を行いました(2024年9月12日)

紫波町にある「JA全農いわて先進園芸実証農場」を訪問し、JA全農いわて園芸部生産振興戦略室の平坂 健宏(ひらさか たけひろ)室長からお話を伺いました。

JA全農いわてでは、中山間地域での施設栽培による園芸品目の生産拡大を目指し、先進的な栽培技術導入に向けた実証試験を行うため、同農場を2024年3月に開設しました。今月、「ピーマン自動収穫ロボット」を3週間リース導入し、有効性等の検証も進めています。

|

|

|

| 先進園芸実証農場 | 平坂室長(右)から説明を受ける様子 | ピーマン自動収穫ロボット |

(農)一方井地区営農組合を訪問しました(2024年9月4日)

岩手町一方井地区で「一集落一農場」を目指す(農)一方井地区営農組合を訪問し意見交換を行いました。

同組合は農業生産のほか、小学生の農業体験学習や田んぼアート制作等、農業資源を活用した地域活性化にも取り組んでいます。

三浦組合長からは、組合の後継者問題や肥料等高騰対策としての経費削減の取組等のお話がありました。

|

|

|

| (農)一方井地区営農組合 組合長 三浦 武志氏(手前) 副組合長 立花 久良氏(奥) |

今年の田んぼアート 小学生が町のキャラクター「たまなぼうや」と干支「辰」から考案したデザインをもとに制作 |

稲刈りが始まっています(2024年9月5日)

岩手県内でも水稲の刈り取りが始まりました。

この日は晴天に恵まれ、生産者は待ちに待った稲刈り日和にコンバインを操り金色に実る稲穂を次々に刈り取っていました。

現在は、もち米が中心ですが、9月中旬からうるち米の稲刈りも本格化します。

|

|

|

| 刈り取りの様子 | たわわに実った黄金の稲 |

岩手町長と意見交換を行いました(2024年7月31日)

岩手町を訪問し、佐々木 光司(ささき こうじ)町長と意見交換を行いました。

佐々木町長からは、町が取り組む循環型農業の実証等について紹介していただいたほか、日本は農業を基盤にして発展してきた国であり、農業の魅力を子供たちに伝える教育や、若者が農業に魅力を感じるダイナミックな施策が必要とのお話をいただきました。

|

|

|

| 佐々木町長 | 佐々木町長と島尾地方参事官 | 夏に出荷のピークを迎えるブランドキャベツ「いわて春みどり」(岩手町提供) |

八幡平市長と意見交換を行いました(2024年7月30日)

八幡平市を訪問し、佐々木 孝弘(ささき たかひろ)市長と意見交換を行いました。

佐々木市長からは、飼料等の高騰による肉用牛の生産現場の窮状に加え、国が進める農畜産物に係る合理的な価格形成の取組等に関心があること、また、市内では高齢化等により離農が進む中、後継者の確保のためには、目指すべきモデル的な経営指標を示すことにより、農業が儲かる産業であるとの情報を発信していくことが重要であるとのお話がありました。

|

|

|

| 意見交換の様子 | 佐々木市長(左)と島尾地方参事官 | 盆花や秋の彼岸花として人気があり、全国一の生産量を誇る「安代りんどう」 (八幡平市提供) |

滝沢清掃センターを訪問しました(2024年7月25日)

家庭ごみ等の処理施設である滝沢清掃センターを運営する滝沢・雫石環境組合では、2024年5月、溶融炉から発生するスラグが肥料登録(登録名 たきしずくケイカル)されました。今回、滝沢・雫石環境組合の佐藤 孝(さとう たかし)所長からお話を伺いました。

現在、溶融スラグは天然砂の代用品として土木工事等に利用されており、今後は、その一部を肥料メーカーが他の肥料成分と混合し販売する予定とのことです。なお、一部事務組合が肥料生産者として登録されたのは全国初とのことです。

|

|

|

| 滝沢清掃センター | 佐藤所長(左奥)と意見交換の様子 |

|

|

|

| 約1,800度の高温でごみを溶かす溶融炉 | 炉から溶融物が取り出される様子 | スラグヤードに保管された溶融スラグ |

一関研農同志会とスマート農機の活用について意見交換を行いました(2024年7月12日)

岩手県南部の一関市と平泉町に跨る一関遊水地の農地で、スマート農業を実践している一関研農同志会を訪問し、意見交換及びドローン防除等の見学を行いました。

一関研農同志会の皆様から、ほ場を1区画2ヘクタールへと拡張したことにより、自動操舵システム農機等が効率的に活用できている等の話がありました。

当日は、ドローンによる防除のほか、盛岡市の会社が最新型固定翼ドローンのデモンストレーションを行っていました。

2種類のドローンの飛行の様子を2分間の動画にまとめましたのでご覧ください。

|

|

|

| 意見交換の様子 | ドローン防除の様子 | 垂直離着陸できる固定翼ドローンのデモ飛行 |

JAいわて中央代表理事組合長と意見交換を行いました(2024年7月11日)

JAいわて中央を訪問し、令和6年5月30日に新たに就任した佐々木 雅博(ささき まさひろ)代表理事組合長と地域農業の現状について意見交換を行いました。佐々木代表理事組合長からは、ペレット堆肥の利用促進や環境負荷低減の見える化、りんごの輸出の推進などJAの取組についてのお話しがありました。

|

|

|

| 佐々木組合長(左)と島尾地方参事官(右) | 意見交換の様子 |

JAいわて平泉代表理事組合長と意見交換を行いました(2024年7月10日)

JAいわて平泉を訪問し、本年5月に新たに就任した佐藤 一則(さとう かずのり)代表理事組合長に対し食料・農業・農村基本法やみどりの食料システム戦略などの国の施策について説明し、意見交換を行いました。

佐藤代表理事組合長からは、JAとして施設園芸作物の販売を強化したいなどのお話しがありました。その後、JA農産物集出荷センターを見学しました。

|

|

|

| 佐藤代表理事組合長(左)と 島尾地方参事官(右) |

意見交換の様子 | JAいわて平泉の農産物集出荷センター内で 説明を受ける島尾地方参事官 |

金ケ崎町長と意見交換を行いました(2024年6月27日)

金ケ崎町を訪問し、高橋 寛寿(たかはし かんじゅ)町長と意見交換を行いました。高橋町長からは、今年度取り組んでいるほ場整備の必要性と課題、またアスパラガスの新たな栽培方法の導入に向けた取組などについて、お話しがありました。

|

|

|

| 高橋町長(右)と島尾地方参事官(左) | 意見交換の様子 | 地域一帯を一望できる展望台付の 金ケ崎町役場 |

前島局長が岩手県沿岸北部を訪問しました(2024年6月18~19日)

前島東北農政局長が、6月18日から19日にかけて岩手県沿岸北部の3市町村を訪問しました。一日目は、洋野町の(株)おおのミルク工房と久慈地区汚泥再生処理センターの現地調査を行い、その後、岡本正善洋野町長と小田祐士野田村長を表敬訪問し意見交換を行いました。

|

|

|

| (株)おおのミルク工房の現地調査の様子 (中央が前島局長) | 酪農家の想いと夢を込めた「ゆめシリーズ」商品(おおのミルク工房にて) | |

|

|

|

| 久慈地区汚泥再生処理センターの 現地調査の様子 |

久慈地区汚泥再生処理センターの職員から 説明を受ける前島局長(左) |

|

|

|

| 洋野町 岡本町長(左)と意見交換の様子 (洋野町役場にて) |

野田村 小田村長(左)と意見交換の様子 (野田村役場にて) |

二日目は、遠藤譲一久慈市長を表敬訪問し意見交換を行った後、久慈市で東日本大震災後、地域の担い手として農地の集積・集約に取り組んできた(農)宇部川ファームと久慈市短角牛基幹牧場の現地視察を行いました。

|

|

|

| 久慈市 遠藤市長(左奥)と意見交換の様子 (久慈市役所にて) | (農)宇部川ファームの現地視察の様子 (中央が前島局長) | |

|

|

|

| 短角牛のエサとなる籾米サイレージ (宇部川ファームにて) |

牧場担当者から説明を受ける前島局長 (久慈市短角牛基幹牧場にて) |

|

||

| 放牧されている短角牛 (久慈市短角牛基幹牧場にて) |

今年もカメラ撮影勉強会をしました(2024年6月20日)

職員のカメラ撮影技術向上のため、今年もカメラ撮影勉強会を行いました。勉強会では、一眼レフカメラの操作や写真の構図等の説明の後、野菜を題材に撮影会を行いました。

参加した職員からは、「意外と一眼レフカメラは難しくなかった」「これなら仕事で使える」などの感想がありました。今後も撮影技術を研鑽し、皆様によりよい記事をお届けします。

|

|

|

| 職員が講師となっての勉強会の様子 | トリミングの練習問題に挑戦 | |

|

|

|

| 一眼レフカメラで実際に撮影 | 後ろをぼかして撮るのが腕の見せ所 |

滝沢市長と意見交換を行いました(2024年6月14日)

滝沢市を訪問し、武田 哲(たけだ さとる)市長と意見交換を行いました。

武田市長からは、現在、市内各地で話し合いを進めている地域計画をしっかりまとめ、その上で地域資源の活用等による地域農業の収益性向上に取り組みたいとのお話がありました。

|

|

|

| 武田市長(左)と島尾地方参事官(右) | 意見交換の様子 |

食品価格動向調査業務協力店に感謝状を贈呈しました(2024年6月11日)

「食品価格動向調査」協力店である株式会社ユニバース青山店に対し、長年にわたる調査への協力に感謝の意を表し、東北農政局長からの感謝状を贈呈しました。

この調査は、価格安定対策の推進に資するため食品の小売店における価格の動向を迅速に把握し、その結果を消費者に提供することを目的として実施しているものであり、全国470店舗に御協力いただいております。

|

|

|

| 感謝状を贈呈する佐々木総括農政推進官(左) | (株)ユニバース青山店店長(中央)と調査に協力をいただいている御担当(右) | 調査協力店の表示(店内に掲示) |

岩手県立農業大学校で「食料・農業・農村基本法」の説明をしました(2024年6月7日)

岩手県立農業大学校を訪問し、農産園芸学科及び畜産学科2年生を対象とした農政概論の講義の中で、「農政の憲法」とも言われ5月に25年ぶりに改正になった「食料・農業・農村基本法」及び「みどりの食料システム戦略」について説明を行いました。

|

|

|

| 講義を聞く学生 | 説明する近藤総括農政推進官 | グラフ等を用いて解説しました |

ナインズファームと意見交換を行いました(2024年6月3日)

九戸村で就農希望者を受け入れて研修を行っている(株)九戸村総合公社ナインズファームを訪問し、職員及び研修生と意見交換を行いました。ナインズファームでは3年間の研修後独立できるように、1人にハウス2~3棟の管理を任せる実践研修を行っています。

|

|

|

| 意見交換の様子(左手前が島尾参事官) | 意見交換の様子 | 研修ほ場 |

九戸村長と意見交換を行いました(2024年6月3日)

九戸村を訪問し、本年4月に新たに就任した大久保 勝彦(おおくぼ かつひこ)村長に対し食料・農業・農村基本法やみどりの食料システム戦略などの国の農業政策について説明し、意見交換を行いました。

村長からは、今後耕作放棄地の発生抑制や地域循環型農業の推進等に取り組みたいとのお話しがありました。

|

|

|

| 大久保村長 | 大久保村長と島尾地方参事官 |

休暇の充実で若手の人材確保・定着に取り組む(農)岩手山麓ディリーサポートを訪問しました(2024年5月29日)

5月29日、八幡平市で牧草、デントコーンの生産とTMR(完全配合飼料)の製造・販売や酪農業を営む(農)岩手山麓ディリーサポートを訪問し、センター長の佐々木良治氏と意見交換を行いました。異業種から転職した佐々木氏は、これまでの農業の常識のままでは人材確保が難しいとの危機感のもと、休暇制度の充実を進め、新たにリフレッシュ休暇、誕生日休暇等を導入し、職場全体で完全取得に取り組んでいます。「休みたい時が休み!」のメリハリのある働き方を定着させることで、若手従業員の仕事へのモチベーション向上に繋がっているとのお話でした。

(同社は、令和6年6月1日から(株)岩手山麓ディリーサポートへ組織変更。佐々木氏は代表取締役社長に就任)

|

|

|

| 意見交換の様子 | 佐々木センター長 | |

|

|

|

| TMR製造施設と出荷を待つTMR | 若手従業員の方々 ((株)岩手山麓ディリーサポート提供) |

「未来につながる持続可能な農業推進コンクール」の表彰式を行いました(2024年4月30日)

令和5年度「未来につながる持続可能な農業推進コンクール」有機農業・環境保全型農業部門(個別経営の部・生産)で東北農政局長賞を受賞した株式会社一関山本農場に表彰状を授与しました。

取組の詳しい内容については、以下のページに「受賞者の概要」が掲載されていますので御覧ください。

【プレスリリース】令和5年度「未来につながる持続可能な農業推進コンクール」の東北農政局長賞の受賞者を決定しました

|

|

|

| 島尾地方参事官から山本代表取締役への 賞状授与の様子 |

株式会社一関山本農場の皆さん(前列) | |

|

|

|

| 有機米生産の強い味方「乗用除草機」を 導入しています。 写真提供:株式会社一関山本農場 |

農場で生産された 有機栽培コシヒカリと自然栽培ササニシキ 写真提供:株式会社一関山本農場 |

岩手大学で「みどりの食料システム戦略」の説明をしました(2024年4月16日)

4月16日、岩手大学大学院総合科学研究科修士課程農学専攻の「次世代農学概論」の中で、「土壌微生物の生態・機能と有効利用」の講義の一部として、「みどりの食料システム戦略」の説明をしました。

次代の農学研究を担う大学院生の皆さんに、今後の活躍への期待を込めての説明となりました。

|

|

|

| 講義の様子 | 説明する島尾地方参事官 | 岩手大学構内の桜並木が満開でした |

各年度の岩手フォトレポート

お問合せ先

岩手県拠点 橋市庁舎

〒020-0033 岩手県盛岡市盛岡駅前北通1番10号(橋市盛岡ビル5階)

代表:019-624-1125

岩手県拠点 愛宕庁舎

〒020-0013 岩手県盛岡市愛宕町13番33号

代表:019-624-1128