地域の課題

1.排水能力の低下

本地域では、近年の降水量の増加や農地の減少により、排水機場及び排水路の排水能力を超えることが多くなり、農地や農業施設に大きな影響が生じています。

降雨形態の変化

全国で日降水量50ミリメートル以上の「非常に激しい雨」の日がここ30年間で約1.3倍に増加するなど、雨の降り方が変わってきていることがデータによって示されました。

本地区のある東北地方も例外ではなく、短時間強雨が降る回数が長期的に増加していることがアメダスのデータにより明らかになっています。

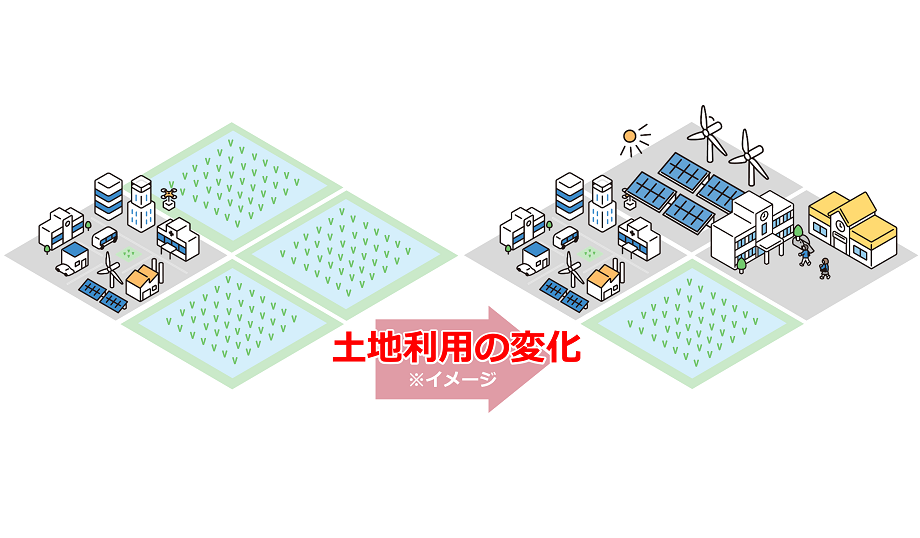

土地利用の変化

全国的な傾向にもれず、本地区においても農地の減少が進んできました。

そのため、従来は一時的に水田などの農地に貯留されていた雨水がそのまま水路や川に流れ込む傾向が強まっています。

2.施設の老朽化

本地区の農業水利施設は、県営かんがい排水事業等により造成されています。造成から約50年経過しているため、建物や内部のポンプ設備の劣化が著しく、排水機能が低下しているだけでなく、ポンプからの油漏れや水路の補修等の維持管理に多大な労力を要しています。

排水機場

経年劣化により、天井や壁にひび割れが入り、雨漏りが発生しています。

排水路

経年劣化により、積ブロックの欠損やひび割れ等が発生しています。

機械設備

経年劣化による油漏れや錆のほか、製造から約50年が経過しているため、交換部品が手に入りにくくなっています。

3.湛水被害の状況

▲湛水被害状況(西野排水機場周辺)

▲湛水被害状況(生田排水機場建設予定地周辺)

排水能力を超える大雨によって湛水被害(農地などに不要な水が溜まってしまうことで作物などが受ける被害)が発生し、地区内の農業生産率が低下する等の影響を受けています。

平成30年8月30日からの大雨では酒田市・庄内町を中心に山形県内の農地も降水による被害を受け、県全体での農作物被害は約254百万円(約966ヘクタール)※にものぼりました。

また、直近では令和6年7月25日からの豪雨でも甚大な被害を受けています。県内の農作物被害額は約6,912百万円(約12,044.74ヘクタール)※と深刻で、今般の豪雨は令和6年梅雨前線による災害として激甚災害に指定されました。 雨の降り方が大きく変わりつつある近年、安定した農業経営を目指すには、こうした大雨に備えて湛水被害のリスクを軽減していく必要があります。

注※山形県の農作物被害については山形県発表のデータを元に記載しています。

湛水とは?

ここでは湛水(たんすい)という言葉がどのような意味で使われているのでしょうか。

本来の意味と併せて確認してみましょう。