令和6年度地方参事官ニュース(岐阜)

令和6年度

岐阜トヨペット株式会社と意見交換を行いました

令和7年3月21日、加納地方参事官は、岐阜トヨペット株式会社(岐南町)を訪問し、加藤茂樹代表取締役社長はじめ役員と社員の3名と意見交換を行いました。

岐阜トヨペット株式会社では、地域に寄り添い必要とされる会社を目指し、「食を通じて生きることの本質を伝えたい」という思いから、耕作放棄された中山間地の里山で無農薬、化学肥料を使用しない有機栽培への取り組みを始めました。農地バンクを活用して農地を借受け、2つの農園(本巣市、約0.8ヘクタール(らっきょう、さつまいも、さといも)及び山県市、約1.6ヘクタール(米、トマト))で有機農業に取り組んでいます。令和7年からは新たな農園(岐阜市、約3.7ヘクタール)でも有機農業による米と野菜の栽培を計画しています。

加藤社長は、「有機農業を通じて、これからの未来を生きる子どもたちに安心安全な食の提供と、後世にこの豊かな岐阜の自然を残していくことを目的に、地域と一緒に成長していきたい。岐阜市三輪にある農場で、6次産業化推進のための加工場、農産物直売施設、ワークショップができる体験施設、フードコートのような簡易な飲食施設等を整備し、地元の有機農業に取り組む農業者を集めコミュニティを作って販路拡大にも取り組んでいきたい」と抱負を語りました。

「みどり認定」について説明する加納地方参事官(令和7年3月21日撮影)

岐阜トヨペット株式会社と意見交換のようす(令和7年3月21日撮影)

岐阜県立加茂農林高等学校に「第1回みどり戦略学生チャレンジ東海ブロック大会」表彰状を授与しました

令和7年3月17日、加納地方参事官は、岐阜県立加茂農林高等学校を訪問し、「第1回みどり戦略学生チャレンジ東海ブロック大会」において審査委員特別賞を受賞した「ヤギの置土産から手土産を~ヤギさん除草隊の堆肥を活用したサツマイモ等の栽培と商品開発~」チーム(以下「ヤギさん除草隊チーム」という。)に表彰状を授与しました。

農林水産省は、みどりの食料システム戦略の実現に向けて、将来を担う若い世代の環境に配慮した取り組みを促すため、大学生や高校生等によるみどりの食料システム戦略に基づく取り組みを表彰する「みどり戦略学生チャレンジ」を実施しています。本年度、東海農政局では、東海ブロック(岐阜県、愛知県、三重県)から応募のあった45チーム(高校の部:26、大学・専門学校の部:19)の中から、審査委員による審査を経て、グランプリ、準グランプリおよび審査委員特別賞の受賞チームを決定しました。

ヤギさん除草隊チームは、美濃加茂市内の農業生産法人と連携し、美濃加茂市内の公園などで草を食べながら緑地管理を行っているヤギさん除草隊の堆肥(置土産)を活用してサツマイモを生産しています。また、生産したサツマイモを使用した商品(手土産)開発を行うことで、生産だけでなく、加工、流通、消費に至るまでを一体的に取り組んでいます。

ヤギさん除草隊チームの皆さんは、「受賞したことで、美濃加茂市の魅力やヤギさん除草隊の活動をより多くの人に知ってもらえるきっかけとなったことがうれしい。」と喜びを語りました。

(参考)

「第1回みどり戦略学生チャレンジ東海ブロック大会」受賞チームを決定しました(東海農政局プレスリリース)

https://www.maff.go.jp/tokai/press/kikaku/250303.html

表彰状授与式の様子(令和7年3月17日撮影)

表彰状を受け取った「ヤギさん除草隊チーム」のみなさん(令和7年3月17日撮影)

岐阜県稲作経営者会議青年部総会および食味技術向上研修会(第7回米自慢大会)に出席しました

令和7年3月7日、加納地方参事官は、JAぎふアグリパーク鈴ケ坂(岐阜市)で開催された、若手稲作経営者で組織する岐阜県稲作経営者会議青年部(総勢28名)の総会に出席し、みどり認定(注1)の制度やみえるらべる(注2)の活用を呼びかけました。続いて行われた食味技術向上研修会(第7回米自慢大会)(以下「研修会」という。)では、出品された県内産12品の米について、審査員の1人として食味、食感、香り、見た目を5段階で採点する方法により評価を行い、採点の結果、主催者から「食べ比べ賞」として1位から3位の表彰が行われました。

研修会では、岐阜県農政部農業経営課普及指導員研修専門職から「ハツシモについて今、改めて考えてみる」と題して講演がありました。その中で、ハツシモという品種は、1950年代は全国で栽培されていましたが、現在では生産量の大半が岐阜県で栽培されており、これは岐阜県産ハツシモの収穫期が最も天候が安定する10月中旬以降で、食味も良かったから支持されてきたことなどの説明がありました。また、岐阜県農政部畜産振興課から「県内産稲わらの収集促進について」の説明があり、東海農政局岐阜県拠点からは「米粉をめぐる状況について」として、農林水産省における水田活用の直接支払交付金、コメ新市場開拓等促進事業といった支援措置や、利用拡大に向けた取り組みの紹介などの情報提供を行いました。

(注1):「みどりの食料システム法」に基づき、化学肥料・農薬の使用低減などに取り組む農業者の認定制度。

(注2):みどりの食料システム戦略に基づき、温室効果ガス削減と生物多様性保全の2つの観点から、環境負荷低減の取り組みを評価し、星の数で分かりやすく表示するラベル。

みどり認定、みえるらべるの活用を呼びかける加納地方参事官(令和7年3月7日撮影)

食味評価の審査員をする加納地方参事官(令和7年3月7日撮影)

農事組合法人揖斐北方営農組合と意見交換を行いました~揖斐川町北方地区の農業を次世代につなぐ~

令和7年3月4日、加納地方参事官は、岐阜県揖斐川町の農事組合法人揖斐北方営農組合(以下「揖斐北方営農組合」という。)を訪問し、森本 保彦(もりもと やすひこ)代表理事組合長はじめ役員3名と意見交換を行いました。

揖斐北方営農組合は、平成元年に事業を開始し、平成16年に法人化しました。現在は役員5名が揖斐川町北方地区の水田の半数以上に当たる約67ヘクタールを経営し、2年3作体系のブロックローテーションにより米、小麦および大豆を生産しています。

揖斐北方営農組合は、農産物の環境負荷低減の取り組みの「見える化」(注)にも取り組んでいます。水稲の栽培において、農薬や化学肥料の使用低減等により温室効果ガス削減星3つ、畦畔の雑草管理を草刈機等で行うことにより生物多様性保全星1つの「みえるらべる」を獲得し、当該ラベルを貼付した米を消費者や飲食店へ直接販売しています。

意見交換では、「当組合で『みえるらべる』を説明したチラシを作成し、取り組みを宣伝することで、来年度の顧客確保につなげるための活動を行っており、来年度も『みえるらべる』の獲得に向け、引き続き取り組みたい。」といった前向きな意見が出されました。

さらに、今後について、森本代表理事組合長は、「安定した経営を維持し、揖斐川町北方地区の農業を次世代につないでいきたい。」と抱負を語りました。

(注)農産物の環境負荷低減の取り組みの「見える化」とは、化学肥料・化学農薬や化石燃料の使用量、バイオ炭や堆肥の施用量、水管理(中干し延長)などの栽培情報を用い、定量的に温室効果ガスの排出と吸収を算定し、環境にやさしい生産者の取り組みを温室効果ガスの削減率(慣行栽培と比較)に応じ等級ラベル(みえるらべる)で表示する制度。この「みえるらべる」の表示により、生産者の環境負荷低減の努力が消費者に伝わり、消費者の商品選択の手助けを目的とした取り組み。

★ :温室効果ガス削減貢献率 5%以上

★★ :温室効果ガス削減貢献率 10%以上

★★★ :温室効果ガス削減貢献率 20%以上

揖斐北方営農組合のみなさん(左から、杉本忠里理事、森本英世監事、森本保彦代表理事組合長)と加納地方参事官(右)(令和7年3月4日撮影)

「みえるらべる」を貼付して販売されている米(令和7年3月4日撮影)

「有限会社健康やさい村」の代表と意見交換を行いました

令和7年2月20日、加納地方参事官は、岐阜県神戸町の有限会社健康やさい村(以下「健康やさい村」という。)を訪問し、北村 毅(きたむら つよし)代表取締役と意見交換を行いました。

農業生産者の高齢化により耕作放棄地が増える中、生産力の確保と地域農業の活性化を目的として、若手生産者が平成7年に健康やさい村という協業経営組織(注1)を発足。平成14年に法人化しました。

健康やさい村では、約3.4ヘクタールの生産面積で小松菜、水菜のハウス栽培等を行い、1年を通して出荷しています。北村さんは、自らも農業経営を行いながら健康やさい村のオーナーとして、農業に関する技術等の指導を従業員に行い高品質な野菜の安定生産を実現しています。また正社員として将来独立を目指す就農希望者を採用して研修も行っており、健康やさい村の卒業生は、神戸町を中心に活躍しています。

北村さんは、ぎふ清流GAP評価制度(注2)の団体認証を取得したり、有機農業に取り組んだりするなど精力的に活動しています。今後については、「まだまだ若い農家もいるので、バックアップやアドバイスをしながら、産地として継続できるよう頑張っていきたい」と抱負を語りました。

(注1)法人格の有無にかかわらず、2戸以上の世帯が農業経営に関し、栽培、飼育、販売、収支決算等一切の過程を共同して行い、収益を分配しているものをいう。

(注2)安全・安心で、環境にやさしい農産物を提供するために、岐阜県が定めた農場評価規準に基づき生産が行われているかを評価する制度。

意見交換の様子(右:北村毅さん、左:加納地方参事官)(令和7年2月20日撮影)

NPO法人ゆうきハートネットの会員と意見交換を行いました~有機農業の産地づくりが進む岐阜県白川町~

令和7年2月19日、加納地方参事官は、岐阜県白川町の黒川Maruke(くろかわまるけ)にてNPO法人ゆうきハートネット(以下「ゆうきハートネット」という。)の佐伯 薫(さえき かおる)会長はじめ会員8名と意見交換を行いました。

ゆうきハートネットは、平成10年に白川町内の有機農業者が集まって任意団体として立ち上げ、平成23年に法人化しました。現在は、同町在住者を中心に44名の会員が活動を行っています。

白川町では有機農業の産地づくりに取り組んでおり、令和5年3月に岐阜県内で初めて「オーガニックビレッジ宣言」が行われたほか、令和6年12月には、白川町全域がみどりの食料システム法(注1)に基づく特定区域(注2)として設定されました。

意見交換では、ゆうきハートネットの現状や今後の展望など活発な議論が行われ、特に今後について、佐伯会長は「消費者との交流が重要だと感じており、今後も生産現場を見てもらいながら、更なる信頼関係の構築に努めたい。」と抱負を語りました。

岐阜県拠点では、「みどりの食料システム戦略」の推進に向け、今後も積極的に取り組んでまいります。

(注1)環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和4年法律第37号)

(注2)みどりの食料システム法に基づき、地域ぐるみで環境負荷低減に取り組むことが都道府県及び市町村の基本計画に位置付けられた地区。

ゆうきハートネットの会員らと意見を交わす加納地方参事官(中央)(令和7年2月19日撮影)

意見交換の様子(令和7年2月19日撮影)

輪之内町の営農推進協議会において、「環境負荷低減のクロスコンプライアンス」の説明を行いました

令和7年2月6日、岐阜県拠点は、岐阜県輪之内町の依頼を受け、輪之内町民センターで開催された町内の生産者や農業法人等が参集する営農推進協議会に講師として出席し、「環境負荷低減のクロスコンプライアンス(みどりチェック)」の説明を行いました。

「みどりチェック」については、令和9年度から農林水産省の全ての補助金等の交付を受ける場合に必ず実施することになり、その内容は「農林漁業に由来する環境負荷に総合的に配慮するための基本的な取組」に基づいた最低限の7つの取組(注1)で、日ごろから環境負荷低減を意識すれば取り組めるものであることなどを説明しました。また、今後の「みどりチェック」の手続きなどを説明し、参加した生産者等(24名)は真剣な様子で聞いていました。

岐阜県拠点では、今後も市町村等の要請に応じ、生産者等に対し丁寧に農政を伝えていきます。

(注1)7つの取組:1.適正な施肥、2.適正な防除、3.エネルギーの節減、4.悪臭・害虫の発生防止、5.廃棄物の発生抑制、循環利用・適正処分、6.生物多様性への悪影響の防止、7.環境関係法令の遵守

環境負荷低減のクロスコンプライアンス(みどりチェック)(農林水産省へリンク)

「みどりチェック」について説明する岐阜県拠点職員(令和7年2月6日撮影)

営農推進協議会の説明の様子(令和7年2月6日撮影)

美濃市前野地区で鳥獣侵入防止柵の設置作業体験を行いました~遊休農地を活用した特産品作り~

令和7年1月30日、加納地方参事官は、株式会社紫屋がさつまいもの栽培を行っている岐阜県美濃市前野地区のほ場で、鳥獣侵入防止柵の設置作業体験に参加しました。

この取り組みは、同社が前野地区の遊休農地を活用してさつまいもの栽培を開始したところ、イノシシやシカによる被害(約1トン)が発生したため、当省の「鳥獣被害防止総合対策交付金」を活用して鳥獣侵入防止柵の設置を行ったものです。美濃市からの呼びかけで、農村の課題と現場を知ることを目的として東海農政局、岐阜県および美濃市の職員(総勢54人)が設置作業を体験しました。

同社は、前野地区以外のほ場を含め、同市内でさつまいもを約5ヘクタール栽培しており、美濃市内の学校給食の食材やお菓子の原料として販売しているほか、令和6年から製造を開始した芋焼酎の原料として使用しています。

当日は、同社の野村 久良(のむら ひさよし)代表取締役の案内で、芋焼酎蒸留所の視察と意見交換を行い、その後ほ場にて鳥獣侵入防止柵の設置を行いました。

今後について、野村代表取締役は「芋焼酎の年間製造本数を増やして経営を安定させたい。」と抱負を語りました。

岐阜県拠点では、今後も現場の意見や課題をくみ上げ、共に解決していけるよう対応していきます。

芋焼酎蒸留所で意見交換を行う野村代表取締役(左)と加納地方参事官(右)(令和7年1月30日撮影)

鳥獣侵入防止柵の設置作業体験の様子(令和7年1月30日撮影)

芋焼酎は、道の駅「美濃にわか茶屋」等で購入できます。(令和7年1月30日撮影)

令和6年度棚田保全組織座談会において、「棚田地域振興法」の説明を行いました

令和7年1月29日、加納地方参事官は、岐阜県農政部農村振興課の依頼を受け、岐阜県庁で開催された令和6年度棚田保全組織座談会に出席しました。

同座談会は、棚田地域の活性化のため、棚田保全組織やその関係者が棚田地域での活動事例などを共有し、交流する場を設けるために岐阜県が開催したもので、棚田保全組織の代表者、市町村および県の担当者ら約40名が出席しました。

大学や企業による棚田保全の取り組み紹介のほか、棚田地域振興コンシェルジュである加納地方参事官から「棚田地域振興法」や、棚田地域で活用できる各種制度などについて説明しました。

その後行われた座談会では、「保全組織のマンパワー不足が課題」、「棚田地域の振興には、自治体や地元住民を巻き込んだ活動が重要」などの発言があり、活発な議論が行われました。

地方参事官(岐阜県担当)は棚田地域振興コンシェルジュとして、今後も棚田地域へ丁寧に寄り添っていきます。

「棚田地域振興法」について説明する棚田地域振興コンシェルジュの加納地方参事官(令和7年1月29日撮影)

座談会の様子(令和7年1月29日撮影)

有限会社サポートいびと意見交換を行いました~揖斐の豊かな農地を守り続ける~

令和7年1月21日、加納地方参事官は、池田町の有限会社サポートいび(以下「サポートいび」という。)の藤本 光成(ふじもと みつなり)参与らと意見交換を行いました。

サポートいびは、いび川農業協同組合(以下「JAいび川」という。)の子会社で、池田町、揖斐川町、大野町および神戸町の約313ヘクタールの水田を集約し、2年3作体系(米、麦、大豆)のブロックローテーションを中心に、キャベツやさつまいもなど、さまざまな農産物を栽培しています。

また、サポートいびは、令和元年に「六次産業化・地産地消法に基づく認定」を取得し、干し芋の製造にも取り組んでいます。同社が栽培したさつまいもは、農産物加工場内の貯蔵庫でキュアリング処理(注)を施した後に長期貯蔵することで甘みを引き出し、青果として市場出荷されるほか、干し芋に加工され商品名「揖斐の蜜干し芋」としてJAいび川の農産物直売所で販売されています。

今後について、藤本参与は「経営面積をさらに拡大したい。また、2年3作体系のブロックローテーションを中心に、収益性の高い品目(キャベツ、さつまいも、ねぎ、いちご等)に集約して、経営安定を目指したい」と抱負を語りました。

(注)キュアリング処理とは、収穫時にできた傷口の自然治癒を促す処理で、高温多湿条件下で保管することで傷口にコルク層を形成させ、貯蔵期間を延ばす技術。

サポートいびが製造する「揖斐の蜜干し芋」(左から、藤本参与、特定技能1号として同社に従事しているベトナム出身のルオンさん、加納地方参事官)(令和7年1月21日撮影)

キュアリング処理後のさつまいもが保存された貯蔵庫(令和7年1月21日撮影)

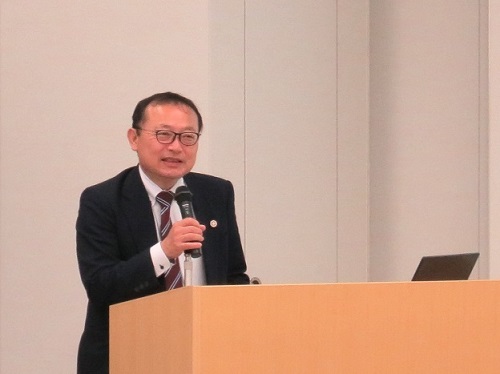

岐阜県農業会議主催の常設審議委員会において、「令和7年度農林水産関係予算」の説明を行いました

令和7年1月15日、岐阜県拠点は、一般社団法人岐阜県農業会議の依頼を受け、同会議が毎月開催している「常設審議委員会」に令和7年度農林水産関係予算の説明のため出席しました。

同委員会に出席された関係市町村の農業委員会 会長をはじめとする参加者40名に対し、令和7年度農林水産関係予算及び令和6年度農林水産関係補正予算のポイントとなる各種事業について、当拠点の加納地方参事官から説明を行いました。

岐阜県拠点では、今後も関係機関に対して農林水産関係予算の周知をはじめ、現場の声を聞きつつ、各種事業が現場で活用されるよう支援をしていきます。

令和7年度農林水産予算のポイントを説明する加納地方参事官(令和7年1月15日撮影)

熱心に説明を聴く常設審議委員会の委員(令和7年1月15日撮影)

寺田真由美氏(株式会社寺田農園)に「東海農政局ディスカバー農山漁村(むら)の宝」選定証を授与しました

令和6年12月23日、加納地方参事官は、「東海農政局ディスカバー農山漁村(むら)の宝」個人部門に選定された株式会社寺田農園代表取締役 寺田 真由美(てらだ まゆみ)氏(岐阜県高山市)に選定証を授与しました。

「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」は、「強い農林水産業」、「美しく活力のある農山漁村」の実現に向けて、農山漁村の有するポテンシャルを引き出すことにより地域の活性化、所得向上に取り組んでいる優良事例を選定し、広く発信することを通じて他地域への横展開を図る取り組みです。

寺田さんは、女性活躍の事例収集のための視察や女性農業者の視察を受け入れ、事例発表や講演を行うことで、女性農業者のロールモデルとしての役割を果たしているほか、地域住民に対する就業体験や食育ワークショップなどを通じて地域農業の大切さや地域農産物のおいしさを伝えている点が評価されました。

寺田さんの多岐にわたるこれらの取り組みは地元や他の地域の模範となる活動であり、今後地域を牽引するリーダー的な役割も期待されます。

(参考)

選定証授与式の様子(加納地方参事官(左)、寺田氏(右))(令和6年12月23日撮影)

集合写真(左から加納地方参事官、寺田氏、保木(ほき)氏(寺田農園取締役)、高山市林農政部長)(令和6年12月23日撮影)

中電ウイング株式会社いちご事業部に「東海農政局ディスカバー農山漁村(むら)の宝」選定証を授与しました

令和6年12月20日、加納地方参事官は、「東海農政局ディスカバー農山漁村(むら)の宝」コミュニティ・地産地消部門において優良事例として選定された「中電ウイング株式会社いちご事業部(岐阜県可児市)」に選定証を授与しました。

「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」は、「強い農林水産業」、「美しく活力のある農山漁村」の実現に向けて、農山漁村の有するポテンシャルを引き出すことにより地域の活性化、所得向上に取り組んでいる優良事例を選定し、広く発信することを通じて他地域への横展開を図る取り組みです。

中電ウイング株式会社いちご事業部は、障がいの有無に関わらず、誰もがいきいきと活躍できる社会を目指すため、地域の小学校と連携し、農業体験を通じた多様性教育への取り組みや、他の農福連携に取り組む事業者とのコラボ商品の開発、障がいのある社員同士の交流など、農福連携の新しい形を実践している点が評価されました。

安田 洋明(やすだ ひろあき)いちご事業部長は、「今回の選定は、中電ウイング株式会社によるいちご事業部への社を挙げての協力、いちご事業部の取り組みに対する地元のみなさまのご理解および行政の支援があってのもの。いちご事業部の活動に光を当ててくれたことは、今後の発展に向けたモチベーションの向上につながり、大変ありがたい。」と喜びを語りました。

選定証授与式の様子(加納地方参事官(左)、安田いちご事業部長(右))(令和6年12月20日撮影)

選定証を受け取った中電ウイング株式会社いちご事業部のみなさん(前列左から、近藤課長補佐、安田いちご事業部長、後列左から深谷氏、榊氏、酒井氏、加藤氏、浅野氏)(令和6年12月20日撮影)

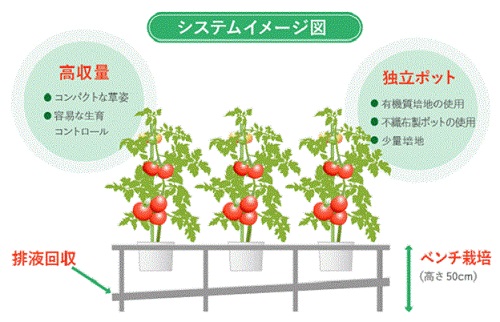

岐阜県が新規就農を後押しする研修施設「岐阜県就農支援センター」を訪問しました~栽培実習、講義、演習を交えた研修で冬春トマトの新規就農者をサポート~

令和6年12月10日、加納地方参事官は、新規就農者育成研修施設「岐阜県就農支援センター」(岐阜県海津市)を訪問し、岐阜県担当者らと意見交換を行いました。

岐阜県就農支援センターでは、平成26年から毎年4名程度、岐阜県内で就農が可能な希望者を募集し、県が開発した「トマト独立ポット耕栽培システム」による冬春トマトの就農研修を行っています。この栽培方法は、土耕栽培に比べ約1.5倍の収量があり、作業姿勢の改善、肥料流出の抑制や土壌消毒の削減といった環境への配慮、病気や天候への不安からの解消など、農業者、環境、トマトにやさしい栽培方法となっています。

14か月(4月中旬から翌年6月中旬)の研修期間で、栽培実習を中心に講義、演習を行い、栽培技術や農業経営に必要な知識、技能等を学びます。また、栽培実習と並行して就農時の農地選定や就農計画の作成を行います。研修者1人に対し、県、市町村、JA、生産者組織の関係者を構成員とした就農支援会議を設置し、就農・営農定着の手厚い支援を行っています。研修期間中に就農の準備も整えることで、研修終了後すぐにトマト栽培に取り掛かることができる研修内容となっており、これまでに30名の研修修了者がトマトの新規就農者として活躍しています。

岐阜県拠点では、新規就農者を育成・研修する岐阜県就農支援センターと、研修に励む未来のトマト農家を応援します。

(岐阜県就農支援センターより資料提供)

トマト独立ポット耕栽培システムの説明をする山田講師(右)と加納地方参事官(左)(令和6年12月10日撮影)

農事組合法人ほらど未来ファームと意見交換を行いました~40年以上親しまれる「ほらどキウイ」を次の世代へ~

令和6年11月29日、加納地方参事官は、関市の農事組合法人ほらど未来ファーム(以下「ほらど未来ファーム」という。)の神山 博和(こうやま ひろかず)代表理事はじめ4人の役員らと意見交換を行いました。

関市洞戸地区は、40年以上前からキウイフルーツの栽培が続いている産地で、生産されたキウイフルーツは、「ほらどキウイ」として親しまれています。ほらど未来ファームは、JAめぐみのほらどキウイフルーツ生産部会(以下「生産部会」という。)の中心的な経営体であり、理事の武藤 保(むとう たもつ)さんが生産部会の部会長を務めています。

ほらど未来ファームは、令和3年からJAめぐみのが運営する「ほらどキウイを未来につなごうプロジェクト(以下「ほらプロ」という。)」に参画しています。ほらプロでは、栽培面積の拡大を目標に2度のクラウドファンディングを成功させ、集まった資金で約500本の苗木を調達し、令和5年までに栽培面積を当初に比べ1.6ヘクタール拡大しました。新植した苗木は、ほらど未来ファームが4年から5年かけて収穫ができる状態まで管理を行ない、その後一部の樹園地を、関市内外の新規就農者に引き継ぐ予定となっています。

また、生産部会ではキウイフルーツの栽培について、有機質肥料の使用により甘みが増すことから、化学肥料を一切使用せず有機質肥料だけで栽培することを目指して、栽培実証を進めています。

今後について、神山代表理事は「キウイフルーツは収益性が高く、栽培管理の手間も少ないことから、さらに面積を拡大したい。また、キウイフルーツの新規就農者をさらに増やしたい。」と抱負を語りました。

意見交換の様子(左から、加納地方参事官、山田達史理事、武藤保理事、神山博和代表理事、武藤好美理事)(令和6年11月29日撮影)

出荷最盛期を迎えている「ほらどキウイ」(令和6年11月29日撮影)

ひるがの高原だいこん生産出荷組合と意見交換を行いました~市場で高品質と話題の夏だいこん~

令和6年11月15日、秋葉東海農政局長と加納地方参事官は、郡上市のJAめぐみのひるがの高原だいこん共同洗場施設を訪問し、ひるがの高原だいこん生産出荷組合の川端 豊樹(かわばた とよき)組合長はじめ3名の役員らと意見交換を行いました。

ひるがの高原だいこんは、郡上市高鷲町の「ひるがの高原」で50年以上前から生産されている夏だいこんで、ひるがの高原だいこん生産出荷組合では、現在同市内のほ場87ヘクタールで生産しています。主に岐阜市、大阪市の中央卸売市場に出荷しており、高地で冷涼な気候であるため、他産地より品質が良いと市場から高い評価を受けています。また、産地維持のために、離農者の農地を円滑に集約することやUターン新規就農者等の受入れ体制を整えることを目的に農事組合法人グリーンガイアを設立しています。

一方、ほ場には傾斜があるため、近年のゲリラ豪雨等による表土の流出、および夏季の高温と干ばつの影響による規格外品等の増加が課題となっています。

岐阜県拠点では、今後も現場の意見や課題をくみ上げ、共に解決していけるよう対応していきます。

ひるがの高原だいこん共同洗場施設について説明を受ける秋葉東海農政局長(左)と加納地方参事官(右)(令和6年11月15日撮影)

意見交換の様子(右から、農事組合法人グリーンガイア 山根代表理事組合長、ひるがの高原だいこん生産出荷組合 川端組合長、大屋副組合長、大洞副組合長)(令和6年11月15日撮影)

意見交換を行う秋葉東海農政局長(中央)と加納地方参事官(右)(令和6年11月15日撮影)

岐阜県立郡上高等学校で「みどりの食料システム戦略」に関する出前授業を行いました~「みどりの食料システム戦略」出前授業第3弾~

令和6年11月14日、岐阜県拠点は、岐阜県立郡上高等学校(郡上市)で、総合農業学科群の1年次生51名を対象に、「みどりの食料システム戦略」に関する出前授業を行いました。

同校総合農業学科群では、水稲の栽培で、農産物の環境負荷低減の取り組みの「見える化」(注1)に取り組んでいます。通常7日間の中干しに加え、早期中干しを7日間実施、岐阜県が定める慣行レベル(注2)と比べて、化学合成農薬を58.3%削減、化学肥料(窒素成分)を32.5%削減するなどの取り組みにより、星3つの「みえるらべる」を獲得しました。また、この取り組みをテーマとして、農林水産省が開催する「みどり戦略学生チャレンジ」にもエントリーしています。

本授業は、「みどり戦略学生チャレンジ」に取り組んだ生徒を対象に、「みどりの食料システム戦略」の理解を深めることを目的に行いました。授業後に実施したアンケートでは、「みどりの食料システム戦略における2050年目標を達成するためには、国民全員の努力が必要だとわかった。」「環境に配慮した農業がこれからのスタンダードになっていくと思うので、知識を身に付けたい。」「授業で学んだことを、将来の進路選択につなげていきたい。」といった前向きな意見が多くみられました。

岐阜県拠点では、将来を担う若い世代の「みどりの食料システム戦略」に対する理解増進に向け、今後も積極的に取り組んでまいります。

(注1)農産物の環境負荷低減の取り組みの「見える化」とは、化学肥料・化学農薬や化石燃料の使用削減、バイオ炭や堆肥の施用、水管理(中干し延長)といった環境にやさしい生産者の取り組みを温室効果ガスの削減率(慣行栽培と比較)に応じ等級ラベル(みえるらべる)で表示する制度。この「みえるらべる」の表示により、生産者の環境負荷低減の努力が消費者に伝わり、消費者の商品選択の手助けを目的とした取り組み。

★:温室効果ガス削減率 5%以上

★★:温室効果ガス削減率 10%以上

★★★:温室効果ガス削減率 20%以上

(注2)「特別栽培農産物に係る表示ガイドラインの岐阜県の慣行レベル一覧」に示された基準。慣行レベル:米 化学合成農薬(成分回数)24回、化学肥料(N成分キログラム/10アール)8.8。(出典:岐阜県Webサイト)

出前授業の様子(令和6年11月14日撮影)

出前授業の様子(令和6年11月14日撮影)

第10回飛騨の美味しいお米・食味コンクールに、パネラーとして出席しました

令和6年10月31日、加納地方参事官は、飛騨の美味しいお米・食味コンクール実行委員会からの依頼を受け、同委員会が主催する第10回飛騨の美味しいお米・食味コンクール内で行われたパネルディスカッションにパネラーとして出席しました。

パネルディスカッションでは、「飛騨の米づくりの未来」をテーマに、地元生産者である森本久雄氏の司会で、米・食味鑑定士及び同コンクールの入賞生産者ら総勢6名で意見交換が行われました。

司会者からは具体的に(ア)「令和の米騒動」は来年もあるか、(イ)飛騨米は高付加価値志向だが未来はあるかについて問題提起され、パネラーから活発な意見が出されました。

岐阜県拠点では、今後も関係各機関の要請に応じて現場に出向き、真摯に現場の意見に耳を傾けるとともに、丁寧に農政を伝えていきます。

写真:パネルディスカッションで発言する加納地方参事官(令和6年10月31日撮影)

写真:パネルディスカッションに参加した生産者等(令和6年10月31日撮影)

特定農業法人有限会社むげがわ農産と意見交換を行いました~他産業並みの労働環境整備で、若い世代の雇用増大~

令和6年10月30日、加納地方参事官は、関市の特定農業法人有限会社むげがわ農産の矢田 規久(やだ のりひさ)代表取締役と意見交換を行いました。

同社は平成12年に農業機械の共同利用組織として事業を開始し、現在は関市武芸川町内の水田の約80%に当たる約120ヘクタールで、2年3作体系のブロックローテーションにより米、小麦および大豆等を生産しています。

また、同社は若い世代の雇用増大を目的として、平成20年に従来の就業規則を改正し、勤務時間を8時から17時、土日休み、残業ゼロなど、他産業並みの労働環境の整備に取り組んでいます。現在は、正

社員9名のうち、代表を含めた7名が30代以下であることに加え、就業規則の改正以降、退職者ゼロを維持しています。

今後について、矢田代表は「土壌改良等に取り組み、収量の向上を図りたい。また、地域の農業を守ることを大切にしながら、従業員が安心して働き続けられるよう、職場環境を整備したい。」と抱負を語りました。

なお、同社が平成31年から農林水産統計調査に協力されたことについて、加納地方参事官から感謝の意を伝えるとともに東海農政局長感謝状を授与しました。

農林水産統計調査協力者として東海農政局長感謝状を受け取った矢田代表(左)と川口相談役(右)(令和6年10月30日撮影)

意見交換を行う矢田代表(中央)、川口相談役(右)と加納地方参事官(左)(令和6年10月30日撮影)

2023年漁業センサス功績者に農林水産大臣賞を授与しました

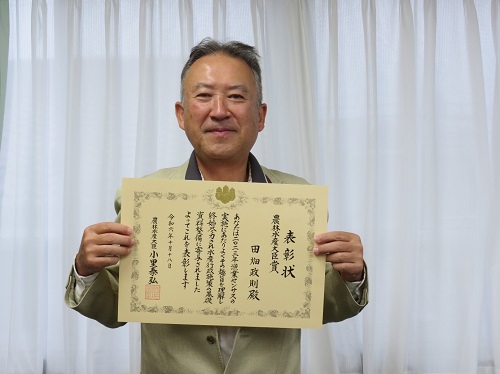

令和6年10月29日、岐阜県拠点加納地方参事官は、2023年漁業センサスの内水面(注)調査員として従事し、功績が顕著であった田畑 政則(たばた まさのり)さんに、農林水産大臣賞を授与しました。

田畑さんは、漁業センサスの調査内容を十分把握した上で調査客体に対して丁寧な説明を行いながら調査を実施、水産行政施策の基礎資料の提供に貢献しました。

また、田畑さんは、令和4年度から農林水産省が実施する各種統計調査に従事しており、今後も継続して担当していただく予定です。

(注)河川・湖沼等

農林水産大臣賞の授与(令和6年10月29日撮影)

表彰状を授与された田畑さん(令和6年10月29日撮影)

第35回岐阜県農業フェスティバル-選ぼう!食べよう!おいしい岐阜-でみどりの食料システム戦略をPRしました

10月26日、27日の2日間、県下最大級の「食」と「農」のイベント「第35回岐阜県農業フェスティバル」(主催:岐阜県農業フェスティバル実行委員会)が岐阜市内で開催されました。

今回のフェスティバルでは、岐阜県農業の紹介のほか、県内各地域の農産物や特産品の販売などに加え、スマート農業機械の展示・体験会など、「食」と「農」に関するさまざまなPRが行われ、過去最高の21万7千人が来場しました。

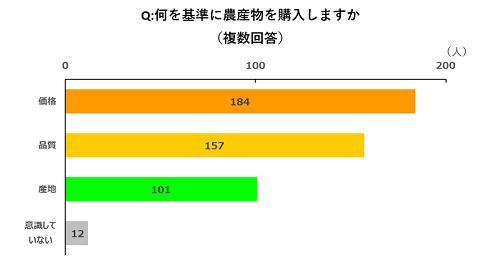

岐阜県拠点は、このフェスティバルにみどりの食料システム戦略に基づく、温室効果ガス削減の「見える化」の取り組みや有機農産物を取り扱う事業者・販売先等を紹介する展示を行いました。合わせて、農作物購入の基準に関するアンケートも実施しました。結果は、価格を意識している人が最も多く、次いで、品質、産地の順になりました。(別図参照)

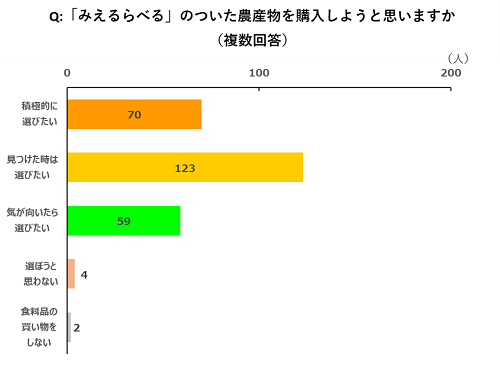

また、今回の展示を見て、「生産者が環境にやさしい取り組みをした『みえるらべる』の付いた商品を購入したい」との回答が多数あり、情報発信による消費者の行動変容の可能性が示されました。

来場者からは、「さまざまな取り組みを知ることができた」「環境にやさしい農産物が購入できる場所が近くにあれば購入したい」などの声があり、みどりの食料システム戦略に関心を持ってもらうことができました。

岐阜県拠点の展示スペース。加納地方参事官(左)と秋葉局長(右)(令和6年10月26日撮影)

パネル展示で温室効果ガス削減の「見える化」の取り組みや有機農産物を取り扱う事業者・販売先等を紹介(令和6年10月26日撮影)

「みえるらべる」に好意的な声も意見も上がったアンケート(令和6年10月27日撮影)

【「みどりの食料システム戦略」に関するアンケート結果(抜粋)】(来場者249名が回答)

日本最大級のアクアポニックス農場「マナの菜園」の代表と意見交換を行いました ~魚の養殖に使用した水で野菜を水耕栽培~

令和6年10月3日、加納地方参事官は、八百津町でアクアポニックス農園「マナの菜園」を運営する、株式会社スーパーアプリの飯沼 正樹(いいぬま まさき)代表取締役と意見交換を行いました。

同社は、名古屋市にあるアプリ、ソフトウエア開発を本業とする企業ですが、新規事業として同社のソフトウエア開発のノウハウを活かしてアクアポニックス専用の環境制御システム「マナシステム」の開発・販売を始め、令和4年に日本最大級の敷地面積(28アール)を誇る「マナの菜園」を八百津町で開園し、リーフレタス等の栽培とシベリアチョウザメ等の養殖を行うとともに、「マナシステム」の改良も行っています。

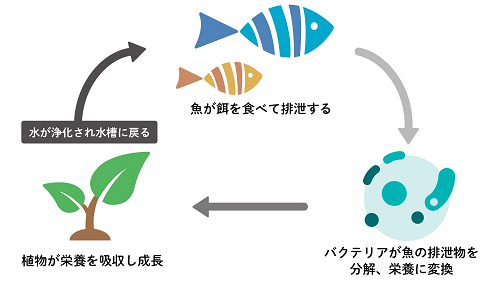

アクアポニックスとは、水耕栽培(ハイドロポニックス)と水産養殖(アクアカルチャー)を掛け合わせた生産システムで、水を養殖水槽と野菜の水耕栽培ベンチ間で共有し、養殖水槽で発生した魚の排せつ物を微生物で分解し野菜の肥料として利用します。

また、水耕栽培と養殖で水を共有し循環することで、水の有効利用を図り、野菜栽培時に農薬や化学肥料を使用しないといった環境にやさしい生産システムとして注目されています。

今後の経営方針について、「マナの菜園」では、水耕栽培ベンチを増設して農園事業の経営の安定化を目指すとともに、「マナシステム」を活用してアクアポニックスの普及に貢献したいと抱負を語りました。

(株式会社スーパーアプリより資料提供)

意見交換を行う飯沼代表(左)と加納地方参事官(右)(令和6年10月3日撮影)

アクアポニックスに必要なデータを一元管理できる「マナシステム」(令和6年10月3日撮影)

「マナシステム」を活用し栽培されているロメインレタス(令和6年10月3日撮影)

可茂地区商工会協議会経営指導員部会研修会において、農林水産省補助事業等の説明を行いました

令和6年9月25日、岐阜県拠点は、東白川村商工会の依頼を受け、可茂地区商工会協議会経営指導員部会研修会(注)に講師として出席しました。

同研修会では、農林水産省補助事業の検索方法、6次産業化、農商工連携、農山漁村振興交付金、みどりの食料システム戦略および環境負荷低減のクロスコンプライアンス等について説明しました。

参加した経営指導員等(11名)は、商工会議所等に会員登録している農業者等への支援という観点から関心を持っており、熱心に説明を聴いていました。

岐阜県拠点では、今後も県内の商工会議所等の要請に応じて、丁寧に農政を伝えていきます。

(注)可茂地区商工会協議会経営指導員部会研修会:可茂地区の商工会議所および商工会に所属する経営指導員を対象とした研修会

農林水産省補助事業について説明する岐阜県拠点職員(令和6年9月25日撮影)

熱心に説明を聴く経営指導員等(令和6年9月25日撮影)

有機農業に取り組む生産者と意見交換を行いました ~自然豊かな八百津町で「みえるらべる」実践中~

令和6年9月19日、加納地方参事官は、八百津町で有機農業に取り組んでいる「オータニ農業」の大谷 貢(おおたに みつぐ)さんと意見交換を行いました。

会社員であった大谷さんは、6年前から始めていた家庭菜園で「品質の高い農産物をつくりたい」との思いと、「従事者が減少しているが、生活に必要な食料の生産を行う農業には将来性がある」との考えから、農業への転職を決意しました。その際、原料を海外に依存している化学肥料などを使用せず、家畜排せつ物などの国内資源を有効活用する有機農業は経営的なリスクが低いと考え、有機農業者の下で1年間の研修を経て、令和5年4月に就農しました。

大谷さんは現在、水田約120アール、畑約50アールで農薬や化学肥料を使用せず、米、野菜、しいたけ等の様々な農産物を栽培しています。また、農産物の環境負荷低減の取り組みの「見える化」(注)にも取り組んでおり、栽培された農産物は「みえるらべる」を貼付して、JAめぐみの農産物直売所「とれったひろば可児店」や、毎月第2土曜日にJAめぐみの八百津支店の駐車場で開催される「やおつオーガニックマルシェ」等で販売しています。

大谷さんは、今後は「収量と品質の向上を目指したい。また、販路も拡大しつつ、乾燥野菜や味噌の製造といった6次産業化にも取り組んでみたい。」と抱負を語りました。

(注)農産物の環境負荷低減の取り組みの「見える化」とは、化学肥料・化学農薬や化石燃料の使用削減、バイオ炭や堆肥の施用、水管理(中干し延長)といった環境にやさしい生産者の取り組みを温室効果ガスの削減率(慣行栽培と比較)に応じ等級ラベル(みえるらべる)で表示する制度。この「みえるらべる」の表示により、生産者の環境負荷低減の努力が消費者に伝わり、消費者の商品選択の手助けを目的とした取り組み。

★ :温室効果ガス削減率 5%以上

★★ :温室効果ガス削減率 10%以上

★★★ :温室効果ガス削減率 20%以上

星3つ(★★★)の「みえるらべる」を貼付し、付加価値を付けて販売されているたまねぎ(令和6年9月19日撮影)

収穫間近の水稲に囲まれ意見交換を行う大谷さん(左)と加納地方参事官(右)(令和6年9月19日撮影)

日本政策金融公庫岐阜支店とスマート農業をテーマに勉強会を開催しました

令和6年9月12日、岐阜県拠点は、日本政策金融公庫岐阜支店(以下「公庫」という。)との勉強会を開催しました。

当拠点から地方参事官室における業務および「農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律(以下「スマート農業技術活用促進法」という。)」を中心に、食料・農業・農村基本法と関連2法について説明した後、公庫から業務の概要について説明がありました。公庫からはスマート農業技術活用促進法について、「岐阜県内の事業者に対し同法律の推進を図っていきたい。」などの発言がありました。当拠点からも「公庫と一体となって地域の事業者の課題解決をサポートしていきたい。」などの発言があり、活発な意見交換が行われました。

岐阜県拠点では、今後も多方面から地域の生産者をサポートするため、勉強会等を継続的に開催し、公庫との連携強化を図っていきます。

勉強会の様子(令和6年9月12日撮影)

夏でもいちごが栽培できる「ひるがの高原いちご」の生産者と意見交換を行いました

令和6年9月10日、加納地方参事官は、郡上市で夏いちご「すずあかね」を栽培(15アール)している清水 勝(しみず まさる)さん(「ひるがの高原いちご組合」の組合長)と意見交換を行いました。

ひるがの高原いちご組合では、30代から70代の8名が約1ヘクタールで「すずあかね」を栽培しています。ひるがの高原の夏は冷涼な気候であることから、これを利用して約20年前、当時の農業改良普及員が夏いちごを自ら栽培し、経営モデルを確立しました。同普及員の活動により、地域内で夏いちごの栽培が徐々に拡大し、平成16年に同組合が誕生しました。同組合では、6月下旬から11月中旬まで収穫を行い、「ひるがの高原いちご」のブランドで、岐阜県、愛知県、大阪府の市場へ出荷しています。主にケーキ等に使用される業務用いちごとして出荷される「ひるがの高原いちご」は、共同選果により品質が統一されていることや、他産地より市場までの輸送距離が短く品質劣化しにくいことにより、市場から高い評価を受けています。

清水さんも、夏だいこんを栽培していた親元で就農し、学生時代に専攻していた花き生産にも取り組んでいましたが、同普及員からの勧めで、同組合の設立と同時期に夏いちごの栽培を開始しました。清水さんが栽培したいちごは、市場に出荷されるほか、郡上市内のひるがの高原サービスエリアおよび道の駅等の農産物直売所でも販売されています。

清水さんは、「近年、夏季の猛暑の影響が大きくなり始めたので、高温対策を工夫し、収穫量の安定と品質の向上を目指したい。また、ひるがの高原いちご組合としては、栽培面積の拡大と高い市場評価の維持を目指していきたい。」と抱負を語りました。

意見交換を行う清水さん(右)と加納地方参事官(左)(令和6年9月10日撮影)

岐阜県農業会議主催の常設審議委員会において、「改正食料・農業・農村基本法」の説明を行いました

令和6年8月19日、岐阜県拠点は、(一社)岐阜県農業会議の依頼を受け、同会議が毎月開催している「常設審議委員会」に講師として出席しました。

同委員会に出席している関係市町の農業委員会 会長等への知識向上を図ることを目的として、当拠点の加納地方参事官から、「改正食料・農業・農村基本法」について、説明を行いました。

参加者(約40名)は熱心に耳を傾け、価格形成に関する意見も寄せられました。

岐阜県拠点では、今後も農政を伝えつつ、現場の声を汲み上げ、共に解決していけるよう、丁寧に対応していきます。

改正基本法について説明する加納地方参事官(令和6年8月19日撮影)

熱心に説明を聴く関係市町の農業委員等(令和6年8月19日撮影)

大垣市農業委員会の研修会において、「改正食料・農業・農村基本法」等の講演を行いました

令和6年8月5日、岐阜県拠点は、大垣市農業委員会の依頼を受け、同委員会が主催する「大垣市農業委員会研修会」に講師として出席しました。

同研修会は、大垣市の農業委員、農地利用最適化推進委員への知識向上を図る目的で行われたものです。

研修会では、当拠点の加納地方参事官が「改正食料・農業・農村基本法」及び「食料の安定供給のための農地の確保及びその有効な利用を図るための農業振興地域の整備に関する法律等の一部を改正する法律」について、講演しました。

参加した各委員等(40名)が熱心に講演を聴く様子に、改正基本法等に対する関心の高さがうかがえました。

岐阜県拠点では、今後も生産現場の意見、要望等をくみ上げるとともに、現場と共に解決していけるよう、引き続き対応していきます。

改正基本法等について講演する加納地方参事官(令和6年8月5日撮影)

熱心に講演を聴く大垣市農業委員会各委員等(令和6年8月5日撮影)

岐阜県立大垣養老高等学校で「みどりの食料システム戦略」に関する出前授業を行いました ~「みどりの食料システム戦略」出前授業第2弾~

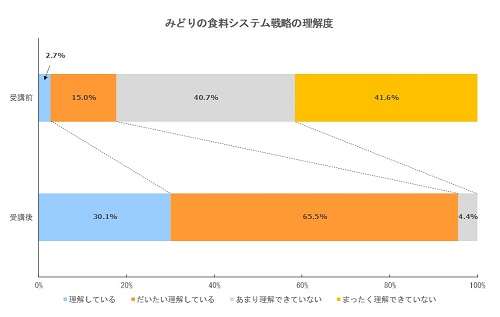

令和6年7月5日、岐阜県拠点は、岐阜県立大垣養老高等学校(養老町)で、環境科学科レンゲ米ハツシモプロジェクト班の3年生9名を対象に、「みどりの食料システム戦略」に関する出前授業を行いました。

同班は、岐阜県を代表する米の品種「ハツシモ」の栽培で、レンゲ緑肥を活用し化学肥料や農薬の使用量を削減する取り組みを、JAにしみの(本店:大垣市)と協力し、消費者とも連携しつつ行っています。また、農林水産省が開催する「みどり戦略学生チャレンジ」にエントリーしており、当授業は、同校における「みどり戦略学生チャレンジ」の取り組みの充実および「みどりの食料システム戦略」の理解を深めることを目的に行いました。授業後に実施した「みどりの食料システム戦略」への理解度に関するアンケートでは、授業前に比べて理解が深まったとの回答が全体の約90%となりました。生徒からは「みどりの食料システム戦略の目標実現には、若い人が中心となって活動する必要があるので、知識を増やしたい。」「食品ロスを減らすことが必要だと思った。」「環境を守る稲作をしていきたい。」といった前向きな意見が多くみられました。

岐阜県拠点では、将来を担う若い世代の「みどりの食料システム戦略」に対する理解増進に向け、今後も積極的に取り組んでまいります。

出前授業の様子(令和6年7月5日撮影)

岐阜県立加茂農林高等学校で「みどりの食料システム戦略」に関する出前授業を行いました

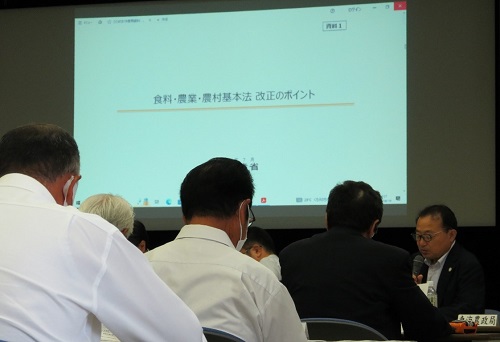

令和6年6月27日、岐阜県拠点は、岐阜県立加茂農林高等学校(美濃加茂市)で、生産科学科の生徒1年生から3年生の119名を対象に、「みどりの食料システム戦略」に関する出前授業を行いました。

農林水産省は、大学生や高校生等の個人・グループが「みどりの食料システム戦略」に基づいた活動を実践する機会として「みどり戦略学生チャレンジ」の取り組みを実施しており、同校からは4チームがエントリーしています。

当授業は、同校における「みどり戦略学生チャレンジ」の取り組みの充実および「みどりの食料システム戦略」の理解増進を目的に行いました。

受講後に実施した「みどりの食料システム戦略」への理解度に関するアンケートでは、受講前に比べて理解度が深まったとの回答が全体の約95%となりました。生徒からは、「将来就農したときに、みどり認定(注)が取得できるよう積極的に取り組む。」「私は生産者であり消費者でもあるので、環境に優しい農産物を作り、地元産のものを買い、食品ロスも減らしたい。」「学校で行う課題研究として取り組んでいきたい。」など、前向きな意見が多くみられました。

岐阜県拠点は、将来を担う若い世代の「みどりの食料システム戦略」に対する理解増進に向け、今後とも積極的に取り組みます。

(注)みどり認定:「みどりの食料システム法」に基づき、温室効果ガスの排出量の削減などに取り組む農林水産漁業者の認定制度

【「みどりの食料システム戦略」への理解度に関するアンケート結果】

出前授業の様子(令和6年6月27日撮影)

出前授業の様子(令和6年6月27日撮影)

中電ウイングファームと意見交換を行いました ~農福連携×高品質な「ウイングいちご」~

令和6年5月13日、加納地方参事官は、中電ウイング株式会社いちご事業部が可児市内で運営する「中電ウイングファーム」を訪問し、同社いちご事業部近藤課長補佐と意見交換を行いました。

同社は中部電力株式会社100%出資の特例子会社(注1)で、総勢150名以上の障がい者「チャレンジド」(注2)が活躍しています。令和5年4月に新設された同社いちご事業部には、3名のチャレンジドが所属しています。

中電ウイングファームでは、「細かな作業に集中して取り組める」というチャレンジドの特性を活かし、「よつぼし」を種子から育てています。また、休憩所を同農場事務所内に設置するとともに、ビニールハウス内にはパーティションで区切った休憩スペースが複数設置され、チャレンジドの体調管理にも配慮しています。

この施設で生産されたいちごは、「ウイングいちご」と名付けられ、その品質の良さから、顧客から高い評価を得ており、同農場の直売所のみならず、東京都内の百貨店やギフツプレミアム(名古屋栄オアシス21内の岐阜県アンテナショップ)等でも販売されています。

今後の経営方針について、近藤課長補佐は「経営安定のため、収量向上と廃棄量ゼロに取り組みたい。また、本年1月から開始した摘み取り体験には、タイ、香港、ベトナム等からの旅行客が多く訪れたので、将来、輸出にも挑戦したい。」と抱負を語りました。

(注1)特例子会社とは、障がい者の雇用促進及び安定を図るために設けられた子会社のこと。

(注2)中電ウイング株式会社では、障がいを持つ人を「チャレンジド」と呼んでおり、チャレンジドは、アメリカで「障がいを持つ人」を表す“The challenged”に由来。同社では、「前向きに挑戦する人」という意味で使用。

意見交換を行ういちご事業部近藤課長補佐(右)と加納地方参事官(左)(令和6年5月13日撮影)

中電ウイングファームの直売所(令和6年5月13日撮影)

環境に配慮したトマトの生産者と意見交換を行いました ~有機JAS認証の取得を目指して奮闘中~

令和6年4月25日、美濃加茂市で冬春トマトを栽培(約20アール)している松田 隆弘(まつだ たかひろ)さんと加納地方参事官が意見交換を行いました。

松田さんは愛知県犬山市出身。学生時代から農業に興味があり、大学卒業後はJA職員として農業に関わってきました。しかし、「自分で農業をしたい」との思いが強くなり、冬春トマトの新規就農者育成研修施設「岐阜県就農支援センター」(岐阜県海津市)でトマトの栽培技術を学び、令和3年にIターン就農しました。

当初から化学合成農薬や化学肥料をできるだけ使用しないよう心掛け、令和3年から令和4年の2年間で試行錯誤を繰り返しながら独学で有機栽培での病気対策や収量向上の技術を習得し、前作の栽培終了後(令和5年)からは有機JAS適合資材(化学合成農薬を除く)のみでトマトの栽培を行っています。

今後の経営方針について、松田さんは「経営を安定させるために規模拡大し、冬春トマト以外の品目の栽培にも挑戦したい。また、トマトを作り続け、有機JAS認証の取得を目指したい!」と抱負を語ってくれました。

松田さんの栽培したトマトは、JAめぐみの農産物直売所、道の駅可児ッテ、のうかいちば旬およびわくわく広場犬山キャスタ店で購入可能です。

松田さん(右)と加納地方参事官(左)(令和6年4月25日撮影)

完熟するまでじっくり育てられているトマト(令和6年4月25日撮影)

お問合せ先

企画調整室

担当者:主任農政推進官

代表:052-201-7271(内線2324)

ダイヤルイン:052-223-4628