岐阜(地方参事官)の地域農政情報

地方参事官ホットライン

現場と国との双方の意思疎通を図るため、地方参事官ホットラインを開設しています!

農林水産省では、各都道府県に農政を伝え、現場の声を汲み上げ、ともに解決する地方参事官を配置しています。

農業者・消費者・行政関係者の皆さまからの、農政に関するご相談、事業や制度へのご質問などを受け付けています。

岐阜県につきましては、以下の連絡先にお気軽にお問合せください。

地方参事官ホットライン(岐阜)

電話:058-271-4044

インターネットでのお問合せはこちら

ここで買える!みえるらべる商品

岐阜県拠点で、岐阜県内の農産物の環境負荷低減の取組の「見える化」の取組状況とみえるらべる商品の販売場所を示したチラシを作成しました。

ダウンロードしてご活用ください。

農産物の環境負荷低減の取り組みの「見える化」(農林水産省へリンク)

地方参事官ニュース(令和7年度)

日本政策金融公庫岐阜支店と若手勉強会(第2回)を開催しました

2月2日、日本金融政策公庫岐阜支店において、岐阜県拠点と日本政策金融公庫の若手職員による勉強会を開催しました。

本勉強会は昨年7月に続き今年度2回目の開催となり、当拠点から農林水産関連予算の概要等を説明し、日本政策金融公庫岐阜支店から農林水産事業の各種資金や支援対象者へのアプローチ等の事例について紹介がありました。その後、活発な意見交換を行う中で、予算の今後の方向性や各種資金の特徴について理解を深めることができました。

今後も岐阜県拠点では、多方面から地域の生産者をサポートするため、勉強会等を継続的に開催し、関係機関との連携を図っていきます。

勉強会の様子(2月2日撮影)

農林水産関連予算の概要について説明する拠点若手職員(2月2日撮影)

株式会社恵那ジビエと意見交換を行いました

1月20日、加納地方参事官は、岐阜県恵那市にある株式会社恵那ジビエを訪問し、代表取締役の藤本 勝彦(ふじもと かつひこ)氏と地域のジビエ利活用の状況等について、意見交換を行いました。

恵那市は、中山間地域に位置し、農作物等の鳥獣被害が市内全域で増加しています。株式会社恵那ジビエのある明智地区でも、イノシシやニホンジカをはじめとした有害鳥獣による被害が多く確認されています。

このような状況の中、株式会社恵那ジビエでは、捕獲した有害鳥獣を有効活用するためにジビエ加工処理施設を整備し、ジビエの加工食品の販売事業等を行っています。また、「ぎふジビエ」(注)を取り扱う解体処理施設・加工品製造施設にも登録されており、鳥獣被害防止と地域振興を図っています。

藤本氏は、明智地区および串原地区を中心に、狩猟者育成のための研修会や高等学校での講義などを精力的に行っています。また、自身が支部長を務める猟友会明智支部では、一般企業で働きながら狩猟を行える体制整備など、担い手が働きやすい環境を作ることで、地元の若い世代を中心に新たな担い手が集まっています。

株式会社恵那ジビエは、令和7年10月に愛知県で開催された「東海ジビエフェア2025」にジビエカレーなどを出展しました。また、東海学院大学医療栄養学科と連携してジビエメニューを提供するなど、ジビエ活用の普及や販路拡大に向けた取り組みを積極的に行っています。

藤本氏は、「地域の猟師や行政機関等と協力しながら、恵那市全体でジビエ活用の活性化を図っていきたい」と今後の展望を前向きに語りました。

(注)「ぎふジビエ」とは、岐阜県が策定する安心安全なジビエを提供するためのガイドラインに沿った岐阜県産のイノシシ・ニホンジカの肉のこと。

藤本代表取締役(左)からジビエ加工処理施設の説明を受ける加納地方参事官(右)(1月20日撮影)

株式会社恵那ジビエとの意見交換の様子(藤本代表取締役(左)、加納地方参事官(右))(1月20日撮影)

徳川将軍家御膳米生産組合に「東海農政局ディスカバー農山漁村(むら)の宝」選定証を授与しました

12月16日、東海農政局の福井次長と加納地方参事官は、「東海農政局ディスカバー農山漁村(むら)の宝」(注1)コミュニティ・地産地消部門において優良事例に選定された徳川将軍家御膳米(ごぜんまい)生産組合(岐阜県輪之内町)に選定証を授与しました。

「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」(注2)とは、「強い農林水産業」、「美しく活力ある農山漁村」の実現のため、農山漁村の有するポテンシャルを引き出すことによる地域の活性化や所得向上に取り組んでいる優良な事例を選定し、全国へ発信することを通じて他地域への横展開を図る取り組みです。東海農政局では、全国の優良事例として選定された2地区を除いた中から、「東海農政局ディスカバー農山漁村(むら)の宝」として、管内3県から各1地区を選定しました。

徳川将軍家御膳米生産組合は、生産・販売・行政の三者が一体となり、輪之内町産米「ハツシモ」のブランド確立に向けて活動し、徳川将軍家に米を納めてきた史実を基に、環境に配慮し、栽培方法にこだわった米を「徳川将軍家御膳米」として全国へ発信しています。また、学校給食への提供に併せて、小学校の授業で地域の米作りの伝統を継承したり、地域住民と共に御田植え祭(おたうえさい)や収穫祭を行うなど、地域の活性化に大きく貢献しています。さらに、御膳米を使ったポン菓子や町内産黒大豆を使用した炊き込みご飯の商品化にも取り組んでいます。

加藤 辰至(かとう たつし)組合長は「御膳米を全国に売っていきたい。ハツシモが全国で売れて人気が出て、米が足りないということになるまで売りたい。生産者としてできるPRをしていく。」と抱負を語りました。

(注1)東海農政局ディスカバー農山漁村(むら)の宝選定地区の概要

(注2)ディスカバー農山漁村(むら)の宝AWARD~第12回選定~(外部リンク)

選定証授与式の様子(福井次長(左)、加藤組合長(右))(12月16日撮影)

集合写真(前列左から加納地方参事官、福井次長、徳川将軍家御膳米生産組合 加藤組合長、田中副組合長、輪之内町 朝倉町長、後列左から輪之内町役場 川添主事、西脇課長、徳川将軍家御膳米生産組合 森島氏、淺野会計、一柳監事、株式会社ギフライス 時国専務、井川課長)(12月16日撮影)

株式会社西濃パイロットを訪問しました~水の都・大垣でお米を作り、農地を守っていく~

12月9日、加納地方参事官は岐阜県大垣市の農業法人 株式会社西濃パイロットを訪問し、代表取締役の木村 颯(きむら はやて)氏と意見交換を行いました。

西濃パイロットは、平成8年に個人事業として創業、平成26年に株式会社西濃パイロットを設立し、現在では約2,100枚の田んぼ(約300ヘクタール) を管理し、遊休農地等を活用して米づくりを進めています。大垣市を中心に農地を引き受けながら作付面積を拡大し、地域農業の維持・発展に大きく貢献しています。また、正社員の半数が30代以下という若い力が集まり、地域農業に新しい風を吹き込んでいます。

更に、同社には農林水産省が実施する「農村現地研修」において岐阜県拠点の職員を同社に研修生として受け入れていただきました。本研修は、若手職員が農作業を中心とした体験実習や農家との交流等を通じて、地域における農業・農村の特色や課題を学びます。

意見交換では、遊休農地の活用や地域計画、ほ場整備が進んでいない現状が話題となりました。特に大垣市では、用排水路が分離されていないため、地域全体で水が来る時期が重なり、播種作業をずらすことができないという課題があります。こうした水管理の問題は、効率的な営農や作業分散に影響を与えています。

木村代表からは、地域のほ場整備の推進に関する要望とともに、「近隣の農家や住民と相互理解を深めあい、協力・連携しながら地域農業の維持・発展に努めたい」という強い思いが語られました。現場ならではの課題や将来の展望について率直な意見交換ができ、地域農業を支える取り組みの重要性を改めて感じる訪問となりました。

木村代表(左)から話を聞く加納地方参事官(中)(12月9日撮影)

高山市の株式会社SUNRISE CATTLE FARM(サンライズキャトルファーム)を訪問しました ~岐阜県下最大級の酪農家~

12月3日、加納地方参事官は、岐阜県高山市の株式会社SUNRISE CATTLE FARMを訪問し、アニマルウェルフェア(注1)に配慮した牛舎の見学と意見交換を行いました。

株式会社SUNRISE CATTLE FARMは、乳牛約400頭、和牛の素牛約50頭を飼育している岐阜県下最大級の酪農家で、アニマルウェルフェアを積極的に推進しており、スマート技術「U-motion」(注2)を導入した乳牛飼育のほか、ET技術(注3)で産まれた飛騨牛の素牛づくりも実施しています。また、乳酸菌を使用した牛ふん堆肥の製造を行う等環境にも配慮しています。

足立 松吾(あだち しょうご)取締役は、「牛に寄り添い、大事に、優しく、恐怖や空腹からの解放を重視しているため、当社の牛は人間を怖がらず慣れているのが特徴」と自社の理念を語られました。また、「今後、スマート技術の追加として自動搾乳ロボットを導入することで、牛が好きなタイミングで搾乳を行えるようにしたい。牛のストレスを更に減らすことで結果的に乳量増加、人件費削減に結び付けば」と今後の展望も語られました。

岐阜県拠点では、今後も現場の意見や課題をくみ上げ、共に解決していけるよう対応していきます。

(注1)家畜が生まれてから死ぬまでの間、ストレスをできる限り少なく、本来の習性に合った環境で生活できる飼育方法を目指す考え方。

(注2)牛の行動分析センサーシステム。繁殖・分娩・体調管理を一括で実施可能。

(注3)Embryo Transfer(受精卵移植)技術。ある個体の受精卵を別の個体の子宮に移し、分娩させる技術。株式会社SUNRISE CATTLE FARMでは肉牛の受精卵を乳牛に移し、飛騨牛の素牛を分娩させている。

牛舎にて、足立松吾取締役(左)から話を聞く加納地方参事官(右手前)(12月3日撮影)

アニマルウェルフェアに配慮した飼育を行う牛舎内(12月3日撮影)

U-motionに連動したネックタグセンサー(12月3日撮影)

岐阜県立郡上高等学校で「みどりの食料システム戦略」に関する出前講習会を行いました

11月13日、岐阜県拠点は、岐阜県立郡上高等学校(岐阜県郡上市)で、総合農業学科群の1年次生60名を対象に、「みどりの食料システム戦略」に関する出前講習会を行いました。

郡上高等学校は、農林水産省が実施する「第2回みどり戦略学生チャレンジ(注)」に1チームがエントリーしています。

当講習会は、同校における「みどり戦略学生チャレンジ」の取り組みの充実および「みどりの食料システム戦略」の理解増進を目的に行われました。

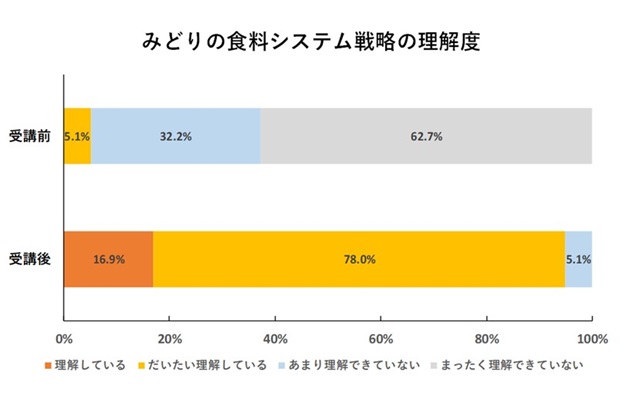

受講後に実施した「みどりの食料システム戦略」への理解度に関するアンケートでは、受講前に比べて理解が深まったとの回答が全体の約95パーセントとなりました。生徒からは、「みどりの食料システム戦略を知らない人が多いと思うから、知ってもらうことが必要」「環境に配慮した野菜を意識して購入したい」「将来、環境にやさしい農業をしたい」「どんな職に就いても資源や環境を大切にする姿勢は必要だと思った」など、前向きな意見があがりました。

岐阜県拠点は、将来を担う若い世代の「みどりの食料システム戦略」に対する理解増進に向け、今後とも積極的に取り組みます。

(注)みどり戦略学生チャレンジ(農林水産省ウェブサイト)

【「みどりの食料システム戦略」への理解度に関するアンケート結果】

出前講習会の様子(11月13日撮影)

池田町の認定農業者と意見交換を行いました

11月12日、加納地方参事官は、岐阜県池田町の認定農業者の野原 栄司(のはら えいじ)さんと意見交換を行いました。

野原さんは、池田町の認定農業者として町内の約50ヘクタールで水稲、大豆、小麦のブロックローテーションを行い、水稲において乾田直播やドローンを活用した追肥といった作業の省力化に取り組むほか、直進アシスト付き田植え機や収量センサー付きコンバインを使用したスマート農業も実践されています。

また、令和2年に大学を卒業した息子さんが後継ぎとして就農しており、現在家族3人で営農活動に取り組まれています。

野原さんは、「一部のほ場が池田山(いけだやま)の山麓にあり、電気柵等だけでは鳥獣被害、特にイノシシの害を完全に防ぐことはできないが、被害を最小限に食い止めるよう努力している」と話されました。

なお、野原さんが長年にわたり農林水産統計調査に協力されたことについて、加納地方参事官から感謝の意を伝えるとともに農林水産大臣感謝状を授与しました。

意見交換を行う野原さん(右)と加納地方参事官(左)(11月12日撮影)

農林水産統計調査協力者として農林水産大臣感謝状を受け取った野原さん(11月12日撮影)

栃久保棚田保存会との意見交換を行いました~歴史の継承と地域の活性化に向けて~

11月5日、東海農政局の福井次長と加納地方参事官は、栃久保(とちくぼ)棚田保存会を訪問し、遠藤栃久保棚田保存会会長らと意見交換を行いました。

岐阜県恵那市笠置町(かさぎちょう)河合に位置する栃久保棚田は、伝統・文化の継承等が評価され、ぎふの棚田21選(注)に選定されています。

その歴史は古く、江戸時代の中期、名古屋城の石積みを担った石工(いしく)が、地域の人々とともに石垣を組んだとの言い伝えもあり、地元では野面(のづら)積みの技術を継承しながら、今でも石垣を修復しています。

急傾斜地にある地域の畑では、「ゆず」が地域の特産品として、60名程の生産者によって栽培されています。昭和30年代までは養蚕用の桑畑として利用され、その後お茶の栽培を経て、現在に至ります。

また、東海農政局と連携に関する包括協定を結んでいる東海学院大学は、栃久保棚田プロジェクトの一環として、栃久保棚田の棚田米と特産のゆずを使用した「栃久保棚田ゆず甘酒」を商品化しています。学生ならではの発想による地域と連携した取り組みであり、今後さらなる地域の活性化につながることが期待されています。

意見交換では、「集落内で棚田を中心に管理しているのは、60から70歳台の数人のため、棚田をいつまで維持できるかわからない。石積みの美しい棚田の景観を守っていくため、行政に地域と棚田オーナーをつなげる役割を担う形の制度を整備してもらい、棚田の保存につなげていきたい」 と遠藤会長は語られました。

(注)ぎふの棚田21選:岐阜県内には約4,300ヘクタールの棚田があり、米など県民の食料を生産する場としてだけではなく、美しい風景の形成や県土の保全、伝統・文化の継承など、様々な機能を持っている。岐阜県では、大切な農村資源である棚田を次世代に引継ぐために「ぎふの棚田21選」を募集し、選定している。

栃久保棚田保存会との意見交換の様子(11月5日撮影)

棚田で栽培されているゆず(11月5日撮影)

加子母むらづくり協議会と意見交換を行いました

11月5日、東海農政局の福井次長と加納地方参事官は、岐阜県中津川市にあるかしも明治座(注1)を訪問し、加子母(かしも)むらづくり協議会事務局長の伊藤 満広(いとう みつひろ)氏、かしも明治座案内人の桂川 洋策(かつらがわ ようさく)氏らと意見交換を行いました。

加子母地域は人口が約2,300人で、面積の9割以上を山林が占める中山間地域です。

明治時代から林業が盛んな特徴を活かして、原木に付加価値を与えるための産直住宅事業を行っています。また、平成7年から建築系の大学を中心に「加子母木匠塾(かしももくしょうじゅく)」(注2)の活動が始まり、現在では8大学300名もの学生が年間を通じて木造建築実習等を行っています。他にも「域学連携事業」として東海地域では名古屋工業大学、日本福祉大学、至学館大学など、様々な大学がフィールドワークを行っています。

意見交換では、加子母木匠塾に参加した大学生が卒業後も加子母地域への移住や二地域拠点生活で、引き続き加子母地域を支える人材として活躍されていることや、かしも明治座の地歌舞伎等による地域振興、特産品のトマトに関する就農支援等について話し合いを行いました。

伊藤事務局長から、加子母木匠塾と域学連携事業の取り組み等によって地域を支える人を増やすことや、9月から馬籠地域(まごめちいき)に中央自動車道のスマートインターチェンジが開通し、首都圏からの観光客の利便性が向上したので、インバウンド等も含めた観光客の集客にも取り組んでいきたいと話がありました。

(注1)かしも明治座は明治27年に村の有志によって建てられた劇場形式の芝居小屋で、1972(昭和47)年岐阜県指定重要有形民俗文化財に指定されている。

(注2)「加子母木匠塾」とは、全国の建築系の大学生が加子母地域に集まり、木造建築実習に取り組む合宿のこと。毎年、学生たちで決めたテーマに基づき、公共の建物やバス停、学校および公園の遊具などを地元の工務店の指導を仰ぎながら製作などに取り組んでいる。

自然や地域の溶け込みながら、日本の伝統的な木造建築技法を学ぶだけではなく、森林見学や間伐体験を通して国産材や森林の持続可能な利用について考えるきっかけとなっている。

加子母むらづくり協議会との意見交換の様子(11月5日撮影)

明治座の説明を受ける福井次長と加納地方参事官(11月5日撮影)

農産物の環境負荷低減の取り組みをPRしました

岐阜県拠点は、9月20日、21日の2日間、イオンモール各務原インター店(岐阜県各務原市)で開催された東海学院大学医療栄養学科との連携イベント「イオンモールのSDGsフェス」および10月25日、26日の2日間、岐阜県庁周辺(岐阜市)で開催されたイベント「第36回岐阜県農業フェスティバル」で農産物の環境負荷低減の取り組みをPRするブースを出展しました。

当拠点のブースでは、「みどりの食料システム戦略」(注1)や「みえるらべる」(注2)のパネル展示とチラシ配布による周知、消費者に食と農のつながりを実感してもらうための野菜の摂取量測定会等を行いました。

野菜の摂取量測定会では、20歳以上の1人の1日当たりの野菜摂取目標量350g以上(厚生労働省)の方はわずか13%で、ほとんどの参加者が野菜不足と診断されました。

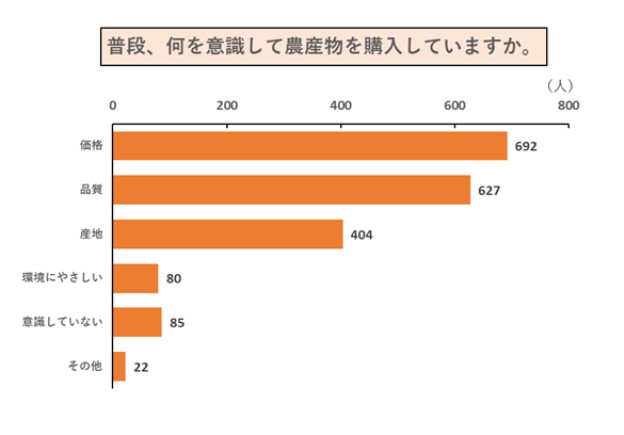

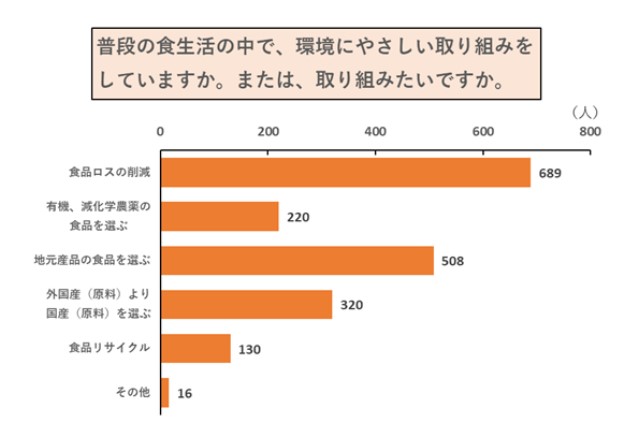

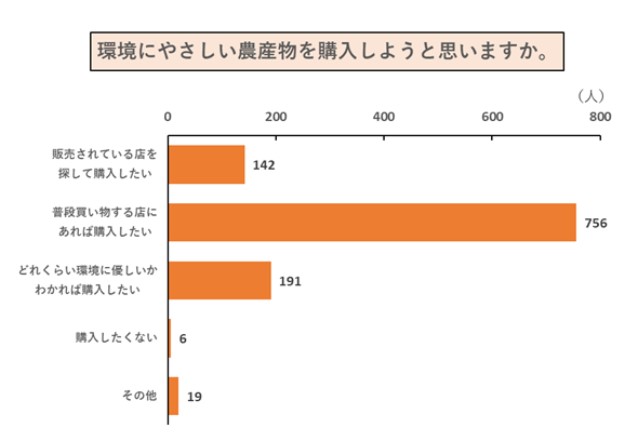

また、みどりの食料システム戦略に関するアンケートを実施し、両イベント4日間で合計1,013名の方から回答をいただきました。その結果、農産物を購入する際に最も意識していることは「価格」、次いで「品質」「産地」の順となり、環境にやさしい農産物を購入しようと思う方は全体の98パーセントを占めました。その他に「『みえるらべる』の取り組みを初めて知った」「『みえるらべる』を貼った商品を探してみたい」などの声もあり、本イベントを通して、参加者に農産物の環境負荷低減の取り組みを周知することができました。

当拠点では、生産者から消費者まで幅広い世代に対する「みどりの食料システム戦略」の理解増進に向け、今度とも積極的なPRを続けていきます。

(注1)みどりの食料システム戦略(農林水産省ウェブサイト)

(注2)「みえるらべる」の取り組み(農林水産省ウェブサイト)

イオンモールのSDGsフェスの様子(9月20日撮影)

岐阜県農業フェスティバルの様子(10月25日撮影)

岐阜県農業フェスティバルの様子(10月26日撮影)

岐阜県農業フェスティバルの様子(10月26日撮影)

【「みどりの食料システム戦略」に関するアンケート結果(抜粋)】

(イオンモールのSDGsフェスおよび岐阜県農業フェスティバルの4日間の参加者1,013名が回答、複数回答可)

6次産業化認定事業者を訪問し、実施状況の確認及び意見交換を行いました~地場農産物を活用して地域を活性化~

10月8日、加納地方参事官は、岐阜県恵那市の株式会社クリエイティブファーマーズを訪問し、石川右木子(いしかわ ゆきこ)代表と意見交換を行いました。

株式会社クリエイティブファーマーズは、石川農園から名称を変更して令和4年に法人化しました。トマト栽培からスタートし、現在は、いちご栽培、トマト狩り・いちご狩り園、露地野菜の栽培、みそ、えごま油などの加工品の製造・販売などを行っています。令和5年11月には「地域の農畜産物を活用したカラフルバームクーヘンの製造販売事業」の計画で6次産業化の認定を受け、自社農産物を使用したバウムクーヘンの開発・製造・販売をしており、製造販売所「KOKOKOバウムクーヘン」には、都市部からも購入客が訪れています。また、いちご狩り園は昨シーズン4,000人以上を集客するなど地域振興に大きく貢献しています。

訪問当日は、事業計画の進捗状況や販売状況等のヒアリングを行うとともに、地域振興等について意見交換を行いました。いちごハウスでは、環境に配慮した取り組みとして、重油を使用しない薪ボイラー・薪ストーブを導入し、地域の間伐材を活用してハウスを温めているとのことです。また、バウムクーヘンには自社農産物を含め、地域産の米粉や卵を使用して製造するなど、地場農産物の活用にこだわりを持って取り組んでいるとのことです。石川代表は、「市内の上矢作地域(かみやはぎちいき)のものを使いたい気持ちは大きい。地域を巻き込み、地域の活性化に努めたい。」と語ってくれました。

意見交換の様子(右 石川代表、左 加納地方参事官)(10月8日撮影)

いちごハウス内を温める薪ボイラーと地域の間伐材(10月8日撮影)

合同会社スマイルふぁーむを訪問しました~海津のトマトの魅力を発信する3人の若手トマト農家による合同会社~

10月1日、東海農政局の福井次長と加納地方参事官は、岐阜県海津市の合同会社スマイルふぁーむを訪問し、同社を立ち上げた若手トマト農家の近藤 康弘(こんどう やすひろ)さん、田家 一衡(たや かずひろ)さん、福島 紳太郎(ふくしま しんたろう)さんから話を伺いました。

合同会社スマイルふぁーむは、海津市はトマトの産地であることを地元の方に知ってもらうとともに、トマトの販売を強化することを目的として3人が2019年に設立した合同会社です。3人は各々の農園でトマトを栽培しながら、同社でミニトマトの栽培や直売所の運営などを行っています。出身地も経歴も違う3人ですが、地元・海津の人たちを中心に、海津のトマトやトマトそのものの魅力を知ってもらおうと収穫体験を提供するといった活動をしています。合同会社スマイルふぁーむの直売所では併設された栽培施設でミニトマトの生育状況を眺めることができ、販売時期には地元の方を中心に多くのお客さんが足を運ばれるとのことでした。

近藤さん達は、「1人では限界があるが、3人の余力を出し合えばできることも増える」、「海津市が岐阜県で冬春トマトの1番の産地だと、子どもたちも地元の人も知らない人が多く、海津のトマトの魅力を知ってもらいたい」と語ってくれました。

岐阜県拠点は、今後も現場の声に耳を傾け、丁寧に対応していきます。

合同会社スマイルふぁーむの福島さん(左手前)、近藤さん(左中)、田家さん(左奥)から話を聞く福井次長(右中)と加納地方参事官(右手前)(10月1日撮影)

株式会社安立ファームを訪問し、意見交換及び施設等の見学を行いました

10月1日、東海農政局の福井次長と加納地方参事官は、岐阜県海津市の株式会社安立ファームを訪問し、安立 信之(あだち のぶゆき)代表、安立 哲也(あだち てつや)専務らと意見交換を行いました。

株式会社安立ファームは、安立代表が1970年に食肉目的で80頭の牛の肥育をはじめ、現在は1,000頭以上の和牛を肥育し、岐阜県のブランド牛「飛騨牛」を生産しています。また、持続可能な農業の7つの取り組み(食の安全や環境保全、労働の安全、人権・福祉など)に関する100以上の基準をクリアした農場に与えられるJGAP(注1)の認証を受け、持続可能な生産に取り組むほか、現在では農場HACCP推進農場(注2)に指定されています。

「耕畜連携」や「みどり認定」に関する意見交換及び情報提供を行い、その後、堆肥舎や牛舎などの施設を見学しました。先進的な堆肥施設や大量の稲わらロール、ICタグ付き耳標を取り入れた肥育の様子、多くの若い従業員が牛の世話をしている姿が印象的でした。稲わらロールは、地域の稲作農家との間で、たい肥を散布し、稲わらを回収する耕畜連携に取り組み、粗飼料となる稲わらを調達しているとのことでした。また、新たに食肉加工品の生産を始めたところであり、将来的には海津市産の特産物として認められることを目標とするなど今後の事業展望等についても語っていただきました。

(注1)JGAP(ジェイギャップ)とは Japan Good Agricultural Practicesの頭文字を取ったものであり、農畜産物を生産する工程で生産者が守るべき管理基準とその取り組みのことを指し、「良い農業の取り組み」や「農業生産工程管理」を表す。

(注2)「農場HACCP(ハサップ)認証農場」取得への取り組みを支援するため、飼養衛生管理等の向上を目的として農場HACCP(注3)に取り組み、一定の要件を満たす畜産農場を「農場HACCP推進農場」として公益社団法人中央畜産会が指定している。

(注3)畜産農場における衛生管理を向上させるため、農場にHACCPの考え方を取り入れ、危害要因(衛生物、化学物質、異物など)を防止するための管理ポイントを設定し、継続的に監視・記録を行うことにより、農場段階で危害要因をコントロールする手法。

意見交換の様子(左:安立代表 中:福井次長 右:加納地方参事官)(10月1日撮影)

施設見学の様子(左から安立代表 加納地方参事官 福井次長 安立専務)(10月1日撮影)

施設見学の様子(左:加納地方参事官 中:安立代表 右:福井次長)(10月1日撮影)

六ノ里棚田の稲刈りに参加しました

9月27日、加納地方参事官が、岐阜県郡上市白鳥にある六ノ里棚田(ろくのりたなだ)で行われた稲刈りに参加しました。

当日は、六ノ里棚田地域振興協議会(以下「協議会」という。)の皆さんをはじめ「ぎふの田舎応援隊」の皆さん、東海学院大学の学生さん、東海農政局の若手職員有志で構成する「みどりtokai2025」のメンバーなど、たくさんの方が集まり、棚田は大変なにぎわいとなりました。

六ノ里棚田では、毎年ユニークな田んぼアートに取り組んでおり、この日はその稲を収穫する作業を行いました。

田んぼアートに使用された稲は品種ごとに分けて刈り取る必要があるため、経験豊富な協議会の方から、稲の見分け方や上手に刈るコツについて教えていただきました。

加納地方参事官も、棚田地域振興コンシェルジュとして日頃から意見交換を重ねている協議会の皆さんと交流しながら、地域の方が大切に育てた稲を、一株一株丁寧に刈り取りました。

日本の美しい棚田を守り、未来へ育てていくことの喜びを、参加者で共有することができました。

加納地方参事官は、今後も棚田地域振興コンシェルジュとして、指定棚田地域の市町村や協議会の皆さんの相談窓口となり、地域の課題を把握し、必要な情報提供やアドバイスといったサポートを積極的に行ってまいります。

一株一株手作業で収穫する加納地方参事官(9月27日撮影)

バインダーを操作する加納地方参事官(9月27日撮影)

田んぼアート(収穫前)(9月27日撮影)

下呂市の株式会社マテリアル東海と意見交換を行いました

9月24日、加納地方参事官は、岐阜県下呂市の株式会社マテリアル東海(以下「マテリアル東海」という。)を訪問し、養蚕場の見学と意見交換を行いました。

マテリアル東海は、産業廃棄物の収集・運搬・処分、環境保全に考慮したリサイクル原料の製造・販売等を行っています。農福連携を積極的に推進しており、別法人として設立した「社会福祉法人さくらの花(以下「さくらの花」という。)」を通じて就労継続支援A型・B型事業所を運営し、当該事業所からマテリアル東海の養蚕事業やアグリ事業等に障がいのある人を大切なマンパワーとして受け入れています。

養蚕場の現場見学に際し、丁 大介(てい だいすけ) 代表取締役常務は、「地元下呂市で一度は途絶えた養蚕業を、自分たちの手で再び花開かせたい」という熱意をもって事業を始めたこと、養蚕業は障がいのある人にとって、その能力がいかせる適材適所の仕事だと考えている。」との強い信念のもとで雇用を進めていることを語りました。

意見交換では、松下香織(まつした かおり) 取締役(さくらの花 理事長兼任)から、農福連携を実践する上での具体的な課題について次のような意見がありました。「農福連携は素晴らしい取り組みだが、現場には多くの課題がある。」と切り出し、年間を通しての安定した給与・工賃の確保が難しいこと、また、作業の細分化やマニュアル作成にも時間を要することを指摘。その結果、「販路の開拓といった未来につながる活動にもっと時間をかけ、この農福連携の取り組みがさらに発展していくために、行政などの手厚いサポート体制を望みたい。」と、切実な現状を訴えました。

岐阜県拠点では、今後も現場の意見や課題をくみ上げ、共に解決していけるよう対応していきます。

現場を見学する加納地方参事官(右)(9月24日撮影)

角真綿(かくまわた)の手引き体験を行う加納地方参事官(左)(9月24日撮影)

丁代表取締役常務(左)から話を聞く加納地方参事官(右)(9月24日撮影)

岐阜県立加茂農林高等学校で「みどりの食料システム戦略」に関する出前講習会を行いました

9月10日、岐阜県拠点は、岐阜県立加茂農林高等学校(岐阜県美濃加茂市)で、生産科学科の1年生39名を対象に、「みどりの食料システム戦略」に関する出前講習会を行いました。

農林水産省は、大学生や高校生等の個人・グループが「みどりの食料システム戦略」に基づいた活動を実践する機会として「第2回みどり戦略学生チャレンジ」の取り組みを実施しており、同校からは2チームがエントリーしています。

当講習会は、同校における「みどり戦略学生チャレンジ」の取り組みの充実および「みどりの食料システム戦略」の理解増進を目的に行われました。

受講後に実施した「みどりの食料システム戦略」への理解度に関するアンケートでは、受講前に比べて理解が深まったと全員が回答しました。生徒からは、「生産者だけでなく、事業者や消費者も努力していかなくてはならないことが分かった」「若い人たちがみどりの食料システム戦略を広めていく必要がある」「買い物に行った時、環境に優しい野菜を選びたい」など、前向きな意見があげられました。

岐阜県拠点は、将来を担う若い世代の「みどりの食料システム戦略」に対する理解増進に向け、今後とも積極的に取り組みます。

【「みどりの食料システム戦略」への理解度に関するアンケート結果】

出前講習会の様子(9月10日撮影)

講習会の感想を述べる生徒(左)と岐阜県拠点職員(右)(9月10日撮影)

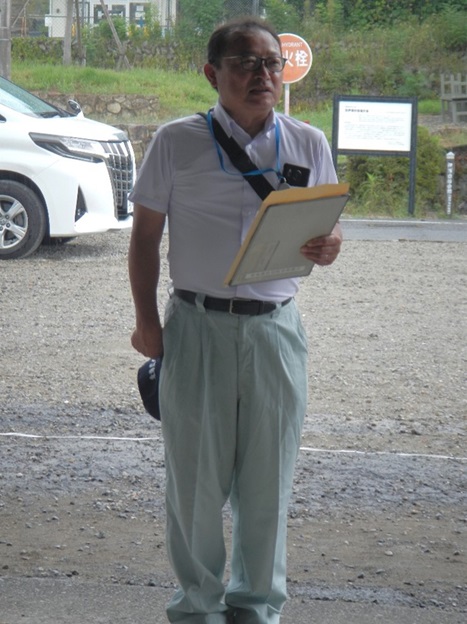

水稲作況標本筆調査の実施方法説明会を開催しました

9月4日、岐阜県拠点は、統計担当職員が毎年実施している水稲作況標本筆調査の実施方法について、岐阜県美濃加茂市伊深町の水田およびJA関連施設において、岐阜県庁、県下JA等の関係者18名に対し、説明会を開催しました。

加納地方参事官のあいさつの後、担当職員から農林水産省大臣官房統計部が作成している「水稲収穫量調査のしくみ」に基づき、実際の調査で使用する「水稲作況標本筆調査票」を用いて調査の流れや実測する内容について説明を行いました。

参加者は、調査箇所の稲穂の数、もみの数を計測し、刈り取った稲を調査用の脱穀機を使用して脱穀までの一連の手順を体験しました。

その後、岐阜県農業共済組合からの情報提供として、損害評価の方法について説明がありました。

脱穀したもみは調製作業および重量等の測定を行い、後日、結果を参加者へ共有することとしています。

岐阜県拠点では、引き続き水稲収穫量調査について、関係機関へ丁寧な説明を行っていきます。

挨拶する加納地方参事官(9月4日撮影)

熱心に説明を聞く参加者(9月4日撮影)

調査用の脱穀を体験する参加者(9月4日撮影)

郡上市の奥住小保木(おくずみこぼき)棚田地域振興協議会と意見交換を行いました

8月22日、加納地方参事官は、岐阜県郡上市の奥住小保木棚田地域振興協議会と意見交換を行いました。

郡上市では、奥住小保木地域の指定棚田地域が指定棚田地域振興活動計画の認定を受けており、棚田の保全や地域振興の活動に主体的に取り組んでいます。

棚田地域振興コンシェルジュである加納地方参事官は、本年3月に棚田地域振興法が改正されたことを受け、指定棚田地域振興活動計画の認定スケジュールと中山間地域等直接支払交付金の申請スケジュール、棚田地域振興活動加算措置の目標等について説明し、棚田オーナー制度や棚田地域で活用できる事業等を紹介しました。

参加者は、当地域の営農組合に農機の配備が整い営農ができるようになれば、棚田米としてブランド化できるため、若い後継者を呼び込めるようにしたい、また、ブルーベリーの農業体験や、どぶろくの製造・販売を始めたいと語りました。

今後も加納地方参事官は棚田地域振興コンシェルジュとして、指定棚田地域の市町村、協議会の相談窓口となり、積極的に課題の把握、情報提供、必要な助言等の対応を行っていきます。

意見交換の様子(8月22日撮影)

奥住小保木棚田の様子(8月22日撮影)

奥住小保木棚田の紹介(8月22日撮影)

郡上市の六ノ里棚田地域振興協議会および前谷棚田地域振興協議会と意見交換を行いました

8月20日、加納地方参事官は、岐阜県郡上市の六ノ里(ろくのり)棚田地域振興協議会および前谷(まえだに)棚田地域振興協議会と意見交換を行いました。

郡上市では、六ノ里地区、前谷地区、奥住小保木(おくずみこぼき)地区の指定棚田地域が指定棚田地域振興活動計画の認定を受けており、棚田の保全や地域振興の活動に主体的に取り組んでいます。

棚田地域振興コンシェルジュである加納地方参事官は、本年3月に棚田地域振興法が改正されたことを受け、指定棚田地域振興活動計画の認定スケジュールと中山間地域等直接支払交付金の申請スケジュール、棚田地域振興活動加算措置の目標等について説明し、棚田オーナー制度や棚田地域で活用できる事業等を紹介しました。

六ノ里棚田振興協議会の参加者は、田んぼアートの取り組みや、東海学院大学との連携など、地域外からの関係人口を増やす取り組みについて語りました。また、前谷棚田地域振興協議会の参加者は、将来的に棚田の維持・復元を担う法人組織を地域で立ち上げたことを語りました。

今後も加納地方参事官は棚田地域振興コンシェルジュとして、指定棚田地域の市町村、協議会の相談窓口となり、積極的に課題の把握、情報提供、必要な助言等の対応を行ってまいります。

指定棚田地域振興協議会との意見交換の様子(8月20日撮影)

六ノ里地区の棚田(畑ヶ谷(はたがたに)棚田)の様子(8月20日撮影)

前谷棚田(正ヶ洞(しょうがほら)棚田)の様子(8月20日撮影)

中野方地域棚田振興協議会と意見交換を行いました

8月5日、加納地方参事官は、中野方(なかのほう)コミュニティセンター(岐阜県恵那市)を訪問し、中野方地域棚田振興協議会(以下、「協議会」という。)と意見交換を行いました。

協議会は「日本の棚田百選」坂折(さかおり)棚田がある恵那市中野方町の棚田群の保全や地域振興に取り組んでおり、指定棚田地域振興活動計画の認定を受けています。

棚田地域振興コンシェルジュである加納地方参事官は、本年3月に棚田地域振興法が改正されたことを受け、指定棚田地域振興活動計画の認定スケジュール、中山間地域等直接支払交付金の申請スケジュールと棚田地域振興活動加算措置の目標等について説明しました。

坂折棚田では「田の神様ともしび祭り」の開催や棚田オーナー制度等で地域外から人を呼び込む活動を続けていますが、全国の中山間地域共通の課題である後継者不足に悩んでいます。意見交換では、「当地域の棚田では、まだ農業ができており、地元の望みは農地として耕作し続けること。移住の取り組みも行っており、農道や水路を整備して地域に根ざす人を集め、中野方地域全体の活性化につなげたい」との発言がありました。

今後も加納地方参事官は棚田地域振興コンシェルジュとして、指定棚田地域の市町村、協議会の相談窓口となり、積極的に課題の把握、情報提供、必要な助言等の対応を行っていきます。

説明する加納地方参事官(8月5日撮影)

意見交換に参加された方々(8月5日撮影)

坂折棚田の風景(写真提供: 恵那市中野方振興事務所)

揖斐川町の貝原棚田地域振興協議会と意見交換を行いました

7月24日、加納地方参事官は、岐阜県揖斐川町の貝原棚田地域振興協議会と意見交換を行いました。

揖斐川町では、春日美束(かすがみつか)地域の指定棚田地域が指定棚田地域振興活動計画の認定を受けており、棚田の保全や地域振興の活動に主体的に取り組んでいます。

棚田地域振興コンシェルジュである加納地方参事官は、本年3月に棚田地域振興法が改正されたことを受け、指定棚田地域振興活動計画の認定スケジュール、中山間地域等直接支払交付金の申請スケジュール、棚田地域振興活動加算措置の目標等について説明し、棚田オーナー制度や棚田地域で活用できる事業等を紹介しました。

参加者からは、水田を管理できる地元会員が減少する中で、棚田を維持することに対する不安がある一方、大学生ボランティアの活動や、企業の社員教育に棚田での稲作体験を活用する等、交流活動を行っていることが語られました。

今後も加納地方参事官は棚田地域振興コンシェルジュとして、指定棚田地域の市町村、協議会の相談窓口となり、積極的に課題の把握、情報提供、必要な助言等の対応を行っていきます。

意見交換の様子(7月24日撮影)

貝原棚田の様子(7月24日撮影)

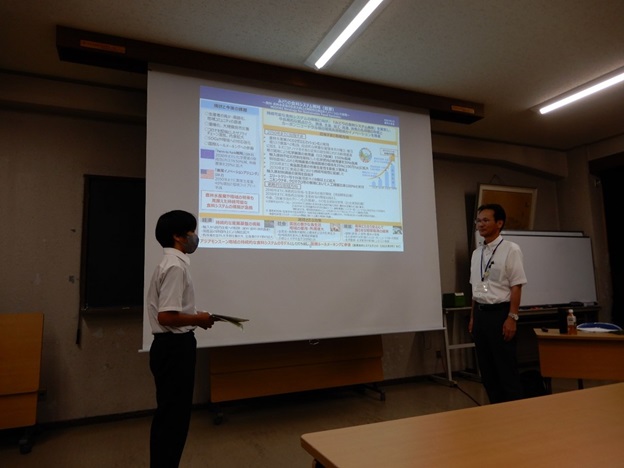

日本政策金融公庫岐阜支店と若手勉強会を開催しました

7月23日、岐阜県拠点は、日本政策金融公庫岐阜支店(以下「公庫」という。)と当拠点の若手職員による勉強会を開催しました。

当拠点からは、拠点の概要、食料・農業・農村基本計画、みどりの食料システム戦略とみどり認定を中心に説明し、公庫からは、農林水産事業の概要や顧客への取り組み支援を説明しました。その後、公庫からみどり認定の取得推進状況について質問があり、当拠点から県内の現状について説明するなど、活発な意見交換が行われました。

今後も岐阜県拠点では、多方面から地域の生産者をサポートするため、勉強会を継続的に開催し、公庫との連携強化を図っていきます。

関連情報1:みどりの食料システム戦略(農林水産省へリンク)

関連情報2:みどり認定(農林水産省へリンク)

勉強会の様子(7月23日撮影)

みどり認定の推進状況について説明する若手職員(7月23日撮影)

有限会社福江営農を訪問しました~岐阜県最大級の大規模農業生産法人~

7月18日、加納地方参事官は、岐阜県海津市の有限会社福江営農(以下「福江営農」という。)を訪問し、後藤昌宏(ごとう まさひろ)代表取締役、後藤純二(ごとう じゅんじ)取締役部長と社員の3名から話を伺いました。

福江営農は、昭和58年に事業設立し、平成4年に法人化しました。現在は役員2名と農業部門、飲食小売部門を合わせて17名の社員とパート・アルバイトで、米、麦、大豆を合わせて500ヘクタール以上栽培している、岐阜県で最大級の大規模農業生産法人です。

福江営農では、農業では珍しい65歳での定年制度を導入し、労働基準法の農業における除外規定を活用せず、農業を業種としている一企業として、会社経営を行っています。

高温等により従来の生産が難しくなっている昨今、天候に耐えるものを生産するのではなく、人間が天候に順応していく必要があると考え、試験的な作業分散に取り組んでいます。

後藤代表は、今後について、「儲かる農業、休める農業、そして楽しい農業を目標に会社経営を行っていきたい」と抱負を語りました。

岐阜県拠点は、今後も現場の声に耳を傾け、丁寧に対応していきます。

福江営農の後藤昌宏代表取締役(右)、後藤純二取締役部長(中央)から話を聞く加納地方参事官(左)(7月18日撮影)

飛騨市有機農業推進協議会と意見交換を行いました

7月15日、加納地方参事官は飛騨市役所を訪問し、飛騨市有機農業推進協議会(以下「推進協議会」という。)の雲英 顕一(きら けんいち)会長はじめ会員6名と意見交換を行いました。

推進協議会は、平成26年に飛騨市内の有機農業者が集まり「有機農業推進研究会」の名前でシンポジウム等を行い、平成27年に推進協議会を設立しました。現在は、同市在住者を中心に11名の会員が活動を行っています。

飛騨市では有機農業の産地づくりに取り組んでおり、令和7年3月に岐阜県内で2例目の「オーガニックビレッジ(注)宣言」が行われ、推進協議会は中心的な存在として活躍しています。

意見交換では、「有機農産物の給食の活用には量の確保が課題の1つ」「将来的に農業を担うのは今の若い世代なので、みどりの食料システム戦略の目標達成のために最も必要なのは次の世代に有機農業に関心を持ってもらうための教育である」などの発言がありました。

岐阜県拠点では、「みどりの食料システム戦略」の推進に向け、今後も積極的に取り組んでいきます。

(注)有機農業の生産から消費まで一貫し、農業者のみならず事業者や地域内外の住民を巻き込んだ地域ぐるみの取組を進める市町村。

意見交換の様子(7月15日撮影)

下呂市の有限会社すがたらいすと意見交換を行いました

7月11日、加納地方参事官は、下呂市の有限会社すがたらいすを訪問し、中島代表取締役と意見交換を行いました。

中島代表取締役は、下呂市金山町で水田センサー、農薬散布用ドローン等のスマート技術を活用しつつ減農薬・有機肥料で育てたお米を生産するだけではなく、耕作放棄地の引き受け、山の保護活動等を行う目的で「山仙(やません)組合」という団体を発足し、昨年からブランド米の生産、販売を開始する等、地域振興にも貢献しています。

また、パートを含めた従業員に対しても、社会保険の完備、2月に長期連休を設け年間休日は105日を確保する等、従業員が働きやすい環境を整えています。

経営面積は約80ヘクタール(多くは1ほ場2アールから5アール程度)であり、作業受託地を含めると、ほ場間の移動は半径20キロメートルを超えるため苦慮しているとのことです。

意見交換では、「これからも耕作放棄地を引き受け、おいしいお米を育てて、地元を活性化させたい」と中島代表取締役が決意を語りました。

岐阜県拠点では、今後も現場の意見や課題をくみ上げ、共に解決していけるよう対応していきます。

意見交換の様子(7月11日撮影)

今後の展望を語る中島代表取締役(左)(7月11日撮影)

下呂市の一般社団法人ひがし村と意見交換を行いました

7月11日、加納地方参事官は、下呂市の一般社団法人ひがし村(以下「ひがし村」という。)を訪問し、佐々木理事らと意見交換を行いました。

ひがし村は、下呂市金山町東地区(以下「東地区」という。)内の全戸(約500戸)が参加して立ち上げられた「東地区集楽環境保全会」(以下「保全会」という。)の構成員として、平成29年に設立されました。

東地区では、「2階建て集落営農方式」を採用しており、2階の新規就農者や既存の担い手の営農活動を支えるため、1階部分である集落環境の維持(畦畔や水路の管理)を保全会が担っています。さらに「ひがし村」が保全会の構成員に加わったことで、地区内農地及び補助金の利用調整を柔軟に行えるようになりました。

その取組等が認められ、令和6年度には保全会が「豊かなむらづくり全国表彰事業」で農林水産大臣賞を受賞されました。

また、ひがし村は、耕作放棄地を解消するため飼料作物や主食用米栽培に取り組むとともに、更なる人口減少を見据え、農業のドローン防除や農地管理等へのほ場管理システム等、スマート農業にもチャレンジしています。

佐々木理事は、「農地の集約化、水路の保全、および食品アクセスの確保等が特に課題となっている。」と東地区の現状を語りました。

岐阜県拠点では、今後も現場の意見や課題をくみ上げ、共に解決していけるよう対応していきます。

ひがし村との意見交換の様子。(7月11日撮影)

下呂市の指定棚田地域振興協議会と意見交換を行いました

7月10日、加納地方参事官は、下呂市の三ツ石棚田連絡協議会(以下「協議会」という。)を訪問し、中島会長らと意見交換を行いました。

下呂市では、旧竹原村地域内の三ツ石棚田が指定棚田地域振興活動計画の認定を受けており、協議会は棚田の保全や地域振興の活動に取り組んでいます。

棚田地域振興コンシェルジュである加納地方参事官は、本年3月に棚田地域振興法が改正されたことを受け、指定棚田地域振興活動計画の認定スケジュール、中山間地域等直接支払交付金の申請スケジュールと棚田地域振興活動加算措置の目標等について説明し、棚田オーナー制度や棚田地域で活用できる事業等を紹介しました。

中島会長は、「集落は35戸だが、農地整備が早くから行われ上下水道も整っていることもあり、若手が一度集落を出ても結婚を機に集落へUターンし子どもが産まれるため、人口が大きく減ることがなく棚田を維持することができている。今年から実施した、棚田地域内にある通称『ドーナツ桜(注)』のライトアップ等のイベントを来年以降も拡大予定であり、棚田の維持発展に資する前向きな活動を行っている」と語りました。

今後も加納地方参事官は棚田地域振興コンシェルジュとして、指定棚田地域の市町村、協議会の相談窓口となり、積極的に課題の把握、情報提供、必要な助言等を行っていきます。

(注)棚田地域内の三ツ石公民館の近くで、ピンクの花をドーナツの形に咲かせるヤマザクラ

協議会と意見交換の様子(7月10日撮影)

棚田について説明する協議会関係者(7月10日撮影)

棚田の様子

本写真は農林水産省Web(つなぐ棚田遺産~ふるさとの誇りを未来へ~の認定について)から引用

株式会社CAFと意見交換を行いました~スマート農業で生産性をUP~

7月4日、加納地方参事官は、岐阜県海津市の株式会社CAF(クリーン アグリ ファーム)(以下「CAF」という。)を訪問し、栗田欽弘(くりた よしひろ)代表取締役と意見交換を行いました。

CAFは2006年に前身である任意組合として設立され、2013年に地域の担い手として株式会社となりました。現在は役員3名、社員5名で約140ヘクタールを経営し、米、小麦、大豆を2年3作体系のブロックローテーションにより生産しています。

CAFは積極的にスマート農業に取り組んでおり、GPS及びRTK(注1)方式を導入した自動操舵システム付トラクターやドローン、ICT(注2)を活用した自動給水システムなどを使用することで、少人数でも多くの作業を可能としています。意見交換では、スマート農機の利便性や可能性、それを生かした生産方式の工夫などの話を聞くことができました。

栗田代表は「今後、スマート農業で経費と手間を省き収量を増やしていきたい」と抱負を語りました。

(注1)RTK(Real-time kinematic):「相対測位」とよばれる測定方法のひとつで、地上の基準局と測位を行う移動局の2つの受信機を利用し、衛星測位システム(GNSS)の測位位置精度を上げ、測位誤差を数センチメートル以内に抑えられる。

(注2)ICT(Information and Communication Technology):情報通信技術

栗田代表(右)からスマート農機の説明を受ける加納地方参事官(左)(7月4日撮影)

飛騨市の指定棚田地域振興協議会と意見交換を行いました

7月1日、加納地方参事官は、岐阜県飛騨市の種蔵(たねくら)棚田連絡協議会(以下「協議会」という。)を訪問し、荒谷会長と意見交換を行いました。

飛騨市宮川町の旧坂上村地域にある種蔵棚田は指定棚田地域振興活動計画の認定を受けており、協議会では棚田の保全や地域振興の活動に取り組んでいます。

棚田地域振興コンシェルジュである加納地方参事官は、本年3月に棚田地域振興法が改正されたことを受け、指定棚田地域振興活動計画の認定スケジュール、中山間地域等直接支払交付金の申請スケジュールと棚田地域振興活動加算措置の目標等について説明し、棚田オーナー制度や棚田地域で活用できる事業等も紹介しました。

種蔵棚田は昭和初期に作られた石積みの棚田とそこに点在する板倉が特徴的な美しい棚田ですが、現在は集落戸数も10戸未満となり、荒谷協議会長は集落の将来に不安を感じていました。このような状況の中でも大学、企業、ボランティア団体から作業支援やイベントへの協力を得て棚田の景観を維持しています。荒谷会長は「今後もできる限り参加・協力団体と地元が連携して棚田の景観維持と地域振興を図っていきたい」と語っていました。

今後も加納地方参事官は棚田地域振興コンシェルジュとして、指定棚田地域の市町村、協議会の相談窓口となり、積極的に課題の把握、情報提供、必要な助言等を行っていきます。

意見交換の様子(7月1日撮影)

種蔵棚田連絡協議会の荒谷会長(7月1日撮影)

種蔵棚田の様子(令和7年7月1日撮影)

中津川市の指定棚田地域振興協議会と意見交換を行いました

6月27日、加納地方参事官は、中津川市の指定棚田地域振興協議会と意見交換を行いました。

中津川市では、はちたか地域、夏焼地域、牧戸地域の3か所が指定棚田地域振興活動計画の認定を受けており、棚田の保全や地域振興の活動に取り組んでいます。

棚田地域振興コンシェルジュ(注)である加納地方参事官は、本年3月に棚田地域振興法が改正されたことを受け、指定棚田地域振興活動計画の認定スケジュール、中山間地域等直接支払交付金の申請スケジュール、棚田地域振興活動加算措置の目標等について説明し、棚田オーナー制度や棚田地域で活用できる事業等も紹介しました。

参加者からは、人手不足で草刈り等の保全活動が困難になってきているとの相談があったほか、大学生との交流による関係人口の創出や減農薬・減化学肥料による環境負荷低減の取り組みなど、棚田の維持発展に前向きな活動を行っているとの発言がありました。

今後も加納地方参事官は、指定棚田地域の市町村、協議会の相談窓口となり、積極的に課題の把握、情報提供、必要な助言等の対応を行っていきます。

(注)市町村、農業者、農業者の組織する団体、地域住民、特定非営利活動法人等で構成される棚田地域振興協議会が、指定棚田地域振興計画の策定を含め棚田地域の進行の取り組みを行うに当たり、国が相談窓口を設け積極的に支援するための体制として、国の職員による「棚田地域振興コンシェルジュ」を設置しています。

指定棚田地域振興協議会との意見交換の様子(6月27日撮影)

指定棚田地域振興協議会との意見交換の様子(6月27日撮影)

岐阜県農業会議主催の研修会において、「食料・農業・農村基本計画」の説明を行いました

6月17日、加納地方参事官は、大垣フォーラムホテル(岐阜県大垣市)で開催された(一社)岐阜県農業会議主催の研修会で、「食料・農業・農村基本計画」の説明を行いました。

研修会には、県内の農業委員会会長をはじめとする76名が参加し、令和7年4月11日に閣議決定された食料・農業・農村基本計画で設定した目標とKPI(注)のポイントを説明しました。

岐阜県拠点では、今後も農業の現場に向けて農政情報の周知をはじめ、現場の声を汲み上げ、共に解決できるよう対応していきます。

(注):KPI(Key Performance Indicator(重要業績評価指標))とは、設定した目標に対する進捗状況を定量的に評価するための指標。

写真:食料・農業・農村基本計画のポイントを説明する加納地方参事官(右)(6月17日撮影)

写真:熱心に説明を聴く研修会の参加者(6月17日撮影)

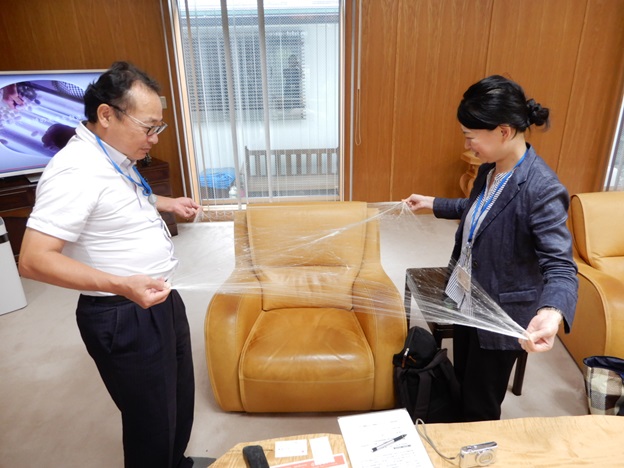

岐阜県社会福祉協議会で、災害用備蓄食料の寄贈式を行いました。

東海農政局では、賞味期限が近くなり入れ替えを行う災害用備蓄食料を、管内各県の社会福祉協議会を経由して、こども食堂等へ寄贈する取り組みを令和7年度から開始しました。

5月16日、岐阜市の岐阜県社会福祉協議会(以下「岐阜県社協」という。)で行われた寄贈式では、岐阜県拠点加納地方参事官から岐阜県社協長屋生活支援部長へ災害用備蓄食料(野菜ジュース120缶)の目録が手渡されました。これらは今後、岐阜県社協の寄付窓口である「子どもの居場所応援センター」を通して、県内のこども食堂等に提供されます。また、6月にはアルファ米とレトルトカレーが寄贈されました。

その後、政府備蓄米の無償交付、こども食堂の活動状況や寄付食品等の現状について、意見交換が行われました。岐阜県社協から政府備蓄米の無償交付に係る申請方法について質問があり、岐阜県拠点から申請方法と注意事項について説明しました。

目録を受け取った長屋生活支援部長(左)と加納地方参事官(岐阜県社会福祉協議会から写真提供)

これまでの地方参事官ニュース(岐阜)

事業・制度のご案内

経営所得安定対策等

農業の6次産業化を応援します

イベント情報

業務体制及び相談窓口について

東海農政局岐阜県拠点

郵便番号:500-8288

住所:岐阜県岐阜市中鶉2-26

電話:058-271-4044(代表)

周辺の案内図

アクセス

- JR岐阜駅前から「岐阜バス」(六条大溝町方面行き)に乗車(約20分)、「岐阜聖徳学園高校前」で下車、徒歩5分。

お問合せ先

企画調整室

担当者:主任農政推進官

代表:052-201-7271(内線2324)

ダイヤルイン:052-223-4628