エシカル消費に関するセミナー「東海の食文化に欠かせない 発酵の新たな魅力を考える」を開催しました(令和6年1月30日)

東海農政局は、エシカル消費(人や社会、地域、環境に配慮した消費行動)をより多くの皆さまに実践していただけるよう、エシカル消費に関するセミナーを開催しました。

地域産業や伝統を守っているものを選ぶ消費行動は、地元を応援し地域振興への配慮につながるため、東海地域の風土・気候に根付いた発酵調味料・発酵食品の魅力や使い方、伝統食との関わりを基調講演・パネルディスカッションによりお伝えしました。(会場とオンライン参加者を合わせて約130名の参加)

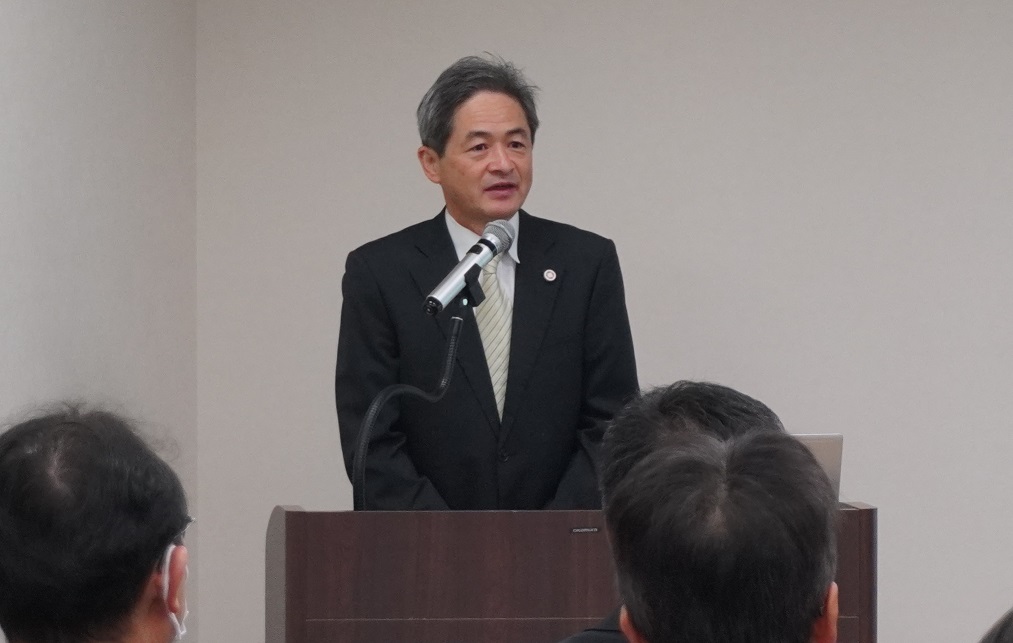

|

| 森東海農政局長の開会挨拶 |

|

|

|

| 基調講演の様子 | パネルディスカッションの様子 |

1.開催日時・場所

日時:令和6年1月30日(火曜日)13時00分から15時45分

場所:AP名古屋6階 P・Q会議室(愛知県名古屋市中村区名駅4‐10‐25 名駅IMAIビル)

「Zoomウェビナー」によるオンライン参加の併用

2.内容

テーマ:「東海の食文化に欠かせない 発酵の新たな魅力を考える」

情報提供

東海農政局からの情報提供

東海農政局 消費・安全部 消費・安全調整官 加納 敏彦

本動画の公開は令和6年5月31日(金曜日)17時で終了いたしました。

基調講演

食を支える発酵調味料~日本の納豆とアジアの納豆~

講師:名古屋大学大学院 環境学研究科 教授 横山 智 (よこやま さとし)氏

|

本動画の公開は令和6年5月31日(金曜日)17時で終了いたしました。

(概要)世界のうま味とアジアのうま味の比較や、食文化の違い、納豆を通して見た地域の社会変化から日本の納豆の新たな魅力を発信していただきました。

パネルディスカッション

テーマ

1:東海地域の伝統食における発酵調味料を中心とした発酵食品の意義

2:次世代に発酵調味料を中心とした発酵食品をどのように広げていくのか

モデレーター

エシカル・ペネロープ株式会社 代表取締役 原田 さとみ(はらだ さとみ)氏

パネリスト

名古屋大学大学院 環境学研究科 教授 横山 智氏

國松本店 代表取締役 國松 勝子(くにまつ まさこ)氏

株式会社角谷文治郎商店 マネージャー 角谷 文子(すみや あやこ)氏

株式会社トーエー 代表取締役 伊藤 志乃(いとう しの)氏

学校法人昌和学園 豊橋調理製菓専門学校 理事長・校長 鈴木 良昌(すずき よしまさ)氏

一般公募者 椙山女学園大学 石田 桃音(いしだ ももね)氏

パネルディスカッション(自己紹介)

本動画の公開は令和6年5月31日(金曜日)17時で終了いたしました。

パネルディスカッション:テーマ1「東海地域の伝統食における発酵調味料を中心とした発酵食品の意義」

本動画の公開は令和6年5月31日(金曜日)17時で終了いたしました。

パネルディスカッション:テーマ2「次世代に発酵調味料を中心とした発酵食品をどのように広げていくのか」

本動画の公開は令和6年5月31日(金曜日)17時で終了いたしました。

|

| モデレーター 原田 さとみ 氏 |

|

| パネリスト 國松 勝子 氏 |

|

| パネリスト 角谷 文子 氏 |

|

| パネリスト 伊藤 志乃 氏 |

|

| パネリスト 鈴木 良昌 氏 |

|

| パネリスト 石田 桃音 氏 |

3.事前質問への回答について

事前質問:オーガニック商品について詳しく教えてほしい。

回答(東海農政局):「オーガニック」は「有機」と同じです。ここでは、有機JAS制度についてお答えします。商品に有機(又はオーガニック)と付して販売するには、登録認証機関の認証を受け、「有機JAS」マークを表示することが必須です。有機JASマークは、太陽と雲と植物をイメージしたマークです。「有機JAS」マークの表示された商品は、農薬や化学肥料などの化学物質に頼らないことを基本として自然界の力で生産されたものとなります。有機JAS制度の対象商品は、農産物、加工食品、飼料、畜産物及び藻類で、2022年10月1日からは酒類も加工食品として対象に追加されました。

有機食品をお求めの方は、東海農政局HPに取扱店舗が掲載されていますので、参考にしてください。

「有機農産物・環境にやさしい農産物を扱っているお店」

https://www.maff.go.jp/tokai/keiei/shokuhin/bunka/organic/shops_map.html

有機JASマークは以下のリンクから確認できます。

「有機食品の検査認証制度」

https://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/yuuki.html(農林水産省へリンク)

事前質問:「CSA(コミュニティ・サポーテッド・アグリカルチャー)」や農福連携を支援する施策や仕組みの事例が知りたい。

回答(東海農政局):農林水産省では、地産地消にこれから取り組もうと考えている地域の皆さんのご参考となるよう、全国の創意工夫のある地産地消の取り組みを、1.農産物直売所の取り組み、2.学校給食の取り組み、3.病院・高齢者施設等での給食の取り組み、4.CSA※の取り組み、5.その他特徴的な地産地消の取り組みにジャンルを分けて紹介しています。

「CSA」(community supported agriculture)は、農家と消費者が連携し、前払いによる農産物の契約を通じて相互に支え合う仕組み。

「地産地消の取り組み事例(令和3年3月)」

https://www.maff.go.jp/j/nousin/inobe/chisan_chisyo/torikumi.html(農林水産省へリンク)

なお、この中で紹介されている「一般社団法人押井営農組合」の取り組みは、令和3年度ディスカバー農山漁村の宝において、集落を守る取り組みとしても評価され「東海農政局選定」にも選ばれています。

農林水産省は、平成29年度から、農福連携に取り組もうとする方を対象として、交付金事業を設けています。

「農福連携に関する支援制度」

https://www.maff.go.jp/j/nousin/kouryu/noufuku/sien_seido.html(農林水産省へリンク)

また、東海農政局では、農福連携の先進的な取り組みや優良事例等、皆さんに広く知っていただきたい東海農政局管内各地の取り組みを紹介しています。

「東海の先進的な取り組みや優良事例」

https://www.maff.go.jp/tokai/noson/toshinou/shogai/torikumi.html(東海農政局へリンク)

事前質問:伝統食商品のアレンジやコラボレーション事例を教えてほしい。

回答(東海農政局):農林水産省では「にっぽん伝統食図鑑」というWebサイトを開設しています。各地で選定された伝統食のいわれ・歴史やレシピ等、「伝統食」について紹介しています。ほかに「発酵文化」なども紹介しています。

現在(令和6年1月末現在)、福井県、奈良県、熊本県の情報を掲載していますが、今後、順次他の都道府県につきましても掲載していく予定です。

「にっぽん伝統食図鑑」

https://traditional-foods.maff.go.jp/(農林水産省へリンク)

事前質問:もう1歩できるエシカル消費をおしえてほしい。

回答(原田さとみ様):お買い物の際にイマジネーションを広げて、商品がどこから来て、誰がどのように作っているのかを想像して、未来に良い影響のある商品を選ぶということです。

フェアトレードやサステナブル、オーガニックなどであることを証明する認証ラベルのついているものを選ぶこと、ラベルがなくても生産過程が見えるものなど、エシカルな理念で作られていることを知って購入することが大事です。

例えば、コーヒーやチョコを買うとき、原料のコーヒー豆やカカオの生産地では、農家さんにちゃんとお給料が払われているのかな?安い賃金で奴隷のように働かされていないかな?子供が重労働に駆り出されていないかな?生産地は幸せかな?そして、その土地は健全に自然の生態系が守られているかな?農薬や化学肥料で人も自然も悪影響を受けていないかな?と、自分が購入した後の影響も考えて買うものを選ぶということが、エシカル消費となります。

4.アンケートの結果について

セミナーの開催にあたりアンケートを実施しましたので、その結果を紹介します。

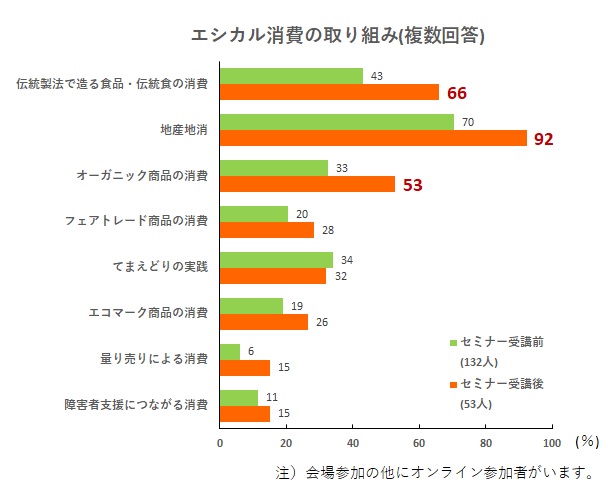

質問:食品を購入する際に、どのようなエシカル消費を意識していこうと思いますか。

-

- 受講前(参加申し込み時)と受講後に同じアンケートを実施した結果、受講後は受講前と比べ、セミナーのテーマである「伝統製法で造る食品・伝統食の消費」を意識していく割合が高い結果となりました。また、「地産地消」と「オーガニック商品の消費」の取り組みを意識していく割合も高まる結果となりました。

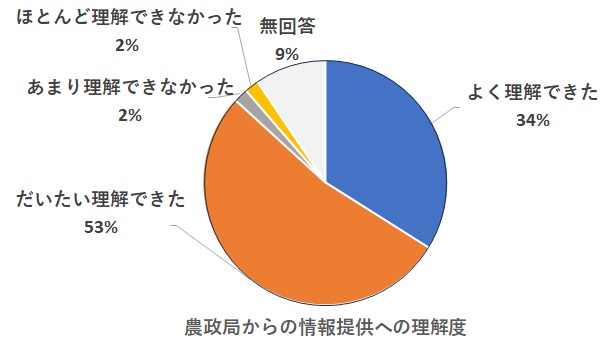

質問:農政局からの情報提供はいかがでしたか。

- 「よく理解できた」又は「だいたい理解できた」と答えた方は87%でした。

質問:基調講演で印象に残ったことがあればお聞かせください(自由記載)。

・調味料としての外国の例を現地の話として聞けて良かった。

・日本の納豆とアジアの納豆の違いがいろいろある。シダを使った納豆を初めて知り食べてみたいと思った。

・日本の納豆以外に他の国の納豆を知らなかったので、興味深かったです。

・納豆が日本独自の食品(発酵)だと思っていたが、東南アジア、タイ、ミャンマー等でもあるという事に発見です。勉強になりました。

・世界では納豆が調味料の主であるが、日本ではおかずが主であること。東南アジアが旨味文化であること。

・和食の朝食は発酵食品のオンパレードだと改めて認識することができ、アジアの調味料への理解を深めることができました。

・世界中の色々な国での発酵食品が使われていて興味が深まった。

・東南アジアではシダや稲わらで納豆を作っているということ。

・食事の中での納豆の位置付けをそもそも考えたことがなく、調味料かおかずか、という視点がそもそも目から鱗でした。

・発酵食品だからこそ、地域の気候、植生と密接に関わる文化が形成されていることと、その中でも世代や個人の嗜好が反映されて少しずつ変化していることを学び、とても勉強になりました。

質問:パネルディスカッションで印象に残ったことがあればお聞かせください(自由記載)。

・納豆、酢、みりんのつくり手と料理をする方、研究する方、学生さん、様々な方から意見などを聞けて良かった。

・大学生のお話がとても上手で素晴らしかったです。皆さんの一生懸命さが良く理解できました。

・名古屋と東海地域を発酵文化の発信地として海外の方に来ていただくという皆さまのお話、とても素晴らしいと思いました。

・どの発酵食品も昔の良いところを継承しながら、次の世代にどうつなげていくのか常に考えているところが感心した。

・大学生のお話がとても楽しくて、若い方が食に興味があるということが嬉しかった。

・発酵食品を知る機会になりました。

・それぞれの想いが伝わるディスカッションでした。

・いずれも伝統食品で伝統を守っていくということにエールを送ります。

・色々な発酵製品を生み出している方々が集まるという滅多にない機会で楽しかったです。

・それぞれのお仕事に誇りを持っていらっしゃるのが伝わりました。

・発酵ブームが来ているうちに、蔵の存続の光が見えてくるといいですね。

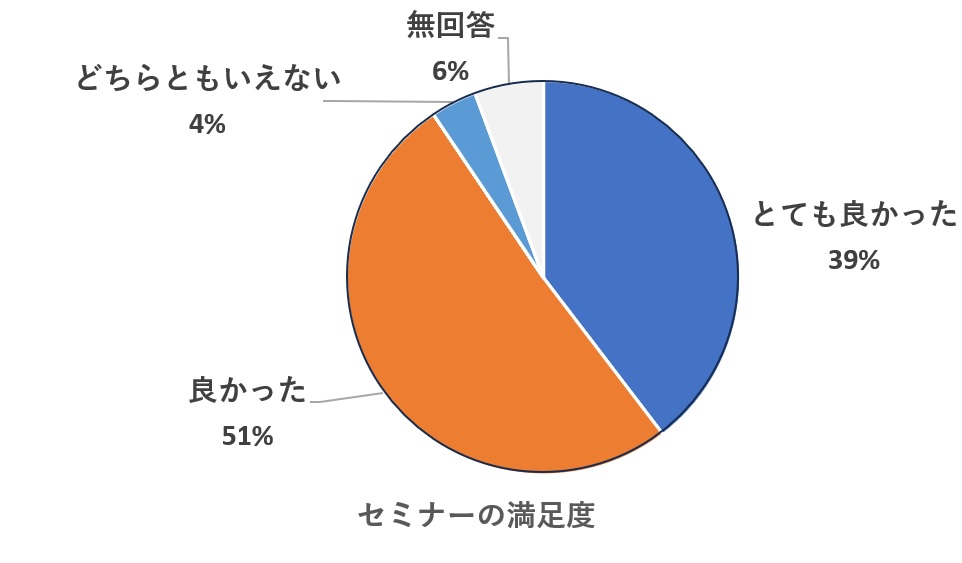

質問:今回のセミナーはいかがでしたか。

- 「とても良かった」又は「よかった」と答えた方は90%でした。

質問:「とても良かった」又は「良かった」を選ばれた方に、どのようなところが良かったかうかがいました(自由記載)。

・その道のプロに聞けたこと。

・研究者と製造者と若者がいたこと。

・調理専門の先生のお話が良かった。食卓に取り入れたいと思ったから。こういう話が聞きたかったです。

・基調講演、シンポジウムとも、期待していたとおり充実した内容であった。

・シンポジウムに大学生の代表の方が参加していたこと。

・発酵について知識のない方でも楽しめる入門編的な内容であったこと。

質問:「あまり良くなかった」又は「良くなかった」を選ばれた方に、どのようなところが良くなかったかうかがいました(自由記載)。

・パネルディスカッションの時間が長く、少し集中力が散漫になりかけました。途中、5分でも休憩があればよかったと思いました。

・パネルディスカッションではパネラー同士のディスカッションを聞きたかった。

お問合せ先

消費・安全部消費生活課

担当者:消費者対応班

代表:052-201-7271(内線2807)

ダイヤルイン:052-223-4651