フォトレポート(令和6年度)

香川県拠点が携わった農林水産施策(会議、イベント等)や農山漁村の風景などを紹介しています。

3月

香川県立石田高校に「みどり戦略学生チャレンジ」中国四国地方ブロック大会チャレンジ賞を授与

- 撮影場所:香川県さぬき市

- 撮影日:令和7年3月5日

令和7年3月5日、さぬき市の香川県立石田高等学校において、「みどり戦略学生チャレンジ」中国四国地方ブロック大会チャレンジ賞の授与及び意見交換を行いました。

香川県の財産である「ため池」を未来に残したいという思いから、石田高校生が発信するSDGs略して「イシディージーズ(ISDs)」と称するチームを結成し、ため池に生息する「カワバタモロコ」という淡水魚が特定第二種国内希少動植物類に指定されて絶滅の危機にあることを知り、ため池と絶滅危惧種の保全活動に取り組んでいます。

渇水対策と水温上昇の抑制、ため池に堆積したヘドロの除去、周辺水田の生物多様性の保全など生育に適した環境を整えることにより、現在では雌と雄あわせ約200匹の生存が確認できるまで成果が得られたそうです。

意見交換では、引き続きヘドロの効率的な除去や、有効活用を検討するなど、ため池と生物多様性の保全活動に取り組みたいと抱負が語られ、今後の取組成果が期待されるところです。

2月

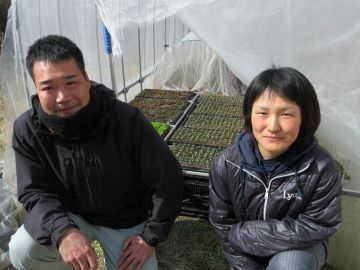

有機農業に魅せられて、まずは減農薬農業の実践から

- 撮影場所:香川県琴平町

- 撮影日:令和7年2月27日

令和7年2月27日、香川県拠点は令和6年10月にみどり認定を受けた中田農園(琴平町)代表中田理恵氏を訪問し、意見交換を行いました。

中田氏は大学卒業後、興味を抱いていた農業に従事するため、丸亀市で有機農業を実践するよしむら農園に5年間勤務し、管理栄養士の資格を活かし農産物加工にも携わってきました。

その後、琴平町内の種苗園でご主人とともに4年間勤務した後、令和5年から農業に参入されご夫婦お二人で経営されています。

現在、キャベツ、レタス(露地)を中心に栽培面積は約100アール。大根、にんじん、白菜等の栽培面積も増やしながら経営の安定化を図り、将来的には有機農業にも取り組んでいきたい、また、農業改良普及センターから勧められている認定農業者も目指していきたいと熱く語られました。

みつばちの恩恵に感謝(蜂魂祭)

- 撮影場所:香川県高松市

- 撮影日:令和7年2月7日

みつばちはハチミツやローヤルゼリーなど栄養・健康食品の生産に広く利用されています。

また、みつばちが花粉を運ぶことで、植物は受粉ができ、形の良いおいしい果実や野菜の種を作ります。

みつばちの働きのおかげで、私たちは毎日の食卓を彩ることができるのです。

香川県養蜂組合では、毎年、この時期に、みつばちの恩恵に感謝して、「蜂魂祭(みつばち供養祭)」を行っており、今回で44回目となります。

【みつばちからの贈り物】

みつばちの訪花行動によって花粉交配が行われます。イチゴの生産やタマネギ等の種子を採るためにもみつばちが活躍しています。

また、花の種類によってハチミツの色や味、風味に特徴がでます。県内では、桜、ミカン、アカシア、ビワ等の個性豊かなハチミツや野山の多種の蜜が集められた「百花蜜」が生産されています。

【みつばちの恩恵に感謝】

香川県養蜂組合の組合員の方からは、「ハチミツやイチゴを食べる際には、みつばちの活躍について、思いを寄せていただければ幸いです。」とおっしゃっていました。

1月

三高みんなの食堂プロジェクトに中国四国農政局「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」選定証を授与

- 撮影場所:香川県東かがわ市

- 撮影日:令和7年1月31日

令和7年1月31日、東かがわ市の三本松高等学校において、中国四国農政局「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」(コミュニティ・地産地消部門)に選定された、三高みんなの食堂プロジェクトに選定証を授与しました。

今回、選定された三高みんなの食堂プロジェクトは、高校の学食の厳しい運営状況を改善するために「学食の復活、そして地域食堂へ」をキャッチフレーズに、地域の資源を生かし、生徒が主体的に活動して地域の方と共に食堂運営に係わることで学びと地域交流の場となる新たな学食の形を実現するため令和2年に活動をスタートしました。

完全な自主活動で「できるときにできることから自分たちの手で」をコンセプトにプロジェクトリーダーが中心となり全生徒・職員が参加し、勉強や部活の合間時間を利用してメニュー開発やホームページ作成、手書きのメニュー掲示や学校の空地を開墾しての野菜作り、食品ロス削減のSDGs活動等を展開しています。

食堂は農事組合法人福栄中央が運営し、地元食材を中心に規格外品等の有効活用、地元農家や漁協の協力もあり、安価で質の良い食事の提供が可能となっています。食堂では弁当の販売もしており、地元の企業などからも注文があり、とても好評のようです。

意見交換では、各プロジェクトチームの活動状況や課題について語っていただき、「地域への感謝を忘れずに、自分たちのできる事を精一杯がんばる。」と決意をいただきました。

【関連URL】

ディスカバー農山漁村(むら)の宝

https://www.maff.go.jp/chushi/nouson/kaseika/discover.html

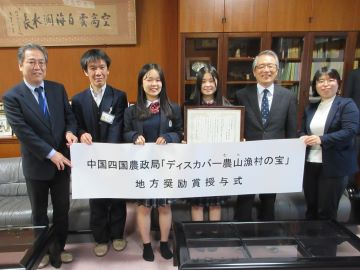

坂出第一高等学校食物科に中国四国農政局「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」地方奨励賞を授与

- 撮影場所:香川県坂出市

- 撮影日:令和7年1月29日

令和7年1月29日、坂出市の坂出第一高等学校において、中国四国農政局「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」地方奨励賞の授与式及び意見交換を行いました。

今回、地方奨励賞に選定された坂出第一高等学校食物科は、令和4年度の学校給食センターの完成により多彩なメニューの調理が可能となったことを機に、地場農産物を活用し、高校生の発想力を活かした給食メニューを考案しています。栄養バランスやアレルギーへの配慮、予算の制約にも考慮しつつ、新たな学校給食メニューを考案するとともに、自ら体験した農作業や給食メニュー開発の経験を基に、小学校での食育授業やワークショップを行うなど地産地消の魅力を広く発信し、学校給食における地場農産物等の使用割合向上に貢献するといった優れた取り組みを行っています。

意見交換では、坂出第一高等学校食物科3年の森高さん、横田さんにメニュー考案に際しての着眼点や秘訣について語っていただきました。

【関連URL】

ディスカバー農山漁村(むら)の宝

https://www.maff.go.jp/chushi/nouson/kaseika/discover.html

「ぼやっとガールズ」が「さぬきマルシェinサンポート」に出店

- 撮影場所:香川県高松市

- 撮影日:令和7年1月19日

令和7年1月19日、高松サンポートで開催された「さぬきマルシェ」に女性農業者グループ「中讃農業女子ネットワーク(通称:ぼやっとガールズ)」が出店しました。

今年で3年目の出店となる「ぼやっとガールズ」のブースには、いちご、ブロッコリー、レタスなどの旬の新鮮な野菜がたくさん並べられ、開店と同時にブースに訪れたお客さんが競うように買い求めていました。

野菜価格が高騰するなか、スーパーより安く販売される新鮮な野菜は、商品の補充が追い付かないほどの勢いで売れていました。

「ぼやっとガールズ」は、中讃地域の女性農業者が立ち上げたグループで、各地域イベントへの参加、研修会の開催や地域交流活動なども行っています。さぬきマルシェへの出店について、「来月2月15日も出店する予定なので、マルシェに訪れた皆さんに新鮮な旬の野菜を提供したい。」と笑顔で話すグループの皆さんの姿が印象的でした。

さぬきマルシェは、毎月第3日曜日にサンポート高松において開催されている、香川県産にこだわった旬の食材や加工品を生産者が直接販売する屋外市場型のイベントです。近くにお越しの際には立ち寄ってみてはいかがですか。

【関連URL】

ぼやっとガールズ(インスタグラム)

https://www.instagram.com/boyatto_girls?igsh=MzRlODBiNWFlZA==

12月

中国四国農政局「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」地方奨励賞の授与式

- 撮影場所:香川県まんのう町

- 撮影日:令和6年12月23日

令和6年12月23日、まんのう町役場応接室において、栗田町長同席のもと、中国四国農政局「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」地方奨励賞の授与式及び意見交換を行いました。

今回、地方奨励賞に選定された帆山地域保全活動組織は、平成18年に設立され、「自分達の集落は自分達で守る」をスローガンに、農道・ため池・水路等の保全活動のほか、ひまわりの里として約13ヘクタールで栽培されるヒマワリを活用した町の特産品「ひまわりオイル」やドレッシング、石鹸などの商品開発により、地域の活性化に取り組んでいます。

意見交換では、今後、耕畜連携によるひまわり牛やひまわり米の生産拡大のほか、風物詩であるヒマワリ祭りの開催など、地域内で連携し人が集まる地域づくりを目指して、活動を継続していきたいと抱負が語られました。

【関連URL】

ディスカバー農山漁村(むら)の宝

https://www.maff.go.jp/chushi/nouson/kaseika/discover.html

令和6年度「さぬきの夢」うどん技能グランプリ表彰式

- 撮影場所:香川県高松市

- 撮影日:令和6年12月20日

令和6年12月20日、香川県庁において、令和6年度「さぬきの夢」うどん技能グランプリ表彰式が行われました。本グランプリは、香川県の特産品である「さぬきうどん」の品質向上を図り、県産小麦「さぬきの夢」を使用したうどんの製造技術の向上による製麺業の発展と県内産小麦の利用拡大を目的に毎年開催されています。

表彰式に当たり、中国四国農政局古賀次長より、新品種「さぬきの夢2023」の奨励品種の採用、新品種への全面切り替えに伴うさぬきうどんの更なる需要の拡大や品質向上、製粉・製麺業界の益々の発展を祈念する祝辞を述べました。

今回のグランプリでは、出品申込数115点の内、22点が入賞し、林篤志氏(さぬき麺業兵庫町店)に農林水産大臣賞が、神原希世希氏(株式会社あっとん)及び有限会社吉本食品の「さぬきうどん」に農林水産省大臣官房長賞が、奥田昌美氏(さぬき麺業株式会社)に中国四国農政局長賞がそれぞれ授与されました。また、2者・1製品に香川県知事賞が授与されました。

(注:有限会社吉本食品(会社名の漢字が機種依存文字のため、『吉』を使わせていただきました))

【関連URL】

令和6年度「さぬきの夢」うどん技能グランプリ表彰式を開催!(香川県ホームページ)

https://www.pref.kagawa.lg.jp/seiryu/sanukinoyume/topics/guranpuri_r6hyousyousiki.html

国産原料の豆菓子を世界に

- 撮影場所:香川県高松市

- 撮影日:令和6年12月4日

令和6年12月4日、香川県拠点はGFP(農林水産省・食品輸出プロジェクト)登録事業者の有限会社筒井製菓を訪問し、代表取締役筒井朋章社長と意見交換を行いました。

筒井製菓は高松市多肥上町で豆菓子を専門に製造、販売する創業74年目の老舗で、筒井社長は国産原料に強い思いを持っており、途絶えかけた「大野豆」(讃岐長莢そらまめ)を復活させようと、大野地区の生産者や地元住民が取り組んでいる「大野豆プロジェクト」に共感し、生産されたそら豆を全量買い取り豆菓子を製造しています。

筒井社長は「今年1月に地理的表示(GI)に登録された大野豆はその認知度が高まっている。大野豆に限らず、国産豆を原料とする豆菓子は国内はもとより、海外からも高い評価を受けているので、輸出にも積極的に取り組んでいきたい。」と抱負を語られました。

【関連URL】

GFP(農林水産省・食品輸出プロジェクト)

https://www.maff.go.jp/chushi/sesaku/export/gfpinfo.html

地理的表示(GI)保護制度

https://www.maff.go.jp/chushi/sesaku/kihon/tiriteki.html

カーネーションにのせて贈る思い

- 撮影場所:香川県高松市

- 撮影日:令和6年12月3日

令和6年12月3日、香川県拠点は令和6年10月にみどり認定を受けた農事組合法人香花園(高松市香南町)を訪問し、代表理事の真鍋氏と意見交換を行いました。

同法人は塩江町にてカーネーション農家3軒で組織され今年50周年を迎えられました。

令和2年度には、生産本数拡大を目指し農林水産省の産地生産基盤パワーアップ事業を活用し4棟61アールのハウスを香南町に新設。化石燃料削減のためヒートポンプを設置するなど、香川県オリジナル品種のミニティアラをはじめとした新品種の開発にも積極的に取組まれています。広大なハウス内には様々な品種・色のカーネーションが栽培され、切り花は年間約130万本を北海道、東京、大阪、高松、姫路などの市場へ出荷、その他にも苗の販売やWEBでの販売も手掛けています。

11月

香大農R-1ワイン「ソヴァジョーヌ・サヴルーズ」の瓶詰め作業

- 撮影場所:香川県さぬき市

- 撮影日:令和6年11月15日

令和6年11月15日から、さぬき市にある「さぬきワイナリー」において、香川大学農学部により開発されたワイン用オリジナルぶどう品種「香大農R-1(2006年に種苗登録)」を全量使用した赤ワイン「ソヴァジョーヌ・サヴルーズ(「芳しき野生の乙女」)」の瓶詰め作業が始まりました。

原料となる「香大農R-1」は、抗酸化作用で知られるポリフェノールやアントシアニンが一般的なワインと比べて2~3倍多く含まれているのが特徴です。さぬきワイナリーの松本製造主任は「今年は雨が少ないこともあり収穫量は減少したが、糖度が高く、甘いぶどうになったため、よりまろやかで渋みもなくすっきりとしたワインに仕上がった」と評価していました。

このワインは、11月17日より6,000本の販売予定(価格は2,750円 750ミリリットル入り)で、さぬきワイナリーを始め、各地の酒店や香川大学生協等で発売されています。

「ソヴァジョーヌ・サヴルーズ」は、とても濃厚な色合いでさわやかな飲み口です。

香川県にお越しになることがありましたら、ぜひ地元の食材を使った肉料理といっしょに楽しんでください。

「香大農R-1」

沖縄の野生ぶどう「リュウキュウガネブ」と「マスカット・オブ゙・アレキサンドリア」の交配種

かがわ女性農業者グループ交流会

- 撮影場所:香川県高松市

- 撮影日:令和6年11月8日

令和6年11月8日、香川県拠点は高松サンポート合同庁舎アイホールにおいて、「かがわ女性農業者グループ交流会」を開催しました。

本交流会は、県内4つの地域に存在し、独立して活動している女性農業者グループ相互のつながりを深める場として初めて開催し、4グループから9名の農業女子に参加いただきました。

交流会では、6次産業化やマルシェ設立など農業コンサルとしても多方面で活躍されている有限会社コスモファーム取締役会長の中村敏樹氏を講師に招き、「多品目少量栽培で成功できる!~小さな農家の稼ぎ方~」と題して講演いただきました。

その後、中村氏から提供された多品目野菜を囲みながら、各グループの活動や課題、人材確保や販路開拓、疲労回復やストレス解消など様々な質問が出され活発な意見交換が行われました。

香川県拠点では、今後とも交流会を開催し、女性農業者グループの存在感を高めるとともに、活躍しやすい環境づくりの貢献に取り組んでいきます。

秋に咲くヒマワリの収穫体験

- 撮影場所:香川県三豊市

- 撮影日:令和6年11月7日

「ヒマワリ」と言えば、真夏の太陽に向かう大きな花をイメージしますが、香川県内では草丈70センチメートル程度、花の直径は10センチメートル前後の切り花用の小さいヒマワリが栽培されています。香川県は恵まれた風土・気候条件を利用して、10数種類のヒマワリを1年中栽培しており、栽培面積は西日本1位(全国3位)です。

特に主産地である三豊市のJA香川県三豊花卉部会では、年間約100万本を出荷しており、「ブランド化」を目指してシーズン中はいつでも発注に対応できるようリレー栽培を行っています。

この秋一番の寒さの中、市立仁尾こども園の5歳児が、ヒマワリの収穫体験をするために栽培農家を訪れ、収穫体験が始まったほ場は、泥んこになりながらも収穫したヒマワリを抱えた園児の笑顔と歓声が溢れていました。

10月

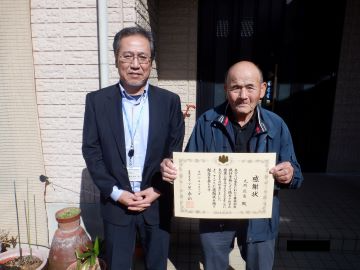

統計調査への御協力に対し農林水産大臣感謝状・表彰状を手交

- 撮影場所:香川県高松市・土庄町

- 撮影日:令和6年10月23日及び30日

統計の重要性に対する国民の関心と理解を深め、統計調査に対し一層の協力を得ることを目的に、政府によって、10月18日を「統計の日」と定めています。農林水産省ではこの日を記念し、永年にわたり農林水産統計調査にご協力いただいている方々に対して、その功労を讃え感謝状をお贈りしています。今年度、香川県では農林水産大臣感謝状を6名、中国四国農政局長感謝状を15名の方々に授与されます。

10月23・30日には6名の農林水産大臣感謝状授与者に対し朝倉地方参事官から感謝状を伝達しました。高松市の米生産費農家の野田さんからは、「長年、米を中心に作付けをしている。後継者もいるので、これからも統計調査に協力をしていきたい。」との、心強いお言葉をいただきました。

また、2023年漁業センサスにおいて統計調査員として功績が特に顕著であった調査員に対し、農林水産大臣表彰状を伝達しました。

高松三越フードフェスタで「みどり認定者」の農産物を販売

- 撮影場所:香川県高松市

- 撮影日:令和6年10月16日

かがわ地産地消協力店である高松三越において、令和6年10月16日~22日の期間「秋のフードフェスタ香川フェア」が開催されました。

MIHD(三越伊勢丹ホールディングス)におけるサステナビリティ活動の一環で、高松三越独自の企画として開催される今回のフェアにおいて、香川県「みどり認定者」5名が栽培した青果物の販売コーナーが設置されています。

香川フェアを企画した星 雄太アシスタントマネージャーは、「地元の人に地元産の農産物の良さを広くPRするとともに、環境負荷低減に取り組む農業者が生産した農産物という付加価値の理解促進につなげたい。このような生産者と消費者の交流を深める取組を今後も継続していきたい」と抱負を語っていました。

みどり法認定証授与式

- 撮影場所:香川県高松市

- 撮影日:令和6年10月16日

令和6年10月16日、香川県庁において「第3回香川県環境負荷低減事業活動実施計画認定証授与式」が開催され、池田知事から12名の農業者へ認定証が授与されました。

池田知事からは「今回の認定を契機に環境と調和の取れた農業のフロントランナーとして益々のご活躍を祈念する。」と祝辞が述べられました。

「みどり認定」とは、みどりの食料システム法に基づき、環境負荷低減事業活動に取り組む農林漁業者が作成する事業計画を認定する制度で、今回の認定により香川県での認定者数は37名となりました。

香川県拠点としても引き続き環境負荷低減の取組を推進していきます。

【関連URL】

みどりの食料システム法について(農林水産省ホームページ)

https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/midori/houritsu.html

プレスリリース「第3回「香川県環境負荷低減事業活動実施計画」認定証の授与式を開催します!」(香川県ホームページ)

https://www.pref.kagawa.lg.jp/nouki/midori_syokuryou/2024_3_ninteisyojuyoshiki.html

パネル展「みどりの食料システム戦略と日本の水産業を守る取組」を開催

- 撮影場所:香川県東かがわ市

- 撮影日:令和6年10月11日

中国四国農政局香川県拠点は、令和6年10月2日から10月31日の間、ソルトレイクひけた体験学習館マーレリッコにおいて、パネル展「みどりの食料システム戦略と日本の水産業を守る取組」を開催しています。

ソルトレイクひけた体験学習館マーレリッコは、日本におけるハマチ養殖発祥の地として知られる安戸池にあり、ハマチのエサやりやタイ釣りが体験でき、ハマチ養殖の学習設備や資料が展示されています。触れて、遊んで、学べる体験学習館となっている施設です。

農林水産業を環境にやさしい産業として拡大していくためには、消費者の皆様の理解と協力が必要です。パネル展では、みどりの食料システム戦略(水産業関連)と豊かな日本の水産業と魚たちを守る取組を紹介しています。是非お立ち寄りください。

ソルトレイクひけた 体験学習館マーレリッコ2階

香川県東かがわ市引田4373番地

・入館料100円(3歳以下無料)

【関連URL】

パネル展の詳細はこちらをご覧ください(中国四国農政局ホームページ)

https://www.maff.go.jp/chushi/press/kikaku/240918.html

みどりの食料システム戦略(農林水産省ホームページ)

https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/midori/index.html

9月

島ヶ峰に揺れるそばの花

- 撮影場所:香川県まんのう町

- 撮影日:令和6年9月20日

徳島との県境に位置するまんのう町川東の島ヶ峰地区では、標高900メートルの山あいにある段々畑一面に、白く清楚なそばの花が咲き見頃を迎えています。

島ヶ峰地区は、人口減少や高齢化によって荒廃農地となっていましたが、この地の食文化や風景を「次世代に残したい」と地元住民の同志が集まり、2016年から「島が峰の原風景を守る会」を結成し、荒廃農地の開墾を始め、寒暖差を利用したそばの栽培を始めました。

栽培面積は年々増加し、現在は約4.5ヘクタールの栽培面積にまで広がり、さぬきの棚田20選にも選定されています。10月末頃には収穫が始まり、約2.5トンの収穫量が見込まれ、収穫されたそばは、そば打ち体験ができる「そば道場」や廃校跡地を利用しての食堂で利用されています。

7月

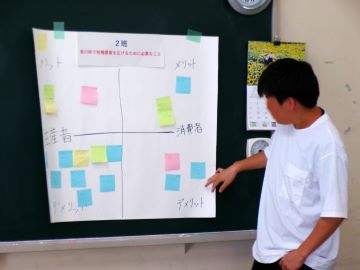

農業大学校で出張講座を開催

- 撮影場所:香川県琴平町

- 撮影日:令和6年7月25日

香川県拠点は、令和6年7月25日、香川県立農業大学校において、担い手養成科2年生6名の学生と技術研修科2名の研修生を対象に出張講座を開催しました。

講座では、「みどりの食料システム戦略」の概要や有機農業の拡大に向けた取組等について説明を行った後、2班に分かれて「香川県で有機農業を広げるために必要なこと」をテーマに生産者側と消費者側双方の立場からグループ討議を行いました。

討議終了後の発表では、「SNSを活用した情報発信により有機農業に対する消費者の認知度を向上させる」、「有機農業への参入促進のために品種改良や効率的な栽培技術を確立する」、「慣行農法との共存のために有機農業に取り組む区域を行政が設定する」など、今後、農業に携わっていく学生らしい様々な提案があり、有機農業を考える良い機会となりました。

第53回放魚祭が小豆島町で開催されました

- 撮影場所:香川県小豆島町

- 撮影日:令和6年7月23日

令和6年7月23日、県民に広く稚魚愛護と水産資源保護思想の普及高揚を図ることを目的として、一般社団法人香川県水産振興協会などが主催する第53回放魚祭が香川県小豆島町で開催されました。

放魚祭の式典は、国民宿舎ふるさと荘において、香川県知事をはじめ県内水産関係者約80名参列のもと開催され、香川県水産振興協会の嶋野会長より「資源管理型漁業の推進と種苗放流事業の継続的実施、海浜清掃や海底清掃などの漁場環境保全活動に積極的に取り組み、美しく豊かな瀬戸内海を次世代につなげるための努力を続けてまいりたい。」と主催者を代表して挨拶がありました。

式典のあと池田港において、炎天下の中、式典出席者と小豆島こどもセンターの園児らが、稚魚(ヒラメ8,000尾、クロメバル2,000尾、タケノコメバル1,000尾)を、大きく育ってほしいとの願いを込めて岸壁に設けた放流台から次々と放流しました。また地元沖合で放流を行うため集まった漁船が大漁旗を掲げ次々に出港していきました。

パネル展「持続可能な農業と私たちにできること~みどりの食料システム戦略~」を開催

- 撮影場所:香川県高松市

- 撮影日:令和6年7月16日

中国四国農政局香川県拠点では、令和6年7月17日(水曜日)から28日(日曜日)の間、高松市中央図書館において、パネル展「持続可能な農業と私たちにできること~みどりの食料システム戦略~」を開催します。

人々の生活や行動が、地球温暖化などの環境に大きな影響を与えています。農業はその環境影響を最も受ける産業のひとつであると同時に、環境に影響を及ぼす側面もあります。

このような中、生産や流通の段階で環境負荷の低減を図るとともに、環境にやさしい農林水産物や食品の消費が広く行われるよう消費者の理解醸成に取り組んでいます。

パネル展では、このみどりの食料システムの考え方をはじめ、様々な情報と私たちにできることを紹介します。是非お立ち寄りください。

【関連URL】

パネル展の詳細はこちらをご覧ください(中国四国農政局ホームページ)

https://www.maff.go.jp/chushi/press/kikaku/240703.html

みどりの食料システム戦略(農林水産省ホームページ)

https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/midori/index.html

みどりの食料システム法(農林水産省ホームページ)

https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/midori/houritsu.html

農福連携による薬用作物栽培の取組

- 撮影場所:香川県高松市

- 撮影日:令和6年7月9日

令和6年7月9日、農福連携による薬用作物栽培に取り組んでいる「ワラビ株式会社(高松市香南町)」及び「社会福祉法人ナザレの村(高松市春日町)」では、暑い日差しの中、薬用作物(甘草)の定植が行われました。

農林水産省では、障害者等が農業分野で活躍することを通じ、自信や生きがいを持って社会参画を実現していく農福連携の取組を推進しています。香川県拠点においても、社会福祉施設と国産の薬用作物栽培振興を推進する栽培業者とのマッチングを行うなど、農福連携の取組を支援しています。

【関連URL】

農福連携(中国四国農政局ホームページ)

https://www.maff.go.jp/chushi/nouson/noufuku/noufuku.html

善通寺産四角スイカ(令和元年6月GI登録産品)の初出荷

- 撮影場所:香川県善通寺市

- 撮影日:令和6年7月3日

令和6年7月3日、JA香川県筆岡集荷場では、「善通寺産四角スイカ」の出荷が始まりました。今年は約400個のスイカが出荷され、主に関東、関西を中心に観賞用として1個10,000円程で販売されます。

四角スイカは、善通寺市の筆岡地区を中心に8つの農家で栽培され、一片が約18センチメートルの立方体形のスイカです。生育途中で専用の鉄枠に入れて四角形に仕上げます。約50年前に産地低迷を打開しようと、付加価値の高いスイカの生産を目的に開発が始まりました。

日本のメディアだけでなく、ドイツのテレビ局も取材に訪れ、「ドイツの人には、値段も形もクレイジーで日本ってすごい、驚きだなと思われます」とのこと。

JA香川県善通寺西瓜部会の山下部会長は「今年の四角スイカは、雨風の影響を大きく受けたが、色や形が良いので、見て夏を感じてほしい」と話していました。

【関連URL】

地理的表示(GI)保護制度(中国四国農政局ホームページ)

https://www.maff.go.jp/chushi/sesaku/kihon/tiriteki.html

6月

株式会社高尾農園との意見交換

- 撮影場所:香川県小豆島町

- 撮影日:令和6年6月21日

令和6年6月21日、中国四国農政局長が小豆島町でオリーブオイルの販売・輸出などに取り組んでいる株式会社高尾農園を訪問し、意見交換を行いました。

栽培しているオリーブは約1,000本、年間約6~7トンの収穫量から約500リットルのオリーブオイルを製造するほか、搾りかすはオリーブ牛の飼料として供給しているそうです。

オリーブオイルの品質は、鮮度と香り、また収穫から搾油までの速さが大きく影響するため、全て手摘みしたオリーブをその日のうちに搾油しているとのこと。収穫等作業には、農村研修者はじめ年間500人ほどのボランティアに手伝っていただいているそうです。

オリーブオイルは、主に国内の専門小売店やフランス料理やイタリア料理のレストランに販売しているほか、フランスやドバイに航空便で輸出。2018年にフランスで開催された品評会「OLIO NUOVO DAYS」に出展したオリーブオイルが最高品質20に選ばれ、国内外から問い合わせが増えてきたそうです。

なお、年間平均的に収益を上げられるよう、アスパラガスをガラスハウス6棟で生産するなど、オリーブ以外の品目の生産にも取り組んでいます。

アスパラガスについては、JAに出荷するほか、オリーブオイルを販売するレストランにも販売しており、品質の良さから大変好評とのことです。

高尾社長は「これからも国際基準に沿った高品質のオリーブオイル作りを目指したい。また、一つの品目を大量に生産することはできないので、4年前から蜂蜜の勉強、昨年はレモンの定植を行っており、来年はライムを定植しようと考えている。新しい技術など、当農園に向くかどうかをよく考えながら、取り入れていきたい。」と抱負を語られていました。

ヤマロク醬油株式会社との意見交換

- 撮影場所:香川県小豆島町

- 撮影日:令和6年6月21日

令和6年6月21日、中国四国農政局長が小豆島町のヤマロク醬油株式会社を訪問し、木桶による醤油造りと輸出の取組みについて意見交換を行いました。

創業150年の同社の歴史ある醤油蔵には、100年以上使用しているものなど89本の木桶が並び、醤油が熟成されています。このうち、毎年30本程度、新たに仕込んでおり、仕込みには、蔵の柱や壁、木桶の表面に付着している乳酸菌と酵母菌が不可欠とのことです。

木桶仕込み醤油は、木桶毎の味が僅かに異なることから、1年~3年物をブレンドして味を均一にした上で、再仕込みを行い、「深いコクとまろやかさ」を追求した「鶴醤(つるびしお)」、うまみ成分の多い丹波黒豆、地元香川県産小麦「さぬきの夢」を使い、「あっさりとしたキレと旨み」のある濃口醤油の「菊醤(きくびしお)」の2商品を製造し、国内販売と輸出を行っています。

特に海外では、木桶仕込み醤油について、一般的な醤油(ソイソース)と差別化を図り、特別な醤油(プレミアムソイソース)、「嗜好品」として販売しているそうです。

5代目となる山本社長は、「全国の木桶仕込み醤油を製造する29社でコンソーシアムを組んでおり、同じ木桶仕込み醤油の各社間で市場を奪い合うのではなく、国内では1%しかない木桶仕込み醤油のシェアを2%に広げること、世界の醬油市場では1%のシェアを獲得することを目指している。各社が競い合うことで、特有の風味をもつ木桶醤油の価値を向上させ、また、木桶づくり職人の育成や、木桶文化の伝承にもつなげていきたい。」と抱負を語られていました。

香川小原紅早生みかん(GI登録産品)の初選果が始まる

- 撮影場所:香川県坂出市

- 撮影日:令和6年6月20日

6月20日、坂出市にあるJA香川県坂出みかん共選場で、JA香川県高松市西部地域温室みかん部会の生産者がハウス栽培した「香川小原紅早生みかん」の初選果が行われました。

平成29年12月に地理的表示保護制度(GI)に登録された「香川小原紅早生みかん」は、香川県オリジナル品種の温州みかんで、果皮が紅く、濃厚な甘みが特徴です。

選果場では翌日の初競りに向け、規格ごとに仕分けされた果実を作業員が手作業で一つひとつ丁寧に箱詰めしていました。

今年の出来についてJA香川県坂出みかん共選場の上原所長に伺ったところ、「温室みかん部会で生産されたみかんは、水分調整等の栽培管理が徹底されているため、酸味と甘味のバランスが非常に良く、例年どおりの高品質なものになりました。」と話してくれました。

【関連URL】

地理的表示保護制度(GI)登録産品一覧

(農林水産省ホームページ)

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/register/index.html

満濃池のゆる抜き

- 撮影場所:香川県まんのう町

- 撮影日:令和6年6月15日

6月15日、貯水量1,540万トンの国内最大級のため池を管理する満濃池土地改良区が主催する恒例の初夏の風物詩「満濃池のゆる抜き」が行われました。

神野(かんの)神社本殿では、満濃池土地改良区黒木理事長はじめ、香川県池田知事や中国四国農政局古賀次長ら多くの関係者らが玉串を捧げ、今年の豊作を祈願しました。

当日の満濃池の貯水率は100パーセントとなっており、満濃池の決壊を防ぐための堤防東詰にある余水吐けからは水があふれていました。正午ちょうどには、取水塔の配水用ハンドルを回して取水栓が抜かれると、堤防下の放水口から、毎秒5トンの恵の水が豪快に轟音とともに勢いよく流れ出し、大勢の見物客から歓声が沸き上がり写真を撮ったりして楽しんでいました。

中讃(2市3町)の田植えシーズンの本格到来を告げました。

ボイセンベリーの収穫

- 撮影場所:香川県三豊市

- 撮影日:令和6年6月14日

ボイセンベリーとは、ブラックベリーとラズベリーを掛け合わせた木いちごの仲間で、ブルーベリーの6倍ものアントシアニンを含み抗酸化作用に優れることから、世界中で注目を浴びています。日本では珍しいボイセンベリーですが、三豊市財田町で栽培されており、現在収穫の最盛期を迎えています。

昨年まで栽培を行ってきたの「大地と語り合う会(三豊市財田町)」では、会員の高齢化に伴い、NPO法人「明日に架ける橋(綾歌郡綾川町)」にボイセンベリー畑と加工施設を承継しました。

この日は障害者就労支援施設の利用者及び職員が収穫作業を行っており、収穫後は瞬間冷凍した後、冷凍果実や果汁などに加工・販売されます。

「大地と語り合う会」の多田代表は、三豊市のボイセンベリーを絶やさないよう長年の栽培経験や勉強会と経て作成された栽培マニュアルを提供し、地域の若者に思いを繋いでいます。

こども園の給食に有機農業者が生産した「たまねぎ」を利用

- 撮影場所:香川県高松市

- 撮影日:令和6年6月12日

令和6年6月12日、有機栽培で生産した野菜を使用した給食が高松市川東こども園ほか市内の4施設で提供されました。園児らはおいしそうに給食を食べていました。

この給食には、有機農業者の畑で収穫された「たまねぎ」を「牛肉の香味焼き」と「たまねぎスープ」の具材として使用しました。このたまねぎは有機農業者グループ「さぬき有機の里」のメンバーの4名(高松市)が栽培したものです。

高松市では、市立保育所・こども園の給食に有機農業者が生産した野菜の利用を目指しており、昨年度の試行実施を受け、今年度は今回を含め5回実施する予定としています。

今回訪問した川東こども園では、地域の女性会の支援を受けて園児自身が園内の敷地内でトマトやピーマンなどを農薬を使用せずに育てており、園児たちも野菜の生育に興味を持つようになったそうです。

川東こども園では、今回の取り組みを園だよりや手紙の掲示で保護者にお知らせすることにより、有機農業への関心を高めてもらうとともに、環境を守ることや地産地消について、家庭内での親子の会話づくりの一助になることを期待しています。

今回の取り組みをコーディネートした高松市こども保育教育課の原さんは、食材の選定だけでなく、「さぬき有機の里」のメンバーと栽培計画段階から打ち合わせを重ねており、「地産地消や食育、環境への配慮といった観点だけでなく、地元の方々との繋がりをより強めるきっかけになれば」と仰っていました。

香川用水通水50周年「水口祭」

- 撮影場所:香川県三豊市

- 撮影日:令和6年6月11日

令和6年6月11日、香川用水記念公園において、先人の遺徳を称えるとともに配水の安全と豊潤を祈願するため、香川用水土地改良区の主催で「水口祭」が開催されました。

「水口(みなくち)」とは、水田に水を引き入れる入口のことを言い、讃岐平野では昔から苗代田の水口に御札や季節の花をお供えして、豊作と豊潤を祈願する風習がありました。

早明浦ダムの水が香川県に最初に姿を見せる香川用水東西分水工を水口に見立てて、毎年6月11日に「水口祭」が斎行されています。

当日は香川県知事や中国四国農政局長、香川用水土地改良区理事長ら関係者が神事に参列し、配水の安全と豊作を祈願して御神酒を水口に捧げると、噴水が勢いよく吹き上がりました。

また、本年は香川用水が通水50周年を迎える節目の年であることから、国営二期事業の竣工並びに香川用水の恩恵と水源地域への感謝の気持ちを新たにするため、公園内に建立された記念碑の除幕式が執り行われました。香川用水は、6月11日から農業用水の取水量が前日までの3倍に増水され、讃岐平野での田植えが本格化します。

小麦の収穫も大詰め

- 撮影場所:香川県綾川町

- 撮影日:令和6年6月5日

麦秋を迎えた讃岐平野では、5月中旬頃のはだか麦から始まった収穫作業も小麦へと移り変わり、いよいよ大詰めを迎えました。この日、綾川町枌所のほ場では、週末の雨予報もあり急ピッチでの収穫作業を行っていました。

香川県産の小麦と言えば、名物さぬきうどん用の製麺に優れた「さぬきの夢」ですが、現在は「さぬきの夢2000」から改良された「さぬきの夢2009」が生産されています。製麺性、麺色、食感、味・香りには優れていますが、製麺時のコシがやや弱く、容積重が軽いという課題があります。

その課題を改善するべく香川県農業試験場で改良のもと、収量性は同等からやや少ないながらも、容積重が重く、タンパク含有率が高く、グルテンの質の改良により従来に比べて麺の適度なコシと良好な製麺性を持つ「さぬきの夢2023」が誕生しました。

令和5年10月30日、国に「さぬきの夢2023」として出願されたことが公表され、今後、原種増殖・種子生産を経て、令和8年秋播(令和9年産)には県内全域で2,500ヘクタールの作付けを目標としており、美味しいさぬきうどんがますます美味しくなると期待されます。

5月

それいけ「にんにくファイターズ」

- 撮影場所:香川県琴平町

- 撮影日:令和6年5月31日

全国3位の生産量を誇る香川県産のにんにく。香川県の主産地である琴平町のほ場でも収穫の最盛期を迎えています。

琴平町は、にんにくの生産の現場に平成18年から町、JA、社会就労センター協議会が連携して農業の障害者雇用にかかるテスト作業を実施した先進的な地域であり、現在も農福連携による植え付け、マルチからの芽出し、収穫作業など人手不足の農家を助ける要的な存在となっています。

認定農業者の森井さんのほ場においても1.2ヘクタールのにんにくを生産しており、この日は出荷調整の作業に追われていました。出荷調整の作業には、季節雇用として現在6人のパートさんが活躍にしており、半径2キロメートル圏内に家のある琴平町在住の小・中学生の子供を持つ子育て世代のお母さん達で、この作業チームは通称「にんにくファイターズ」と呼ばれています。

「にんにくファイターズ」は、奥さんのママ友からスタートし、核家族で子供も幼く、フルタイムでの仕事に行けない専業主婦の隙間時間を活用したパートタイム雇用としており、子供の急病などいつでも休みがとれるように、土・日・祭日を除く朝8時から夕方17時までの間でいつ出勤していつ退勤してもいい自由出退勤を採用する等の優しさのあふれる雇用形態となっています。

森井さんは、「専業農家になって10年経過したが、農福連携支援やにんにくファイターズの活躍ありきの経営。人に恵まれてありがたいと感謝している。」と涙目で語ってくれました。

CAVIC東かがわ・つばさキャビアセンターとの意見交換

- 撮影場所:香川県東かがわ市

- 撮影日:令和6年5月29日

令和6年5月29日、中国四国農政局長が東かがわ市引田町の株式会社CAVIC東かがわ・つばさキャビアセンターを訪問し、意見交換を行いました。

同社は2011年に廃校となった旧引田中学校の体育館と校舎を利用し、チョウザメの養殖とキャビアの加工・販売に取り組んでおり、この東かがわ市以外にも徳島県鳴門市に中間養殖施設を持ち、全体でおよそ12,000尾を飼育しています。

板坂社長は「稚魚の仕入れから採卵までは約7年かかり、その間マイクロチップによる個体管理を行い、豊富な地下水を使用するなど水質管理を徹底しています。当社のキャビアは塩分濃度を3パーセント以下に抑え、まろやかでクリーミィなとろける食感が特徴で、今後も品質にこだわりながら輸出にも積極的に取り組んでいきたい。」と抱負を語られました。

(写真左:中国四国農政局長、中央:板坂社長、右:朝倉地方参事官)

環境にやさしく笑って農業を

- 撮影場所:香川県三豊市

- 撮影日:令和6年5月17日

令和6年5月17日、香川県拠点は三豊市仁尾町の曽根花卉を訪問し、意見交換を行いました。

瀬戸内海の燧灘に面して急斜面が広がっている三豊市仁尾町の片山地区は、一年を通して温暖少雨のため、糖度が高く高品質な「マル曽みかん」の産地として知られています。

曽根花卉は、有機質肥料の施用や機械除草の実施による化学肥料・化学合成農薬の使用低減に取り組み、令和5年度にみどりの食料システム法に基づく香川県環境負荷低減事業活動実施計画の認定を受けています。

また、消費者に環境への負荷の低減が図られた農産物であることを示す「見える化」に昨年度県内で初めてみかんで取り組み、今年度も既に「見える化」の登録を済ませ、取組みを継続しています。

「笑って農業」をコンセプトに取り組む曽根花卉では、温州みかんの他、花卉の栽培や養蜂も行っており、環境に配慮した取組をPRするため、温州みかんのインターネット販売では温室効果ガス削減の等級ラベルを表示して差別化を図るなど、今後も情報発信を行っていきたいと曽根代表は笑顔で語られていました。

讃岐平野に麦秋の訪れ

- 撮影場所:香川県善通寺市

- 撮影日:令和6年5月14日

麦秋を迎えた讃岐平野が黄金色に色づき始めました。

香川県では、古くから水田の裏作として麦の栽培が盛んであり、令和5年産では大麦、小麦、はだか麦合わせて約3,410ヘクタール作付けされており、令和6年産も同程度の作付けと見込まれています。

本年の麦の作柄状況について、農業改良普及センターの方に話を伺ったところ、「早蒔きの影響による倒伏や天候不順による湿害や熟れムラ等が散見され、収量や品質が懸念されるところ。」とのことでした。

撮影日当日には、はだか麦の収穫が始まっており、各地でコンバインの稼働が見られました。今後、5月下旬からは「さぬきうどん」の原料となる小麦(さぬきの夢)の収穫が最盛期を迎えることになります。

ダイシモチは、アミロース含有率の低いもち性のはだか麦で、精白米の約30倍の食物繊維があり、生活習慣病を抑制するとされる水溶性食物繊維(β-グルカン)を多く含んでいます。

善通寺市では、ダイシモチを原料にしたうどんや甘酒の開発のほか地元の高校生が開発したダイシモチチュロスの商品化等で地域の活性化に取り組んでいます。

生米のみを使用したパン、スィーツ

- 撮影場所:香川県高松市

- 撮影日:令和6年5月9日

昨年4月にオープンした香川県産米の生米のみを使用したグルテンゼロのパンの販売店「米男JAPAN」をご紹介します。

店長によると「生米を使用することで小麦粉や米粉で作ったパンとは違うモチモチ感としっとり感があるパン。家族の健康を考えグルテンゼロのお米に可能性を感じ、また米を使用することで少しでも農家の助けになればとの思いから、父親と2人で改良を重ね、品質の高いものにするまでに大変苦労した」とのこと。

また、SDGsの取組として米袋を再生したエコバックも人気商品となっています。

一見強面ですが愛嬌たっぷりの店長が作ったパンとスィーツをぜひ御賞味ください。

※ 写真提供:米男JAPAN

地域で愛され守られたそらまめ「大野豆」

- 撮影場所:香川県高松市

- 撮影日:令和6年5月9日

令和6年1月、新たに地理的表示(GI)保護制度に登録された「大野豆」が登録後初の収穫期を迎えました。

「大野豆」は香川県の伝統野菜である讃岐長莢そらまめで、一般的なそらまめより小粒で皮が薄く柔らかいので皮ごと美味しく食せるのが特徴です。郷土料理である押し抜き寿司の材料や、しょうゆ豆、炒りそらまめ、揚げそらまめなどの加工品の原料として、古くから地元に愛されている産品です。

昭和初期から高松市香川町大野地区で「大野豆」と称して栽培されていましたが、平成以降は品種転換により作付面積が大幅に減少し生産が途絶えかけたところ、地域活性化を目標に大野豆プロジェクトが平成25年に発足し、生産者の育成、種子の保存管理、栽培技術の確立などの取組みにより作付面積が拡大し存続につながりました。

大野豆プロジェクト事務局長の生嶋さんに話を伺ったところ、「本年の作付面積は34アールで発芽が遅く心配であったが、生育は順調で良好だったので収穫量は平年並みの約1トン程度の見込み。5月7日に初収穫した豆84キログラムは学校給食用に提供し、今後6月まで小学5年生の体験学習や地元高校生も参加した収穫作業を行う予定。」とのことでした。

「地理的表示(GI)保護制度」は、その地域ならではの自然的、人文的、社会的な要因の中で育まれてきた品質、社会的評価等の特性を有する産品の名称を、地域の知的財産として保護する制度です。「大野豆」は令和6年1月29日に「香川小原紅早生みかん」、「善通寺産四角スイカ」、「サヌキ白みそ」に次いで県内4例目の登録となり、今後更なる生産拡大と地域活性化が期待されます。

お問合せ先

香川県拠点

〒760-0019 香川県高松市サンポート3番33号

電話:087-883-6500