新潟県拠点フォト・ギャラリー(これまでの取組)

新潟県拠点フォト・ギャラリー(これまでの取組)

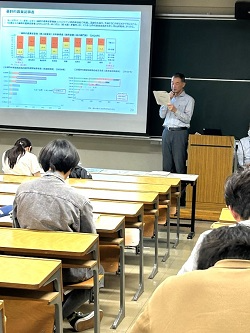

令和7年度農業委員会上越中越地区協議会合同研修会で情報提供を行いました。(令和7年11月20日)

令和7年11月20日(木曜日)、十日町市越後妻有文化ホールで開催された「令和7年度農業委員会上越中越地区協議会合同研修会」に田口地方参事官が講師として出席し、米をめぐる状況として、米の需要見通し及び水稲収穫量調査の見直し等について情報提供後、意見交換を行いました。

情報提供を行う田口地方参事官

研修会会場の様子

長岡大学(長岡市)で講義を行いました。(令和7年11月19日)

令和7年11月19日(水曜日)、長岡大学において寄附講義を行いました。

第一部として田口地方参事官が「我が国の食料安全保障をめぐる情勢及び改正基本法に基づく食料・農業・農村基本計画」と題して、食料の安定供給や輸出の促進、農業の持続的発展と農村振興の必要性等を踏まえ、食料・農業・農村基本計画の意義や今後の方針等について講義を行いました。

また、第二部として北陸農政局企画調整室の担当者が「食料安全保障と私たちの生活~不測の事態に備えた食料備蓄~」というテーマでクイズを交えて講義を行いました。

参加した学生からは、「食料問題を「自分には関係ない」と捉えるのではなく、自らも当事者として向き合うべき課題だと気づかせてくれる貴重な機会となった。」、「地震や大雨などの自然災害が多い日本では食料備蓄がとても重要だと改めて感じた。」等の感想をいただきました。

今回の講義が、学生の皆さんにとって農業や食料備蓄を考えるきっかけとなれば嬉しいです。

我が国の食料安全保障をめぐる情勢

について説明する田口地方参事官

講義の様子

講義の様子

「第65回新潟県施設園芸研究大会」に出席しました。(令和7年11月17日)

令和7年11月17日(月曜日)、田口地方参事官は「第65回新潟県施設園芸研究大会」に出席し、「令和7年度新潟県施設園芸立毛品評会」で「農林水産大臣賞」を受賞した株式会社 千手(品目:いちご)及び「農林水産省農産局長賞」を受賞した中野辰雄様(品目:きゅうり)に表彰状を授与しました。

また、情報提供として「みどりの食料システム戦略」の概要、「見える化」及び「+(プラス)みどり計画」について説明しました。

「農林水産大臣賞」を受賞した

株式会社 千手の田中課長と村山主任

「農林水産省農産局長賞」を受賞した

中野辰雄様のご子息・琢磨様

「第17回フードメッセ in にいがた2025」が開催されました。(令和7年11月12日~14日)

令和7年11月12日(水曜日)から14日(金曜日)に、朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンターで食の見本市「第17回フードメッセinにいがた2025」が開催されました。

初日のオープニングセレモニーに田口地方参事官が出席し、テープカットを行いました。その後、会議場内のブースを視察し意見交換等を行いました。

イベントでは新潟県を中心に、県内外から食品事業者をはじめとした409事業者が出展し、3日間で12,226名の来場者が会場を訪れ、出展者は地域特産を使った特色ある商品などの魅力ある自社商品を来場者にPRし、各所で商談等が行われていました。

テープカットの様子

会場の様子

令和7年度新潟県農業委員会大会に出席しました。(令和7年11月5日)

令和7年11月5日(水曜日)、朱鷺メッセで開催された「令和7年度新潟県農業委員会大会」に田口地方参事官が来賓として出席し、農地行政、農地利用の最適化の推進に対する御協力等への敬意を表して北陸農政局長祝辞を代読しました。

北陸農政局長祝辞を代読する

田口地方参事官

農業委員会大会 会場の様子

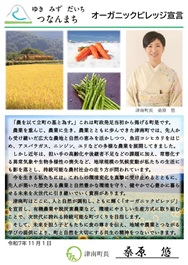

津南町オーガニックビレッジ宣言セレモニーに出席しました。(令和7年11月1日)

令和7年11月1日(土曜日)、「にいがたオーガニックフェスタ in 津南町」で開催された「津南町オーガニックビレッジ宣言セレモニー」に田口地方参事官が出席し祝辞を述べました。

有機農業や脱炭素農業など、環境にやさしい生産方式に取り組み、次世代に誇れる持続可能な町づくりに期待します。

津南町オーガニックビレッジ宣言書

記念撮影

スマート農業技術活用促進法に基づく生産方式革新実施計画認定証の授与を行いました。(令和7年10月9日)

令和7年10月9日(木曜日)、田口地方参事官が株式会社アグリサービスカンパニーを訪問し、「スマート農業技術活用促進法に基づく生産方式革新実施計画」認定証の授与を行いました。

株式会社アグリサービスカンパニー 大倉代表取締役からは、「今後、大区画化、面積拡大のために、少ない人員で効率的に作業できるようスマート農業技術を活用していきたい」旨、お話がありました。

田口地方参事官(写真左)と

授与後の記念撮影

株式会社アグリサービスカンパニー

大倉代表取締役

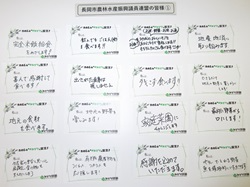

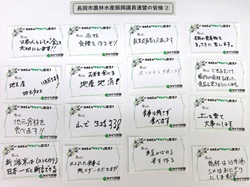

長岡市農林水産振興議連勉強会・情報交換会に出席しました。(令和7年9月5日)

令和7年9月5日(金曜日)、「長岡市農林水産振興議連勉強会・情報交換会」に田口地方参事官等が出席し、米穀の需給及び価格の安定の仕組み、今般の米価高騰の要因や対応の検証及び水稲収穫量調査の課題と見直しの方向性について説明し、意見交換を行うとともに、情報提供として、「+みどり計画」について説明を行いました。

議員の皆様には、「+みどり計画」の一環である、わたしの「+みどり宣言」をカードに記入していただき、各自名刺入れ等での持参をお願いしました。

このカードをきっかけに、「+みどり計画」の広がりを期待しています。

意見交換をする田口地方参事官

長岡市農林水産振興議連の皆様

新潟県農業経営者協会農政懇談会及び定例総会に出席しました。(令和7年8月1日)

令和7年8月1日(金曜日)、「新潟県農業経営者協会農政懇談会」及び「第57回同会定例総会」に田口地方参事官が出席し、経営者からの経営課題等について意見交換を行うとともに、定例総会において、祝辞を述べました。

懇談会では、食料・農業・農村の未来を築くためには、生産者、農業経営者、食品事業者、消費者の皆さまなど、食料システム関係者の相互理解とお力添えを賜りますよう、お願いしました。

意見交換の様子

祝辞を述べる田口地方参事官

阿賀野市オーガニックビレッジ宣言セレモニーに出席しました。(令和7年7月20日)

令和7年7月20日(日曜日)、「にいがたオーガニックフェスタin道の駅あがの」で開催された

「阿賀野市オーガニックビレッジ宣言セレモニー」に出席し祝辞を述べました。

次世代へ引き継げる環境に配慮した農業の推進に期待します。

阿賀野市オーガニックビレッジ宣言

記念撮影

国庫帰属した農地の管理情報収集業務を行いました。(令和7年7月8日)

令和7年7月8日(火曜日)、新潟県拠点の担当者が、相続土地国庫帰属法に基づき国庫帰属した農地の管理状況について現地確認業務を行いました。

現地確認を行う担当者の様子

国庫帰属した農地等の一部

新潟県稲作経営者会議理事会において情報提供を行いました。(令和7年6月19日)

令和7年6月19日(木曜日)、新潟県稲作経営者会議理事会に出席し「みどりの食料システム戦略」や北陸農政局が行っている環境にやさしい農業・食料消費を進めるための「+みどり計画」について情報提供を行いました。

理事の皆様には、「+みどり計画」の一環である、わたしの「+みどり宣言」をカードに記載していただき、各自名刺入れ等での持参をお願いしました。

名刺交換の際、このカードをきっかけに、「+みどり計画」の広がりを期待しています。

情報提供の様子

新潟県稲作経営者会議理事会の皆様

わたしの「+みどり宣言」

貝沼会長の「+みどり宣言」

敬和学園大学(新発田市)で講義を行いました。(令和7年6月16日)

令和7年6月16日(月曜日)、敬和学園大学において、田口地方参事官が「我が国の食料安全保障をめぐる情勢及び改正基本法に基づく食料・農業・農村基本計画」と題して、食料の安定供給、農林水産物・食品の輸出促進、食品アクセスの確保、農業の持続的発展と農村振興の必要性を踏まえ、食料・農業・農村基本計画の意義や今後の方針等について講義を行いました。

参加した学生からは、「若者が興味を持ってくれる政策を実現していくことが重要だと感じた。」「農家の方々を支えるため、できるだけ国産のものを消費しようと思った。」等の感想をいただきました。

今回の講義が、学生の皆さんにとって食や農業を考えるきっかけとなれば嬉しいです。

食料・農業・農村基本計画について

説明する田口地方参事官

講義の様子

新潟県農業改良クラブ連盟の役員と意見交換を行いました。(令和7年6月10日)

令和7年6月10日(火曜日)、新潟県農業改良クラブ連盟の役員3名が当拠点に来訪され、意見交換を行いました。

田口地方参事官から、若手農業者の方々の先進的な取組事例の横展開を図るとともに、皆さんが抱える課題を共に解決していきたいとの挨拶後、役員から、異なる地域農業の活性化等につなげる想いが述べられました。

意見交換の様子

農村関係人口の創出について

質問する田口地方参事官

令和7年度新潟県農業再生協議会通常総会に出席しました。(令和7年6月2日)

令和7年6月2日(月曜日)、令和7年度新潟県農業再生協議会通常総会に田口地方参事官がオブザーバーとして出席し、全国の主食用米の販売数量・価格の推移や、水田における作付意向等について情報提供を行いました。

協議会では、新潟県から新潟県水田収益力強化ビジョンについて説明があり、主食用・非主食用米を合わせた米全体での需要拡大と、生産者の所得最大化に向けた取組を推進するという目標が掲げられました。

情報提供を行う田口地方参事官

「令和7年度農産物検査員育成研修開校式」に出席しました。(令和7年5月28日)

令和7年5月28日(水曜日)、新潟木材会館において、新潟県農産物検査員育成協議会が主催する「令和7年度農産物検査員育成研修基礎課程」の開校式が行われ、田口地方参事官が来賓として出席し祝辞を述べました。

なお、令和7年度農産物検査員育成研修基礎課程は、5月28日(水曜日)~29日(木曜日)の2日間行われ、20名の研修生が参加しました。

祝辞を述べる田口地方参事官

開校式の様子

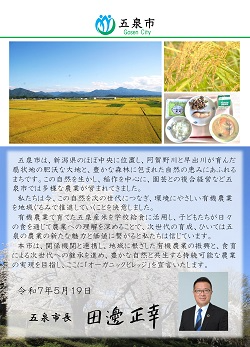

五泉市オーガニックビレッジ宣言セレモニーに出席しました。(令和7年5月19日)

令和7年5月19日(月曜日)、田口地方参事官は、五泉市オーガニックビレッジ宣言セレモニーに出席し祝辞を述べました。

環境にやさしい有機農業の推進により、地域に根ざした有機農業の振興に繋がることを期待します。

五泉市オーガニックビレッジ宣言書

祝辞を述べる田口地方参事官

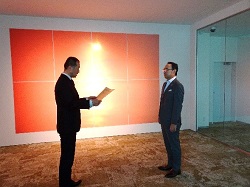

「第1回みどり戦略学生チャレンジ北陸大会」の取組における表彰状を授与しました。(令和7年2月25日)

令和7年2月25日(火曜日)、田口地方参事官は「第1回みどり戦略学生チャレンジ北陸大会」の取組において、「サステナ未来賞」及び「リスペクト賞」を受賞した新潟県立高田農業高等学校に表彰状を授与しました。

意見交換では、「1年間取り組んできた活動が認められ、賞を受賞したことは達成感や今後のモチベーションの向上につながった。」と感想がありました。

この度の受賞が、さらに深化した取り組みに繋がれば大変うれしいです。

賞状授与の様子

生徒の皆さんとの記念撮影

意見交換の様子

JAグループ需要に応じた新潟米推進集会に出席しました。(令和7年2月4日)

令和7年2月4日(火曜日)、田口地方参事官が「令和6年度JAグループ新潟 需要に応じた新潟米推進集会」に出席し、「令和7年産に向けた水田農業の取組方針」等の情報提供を行いました。

情報提供を行う田口地方参事官

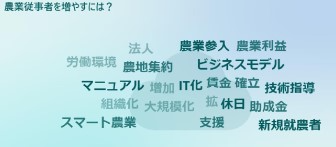

新潟県農業大学校で、「食料・農業・農村基本法の改正について」講義を行いました。(令和6年12月12日)

令和6年12月12日(木曜日)、新潟県農業大学校の農業施策論の講義において、田口地方参事官が「食料・農業・農村基本法の改正について」を説明しました。講義では、基幹的農業従事者のうち、60歳以上の者が約80%を占めている中で、「農業従事者を増やすための方策」について学生と意見交換を行いました。学生からは、「労働環境や就労条件の改善」、「新規参入者への助成金制度の拡充」、「若者へスマート農業の魅力を伝えるプロモーション活動」などの意見がありました。

今回の講義が、皆さんの意識、行動変容につながるきっかけとなれば嬉しいです。

講演する田口地方参事官

聴講する学生

主な学生の意見

株式会社 麓(津南町)を訪問し、意見交換を行いました。(令和6年12月3日)

令和6年12月3日(火曜日)、津南町の株式会社 麓(ろく) 瀧澤 武士 取締役と意見交換を行いました。

株式会社 麓は、平成31年1月に畑違い(農業、土木業、製造業)の仲間3人が得意分野を持ち寄って設立し、急成長している会社です。コメや野菜の生産をメインとして6次産業化にも取り組み、にんじんなどを使った加工品の開発や飲食施設の経営、独自ルートでの卸売事業など多岐に渡っています。

今後は、SDGsを意識した雪室貯蔵施設、作業エリア、加工エリア、飲食エリアまで網羅した効率のよい事業整備を目指しているそうです。

「町の基幹産業で雇用を生む」という当初からの目的意識を、より具現化できることを期待しています。

意見交換の様子

瀧澤取締役(左)から施設の

説明を受ける田口地方参事官

長岡大学(長岡市)で講義を行いました。(令和6年11月20日)

令和6年11月20日(水曜日)、長岡大学において寄附講義を行いました。

第一部として田口地方参事官が、「食料・農業・農村基本法の検証・見直しについて」と題して講義を行い、日本の食料事情や輸出入及び日本の農業と課題等について説明し、それを踏まえた最近の施策などを紹介しました。

また、第二部として北陸農政局企画調整室担当者が、「食料安全保障と私たちの生活~不測の事態に備えた食料備蓄~」 というテーマでグループワーク形式の講義を行いました。

今回の講義が、皆さんにとって農業政策や災害に備えた食料備蓄を考えるきっかけとなれば嬉しいです。

日本の食料事情等について

講義する田口地方参事官

食料備蓄に関する

グループワークの様子

「第16回フードメッセinにいがた2024」が開催されました。(令和6年11月6日~8日)

令和6年11月6日(水曜日)から8日(金曜日)に、朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンターで食の見本市「第16回フードメッセinにいがた2024」が開催されました。

初日のオープニングセレモニーに田口地方参事官が出席し、テープカットを行いました。

イベントでは新潟県を中心に、県内外から食品事業者をはじめとした423事業者が出展し、地域特産を使った特色ある商品など、魅力ある自社商品を来場者にPRし、各所で商談が行われていました。

テープカットの様子

会場の様子

日本政策金融公庫新潟支店との業務推進会議を開催しました。(令和6年11月6日)

令和6年11月6日(水曜日)、北陸農政局新潟県拠点において、日本政策金融公庫新潟支店と業務推進会議を開催しました。

会議では、新潟県拠点から「みどりの食料システム戦略の推進」、「米に関するマンスリーレポート」などについて情報提供を行うとともに、農林水産業発展への引き続きの協力や、継続的に会議を開催し情報交換を行うことを確認しました。

業務推進会議の様子

令和6年能登半島地震における大臣感謝状を贈呈しました(越後製菓株式会社)。(令和6年8月7日)

令和6年8月7日(水曜日)、越後製菓株式会社 吉原 忠彦 代表取締役社長に対し、田口地方参事官から令和6年能登半島地震における農林水産大臣感謝状を贈呈しました。

同社は、令和6年能登半島地震において、被災地へ自社で製造したパックご飯を提供し、食料支援において多大な貢献をされました。

吉原社長は、「今までの災害食は乾パンなどが定番であったが、やはり温かくおいしいご飯が食べられたら、被災者の方も嬉しいと思う。地震が起きないのが一番良いが、今後も当社に協力できることがあれば協力させていただく。」と、お話しされました。

感謝状贈呈の様子

田口地方参事官(左)、

吉原代表取締役社長(右)

令和6年能登半島地震における大臣感謝状を贈呈しました(サトウ食品株式会社)。(令和6年8月6日)

令和6年8月6日(火曜日)、サトウ食品株式会社 佐藤 元 代表取締役社長に対し、田口地方参事官から令和6年能登半島地震における農林水産大臣感謝状を贈呈しました。

同社は、令和6年能登半島地震において、被災地へ自社で製造したパックご飯を提供し、食料支援において多大な貢献をされました。

佐藤社長は、「阪神淡路大震災から初動が大切であると認識している。今回の能登半島地震では、行政や関係機関等との日頃のコミュニケーションにより、素早く連携することで、ご依頼のあった日のうちに被災地に発送することができて良かった。」と、お話しされました。

感謝状贈呈の様子

田口地方参事官(左)、

佐藤代表取締役社長(右)

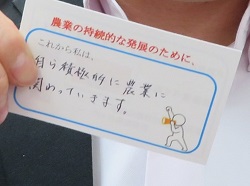

農業3団体との勉強会・意見交換会に参加しました。(令和6年6月26日)

令和6年6月26日(水曜日)、新潟市役所において「農業3団体(JA、農業委員会、土地改良区)との勉強会・意見交換会」が開催されました。

勉強会では、田口地方参事官が食料・農業・農村基本法の改正の背景、概要、新潟県内の動き等について説明をしました。

また、参加された皆様に、農業の持続的な発展のために、「これから私は、何ができるか」について宣言カードに記載していただき、「自ら積極的に農業に関わっていきます」、「さらなる地産地消に努め、地元農産物を広報します」、「農福連携事業を促進します」等の宣言がありました。

宣言いただいた意向・行動が、着実に実現されることで、農業の持続的な発展につながることを期待します。

勉強会にて説明する田口地方参事官

記載いただいた宣言カード

敬和学園大学(新発田市)で講義を行いました。(令和6年6月17日)

令和6年6月17日(月曜日)、敬和学園大学において、田口地方参事官が、「これからの農林水産業における政策について」と題して講義を行いました。

日本の食料事情や、日本の農業と課題等について説明をし、食料自給率については、「おにぎり」を中心に「国産食材だけで作ったら何が足りないか、一方で、国産食材限定の新潟県オリジナルおにぎりを作るとしたら?」といったワークに取り組んでもらいました。

今回の講義が、皆さんにとって身近なところから食や農業を考えるきっかけとなれば嬉しいです。

聴講する学生

日本の食料事情等について

講義する田口地方参事官

令和5年度「飼料用米多収日本一」における北陸農政局長賞の表彰状を授与しました。(令和6年5月29日)

令和6年5月29日(水曜日)、北陸農政局長賞を受賞された大沼生産組合 組合長 金安秀雄氏(長岡市)及び渡邉忠雄氏(阿賀野市)に対し、表彰状を授与しました。

令和5年においては、記録的な高温・少雨の中にあっても、日頃の努力が実を結び、好成績につながりました。金安氏は、「この賞を糧に、関係者の指導を受けながらさらに多収を目指す。」と述べられ、渡邉氏は、「自分一人だけの力ではなく、関係者の指導・協力の賜物。将来を見据えた営農に取り組む。」と述べられました。

お二方の益々のご発展とご健勝を祈念するとともに、引き続き地域の模範としてのご活躍を願っております。

大沼生産組合の皆さん、

後列右:田口地方参事官

左から:田口地方参事官、渡邉忠雄氏、

加藤阿賀野市長

農業委員会上越・中越協議会研修会で講演を行いました。(令和6年3月19日)

令和6年3月19日(火曜日)、十日町市で開催された農業委員会上越・中越協議会研修会で、福井地方参事官が「食をめぐる環境の変化と地域での新たな取組」をテーマに講演を行いました。前半は、食をめぐる環境の変化と食料・農業・農村基本法の検証・見直しについて説明を行い、後半は、こうした環境変化を踏まえた新潟県内の新たな取組を紹介しました。

研修会には上越・中越地域の農業委員234名が参加し、熱心に講演に耳を傾けていただきました。紹介した事例について自分の地域で取り組めるかとの質問が出るなど、講演の内容に関心を持っていただけたものと思います。

会場の様子

講演を行う福井地方参事官

令和5年度北陸農政局農山漁村男女共同参画優良事例表彰式を開催しました。(令和6年3月13日)

令和6年3月13日(水曜日)、新潟県拠点において、農林水産分野での女性活躍の優良事例として、阿賀野市の脇坂裕一・よしみ御夫妻に表彰状を授与しました。

お二人は、エディブルフラワー(食用花)を中心に花きの生産・販売に取り組まれてきました。

お互いの得意分野やアイデアを活かし、インターンシップの受入れや加工品の開発・販売、農福連携や輸出など、様々な取組に挑戦するとともに、子育て中の方も含め多くの女性社員を雇用し、活躍の場を提供されてきました。地域農業の振興に貢献する男女共同参画を長年にわたり実践されています。お二人のご活躍をきっかけとして県内各地で男女共同参画の取組がさらに広がることを願っています。

賞状授与の様子

満面の笑顔です(表彰式後の記念撮影で)

沢山の貴重な経験談をお話いただき

ありがとうございました

新潟市で地域計画について講演を行いました。(令和6年3月8日)

令和6年3月8日(金曜日)、新潟市主催の「地域計画策定に関わる意見交換会」で、地域計画を策定する目的・意義について、指導農業士、関係団体職員、農村地域活性化アドバイザー等に向けて福井地方参事官が講演を行いました。

講演後には、市内各地域の指導農業士による意見交換が行われ、「地域計画を通じ持続可能な農業としたい。」「地域農業の中堅として世代間を繋ぐ役割を担って行きたい。」など、各地域の事情も踏まえた地域計画への意見や思いについて、活発な意見交換が行われました。

講演を行う福井地方参事官

講演に聴き入る参加者

新潟県農業大学校でみどり戦略について講演を行いました。(令和6年3月5日)

令和6年3月5日(火曜日)、新潟県農業大学校園芸経営科1年生の皆さんを対象に、「みどりの食料システム戦略」をテーマとした講演を行いました。

講演では、みどり戦略策定の背景と戦略の概要、園芸における環境負荷低減の方法、県内外での取組事例など、制度から実態まで、みどり戦略について幅広く紹介しました。

また、県内で実際に有機農業に取り組む2名の方から、栽培や販売の現状や課題、有機農業への想いについての講演も行われました。

今回の講演が農業大学校の皆さんが将来園芸農業に携わるときに、環境に配慮した経営に取り組む一助となれば嬉しいです!

いただいた感想の一部を紹介します。

・今まで、農業は自然に優しいと思っていたが実は環境に負荷を与えていると知って驚いた。

・有機栽培を広めるには、生産者だけでなく消費者の意識が変わるようアピールしていかなければいけないと感じた。

・環境負荷低減活動計画を認定された場合の税制優遇は、今後自分の農業の方向性を決める上で参考にしたいと思った。

みどり戦略について説明

新潟県内の取組事例を紹介

令和5年度新潟西部農業を語る会で講演を行いました。(令和6年2月7日)

令和6年2月7日(水曜日)、新潟西部指導農業士会が主催した令和5年度新潟西部農業を語る会で「農業で地域をトルネードしよう~農と食を生かした『楽しい』地域おこし~」をテーマに、福井地方参事官が講演を行いました。

講演では、福井地方参事官が以前副市長をしていた、鹿児島県鹿屋市の地域活性化の取組(豚ばら丼、カンパチダンス等)を紹介し、一次産業を中心に、地域にあるもの、良さを活用し、地域のさまざまな人を巻き込んで(トルネードして)楽しく参加していくことが地域おこしには大切であることを伝えました。

出席者からは、「新潟市民は、情報発信が苦手なので、地域を巻き込んで興味を持ってもらう取組が参考になった。」「農業法人で経営分析する際、社内だけの意見ではマンネリになるため、社外のさまざまな意見を取り入れていくことが大事と思った。」との感想をいただきました。

講演会の様子

講演を行う福井地方参事官

「第15回フードメッセinにいがた2023」が開催されました。(令和5年11月8日~10日)

令和5年11月8日(水曜日)から10日(金曜日)に、朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンターで食の見本市「第15回フードメッセinにいがた2023」が開催されました。

イベントでは新潟県を中心に県内外から食品事業者をはじめとした488の事業者がブースを出展し、特色ある地域産品を使った商品など、自社商品の魅力や特徴を来場者にPRし、各所で商談が行われていました。新潟県拠点職員も会場内のブースを視察し出店者からお話を伺ってまいりました。

11月8日には、福井地方参事官がオープニングセレモニーに出席し、テープカットを行い、その後のセミナーでは米(コメ)ンテーターを務め、新潟での米の生産状況や米を活かした地域振興の取組を紹介し、パネラーとして招かれた新潟農業士会の山倉慎二さん、金子健斗さんと新潟米の新しい生産技術や国内外でのPRなどのイノベーションの取組について対談しました。

セミナーには会場の席に座れないほどの人が集まり、最後はみんなで「ライスペクト!」(rice+respect)で締めくくりました。

テープカットの様子

会場の様子

セミナーの様子

魚沼暮らしコーディネーターと意見交換を行いました。(令和5年10月24日)

令和5年10月24日(火曜日)、魚沼市北部庁舎において、福井地方参事官が魚沼暮らしコーディネーターの島田久美子さんと意見交換を行いました。

島田さんは、2013年に埼玉県からかやぶき屋根の修復インターンで魚沼市に来て以来、魚沼の暮らしが気に入り、地域おこし協力隊を経て、2018年に魚沼暮らしコーディネーターとして独立しました。

魚沼暮らしコーディネーターは、魚沼に人を呼び込むコンシェルジュのような役割で、魚沼市移住定住ポータルサイト(結魚沼)で地域情報を発信するほか、地方への移住希望者の集まるイベントで魚沼市への移住を働きかけ相談を受けるなどの取組をしています。

また、現在は魚沼市の集落支援員として、地域のこれからについての話合いや地域運営組織の運営をサポートする業務等も担っています。

移住経験者だからこその視点を生かし、移住希望者の支援と地域の活性化に大きく貢献されており、島田さんのような地域の中と外を結び付けてくれる方の存在は、地域にとって大変貴重な宝物だと感じました。

今後の取組について島田さんは、「移住者は意外と横のつながりが弱く、そこをつなげる役割を担っていければ」と話しています。

島田さんが結ぶ移住者と地域の人たちのつながり、移住者同士のつながりが、中山間地域・農村地域に新しい活力をもたらしてくれることを願っています。

魚沼暮らしコーディネーターの島田久美子さん

意見交換の様子

新潟経営大学で講演を行いました。(令和5年9月27日)

令和5年9月27日(水曜日)、新潟経営大学において、福井地方参事官が、一次産業や食を活かした「楽しい」地域活性化について講演を行いました。

経営情報学部の「農業ビジネス論」のひとコマとしてお呼びいただいたものですが、加茂市役所の後援の下、学生だけでなく地域の皆さんにも公開する形で行われ、当日は農業者や商工関係者も含め約60名の方が来場されました。

進行を手伝ってくれた市役所職員さんの軽快な「ツッコミ」の効果もあり、笑いの絶えない楽しい講演となりました。

熱弁を振るう福井地方参事官

熱心に聞き入る聴講者の皆さん

講演終了後に記念撮影(お決まり?になりつつあるポーズで)

市町村農業委員会代表者研修会で講演を行いました。(令和5年8月23日)

令和5年8月23日(水曜日)、新潟市江南区文化会館で開催された市町村農業委員会代表者研修会で、新潟県農林水産部による「地域計画の策定について」の説明に続き、福井地方参事官から「食料・農業・農村基本法の検証・見直しについて」の講演を行いました。併せて講演終盤に、新潟県内の農業の動きや新潟県拠点の活動を紹介しました。

会場を埋め尽くす約260人の出席者とWeb参加者約120人をあわせ、県内各市町村の多数の農業委員の皆さんに話を聴いていただきました。出席者の皆さんは、一様に真剣な眼差しで聞き入っていました。

新潟県全域から集まった農業委員の皆さん

熱弁を振るう福井地方参事官

“牛乳を飲モー!” “牛乳を飲モー!” “牛乳を飲モー!”(令和5年8月21日)

令和5年8月21日(月曜日)、新潟県産牛乳の消費拡大に向けた緊急特別集会に出席しました。集会には、酪農家、乳業者、販売者等125名が出席し、また多くの報道関係者が取材に訪れていました。

集会では、原材料費及び飼料費の高騰、飲用需要の低迷などで厳しい経営環境にある酪農家、乳業者、販売者が一堂に会し、それぞれの現状を訴えるとともに、皆が一丸となって、牛乳乳製品の消費拡大をPRしていくことや、耕畜連携で国産飼料の利用を増やし生産基盤を強化することを確認しました。福井地方参事官からは、国も食の安全保障の観点から、国産飼料の増産を支援していくことをお伝えしました。

集会の最後には、出席者全員で“牛乳を飲モー!”を三唱しました。8月に牛乳乳製品の小売価格が値上げされたため、牛乳乳製品の需要が落ち込むことが予想されますが、牛乳生産をめぐる厳しい状況へのご理解と、消費拡大にご協力よろしくお願い致します。

新潟県産牛乳

大勢の取材陣

挨拶をする福井地方参事官

全員で“牛乳を飲モー!”三唱

“牛乳を飲モー!”

新潟食料農業大学の学生と意見交換を行いました。(令和5年8月9日)

令和5年8月9日(水曜日)、新潟食料農業大学の学生と食料・農業・農村基本法(以下、「基本法」)の検証・見直しをテーマに意見交換を行いました。

新潟食料農業大学は、食と農とビジネスを一体的に学ぶ「食」の総合大学として、全国から、さらには海外からも学生を受け入れています。

まず福井地方参事官から基本法の検証・見直しの状況について説明したあと、学生の皆さんから、農政に関するご質問・意見を伺いました。(主な意見は以下のとおり)

学生の皆さんが、日ごろから真剣に食や農に向き合われていることが伝わってきました。いただいたご意見は省内に報告・共有し、基本法の検証・見直しに活かしていきたいと思います。

新潟食料農業大学の皆さん、夏休み期間中にもかかわらずご参加いただき、ありがとうございました。基本法の検証・見直しについては、今後も県内各地に出向き、検討状況のご説明や意見交換を行ってまいります。

(学生の皆さんからの主な意見)

〇スマート農業を広げるには、機械が高価なうえに運転技術の習得費用も高額なのがネック。ドローンの技術習得経費の支援が必要。

〇法人化を進めても畦畔管理など法人だけでは対応できない。集落の人口を維持できないと結局農業も続けられない。

〇コストが上がる中で農業所得を確保するには農産物価格を上げていく仕組みが必要。

〇自然災害が増えている中で、海外へ輸出できるだけのロットを確保できるのか。

〇集落営農が法人になることで、農村との関係が損なわれるのではないか。

〇インドネシアでは、トウガラシの栽培キットを各家庭に配り、農業を身近に感じてもらう活動をしている。

基本法の検証・見直しの説明

学生との意見交換

岩塚製菓の工場を見学し、意見交換を行いました。(令和5年7月27日)

令和5年7月27日(木曜日)、岩塚製菓株式会社の米菓製造工場を見学し、意見交換を行いました。

岩塚製菓は、長岡市に本社を置く創業76年の米菓メーカーです。「農産物の加工品は原料より良いものはできない。だから、良い原料を使用しなくてはならない。」との考えから、米菓生地の原料として国産米を100%使用しています。また、新潟県内の農家と、もち米の契約栽培にも取り組んでいます。

せんべい工場では、米の風味が感じられるよう鮮度の良い原料を使いたいとのこだわりから、米を精米の状態で仕入れ、自社で製粉を行っているそうです。一方、おかき・あられの工場では、もち米を洗って蒸すところから製造工程が始まっており、生地の原料となる餅の「つき方」にも工夫がこらされていました。

また、せんべいを焼く工程では、異なる温度で3段階に分けて焼くことで、見た目も良く味も美味しいせんべいが出来上がるとのこと。工場内には焼き上がったせんべいのおいしそうな香りが漂っていました。

岩塚製菓の、お客様に喜ばれる米菓を作りたいという思いと、そのための原材料や製造方法へのこだわりに触れることができ、大変勉強になりました。農家の皆さんにもこうした企業の取組を伝えていきたいと思います。

工場内設備の説明

焼き上げ前の生地の説明

黒豆せんべいの焼き上がりの様子

JAえちご上越(柄山そば生産組合)の農福連携の取組を伺いました。(令和5年7月21日)

令和5年7月21日(金曜日)、JAえちご上越の農福連携によるヨモギ栽培の取組について、お話を伺いました。

JAえちご上越では、地元の食品企業から地元産のヨモギを提供してほしいとの依頼を受け、地域の生産者と福祉施設をコーディネートして、農福連携でヨモギの出荷に取り組んでいます。

ヨモギの栽培・収穫は、これまでも、地域の営農組織である「柄山そば生産組合」が、棚田の畔や耕作放棄地を活用して取り組んでいましたが、ヨモギの出荷には、茎から葉をはずす作業(葉こき)に手間がかかることが課題となっていました。

このため、今年から新たな取組として、地域の福祉施設(みやじまの里 清心荘と板倉ふれあい工房)に、葉こきの作業を委託することにしました。

この地域では、かつては、夏休みの宿題としてヨモギを集め学校に提出し教育資金に充てる習慣があったそうで、デイサービスを利用される高齢者の皆さんは子どもの頃を懐かしみながら生き生きと作業に取り組んでいるそうです。その手慣れた作業の速さには施設の職員さんも驚いているとのこと。

また、障がい者就労支援事業所の板倉ふれあい工房での葉こき作業では、高齢者が障がい者の方に作業のコツを教えるなど、ヨモギを通じた交流も図られているそうです。

ヨモギの生産を依頼している食品企業さんも含め、関係するみんなが少しずつ幸せな気持ちになれる、素敵な取組だと思いました。ヨモギを通じて地域に笑顔が広がっていくことを楽しみにしています。

意見交換の様子

ヨモギほ場の視察

新潟市の女性農業者と意見交換を行いました。(令和5年7月19日)

令和5年7月19日(水曜日)、新潟市の女性農業者グループ「キラキラ農Life」と食料・農業・農村基本法(以下、「基本法」)の検証・見直しをテーマに意見交換を行いました。

「キラキラ農Life」は、新潟市と近郊の女性農業者で組織されたグループで、グループ内で交流会や研修会を開催し、女性農業者のつながり作り、知識・技術向上の場となっています。今回は、水稲・園芸・酪農・養蜂・6次産業化に取り組んでいる方々に参加していただきました。

基本法の検証・見直しの状況について説明したのち、日ごろ農業に取り組む上で感じている悩みや課題について意見交換会を行いました。

有機栽培を取り組む上で生じている課題や、地域の子どもたちにより深く食育を学んでもらう方法などについて意見が飛び交い、新しいことに積極的に挑戦しようとしている方が多い印象を受けました。

今後も県内各地に出向いて基本法の検証・見直しに関して説明をさせていただき、ご意見を伺ってまいります。

意見交換の様子

基本法について説明

上越市の女性農業者と意見交換を行いました。(令和5年6月27日)

令和5年6月27日(火曜日)、上越市の女性農業者グループ「Fun farming 上越」と食料・農業・農村基本法(以下、「基本法」)の検証・見直しをテーマに意見交換を行いました。

「Fun farming 上越」とは、上越市の女性農業者で組織されたグループで、定期的にグループ内で交流会や研修会を開催し、女性農業者のつながり作り、知識・技術向上の場となっています。今回は、「Fun farming 上越」のメンバーが営む米粉パン専門カフェベーカリー「ごぱん屋カフェ COME & CO.(コメコ)」を会場としてお借りし、皆さんとお話してきました。

意見交換会では、基本法の検証・見直しの状況について説明しながら、皆さんが日頃農業に取り組む中で感じていることを幅広くお聞かせいただきました。農林水産施策に関する意見にとどまらず、参加者間での質問、情報交換など、時間を忘れてたくさんの話題が飛び交う楽しい意見交換の場となりました。

今後も県内各地に出向き、基本法の検証・見直しに関して説明をさせていただき、ご意見を伺ってまいります。

意見交換の様子

新潟市役所の職員研修で講師をさせていただきました。(令和5年6月26日)

令和5年6月26日(月曜日)、新潟市役所(秋葉区)の職員研修で、福井地方参事官が講師をさせていただきました。

第一部で、地方参事官が過去に取り組んだ楽しい地域活性化の事例をおもしろおかしく講演したあと、第二部では、「秋葉区の地域資源を生かした婚活」をテーマにグループワークを行いました。異分野の地域資源を掛け合わせたり、様々な関係者をトルネードするなど、楽しいアイディアがどんどん出されて盛り上がりました。

参加した皆さんからは「公務員でも面白いことがやれる!と思えた」「地域の可能性を職員間で共有できた」「普段話さない職員と話せた」などの感想をいただきました。

幅広い分野の職員さんに参加していただき、私たちにとってもいい経験になりました。ありがとうございました。

第一部(講演)の様子

第二部(グループワーク)の様子

令和4年度北陸農政局農山漁村男女共同参画優良事例表彰式を開催しました。(令和5年3月10日)

令和5年3月10日(金曜日)、新潟県三条地域振興局において、農林水産分野での女性活躍の優良事例として、燕市の小杉愛氏に表彰状を授与しました。

小杉氏は、これまでJA女性部(旧燕地区)の部長やJA園芸部会(旧燕地区)の部会長を歴任され、自園においては、「笑顔の実る農園」を目指して、「畑の朝カフェ」や「収穫祭」などのイベントを開催するとともに、ドライフルーツ等の加工に取り組むなど、長年にわたり地域の農業や女性の活躍をけん引されてきました。

表彰式後には、他の受賞者の皆さんとオンラインでの交流会が行われ、小杉氏からは「日々新しいことにチャレンジしていて、楽しくてしょうがない。」との自己紹介がありました。

新潟県内からは、小杉氏のほか、JAみなみ魚沼女性総代など歴任し、また、地元酪農家の生乳を利用したジェラート店の開設など、地域に貢献してきた南魚沼市の貝瀬節子氏も受賞されています。表彰を機に受賞者の活躍を県内の皆さんに知っていただき農山漁村での男女共同参画の一層の促進につながることを願っています。

賞状授与の様子

表彰式後の記念撮影

JAえちご上越にて、えだまめ若手生産者の作戦会議に出席しました。(令和5年2月21日)

令和5年2月21日(火曜日)JAえちご上越のえだまめ部会が主催する「えだまめ夢想作戦会議」に参加しました。この作戦会議は、上越地域のえだまめのブランド確立を目指し、若手生産者がアイディアを出し合い意見交換することを目的として開催されたものです。JAえちご上越では、えだまめ1億円産地を目指して収量や品質の向上に取り組んでおり、令和4年度には、104tを出荷しています。(作付面積は約60ha)

第一部として、福井地方参事官が過去に取り組んだ、地域の農水産物の価値向上の取組について話をさせていただき、第二部では、「上越×えだまめ=?」をテーマにグループワークを行い、上越のえだまめを盛り上げるアイディアを参加者間で話し合いました。参加者からは、たくさんの、しかも楽しい意見が出され、えだまめへの愛情と今後の可能性が感じられました。

最後には、今後もこの会議の活動を継続していくことが決定されました。この作戦会議の活動が契機となって上越のえだまめが一層盛り上がっていくことを楽しみにしています。

えだまめポーズがまだ決まっていないとのことなので、

取り敢えず福井地方参事官の持ちネタの

「カンパチポーズ」で記念撮影しました

令和4年度北陸農政局「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」に選ばれた波多野健治氏に選定証を授与しました。(令和5年2月7日)

令和5年2月7日(火曜日)、令和4年度北陸農政局「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」に選定された波多野健治氏へ選定証をお渡ししました。その後、波多野氏の取組についてお話を伺いました。

波多野氏は「新潟鳥獣警備」の代表で、阿賀町で鳥獣被害対策に取り組まれています。令和5年1月時点において、町内のサル加害群すべてにGPS首輪を取り付けることで、群れの軌跡、分布を把握し、予測捕獲や加害群の選択捕獲を可能にしています。また、積極的に地域住民とコミュニケーションを図ることや鳥獣被害対策の研修会を開催することにより、「他人任せ」から「自ら行動する」といった地域住民の意識改革に貢献しています。今後も、地域住民、新潟鳥獣警備、行政が三位一体となって鳥獣被害対策を進め、農作物被害の防止に努めたいとの抱負を伺いました。

今回の北陸農政局「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」への選定を機に、波多野氏の取組が鳥獣被害対策のモデルとして全国に広がればと思います。

選定証の授与の様子

波多野氏との記念撮影

意見交換の様子

事業創造大学院大学で「農山漁村発イノベーション」について講演を行いました。(令和5年1月7日)

令和5年1月7日(土曜日)、事業創造大学院大学(学校法人新潟総合学園)で、福井地方参事官が、1次産業を生かした地域イノベーションの取組について、講演を行いました。

同学では、地域社会と国際社会に貢献できる起業家や企業内人材の育成に取り組んでおり、新潟だけでなく、全国各地、さらには世界各国から学生を受け入れています。

農林水産省が推進する、地域資源を活用した「農山漁村発イノベーション」について、事例を交えながらお話したところ、取組の効果や秘訣などたくさん質問を頂きました。新しいビジネスに挑戦される皆さんに、地域の1次産業や食に関心を持ってもらうきっかけになればと願っています。

講演が終わったあとに記念撮影(このほかリモートでも多数の方が参加してくれました)

北陸農政局及び各県域拠点の「フォトギャラリー」

お問合せ先

新潟県拠点

〒951-8035 新潟市中央区船場町2-3435-1

ダイヤルイン:025-228-5216