令和6年度鹿児島県拠点の活動レポート

「南九州市有機農業栽培技術研修会」(南九州市主催)が開催されました❕(令和7年6月23日)

令和7年6月23日(月曜日)に、霜出げんき館(南九州市知覧町)において、「南九州市有機農業栽培技術研修会」(南九州市主催)が開催され、南九州市内の農業者20名のほか、行政関係者など計30名が参加されました。室内研修では、

1. 鹿児島県(姶良・伊佐地域振興局)から、「有機農業のポイント」について、有機農業の本質は土を健康にすることであるなど

の説明がありました。

また、害虫の基礎知識では、季節毎に害虫の発生を予察し、防虫ネット等での害虫対策を行う。また、害虫等が発生した場合、

どの害虫が発生しているのかを観察することも大切だといった説明がありました。

2. (有)かごしま有機生産組合から、「有機農業で使える技術等」について、施肥技術では魚粉や油粕を原料にした液肥の利用、雑

草対策では太陽熱消毒技術の利用、害虫対策では天敵を呼び寄せる植物の利用などの説明がありました。

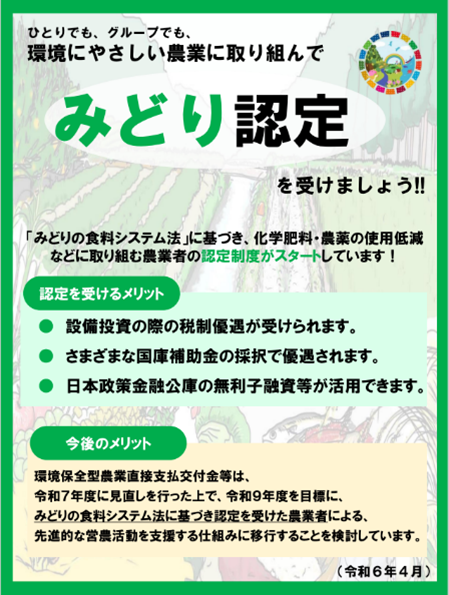

3. 南九州市農業振興課から、農作業の安全、農作業中の熱中症対策、みどりの食料システム法の認定の概要等について情報提供が

ありました。

現地研修では、(有)かごしま有機生産組合の実証試験として、白ネギの栽培に当たって、雑草抑制や、夏場の地温上昇を防ぐため、白ネギの畝間に緑肥作物(ヘアリーベッチ、オオムギ等)を播種していることの説明がありました。

緑肥作物は、育ち過ぎると、白ネギの生育を阻害するので、ある程度成長した段階で、刈り倒します。なお、刈り倒した緑肥作物は、畝間の土の乾燥防止にも役立つそうです。

\鹿児島県内初/

環境にやさしい農産物の見える化「みえるらべる」の取組事例について

農林水産省では、「みどりの食料システム戦略」に基づき、化学肥料・化学農薬の使用量を抑えた農業や、有機農業といった環境にやさしい農業への転換を推進しています。こうした中で、消費者からは、「どれが環境に配慮した農産物かわからない」といったご意見をいただいています。そこで、どの農産物が、環境に配慮して生産されたものなのかを一目で分かるようにするため、「みえるらべる」の取組を始めました。具体的には、「温室効果ガス削減への貢献」と「生物多様性保全への配慮(※米に限る)」を星の数で表したものです。

「まるよし農産」(阿久根市)の取組をご紹介します。

「まるよし農産」では、主食用米を栽培する際に、堆肥の施用(化学肥料の散布ゼロ)や、中干しの延期(メタンガス排出の削

減)を行うことで、温室効果ガス排出量の削減貢献率が20%以上となり、3つ星★★★を取得しました。

また、 化学農薬・化学肥料の使用量の低減(5割以上減))や中干し延期を行うことで、生物多様性保全への配慮の取組が2得点と

なり、2つ星★★を取得しました。

「みえるらべる」が表示された農産物を選ぶことで、消費者の皆様も環境負荷の低減に貢献することができます。

そのような農産物を店頭で見かけたら、是非、手に取ってみてください!(^^)!

(取組のきっかけ)

・先進事例のYouTubeを見たことがきっかけで、「みえるらべる」の存在を知り、現状の取組のまま「みえるらべる」に

登録できると考えたこと。

・「みえるらべる」は、無償で登録・表示できること。

(環境にやさしい取組の内容)

温室効果ガス削減の取組★★★

・鶏糞堆肥の施用(化学肥料の散布ゼロ)

・中干しの延期(メタンガス排出の削減)

生物多様性保全の取組★★

(みえるらべるの課題)

・「みえるらべる」の認知度が低く、販売先に認知されていないこと。

(今後の展望)

・引き続き、イネが本来持つ力に合わせた管理を行い、環境に配慮した生産を継続したい。

・地域の担い手として、地域のコミュニティを作りたい。

環境にやさしい農産物などを使用した料理教室を開催しました!(令和7年6月21日)

令和7年6月21日(土曜日)に、鹿児島県栄養士会さんとのコラボ企画により、「初めてでも簡単ジビエ料理」と題して、有機野菜やIPMオクラ等の環境にやさしい農産物及び暑さに強く品質が低下しにくい米(「あきの舞」)を使用した料理教室を開催しました。今回の教室で作られたメニューは、次のとおりです。

・ご飯(あきの舞)

・鹿肉スペアリブ

・猪肉のみそ漬け

・ひよこ豆のサラダ

・卵スープ

使用する食材は、「環境にやさしい」、「地産地消」のテーマに合せて、鹿児島県内産を準備するなど、こだわっていただきました。

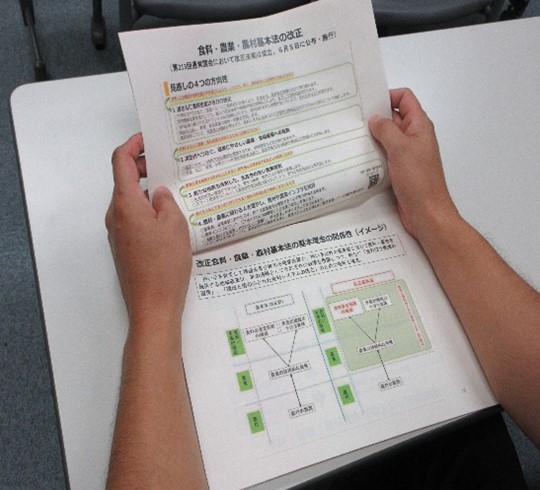

試食の時間には、九州農政局鹿児島県拠点から、「これからは、環境にやさしい農業と地産地消が大切!」と題して講話を行いました。今回は、みどりの食料システム戦略に関する説明に加えて、米の生産流通や「食料・農業・農村基本法」の改正、鹿児島県内の鳥獣被害の状況、当拠点で作成したオーガニック・地産地消ツアールート等についてもご紹介しました。

参加者からは、「鹿児島の安全な食料を日本中に広めてほしい」、「米については生産者がそれなりの収入を得られるよう消費者も価格面で協力すべき」、「講話内容を小学校や地域の集まりで話してほしい」といったコメントをいただきました。

ご参加いただいた皆さん、鹿児島県栄養士会さん、ありがとうございました。

「鹿肉のスペアリブ」と「猪肉のみそ漬け」のレシピは、このホームページに添付してありますので、皆さん、是非ご家庭でもお試しください!

講話資料⇒これからは、環境にやさしい農業と地産地消が大切!(PDF : 4,304KB)

「鹿肉のスペアリブ」と「猪肉のみそ漬け」のレシピはこちらから⇒「鹿肉のスペアリブ」と「猪肉のみそ漬け」のレシピ(PDF : 207KB)

「全国モーモー母ちゃんの集い」が開催されました!(令和7年6月19日~20日)

令和7年6月19日(木曜日)~20日(金曜日)に、全国牛飼い女子サミット「第12回全国モーモー母ちゃんの集いinかごしま」が、鹿屋市で開催されました。「全国モーモー母ちゃんの集い」は、全国各地から畜産業を担う女性、すなわち“牛飼い女子”たちが集い、情報交換や交流をするため、自ら企画・運営されているものです。

今回は、北海道から沖縄県まで、約270名の牛飼い女子たちが集い、会場は、熱気と華やかさに包まれていました。

本会は、

1.肉用牛を生産する女性農業者の体験発表、

2.鹿児島県で活躍されている獣医師の基調講演、

3.参加者が自由に想いを語るみんなでつなごう1分間スピーチ、と進行され、アットホームな雰囲気の中にも熱い想いが感じられる会でした。

次回の開催地は、北海道に決まりました。これからも、牛飼い女子たちの活躍が楽しみです。

また、会場では、かごしま農業女子プロジェクトがブースを出展し、プロジェクトメンバーが生産した農産物の加工品や、野菜で染めたスカーフなどを販売しました。商品の特徴やレシピ、農業女子プロジェクトの取組などについて、お客様と会話をしながらの販促は、お客様にも喜んでもらえたようです。

「全国モーモー母ちゃんの集い」とは、

全国各地から、畜産業を担う女性が集い、将来の畜産業への思いや日々の取組などの情報交換を行い、日本の畜産業発展に想いを寄せ語らう場。平成12年に兵庫県で始まり、2年おきに全国持ち回りで開催され、今回が第12回となりました。

会場の様子(全国から集まった牛飼い女子の熱気が充満しています。)

実行委員長の挨拶(上別府さんは、かごしま農業女子プロジェクトの副代表を務めています。)

体験発表(窪田さんは、かごしま農業女子プロジェクトの代表を務めています。)

かごしま農業女子プロジェクトの出展ブース

(お茶、鷹の爪、にんにく、ハーブ、らっきょう等)

「令和7年度日置地区地域女性団体研修会」でみどりの食料システム戦略関係の講演をさせていただきました! (令和7年6月17日)

令和7年6月17日(火曜日)に、日置市内で、令和7年度日置地区地域女性団体研修会が開催され、約70名の方が参加されました。九州農政局鹿児島県拠点から、「これからは、環境にやさしい農業と地産地消が大切!」と題して、米を取り巻く状況、食料・農業・農村基本法の改正、みどりの食料システム戦略の意義、鹿児島県拠点の取組等について、お話をさせていただきました。

その後のグループワークでは、「自産自消を高め支えていける取組について考える」とのテーマで、それぞれの地域での取組の情報交換が行われました。参加された方からは、「政府備蓄米は何年産まで保管されているのか」、「自分でも、プランターなどで野菜を作っているが、うまくいかない場合はどうすれば良いのかを知りたい」などの質問がありました。

参加者の皆さん、ご清聴ありがとうございました。

ファイルの容量が大きいため、資料は分割して掲載しています。

添付資料⇒資料1 (まずは、米のお話から)(PDF : 2,109KB)

資料2 (「環境と調和のとれた食料システムの確立」)(PDF : 8,463KB)

資料3 (みどりの食料システム戦略の取組の実践) (PDF : 26,453KB)

資料4 (バランスの良い食生活や地産地消も大切! )(PDF : 3,360KB)

「集落営農活性化に向けた第42回集落営農研究会」(鹿児島県集落営農研究会主催)が開催されました❕(令和7年6月4日)

令和7年6月4日(水曜日)に、JA鹿児島県中央会において、「集落営農活性化に向けた第42回集落営農研究会」(鹿児島県集落営農研究会主催)が開催され、鹿児島県地域振興局を含む関係者約20名が参加(オンライン参加を含む)されました。その中では、鹿児島県経営技術課から集落営農の組織化(連携・合併含む)・法人化に関する施策の説明、鹿児島県地域振興局集落営農担当から集落営農の活性化に向けた取組状況等について説明がありました。

鹿児島県拠点からは、「集落営農に対する指導等について」と題して、集落営農の政策的位置づけや集落営農に対する問題意識、今後の指導等の考え方についての説明を行うとともに、他県における集落営農の合併事例を紹介しました。

参加者からは、経営所得安定対策に加入している集落営農に対する指導等の進め方についての意見があり、次回(11月頃開催予定)の研究会までに、まずは、拠点において、該当する集落営農に対し情報収集を行い、現状を把握し、将来の方向や課題等を明確にした上で、今後の指導等をどう進めるかを検討することとされました。

鹿児島県拠点の講演資料⇒集落営農に対する指導等について(PDF : 4,302KB)

IPMを活用した環境に優しい農業の取組事例について(令和7年5月23日)

JAいぶすきのエコオクラグループでは、農薬の使用を低減し、天敵となる昆虫等を活用した病害虫防除法であるIPM農法を活用したオクラのハウス栽培と露地栽培を行っています。今回は、JAいぶすき東部ブロック本部農産課の次長及び指導員から、取組状況やIPMの活用法についてお話を伺いました。JAいぶすき管内では、このIPM技術を活用し、現在23名の農業者がハウス栽培と露地栽培によるオクラを生産しています。今回は、その効果的な取組等について、ご紹介します。日時:令和7年5月23日(金曜日)

場所:指宿市

対応者:JAいぶすき東部ブロック本部農産課 課次長 飯伏満博

同 園芸振興協議会 オクラ部会長 指導員 諸留駿平

〇 部会について

部会は現在23名の方が加入しており、延べ栽培面積は6.4haです。

部会は平成26年に、鹿児島県農業開発総合センター研究員の指導のもと、IPMの導入を開始しました。会員の多くは、みどりの食料システム法の認定を受けている農業者です。指宿市や県南薩地域振興局と連携しプロジェクトチームを立ち上げ、会員も徐々に増えていきました。こうした中、JAいぶすきでは、新規参入者にも取り組みやすくするため、栽培マニュアルである「オクラ栽培基準表(IPM用)」を作成しました。また、YouTubeでも説明動画を配信しています。

←説明動画はこちら

←説明動画はこちら

部会の特徴的な取組としては、露地栽培でのIPM農法です。これが可能となった背景には、JAいぶすきの指導により、畑地の集約・団地化を行い、使用する農薬や肥料を統一したこと、また、霜の降りない温暖な地域特性があることが挙げられます。露地でのIPM農法を行った結果、周辺から天敵となる昆虫が集まる傾向もあることが分かってきました。

(IPMへの取組)

・土着天敵のテントウムシ類、寄生蜂、ヒラタアブ等を活用するほか、一部、コレマンアブラバチ、ヒメカメノコテントウ、スワルスキーカブリダニを天敵資材として購入し、天敵利用による防除を行っています。

・アブラムシ等が好む植物を畑やハウス周辺に植え、その天敵を呼び込むバンカー法を導入して減農薬、省力化に取り組み、農薬散布は慣行栽培が7回のところを、2~3回に減少している結果となっています。バンカーとしては、ソルゴー、ソバ、エンバクを使用しており、ハウスと露地で栽培時期が異なるため、生育に合わせて播種しています。

(特徴的な取組)

・消費者への認知度を高めるため、5月の連休に価値の創出と販売価格への反映に取り組むため、「道の駅いぶすき彩花菜館(さかなかん)」でのPR販売を実施しました。

・販売期間中は、ミニのぼり旗や動画、POP等を用いて販売コーナーを設置し、アンケートを行いました。

(今後の展望)

・現在、旧指宿市での取組が中心ですが、今後は、南薩地域全域まで範囲を広げ、農業者の取組を拡大していきたいと考えています。また、市の特産であるスナップエンドウへの活用へも繋げていきたいと思います。

・エコオクラの認知度を上げるため、今後さらに、特に消費者をターゲットに、道の駅や販売店でのPR活動を行いたいと考えています。

令和7年度地域プランナー会議に出席させていただき、最近の農政の動きについて(6次産業化関係を中心に)説明させていただきました。(令和7年5月14日)

令和7年5月14日(水曜日)に、令和7年度地域プランナー会議に出席させていただき、最近の農政の動きについて(6次産業化関係を中心に)と題して、食料・農業・農村基本法の改正、新たな食料・農業・農村基本計画のポイントのほか、多様な地域資源を活用した付加価値創出(農山漁村の6次産業化)の推進、地域資源活用価値創出に関する支援策などを説明させていただきました。説明資料(PDF : 7,490KB)

令和7年度の鹿児島県農業再生協議会総会に出席させていただき、米の需給状況の現状等について説明をさせていただきました。

総会に出席された方からは、主食用米の価格が高騰している状況の下、これまで加工用米を生産していた農業者が主食用米の生産にシフトすれば、焼酎用原料等の加工用米の確保ができるのか心配。政府備蓄米制度などを利用して、主食用米だけでなく、加工用も含めて、需給と価格の安定が図られるようにしてほしいといった意見がありました。総会説明資料(PDF : 4,380KB)

令和7年度第1回経営所得安定対策等担当者会議で、米の需給状況の現状等について説明してきました。(令和7年4月24日)

令和7年4月25日(金曜日)に、鹿児島市で令和7年度第1回経営所得安定対策等担当者会議が開催され、その中で、米の需給状況の現状、加工用米の留意点、水田政策の見直しの方向性(概要)、新たな食料・農業・農村基本計画のポイント等について情勢を報告するとともに、経営所得安定対策等の事務処理等について説明させていただきました。参加された方からは、「水田政策を根本的に見直すとのことだが、今後どうなるのか不安であるといった農業者から問い合わせが多数来ている。令和7年、8年に、連作障害を回避する取組をしなかった場合、令和9年以降はどうなるのか、ペナルティがあるのか。連作障害を回避する取組もしない者と国の指示どおりに対応した者で、不公平にならないように、一貫性のある仕組みにしてほしい。」、「加工用米の基準単収の設定について、国は、これまで地域農業再生協議会ごとの単収設定を指導されていたと記憶している。農業者別の単収設定は、いつから出来る様になったのか。市町村ごとにバラつきがあるといけないので、統一した指導をお願いしたい。」などの意見や要望がありました。

これに対して、「令和9年以降は、水田・畑に関係なく、麦、大豆、飼料作物を対象に、生産性の向上を支援するといった方向性が出されている。令和7年、8年は、それを念頭に置いて、土壌改良剤の投入など連作障害を回避する取組を行うこととしたと認識している。農業者に対しては、そのように説明してほしい。将来を見据えた一貫性のある説明が出来るような考え方が示せるようにしたい。」、「現行の加工用米制度は、平成16年産から開始している。その時点から、基準単収の設定に当たっては、農業者ごとの客観的なデータを活用して設定できるようにしている。令和6年産のように、作柄が悪いときの場合、農業者の実力に合わない基準単収の設定になっていると、十分な出荷ができないといった問題が発生しているとの声があった。このため、あえて、農業者ごとに基準単収を設定できることが通達上も明記されていることをお知らせしている。」といった回答をさせていただきました。

資料1-1 米の需給状況の現状等について(PDF : 7,556KB)

資料1-2 畑作物の直接支払交付金(PDF : 1,654KB)

資料1-3 米・畑作物の収入減少影響緩和交付金(PDF : 2,177KB)

令和6年度のみどりの食料システム戦略に関する取組のオンライン報告会を行いました!(令和7年4月21日)

令和7年4月21日(月曜日)に、令和6年度のみどりの食料システム戦略に関する取組の報告会をオンラインで開催しました。報告会には、鹿児島県や市町村の行政機関をはじめ、栄養士会、JA、卸売業者、スーパー、金融機関、有機関連団体など、約30の団体・企業の方々が参加されました。鹿児島県拠点からは、「最近の農政の動き」として、新たな食料・農業・農村基本法のポイント、みどりの食料システム戦略の意義などについて説明しました。

また、令和6年度の取組の報告として、化学肥料・農薬使用の低減や有機農業の研修、料理教室・セミナー、環境にやさしい農産物のPR販売の結果や、イベント参加者へのアンケート結果を報告しました。

アンケート結果では、「みどりの食料システム戦略を知らない。」という方が過半を占めていたことや、「有機農産物は知っているけど、IPMやK-GAPについては知らない。」といった回答が多かったことも紹介しました。

こうした結果も踏まえて、令和7年度は、

・ 環境に環境にやさしい農業に興味を持っていただく方を増やしていくため、現在の「みどりの食料システム戦略推進鹿児島連絡協議会」を「みどりの食料システム戦略推進鹿児島ネットワーク」に改称し、広く会員を募集することとしたこと

・ 県や関係者の取組を支援する観点から、農業者等に対する現地研修、消費者向けセミナー、環境にやさしい農産物のPR販売、オーガニック・地産地消等ツアールートの更新等を企画する考えであること

を報告させていただきました。

鹿児島県からは、「今年度市町村等と連携して、みどり認定やグリーンな栽培体系への転換を推進するみどりトータルサポートチームの体制を整えていきたい。」などのコメントがありました。

参加していただいた皆さん、ありがとうございました。

みどり報告会用資料(PDF : 10,510KB)

第70回南日本広友会で、みどりの食料システム戦略関係の講演をさせていただきました!(令和7年4月15日)

令和7年4月15日(火曜日)に、鹿児島市内で、第70回南日本広友会の総会が開催され、県内の食品産業をはじめ100名を超える会社の方々が参加されました。そこで、九州農政局鹿児島県拠点から、「みどりの食料システムの実現に向けて~私たちが意識すべきこと、取り組めること~」と題して、食料・農業・農村基本法の改正、みどりの食料システム戦略の意義、鹿児島県拠点の取組等についてのお話をさせていただきました。ご清聴ありがとうございました。

南日本広友会講演資料(PDF : 15,354KB)

「MBCマーケティング懇談会」で講演をさせていただきました!(令和7年4月8日)

令和7年4月8日(火曜日)に、鹿児島市内で、MBC南日本放送主催の「MBCマーケティング懇談会」が開催され、食品メーカーなどの食に関する業種の方をはじめ、金融関係など、様々な会社の方々が参加されました。そこで、九州農政局鹿児島県拠点から、「これからは環境にやさしい農業と地産地消が大切」と題して、食料・農業・農村基本法の改正、みどりの食料システム戦略の意義、鹿児島県拠点の取組などについてのお話をさせていただきました。

参加者からは、「政府備蓄米の放出を始めたが、なかなか価格が下がらない。どのように考えているのか。」、「農業者に補助金を出して米の生産を抑制しているとの報道があるが、そのような政策を続けるのは現状と矛盾していないか。」との質問がありました。

それに対し、「現在、政府備蓄米21万トンが流通し始めているが、流通の滞り・不足感が解消されないのであれば、追加的に放出することも考えられる。需給が安定すれば、価格も安定していくと考えている。」、「減反政策は見直したものの、現場では米の生産増に伴う価格下落の不安感が根強く、米の生産を抑制することが推進されているのが実態である。鹿児島県では、農業者の皆さんに関係機関を通じて、鹿児島県民が食べる米は県内で生産することを推進している。」といった回答を行いました。

参加された皆さん、ご清聴ありがとうございました。

講演会資料(PDF : 14,996KB)

「鹿児島県のオーガニック・地産地消等ツアールート」を作成しました。(北薩のコース紹介)

九州農政局鹿児島県拠点は、本県の魅力を県民のみならず県外や海外からの観光客に披露し、おもてなしのヒントとしてもらうことを目的に「自然」、「産業」、「オーガニック」などを関連付けた、「鹿児島県のオーガニック・地産地消等ツアールート」を4つのコースに分け作成しました。全体版は、こちら→鹿児島県のオーガニック・地産地消等ツアールート(PDF : 8,596KB)

本ツアールートの作成に当たっては、特定非営利活動法人鹿児島県有機農業協会、有限会社かごしま有機生産組合、鹿児島県酒造組合、公益社団法人鹿児島県観光連盟、株式会社阪急交通社鹿児島支店の皆様にご協力をいただきました。

今回は、北薩のコースについて、ご紹介します。

~「自然」を楽しむなら~

熊本県との県境に位置する北薩地区。白い砂浜が続く美しい海岸線に沿って走る国道3号線沿いにある「道の駅阿久根」(阿久根市大川)から見る東シナ海は、遠くに甑島を望む絶好のロケーションです。

「道の駅阿久根」では、阿久根自慢の鮮魚や野菜、加工品などの特産品を販売しています。

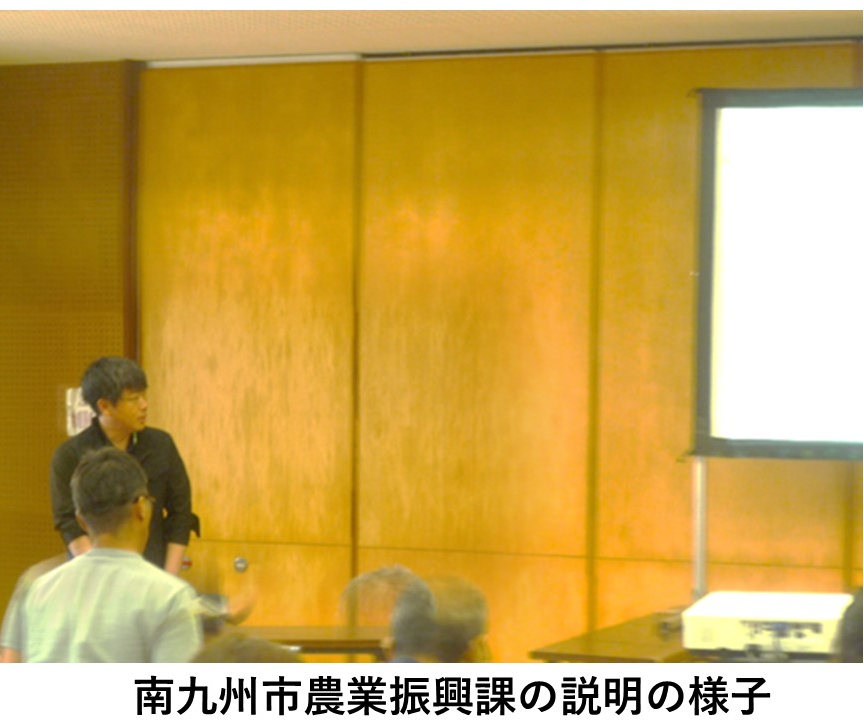

また、北部には、阿久根市と長島町を隔てる海峡「黒之瀬戸」があります。日本三大急潮のひとつに数えられるほど潮の流れが速く、最大流速は8ノットになることも。歩いて渡ることもできる「黒之瀬戸大橋」からは渦潮を見ることができ、観光スポットのひとつとなっています。

~「産業」を楽しむなら~

焼酎は、鹿児島にとって日々の食卓にあがる大切な食文化です。そんな焼酎を阿久根市にある「大石酒造(株)」では、全国でも珍しい有機米と有機さつまいもを原料とした「オーガニック芋焼酎」の製造がされてます。販売もされていますので、一度、試飲してみてはいかかでしょうか。

~「農畜産物のオーガニック・地産地消」を楽しむなら~

薩摩川内市入来町にある「宮園製茶」では、自社農園で作られた有機桑茶や有機煎茶の試飲や購入が可能です。薩摩川内市蒲生町にある武家屋敷をそのまま生かした古民家カフェ「蒲生茶廊ZENZAI」では、自家野菜や地元の有機野菜を使った料理やスイーツ。薩摩川内市東郷町にある「茶寮ささの」では、自社農園・工場直結のカフェで自家製抹茶等が味わえます。

また、阿久根市にある「農園ガーデン空」では、果樹やハーブの収穫体験ができます。

興味がある所を選び、自分に合ったツアーコースをアレンジして、グルっと北薩地区を巡ってみてはどうでしょうか。

環境にやさしい農産物のPR販売(ニシムタスカイマーケット鴨池店)の取組を紹介します!(令和7年3月15日~3月16日)

鹿児島市内の「ニシムタスカイマーケット鴨池店」では、3月15日(土曜日)~16日(日曜日)に、かごしま有機生産組合が取り扱う有機農産物や、県内各地のJAの生産部会で生産されたIPM栽培の農産物、K-GAPの認証を受けた農産物などを対象に、環境にやさしい農産物のPR販売を開催しました。IPM栽培とは、天敵などを活用して病害虫の発生を抑える栽培方法

K-GAPとは、鹿児島県が定めた安心・安全の基準に沿って生産された農産物

当日は、人参やブロッコリー、甘夏などの有機農産物のほか、IPM栽培で生産されたピーマンや、K-GAPの認証を受けたトマトやイチゴが販売され、たくさんのお客さんで賑わっていました。

かごしま有機生産組合からは、「昨年の猛暑や害虫の食害などの影響で、収穫量が減少していたが、3月に入ってようやく安定して入荷できるようになってきた。」との説明がありました。

買い物に訪れた消費者からは、「体への影響が気になるので有機野菜を購入している。(50代女性)」、「社会情勢が不安定な中で、日本産を強く購入したい(40代女性)」、「有機野菜を販売している店舗が少ないので、有機野菜のコーナーを常設してもらうと助かる。(50代女性)」、「有機農産物はよく購入するので知っていたが、IPM栽培やK-GAPは知らなかった。(50代女性)」といった声が聴かれました。

皆様も、有機農産物など環境にやさしい農産物を選択肢の一つに加えてみませんか。

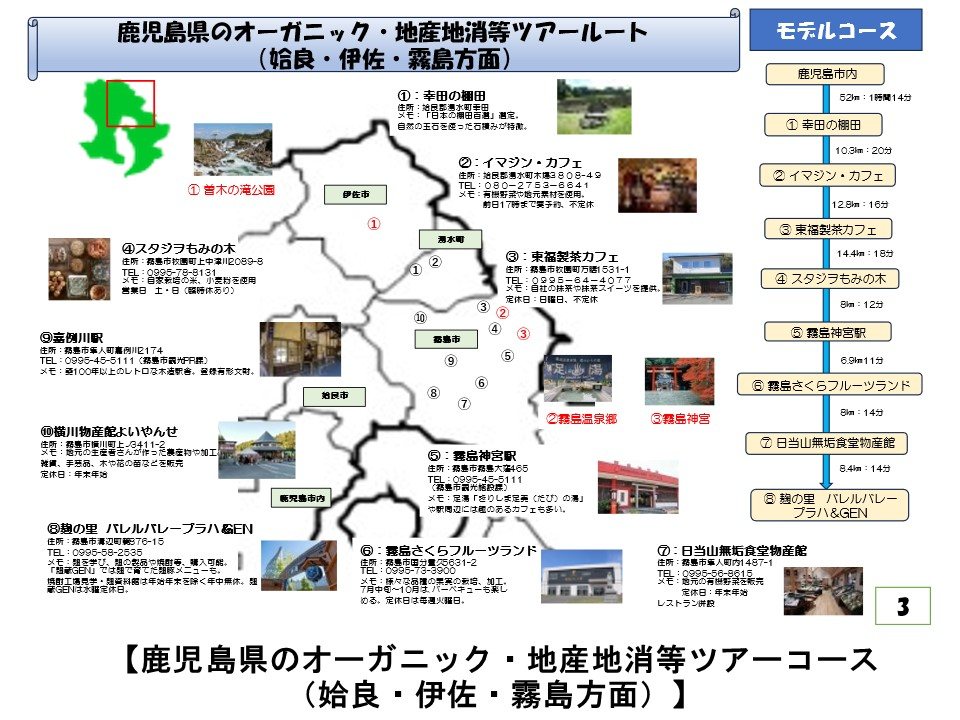

「鹿児島県のオーガニック・地産地消等ツアールート」を作成しました。(姶良・伊佐・霧島方面のコース紹介)

九州農政局鹿児島県拠点は、本県の魅力を県民のみならず県外や海外からの観光客に披露し、おもてなしのヒントとしてもらうことを目的に「自然」、「産業」、「オーガニック」などを関連付けた、「鹿児島県のオーガニック・地産地消等ツアールート」を4つのコースに分け作成しました。全体版は、こちら→鹿児島県のオーガニック・地産地消等ツアールート(PDF : 8,596KB)

本ツアールートの作成に当たっては、特定非営利活動法人鹿児島県有機農業協会、有限会社かごしま有機生産組合、鹿児島県酒造組合、公益社団法人鹿児島県観光連盟、株式会社阪急交通社鹿児島支店の皆様にご協力をいただきました。

今回は、姶良・伊佐・霧島方面のコースについて、ご紹介します。

【鹿児島県のオーガニック・地産地消等ツアーコース(姶良・伊佐・霧島方面)】

~「自然」を楽しむなら~

姶良郡湧水町の「幸田の棚田」は、「日本棚田百選」にも認定され、寒暖の差が厳しい気候と国見岳からの冷たい水によって、粘りと光沢のある美味しい米ができます。

また、霧島連山の南西には、点在する温泉地「霧島温泉郷」があります。さまざまな泉質でゆっくり温泉を楽しめます。

~「産業」を楽しむなら~

霧島市溝辺町の鹿児島空港近くにある「麹の里バレルバレープラハ&GEN」は、麹のテーマパークで焼酎工場の見学が可能です。

また、霧島市隼人町にある「嘉例川駅」は、築100年以上のレトロな木造駅舎で登録有形文化財に登録されています。JR九州主催の「九州の駅弁ランキング」で3年連続1位にもなってます。

~「農畜産物のオーガニック・地産地消」を楽しむなら~

姶良市、姶良郡湧水町は、「オーガニックビレッジ宣言」を行い、有機農業に積極的に取組んでいる市町です。湧水町にあるビートルズ好きな大人のカフェ「イマジン・カフェ」では、地元の有機野菜を使用した料理が楽しめます。また、霧島市にある「日当山無垢食堂物産館」や「横川物産館よいやんせ」では、地元で作られた野菜や特産品が品数多く並んでいます。

興味がある所を選び、自分に合ったツアーコースをアレンジして、グルっと姶良・伊佐・霧島方面をを巡ってみてはどうでしょうか。

環境にやさしい農産物のPR販売(山形屋ストアー)の取組を紹介します!(令和7年2月21日~2月24日)

鹿児島市山形屋ストアAMU WE店と山形屋ショッピングプラザ皇徳寺店では、2月21日~2月24日に、環境にやさしい農産物のPR販売を開催しました。両店では、店舗野菜コーナーの隣に野菜コーナーを設置し、かごしま有機生産組合の生産者が作ったキャベツやホウレンソウ、ニンジン、サツマイモやIPM栽培で生産されたピーマンなど10数品目を並べ、環境負荷低減についてアピールしながら期間中には、たくさんのお客さんで賑わっていました。

買物に訪れた消費者からは、「なるべく農薬を使わないものを買いたい(50代女性)「安全性に配慮された野菜を買いたいが、価格も気になる(60代女性)」「イチゴ,バナナ等の有機果物を購入したい(20代)」などの声が聞かれました。

皆様も、有機野菜など環境にやさしい農産物を買い物の一つに加えてみませんか。

有機農産物販売ブース(AMU WE店)

有機農産物販売ブース(山形屋ショッピングプラザ皇徳寺店)

「鹿児島県のオーガニック・地産地消等ツアールート」を作成しました。(錦江湾一周のコース紹介)

九州農政局鹿児島県拠点は、本県の魅力を県民のみならず県外や海外からの観光客に披露し、おもてなしのヒントとしてもらうことを目的に「自然」、「産業」、「オーガニック」などを関連付けた、「鹿児島県のオーガニック・地産地消等ツアールート」を4つのコースに分け作成しました。全体版は、こちら→鹿児島県のオーガニック・地産地消等ツアールート(PDF : 8,596KB)

本ツアールートの作成に当たっては、特定非営利活動法人鹿児島県有機農業協会、有限会社かごしま有機生産組合、鹿児島県酒造組合、公益社団法人鹿児島県観光連盟、株式会社阪急交通社鹿児島支店の皆様にご協力をいただきました。

今回は、錦江湾一周のコースについて、ご紹介します。

~「自然」を楽しむなら~

鹿児島港と桜島港を結ぶ桜島フェリーから眺める桜島は勇敢で迫力があります。地元の農産物では「桜島大根」や「桜島小みかん」が有名です。

~「産業」を楽しむなら~

鹿児島には黒文化があり、食肉で「黒豚」「黒牛」「黒さつま鶏」、それから「黒砂糖」に「黒酢」と沢山あります。霧島市にある「黒酢ガーデン壺畑ショップ&レストラン」では、お食事やショップ、それに壺づくり黒酢の歴史や製法、研究発表等をパネルや映像にてご覧いただけます。

^

^~「農畜産物のオーガニック・地産地消」を楽しむなら~

みずみずしい有機野菜が並ぶオーガニックショップ「森のかぞく姶良店」では、県産の新鮮な有機野菜や手作りのお弁当、お惣菜などを求めて連日多くのお客さんでにぎわってます。また、「国分物産館じょうもん市場」、「蒲生物産館くすくす館」など数多くの物産館があり、有機栽培を含め地元で作られた多くの野菜・特産品が販売されています。

興味がある所を選び、自分に合ったツアーコースをアレンジして、グルっと錦江湾を巡ってみてはどうでしょうか。

霧島市立国分中央高等学校で、農政の動きについて講義を行いました!(令和7年2月25日)

令和7年2月25日(火曜日)、霧島市立国分中央高等学校(霧島市)で、『最近の農政の動きについて~これからは、「みどりの食料システム戦略」の時代!~』と題して、農林水産省の仕事、食料・農業・農村基本法の改正、みどりの食料システム戦略などについて講義をさせていただきました。霧島市立国分中央高等学校は、明治39年に精華学校として設立。平成17年に、現在の校名に改称されたそうです。

当校には、園芸工学科があり、園芸に関する基礎的・基本的な知識と技術を学ぶとともに、バイオテクノロジー・情報処理等の先端技術を習得し、近代的・科学的な判断のできる農業経営者や農業の理解者になることを目指しているそうです。

恒例の田植え~収穫祭、ジャム作りやフラワーアレンジメントなど楽しい授業や行事もたくさん行われています。

今回の講義では、園芸工学科の1年生39名、2年生27名の66名の生徒さんに対して講義をさせて頂きました。

生徒の皆さん、先生方、ありがとうございました(^^♪

講義資料(PDF : 17,357KB)

鹿児島県立加世田常潤高等学校で、農政の動きについて講義を行いました!(令和7年2月21日)

令和7年2月21日(金曜日)、鹿児島県立加世田常潤高等学校(南さつま市)で、『最近の農政の動きについて~これからは、「みどりの食料システム戦略」の時代!~』と題して、農林水産省の仕事、食料・農業・農村基本法の改正、みどりの食料システム戦略などについて講義をさせていただきました。鹿児島県立加世田常潤高等学校は、大正15年に鹿児島県加世田農学校として創立され、平成6年に現在の鹿児島県立加世田常潤高等学校に改称。現在は、食農プロデュース科と生活福祉科の2つの学科があります。(校名の「常潤」は島津日新公(じつしんこう)の学問所「常潤院」に由来。)

「食農プロデュース科」は,令和元年度に有機生産科と食品工学科を統合し新設され,この3月に第二期生が卒業されました。

同科では、「農場から食卓まで~常潤ブランドでひとつなぎ」をコンセプトに掲げ、商品開発を通して、6次産業化を実践的に学習されているようです。令和2年度には、課題研究「ブランディング・プロジェクト」の企画で、統一ブランドロゴマーク「常潤の森」を開発し、「常潤ブランド」の魅力を積極的に発信されています。

今回の講義では、1・2年生の40名の生徒さんに対して講義をさせて頂きました。生徒の皆さん、先生方、ありがとうございました(^^♪

講義資料(PDF : 17,357KB)

「スマート農業・農業DXを推進するためのディスカッション」を開催しました!(令和7年2月13日)

鹿児島県の農業において、現場の課題解決に繋がるスマート農業・農業DXの取組を推進するため、令和7年2月13日(木曜日)にWEBディスカッションを開催しました。まず、農林水産省から農業DXについての説明、鹿児島県から県内のスマート農業の現状等についての説明を行った後、6名のパネラーから、それぞれの取組事例を発表いただきました。

パネラーの発表について、簡単にご紹介します。

[鹿児島堀口製茶有限会社]

茶の摘採支援システムを構築し、ほ場ごとの摘採計画の一元管理とリアルタイム共有により、情報伝達コストを削減し、品質向上に注力することが可能となった。スマート農業は、費用対効果の高い技術をタイムリーに導入することが大事。

[Farmers Villa Ume]

ピーマン施設への統合環境制御装置の導入により、これまで経験や勘に頼っていた技術等をデータで収集・分析、見える化することで、社内や仲間との情報交換が容易となり、収穫量の増加、労働時間の短縮につながった。また、労務管理をクラウドで一元管理することで、大幅に労力が軽減され、従業員の労働環境等に余裕が生まれた。

[全国農業協同組合連合会九州営農資材事業所]

衛星センシング画像を解析したザルビオフィールドマネージャーの活用により、ほ場の地力等が可視化され、可変施肥対応農機で施肥を行うことで、収量増、肥料の使用量低減に寄与できる。

[有限会社鹿児島船舶塗装工業所アグリかわさき]

完全自動走行が可能な農薬散布機を、鹿児島県で栽培が盛んなオクラ、スナップエンドウ等の作型や地域の実情に合わせて改造。この散布機の活用により、農薬の被ばくが無くなり、防除作業に係る労力が大幅に削減されることで、産地のさらなる発展に寄与。

[株式会社森建設鹿児島支店]

鹿児島県地域課題解決型ドローン実証実験の公募事業で取り組んだ、奄美大島の2次離島におけるドローンによる物資輸送の実証などの紹介。

[九州電力株式会社総合研究所]

九州電力株式会社が取組む農業分野におけるカーボンニュートラル実現に向けた、ヒートポンプ等の農業電化技術の活用によるオール電化ハウスにおけるいちごの高度生産技術の紹介。

最後のディスカッションでは、ファシリテーターの鹿児島大学の豊智行教授が、「農業技術のデータ蓄積がクラウドなどで共有できるようになることで、農業者に便利さなどを実感してもらうことが大事。今後、農業DX等の技術革新が開発と現場それぞれで試行錯誤しながら進んでいくことで農業の発展に資することになるのでは。」と締めくくりました。

皆さん、熱いディスカッションをありがとうございました。

掲載資料

1「スマート農業・農業DX推進のためのディスカッション」議事次第(PDF : 616KB)

2 農業DXについて農林水産省大臣官房デジタル戦略グループ(PDF : 5,367KB)

3「稼ぐ力」を向上するスマート農業導入促進事業鹿児島県農政部経営技術課(PDF : 208KB)

4 スマート農業DXによる技術の伝承・技術の平準化鹿児島県農業開発総合センター(PDF : 6,778KB)

5 Tea is simply the best~お茶があるそれだけでいい~鹿児島堀口製茶有限会社(PDF : 4,701KB)

6 スマート農業・農業DXでやりたいこと「働く仲間が楽しくやりがいのある職場づくり」 株式会社Farmers Villa Ume(PDF : 1,735KB)

7 栽培管理支援システム「ザルビオフィールドマネージャー」を活用した可変施肥実証 全国農業協同組合連合会九州営農資材事業所(PDF : 4,427KB)

8 農薬散布自動運転車両 XAG社 R150有限会社鹿児島船舶塗装工業所アグリかわさき(PDF : 2,448KB)

9 瀬戸内町ドローン実証実験レポート株式会社森建設鹿児島支店(PDF : 11,091KB)

10 農業電化グループの取組み(オール電化スマート農業ハウス)九州電力株式会社総合研究所(PDF : 2,164KB)

11 スマート農業・農業DXについて九州農政局鹿児島県拠点(PDF : 2,764KB)

鹿児島県稲作経営者会議研修会に参加し、最近の農政の動き、米の需給状況等について説明しました!(令和7年3月10日)

令和7年3月10日(月曜日)に、鹿児島市内で、令和6年度の鹿児島県稲作経営者会議の研修会が開催されました。鹿児島県内だけでなく、九州外の富山県、岐阜県、島根県、九州内の福岡県、大分県の稲作経営者の方々が集まっての研修会。

農林水産省九州農政局鹿児島県拠点からは、

・最近の農政の動きについて(食料・農業・農村基本法の改正、みどりの食料システム戦略など)

最近の農政の動きについて(令和7年3月版)(PDF : 10,001KB)

みどりの食料システム戦略の取組(PDF : 2,196KB)

みどりの食料システム戦略(PDF : 8,424KB)

収入保険(PDF : 2,325KB)

ニッポンフードシフト(PDF : 846KB)

鹿児島県拠点SNS紹介(PDF : 680KB)

・食料供給困難事態対策法ついて

食料供給困難事態対策法について(PDF : 302KB)

食料供給困難事態対策法の概要(令和7年2月).(PDF : 1,811KB)

・米の需給状況の現状等について

米の需給状況の現状等についての説明資料(PDF : 2,331KB)

・令和7年度予算概算決定等について(経営所得安定対策、水田活用の直接支払交付金等)

令和7年度予算概算決定等についての説明資料(PDF : 7,418KB)

について説明させていただきました。

参加された農業者からは、「今回政府備蓄米を放出する背景を教えてほしい。令和6年産の米の生産量が増えた一方、主要な集荷業者の集荷量が少ないのはなぜか。」、「不足の事態のことも考えると、日ごろから在庫調査の精度高めて公表すべき。農業者も年間20精米トンを販売する者はしっかり届け出をさせるべき。」、「中山間地域の鳥獣被害対策をしっかりやってほしい。」、「生産性を上げるためには、小区画で不整形な圃場の整備、大区画化が必要。」など、多くの意見や要望が出されました。

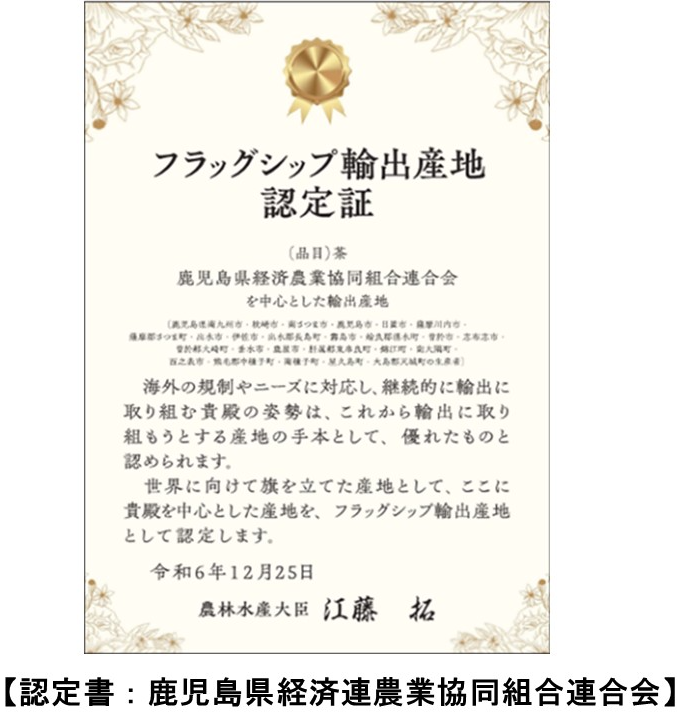

「第2回フラッグシップ輸出産地」認定証の授与式を行いました!(令和7年2月26日)

農林水産省では、海外の規制やニーズに対応して継続的に輸出に取り組み、手本となる産地を、「フラッグシップ輸出産地」として認定しています。今年度2回目の産地認定が行われ、九州農政局鹿児島県拠点管内では、「鹿児島県経済連農業協同組合連合会(品目:茶)」、「東町漁業協同組合(品目:ぶり)」の2産地が認定され、令和7年2月26日(水曜日)に、鹿児島県経済連農業協同組合連合会に対して認定証の授与を行いました。(東町漁業協同組合につきましては、当該組合の希望により、認定証を郵送させていただきました。)

認定書の授与後の意見交換では、「県内では、てん茶の生産は増えているが、てん茶を原料とした抹茶の加工施設が少ない。」といった、地元産の抹茶の拡大に向けた課題を挙げつつも、「荒茶の生産が日本一となり、セールスポイントが増えた。輸出を含め販売拡大を推し進めていきたい。」といった、更なる飛躍に向けた決意もありました。

鹿児島県拠点としては、節目節目で情報交換の機会を作るとともに、各産地の取組を定期的に取材させていただき、SNS等を通じて情報発信したり、輸出に関する支援等を紹介するなどにより、各産地の取組を応援していきます。認定された産地の皆さん、おめでとうございます!

環境にやさしい農産物のPR販売(地球畑)の取組を紹介します!(令和7年2月14日~16日)

鹿児島市の「地球畑西田店、荒田店、谷山店」では、2月14(金曜日)~16日(日曜日)に、地球畑各店の誕生祭「地球畑感謝祭」を開催しました。当日は、各店舗で、餅つきコーナーや有機野菜のスープ試食、JAあいら有機部会の農業者による店頭販売、南さつま市の深ネギを利用した焼ネギの試食販売、えびの市の有機農産物加工品の試食販売なども同時に開催され、たくさんのお客様で賑わいました。

農業者からは、昨年は猛暑で深ネギの苗がうまく育たず、年末の販売ができなかったことや、虫の大量発生で白菜などの葉物野菜が商品にならなかったことなど苦労しているとの話がありました。

買い物に訪れた消費者からは、「皮をむかないズボラ料理でも安心して食べられて感謝しています(50代女性)」、「慣行・有機にかかわらず購入し食品ロスを少なくしたい(40代女性)」、「農家さんたちが有機農業を継続していくことができる日本になってほしい(60代女性)」などの声や、「有機農業の面積拡大の目標を設定しながら、現場では少しも推進されず、がっかりしている。もっと農家さんたちを支援する政策を望みます(50代女性)」といった辛口の意見もありました。

皆様も、有機農産物など環境にやさしい農産物を選択肢の一つに加えてみませんか。

IPMを活用した環境に優しい栽培技術の優良事例について その2(令和7年2月4日)

10月に訪問した時から数か月経過し、新たな天敵を導入したとのご連絡をいただき、引き続き下前泰雄氏から、ピーマンの生育状況や防除についてお話を伺いました。日時:令和7年2月4日(火曜日)

場所:10月と同じハウス

生産者:JAそお鹿児島ピーマン専門部会天敵研究会会長下前泰雄

(新たな天敵の導入)

12月から土着天敵のヒメカノコテントウ、アブラバチを導入しており、ハウス内での活動を観察しました。順調に防除され、ピーマンの子実及び茎葉への被害は全く見られません。

アブラバチは寒くても平気で活動しますが、テントウムシは暖かくないと活動が鈍いので、組み合わせることにより、シーズン中アブラムシを効率よく抑えられます。

ヒメカノコテントウは、成虫、幼虫ともにアブラムシを捕食し、アブラバチは、高確率でアブラムシに産卵します。そのため、アブラムシが全滅した際のアブラバチの餌用(蜜源)として、花の咲く植物も植えています。

(バンカーの更新)

アブラムシのバンカーは、主にソルゴーですが、アブラムシの食害により短命となります。そのため、ハウス内のソルゴーは数回改植する必要があり、状況判断をしながら、植え付け時期をずらしつつ植え替えを行っています。

(IPM農法の横展開)

JAそお鹿児島ピーマン部会内でのマニュアルの共有を行い、部会員のライングループで随時情報を共有しています。さらに県内のピーマン産地である

南さつま地区へも情報提供を行っています。

(まとめ)

今回2度の訪問を通して、それぞれ取り組む生産者が日々注意深く観察することで、IPM農法が進化していることが分かりました。以下、下前氏のまとめ文を引用します。

天敵は、放飼してから効果が現れるまで1か月半くらいかかる。

害虫が低密度でなければ天敵は効果を十分発揮できない。

天敵の効果が現れるまで害虫を低密度に抑える必要があるため、場合によって追加の薬剤散布が必要な場合がある。

事前に放飼計画を立て、それに合わせて薬剤散布の計画を立てる。スムーズな定着のためには、定着後3週間くらいで放飼する計画を立てる。

令和6年度第3回経営所得安定対策等担当者会議で、米の需給状況の現状等について説明してきました。(令和7年2月7日)

令和7年2月7日(金曜日)に、鹿児島市で令和6年度第3回経営所得安定対策等担当者会議が開催され、その中で、「米の需給状況の現状等について」と題して、米の需給状況の現状、需給見通し、基本指針の変更点(備蓄運営関係)、加工用米の留意点等について説明するとともに、令和7年度予算概算決定の内容、経営所得安定対策等の事務処理関係等について説明させていただきました。参加された方からは、特に、「先日公表された水田政策の見直しの方向性の中で、令和9年度以降は「5年水張りの要件」は求めないとされたが、令和7年、8年は水張りが必要なのか。農業者からの問い合わせに苦慮している。」といった質問 があり、「令和7年、8年の対応として、連作障害を回避する取組を行った場合、水張りはしなくても交付対象とする。現場が混乱しないように、よくコミュニケーションを取らせていただく。」といった回答をしました。

資料1-1米の需給状況の現状等について(PDF : 1,262KB)

資料1-2令和7年度予算概算決定等について(PDF : 8,228KB)

資料3 -1令和6年産収入減少影響緩和交付金(PDF : 10,917KB)

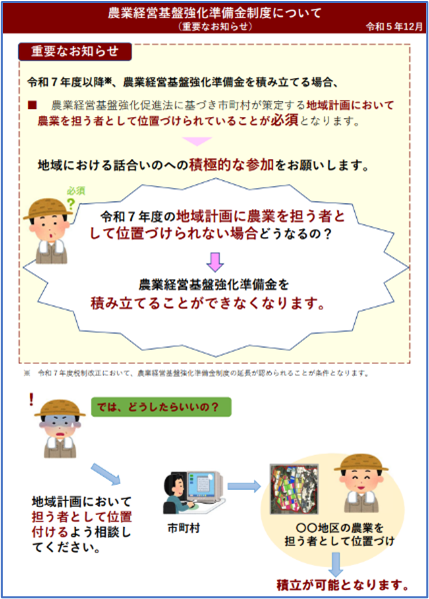

資料3-4農業基盤強化準備金について(PDF : 707KB)

資料3-5WCS用稲を作付される皆様へ(PDF : 156KB)

鹿児島県立薩摩中央高等学校で、農政の動きについて講義を行いました。(令和7年1月30日)

令和7年1月30日(木曜日)、鹿児島県立薩摩中央高等学校(さつま町)において、「最近の農政の動きについて~これからは、「みどりの食料システム戦略」の時代!~」と題して、食料行政に関するクイズも織り交ぜながら、講義をさせていただきました。

鹿児島県立薩摩中央高等学校は、平成16年4月に、(旧)鹿児島県立宮之城高等学校と鹿児島県立宮之城農業高等学校を再編統合し開校され、普通科、生物生産科、農業工学科、福祉課の4つの学科があります。創立20周年です!

今回は、生物生産科の1,2年生37名の生徒さんに対して講義をさせてもらいました。

生物生産科では、野菜・草花・果樹の栽培、家畜の飼育などを中心に、農業に関する基本的・基礎的な知識・技術を幅広く習得させ、農業の近代化や技術革新に対応できる農業経営者や、農業関連技術者を育成しています。また、農学系の国公立・私立大学への進学も目指しています。

先生、生徒の皆さん、ご清聴ありがとうございました!

講義資料(PDF : 17,486KB)

環境にやさしい農産物のPR販売(Aコープサザウィン店・Aコープいしき店)の取組を紹介します!(令和7年1月25日~26日)

1.環境にやさしい農産物のPR販売(Aコープサザウィン店)の取組を紹介します!南さつま市の「Aコープサザウィン店」では、1月25(土曜日)~26日(日曜日)に、自然農法で農産物を生産する「南さつま市自然農法・オーガニック野菜推進委員会(ありのままお野菜)」と連携した取組として、環境にやさしい農産物のPR販売が開催されました。

当日は、店内に設けられた販売ブースで、「ありのままお野菜」の農業者が生産した、大根、小松菜、人参、白菜、サニーレタスなど野菜が並べられ、試食コーナーや詰め放題のコーナーもあり、親子連れやご夫婦で見えられた方などで賑わいました。

また、南さつま市農業公社で研修中の農業経営を目指す研修生が店頭に立ち、お客様に対して農産物の安全性や料理方法などを説明し販売しました。販売の経験のない研修生は、販売することの難しさを実感したようです。

買い物に訪れた消費者からは、「安心なものを口に入れたい(60代女性)」、「農薬や化学肥料をなるべく使用しない安全な食品が良いと思う(50代男性)」、「少し高くても安全安心な食品を子供には食べさせたい(30代女性)」といった声が聴かれました。

皆様も、有機農産物など環境にやさしい農産物を選択肢の一つに加えてみませんか。

2.環境にやさしい農産物のPR販売(Aコープいしき店)の取組を紹介します!

鹿児島市内の「Aコープいしき店」では、1月25日(土曜日)に、かごしま有機生産組合が生産した有機農産物や、県内各地のJA生産部会で生産されたIPM栽培(天敵などを活用して病害虫の発生を抑える栽培方法)の農産物、K-GAP(鹿児島県が定めた安心・安全の基準に沿って生産された農産物)の認証を受けた農産物を利用した、環境にやさしい農産物のPR販売が開催されました。

当日は、大根人参などの有機農産物のほか、IPM栽培で生産されたピーマンや、K-GAPの認証を受けたトマトやイチゴが販売され、たくさんのお客さんで賑わっていました。

買い物に訪れた消費者からは、「価格よりも健康に良い食品を購入したい(60代女性)」、「安全性を考慮した農産物を購入したい(60代女性)」といった声が聴かれました。

皆様も、有機農産物など環境にやさしい農産物を選択肢の一つに加えてみませんか。

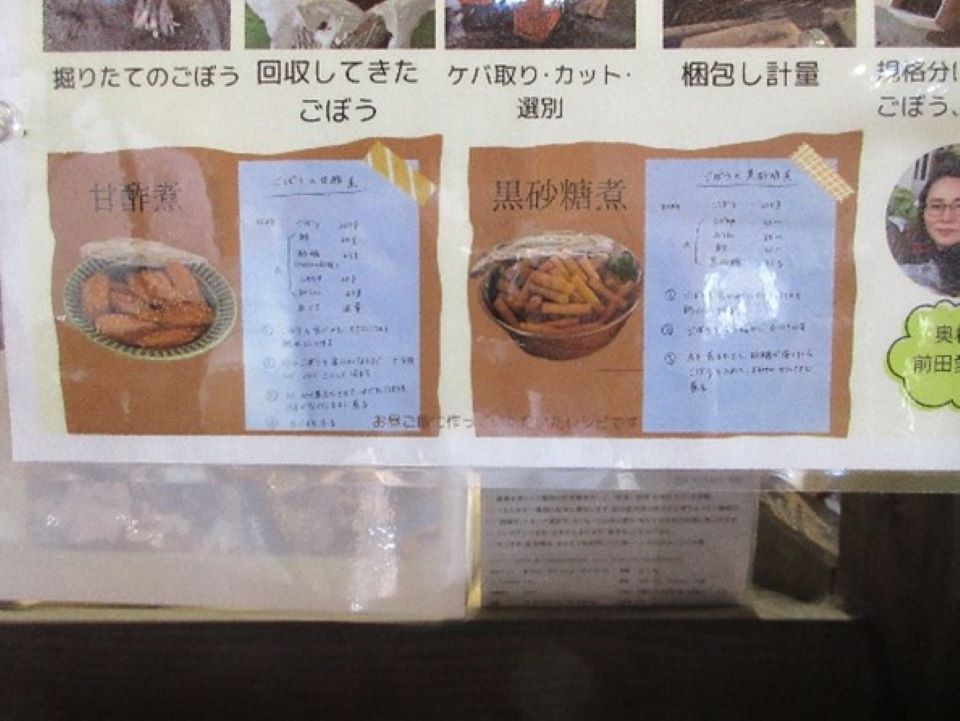

「環境にやさしい食材を使用した料理教室」を開催しました!(令和7年1月18日)

1月18日(土曜日)に、鹿児島県栄養士会さんとのコラボ企画により、「環境にやさしい食材を使用した料理教室」を開催しました。

今回の講座で作られたメニューは、次のとおりです。

<環境にも体にも優しい料理メニュー>

玄米ペーストパン(カンパーニュ)

冬野菜のクリーム煮(豆乳使用)

ごぼうつくねの照り焼き

さつまいものきんとん風サラダ

手作りにんじんゼリー

今回は、小学校で栄養教諭をされている管理栄養士さんから、アレルギーをお持ちのお子さんでも食べられるようなメニューをご用意いただきました。

今回も、「環境にやさしい」をテーマとして、食材にこだわっていただき、化学肥料の使用を通常の50%以下に抑えて栽培された伊佐市の特別栽培米を使用した玄米ペーストパンをはじめ、はくさい、白かぶ、にんじん、ごぼう、さつまいもについては有機野菜をご用意いただきました。また、砂糖などの調味料については、県内産のものをご用意いただき、地産地消にもこだわっていただきました。

試食の時間には、九州農政局鹿児島県拠点から、「これからは、環境にやさしい農業と地産地消が大切!」と題して説明をしました。フォローいただいている方にはお馴染みの内容になってきましたが、今回は、みどりの食料システム戦略に関する説明に加えて、1月の開催という季節に合わせ、「九州・沖縄のお雑煮」についてもご紹介しました。

参加者からは、「みどりの食料システム戦略について詳しく知らないので、もっと広める活動をして欲しい」「鹿児島県産のものを買わないといけないと思った。」「環境や地産地消についてたくさん勉強になった。」といったコメントをいただきました。

ご参加いただいた皆さん、鹿児島県栄養士会さん、ありがとうございました。

講演資料(PDF : 18,305KB)

「薬膳ランチ会in北山」(姶良市北山校区)が開催されました!(令和7年1月13日)

1月13日(月曜日)に、姶良市北山校区コミュニティ協議会と大学とのコラボ企画で「薬膳ランチin北山」が開催されました。これは、鹿児島県の委託事業(「大学と連携したむらづくり実践支援」)を活用したイベントです。北山校区では、過疎化・高齢化が進んでいる現状を打破するために、農林水産省の「農村型地域運営組織(農村RMO)形成推進事業」を活用し、令和5年度から、「北山に住んで良かったと納得できる地域の確立」を地域の全体ビジョンとして掲げ、農村RMOの形成に向けた取組を開始しています。

その取組の一環として、「地域資源の活用」と「生活の支援(高齢者の支援)」を目的とした、ランチ会を毎月1回開催することを目指しておられます。このたび、そのメニューの一つとして、「地元食材を活用した薬膳ランチ」を鹿児島大学と鹿児島女子短期大学とが連携して開発したことから、地区内で試食会を開催する運びとなったそうです。

ランチ会には、地元の婦人部の方や薬膳を料理した大学関係者等を含め、約40名の参加があり、薬膳の効果とメニューの説明後、皆さんで薬膳料理を一品ずつ味わいながら試食しました。

試食後は、テーブル毎に試食の感想や今後の取組について、座談会を行い終了しました。

姶良市北山地区コミュニティ協議会の会長は、「農村RMOに取組んでおり、ゆくゆくは食事処を復活させ、提供メニューとして活用したい。」と、意気込みを語られました。

鹿児島県農業再生協議会の臨時総会に出席しました。(令和7年1月10日)

令和7年1月10日(金曜日)に開催された、鹿児島県農業再生協議会臨時総会に出席し、米の需給状況の現状等について説明しました。資料:米の需給状況の現状等について(PDF : 6,155KB)

環境にやさしい農産物のPR販売(城山ストアー)の取組を紹介します!(令和6年12月10日、11日)

鹿児島市内にある、城山ストアーでは、かごしま有機生産組合と連携して、12月10日(月曜日)はフレッセ高見馬場店で、12月11日(水曜日)はアミュプラザ店で、「有機農産物のPR販売」を開催しました。当日は、かごしま有機生産組合の会員の農業者が店頭に立ち、ホウレンソウやニンジン、サツマイモなど10品目を棚に並べ、有機栽培された野菜などの美味しさを農業者自らアピールされていました。また、焼き立ての有機サツマイモの販売もあり、たくさんのお客さんで賑わっていました。

買い物に訪れた消費者からは、「子供に安全な食べ物を食べさせたい(40代女性)」、「農家の皆様が苦労して野菜を作っているので何とか支えてあげたい(60代女性)」、「体にやさしいのであれば多少高くても買う(70代女性)」などの声が聴かれました。

皆様も、是非、有機農野菜など環境にやさしい農産物を買い物の一つに加えてみませんか。

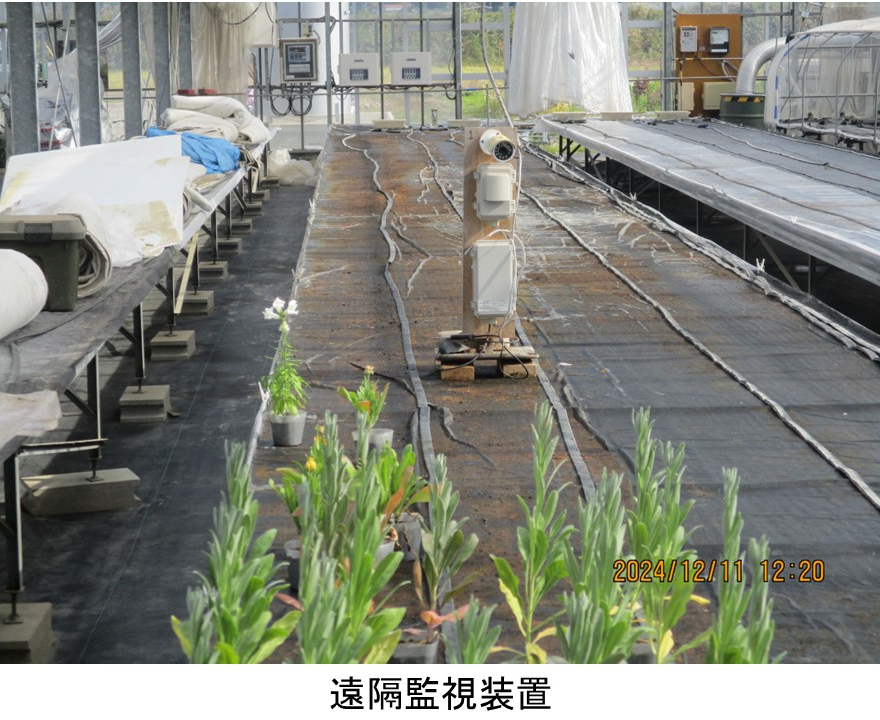

「有機農業を推進するための現地研修会」を開催しました!(令和6年12月11日)

令和6年12月11日(水曜日)に、姶良市において、有機農業を普及するための現地研修会を開催しました。農業者をはじめ、消費者(PTAを含む)、JA、自治体職員など121名(うちweb参加10名)の皆さんに参加していただきました。その概要について、ご紹介します。

【第1部】

かごしま有機生産組合の有機育苗ハウスを見学し、意見交換をしました。当組合の上野生産事業部長からハウスに導入している、自動換気装置等の統合環境制御システムの説明やアブラムシ対策等の現状と課題について説明がありました。個人農家では、有機苗の栽培管理が難しく安定した生産が難しかったことから、2021年にスマート農業実証プロジェクトを活用し、かごしま有機生産組合の育苗ハウスに統合制御システム、炭酸ガス施用機を導入し再始動したとのこと。

2023年の課題として、(ア)冬季のアブラムシ大量発生に伴う制御体制が不十分であったこと、(イ)ハウス内の天井部の部材や遮光カーテンの影が同じラインになり日照により苗の生育にムラが生じることが挙げられました。

【第2部】

会場を姶良公民館に移し、農林水産省、鹿児島県、有機農業者、姶良市、(有)かごしま有機生産組合からそれぞれ報告をし、意見交換を行いました。

鹿児島県姶良・伊佐地域振興局からは「有機農業の進め方について」、あいら有機部会の有機農業者からは「有機農業の現状と課題について」、姶良市教育委員会からは「学校給食における地場農産物の利用拡大及び有機農産物の導入について」、(有)かごしま有機生産組合からは「かごしま有機生産組合に取組について」それぞれの立場での実践的な取組や課題等について報告していただきました。

参加された方からは、「有機農産物の学校給食での利用に係る補助事業の内容等について詳しく知りたい。」などの質問があり、活発な議論が行われました。

また、参加者を対象としたアンケートを行ったところ、研修会に参加して「学校給食の状況が分かった。」、「有機農産物の導入に当たり、どのような点で苦労したのかを聞きたかった。」、「このような研修会が学校での保護者等への普及も必要かと思われます。」など、学校給食に関係する感想が多くありました。

皆様、研修会へのご協力、ありがとうございました。

現地研修説明資料

(ア)12.11有機農業を推進するための現地研修会式次第(PDF : 83KB)

(イ)【資料1】(施設見学)有機育苗ハウス資料(PDF : 2,419KB)

(ウ)【資料2】農林水産省からの情勢報告資料(PDF : 1,952KB)

(エ)【資料3】有機農業の進め方(PDF : 1,569KB)

(オ)【資料4】有機農業の現状と課題(PDF : 1,413KB)

(カ)【資料5】学校給食における地場・有機農産物導入(PDF : 3,138KB)

(キ)【資料6】かごしま有機生産組合の取組(PDF : 3,031KB)

(ク)【資料7】JAあいらの取組(PDF : 2,735KB)

(ケ)【その他資料】みどり認定(PDF : 1,071KB)

環境にやさしい農産物のPR販売(有機農業の日)の取組を紹介します!(令和6年12月8日)

かごしま有機生産組合は、12月8日(日曜日)の「有機農業の日」の取組として、12月7日(土曜日)と8日(日曜日)の2日間、鹿児島市内にあるイオンモール鹿児島で、「有機農産物などの環境にやさしい農産物・加工品の直売会」を開催しました。イオンモール鹿児島の「花の広場」で、有機野菜や有機米、有機加工品などの販売が行われ、鹿児島県及び宮崎県の有機農業に取り組む農業者が大勢参加してPRをされました。お客さんから「この野菜はどのように食べたらいいの?」と聞かれ、調理方法などを丁寧に説明しながら販売する場面もあり、大盛況でした!

消費者からは、「最近、子供のことを考えて、有機農産物を意識して買うようになった(20代男性)」や「自分は有機にはこだわらないが、娘たちは有機野菜をよく買っている(70代女性)」といった声や、大分県から来られたお客さんからは「鹿児島で有機農産物の直売会をやっているので驚いた。大分県では見ないので、大分県でもやってほしい(50代女性)」といった声がありました。

皆様も、是非、有機野菜など環境にやさしい農産物を買い物の一つに加えてみませんか。

ありのまま分校自然の恵み収穫祭&100人でいただきます!開催(南さつま市)(令和6年12月8日)

令和6年12月8日(日曜日)に、南さつま市で開催された「自然農法体験学校ありのまま分校の自然の恵み収穫祭」とコラボイベント「100人でいただきます!inありのままお野菜畑」に参加してきました。南さつま市は、令和5年3月10に「オーガニックビレッジ宣言」を行っており、自然農法体験学校「ありのまま分校」を開校するなど有機農業への理解促進をはじめ、様々な有機農産物の新規就農希望者の受け入れや育成、学校給食での有機農産物等の利用の取組を展開されています。

当日は、朝から小雨が時より降り肌寒い気候でしたが、お昼前から晴れ間が広がり、多くの方々が来場され盛大に開催されました。

収穫祭では、ありのまま分校の圃場で、収穫体験、コンテナリレーや当分校の畑で収穫された野菜の販売、各種ワークショップなどが行われました。

また、コラボ企画である「100人でいただきます!」では、プロのシェフが「ありのままお野菜」を食材に、見たこともない大きなパエリア鍋で100人分の「ブイヨンスープ」を料理し、様々な野菜が植えられた圃場を眺めながらみんなで一緒に美味しく食べました。

※「ありのままお野菜」とは、南さつま市の「自然農法・オーガニック野菜推進委員会」で、自然農法栽培で生産され学校給食に納入している野菜を家庭でも食べることができるようにとの思いで名付けられました。

【最後に】

吉田分校長とお話しさせていただく中で「ありのまま分校では、土を育て、野菜を育てるだけでなく、人を育てる。」との分校長の言葉が特に印象に残りました。

また、販売所で買った卵と野菜(じゃがいも、人参)は、家族で卵かけご飯にし、野菜は蒸し野菜にしておいしくいただきました。

ありのまま分校の皆様、南さつま市の職員の皆様、大変ありがとうございました。

オーガニックフェスタかごしま2024に参加しました!(令和6年11月23日)

令和6年11月23日(土曜日)に、鹿児島市のウオーターフロントパークで開催された「オーガニックフェスタかごしま2024」に参加しました。同イベントは、NPO法人鹿児島県有機農業協会及びかごしま有機農業推進協議会の共催により開催される日本最大級の有機の祭典です。

17回目となった今回は、県内外の有機農産物生産者など、約140点が出店(過去最大)し、それぞれ自慢の農産物などを販売したほか、ジビエバーガーなどのキッチンカーが出店して、賑わいを見せていました。

また、公共交通機関や自転車で来場された方、マイバックや箸、皿を持参された方、エコクイズに回答した方などに付与されるエコポイントカードも配布され、20ポイントでオーガニックな商品が進呈される(外れなし!)エコ活動にも取り組まれていました。子供連れの家族にも楽しめるイベントとなっており、巨大竹ブランコやトラクターアドベンチャーもあり、多くのお客様が楽しんでいる様子でした。

参加されたことのない方はぜひ、来年参加をよろしくお願いします!

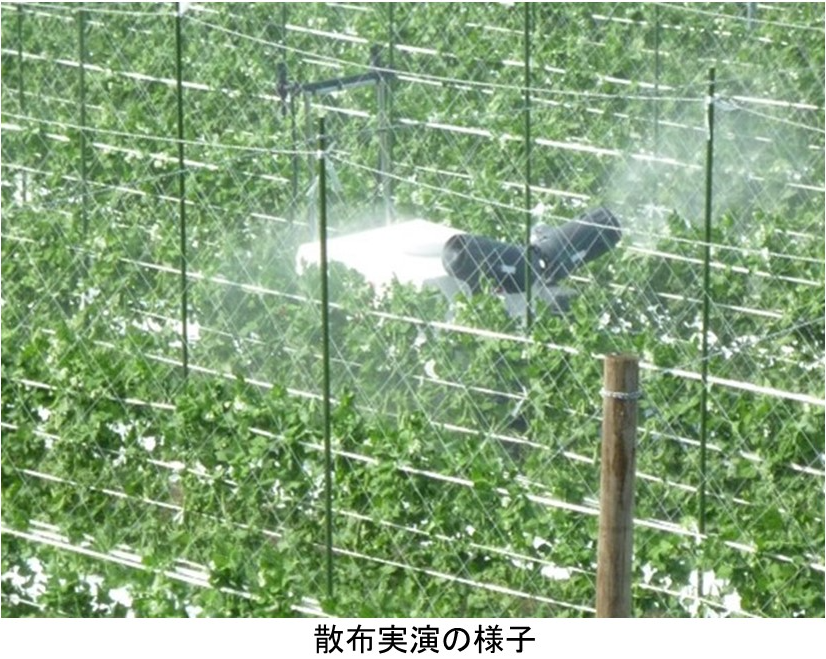

指宿市で無人自動運転散布の実演会を見てきました!(令和6年11月14日)

令和6年11月14日(木曜日)に、指宿市開聞十町で、指宿市スマート農業協議会主催によるスナップエンドウの無人自動運転散布「実演会」が開催されました。今回の実演では、XAG社のR150を基に、(有)鹿児島船舶塗装工業所アグリかわさきが独自にカスタマイズした車両が使用され、農業者や自治体関係者約40名が参加しました。アグリかわさきが行ったカスタマイズでは、車幅を109cmから68cmに縮小し、畝間への進入がスムーズに。駆動を4輪から6輪に変更し、枕地での転回がしやすくなりました。さらに、タンク容量を100Lから200Lに増量し、薬剤の投入作業を軽減。また、攪拌機を搭載することで農薬の沈殿を防ぎ、均等な散布を実現しています。

これまでにも指宿市オクラや奄美大島たんかんなどで実演が行われており、今回の実演会では、散布機の説明や農業者の体験談が熱心に聞かれ、実際の運用方法について質問が相次ぎました。アグリかわさきは、今後も他の作物に対応した実演を行う予定で、興味のある方は同社に問い合わせることができます。

問合せ先有限会社鹿児島船舶塗装工業所アグリかわさき鹿児島市清水町31-8

電話番号(代表)電話 099-248-5333(代表)

担当:川崎 080ー3753ー3864

HP:https://aguri-kawasaki.jp

令和6年薩摩川内市認定農業者会全体交流会(研修会の部)で講演を行いました。(令和6年11月21日)

薩摩川内市認定農業者会全体交流会において、最近の農政の動き等について講演を行いました!

令和6年11月21日(木曜日)に、薩摩川内市で行われた薩摩川内市認定農業者会全体交流会にて「最近の農政の動き~みどりの食料システム戦略の時代~」というテーマで講演を行いました。

農林水産省の取り組みとして、食料・農業・農村基本法改正や、環境に配慮した農業の重要性を説明しました。

講演資料はこちらから(PDF : 14,462KB)

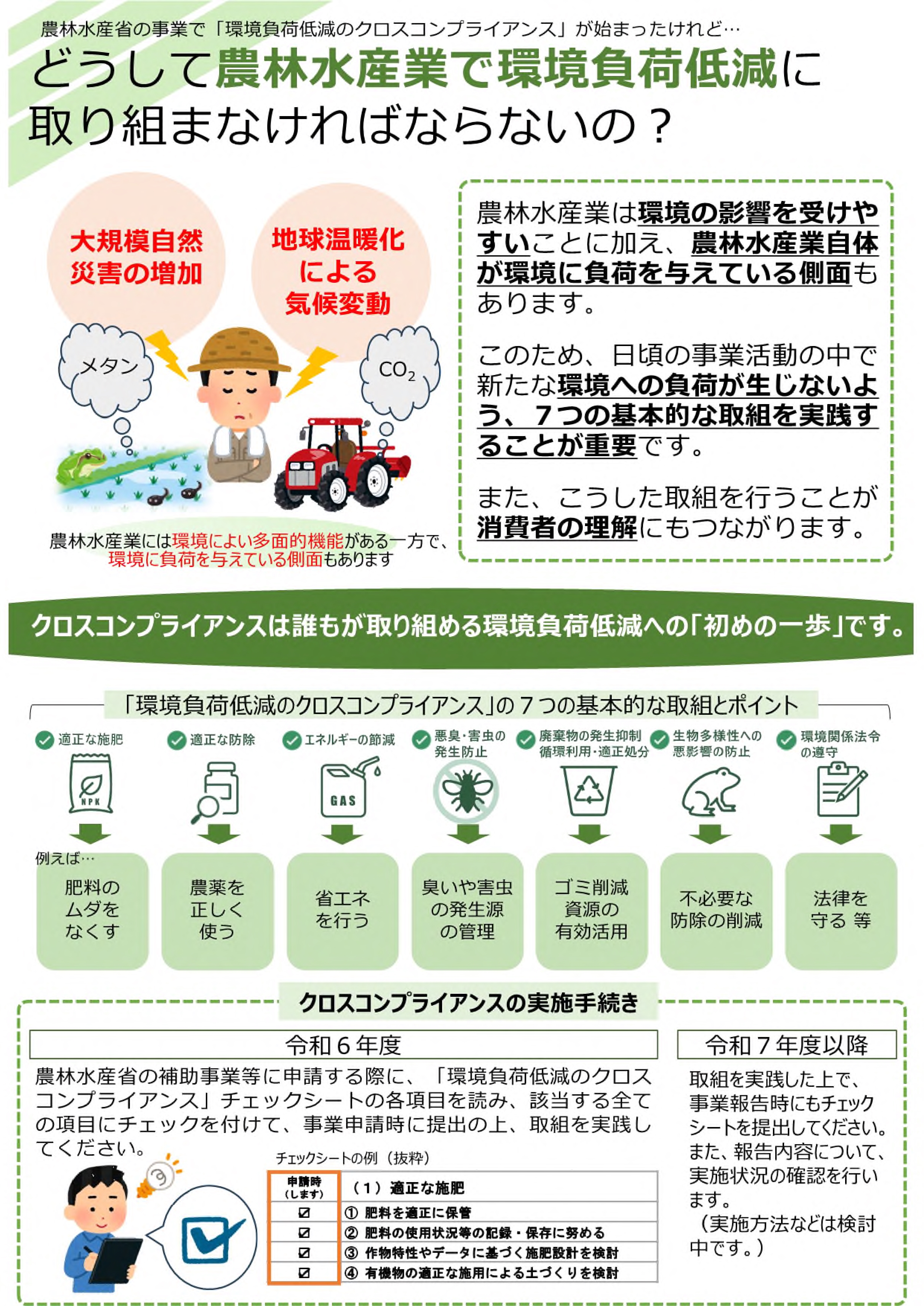

みどりの食料システム戦略オンライン説明会を開催しました。(令和6年11月27日)

九州農政局鹿児島県拠点では、みどり戦略の概要や、令和9年度から本格実施される「みどりチェック(環境負荷低減のクロスコンプライアンス)」など、みどり戦略の推進に向けた各種取組の概要を令和6年11月27日(水曜日)にオンライン説明会を開催しました。さらに詳しい内容について説明を受けたい方がいらっしゃいましたら、下記の担当までお問い合わせください。

説明会資料

1.みどりの食料システム戦略WEB会説明資料(PDF : 7,448KB)

2.みどりの食料システム戦略(参考資料1)(PDF : 7,515KB)

3.「みどりチェック」の取組(参考資料2)(PDF : 839KB)

4.みどり認定(参考資料3)(PDF : 1,080KB)

鹿児島県鹿屋農業高校で、農政の動きについて講義を行いました!(令和6年11月20日)

令和6年11月20日(水曜日)、鹿児島県立鹿屋農業高等学校(鹿屋市)において、「最近の農政の動きについて~これからは、「みどりの食料システム戦略」の時代!~」と題して、講義をさせていただきました。

鹿屋農業高等学校は、鹿児島県鹿屋市に位置する公立の農業高校で、明治28年(1895年)に設立されました。この学校は、農業経営者育成高校に指定されており、農業科、畜産科、園芸科、農業機械科、農林環境科、食と生活科の6つの学科があります。

特に畜産科では、肉用牛や酪農、養豚、養鶏などの畜産主要部門を学ぶことができるため、専門的な知識と技術を身につけることができます。

この学校では、実習を通じて生徒が自ら作物や動物を育て、その成果を地域社会に還元することを重視しており、毎週火曜日と木曜日には「農高市」を開催し、生徒が育てた野菜や果物を販売するイベントも行われています。

さらに、地域資源の活用にも力を入れており、竹を利用した飼料の研究にも取り組んでいます。和牛甲子園での受賞歴もあり、本年の第7回和牛甲子園では、総合評価部門の最優秀賞を受賞し、生徒たちの努力が評価されています。

今回の講義では、1年生30数名に参加していただきました。

また、講義終了後には、生徒さんから大きなお礼の拍手をいただき、感謝の気持ちでいっぱいになりました。生徒の皆さん、先生方、ありがとうございました!

シリーズ第4弾の出前授業は、1月に実施されます

講義資料(PDF : 15,330KB)

有機肥料を使用した環境にやさしい農業についてご紹介します!(令和6年11月11日)

農林水産省では、「みどりの食料システム戦略」を策定し、化学肥料・農薬の使用量を抑えた環境にやさしい農業への転換を推進しています。

鹿児島県拠点は、令和6年11月11日(月曜日)に、いちき串木野市で化学肥料・農薬を使わず、有機肥料を使って米、茶、さつまいもの栽培を行っている「株式会社生健」を取材してきました。

同社代表の米丸さんから、その具体的な取組事例についてお話を伺いました。

米丸さんが化学肥料・農薬を使った栽培から有機肥料を使った栽培に転換したきっかけは、先代の父から農業経営を引き継いで間もないころ、自身が農薬による健康被害を経験したことです。

それ以来、栽培方法を見直し、圃場では30年以上、化学肥料・農薬を使用していないとのことです。その結果、作物の植物としての本来の力を引き出すことで虫が付きにくくなっただけでなく、最近ではあまり見かけなくなったメダカやゲンゴロウなどの希少生物が田んぼに姿を見せるようになったとのことです。

また、今後は「有機JAS」の認証を目指すだけでなく、新たに大豆の栽培を始め、その大豆で味噌を製造する6次産業化に取り組むことも検討しているとのことです。

意見交換をする米丸氏(右) 有機肥料を使用した茶畑

鹿児島県立種子島高等学校で、農政の動きについて講義を行いました。(令和6年11月7日)

鹿児島県立種子島高等学校で、農政の動きについて講義を行いました。令和6年11月7日(木曜日)、鹿児島県立種子島高等学校(西之表市)において、「最近の農政の動きについて~これからは、「みどりの食料システム戦略」の時代!~」と題して、講義をさせていただきました。

鹿児島県立種子島高等学校は、平成18年4月に(旧)鹿児島県立種子島高校と鹿児島県立種子島実業高等学校を統合し開校され、普通科、生物生産科、電気科の3つの学科があります。

今回は生物生産科の26名の生徒さんに対して講義をさせてもらいました。

生物生産科では、2・3年生で園芸コースと畜産コースを選択します。園芸コースでは、野菜、草花、植物バイオを専攻し、畜産コースでは、酪農、肉用牛、食品加工を専攻し、農業経営者や農業大学校への進学、就職等を目指しています。

特に植物バイオでは、「安納いものバイオ苗」を島内に供給していて、その供給割合は8割を占め、地域に大きく貢献されているようです。

講義終了後には、生徒さんから大きなお礼の拍手をたくさんいただき、感謝の気持ちでいっぱいになりました。

講義終了後、担任の先生に、畜産の施設や園芸の施設も見学させていただきました。生徒の皆さん、ありがとうございました!

講義聞く生徒さんたち 安納いものバイオ苗

畜産施設の牛たち 実習に励む生徒さん

講義資料(PDF : 24,818KB)

IPMを活用した環境に優しい栽培技術の優良事例について(令和6年10月23日)

志布志市で、農薬の使用を低減し、天敵となる昆虫等を活用した病害虫防除法であるIPM農法を活用したピーマン栽培を行っている農業者から、その活用法についてお話を伺いました。志布志地区では、このIPM技術を活用し、約100名の農業者がハウス栽培によるピーマンを生産しています。今回は、その効果的な取組等について、ご紹介します。日時:令和6年10月23日(水曜日)

場所:志布志市

生産者:JAそお鹿児島ピーマン専門部会 天敵研究会会長 下前泰雄

同行者:鹿児島県大隅地域振興局農林水産部曽於畑地かんがい農業推進センター

農業普及課 野菜普及係長 藤崎成博(あきひろ)

〃 野菜普及係技術主査 小濵美弘

〇部会について

部会は現在100名の方が加入しており、延べ栽培面積はおおよそ28haです。

部会は平成20年に、かごしま農林水産物認証(K-GAP)を取得し、かごしまブランド認定を受けています。その後、減農薬等を目指し、天敵導入(スワルスキーカブリダニ)を行いました。さらに土着天敵のタバコカスミカメを導入し、地域で活用できるマニュアルを作成する等、部会での横展開を図りました。

生育中のピーマン

部会の特徴的な取組として、志布志市農業公社で、全国各地からの新規参入希望者の研修(2年間)を受け入れることにより、若くて活気ある産地づくりを行い、地域活性化に貢献しています。また、部会員の皆様も新しい技術への取組意欲が高く、いち早くIPM技術の導入を行い、ピーマンだけでなく他作物(キュウリ、ナス等)への波及を図ることができました。

タバコカスミカメの成虫 ハウス内に植えたクレオメ

今回は、部会の天敵研究会の会長である下前泰雄氏から、取組についてお話を伺いました。

(生産者概要)

栽培面積 30a 4連棟ハウス(10a×3棟)

生産量 10a当たり 13~14t程度

従事者 夫婦2名、収穫期に1名雇用

栽培品目 中早生品種ピーマン

(IPMへの取組)

スワルスキーカブリダニ、タバコカスミカメ(土着)、アブラバチ、ヒメカメノコテントウ等を複合的に使用し、バンカー法、ハイブリッドバンカー法を導入して減農薬、省力化に取り組んでいます。

バンカーとしては、ソルゴー、ゴマ、クレオメを使用しています。ハウス内へ直接植え付けるほか、ハウス横の露地で栽培し、土着のタバコカスミカメや餌となるヒエノアブラムシを増やして活用しています。

露地栽培のソルゴー

(特徴的な取組)

長年の経験と的確な観察眼により、工夫し、より効果的な新たな手法を独自に実施しています。

1つは、ハウス外で栽培するソルゴーに付いたヒエノアブラムシ等は、ハウスに導入する場合、アブラムシ単独で移動しても生存率が低いため、ソルゴー本体もハウス内に移植する手法であり、かなりの効果を上げています。

2つ目は、土着のタバコカスミカメをハウス内に導入する場合、成虫はすぐに飛んで逃げてしまうため、植物を揺すって幼虫を収集し、集めた幼虫をバーミキュライトに混ぜ込んで、アブラムシの被害を受けているピーマンに振り撒くと、ピンポイントで撃退が可能となる手法です。

ハウス内に移植したアブラムシ付きソルゴー 幼虫を混ぜたバーミキュライト

天敵研究会会長 下前泰雄 氏

(成果)

このような取組については、鹿児島県大隅地域振興局農林水産部曽於畑地かんがい農業推進センターの担当者が取りまとめマニュアル化し、広く管内に横展開を図っています。その結果、販売金額がほぼ目標を達成する状況となりました。

経営所得安定対策等担当者会議に出席し、米の需給状況等について説明を行いました。(令和6年10月30日)

令和6年10月30日(水曜日)に、鹿児島市内で開催された「令和6年度第2回経営所得安定対策等担当者会議」に出席しました。九州農政局鹿児島県拠点からは、米の需給状況の現状や令和06月07日年の主食用米等の需給見通し、鹿児島県内の水稲の生産状況、加工用米・麦などの需要に応じた生産の取組などについて説明。

また、令和7年産からは、マーケットインの考え方で、農業者・農業者団体を主体とした、主食用米、加工用米などの需要に応じた生産が重要であり、例えば、鹿児島県民が食べる米や、県内の加工用需要者の原料は鹿児島県内で生産するなど、地産地消の考え方も必要と提起しました。

出席者からは、水田活用の直接支払交付金等の事務に対する質問や、5年水張りの確認方法、飼料作物等の基準単収に関する質問等が出されました。

説明資料

資料1-1 米の需給状況の現状等(PDF : 695KB)

資料1-2 加工用米について(PDF : 615KB)

資料1-3 予算概算(PDF : 1,106KB)

資料1-4 6九参鹿児第51号(PDF : 411KB)

一般社団法人「食の未来・鹿児島」設立記念講演会で、来賓挨拶をしました!(令和6年10月19日)

令和6年10月19日(土曜日)に、一般社団法人「食の未来・鹿児島」設立記念講演会/設立総会が開催され、窪山参事官が来賓挨拶を行いました。一般社団法人「食の未来・鹿児島」は、食の未来に係わる情報交換、食の未来に取り組む事業者の応援などを目的に設立された団体です。

来賓挨拶では、地球温暖化等の課題を解決するため、農林水産省において、持続可能な食料システムの構築に向けた「みどりの食料システム戦略」を策定し、有機農業、特別栽培、IPMなどの環境にやさしい農業を推進していることや、鹿児島県のスーパーなどの店頭においても、首都圏のように、環境にやさしい農産物が当たり前に並ぶ姿を描きたいことなどを交えながらお話させていただきました。

トークセッションでは、有機農業に取り組んでいる農業者の取組の紹介をはじめ、食に関する講演が行われました。会場は100名を超える方が参加され、食への関心の高さがうかがわれました。

熱気あふれる会場の様子 来賓挨拶をする窪山参事官

「環境にやさしい食材を使用した料理教室」を開催しました!(令和6年10月19日)

令和6年10月19日(土曜日)に、鹿児島県栄養士会さんとのコラボ企画により、「環境にやさしい食材を使用した料理教室」を開催しました。今回の講座で作られたメニューは、次のとおりです。

<環境にも体にも優しい料理メニュー>

☆ 肺に優しい炊き込みご飯

☆ 黒豚と有機野菜の蒸し物

☆ 県内産材料で作る具沢山みそ汁

☆ 鹿児島県産ライムで作るライムスカッシュ

“国際薬膳師”の資格もお持ちの管理栄養士の方から、例えば、季節柄、今の時期は乾燥しやすく、肺にも影響があることから、肺を潤す食材(塩ゆで落花生(鹿屋市産)等)を取り入れた炊き込みご飯を作ることなど、各食材の産地や薬膳としての特徴、お勧めの調理法などの説明がありました。

いよいよ調理が始まると、皆さんとても手際よく、あっという間に美味しいお料理が出来上がり、調理室には、お出汁の良い香りが充満していました。

試食の時間には、九州農政局鹿児島県拠点から、「鹿児島ではこんな農産物が作られています!?~これからは、環境にやさしい農業と地産地消~」と題して説明をしました。フォローいただいている方にはお馴染みの内容になってきましたが、今回は、料理メニューに合わせて、「鹿児島で生産されている主な有機農産物」についても紹介しました。

参加者からは、「年々進む温暖化で農畜産物が心配、環境にやさしい農畜産物を購入して農家さんを応援したい。」といったコメントをいただきました。ご参加いただいた皆さん、鹿児島県栄養士会さん、ありがとうございました。

次回(1月)の開催もお楽しみに!

管理栄養士・国際薬膳師からの説明 食材たち(有機米、有機野菜など) 調理風景

調理風景 完成したお料理

試食タイム 窪山参事官からの説明

鹿児島県立伊佐農林高等学校で、農政の動きについて講義を行いました!!(令和6年10月17日)

令和6年10月17日(木曜日)、鹿児島県立伊佐農林高等学校(伊佐市)において、「最近の農政の動きについて~これからは、「みどりの食料システム戦略」の時代!~」と題して、講義をさせていただきました。伊佐農林高等学校は、大正3年(1914年)に鹿児島県伊佐郡立伊佐農林学校として設立され、今年で 110周年を迎える歴史と伝統のある専門高校です。

農林技術科と生活情報科の2つの学科があります。農林技術科では、園芸、畜産、食品加工、林業などを専攻して学びます。生活情報科では、生活コースと情報コースでそれぞれ家庭、商業に関する科目を学びます。

講義では、農林水産省の部署や主な仕事をはじめ、食料・農業・農村基本法が改正され、新たに、「食料安全保障の確保」や「環境と調和のとれた食料システムの確立」が政策の柱に加わったこと。特に、環境と調和のとれた食料システムの確立については、「みどりの食料システム戦略」の下で、有機農業などの環境にやさしい農業への転換を推進しており、『生徒の皆さんが、将来、農業経営にかかわるときは、これが当たり前になっていることを目指している。』ことを説明しました。

そのほか、農業DX、6次産業化など、経営改善や所得向上につながる取組について、地元伊佐市を含め、県内の取組み事例を紹介しながら解説しました。

担任の先生からは、「生徒は、いつもの授業とは雰囲気が違うせいか、少し緊張した様子で受講していたようです。」との話がありました。

講義終了後には、生徒さんからお礼の言葉をいただき、感謝の気持ちでいっぱい。生徒の皆さん、ありがとうございました!

次は、11月に、種子島高等学校へ。

講義の様子(ア) 講義の様子(イ) 生徒さんからお礼の言葉

講義資料(PDF : 21,648KB)

玄米ペーストパンを製造している「(株)やまびこの郷」に行ってきました!'(令和6年10月8日)

鹿児島県拠点は、令和6年10月8日(火曜日)に、鹿児島県伊佐市の中山間地域にある「(株)やまびこの郷」に行ってきました。「(株)やまびこの郷」は、主に、米などの農作業や農地を集約することにより生産コストの低減等を図り、農地や地域を維持することを目的に平成25年に設立された集落営農法人です。機動的な経営展開ができるよう、任意組織から法人化する際は、株式会社を選択されたそうです。

法人化を契機として、経営の多角化で、利益を上げていく一環として、玄米パンの製造・販売を始めたそうです。パン製造に当たっては、熊本玄米研究所で研修し、技術を習得されたそうです。パン製造には、原料にこだわり、法人で製造しているパンは、通常栽培基準より化学肥料、化学農薬の成分を5割以上削減した栽培により育てたお米(商品名:やまびこの郷」を8割以上使用している玄米ペーストのパンです。

パンは、原料にこだわり、一つ一つ手作業で丁寧に成型。焼き上げた玄米パンをそのまま急速冷凍して配送しますので、ご家庭で自然解凍するだけで、焼き立ての風味が戻る。さらに、電子レンジで20~30秒温めるだけで、甘くてふわふわ、たった今焼きあがったかのようなパンになるそうです。

代表者の永吉智美(さとみ)さんにお話をお聞きしました。

パンの製造を始めた頃の3年間は、まったく売上が上がらずに、売上を上げる方法を模索していた日々を過ごしていたそうです。お店と商品の認知度を高めるために、移動販売を開始し、フェスタがあれば、費用対効果をスタッフと話し合い、吟味して出店していたそうです。売上が上がるきっかけになったのは、ネット販売だったそうです。

自社米を使用して製造するパンが、多くの消費者に支持されたとのことで、特に健康志向、美容志向の、30代~60代を中心に販売数を伸ばしたそうです。さらに、ネットを中心とした口コミでの広がりで、商品の認知度も高まったそうです。

これからの展望をお聞きしたところ、「嗜好の変化など様変わりが激しい時代に対応するために、地域の皆さんはもちろん、行政とも連携しながら、創意工夫して頑張っていく。」と熱く語っておられました。

お忙しい中、貴重なお話を聞けて、訪問した我々も身が引き締まる思いでした。貴重な時間を割いて頂きありがとうございました。

パン生地をこねる様子 パン生地を焼く前の様子 パン生地を焼いている様子

パン工場の外観

令和7年度 WEB予算概算要求等説明会を開催しました。(令和6年9月~10月)

九州農政局鹿児島県拠点では、令和6年9月12日(木曜日)、9月19日(木曜日)、9月26日(木曜日)、10月3日(木曜日)の4回にかけて、管内自治体や、農業関係団体、農業者等に呼びかけ、令和7年度の予算概算要求や、税制改正要望の概要及び環境負荷低減のクロスコンプライアンス、みどり認定に関するWEB説明会を開催しました。さらに詳しい内容について説明を受けたい方がいらっしゃいましたら、下記の担当までお問い合わせください。

予算概算要求等説明会資料 令和7年度税制改正要望 みどり認定を受けましょう 環境負荷低減のクロスコン

の主要事項について プライアンスが始まりしました!

1.令和7年度農林水産関係予算概算要求の概要

ファイルサイズが大きいので5分割しています。

ア.令和7年度農林水産関係予算概算要求の概要(PDF : 10,227KB)

イ.令和7年度農林水産関係予算概算要求の概要((PDF : 24,032KB)

ウ.令和7年度農林水産関係予算概算要求の概要(PDF : 21,339KB)

エ.令和7年度農林水産関係予算概算要求の概要(PDF : 29,992KB)

オ.令和7年度農林水産関係予算概算要求の概要(PDF : 5,279KB)

2. 令和7年度税制改正要望の主要事項について(PDF : 747KB)

3. みどり認定を受けましょう(PDF : 1,146KB)

4. 環境負荷低減のクロスコンプライアンスが始まりしました!(PDF : 65KB)

鹿児島大学農学部でみどりの食料システム戦略等に関する講義を行いました!(令和6年9月27日)

九州農政局鹿児島県拠点は、令和6年9月27日(金曜日)に、鹿児島大学農学部において、約200名の学生の皆さんに対して、最近の農政の動きやみどり食料システム戦略などに関する講義を行いました。講義では、冒頭に、戦後農政の大きな流れに触れた後、本年6月5日に公布・施行された、「食料・農業・農村基本法」の改正の経緯や改正のポイント、今後は、これまでの政策に加え、食料安全保障の確保や環境と調和のとれた食料システムの確立(みどりの食料システム戦略の推進)が政策の大きな柱に加わることなどについて説明しました。

特に、みどりの食料システム戦略に関しては、海外に目を向けると、EUやアメリカでは、環境政策を進める戦略が策定され取組が進められおり、有機食品の売上も継続して増加している状況等を説明した上で、日本国内も、有機農業や化学肥料・農薬の使用量を削減した「環境にやさしい農業」への転換を進めながら、戦略的に輸出の取組を進めることで、国内農業を発展させていくことが必要であることなどを説明しました。

食料・農業・農村基本法関係 みどりの食料システム戦略関係 講義を受けている学生(ア) 講義を受けている学生(イ)

講義用資料(PDF : 5,812KB)

「とくのしま伊仙まちづくり協同組合」の設立について話を聞いてきました!(令和6年9月19日)

農林水産業における人出不足の解消策の一つとされている、人口急減地域特定地域づくり推進法に基づく「特定地域づくり事業協同組合制度」を活用し、「とくのしま伊仙まちづくり協同組合」を設立して活動を展開されている様子について、組合事務局長の大保さんと伊仙町役場にお話をお聞きしました。過疎地での人手不足解消をめざし、若い移住者らを人口減少の著しい離島や中山間地で雇い、季節や繁忙期に応じて様々な職場に派遣(マルチワーク)することで、若者の地元定着や地域の持続性を高めるのが狙い。

大保さんは、4年前に夫婦で大阪から徳之島の暮らしと自然の距離の近さに惹かれ移住を決めた。かねてから地域づくりに興味があったことから、島が抱える人口減少や地域産業の担い手不足の解決策として、組合設立のキーパーソンとなり、町内6事業所と集い、2099年9月に設立しました。

「農業、認定こども園、介護事業所、学童保育などの仕事を組合せ、年間を通じた安定した仕事の創出を目指しており、特に冬場は、バレイショやサトウキビなど農業分野の需要が高くなるため、可能な範囲で員外派遣を含めて対応している。」とのことです。

農業現場で労働力の確保、担い手の育成などの課題があるが、農業だけでは年間を通じた雇用が難しいなどの問題でお悩みの自治体等におかれては、他産業との組み合わせで労働の機会を提供できる「特定地域づくり事業協同組合制度」の活用も検討されてみてはいかがでしょうか!

バレイショの収穫作業(ア) バレイショの収穫作業(イ) 学童保育の現場

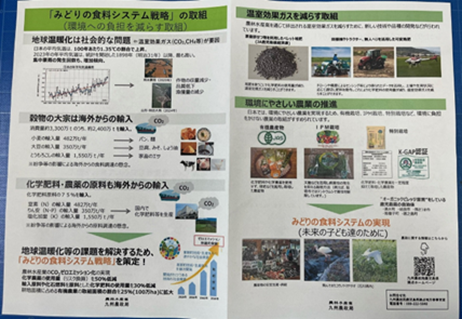

鹿児島県湧水町での音楽イベントで、みどりの食料システムについて説明してきました! (令和6年9月28日)

9月28日(土曜日)に、鹿児島県湧水町の「イマジンカフェ」で、音楽のイベントがあり、消費者、農業関係者など約25名が参加されました。そこで、九州農政局鹿児島県拠点から、「みどりの食料システム戦略」の取組(環境への負担を減らす取組)と題して、地球温暖化等の課題、穀物の輸入の状況、化学肥料・農薬の原料の調達等の状況を解説しつつ、化学肥料・農薬の使用量を抑えた栽培や有機栽培の推進の必要性について説明しました。また、バランスの良い食事や、米を中心とした食生活の必要性などを説明しつつ、地元食材を意識して購入していただくと、農業者も安心して経営できるなど、地産地消の重要性についても説明しました。

参加者からは、「本日の話をきっかけに、環境にやさしい農産物の選択や地産地消についても心がけたい。」といったコメントをいただきました。ご参加いただいた皆さん、イマジンカフェのオーナーさん、ありがとうございました。

(ア)みどりの食料システム戦略について (イ)説明資料 (ウ)会場のイマジンカフェ外観

説明を聞いている様子

(エ)イマジンカフェマスコットのポニー (オ)イマジンカフェ室内のコンサートスペース

説明資料(PDF : 1,915KB)

あふの環(わ)2030プロジェクトメンバーによるサステナウィーク「未来につながるおかいもの」の取組を紹介します!(令和6年9月21日~23日)

イオン九州株式会社は、2024年の「あふの環(わ)プロジェクト」活動(農林水産省、消費者庁、環境省連携)の『サステナウィーク~未来につながるおかいもの~』というテーマに賛同し、サステナウィーク期間(令和6年9月21日~23日)に、サステナブルな商品を販売する取組を行いました。

イオン鹿児島店の「花の広場」では、鹿児島県内のサステナブル商品の催事販売、有機野菜・有機加工品の販売、IPM栽培のオクラやK-GAP認証の安納芋の販売、温室効果ガス削減努力を「見える化」(みえるらべる添付)したミニトマトのPRと販売が行われました。

消費者からは、「家族全員野菜が好きでよく食べるので、有機野菜には興味がある。」や「口に入れる物だから値段は高くても有機野菜などの農薬を使わないものを購入したい。」といった声が聴かれました。

皆様も、見た目だけでなく、食と農業、林業、漁業に携わる多くの関係者の地道な努力、環境に配慮した活動にも注目してみませんか。

かごしま有機生産組合の 姶良有機部会の野菜の販売 温室効果ガス削減を見える化 「みえるらべる」☆2つ

販売ブース したミニトマトの販売

K―GAP認証の安納芋の販売 IPM栽培のオクラの販売 Natural Farmのブース JA南さつま知覧茶業センター

では台風等の被害を受けた のブースではお茶と併せて

バジルをジェノベーゼ 規格外のキンカンをジャム

ソースに加工して販売 に加工して販売

(株)ニームかごしまのブースで (株)てんげんのブースでは

はニームの葉からできたお茶や 火山白土洗顔料を販売

せっけんなどを販売

サステナウィーク・サステナブルとは(農水省へリンク)

湧水町で有機農業体験イベントが開催されました!(令和6年9月17日)

令和6年9月17日(火曜日)、オーガニックビレッジ宣言をしている「湧水町」において、有機農業体験イベントが開催されましたので、ご紹介します。

湧水町で有機農業に取組まれている「農業生産法人そのやま農園株式会社」の圃場において、地元の小学校(児童19名、教員9名)の28名、湧水町役場等の関係者の参加により、有機農業について体験学習が行われました。

はじめに、湧水町産業振興課と農林水産省九州農政局鹿児島県拠点の有村総括から「有機農業について」のお話。説明者の問いかけに、児童たちからは「にんじんもだいこんも、大好き!」、「野菜はみんな好き!」など元気な声がありました。その後の体験学習では、「農業生産法人そのやま農園株式会社」の代表である園山氏から、じゃがいもの植付や人参、大根の種蒔きの指導があり、児童たちは、じゃがいもの植付けに取り掛かりました。

児童たちは、指導を受けた30cm間隔の植付けの幅を小さな手の平を広げて確認するなど丁寧に作業を行っていました。体験を終えた児童たちは、上手にできた満足感の表情で一杯でした。

今回、植付した野菜は、12月頃に収穫体験を行い、みんなで試食されるそうです。12月が楽しみです!

【説明する湧水町産業振興課職員】 【説明する有村総括】

【園山氏から植付指導を受ける児童】 【じゃがいもの植付作業(体験学習)】

「有機農業について」説明資料(PDF : 544KB)

有機農産物などが販売されているお店の様子を見に行ってきました! (令和6年9月3日)

農林水産省では、地球温暖化、大規模自然災害、農業者の減少・高齢化など将来にわたって食料の安定供給を図る上での課題等を踏まえ、「みどりの食料システム戦略」を策定し、環境にやさしい農業(有機農業や化学肥料・農薬の使用量を削減した農業)への転換を推進しています。

鹿児島でも、今後、環境にやさしい農業に取り組む農業者が増えて行くことが期待される中で、消費者の方々に、有機農産物などを選択肢の一つにしていただけるようにしていく取組が必要です。そのためには、鹿児島でも、慣行栽培の農産物と有機農産物などの違いを明確にした商品販売の工夫が必要と考えています。

このため、令和6年9月3日(火曜日)に、鹿児島で有機農産物などの販売を行っている地球畑荒田店にお伺いし、商品の展示や表示状況、工夫されている点など担当の方にお話をお聞きしました。

店内では、有機農産物の信頼の証である、有機JASマークの説明や生産者の顔写真とコメントが記載されたポップをはじめ、イベントの紹介など、消費者に対して有機農産物などの価値を伝えるための様々な工夫がなされており、目を引くものばかりでした。また、有機農産物を使ったおススメの料理レシピや健康効果の記事などのポップもありました。このように、消費者のみなさんが、商品を自然と手に取って、買ってみたいと思えるような様々な工夫がなされていました。

お店の担当者からは、「生産者手作りのPOPやレシピが効果的です。また、生産者の屋号とロゴを手書きしたシールをパケージに貼っている商品はお客さんが手に取ることが多くよく売れます。」といったコメントがありました。

消費者の皆様には、是非、スーパーなどで米や野菜などの買い物をされる際には、有機JAS認証や、K-GAP認証の表示がされた農産物などを見かけたら、是非、手に取ってみていただきたいと思います!

有機JASマークの説明 生産者のご紹介 有機JASマークラベル

イベントのご紹介 レシピのご紹介 健康効果のご紹介

鹿児島県立農業大学校にて、最近の農政の動き等について講義を行いました!(令和6年9月2日)

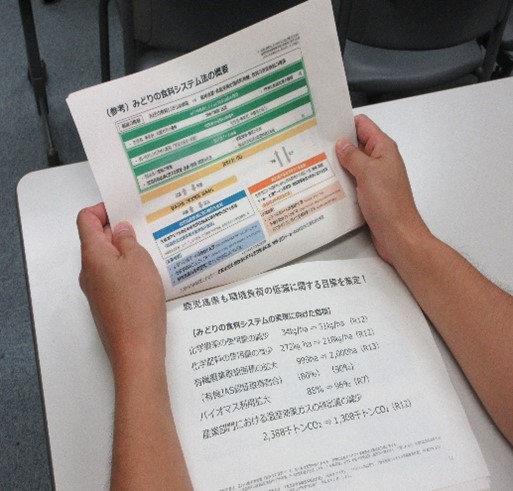

令和6年9月2日(月曜日)、鹿児島県立農業大学校(日置市)において、「最近の農政の動きについて~これからは、「みどりの食料システム戦略」の時代!~」と題して、講義をいたしました。講義では、まず、戦後農政の大きな流れや、本年6月5日に公布・施行された、食料・農業・農村基本法の改正の経緯、今後は、これまでの政策に加えて、食料安全保障の確保や環境と調和のとれた食料システムの確立が政策の柱に加わることなどについて説明。また、環境と調和のとれた食料システムの確立については、すでに、令和3年5月に「みどりの食料システム戦略」を策定しており、有機農業など化学肥料や農薬の使用量を削減した、「環境にやさしい農業」の推進を本格化していることや、これに関係して、本年度の鹿児島での取組について紹介。諸外国の動きや国内の情勢として、例えば、EUやアメリカでは、環境政策を進める戦略を策定し取組が進められ、有機食品の売上も継続して増加している。一方、日本国内は人口減少・高齢化であり、農業経営を発展させていくためには、海外への輸出に戦略的に取り組んで行かなければならない中で、日本国内の農業者も、「環境にやさしい農業」へと転換していくことが必要と説明しました。そのほか、農業経営改善による所得の向上等に資する取組として、スマート農業や農業DX、儲かる農業を目指すための6次産業化の推進等について説明しました。夏休みが終わり、本日、始業式を迎えた学生の皆さんは、勉強モードに切り替え真剣に受講されていました。講義を聞いた学生からは、「自分の田舎では、農地の草刈りなどを担う者が少なくなって来ている。国の事業も活用して、地域としてどのような取組を進めて行くか検討したい。」といった声もありました。

講義資料 講義の様子(ア) 講義の様子(イ)

講義資料(PDF : 10,604KB)

音楽イベントに参加して、環境にやさしい農業について話して来ました!(令和6年8月23日)

令和6年8月23日(金曜日)に、鹿児島市下田町にある「稲音館」で開催された音楽イベントとのコラボ企画により、環境にやさしい農業の推進(みどりの食料システム戦略)に関する講演をさせていただきました。イベントに参加された方々には、稲音館で提供された料理を食べていただいているときに、講演を聞いていただきました。講演のテーマは、「鹿児島ではこんな農産物が作られています!?~これからは、環境にやさしい農業と地産地消~」。講演の中では、県内各市町村の特産品の紹介、道の駅の紹介をしながら、みどりの食料システム戦略の意義や環境にやさしい農業を推進していること、消費者の皆さんには、有機JAS、K-GAPなどの農産物を是非買っていただきたい、といった話をさせていただきました。最後に、消費者の皆さんが県内で生産された農産物を食べていただくことにより、県内の農業者は安心して農産物を生産できることになるので、地産地消も大切といった説明もさせていただきました。参加者の皆様からは、「地産地消の話を聞いて、これからも県内の農家さんを応援したい。」、「みどりの食料システム戦略についてなかなか聞く機会がなかったため、興味深かった。」といった声がありました。

稲音館 当日の料理 講演中の様子(ア) 講演中の様子(イ)

講演資料(PDF : 17,691KB) SNS周知チラシ(PDF : 680KB)

せきよしの物産館 鹿児島市川上町産のスイカ

オーガニック加工品 南九州産の漬物 鹿屋産サツマイモ

のソフトクリーム

また、稲音館のすぐ隣には、「せきよしの物産館」があります。世界遺産の「関吉の疎水溝」の直ぐ近くです。今の季節、店頭では、ピーマンやナス、スイカなどをはじめ、様々な農産物や加工品が並んでいます。店内に入ってみると、南九州産の漬物やオーガニックな加工品が販売されていたことがとても印象的でした。店長さんのお話によりますと、夏場は鹿屋で生産された糖度が高いサツマイモ(シルクスイートや紅はるか)を使った焼き芋アイスが人気だそうです。厳しい暑さが続く毎日ですが、お近くにお越しの際は、焼き芋アイスで涼んでみてはいかがでしょうか!

薩摩川内市祁答院町で、JGAPを取得 きんかんを生産されている松田農場に行ってきました!(令和6年8月9日)

代表者の松田俊一さんにお話をお聞きしました。有限会社松田農場は、2005年に設立。現在は、きんかんを一町一反(約3,000坪)生産し、経営をされています。松田さん言わく、鹿児島県のきんかん農

家では唯一JGAPを取得されているとのこと。もともと、農薬を極力使わないようにしたいと考えていたところ、取引相手先からの情報でJGAPのことを知った。その後、農薬散布で、従業員の中に皮膚

に異常をきたす者が出たこともあり、安全・安心という点で消費者に信頼を得られるJGAPを2013年に取得されたそうです。国が「みどり食料システム戦略」を掲げて、化学肥料や農薬の使用量を低減

する取組を推進していることを知り、県内の農家にどんどん推進してほしいと熱く語られました。

GAPとは・・・・・GAPは、『持続可能な農業』のために生産者が取り組むべきこと(例:有機作物生産の促進、

農薬使用量低減など)をまとめた基準です。

「JGAP」は、日本で作成された基準です。一般社団法人日本GAP協会が認定しています。

松田農場様の詳細は以下のリンクページから。

リンク先⇒(有)松田農場公式Webサイト (mazdafarm.jp)

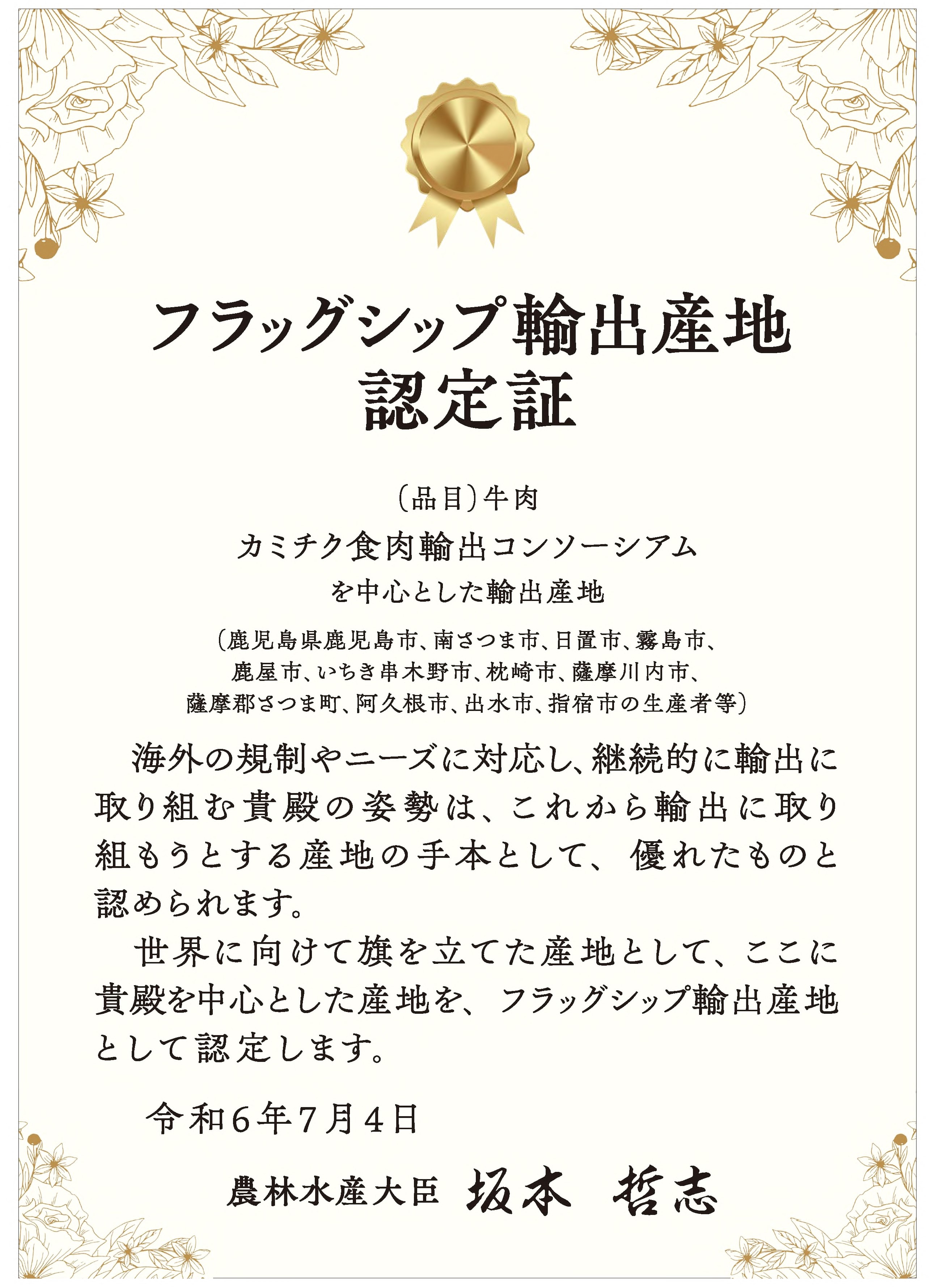

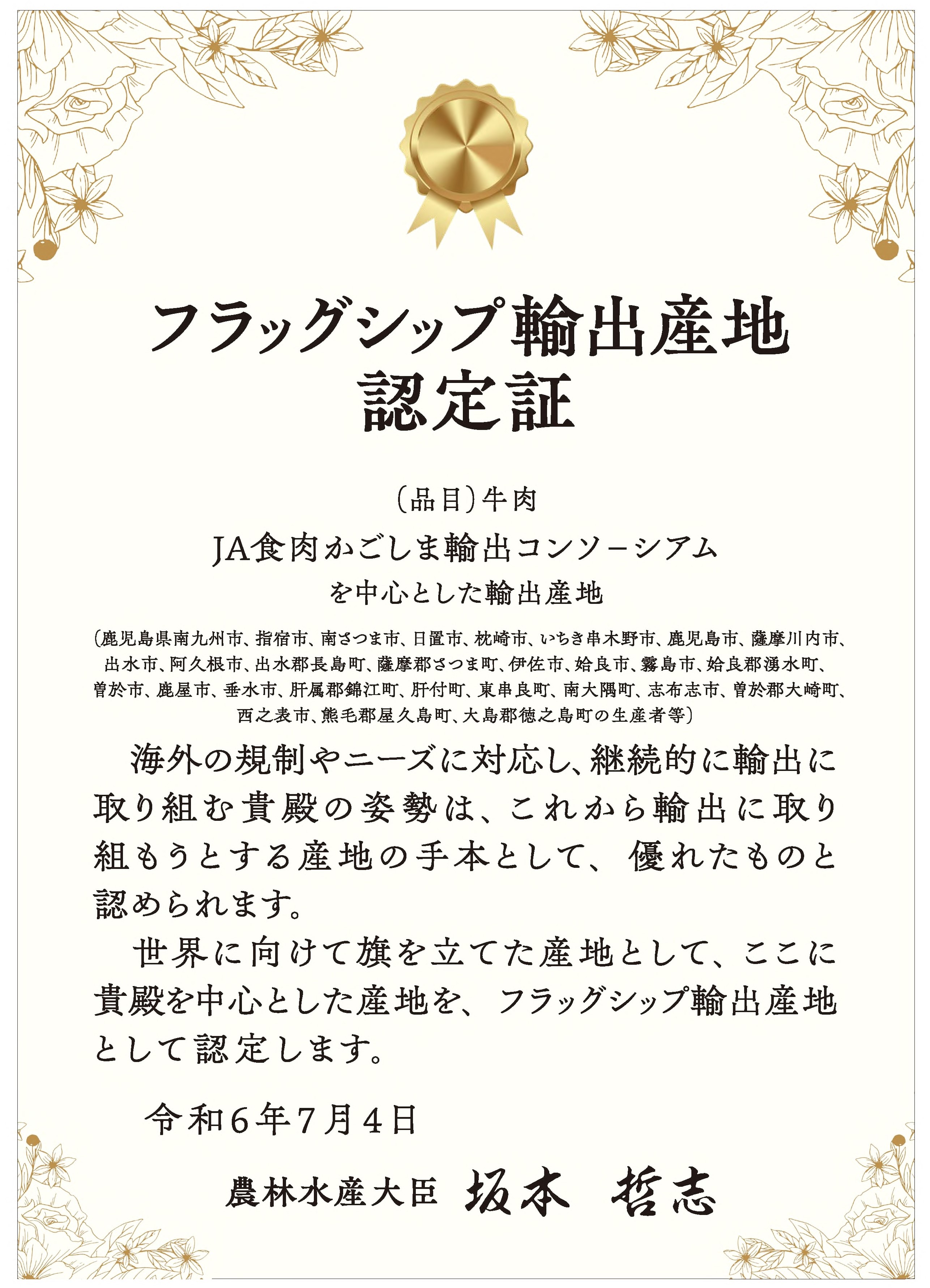

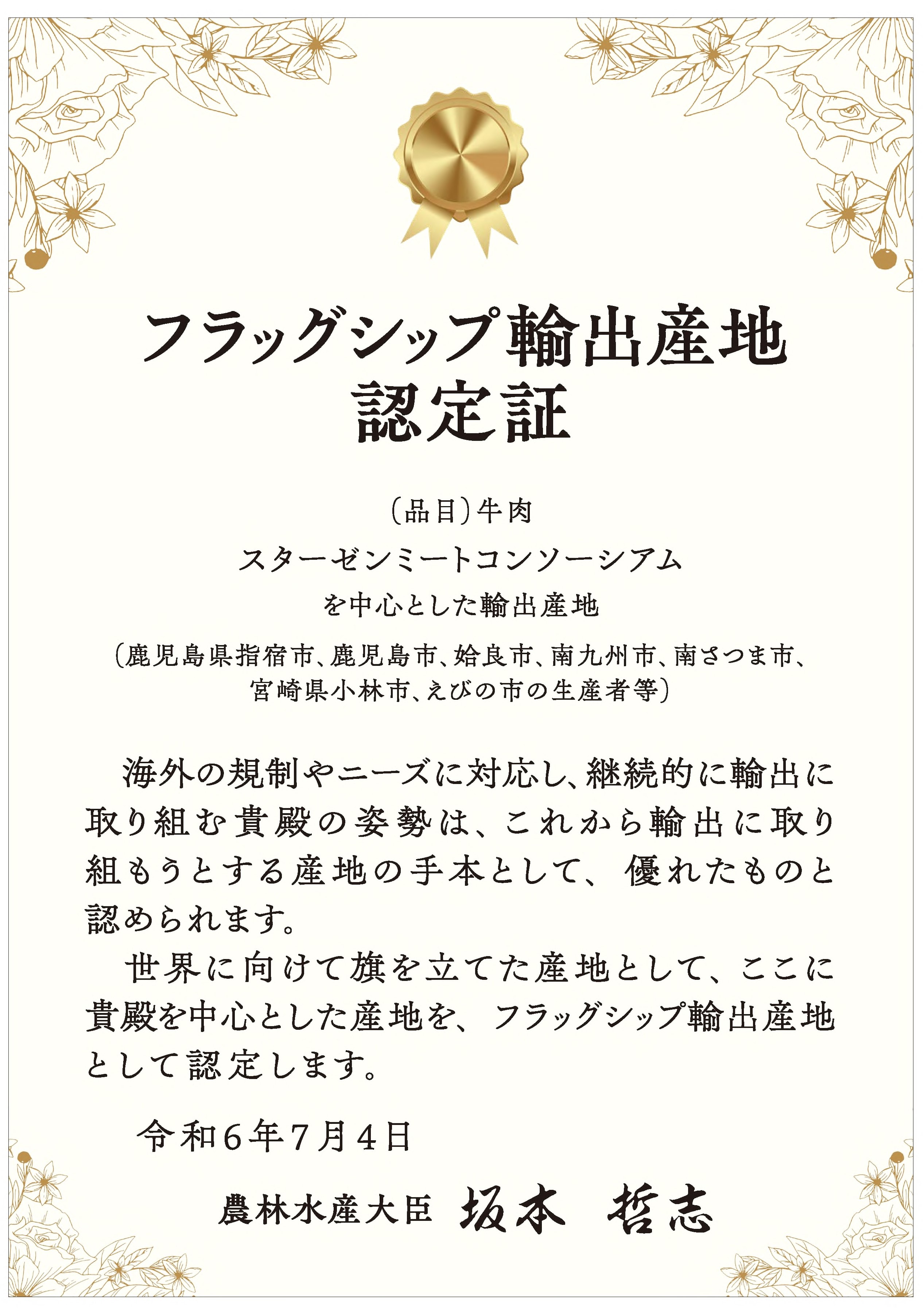

「フラッグシップ輸出産地」認定証の授与式を行いました!(令和6年8月21日)

農林水産省では、海外の規制やニーズに対応して継続的に輸出に取り組み、手本となる産地を、「フラッグシップ輸出産地」として認定しています。

九州農政局鹿児島県拠点管内では、畜産部門で、「カミチク食肉輸出コンソーシアム」、「JA食肉かごしま輸出コンソーシアム」、「スターゼンミートコンソーシアム」の3産地が認定され、令和6年8月21日(水曜日)に、授与式を行いました。

3産地ともに、台湾、香港などの東南アジアを中心に畜産物(牛肉)の輸出に積極的に取り組まれており、共通の課題等について意見交換を行いました。また、輸出に関する事務の簡素化や、食肉加工に従事する労働力の確保等に関する要望も出されたところです。

鹿児島県拠点としては、節目節目で情報交換の機会を作るとともに、各産地の取組を定期的に取材させていただき、SNS等を通じて情報発信したり、輸出に関する支援等を紹介するなどにより、各産地の取組を応援していきます。認定された産地の皆さん、おめでとうございます!

カミチク食肉輸出 JA食肉かごしま輸出 スターゼンミート

コンソーシアム認定書 コンソーシアム認定書 コンソーシアム認定書

認定証授与の様子 授与者代表との記念写真

授与代表者 意見交換の様子

フラッグシップ輸出産地の概要(九州農政局鹿児島県拠点作成)(PDF : 6,356KB)

フラッグシップ輸出産地認定証資料(九州農政局鹿児島県拠点作成)(PDF : 535KB)

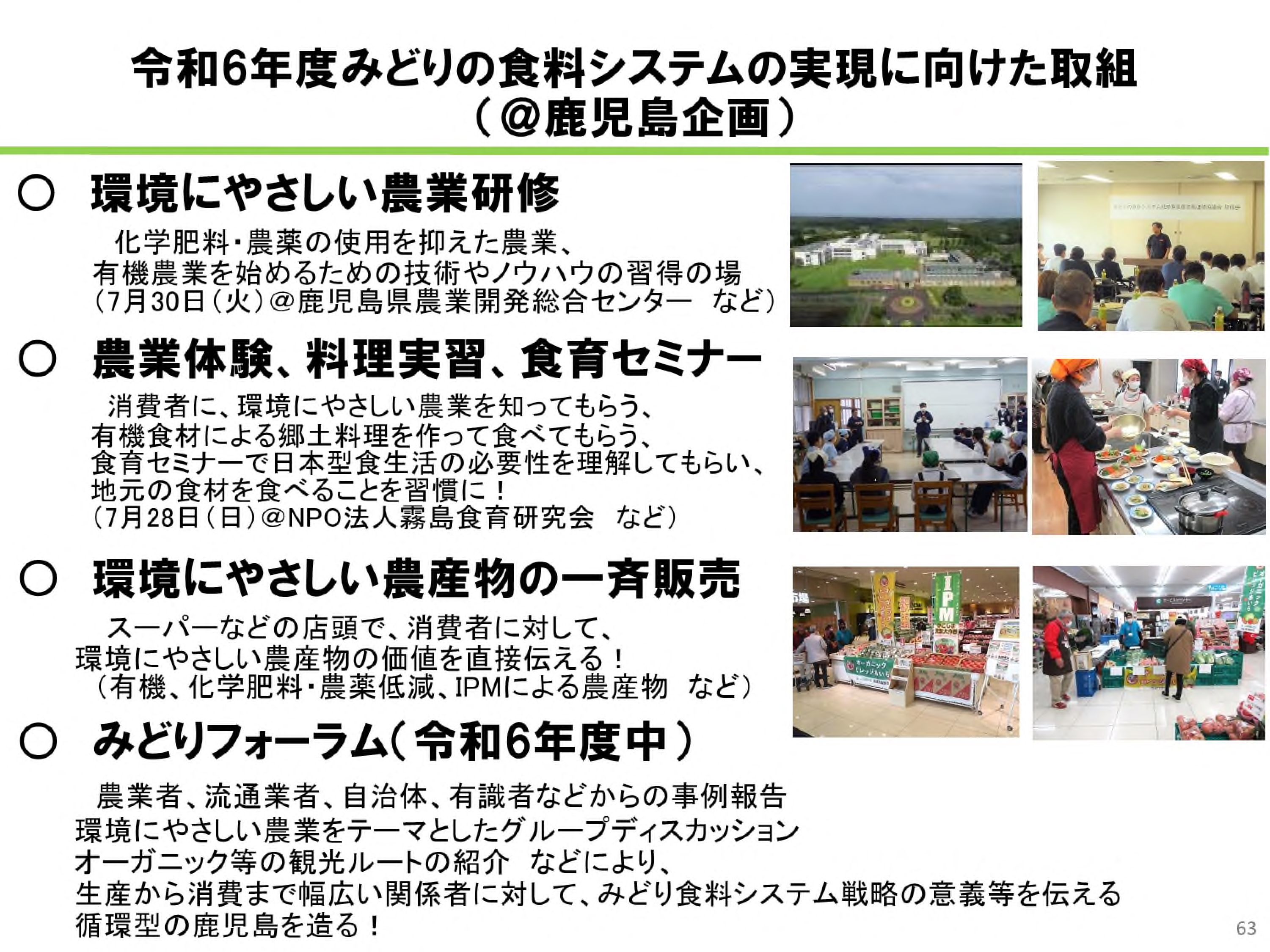

環境にやさしい農業を普及するための現地研修会を開催しました。(令和6年7月30日)

みどりの食料システム戦略推進鹿児島連絡協議会(事務局:鹿児島県拠点)は、環境にやさしい農業に取組む農業者や産地の拡大を図るため、令和6年7月30日(火曜日)に、南さつま市の鹿児島県農業開発総合センターで「環境にやさしい農業を普及するための現地研修会」を開催しました。研修会には、自治体やJAの関係者、農業者、学生など96名の皆さんに参加していただきました。第1部の座学では、まず、窪山参事官から、みどり食料システム戦略の意義などについて説明しました。また、県農業開発総合センターから「未利用資源を有効活用した化学肥料の低減」、「土着天敵を活用した化学農薬低減技術の開発における試験取組」などについて報告していただきました。さらに、JA鹿児島県経済連から「地域資源を活用した低コスト肥料の取組状況」について報告していただきました。第2部の現地研修では、畝立てと同時二段局所施肥が可能な高速局所施肥機による実演が行われました。最後の意見交換では、農業者などから多くの質問が出されました。学生からは、「みどりの食料システム戦略に則した多様な技術の紹介が良かった。ホームページで調べてより詳しく知りたい。」といった感想が聞かれました。

【研修会場:挨拶する窪山参事官】 【講師による説明報告】

【高速局所施肥機による実演】 【発言する大学生】

農林水産省からの説明資料(PDF : 2,078KB)

「環境にやさしい 農業体験・食育セミナー」を開催しました(令和6年7月28日)

みどりの食料システム戦略推進鹿児島連絡協議会(事務局:鹿児島県拠点)は、令和6年7月28日(日曜日)に、NPO法人霧島食育研究会の協力を得て、「環境にやさしい農業体験・食育セミナー」を霧島市で開催しました。当日は、7組21名の親子の参加があり、田んぼと畑の講話や田んぼや畑の観察、大豆の種まき、野菜の収穫を行った後、霧島産小麦と鹿児島県産米粉を使用し、収穫した野菜や地場農産物をトッピングしたピザづくりと、食べ比べを行いました。

また、窪山地方参事官から、みどりの食料システム戦略の意義などについて説明するとともに、「店頭で、有機農産物や特別栽培の農産物など、環境にやさしい農産物をぜひ手に取っていただき、家庭の食事で使っていただきたい。学校給食のメニューを見て、どのような食材が使われているのか、それはどこでつくられているのか、どのような栽培方法でつくられているのかなど、ぜひ、関心をもっていただきたい。」といった説明をしました。

参加者からは、「自分が住んでいる地域の食材を食べたい。」、「今後はみどりの食料システムを考えたい。」、「家庭や学校給食でも環境にやさしい農産物を食べてみたい。」といった声がありました。

田んぼと畑の講話 田んぼの観察 大豆の種まき

ピザづくり 窪山参事官のお話 参加者集合写真

農林水産省からの説明資料(PDF : 2,275KB)

令和5年度「食料・農業・農村白書」に関するオンライン説明会を開催しました(令和6年7月26日)

令和6年7月26日(金曜日)に、九州農政局鹿児島県拠点において、令和5年度食料・農業・農村白書の概要等についてオンライン説明会を行いました。県内外の農業者、自治体、農業者団体、流通・加工業界などの皆さんにご参加いただきました。

説明会では、農林水産政策研究所コンサルティングフェローでもある、窪山参事官から、白書の概要に加えて、鹿児島県の農業の状況なども織り交ぜつつ説明が行われました。

特に、「環境と調和のとれた食料システムの確立」では、九州農政局鹿児島県拠点が事務局を担う「みどりの食料システム戦略推進鹿児島連絡協議会」の今年度の取り組みについて紹介しました。

参加者からは、「焼酎と農業のリレーショナルについてイメージがあればご教示願いたい」と言った質問や、「今後もこのような説明会を開催してほしい。」といった要望がありました。

九州農政局鹿児島県拠点では、今後も定期的にテーマを決めてオンライン説明会を開催することとします。

令和5年度食料・農業・農村白書の概要等について(九州農政局鹿児島県拠点作成)

JA鹿児島県中央会において「集落営農活性化に向けた第41回集落営農研究会」が開催されました(令和6年7月18日)

令和6年7月18日(木曜日)に、JA鹿児島県中央会において、「集落営農活性化に向けた第41回集落営農研究会」(鹿児島県集落営農研究会主催)が開催されました。その中では、鹿児島県経営技術課から集落営農の組織化・法人化に対する施策の説明、鹿児島県農業開発総合センターから集落営農の現状と再編・広域化の取組についての説明がありました。

また、九州農政局鹿児島県拠点からは、窪山参事官が「集落営農の今後の取組について(農村の活性化に向けて)」と題して、集落営農に対する制度の変移、集落営農の任意組織と法人の違い、今後の集落営農に対する指導の在り方などについて、講演を行いました。講演後、経営所得安定対策に加入している集落営農の法人化要件について再確認ができたことから、今後の指導の進め方などについて意見交換がなされ、本年11月に予定されている市町村、集落営農を対象とした研修会で参事官から情勢報告を行うことや、引き続き集落営農の立ち上げや法人化の推進方法などについて検討していくことが確認されました。

集落営農の今後の取組について 研究会の様子

鹿児島県拠点のこれまでの活動について

お問合せ先

鹿児島県拠点地方参事官室

電話:099-222-5840(代表)