フォトレポート(広島県)令和6年度

広島県拠点が携わった農林水産施策(会議、イベント等)や農山漁村の風景などを紹介しています。

3月

第1回みどり戦略学生チャレンジ中国四国地方ブロックの授与式

- 撮影場所:広島県東広島市

- 撮影日:令和7年3月13日

3月13日、広島県立西条農業高等学校を訪問し、「みどり戦略学生チャレンジ」中国四国地方ブロックの授与式を行いました。「みどり戦略学生チャレンジ」は、「みどりの食料システム戦略」の取組の一環として、将来を担う若い世代が環境負荷低減に向けた取組への実践を促進することを趣旨に今年度から開催されました。

同校からは6チームの応募があり、「木材腐朽菌を利用したバイオエタノール生産」が特別賞受賞、その他5チームはチャレンジ賞を受賞しました。

バイオエタノールの製造に必要な工程を初めて経験した、目視と手作業による白未熟粒の選別が大変、真夏のハウス作業が大変など当該取組に参加し貴重な経験が語られ、次年度は卒業した先輩の研究成果を引き続き極めたい、循環型農業に繋げたい、生産した作物を活用した製品展開を考察したいなど意欲的な意見が出されました。

みなさん、今後も更なる研鑽を重ねて意欲的なチャレンジをお願いします。

【第1回みどり戦略学生チャレンジ(全国版)中国四国ブロックの受賞チーム決定】

https://www.maff.go.jp/chushi/press/kikaku/250226.html

びんご農業女子会総会

- 撮影場所:広島県福山市

- 撮影日:令和7年3月6日

令和7年3月6日、「びんご農業女子会総会」が福山市箕島町で開催されました。

総会は若井農園の畑の一角にある農業用ハウスで会員他20名にて行われ、今年度の活動報告、研修・イベントの開催など次年度の活動計画が議決され、また、びんご農業女子会のロゴマークが披露されました。

総会終了後は、新入会員の受付や、新たに創設されるサークル(農福連携・農産物加工・体験農業などの活動を行う)の活動計画の話し合いなどが行われ、会場となった農業用ハウスに活発に話し合う声が響きました。

※ロゴマークは利用規約があるため、許可なく転載等のご利用はお控えください。

(※転載禁止)

令和6年度鶏糞利用 促進研究会に出席しました。

- 撮影場所:広島県広島市

- 撮影日:令和7年3月4日

広島市農業協同組合は、農業関連資材が高騰する昨今、原料をほぼ輸入に頼っている化学肥料の価格高騰は大きく農業経営の存続を揺るがすと認識し、地元の発酵鶏糞を化学肥料に置き換えるなど有効に活用することでコスト低減に役立てようと鶏糞利用促進研究会を立ち上げ、発酵鶏糞の性質や使用法を農業者に説明し、発酵鶏糞の利用を呼び掛けています。

広島県拠点は同研究会に出席しみどり認定を紹介しました。

広島県拠点は、みどり認定を推進し環境と調和のとれた食料システムの確立を目指します。

【関連URL】〈農林水産省ホームページ〉

みどりの食料システム法について https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/midori/houritsu.html

2月

Fair-Farm Credit認証記念式

- 撮影場所:広島県広島市

- 撮影日:令和7年2月28日

令和7年2月28日、「Fair-Farm Credit認証記念式」が広島市内で行われ、温室効果ガス削減に取り組む株式会社Rev0(安芸高田市)と、当該取組により創出された「排出権=クレジット」を購入する株式会社広島銀行が売買契約を締結しました。

株式会社Rev0は、水稲栽培で中干期間を延長することにより温室効果ガス排出量を削減し、J-クレジット制度の認証を受けています。

代表取締役の本多正樹さんは「持続可能な農業をつなぐことが大切。企業と農家をつなぐハブとなれれば。」とお話しされていました。

※ J-クレジット制度とは、CO2等の温室効果ガスの排出削減量や吸収量を「クレジット」として国が認証する制度です。

【関連関連URL】〈農林水産省ホームページ〉

農林水産分野のJ-クレジット制度 https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/climate/jcredit/top.html

廿日市市の農業経営力を高める!スター農家ステップアップセミナーに出席しました。

- 撮影場所:広島県廿日市市

- 撮影日:令和7年2月26日

廿日市市は、はつかいち文化ホールウッドワンさくらぴあにおいて農業講演会「農業経営力を高める!スター農家ステップアップセミナー」を開催しました。

冒頭に廿日市市産業部農林水産課長の「これからの廿日市市の農業振興のヒントとなれば」とのあいさつで開会し、講演会の第1部は、「株式会社TABETEYA代表取締役 松崎良介氏」から顔が見える=伝えるをコンセプトとした美味しい廿日市プロジェクト成果発表と今後の取組について。

第2部は、「サナテックシード株式会社Seed&FarmSolution事業部COO 永田裕氏」からおいしさにこだわった品種や栽培方法の夏期戦略作物のご紹介。

第3部は、「株式会社クロスエイジ代表取締役 藤野直人氏」から望む経営規模になるために10年後の青写真を作り共有することが大切と話され、多くの出席者が耳を傾けていました。

その後の質疑時間では、出席者から青ねぎの周年にわたる安定出荷のための生産量のあり方が質問され、講演者から規模拡大のためには戦略を練ること、人材確保(農福連携や外国人材の活用)、6次産業化が必要などと真摯な回答が行われ、活気ある講演会となりました。

【関連URL】〈農林水産省ホームページ〉

https://www.maff.go.jp/j/nousin/kouryu/noufuku/

https://www.maff.go.jp/j/nousin/kouryu/noufuku/

農林漁業の6次産業化 https://www.maff.go.jp/j/nousin/inobe/6jika/index.html

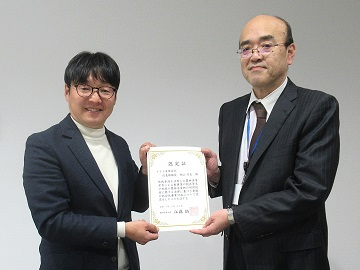

メイト有限会社への「六次産業化・地産地消法」に基づく認定証を交付

- 撮影場所:広島県北広島町

- 撮影日:令和7年2月21日

令和7年2月21日(金曜日)、広島県拠点は「六次産業化・地産地消法」に基づく総合化事業計画の認定を受けた、メイト有限会社へ認定証を手交しました。

同社はこれまで、耕作放棄地を借り受け、さつまいもの栽培、販売の他にコンビニエンスストアを運営されています。今後、さつまいもの増産に加え、キュアリング施設及び加工施設を設置し、地域資源を活用した付加価値の高い新商品の開発、加工、販売事業を通じて、地域における新たな雇用創出を計画されています。

広島県拠点は、農山漁村の活性化のため、地域の第1次産業と、これに関連する第2次・第3次産業(加工・販売等)に係る事業の融合等により地域ビジネスの展開と新たな業態の創出を行う取組(6次産業化)を推進します。

【関連URL】

農山漁村の6次産業化:https://www.maff.go.jp/chushi/sesaku/sixth/

メイト有限会社ホームページ:https://mate-se.jp/

令和6年度農福連携セミナ―が開催されました

- 撮影場所:広島県広島市

- 撮影日:令和7年2月6日

令和7年2月6日(木曜日)、(一財)広島県森林整備・農業振興財団は、農福連携の実践事例に学び、さらなる農福連携が進むことを目的に「広島YMCA(広島市)」で令和6年度農福連携セミナ―を開催しました。

このセミナーには、会場とWEBを合わせ約70名が参加し、広島県拠点も出席しました。

セミナ-は、農福連携に取り組む農業経営体及び事業者による講演とパネルディスカッションの2部構成でした。

1部では、「ノウフク・アワード」優秀賞を受賞者された『株式会社おおもり農園』代表取締役大森一弘氏と『社会福祉法人喜和会障害者支援施設太陽の里』施設長矢野真吾氏から「農福に取り組む理由」について講演がありました。

2部のパネルディスカッションでは、1部の講演者と『アソシエイト・ファーム株式会社』代表取締役の石村晃一氏の3名が登壇され「農福連携にこれから取り組む方へのアドバイス」「農福連携に取り組む上での課題」などについて意見交換を行いました。

広島県拠点としても、引き続き農福連携の推進に取り組んで行きます。

皆さんも、私たちと一緒に、農福連携に取り組んでみませんか。

【関連URL】〈農林水産省ホームページ〉

https://www.maff.go.jp/j/nousin/kouryu/noufuku/

〈農林水産省ホームページ〉ノウフク・アワード

https://www.maff.go.jp/j/press/nousin/kouryu/240119.html

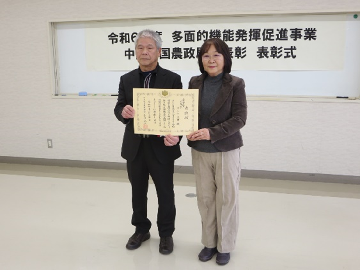

令和6年度多面的機能発揮促進事業中国四国農政局長表彰

- 撮影場所:広島県三原市

- 撮影日:令和7年2月6日

令和7年2月6日、多面的機能発揮促進事業推進に資することを目的とした「令和6年度多面的機能発揮促進事業中国四国農政局長表彰」で優秀賞を受賞された「アクア上中」(三原市)に、三原市大和支所にて広島県拠点地方参事官から表彰状授与を行いました。

表彰状授与式には、県庁ほか関係者が同席し栄誉を称えました。

*中国四国地区優秀賞受賞組織の概要(中国四国農政局ホームページ)

詳しくは、こちらをご覧ください。

https://www.maff.go.jp/chushi/press/nochi/attach/pdf/241210-2.pdf

1月

広島県産小豆を使った特産品販路拡大セミナーが開催されました

- 撮影場所:広島県広島市

- 撮影日:令和7年1月30日

令和7年1月30日(木曜日)、高陽町商工会は、白木産(広島市内産)小豆を使ったビジネスの可能性を広げ地域の活性化に繋げることを目的に、高陽町商工会本所において「高陽町商工会小豆セミナ-」を開催しました。

このセミナーには約65名が参加し、広島県拠点も出席しました。

セミナ-は4部構成で、1部では、JA広島市から「広島県は平安時代から江戸時代まで小豆の生産が盛んな地域」など、小豆の歴史や特徴について解説しました。

2部では、安田女子大学の学生が「青年女性が小豆によせる印象」についてのアンケート結果を発表するとともに、オリジナルレシピを紹介しました。

3部では、地元の県立高陽高校の学生が、データ分析を用いて地元の人口が減少していることを調べ、小豆を使った料理を考案し、それを商品化することで人口増加に繋がらないかについて発表しました。

4部では、トータルフードコーディネ-タ-の稲葉えみ氏が白木産小豆のオリジナルレシピの調理実演を行い、小豆の美味しさをPR、新商品販売への意気込みを述べました。

最後に、白木町まちおこし委員長の石飛太一氏が「白木産小豆をより多くの人に知ってもらい。今後も取組を進めて行きたい。」と語りました。

高陽町商工会や参加者も白木産小豆を使った特産品づくりを後押ししており、産地化への期待が高まっています。

中国四国農政局「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」選定証の授与【瀬戸内怪獣レモンプロジェクト委員会】

- 撮影場所:広島県広島市

- 撮影日:令和7年1月24日

令和7年1月24日(金曜日)、中国四国農政局広島県拠点は、瀬戸内怪獣レモンプロジェクト委員会への中国四国農政局「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」選定証授与を行いました。

同委員会は、瀬戸内の美しい景観と柑橘農業を守るため、それまで低価格で取引されていた見た目のゴツゴツした規格外レモンを怪獣に見立て、「怪獣レモン」としてブランド化・高付加価値化することで、農家の収益向上と後継者問題の解決を目指しています。

同委員会代表の山岡由明さんは「『怪獣レモン』ブランドの価値をさらに高め、広島県を代表する商品の開発に取り組みたい。」と力強く未来を語ってくださいました。

中国四国農政局「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」地方奨励賞の授与【若井農園】

- 撮影場所:広島県福山市

- 撮影日:令和7年1月22日

中国四国農政局広島県拠点は令和7年1月22日(水曜日)、若井農園へ中国四国農政局「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」地方奨励賞の授与を行いました。

同農園は、雇用したインドネシア人から母国で食べているアジア野菜が手に入らず困っていることを聞き、在留外国人が母国で食べているモリンガ等のアジア野菜の栽培・販売を通じて日本とアジアの多文化共生に取り組んでいることが高く評価され、今般の受賞となりました。

若井農園 代表 若井克司氏は「これまでの活動を評価していただき大変光栄です。これからも引き続き、地域の農家や食品関係者と在留外国人をコラボしていきます。今年はJICAの事業に採択されたこともあり、インドネシアの農業の発展に貢献していきたい。」と熱く語ってくださいました。

「農福コンソーシアムひろしま」と広島県、竹原市、三原市及び東広島市による協定締結

- 撮影場所:広島県広島市

- 撮影日:令和7年1月16日

令和7年1月16日広島県庁で「農福コンソーシアムひろしま」と広島県、竹原市、三原市及び東広島市による「農福連携による地域共生社会実現に関する協定」が締結されました。

「農福コンソーシアムひろしま」は、行政機関、民間企業、社会福祉法人など多様な主体が協働する官民ネットワークで、協定の締結により、障害者などが活動できる環境整備、農業を起点にした事業の実施など取組の更なる推進が期待されます。

中国四国農政局広島県拠点は、当該協定にかかわる市やその他の地域に農福連携の取組が広がるよう取り組んでまいります。

【関連URL】〈農林水産省ホームページ〉

https://www.maff.go.jp/j/nousin/kouryu/noufuku/

中国四国農政局「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」地方奨励賞(友松裕希)

- 撮影場所:広島県安芸太田町

- 撮影日:令和7年1月14日

令和7年1月14日(火曜日)、中国四国農政局広島県拠点は、友松裕希氏への「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」地方奨励賞の授与式を行いました。

友松氏は、井仁の棚田での滞在時間を増やすため平成29年に「棚田カフェ イニ ミニ マニモ」をオープン、ランチ等を提供し視覚だけでなく五感で棚田ファンを楽しませるなど、棚田地域の活性化に貢献されています。また、米粉を使ったクッキー等を製造し、カフェの他に道の駅やJR広島駅、ネットでも販売し、お米の消費拡大にも繋がっています。

友松氏は、「カフェを始め、オカリナ教室や藍染のワークショップ等を開催し地域外の方々と活動することで繋がりが広がりやりがいを感じている。今後も井仁の棚田の維持・発展につながるように頑張っていきたい。」とおっしゃっていました。

【関連URL】

棚田カフェ イニ ミニ マニモ

https://ini-mini-manimo.jp/

12月

中国四国農政局「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」地方奨励賞の授与式【株式会社福田農場】

- 撮影場所:広島県三次市

- 撮影日:令和6年12月24日

令和6年12月24日(火曜日)、中国四国農政局広島県拠点は、株式会社福田農場への「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」地方奨励賞の授与式を行いました。

株式会社福田農場は、担い手不足による農地の遊休化や荒廃防止を目的に、平成19年に地域の担い手として設立され、農地の集積をはじめ、米粉パン工房での米粉パンの製造・販売や自家加工所において味噌、餅などの農産物加工品づくりを通じて、地域の人々を社員として積極的に雇用するなど、地域の活性化や6次産業化を推進してきました。

代表取締役の福田一之さんは「近年の異常気象に対応するため、ほ場条件に見合った適地適作の農業を目指したい」、「米粉パンについて、取組当初における認知度は決して高くはなかったが、様々な支援のおかげもあって、今では三次の米粉パンは福田と認知度も高くなってきたことに感謝したい」とおっしゃっていました。

【関連URL】

<令和6年度中国四国農政局「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」地方奨励賞選定地区>

https://www.maff.go.jp/chushi/nouson/kaseika/attach/pdf/discover-225.pdf

環境負荷低減の取組の「見える化」農産物を販売

- 撮影場所:広島県東広島市

- 撮影日:令和6年12月21日

株式会社ハートランドひろしまは令和6年12月21日、生協ひろしまコープ東広島店において、みえるらべるを取得した白ねぎの販売イベントを行いました。

上記は、併せて購入者一人一人へパンフレットを使用し、自社農産物の環境負荷低減の取組をアピールしました。

生協ひろしまでは、今後、生産現場で「見える化」の取組が進めば、より多くの商品をお客様へ提供していきたいとしています。

*農産物の環境負荷低減の取組の「見える化」(農林水産省ホームページ)

詳しくは、こちらをご覧ください

https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/being_sustainable/mieruka/mieruka.html

中国四国農政局「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」地方奨励賞の授与【山本倶楽部株式会社】

- 撮影場所:広島県呉市

- 撮影日:令和6年12月18日

令和6年12月18日(水曜日)、中国四国農政局広島県拠点は、中国四国農政局「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」地方奨励賞を受賞された山本倶楽部株式会社(呉市音戸町)へ地方奨励賞授与とともに意見交換を行いました。

山本倶楽部株式会社は、耕作放棄地が拡大していくことに危機感を感じ、平成20年に官民が連携し地域活性化を目指した「安芸の島の実プロジェクト」を立ち上げ、地元農家の方々とともにオリーブの栽培を開始されました。

自社で栽培したオリーブや、地元農家が栽培したオリーブを買い取り、オリーブオイル等に加工、販売を行っています。これらは、地域の雇用創出や経済活性化に寄与する優れた取組であり、他地域への横展開が期待できることが高く評価され今般の受賞となりました。

奨励賞授与後の意見交換では、同社代表取締役社長の濱田 章裕氏から取組概要の他、輸出や農福連携を見据え、更なる事業拡大に向けた発言がありました。

【関連URL】

<山本俱楽部株式会社>

https://www.hiroshima-olive.jp/

葉ぼたん生産者との意見交換

- 撮影場所:広島県東広島市

- 撮影日:令和6年12月10日

令和6年12月10日(火曜日)、中国四国農政局広島県拠点は、東広島市黒瀬町で花きを生産する森本敏充さん(農地利用最適化推進委員、認定農業者)と意見交換を行いました。

森本さんは、母親と奥様の3人による家族経営で、露地において約19,000本の「葉ぼたん」を栽培されています。

今シーズンは『小町』、『ウィンターチェリー』、『恋姿』の三品種を栽培されており、中でも葉の白さが特徴的な『小町』は正月の門松に飾られる花きとして人気とのことです。

これから出荷の最盛期を迎える中で、12月21日に「葉ぼたん祭り」が「JAひろしまとなりの農家 黒瀬店」で開催されるなど、地域全体で「葉ぼたん」の産地を盛り上げています。

広島県立庄原実業高等学校が「みえるらべる」登録

- 撮影場所:広島県庄原市

- 撮影日:令和6年12月5日

広島県立庄原実業高等学校の生徒の皆さんが取り組んでいる日本なしとブドウが、温室効果ガス20%以上削減を達成し、農産物の環境負荷低減による(見える化)「みえるらべる」の「三つ星」を獲得しました。

中国地方の高等学校が「みえるらべる」に登録するのは初めてであり、高等学校で日本なしの登録は、全国で初めての快挙となります。

同校では、従来から土づくりとして、栽培時に二酸化炭素を排出する化学肥料の使用を減らし、和牛堆肥を中心とした有機質肥料で栽培を行っています。

その結果、農地10アール当たりの温室効果ガス排出量が、基準と比較して、日本なしが32%、ブドウは45%の削減となりました。

12月6日(金曜日)に、同校で「みえるらべる」の登録を行った日本なしの販売会を行いました。

取組を行った生徒さんは、「堆肥を入れたり、袋掛け作業は大変だったが、今後も消費者に対して、食の安心・安全のPRを積極的に行いたい。」とおっしゃっていました。

(参考)農産物の環境負荷低減による「見える化」の「みえるらべる」とは・・・

みどりの食料システム戦略に基づき、持続可能な食料システムを構築するため、生産者の環境負荷低減の取組を評価し、「みえるらべる」により星の数で分かりやすく伝える「見える化」を推進しています。

「温室効果ガス削減」や「生物多様性保全」に取組み、等級が付与されれば生産物の袋に「みえるらべる」を表示することが出来ます。

消費者の皆様がこのラベルを「見て」、環境負荷低減に資する農産物を「選べる」ようにと願いが込められています。

【関連URL】

<農林水産省ホームページ:農産物の環境負荷低減の「見える化」>

https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/being_sustainable/mieruka/mieruka.html

<中国四国農政局ホームページ:みえるらべるin広島>

https://www.maff.go.jp/chushi/nousei/hiroshima/mieru_label.html

障害者支援事業「@っと(あっと)ひろしま!つながるキャンペーン」マルシェを取材

- 撮影場所:広島県東広島市

- 撮影日:令和6年12月4日

本キャンペーンは、障害のある方の経済的な自立や社会参加を促進するため障害者福祉事業所及び障害者支援事業所で作られた産品の販路拡大や販売促進を行う取組で、広島県が主催し公益財団法人広島県就労振興センターの運営で令和2年度から行っています。

今年度は、12月1日から15日までの間、東広島市を含む広島県内22か所で開催されており、12月4日(水曜日)は東広島市役所にて、7つの事業所(※)によるマルシェが開催されました。

会場では、ほうれんそうなどの野菜、コーヒー豆やハンドメイド雑貨など愛情が込められたさまざまな産品が並ぶ中、演奏会も行われ、多くの来場者が楽しんでいました。

野菜を購入した来場者からは「昨年のマルシェがよかったので今年の開催を楽しみにしていた。がんばって続けてほしい。ゆめタウン東広島などのノウフクマルシェもよく利用する。」と笑顔で話され、農福連携の取組の広がりを感じました。

東広島市は今後も農福連携の取組として、12月17日(火曜日)に開催するゆめタウン東広島でのノウフクマルシェを予定しています。

※参加事業所:あおぞら工房、エミリィプラス、かなで、サブカルビジネスセンター、しゃくなげファーム、ビーワークス、ベジモファームB西条

広島修道大学への施策説明

- 撮影場所:広島県広島市

- 撮影日:令和6年12月3日

令和6年12月3日(火曜日)、中国四国農政局広島県拠点は、広島修道大学の学生約150名(商学部2年~4年生)に対し、「農林水産業の課題・農林水産省の施策&農林水産省のご紹介」と題し、日本農業の課題、食料・農業・農村基本法改正、みどり戦略や「みえる化」の取組等について講義を行いました。

また、職員自らがYouTuberとなり、スキルや個性を活かして我が国の農林水産物の良さや農林水産業、農山漁村の魅力を発信する省公式YouTubeチャンネル「BUZZMAFF(ばすまふ)」を紹介した際は、興味深く聴き入ってました。

11月

農産物の環境負荷低減の取組の「見える化」研修会開催

- 撮影場所:広島県広島市

- 撮影日:令和6年11月25日

令和6年11月25日(月曜日)広島県拠点にて、「農産物の環境負荷低減の取組の「見える化」研修会」を開催しました。

研修会では、会場とWEB配信を併用し、農林水産省バイオマス政策課みどりの食料システム戦略グループ担当者から、「見える化」と算定シートの記入方法について説明するとともに、取組業者からのWEBによる事例紹介も行われました。

生産者、流通業者及び行政関係者、約100名が参加し、熱心に聞き入っていました。

広島県立農業技術大学校への施策説明

- 撮影場所:広島県庄原市

- 撮影日:令和6年11月21日

令和6年11月21日(木曜日)、中国四国農政局広島県拠点は、日本政策金融公庫とともに広島県立農業技術大学校2年生23名(園芸課程、畜産課程)を対象とした講義「経営計画の必要性と実際について」に参加しました。

同公庫の農林水産事業本部で中国四国地区総括課長を務められる甲斐俊輔氏から経営に関する講義がされた後、中国四国農政局広島県拠点から「環境負荷低減の取組について」と題し、日本農業を取り巻く環境問題に対応する「みどり政策」、広島県における「みえる化」の取組等について説明を行いました。

参加した学生は、今後、農業経営に必要なこととして重要性を増す環境への配慮についての取組を真剣な表情で聞いていました。

ハレの日に「ワニ」を!備北の食文化

- 撮影場所:広島県三次市

- 撮影日:令和6年11月20日

「ワニ」は、県内北東部の備北地域で江戸時代から食べられるようになり、現在も中高年層を中心に根強い人気があります。「ワニ」とは鮫(サメ)のことで、鮫を古語で和邇(ワニ)と表記したことに由来しています。

輸送手段が乏しい時代に海から遠い同地域では、保存が効く「ワニ」は生食できる魚として重宝され、秋祭りや正月など、ハレの日のご馳走でした。現在では、一年中出回っているものの、秋から冬にかけて身が引き締まり美味しさが増すこともあり、年末にはお正月用として店頭に並ぶ様子が報道されるなど冬の風物詩として定着しています。

醬油と生姜で食す刺身や酢味噌で食す湯引きといった食べ方が一般的ですが、最近では、同地域の学校給食用に採用されたり「ワニバーガー」や「ワニ丼」など趣向を凝らしたレシピが誕生し、新たな魅力が若者を中心に評価されつつあります。

(取材協力:三次フードセンター生鮮市場ベジタ店様)

筒賀の大銀杏(イチョウ)の紅葉が見頃です

- 撮影場所:広島県安芸太田町

- 撮影日:令和6年10月31日、11月20日

筒賀大歳神社(安芸太田町)の境内に悠然と聳(そび)え立つ大イチョウは、推定樹齢1,100年、高さ約50メートル、根回りは10メートルを超えており、その希少性から1949年8月12日に広島県の天然記念物に指定されました。

神社関係者によれば、今年の紅葉は、例年より1週間遅れの11月中旬から見ごろとなったとのことで、現在、黄色の葉が境内に落ち始めています。

落葉が佳境を迎える頃には、イチョウ周辺は黄色の葉で埋め尽くされ、その景色は圧巻の一語です。広島県でもこうした照紅葉(てりもみじ)と散紅葉(ちりもみじ)の両方を楽しめるスポットは、稀有な存在で、紅葉の時期には多くの参拝者や見物客が訪れ、深まる秋を満喫しています。

広島大学生協公務員試験対策講座受講への業務説明

- 撮影場所:広島県東広島市

- 撮影日:令和6年11月14日

令和6年11月14日(木曜日)、中国四国農政局広島県拠点は、広島大学生活協同組合が実施する公務員試験対策講座を受講

する学生26名(対面参加11名、オンライン参加15名)に対し、「農林水産業の課題・農林水産省の政策&農林水産省のご紹

介」と題して説明を行いました。

地方参事官からは農林水産業の課題、「食料・農業・農村基本法」見直しの内容やみどりの食料システム戦略、農林水産省

の組織について、広島県拠点からオンライン参加した若手職員からは、農林水産省への志望動機やこれまで経験した職務内

容、採用後の研修制度などの説明を行いました。

参加した学生からは「やりがいを感じた業務」や「農林水産省で求められる人材」、「他省庁との連携や相違点」について

など、様々な質問が寄せられました。

今回を機に、農林水産省を志望する学生が1人でも多く増えることに期待が持てる説明会となりました。

広島大学でノウフクマルシェが開催されました

- 撮影場所:広島県東広島市

- 撮影日:令和6年11月8日

令和6年11月8日(金)、中国四国農政局広島県拠点は、広島大学東広島キャンパスで開催されたノウフクマルシェの拡大版「広大マルシェ」を取材しました。

ノウフクマルシェは東広島市が農福連携事業を深く広く理解してもらう目的で毎月開催しており、広島大学では初の取組となります。

障がい者就労継続支援事業所、矯正施設、特別支援学校の10の関係団体が自らの産品を提供し、多くの学生や教授・職員などが買い求めていました。

お釣りの計算に時間がかかっても、周りから「焦らなくてもいいよ!」などと声がかけられ、障害を持つ方、働きづらさや生きづらさを感じている方などが社会参加し、経済的に自立できる環境を整えるために地域で支えあっていると感じられました。

広島県拠点としても、引き続き農福連携の推進に取り組んでまいります。皆さんも、私たちと一緒に、農福連携に取り組んでみませんか。

【関連URL】〈農林水産省ホームページ〉

https://www.maff.go.jp/j/nousin/kouryu/noufuku/

広島大学での施策説明

- 撮影場所:広島県東広島市

- 撮影日:令和6年11月8日

令和6年11月8日(金曜日)、中国四国農政局広島県拠点は、広島大学で「食料生産管理学」を学ぶ学生36名(2年23名、3年10名、4年3名)に対し、「農林水産業の課題・農林水産省の施策」と題して、日本農業の課題やみどり政策、広島県における「みえる化」の取組等について講義を行いました。

参加した学生からは、「J-クレジットで水田中干し期間を延長した場合、水稲の生育・品質に問題はないのか」「日本の農業従事者は、海外と比べ高齢化が進んでいるが、海外では若い世代が農業に従事する要因は何か。」といった活発な質問がありました。

10月

東広島市で農福連携セミナーが開催されました

- 撮影場所:広島県東広島市

- 撮影日:令和6年10月31日

令和6年10月31日(木)、東広島市は農福連携推進事業の啓発、担い手不足の解消及び福祉人材の収入向上を目指して、「東広島芸術文化ホールくらら」において農福連携セミナ-を開催しました。

このセミナーには約60名が参加し、広島県拠点もその一員として出席しました。

令和5年度ノウフクアワードのフレッシュ賞を受賞された高知県安芸福祉保健所健康障害課主幹の公文一也氏が講演を行い「誰もが暮らしやすい地域を目指すには、多くの関係機関が連携して顔の見える仲間作りが必要」と述べられ、その重要性を強調されました。

講演後、参加者からは「関係機関等のつながりをどのように進めて行けば良いか」「これまで取組んだ課題や改善点があれば」などについて熱心な質問が出されました。

広島県拠点としても、引き続き農福連携の推進に取り組んで行きます。皆さんも、私たちと一緒に、農福連携に取り組んでみませんか。

【関連URL】〈農林水産省ホームページ〉

https://www.maff.go.jp/j/nousin/kouryu/noufuku/

〈農林水産省ホームページ〉ノウフクアワード

https://www.maff.go.jp/j/press/nousin/kouryu/240119.html

北広島町豊平地区、そば収穫が終盤へ

- 撮影場所:広島県北広島町

- 撮影日:令和6年10月31日

広島県北西部に位置する北広島町豊平地区では、10月中旬から始まったそば(品種:とよむすめ)の収穫が終盤を迎えようとしています。

「とよむすめ」は、香り豊かなで、体に良いとされるルチンの含有量がやや高い特性をもっています。同地区のそば生産研究会では、約50ヘクタールで生産を行い今年は約15トンの収穫を見込んでいます。農産物検査を受検後は、JA広島市に出荷され、地元を中心に県内で流通されます。

待望のお披露目は、11月16日と17日に同町にある道の駅「豊平どんぐり村」で開催される「そばまつりとよひら2024」で行われます。

今年も多くの来場者が押し寄せ、白く艶やかな新そばに舌つづみを打つなど盛大な祭りになることが期待されます。

つなぐ棚田遺産(比和 三河内(みつがいち)の棚田)

- 撮影場所:広島県庄原市

- 撮影日:令和6年10月29日

庄原市比和自治振興区の「三河内の棚田」は、棚田地域の振興に関する取組を積極的に行ったことが評価され、令和4年に「つなぐ棚田遺産」として国から認定を受けました。

令和6年10月29日(火曜日)、広島県拠点は、庄原市比和自治振興区と棚田における活動状況などについて意見交換を行いました。

区長の若林さんは、「当振興区の棚田が認定を受けたことで、町内の観光地も含めたイベントを行うきっかけとなった。棚田テラスで写真撮影を行ったり、棚田地域に長時間滞在してくれる来訪者が増えたことで、棚田への関心の高さが感じられるようになった。これからも、田植えや稲刈りなどの体験学習やイベントを開催して、棚田の素晴らしさをPRをして行きたい。」とおっしゃっていました。

(参考)「つなぐ棚田遺産」とは・・・・・・。

日本の棚田の多くは、長い歴史を有して食料供給にとどまらず、国土の保全、良好な景観の形成、伝統文化の継承等に大きな役割を果たしてきたことから、令和3年度に「つなぐ棚田遺産~ふるさとの誇りを未来へ~」を実施しました。

【関連URL】

<農林水産省ホームページ:つなぐ棚田遺産~~ふるさとの誇りを未来へ~>

https://www.maff.go.jp/j/nousin/tanada/nintei.html

(提供:庄原市比和自治振興区)

消費者イベントで「みえるらべる」紹介

- 撮影場所:広島県庄原市

- 撮影日:令和6年10月27日

庄原市東城町粟田、清流が流れる粟田川近くのほ場で「粟田川流域農地・水・環境を守る会第34回グリーンツーリズム収穫感謝祭」が開催されました。広島県内・県外(大阪府)から約150名の消費者や生産者が参加し、稲刈り、さつまいも収穫、牛舎見学など農場体験を楽しみました。

同会代表の藤本聡さんは循環型農業を実践し、栽培期間中農薬・化学肥料不使用のアイガモ農法で環境負荷低減に配慮した米作りで「見える化」に登録されており、「みえるらべる」の星の数で温室効果ガスの削減や生物多様性への貢献を消費者へ伝えています。

昼食会では藤本さんから「環境に配慮した農業」「農産物の価格」などのお話があり、広島県拠点からは「みえるらべる」の紹介をさせていただきました。

会場ではお米を原材料としたベビーフードなどの販売もありました。

「みえるらべる」の表示により、生産者の努力が消費者に伝わり、農産物購入の選択肢の一つとなることを期待します。

【関連URL】

<農林水産省ホームページ:農産物の環境負荷低減の「見える化」>

https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/being_sustainable/mieruka/mieruka.html

<中国四国農政局ホームページ:みえるらべるin広島>

https://www.maff.go.jp/chushi/nousei/hiroshima/mieru_label.html

矯正展において農福連携を推進

- 撮影場所:広島県広島市

- 撮影日:令和6年10月19日、27日

中国四国農政局広島県拠点は、広島刑務所において開催された第47回中国地区矯正展(10月19、20日)および広島拘置所が主催した第8回ひろこうフェスタ(10月27日)に設けられた農福連携コーナーにのぼり旗、パネル、チラシを提供し農福連携の取組などを紹介しました。

中国地区矯正展の開催初日はあいにくの雨天でしたが多くの来場者でにぎわっており、農福連携コーナーに立ち止まる方からは「毎年の矯正展を楽しみに来ている。土を耕すことは心が癒されるし、収穫の喜びは励みになるのでよい取組と思う。」との声が聞かれ、また、ひろこうフェスタでは来場者が農福連携などのパネルを見たり農福連携に取り組む企業のバターサンドなどを購入するなど農福連携への関心がうかがわれました。

これからも中国四国農政局広島県拠点は、法務省広島矯正管区などの関係機関と連携し農福連携の推進を図ってまいります。

【関連URL】〈農林水産省ホームページ〉

https://www.maff.go.jp/j/nousin/kouryu/noufuku/

県立広島大学への施策説明

- 撮影場所:広島県庄原市

- 撮影日:令和6年10月25日

令和6年10月25日(金曜日)、中国四国農政局広島県拠点は、県立広島大学において、生物資源科学部1年生約130人に対し「農林水産業の課題・農林水産省の政策&農林水産省のご紹介」と題して講義を行いました。

講義では、関地方参事官から農林水産業の課題、農林水産省の政策、食料・農業・農村基本法、みどりの食料システム戦略、農林水産省の組織について、説明を行いました。

学生からは、「農林水産業のCO2ゼロミッション化は、どのように実現するのか」「肥料はなぜ海外依存度が高いのか」「水田で(水を張ると)メタンが発生するとのことだが、どういう仕組みで発生するのか」など、踏み込んだ質問が寄せられました。

びんご農業女子会が研修会を開催

- 撮影場所:広島県福山市

- 撮影日:令和6年10月22日

「びんご農業女子会」は令和6年10月22日、福山市kokomo津之郷で本年度3回目の研修会を開催し、会員約20名のほか行政機関、JAが参加しました。

午前中は、沖縄県内で農産物直売所の運営や農産物等の販売を手掛けてきた大湾絵梨子(おおわんえりこ)さんによる講演、午後は、農産物を販売するための手法等について活発な意見交換が行われました。

講師からは「農産物を販売するためには営業はもとより、びんご農業女子会の中からブランドづくりが有効」等の多くのアドバイスを頂きました。

庄原市農業委員会会長との意見交換

- 撮影場所:広島県広島市

- 撮影日:令和6年10月18日

農業委員会は、農地法に基づく権利移動の許可など農地利用の最適化の推進に関する事務を行っており、男性・女性の区別なく委員の方々が活躍されています。

令和6年10月18日(金曜日)、広島県拠点は庄原市農業委員会会長、及びウーマンネット広島(広島県農業委員会女性協議会)会長の道下和子さんと意見交換を行いました。

道下会長は、広島県内に20ある農業委員会で唯一の女性会長で、女性が農政へ参画する礎を築いてこられました。

「広島県では女性登用の意識は浸透してきたが、全国的にはまだまだ登用が進んでいない。広島県産の豊富な農産物の地産地消の推進、農産物の適正価格や低所得者でも安全な食品が購入できる仕組み作りなどが必要」と、女性ならではの感性と性別にとらわれない幅広い視点のお話をいただきました。

また、「これから広島県の農林水産業、消費者の女性組織が連帯していく大切さを感じている。」と、熱い思いを語っておられました。

統計調査へのご協力に対し農林水産大臣感謝状を授与

- 撮影場所:広島県東広島市

- 撮影日:令和6年10月18日

農林水産省は、「統計の日」(10月18日)を迎え、統計調査の重要性に対する国民の皆様の関心と理解を深めていただくとともに、統計調査へご協力いただいた皆様に対し、感謝状の授与と感謝の意をお伝えしています。

令和6年10月18日(金曜日)、広島県拠点は、永きに渡り「農業経営統計調査(米生産費)」にご協力をいただいている東丸武司(ひがしまるたけし)さん(東広島市)に対し、関地方参事官から農林水産大臣感謝状を伝達しました。

東丸さんからは「統計データの蓄積に寄与していることを実感した。これからも調査に協力していきたい」と述べられました。

今年度、広島県内では、統計調査にご協力いただいた55名の皆様に対し、農林水産大臣感謝状及び中国四国農政局長感謝状が授与されます。

*「統計の日」:国民の皆さまに、統計調査の重要性への関心と理解を深め、調査へのより一層のご協力をいただくため、政府によって1973年7月3日に、毎年10月18日を「統計の日」に定められました。

ながみねファームとの意見交換

- 撮影場所:広島県福山市

- 撮影日:令和6年10月10日

令和6年10月10日(木曜日)、広島県拠点は福山市芦田町で養鶏、養蜂を営む「ながみねファーム」を訪問し、代表の長嶺 充さんにお話を伺いました。

長嶺さんは、3年前に福山市園芸センターの農業担い手研修で学ぶかたわら、福山市内の養鶏会社で平飼いのノウハウを学び、2年前から「平飼い養鶏」農家として奥様と2人で起業されました。米や麦のほか、遺伝子組み換え品や保存料・着色料を使用しない安心な材料を自家配合し発酵させた飼料を給餌するとともに、水は地域の湧き山水を与えるなどこだわりを持って飼育しています。

現在は、一般的な平飼い飼育よりも密度の低い鶏舎で、自然交配による有精卵を約500羽で生産しており、卵の黄身はレモンイエローの鮮やかな黄色をしています。

長嶺さんは、農場として「安全性が高く安心して食べられる卵(有精卵)、のびのび過ごせる鳥の環境づくり」をモットーに養鶏を営まれており、将来はマルシェの開催や法人化できればと展望を語ってくださいました。

農場近くには、今年10月より備後地方では初の有精卵の自動販売機を設置し、購入者の利便性の向上だけでなく売上アップも期待されます。

(提供:ながみねファーム)

「令和6年度特定家畜伝染病防疫対策講習会」を開催

- 撮影場所:広島県広島市

- 撮影日:令和6年10月3日

中国四国農政局広島県拠点は、10月3日(木曜日)、広島県農林水産局畜産課及び広島県西部畜産事務所担当者を講師としてお招きし、「令和6年度特定家畜伝染病防疫対策講習会」を開催しました。

講習会には広島県拠点及び中国土地改良調査管理事務所職員の35名が出席し、広島県における鳥インフルエンザ及び豚熱*の発生状況、特定家畜伝染病発生時における一般動員者の作業等についての説明を受けた後、県内養鶏経営体における防除対策の進捗、豚熱発生時における一般動員職員の作業内容等について質疑応答が行われました。

まもなく鳥インフルエンザ流行のシーズンを迎えることから、職員一同が気を引き締める講習会となりました。

*広島県において現時点では、飼育豚による豚熱は発生しておりません。

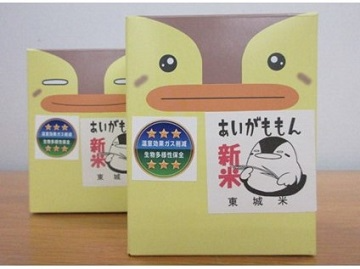

農産物の環境負荷低減の「みえるらべる」を表示したお米の出荷式

- 撮影場所:広島県三次市

- 撮影日:令和6年10月2日

令和6年10月2日(水曜日)、三次市君田町で、「みえるらべる」を表示した令和6年産のお米の出荷式が行われました。

「みえるらべる」(見える化)に取り組まれた「合同会社安田農産」、「農事組合法人高幡」のほか、需要者、関係機関など地元の方々が参加して、販売業者へのお米の授与式やお米の試食会も行うなど盛大な出荷式となりました。

当日は、広島県拠点の担当者から「みえるらべる」の制度について概要を説明しました。

「みえるらべる」に取り組まれた合同会社安田農産 代表 安田剛さんは「「みえるらべる」に取り組むことで持続可能な農業に繋げたい」、農事組合法人高幡 代表理事 谷口則明さんは「今後も継続して取り組み、地域全体に広げていきたい」と、おっしゃっていました。

(参考)農産物の環境負荷低減による「見える化」の「みえるらべる」とは・・・

みどりの食料システム戦略に基づき、持続可能な食料システムを構築するため、生産者の環境負荷低減の取組を評価し、「みえるらべる」により星の数で分かりやすく伝える「見える化」を推進しています。

「温室効果ガス削減」や「生物多様性保全」に取り組み、等級が付与されれば生産物の袋に「みえるらべる」を表示することが出来ます。

消費者の皆様がこのラベルを「見て」、環境負荷低減に資する農産物を「選べる」ようにと願いが込められています。

【関連URL】

<農林水産省ホームページ:農産物の環境負荷低減の「見える化」>

https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/being_sustainable/mieruka/mieruka.html

<中国四国農政局ホームページ:みえるらべるin広島>

https://www.maff.go.jp/chushi/nousei/hiroshima/mieru_label.html

9月

広島県立油木高等学校への施策説明

- 撮影場所:広島県神石高原町

- 撮影日:令和6年9月27日

中国四国農政局広島県拠点は、令和6年9月27日(金曜日)、広島県立油木高等学校産業ビジネス科の3年生に対し、「みどりの食料システム戦略」、「食料・農業・農村基本法」、「見える化」、「Jクレジット」、「みどりチェック」など、広島県内の事例も交えた説明を行いました。

参加した生徒たちは、卒業後に農業関係に携わる可能性もあり、地球温暖化や日本の人口減少と農業従事者の高齢化問題など、農林水産業の課題やその対応策に真剣に聞き入っていました。

農福連携に取り組む広島県立広島特別支援学校との意見交換

- 撮影場所:広島県広島市

- 撮影日:令和6年9月11日

令和6年9月11日(水曜日)、広島県拠点は、広島県立広島特別支援学校を訪問して農福連携についての意見交換を行いました。

同校は昭和38年に開校した、肢体不自由及び知的障害を持つ児童生徒のための特別支援学校で、平成28年度から農業を始め、生徒が様々な野菜を育てています。

収穫した野菜は公民館等で販売し、収穫体験も行っています。また、生徒たちは農業を通じて地域と交流し、自信を深めています。このような地域と協力して農業を通じた社会参加を推進する優れた取組が評価され、ノウフク・アワード2023で「人を耕す」部門の準グランプリを受賞しました。

担当された先生は「今後も支援いただいている地域の皆様にたくさんの野菜を提供していきたい」と話されました。

同賞の表彰式をきっかけに県外の農業高等学校と交流が始まり、支援学校で栽培する野菜を使用した加工食品を共同開発されました。更なる御活躍が期待されます。

広島県立広島特別支援学校のホームページ ![]()

農林水産省農福連携の推進のホームページ![]()

「農林水産大臣賞」を受賞!広島県酪農業協同組合の事業場「みわTMRセンター」を訪問

- 撮影場所:広島県三次市

- 撮影日:令和6年9月10日

広島県酪農業協同組合は、令和6年3月に開催された第10回全国自給飼料生産コンクールの飼料生産部門において「農林水産大臣賞」を受賞しました。これは、極短穂型飼料用稲を活用した耕畜連携に基づき、良質なTMRの供給を実現した地域内資源循環の取組が評価されたものです。

受賞には「みわTMRセンター」の役割が大きく貢献しており、同センターでは、極短穂型飼料用稲や粕類などを用いた高品質なTMRを供給し、夏季にも食い込む嗜好性が良好なものとして、酪農家からも高い評価を得ています。この事例は、持続的な地域農業を視野に入れた酪農産業の新たな方向性を示すモデルといえます。

当組合生産振興課課長補佐竹ノ内寛治(たけのうち ひろはる)さんは「極短穂型飼料用稲の受入量とTMRの製造量の増大を目指して、センターの増設や建替えを模索しています。」と将来を見据えて話して下さいました。

【関連URL】

広島県酪農業協同組合ホームページ:http://hiroraku.or.jp/

農林水産省ホームページ

<TMRについて:https://www.maff.go.jp/j/chikusan/sinko/attach/pdf/siryoseisannsosiki-13.pdf>

<耕畜連携ついて:https://www.maff.go.jp/j/chikusan/sinko/shiryo/koutiku_rennkei/portal.html>

「デジ活」中山間地域(神石高原町)との意見交換

- 撮影場所:広島県神石高原町

- 撮影日:令和6年9月9日

中国四国農政局広島県拠点は令和6年9月9日(月曜日)、第4回「デジ活」中山間地域に登録された神石高原町において、同町産業課デジ活担当、農林水産省、総務省及びNTTの関係者23名(うちオンライン12名)が参加し、地域資源やデジタル技術の活用による地域課題やニーズ等について意見交換を行いました。

同町担当者からは、「令和元年度からドローンを活用し住民自らが災害時の防災・減災に取り組む地産地防事業を開始し、昨年はドローンによる有害鳥獣害対策(イノシシ)の実証を行っている。今般認められた事業により、電波不感地帯に簡易アンテナを設置しドローンによる物資輸送実証を行いたい。今般の実証や、ドローンの大型化・安全化実証を通じて、将来的には大型ドローンによる都市部との物資輸送を行いたい。」との説明があり、農水省・総務省担当等と活発な意見交換となりました。

農林水産省ホームページ

「デジ活」中山間地域について

「みえるらべる」と「ニッポンフードシフト」のPR活動

- 撮影場所:広島県尾道市

- 撮影日:令和6年9月1日

令和6年9月1日(日曜日)、中国四国農政局広島県拠点は、中国四国農政局消費・安全部消費生活課と合同で尾道市絵のまち通り商店街イベントに参加しました。

イベントでは、消費生活課による防災食の展示や食品ロス削減にかかる啓発活動、広島県拠点より温室効果ガス削減や生物多様性保全の努力を評価し、消費者にわかりやすく伝える「みえるらべる」や、日本の「食」を支える人々と行政が一体となって、食料自給率、環境との調和、新しい生活様式、健康への配慮、食育、サプライチェーンの状況などを考え、行動する国民運動「ニッポンフードシフト」についてパネル展示等を行い150人以上の参加者にPR等を行いました。

農林水産省「みえるらべる」のホームページ

農林水産省「ニッポンフードシフト」のホームページ![]()

8月

若井農園(ワカイファーミー)でインターン研修

- 撮影場所:広島県福山市

- 撮影日:令和6年8月28日

令和6年8月28日(水曜日)、広島県拠点はインターンシップ研修生とともに福山市箕島町の若井農園(ワカイファーミー)を訪問し、代表の若井克司氏に農園の成り立ちや今後の構想についてお話を聞きました。

元々関西からUターンしてホウレンソウ農家として就農した若井氏が、外国人技能実習生としてインドネシア人のカーエル・ファーミ氏を雇い入れ、妻である先家氏とともにアジア野菜の栽培・販売を始めました。今では、SNS等を通じて地域のアジア人のみならず、全国に販売網が広がっています。

また、インドネシアの学生を支援する「トウモロコシ奨学金プロジェクト」を始めたことから、在大阪インドネシア共和国総領事の訪問を受けたり、インドネシア領事館主催のインドネシア独立記念日バザーに出店する等、取組が評価され始めています。

若井代表は、将来的には日本とインドネシア間でに農業技術や物流で交流することを目指しており、「今がスタート地点」と話されていました。

先家氏からは、外国人技能実習生とその家族の抱える問題点や、その解決のために何をすべきかといった濃厚で重量感のあるお話をお聞きすることが出来ました。

インターン研修生は、短時間にぎっしり詰め込まれた話題に硬直気味でしたが、カーエル・ファーミ氏の笑顔に癒されていました。

若井農園の皆様、台風前の忙しい中ご対応いただき、本当にありがとうございました。

株式会社今田酒造本店との意見交換~広島の吟醸酒をより多くの国・地域へ~

- 撮影場所:広島県東広島市

- 撮影日:令和6年8月27日

令和6年8月27日(火曜日)、中国四国農政局広島県拠点は、株式会社今田酒造本店と意見交換を行いました。

同社は、明治元年に創業し、「富久長」の醸造及び販売を行っています。100年以上姿を消していた在来品種の「八反草」を復活させるなど、広島に根ざした繊細な吟醸酒を造り続けています。さらに輸出にも力を入れており、輸出先はアメリカをはじめアジア、ヨーロッパにまで及んでいます。

現在も新たな輸出先を広げています。同社の代表取締役で杜氏の今田美穂さんは、「これまでは海外における日本酒人気が日本料理とともに広がったが、今後は現地の食事にも合う日本酒を生み出すことで、まだ日本酒が進出してない新たな地域での市場開拓を目指しています。」と将来について力強く話して下さいました。

【関連URL】株式会社今田酒造本店ホームページ https://fukucho.jp/

酷暑の中、稲刈りが始まる

- 撮影場所:広島県東広島市

- 撮影日:令和6年8月21日

東広島市西条町にある農事組合法人ファーム西田口で、稲刈りが始まりました。本圃場は、4月下旬に田植え、7月中旬に出穂、8月の酷暑に耐え無事収穫期を迎えました。

当法人の柏尾博明(かしお ひろあき)代表理事は、「田植え後のアオミドロ発生や、7月下旬からの暑さで生育を心配していたが、なんとか予定どおりに収穫を始めることができました。今年は、コロナ禍後の需要回復や、麺、パンなどの食品に比べ割安感のある米の人気が高まるなか、2024年産の米価上昇に期待しています。」と話してくださいました。

当法人では、リスク分散と作業分散を考えて4月下旬から5月下旬まで田植えを行ったことから、稲刈りは8月下旬から10月中旬まで続きます。

日本政策金融公庫広島支店との意見交換会を開催

- 撮影場所:広島県広島市

- 撮影日:令和6年8月20日

中国四国農政局広島県拠点は、8月20日(火曜日)、拠点会議室において日本政策金融公庫広島支店(以下、「金融公庫」)と意見交換会を行いました。

金融公庫からは、今年度の重点取組事項、輸出に関する支援・イベント開催などについて説明があり、拠点からは、食料・農業・農村基本法改正、農林水産物・食品の輸出促進、みどり認定・見える化の取組、農業女子プロジェクト、統計データの活用など、国の施策や拠点独自の取組について情報提供を行いました。

意見交換では、お互いの取組について活発な意見交換がなされ、今後の連携強化に繋がる大変有意義なものとなりました。

安田女子大学オープンキャンパスでの施策紹介

- 撮影場所:広島県広島市

- 撮影日:令和6年8月17日、18日

令和6年8月17日(土曜日)及び18日(日曜日)に開催されたオープンキャンパスへ参加しブース展示を行いました。

この取組は、令和6年7月5日(金曜日)に締結した安田女子大学と中国四国農政局の包括的連携協定による取組の一つです。

広島県拠点からは、「みどりの食料システム、見える化の取組」「スマート農業の取組」「ニッポンフードシフト」について、パネル展示、動画放映、チラシ配布を行うとともに来場者へ「みえるらべる」等の説明を行いました。

8月17日(土曜日)、18日(日曜日)の2日間で延べ約4,000名の来場者があり、拠点ブース来場者からは、「普段接する機会が少ない農林水産省について直接話が聞けることが出来て印象が変わり、『食』『農業』に関する理解が深まった」「スマート農業コーナーを見学し、ドローンの動画を見て農業に対する印象が変わった」などの意見がありました。

青空とひまわりと棚田

- 撮影場所:広島県安芸太田町

- 撮影日:令和6年8月9日

安芸太田町の井仁の棚田は、広島県で唯一「棚田百選」に選出(平成11年)され、さらに、棚田地域の活性化や保全活動を積極的に行っている優良な棚田を認定する「つなぐ棚田遺産」に認定(令和4年)されています。

地域の方々で井仁の棚田を守るため、平成23年に地域自主活動組織「いにぴちゅ会」を発足させ、現在は地域外から移住された地域おこし協力隊の方も「いにぴちゅ会」のメンバーに入り、地域活性化の支援を行われています。

4か所の休耕田を活用し、棚田の景観美化のため、4年前からひまわりを植えています。

青空の下、青々と茂る稲と黄色のひまわりを見ると笑顔になります。

シロギス、より身近な存在へ

- 撮影場所:広島県尾道市

- 撮影日:令和6年8月8日

福山大学生命工学部海洋生物科学科及び内海生物資源研究所では、2015年から大学が行う研究テーマ「瀬戸内の里山・里海学」の中でシロギスの研究を開始しました。

これまでシロギスは、卵からテッポウギスとよばれる大型の成魚になるまでに4年程度掛かることや、比較的漁獲量が安定しかつ小型の魚であったため、養殖の対象ではありませんでした。

同大学で研究を行っている有瀧教授によれば、「2014年から増養殖における形態異常防除のモデルとしてシロギスを始めたところ、産卵から1年あまりで成魚へ成長すること、肉厚で良食味である評価が得られたこと、養殖であればシーズンを通して安定供給が行えるといったメリットが確認できた」とのことです。

共同研究を行っている福山市内の水産卸業者が手掛ける養殖事業では、2023年11月から出荷を開始し、2024年度は東京、大阪、福岡などを中心に年間10万尾を目標に出荷を行う予定です。

【関連URL】福山大学生命工学部海洋生物科学科ホームページ

https://www.fukuyama-u.ac.jp/course/life/marine-biological/

7月

「第4回せとだ柑橘クラブ」セミナーで施策説明

- 撮影場所:広島県尾道市

- 撮影日:令和6年7月23日

令和6年7月23日(火曜日)、株式会社広島銀行瀬戸田支店において、同支店が主催するかんきつ生産者と関係機関の研修と交流を目的とした「第4回せとだ柑橘クラブ」のセミナーが開催されました。

最初に、大手飲料メーカ―から、広島県や関係機関と連携した、大崎上島町でのレモン栽培の取組と活動の紹介、産地振興・雇用創出・価値向上など地域の活性化とレモン総需要拡大に向けた今後の取組について説明がありました。

続いて、中国四国農政局広島県拠点から、農業女子プロジェクトの概要、県内農業女子による活動の紹介、学びと交流の場「NEXTラボ2024」などについて情報提供を行いました。

参加者は、レモンをめぐるメーカーの取組や、農業女子による交流の様子を知るきっかけとなるセミナーとなりました。

山陽女子短期大学での施策説明

- 撮影場所:広島県廿日市市

- 撮影日:令和6年7月23日

令和6年7月23日(火曜日)、中国四国農政局広島県拠点は、山陽女子短期大学において、食物栄養学科生19名に対し、「食品ロス及びリサイクル」と「みどりの食料システム戦略」の講義を行いました。

学生たちは、カリキュラムでも食品ロスや環境問題を受講していることもあり、当該説明における農業に係る、輸入、耕作面積、環境等の課題について、真剣に耳を傾けていました。

参加した学生からは、国内外の状況や生産から消費までの各分野の取組を知るとともに、日常生活においても食品ロス削減に向けて実践できる取組を意識したとの感想をいただきました。

山陽女子短期大学では、広島県の廃棄食材や低利用食材などの活用をテーマに「みどりの食料システム戦略」にチャレンジしています。

農福連携にかかる法務省広島矯正管区との意見交換を行いました

- 撮影場所:広島県広島市

- 撮影日:令和6年7月22日

農福連携については、全国的な機運の醸成を図り、今後強力に推進する方策を検討するため、省庁横断の「農福連携等推進会議」が設置され、6月5日(水曜日)に「農福連携等推進ビジョン(2024改訂版)」が決定されました。

そうした中、7月23日(火曜日)法務省広島矯正管区、中国四国農政局及び広島県拠点は、刑務所出所者等の就農支援を図るため意見交換を行いました。

法務省広島矯正管区から、再犯防止に係る「就労の確保」の必要性について説明があり、刑務所出所者等の農業分野の就職先を拡充していくために、矯正就労支援情報センター(通称:コレワーク)の取組を農業者に知ってもらい理解をしてもらうための情報発信をしていきたいと発言がありました。

これからも、日本の食や地域を支える農業の発展や、障害者を始めとした地域で暮らす一人ひとりの、農業での活躍を通じた社会参画に向けて、農福連携の更なる推進に取り組んでまいります。

【関連情報】農福連携は、農業と福祉が連携し、障害者の農業分野での活躍することを促進します。これにより、農業経営の発展とともに、障害者の自信や生きがいを創出し、社会参画を実現する取組です。

【関連URL】〈農林水産省ホームページ〉

https://www.maff.go.jp/j/nousin/kouryu/noufuku/

東広島市で「ノウフクマルシェ」が開催されました

- 撮影場所:広島県東広島市

- 撮影日:令和6年7月18日

東広島市が主催する「令和6年度 第4回ノウフクマルシェ」が、7月18日(木曜日)、東広島市のゆめタウン東広島で開催されました。

イベントでは、市内の障がい者就労継続支援事業所、矯正施設及び特別支援学校の10の関係団体が、自らの産品を提供するための販売会を行いました。

会場では、事業に関係する当事者が、自分たちで育てた野菜や手作り商品を展示し、多くの人々で賑わっていました。訪れたお客様の一人は、「今回が2回目の訪問です。応援していますので、これからもノウフクマルシェが続くことを願っています。」と期待を込めて話されました。

このノウフクマルシェは、農福連携事業を市民により深く広く理解してもらう目的で令和4年にスタートし、以来人気のイベントとなっています。また、令和6年5月からは、矯正施設や特別支援学校との連携を開始し、在院者が作った野菜や手芸品を販売することで、社会とのつながりを深め、地域全体で支援の輪を広げていく取組を進めています。

今後も、地域共生の推進と福祉の向上を目指す活動を、毎月ゆめタウン東広島で続けていきます。

【関連情報】農福連携は、農業と福祉が連携し、障害者の農業分野での活躍することを促進します。これにより、農業経営の発展とともに、障害者の自信や生きがいを創出し、社会参画を実現する取組です。

【関連URL】〈農林水産省ホームページ〉

https://www.maff.go.jp/j/nousin/kouryu/noufuku/

さわやか高原集落法人連絡協議会研修会に講師として参加

- 撮影場所:広島県三原市

- 撮影日:令和6年7月12日

令和6年7月12日(金曜日)、JAひろしま久井中央支店2階会議室にて、三原市(大和町除く)及び竹原市の23の集落法人が加入する「令和6年度さわやか高原集落法人連絡協議会総会」が開かれ、関係機関を含め約30名の参加がありました。

当該総会終了後に行われた上記総会参加者を対象とした研修会において、広島県拠点から、みどりの食料システム戦略に関連する「みどり認定」及び「見える化」等について説明しました。

このほか、JA全農ひろしまから、人手不足解消に役立つツールとして、スマホアプリを使用したスキマバイト募集の方法についての紹介があるなど、情報盛りだくさんの研修会となりました。

災害用備蓄食品をフードバンク活動団体に提供

- 撮影場所:広島県広島市

- 撮影日:令和6年7月10日、12日

各府省庁は、保有する災害用備蓄食品を有効に活用するため、災害用備蓄食品の役割を終えたものを、フードバンク団体等へ提供する取組を行っています。

広島県拠点では、7月10日及び7月12日の両日、保有する災害用備蓄食品(缶詰216個、保存水60本)を申込みのあった2団体(社会福祉法人正仁会あいあいねっと、特定非営利活動法人フードバンク福山)に提供しました。

両団体は、食品を必要とする母子・父子家庭支援団体を始め各種福祉施設などに無償提供する事業やフードドライブの啓発など食品ロス削減活動を行っており、社会福祉の増進やまちづくりに寄与しています。

団体担当者からは「本日提供を受けた食品を必要とする団体や個人に届けて、地域に笑顔を広げていきたい。」とのコメントをいただきました。

【関連URL】

農林水産省では、ポータルサイトを設け、各府省庁からの災害用備蓄食品の提供予定情報及び提供結果を取りまとめて公表を行っています。

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/syoku_loss/portal.html(農林水産省へリンク)

緑のりんご

- 撮影場所:広島県庄原市

- 撮影日:令和6年7月10日

「アップルロード」と呼ばれる道がある庄原市高野町。アップルロード周辺にはりんご園がたくさんあります。高野町のりんごを代表する「ゴールデンデリシャス」、おなじみの「ふじ」などの他、「アルプス乙女」「ぐんま名月」など多数の品種が栽培されています。

観光りんご園を営む合同会社青才りんご園では、5センチほどに育った薄緑色のりんごが枝にたくさん実っています。

訪問時の7月上旬は果実の肥大期で、摘果作業の真っ最中。この作業は、5月上旬の開花・受粉後から始まりお盆の時期まで続くそうです。

高野町産のりんごは市場にはほとんど出荷されませんが、9月から11月までりんご園の庭先や農産物等直売所での販売、りんご狩りなどを楽しむことができます。

株式会社サクラオブルワリーアンドディスティラリーとの意見交換~広島のウイスキーを世界に広めることに注力~

- 撮影場所:広島県廿日市市

- 撮影日:令和6年7月5日

令和6年7月5日(金曜日)、中国四国農政局長は、株式会社サクラオブルワリーアンドディスティラリーと意見交換を行いました。

同社は、1918年創業の酒類メーカーで、創業100年を節目として2018年から自社蒸留によるクラフトジンやウイスキーの製造販売を開始しました。

当初から原料や製造方法にこだわり、2022年10月には、酒類の有機JAS認証を取得しました。高付加価値・高品質なオーガニックリキュール商品を出荷しています。

また、輸出ニーズの高まりからFSSC22000※の認証を取得しました。

2024年3月4日には、地元原料を使用したウイスキーを製造していく上で重要な原料の安定供給と地域振興を目的に「大麦等世羅地域振興に関する協定」を尾道市農業協同組合と締結し、当該地域産の大麦を原料にしたウイスキーを製造し、地域との連携を一層深めています。

「ウイスキーは、世界観、ストーリーをお客様に伝えることが大切。今後、地元原料を使用し、より一層世界観、ストーリーを高めた良質のウイスキーをお客様に届けるために挑戦し続けます。」と力を込めて話して下さいました。

※FSSC22000とは

Food Safety System Certification 22000の略であり、FSSC22000財団(Foundation FSSC22000)によって開発された食品安全のためのシステム規格です。食品小売業界が中心の非営利団体、国際食品安全イニシアチブ(GFSI:Global Food Safety Initiative)により、食品安全の認証スキームの一つとして承認された規格になります。

6月

クリムゾンクローバーの花が咲きました~地力回復~

- 撮影場所:広島県庄原市

- 撮影日:令和6年6月26日

循環型農業に取組んでいる金本園芸工房のハウスでクリムゾンクローバーが花を咲かせています。

マメ科植物のクリムゾンクロ―バーは、空気中の窒素を固定することによる地力回復や景観形成、蜜源植物として活用されています。

金本園芸工房ではクリムゾンクローバーの他えん麦、ヘアリーベッチなどを地力回復作物として活用し、多品目の野菜を栽培されており、取材時には九条ネギ、にんじん、アスターなど複数の作物が植えられていました。

「令和6年度スマート農業体験セミナー」に参加

- 撮影場所:広島県呉市

- 撮影日:令和6年6月26日

広島県農林水産局農業経営発展課は、ひろしま型スマート農業推進事業において実証しているシステムの試行版を体験してもらい、普及に向けた改良を目的とする「令和6年度スマート農業体験セミナー」を開催しました。

同セミナーでは、農作業勤怠管理や出荷数を記録する「トマト栽培管理システム」、ハウスに設置したセンサー等と連携することにより収量を予測する「収量予測システム」及び熟練者並みの等級判定の平準化を目指す「AI選果システム」の体験等が行われました。

トマト栽培管理システム体験者からは、「LINEアプリを利用するため、操作が簡単で使いやすい」等の声が聞かれました。

これらのシステムにより、トマト産地のブランド力が高まり、生産性が向上することが期待されます。

ひろしま農産物・食品輸出促進連絡会を開催

- 撮影場所:広島県広島市

- 撮影日:令和6年6月24日

中国四国農政局広島県拠点は、政府の日本の農林水産物・食品の輸出目標(2025年:2兆円、2030年:5兆円)を達成するため、ジェトロ(独立行政法人日本貿易振興機構)広島貿易情報センター及び日本政策金融公庫広島支店とのひろしま農産物・食品輸出促進連絡会を昨年度末結成しました。

令和6年6月24日(月曜日)、本年度1回目の連絡会を開催し、広島県拠点からは、農林水産省が推進する日本の農林水産物の輸出プロジェクトであるGFPへの登録推進、輸出に取り組む優良事業者表彰の募集などの情報提供を行いました。

また、ジェトロ及び日本政策金融公庫からは、輸出における国内の動きや、輸出をおこなった事業者にかかる調査結果などの情報提供が行われ、今後も三者において目標達成のため連携していくことを確認しました。

「令和6年度小豆栽培講習会」に参加

- 撮影場所:広島県広島市

- 撮影日:令和6年6月19日

中国四国農政局広島県拠点は、6月19日(水曜日)、広島市産小豆の生産・振興を目的とした「令和6年度小豆栽培講習会」に参加しました。この講習会は、JA広島市が主催し、JA広島市白木支店(広島市)で開催されました。

小豆生産者、関係機関の職員など約25名が参加し、講師を務めたJA広島市営農担当者から小豆高品質安定多収栽培技術、地場産小豆の流通状況について学びました。

関係機関からは、3-R(さん・あーる)についての説明が行われ、さらに、「小豆が新たなブランドとなるようにPR・販売していきたい」と今後の抱負を述べられました。

広島県拠点尾田総括農政推進官は、みどり認定の説明と第11回選定ディスカバー農山漁村(むら)の宝への募集案内を行いました。また、「県内でもトラクターの事故が発生している」と伝え、「暑い季節になってきたので、こまめに水分補給を」とメッセージを通じて、農作業安全と熱中症予防の普及啓発を推進しました。

※「3-R」とは、「耕畜連携」による資源循環型農業で生産された農畜産物や加工品ブランドです。

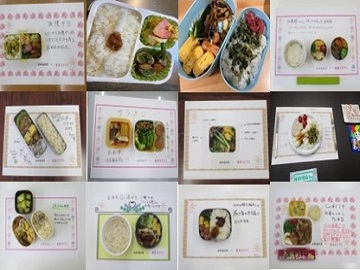

農業女子とコラボ、弁当の日を開催!~イベント開催に向けてランチミーティング~

- 撮影場所:広島県広島市

- 撮影日:令和6年6月18日

6月は食育月間です。中国四国農政局広島県拠点では、毎年6月に弁当の日を開催しています。

本年は、初の試みとして、広島県内在住の農業女子プロジェクトメンバーをお招きして、弁当の日を開催しました。

持参した弁当をひと言メッセージを添えたランチョンマットとともに撮影、その画像を映しながら、各参加者から自慢のお弁当のアピール点を説明しました。

参加者からは、「魚が好きなのでアジの南蛮漬けを入れました。」「キャベツと大根は地元の高野町産です。」など弁当作りでこだわった点の発表がありました。

引き続き行ったランチミーティングでは、今後の広島県農業女子推進に向け「ミーティングやイベントの参加率を上げるために地域別に活動を行ってみてはどうか。」「マルシェに取り組んでみたい。」などの活動の幅を広げる意見や要望が出されました。

今後もミーティングを重ね、各地で活躍する農業女子と共に活動を行っていく予定です。

【関連URL】

食育月間(農林水産省へリンク)

https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/gekkan/index.html

(農業女子プロジェクト公式ホームページへリンク)

https://nougyoujoshi.maff.go.jp/overview/

「令和6年度JA広島市集落法人連絡協議会総会」に出席

- 撮影場所:広島県広島市

- 撮影日:令和6年6月17日

令和6年6月17日(月曜日)、中国四国農政局広島県拠点は、令和6年度JA広島市集落法人連絡協議会総会に出席し、「みどり認定」、「見える化」、「中国四国+(プラス)安全min」及び「ディスカバー農山村漁村の宝」の資料を配布し説明並びに登録要請を行いました。

総会では、令和6年度もブロック別における課題解決研修や先進地への視察研修を実施することにより、集落法人の活性化を図る事業計画等が決議されました。

農業用ドローンによる農作業の省力化

- 撮影場所:広島県広島市

- 撮影日:令和6年6月17日

令和6年6月17日(月曜日)、JA広島市集落法人連絡協議会は、農業用ドローンによる農作業の省力化の推進を目的とした研修会を行いました。

JA全農ひろしまによる、ドローンを活用した農作業に必要な関係法令等の講義や農事組合法人ファーム阿坂中が導入した最新ドローンによる実演※が行われ、参加者からはドローンに関する法律や農作業の省力化に対する理解が高まったとの声がきかれました。

農業用ドローン等のIT技術を活用した農作業の効率化を進めることにより、労働力の確保が懸念される地域農業の活性化が期待されます。

※研修会は、農薬(液剤)ではなく水を散布

アイガモとロボの共演

- 撮影場所:広島県庄原市

- 撮影日:令和6年6月7日

庄原市東城町の株式会社藤本農園では、無農薬栽培のほ場でアイガモ農法による稲の栽培を行っています。アイガモが雑草や害虫を食べ、ふんは肥料になる循環型の農法です。

アイガモがほ場を動き回って水が濁るため雑草の発芽が抑制されますが、苗が小さいうちはアイガモが踏み荒らすおそれがあるので人がほ場に入り作業を行っていました。そのため、今年からアイガモロボを導入し、アイガモ放鳥前のほ場で使用しています。

稲が成長するとアイガモロボは走行できなくなるため、隣接するほ場でアイガモとアイガモロボが活躍する姿が見られるのは短い間だけです。

庄原市ブランド米推進協議会への「見える化」の説明

- 撮影場所:広島県庄原市

- 撮影日:令和6年6月7日

令和6年6月7日(金曜日)、中国四国農政局広島県拠点は、ひろしま農業協同組合庄原地域営農経済センターにおいて、庄原市ブランド米推進協議会の役員等(7人)に対して、環境負荷低減の取組の「見える化」について説明を行いました。

庄原市ブランド米推進協議会は、環境保全型農業や循環型農業に取り組む3組織で構成しています。

「見える化」の概要を説明し、農林水産省のホームページに掲載している動画を視聴した後、参加者は利用者登録を行いました。

参加された方は、「見える化」に取り組むことで、消費者に環境負荷低減の価値が分かるように情報発信していき、今後も良質なコメを作っていきたい、と語っていました。

【関連URL】<農林水産省ホームページ:農産物の環境負荷低減の「見える化」>

https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/being_sustainable/mieruka/mieruka.html

5月

安田女子大学での施策説明

- 撮影場所:広島県広島市

- 撮影日:令和6年5月28日

令和6年5月28日(火曜日)、中国四国農政局広島県拠点は、安田女子大学において、公務員を志望する現代ビジネス学部公共経営学科3年生15人に対し、「農林水産業の課題・農林水産省の政策&農林水産省のご紹介」と題して講義を行いました。

講義では、地方参事官から農林水産業の課題、「食料・農業・農村基本法」見直しの内容やみどりの食料システム戦略、農林水産省の組織について、若手職員からは、農林水産省への志望動機やこれまで経験した職務内容などの説明を行いました。

また、農林水産省が展開する食と農のつながりの深化に着目した国民運動「食から日本を考える。ニッポンフードシフト」の冊子を用いて学生たちに理解を求めました。

来年の公務員試験に向け勉強を始めている学生もおり、終始真剣な表情で講義に耳を傾けていました。

小学校と地域の交流~昔ながらの田植~

- 撮影場所:広島県庄原市

- 撮影日:令和6年5月23日

庄原市東城町のほ場で、庄原市立粟田小学校と地域住民との交流田植が行われました。

児童は裸足になって、地域の方から苗の植え方や守り継がれている田植え歌「大仙登りのうた」の由来などを教えてもらい、丁寧に苗を植えていました。ほ場の横では、田植え歌を地域の方々と一緒に歌ってみんなを元気づける児童もいました。

児童は「田植え歌が聞こえたのでやる気が出た」「まっすぐ植えられて楽しかった」「地域の人と一緒で楽しかった」、また「今年で最後なので感謝の気持ちを込めて植えた」「最後なので悲しいけれど頑張った」と感想を述べていました。

粟田小学校は令和7年度から近隣の小学校に統合されるため、25年ほど前から総合的な学習の時間としておこなわれているこの交流田植も今年度で最後となります。

これから児童は登下校時に手植えした苗を見守りながら、秋には稲刈りを行い、収穫した米は地域の方々へ贈られる予定です。

広島修道大学での施策説明~ニッポンフードシフト~

- 撮影場所:広島県広島市

- 撮影日:令和6年5月21日

令和6年5月21日(火曜日)、中国四国農政局広島県拠点では、広島修道大学において、商学部2~4年次生(約130名)を対象とする講義に参加し、農林水産省が展開する食と農のつながりの深化に着目した国民運動「食から日本を考える。ニッポンフードシフト」の冊子を配布し説明を行いました。

商学部では、商品やサービスが生産者から流通・販売を通じて消費者に至るまでの取引を中心に学ばれており、教材として配付した47都道府県の大学生などの若者たちが農林水産業の現場を訪問し、実情に触れ、日本の「食」の未来をまとめた冊子「ニッポンは、ずっとおいしいか?」についても熱心に目を通されていました。

担当する細野非常勤講師(広島大学教授)から、配布した冊子の中から日本の「食」と「農」が抱える課題や未来をより深く考えるよう課題も提示されるなど、今後において食に関する行動変容が期待できる意義ある講義となりました。

【関連URL】<ニッポンフードシフト公式サイト>

https://nippon-food-shift.maff.go.jp/

「びんご農業女子会」との意見交換

- 撮影場所:広島県福山市

- 撮影日:令和6年5月20日

中国四国農政局広島県拠点は令和6年5月20日(月曜日)、農林水産省の事業を活用して活動の輪を広げている「びんご農業女子会」を訪ね、意見交換を行いました。

広島県拠点から農業における女性の活躍推進について情報提供、同会から令和6年度の活動方針について説明を受けました。その後、西本代表ほか5名の女性農業者から広島県拠点職員に、鳥獣害対策や外国人労働者の雇用問題など地域農業が直面する多岐にわたる課題について貴重な意見を頂戴しました。

広島県拠点では、今後も女性農業者をサポートしていきます。

頑張れ!「びんご農業女子会」

【関連URL】びんご農業女子会の活動状況(外部リンク)

事例集 (myfarm.co.jp) (補助金事例集・株式会社マイファーム:P15をご覧ください)

次代の期待の星「コウヨウザン」~産学官連携による共同研究~

- 撮影場所:広島県三次市

- 撮影日:令和6年5月17日

広島県は面積の約7割を森林が占めており、戦後に建材生産を目的に造林されたスギやヒノキなどの人工林の多くが樹齢50年を超え、半数以上の樹木が伐採適期を迎えています。

広島県立総合技術研究所林業技術センターでは、伐採後の造林樹種の選定にあたり早期に成長する樹種として、ヒノキ科の針葉樹「コウヨウザン」に注目し、2008年から関係団体、企業や大学と連携し、造林や建材としての可能性を探るための調査・研究を開始しました。

中国・台湾を原産とする「コウヨウザン」は、樹齢20年~30年で主伐採が行え、ヒノキに匹敵する強度を有するほか、伐採後の切り株に萌芽が自然に生えるなど再造林に係る手間やコスト低減が期待できます。

現在は、苗木の育種・材質の評価・植栽適地の判定を行う研究段階にあり、同センターの涌嶋(わくしま)次長は、「今後の課題として、造林技術の確立や芽を食べる野ウサギによる被害対策などがありますが、成長が早くヒノキ並みの強度で低コスト化が見込める「コウヨウザン」は、大変魅力的な造林樹種です。」と豊かな将来性について語ってくださいました。

「水稲栽培における鶏ふん堆肥の有効活用に向けた共同研究」について意見交換

- 撮影場所:広島県三原市

- 撮影日:令和6年5月16日

令和6年5月16日(木曜日)、中国四国農政局は、広島大学及びJA全農ひろしまと「水稲栽培における鶏ふん堆肥の有効活用に向けた共同研究」について意見交換を行いました。

意見交換では、広島大学の長岡准教授及びJA全農ひろしま営農資材部片島次長ほか5名の方と、共同研究3年目となる令和6年度の研究計画や令和7年以降の鶏ふん堆肥の利用拡大、環境負荷低減の取組の「見える化」等について議論を交わしました。

なお、上記研究は全農チャレンジファーム広島・三原農場のほ場で、1アール毎に12区画に分け、鶏ふん堆肥の施用量を変えて生育や収量への影響等を検証することとなっています。

福山地域集落法人連絡協議会研修会に講師として参加

- 撮影場所:広島県神石高原町

- 撮影日:令和6年5月13日

令和6年5月13日(月曜日)、神石高原町役場1階大会議室にて、福山市、府中市及び神石高原町の26の集落法人が加入する「福山地域集落法人連絡協議会総会」が開かれ、関係機関を含め約50名の参加がありました。

当該総会終了後に行われた上記総会参加者を対象とした研修会において、県地方機関と広島県拠点から施策について説明し、広島県拠点からは、令和6年産に向けた水田農業の取組方針、食料・農業・農村基本法の見直し、みどりの食料システム戦略等について説明しました。

参加した集落法人代表からは、今後の施策や方向性等について活発な意見・質問が多数あり、農業施策への理解度が高まることが期待される研修会となりました。

「アイガモロボ」による抑草作業の実証試験

- 撮影場所:広島県三次市

- 撮影日:令和6年5月10日

令和6年5月10日(金曜日)、三次市の水田において、農研機構西日本農業研究センターと農機具メーカー等が共同研究している水田用自動抑草ロボット「アイガモロボ」の今年度の実証試験が始まりました。

今年度のアイガモロボは、従来型に対して軽量化や攪拌方式をスクリュー型からブラシ型に改良し、新型と従来型を用いたほ場の、雑草の量や水稲の収穫量などの比較を行うこととしています。広島県内では三次市のほか3市町5カ所で実証試験が行われる予定です。

水田を提供した農業者は、「現在、有機JAS認定を取得するための準備を行っており、「アイガモロボ」を活用することで、農作業の効率化と環境にやさしい農業を進めることに期待が持てる。」と話されていました。

(参考)

アイガモロボは、太陽光を動力源とし、専用アプリによる航行ルートの自動作成と、全地球測位システム(GPS)の併用により水田内を自動走行するスマート農機としての機能に加え、走行時には水中を攪拌(かくはん)し、地表面の泥を巻き上げ、地表面の光を低減させ雑草の成長を抑制するとともに、沈殿した泥が雑草種子を埋没させることで雑草の発生量を抑制するなどの効果を狙っています。

4月

「令和6年度経営所得安定対策等説明会」を開催

- 撮影場所:広島県広島市

- 撮影日:令和6年4月25日

令和6年4月25日(木曜日)、広島県拠点は広島県農業再生協議会と共催で、地域農業再生協議会等の担当者を対象に「令和6年度経営所得安定対策等説明会」を開催しました。

冒頭、広島県農林水産局農業経営発展課 出原(いずはら)課長と当拠点関地方参事官があいさつを行い、関地方参事官は「本対策を円滑に実施するためには地域協議会の皆さんの協力が不可欠」と関係機関による連携強化の重要性を呼びかけました。

続いて、県農業再生協議会、県農業共済組合及び農政局の各担当から、経営所得安定対策等の概要及び手続の電子化、水田活用の直接支払交付金の見直し、産地交付金、農業保険制度などについて説明を行いました。

参加者からは、水田活用の直接支払交付金に関する交付対象水田や収穫量の確認方法など実務の具体的な質問等が多く寄せられました。

年度当初に関係機関が一堂に会すことにより、情報共有と意見交換を図ることができた意義ある説明会となりました。

【関連URL】中国四国農政局ホームページ(農業生産ページ)

https://www.maff.go.jp/chushi/sesaku/seisan/index.html

「令和6年度施設外就労支援(農福連携推進)事業に係る打合せ」に出席

- 撮影場所:広島県広島市

- 撮影日:令和6年4月19日

令和6年4月19日(金曜日)、中国四国農政局広島県拠点は、矯正施設出所後の就労支援を目的とし、「令和6年度施設外就労支援(農福連携推進)事業に係る打合せ」に出席しました。

打合せには、法務省広島矯正管区、東広島市、一般財団法人広島県森林整備・農業振興財団が出席し、令和5年度における取組報告が行われました。

当拠点の尾田総括農政推進官が、中国四国農政局ホームページでの農福連携に係る掲載状況を報告し、「今後も施設外就労支援(農福連携推進)の推進のためには、周知することが重要である。今後も情報発信を継続する。」と伝えました。

関係機関の情報共有と意思疎通を図ることができ、今年度の事業の推進に向けて意義ある打合せとなりました。

広島大学での施策説明~ニッポンフードシフト~

- 撮影場所:広島県東広島市

- 撮影日:令和6年4月17日

令和6年4月17日(水曜日)、中国四国農政局広島県拠点では、広島大学の東広島キャンパスにおいて、生物生産学部の1年生(約100名)を対象とする講義に参加し、農林水産省が展開する食と農のつながりの深化に着目した国民運動「食から日本を考える。ニッポンフードシフト」の講義を行いました。

教材に47都道府県の大学生などの若者たちが農林水産業の現場を訪問し、実情に触れ、日本の「食」の未来をまとめた冊子「ニッポンは、ずっとおいしいか?」を活用したこともあり、説明後も熱心に冊子に目を通されていました。

【補足】

冊子「ニッポンは、ずっとおいしいか?」は、未来を担う若者たちを重点的なターゲットとし、全国47都道府県の地方新聞49紙及び日本経済新聞と連携して掲載された記事広告を冊子にまとめたものです。

【関連URL】<ニッポンフードシフト公式サイト>

https://nippon-food-shift.maff.go.jp/

お問合せ先

広島県拠点

代表:082-228-5840