フォトレポート(令和6年)

12月

令和6年度市町村農業委員・農地利用最適化推進委員研修会(岡山県)に出席

- 撮影場所:岡山県吉備中央町

- 撮影日:令和6年12月19日

令和6年12月19日(木曜日)、一般社団法人岡山県農業会議主催の「令和6年度市町村農業委員・農地利用最適化推進委員研修会」が岡山県吉備中央町で開催され、中国四国農政局仙台局長が講師として出席しました。

研修会には、岡山県内の農業委員・農地利用最適化推進委員等約500名が参加し、中国四国農政局仙台局長が食料・農業・農村基本法の改正について講演を行ったほか、岡山県の担当者による農地の集積・集約化に向けた今後の取組(農業委員・推進委員に期待される役割)に関する説明、岡山県農林漁業担い手育成財団(農地中間管理機構)による農地中間管理事業に関する説明が行われました。

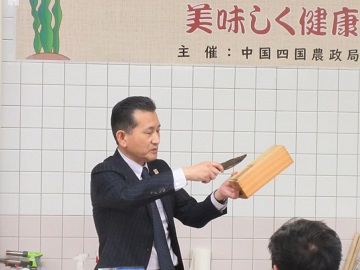

第8回全国豆腐品評会中国四国地区大会中国四国農政局長賞表彰式の開催

- 撮影場所:岡山県岡山市

- 撮影日:令和6年12月16日

12月16日、中国四国農政局局長室において、第8回全国豆腐品評会中国四国地区大会中国四国農政局長賞表彰式を行いました。同品評会は、一般財団法人全国豆腐連合会が主催して2015年から開催されており、豆腐業界の振興発展、豆腐市場の拡大及び豆腐製造事業者の研鑽等を目的としています。

本表彰では、令和6年6月30日に開催された中国四国地区大会で最優秀賞に選ばれた「平田木綿」の出品者である有限会社田中豆富店に対して中国四国農政局長賞が授与されました。

【関連URL】

中国四国農政局長賞授賞式が開催されました!(四国豆腐連合会ホームページ)

https://www.yon-to-ren.jp/cont1/126.html

「消費者団体等との意見交換会」(徳島県)を開催

- 撮影場所:徳島県徳島市

- 撮影日:令和6年12月16日

令和6年12月16日(月曜日)、中国四国農政局は中国四国農政局徳島県拠点において、「食品アクセス」をテーマに消費者団体等6名、フードバンク活動団体1名及びこども食堂実施団体1名との意見交換会を開催しました。

まず、中国四国農政局から食品アクセスをめぐる情勢を説明し、次にフードバンク活動団体からフードドライブや越年支援等の活動の内容、こども食堂実施団体から支援者への想いや、ネットワークの拡大に向けた取組について紹介をいただきました。

参加者からは、賞味期限切れや間近の食品の取扱い、こども食堂等への食育の必要性、食品アクセス等各種情報の消費者への周知の重要性等について、様々な意見や質問が交わされました。

フードバンク運営に係る課題やこども食堂の開設、継続への支援体制など食品アクセスについて理解を深められる良い機会になりました。

「第4回愛媛の食農の未来とイノベーションシンポジウム2024」を開催

- 撮影場所:愛媛県松山市

- 撮影日:令和6年12月14日

中国四国農政局は、令和6年12月14日、包括的連携協定を締結している愛媛大学と共催で、「第4回愛媛の食農の未来とイノベーションシンポジウム2024」を対面及びオンラインで開催し、高校生、大学生、教育関係者など約50名が参加しました。

当シンポジウムは、次代を担う世代や保護者の皆様に、食と農への関心と理解を深めていただくことを目的としています。第4回となる本年度は、「食料生産と環境との調和」をテーマとして、まず、当局の田中次長と愛媛大学の和田教授が特別講演を行いました。

続いて行われた、「農業と環境を支える若者たち-多様な活動と今後の発展性-」と題したパネルディスカッションでは、パネラーの愛媛県内高校生、愛媛大学大学生及び中国四国農政局若手職員が、現在の活動状況と将来の夢や希望を語りました。

参加者からは、講演者やパネラーへの質問が活発に行われ、持続可能な農業の広がりが期待されるシンポジウムとなりました。

【関連URL】

「第4回愛媛の食農の未来とイノベーション シンポジウム2024」の開催について(プレスリリース)

https://www.maff.go.jp/chushi/press/kikaku/241122_1.html

パネラーによる取組紹介

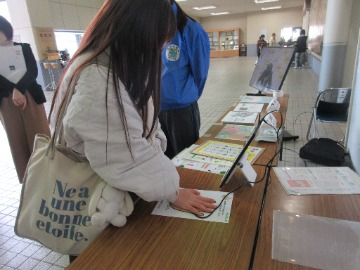

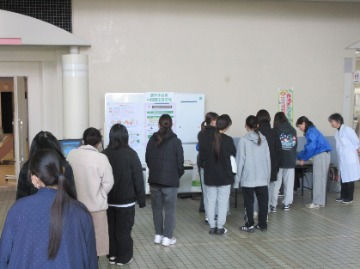

香川短期大学で「ベジチェック®体験会」開催

- 撮影場所:香川県宇多津町

- 撮影日:令和6年12月10日

令和6年12月10日、中国四国農政局は、香川短期大学との連携の取組として、野菜摂取レベルを測定する機械『ベジチェック』の体験会を実施しました。

体験会では、約100名の学生等が参加し、野菜の摂取レベルを測定し可視化するとともに、学生食堂の『野菜の小鉢引換券』を配布することにより、野菜の積極的な摂取を促し、自身の食生活について見直してもらう機会となりました。

参加した多くの学生から、「こういう機会は食生活を見直す上で大切だと思った。」「野菜の摂取量を増やそうと思った。」といった感想が寄せられました。

また、有機農産物や地場農産物をPRするチラシを配布するなど、有機農産物や野菜の摂取を呼び掛ける良い機会となりました。

「第5回おかやま有機農業フェア」の開催

- 撮影場所:岡山県岡山市

- 撮影日:令和6年12月7日

岡山有機農業フェア実行委員会(岡山県農業協同組合中央会、岡山県、中国四国農政局)は、令和6年12月7日(土曜日)にJR岡山駅エキチカひろばにおいて、「第5回おかやま有機農業フェア」を開催しました。

本取組は、岡山県における環境に配慮した持続可能な農業の実現に向けて、消費者をはじめ、流通事業者、小売事業者、飲食店等の皆様の有機農業への関心を高め、有機農産物等の需要と消費拡大を図ることを目的としています。

当日は、岡山県内の生産者がお米や野菜などの有機農産物を販売したほか、先着300名への玄米の配付、有機農業のPR展示、「ベジチェック」を使った野菜摂取レベルの測定体験等を行いました。

フェアは、岡山県マスコットの「ももっち」によるじゃんけん大会などにより、大いに盛り上りました。

【関連URL】

第5回おかやま有機農業フェアの開催について(プレスリリース)

https://www.maff.go.jp/chushi/press/kikaku/241121_1.html

有機農業推進PRプロジェクト

https://www.maff.go.jp/chushi/sesaku/kihon/yukinogyo_project.html

岡山県立大学との連携活動

- 撮影場所:岡山県総社市

- 撮影日:令和6年12月3日

令和6年12月3日、中国四国農政局は、岡山県立大学が取り組む幼児向け食育プログラムの実践に合わせて、学生会館前で、野菜摂取レベルを測定する機械『ベジチェック』による、野菜の摂取レベルの測定会を岡山県立大学と連携して実施しました。

食育プログラムの実践では、保育園児14名が来校し、5つのグループに分かれて、輪切りにした野菜をスタンプにしたり、野菜に関する絵本の読み聞かせや野菜の塗り絵等の活動をしました。

『ベジチェック』による測定会では、約50名の学生等が野菜の摂取レベルを測定し、野菜の積極的な摂取も含め、自身の食生活について意識してもらえる機会となりました。

参加した学生からは「今日は野菜を買って帰ろうと思った。」「1種類だけでなく、様々な種類の野菜を食べたいと思いました。」「具体的な数値で示してくれることで、もっと意識して野菜を摂取しようと思えました!」などの感想が寄せられました

農政局フェアおかやまいいもの探訪~2024冬~in岡山髙島屋を開催

- 撮影場所:岡山県岡山市

- 撮影日:令和6年11月28日~12月2日

中国四国農政局は、令和6年11月28日から12月2日に岡山髙島屋において、「農政局フェアおかやまいいもの探訪~2024冬~」を開催しました。

フェアでは、「食と環境の調和から始まる 未来への創造」をテーマに、食育、みどりの食料システム戦略、輸出促進などの施策のPR展示、関連する岡山県の実践事例等を紹介するとともに、有機農産物、ジビエ加工品等の販売を行い、多くの方にご来場いただきました。

また、フェア期間中に、野菜摂取量推定機「ベジチェック」を体験していただき、野菜摂取の必要性を知っていただきました。

【関連URL】

農政局フェアおかやまいいもの探訪~2024冬~in岡山髙島屋の開催について(プレスリリース)

https://www.maff.go.jp/chushi/press/kikaku/240605.html

11月

「令和6年度農林水産祭むらづくり部門中国四国農政局表彰式」を開催

- 撮影場所:岡山県岡山市

- 撮影日:令和6年11月28日

中国四国農政局は、11月28日(木曜日)、岡山市北区のピュアリティまきびにおいて「令和6年度農林水産祭むらづくり部門中国四国農政局表彰式」を開催しました。

農林水産祭むらづくり部門の表彰は、むらづくり活動の全国的な展開を助長し、地域の連帯感の醸成及びコミュニティ機能の強化を図り、農林漁業及び農山漁村の健全な発展に資することを目的として、昭和54年度に設けられました。

毎年、農林水産業の振興・生活環境の改善・地域文化の継承等に地域ぐるみで取り組まれている団体の表彰を実施しています。

表彰式では、農林水産大臣賞を受賞した島根県安来市の「えーひだカンパニー株式会社」、岡山県高梁市の「農事組合法人西山維進会」、愛媛県今治市の「有限会社こんぱら」に対し、中国四国農政局むらづくり審査会主査の駄田井久岡山大学院准教授の講評の後、仙台光仁中国四国農政局長から表彰状等の授与が行われ、その後意見交換会が行われました。

【関連URL】令和6年度農林水産祭(むらづくり部門)の受賞団体

https://www.maff.go.jp/chushi/kyoku/muradukuri/r6mura.html

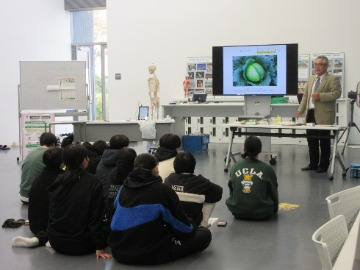

環太平洋大学との連携講義

- 撮影場所:岡山県岡山市

- 撮影日:令和6年11月27日

令和6年11月27日、中国四国農政局は環太平洋大学との連携講義として、学生25名を対象に手のひらのカロテノイド量を測定することで推定野菜摂取量を可視化する機械『ベジチェック』の体験会を実施しました。

体験に先立ち、消費・安全部の菅井管理官から、キャベツを例に取り上げ、野菜にはさまざまな栄養素が含まれているため積極的に摂取してほしいと呼びかけました。また、ニッポンフードシフトや有機JASマーク、国産野菜について、今後食材を選ぶ際の目安にしてほしいと実際の野菜のパッケージ等を紹介して説明しました。

その後、『ベジチェック』の体験を実施し、学生たちがお互いの測定結果を見て感想を述べ合うなど、野菜の積極的な消費について意識してもらえる機会となりました。

参加した学生からは「今自分がどのくらい野菜摂取ができているか分からなかったので知ることが出来て良かった。」「手をかざすだけで野菜が取れているか調べることができてよかった。」「(野菜の摂取量が)少し少ないと思ったのでもっと取れるようにしたいと思いました。」などの感想が寄せられました。

「消費者団体等との意見交換会」(山口県)を開催

- 撮影場所:山口県山口市

- 撮影日:令和6年11月25日

令和6年11月25日(月曜日)、中国四国農政局は山口地方合同庁舎において、「食品アクセス」をテーマに消費者団体等7名、地域活動団体2名及びフードバンク1名との意見交換会を開催しました。

まず、中国四国農政局から食品アクセスをめぐる情勢を説明し、次に地域活動団体から地域拠点を核にした移動販売、地域食堂など地域の未来をプロデュースした取組や、フードバンクから県内全域で関係者と連携した食品ロス削減、こども宅食などの活動を紹介いただきました。

参加者からは、こども食堂等に向けた備蓄米支援や身近に迫っている高齢化問題、行政・企業・団体等が横展開しやすい環境づくりなどについて、意見や質問が交わされました。

移動販売により地域住民の安心感等につながった話や、フードバンク運営に係る課題等、食品アクセスについて理解を深められる良い機会になりました。

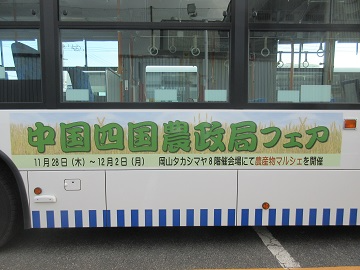

農政局イベントのPRバスが運行

- 撮影場所:岡山県岡山市

- 撮影日:令和6年11月5日

11月28日から開催される「農政局フェア」と12月7日に開催される「おかやま有機農業フェア」をPRするため、11月6日から車体に広告を施した路線バスが岡山市内を走っています。(運行は12月7日まで)

「農政局フェア」では、農林水産省の様々な施策のPRや岡山県内の農産物・加工品の販売を行います。

また、「おかやま有機農業フェア」では、環境に配慮した持続可能な農業の実現に向けて、有機農業に関心を持っていただけるよう、有機農業のPRや生産者による有機農産物の販売を行います。

多くの方がこのバスをご覧になり、フェアにご来場いただくことを期待しています。

※農政局フェアは岡山タカシマヤ8階催会場、有機農業フェアはJR岡山駅エキチカ広場で開催

【関連URL】

有機農業推進PRプロジェクト

https://www.maff.go.jp/chushi/sesaku/kihon/yukinogyo_project.html

PRバスの路線図(PDF : 1,027KB)(※PRバスは1台のみ)

【バス動画】 ![]()

PRバスが走行している様子

くらしき作陽大学との連携講義

- 撮影場所:岡山県倉敷市

- 撮影日:令和6年11月1日

令和6年11月1日、中国四国農政局は、くらしき作陽大学現代食文化学科の学生等31名を対象に連携講義を行いました。

講義では、日本の食料・農業における課題や現状を紹介した後、みどりの食料システム戦略や有機農業など、環境に配慮した持続可能な食料システムの重要性について説明しました。また、エシカル消費や食品ロスの削減など、消費者としてできる身近な取組を提案しました。

講義の後半ではジャガイモの食中毒を例に、食中毒予防の大切さを説明しました。

参加した学生からは「有機農産物を見つけたら購入したい。いつか自分が教える立場となり、有機農産物について教えてあげたいと思った。」「じゃがいもの育て方次第でも、食中毒になる可能性があり、土寄せをすることの大切さを知ることができた。」などの感想が寄せられました。

10月

令和7園芸年度 高知県園芸品販売拡大推進大会に出席

- 撮影場所:高知県高知市

- 撮影日:令和6年10月24日

令和6年10月24日、高知県にて開催された「令和7園芸年度 高知県園芸品販売拡大推進大会」に、中国四国農政局長及び高知県拠点から地方参事官が来賓として出席し、中国四国農政局長が祝辞を述べました。

本大会は、新園芸年度の始まりにあたり、生産者・高知県・JAグループ高知と取引会社が一堂に会し、出荷・販売の取り組みを共有・確認し、高知県における一層の園芸振興を目指すことを目的としており、令和7園芸年度の出荷販売対策及び園芸振興施策が発表されたほか、多年にわたり高知県産園芸品の振興に尽力した者に対して感謝状が贈呈されました。

注:園芸年度とは9月から翌8月の1年間

岡山県立大学との連携講義

- 撮影場所:岡山県総社市

- 撮影日:令和6年10月17日

令和6年10月17日、中国四国農政局は岡山県立大学との連携授業として、子ども学科の学生等28名を対象に講義を行いました。

講義では、日本の食料・農業における課題や現状についてグラフ等を用いて具体的に説明した後、みどりの食料システム戦略や有機農業など環境に配慮した、持続可能な食料システムの構築が重要であることを説明しました。また、エシカル消費や食品ロスの削減など、消費者としてできることを提案し、身近な取組でも持続可能な食料システム構築のサポートができることを説明しました。

講義の後半では食育をテーマに食育ピクトグラムや食育の具体的な取組等を紹介し、食育の大切さについて関心をもってもらえる講義となりました。

参加した学生からは「有機農産物は高価なイメージがあったが、今回講義を聞いて少し高くても有機農産物を買ってみようと思った。」「食育の重要性について改めて考えさせられた。保育者を目指す立場として、良い食育ができるよう意識していきたいと思った。」などの感想が寄せられました。

見て、触って、感じた3日間 ~せとうちマルシェ2024~

- 撮影場所:香川県坂出市

- 撮影日:令和6年10月12日~14日

中国四国農政局は、瀬戸中央自動車道与島パーキングエリアにおいて、本州四国連絡高速道路株式会社が主催する「せとうちマルシェ2024」に参加しました。

農政局政策PRブースを設置し、「農福連携」や「農泊の推進」、「みどりの食料システム戦略」、「ジビエの利用拡大」に関するパネル展示やパンフレットの配布を行い、中国四国農政局が取り組む政策について情報発信しました。また、「シカの角や毛皮に触れられるコーナー」や「鳥獣的当てゲーム」の体験ツールを利用して、子供たちにも興味を持ってもらうことができ、特に鳥獣的当てゲームは子供から大人まで大当たりが続出し大盛況な3日間でした。農政局関連販売ブースでは、事業者がノウフクJAS※商品や地場農産物を活用した商品、ジビエペットフードを販売して消費拡大につなげました。

せとうちマルシェは、連日晴天に恵まれ、親子連れなどたくさんの方々に農政局の取組をPRする場となりました。

農政局ブース来場者数(3日間):約1500人

※ノウフクJASとは、障害者が生産行程に携わった食品及び観賞用の植物の農林規格です。

【関連URL】

中国四国農政局は、瀬戸中央自動車道与島パーキングエリアで開催される「せとうちマルシェ2024」に参加します(プレスリリース)

https://www.maff.go.jp/chushi/press/tosi_noson/240913.html

ノウフクJAS(農林水産省ホームページ)

https://www.maff.go.jp/j/nousin/kouryu/noufuku/noufuku_jas.html

「消費者団体等との意見交換会」(広島県)を開催

- 撮影場所:広島県広島市

- 撮影日:令和6年10月11日

令和6年10月11日(金曜日)、中国四国農政局は広島合同庁舎において、「食品アクセス」をテーマに消費者団体等8名、フードバンク1名及びこども食堂2名との意見交換会を開催しました。

まず、中国四国農政局から食品アクセスをめぐる情勢を説明し、次にフードバンクから食品ロス削減の取組と生活に困っている方たちへの支援の状況、また、こども食堂から開催状況や活動の成果、課題など、わかりやすく紹介いただきました。

参加者からは、フードバンク、こども食堂の努力に頭が下がる、食料配達費用をフードバンク等へ補助する対策が必要、誰でも行けるこども食堂はどれくらいあるのかなど、質問や意見が活発に交わされました。

広島県では、フードバンク、こども食堂と既に交流のある団体等が多く、さらなる活動の広がりが期待される良い機会になりました。

9月

「消費者団体等との意見交換会」(愛媛県)を開催

- 撮影場所:愛媛県松山市

- 撮影日:令和6年9月27日

令和6年9月27日(金曜日)、中国四国農政局は松山地方合同庁舎において、「食品アクセス」をテーマに消費者団体等5名、フードバンク1名及び地方公共団体2名との意見交換会を開催しました。

まず、農林水産省消費・安全局から食品アクセスをめぐる情勢の説明があり、次にフードバンクから経済的困窮者等への支援状況、並びに地方公共団体から過疎地域の買物困難者支援等の取組について紹介いただきました。

参加者からは、こども食堂への支援等、食品アクセス問題についてまだまだ知らないことが多いことに気づき、消費者として何ができるのか、どう協力すればいいかといった質問や意見が交わされました。

生活困窮者の支援に取り組む団体、行政等関係者の活動や課題を理解し、各々の立場でできることを考える良い機会になりました。

「フラッグシップ輸出産地」認定証授与式を香川県、徳島県及び愛媛県において開催

- 撮影場所:香川県高松市、徳島県徳島市、愛媛県松山市

- 撮影日:令和6年9月13日、9月17日、9月25日

令和6年9月13日(金曜日)に中国四国農政局香川県拠点、9月17日(火曜日)に中国四国農政局徳島県拠点、9月25日(水曜日)に中国四国農政局愛媛県拠点にて「フラッグシップ輸出産地」に選定された産地への認定証の授与式を開催しました。

「フラッグシップ輸出産地」は、農畜産物を輸出している産地のうち、海外の規制やニーズに対応して継続的に輸出に取り組み、輸出取組の手本となる産地を農林水産大臣が認定する制度です。全国で42産地、うち中国四国管内からは下記の5産地が選定されました。

香川県拠点と徳島県拠点での認定証授与式では仙台中国四国農政局長から、愛媛県拠点での認定証授与式では古賀中国四国農政局次長から、認定産地へ認定証が手渡され、授与後は、出席いただいた認定産地の皆様から今後の取組や展望、課題などをお聞きするなどの意見交換を行いました。

【今回認定された管内のフラッグシップ輸出産地】

- 高松盆栽輸出振興会(盆栽)

https://www.maff.go.jp/chushi/press/ke_zigyo/attach/pdf/240809-2.pdf(PDF:444KB) - 徳島阿波尾鶏ブランド確立対策協議会(鶏肉)

https://www.maff.go.jp/chushi/press/ke_zigyo/attach/pdf/240809-4.pdf(PDF:532KB) - 株式会社農家ソムリエーず(かんしょ)

https://www.maff.go.jp/chushi/press/ke_zigyo/attach/pdf/240809-5.pdf(PDF:485KB) - 赤石五葉松輸出振興組合(盆栽)

https://www.maff.go.jp/chushi/press/ke_zigyo/attach/pdf/240809-1.pdf(PDF:497KB) - えひめ愛フード推進機構(かんきつ)

https://www.maff.go.jp/chushi/press/ke_zigyo/attach/pdf/240809-3.pdf(PDF:592KB)

<香川県>

<徳島県>

株式会社農家ソムリエーず 藤原代表取締役(前列左から2番目)

<愛媛県>

えひめ愛フード振興機構 梶村事務局長(前列左から2番目)

岡山県立大学との連携講義

- 撮影場所:岡山県総社市

- 撮影日:令和6年9月19日

令和6年9月19日、中国四国農政局は岡山県立大学で開講された「フードビジネス学」において「持続可能な食料システム戦略」と題し、栄養学科の学生と他大学の学生や社会人を対象に講義を行いました。

講義では、地球温暖化や化学肥料の輸入への依存など日本の食料事情や農業生産が抱える問題を踏まえ、みどりの食料システム戦略や有機農業について理解を深めてもらった後、持続可能な食料システムの構築が重要であることを説明しました。最後に、持続可能な食料システムのために自ら実践できることとして、エシカル消費や食品ロス削減等の取組について提案しました。

講義を受けた受講者からは「日本の農業の課題や持続可能な食料システムについて具体的な話を聞くことができ興味を持った。」「有機農業の推進や日本の農業を守るために、多少価格が高くても有機野菜を購入してみようと考えた。」「食品ロスの削減として、野菜の皮や芯を活用したレシピの開発をしてみたい。」などの感想があり、持続可能な食料システムの取組に関心をもってもらえる講義となりました。

鳥取県の食品製造事業者との意見交換

- 撮影場所:鳥取県八頭町、国府町

- 撮影日:令和6年9月11日、12日

令和6年9月11日(水曜日)、12日(木曜日)、中国四国農政局長が(有)ひよこカンパニーと(株)兎ッ兎ワイナリーへ訪問しました。

(有)ひよこカンパニーは、平飼いによる鶏の自然飼育にこだわり、自社ブランド「天美卵(てんびらん)」の通販事業、食品製造業を中心として6次産業化・地域活性化に取り組んでいます。

(株)兎ッ兎ワイナリーは、鳥取市国府町の自然を活かし、環境に配慮したぶどう栽培・ワイン醸造を行っており、マルシェや地域学校への訪問授業等、多様な事業展開を行っています。

上記2社と地域活性化に繋がる取組、気候変動の影響、資材高騰状況等についてそれぞれ意見交換を行いました。

(有)ひよこカンパニーの小原代表取締役からは今後の展望について、スイーツ等の製造に力を入れているので設備投資を行っていきたいとの話があったほか、

(株)兎ッ兎ワイナリー前岡代表取締役からは、今後、地域の異業種との協業による就労支援事業など地域活性化への熱い思いが語られました。

【関連URL】

(有)ひよこカンパニー

https://www.oenosato.com/resorts/

(株)兎ッ兎ワイナリー

https://www.tottowinery.com/

説明を受ける中国四国農政局長

第18回岡山県しんきん合同ビジネス交流会に参加しました

- 撮影場所:岡山県岡山市

- 撮影日:令和6年9月11日

中国四国農政局は、9月11日に岡山市北区のコンベックス岡山で開かれた第18回岡山県しんきん合同ビジネス交流会に相談機関として参加しました。

当交流会は、岡山県内7信用金庫、(公財)岡山県産業振興財団、(株)日本政策金融公庫の取引先を中心に、県内外の様々な業種の中小企業約400社が参加し、販路・仕入先開拓等の商談、経営課題解決や公的支援活用の相談などを行うものです。

中国四国農政局のブースには、農業生産者や食品加工業者、旅行業者などが訪れ、6次産業化への支援、ジビエ活用の現状、農泊などについての相談があり、説明及び資料提供等の対応を行いました。

フードバンク活動を体験しました!

- 撮影場所:岡山県津山市

- 撮影日:令和6年9月5日

令和6年9月5日(木曜日)、中国四国農政局はインターンシップ研修生とともにNPO法人オレンジハートを訪問し、フードバンク活動を体験した後、角野理事長から活動の背景や支援状況をお聞きしました。

オレンジハートは、食品ロス削減のため企業、農家から規格外や賞味期限が近い食品等を引き取り、子育て家庭や福祉施設等に届けています。さらに、家庭から寄付された食品や衣類などの生活用品も同様に届けるフード&ライフドライブに取り組んでいます。

伺った日は農家から届けられた多くのかぼちゃや冬瓜等があり、1個1個数え、箱詰めする作業や、食品の種類、賞味期限、重量を記帳し、賞味期限の年月ごとに仕分ける作業をスタッフの方と一緒に行いました。

角野理事長からは、子育て家庭の実情や支援の在り方、地域や行政等との連携活動の重要性について伺うことができ、継続した支援の必要性を感じた貴重な一日となりました。

8月

高知大学と鳴門教育大学による連携講義(WEB講義)

- 撮影場所:岡山県岡山市

- 撮影日:令和6年8月29日

中国四国農政局は、四国連携教職課程により開設された授業「持続可能な生活づくり」の講義として、鳴門教育大学及び高知大学の教育学部の学生13名を対象にWEB講義を行いました。

講義は3部構成で実施し、令和6年5月29日に成立した食料・農業・農村基本法改正法やみどりの食料システム戦略に関する説明を行ったのち、中国四国地域をめぐる農業情勢と持続可能な食を支えるために私たちができることについて考えました。

参加した学生からは、「てまえどりを実践してみたい。」、「計画的に購入し食品ロスを削減したい。」、「将来教員になった時には食育を通して今日学んだことを伝えていきたい。」といった感想がありました。また、講義後には講義内容を踏まえ、教員になったらどのような授業に取り組みたいかを発表し合うなど、これから食の未来を担っていく学生に理解を深めてもらえる講義になりました。

令和6年度中国四国農政局食育セミナー「行くぜっ!にっぽんの和食」~触れて、作って、食べて 塩の教室~を開催しました!

- 撮影場所:岡山県岡山市

- 撮影日:令和6年8月20日

中国四国農政局は、令和6年8月20日(火曜日)、こどもと保護者15組に、日本の食文化に欠かせない調味料の「塩」について、講演だけではなく体験を交えながら紹介し、我が国が誇る和食文化を身近に感じていただけるセミナーを開催しました。

初めに、中国四国農政局から食育に関する情報提供を行い、次に、伯方塩業株式会社より講師をお招きし、世界の塩や塩の大切さについての講演と、塩つくり体験や塩の食べ比べ、塩を入れた出汁の試飲などを行いました。

こどもたちは、濃い塩水を沸かして混ぜて、自分だけの塩つくりに挑戦し、「楽しかった」「塩がどろどろとかサラサラに変わっていくのが面白かった」などの感想がありました。

FM愛媛「For Your Nature Life」に出演

- 撮影場所:愛媛県松山市

- 撮影日:令和6年8月5日

令和6年8月5日(月曜日)、中国四国農政局長が、愛媛大学が提供するFM愛媛の番組「For Your Nature Life」の収録に臨みました。

番組では、愛媛大学と包括的連携協力協定を結んだ経緯、協定に基づき今後どのような取組を行っていくのか、特に今年度から新たに取り組むこととなった医農融合公衆衛生学環との連携に対する期待などについて語りました。収録は、農政局長のプロフィールや農政局の仕事などにも話が及び、和やかな形で行われました。

収録された番組は8月18日、25日、9月1日(いずれも日曜日)9時30分~9時50分の3週にわたって放送される予定です。

(手前はパーソナリティーの吉見氏、奥は治多医農融合公衆衛生学環長)

「生物多様性の大切さと環境を守る取組を養蜂体験を通じて学ぶ」を開催

- 撮影場所:岡山県岡山市

- 撮影日:令和6年8月3日

中国四国農政局は、8⽉3⽇(ハチミツの日)、岡山駅前の商業ビル屋上で都市養蜂に取り組む「おかやまミツバチプロジェクト」及び創志学園高等学校と共催で「生物多様性の大切さと環境を守る取組を養蜂体験を通じて学ぶ」をテーマに体験学習を開催しました。

当体験学習は、おかやまミツバチプロジェクトが進める「都市養蜂を通じて自然環境との繋がりを考え、岡山を花と緑があふれる街にする取組」、農林水産省の「環境に配慮した農業等の取組」を小学生に知ってもらい、今後の消費行動を環境にやさしいものにしていくきっかけとなることを目的としており、岡山市内の小学生21名と保護者16名及びおかやまミツバチプロジェクトのサポーター10名程度が参加しました。

参加者は、農業や農村の役割・環境に配慮した取組及びミツバチの生態の説明を熱心に聞かれていました。蜂蜜の試食をした後の養蜂体験では、屋上の養蜂場でミツバチが周りを飛び交う中、ミツバチの様子や巣箱を見学しました。

【関連URL】

「生物多様性の大切さと環境を守る取組を養蜂体験を通じて学ぶ」の開催について(プレスリリース)

https://www.maff.go.jp/chushi/press/kikaku/240710_28.html

おかやまミツバチプロジェクト桃太郎ハニーラボホームページ

https://www.okayama-mitsubachi.com/

7月

フードレスキューの取組

- 撮影場所:岡山県総社市ほか

- 撮影日:令和6年7月30日

特定非営利活動法人ジャパンハーベスト(代表 成田賢一氏)は、スーパー、ホテルなど食品関連事業者から寄付された食品を、支援を必要とする施設等に譲渡することで、食品ロス削減と食料支援の活動に取り組んでいます 。

この日は、冷蔵設備付きの専用車両で岡山県内の食料品スーパー4店舗を訪問し、あらかじめ取り置きされていた野菜や牛乳などの食品を受け取り、各家庭用に仕分けしたのち、福祉事務所及び保健福祉会館に持ち込みました。これらの食品は福祉事務所等を通じて、支援を必要としている子育て世帯などに渡されるとのことでした。

福祉事務所の担当者は、「食品を届けることを通じて、家庭状況などをうかがい知るきっかけづくりにもつながっている。本当にありがたい。」と、活動に対し大変感謝されていました。

また、同行された環太平洋大学小川教授を通じて、同大学の学生ボランティア活動も計画されているなど、地域が一体となった取組となっており、成田代表の「たべることはまもること。いのちを支える食を、必要とする人へ届けたい。」との想いが詰まった活動でした。

「第4回おかやま有機農業フェア」の開催

- 撮影場所:岡山県岡山市

- 撮影日:令和6年7月27日

岡山有機農業フェア実行委員会(岡山県農業協同組合中央会、岡山県、中国四国農政局)は、令和6年7月27日(土曜日)にJR岡山駅エキチカひろばにおいて、「第4回おかやま有機農業フェア」を開催しました。

本取組は、岡山県における環境に配慮した持続可能な農業の実現に向けて、消費者をはじめ、流通事業者、小売事業者、飲食店等の皆様の有機農業への関心を高め、有機農産物等の需要と消費拡大を図ることを目的としています。

当日は、岡山県内の6つの生産者が玄米や野菜など有機JASに認証された農産物を販売したほか、先着300名への有機JASに認証された玄米の配付、有機農業のPR展示、「ベジチェック」を使った推定野菜摂取量の測定体験等を行いました。

フェアは、用意された有機農産物が完売となるなど盛況のうちに終了しました。

【関連URL】

第4回おかやま有機農業フェアの開催について(プレスリリース)

https://www.maff.go.jp/chushi/press/kikaku/240710_29.html

有機農業推進PRプロジェクト

https://www.maff.go.jp/chushi/sesaku/kihon/yukinogyo_project.html

AIを使った弁当の発表会に参加

- 撮影場所:岡山県岡山市

- 撮影日:令和6年7月26日

岡山市の(株)アーチファームの育てる黄ニラやパクチーを使ったお弁当が販売されることになり、その完成発表会に参加しました。

黄ニラやパクチーは飲食店で食べるものというイメージが強く、お弁当で使われることが少なかったと(株)アーチファームの植田輝義さんは言います。今回、「たいき堂」(岡山市中区中井)とコラボすることで、お弁当の販売が実現しました。

お弁当の特徴は、メニュー開発にAI(チャットGPT)を使ったことです。

お弁当を作る工程でAIにメニューを尋ね、AIが提案した料理や調理法をベースにして完成させました。

今までメニュー開発に1カ月程度かかっていたものが1~2週間に短縮され、従業員の働き方改革にもつながるとのことです。

四国大学との連携授業

- 撮影場所:徳島県徳島市

- 撮影日:令和6年7月17日

中国四国農政局は、四国大学との連携授業として、令和6年7月17日(水曜日)、生活科学部健康栄養学科の学生57名を対象に講義を行いました。

講義では、日本の食料事情や農業情勢などを説明し、その後、みどりの食料システム戦略や有機農業の現状の理解を高めてもらいました。また、食料をめぐる身近な問題として、事例を交え食品ロスについて説明し、普段の生活で取り組める食育についても考えていただきました。

参加した学生からは、「農林水産省をはじめ持続可能な食育推進や食品ロス削減のために、身近な生活にたくさんの工夫がされていることが分かりました。」「第一次産業がどんどん減ってきているので自分が管理栄養士になった時には農業や漁業をしている方と協力して働いていきたいと思いました。」といった感想があり、講義内容、農林水産省に対して関心を持ってもらえる授業となりました。

被災地支援:岡山県笠岡市のため池にMAFF-SATを派遣し決壊を未然防止

- 撮影場所:岡山県笠岡市、岡山市

- 撮影日:令和6年7月2日、3日、10日

中国四国農政局では、被災した自治体支援のためMAFF-SAT※を派遣しています。

6月30日からの梅雨前線に伴う大雨により、岡山県笠岡市の藤曲池が決壊の恐れがあり、7月1日に周辺地域に避難指示が発令されました。

7月2日、笠岡市からの支援要請を受け、直ちに中国四国農政局は災害応急用ポンプと職員をMAFF-SATとして派遣しました。岡山県、ため池サポートセンター、笠岡市らと協力してポンプで排水作業を行いました。さらに、翌日にも別のため池での排水作業を実施しました。

これらの活動に対し、7月10日、笠岡市の栗尾典子市長が中国四国農政局を訪れ、仙台光仁農政局長へMAFF‐SAT派遣(延べ21名)への感謝の意を述べられました。

【関連URL】※MAFF-SAT(農林水産省サポート・アドバイス・チーム)~農林水産省の職員派遣による支援~

https://www.maff.go.jp/j/nousin/bousai/bousai_saigai/b_hukkyuu/attach/pdf/index-33.pdf

担当職員へのお礼(岡山市7月10日)

安田女子大学と農林水産省中国四国農政局は、食料・農業・農村に関する包括的連携協力協定の締結式を開催

- 撮影場所:広島県広島市

- 撮影日:令和6年7月5日

中国四国農政局と安田女子大学は、令和6年7月5日に食料・農業・農村に関わる分野における研究・教育活動に関し交流及び連携を推進するために包括的連携協力協定を締結しました。締結式は、広島市の安田女子大学において開催され、中国四国農政局の仙台局長と安田女子大学の瀬山学長が協定書に署名しました。

安田女子大学と農政局との間では、これまでも大学への講師派遣、インターンシップの受入を行っていましたが、今後は公共政策や農泊を通じた農村振興政策と観光政策の融合などの分野で更に連携を強めてまいります。

さらに、安田女子大学は来年4月に女子大学として日本初の理工学部の開設を予定(設置認可申請中)しており、生物科学科では次世代の「食」「資源」「環境」分野で活躍する実践力と創造力を身につけた人材を養成することとしています。当農政局としても安田女子大学が行う人材育成や、「食」「資源」「環境」に関する研究・技術開発を後押しし、食料安全保障の確保、環境と調和のとれた食料システムの確立、農業の持続的な発展及び農村の振興に寄与してまいります。

【関連URL】安田女子大学と農林水産省中国四国農政局は、食料・農業・農村に関する包括的連携協力協定を締結します(プレスリリース)

https://www.maff.go.jp/chushi/press/kikaku/240621.html

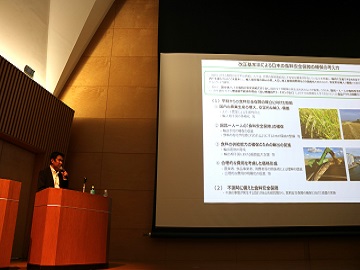

食料安全保障シンポジウムの開催

- 撮影場所:岡山県岡山市

- 撮影日:令和6年7月3日

中国四国農政局と岡山大学は、7月3日(水曜日)、岡山大学(岡山市)において「食料安全保障シンポジウム」を開催しました。このシンポジウムは岡山大学との連携協定に基づくものです。

本シンポジウムの前半では、農林水産省大臣官房参事官の基調講演、真庭市、岡山市でスマート農業等に取り組む生産者の事例報告、岡山大学研究者の研究紹介が行われ、後半のパネルディスカッションでは、食料安全保障の確保に寄与する、国内農業生産の拡大、食料の合理的な価格形成、物流について、生産者、小売事業者、消費者団体、農政局長の各パネリストが、それぞれの考えを述べました。

岡山大学の学生をはじめ約250名の参加者の皆様に、食料安全保障の重要性について理解を深めていただきました。

【関連URL】食料安全保障シンポジウムの開催について(プレスリリース)

https://www.maff.go.jp/chushi/press/kikaku/240614.html

6月

岡山県立大で「親子食育体験会」が開催されました

- 撮影場所:岡山県総社市

- 撮影日:令和6年6月29日

中国四国農政局は、6月29日に岡山県立大学で開催された「親子食育体験会」に参加しました。

当日は、岡山県立大学の子ども学科及び栄養学科の学生が主体となって企画・運営を行い、参加した小学生以下の子供を持つ親子5組が、学内の有機栽培のほ場で育てている野菜の観察やほ場の草抜きを行った後、目隠しをして野菜を当てる「野菜クイズ」などを通して、親子で食べ物について考える貴重な時間となりました。

参加した親子からは、「とても楽しかった」や「普段は野菜が苦手な子が初めて見たズッキーニを食べていて驚いた」などの感想が寄せられました。

また、中国四国農政局からは、有機農業の説明や有機JASマークの紹介を行いました。

「消費者団体等との意見交換会」(高知県)を開催

- 撮影場所:高知県高知市

- 撮影日:令和6年6月25日

令和6年6月25日(火曜日)、中国四国農政局は高知地方合同庁舎において、「食品ロス削減」をテーマに消費者団体5名、食品関連事業者2名との意見交換会を開催しました。

まず、中国四国農政局から食品ロス等をめぐる情勢を説明した後、食品関連事業者から食品ロス削減につながる取組を紹介いただきました。

参加者からは、高知の郷土料理である皿鉢(さわち)料理は、お刺身で残ったものを煮物にしたり、ひと手間かけて食べ切るように工夫したりしているからロスがない、フードドライブを行うと食料品が集まりすぎるといった意見や、スーパーの値引きと寄付つき商品の効果や恵方巻廃棄問題の現状、未利用魚を使った商品の販路拡大など質問や意見が交わされました。

スーパー、食品製造業者及び消費者の立場から、地域の食を守るため、食品ロス削減や地産地消等、各々できることをあらためて考える良い機会になりました。

農政局フェアおかやまいいもの探訪in岡山髙島屋を開催

- 撮影場所:岡山県岡山市

- 撮影日:令和6年6月21日~25日

中国四国農政局は、令和6年6月21日から25日に岡山髙島屋において、「農政局フェアおかやまいいもの探訪」を開催しました。

フェアでは、「食と環境の調和から始まる 未来への創造」をテーマに、みどりの食料システム戦略、輸出促進、食育などの施策のPR展示、関連する岡山県の実践事例等を紹介するとともに、有機農産物、ジビエ加工品等の販売を行いました。

また、フェア期間中約760名の方に、推定野菜摂取量を測定できる機器「ベジチェック」を体験していただき、野菜摂取の必要性を知っていただきました。

【関連URL】

農政局フェアおかやまいいもの探訪in岡山髙島屋の開催について(プレスリリース)

https://www.maff.go.jp/chushi/press/kikaku/240605.html

岡山髙島屋に懸垂幕を掲示~エシカル消費まずは有機農産物から~

- 撮影場所:岡山県岡山市

- 撮影日:令和6年6月19日

6月21日から始まる岡山髙島屋本館8階での「農政局フェア」に先んじて、6月19日から、本館正面に「エシカル消費まずは有機農産物から」と記した懸垂幕を掲示しています(掲示は25日まで)。

「エシカル消費」とは、人や社会、地域、環境に配慮した消費行動のことで、農業分野では、農薬や化学肥料に頼らず作られた「有機農産物」を消費すること等があげられます。

一人でも多くの方がこの懸垂幕を見て、有機農産物を購入・消費していただくことを期待しています。今後も機会を捉えて懸垂幕の掲示を行っていきます。

「消費者団体等との意見交換会」(香川県)を開催

- 撮影場所:香川県高松市

- 撮影日:令和6年6月12日

令和6年6月12日(水曜日)、中国四国農政局は香川県拠点会議室において、「食品ロス削減」をテーマに消費者団体9名、食品関連事業者及び高校生との意見交換会を開催しました。

まず、行政から食品ロス等をめぐる情勢を説明した後、食品関連事業者から食品ロス削減の取組を紹介いただき、高校生からは、学食の活性化と、そこを起点に地域を元気にする自主的な取組を発表いただきました。

参加者からは、高校生が自発的に地域でとれた未利用魚や出荷できない規格外品を学食に利用している取組に本当に感動したといった意見が多く述べられました。また、スーパーと地元の学生との食品ロス削減に向けた取組に共感する声もありました。

若い世代が自分の住む地域を良くしようとする発想から、環境問題やSDGsへの取組につなげられることを実感し、次世代を育てる大人の役割も大事であると感じた意見交換会となりました。

第40回香川用水水口祭に出席

- 撮影場所:香川県三豊市

- 撮影日:令和6年6月11日

令和6年6月11日(火曜日)、香川用水記念公園において「第40回香川用水水口祭」が開催され、中国四国農政局からは局長が出席しました。

「香川用水水口祭」は、讃岐平野での田植えが本格化する6月11日に香川用水による配水の安全と豊潤を祈願し、併せて水への感謝の気持ちを新たにすることを目的に開催されています。今年は、香川用水の通水開始50周年という記念すべき年での開催となり、香川県知事、香川県議会議長をはじめ土地改良区など多くの地元関係者の参加の下、神酒奉灌などの神事が行われました。

その後、「国営かんがい排水事業香川用水二期地区」の竣工を祝い建立された記念碑の除幕式が行われ、中国四国農政局長からは、「本日、お披露目された記念碑が、香川用水事業に至る先人の思いと努力、そして四国四県の協力の象徴として誕生した香川用水の歴史を継承する象徴として末永く人々の記憶に残ることを願うとともに、香川県の農業・農村がより一層活力あるものとなるよう取り組んでまいりたい。」と挨拶しました。

「消費者団体等との意見交換会」(岡山県)を開催

- 撮影場所:岡山県岡山市

- 撮影日:令和6年6月4日

令和6年6月4日(火曜日)、中国四国農政局は岡山第2合同庁舎において、「食品ロス削減」をテーマに消費者団体8名、食品関連事業者2名との意見交換会を開催しました。

まず、行政から食品ロス等をめぐる情勢を説明した後、食品関連事業者から食品ロス削減につながるフードバンク活動、食品アクセスの取組を紹介いただきました。

参加者からは、寄付品を募ると集まりすぎて仕分や運搬等の管理が難しい、長年活動している団体からは、最近では日用品や食品の集荷が減っているといった意見がありました。また、山間部の高齢な生活困窮者への支援と併せて都市部の買い物弱者の問題についても意見が交わされました。

販売サイドと消費者の立場から、食品ロス削減に向けて、連携しながら各々できることから行動していくことを確認した意見交換会となりました。

5月

愛媛大学長と中国四国農政局長が包括的連携協力協定に基づく意見交換を実施

- 撮影場所:愛媛県松山市

- 撮影日:令和6年5月31日

中国四国農政局と愛媛大学は、令和2年1月に包括的連携協定を結び、様々な活動に共同で取り組んでいます。

令和6年5月31日、愛媛大学E.U. Regional Commons(愛媛県松山市文京町3番)において、中国四国農政局の仙台局長は愛媛大学の仁科学長と意見交換を行いました。

今回の意見交換では、令和5年度の取組と成果・実績を踏まえつつ、より緊密な連携の下で令和6年度の取組を展開するべく検討が行われました。

意見交換の結果、昨年度からの五つの取組を継続・発展させるとともに、新たに、愛媛大学大学院医農融合公衆衛生学環が目指す地域農産物を活用した健康増進等の取組に関して農政局がサポートを行う、食料・農業・農村基本法に関するシンポジウムを共催する等の三つの取組を行うという方針が確認されました。

【関連URL】

愛媛大学長と中国四国農政局長が包括的連携協力協定に基づく今後の取組について意見交換を実施(合同記者説明会を開催)(プレスリリース)

https://www.maff.go.jp/chushi/press/kikaku/240517.html

せとうち島旅フェス2024(本州四国連絡高速道路株式会社との連携イベント)に出展しました

- 撮影場所:香川県坂出市

- 撮影日:令和6年5月19日

中国四国農政局は、瀬戸中央自動車道与島パーキングエリアにおいて、本州四国連絡高速道路株式会社が主催する「せとうち島旅フェス」に参加しました。

農政局政策PRブースを設置し、農業・農山漁村の振興や「みどりの食料システム戦略」、ジビエの利用拡大、瀬戸内麦の魅力、食品ロス削減に関するパネル展示やパンフレットの配布、農泊PR動画の放映等を行い、中国四国農政局が取り組む政策の情報発信をしました。また、「シカの角が触れるコーナー」「まちがい探し」の体験ツールを利用して、子供たちにも興味を持ってもらうことができました。さらに、農政局関連販売ブースにて、岡山県内の事業者がジビエバーガーや有機野菜を販売して消費拡大につなげました。

当日は、親子連れなどたくさんの方々に当方の取組を幅広くPRすることができました。

中国四国農政局と本州四国連絡高速道路株式会社は包括連携協定を締結しています。

【関連URL】

中国四国農政局は、瀬戸中央自動車道与島パーキングエリアで開催される「せとうち島旅フェス2024」に参加します(プレスリリース)

https://www.maff.go.jp/chushi/press/tosi_noson/240419.html

岡山県立大学との連携講義

- 撮影場所:岡山県総社市

- 撮影日:令和6年5月16日

中国四国農政局は、岡山県立大学との連携の一環として令和6年5月16日(木曜日)、おかやまオーガニックの川越代表を講師として招き、子ども学科の2年生27名を対象に講義を行いました。

おかやまオーガニックでは、年間を通して多品目の有機野菜を栽培しており、長年有機農業に携わってきた体験談や、みどりの食料システム戦略における有機農業の取組目標等についての説明がありました。講義の最後には保育士等を目指す学生たちに向け、子供たちが農業に関心を持てるよう、農業の魅力を伝えられるような人になってほしいとメッセージを送りました。

学生たちからは、「今まで有機JASのマークを見たことがなかったので、意識して探してみたい。」「教育の1つの題材として農業を取り上げ、子どもたちに少しでも興味を持ってもらうことはとても大切なことだと思った。」などの感想が寄せられ、有機農業について学び、関心を持ってもらえるような講義となりました。

岡山県立大学では、大学内のほ場で野菜等の有機栽培を行っており、親子で参加できる食育に関するイベントも開催しています。

4月

「循環型の酪農モデル」で美味しいジェラート作り

- 撮影場所:岡山県笠岡市

- 撮影日:令和6年4月25日

中国四国農政局は、令和6年4月25日、岡山県笠岡市の(株)Farm Luckyhonにおいて、同社代表取締役の吉本卓弘(よしもとたかひろ)さんと意見交換を行いました。

同社は笠岡湾干拓地内で自ら牧草を生産する「循環型の酪農モデル」に取り組み、そこで生産した生乳を使ったジェラートを製造。昨年11月にオープンした干拓地内の店舗(ジェラテリアLuho)で販売しています。

これらの取組は、昨年1月に「六次産業化・地産地消法」に基づく総合化事業計画として農林水産大臣の認定を受けています。

計画に基づき取り組む吉本さんは、「訪れたお客様に、美味しい、と言ってもらえるジェラートを、多くの人に届けられるよう頑張っていきたい」と、ジェラートが溶けるような熱い思いを語られました。

【関連URL】

ジェラテリアLuho:インスタグラム

https://www.instagram.com/gelato_luho/

令和5年1月総合化事業計画(中国四国農政局ホームページリンク)

https://www.maff.go.jp/chushi/sesaku/sixth/attach/pdf/nintei-22.pdf

香川短期大学で「有機農業ワークショップ」を開催

- 撮影場所:香川県宇多津町

- 撮影日:令和6年4月8日

令和6年4月8日(月曜日)、香川短期大学において、栄養士をめざす生活文化学科食物栄養専攻2年生31名を対象として、有機農業・有機農産物の価値を伝えることができる人材育成のための「有機農業ワークショップ」が開催されました。

中国四国農政局生産部生産技術環境課 柚木課長が「日本の農業の状況と有機農業・有機農産物について」講演を行い、その後「自分の行動として、やってみたいと思うこと」及び「将来、どのように有機農業の知識を広めていきたいか?」をテーマにグループ学習が行われました。

学生からは、「有機農業を体験したい」「有機農産物を買う」という意見や、「SNSで有機農産物を広める」「スーパーに紹介POPを掲示する」などの提案が出ました。

FM岡山「ドリームトーク」コーナーに出演

- 撮影場所:岡山県岡山市

- 撮影日:令和6年4月5日

令和6年4月5日(金曜日)、中国四国農政局長がFM岡山「牛嶋俊明ドリームファクトリー」の「ドリームトーク」コーナーに出演しました。

「ドリームトーク」は、地元の様々な分野で活躍している組織や企業のトップが出演し、組織の紹介や事業の取組、考え方、ご自身の苦労話や夢などについて語るトークコーナーです。

番組内では、農政局について、岡山県のみならず中国四国地方9県を管内とし、地域密着で国と農業の現場をつなぐ架け橋であることや、耕作放棄地の増加や就農者の減少、高齢化、中山間地域の割合が高い等の現状、その現状に対する担い手の育成やスマート農業機械導入の支援、現在国会において審議されている食料・農業・農村基本法の改正、食の安全・安心等について語りました。

また、ベルギーでの海外勤務やスポーツ庁勤務、長崎県諫早市勤務等の農林水産省以外の経験が貴重な財産となっていると述べました。

番組は30分の生放送でしたが、DJ牛嶋氏の軽快なトークで進み、最後に「局長の夢は」という問いかけに、「自分の仕事が少なくなること。すなわち、行政の関与なしに誰も食料に困らない、全国津々浦々の農山漁村が活性化している持続的な社会が実現されることです。今後も夢のために課題解決に向けて日々努力をしていきます」と答えて終了しました。

3月

園芸多品目輸送の究極のカタチ!物流2024年問題にも対応した大規模輸送拠点(JA高知県)

- 撮影場所:高知県高知市

- 撮影日:令和6年3月28日

物流2024年問題を見据え、園芸産地こうちの農産物も引き続き効率的かつ安定的に消費地に供給されることが重要です。令和6年3月28日(木曜日)、中国四国農政局長がJA高知県園芸流通センターを訪問し、JA高知県青木専務から施設の運用状況について聞き取りを行いました。

青木専務によりますと、「高知県園芸流通センターを2000年に設置し、県内全JA出荷場から出荷のあらゆる品目での共同輸送に取り組んでいる。出荷先市場は札幌から福岡まで広範囲にわたり、青果で60市場の仕向け先がある。運送会社の2社と連携し、県内集荷と関西への出荷担当、関東への出荷担当に分け、積載率はほぼ満載で配送を行っている。毎日約100車が県内集荷(出荷場は70か所)を行い、センターで帳合し、最盛期には約70~80の車で市場に出荷している。物流の2024年問題に対しては、高知の地理的条件、交通事情から、モーダルシフトについては制約があるものの、一部JR貨物を活用する、出荷方法を再検討するなど、輸送の最適化を追求している。」とご説明いただきました。

農林水産省としても物流の2024年問題に対処するため、物流問題に関する相談の受付け(※)、先進・優良事例の情報発信、予算事業を通じた物流の効率化に取り組む地域の拡大に取り組んでいます。

(※)農林水産品・食品物流問題相談窓口(086-222-1358)

「生物多様性の大切さと環境を守る取組を養蜂体験を通じて学ぶ」を開催

- 撮影場所:岡山県岡山市

- 撮影日:令和6年3月28日

中国四国農政局は、3⽉28⽇、岡山駅前の商業ビル屋上で都市養蜂に取り組む「おかやまミツバチプロジェクト」と共催で「生物多様性の大切さと環境を守る取組を養蜂体験を通じて学ぶ」をテーマに体験学習を開催しました。

当体験学習は、おかやまミツバチプロジェクトが進める「都市養蜂を通じて自然環境との繋がりを考え、岡山を花と緑があふれる街にする取組」、農林水産省の「環境に配慮した農業等の取組」を小学生に知ってもらい、今後の消費行動を環境にやさしいものにしていくきっかけとなることを目的としており、岡山市内の小学生15名と保護者13名及びおかやまミツバチプロジャクトのサポーター10名程度が参加しました。

参加者は、農業や農村の役割・環境に配慮した取組及びミツバチの生態の説明、クイズで、初めて聞く話に興味深々でした。その後の養蜂体験では、屋上の養蜂場(桃太郎ハニーラボ)でミツバチが周りを飛び交う中、ミツバチの様子や巣箱を見学し蜂蜜を試食しました。

【関連URL】

「生物多様性の大切さと環境を守る取組を養蜂体験を通じて学ぶ」の開催について(プレスリリース)

https://www.maff.go.jp/chushi/press/kikaku/240307.html

おかやまミツバチプロジェクト桃太郎ハニーラボ

https://www.okayama-mitsubachi.com/(外部リンク)

令和5年度輸出に取り組む優良事業者表彰中国四国農政局長賞表彰式の開催

- 撮影場所:香川県高松市

- 撮影日:令和6年3月18日

令和6年3月18日(月曜日)、中国四国農政局は香川県拠点において、「令和5年度輸出に取り組む優良事業者表彰中国四国農政局長賞」表彰式を開催し、だし醤油をアメリカ、中国など20カ国・地域に輸出する鎌田醤油株式会社、オリーブ牛をアメリカなどで高価格帯戦略を推進する株式会社カワイの2社に対して、「中国四国農政局長賞」を授与しました。

また、表彰式の後に実施した意見交換会では、海外でのプロモーション、海外の消費者の環境意識や輸出拡大への工夫・課題等について活発な意見交換が行われました。

【関連URL】

(プレスリリース)

「令和5年度輸出に取り組む優良事業者表彰中国四国農政局長賞」受賞者の決定及び表彰式の開催について

https://www.maff.go.jp/chushi/press/ke_zigyo/240228.html

(取組概要)

鎌田醤油株式会社(PDF : 454KB)

株式会社カワイ(PDF : 496KB)

「消費者団体等との意見交換会」(山口県)を開催

- 撮影場所:山口県山口市

- 撮影日:令和6年3月13日

令和6年3月13日(水曜日)、中国四国農政局は山口地方合同庁舎において、「食品ロス削減について」をテーマに消費者団体5名、食品関連事業者2名との意見交換会を開催しました。

まず、行政から食品ロス等をめぐる情勢について説明した後、食品関連事業者から食品ロス削減の取組を紹介いただきました。

参加者からは、「フードバンクなどから提供された食材でこども食堂をやっているが、支援を必要としている方が安心して来られる食堂にしたい。」、「若い世代には賞味期限が過ぎるとすぐ廃棄する方が多いので周知が必要。」など、消費者が感じている消費期限・賞味期限に関する意見や事業者からは食品添加物に対する消費者の意識について問いかけるなど、活発な意見交換会となりました。

国営総合農地防災事業「吉野川下流域地区」の(独)水資源機構への引継式を開催しました

- 撮影場所:岡山県岡山市

- 撮影日:令和6年3月1日

中国四国農政局において3月1日(金曜日)に引継式を開催し、中国四国農政局仙台光仁局長から(独)水資源機構冨田晋司副理事長へ引継書が手交されました。

当引継式は、農林水産省が実施していた国営総合農地防災事業「吉野川下流域地区」を(独)水資源機構が実施する「吉野川流域用水事業」として、事業承継するものです。本地区は、京阪神地域への一大野菜供給基地となっており、鳴門金時、春夏ニンジン、れんこんなどブランド野菜の生産が盛んな地域であり、水資源機構の有する高度な技術力と豊富な知見による施設管理がなされることによって、農業生産性の向上及び農業経営の安定を図ることが期待されます。

当日は、(独)水資源機構から本社水路事業部の林設計課長、吉野川本部の木下本部長及び吉野川下流域建設所の谷本所長らも出席され、中国四国農政局は古賀局次長及び都築農村振興部長らも同席しました。

【関連URL】(プレスリリース)国営総合農地防災事業「吉野川下流域地区」の水資源機構への引継式について

https://www.maff.go.jp/chushi/press/bosai/240216.html

2月

「消費者団体等との意見交換会」(愛媛県)を開催

- 撮影場所:愛媛県松山市

- 撮影日:令和6年2月28日

令和6年2月28日(水曜日)、中国四国農政局は松山地方合同庁舎において、「食品ロス削減について」をテーマに消費者団体5名、食品関連事業者2名との意見交換会を開催しました。

まず、行政から食品ロス等をめぐる情勢を説明した後、食品関連事業者から食品ロス削減の取組を紹介いただきました。

参加者からは、食品関連事業者の食品ロス削減への取組について理解が深まったという意見が多くあり、また、食品製造事業者が取り組んでいる容器包装の開発事例や小売業者の「てまえどり」の啓発などに対し、広く消費者に伝わっていないのではないかなどの意見がありました。

参加者の活発な意見によって、消費者団体の今後の活動や家庭での実践の中で、食品ロス削減を意識することが重要であることが再認識された会となりました。

食育交流会~天然の「だし」で美味しく健康づくり~を開催!!

- 撮影場所:岡山県岡山市

- 撮影日:令和6年2月27日

2月27日(火曜日)、中国四国農政局は学校法人本山学園 西日本調理製菓専門学校(岡山市)において、食育交流会「行くぜっ!にっぽんの和食」~天然の「だし」で美味しく健康づくり~を開催し、会場44名とオンライン76名の方にご参加いただきました。

講師にマルトモ株式会社(愛媛県伊予市)の専務取締役・マーケティング本部長 土居幹治氏を迎え、講演「だしを極めて健康生活」を行った後、かつお節を削り器で手削りしたり、昆布と削り節で取っただしや「かえし」とあわせたつゆを試飲する体験教室を実施しました。

参加者からは、「だしの知識、取り方、和食や食生活における重要性など、楽しく学ぶことができた。」、「だしの取り方が簡単で覚えやすかったため、調理活用や減塩につながる学びだと感じました。」、「健康管理のための減塩と日本の食育を前向きに実施していきたいです。」などの感想が寄せられました。

【関連リンク】

令和5年度中国四国農政局食育交流会 「行くぜっ!にっぽんの和食」~天然の「だし」で美味しく健康づくり~ の開催について(プレスリリース)

https://www.maff.go.jp/chushi/press/seikatsu/240115.html

令和5年度中国四国農政局「みどり戦略学生チャレンジ」交流会

- 撮影場所:岡山県岡山市

- 撮影日:令和6年2月14日

農林水産省では、2050年に向けて、食料・農林水産業の生産力向上と持続性の両立をイノベーションで実現するため「みどりの食料システム戦略(みどり戦略)」を策定しています。

中国四国農政局では、次世代の農業を担う農業大学校や農業高校等の学生が、みどり戦略を理解し、みどり戦略の実践に向けた取組にチャレンジし、その結果について発表するとともに、取組内容等について意見交換を行いました。

今回の交流会には、中国四国地域から4県7校が参加(Web参加を含む)しました。

取組発表では、以下のとおり、みどり戦略の実践に向けた取組の発表が行われました。

(1)有機水稲において新規就農者が効率的に行える除草方法の検討

(島根県立農林大学校)

(2)土着天敵にやさしいナシ防除体系の有効性の検証

(山口県立農業大学校)

(3)廃棄資源を活用した新農業資材の開発(岡山県立高松農業高等学校)

(4)赤系ブドウのポストハーベストにおける着色向上技術の開発

(岡山県立高松農業高等学校)

(5)竹炭を用いた柑橘類の効率的栽培と柑橘果皮を用いた発泡スチロールゴミの減量及び資源化について

(山口県立周防大島高等学校)

(6)有機無農薬栽培ぶどう(スチューベン)の栽培阻害要因試験

(島根県立農林大学校)

(7)イズモコバイモを守る

(島根県立出雲農林高等学校)

(8)アニマルウェルフェアの観点から放牧場の環境改善をはかる~牛糞と排菌床を使った堆肥の開発~

(山口県立田布施農工高等学校)

(9)効率的で環境に配慮したスマート農業を目指して

(高知県立幡多農業高等学校)

意見交換会では、学生の輪、先生の輪及びWeb参加校に分かれて、今回の取組内容等について活発な意見交換が行われました。

胸ポケットにお花を添えての局議開催

- 撮影場所:岡山県岡山市

- 撮影日:令和6年2月14日

令和6年2月14日(水曜日)、中国四国農政局長をはじめとする農政局幹部が胸ポケットに生花のコサージュを添えて局議を開催しました。

農林水産省は、1月31日の愛妻の日、2月14日のフラワーバレンタイン、3月14日のホワイトデーのある1月~3月に花を贈る文化を社会に浸透させる「3 LOVE STORIES」活動を後援しています。

中国四国農政局では、職場に積極的に緑や花を取り入れるとともに、消費拡大を促進し、花き産地を応援しています。

(「3 LOVE STORIES」とは、1月31日の愛妻の日、2月14日のフラワーバレンタイン、3月14日のホワイトデーのある1月~3月に花を贈る文化を社会に浸透させる活動です。)

「消費者団体等との意見交換会」(広島県)を開催

- 撮影場所:広島県広島市

- 撮影日:令和6年2月13日

令和6年2月13日(火曜日)、中国四国農政局は広島合同庁舎2号館において、「食品ロス削減について」をテーマに消費者団体6名、食品関連事業者2名との意見交換会を開催しました。

まず、行政から食品ロス等をめぐる情勢を説明した後、食品関連事業者から食品ロス削減の取組を紹介いただきました。

参加者からは、食品関連事業者の食品ロス削減への取組だけでなく、環境に配慮した幅広い取組に感銘を受けた、今後の活動に活かしたいとの意見がありました。

また、「食品ロス削減は農林水産省だけでなく他省庁と取り組んでいますか。」という問いに、行政からは、8省庁が集う食品ロス削減推進会議において、食品ロス削減目標達成に向けた施策について話し合いを行っていることを情報提供しました。

「3 LOVE STORIES~ただいまにお花を添えて彩りを~ in 岡山市役所」を開催!

- 撮影場所:岡山県岡山市

- 撮影日:令和6年2月6日

中国四国農政局は、岡山市役所市民ホール(2月6日(火曜日)~7日(水曜日))にて、「3 LOVE STORIES~ただいまにお花を添えて彩りを~」をテーマに展示を行っています。

岡山市役所においては、岡山県花き消費拡大実行委員会のご協力のもと、岡山県産スイートピーなどを使用したアレジメントの展示や、サプライズとして婚姻届又は出生届を提出された方にお花をプレゼントすることで、花贈りをPRしました。

市役所入口付近に設置した、花飾りを敷き詰めたフォトスポットではたくさんの人が写真を撮ってくださいました。

(「3 LOVE STORIES」とは、1月31日の愛妻の日、2月14日のフラワーバレンタイン、3月14日のホワイトデーのある1月~3月に花を贈る文化を社会に浸透させる活動です。)

【関連URL】

「3 LOVE STORIES~ただいまにお花を添えて彩りを~ in 岡山市役所」の開催について(プレスリリース)

https://www.maff.go.jp/chushi/press/se_tokusan/240130.html

1月

消費者の部屋展示「3 LOVE STORIES ~ただいまにお花を添えて彩りを~」を開催!

- 撮影場所:岡山県岡山市

- 撮影日:令和6年1月29日

中国四国農政局は、1月29日(月曜日)~2月16日(金曜日)に、岡山第2合同庁舎1階「消費者の部屋」展示コーナーにおいて「3 LOVE STORIES~ただいまにお花を添えて彩りを~」をテーマに展示を行っています。

岡山県花き消費拡大実行委員会のご協力のもと、岡山県内で生産されたスイートピー等を展示するとともに、中国四国地域の主な花き産地などの紹介や若手職員によるフラワーデザイン教室の動画を放映しています。

(「3 LOVE STORIES」とは、1月31日の愛妻の日、2月14日のフラワーバレンタイン、3月14日のホワイトデーのある1月~3月に花を贈る文化を社会に浸透させる活動です。)

【関連URL】

「3 LOVE STORIES~ただいまにお花を添えて彩りを~」 消費者の部屋展示の御案内

https://www.maff.go.jp/chushi/heya/index.html#s03

消費者の部屋

https://www.maff.go.jp/chushi/heya/index.html

広島県編集責任者会(報道機関)との意見交換会を開催

- 撮影場所:広島県広島市

- 撮影日:令和6年1月26日

令和6年1月26日(金曜日)、広島合同庁舎4号館において、広島県編集責任者会(報道機関)との意見交換会を開催しました。

中国四国農政局から「食料・農業・農村基本法の改正」、「みどりの食料システム戦略」、「輸出促進」等の主要な政策等について情報提供を行った後、各社編集責任者から、農業現場の抱える課題と農政の動向等について御質問・御意見をいただきました。

中国四国農政局からは、管内では規模拡大やスマート農業、輸出など先進的な取組を行っている生産者も大勢いらっしゃるので、是非、報道していただきたい、また、今後とも意見交換等コミュニケーションを取っていきたいとお願いしました。

環太平洋大学との連携授業(第10回)

- 撮影場所:岡山県岡山市

- 撮影日:令和6年1月24日

中国四国農政局は、環太平洋大学と10月4日~12月6日までの9回にわたり連携授業を実施してきました。

連携授業で、農業全般・有機農業・生産資材・農福連携等を体験も交えて学んだ学生達は、この日の最終授業で、日本の農業が直面する課題を整理し、自ら考えた課題解決のための新たな提案についてプレゼンテーションを行いました。

具体的には、先端技術を活用したスマート農業の実践や農作物のブランド化、農業の企業化等、若者が農業へ魅力を感じることができるような取組が提案として発表されました。

連携授業全体をとおして学生から、「有機農業や農福連携をする人が少しでもやりやすい環境になってほしい。」、「今まで農業を知ろうともしなかった自分が知識を得て興味を持てた授業に感謝。」との感想が寄せられました。

「消費者団体等との意見交換会」(鳥取県)を開催

- 撮影場所:鳥取県鳥取市

- 撮影日:令和6年1月17日

令和6年1月17日(水曜日)、中国四国農政局は鳥取第1地方合同庁舎において、「食品ロス削減について」をテーマに消費者団体14名、食品関連事業者3名との意見交換会を開催しました。

まず、行政から食品ロス等をめぐる情勢を説明した後、食品関連事業者から食品ロス削減の取組について紹介いただきました。

参加者からは、食品ロス削減の取組の重要性を改めて理解でき、今後の活動に活かしたいなどの意見に留まらず、ウクライナ情勢を踏まえた食料安全保障への不安や農林水産業の現状等からみどりの食料システム戦略や食料・農業・農村基本法の見直しなどの施策に対する期待や不安、学校給食をはじめとした食育の重要性など多岐にわたる食と農に関する課題について活発な意見が交わされました。

令和4年度における高病原性鳥インフルエンザ防疫措置への自衛隊の協力に対する大臣感謝状の交付

- 撮影場所:岡山県奈義町

- 撮影日:令和6年1月10日

令和4年10月から令和5年1月の間、中国四国農政局管内の4県において15事例の高病原性鳥インフルエンザの発生が確認されました。そのうち、広島県、岡山県及び鳥取県における6事例については、自衛隊の御協力をいただき、迅速かつ的確な防疫措置作業を実施することができました。

この度、中国四国農政局は高病原性鳥インフルエンザの自衛隊の防疫措置について、隊員の派遣に多大なる御協力をいただいた海田市駐屯地第13旅団(広島県海田町)、日本原駐屯地第13特科隊(岡山県奈義町)及び米子駐屯地第8普通科連隊(鳥取県米子市)に対して、感謝の意を表すため農林水産大臣から贈られた感謝状の手交を行いました。

各駐屯地各隊からは、謝辞とともに今後の支援について御理解をいただきました。

米子駐屯地第8普通科連隊(田中中国四国農政局次長から手交)

【交付日】令和6年1月15日

【交付場所】鳥取県米子市(陸上自衛隊 米子駐屯地)

日本原駐屯地第13特科隊(仙台中国四国農政局長から手交)

【交付日】令和6年1月10日

【交付場所】岡山県奈義町(陸上自衛隊 日本原駐屯地)

海田市駐屯地第13旅団(田中中国四国農政局次長から手交)

【交付日】令和5年12月18日

【交付場所】広島県海田町(陸上自衛隊 海田市駐屯地)

【関連URL】(鳥インフルエンザに関する情報)

https://www.maff.go.jp/chushi/anzen/inf/index.html

令和6年初市(岡山市中央卸売市場、岡山市花き地方卸売市場)

- 撮影場所:岡山県岡山市

- 撮影日:令和6年1月5日

1月5日(金曜日)早朝、岡山市中央卸売市場(水産及び青果)並びに岡山地方卸売市場(花き)において、新年恒例の初市が開催されました。

市議会、県議会、国会議員、行政機関等からも多くの関係者が参加して催されました。

市場開設者である岡山市長の挨拶に続き、中国四国農政局長が卸売市場関係者の皆様に日頃の農産物等の安定供給についての感謝を述べました。そして、恒例の手締めを行いました。