事業に至る経緯

西濃地域の概要

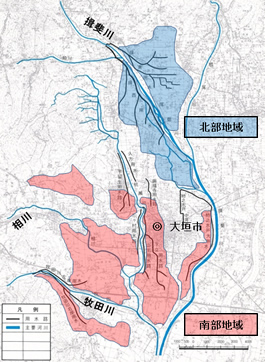

西濃地域は、揖斐川の度重なる氾濫により土砂が堆積し、形成された扇状地域である北部地域と、相川、牧田川等の河川に形成された南部地区に二分され、いずれも水田を中心とした農業地帯でした。

揖斐川の両岸に広がる北部地区は、砂質土壌であるがゆえに地下への浸透が甚だしく、慢性的な水不足に悩まされてきました。

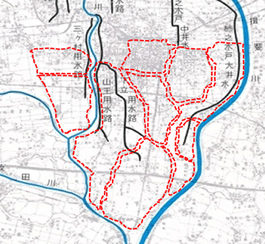

また南部地区は、粘質土壌で低平地であることから、湛水性が高く、排水に悩まされた地域であると同時に、河川が多く低平地であるため、古くから洪水被害に悩まされ、洪水から集落や農地を守るために、その周囲に堤防をめぐらせた『輪中(わじゅう)』が作られました。

大垣市浅草輪中の航空写真

南部の湛水地区独特の掘田での営農状況

西濃用水地区農地分布図

南部地区(大垣市)の輪中分布図

西濃地域の農業用水の歴史

かつて、北部地区では揖斐川から農業用水を取り入れていましたが、古くから行われてきた『上流優先取水の慣行(川の上流から順番に水をとる慣習)』によって、河川の下流に位置する農地は、用水の確保に苦慮してきました。

また、南部地区では、地域内を流れる小さな河川やため池、地下水などを農業用水として利用し、垂井町では地下水を集めて用水とするため、横に掘られた井戸である『マンボ』が作られ、かつては百数本のマンボが利用されていました。

ところが、取水する河川の水量が少なく、ため池や地下水などの水源も不安定であることから、農業用水の確保が営農の近代化を図る上での大きな阻害要因となっていました。

地区内河川からの取水口

マンボ(垂井町)

大規模農業水利事業のはじまり~国営かんがい排水事業「西濃用水地区」~

本地区における安定した農業用水の確保を目指して、昭和43年から国営かんがい排水事業「西濃用水地区」が実施されました。

この事業では、揖斐川上流の横山ダム(多目的ダム)に水源を確保し、中流部に農業用水の取水施設である岡島頭首工を新設、取水した水を農地へ運ぶための幹線用水路と、水管理施設を建設するものでした。

農業水利施設としては県下最大規模となる、堤長171mの岡島頭首工、延長40km、最大管口径2,800mmにもなる西部幹線水路・揖西幹線水路・揖東幹線水路などの幹線水路を当時の最新技術により施工しました。

また、国営事業を契機に県営事業により、支線水路の建設や農地の整備(ほ場整備事業)が行われ、地区の南部区域では農地の排水改良(湛水防除事業)が実施され、地区内の近代化農業の発展につながりました。

岡島頭首工

西部幹線水路(用水路)

水管理施設

県営事業で整備された排水機場

事業の成果

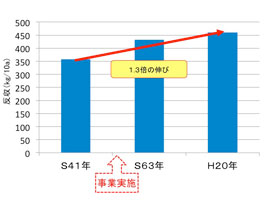

事業の成果は着実に実を結び、平成20年には一反(約10a)あたりの稲の収穫量が事業実施前と比べて約1.3倍、小麦の生産量は約1.5倍に増加し、小麦、大豆においては、岐阜県下における耕地面積は約2割ながらも、生産量においては約4割というめざましい成果が見られました。 こうして西濃地区は農業用水の安定確保と区画整備により、米、麦、大豆の2年3作体系が確立され大規模な土地利用型農業が展開され県内有数の穀倉地帯へとなりました。

事業実施に伴う水稲反収入(10a)の伸び

西濃地区の小麦生産量の伸び

岐阜県下における小麦・大豆の生産量

小麦

大豆

安定的な用水確保のための取り組み~国営かんがい排水事業「西濃用水第二期地区」~

施設の建設から約30年以上が経過し利用環境の変化や施設の老朽化が進んできました。

それに伴い突発的に発生する漏水等が年々増加し、施設の補修等の維持管費が増加しており、多大な経費と労力を要していました。

また、市街化が進行する区域では老朽化した施設が原因となる二次災害が発生しています。

これらの状況から、老朽化した施設の改修により農業用水施設に起因する二次災害の未然防止、施設の維持管理の軽減により安定的な農業用水の供給を行うことにより農業生産性および農業経営の安定化を目的として、平成21年度に国営かんがい排水事業「西濃用水第二期地区」を着手しました。

管の継ぎ目より地下水が流入

漏水により水路上部が沈下(二次災害)

水路上部の市街化の進行状況

各施設の耐用年数と経過年数

(標準耐用年数は経済効果の測定に用いる標準的なもの。経過年数は平成21年度当初時点でカウント。)

施設補修費の推移

メインメニュー

お問合せ先

農村振興部設計課

代表:052-201-7271(内線2626)

ダイヤルイン:052-223-4634